Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes

In memoriam Georges Delarue (1926-2024)

« […] l’art de « faire du neuf avec du vieux » a l’avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits « faits exprès » : une fonction nouvelle se superpose et s’enchevêtre à une structure ancienne, et la dissonance entre ces deux éléments coprésents donne sa saveur à l’ensemble. Les visiteurs de l’ancienne conserverie de San Francisco, de la faculté des lettres d’Aarhus [ou des Grands Moulins de Paris, où est né le projet de ce livre] ou du théâtre de la Criée à Marseille l’ont sans doute éprouvé pour leur plaisir ou déplaisir, et chacun sait au moins ce que Picasso faisait d’une selle et d’un guidon de bicyclette. »

Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982, coll. « Points », p. 556.

« On éprouve un vif plaisir à entendre la ritournelle d’un air qui chante déjà dans la mémoire. »

Francisque Sarcey, 1893, cité par Tommaso Sabbatini, « Airs connus et musique d’opérette dans la féérie parisienne après 1864 »

« Allez, la mèr’ Michel vot’ chat n’est pas perdu.

Sur l’air du tralalala

Sur l’air du tralalala

Sur l’air du tradéridératralalala ! »

1Depuis quelques années, on constate un engouement particulier pour l’insertion de chansons dans les films ou sur la scène des théâtres. Les reprises de tubes et les chansons « sur l’air de » font irruption dans le spectacle pour favoriser la connivence avec la salle1. Marion Bierry, dans sa mise en scène du Menteur de Pierre Corneille (au programme des épreuves anticipées de français du baccalauréat et de l’agrégation de Lettres en 2025) n’hésite pas à « comédie-musicaliser » la pièce pour la rapprocher du public d’aujourd’hui. Elle adapte le texte de Corneille sur la chanson de Barbara, Dis, quand reviendras-tu ? et réécrit les paroles d’airs connus, Y’a d’la joie et Revoir Paris de Charles Trenet – Dorante est un étudiant en droit fraîchement débarqué de Poitiers à Paris –, ou Les Chemins de l’amour de Poulenc, jouant d’effets d’intertextualité2. Les tubes, ces « hymnes intimes3 » comme les appelle Peter Szendy, ont cette capacité à convoquer une mémoire individuelle et collective chargée d’affects et à « forger une communauté4 ». Les metteurs en scène jouent ainsi sur « le pouvoir de reconnaissance immédiat caractéristique du tube, ainsi que sur sa puissance de remémoration5 », mais aussi sur sa « plasticité », sa « labilité », « sa capacité à traverser le temps, les générations et les cultures », qui font de lui un matériau propice à de multiples appropriations et résistant à toute « assignation figée6 ».

2Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes ont composé et composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Les spécialistes utilisent volontiers le mot timbre pour désigner cet air connu à partir duquel on écrit et on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, peut-être universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

3Attesté plusieurs siècles avant notre ère et déjà fort apprécié au Moyen Âge, le principe est très largement repris au cours des siècles suivants. La pratique consistant à composer et chanter sur l’air de… est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et des cantiques savants ou populaires, des chansons spirituelles, des noëls7, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes et autres cabarets de chansonniers. Elle inspire les chansons de soldats8, celles des détenus des camps de concentration9, les chants de manifestations10, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès (un tube) dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc.

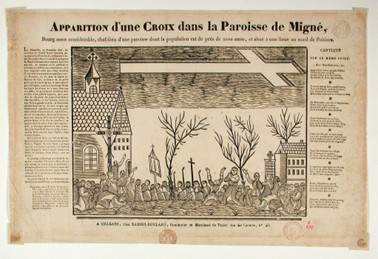

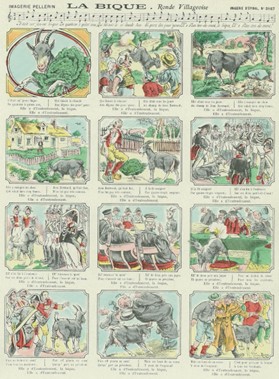

4Face à cet immense corpus, c’est un questionnement interdisciplinaire qui inspire le présent ouvrage. Il propose de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques, ethnomusicologiques, sociologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, la dimension supposée « mineure » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, sans jamais perdre de vue la visée essentielle de la performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports (petits fascicules, feuilles volantes11…), les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les différents genres musicaux, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Il s’agit donc du premier ouvrage de cette envergure éclairant de manière interdisciplinaire différents corpus à chanter sur l’air de…, envisagés dans toute leur diversité, depuis les premiers témoignages jusqu’à nos jours, en prenant en compte la dimension internationale du phénomène (même si le corpus en langue française est largement privilégié)12.

5Le projet de ce livre est né en 2019-2020, à l’Université de Paris, devenue depuis Université Paris Cité, dans le cadre du séminaire issu du projet IDEX-Emergence intitulé L’Air du temps, qui a réuni, quelques mois avant le premier confinement, des spécialistes de différentes disciplines intéressés par la chanson de toutes les époques, et souhaitant l’appréhender dans une perspective historique ouverte sur le temps long13. Comme la nouvelle question au programme de l’agrégation de musicologie 2020, « Composer “Sur l’air de…” : intertextualité et intermusicalité dans les genres musicaux » rejoignait nos préoccupations, nous avons rapidement décidé d’organiser un colloque sur le sujet et de lancer un appel à communications. Surpris par le succès que cet appel a rencontré et par le nombre important de propositions reçues, nous avons pu mettre en œuvre un colloque de quatre jours en deux volets14, à la mesure de l’ampleur du phénomène de la composition sur timbre, mais aussi de l’intense curiosité qu’il suscite aujourd’hui dans de nombreuses disciplines.

Les mots pour le dire : questions de terminologie

6Une première façon d’aborder le sujet est de s’interroger sur la terminologie requise. On privilégiera dans cette introduction les syntagmes « pratique du timbre », « composition sur timbre ». La question terminologique est posée dès 1979 dans un article de Robert Falck intitulé « Parody and Contrafactum. A Terminological Clarification15 » : laissant entendre que contrafactum est privilégié pour les compositions antérieures à 1500, et parodie pour les œuvres plus récentes, il retrace utilement l’histoire de ces appellations sans toutefois prescrire en définitive un choix terminologique unique jugé plus adéquat. Quelques années plus tard, dans sa somme intitulée La Musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, la musicologue Denise Launay décrit la technique du contrafactum dans un développement intitulé « Les parodies ou contrafacta », où ces termes sont employés comme des synonymes parfaitement interchangeables16. Sans vouloir ici imposer une terminologie plus rigoureuse, tentons du moins de retracer le parcours sémantique des principaux termes qui nous intéressent.

Contrafactum et contrafacture

7La musicologie allemande adopte la notion de Kontrafaktur dès le début du xxe siècle. La thèse de Kurt Hennig, Die geistliche Kontrafaktur im Jahrhundert der Reformation (1909)17, inspire l’article « Contrafactum » du Harvard Dictionary of Music en 1945. Le musicologue allemand Friedrich Gennrich contribue à élargir l’emploi du terme contrafactum dans son livre Die Kontrafaktur im Liedschaffen des Mittelalters (Francfort, 1965). La définition qu’il en donne est la plus extensive qui soit et ne comporte aucune limite chronologique : « Nous appelons contrafactum le procédé consistant à donner de nouvelles paroles à une mélodie préexistante18. » D’autres critiques préfèrent employer le terme au sens de « substitution de texte et de mélodie entre répertoire profane et répertoire religieux, ou vice-versa19 ». Par la suite, dans l’article « Contrafactum (pl. Contrafacta) » du Guide de la musique du Moyen Âge, le musicologue anglais Nigel Wilkins propose la définition suivante :

Il s’agit de la substitution d’un nouveau texte à l’ancien dans une composition vocale, sans toutefois que la musique en soit sérieusement modifiée. Cette technique se pratiquait souvent chez les troubadours et trouvères des xiie et xiiie siècles. Dans leurs œuvres, une même mélodie est souvent associée à des textes différents20.

8Le musicologue précise utilement la définition en recourant à l’idée de « composition vocale », c’est-à-dire de polyphonie de son point de vue de médiéviste (cum-ponere). Toutefois, dans un article de 2015, Christelle Chaillou-Amadieu et Anne-Zoé Rillon-Marne rappellent que contrafactum n’apparaît que dans de rares sources musicales au xve siècle ; elles émettent donc de vives réserves sur la pertinence du concept pour le Moyen Âge, mais finissent par conclure que « contrafactum est toujours employé faute de mieux21 ».

9Aujourd’hui, le terme contrafactum reste surtout employé pour les compositions sur timbre du Moyen Âge et parfois de la Renaissance22. L’usage musicologique le plus rigoureux réserve le terme à la réécriture de chansons sur des polyphonies, en partition. On peut juger son emploi plus pertinent à la Renaissance, après que Johannes Tinctoris, l’auteur du premier dictionnaire de termes musicaux, a nommé res facta ou res factae ce que nous appelons polyphonie, dans son Liber de arte contrapuncti de 147723. Sur cette base étymologique, on peut donc légitimement nommer contrafacta ou contrafactures les publications de polyphonies assorties d’un nouveau texte tel qu’on les pratique parfois au xvie siècle (au sens strict, en effet, pour qu’il y ait contrafacture, il faut qu’il y ait d’abord facture, choses faites, c’est-à-dire une première composition, et pas seulement un air). Isabelle His propose donc cette définition : « reprise à l’identique d’une polyphonie préexistante qu’on a déshabillée de son texte pour la revêtir d’un nouveau de même structure24 ».

10À propos de ces termes, on peut s’étonner au passage que l’étude de la composition sur timbre et l’emploi critique des notions de contrafactum et contrafacture aient davantage nourri jusqu’ici les études musicologiques que les études littéraires, alors qu’il s’agit principalement d’une pratique textuelle. Dans le Guide de la musique du Moyen Âge et le Guide de la Musique de la Renaissance, ouvrages pluridisciplinaires pourtant coordonnés par une collègue littéraire (Françoise Ferrand), les deux articles sur le contrafactum sont confiés à des musicologues. Alors qu’on trouve un article contrafactum dans le fameux New Grove Dictionary of music and musicians25, dans le Dictionnaire encyclopédique de la musique de l’université d’Oxford (1983 ; trad. fr. « Bouquins », 1988) ou dans le Vocabulaire de la musique de la Renaissance de Philippe Vendrix (Minerve, 1994), la plupart des dictionnaires littéraires26 n’ont pas d’entrée comparable. Seule exception, l’article « Contrafacture » du Lexique des termes littéraires (Livre de Poche, 2001), dû à Emmanuel Bury, mais qui croit devoir en limiter la pratique au Moyen Âge.

11L’historien de la musique Gérard Le Vot adopte l’un des premiers en français ce terme encore rare de contrafacture (calque de l’allemand Kontrafaktur) mais l’usage qu’il en fait n’est pas clairement distinct de la notion de parodie : « La contrafacture, d’origine toute musicale, est certainement la technique qui illustre le mieux l’emploi contrasté des registres. Par la rupture de l’accord initial entre la musique et le poème, une mélodie ancienne s’adaptant sur un texte nouveau, elle se rapproche souvent de la parodie. Le meilleur témoignage en est l’une des contrafactures (Or i parra) – de la séquence religieuse de la Nativité, Laetabundus, prose dont la mélodie se trouvera affublée d’un texte de chanson à boire, entrecoupé çà et là des exclamations latines originales […]27 ».

12Notons qu’au xvie siècle, alors que la composition sur timbre, stimulée par les progrès de l’imprimerie, connaît un essor sans précédent (on y reviendra), aucun terme spécifique ne s’impose (ni dans les dictionnaires, ni dans les titres de pièces ou de recueils, ni dans l’usage courant des amateurs) pour désigner clairement les chansons inspirées par cette technique de composition. Selon Falck, ce n’est qu’au xviiie siècle qu’on aurait senti le besoin de donner un nom à cette pratique courante28. En réalité, c’est plutôt dès la seconde moitié du xviie siècle que des termes apparaissent pour nommer ce qui s’apparente alors à un véritable phénomène de mode.

Vaudeville

13Le terme vaudeville connaît aussi une histoire complexe. Il désigne, depuis le début du xvie siècle, sous la forme « vau de ville29 » ou « voix de ville30 », une chanson monodique à couplets31, de style populaire, s’opposant aux chansons polyphoniques plus savantes32. Jehan Chardavoine, qui donne en 1576 un recueil de « voix de ville » les définit comme « chansons que l’on danse et que l’on chante ordinairement par les villes33 ». Il pointe ainsi la diffusion de ce type de chanson parcourant tous les milieux, mais aussi son style simple lié à la danse. Cette acception perdure au xviie siècle et Marin Mersenne insiste sur la facilité du vaudeville :

la chanson que l’on appelle Vaudeville est la plus simple de tous les airs et s’applique à toute sorte de poésie que l’on chante note contre note sans mesure réglée […] sans accord ou consonances des autres parties, parce que faire une chanson signifie simplement mettre en chant, ou donner le chant à quelques paroles. Or cette grande facilité fait appeler les chansons Vaudevilles, parce que les moindres artisans sont capables de les chanter […]34.

14Quand le mot en vient-il à désigner aussi plus spécifiquement un air populaire (au sens de connu d’un grand nombre de personnes) sur lequel on greffe de nouvelles paroles ? L’Art poétique (1674) de Boileau fournit peut-être l’une des premières occurrences connues de cette acception :

D’un trait de ce poème en bons mots si fertile,

Le Français né malin forma le Vaudeville,

Agréable indiscret, qui conduit par le chant,

Passe de bouche en bouche, et s’accroît en marchant.

La liberté française en ses vers se déploie.

Cet enfant de plaisir veut naître dans la joie35.

15On peut en effet hésiter ici sur le sens précis de « ce poème […] conduit par le chant » : s’agit-il simplement de l’air qui porte le texte de bouche à oreille et assure le succès de la chanson, ou bien est-ce déjà l’évocation d’une composition poétique conduite par un chant, c’est-à-dire inspirée d’un air préexistant ? Un exemple donné par le Dictionnaire de Furetière suggère qu’il a peut-être entendu cette acception nouvelle : « Chanson que le peuple chante. C’était autrefois un air de cour, maintenant c’est un vaudeville. Les chansons que l’on chante sur le Pont-Neuf, dans les rues, sont de vrais vaudevilles36. » Le mot semble donc évoquer dès la fin du xviie siècle la création de nouvelles paroles sur un air plus ancien, ici un air de cour. Cette pratique s’accompagne alors d’une visée satirique : en lien avec l’actualité, le vaudeville sert souvent à chansonner des personnalités, leurs aventures ou leurs défauts. Dans Le Vaudeville, opéra-comique allégorique de Panard de 1737, le Vaudeville est l’amant de la Foire, le fils de la Joie et de Bacchus.

16Le terme désigne également à la fin du xviie siècle l’air de musique originale qui clôt une comédie et qui comporte plusieurs couplets chantés par des solistes. On trouve ce sens sous la plume de Charles Dufresny, dramaturge et compositeur de l’Ancien Théâtre Italien et de la Comédie-Française, qui ambitionne que ses propres vaudevilles accèdent au statut de tubes. Sa Noce interrompue, en 1699, mêle les deux acceptions du terme : « les Violons jouent le Vaudeville : ensuite Adrien chante ces paroles […] Autres Couplets sur l’air : Compère Gervais37 ». La consécration pour un vaudeville final est en outre de devenir un timbre repris « sur l’air de », autrement dit un « vaudeville » dans l’autre sens du terme. Certains vaudevilles parmi les plus célèbres proviennent en effet du vaudeville (final ou non) de comédies. C’est le cas par exemple d’Adieu paniers vendanges sont faites, issu des Vendanges de Suresnes de Dancourt et Gillier, représentée le 15 octobre 1695 à la Comédie-Française et dont deux couplets sont cités in extenso dans La Clef des Chansonniers38, du Cahin Caha de Jean-Joseph Mouret, lequel provient du Tour de Carnaval de d’Allainval joué sur la scène des Italiens en 1726 et qui devient immédiatement un vaudeville très populaire39, ou du vaudeville final du Mariage de Figaro de Beaumarchais et Antoine-Laurent Bauderon40. On appelle parfois les vaudevilles à « tra la la41 », des « flonflons » du nom d’un air célèbre au point d’être devenu le terme générique qui désigne l’ensemble des vaudevilles de ce type, ou des « ponts-neufs », puisque le pont et ses alentours étaient des lieux importants de la diffusion des timbres. Dans La Rencontre des opéras de Louis Fuzelier, « Les Caractères de la Musique du Pont-Neuf [sont] composés par Monsieur Flonflon, inspecteur général de la Musique ambulante de Paris et pourvoyeur des opéras modernes42. »

Parodie

17C’est également dans le dernier tiers du xviie siècle que le mot parodie en vient à désigner le fait de mettre des paroles sur une musique préexistante43. Robert Falck relève son apparition en Allemagne dans un contexte chrétien avec les Geistliche Parodien Itzo frommen Christen zu Übung haüsslicher Andacht (Parodies spirituelles à l’usage des fidèles chrétiens d’aujourd’hui pour la prière domestique) de Gottfried Wegner, dit aussi Wegener von Dels (Cölln an der Spree, s. d., [1668-1669 ?]44). En France, Falck relève les titres Parodies bachiques, sur les Airs et Symphonies des Operas (Paris, 1695) et Nouvelles parodies bachiques melées de vaudevilles ou rondes de table (Paris, 1700-1702, 3 vol.). Grimarest explicite le terme en 1707 dans son Traité du Récitatif :

les musiciens admettent trois genres de paroles mises en musique : le récitatif ; l’air ; le canevas, ou la parodie. […] Les vers de l’air, ou du récitatif, se composent avant que d’appliquer les notes aux paroles : au contraire du canevas, ou de la parodie, qui sont des paroles que le poète applique à une musique déjà composée45.

18La parodie désigne donc à l’époque, soit des paroles nouvelles adaptées à un air connu, soit des paroles ajoutées à un morceau de musique instrumentale. En ce sens, tout vaudeville est déjà une parodie.

19C’est aussi le sens que lui donne Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de musique :

Parodie : air de symphonie dont on fait un air chantant en y ajustant des paroles. Dans une musique bien faite le chant est fait sur les paroles, et dans la parodie les paroles sont faites sur le chant : tous les couplets d’une chanson, excepté le premier, sont des espèces de parodies : et c’est, pour l’ordinaire, ce que l’on ne sent que trop à la manière dont la prosodie y est estropiée46.

20Pour Littré également, parodie désigne entre autres une « strophe lyrique composée tout exprès pour être chantée sur un air, sur une mélodie faite à l’avance. » Faut-il continuer de l’employer en ce sens ? Reconnaissons que le terme, qui fait par ailleurs l’objet de débats complexes, tant chez les musicologues que chez les littéraires47, peut prêter à confusion. Dans le langage courant, une parodie n’est pas nécessairement chantée, et dans le langage musicologique d’aujourd’hui le mot tend plutôt à désigner une composition musicale, « paraphrase contrapuntique d’un modèle polyphonique, sacré ou profane, qui inspire la création d’une nouvelle composition, notamment la messe48 ». C’est peut-être la raison pour laquelle le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey (Le Robert, 1992) juge vieillie l’acception du mot parodie qui nous intéresse : « Il a autrefois servi à désigner un texte destiné à être chanté sur une musique connue (1751). »

Timbre

21Dans le sens qui nous intéresse49, le mot timbre semble n’apparaître que dans la seconde moitié du xviiie siècle, avant d’être défini dans Les À propos de société ou chansons de Pierre Laujon (1776) : « l’on appelle timbre, en style de chansonnier, le refrain ou le vers qui sert à rappeler l’air d’une chanson50. » Quelques décennies plus tard, Capelle, fondateur du Caveau moderne, reformule la définition : « on entend par le mot timbre, la désignation d’un air quelconque, en citant le premier vers de la chanson ou du couplet qui lui a donné lieu51. » Pour un Laujon, un Capelle, ou tout autre parolier, rimeur ou adaptateur de ce monde musical, le vocable désigne donc un bref énoncé permettant l’identification de la structure musicale, le repérage de la ligne mélodique. C’est encore en ce sens restreint que l’entend le folkloriste Conrad Laforte52. Littré associe le terme à la pratique du vaudeville et de la parodie : « Premier vers d’un vaudeville connu, qu’on écrit au-dessus d’un vaudeville parodié pour indiquer sur quel air ce dernier doit être chanté. Mettre les timbres aux couplets d’un vaudeville. […] » On note que l’expression « vaudeville parodié » désigne curieusement pour Littré la pièce nouvelle (la parodie, l’hypertexte) composée en parodiant un vaudeville connu (hypotexte).

22Au début du xxe siècle, de nouveaux regards sont portés sur la définition de ce vocable : lors d’études sur les rapports textes/musiques dans le domaine de la chanson de transmission orale française, les spécialistes articulent quelque peu différemment leur réflexion. Ainsi, dans son ouvrage Notre chanson folklorique53, Patrice Coirault élargit l’acception du mot :

Dans notre sujet, timbre s’entend de tout air, vocal ou instrumental, préexistant aux paroles qui s’y joignent pour faire morceau de chant ou former une chanson. Il indique pareillement la formule verbale, plus ou moins courte, qui désigne l’air en question, quand on veut s’y référer ou bien l’utiliser à nouveau, et qui rappelle ou son premier emploi ou l’un de ses plus connus54.

23Cette nouvelle définition, double, recouvre donc aussi bien la formule « sur l’air de… » que le référent musical, la mélodie et son appellation. Bien qu’en parfait accord avec la proposition d’Hatzfeld et Darmesteter55, cette définition ne fait pourtant pas l’unanimité des folkloristes. Croyant la dégager d’éventuelles confusions dues à la présentation, sous un même vocable, de deux acceptions distinctes, Henri Davenson56 reprend à son compte la nuance terminologique proposée par Font dans ses travaux sur Favart :

On appelle vaudeville une chanson nouvelle composée sur un air déjà connu ; l’air lui-même se nomme fredon ; il est souvent désigné par le titre ou le premier vers des anciennes paroles : cette étiquette est proprement ce qu’on appelle timbre, mot abusivement employé, au sens de fredon57.

24Ce dernier terme, aux xviie et xviiie siècles, désigne en réalité les diminutions ou les ornements d’un chant, parfois dans un sens péjoratif58. C’est pourquoi, inconnu dans le sens de mélodie au lexicographe, le terme fredon ne sera que peu retenu par la postérité59.

25Enfin le TLFI désigne par ce mot timbre non pas la mention de l’incipit ou du refrain mais l’air lui-même : « Motif ou air connu sur lequel on ajoute un texte, pour créer une nouvelle chanson60. »

26C’est encore l’acception que retient Daniel Ménager dans le Lexique des termes littéraires du Livre de Poche : « Air préexistant, sur lequel on applique des paroles nouvelles61 ». L’article pourrait laisser entendre que le terme concerne surtout la chanson de la Renaissance : « on l’utilise fréquemment dans les études sur la poésie et la musique du xvie siècle. À cette époque, en effet, la chanson connaît un grand essor. » Comme les seuls exemples mentionnés sont les Chansons spirituelles de Marguerite de Navarre, les chansons de la Réforme et le « supplément musical » des Amours de Ronsard, présenté comme une entreprise sans lendemain, le lecteur pourrait croire que l’histoire du timbre s’arrête là, d’autant que le long article « vaudeville » du même lexique n’indique pas que nombre de vaudevilles sont des chansons sur timbre.

Chansonnier

27Le terme chansonnier a déjà fait l’objet d’une étude approfondie dans la thèse du lexicographe Jean Nicolas De Surmont, Chanson. Son histoire et sa famille dans les dictionnaires de langue française. Étude lexicale, historique et théorique (Berlin et New York, De Gruyter, 2010). Sans revenir ici sur les acceptions les plus anciennes (« personne gaie qui chante tout le temps » (Maurice de La Porte, Epithetes, 1571 ; ou « faiseur de chansons » au sens large, notamment « artiste qui compose des chansons, parole et musique », xviie siècle), le mot nous intéresse à double titre. D’une part, les recueils de chansons écrites sur un timbre sont souvent appelés chansonniers ou paroliers ; d’autre part, chansonniers est parfois employé pour désigner spécifiquement les auteurs et interprètes de chansons sur timbre qui se produisent dans les cabarets. Nous tenterons de mieux cerner l’histoire de ces emplois.

28L’emploi de chançonnier pour « recueil de chansons » est attesté une première fois dans l’inventaire des biens de Clémence de Hongrie (1293-1328), dressé à Paris en 1328. On peut y lire62 : « 225. Item, un chançonnier de mons. Gasse Brulé, présié 20S ». Toutefois cette occurrence demeure isolée. Il semble qu’il faille attendre ensuite quatre siècles pour trouver des nouvelles attestations de chansonnier au sens de « recueil ». Les fameux « chansonniers » dits de Maurepas (BnF, ms. fr. 12616-12659) et de Clairambault (BnF, ms. fr. 12686-12743) achevés vers le milieu du xviiie siècle ne portent pas à l’origine le titre de Chansonnier. C’est leur éditeur Émile Raunié qui les renomme ainsi un siècle plus tard63. Toutefois, la table manuscrite du chansonnier de Clairambault est intitulée « Table générale des noms et du premier vers des Chansons, qui sont dans les volumes du Chansonnier général » (BnF, ms. fr. 12737, f. 31). Comme l’indique De Surmont, ce pourrait être « l’une des premières occurrences de chansonnier pour dénommer un recueil64 », mais nous n’avons pu dater avec précision l’établissement de cette table.

29La Clef des Chansonniers ou Recueil des vaudevilles depuis cent ans et plus (Paris, Ballard, 1717) constitue un jalon important dans l’histoire de la composition sur timbre. Si la « clef » renvoie à la musique notée – comme dans la Clé du Caveau, à l'usage de tous les chansonniers français, des amateurs, auteurs, acteurs du vaudeville et de tous les amis de la chanson, par C***, du Caveau moderne (1811)65 – le mot « chansonnier » est plus ambigu. Jean-Nicolas De Surmont affirme d’abord qu’on serait en présence de la première attestation de chansonnier au sens de recueil, puis, un peu plus loin, que le titre indique « un ouvrage permettant aux chansonniers d’exercer leur activité en leur fournissant les airs et vaudevilles pour accompagner leurs textes66 ». Le mot chansonnier désigne-t-il en 1717 les recueils de chansons, ou ceux qui les utilisent ? Avouons que l’indécision demeure. Il n’est pas impossible que Ballard ait voulu jouer subtilement d’une polysémie naissante.

30À notre connaissance, les premiers livres imprimés portant le titre de Chansonnier (que n’indique pas De Surmont) sont Le Chansonnier françois ou Recueil de chansons, ariettes, vaudevilles et autres couplets choisis67 dont le premier tome paraît en 1760 ; puis Le Petit Chansonnier françois, ou Choix des meilleures chansons, sur des airs connus [s. n.] (Genève et Paris), 1778-1780 (2 vol.) compilés par Claude-Sixte Sautreau de Marsy. Signalons encore le Chansonnier républicain et le Décadaire pour la 2e année de la République française (Paris, 1793). Enfin, selon De Surmont, l’Académie consacre cet usage à la fin du siècle : « l’édition de 1798 du Dictionnaire de l’Académie française constitue la première attestation métalinguistique de chansonnier dans le sens de “recueil de chansons68”. » Le terme devient fréquent au xixe siècle, surtout sous la plume des compilateurs, dans les titres de nombreux recueils de chansons sur timbre69. Après ce succès entre 1760 et 1900, la fréquence du mot chansonnier au sens de recueil tend à décliner au cours du xxe siècle, en même temps que déclinent les « sociétés chantantes » et que progressent les techniques d’enregistrement.

31À partir du xviiie siècle également, le terme chansonnier sert à désigner spécifiquement celui ou celle qui écrit des paroles de chanson par opposition à l’auteur de la musique préexistante. Cette acception spécifique est enregistrée en 1791 par Nicolas-Étienne Framery, Pierre-Louis Ganguené et Jérôme Momery dans la partie Musique de leur Encyclopédie méthodique (Paris, Panckoucke, 1791-1818), s. v. chansonnier :

Celui ou celle qui fait des paroles de chanson. On ne le dit point du musicien, dit M. de Castilhon70 : cela vient sans doute de ce que la plupart des chansons se font sur des petits airs déjà connus, et qu’on fait une chanson d’un air qui n’avait pas cette destination primitive. Les derniers chansonniers, les plus aimables et les plus piquants de ce siècle étaient MM. Laujon et Collé71.

32C’est encore cette acception liée à la pratique de la chanson sur timbre qu’illustre en 1811 La Clé du Caveau :

il arrive quelquefois que tels airs placés dans une pièce qui ne réussit point, ou faits pour des chansons peu connues, ne font leur entrée dans le monde qu’à l’aide de nouvelles paroles ; mais on voit souvent encore que tels autres airs parfaitement bien accueillis à leur création, sont choisis par une foule de chansonniers, jaloux de leur donner un nouveau nom72.

33Selon le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey ou le dictionnaire TLFI, que cite De Surmont, l’acception aujourd’hui courante « Artiste qui chante ou dit des couplets satiriques ou humoristiques de sa composition dans les cabarets, les cafés, un caveau » ne trouverait sa première attestation connue que dans le Journal des frères Goncourt, le 21 février 1862, à propos de Gustave Mathieu :

Sur le boulevard, en revenant, Flaubert et nous, nous tombons sur un couple de gens épanouis, comme des gens après boire. C’est Montselet qu[i] nous présente son ami, le chansonnier Gustave Mathieu, une tête de Don Quichotte, sculptée dans un nœud de bois au bout d’une canne. Nous allons nous asseoir, boire et causer à la taverne de Peters73.

34Pourtant, cet usage spécifique du terme (ou un usage très voisin) est attesté bien plus tôt et plus explicitement dans de nombreux textes produits par et pour les « sociétés chantantes » où les chansonniers se produisent et rivalisent dès le début du xixe siècle. Ainsi, les premiers vers du Chœur d’ouverture de la Lice Chansonnière dit aussi Chant de la Lice composé en 1835 par Blondel n’évoquent pas explicitement la pratique du timbre mais suggèrent bien l’atmosphère des joyeuses beuveries qui rassemblent les « chansonniers » dans les cabarets, et l’art de la satire qu’ils cultivent :

Gais chansonniers et buveurs rubiconds,

L’heure est sonnée, il faut entrer en lice,

Puisque l’ivresse enfante la malice,

Sans plus tarder, saisissons nos flacons. […]

Vous que l’on voit menacer à la ronde

Les intrigants dont fourmille ce monde

De votre fronde (bis)

Lancez gaîment les pierres, mes amis :

Cependant ne tuons personne ;

Prudemment que chacun chansonne74 […].

35Ces vers établissent également le lien qui s’impose entre cette acception spécifique de chansonnier (auteur de chansons satiriques) et le verbe chansonner, fréquent aux xviiie et xixe siècles au sens de « railler dans des chansons75 », le plus souvent des chansons sur timbre.

36Quoique très répandu dès le xixe siècle, ce sens spécifique de chansonnier n’est finalement inscrit dans les dictionnaires qu’un siècle plus tard : la définition du Grand Larousse encyclopédique, « celui qui compose ou improvise des chansons, des monologues satiriques, des sketches, et qui se produit sur des scènes spécialisées, dans des cabarets » (1960), est reprise littéralement dans le Grand Robert en 1989.

37Enfin, dans un ouvrage récent à propos du Chat Noir, on trouve cette précision lexicale bienvenue :

Le chansonnier se distingue du simple chanteur par le fait qu’il est l’auteur du texte qu’il interprète sur sa propre musique ou, le plus souvent, sur une mélodie préexistante. Les textes [d’Aristide Bruant] étaient donc chantés « sur l’air de… ». L’un de ses premiers succès porte le nom même du cabaret Le Chat Noir. Le poème est écrit par Bruant sur l’air occitan Aqueros Montagnos (1884)76.

Goguette

38Enfin, c’est pendant la Restauration, au plus tard en 1818, que le terme goguette (déjà riche d’une longue histoire) en vient à désigner à Paris les « sociétés chantantes qui se tiennent dans les cabarets » (Littré), puis par métonymie le cabaret lui-même77. Après une longue éclipse, les goguettes refont leur apparition à Paris à la fin du xxe siècle. En 1992 Christian Paccoud crée dans la salle de son café La Folie en tête, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, la goguette de La Cour des ânes. Tandis qu’émergent avec succès de nouvelles goguettes, le Limonaire à Paris crée en décembre 2004 la Goguette des Z’énervés78, une scène ouverte qui se tient chaque lundi avec un musicien accompagnateur. C’est dans ce contexte que le mot goguette, notamment sous l’impulsion d’Annie Legouhy et des Goguettes en trio (mais à quatre)79, en vient enfin à désigner la chanson sur timbre qu’on y interprète80. Selon la définition qu’en donne David Desreumaux en 2015 : « tu prends un tube, tu gardes la musique et tu changes les paroles. Et tu as ta goguette81. »

« Chanter sur l’air de » : esquisse d’un panorama historique

39Il est courant de désigner la composition sur timbre comme un phénomène universel82. Peut-être faudrait-il nuancer cette idée, du moins s’interroger sur l’extension de cette pratique dans l’espace et dans le temps. Sans avoir ici l’ambition de proposer un véritable panorama historique qui reste à établir, on aimerait cependant poser quelques jalons en ce sens, en indiquant notamment les événements qui paraissent les indices d’une évolution des pratiques. Au passage, on donnera un aperçu des principaux travaux critiques sur chacun des corpus évoqués.

40S’il est plus que probable que la pratique de la composition de nouvelles paroles sur un air donné soit aussi ancienne que la transmission orale de chansons, il faut d’abord se demander quelles origines la tradition savante assigne à cette pratique.

Des origines très anciennes

41À notre connaissance, les plus anciens textes connus attestant la composition de paroles sur un air préexistant semblent les psaumes 22 (Vulgate 21) et 56 (55) : pour chacun d’eux, la suscription qui constitue le premier verset mentionne un timbre, « le titre de la chanson sur laquelle on chantait le psaume83 » : respectivement « Biche de l’aurore » et « La colombe du silence des éloignés » (ou « La colombe des dieux lointains », « La colombe des térébinthes lointains », selon les traductions). On sait la difficulté persistante de dater avec certitude la plupart des psaumes et les controverses des exégètes imposent la plus grande prudence84. Toutefois, ces deux textes, notamment le premier, qui semble antérieur à la destruction de Jérusalem (587 av. J.-C.), pourraient faire remonter la première attestation de la pratique du timbre au vie siècle avant Jésus-Christ voire au-delà.

42C’est ensuite en Chine que la pratique est attestée, et ce dès le haut Moyen Âge85. À partir du iiie siècle, les lettrés du Yuefu 樂府 (Bureau de la musique) organisent une collecte de chansons folkloriques dont certaines reçoivent déjà de nouvelles paroles. Sous la dynastie des Tang (618-907), plusieurs centaines d’airs sont répertoriés ; dès le ixe siècle, des lettrés composent sur ces airs, sous le nom de ci, de nouvelles paroles, le plus souvent amoureuses, parfois franchement érotiques, en respectant un schéma prosodique donné. Sous les Tang, que ce fût par dédain ou par pudeur, les lettrés répugnent à inclure les ci dans leurs propres recueils. Mais la compilation intitulée Huajian ji 花間集 (Parmi les fleurs, 940) marque une étape décisive dans l’histoire du genre : ce recueil de vers à chanter, soigneusement organisé en dix livres, constitue la première compilation de ces quzi ci 曲子詞/曲子辭 (« paroles de chanson » également dits ci 詞 (« paroles »), composés par dix-huit poètes des ixe et xe siècles. Ce travail de compilation semble un geste symbolique qui accorde au ci la dignité d’un genre littéraire86.

43Par la suite, la performance des ci devint une activité culturelle prisée par l’élite savante de la dynastie des Song (960-1279), et encore bien au-delà. À titre d’exemple, on peut citer ce conte érotique chinois du xviie siècle, Le Poisson de jade et l’épingle au phénix, où plusieurs « poèmes à chanter sur l’air… » sont enchâssés dans le récit. Dès les premières pages, l’échange des objets symboliques éponymes entre les deux héros est ainsi mis en valeur :

Détachant de sa chevelure une épingle en or ornée d’un phénix, la jeune fille prit un pinceau et composa ce poème à chanter sur l’air Amertume sur le fleuve Xijiang […]. Quand elle eut terminé, elle lui remit l’épingle […]. Xu Xuan prit le bijou avec le plus grand respect et à son tour tira de sa manche un éventail, duquel il détacha une pendeloque de jade en forme de poisson. Puis, prenant lui aussi le pinceau, il composa un autre poème à chanter sur l’air Un ciel de perdrix […]87.

44On mesure à quel point ces mentions de timbres dans le conte produisent une connivence avec le lecteur qui connaît les chansons et peut ainsi chanter en lisant à haute voix.

45En Occident, on est frappé d’observer que les auteurs de chansons spirituelles de la fin du xvie et du début du xviie évoquent des précédents très anciens, mais sans jamais remonter jusqu’à l’Antiquité classique, ni mentionner les Psaumes (dont ils ne semblent pas savoir que les suscriptions hébraïques constituent des indications de timbre). C’est donc à Ephrem de Nisibe, diacre syrien du ive siècle, que le poète Odet de La Noue attribue les premières chansons sur timbre :

Theodoret, ancien Théologien, raconte au 27e chapitre du IVe livre de son Histoire ecclésiastique, qu’environ le temps de l’empire de Valentinian & de Valens […], un certain Harmonius composa des chansons profanes accommodées à la musique fort douce, dont plusieurs furent séduits et tirés à perdition. Mais Dieu […] suscita en même temps un excellent personnage nommé Ephraim, lequel […] changea la lettre méchante des chansons d’Harmonius, et y appliqua un sens spirituel et à la louange de Dieu, remédiant (dit Theodoret) joyeusement et utilement au mal que ce poète lascif avait fait88.

46Les sources de cette information paraissent dans le traité d’un autre auteur de chansons spirituelles, le jésuite Michel Coyssard (sur lequel on reviendra), qui cite successivement l’Histoire ecclésiastique de Nicéphore (livre 9, « sur la fin du chap. 16 »), l’Histoire tripartite de Théodore le lecteur (VIII, 6), puis les deux sources principales de ces derniers, l’Histoire ecclésiastique de Sozomene (III, 15) et celle de Théodoret de Cyr (IV, 29)89. De fait, Ephrem le Syrien a composé des hymnes lyriques et didactiques (madrāšê ܡܕܖ̈ܫܐ) en strophes variées de vers syllabiques (exploitant plus de cinquante schémas métriques différents)90. Chaque madrāšâ avait son timbre dit qālâ, un air traditionnel identifié par son premier vers.

47La pratique devient courante en Occident à partir du xiie siècle. Nigel Wilkins mentionne par exemple des laude spirituali italiennes du xiiie siècle, qui adaptent « des rondeaux portant à l’origine des textes profanes français », les chansons du Red Book of Ossory (xive)91 ou encore celles du Libre Vermell catalan, élaborées selon le même principe. Pour la France, on cite les chansons mariales de Gautier de Coinci92 (ca. 1177-1236) ou l’évolution du serventois (puisque le mot finit par désigner, à la fin du xiiie siècle, une chanson en l’honneur de la Vierge, calquée sur un modèle profane)93.

Vogue de la chanson sur timbre au xvie siècle

48Selon Adrienne F. Block, « Le xvie siècle était l’âge de la parodie94. » À vrai dire, rien n’indique qu’on l’ait moins goûtée par la suite. Reste que l’essor de l’imprimerie entraîne la prolifération de recueils sacrés et profanes dont nous donnerons tour à tour un aperçu, en nous concentrant ici sur l’exemple de la production française, une production considérable sur laquelle nous souhaitons attirer l’attention.

49En premier lieu, on voit se multiplier, dès la fin du xve siècle puis durant tout le xvie et bien au-delà, des recueils de noëls, d’abord manuscrits puis imprimés (à Paris, ensuite à Lyon, mais aussi, un peu plus tard au Mans et à Angers), généralement anonymes, qui visent à stimuler la piété populaire et procèdent presque tous de la technique de composition sur timbre, à partir de chansons de transmission orale95. Le premier auteur de noëls identifié et premier auteur de noëls imprimés semble le prêcheur franciscain Jean Tisserant96.

50Sous François Ier se développe à Paris l’impression de recueils de poésies à chanter sans musique notée (dits aujourd’hui chansonniers ou paroliers) : un genre désormais bien connu grâce aux répertoires établis par Brian Jeffery97. Les imprimeurs Jean Trepperel (entre 1512 et 1525) puis Alain Lotrian (entre 1525 et 1530) publient chacun six ou sept recueils différents. Ces petits livres de poche (12 × 9 cm en général) de quelques feuillets imprimés en caractères gothiques rassemblent uniquement des textes de « chansons » strophiques, une dizaine le plus souvent, après l’indication plus ou moins précise d’un timbre. Dans ces recueils anonymes, la thématique amoureuse est majoritaire, dans une tonalité souvent grivoise, voire franchement paillarde. Nombre de ces chansons présentent une structure narrative, et certaines sont inspirées par l’actualité : il s’agit alors de commémorer un événement notable en le racontant en vers sur un air connu98.

51La production de tels chansonniers connaîtra dans la seconde moitié du xvie siècle une deuxième vogue encore bien plus féconde, illustrée par la production considérable de deux familles de libraires, les Bonfons (à Paris) et Rigaud (à Lyon). Comme l’a montré Stéphane Partiot99, les publications parallèles et souvent similaires de ces deux librairies confirment l’existence d’un véritable « genre éditorial » qui connaît un succès considérable entre 1570 et 1588 avec un pic de production en 1585 à Paris (quatre recueils). Au total, on conserve au moins 55 recueils (22 parus chez Bonfons, 33 chez Rigaud), qui donnent les paroles de près de 1 300 chansons différentes. De nombreux éléments communs rapprochent ces chansonniers : petit format, formulation identique des titres, existence de séries désignées comme telles par les titres, mise en page standardisée, reprise de textes et de timbres d’un recueil à l’autre. Cette forme éditoriale commune, qui permet aux amateurs d’identifier ces paroliers, n’évolue guère après l’abandon tardif des caractères gothiques par la veuve Bonfons en 1572.

52À qui ces ouvrages sont-ils destinés ? L’enquête de Stéphane Partiot sur les catalogues de ces deux librairies montre leur intense activité de réédition bon marché (ils produisent les livres de poche de l’époque), et la publication de manuels pratiques destinés notamment à un public varié d’étudiants, de médecins, de juristes, de commerçants, sans oublier le milieu des imprimeurs eux-mêmes. Cette bourgeoisie urbaine constitue très certainement l’essentiel du public de ces paroliers, qui peuvent bénéficier aussi d’une diffusion plus large grâce au colportage et aux foires. L’étude des chansons dites « amoureuses » révèle d’autre part la place importante dévolue à l’énonciation féminine dans ces pièces et suggère l’existence d’un public-cible de chanteuses. Enfin la fréquence des pièces polémiques, majoritairement anti-huguenotes, permet quant à elle de cibler un public catholique proche de celui qui composera la Ligue parisienne à partir de 1576.

53La nouvelle base de données Trésor des Chansons de Langue Française (TCLF 16-17) mise au point par Alice Tacaille avec différents collaborateurs (dont Karine Abiven100, Tatiana Debbagi-Baranova, Stéphane Partiot, Paméla Zuker) permettra bientôt de consulter simultanément ces différents corpus101.

54On pourrait ajouter que tous les genres du théâtre des xve et xvie siècles (mystères, moralités, farces et sotties, comédies et tragédies) font une large place à la chanson, notamment sur timbre. Comme l’écrit Estelle Doudet, « la fréquence de la musique dans les spectacles de cette époque suggère qu’existait alors un répertoire lyrique ample et varié, des hymnes liturgiques aux airs divertissants, qui circulait intensément sur les tréteaux. » Entre autres usages de la chanson, l’autrice rappelle que « la contrafacture […] permettait d’adapter un texte actualisé à un timbre célèbre102 », la notoriété de l’air « facilitant la mémorisation de nouvelles paroles » et favorisant la connivence avec le public. Dans le théâtre savant, les chœurs des tragédies humanistes de la Renaissance sont souvent des compositions sur timbre.

55Dans un tout autre registre, la production pléthorique de sonnets à la Renaissance peut également être envisagée dans cette perspective : dès lors que le « supplément musical » des Amours de Ronsard (1552-1553) a proposé des timbres pour différentes formes de sonnets103 et que les musiciens du temps rivalisent dans la composition de nouvelles polyphonies sur ces poèmes de structure standardisée, chaque nouveau sonnet épousant la forme convenable peut être appréhendé comme une composition sur timbre et chanté par les amateurs.

« Voler les beaux airs au Diable » (xvie-xviiie siècles)

56La pratique du timbre à finalité religieuse, plus précisément la composition de paroles chrétiennes applicables à des airs de chansons profanes, connaît aussi à partir des années 1530 un succès croissant. À la démocratisation de la lecture et à l’essor de l’imprimerie (qui démultiplie les exemplaires parvenus jusqu’à nous) s’ajoute ici la montée en puissance des courants évangéliques et réformés, lesquels utilisent la chanson spirituelle comme un instrument de conquête.

57À la source de la Réforme française, la propagande du réseau évangélique autour de Marguerite de Navarre exploite volontiers les formes du lyrisme profane pour les détourner dans un sens sacré104. Les premiers évangéliques français savent que beaucoup de cantiques luthériens s’inspirent aussi de chants profanes. Mathieu Malingre, pasteur à Neuchâtel, comme Marguerite elle-même et son secrétaire Clément Marot perçoivent la valeur spirituelle et l’efficacité prosélyte de telles parodies : en exploitant le succès de chansons plus ou moins légères mais connues de tous, le poète mobilise l’énergie et le plaisir du chant (individuel ou choral) pour les orienter dans le sens d’une célébration qui les purifie et les sacralise ; il offre surtout au message évangélique un support rythmique et mélodique aussi plaisant à l’oreille que familier, dont la popularité servira, dans la bouche des « simples gens », l’expression collective d’une ferveur partagée. C’est ainsi que plusieurs mélodies populaires, déjà objet de variations profanes, servent de support aux premières traductions des Psaumes esquissées par Marot dans les années 1530, le poète lui-même n’hésitant pas à couler certains de ses psaumes dans le moule formel de ses propres chansons105.

58En 1533-1534, plusieurs publications successives de l’imprimeur Pierre de Vingle à Neuchâtel exploitent la technique du timbre au service de la propagande réformée : les Noelz nouveaux de Mathieu Malingre106, Sensuivent plusieurs belles et bonnes chansons, que les chrestiens peuvent chanter en grande affection de cœur et les Chansons nouvelles demonstrant plusieurs erreurs et faulsetez du même Malingre (qui signe ses chansons sous le voile de l’acrostiche). Plusieurs de ses textes sont republiés à Genève en 1545 par Jean Girard sous le titre Chansons spirituelles, pleines de louenges à Dieu de saincte doctrine et exhortations, pour edifier son prochain, tant vieilles que nouvelles (Genève, Jean Girard, 1545107). Ce faisant, Girard lance le titre qui sera repris par Marguerite de Navarre (ou du moins ses éditeurs) : certaines des Chansons spirituelles de la reine, composées sur les timbres de chansons populaires à la mode à la cour des Valois, paraissent à Lyon en 1547 à la fin des Marguerites de la Marguerite de Princesses108. La sœur de François Ier est ainsi non seulement la première femme à publier une œuvre littéraire de son vivant, mais aussi la première femme identifiée à composer des chansons sur timbres et à les voir éditer.

59Le même Jean Girard a publié entretemps l’un des plus importants recueils de chansons spirituelles, la Chrestienne Resjouyssance du pasteur Eustorg de Beaulieu (1546), qui ne rassemble pas moins de 160 chansons, dont 121 sur des timbres connus, notamment des chansons profanes de Marot. Beaulieu n’est pas seulement le premier auteur à signer clairement ses chansons sur timbre, et à s’expliquer en détail, dans une intéressante préface, sur sa pratique ; il excelle à spiritualiser un air connu en ne changeant que quelques mots, et en conservant autant que possible les rimes. Les vers célèbres de Marot

Tant que vivrai en âge florissant,

Je servirai d’amour le dieu puissant

60sont à peine modifiés :

Tant que vivrai en âge florissant,

Je servirai le Seigneur tout puissant […].

61La XXXIVe chanson, qui explicite le procédé et la visée qui l’inspire, résonne comme un mot d’ordre lancé aux poètes :

Vous tous aussi qui mettez votre entente

À composer et à vers mesurer,

Gardez le chant, mais la lettre insolente

En autre sens veillez soudain virer,

C’est à savoir à Dieu seul honorer :

Et à cela provoquez votre Muse,

Ou autrement chacun de vous s’abuse109.

62Le succès durable de cette pratique en milieu réformé a été bien étudié notamment, et de façon très complémentaire, par Jacques Pineaux, Denise Launay, Anne Ullberg, Isabelle His et Véronique Ferrer110. Denise Launay mentionne un recueil intitulé Tiers Livre où sont contenues plusieurs chansons spirituelles tirées du recueil des meilleures, tant anciennes que modernes, composées de divers excellens musiciens, desquelles avons changé la [sic] verbe lubrique en lettre spirituelle & chrestienne. Le tout à quatre parties (Genève, Simon du Bosc et Guillaume Guéroult, 1555) ; elle y voit le « plus ancien exemple connu, imprimé » ; sans doute faut-il comprendre qu’il s’agit du premier recueil de contrafacta proprement dits, c’est-à-dire polyphoniques, imprimés avec leur musique à quatre voix (pour ne pas imposer à l’interprète une connaissance préalable des timbres). Vingt ans plus tard, l’important ensemble réalisé par le pasteur Simon Goulart sur la base des mises en musique des Amours de Ronsard par Guillaume Boni (Sonetz de P. de Ronsard, Paris, Le Roy et Ballard, 1571) et par Anthoine de Bertrand (Premier et Second Livre des Amours de Ronsard, Paris, Le Roy et Ballard, 1576 et 1578) en christianise fort habilement le discours amoureux pour le transformer en prières111.

63Le succès de ce mode de propagande mis en œuvre par les Réformés ne tarde à pas à susciter chez leurs adversaires catholiques le désir de répliquer sur le même terrain. Avant même l’éclatement des guerres de Religion, et peut-être même dès 1525, Jehan Daniel n’avait pas craint d’exploiter la tradition des noëls pour en faire une arme contre les « hérétiques » avec ses Noelz nouveaulx au sous-titre rimé :

Chansons nouvelles de nouel

Composées tout de nouvel

Esquelles verrez les praticques

De confondre les hereticques112.

64Jusqu’à la fin du siècle, de nombreux chansonniers comportent à leur tour des « chansons nouvelles » visant à diaboliser les « hérétiques », à dénoncer leurs intentions perverses, voire à encourager leur extermination par tous les moyens (bûchers, batailles, massacres). Dans la masse de ce corpus généralement anonyme, trois auteurs particulièrement combatifs se distinguent. Ils ont signé nombre de chansons ou recueils de chansons sur timbre d’une grande véhémence : Pierre Doré, Artus Désiré et Christophe de Bordeaux.

65La Chanson nouvelle contre la secte Lutheriane, sur le chant de la chanson Les Bourguignons ont mis le camp devant la ville de Peronne (Paris, Jean André, 1545) voit l’entrée en lice (encore anonyme) du prédicateur dominicain Pierre Doré. Celui-ci persiste et signe avec le recueil des Cantiques déchantées [sic] ou Cantiques dechantez (Paris, Jehan Ruelle, 1549) censé transcrire les chants du peuple parisien lors des processions accompagnant l’entrée royale à Paris de Henri II et Catherine de Médicis en 1549113.

66Si Pierre Doré fait figure de pionnier de l’usage du timbre dans la riposte catholique, l’écho de son œuvre est sans commune mesure avec le retentissement des recueils du polémiste Artus Désiré, qui prend le relais au début des guerres civiles : Le Contrepoison des cinquante deux Chansons de Clement Marot, faulsement intitulées par luy Psalmes de David (Paris, Pierre Gaultier, 1560) parodie habilement les Psaumes de Marot et de Bèze mis en musique à Genève (autrement dit le Psautier Huguenot) pour les transformer en chansons satiriques contre les « hérétiques ». Le témoignage du jésuite Michel Coyssard inscrit l’œuvre d’Artus Désiré dans la continuité d’Ephraim et témoigne de la vive inquiétude suscitée chez les protestants par le succès de ces parodies : la chose, écrit-il,

fut si très odieuse aux Calvinistes, qu’ils en achetèrent tout ce qui restait de l’impression, faite à Lyon chez Michel Jove, 1562. Auquel ils firent tous les outrages qu’ils purent, jusques à lui arracher la moitié de la barbe, et le menacer de mort, s’il la réimprimait, ce que lui-même deux ans après me raconta114.

67La même haine des Huguenots inspire les chansons du polémiste Christophe de Bordeaux, ce bourgeois parisien dont l’historienne Tatiana Debbagi Baranova a exploré l’abondante production115. Son Beau recueil de plusieurs belles chansons spirituelles (ca. 1569), où l’appellation « chanson spirituelle » se retourne contre les Réformés, est suivi du Recueil de plusieurs belles chansons spirituelles, faictes et composées contre les rebelles et perturbateurs du repos et tranquilité de ce royaulme de France, avec plusieurs autres chansons des victoires qu’il a pleu à Dieu de donner à nostre tres-chrestien roy Charles, neuvième de ce nom, Paris, pour Magdeline Berthelin, [ca. 1573] ; les timbres anciens déjà mobilisés par Pierre Doré, mais aussi les airs de chansons de Ronsard parues entre temps y servent notamment à célébrer le récent massacre de la Saint-Barthélemy. Ce sera encore le cas dans Le Recueil des chansons des batailles et guerres advenues au Royaume de France, durant les troubles, par Christofle de Bordeaux, & autres. Augmentées de plusieurs chansons nouvelles (Paris, Nicolas Bonfons, 1575). Bien d’autres chansonniers publiés par les libraires Bonfons et Rigaud pendant le règne d’Henri III (1574-1589) et les guerres de la Ligue continuent d’exploiter largement cette veine. De même, pendant la Fronde, des milliers de chansons « sur l’air de », manuscrites ou imprimées, se moqueront de Mazarin ou d’Anne d’Autriche116.

68La chanson sur timbre est ainsi devenue une arme redoutable qu’ont exploitée et surexploitée tous les camps, durant toutes les périodes de tension religieuse ou politique. Elle n’a jamais cessé pour autant d’être perçue aussi comme un précieux support de dévotion, notamment après le Concile de Trente, sous la plume des Jésuites qui sollicitent méthodiquement la mémoire chansonnière des fidèles au service de la « réforme catholique117 ». Le slogan de L’Amphion sacré en 1615 est emblématique : « au lieu d’un Cupidon, vous chanterez le saint nom de Jésus : Et au lieu de folâtres amours, les divins et éternels118. » Gabriel Pau a bien analysé l’argumentaire détaillé qui soutient la pratique jésuite de la chanson spirituelle en langue vulgaire119 avant de tenter « un panorama géographique du cantique jésuite120 ». Pour mesurer l’ampleur du phénomène, une étude plus récente de Dorothy Packer, « Collections of chaste chansons for the devout home (1613-1633)121 » recense plus d’une centaine de recueils catholiques de chants spirituels publiés entre 1578 et 1633. Parmi les recueils jésuites, l’un des plus intéressants, tant par son ampleur inégalée que par la richesse de l’appareil liminaire est La Pieuse Alouette122 attribué au père Antoine de La Cauchie, publié à Valenciennes en 1619 et 1621, par Jean Vervliet, imprimeur de la Compagnie de Jésus. Ces deux épais volumes de 409 et 411 pages n’exploitent pas moins de « 772 airs profanes », ce qui en fait « le plus important gisement de parodies » du règne de Louis XIII123.

69Cette « mode de voler les beaux airs au Diable124 », si vivace aux xvie et xviie siècles, ne se dément nullement au xviiie siècle125. Permettant d’articuler la poésie sacrée avec la musique d’opéra ou de vaudeville, la parodie continue de tirer parti d’une perméabilité entre le religieux et le profane, voire entre le religieux et le grivois. En effet les parodistes n’ont jamais reculé devant le réemploi de timbres égrillards : dans L’Amphion sacré, À Paris, sur Petit-Pont devient Le Seigneur est mon flambeau126. Après les airs de cour et les airs à boire, soucieuse de s’adapter au goût du public, l’Église se plaît à instrumentaliser les plus beaux tubes de l’Opéra et les vaudevilles pour diffuser sa doctrine et ranimer la foi des fidèles, alors même qu’elle condamne l’Opéra. Un avis au lecteur de 1712 se plaint que « les beaux vers de nos Noëls nouveaux sont aussi profanés par des chants qui ont servi et servent encore tous les jours à tant d’expressions lascives et impies. L’idée des paroles sur lesquelles un air a été premièrement fait, revient toujours dans l’esprit127 ». Bossuet, dans ses Maximes et réflexions sur la Comédie, incrimine ces petits airs de l’opéra recyclés sous forme de vaudevilles, en dévoilant ce piège de la musique qui s’insinue par les sens pour s’imprimer « dans la mémoire » :

Songez encore, si vous jugez digne du nom de chrétien ou de prêtre, de trouver honnête la corruption réduite en maximes dans les opéras de Quinault, avec toutes les fausses tendresses, et toutes ces trompeuses invitations à jouir du beau temps de la jeunesse, qui retentissent partout dans ses poésies […]. Si Lully a excellé dans son art, […] ses airs, tant répétés dans le monde, ne servent qu’à insinuer les passions les plus décevantes, en les rendant les plus agréables et les plus vives qu’on peut par les charmes d’une musique, qui ne demeure si facilement imprimée dans la mémoire, qu’à cause qu’elle prend d’abord l’oreille et le cœur128.

70On raconte que Lully lui-même, le compositeur le plus recyclé dans les recueils de parodies spirituelles de l’abbé Pellegrin, aurait eu conscience des dangers du travestissement propre aux parodies spirituelles129. Ayant reconnu une page d’une de ses compositions originellement destinées à la scène lors d’un office religieux, il aurait dit : « Seigneur, je vous demande pardon, je ne l’avais pas fait pour vous130. »

71À la faveur de tels recyclages, la circulation de la matière musicale témoigne de l’absence de frontière entre les différents types d’airs, entre ce que rétrospectivement nous avons tendance à définir comme la musique dite « populaire » et la « musique savante », mais aussi entre la musique « profane » et la musique « sacrée ». Les chansons pieuses et les cantiques servent de support à des chansons satiriques, et inversement, les airs d’opéras ou les ponts-neufs deviennent des chansons religieuses131, de même que de nombreux noëls continuent d’être composés sur des chansons profanes132. Les tables des Chansons spirituelles de l’abbé Pellegrin133 mettent sur le même plan les vaudevilles et les airs d’opéras, utilisés pour les mêmes raisons musicales et dans le même but religieux et pédagogique. Ces collections de cantiques, où parodies d’opéras et vaudevilles coexistent dans la même visée prosélyte, révèlent la porosité entre la musique des opéras et celle des vaudevilles. Dans son Histoire de l’ancien et du nouveau testament, Pellegrin utilise quatre-vingt mélodies, dont trente-trois sont tirées d’opéras de Lully, et vingt-deux sont des vaudevilles134. Dans sa seconde édition « revue, corrigée, augmentée » de Noëls nouveaux pour l’année sainte et chansons spirituelles pour le temps du jubilé et pour tout le cours de l’année, publiée en 1702, la domination de Lully est écrasante : aux côtés de timbres connus de longue date, figurent quarante-six airs de Lully, quatre références de Campra, une de Destouches et une du fils de Lully jeune et Marais. Les parodies spirituelles jouent un rôle important dans le processus de mémorisation des airs d’opéra puisque certaines de l’abbé Pellegrin peuvent compter jusqu’à vingt-six strophes135.

La vogue des airs d’opéra

72Il n’est pas anodin que Lully soit l’un des compositeurs dont les airs ont été le plus utilisés pour des parodies spirituelles :

La structure à la fois rigoureuse et close des airs de Lully, la lisibilité de leur contour mélodique et de leur conduite harmonique, ont incontestablement favorisé leur mémorisation et leur diffusion. Dès la parution d’un opéra sur la scène de l’Académie royale de musique, fleurissent les « plus beaux endroits » de tel opéra, ou bien les « airs choisis » ou les « airs à chanter ». […] on les fredonnera, on les transformera en timbres dans les recueils de chansons politiques, on les parodiera, en changeant les paroles qui deviendront bachiques ou pieuses. L’air d’Alceste, Jeunes cœurs, laissez-vous prendre, deviendra, dans les Cantiques spirituels de l’abbé Pellegrin (1701) Quel objet sur le Calvaire ! […]136.

73Ainsi un « petit air » issu de l’opéra ou une danse instrumentale peuvent être très proches d’un air populaire ou d’un vaudeville, ce qui facilite d’ailleurs leur circulation137. Titon du Tillet rapporte l’anecdote suivante :

[…] les Personnes de distinction et le Peuple chantaient la plupart des airs de ses Opéras ; les Palais et les plus beaux appartements de même que les maisons bourgeoises et les rues mêmes en retentissaient : on dit que Lully était charmé de les entendre chanter sur le Pont-Neuf et aux coins des rues avec des couplets de paroles différentes de celles de l’Opéra ; et comme il était d’une humeur très plaisante, il faisait arrêter quelquefois son carrosse, et appelait le Chanteur et le joueur de Violon pour leur donner le mouvement juste de l’air qu’ils exécutaient138.

74Avant de faire leur apparition sur la scène des théâtres, nombre d’airs servent de timbres aux Parodies bachiques éditées par Ballard (1695, rééditées en 1696). L’épître dédicatoire de Jean du Fresne à M. le Baron de Bellemond témoigne de ce goût pour la parodie des airs de Lully :

Le seul nom de Lully a rendu les opéras un objet d’admiration par toute l’Europe […] ; quoiqu’on les ait appliqués à des sujets moins sérieux, que ne le sont ordinairement les opéras, j’espère que l’enjouement dont on les a revêtus, ne les rendra pas moins agréables. […] ces parodies qui sont comme des suites de ces opéras, sont un assaisonnement à ce que le goût a de plus délicieux, et servent à relever la délicatesse des festins, qui ne sont pas des moindres effets de la grandeur et de la magnificence des Princes, que les Machines et la Symphonie139.

75L’avertissement met en exergue deux types de parodies140 : soit la textualisation d’airs purement instrumentaux, dans le but de les rendre « plus aisés à retenir », soit l’ajout d’un nouveau texte à un air qui en possède déjà un, afin de « réveiller » ou de revivifier le goût du chanteur pour l’air en question. Ce texte fournit donc l’une des premières définitions opérationnelles de la parodie musicale, qui désigne déjà à la fois le processus et son résultat, tout en mettant l’accent sur ses vertus mnémotechniques. Certaines de ces parodies bachiques ont connu un tel succès qu’elles ont donné naissance à des timbres nouveaux qui ont supplanté le timbre original ou simplement donné un timbre à des airs instrumentaux qui en étaient dépourvus. Par exemple, le vaudeville J’avais cent francs est issu d’un rigaudon du prologue d’Acis et Galatée et provient d’une parodie bachique dont il est l’incipit141. Le Démon malicieux et fin, provient d’une parodie bachique sur un menuet d’Isis142.

76Les nombreuses rééditions des Nouvelles Parodies bachiques par Ballard, dont les deux tiers « comprennent plus de cent-soixante airs parodiés, tous de la composition du plus Grand Homme que la France ait possédé pour la Musique143 », comme celles des parodies spirituelles, témoignent donc d’un phénomène de très grande ampleur. On trouve des parodies d’opéras dans les Mémoires, les journaux, les correspondances, les règlements de compte personnels144… Le Mercure rapporte en 1701, à propos d’un quatrain envoyé à Mlle de Scudéry par un certain Moreau de Mantoue, que ce même personnage « a fait une parodie sur la Loure de l’opéra d’Hésione, pour une dame de première qualité, dont le mari a un des premiers et des plus considérables emplois de l’armée ». Le Journal ajoute cette réflexion d’ordre utilitaire : « cette parodie peut convenir aux épouses tendres dont les maris doivent partir pour l’armée ». En voici le début :

Sur l’air : Aimable vainqueur etc.

Hélas, mon amour

Au son du tambour,

Ressent mille alarmes ;

Le bruit des armes

Rappelle ce jour,

Où ma constance

Éprouva l’absence […]145.

77L’air d’opéra s’infiltre donc partout, des lettres de Madame de Sévigné au Journal de Barbier ou à celui de Collé146. Dans les chansons de ce dernier, on trouve des airs parodiés de Lully147, mais aussi de Colin de Blamont148 ou de Rameau149. La musique de Rameau suscite également des parodies spirituelles : lors du service solennel que fit célébrer l’Académie royale de musique à la mort du compositeur, « plusieurs beaux morceaux, tirés des opéras de Castor et de Dardanus, furent adaptés aux prières qu’il est d’usage de chanter dans ces cérémonies, et firent verser des larmes, en rappelant aux assistants les talents de l’homme illustre que la Nation venait de perdre150 ». Dans les recueils de chansons de Coulanges, on trouve de nombreuses chansons sur des airs tirés d’opéras de Lully et Quinault : l’air C’est le dieu des eaux qui va paraître d’Isis, Quand le péril est agréable d’Atys, des « paroles sur la chaconne de Phaéton151 », une parodie pour Mlle de Coulange sur l’air de l’Adieu de Cadmus, Pendule est morte sur l’air Alceste est morte d’Alceste, Testu est vainqueur de Brancas sur l’air Alcide est vainqueur du trépas d’Alceste, Fièvre je suis sous ta loi sur l’air Amour que veux-tu de moi chanté par Arcabonne dans Amadis, J’avais cent francs sur l’air du rigaudon de l’opéra de Galatée152… Cette liste montre que les chansonniers font usage de parodies situationnelles mais aussi d’airs-vaudevilles153 sans aucun rapport avec l’hypotexte de la source opératique.

78Au xviiie siècle, les « chansons sur l’air de », vantées pour leurs vertus pédagogiques154, servent encore de véhicules à des fables de La Fontaine réécrites à partir d’un timbre155, comme aux recettes de cuisine du Festin joyeux de Lebas en 1738. Le phénomène touche toutes les couches de la société, de M. de Coulanges au vielleux du Pont-Neuf :

Trivelin

Ovide nous apprend dans ses Métamorphoses que le tendre Atys brodait des flonflons sur la vielle qui charmaient Galatée, ce qui fit qu’elle le préféra à ce grand vilain chaudronnier de Polyphème qui pour tout instrument n’avait qu’un sifflet.

Le Vielleux

C’est bien parlé, car ventrebille, nous autres vielleux, je sommes tous des Lully.

Trivelin

Bon des Lully. Vous êtes trop modeste. Les ouvrages de Lully faisaient un grand tour avant que d’arriver au Pont-Neuf qui est la pierre de touche de la bonne musique et vos chansons y arrivent de plein saut156.

79Ainsi, le succès d’un air se mesure au nombre d’avatars textuels qu’il génère. Chanter « sur l’air de » s’apparente, sous l’Ancien Régime, à un véritable « jeu de société157 ». En témoigne la multiplication des « sociétés chantantes », comme la Société du Caveau, fréquentée par Piron, Collé, Gallet, Pannard, Rameau, La Bruère ou Fuzelier où « tous les airs de Cadmus, d’Isis, de Thésée, d’Atys, d’Alceste, etc. se résolvaient en hymnes à Bacchus158 ». Si, selon Anne-Madeleine Goulet, l’air sérieux ne concerne qu’une part étroite de la société159, les airs d’opéras devenus vaudevilles se diffusent d’une sphère sociale à l’autre. Mais c’est sur la scène des théâtres que le vaudeville va devenir un medium artistique de premier plan.

Le vaudeville, matériau de prédilection des théâtres

80Au xviie siècle apparaissent les premières « comédies en chansons » sur des timbres connus : c’est le cas de La Comédie des chansons attribuée à Charles Sorel, créée en 1640160, de L’Inconstant vaincu, en 1661161, enfin de la Nouvelle Comédie de chansons, en 1662162. On y trouve des fragments d’airs de cour et des vaudevilles, un mélange typique des goûts de la société de l’époque partageant les mêmes éléments de culture d’une classe sociale à l’autre. L’emploi de ce matériau connu des spectateurs et des acteurs atteste que ces comédies étaient chantées, comme le confirme d’ailleurs la préface de L’Inconstant vaincu où l’auteur a tenté d’adapter ses vers à une interprétation musicale163.

81De son côté, la scène du Théâtre Italien exploite dès la fin du xviie siècle l’usage du chant sur timbre : dans le finale du Départ des comédiens de Dufresny (1694), Pasquariel explique la confection d’une parodie d’opéra à Arlequin : « Nous avons mis Bellérophon164 sur les airs du Pont-Neuf ; et si vous voulez être des nôtres, nous vous donnerons votre rôle, que vous chanterez à livre ouvert165 ! » Dufresny en donne les titres : Sur le pont d’Avignon, Réveillez-vous belle endormie, etc. L’emploi de ces airs vise la dégradation comique de l’œuvre cible. Ici se rejoignent les deux sens de parodie : un air composé sur… et le traitement burlesque d’un opéra.

82En sens inverse, les airs d’opéras deviennent des vaudevilles. Dans L’Union des deux opéras, Charles Dufresny fait jouer l’air des Trembleurs issu de l’opéra Isis sur une vielle ; dans Les Aventures des Champs-Élysées de L. C. D. V., représentées le 28 novembre 1693, Orphée chante six couplets « sur l’air des Trembleurs » dont les paroles, déconnectées du contexte original d’Isis166, portent la « morale » de la comédie167.