Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Enjeux sociétaux et combats politiques

André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

J.-F. « Maxou » Heintzen

André Dusastre (1897-1960)

L’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective.

Les auteurs populaires qui produisent des textes de circonstance sur des airs connus demeurent le plus souvent dans l’anonymat. Quelques « figures » émergent pourtant de cette cohorte, comme André Dusastre (Toulouse, 1897-Toulouse, 1960), qui signe, date et localise ses productions, complétées de mentions à sa gloire, « chanson lancée dans le peuple par l’auteur », « complainte vendue et chantée par lui-même exclusivement ».

Au fil des découvertes récentes, l’existence de ce chansonnier, chantant sur son banjo les crimes du moment ou les villes l’accueillant, devient plus lisible. Fervent utilisateur du « sur l’air de… », il parcourt tout le sud-ouest de la France, en vendant ses feuillets ronéotypés. De Montauban à Béziers, avec une prédilection pour Toulouse, sa ville d’origine, il mène sa « campagne contre le crime » en chansons. Sur l’air de La Paimpolaise, de La Valse brune, des Ponts de Paris et autres succès à la mode, il trousse de brefs textes – se contentant parfois de deux couplets ! – qu’il vend dans la rue, ou dans les gares routières.

Marginal et décalé, il garde le cap malgré l’essor de la radio et de la presse à grand tirage : en 1957, il est encore actif dans les rues de Toulouse lorsqu’un reporter de Détective vient le rencontrer. Bien évidemment aucun fonds d’archives ni aucune bibliothèque ne conservent l’intégralité de ses compositions, et ce sont des découvertes ponctuelles qui nous révèlent sa production, de la BnF aux brocantes du dimanche matin…

André Dusastre (1897-1960)

One of the last travelling songwriters, immortalized by Detective.

Most of the time popular authors who produce occasional texts on well-known melodies remain anonymous. Some “figures” however emerge from this cohort, as André Dusastre (Toulouse, 1897-Toulouse, 1960), who signs, dates and localises his productions, completed with notes written in his own praise, “song let out in the crowd by its author”, “lament exclusively sold and sung by himself”.

As recent discoveries go by, the life of this songwriter, who sang on his banjo either crimes of the moment or the welcoming towns for him, becomes more understandable. Fervent user of “on the air of…”, he travels across all the South West of France, selling his Roneo duplicated leaves. He leads his singing “no-crime campaign” from Montauban to Béziers, and has a predilection for Toulouse, his hometown. On the air of La Paimpolaise, La Valse Brune, les Ponts des Paris or other trendy hits, he dashes short texts off – sometimes contenting himself with only two verses! – which he sells on the street or at bus stations.

He is nonconformist and offbeat and stays on course despite the rise of the radio and the large print run press: in 1957 he is still working on Toulouse streets when a reporter from Detective comes and meets him. Of course neither any archival fonds nor any library keep all his compositions, and his production is revealed through punctual discoveries, either at the BnF (French National Library) or on Sunday morning flea markets…

1Les auteurs populaires de textes de circonstance sur un air connu demeurent souvent dans l’anonymat. C’est le cas lorsque leurs chansons sont recueillies bien plus tard, par collecte orale. Dans le cas où elles nous parviennent via un support imprimé ou autographié, parfois un patronyme ou un pseudonyme y figure. Il est cependant délicat de se lancer dans une prosopographie de ces auteurs modestes et d’en dresser une typologie. Quelques « figures » émergent néanmoins de cette cohorte de plumes quasi-anonymes. Ainsi en est-il d’André Dusastre (1897-1960) qui signe, date et localise la plupart de ses productions.

2Au fil de découvertes récentes, l’existence de ce chansonnier devient plus lisible1. Fervent utilisateur du « sur l’air de… », il parcourt tout le Sud-Ouest de la France, avec ses feuillets ronéotypés. Sur les mélodies de succès à la mode, il trousse de brefs textes – se contentant parfois de deux couplets – qu’il vend dans la rue.

3Marginal et décalé, il garde le cap malgré l’essor des mass media : en 1957, il est encore actif dans les rues de Toulouse lorsqu’un reporter de Détective vient le rencontrer. Aucun fonds d’archives ou bibliothèque ne conserve l’intégralité de ses compositions, et ce sont des découvertes ponctuelles qui nous en révèlent de nouvelles, de la BnF aux collections privées, en passant par les brocantes dominicales.

Éléments biographiques

Un Toulousain gyrovague

4André Dusastre naît à Toulouse le 16 octobre 1897 et y décède le 25 novembre 1960, mais il n’est pas sédentaire pour autant. Lycéen à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), coiffeur à Luchon en 1916, réformé en 1918, le voilà secrétaire comptable à l’intendance militaire de Foix (Ariège), mais il démissionne vers 1920. S’ensuit une existence « un peu décousue2 » selon ses propres termes : « garçon d’amphithéâtre à l’asile de Lafont, à la Rochelle ; cours de peintre décorateur en rééducation de guerre [sic]. » André Dusastre épouse à Bordeaux le 20 mars 1923 Marie-Louise Dromas, il est alors comptable.

5Il débute dans l’écriture de chansons vers 1927 ; la presse note ses talents pour la satire :

Un chansonnier toulousain – Un peintre-chansonnier de Toulouse-Saint-Cyprien, M. A. Dusastre, a écrit sur notre municipalité socialiste deux chansons satiriques. C’est d’abord sur l’air de : Monte là-d’ssus : « Les soucis municipaux », et ensuite, sur l’air de La trompette en Bois : « Le Tribun socialiste ». Ces deux chansons satiriques locales ont été créées par Luxil’l dans les principaux concerts toulousains et connaîtront une grande vogue à Toulouse et dans la région3.

6Cet état de chansonnier l’entraîne ensuite sur les routes du Sud-Ouest, même si Toulouse demeure son port d’attache : on le rencontre à Béziers (1931, 1951, 1952), Montpellier (1931, 1933), Perpignan (1932, 1939), Montauban (1935, 1944), Casteljaloux (1936), Revel (1939), Rodez (1944). Il a une prédilection pour l’Aveyron où ses complaintes « se vendent le mieux » selon lui. Ainsi, on le retrouve dans le Tarn, sur la route entre Toulouse et Rodez : « Y’avait un type sur le champ de foire, il venait chanter. Il s’appelait Dusastre. Il avait une mandoline […] à Tanus4. »

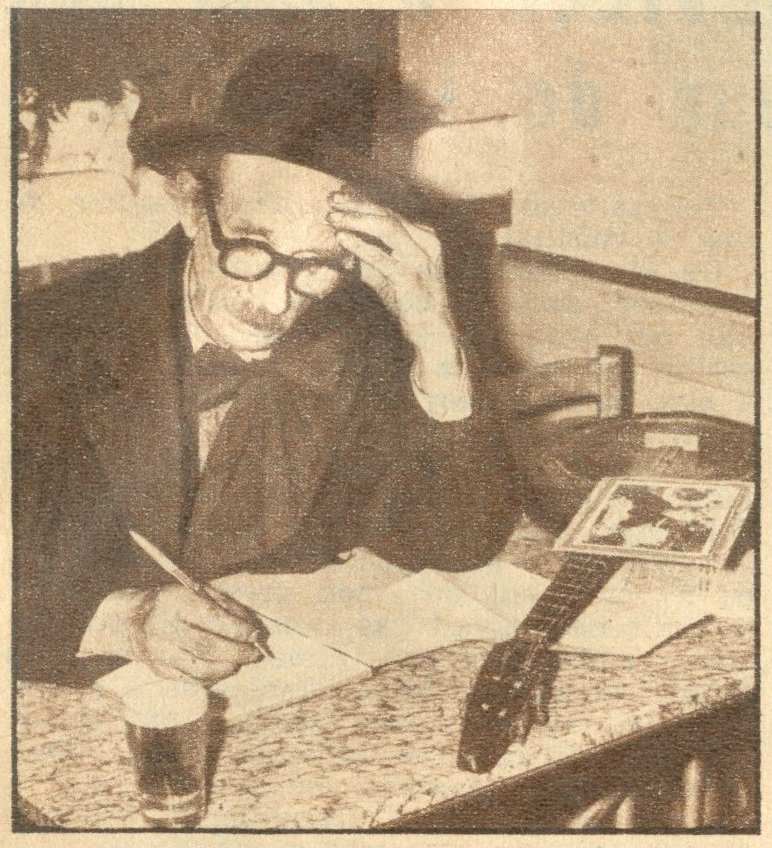

André Dusastre au travail dans un café, bière et banjo à portée de main. Détective, no 554, 11 février 1957.

7La biographie d’André Dusastre est lacunaire, car les souvenirs à son sujet demeurent épars ; on évoque son patronyme, régulièrement écorché en « Désastre » – « Moi, je l’écris en deux mots. Ça me rapproche toujours des étoiles ! » –, une silhouette, un instrument, un lieu… rien de plus. L’article de Détective paru en 1957 le montre en compagnie d’une fillette de 12 ans, Jeannette :

La « petite », c’est Jeannette, douze ans. Une gentille fillette blonde que le vieux papa Dusastre chérit son mieux et qu’il a mise, à Pouvourville, à Notre-Dame-des-Anges pour lui donner une bonne éducation. Grosse charge pour un vieillard que la route et les chansons ne font pas toujours rire. Mais il faut bien que « la petite » vive ! Alors il n’y a pas le choix !

8Le même article n’évoque pas son épouse, que l’on sait pourtant encore vivante à cette date (elle meurt à Bordeaux en 1969). Sont-ils séparés ? Qu’est devenue Jeannette ?

Du talent pour l’auto-promotion

9La quête des chansons d’André Dusastre est facilitée par sa propension à signer ses œuvres. Il indique ses nom et prénom, se pare d’un certain nombre de qualités et pousse à l’excès les entreprises pour se prémunir de toute concurrence malveillante. Parfois il accole à son patronyme celui de sa mère, devenant alors « A. Dusastre-Flamini5 ».

L’acheteur de la complainte est prévenu que celui l’ayant perpétrée est « peintre, poète et chansonnier toulousain » et, de plus, que l’œuvre est « chantée spécialement par lui-même et en exclusivité6. »

10« Poète et chansonnier toulousain », aucun doute là-dessus. Il serait donc également peintre, comme son père qui exerce cette profession en 19007 ; André Dusastre réalise un dessin – à partir d’une couverture de Détective – pour illustrer la « une » d’une de ses productions8. Mais aucun autre exemple de ses talents graphiques n’a pu être retrouvé.

11Il se dit « mutilé réformé de guerre » ou encore « infirme de guerre » : c’est exagéré. Sa fiche matricule9 confirme qu’il est bien réformé pour « troubles cardiaques légers » et bénéficie d’un taux d’invalidité estimé à 15 %. Alors même qu’il a été affecté à des services auxiliaires durant la Grande Guerre, on lui refuse le certificat d’ancien combattant car il « n’a pas le temps voulu ».

12De même, une de ses premières chansons signale « Paroles de A. Dusastre et de sa femme ex-pupille de l’assistance publique10 ». Cette précision souhaite attendrir le chaland mais son épouse, certes née de père inconnu, fut-elle abandonnée par sa mère ? Rien n’est moins sûr. De toutes façons, alors âgée de 30 ans, mariée, elle ne peut plus guère apitoyer pour ce motif.

13Les autres mentions rituelles sont relatives à son statut d’auteur ou de coauteur : « Chanson lancée dans le peuple par l’auteur11 », « A. Dusastre, L. Cazeneuve, auteurs compositeurs de leurs œuvres12 ». Mais en la matière son principal souci est d’affirmer sa propriété exclusive sur ce répertoire : « Tous droits réservés, reproduction interdite, exclusivité personnelle13 », « Vente et reproduction interdite même aux camelots et à tous chanteurs ambulants14 ». Ceci amuse un journaliste :

Mais, quoique poète, le chansonnier toulousain a le souci très légitime de ses intérêts. On ne sait jamais avec les plagiaires… Aussi, prévient-il très loyalement, que l’émouvante mélopée a été « déposée légalement à la Préfecture de l’Hérault15 ».

14Mais c’est justement ce recours régulier au dépôt légal16 qui nous assure la connaissance de plusieurs textes d’André Dusastre, désormais sur les rayons de la BnF17.

Seul, en famille, en groupe

15À ses débuts, en 1927, il « suit » des chanteurs ambulants, selon ses dires. Les feuilles retrouvées le créditent ensuite comme seul auteur de ses chansons, ou bien mentionnent son épouse (1929), ainsi que des collègues, musiciens ou chansonniers : R. Rosell (1929), L. Cazenave (1929), l’accordéoniste Luciani (1939), Félix Hautemer (1939, 1941). Les renseignements manquent pour les deux premiers, le suivant est cité dans la presse provençale en 1934. Félix Hautemer (1892-1973) est musicien, chanteur ambulant et suit une carrière similaire à celle d’André Dusastre. On le croise de Lyon à Perpignan, du Berry à Marseille.

16Durant les années 1930, André Dusastre semble se produire également avec une « troupe » dont nous n’avons connaissance que par une mention sur une feuille – « Complainte vendue et chantée spécialement par lui-même et sa troupe exclusivement18 » –, et une annonce de presse :

Revel – Modern-Hôtel – C’est ce soir à 20h30 que la Direction du Modern-Hôtel donne son premier grand concert de Gala et de famille avec le concours du célèbre Chanteur-Compositeur Dusastre, de Toulouse, entouré de toute sa troupe19.

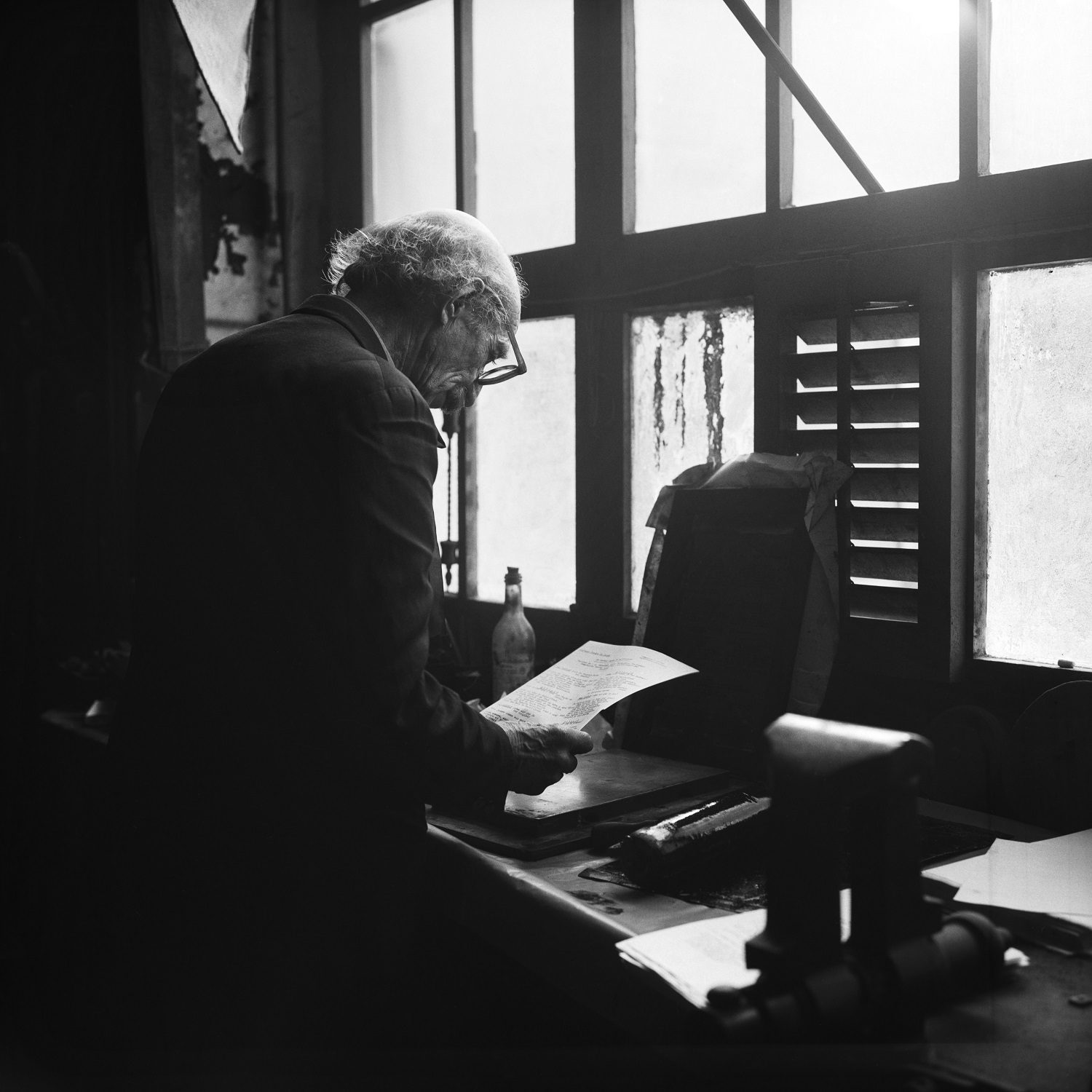

André Dusastre en action sur un marché Toulousain, 1957.

Cliché Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales

17Pour le reste, les autres témoignages nous le présentent plutôt en solo, que ce soit sur les foires du Tarn20, à Béziers ou dans les rues de Toulouse. Si l’on évoque une mandoline, c’est vraisemblablement le banjo qui lui est coutumier : « Je me souviens d’un bonhomme plutôt grand et maigre, et surtout de son accompagnement au banjo, qui dans mon souvenir n’avait que trois cordes21. » C’est l’instrument qu’il pratique lorsque Détective lui consacre un article :

Et il se lance sur le refrain en « bastonnant » un banjo aux cordes plus fatiguées que les vocales de son maître, mais qui porte fièrement tatouée au stylo à bille, sur sa peau de résonnance […] la belle devise d’Horace : Nascuntur poetæ fiant oratores, ce qui veut dire qu’on nait poète et que l’on devient orateur.

18En 1931, à Béziers, il s’accompagne de percussions : « À l’aide du pied, l’artiste actionne, en effet, caisse et cymbales ; le porte-voix sert… à porter la sienne22. »

19Enfin, ses terrains d’action méritent commentaire. Si on le croise sur les foires et marchés durant l’entre-deux-guerres, il les délaisse ensuite :

Je reste à Toulouse. Je diffuse mes œuvres où vous m’avez trouvé, dans les autobus de la place Matabiau ou de Saint-Sernin, dans les petits cafés, les restaurants populaires, les établissements publics. Les foires, les marchés ? Non, fini. Je n’en ai plus la force. C’était bon autrefois, ça…

20Néanmoins, le savoir-faire d’André Dusastre lui permet de vendre encore ses feuilles en 1957, alors que ce répertoire semble dépassé. Hormis les cafés et restaurants populaires toulousains, il investit également un terrain propice et original : les gares routières. Là, il s’invite dans les autocars, à quelques minutes de leur départ. Banjo en main, il dispose d’un auditoire « captif », dans l’exiguïté du véhicule. Par sympathie, pitié – ou pour s’en débarrasser plus vite ! –, les voyageurs lui achètent sa feuille. Un témoin l’a vu procéder ainsi en 1951, avec succès23.

André Dusastre chantant ses complaintes pour les passagers d’un autocar sur le départ. Détective, no 554, 11 février 1957.

Chansonnier ambulant

Le temps de l’autographie

A. Dusastre, auteur imprimeur polygraphique, éditeur, 13, place Lalaque,

Montauban (Tarn-et-Garonne24)

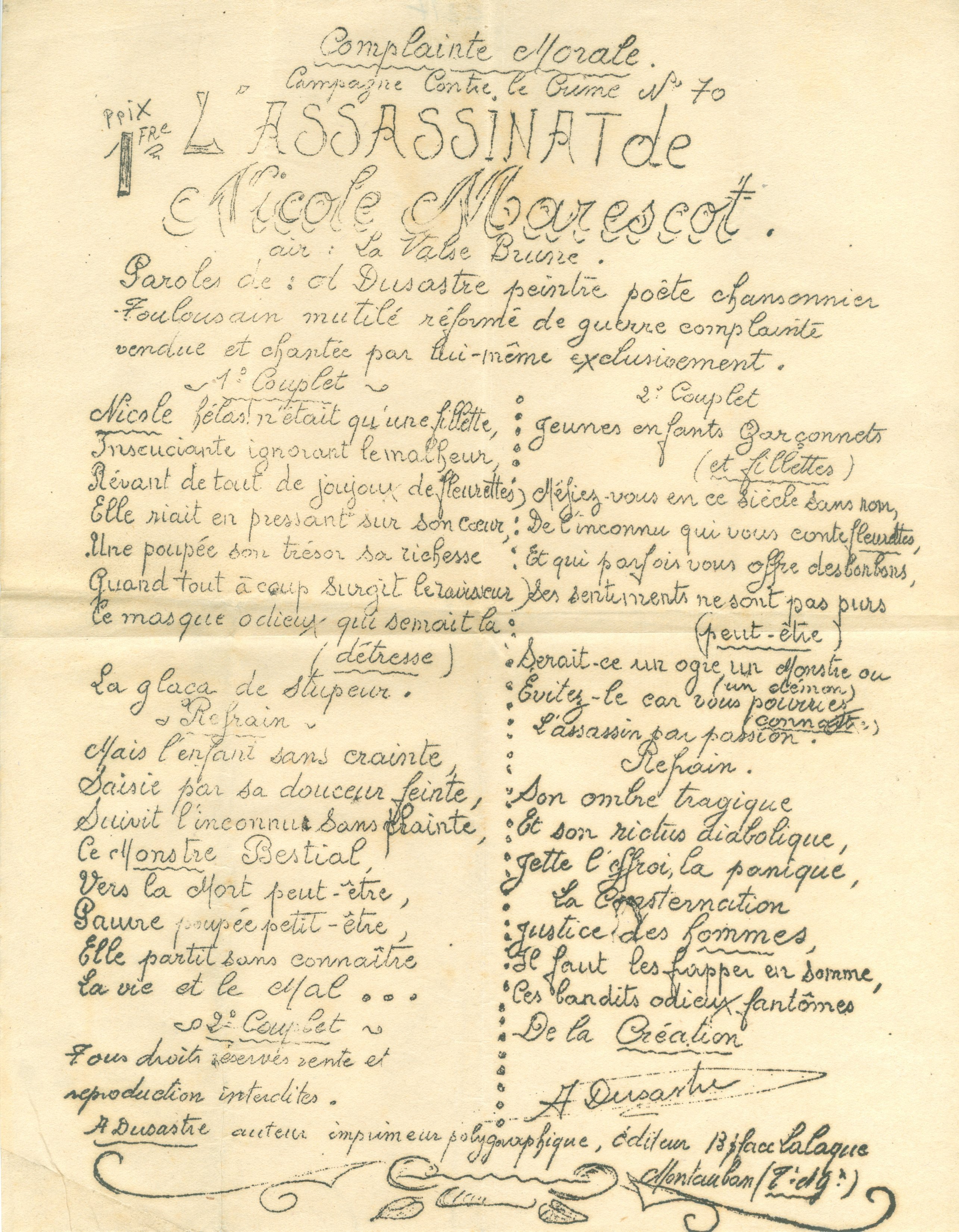

21Les productions d’André Dusastre ont un caractère artisanal affirmé : ses feuilles de chanson sont autographiées, au format A4 environ. La matrice est généralement manuscrite, avec un titre en capitales, quelques arabesques à main levée et de fréquents soulignements de mots du texte, sur lesquels nous reviendrons. Dans le cas de l’assassinat du docteur Lauvinerie à Toulouse en 193625, le feuillet comporte quatre pages, la première reproduisant la couverture du magazine Détective du 21 mai 1936, dessinée de la main même d’André Dusastre.

22André Dusastre effectue vraisemblablement ses tirages à l’aide d’un dispositif à alcool de faible encombrement qu’il peut emporter avec lui lors de ses déplacements. En effet, il localise régulièrement ses chansons soit en précisant son adresse du moment soit parce qu’il effectue le dépôt légal de son texte. La connaissance de deux présentations différentes du Rouergue rouge en 193026 confirme que certaines chansons sont retirées, suite à leur succès, ce qui oblige à réaliser une nouvelle matrice de l’autographie.

André Dusastre vérifiant la qualité d'un tirage à l’alcool, 1957.

Cliché Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales

23D’autres qu’André Dusastre utilisent cette technique dans le Sud-Ouest pour produire des chansons. Ainsi Louis Py (1892-1977), domicilié 10, rue Saint-Bertrand à Toulouse, diffuse entre 1932 et 1935 onze complaintes autographiées. Son frère Gaston Py (1891-1964) édite en 1932 L’Horrible Tragédie de Serre, ainsi que L’Assassinat de Mr Doumer président de la République, toujours sur une feuille ronéotypée. Ces productions-là27 sont l’œuvre de chansonniers qui écrivent principalement sur des crimes locaux, dans leur voisinage. Sans doute en est-il de même pour d’autres feuilles anonymes comme L’Assassinat du chauffeur à Nouan-le-Fuzelier (affaire Weidmann, 1937) ou Le Crime de Moirax, toute une famille massacrée, horrible tragédie (Lot-et-Garonne, 1932) et également pour celui qui se cache sous le pseudonyme de « Papy-Nénette » afin de proposer Le Verdict de l’affaire Barataud (Limoges, 1929).

24Cependant les couplets autographiés peuvent traiter d’affaires criminelles plus éloignées : ainsi le nommé « Albert’s » d’Alès, chansonnant l’exécution de Sacco et Vanzetti en 192728. André Dusastre œuvre fréquemment dans ce genre-là soit parce qu’il se déplace beaucoup soit parce qu’il écrit à distance : en 1935, sa chanson sur le rapt de Chaumont est signée de Montauban. Début 1957, il chante dans les rues de Toulouse Le Double Crime de Saint-Cloud.

25Malgré le bricolage graphique qui préside à leur confection, les feuilles produites par André Dusastre tentent de « faire livre » par l’intégration de certains codes : titre, sous-titre, inscription dans une série, mention circonstanciée de l’auteur et de ses qualités. Parfois il s’en rapproche encore plus : l’un de ses premiers textes en 1929 est dactylographié, une chanson de 1939 – L’Horrible Crime d’Elne – est imprimée à Perpignan. Titre de gloire, une chanson célébrant le Maréchal reçoit le visa de la censure de l’État français en février 1941.

« Campagne contre le crime »

Mesdames, messieurs […] je vais vous interpréter une complainte de mon répertoire personnel et particulier, que m’a inspiré, dans le cadre de ma campagne contre le crime, celui de Saint-Cloud. Cette complainte est la soixante-cinquième de mon répertoire29.

26Cette « Campagne contre le crime », initiée en 1928 et encore active trente ans plus tard, rend André Dusastre original : là où d’autres se contentent de narrer et mettre en chansons les faits divers criminels, il semble placer une dimension morale au centre de son propos. Le ton édifiant est une constante des complaintes depuis longtemps, mais l’intention prend là un tour tout à fait appuyé, parfois même explicite : en 1935, L’Assassinat de Nicole Marescot est titré « Complainte morale30 » et, en 1957, André Dusastre attribue rétrospectivement la même qualification à sa chanson à propos de Violette Nozière.

27Lors de ses pérégrinations, il traite sans doute des crimes commis aux environs de ses résidences successives ; mais certains de ses déplacements sont bel et bien liés à l’actualité :

Remarquez que l’Aveyron fournit beaucoup, constate-t-il… Hou là !… Des criminels et des bandits, s’écrie-t-il avec un sincère accent d’indignation, il y en a eu en pagaïe [sic], là-bas ! […] Vous voyez que je n’ai pas le temps de chômer, avec tous ces criminels, ajoute-t-il comme accablé devant la noirceur de l’âme humaine. […] Je vais remonter ces jours-ci dans l’Aveyron, reprend-il. C’est encore là que mes complaintes se vendent le mieux.

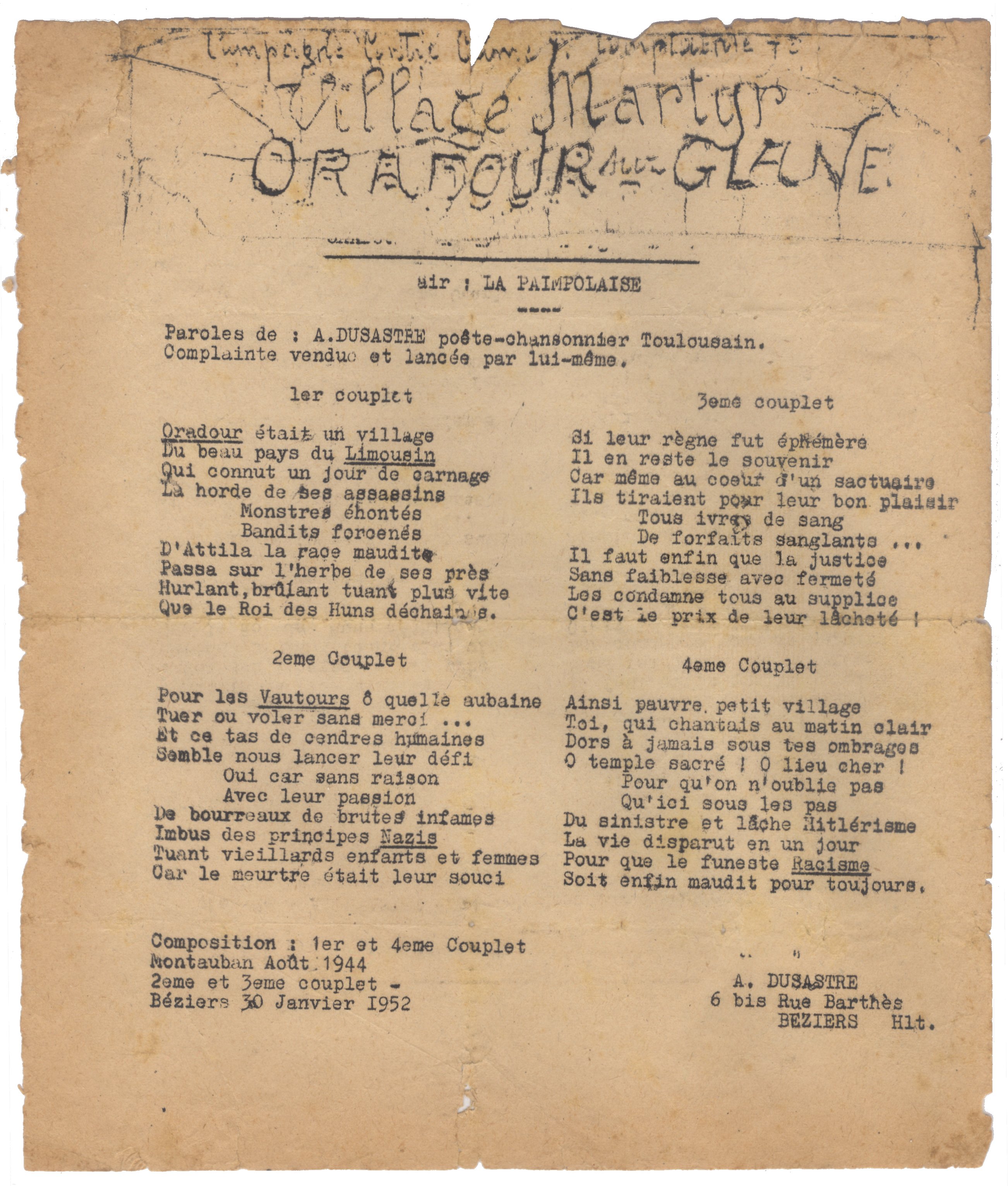

28Il est certain qu’André Dusastre essaie de « coller » à l’actualité judiciaire : sa présence dans l’Hérault la semaine suivant le procès du docteur Laget, en 1931, et le fait qu’il y vende une complainte écrite « à Montpellier, une heure après le verdict31 » prouve qu’il a organisé son déplacement selon le calendrier des assises. On peut se demander si, de la même façon, il ne se serait pas spécialement à Rodez en novembre 1944 pour y écrire sa Complainte de Sainte-Radegonde32, à propos de l’exécution de trente maquisards survenue trois mois auparavant. Enfin, s’il écrit en août 1944 deux couplets à propos de la tragédie d’Oradour-sur-Glane, il reprend le texte et le complète en janvier 1952, alors que le procès s’approche. Il ne se contente pas de suivre l’actualité criminelle, il sait également anticiper les jugements à venir.

L’assassinat de Nicole Marescot, Complainte morale contre le crime no 70, Montauban, 1935. Coll. particulière.

29Quel est le volume de la production « criminelle » d’André Dusastre ? En 1957, il prétend chanter sa 65e complainte, mais sans doute a-t-il fait débuter un nouveau comptage à la Libération. Durant l’entre-deux-guerres, Le Double Crime de la gare de l’Esplanade à Montpellier (juin 1933) porte le numéro 36, puis L’Assassinat de Nicole Marescot (octobre 1935) est le numéro 70, et enfin avec L’Assassinat du docteur Mystère (mai 1936), on atteint le numéro 79. André Dusastre dit avoir commencé sa campagne en 1928 :

Des chanteurs ambulants m’ont sollicité pour composer la complainte sur Pierre de Crouzet de Rayssac33. Par la suite, tout simplement, je les ai suivis.

30Ceci indique des débuts modestes – trente-six complaintes en cinq ans – puis une accélération de la production, qui double durant les deux années suivantes. Si l’on tient pour acquis que les soixante-cinq complaintes évoquées en 1957 sont écrites après la dernière guerre, on constate que sa production a ralenti. Cela traduit à la fois le fait qu’André Dusastre se déplace moins et sans doute aussi le désintérêt pour ce type de littérature.

31Néanmoins, durant l’entre-deux-guerres, ce répertoire passionne encore, à tel point que les proches des victimes tentent de s’opposer à sa diffusion :

Celui qui faisait les complaintes, il s’appelait Désastre [sic] ! […] Je sais que pour le crime de Valderiès, à une foire de Tanus, y’avait des gens qui étaient de la famille, ils voulaient l’arrêter. Seulement il leur a dit : « C’est que je suis autorisé à le faire ! » […] Et alors il chantait ses complaintes34…

32Mais en 1957, ce sont désormais des regards amusés qui accueillent André Dusastre, ses complaintes et son banjo.

Les productions d’André Dusastre

Le répertoire retrouvé

33En 1957, André Dusastre prétend avoir composé « pas loin de huit-cents chansons » et en être à sa soixante-cinquième complainte criminelle. Difficile de vérifier le premier nombre : il aurait glorifié divers clubs de rugby ou de jeu à XIII, écrit des bluettes ou des chansons célébrant les villes traversées. Ainsi sa « Chanson locale no 169, Casteljaloux a charmé ma raison, air : J’ai tout quitté, février 193635 ». Hors du « répertoire criminel », on connaît de lui Les Cagoulards (novembre 1937) et des couplets relatifs à la Guerre d’Espagne : 2e Noël tragique (décembre 1938). Avant de chanter en 1944 les massacres d’Oradour et de Sainte-Radegonde (Aveyron), André Dusastre propose Vive Pétain ! en février 1941. Plus tard, un témoin a gardé le souvenir de l’avoir vu vendre à l’automne 1951, sur l’air d’Étoile des neiges, une complainte sur le « pain maudit » de Pont-Saint-Esprit (Drôme)36. Sur le versant criminel, il y aurait environ une centaine de textes avant-guerre et au moins soixante-cinq après la Libération.

Village Martyr Oradour-sur-Glane, Montauban, 1944, & Béziers, 1952. Coll. particulière.

34Or à l’heure actuelle seules dix-sept chansons sur feuille ont été retrouvées, dont treize dans le « genre criminel ». Au fil des collectes orales, des chanteurs interprètent çà et là des extraits de complaintes qu’ils attribuent à Dusastre, sans que nous puissions être certains qu’il en soit bien l’auteur. En effet, ces couplets se retrouvent parfois sur des feuilles imprimées qui ne portent pas son nom, ce qui est étonnant quand l’on connaît sa pugnacité pour conserver l’exclusivité de son répertoire. Aurait-il été plagié malgré tout ?

Les timbres et leur usage

35Malgré le faible corpus retrouvé, les timbres attestés sont révélateurs des méthodes des chansonniers du temps, couplées avec les choix propres d’André Dusastre.

36On trouve tout d’abord des mélodies anciennes, depuis longtemps vecteurs des chansons d’actualité, en premier lieu La Paimpolaise (Théodore Botrel, Eugène Feautrier, 1895), présente dans près de 40 % des chansons retrouvées. Cette prédominance n’est pas étonnante, tant cet air est chéri de ses collègues : la proportion est la même dans les productions de Louis Py, toulousain lui aussi. On rencontre également La Valse brune (G. Villard, G. Krier, 1912) et Sous les ponts de Paris (Jean Rodor, Vincent Scotto, 1913), autres timbres fétiches des faiseurs de complaintes. La présence non négligeable de La Valse des ombres (Danerty & Géo Charley, Paul Ségo, 1912) est plus surprenante : André Dusastre est le seul à utiliser cette mélodie pour chanter le crime. Sans doute a-t-il une affection particulière pour cet air qui reste en tête, car il l’utilise encore en 1957, un demi-siècle après sa création.

37André Dusastre choisit également des mélodies « à la mode », abondamment diffusées, tant en petits formats qu’en 78 tours. Ainsi Tant qu’il y aura des étoiles (André Hornez & H. Vendresse, Vincent Scotto, 1936) lui sert en 1937, 1939, 1941, ou encore Étoile des neiges (Jacques Plante, Franz Winkler, 1949), employée en 1951. Il semble apprécier aussi le répertoire de Tino Rossi et reprend l’air de Marilou (Tango de Marilou, Robert Marino, Mario Mariotti, 1932) ou encore de J’ai tout quitté (Charlys, Rick et Roger Dufas, 1913).

38Ces deux types de timbres doivent être considérés séparément. Dans le premier cas, l’ancienneté de la chanson originelle et les réemplois nombreux qui en furent faits impliquent en principe l’oubli des paroles initiales, et l’absence du lexique originel dans les textes d’André Dusastre. Or, en ce qui concerne La Valse des ombres, force est de constater qu’il en subsiste des échos, à commencer par l’image de « la ville endormie » :

Version initiale, 1912 : « Quand sonne minuit, / Que s’éteint le bruit / Alors que Paris sommeille… »

Le double crime […] à Montpellier, 1933 : « Lâchement sans bruit, / Dans la froide nuit, / Lorsque Montpellier sommeille… »

Le Docteur Mystère, 1936 : « Dans le calme pur / Quand Toulouse dort, / Parfois une ombre furtive… »

39Et l’ombre subsiste en tête de refrain :

Version initiale, 1912 : « La valse des ombres / De minuit… »

Le double crime […] à Montpellier, 1933 : Dans l’ombre tragique / Maintenant… »

Le Docteur Mystère, 1936 : « Son ombre tragique / Désormais… »

40À l’opposé, lorsque André Dusastre utilise un air contemporain, ses textes ne semblent jamais reprendre les tournures du modèle, sans recopie ni détournement paronymique. On ne relève qu’une seule exception à cet apparent principe en 1941, où « Tant qu’il y aura des étoiles, / Sous la voûte des cieux » devient « Tant qu’il y aura en France / Un chef comme Pétain », avec nécessité de ne pas lier « y » et « aura ».

L’écriture et le lexique d’André Dusastre

41On peut sourire des productions d’André Dusastre, comme le suggèrent les moqueries du journaliste de L’Éclair, en juin 1931 à Montpellier : on trouve en effet dans ses couplets des fautes d’orthographe, des répétitions, des rimes « forcées », un lexique maladroit.

42Si nous nous limitons à son répertoire « criminel », son propos le confine dans un registre où les répétitions abondent, à commencer par l’adjectif « tragique » : en 1932 un refrain commence par « Sur la voie tragique, / Maintenant », et en 1935, sur l’air de la Valse Brune, là aussi en début de refrain « Son ombre tragique / Et son rictus diabolique ».

43Dans Laget devant ses juges, en 193137, on lit « triste mécréant » (deux fois), « triste bandit » (deux fois), « lâche forcené », « sinistre forcené », « triste empoisonneur », le tout en cinq couplets. Dans la même chanson, figurent ces vers :

Cependant la Cour impassible,

A démasqué ton acte odieux,

Si cela te paraît terrible,

Qu’importe meurs donc crapuleux.

44La Cour est-elle impassible ? Elle est souveraine ou altière. Elle n’a pas démasqué – c’est la tâche des enquêteurs –, mais jugé. Et le quatrième vers devrait plutôt s’adresser à une crapule, mais il faut bien atteindre la rime répondant à odieux par l’entremise d’une substantivation. L’absence de ponctuation dans ce dernier vers ne permet guère de distinguer s’il s’agit là d’une apostrophe, ou si Dusastre a voulu signifier « meurs en étant crapuleux » au condamné.

45On peut apprécier diversement ces approximations, bricolages divers dans l’écriture d’André Dusastre, cependant nous y relevons aussi plus d’un tour de main pour apitoyer le public dans cette « Campagne contre le crime ». Ici il use de l’allégorie de la Mort :

Sur la voie tragique,

Maintenant

C’est l’horrible panique,

La Mort au rictus sanglant,

Vision d’épouvante,

Noir fracas,

Car la Mort sanglante

Était là menaçante38.

Dans l’ombre tragique

Maintenant,

La Mort au rictus cynique

A couché deux corps sanglants

Et des mains frémissantes,

Désormais,

Ver [sic] l’ombre sanglante

Sont crispées, menaçantes39.

46Là, il reprend l’image hugolienne du criminel hanté par son acte :

Et sur ses vieux jours

Il aura toujours

Penché sur sa tête blanche

Le fantôme de son enfant

Et crispant sa face blêmie,

Revivra son rêve angoissant40.

Tu garderas la souvenance

De la paix de nos chers vallons

Que tu as troublés

Par tes cruautés

Le châtiment poursuit le crime

Écoute le dernier appel

Le fantôme de ta victime

Sera ton tourment éternel41.

47Le savoir-faire d’André Dusastre se révèle surtout dans les interlocuteurs qu’il se choisit : son auditoire, ou bien les juges, les jurés, l’assassin voire ses émules à venir. Assurément les vers à l’attention des criminels sont les plus propres à impressionner l’auditeur, et à le pousser à faire corps avec le groupe rassemblé autour du chant, qui est incité à adresser ses récriminations à celui qui a fauté :

Lâche assassin vil séducteur

Quand tombe la nuit sépulcrale

Dans ta prison n’as-tu pas peur

De revoir l’aube matinale […]

Enfin bientôt pour mieux venger

Tes pauvres et jeunes victimes

Tes juges vont te châtier

Ouvrant pour toi le sombre abîme42.

48Il réutilise cette image du criminel dans sa cellule un an plus tard :

Dans la froide nuit,

Ô triste bandit !

Entendras-tu le glas funèbre

Qui a jeté dans le néant,

Tes femmes qui dans les ténèbres

Clament leur vengeance à présent43.

49Plusieurs collectes dans le Tarn ont permis de recueillir ce couplet assez similaire, attribué à Dusastre, à propos de l’affaire Respaud en 192944 :

Respaud, entends-tu le tocsin ?

Écoute-le donc,

N’aie pas le frisson

L’heure du châtiment approche

Il faut appareiller et demain,

Pour le Bagne et non pour la Pioche,

Les bagnards te tendront la main45.

50À l’intérieur d’une même chanson, il peut en varier la cible46, s’adressant d’abord directement au criminel :

Sinistre assassin

Tu pourras demain

Là-bas sous le soleil du bagne

Méditer sur ton noir forfait

Adieu le remords t’accompagne,

Adieu donc lâche forcené.

51Puis il dirige son propos vers les futurs criminels :

Maintenant ici je m’adresse

À tous ceux qui seraient demain,

Vivant de vol et de paresse,

Tentés de suivre ton chemin

L’appel des bagnards

Dans le soir blafard

Vous convie tous à la torture

Songez que vous serez punis

Ainsi l’humanité future

Sera meilleure qu’aujourd’hui.

52Et enfin Dusastre associe l’auditoire à un remerciement aux jurés :

Et du fond de notre conscience

Remercions donc tous les jurés

Qui surent sans trop de clémence

Aussi justement châtier.

Il fallait enfin

Un terme, une fin

Il fallait une telle chose

Pour défendre la société

L’exemple pour de telles causes

Car la vie humaine est sacrée.

53Un élément demeure obscur dans son écriture, à savoir le soulignement de certains mots47, sans que la raison en soit limpide. Parfois il s’agit de lieux :

Dans notre Midi poétique,

De la Gascogne au Languedoc

Une voix monte dramatique

D’un sol déchiré par le soc48.

Oradour était un village

Du beau pays du Limousin

Qui connut un jour de carnage

La horde de ses assassins49.

54Dans d’autres cas, la raison nous échappe :

Dans le calme pur quand Toulouse dort,

Parfois une ombre furtive,

Glisse dans la nuit évoquant encor

Les plus tragiques décors

Tout le noir passé s’agite

Au fond de drames obscurs

Et une énigme s’abrite

En des lieux les plus impurs50.

55La réalisation manuscrite de ses matrices avant duplication, si elle révèle du soin dans la mise en page et la titraille, semble parfois laisser échapper l’émotion qu’André Dusastre met dans l’écriture de ces « complaintes morales ». Nul doute que ses interprétations pouvaient ensuite émouvoir son public. Faute de disposer d’enregistrements d’André Dusastre « à l’œuvre », ni de témoignages oraux suffisamment précis, on imagine que la graphie puisse révéler des intentions d’interprétation, voire servir d’aide-mémoire pour le chanteur.

Mais souhaitons tous du fond de nos cœurs

Qu’on donne enfin un exemple

À tous les bandits sinistres semeurs

De deuils d’horribles malheurs

Pour que l’énigme s’agite,

En des lieux plus impurs,

Et que l’avenir s’abrite

Loin de tous drames obscurs51.

Le dernier des canardiers ?

56L’art du chansonnier, dans le sens général de « faiseur de chansons », sans connotation satirique ou cabaretière, s’enracine au plus profond des pratiques culturelles d’André Dusastre, et les transcende. Les fautes, maladresses et à-peu-près que l’on rencontre dans ses productions doivent donc être appréciées au regard de la langue partagée avec son auditoire52 : sa clientèle est en majorité occitanophone, et le français représente encore pour elle, dans les années 1930, le vecteur d’une communication officielle, celle des relations formelles ou édifiante des mass media53.

57André Dusastre a suivi les cours du collège de Saint-Gaudens jusqu’à ses dix-huit ans et en a gardé un attachement pour l’écrit. Mais son environnement social s’enracine dans les milieux populaires ruraux qu’il côtoie sur les foires et les trimardeurs qu’il fréquente au hasard de ses pérégrinations. Il en résulte un entre-deux dans les productions de ce transfuge de classe qui n’arrive pas au bout de son voyage. Perdre de vue le biotope dans lequel André Dusastre évolue serait préjudiciable à une juste évaluation de son œuvre.

58Il est le dernier commentateur professionnel chansonnant l’actualité criminelle dans le Sud-Ouest de la France ; seul le Breton René Le Gac (1894-1974) suit une carrière similaire après-guerre54. Différents témoignages attestent qu’il est de plus en plus difficile à ce dernier d’aborder la thématique « criminelle » sur les marchés car « Certains font les yeux noirs / Écoutant cette chanson55. » A-t-il chanté ce répertoire après 1960, date du décès d’André Dusastre ? Les témoignages ne permettent pas de les départager dans le rôle du « dernier canardier ».

59Mais la traque des œuvres d’André Dusastre continue. Il est sans doute l’auteur d’une complainte sur l’affaire Dominici, évoquée par certains chanteurs56, mais oubliée désormais – jusqu’à ce que l’on retrouve un exemplaire d’une feuille ronéotypée, signée d’un « peintre, poète et chansonnier toulousain » de notre connaissance.

1 Nous avons bénéficié de l’aide de chercheurs, collectionneurs et associations : MM. Vincent Besombes et Jean-Michel Cosson (Rodez, Aveyron), Claude Flagel († Bruxelles), Cordae / La Talvera (Cordes-sur-Ciel, Tarn). Merci à eux.

2 Dans ces lignes, les paroles d’André Dusastre sont issues – sauf mention contraire – de l’article de Louis Doucet, Détective, no 554, 11 février 1957. Il en est de même pour une partie des renseignements biographiques à son sujet.

3 L’Express du Midi, 6 janvier 1927.

4 Témoignage d’Albert Roques, Pampelonne (Tarn), 1999. Collecte Daniel Loddo et Céline Ricard, Cordae / La Talvera.

5 C’est le cas pour La Catastrophe de Maury, 1932 (BnF, Fol Ye pièce 304), ou encore L’Horrible Crime d’Elne, 1939 (BnF, Gr-Fol-Wz 90). Ces deux textes sont publiés à Perpignan, où résident encore des collatéraux de sa mère. Il le fait aussi pour la Complainte de Sainte-Radegonde, 1944 (coll. particulière), publiée à Rodez.

6 L’Éclair [Montpellier], 16 juin 1931.

7 La Dépêche, 11 novembre 1900 et 11 janvier 1901.

8 Le Docteur Mystère, 1936. BnF, pièce 4° Ye 1933.

9 Classe 1917, bureau de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), matricule 1431.

10 Le Verdict, dernière complainte sur l’horrible crime de Montgiscard, 1929, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

11 Mention à la suite de la Complainte de Sainte-Radegonde, 1944, coll. particulière.

12 Mention à la suite du Vampire de Comps-la-Grand-Ville, 1930, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

13 Mention à la suite du Rouergue Rouge, 1929, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

14 Mention à la suite des Derniers échos du crime de Comps-la-Grand-Ville, 1930, coll. particulière.

15 L’Éclair [Montpellier], 16 juin 1931.

16 En Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Aveyron, Hérault.

17 Voir sa notice d’autorité à la BnF.

18 Mention à la suite de Laget devant ses juges, 1931, BnF, 4-YE-Pièce 1822.

19 Le Midi socialiste, 14 janvier 1939.

20 Collectes Cordae / La Talvera.

21 Témoignage de Claude Flagel (†), 2018.

22 L’Éclair [Montpellier], 16 juin 1931.

23 Témoignage de Claude Flagel (†), 2018.

24 Mention à la suite de L’Assassinat de Nicole Marescot, 1935, coll. particulière.

25 BnF, pièce 4° Ye 1933.

26 Coll. Cordae / La Talvera et BnF. Gr-Fol-Wz 90.

27 Visibles en ligne sur le site Criminocorpus.

28 Coll. particulière.

29 Détective, no 554, 11 février 1957.

30 Coll. particulière.

31 L’Éclair [Montpellier], 16 juin 1931.

32 Coll. particulière.

33 Le 12 janvier 1928, Pierre de Rayssac noie dans le canal du Midi à Montgiscard (Haute-Garonne) le petit Guy, âgé de deux ans, enfant naturel qu’il a eu avec une bonne de son château. Le 27 octobre 1928, défendu par Me de Moro-Giafferi, il est condamné à dix ans de bagne.

34 Témoignage d’Albert Roques, op. cit.

35 Coll. particulière.

36 Intoxication alimentaire mortelle en août 1951 à Pont-Saint-Esprit (Gard). Témoignage de Claude Flagel (†), 2018.

37 BnF 4-YE-Pièce 1822.

38 La Catastrophe de Maury, 1932, BnF, Fol Ye pièce 304.

39 Le Double Crime de la Gare de l’Esplanade à Montpellier, 1933, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

40 Le Verdict, dernière complainte sur l’horrible crime de Montgiscard, 1930, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

41 Les Derniers Échos du crime de Comps-la-grand-Ville, 1930, coll. particulière.

42 Le Vampire de Comps-la-Grand-Ville, 1930, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

43 Laget devant ses juges (1931), BnF, 4-YE-Pièce 1822.

44 Le 20 mars 1928, Paul Respaud, boulanger à Albi, se rend à la ferme de la Pioche, commune de Lamillarié (Tarn) où se trouve sa femme dont il est séparé. Paul Respaud abat sa femme d’un coup de revolver, ainsi que la grand-mère de celle-ci, et il blesse également sa belle-mère. Arrêté peu après, il est condamné en janvier 1929 aux travaux forcés à perpétuité.

45 La Condamnation de Respaud, en cinq couplets selon les informateurs. Seuls deux ont pu être recueillis. La référence à « la Pioche » est liée au nom du lieu où il a commis son crime.

46 Les trois citations suivantes proviennent de Les Derniers Échos du crime de Comps-la-grand-Ville, 1930, coll. particulière.

47 Signalé dans les citations infra par l’italique.

48 Les Chiffonniers tragiques ou les Gangsters du Midi, 1936, BnF, Gr-Fol-Wz 90.

49 Village Martyr Oradour-sur-Glane, 1944-1952, coll. particulière.

50 Le Docteur Mystère, 1936, BnF, pièce 4° Ye 1933.

51 Ibid.

52 Claude Ribouillault, « Oralité écrite, littérale ou littéraire ? L’exemple des complaintes criminelles », Criminocorpus [En ligne], no 17 : « Les complaintes criminelles en France après 1870 : inventaire, problématisation, valorisation d’un corpus méconnu », 2021.

53 Xavier Vidal, « Une collecte de complaintes criminelles en Occitanie », Criminocorpus, ibid.

54 Edern Le Bastard, René Le Gac (1894-1974), chanteur chansonnier breton du xxe siècle, mémoire de maîtrise de breton, Université de Bretagne occidentale, Brest, octobre 2003. Merci à Daniel Giraudon de nous avoir transmis cette source.

55 René Le Gac, Il n’a plus le sourire [à propos du Crime de Roharou], 1950, coll. particulière.

56 Louise Reichert, chanteuse de la Châtaigneraie aurillacoise, l’a évoquée devant Catherine Perrier.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2027.html.

Quelques mots à propos de : J.-F. « Maxou » Heintzen

Association La Chavannée

Université Clermont-Auvergne, Chec

Clamor, CNRS UMS 3726

J. F. « Maxou » Heintzen, venu des musiques traditionnelles, est agrégé de mathématiques en retraite. Titulaire du C. A. de professeur de musique, spécialité musique traditionnelle, il étudie les productions musicales et chantées aux marges du savant et du populaire. Docteur en histoire (2007), ses travaux portent sur les pratiques musicales des milieux populaires, du xviie au xxe siècle : usages sociaux de la musique et de la danse, lutherie populaire, édition et diffusion chansonnière.

Base de données en ligne « Complaintes Criminelles 1870-1940 », https://complaintes.criminocorpus.org/

Chanter le crime, Canards sanglants & Complaintes tragiques, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu Autour, 2022.

« Chanter le crime au xixe siècle », Romantisme, no 200 (2/2023), p. 20-32.