Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Usages religieux et spirituels

La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

Nicolas Andlauer

Dans cet article sont rassemblées les sources musicales jusqu’ici disparates d’un même timbre italien, « La villanella non è bella / Se non la domenica ». Qu’on le trouve dans un fragment de messe de Dufay, une barzeletta de Capriola ou une page d’un traité de rythmique de Salinas, le timbre renvoie à des contextes de performance très divers au cours des xve et xvie siècle. Ce fait nous conduit à interroger les motivations de ces usages, et la cohérence qui s’en dégage. Les standards poético-musicaux qu’il illustre mettent en scène un archétype culturel dévalorisé, celui de la villana, dont le visage apparaît au croisement des littératures semi-orales européennes, comme les proverbes espagnols, ou les chansons dévotionnelles à sainte Marie Madeleine.

In this article are brought together the hitherto disparate musical sources of the same Italian timbre, “La villanella non è bella / Se non la domenica”. Whether we find it in a fragment of a mass by Dufay, in a barzeletta by Capriola or in a page from a treatise on rhythm by Salinas, the timbre refers to very diverse performance contexts during the 15th and 16th centuries. This fact leads us to question the motivations for these uses, and the coherence that emerges from them. The poetic-musical standards that it illustrates showcase a devalued cultural archetype, that of the villana, whose face appears at the crossroads of European semi-oral literatures, such as Spanish proverbs, or devotional songs to Saint Mary Magdalene.

1Au cours des xve et xvie siècles, trois variantes d’un même timbre italien, que nous nommerons la villanella, apparaissent dans des sources musicales issues de contextes éloignés, une concordance qui n’avait été que partiellement établie jusqu’à présent. Durant un siècle et demi, entre les péninsules italienne et ibérique, trois mélodies apparentées sont placées sous le vers : « La villanella non è bella se non la domenica », littéralement : « La petite vilaine n’est pas belle, excepté le dimanche », avec pour seule lecture alternative du premier hémistiche : « La villana non pare bella » (« La vilaine ne paraît pas belle »). Ce vers met en scène sous forme proverbiale l’archétype social de la villana, habitante de la villa (autrement dit, villageoise ou paysanne), prétendument trop encline à s’embellir le dimanche, jour de la messe et de la noce. Les deux premières occurrences du timbre dans l’ordre chronologique (datées des années 1420 et de 1509) sont connues des musicologues. La troisième, de 1577, n’a pas encore été rapprochée des deux autres. Une cohérence nouvelle émerge-t-elle de ces emplois ? Présenter ensemble ces trois sources, très complémentaires malgré leur éloignement dans le temps et l’espace, permet de saisir les caractéristiques communes qui font de l’air de la villanella un timbre typique des cultures de l’Europe prémoderne. Une approche contextualisée complète ensuite les débats concernant les usages de ce timbre, et permet d’en déduire les normes qu’il énonce et véhicule, normes variables en vertu de l’ambiguïté du genre, féminin ou masculin, de son locuteur. Les croisements avec les littératures semi-orales des proverbes chantés, et avec le corpus des chansons dévotionnelles à sainte Marie Madeleine, inviteront à considérer, derrière l’archétype de la villanella, la réalité sociologique où s’inscrivaient effectivement les femmes de la chrétienté postmédiévale, en particulier lorsqu’elles cumulaient plusieurs critères physiques, sociaux et comportementaux dévalorisés au sein du système normatif dominant.

Des contextes d’apparition tant religieux que séculiers

Guillaume Dufay, Gloria-Credo 2 (c. 1420)

2Le fragment de messe Gloria-Credo 2 (dans la classification de Planchart), a été composé par Guillaume Dufay au cours des années 1420-1425, alors que le jeune compositeur picard travaillait au service de Pandolfo di Malatesta, évêque de Brescia et de Coutances, qui devint archevêque de Patras en 14241.

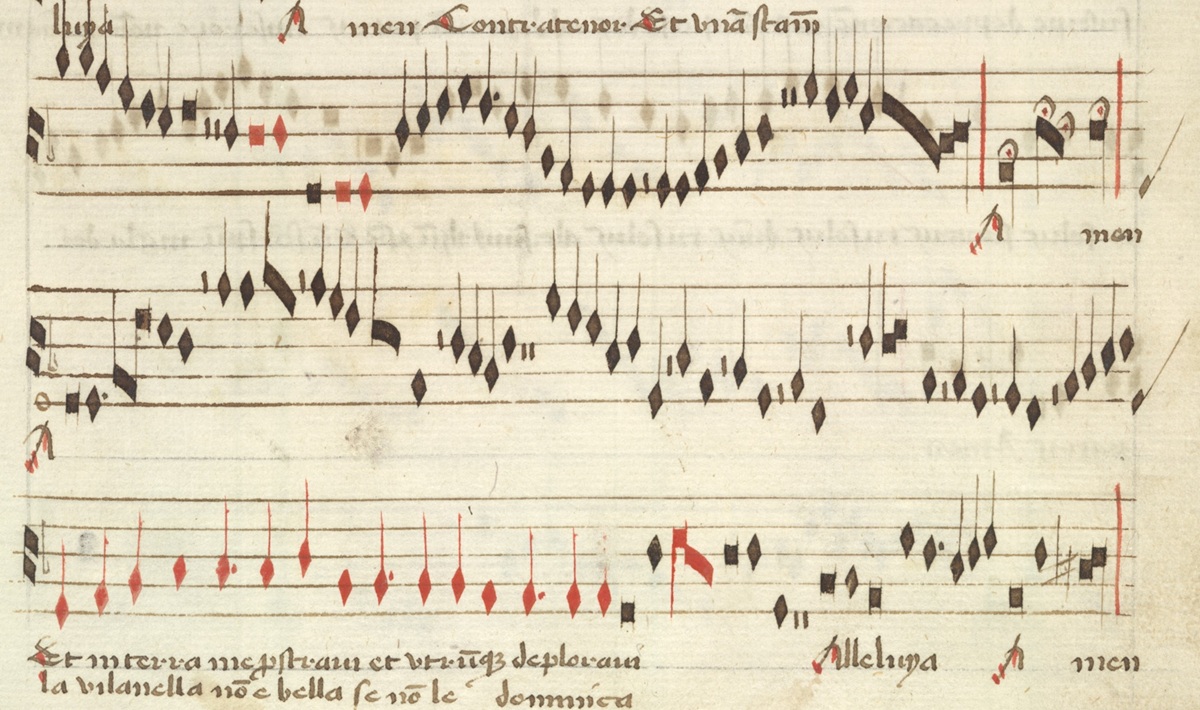

3Les deux pièces se trouvent conservées dans plusieurs manuscrits italiens et français, dont le plus ancien, contemporain de leur composition, est le célèbre recueil Q. 15 de la bibliothèque musicale de Bologne2. Le compositeur a unifié son diptyque au moyen d’un même procédé appliqué aux mélismes de l’« Amen » final des deux sections, un procédé assimilable à l’ancien trope, si l’on retient de sa définition une interpolation à la fois textuelle et musicale dans la liturgie3. En effet, sous les portées des quatre voix, un texte supplémentaire, étranger au propre et de forme versifiée, a été inséré entre les deux uniques syllabes du texte initial (voir tableau 1). Fait remarquable, dans le Gloria comme dans le Credo, le manuscrit de Bologne livre une double version de ce texte, latine sur la ligne supérieure – des versets rythmiques extraits du répertoire des séquences liturgiques –, et vernaculaire sur la ligne inférieure. Bien que les deux lignes de texte suivent un schéma prosodique similaire, le texte vernaculaire n’a rien d’une traduction littérale du texte latin, et se présente même en dissonance sémantique avec lui. D’un registre bien plus comique, il semble nous livrer les bribes de deux chansons, l’une en français pour le Gloria – une « chanson rustique » selon Planchart4, sans autre occurrence connue –, l’autre en italien pour le Credo – la villanella qui nous occupe.

Tableau 1. Texte et traduction des tropes interpolés dans le fragmentum missae Gloria-Credo 2 de Guillaume Dufay, dans la version manuscrite ms. I-Bc Q. 155.

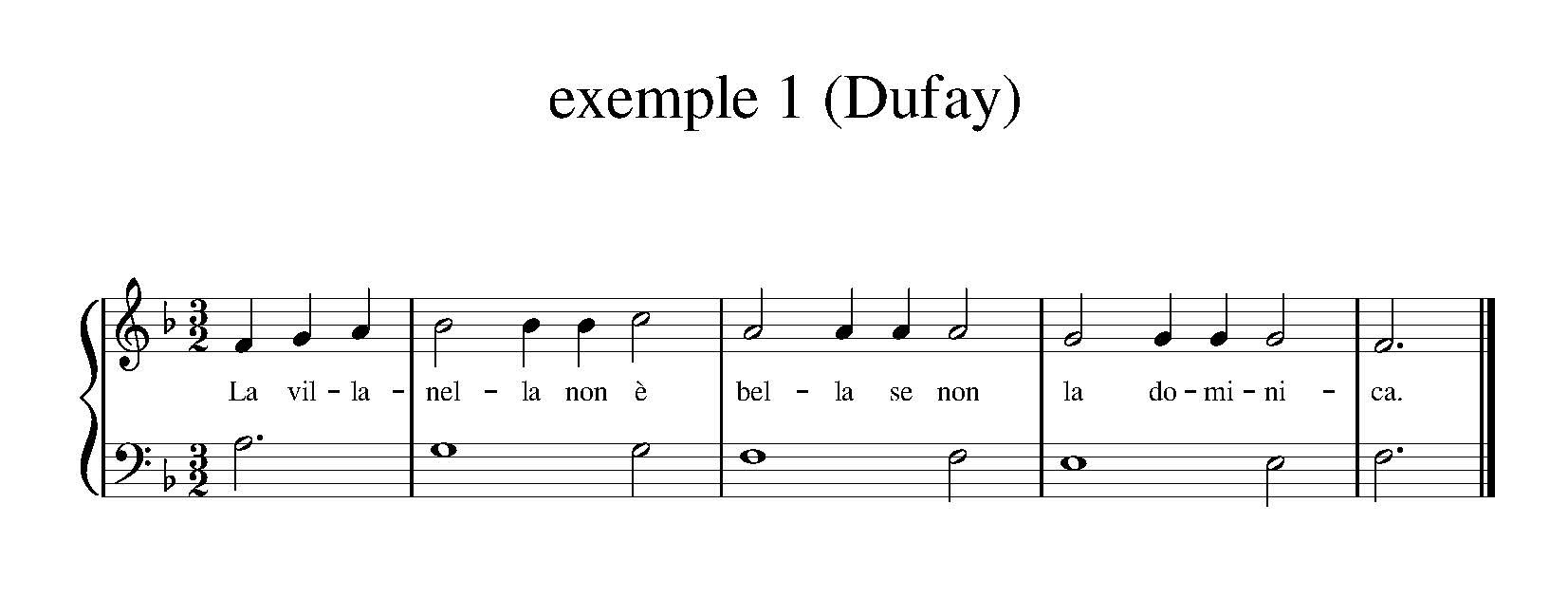

4L’interpolation n’est pas seulement textuelle, elle est également musicale. En effet, dans chaque cas, ces additions ne portent pas sur le matériel motivique initial de l’Amen, mais sur un thème d’allure traditionnelle et chorégraphique inséré dans la trame contrapuntique, et repris à toutes les voix (en canon à l’unisson et à l’octave). Dans le Credo de Bologne, le thème canonique est noté à l’encre rouge, signalant un passage en hemiola (voir illustration 1) : chaque voix interrompt successivement son flot mélismatique avec les intonations syllabiques de la séquence latine sur l’air de la villanella, dont le rythme en division ternaire se superpose aux divisions binaires du flux contrapuntique (voir exemple musical 1). Le contraste ainsi obtenu préfigure certains effets rythmiques recherchés par le compositeur dans ses œuvres liturgiques tardives, en particulier dans les sections finales, illustrations musicales de la danse céleste selon Planchart6.

Exemple musical 1. Reconstitution du thème et de l’accompagnement de la villanella, d’après Guillaume Dufay, Gloria-Credo 2, Credo7.

Illustration 1. Extrait de Guillaume Dufay, Credo, ms. I-Bc Q. 15, fo 38 ro, Contratenor8.

5Cet ensemble de traits remarquables, observés symétriquement dans les deux pièces, trahit une filiation consciente avec certaines traditions liturgiques et festives propres au temps de Pâques. Nous reviendrons sur les débats musicologiques concernant le cas du Credo, sans oublier que l’explication possible des choix d’écriture mentionnés devra prendre en compte la nature du texte latin superposé aux paroles de la villanella. Il consiste en un montage de huit octosyllabes extraits de la séquence pascale Sicut Christus cum tropheo9. Cette séquence, de forme strophique, est elle-même le résultat d’un trope poétique de la séquence Victime paschali laudes, une pièce emblématique de l’octave de Pâques, et rattachée aux traditions théâtrales et chorégraphiques propres à ce temps liturgique10. Ces deux séquences jumelles, glosant un chapitre de l’Évangile de Jean, mettent en scène Marie Madeleine en dialogue avec les anges, au matin de la Résurrection11.

6Dès sa première apparition écrite connue, le timbre de la villanella se présente donc sous un double régime linguistique, latin et vernaculaire, et sous un double aspect, liturgique et séculier. Les deux occurrences plus tardives du timbre confirment cette pluri-textualité et cette transversalité.

La villanella chez Antonio Caprioli, « Chi propitio ha la sua stella » (1509)

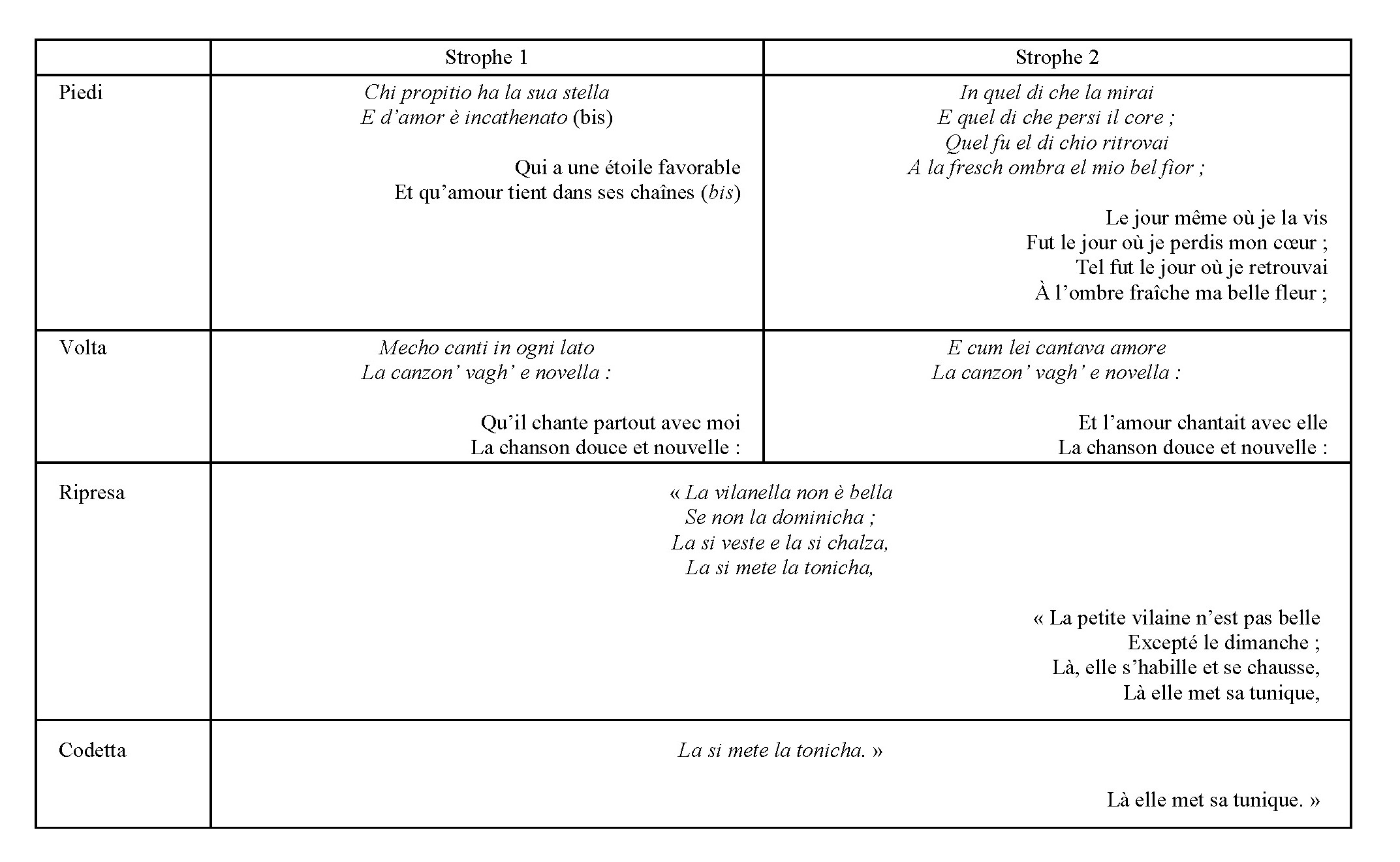

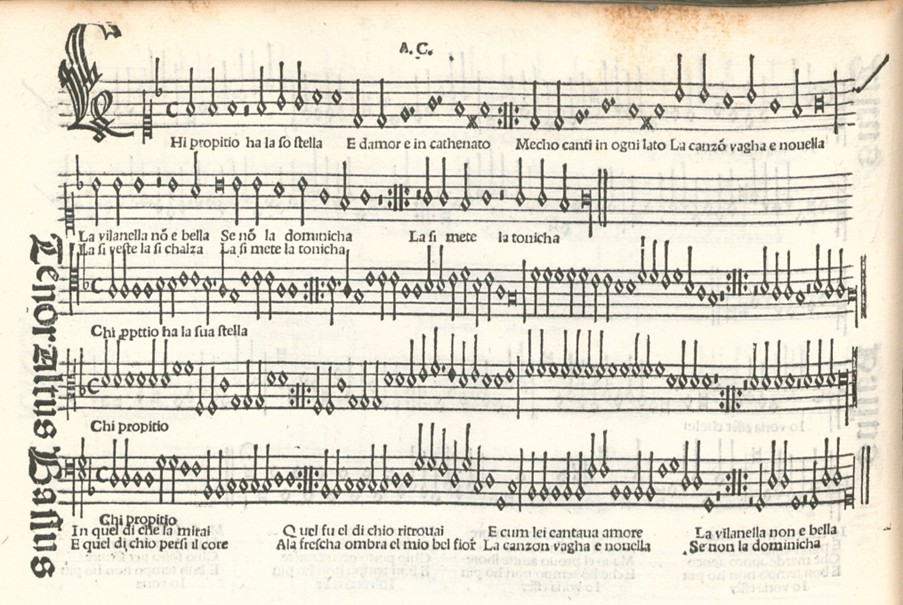

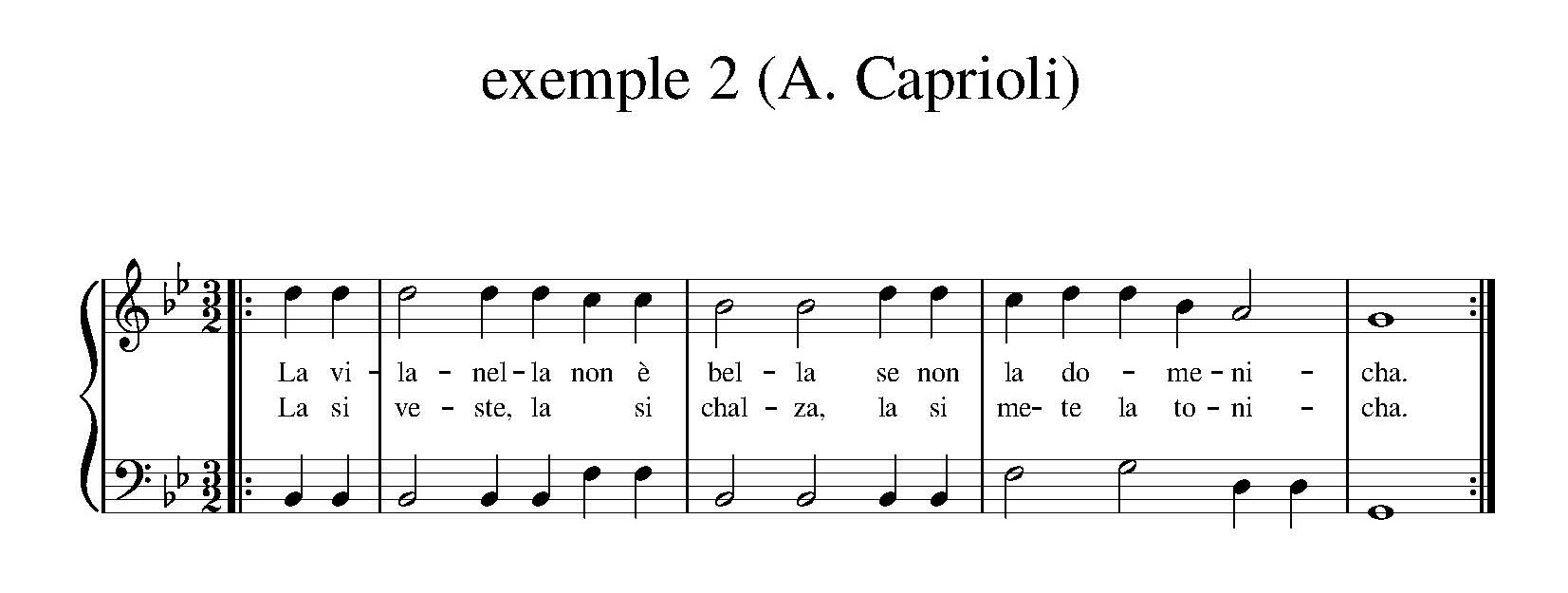

7Antonio Caprioli, seul italien natif des trois auteurs, actif à la cour de Ferrare à la toute fin du xve siècle, et originaire de la région de Brescia en Lombardie, est l’auteur de plusieurs pièces à quatre voix publiées par Petrucci entre 1504 et 1514. L’une d’elles offre une version développée du timbre dont le manuscrit de Bologne ne donnait que l’incipit12 (voir tableau 2 et illustration 2). La musique de Dufay était encore cultivée à la cour ferraraise de Leonello d’Este, où cette tradition polyphonique cohabitait avec la pratique des canterini, poètes-musiciens improvisateurs, qui réemployaient de nombreux airs à la mode13. La pièce Chi propitio en question emprunte la forme barzelletta telle que la décrit Prizer14, en y ajoutant la codetta destinée à développer la dernière occurrence du refrain15. Surtout, le refrain fait rimer le premier vers cité chez Dufay avec un second, qui énumère les étapes de la métamorphose vestimentaire de la villanella (voir exemple musical 2).

Tableau 2. Texte italien et traduction française de la barzelletta d’Antonio da Brescia Caprioli (sous les initiales A. C.), « Chi propitio ha la so stella » [ici sua stella], Frottole Libro Nono, Venise, Ottaviano Petrucci, 1509 (1508 a. s.), fo 21vo. La traduction est de l’auteur du présent article.

Illustration 2. Antonio da Brescia Caprioli (sous les initiales A. C.), « Chi propitio ha la so stella » [ici sua stella], Frottole Libro Nono, Venise, Ottaviano Petrucci, 1509 (1508 a. s.), fo 21vo. München, Bayerische Staatsbibliothek, Rar. 878-1/916.

Exemple musical 2. Tenor et Bassus de la villanella, d’après Antonio da Brescia Caprioli (sous les initiales A. C.), « Chi propitio ha la so stella » [ici sua stella], Frottole Libro Nono, Venise, Ottaviano Petrucci, 1509 (1508 a. s.), fo 21 vo (Répertoire International des Sources Musicales, RISM. B/I. 1509/2).

La villanella de Francisco de Salinas, De musica libri septem (1577)

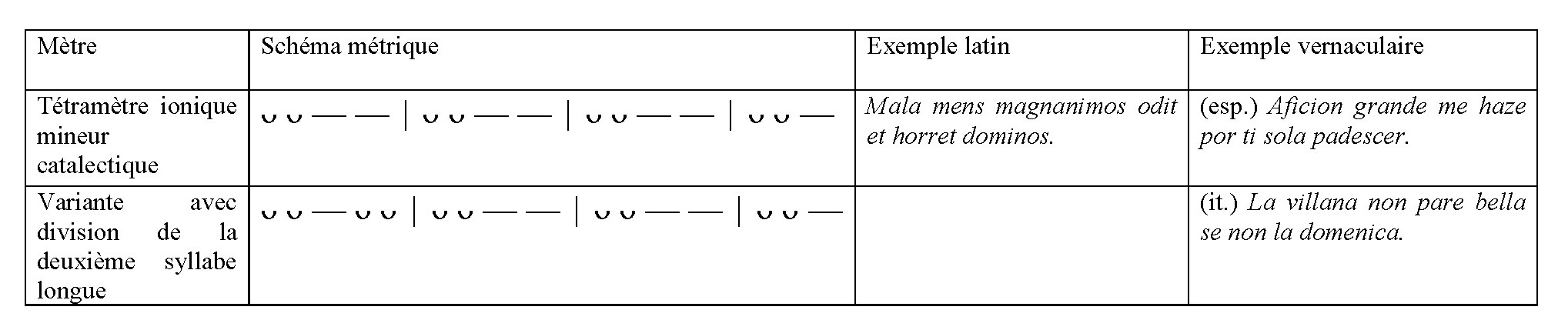

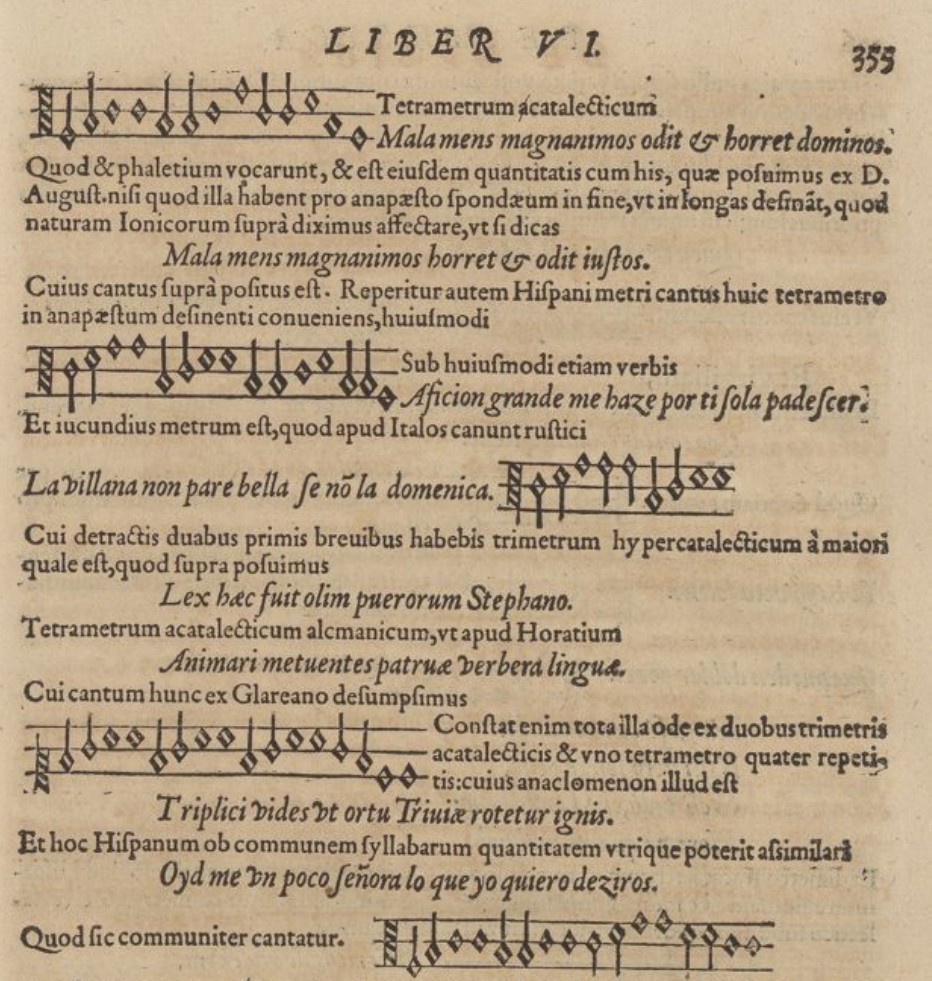

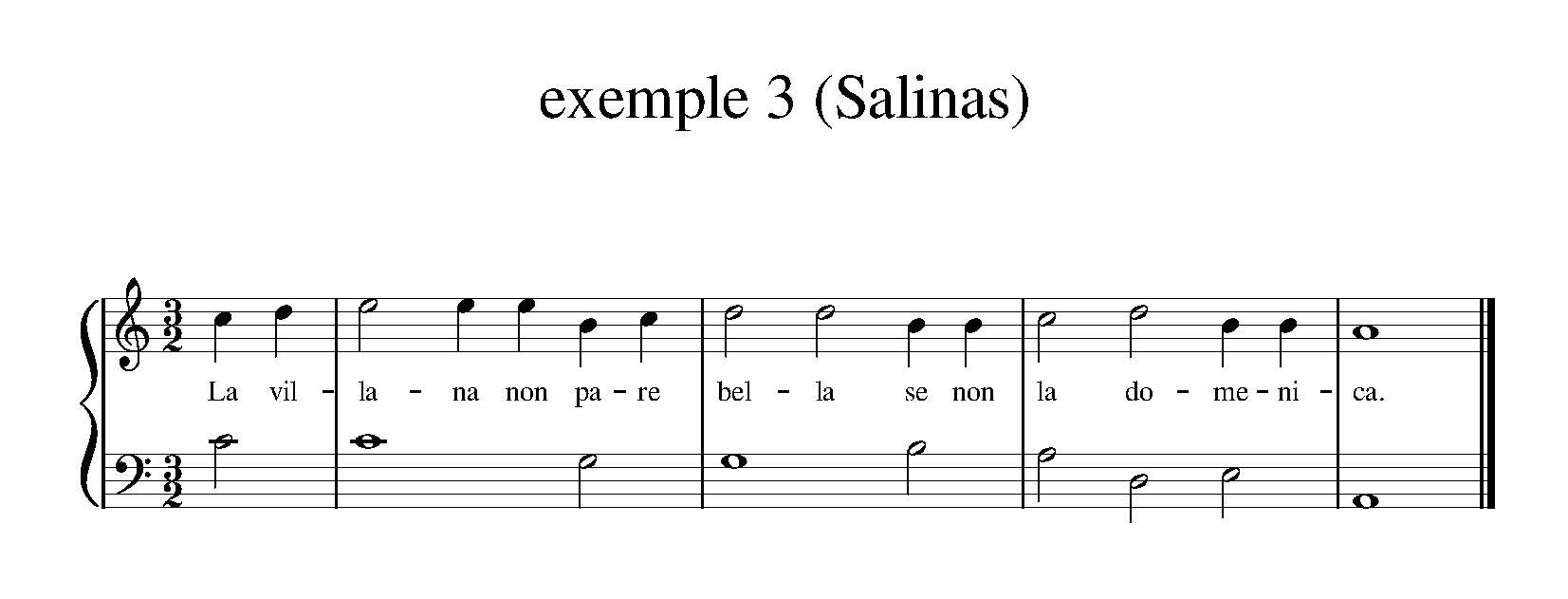

8L’organiste et homme de sciences espagnol Francisco de Salinas, qui séjourna durant vingt ans sur la péninsule italienne, entre 1538 et 1558, fait figurer dans la partie rythmique de son traité latin De Musica libri septem, au chapitre des mètres ioniques mineurs, une troisième variante du timbre, présenté comme un « mètre joyeux que chantent les paysans italiens17 », en substitution d’un vers typique d’une célèbre ode d’Horace, Miserarum est18. Il est proposé comme variante pour le premier hémistiche d’un vers dont Salinas présente deux autres exemples complets, l’un en latin, et l’autre en espagnol (voir tableau 3 et illustration 3). Les corrections textuelles effectuées sur le premier hémistiche (« villana », « pare ») permettent une adéquation entre mètre et accentuation, plus évidente que dans la version de Caprioli (voir exemple musical 3).

Tableau 3. Description de deux espèces de mètres ioniques mineurs, d’après Francisco de Salinas, De Musica libri septem, Salamanque, Matias Gastius, 1577, p. 355.

Illustration 3. Extrait de Francisco de Salinas, De Musica libri septem, Salamanque, Matias Gastius, 1577, p. 355. Harvard University, Houghton Library, Mus. 285.7719.

Exemple musical 3. Thème de la villanella et reconstitution de l’accompagnement, d’après Francisco de Salinas, De Musica libri septem [1577], éd. fac-similé B. García-Bernalt et A. García-Pérez, Salamanque, Universidad de Salamanca, 2013, p. 355.

9Comme l’atteste son emploi par Dufay, l’air de la villanella autorisait, dès le xve siècle au moins, des paroles aussi bien dévotionnelles que d’ordre mondain. James Haar déclare à son sujet qu’il fait partie du « type d’air qui pouvait également être employé dans le répertoire de la lauda20 ». De fait, il supporte chez Dufay une séquence latine qui pouvait appartenir au répertoire processionnel. La barzelletta de Caprioli n’est pas non plus étrangère au procédé : des échanges de timbres se font entre barzelletta profane et lauda spirituelle dans les sources écrites du xve siècle21. Enfin, les trois livres de rythmique publiés par Salinas en 1577 peuvent être lus comme le manuel de la contrafacture « a lo divino » porté par la vague contre-réformiste, présentant de nombreuses concordances avec les répertoires de cantiques étudiés par Margit Frenk et Bruce Wardropper22. À la lumière de ces contextes d’apparition, la pluritextualité et la polyvalence religieux-séculier semblent donc des traits marquants du timbre qui nous occupe.

Identité du timbre et hypothèses de transmission

10Une autre particularité du timbre tient à la double-entente du terme villanella. L’air de la villanella fait l’objet d’une mise en abîme dans les trois sources, tandis que le terme villanella et d’autres forgés sur la racine vil- prennent un sens générique au cours de la même période.

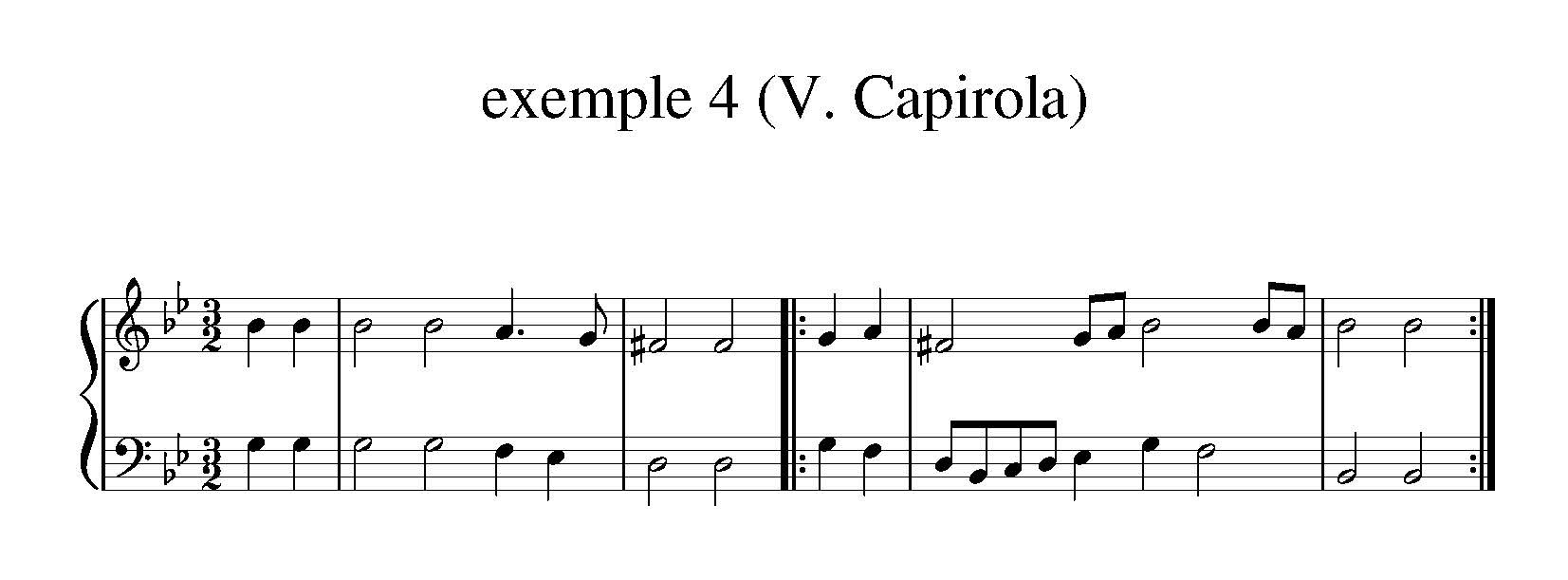

11D’origine bien antérieure aux formes de la canzone villanescha et de la villanella alla napolitana, le timbre est cependant l’un des premiers à employer le substantif villanella dans un sens neutre, par opposition aux associations traditionnellement péjoratives entre la villa et le « vil23 ». L’hypothèse d’un essor, vers 1440, d’une supposée villota arcaica à quatre voix, contemporaine de la diffusion de l’air du temps de Dufay, fut émise par Fausto Torrefranca, puis contestée par les critiques du musicologue24. Cela n’exclut pas une extension métonymique du terme villanella à l’air lui-même et à ses avatars dès le Quattrocento, l’acception générique du timbre semblant largement reconnue dès les premières années du xvie siècle. Le luthiste Vicenzo Capirola, quasi homonyme de l’auteur de la barzelletta et comme lui originaire de la région de Brescia, intitule La Villanella une danse instrumentale qui ne partage avec le timbre que le mètre, en ioniques mineurs et anacréontiques25 (voir exemple musical 4).

Exemple musical 4. Thème initial de la villanella, d’après Vincenzo Capirola, « La Villanella », Compositione di Meser Vincenzo Capirola. Lute-book (circa 1517), éd. O. Gombosi, Neuilly-sur-Seine, Société de musique d’autrefois, 1955, no 1, p. 1. Afin d’uniformiser la notation, nous avons choisi la blanche comme unité de pulsation.

12Quant à la barzelletta d’Antonio Caprioli, elle joue manifestement sur la double entente du terme villanella, qui peut caractériser aussi bien la femme évoquée que la chanson elle-même, « canzon’ vagh’e novella26 ». Le refrain entier de la villanella est repris après les deux premières cole, d’abord entonné au présent et « de tous côtés » par le locuteur masculin et son assistance, puis au passé par le duo formé de la villanella bien-aimée et de l’Amour personnifié. Amplifié par sa triple cadence, le timbre se trouve mis en scène comme un élément à part entière de la narration poétique.

13La version de Caprioli multiplie les jeux auto-référentiels. L’énumération des moments successifs de l’habillement (la veste, les chaussures, la tunique) souligne le progressif changement d’apparence de la paysanne27. Parmi ces accessoires, la tonica (ou tonaca), qui vient clore l’accumulation, y met aussi un point final musical Le retour à la « tonique » mélodique peut rappeler l’étymologie commune (de racine tân-) entre tonique et tunique (tonica et tonaca) : d’une part, corde vibrante qui fonde la gamme (le tonos grec) ; d’autre part, le vêtement qu’on attache à l’aide d’une corde ou d’une ceinture28.

14Les sources des citations musicales de Salinas, musicien et théoricien aveugle, sont avant tout orales. Au cours des années 1540, à Naples (alors sous tutelle espagnole), le jeune humaniste contribue à l’essor des genres de la villanella ou canzona villanescha, dont il donne plusieurs exemples dans son traité de 157729. Il recueille en outre des airs d’autres régions italiennes, y compris de la région lombarde, d’où pourrait provenir le timbre. L’éviction du terme villanella au profit de celui de villana, qui renforce chez Salinas l’adéquation entre accentuation et mètre, n’occulte pas pour autant la double-entente. Le substantif villano reçoit dans les mêmes pages une acception générique : il renvoie à un genre chorégraphique espagnol dont le rythme est commun, selon l’auteur, à certaines mélodies provenant de la région de Bergame, en Lombardie30.

15Pour plusieurs musicologues, l’air de la villanella se présente, à travers ses usages connus, comme un « brin de chanson populaire, ou de chanson de danse31 », ou encore un « vestige de tradition populaire perçant de temps à autre la surface de la musique savante écrite italienne32 ». La régularité formelle du timbre est souvent relevée comme une marque de cette origine « populaire ». La relative instabilité des quelques éléments poétiques évoqués plus haut (en particulier l’adéquation entre accentuation et mètre) met en valeur des caractères musicaux stables, comme l’organisation de la phrase mélodique sur un pentacorde, la symétrie de l’organisation sur la césure poétique et l’adoption d’un rythme ternaire. En outre, l’exemple de Salinas confirme l’association de la mélodie avec une structure harmonique standard de type basse obstinée, tout en donnant une troisième version de cette structure : d’abord posé sur un tétracorde descendant chez Dufay, puis sur une succession pré-tonale I-IV-V-I chez Caprioli, le timbre s’associe chez Salinas à la première section d’un « tenor » combinant ces deux formules, baptisé Romanesca par les Italiens, et que les Espagnols connaissent comme l’air de « Guárdame las Vacas33 » (voir exemples musicaux 1, 2 et 3).

16Ces particularités formelles rendent le timbre immédiatement perceptible et reconnaissable, même à l’intérieur d’un tissu polyphonique serré, comme c’est le cas chez Dufay. Peter Gülke insiste sur les caractères structurels, opposés à ceux de l’écriture contrapuntique, que la mélodie de la villanella partage avec plusieurs cantus firmi rencontrés dans l’œuvre de Dufay : fragmentation en petites sections où prédomine une progression par « petits pas », utilisation fréquente de notes répétées, importance donnée à l’itération de degrés mélodiques plutôt qu’à l’expression d’un flux – autant de traits que le musicologue associe au style des « chansons populaires34 ».

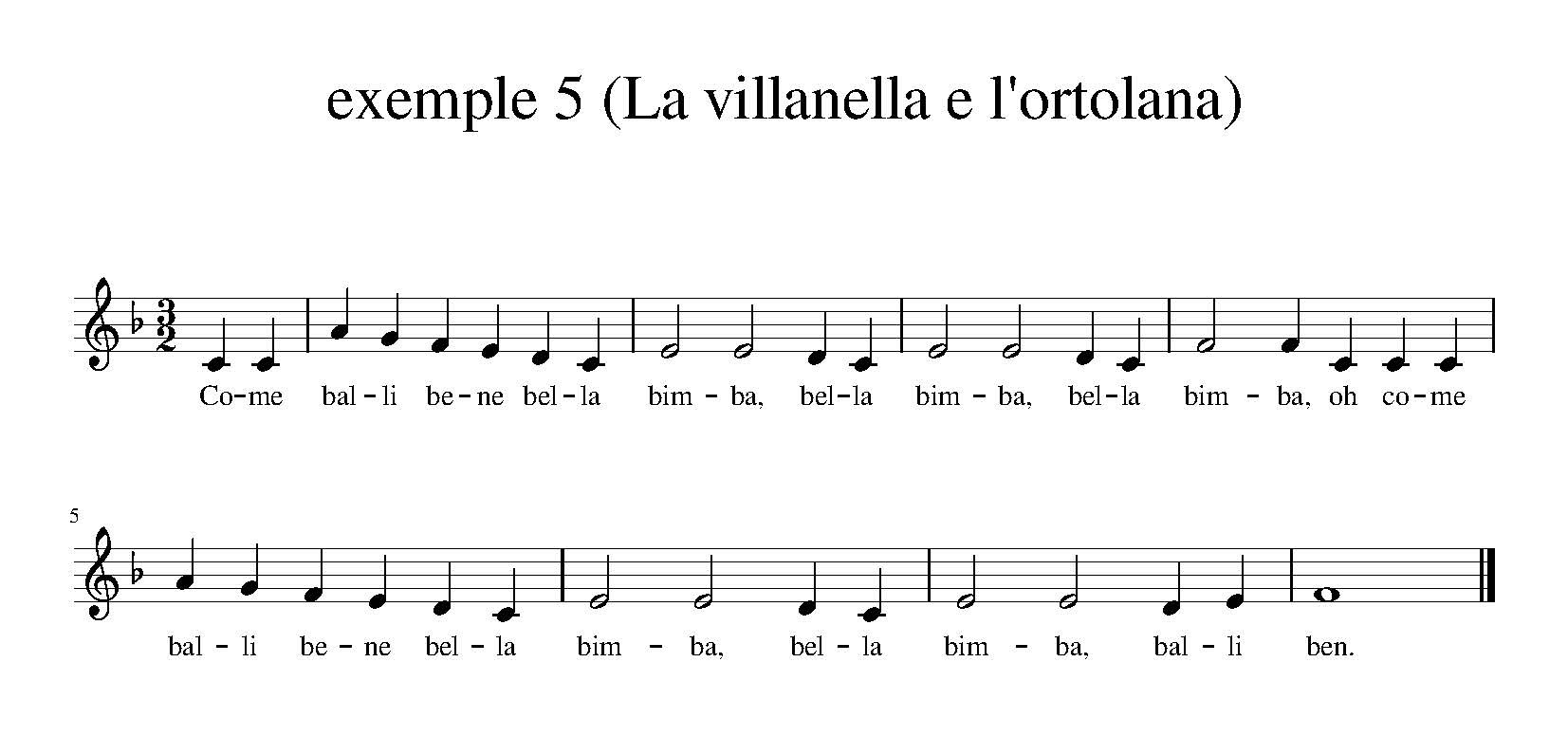

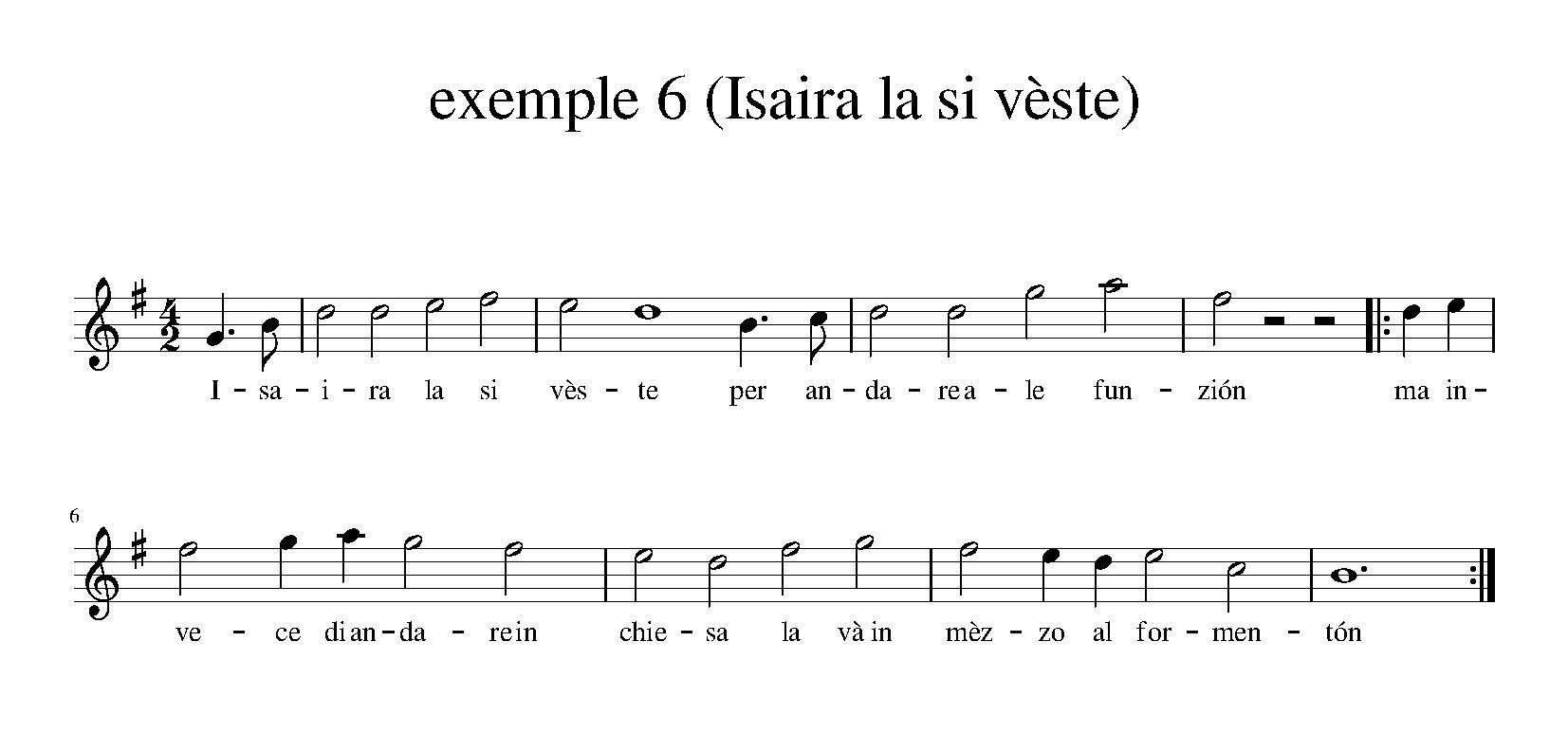

17Il peut être tentant, dès lors, d’inscrire le timbre dans une perspective diachronique. Dans les versions de Dufay et de Salinas, un incipit de trois ou quatre notes conjointes ascendantes supporte les syllabes brèves initiales, motif que le musicologue David Wulstan associe aux styles instrumentaux de la zampoña espagnole ou de l’aulos phrygien et que l’on retrouve également dans un air de vendeuses de châtaignes romaines cité par Salinas35. La version de Caprioli remplace ce motif initial par des notes répétées, mais opère apparemment une traduction musico-poétique qui lui est propre. Le « motif de cornemuse36 » signalé par Wulstan, associé aux mètres ioniques mineurs, a joué dès l’Antiquité, selon ce critique, le rôle d’emblème de l’instrumentalité et de la danse. Depuis les Bacchantes d’Euripide et la poésie de Catulle, jusqu’aux romances, canaries et bergamasques des xve-xvie siècles, en passant par les Cantigas de Sancta Maria et autres chants de pèlerinage, Wulstan situe l’air de la villanella tel que le cite Salinas à l’intérieur d’une tradition orale méditerranéenne très large, incluant encore le muwashshah arabo-andalou. À l’appui de cette approche diachronique, on trouve encore dans les archives sonores du Trentin des chansons qui semblent perpétuer les grands éléments structurels du timbre : un chant intitulé la villanella, entonné par les deux sexes, y salue en mètre ionique mineur la danse séductrice d’une « bella bimba37 » (voir exemple musical 5) ; tandis que, dans une mesure binaire, le thème de la Seduzione nel granturco mêle la question des habitudes vestimentaires à celle de la morale religieuse et sexuelle (« Isaira [ou La Zaira] la si vèste / […] invece di andare in chiesa38 », voir exemple musical 6).

Exemple musical 5. « La villanella », chanson du Trentin, d’après la transcription de l’Archivio Provinciale della Tradizione Orale, Museo Etnografico Trentino San Michele all’Adige, Fonds Renato Morelli, doc. 239.

Exemple musical 6. « Seduzione nel granturco » (« Isaira la si vèste »), chanson du Trentin, d’après la transcription de l’Archivio Provinciale della Tradizione Orale, Museo Etnografico Trentino San Michele all’Adige, Fonds Renato Morelli, doc. 560.

Composer sur l’air de la villanella : un débat musicologique

18Le choix de l’air italien pour la composition de Dufay a fait l’objet de discussions parmi les spécialistes. Les usages du timbre nous parviennent à travers des sources réservées à une élite, dont elles reflètent les normes. Selon Prizer, la distance déjà acquise par la version de Caprioli en fait une évocation artistique du timbre moins soucieuse d’exactitude que d’« imitation du populaire40 ». Cette distance était-elle déjà présente chez Dufay ? Les amateurs de son temps percevaient-ils à l’oreille l’identité entre la séquence Sicut Christus cum trophaeo et l’air de la villanella ? La plupart des commentateurs dénient un rapport intentionnel des paroles du timbre avec la fonction liturgique du Credo, puisque, selon Panchart, l’air « comment[e] simplement que les filles de la campagne ont meilleure apparence les dimanches41 ». Carlo Bosi concède qu’un tel réemploi pouvait obéir à des considérations qui ne soient pas purement liturgiques, comme par exemple « de simples motivations structurelles, voire (pourquoi pas ?) le simple jeu facétieux42 ». Toutefois, la distribution de l’air de la villanella à toutes les voix du Credo 2 fait partie selon lui des

rares cas de cantus firmus profane ou même de brève citation à l’intérieur d’une partie ou d’une section de messe pour lesquels une allégorie chrétienne, sinon une simple interprétation analogique, risque de paraître un peu forcée, voire de rester un vœux pieux43.

19Plus problématique apparaît aux yeux des musicologues l’intention du copiste du manuscrit de Bologne qui reporte les paroles italiennes du timbre sous celles de la séquence latine Sicut Christus cum trophaeo. Pour Erika Honish, il les aurait transcrites non pas pour qu’elles soient chantées, mais « plutôt pour son propre amusement et celui de ses confrères », comme un « simple marqueur de la mélodie d’origine44 ». Andrew Kirkman inclut quant à lui le couple Gloria-Credo 2 parmi les messes où le texte de la mélodie profane, malgré son caractère externe, est matériellement présent : « Étant donné que le texte original d’une mélodie citée est déjà impliqué dans le seul usage de cette mélodie45 », l’annotation du copiste oblige à questionner « à la fois le contenu sémantique et symbolique des textes eux-mêmes, et l’éventail de raisons possibles à leur citation46 ».

20Le contexte auquel les études menées par Margaret Bent rattachent la rédaction du manuscrit de Bologne peut nous aider à comprendre les motivations de son copiste47. Il fut établi en étroite connexion avec le compositeur, dans les cercles humanistes padouans et vénitiens entourant Pietro Emiliani, évêque de Vicence, fervent promoteur du contrepoint dans la chapelle de sa cathédrale48, mais aussi membre d’une société adepte des Facéties publiées par le Pogge. Cet horizon pouvait faciliter la réception du procédé compositionnel de Dufay. Selon Reinhard Strohm, le double emprunt effectué dans le Gloria-Credo 2 de Dufay, comme l’usage des cantus firmi considérés comme « populaires », appartiennent à une tradition médiévale de cérémonies paraliturgiques et parodiques, comme la Fête de l’Âne ou le théâtre scolaire :

Ces insertions opérées dans un contexte polyphonique n’étaient sans doute pas destinées à un public spécifique qui leur aurait attribué une telle « popularité », mais plutôt à flatter l’initié goliardien du clergé musical49.

21Quoique le terme de « goliard » ne puisse guère s’appliquer aux humanistes du xve siècle, l’hypothèse formulée par Strohm conduirait à « reconsidérer le rôle cérémoniel et à visée performative du cantus firmus, surtout d’origine profane, dans la polyphonie50 ». Dans l’Amen du Credo, nous voyons que le processus de transformation évoqué par les paroles du timbre (la transformation de la villana en bella, qui suit l’alternance du quotidien et de la fête) mime de façon presque comique le procédé même de contrafacture auquel le timbre est soumis. Quelles sont les explications possibles d’un tel procédé ?

Avatars de la villanella dans les littératures semi-orales : un double régime locutoire

22L’enquête peut se poursuivre à travers l’examen des traditions semi-orales mettant en scène la figure de la villanella, et accompagnant la transmission du timbre au cours de la période considérée. Au croisement des proverbes chantés romans et des chansons dévotionnelles à sainte Marie Madeleine, l’archétype de la villana, forgé par les locuteurs des premiers, se heurte aux conditions d’existence réelles de celles qu’il désigne, locutrices des secondes.

23Bien que le narrateur de la barzelletta de 1509 fasse chanter la villanella par le personnage féminin du même nom, sa perspective demeure celle du mari berné. Le rapprochement de la barzelletta de Caprioli et de la citation de Salinas avec la tradition espagnole des proverbes chantés, ces refranes recueillis et glosés d’abord par le maître de Salinas, Hernán Núñez (1555), puis par Juan de Mal Lara (1568) et Gonzalo Correas (1627), en éclaire le message du point de vue masculin. Margit Frenk indique toutes ces sources51. Un adage en particulier fut commenté par ces trois auteurs, qui le disent exemplaire de la coutume de musicaliser les proverbes, ce qui implique une régularité métrique52. Ce refrán cantado ou rimado, dans la terminologie de Frenk, contient selon Mal Lara un « conseil pour un mariage de peu d’argent53 », bien inutile, précise-t-il, dans une meilleure éventualité. Il conseille au futur mari de se choisir une épouse les jours de la semaine où elle est au naturel, pour se prémunir de tout désenchantement :

Quien quisiere muger hermosa

El sábado la escoja,

Que no el domingo en la boda.

24Encore en usage en Asturies au xxe siècle, ce paradoxe prévient : « il n’est pas de femme qui soit belle le jour de la noce54 », car ce jour-là, soignée, maquillée, lavée, elle s’écarte de la belle simplicité d’aspect qu’elle montre les autres jours de la semaine55. Frenk rapporte que ce refrán trouve son équivalent en langue italienne, en citant, à la faveur de la source salinienne de 1577, le timbre de la villanella56. Le rapprochement avec la publication vénitienne de 1509 le confirme : le même lieu commun se trouvait déjà développé dans la langue natale d’Antonio Caprioli ; la trame narrative de la barzelletta illustre une morale androcentrée du mariage déjà inscrite dans le proverbe initial. Se trouvent alors mises en question les raisons qui incitent la villanella à chanter l’air et les paroles de la villanella, comme cela a lieu dans la seconde volta de la barzelletta.

25Le second vers du refrain de la barzelletta, tout comme les commentaires aux refranes cantados cités, insistent sur les techniques d’embellissement de la villanella, une donnée absente des versions de Dufay et de Salinas. Or ce lieu commun apparaît également dans un second corpus semi-oral, où sont privilégiées les locutrices féminines, médiatisant à leur égard une autre morale du mariage. Il s’agit des traditions européennes du chant dévotionnel à sainte Marie Madeleine, figure hybride et plastique qui assimile trois personnages féminins des évangiles57.

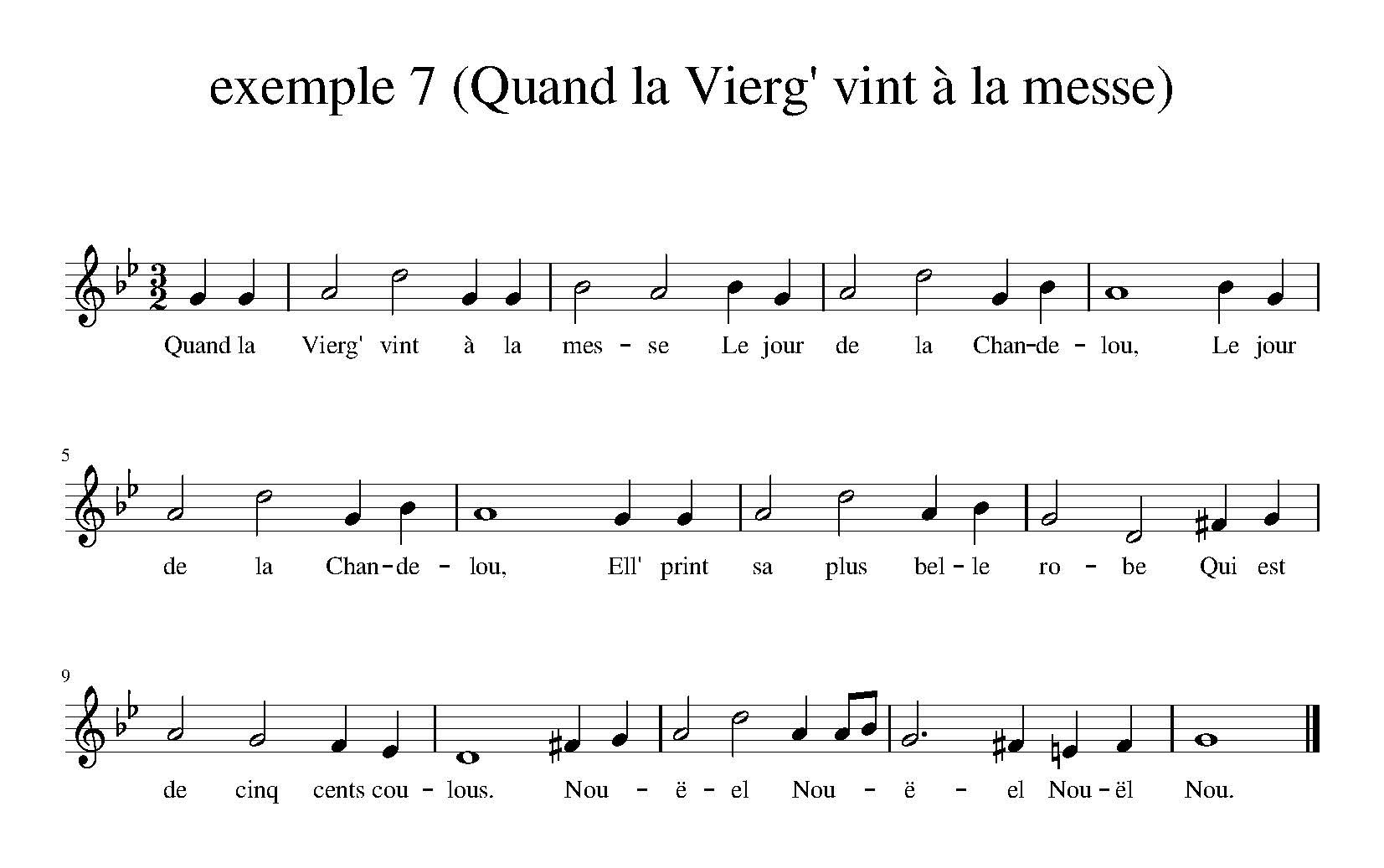

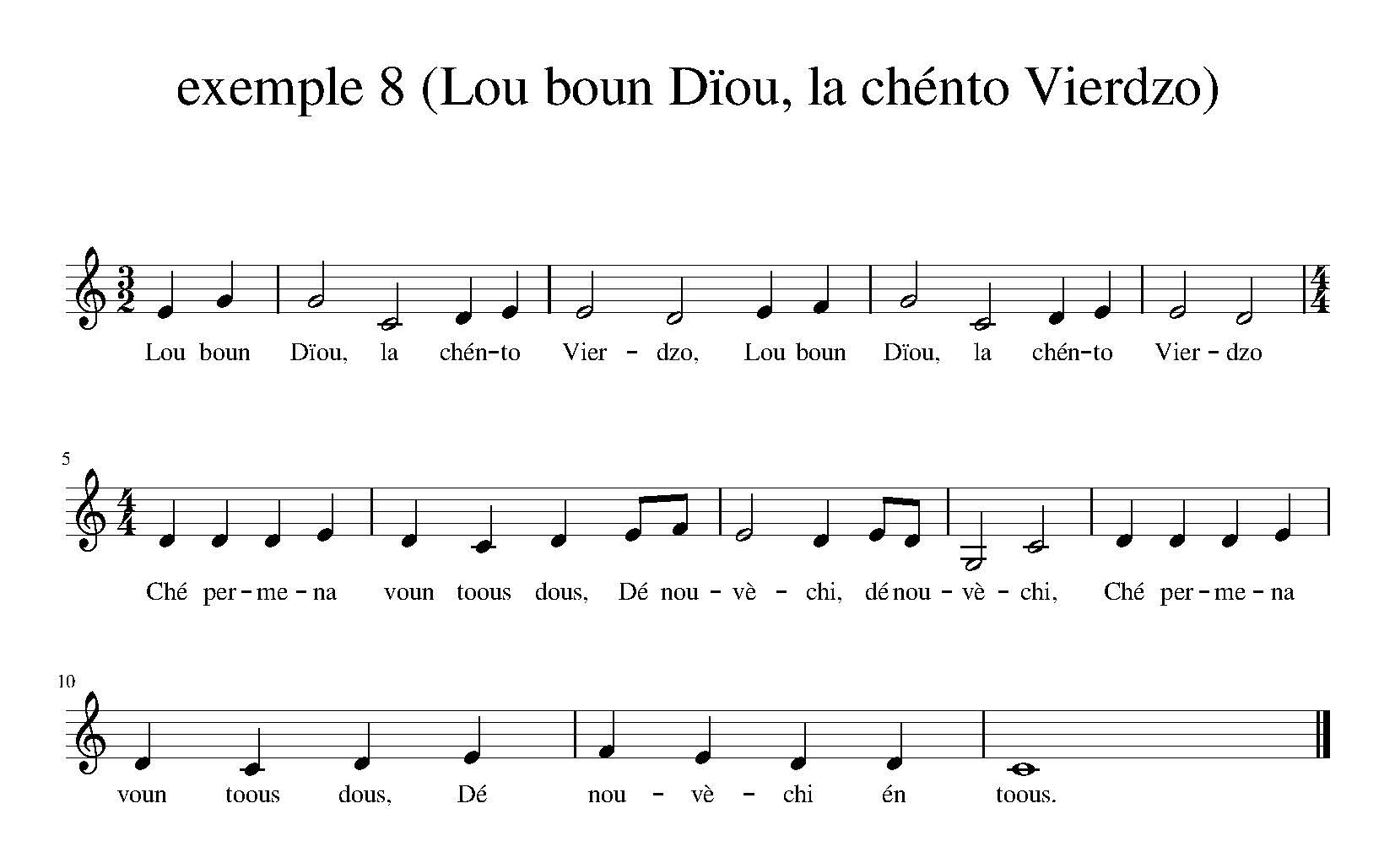

26Plusieurs des timbres français réunis par Eugène Rolland sur le thème de Marie Madeleine, parmi de multiples autres versions en langues vernaculaires58, présentent de fortes concordances avec les traditions semi-orales qui circulaient en Europe méridionale dès le début du xve siècle. Les récits connus en Italie sous le titre de Miraculosa leggenda ou de Miraculosa conversione59, et nommés leyendas ou actes en territoire ibérique60, véhiculaient des hagiographies de la sainte sous forme de texte en prose destinés à être lus dans les assemblées féminines. On trouvait également en Espagne des répertoires apparentés souvent composés en coplas (distiques), imprimés et diffusés sur pliegos sueltos (feuillets volants)61. L’ensemble de ces médias diffusaient une tradition para-testamentaire issue des ludi paschales (jeux de la Passion) et des mistères des xiiie et xive siècles, mêlant épisodes apocryphes – comme celui où Marthe joue l’entremetteuse entre Madeleine et le Christ – et épisodes issus des Évangiles, sur le modèle des antiques séquences dialoguées de l’octave de Pâques, comme le Dic Maria, quid fecisti employé par Dufay. Deux des timbres relevés par Rolland62 empruntent également un mètre ionique mineur commun au corpus ici étudié (voir exemples musicaux 7 et 8).

Exemple musical 7. « Quand la Vierg’ vint à la messe », chanson « recueillie par un Guérandais de 180963 ».

Exemple musical 8. « Lou Boun Dïou, la chénto Vierdzo », chanson recueillie à Puymèges (Brive, Corrèze) en 188764.

27Parmi les épisodes apocryphes, les représentations de la « mondanité de Madeleine » acquièrent une grande importance didactique, et constituent un point de rencontre privilégié entre quotidienneté et sacré. Une trame narrative stable se dégage, celle d’une scène de marché un jour de messe : encouragée à s’apprêter par sa sœur Marthe pour se rendre à l’église dans l’espoir d’y faire une nouvelle rencontre amoureuse, Madeleine se couvre d’un luxe de parures, brutalement abandonnées après sa conversion au prédicateur, qui n’est autre que Jésus. Le rôle clé de l’habillement est exprimé à travers de multiples figures : certaines versions font varier le nombre de tours donnés à sa ceinture (jusqu’à « dix mille ») ou de couleurs à sa robe (jusqu’à « cinq cents65 »), d’autres évoquent des accessoires innombrables, symbolisant les « vanités » du monde66. Inversement, l’abandon de ses parures par Madeleine prend une dimension sacramentaire. Un baptême parodique s’effectue à travers le dernier travestissement de Madeleine : elle quitte ses ornements pour revêtir la robe nuptiale des catéchumènes, qui n’est souvent qu’une « tunique de laine ». Sa nouvelle simplicité vestimentaire devient alors l’image de la « vertu de pénitence67 ».

28À la fin du Moyen Âge, le thème de la mondanité de Madeleine va de pair avec une expression musicale particulière qui est l’apanage de la sainte, comme le confirment les didascalies des « passions » du xve siècle. Dans la Passion de Jean Michel, l’acteur masculin qui l’incarne est invité à choisir « à plaisance » une pièce connue parmi les « choses faictes68 », autrement dit les chansons d’écriture polyphonique. Dans la Passion d’Arras, composée vers 1430, la performance commence par une apologie de la séduction vestimentaire sur l’air d’une « chançon amoureuse » (en quatrains à rimes croisées69), suivie d’une « chançon à volenté » par l’intermédiaire de laquelle l’acteur engage le public à « venir chanter avec [elle70] ». C’est en constatant avec dépit l’échec de cette tentative de séduction musicale qu’elle emprunte alors le ton nouveau du repentir. Dans les répertoires dévotionnels cités, les airs à la mode qui font danser la pécheresse et ses convives s’opposent structurellement au son des cloches de l’église sonnant la messe, et à celui de la prédication du Christ71.

29Faire sonner l’air de la villanella sur un dialogue magdalénien à la fin du Credo n’est donc peut-être pas qu’un jeu compositionnel gratuit ; la rencontre de la villana et de la sainte peut être facétieuse, sans être fortuite. La protagoniste du dialogue sacré Dic, Maria, quid fecisti est un « miroir de la conversion72 », une « figure de la réversibilité73 », « définissant une interface entre le mondain et le spirituel74 », et dont l’évocation a recours à l’« exploitation d’images contrastées et de paradoxes75 ». Lui faire chanter ces vers sacrés, dans la tradition théâtrale paraliturgique, sur l’air de la villanella, engendre des rapports métaphoriques à la fois avec le texte de la séquence magdalénienne Sicut Christus, et avec les articles du Credo. En contrepoint du dialogue pascal, l’air de la villanella vient rappeler le temps du péché, antérieur à la grâce. En écho aux articles du Credo, l’effacement des paroles initiales au profit des nouvelles imitent l’action de la grâce, la rémission des péchés. Finalement, la contrafacture de la villanella (désignant ici par métonymie l’air lui-même) reproduit la trajectoire de conversion par antonomase, celle de la protagoniste du Dic, Maria, quid fecisti.

La villana entre archétypes et réalités

30Les thèmes partagés par le répertoire dévotionnel magdalénien et le timbre-proverbe de la villanella enrichissent la compréhension de son substrat social, dominé par les présupposés de genre et de classe que véhicule la chanson sous ses deux régimes narratifs. D’après l’historien de l’âge moderne européen Peter Burke, la caractérisation des femmes comme « vilaines » constitue un stéréotype masculin largement répandu, particulièrement dans la culture populaire76. Toute femme qui échappe à l’objectivation et tente de se constituer comme sujet volontaire et actif est d’ailleurs susceptible d’être assimilée à une villana. Burke souligne le caractère « intensément actif » prêté à la villana, notamment son activité séductrice, alors que passivité, patience et endurance sont des qualités sanctifiées par le martyrologe féminin77. Une femme, paysanne, sexuellement entreprenante, peu soignée d’aspect (sauf les dimanches) cumulait ainsi un nombre maximal de discriminations. Il faut y rajouter la peau sombre, cette morenidad paysanne souvent évoquée dans les répertoires traditionnels cités par Salinas en 1577, et qui fait l’objet d’éloges paradoxaux dans les cancioneros étudiés par David Gitlitz78.

31Si les locutrices des airs de Salinas revendiquent leur villanía sociale ou leur morenidad physique, cela ne peut se faire que sous le signe du rachat79. Cet aspect de la condition féminine dans la chrétienté postmédiévale a des répercussions directes sur les expressions dévotionnelles magdaléniennes, qui prennent dès lors une fonction normative en termes de mœurs. Les demandes d’intercession à Marie Madeleine, dont la « virginité spirituelle » est reconnue par l’Église romaine depuis le xie siècle, ont pour objet les remises de temps de Purgatoire qui concernent toutes les femmes ayant ou ayant eu une vie sexuelle active, qu’elles soient mariées, veuves, ou encore prostituées réformées, se plaçant sous sa protection dans des couvents de pénitentes80.

32Les répertoires dévotionnels allégorisent dans l’itinéraire de la sainte les contraintes comportementales qui fondent pour les femmes une existence socialement acceptable. Présentée comme une fille à marier, Madeleine est appelée à corriger sa « vilenie » première, c’est le prix à payer pour son entrée en paradis81. Pour cela, le stratagème de l’entremetteuse Marthe est particulièrement habile : elle valorise les parures de Madeleine (autrement dit, sa mondanité même) pour favoriser sa rencontre avec le Christ, dans un geste similaire au procédé de contrafacture spirituelle employé82. Elle coopère ainsi au retournement providentiel. Dans la Conversion de Marie Madeleine chantée sur l’air du « Guerz de la Cananéenne », la profession de foi de l’ancienne pécheresse abandonnant ses habits de prix sert à véhiculer les nouveaux préceptes d’économie vestimentaire83. Selon Juan de Mal Lara et la tradition parémiologique espagnole, une simplicité équivalente est attendue de la future épouse, dont la « beauté véritable » (« hermosura verdadera ») ne saurait apparaître que surprise dans ses travaux domestiques84. À l’image de la Sulamithe du Cantique des Cantiques, à laquelle est parfois identifiée Marie Madeleine, la villana est incitée à laisser briller cette beauté intérieure sous son apparente morenidad85.

33Finalement, le régime locutoire inversé que présente la version féminine de la villanella n’implique nullement une subversion de son message, puisque se conserve le cadre normatif dans lequel les deux versions de l’adage sont formulées : il s’agit d’un cadre qui d’un côté préserve l’intérêt sexuel de l’homme, mais qui en revanche offre plus difficilement les conditions du salut à la femme qui cède à ses désirs. Une chanson du Trentin évoquée plus haut, « Isaira la si vèste », adresse elle aussi ses avertissements à celle qui, trop bien vêtue et sans respect pour les préceptes de l’Église, a fini « malade » (faut-il comprendre : enceinte ?) et sans soutien marital : « Te dovévi pensarghe prima », « il fallait y penser plus tôt86 ». La désillusion dont prévient la formule proverbiale n’est plus celle de l’époux face aux fausses parures féminines, comme dans les traditions parémiologiques reprises par Caprioli et Salinas, mais celle de l’épouse face à son propre pouvoir de séduction, un dévoilement qui s’identifie au desengaño de Madeleine dans les hagiographies espagnoles87.

34Les contextes d’apparition du timbre de la villanella à la Renaissance ont fait surgir des significations intentionnelles prêtées à son usage, tout en indiquant les parentés entre les répertoires liturgiques et certaines traditions théâtrales plus anciennes. Simultanément, à travers ces usages, les répertoires évoqués trahissent involontairement certaines de leurs conditions de production à l’intérieur d’un système normatif déterminé. Du fait de leur inscription dans un contexte de performance marqué, entre autres, par les discriminations de genre et de classe, les formes de la composition musicale, telles que les transmettent et les promeuvent les copistes et les éditeurs des xve et xvie siècles, illustrent le regard de la société sur ses membres les plus marginalisés, en l’occurrence les femmes de basse condition. Le timbre de la villanella met ainsi en scène un archétype féminin dévalorisé dans des sociétés androcentrées, tout en lui donnant voix. En retour, le procédé « sur l’air de », en faisant surgir le réel dans la trame polyphonique, comme chez Dufay, apparaît comme une médiation entre cultures, bien qu’il contribue à perpétuer un système de domination identique.

1 Alejandro Enrique Planchart, Guillaume Du Fay. The Life and Works, Cambridge / New York, Cambridge University Press, 2018, vol. 1, p. 64-65 et vol. 2, p. 339.

2 Ms. I-Bc Q. 15, fos 35 vo-37 ro (Gloria) et fos 37 vo-40 ro (Credo), en ligne ; édité dans Guillaume Dufay, Guillelmi Dufay : Opera Omnia t. IV. Fragmenta Missarum, éd. H. Besseler, Rome, American Institute of Musicology, 1962 (1949), p. 20-30 et introduction p. iii-iv.

3 Cette définition est généralement acceptée comme celle de la troisième catégorie de tropes. Voir Richard H. Hoppin, La Musique au Moyen Âge (1978), Liège, Mardaga, 1991, 2 vol., vol. 1, p. 182-184 ; The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2e éd.), éd. S. Sadie et J. Tyrrell, Londres, Macmillan, 2001, 29 vol., vol. 25, p. 777.

4 Alejandro Enrique Planchart, op. cit., vol. 2, p. 477. Seul ce fragment de chanson française a été retranscrit à un stade ultérieur de rédaction du manuscrit. Sur cette chronologie et sa discussion, voir Margaret Bent, dans Bologna Q15. The Making and Remaking of a Musical Manuscript, éd. M. Bent, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2008, vol. 1, p. 171; et Erika Honisch, « The Transmission of the Polyphonic Amen in the Early Fifteenth Century », Plainsong and Medieval Music, vol. 21, no 1, 2012, p. 65.

5 Les traductions sont de l’auteur du présent article.

6 À propos de la section en ternaire de l’Agnus Dei II de la Missa Ave Regina caelorum, voir Alejandro Enrique Planchart, « Notes on Guillaume Du Fay’s Last Works », The Journal of Musicology, vol. 13, no 1, 1995, p. 55-72, ici p. 69-70.

7 Dans Guillelmi Dufay: Opera Omnia t. IV. Fragmenta Missarum, éd. H. Besseler, Rome, American Institute of Musicology, 1962 (1949), p. 30. Dans cet exemple comme dans les suivants, afin d’uniformiser la notation, nous avons choisi la blanche comme unité de pulsation.

9 Analecta Hymnica Medii Aevi, vol. 54. Thesauri Hymnologici Prosarium. Die Sequenzen des Thesaurus Hymnologicus H. A. Daniels und anderer Sequenzenausgaben. Des 2. Teiles erster Band, éd. Cl. Blume et H. M. Bannister, Leipzig, O. R. Reisland, 1915, p. 366 (strophes 3 et 4, versets 11 et 13).

10 Ibid., p. 367.

11 Évangile de Jean, xx, 11-18.

12 Antonio da Brescia Caprioli (sous les initiales A. C.), « Chi propitio ha la so stella » [ici sua stella], Frottole Libro Nono, Venise, Ottaviano Petrucci, 1509 (1508 a. s.), fo 21vo (Répertoire International des Sources Musicales, RISM. B/I. 1509/2).

13 Lewis Lockwood, « Pietrobono and the Instrumental Tradition at Ferrara in the Fifteenth Century », Rivista Italiana di Musicologia, vol. 10, 1975, p. 115-133, 120 et 130-132.

14 William F. Prizer, Courtly pastimes. The Frottole of Marchetto Cara, Ann Arbor (Michigan), UMI Research Press, 1980, p. 116-124.

15 William F. Prizer, « The Frottola and the Unwritten Tradition », Studi Musicali, vol. 15, no 1, 1986, p. 3-37, ici p. 21 (repris dans Secular Renaissance Music. Forms and Functions, éd. S. Gallagher, Londres, Routledge, 2017, p. 181-215, ici p. 206-207).

16 En ligne sur le site de la bibliothèque.

17 Francisco de Salinas, De Musica libri septem [1577], éd. fac-similé B. García-Bernalt et A. García-Pérez, Salamanque, Universidad de Salamanca, 2013, p. 355 : « iucundius metrum […], quod apud Italos canunt rustici ».

18 Francisco de Salinas, op. cit., p. 345, 352 et 354.

19 En ligne sur le site de la bibliothèque.

20 James Haar, Essays on Italian Poetry and Music in the Renaissance, 1350-1600, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1986, p. 41 et p. 41-42, n. 49.

21 William F. Prizer, art. cité, 1986, p. 26 (rééd. 2017, p. 203-204, en ligne).

22 Bruce W. Wardropper, Historia de la poesía lírica a lo divino en la cristiandad occidental, Madrid, Revista de Occidente, 1958 ; Margit Frenk Alatorre, Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos xv a xvii), México, Fondo de cultura económica, 2003, 2 vol.

23 Donna G. Cardamone et Renato Di Benedetto, « Forme musicali e metriche della canzone villanesca e della villanella alla napolitana », Rivista Italiana di Musicologia, vol. 12, no 1, 1977, p. 47, n. 43.

24 Fausto Torrefranca, Il Segreto del Quattrocento. Musiche Ariose e Poesia Popolaresca, Milan, Hoepli, 1939 ; Oscar Kinkeldey, « Fausto Torrefranca’s Theory of the Villota », Bulletin of the American Musicological Society, vol. 6, 1942, p. 7-9 ; Jacques Handschin, « Les études sur le xve siècle musical de Ch. Van den Borren », Revue belge de Musicologie, vol. 1, no 2, 1946, p. 98.

25 Vincenzo Capirola, « La Villanella », Compositione di Meser Vincenzo Capirola. Lute-book (circa 1517), éd. O. Gombosi, Neuilly-sur-Seine, Société de musique d’autrefois, 1955, no 1, p. 1.

26 L’adjectif novella semble contradictoire avec l’ancienneté du thème, à moins de l’entendre au sens laudatif de « toujours nouvelle ».

27 Cette figure d’accumulation appliquée à l’habillement rapproche le timbre de la catégorie des « chansons énumératives » ou « randonnées » telle que définie par Patrice Coirault et Conrad Laforte, bien qu’elle n’entraîne pas ici une extension progressive du refrain (énumération « à reprise récapitulative »). Voir Patrice Coirault, Formation de nos chansons folkloriques, Paris, Éditions du Scarabée, 1953, p. 393 ; et Conrad Laforte, Poétiques de la chanson traditionnelle française, Québec, Presses de l’Université Laval, 1976, p. 69.

28 Luc’Antonio Bevilacqua, Vocabulario volgare et latino, Venise, Nicolò Bevilacqua, 1573, fo 69 vo (table) : entrées « Tonare », « Tonica ».

29 Nicolas Andlauer, « Más vigilante que Argos. Francisco de Salinas en su siglo », Revista de Musicología, vol. 44, no 1, 2021, p. 76-80.

30 Francisco de Salinas, op. cit., p. 247 et 296.

31 Jacques Handschin, art. cité, p. 98. Voir les expressions similaires dans Francesco Vatielli, Vita ed arte musicale a Bologna, Bologne, Nicola Zanichelli, 1927, vol. 1, p. 12 ; et Gustave Reese, Music in the Renaissance, New York, W. W. Norton, s. d. [1954], p. 61.

32 Andrew Kirkman, The Cultural Life of the Early Polyphonic Mass. Medieval Context to Modern Revival, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 314, n. 24 : « The Italian song is clearly one of those vestiges of popular traditions that from time to time pierce the surface of written Italian ‘art’ music. ». Sauf mention contraire, toutes les traductions sont de l’auteur du présent article.

33 Ibid., p. 347-348 et 353.

34 Peter Gülke, « Das Volkslied in der burgundischen Polyphonie des 15. Jahrhunderts », dans Festschrift Heinrich Besseler zum sechzigsten Geburtstag, dir. E. Klemm, Leipzig, Institut für Musikwissenschaft der Karl-Marx-Universität, 1961, p. 185.

35 David Wulstan, « Bring on the Dancing-Girls! (a Gadibus usque auroram) », Al-Masāq. Journal of the Medieval Mediterranean, vol. 17, no 2, 2005, p. 221-249, ici p. 222-223, et passim ; Francisco de Salinas, op. cit., p. 427.

36 « bagpipe cell » (David Wulstan, art. cité, p. 222-223).

37 « La villanella », Archivio Provinciale della Tradizione Orale (APTO), Museo Etnografico Trentino San Michele all’Adige (anciennement Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina), Fonds Renato Morelli, doc. 2.

38 « Seduzione nel granturco » (« Isaira la si vèste »), APTO, Museo Etnografico Trentino San Michele all’Adige, Fonds Renato Morelli, doc. 560. Voir aussi doc. 725 et 726 (« La Zaira la si vèste »).

39 En ligne sur le site du Museo. Afin d’uniformiser la notation, nous avons choisi la blanche comme unité de pulsation.

40 William F. Prizer, art. cité, 1986, p. 72, n. 21 et p. 31 (2017, p. 199, n. 21 et p. 209).

41 « simply commenting that rustic girls look better on Sundays » (Alejandro Enrique Planchart, op. cit., vol. 2, p. 477).

42 Carlo Bosi, « Review of Andrew Kirkman, The Cultural Life of the Early Polyphonic Mass. Medieval Context to Modern Revival (Cambridge, Cambridge University Press, 2010) », Notes. Quaterly Journal of the Music Library Association, vol. 68, no 2, 2011, p. 343: « One should not however rule out the possibility that composers may have had sometimes other reasons, beyond purely liturgical considerations, for employing certain melodies as bases for their compositions, one of these being simple structural considerations or even just (why not?) witty playfulness. »

43 Ibid. : « There are quite a few cases of secular cantus firmi or even of short citations within a mass movement or section for which a Christian allegory or even anagogical reading might seem a bit forced, if not wishful. »

44 Erika Honisch, « The Transmission of the Polyphonic Amen in the Early Fifteenth Century », Plainsong and Medieval Music, vol. 21, no 1, 2012, p. 65 (à propos de la mélodie du Gloria) : « If the troped melody is indeed a bawdy French folksong, the Italian scribe was unlikely to have been aware of it. At some point in Stage II, he may have been apprised of the original text of the melody, and added it underneath the Latin text – not for performance, one assumes, but rather for his own private amusement and that of his colleagues. »; et ibid., p. 65, n. 70 (à propos de la mélodie du Credo) : « The placement of the vernacular words under just the last statement of the melody would seem also to support the idea of the vernacular text as being solely a marker of the melody’s origin. ». Cette dernière assertion mérite une rectification : le texte de la villanella est inscrit aux parties de Cantus II, Tenor et Contratenor, et ne manque qu’à la partie de Cantus I.

45 « since the original text of a quoted melody is implied already by the very use of that melody. » (Andrew Kirkman, op. cit., p. 136).

46 « regarding both the semantic and symbolic content of the texts themselves and the range of possible reasons for their quotation. » (ibid.)

47 Bologna Q15. The Making and Remaking of a Musical Manuscript, éd. M. Bent, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2008, vol. 1, p. 4 et 96. Voir aussi Margaret Bent, « A Contemporary Perception of Early Fifteenth-Century Style; Bologna Q15 as a Document of Scribal Editorial Initiative », Musica Disciplina, vol. 41, 1987, p. 183-201.

48 Giacomo Moro, notice : « Emiliani (Miani), Pietro », Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993.

49 Reinhard Strohm, « Fragen zur Praxis des spätmittelalterlichen Liedes », Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik (TROJA), vol. 1 : Musikalischer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert, dir. N. Schwindt, 2001, p. 57 : « In mehrstimmigen Zusammenhang vorgetragen, sind diese Einschübe wohl nicht an ein spezifisches Publikum gerichtet gewesen, das solcher >Volkstümlichkeit< zugesprochen hätte, sondern sie schmeichelten dem goliardischen Insidertum der musikalischen Kleriker. »

50 Ibid. : « Das könnte überhaupt Anlass geben, die zeremonielle und aktionsbezogene Rolle des Cantus firmus, besonders weltlicher Herkunft, in der Polyphonie zu überdenken. »

51 Margit Frenk Alatorre, op. cit., p. 985. Voir aussi, de la même autrice : « Refranes cantados y cantares proverbializados », Nueva Revista De Filologia Hispánica (NRFH), vol. 15, nos 1-2, 1960, p. 155-168.

52 « Cantar es éste más que refrán » (Hernán Núñez, Refranes o proverbios en romance [1555], éd. L. Combet et al., Madrid, Guillermi Blázquez, 2001, vol. 1, p. 208) ; « No pierde el refrán por ser cantar, porque se puede hazer el uno del otro » (Juan de Mal Lara, La Philosophia vulgar [1568], éd. I. Pepe Sarno et J. M. Reyes Cano, Madrid, Cátedra, 2013, p. 854-855).

53 Juan de Mal Lara, op. cit., p. 855 : « Éste es consejo para casamiento de poco dinero ».

54 « No hay muger hermosa el día de la boda ». On le trouve par exemple dans Hernán Núñez, op. cit., vol. 1, p. 175 ; ou encore dans Juan de Mal Lara, op. cit., p. 821-822 ; voir aussi les versions asturiennes citées dans Margit Frenk Alatorre, op. cit., p. 1476 : « El que quiera buena moza / búsquela pe la semana, / que los jueves y domingos / cualquier fregona se lava » ou encore : « El que quiera buena moza / no la busque en romería : / vaya a su casa a buscarla / en ropas de cada día ».

55 « El domingo están aliñadas y aun afeitadas, y el sábado revueltas en los oficios de casa » (Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales [1627], éd. L. Combet, révisée par R. Jammes et M. Mir-Andreu, Madrid, Castalia, 2000, p. 693).

56 Margit Frenk Alatorre, op. cit., p. 985.

57 Victor Saxer, Le Culte de Marie Madeleine en Occident des origines à la fin du Moyen Âge, Auxerre, Publications de la Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques de l’Yonne, 1959 ; Joseph Szövérffy, « “Peccatrix Quondam Femina”. A Survey of the Mary Magdalen Hymns », Traditio, vol. 19, 1963, p. 84.

58 Recueil de chansons populaires, éd. E. Rolland, Paris, Variétés bibliographiques, 1890, t. I.

59 La miracolosa legenda de le dilette spose e care hospite di Christo Lazzaro, Martha e Magdalena, Milan, Antonio Zarotto, pour Giovanni de Legnano, 1487, incunable conservé à Bergame, Biblioteca Civica A. Mai, cote Inc. 5 0003 (Titre court : Leggenda di Lazzaro, Marta e Maddalena [Incunabula Short Title Catalogue, ISTC : il00107500]). L’édition citée dans le présent article en raison de sa facilité d’accès est La miraculosa conversione de sancta Maria Magdalena e la vita de Lazaro e Martha historiata. Extrata del texto evengelico con alchune divote e charitative meditationi novamente stampata, Brescia, Lodovico Britannico, 1536 [USTC : 802763 ; numérisation de l’exemplaire de la Biblioteca statale di Cremona]. Selon Tiziani Plebani (« Nascita e caratteristiche del pubblico di lettrici tra medioevo e prima età moderna », dans Donna, disciplina, creanza cristiana dal xv al xvii secolo. Studi e testi a stampa, dir. G. Zarri, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996, p. 41-42), le texte connaît déjà douze publications imprimées au xve siècle, à quoi on peut ajouter, en suivant Mirabile, cinq témoins manuscrits.

60 Voir par exemple : « Lo seguent libre es dels actes de Latzer en maior partida : e de sancta Maria Magdalena : e de sancta Martha tot germans nats dela ciutat de hierusalem », deuxième partie d’Aquest libre ha nom Gamaliel en lo qual se compta tot lo proces de la passio de Iesu Crist e es per la manera ques segueix, Barcelone, Johann Rosembach, s. d. [c.1493], fos 45ro-97vo [ISTC : ig00050000].

61 Jaume Gassull, La Vida de santa Magdalena en cobbles, Valence, Juan Joffre pour Gabriel Pellicer, 1505 [USTC : 336491] ; Anonyme, Magdalena. Vida, en coplas, Medina del Campo, 1534. Voir Eva Belén Carvajal, « La hagiografía en los pliegos sueltos poéticos espanõles del siglo xvi », Via Spiritus, vol. 10, 2003, p. 92.

62 Recueil de chansons populaires, op. cit., p. 5, no 8804 (Coirault : 8911) : « Quand la Vierg’vint à la messe » ; et p. 7, no 8805 (Coirault : 8911) : « Lou boun Dïou, la chénto Vierdzo ». Ce dernier timbre apparaît sous le titre de « Noël limousin » dans Camille Chabaneau, Saine Marie Madeleine dans la littérature provençale. Recueil des textes provençaux en prose et en vers relatifs à cette sainte, Paris, Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, 1887, p. 183-184.

63 Citée dans Recueil de chansons populaires, ibid., no 8804 (Coirault : 8911). Afin d’uniformiser la notation, nous avons choisi la blanche comme unité de pulsation.

64 Dans Recueil de chansons populaires, op. cit., t. I, p. 7, no 8805 (Coirault : 8911). Cette chanson apparaît sous le titre de « Noël limousin » dans Camille Chabaneau, Saine Marie Madeleine dans la littérature provençale. Recueil des textes provençaux en prose et en vers relatifs à cette sainte, Paris, Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, 1887, p. 183-184. Afin d’uniformiser la notation, nous avons retranscrit la première partie en mesure ternaire, et choisi la blanche comme unité de pulsation.

65 Recueil de chansons populaires, op. cit., p. 3-19.

66 « Ornata de innumerabili ornamenti », La miraculosa conversione, Brescia, Lodovico Britannico, 1536, f° B5ro) ; « ornandosi de li soi vani ornamenti » (ibid., fo B6r°). En ligne.

67 « Ornate de la virtu de la penitentia », ibid., fo Ero.

68 Jean Michel d’Angers, Le Mystère de la Passion Jésus-Christ, Poitiers, Imprimeur du « Livre des Prêtres », entre 1486 et 1490 [ISTC : im00884200], cité par Harry Colin Slim, « Mary Magdalene, Musician and Dancer », Early Music, vol. 8, no 4, 1980, p. 464-465.

69 Le Mystère de la Passion. Texte du manuscrit 697 de la bibliothèque d’Arras, éd. J.-M. Richard, Arras, Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais, 1891, p. 116, didascalie suivant le v. 9948. Voir Introduction, p. xiv ; p. ix-x pour l’hypothèse d’une attribution du mystère à Eustache Mercadé.

70 Ibid., p. 117, didascalie suivant le v. 10020.

71 La miraculosa conversione, op. cit., fo B1ro ; voir aussi dans Recueil de chansons populaires, op. cit., p. 11 (« J’aime mieux aller au bal / Et au violon / Que d’aller entendre / Le sermon »), et sa version provençale, p. 13.

72 Véronique Dominguez, « Marie-Madeleine au miroir : l’édification au spectacle dans Le Mystère de la Passion de Jehan Michel (1486) », dans Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale, dir. F. Pomel, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 303-322.

73 Line Amselem-Szende, « Madeleine ou la conversion de la beauté dans la poésie religieuse de la fin du xvie siècle », dans Images de la femme en Espagne aux xvie et xviie siècles. Des traditions aux renouvellements et à l’émergence d’images nouvelles, dir. A. Redondo, Paris, Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne nouvelle, 1994, p. 75.

74 Harry Colin Slim, art. cité, p. 471.

75 Joseph Szövérffy, art. cité, p. 123.

76 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, New York, Harper and Row, 1978, p. 164.

77 Ibid. : « Most popular heroines were objects, admired not so much for what they did as for what they suffered. […]. The villainous woman, on the other hand, is portrayed as intensely active. »

78 David M. Gitlitz, « Las canciones populares de la morenidad y el “Cantar de Cantares” », Romance Notes, vol. 16, no 2, 1975, p. 509-515. Voir aussi Bruce Wardropper, « The Color Problem in Spanish Traditional Poetry », Modern Language Notes (MLN), vol. 75, no 5, 1960, p. 415-421 ; José María Alín, El cancionero español de tipo tradicional, Madrid, Taurus, 1968, p. 253.

79 Voir par exemple l’air Llamaís me villana y yo no lo soy dans Francisco de Salinas, op. cit., p. 338, déjà employé auparavant par Pedro Escobar et Cristóbal de Morales.

80 Katherine L. Jansen, « Like a Virgin: the Meaning of the Magdalen for Female Penitents of Later Medieval Italy », Memoirs of the American Acadamy in Rome (MAAR), vol. 45, 2000, p. 145.

81 Comme dans le texte d’une chanson connue en 1510, « Maugré danger pompera Madelene » : « Le chasteau Magdalon c’est ung droit paradis ; / Si bon soulas n’appartient à villaine » (cité par Harry Colin Slim, art. cité, p. 465, et notes 29 à 31 p. 471). Il s’agit selon Colin Slim d’une chanson de la fin du xve siècle en lien avec les mystères, dont le chansonnier de Johannes Heer (St Gall, ms. 462) donne en 1510 une version à trois voix, avec seulement l’incipit du texte (musique publiée par A. Geering et H. Trümpy, Dar Liederbuch des Johannes Heer von Glarus, Schweizerische Musikdenkmaler, vol. 5, Bâle, 1967, p. 90, no 54), mais dont le texte complet est fourni par une série d’autres sources à partir de 1515 (éd. B. Jeffery, Chanson Verse of the Early Renaissance, t. I, Londres, 1971, p. 59, no 13). Une basse danse publiée par Jacques Moderne vers 1530 en reprendra le titre dans le recueil S’ensuyvent plusieurs Basses dances tant Communes que Incommunes : comme on pourra veoyr cy dedans, s. l. n. d. [Lyon, Jacques Moderne, c. 1530-1538], fo B3vo : « Maulgre dangier », en ligne.

82 La miraculosa conversione, op. cit., fo B8vo. Le stratagème est assimilé en Espagne à celui du personnage éponyme de la Celestina, selon Line Amselem-Szende, « Du péché de jeunesse à la jeunesse éternelle (Représentations de l’enfance et de la jeunesse de sainte Marie Madeleine dans la poésie espagnole après le Concile de Trente) », dans Figures de l’enfance, dir. A. Redondo, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 67-98, ici p. 86-88.

83 « Je n’achèterai plus, jamais de la vie, de vêtements d’un si grand prix ; je porterai maintenant de la frise et de la toile et non du satin ni du damas » (dans Recueil de chansons populaires, op. cit., p. 69, traduction de l’éditeur).

84 « La hermosura verdadera no está […] en los afeites ni en el oro, no en las ropas ni en las perlas [sino] fuera de aquellas posturas » dans Juan de Mal Lara, op. cit., p. 821 ; « entrando súbitamente en la casa de la desposada, verá su hermosura verdadera » (ibid., p. 855).

85 David M. Gitlitz, art. cité, p. 514-515 cite un extrait de la Conversión de la Magdalena de Malón de Chaide (1603), où la sainte se déclare morena. D’autres références à Madeleine dans des termes issus du Cantique des Cantiques sont citées dans Joseph Szövérffy, art. cité, p. 125 et 137.

86 Voir supra, n. 38.

87 Pedro Malón de Chaide, Libro de la conversión de la Magdalena, en que se ponen los tres estados que tuvo de Pecadora, y de Penitente, y de Gracia […], Alcala, Justo Sánchez Crespo, 1603, fo 223ro : « Ay ciega de mi, que pensava yo que en la noche de mis pecados, y en el descanso de mis pecados, y en el descanso de mis plazeres y vicios, allí le avia de hallar. Al fin vi mi desengaño… »

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1919.html.

Quelques mots à propos de : Nicolas Andlauer

Actuellement Professeur permanent au sein de l’Institut de Formation de Musiciens Intervenants à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Nicolas Andlauer a enseigné le clavecin, la musicologie, l’éducation musicale et la philosophie. Auteur d’une thèse de Doctorat portant sur la théorie rythmique de Francisco de Salinas, chercheur associé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Université François-Rabelais, Tours), il a publié en français et en espagnol des recherches sur les pratiques du rythme au xvie siècle, sur la vie et l’œuvre de Salinas, et sur le rôle de l’humanisme dans l’esthétique musicale classique.