Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Usages religieux et spirituels

Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

Fañch Thoraval

1Des anthologies de Gustavo Galletti établies en 1863 à la base de données de Blake Wilson publiée en 20091, les études consacrées aux cantasi come se sont multipliées au point de faire de cette tradition l’un des corpus de chants sur timbre les mieux connus et inventoriés de la période renaissante2. Volontiers opposés aux laude a modo proprio qui disposent de leur propre mélodie – opposition que devrait modérer la coexistence de ces deux expressions dans le même corpus –, ces chants dévotionnels se comptent ainsi par centaines, exploitant invariablement le même procédé depuis, au moins, la fin du xive siècle3 : la musicalisation d’un texte poétique par l’intermédiaire d’une rubrique indiquant l’incipit d’un autre texte (cantasi come) qui, à son tour, renvoie à un air que l’on peut supposer suffisamment connu pour être reproductible.

2Pour simple et anodin qu’il puisse paraître, ce procédé de diffusion musicale – dont l’économie de moyens explique sans doute qu’il soit l’un des plus communs et des plus répandus en Europe – implique donc une double référentialité caractérisée par une forme d’asymétrie. D’une part, la relation entre le nouveau texte et la rubrique étant explicite, elle peut facilement être perçue comme univoque, malgré les quelques cas de textes distincts partageant un même incipit. D’autre part, contrairement aux recueils de laude dont le timbre est noté comme celui de Serafino Razzi4, l’identification de la rubrique à un air est au mieux implicite. Opérant en quelque sorte par synecdoque, elle repose entièrement sur l’aptitude du lecteur à établir une relation non-ambigüe et immédiate entre un incipit et un objet musical. Autrement dit, tandis que l’établissement d’un tel lien est une condition indispensable à l’efficacité du procédé de musicalisation des cantasi come, la possibilité de son existence est très largement conditionnée par son cadre de diffusion.

3Appliquée à un corpus modelé par une intense et complexe transmission, ininterrompue pendant plus de deux siècles, l’instabilité – ou plutôt la perpétuelle redéfinition – du lien entre rubrique et objet musical explique très certainement pourquoi, de manière récurrente, un même texte peut être doté de cantasi come extrêmement différents, parfois dans la même source5. Dans cette configuration qui implique la multiplication de nouveaux textes sur un même modèle autant que la multiplication des modèles pour un même texte, les cantasi come pointent indifféremment vers des chansons amoureuses ou dévotes (en italien, français, espagnol ou même néerlandais), des pièces tirées de la liturgie (hymnes, séquences, psaumes, voire leçons de l’office) ou des formes fixes (rispetti, strambotti ou sonnets) qui, selon toute vraisemblance, reflètent des pratiques non notées dont les versions polyphoniques transmises par les livres de frottole de Petrucci constituent sans doute les épiphénomènes les plus visibles6.

4Essentiellement circonscrit à des airs chantés largement diffusés sous forme monodique ou polyphonique7, ainsi qu’à des pièces liturgiques le plus souvent assimilables à la chanson (malgré de notables exceptions), le corpus de cantasi come n’en contient pas moins un petit groupe de textes qui échappe à ce régime de référencement basé sur une logique d’incipit ou de forme. Tout au long du répertoire, émergent des rubriques renvoyant aux vangeli della quaresima (treize laude) ou bien encore à des stanze – strophes ou versets – de la Passion (dix-huit laude), à des stanze d’Abraham et de Salomon (cinq laude). Prolongeant un geste d’identification initié dès le xviiie siècle8, Blake Wilson a suggéré que ces rubriques référeraient à diverses productions poétiques et/ou dramatiques florentines des xive et xve siècles9 qui, pour la plupart, furent imprimées à la même période que les principaux recueils de laude à cantasi come10. Les évangiles du carême désigneraient ainsi les Vangeli della quaresima composte in versi de Castellano Castellani11 ; les stanze d’Abram évoqueraient la fameuse Rappresentazione di Abramo e Isacco de Feo Belcari12 ; les stanze della passione, quant à elles, renverraient à des compositions en ottava rima comme celles de Niccolò Cicerchia13.

Stanze della passione et d’Abram : la transtextualité des cantasi come

5Mais si ces œuvres ont bénéficié d’une évidente diffusion en tant que textes littéraires, on peut s’interroger sur leur capacité à fonctionner comme référents musicaux au-delà de leur cercle de production immédiat. De fait, dans la mesure où, dans le corpus de cantasi come, ceux-ci sont généralement réduits à l’état de simples rubriques et ne désignent pas des airs appartenant à un « fond commun », ils courent le risque de perdre leur valeur initiale lorsqu’ils sont déplacés dans l’espace ou le temps. À défaut d’être réinventés ou réinterprétés durant le processus de transmission, de tels cantasi come peuvent devenir irrémédiablement muets. Le réseau de relations tissé par les rubriques qui accompagnent les deux laude chantées dans la Rappresentazione di Abramo e Isacco donnée à Florence en 1449 est à cet égard exemplaire (figure 1).

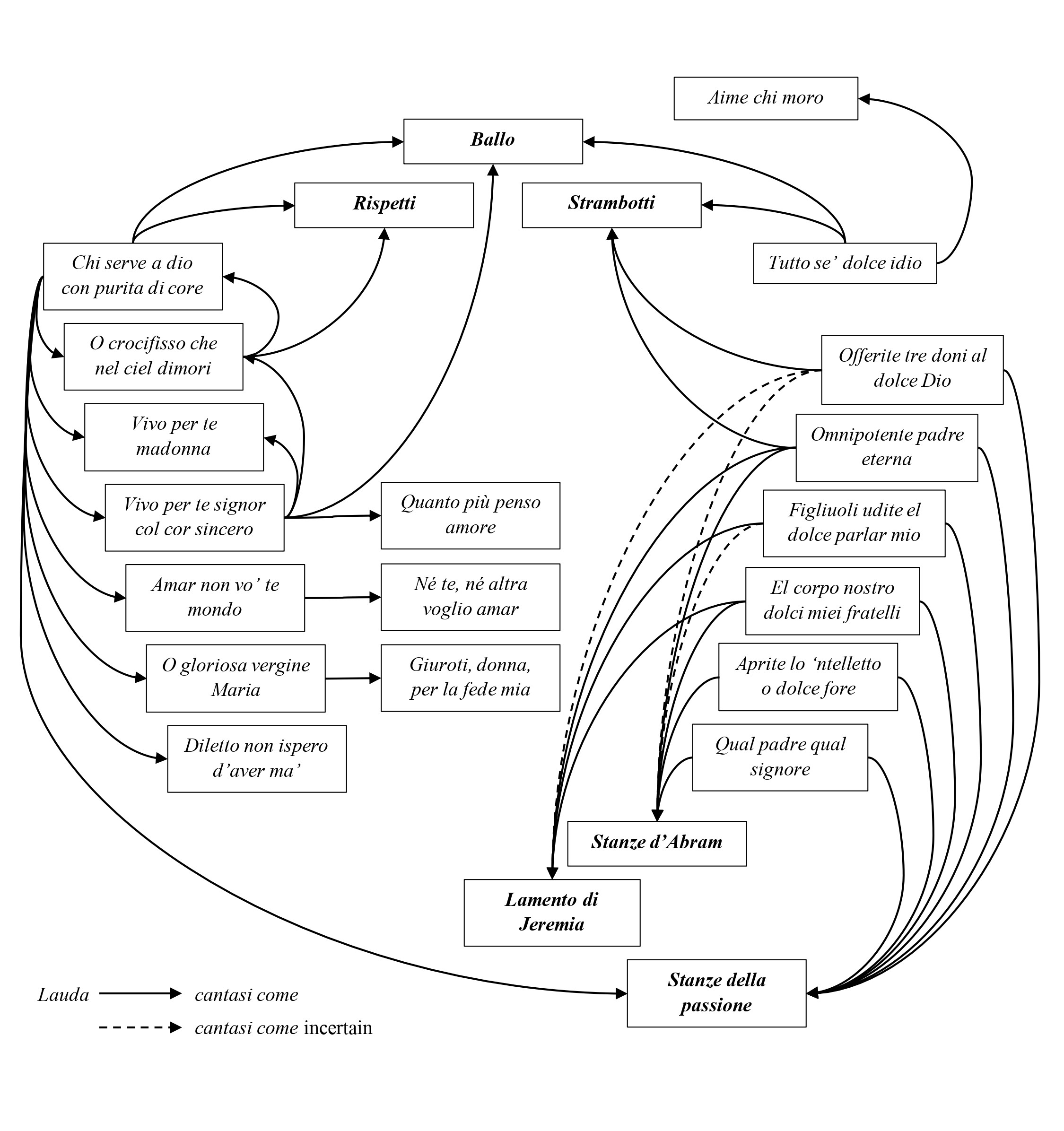

Figure 1. Le réseau des cantasi come associés à la Rappresentazione di Abramo e Isacco de Feo Belcari

6La première, Tutto se’ dolce idio signore eterno, y était chantée par Isaac « en descendant la montagne le couteau à la main14 ». Elle a été intégrée aux recueils de cantasi come avec une rubrique indiquant qu’elle « se chante a ballo lorsque Isaac descend la montagne avec Abraham, et qu’elle peut se chanter comme les strambotti15 », tandis qu’une leçon légèrement altérée est liée à Aime chi moro16, un strambotto dont on conserve une version polyphonique par Marchetto Cara17. Elle ne semble en revanche jamais avoir été utilisée comme référent pour musicaliser de nouveaux textes. Inversement, Chi serve a dio con purita di core, la seconde lauda, est très largement diffusée. Célèbre pour avoir servi de chant de danse conclusif dans la représentation de Belcari18, elle a servi de modèle à douze autres textes au moins et est préservée dans une composition à trois voix dans le ms. Panciatichi 27 datant du début du xvie siècle19. La tradition imprimée du drame de Belcari ne donnant aucune indication de timbre, on a cru y reconnaître sa musique originale – hors de toute considération stylistique20. Pourtant, cette identification est invalidée par la tradition manuscrite de la représentation dramatique qui lui attribue trois indications de timbre distinctes21, ainsi que par les recueils imprimés qui y ajoutent trois autres incipits, les stanze della passione, les rispetti et le ballo, sans jamais indiquer l’existence d’un modo proprio.

7Même limitée aux relations de premier degré – donc à un niveau d’observation très simplifié –, les cantasi come corrélés aux deux laude de la Rappresentazione di Abramo e Isacco révèlent l’importante plasticité du réseau mis en place au fur et à mesure de leur transmission dans le répertoire. Quoique l’une d’entre elles adopte la forme de la ballata, elles sont toutes deux rapportées au modèle des rispetti et des strambotti – deux termes qui confinent à l’homonymie –, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elles appartiennent à la même tradition hendécasyllabique. Pour autant, leur association au ballo est susceptible d’interprétations très contrastées, l’une renvoyant explicitement à la Rappresentazione de Belcari (bien que la didascalie originale ne suggère aucune danse lors de son exécution), l’autre étant entièrement dépourvue de contextualisation (malgré l’indication d’un « ballo tondo » dans la pièce dramatique). Ainsi, le texte de la Rappresentazione le moins situé par les recueils de laude est précisément celui dont le cadre référentiel a été soumis à la plus intense réélaboration, qu’il s’agisse de son utilisation comme indicateur de timbre ou de la multiplication de ses cantasi come.

8L’apparition d’une rubrique stipulant de chanter une lauda initialement associée au ballo à la manière des stanze della passione permet de mesurer l’ampleur du remodelage auquel peut être soumise la tradition des cantasi come. Étant données la nature manifestement compilatoire du corpus et les réélaborations successives de ses rubriques, il n’est pas étonnant de voir émerger certains cas de référentialité circulaire, à l’instar de Chi serve a dio con purita di core qui a été doté de l’indication de timbre O crocifisso che nel ciel dimori par le copiste de Magl.VII.690, alors que les anthologies imprimées stipulent de chanter ce dernier sur l’air du précédent22. Bien que l’extrême variabilité des cantasi come suggère que le phénomène ait eu lieu en dehors de tout cadre défini (si ce n’est – bien sûr – celui des schémas de versification), il est marquant d’observer qu’aucune des deux laude d’Abramo e Isacco, ni aucun des incipits leur ayant servi de référent musical, n’a été associé aux stanze d’Abram, pourtant présumées désigner la sacra rappresentazione de Belcari. Le dispositif paratextuel qui accompagne ces pièces forme ainsi deux ensembles qui, ne présentant que des intersections marginales, s’avèrent largement disjoints : lié à la création d’Abramo e Isacco dont il ne porte pour autant que partiellement la mémoire, le premier s’appuie essentiellement sur des incipits et des formules-types pour ottave ; étranger à la représentation dramatique qu’il revendique pourtant explicitement comme modèle, le second convoque un répertoire alternatif que l’on peut supposer très différent : les Lamentations de Jérémie et les stanze della passione.

9Juxtaposées dans une même rubrique, les stanze d’Abram et les stanze della passione impliquent un évident parallélisme entre la passion du Christ et le sacrifice d’Isaac, laissant ainsi transparaître un jeu de signification qui outrepasse la seule dimension performative. Les deux épisodes vétéro- et néo-testamentaires constituent en effet un topos typologique récurrent qui, très largement popularisé par le Speculum humanae salvationis, peut difficilement échapper au lecteur23. Même si certains cantasi come, une fois décontextualisés, semblent échouer à établir une relation positive avec un objet musical défini, ils n’en restent donc pas moins susceptibles de générer une forme de transtextualité et, par là, de produire du sens24. Chaque nouvelle combinaison de cantasi come – et donc d’hypotextes – redéfinit évidemment la portée d’une rubrique : selon qu’ils sont liés au ballo ou aux stanze della passione, les rispetti ne signifient pas exactement la même chose ; mais en étant associées aux strambotti ou aux stanze d’Abram, ces stanze della passione changent elles-mêmes de valeur25. Le paratexte du corpus témoigne ainsi d’une diversité de sens qui ne peut se réduire à une accumulation de référents isolés. Dès lors, en reconfigurant les associations, les cantasi come constituent autant de possibilités de transformer la lauda qu’ils accompagnent : une rubrique peut ainsi induire un chant dansé (a ballo) et/ou improvisé (les rispetti), une représentation dramatique (les stanze d’Abram) ou un commentaire typologique (les stanze della passione e d’Abram).

Les libri da compagnia : la liturgie flagellante comme hypotexte

10Bien entendu, l’aptitude du lecteur à interpréter la teneur des rubriques, à relier un texte à un autre par leur intermédiaire, est déterminante : « les nouveaux lecteurs font de nouveaux textes » pour reprendre la célèbre formule de McKenzie26. Quoique la nature précise de ce type d’association échappe nécessairement à l’investigation, la lauda El corpo nostro dolci miei fratelli offre quelques indices. Chanté, selon la source, « come le stançe d’Abramo et come Lamento di Jeremia propheta » ou « come le stanze della passione », elle a parfois été qualifiée d’« esortazione a fare disciplina27 ». À ce titre, elle désigne les disciplinati – un mouvement de flagellants initié à Perugia en 1260 et rapidement structuré en confréries28 – comme l’un des arrière-plans qui ont pu intervenir dans ces transformations successives de signification. Imitation du Christ autant qu’acte de pénitence29, la disciplina confrériale s’inscrit dans un cadre liturgique très contrôlé, bien loin des manifestations paroxystiques de piété populaire ponctuées de cris et de clameurs dont les événements ombriens du xiiie siècle ont pu suggérer l’image30. Se faisant l’écho de cet encadrement, certaines sources prohibent la pratique de la disciplina en dehors des offices31, tandis que d’autres appellent à la modération, la flagellation ne devant pas être incommodante (molesta)32. Pour autant, elles documentent cette pratique de manière inégale. En tant qu’instruments endogènes n’ayant d’autre nécessité que de référer à la coutume, les statuts de confréries – qui ont servi de base à la plupart des études sur la ritualité des disciplinati – n’en définissent souvent que brièvement les contours33 ; inversement, les libri da compagnia qui résultent de processus en partie allogènes – notamment la reprise des codes du bréviaire – définissent les prescriptions rituelles (à défaut des pratiques) de manière plus détaillée34.

11Bénéficiant d’une bonne diffusion – de l’editio princeps en 1477 à l’aube du xviie siècle, on dénombre au moins quarante-deux éditions35 – les libri da compagnia associent les principales composantes des livres d’heures, bien connus comme véhicules de liturgie privée, aux offices propres de la ritualité collective confraternelle. Ils mêlent ainsi dans des configurations variées les psaumes pénitentiels, le petit office de la vierge, les heures de la Semaine sainte, la cérémonie d’investiture des nouveaux confrères, l’office des morts, l’office de la flagellation, etc. Quoique l’on souligne volontiers la nature populaire des disciplinati et leur indépendance à l’égard du clergé, leurs services semblent résulter d’allers-retours, de négociations pourrait-on dire, entre liturgie coutumière laïque et liturgie canonique cléricale36. Ceci explique sans doute pourquoi les rubriques de leurs livres liturgiques signalent régulièrement la présence facultative d’un prêtre dont le rôle est normalement assuré par un governatore laïc. Quoique l’on ait pu émettre l’hypothèse que ces ouvrages trouvent leur origine dans les statuts de confréries bolonaises37, leur genèse semble imputable à des pratiques plus diffuses. Ainsi, dès l’editio princeps de 1477, ils reproduisent littéralement (à de rares reformulations près) l’office des ténèbres consigné dans les statuts de la confrérie florentine de Santa Maria del Carmine à la fin du xive siècle38. En outre, leur élaboration s’avère résulter d’accumulations éditoriales successives, à l’instar de l’édition de 1544 dont les suffrages pour la ville de Spoleto sont repris textuellement dans celle de 1562 qui, pourtant, ajoute une procession pour la fête du saint Sacrement de Norcia39. Il n’est pas inutile, enfin, de noter que certains exemplaires conservés témoignent de leur usage sur de relativement longues périodes, telle cette édition de 1511 dont les additions palimpsestiques se prolongent jusqu’en 1671, 1674 et 171040.

12Dans les libri da compagnia, la flagellation est essentiellement documentée durant les matines de l’office de la Vierge et celles du triduum. Pleinement intégrée à l’office marial dans les premières éditions, la disciplina acquiert progressivement son autonomie, d’abord par son repérage dans les tables des matières comme « ordine & modo di fare la disciplina », puis comme office propre sous une rubrique indépendante41. Malgré des variantes imputables à des adaptations locales, une analyse encore provisoire de cet office permet de mettre en évidence l’existence de deux grandes tendances éditoriales : l’une, de loin la plus répandue, initiée par l’édition de 147742 ; l’autre, plus succincte, identifiable au plus tard en 1519 mais remontant probablement à 149843. Dans la version la plus développée de l’office, la disciplina intervient durant quatre épisodes bien définis : une série de versets et répons exploitant en partie la polysémie du deuxième psaume – Apprehendite disciplinam ; saisissez l’enseignement [du Christ], mais aussi saisissez vos fouets – et qui s’achève « in voce di passione » ; le Pater récité « secreto » à la suite de « stanze di passione » dites ou chantées par un confrère, généralement à trois reprises44 ; les Pater et/ou Ave Maria qui succèdent aux multiples prières récitées par les confrères ; le De profundis chanté responsorialement et clos par un Pater également récité « secreto ».

13Par ailleurs, la disciplina est signalée durant le Stabat mater qui clôture les matines du triduum où, comme de nombreuses autres pièces latines versifiées de la liturgie des disciplinati, il est fréquemment qualifié de lauda. Au premier nocturne, les Lamentations de Jérémie sont chantées par deux confrères « in luogo separato » à la suite des lettres initiales exécutées par un soliste, et sont suivies de répons énoncés « in voce di passione45 ». Au troisième nocturne, le Stabat mater prend en revanche la forme d’une chanson à refrain (plutôt que d’une séquence ou d’une hymne) mobilisant alternativement les deux chantres et l’assemblée46. Il n’est pas surprenant que ce texte iconique, bien documenté dans l’environnement flagellant47, ait été inséré dans l’office des ténèbres des disciplinati. Malgré son omniprésence dans les anthologies de laude, il n’a toutefois – à peu de choses près – jamais servi de cantasi come à un autre texte48. Il est significatif que l’« exhortation à la flagellation » signalée plus haut ait été assignée aux Lamentations plutôt qu’au Stabat mater qui, pourtant, joue un rôle analogue à celui des stanze di passione. Explicitement associée à la disciplina, cette lauda est donc accompagnée de rubriques qui ne visent pas la fonction des hypotextes qu’elles convoquent. Celles-ci réfèrent en revanche à deux moments de la liturgie flagellante que réunissent certaines particularités esthétiques : la « voce di passione », un mode d’élocution peut-être spécifique, au moins dans sa formulation, aux libri da compagnia et l’obscurité générée par l’extinction des cierges49.

Stanze di passione et Lamentations : la valeur référentielle des paratextes

14À l’inverse des Lamentations que seules des précisions paratextuelles permettent de relier aux disciplinati, les stanze di/della passione (ou parfois, plus simplement, la passione) présentent avec les stanze di passione du rituel de flagellation une similitude lexicale pour le moins explicite. Majoritairement attribuées à Feo Belcari, les laude dotées de ces rubriques évoquent régulièrement l’univers confraternel des disciplinati, notamment ses rites funéraires et pénitentiels. Or, quoique les premières éditions des libri da compagnia ne précisent jamais la nature de ces stanze di passione, les versions postérieures montrent qu’il s’agit toujours de textes vernaculaires versifiés50, souvent repérables dans des productions dévotionnelles contemporaines comme le Lamento della Vergine Maria anonyme que l’on retrouve dans les quatre stanze de 156351, ou les Stanze in Passione Domini de Girolamo Benivieni parmi lesquelles ont été choisies les trois stanze de 156552. Les sources confrériales offrant souvent la possibilité de les substituer par un texte similaire, on peut donc postuler que toute production de cette nature – ici en ottava rima – est susceptible d’accompagner le second épisode de flagellation de l’office. Par ailleurs, l’addendum de 1519 propose à ce même moment liturgique (qu’il ne nomme toutefois pas) les trois strophes de I’ sono el dolce idio anima ingrata, une lauda très diffusée pour laquelle plusieurs sources donnent la rubrique « cantasi come e respecti & come le stanze della passione53 ».

15Interprétés au prisme des libri da compagnia, ces cantasi come prennent donc une valeur très particulière. En effet, qu’un texte implicitement qualifié de stanza di passione dans un contexte rituel puisse avoir pour référent musical les stanze della passione dans une anthologie de textes dévotionnels implique une auto-référentialité qui ne manque pas d’interpeler. Si le paradoxe transtextuel se résout aisément par la chronologie – hypertexte en 1486, I’ sono el dolce idio est devenu hypotexte en 1519 (au plus tard) –, il n’en révèle pas moins la singularité de ces cantasi come qui, contrairement à la norme, ne renvoient pas à un objet fini : tandis qu’un incipit hypotextuel ne peut être substitué par un autre (et à fortiori par son hypertexte) sans altérer l’objet musical visé, les stanze di passione de la disciplina peuvent valoir comme hypotexte indépendamment de leur identité textuelle. En outre, l’identification de ces mêmes stanze di passione à des textes dépourvus de mélodie propre, dont l’exécution chantée ne peut s’appuyer, au mieux, que sur des formules-types pour ottave, altère sensiblement la portée des rubriques associant les stanze della passione aux rispetti (comme d’ailleurs aux strambotti) : les premières ne pouvant être chantées que comme les seconds, ces cantasi come revêtent une dimension tautologique difficilement explicable lorsqu’ils sont exclusivement considérés sous l’angle performatif.

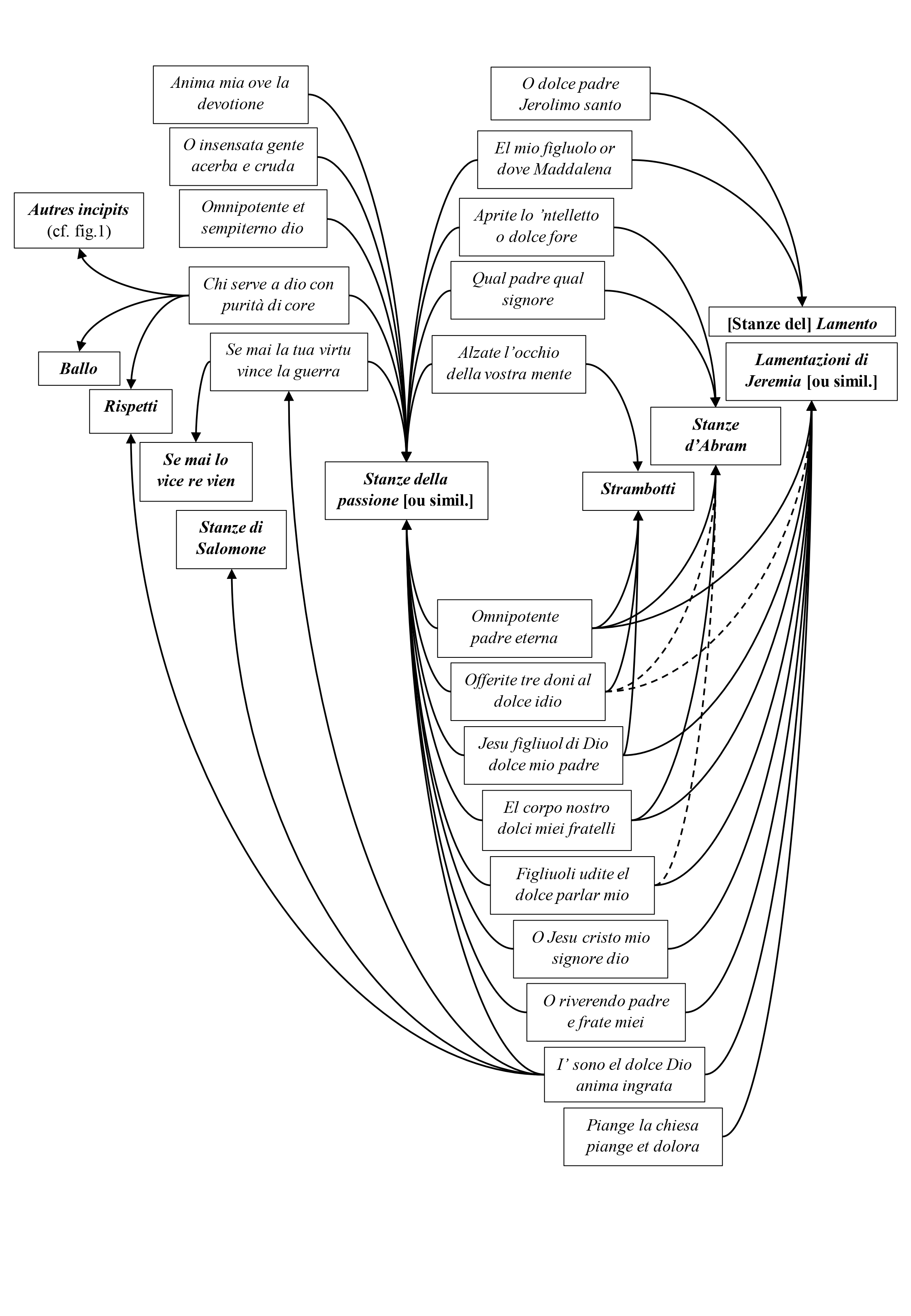

Figure 2. Le réseau des cantasi come associés aux stanze della passione

16Comme précédemment, les rubriques renvoyant aux Lamentations de Jérémie et aux stanze della passione s’inscrivent dans un dense tissu référentiel54 (figure 2). Outre les classiques incipits, les formes fixes et les stanze d’Abram déjà évoquées, y interviennent marginalement quelques modèles atypiques en regard de la tradition des cantasi come comme les stanze di Salomone (qui pourraient également désigner une sacra rappresentazione55), les stanze del lamento ou simplement le lamento (qui, en l’état, peuvent impliquer toute forme de planctus). Loin de se former aléatoirement, ce réseau témoigne d’une organisation remarquablement structurée, les références aux incipits d’air ne se mêlant jamais – à de rares exceptions près – aux Lamentations. À ce stade de l’enquête, cette tendance se dessine plus nettement encore à l’échelle des sources qui ne semblent jamais combiner ces dernières aux strambotti et/ou aux rispetti (contrairement aux stanze della passione). Ainsi, Omnipotente padre eterna peut être chanté « come Lamento di Jeremia propheta et come le stançe della passione » ou « come gli strambotti & come la passione » ; Offerite tre doni al dolce dio « come le stançe d’Abramo et come Lamento di Jeremia » ou « come gli strambotti e come le stanze di passione » ; Aprite lo ’ntelletto o dolce sore « come le stançe della passione » ou « come le stançe d’Abraam et della passione56 » ; etc.

17Bien loin des stanze della passione des cantasi come qui réfèrent à des textes en ottave issus de la tradition hendécasyllabique, les Lamentations semblent bien être associées aux élégies scripturaires et, plus précisément, à leur forme liturgique de l’office des ténèbres. C’est du moins ce que suggère, malgré son symbolisme programmatique et sa versification distincte du strambotto dominant, la ballade jacoponique Piange la chiesa, piange et dolora dont la rubrique stipule de chanter à la fois sur le « ton des lamentations » et comme le très mélismatique « Aleph57 ». En outre, quoiqu’on ne puisse exclure que les Lamentations des cantasi come convoquent une version vulgarisée, leur dissociation quasi-systématique des rubriques impliquant des formes fixes incite à y reconnaître un renvoi littéral au tonus lamentationum ou à des élaborations polyphoniques dérivées. Qu’ils désignent la liturgie spécifique des disciplinati ou une forme plus commune de l’office des ténèbres, ces cantasi come impliquent donc un déplacement esthétique assez exceptionnel dans ce répertoire largement dominé par des pratiques liées à la chanson.

18Sans qu’il soit nécessaire d’aborder ici les problèmes – loin d’être insolubles – soulevés par l’adaptation de l’hendécasyllabe italien aux tons de lecture du plain-chant, il est manifeste que le corpus a pu être assigné, au travers de ses paratextes, à deux traditions vocales qui tendent à s’exclure mutuellement : d’une part celle des airs et des formules-types pour le chant de la poésie vernaculaire ; d’autre part celle des tons de lecture de la liturgie. La nette dichotomie des esthétiques impliquée par ces cantasi come conditionne fortement la perception des laude qui, on l’a dit, sont transformées au gré de la reconfiguration des références de leur rubrique. Si la plupart d’entre elles permettent une reconnaissance immédiate de ces « mondes musicaux », les stanze della passione n’identifient une pratique musicale que de manière médiate puisqu’elles exigent que l’on y reconnaisse le chant des ottave documentées par les libri da compagnia. Or, indifféremment associées à l’une ou l’autre catégorie de référents, celles-ci font preuve d’une ambivalence déterminante. Le couplage des stanze della passione aux rispetti et aux strambotti n’a ainsi d’autre incidence que d’expliciter la pratique vocale visée et de surqualifier la thématique des textes en situant, le cas échéant, leur hypotexte dans les libri da compagnia ; de même, leur association aux Lamentations de l’office des ténèbres permet d’établir un lien avec la liturgie pascale tout en les doublant d’un commentaire religieux – ici la correspondance entre la passion du Christ et la chute de Jérusalem –, mais elle minore sensiblement leur assignation à l’ottava rima ; adossées au seul tonus lamentationum, les stanze de la passione évoquent au moins autant les tons de lecture de la passion que le chant des textes vernaculaires de l’office de la disciplina.

19Lorsqu’ils désignent un référent musical non-univoque, les cantasi come peuvent donc, en fonction de leurs modalités de diffusion, revêtir des valeurs très diverses. Si l’injonction à chanter une lauda « comme les stanze della passione » revêt une certaine indétermination lorsqu’elle est perçue en dehors du contexte qui permet son interprétation immédiate, elle peut tour à tour, selon la configuration paratextuelle, désigner les formes spécifiques – et à plusieurs égards antinomiques – des tons de lectures liturgiques et de la poésie vernaculaire chantée ; mais elle peut également perdre toute portée performative et devenir un rappel à la liturgie pascale et/ou flagellante, voire un commentaire religieux. Or, deux médiations très différentes permettent d’élargir le registre des objets visés par ce référent pourtant conçu, avant tout, comme simple véhicule musical : l’identification d’un hypotexte que conditionne l’expérience particulière du lecteur, et son articulation à d’autres référents plus explicites dont l’accumulation est vraisemblablement imputable à la transmission du répertoire. Ce déplacement du registre pragmatique au registre narratif doit beaucoup à la dimension littéraire des cantasi come qui, aussi minimale soit-elle, autorise la multiplication des associations connotatives. En renvoyant à des réalités extérieures tout en énonçant de nouvelles idées, les rubriques de ces laude semblent obéir aux deux modalités de représentation, intensément commentées dans le sillage mariniste, qui décrivent d’une part la manifestation de l’absence et de l’autre la monstration de la présence58. Dès lors, la tendance du corpus à organiser les référents paratextuels – et donc les objets représentés – selon des schémas très structurés pourrait indiquer que ses compilateurs ont pu avoir conscience qu’en manipulant un outil de transmission musicale, ils lui assignaient une valeur représentative susceptible de pointer au-delà de la seule sphère musicale.

1 Laude spirituali di Feo Belcari, di Lorenzo de’ Medici, di Francesco d’Albizzo, di Castellano Castellani e di altri, comprese nelle quattro più antiche raccolte, éd. Gustavo Galletti, Firenze, Molini e Cecchi, 1863 ; Blake Wilson, Singing Poetry in Renaissance Florence. The cantasi come Tradition (1375-1550), Firenze, Olschki, 2009. Base de données disponible en CD-ROM et en ligne. Sauf mention contraire, les laude et les rubriques de cantasi come mentionnées dans cet article sont tirées de cet outil de recherche.

2 Pour une bibliographie du cantasi come, voir B. Wilson, op. cit., p. 15-39 ; pour une mise à jour de la bibliographie concernant plus généralement la lauda, voir Matteo Leonardi, Storia della lauda, Turnhout, Brepols, 2021, p. 415-471.

3 Blake Wilson, Music and merchants. The laudesi Companies of Republican Florence, New-York, Oxford University Press, 1992, p. 160 ; id., « Song collections in Renaissance Florence: the cantasi come tradition and its manuscript sources », Recercare, vol. 10, 1998, p. 69-104.

4 Serafino Razzi, Libro primo delle laudi spirituali, Venezia, Giunti, 1563.

5 Voir les index d’incipits établis par B. Wilson, Singing Poetry, op. cit., p. 257-291.

6 James Haar, « Arie per cantar stanze ariostesche », dans L’Ariosto, la musica e i musicisti, éd. Maria Antonella Balsano, Firenze, Olschki, 1981, p. 31-46 ; Id., « Improvvisatori and their Relationship to Sixteenth-Century Music », dans Essays on Italian poetry and music in the Renaissance, 1350-1600, éd. J. Haar, Berkeley, University of California Press, 1986, p. 76-99 ; William F. Prizer, « The Frottola and the Unwritten Tradition », Studi musicali, vol. 15, 1986, p. 3-37 ; Iain Fenlon, « Orality and Print. Singing in the Street in Early Modern Venice », dans Interactions Between Orality and Writing in Early Modern Italian Culture, éd. Luca Degl’Innocenti, Brian Richardson et Chiara Sbordoni, New-York, Routledge, 2016, p. 81-98 ; Blake Wilson, « The Cantastorie/Canterino/Cantimbanco as Musician », Italian Studies, vol. 71, 2016, p. 154-170 ; Camilla Cavicchi, « The cantastorie and his music in 15th and 16th-century Italy », Troja, vol. 13, 2017 (Creatio ex unisono. Einstimmige Musik im 15. und 16. Jahrhundert, éd. Nicole Schwindt), p. 105-133.

7 Par exemple, Giulio Cattin, « Contrafacta internazionali: musiche europee per laude italiane » (1984), Studi sulla lauda offerti all l’autore da F. A. Gallo et F. Luisi, Roma, Torre d’Orfeo, 2003, p. 401-424.

8 Apostolo Zeno, Lettere, Venezia, Pietro Valvasense, 1752, vol. 1, p. 398-399 (lettre 271, 1715).

9 B. Wilson, Music and merchants, op. cit., p. 67-68 ; id., Singing Poetry, op. cit., p. 69-70.

10 Pour la tradition imprimée, il s’agit essentiellement des quatre éditions ayant servi de base à l’anthologie de Gustavo Galletti : Laude facte et composte da piu persone spirituali, Firenze, Francesco Bonaccorsi, 1485 [1486] ; Laude di Feo Belcari, s. l. n. d., [ca 1490] ; Laude facte et composte da piu persone spirituali, Firenze, Antonio Miscomini, s. d. [ca 1495] ; Laude vechie & nove, s. l. n. d. [Firenze, Gianstefano di Carlo, ca 1502-1507]. Voir B. Wilson, Singing Poetry, op. cit., p. 62-68.

11 Cominciano Evangelii della quadragesima composti in versi per me Castellano di Pieroso Castellani doctore fiorentino, s. l. n. d. [Firenze, Antonio Tubini et Andrea Ghirlandi, ca 1503-1521].

12 Qui comincia la rapresentatione da Habram quando Iddio gli comando che gli facessi sacrificio, s. l. n. d. [Firenze, Bartolomeo de’ Libri, ca 1485].

13 Niccolò Cicerchia, La passione del nostro Signore Iesu Cristo, s. l. n. d. [Venezia, Bernardino Benali, ca 1491-1496] ; Firenze, Bartolomeo de’ Libri, 1498.

14 « Isac prende el coltello in mano e, discendendo del monte, giubilando e cantando dice Tutto se’ dolce idio, etc. », Feo Belcari, Abraham and Isaac, performed for the first time in the church of Santa Maria Maddalena in Cestelli in 1449, éd. par N. Newbigin, p. 12 (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.VII.690, f. 116), en ligne.

15 « La sopradecta lauda si canta abballo quando Isac scende il monte con Abraam, eppuosi cantare come gli strambotti », Laude 1486, f. 66 vo.

16 Tutto se dolze dio Signor superno, Laude ca 1502-1507, f. 87 [89]. Le cantasi come est erronément répertorié avec l’incipit Tu se dolce dio Signor superno dans G. Galletti (éd.), op. cit., p. 236.

17 Entre autres, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Panciatichi 27, f. 51 vo, éd. par Gioia Filocamo, Florence, BNC, Panciatichi 27. Text and context, Turnhout, Brepols, 2010, p. 458-460 ; Paris, Bibliothèque nationale, Rés. Vm7 676, f. 114 vo-115.

18 « Tutta la famiglia di casa fa uno ballo tondo e canta questa laude, essendo ciascuno accompagnato da uno Angelo », F. Belcari, op. cit., p. 14 (Magl.VII.690, f. 118 vo).

19 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Panciatichi 27, f. 20 vo. G. Filocamo, op. cit., p. 257-261.

20 Wolfgang Osthoff, Theatergesang und Darstellende Musik in der Italienischen Renaissance (15. und 16. Jahrhundert), Tutzing, Hans Schneider, 1969, vol. 1, p. 31, vol. 2, p. 33.

21 « Cantasi come O crocifisso che nel ciel dimori, e come Vivo per te signor col cor sincero, e come Amar non vo’ te mondo pien di guai », F. Belcari, op. cit., p. 15 (Magl.VII.690, f. 119) ; Nerida Newbigin, « Il testo e il contesto dell’“Abramo e Isac” di Feo Belcari », Studi e problemi di critica testuale, vol. 23, 1981, p. 13-37.

22 « Cantasi come Chi serve a dio: & come e rispecti », Laude 1486, f. 94 vo-95.

23 Christiane Raynaud, « Le sacrifice d’Abraham dans quelques représentations de la fin du Moyen Âge », Journal of Medieval History, vol. 21, 1995, p. 249-273.

24 Les jeux de signification mis en œuvre par les textes et les rubriques de la tradition des cantasi come témoignent d’une diversité – autant en termes de moyen que d’objet – qui incite à recourir à la typologie transtextuelle, désormais classique, développée par Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982.

25 Par exemple, « cantasi come e respecti & a ballo », « cantasi come […] le stançe [della passione] come rispecti » et « cantasi come la passione e le stançe d’Abram ». Laude 1486, f. 12 vo ; Guiseppe Mazzatinti, Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d’Italia, vol. 13, Forlì, Luigi Bordandini, 1905-1906, p. 149 (Magl.VII.690).

26 Donald Francis McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts (Panizzi lectures, 1985), Cambridge, Cambridge University Press, 1999 p. 29.

27 N. Newbigin, op. cit., p. 33-34 ; G. Mazzatinti, op. cit., p. 148 (Magl.VII.690, f. 50 vo).

28 Outre les contributions rassemblées dans les actes du fameux colloque de Perugia Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Perugia, Centro du ricerca e di studio sul movimento dei disciplinati, 1986, voir l’indispensable bibliographie de Marina Gazzini, Confraternite e società cittadina nel Medioevo italiano, Bologna, CLUEB, 2006, p. 22-57.

29 Entre autres, Jean Leclercq, « La flagellazione volontaria nella tradizione spirituale dell’Occidente », dans Il movimento dei Disciplinati¸ op. cit., p. 73-83; Catherine Vincent, « Discipline du corps et de l’esprit chez les Flagellants au Moyen Âge », Revue Historique, vol. 302/3, 2000, p. 593-614.

30 Gilles Gérard Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, Roma, Herder, 1977, vol. 1, p. 504-505.

31 Capitoli dei disciplinati della venerabile compagnia della Madonna sotto le volte dell’ I.E.R. Spedale di S. Maria della Scala di Siena, éd. Luigi de Angelis, Siena, Onorato Porri, 1818, p. 47.

32 Libro da Compagnia secondo il nuovo breviario, Firenze, in Officina Bartholomei Sermartelli, 1577, p. 263.

33 Voir notamment la perplexité de Cyrilla Barr face à l’imprécision de cette documentation : « Lauda Singing and the Tradition of the Disciplinati Mandato: A Reconstruction of the two Texts of the Office of Tenebræ », L’ars nova del Trecento, vol. 4, Certaldo, 1978, p. 21-44 (p. 22). En matière de prescriptions liturgiques, les statuts confrériaux sont toutefois très contrastés, allant de la simple exigence de chanter « une lauda durant la flagellation, ou une autre sainte chose en louange au Christ » à des développements plus proches des libri da compagnia. Voir Capitoli dei disciplinati, op. cit., p. 40 ; John Henderson, Piety and Charity in Late Medieval Florence (1994), Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 123.

34 Pour la présente étude, les libri da compagnia suivants ont été consultés (ensuite Ldc) : Libro da compagnia overo Fraternità dei Battuti, Firenze, apud Sanctum Jacobum de Ripoli, 1477 ; Libro da compagnia overo Fraternità dei Battuti, Firenze, per magistrum Johannem Petri de Maguntia, 1486 ; Libro da compagnia, o vero Fraternità de’ Battuti, Firenze, per Antonium Venetum, ca 1490 ; Libro da compagnia, o vero Fraternita di Battuti, Firenze, per presbiterum Laurentium de Morgianis et Johannem de Maguntia, 1493 ; Libro da compagnie e tucto loficio della dona, Firenze, per Bartholomeum de Libris, 1511 ; Libro da compagnia o vero di fraternita di Battuti, Venezia, per Nicolo Zopino e Vincentio compagno, 1518 ; Aditione nove gionte al’ offici, Venezia, Nicolo Zopino e Vinzenzo compagno, 1519 [addenda de Ldc 1518] ; Libro da Compagnie della Confraternita di Battudi, Venezia, per Nicolo de Aristole detto Zopino, 1535 [rééd. de Ldc 1518] ; Libro da Compagnie, o vero da fraternite de Battuti, Spoleto, per magistro Luca Bini Mantuano ad instantia delle fraternite de essa citta, 1544 ; Libro da compagnia o vero Fraternita dei Battuti, Venezia, apud heredes Petri Ravani, et socios, 1556 ; Libro da Compagnia o vero fraternita, Venezia, apud Ioanem Variscum, et socios, 1562 [lié à Ldc 1556] ; Libro da Compagnia. Officio della Madonna, Bologna, apud Peregrinum Bonardum, 1563 ; Libro da compagnie con i tre uffici, Firenze, apud Iuntas, 1565 ; Libro da Compagnia, op. cit., 1577.

35 Giuseppe Alberigo, « Contributi alla storia delle confraternite dei disciplinati e della spiritualità laicale nei secc. xv e xvi », dans Il movimento dei Disciplinati, op. cit., p. 209 sq. Liste mise à jour par Cristina Dondi, « Libri da compagnia Printed in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy », Quaerendo, vol. 41, 2011, p. 183-192. Roberto Rusconi, « Pratica cultuale ed istruzione religiosa nelle confraternite italiane del tardo Medio Evo: “libri da compagnia” e libri di pietà », dans Le Mouvement confraternel au Moyen Âge. France, Italie, Suisse, Genève, Droz, 1987, p. 133-153 (Publications de l’École française de Rome, vol. 97). Id., « “Tesoro spirituale della compagnia”: i libri delle confraternite nell’Italia del ‘500 », dans Confréries et dévotions dans la catholicité moderne (mi-xve-début xixe siècle), éd. Bernard Dompnier et Paolo Vismara, Rome, École française de Rome, 2008, p. 3-38.

36 Voir par exemple, avec toutes les précautions que nécessite un témoignage très orienté, la réforme par deux franciscains de l’office des disciplinati de San Giovanni à Pomarance en 1517, Statuto dei disciplinati di Pomarance nel Volterrano. Testo di lingua del secolo xiv, éd. Pietro Vigo, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1889, p. 57-61.

37 Fanti Mario, « Gli inizi del movimento dei Disciplinati a Bologna e la confraternita di Santa Maria della vita », Quaderni del centro di documentazione sul movimento dei Disciplinati, vol. 6, Perugia, 1969, p. 43.

38 C. Barr, op. cit., p. 24-36.

39 Voir Ldc 1544, f. 156 ; Ldc 1562, f. 154 vo, 158.

40 Ldc 1511 (exemplaire de la Biblioteca Universitaria di Bologna).

41 Ldc 1493, f. n[4]. Notons que l’office de la disciplina n’est pas intégré au Ldc, ca 1490.

42 Ldc 1477, f. c5 vo-c7 vo. Cette version de l’office est reproduite au moins jusqu’au Ldc 1577, p. 262-265.

43 Addenda 1519, f. ai-a[8] ; Ldc 1563, § 50-62. On n’a pu consulter les Officia fraternitatis Flagellantium Bononie (Bologna, Ugo di Rugerius, 1498) mais l’incipit de l’office de la disciplina y est identique à celui imprimé dans l’addenda de 1519. Voir W. A. Marsen, Catalogue of books printed in the 15th century now in the British Museum, London, British Museum, vol. 6, p. 810.

44 Parmi les deux versions de l’office imprimées dans Ldc 1577, le Modo di fare la divozione ne mentionne pas de stanze di passione tandis que le Modo di far la disciplina est conforme à la tradition de Ldc 1477 (f. 262-265).

45 Ldc 1477, f. gii vo-giii vo. Les rubriques « Tinore / Beth / solo » et « Tinore / Gimel / [solo] » qui accompagnent les premières et secondes leçons sont quelque peu obscures et anachroniques si l’on y reconnaît une tessiture vocale et une indication soliste. En outre, bien que la mention du « tinore » [tenor] puisse évoquer une exécution des Lamentations à deux parties (chant figuré ou cantus binatim), la prescription de deux chantres n’implique pas nécessairement de polyphonie.

46 Ibid., f. g[8] : « Pater Noster detto in silentio, et riposti a sedere, si ordina la divozione nella quale date le discipline & spenti e lumi si canta da dua fratelli, ripigliando il choro il medesimo principio: Stabat mater. », etc.

47 Elisabeth Diederichs, Die Anfänge der mehrstimmigen Lauda vom Ende des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Tutzing, Hans Schneider, 1986, p. 30-31.

48 Le Stabat mater ne fait office de cantasi come que pour une seule lauda (Donna del paradiso), dans une unique source. Il faut attendre la tardive anthologie de Serafino Razzi pour le voir de nouveau utilisé, avec des textes du compilateur (Libro primo, op. cit., f. 26 vo-28).

49 Ldc 1477, f. c5 vo : « Commesse tutte queste cose date discipline & spencti e lumi da sagrestani daquel del G. in fuori & uno che lo nascondino ».

50 Ldc 1544, f. 155-155 vo et Ldc 1556/62, f. 157-157 vo : « Et a quello a chi e commesso dica la prima stanza Piangem’, ch’il nostro salvatore fo preso [stanza 1] ; Perdonna ad noi signor, che con gran fede [stanza 2] ; Perdonate, dal mio excelso regno [stanza 3] » ; Ldc 1563, § 55 « Colui a chi e stato commesso le Stanze di passione [...] dica le sequente stanze: overo altre simili. Quando Maria vide il suo figliulo [stanza 1] ; Lassate lui, e me ponete in croce [stanza 2] ; Quando poi vide in croce il figlio alzare [stanza 3] ; Sconsolati e soli in tanti affanni [stanza 4] » ; Ldc 1565, p. 201-202 : « à chi e comesso dica questa stanza, o una simile Apri il tuo fonte Jesu dolce, & piovi [stanza 1] ; Come ti vegho dolce Signor mio [stanza 2] ; Non e questa cor mio quella suprema [stanza 3] » ; Ldc 1577, p. 263 : « à chi e comesso dica questa stanza, ò una simile Non già t’increbbe ò dolce mio signore [stanza 1] ; Se Christo orò tre volte al padre eterno [stanza 2] ; Ogni cosa sostien chi teme Iddio [stanza 3] ».

51 Lamento che fa la vergine maria della passione di yhesu Christo, [Firenze, Lorenzo Morgiani et Johann Petri, ca 1495], f. 1 vo et 2 vo.

52 Opere di Girolamo Benivieni fiorentino, Venezia, Nicolo Zopino e Vincenzio compagno, 1522, f. 157-158.

53 Laude 1486, f. 71 vo-72 ; Ldc 1519, f. a[4] vo. Dans les libri da compagnia, les stanze di passione côtoient fréquemment des laude déjà bien identifiées dans la liturgie des disciplinati comme Sempre ti sia in diletto, ou Desedate o peccatore.

54 Les « versi della passione che si cantano nel secondo tuono » (Amici mei et proximi mei) copiés dans un ms. de la Compagnia della Madonna del Sasso (liée aux servites de la Santissima Annunziata) relèvent vraisemblablement d’une autre tradition et n’ont pas été retenu ici (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. G.VII.1547).

55 Par exemple, La rapresentatione di Salamone, Firenze, s. l. n. d. [ca 1500], dans N. Newbigin, Nuovo corpus di Sacre Rappresentazioni fiorentine del Quattrocento, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1983, p. 291-312. Rééd. en ligne.

56 G. Mazzatinti, op. cit., p. 147-148 (Magl.VII.690, f. 29, 35, 49 vo [51, cantasi come incertain]) ; Laude 1486, f. 31 vo, 72 vo ; Laude ca 1502-1507, f. 13, 26, 116 vo ; Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ross.424, f. 181 vo [169].

57 « Ista lamentatio cantatur in tono lamentationis yheremiae prophetae et cantatur sic aleph », Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ross.424, f. 92 vo. Au moyen de ce simple cantasi come, Jacopone da Todi – si tant est qu’il en soit l’auteur – parvient à un résultat tout à fait analogue à celui visé par Dufay dans sa Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae qui reprend le tonus lamentationum au tenor. Günther Massenkeil, « Zur Lamentationskomposition des 15. Jahrhunderts », Archiv für Musikwissenschaft, vol. 18/2, 1961, p. 103-114 (104).

58 Voir la synthèse critique de Roger Chartier, « Pouvoirs et limites de la représentation. Sur l’œuvre de Louis Marin », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 49/2, 1994, p. 407-418.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1906.html.

Quelques mots à propos de : Fañch Thoraval

INCAL / UCLouvain

MIM / MRAH-KMGH