Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Enjeux sociétaux et combats politiques

La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

Karine Abiven et Miriam Speyer

La Fine Galanterie est un recueil connu pour être un jalon de la culture galante au xviie siècle en France. Mais on a ignoré jusqu’ici que ces poèmes sont manifestement à chanter sur timbres. Or, cette vocation pragmatique engage des usages sociaux spécifiques : publier l’appartenance à une élite, dans la période de reconfiguration sociale d’après la Fronde. Ce témoin exceptionnel renseigne ainsi sur une fonction concrète et symbolique de la chanson sur timbres au début du règne personnel de Louis XIV.

La Fine Galanterie (1661) is known to be a marking expression of gallant culture of the 17th century. It has however been overlooked until now that the poems it contains are mostly verses set to well-known tunes of the time. This discovery reveals the specific social purpose of this book: its sponsor, by republishing trendy songs, displays his affiliation with an elite during the period of social reconfiguration after the Fronde. This exceptional written testimony thus provides insights into a concrete and symbolic function of “timbres” at the beginning of Louis XIV’s personal reign.

1La Fine Galanterie, paru chez Jean Ribou en 1661, est un recueil de prose et de vers connu des travaux sur les productions galantes au xviie siècle, car c’est un des textes qui montrent l’importance culturelle qu’a prise dans la seconde moitié du xviie le système de représentation nommé galanterie1. Mais il semble bien qu’un fait soit resté inaperçu jusqu’ici : on ne peut comprendre l’ouvrage sans le chanter, du moins en partie. Il est certes dépourvu de notations musicales, mais c’est le propre de tout parolier – on ne note pas une musique qu’on connaît par cœur. Aucune mention de timbre n’a non plus mis la critique sur cette piste, mais certaines paroles et certains moules métriques trahissent sans aucun doute qu’il s’agit d’une compilation des « tubes » de l’époque, ceux qui ont circulé dans les ruelles ou dans les rues de la Fronde. Un des buts de ce recueil imprimé est ainsi de collecter des poésies, des airs et des couplets produits par un cercle social déterminé (une sorte de « best of »), rôle d’ailleurs dévolu d’habitude au manuscrit. L’étrangeté de la publication est qu’elle contient en même temps une généalogie, destinée à prouver l’appartenance de son dédicataire, un certain Simon Chauvel, à l’aristocratie. En effet, la capacité à apprécier et chanter des couplets nouveaux (à bien chanter et bien entendre les choses « finement galantes ») fait partie d’un arsenal de moyens destinés à prouver concrètement qu’on appartient à l’élite.

2Ainsi les lecteurs de l’époque reconnaissaient d’évidence qu’il y avait là des poèmes à chanter sur timbre, ce que la critique littéraire a plus tard perdu de vue, et cette reconnaissance engageait des usages sociaux spécifiques. De ce point de vue, le timbre apparaît comme vecteur de significations qui dépassent le sens des poèmes, puisqu’il peut garder la mémoire d’usages plus anciens, en l’occurrence liés à la Fronde, en ce début des années 1660. On tâchera toutefois de garder à l’esprit qu’un air est aussi un véhicule métrique, sans qu’il faille toujours entendre le palimpseste des paroles précédentes. Ainsi, sur le plan référentiel, le timbre sert-il à véhiculer une histoire récente (par exemple la satire de personnalités connues), ou à être un moule à produire des poésies (sur un air qui « trotte dans la tête » et que tout le monde est supposé connaître) ? La réponse se situant sans doute quelque part au milieu, il s’agira moins de trancher que d’évaluer la part de ces deux tendances. Plus largement, on espère comprendre à quoi pouvait concrètement et symboliquement servir la chanson sur timbre au début du règne personnel de Louis XIV.

Chanter pour prouver son appartenance sociale

La Fine Galanterie : parolier ou recueil collectif de poésies ?

3Dans le paysage éditorial des années 1650 et 1660, La Fine Galanterie est un objet surprenant. Entre 1653 et 1671 sont publiés de nombreux recueils collectifs de poésies (poésies tant à réciter qu’à chanter) : il s’agit d’un genre éditorial à la mode. D’un point de vue matériel, les volumes se ressemblent : ce sont de petits in-12o, souvent imprimés avec peu de soin. La Fine Galanterie déroge : il s’agit bien d’une compilation de pièces diverses2, mais au format autrement plus prestigieux : in-4o. Sa mise en page est soignée : l’ouvrage a été imprimé par Nicolas Foucault, connu pour la qualité de ses impressions, de poésies en particulier. À ce sujet, La Fine Galanterie constitue par ailleurs un hapax dans le catalogue du libraire Ribou, qui travaille d’habitude avec d’autres imprimeurs3.

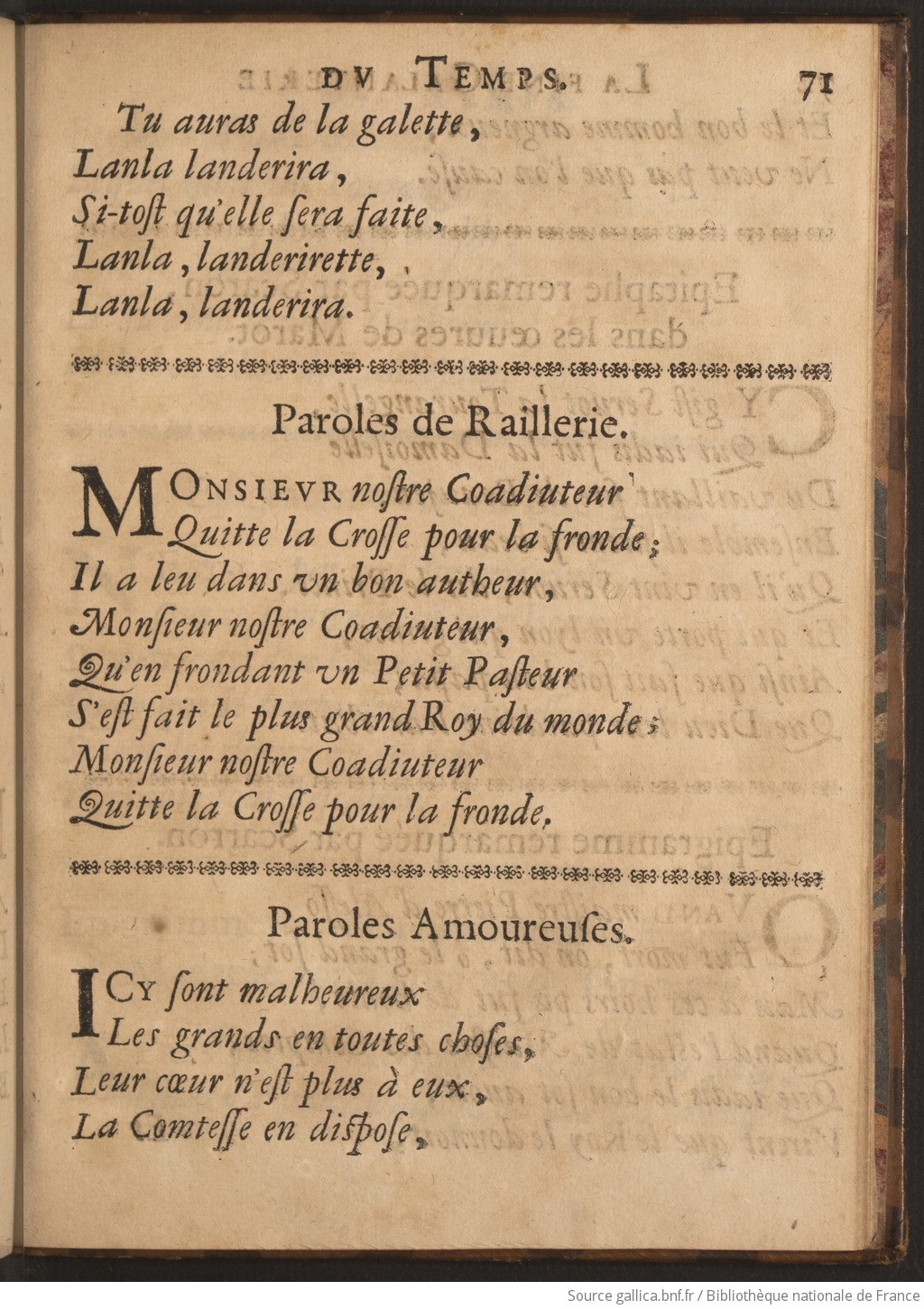

4Le répertoire de ce recueil, dont le seul exemplaire connu est conservé à l’Arsenal4, est pour le moins particulier : si les recueils d’époque publient des madrigaux, des sonnets, des élégies et des chansons, La Fine Galanterie réunit quasi exclusivement des « Paroles », tantôt « amoureuses », tantôt « de raillerie5 » (Illustration 1). Ces « paroles », de surcroît, frappent par leur hétérogénéité formelle : elles peuvent être isométriques ou hétérométriques, regrouper plusieurs strophes semblables ou se résumer à un quatrain ou un sizain isolé. À ces « paroles » s’ajoutent deux « canevas », autre titre rhématique singulier. Le sens de cette dernière appellation s’éclaire à l’aide de la dispositio du recueil. Les Paroles amoureuses « Jeunes Zéphirs… » sont suivies du Canevas « Vos yeux sont doux… » (FG, p. 26-27). À regarder de près, on constate que la composition des deux textes est exactement semblable (un quintil de décasyllabes avec la même alternance de genre de rimes) : le canevas est une variation textuelle se coulant dans le même moule métrique, donc un texte qui pourrait se chanter sur le même air. C’est en fait par la chanson, par l’approche non littéraire, mais musicale, que le recueil doit se comprendre : les « paroles » sont des « paroles à chanter », La Fine Galanterie est un parolier.

Illustration 1 – La Fine Galanterie du temps, composée par le Sieur Faure, Paris, J. Ribou, 1661.

Un parolier méconnu. Ici p. 71.

(BnF, Bibliothèque de l’Arsenal, 4 BL 3005)

Source gallica.bnf.fr.

5Pour singulier que soit La Fine Galanterie, le recueil est par certains aspects une compilation de pièces à la mode qui « circulaient dans les ruelles6 ». La comparaison de son répertoire avec celui des publications des années 1650 montre qu’un ensemble de textes a en effet déjà été imprimé. Intitulés « chanson » ou « air », certaines pièces ont connu une publication dans des recueils poétiques, comme les Poésies choisies (1653-1660), Les Muses illustres (1658) ou La Muse coquette (1659)7 ou des recueils d’airs dans les Airs et vaudevilles de cour de Bacilly parus chez Sercy (1665), ou dans un des volumes du Livre d’airs de différents auteurs8. D’autres proviennent de recueils d’auteur, dont les Poésies de Gombauld (1646)9 ou les Diverses Poésies de Segrais (1658)10. D’autres enfin sont des « tubes » ayant circulé pendant la Fronde, on y reviendra.

6La confrontation des manifestations imprimées montre cependant que les leçons divergent. La nature des variations, singulière, dans La Fine Galanterie invite à penser que le compilateur n’a pas copié sur des imprimés11, mais qu’un manuscrit est à l’origine du recueil, manuscrit dans lequel un secrétaire (le compilateur ?) a consigné une performance au départ orale. Cette hypothèse est corroborée par un autre élément : la présence, dans certaines pièces, de syllabes surnuméraires12. C’est une version présentée dans le cercle de sociabilité, dans laquelle le chanteur ou la chanteuse a ajouté cette syllabe surnuméraire, qui a été notée, et ensuite imprimée.

La chanson comme une preuve de noblesse parmi d’autres

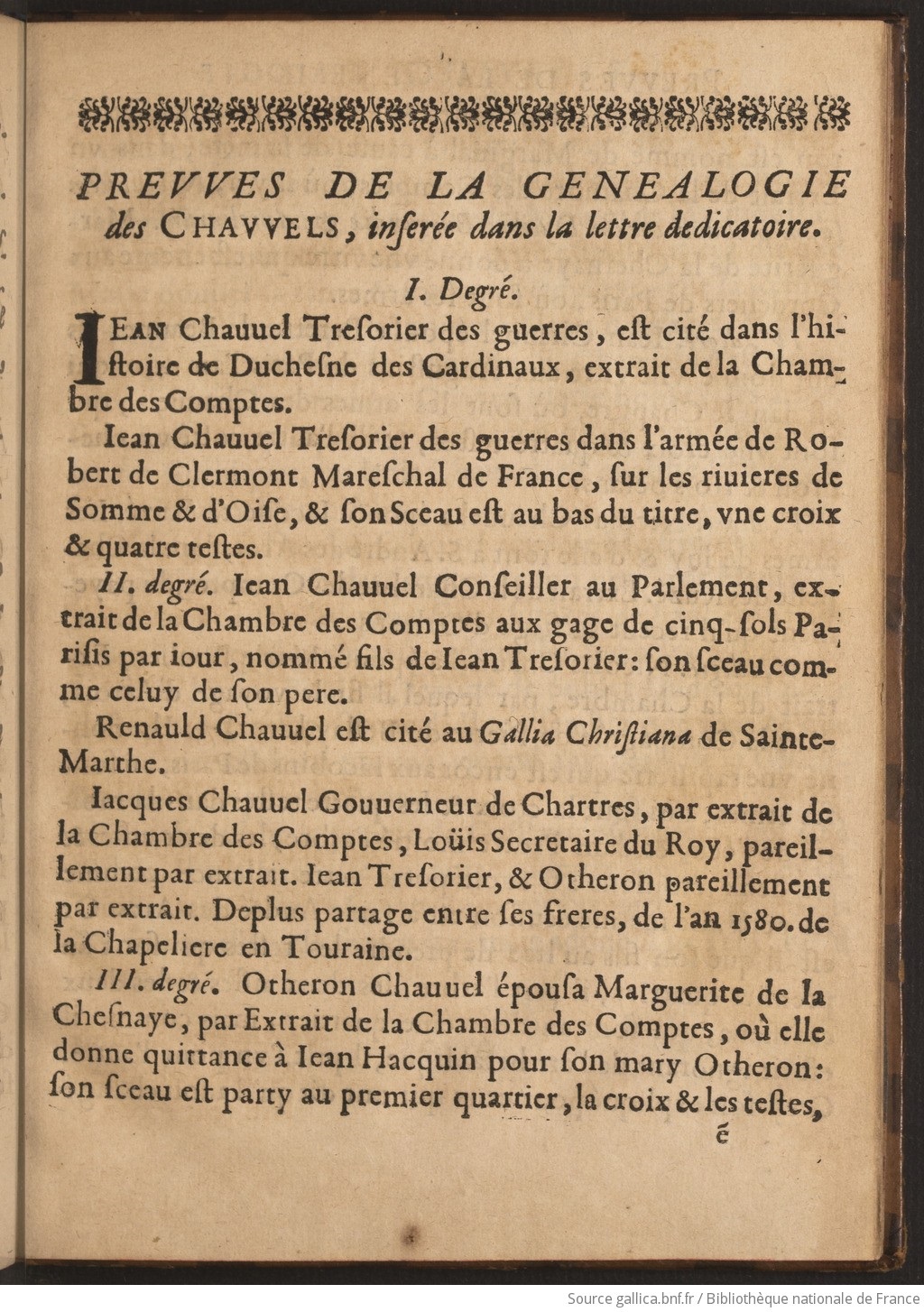

7Le recueil se distingue aussi d’un point de vue thématique. Si les pièces des recueils d’époque relèvent très majoritairement de l’inspiration sentimentale, les textes de La Fine Galanterie abordent aussi l’organisation de la société13, et notamment la distinction entre la véritable, l’ancienne noblesse et ceux qui s’affublent de faux titres. Le péritexte accentue encore cette orientation thématique : le recueil est dédié à Simon Chauvel, sieur de La Pigeonnière, dont on rappelle les titres et charges, l’épître souligne l’appartenance du dédicataire à une vieille lignée de noblesse et le verso de la page de titre est orné de son blason14. Le péritexte est complété par les « Preuves de la Genealogie des Chauvels » (Illustration 2). Tout se passe alors comme si la publication du recueil en tant que telle était la réponse à des attaques contre la famille des Chauvel, ou qu’elle visait à produire une pièce justificative en réaction à une enquête de noblesse royale.

Illustration 2 – La Fine Galanterie du temps, composée par le Sieur Faure, Paris, J. Ribou, 1661.

Preuves de la généalogie, (péritexte, n. p.).

(BnF, Bibliothèque de l’Arsenal, 4 BL 3005)

Source gallica.bnf.fr.

8Simon Chauvel est un homme puissant dans la ville de Blois. Dans le recueil, il s’agit explicitement de répondre à une rumeur de fausse noblesse qui a attaqué sa famille15, à un moment où le pouvoir louis-quatorzien entend réguler les titres de noblesse16. Le recueil liste les preuves matérielles de son ascendance (documents, vitraux, tapisseries qui montrent le passé glorieux de la famille), et les poésies entrent dans ce système. On remarquera que cette association du discours généalogique et des arts n’est pas une exception à l’époque : Marine Roussillon examine ce qu’on pourrait appeler un « moment littéraire » de l’écriture généalogique, en montrant qu’on faisait alors paraître des volumes incluant généalogies et « genres à la mode17 », profitant du prestige de la littérature pour faire vendre de la généalogie.

9L’ascension sociale et l’abus de noblesse apparaissent par suite comme des thèmes récurrents des vaudevilles18 collectés et formés par l’entourage de Chauvel, comme en témoigne aussi un nouveau couplet ad hoc formé sur le timbre « Tourlourirette19 ». On remarquera que le recueil commence par donner la version la plus connue de la chanson (« À l’ombre d’un chêne j’étais l’autre jour, / Auprès de Climène / Parlant de tourlourirette Parlant de, lanlanderirette, Parlant de l’amour. / Lors cette brunette/ Connut mon amour. / De sa main follette / Elle me prit [...] / La main20 »). Il offre une « version spéciale parvenu », en mettant en musique l’absence des preuves de noblesse d’un certain La Saussaye (patronyme courant à Blois) :

Comment la Saussaye

Peut-il justifier,

Sa noblesse vraye,

Et qu’il est un, tourlourirette,

Et qu’il est un lanlanderirette

Ancien Chevalier.

L’on a veu sa mere

Grande l’Arabois

Laquelle estoit fiere

Et portoit un, tourlourirette

Et portoit un lanlanderirette,

Chapperon de soye.

Esleus21, je vous prie

De vouloir oster

Sa chevalerie,

Et mettre son, tourlourirette,

Et mettre son, lanlanderirette,

Casque de côté. (FG, p. 31. On peut écouter cette chanson ici)

10Les couplets thématisent la trajectoire honnie du parvenu ; la veine satirique sert à mettre à distance un repoussoir social. Le refrain, dont on perd l’effet de suspense (volontiers grivois dans les autres versions, comme souvent les refrains insérés), sert ici platement à reformuler l’accusation portée par le tercet. C’est l’obsession thématique qui prime : dire et chanter sur tous les tons que, contrairement à d’autres, on n’est pas un parvenu.

Le timbre : un savoir partagé, donc vecteur d’implicités

11La présentation des textes dans le recueil montre à quel point la musique ou la performance chantée était un savoir partagé à l’époque. D’une part, La Fine Galanterie ne propose aucune distinction dans les formes musicales – presque toutes les pièces s’appellent « paroles » – le lecteur d’époque identifiant, lui, aisément l’air, voire la forme éventuellement dansée22.

12Plus frappant encore, le timbre devient le système organisateur du recueil. Le compilateur regroupe sous un même titre rhématique, comme Paroles amoureuses, plusieurs couplets composés selon le même moule. Mais contrairement aux pièces strophiques que l’on rencontre dans les recueils de poésies à réciter contemporains, ces couplets ne sont pas reliés par le sens. Souvent, en effet, la série commence par un couplet alors très connu (souvent satirique), qui est suivi d’autres couplets, aux registres et sens variés.

13La reproduction de ce premier couplet-tube s’explique de deux manières. D’une part, il permet d’indiquer le timbre à la place de la mention « sur l’air de… ». De l’autre, il est vraisemblable que les usagers du recueil pratiquent, en fonction du moment, l’une ou l’autre partie des paroles, tantôt le couplet satirique, tantôt d’autres couplets. Quoi qu’il en soit, l’existence de cet ensemble de couplets de sens divers illustre (une fois de plus) l’extraordinaire productivité poétique des timbres.

14Dans La Fine Galanterie, la pièce « Vous prêchez dans la cabale… », par exemple, est composée de neuf couplets d’inspirations diverses, satiriques ou pétrarquisantes :

Vous preschez dans la caballe

Contre le Dieu des amours

Et sa bonté sans égale

Vous le pardonne tousjours ;

Mais vos atraits, tres-divine Daumale,

Détruisent tous vos discours.

[…]

Beauté qui luis non commune,

Qui me parois faite au tour,

De tes yeux la splendeur brune

Dans la nuit forme le jour,

Je ne veux pas meilleure fortune ;

Que pour toy mourir d’amour. (FG, p. 54-56)

15L’ensemble témoigne d’une plasticité thématique du timbre : celui-ci ne demeure pas attaché à la satire des précieuses, qui l’a rendu célèbre, mais peut tout autant être accompagné de paroles amoureuses sérieuses. Le nombre notable de neuf strophes témoigne encore d’une pratique sociale : le timbre étant connu et partagé, les membres du cercle proposent, peut-être même dans le cadre d’un concours, leur(s) propre(s) couplet(s). Le timbre est alors le moteur de la production poétique23.

16Pour la compréhension du recueil, la question sociale est donc centrale, par les paroles ainsi que par le palimpseste intertextuel que véhicule le timbre. Une musique connue est porteuse de connotations propres : reconnaitre les timbres pourrait nous permettre de comprendre les stratégies du commanditaire du recueil.

La chanson peut-elle être un moyen de positionnement politique ?

Une pratique élitiste, qui publie des liens socio-politiques

17Certaines chansons contenues dans le recueil sont « populaires », au sens où elles sont connues de toutes et tous : ainsi du timbre Tourlourirette qu’on trouve dans un recueil publié chez Sercy et qui est aussi employé plus tard comme Noël (qui signale une forme d’air particulièrement répandue24). Mais la plupart des airs identifiés25 sont des timbres ayant circulé principalement par l’intermédiaire de pratiques aristocratiques : Petit-fils de notaire ou Turlututu26, Jeunes Zéphyrs27, Précieuses vos maximes, sur l’air des Petits sauts de Bordeaux28, Oui je vous dis et vous répète ou air de la Petite fronde29, Vous me traitez ainsi qu’une tigresse30, et, dans une moindre mesure l’Air des Triolets, qui a connu une circulation très large au plan social mais reste associé à la satire politique pendant la Fronde31. Ce sont des airs qu’on connait aujourd’hui par des chansonniers du xviiie siècle, qui sont largement issus de collections composées pour l’histoire de la noblesse du Royaume, ayant appartenu à des grandes dynasties françaises, qui les ont fait collecter pour documenter les lignées32. Ce ne sont pas les mêmes airs qu’on trouve imprimés dans les mazarinades qui circulaient dans les rues, à part les « Triolets » et « l’air de la Fronde », qui ont eu une transmission par des canaux multiples. Les airs servant aux paroles collectées dans La Fine Galanterie sont ainsi un maillon dans une transmission aristocratique de (paroles de) musique, le plus souvent manuscrite, et ici exceptionnellement imprimée.

18Il s’agissait en effet de publier, au sens d’imprimer et de rendre publiques33, les relations de Chauvel avec la meilleure société et la cour. C’est au clan de Gaston d’Orléans, exilé à Blois avec sa cour après son échec politique pendant la Fronde, qu’il entend rappeler son attachement. Gaston est une puissance locale à Blois où il vit depuis 1652, et meurt en mars 1660, un an avant la parution du recueil (le privilège royal date du 24 juin 166134). Il se peut que Chauvel ait eu besoin, à ce moment-là, de réaffirmer ses liens avec la cour de Monsieur35. Parmi les poètes dont on peut identifier les vers figurent plusieurs de ses familiers : Tristan l’Hermite36 (gentilhomme au service de Gaston), Bouillon (secrétaire de Gaston)37, ou le « chansonnier » de Gaston Blot (« Remainnecour, Savion, Surville38 »). On reconnait aussi des vers de Segrais, qui est gentilhomme de la maison de la Grande Mademoiselle, la fille de Gaston39.

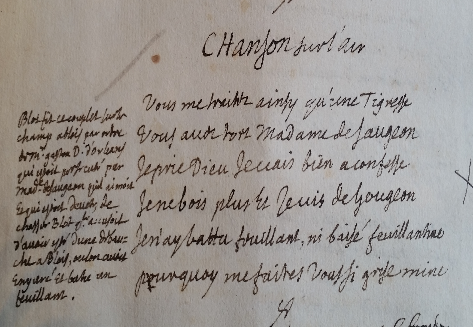

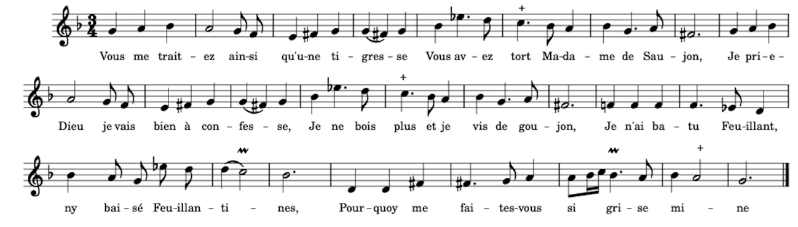

19Les chansons associées de Blot sont particulièrement emblématiques du fait qu’un timbre peut estampiller un milieu socio-politique. Celui qui fut le commensal et le parolier attitré de Gaston d’Orléans est à l’origine, entre autres, de ce couplet :

Vous me traitez ainsi qu’une tygresse

Vous avez tort Madame de Saujon,

Ne vais-je pas fort souvent à confesse,

En Caresme je suis gobe goujon,

Je n’ay batu Feuïllant, ny baisé Feuïllantines,

Pourquoy me faites-vous ainsi la mine ? (FG, p. 78)

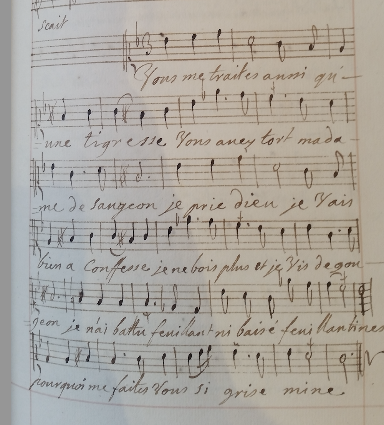

20La facture sophistiquée de l’air renvoie au style de l’air de cour40. Mais c’est bien le couplet de Blot cité ci-dessus qui donne le timbre, selon les copies attestées avec l’air noté dans les nombreux chansonniers manuscrits aristocratiques du xviiie siècle, comme l’attestent les deux copies des illustrations 3 et 4. On l’y trouve transcrit avec toujours la même annotation marginale, qui précise les circonstances de sa composition : en 1652, Gaston d’Orléans, sous l’influence d’une certaine Mme de Saugeon, domestique de Madame et réputée dévote, aurait exigé le renvoi de Blot à cause de ses débauches41.

Illustration 3 – BnF Ms f. fr. 12726, f. 249v. BnF-Richelieu.

Photo K. Abiven

Illustrations 4 et 4 bis – BnF F Fr 12666, cahier d’airs, p. LXXII. BnF-Richelieu.

Photo K. Abiven, et transcription modernisée.

21Ainsi, les circonstances sont inactuelles en 1661 : on fredonne un air et des paroles vieilles de presque une décennie, et on produit même des couplets amoureux sur ce même air42. Le caractère anecdotique de l’épisode aurait pu périmer d’office ce couplet. Pourtant c’est un succès durable, comme le montrent les nombreuses copies dont il fait l’objet. Sans doute le succès de Blot, intimement lié aux péripéties de sa vie et à celle de son maitre, cristallise-t-il l’esprit d’une époque et d’un certain milieu : la cour dite débauchée de Gaston, où on peut « baiser feuillantines ». Même dix ans après les faits, quand on chante du Blot, on rappelle l’image que s’était forgée cette contre-culture de la cour de Monsieur, à Paris comme à Blois.

Le timbre comme mémoire polémique de la Fronde

22Un bon moyen d’épouser les vues des exilés de Blois était de railler les autres perdants de la Fronde, celles et ceux du parti des Princes ou de celui du cardinal de Retz. Un couplet alors fameux concerne par exemple le duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, alors exilé. On y rappelle sa liaison avec la duchesse de Longueville, la sœur de Condé, dont la rumeur courait qu’elle lui avait fait prendre le parti frondeur des princes :

Si l’amour de Marcillac

Continuë ce miquemac

De long-temps la paix n’est faite,

Vrais Dieux cette amourette

Nous va mettre au bissac. (FG, p. 5343)

23Le deuxième couplet, de Segrais, mêle de la même manière galanterie et politique, mais en ciblant d’autres vaincus de la Fronde, les parlementaires :

Parlement appaise toy,

Il faut obéïr au Roy,

Et finir toute querelle ;

Mais quand finira celle

D’entre Philis & moy ? (FG, p. 5344)

24La raillerie du cardinal du Retz, exilé lui aussi, est d’autant plus frappante qu’elle reprend un timbre que le cardinal lui-même (du temps où il n’était que Paul de Gondi, coadjuteur de Paris) avait utilisé contre ses adversaires. Il s’agit de l’air des « Triolets ». Ce tube de la Fronde45 est facilement reconnaissable à sa forme en rondeau :

Paroles de raillerie

Monsieur notre Coadjuteur

Quitte la Crosse pour la Fronde

Il a lu dans un bon auteur

Monsieur notre Coadjuteur

Qu’en frondant un petit Pasteur

S’est fait le plus grand Roi du monde

Monsieur notre coadjuteur

Quitte la crosse pour la Fronde (FG, p. 71, et illustration 1)

25Gondi aurait pris modèle sur David (le petit pasteur) frondant Goliath, en troquant sa crosse, emblème de sa prédication, en fronde, emblème politique. Il était de notoriété publique que Retz avait entrepris ses manœuvres frondeuses pour obtenir la pourpre cardinalice (« devenir le plus grand roi du monde ») : pour lui qui avait prêché le désintéressement, il y avait de quoi railler. En 1649, il avait commandé à son chansonnier, Marigny, des couplets de triolets où il montrait l’opportunisme de ses adversaires du moment46. Les couplets procèdent ici par ce qu’on appelle rétorsion en rhétorique, c’est-à-dire le procédé consistant à retourner l’attaque contre son émetteur. Cette technique de réponse ad hominem est la preuve que l’usage du timbre est foncièrement polyphonique (au sens linguistique du terme, c’est-à-dire qui fait entendre plusieurs énonciations superposées). En 1661, l’opportunisme politique de Retz était d’autant plus risible qu’on savait son échec politique et son exil.

26Un autre exemple de ce positionnement réside dans plusieurs chansons contre lesdites « précieuses ». Myriam Dufour-Maître a déjà montré combien des femmes satirisées sous ce nom avaient fait l’objet de chansons satiriques, parfois violentes, épinglant notamment le supposé ridicule de leur résistance à l’amour47. Elle prouve comment, au plan politique, ces chansons émanaient du camp de la Grande Mademoiselle, qui entendait se distancier de ces femmes dont elle avait été proche pendant la Fronde, et que l’échec politique, là encore, avait dévalorisées. Or ces attaques chansonnières passent souvent par la reprise d’airs connus pendant la Fronde, qui se recyclent en timbres connotés comme satiriques envers les précieuses. C’est, dans notre recueil, exactement ce qui se passe pour l’air des Petits Sauts de Bordeaux, employé pour les paroles « Précieuses vos maximes48 » (FG, p. 57) ou Oui je vous dis et vous répète (p. 75). Dans ce dernier cas, l’air de la Petite Fronde servait à chansonner Mlle de Guerchy, une des filles de la reine Anne d’Autriche, qui étaient réputées précieuses ; on la surnommait Marianne, en référence à la Marianne de Tristan L’Hermite, dont le personnage éponyme avait pu passer pour un repoussoir de pruderie49.

27Même dans une forme proche de l’air sérieux, comme c’est le cas pour Jeunes Zéphyrs, qui a aussi servi de timbre anti-précieuses50, les vaudevilles sont instrumentalisés pour indiquer des allégeances politiques, dans cette période qui se ressent encore des remous politiques consécutifs à la Fronde. Cet usage de la chanson, parce qu’il estompe parfois les frontières entre air sérieux et vaudeville satirique, est un exemple rare dans les imprimés du temps, mais probablement le reflet de pratiques orales et manuscrites, plus souples que les divisions génériques ordinairement admises ne le laissent penser51.

28C’est donc bien par la chanson, et tout particulièrement la pratique du « chanter sur l’air de… » que La Fine Galanterie du temps devient lisible : le recueil, tant par sa facture matérielle que par son répertoire, est le témoin de pratiques orales qui sont ancrées socialement, et peut-être géographiquement. À la frontière du privé et du public, il évoque la pratique des keepsakes, ces albums de prose, de poésies et de gravures, qu’on offrait en souvenir d’un temps et d’un lieu, à l’époque romantique. L’inscription sociale dévolue aux timbres est double, à la fois horizontale – les connaissances implicites que véhiculent les chansons dessinent une frontière entre les initiés, membres du cercle, et les extérieurs – et verticale – la pratique des chansons et de la contrafacture est en soi une preuve de noblesse. Ce sont bien les paroles, dûment sélectionnées, qui donnent du crédit, du prix à une généalogie, en récupérant les symboles culturels de tous les recueils en vogue du temps, parus chez des éditeurs comme Ballard ou Sercy. Finalement, cette Fine Galanterie est en quelque sorte une « playlist », accompagnée d’un livret de famille prestigieux. C’est surtout un témoin exceptionnel d’une certaine praxis sociale de la chanson sous l’Ancien Régime.

1 Ce « recueil au titre célèbre » donne le coup d’envoi à l’emploi du mot galanterie en littérature, véritable tournant discursif dans les années 1660 (voir Delphine Denis, Le Parnasse galant. Institution d’une catégorie littéraire au xviie siècle, Paris, Champion, 2001, p. 143 ; voir aussi p. 12). Il est aussi cité, sans commentaires, par Alain Viala, La France galante, Essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines jusqu’à la Révolution, Paris, PUF, 2008, p. 44. En ce qui concerne plus précisément la publication de la poésie et des chansons, galanterie et galant apparaissent d’abord dans les péritextes de Sercy (Poésies choisies…, dès la rééd. de la 1re partie en 1653). Dans la préface du Recueil de portraits et d’éloges… (Sercy & Barbin, 1659), le préfacier érige le « galant » en aune de mesure et en critère d’inclusion/exclusion sociale en précisant que « pour bien juger une piece galante, il est bon d’estre galant ».

2 Frédéric Lachèvre répertorie La Fine galanterie dans sa Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700. Le jugement qu’il porte sur la publication est cependant peu élogieux. Selon lui, le compilateur Faure « s’est borné à réunir des pièces ou des extraits de pièces dont la plupart circulaient dans les ruelles » (Paris, Champion, 1901-1905, t. II, « Coup d’œil d’ensemble », n. p.).

3 Alain Riffaud suggère à ce sujet que l’« initiative revient à l’auteur qui a contacté l’imprimeur, avant de s’appuyer sur le libraire Jean Ribou pour la vente » (Le Libraire de Molière, Arles, Portaparole, 2022, p. 270).

4 La Fine Galanterie du temps, composée par le Sieur Faure, Paris, J. Ribou, 1661 (BnF, Bibliothèque de l’Arsenal, 4 BL 3005). Désormais FG.

5 Le recueil regroupe 5 pièces en prose et 121 pièces en vers. Parmi ces dernières, on trouve 91 paroles (« amoureuses », « de raillerie », « sérieuses »), 11 épigrammes, 5 pièces intitulées « Vers », 4 « Raillerie », 2 épitaphes, 2 canevas, 1 pont breton, et 1 sonnet.

6 Frédéric Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies […], op. cit., « Coup d’œil d’ensemble », n. p. Selon le bibliographe, le compilateur n’aurait fait que réunir ces « pièces ou extraits de pièces » à la mode.

7 Ainsi « Oui, je vous dis et vous répète » (FG, p. 75 ; Poésies choisies, I, Paris, C. de Sercy, 1653, p. 155), « Je suis charmé d’une brune » (FG, p. 20 ; La Muse coquette, Paris, J.-B. Loyson, 1659, p. 83) et « Prenez le soin de me charmer » (FG, 29, La Muse coquette, op. cit., p. 262). La pièce « Jeunes Zéphirs dont l’amoureuse haleine… » (FG, p. 26), est reproduite tant dans des recueils de poésies (Les Muses Illustres, Paris, L. Chamhoudry / P. David, 1658, p. 261 ; Nouveau Cabinet des Muses, Paris, Vve E. Pépingué, 1658, p. 170 ; Plaisirs de la poésie galante, s. l. n. d., p. 200) que dans le recueil musical Livre d’airs de différents auteurs, Paris, Ballard, 1659, f. 29 v-30.

8 « Belle Saint-Loup, ton esprit dissimule » : FG, p. 64 ; Airs et vaudevilles de cour, Paris, C. de Sercy, 1665, p. 61.

9 « Vous avez dit belle indiscrète » : FG, p. 67 ; Gombauld, Poésies, Paris, A. Courbé, 1646, p. 253. La pièce est aussi imprimée dans Poésies choisies, V, Paris, C. de Sercy, 1660, p. 262.

10 « Depuis qu’à Filiste » : FG, p. 7, Segrais, Diverses Poésies, Paris, A. Courbé, 1658, p. 112 ; « Si l’amour de Marcillac » : FG, p. 53 et Segrais, Diverses Poésies, op. cit., p. 125.

11 Par exemple, le vers « Qui m’était un doux entretien » (« Vous avez dit belle indiscrète », voir n. 10 ci-dessus) devient, dans FG, « Qui n’était qu’un doux entretien ». Dans la pièce « Oui, je vous dis et vous répète… » (Poésies choisies), on trouve la rime « amant » / « roman », qui devient, de manière inhabituelle pour l’écrit, une rime du singulier au pluriel : « amans » / « roman » (FG, p. 75).

12 « Déité, de qui les mortels… », le refrain apparaît une fois avec la syllabe hypermétrique « et » (formant octosyllabe), une fois sans (heptasyllabe) (FG, p. 61). De même dans le couplet « Comment La Saussaye… » (FG, p. 31) sur le refrain « Tourlourirette », l’ajout d’un « Et » fait passer de l’octosyllabe à l’ennéasyllabe.

13 Sur les sujets et les genres poétiques caractéristiques des recueils collectifs de poésie de l’époque, voir Miriam Speyer, « Briller par la diversité » : les recueils collectifs de poésies au xviie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2021.

14 Également décrit dans les preuves de l’épître dédicatoire : « la croix et les quatre têtes dans la moitié de l’écu, & dans l’autre moitié l’arbre, les deux aisles & les deux croissants. »

15 La généalogie comme justification des quartiers de noblesse. Il s’agit pour Faure, protégé de Chauvel, de redresser « une médisance » contre sa maison. On comprend à la fin des « preuves » généalogiques qu’il s’agit de la question du blason familial, et du mauvais mariage d’un des aïeux. « Ignorant de l’art héraldique », cet aïeul se serait trompé de quartier en reproduisant le blason (« Cecy soit expliqué pour ceux qui ont dit qu’il avoit changé d’armes ») (Epistre, n. p.). Voir Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, vol. 1, Société archéologique de Touraine, 1868, p. 54-55.

16 Voir la Déclaration du Roy, Pour la recherche & condamnation des Usurpateurs de Noblesse [...], Vérifiée en la Cour des Aydes le trentiéme Aoust 1661, Paris, P. Rocolet, 1661, p. 5-6 (réimprimée en fac-simile dans Recueil de dix édits, déclarations royales et autres textes sur la noblesse française, éd. Ph. de Monjovent, s. l., 1995).

17 Elle montre des « usages sociaux de la généalogie qui ne reposent ni sur son efficacité juridique, ni sur sa vérité historique, mais plutôt sur sa capacité à représenter des identités ou des pouvoirs et à susciter le plaisir et l’admiration » (Marine Roussillon, « Une écriture littéraire de la généalogie ? Jean-Baptiste L’Hermite de Soliers », xviie siècle, 2020, no 288(3), p. 485-496, ici p. 486). Voir par exemple la clé du Page disgracié.

18 La définition que donne le Dictionnaire de l’Académie Française du mot montre bien le lien de la chanson sur timbre avec des propos d’actualité, voire des ragots : « Chanson qui court par la Ville, dont l’air est facile à chanter, et dont les paroles sont faites ordinairement sur quelque avanture, sur quelque intrigue du temps » (Dictionnaire de l’Académie Française, Paris, Vve Jean-Baptiste Coignard, 1694,1re éd., s. v. vaudeville).

19 FG, p. 31-32. Ce timbre à refrain inséré est la matrice de la chanson « À la volette ».

20 Voir Patrice Coirault, Mélodies en vogue au xviiie siècle. Répertoire des timbres de Patrice Coirault, révisé, organisé et complété par Marlène Belly et Georges Delarue, Paris, BnF Éditions, 2020, no T083, p. 661 (désormais Coirault 2020).

21 Elu. s. m. « Sorte d’Officier dont la principale fonction est de juger en premiere instance des Tailles, Aides & autres impositions » (Dictionnaire de l’Académie française, 1694).

22 La pièce « Précieuses, vos maximes… » (FG, p. 34), aussi appelée « sauts de Bordeaux », peut par exemple être identifiée comme un branle (selon l’Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, Paris, Delagrave, 1930, IIe partie, t. V, p. 3091, qui cite Michel de Pure, dans La Pretieuse ou le mystère de la ruelle, Paris, Lamy, 1656).

23 Voir à ce sujet aussi les séries de couplets qui débutent par « Que Refuge est aimable » (FG, p. 3), « Issu d’apoticaire » (FG, p. 4) et « Monsieur fera paroistre » (FG, p. 85-86). Les couplets se chantent tous sur le timbre de « Petit-fils de notaire », une chanson satirique adressée au maréchal de La Meilleraye. Coirault 2020, no T143, p. 677. Deux versions existent dans les airs notés manuscritement au xviiie siècle : le premier air est noté sur le manuscrit BnF f. fr. 12666 (cahier d’airs, p. 12) et l’autre sur le manuscrit Mazarine Ms 2156, f. 4, avec refrain en « Turlututu » : on peut les écouter en suivant ces liens : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/1_petitfilsdenotairems12666-esv2-80p-bg-20p/ et https://webtv.univ-rouen.fr/videos/1bis_issu-dapoticaire_mazarine2156-esv2-81p-bg-10p/.

24 « Chanson à danser », dans les Airs et vaudevilles de cour, op. cit., p. 8. Voir la contrafacture « Voici la nouvelle que Jésus est né » dans le livret de colportage : La Grande Bible renouvellée des Noels nouveaux, Troyes, Garnier, 1738, n. p., fin du cahier J. Coirault 2020, n° T083, p. 661. Ici FG, p. 29-30. On peut l’écouter ici.

25 Les concordances entre les paroles de La Fine Galanterie et celles notées dans les chansonniers manuscrits du xviiie siècle, ainsi que la confrontation des schémas métriques et rimiques nous ont permis d’identifier sept airs (avec un bon coefficient de certitude).

26 Mazarine Ms 2156, Recueil de chansons historiques du temps, f. 4 ; Bnf Ms f. fr. 12666, cahier d’airs, p. XII. Le timbre est aussi connu sous le nom de « Turlututu en lui tournant le cul », Coirault 2020, no T143, p. 677. Ici FG, p. 29-30. On peut le réécouter ici.

27 Arsenal Ms 3287, f. 78 r. Voir aussi les nombreuses versions imprimées à partir du Livre d’airs de différents auteurs, op. cit. (listées par Anne-Madeleine Goulet, Paroles de musique (1658-1694). Catalogue des « livres d’airs de différents auteurs » publiés chez Ballard, Wavre, Mardaga, no 1659-27, p. 216). Coirault 2020, no 250, p. 358. Ici FG, p. 26. On peut l’écouter ici.

28 Dans le chansonnier dit « de Maurepas » : paroles dans BnF Ms f. fr. 12638, p. 285 ; musique notée dans BnF Ms f. fr. 12657, p. 373. Coirault 2020, no J002, p. 300. Ici FG, p. 57. On peut l’écouter ici.

29 Dans le chansonnier dit « de Clairambault », BnF Ms f. fr. 12726, vol. XLI, E, p. 11, 13 et 37. Coirault 2020, no F050. Ici FG, p. 75. On peut l’écouter ici.

30 Arsenal Ms 3288, f. 33 r. Ici FG, p. 78. On peut l’écouter ici.

31 37 mazarinades imprimées pendant la Fronde sont des triolets, et selon Bernard de la Monnoye, le timbre des « Triolets » est emblématique du blocus de Paris (Gui Barôzai [B. de la Monnoye], Noei borguignon de Gui Barôzai, quatreime ediçion, don le contenun at an fransoi aipré ce feuillai, Dijon, 1720, p. 389). Les chansonniers manuscrits aristocratiques recueillent aussi souvent ce timbre, avec des centaines de couplets successifs (voir par exemple Ars Ms 3288, f. 83 r ; ou Bibliothèque patrimoniale Villon (Rouen), Ms Martainville 146, vol. 1, f. 54 sqq. ; BnF NAF 10879, f. 62 r, 80 v ; BnF Ms Vma7, vol. 1, p. 70-86. Coirault 2020, no T116, p. 672. Ici FG, p. 71. On peut l’écouter ici (version de la mélodie transcrite d’après un manuscrit de la fin du xviie siècle : Ars Ms 3288, f. 83 r).

32 Voir par exemple le chansonnier dit « de Clairambault » (BnF, 58 vol. , Ms f. fr. 12686-12743), issu en grande partie des collections de François-Roger Gaignières, « exper[t] dans l’histoire de la noblesse » (A. Ritz-Guilbert, La Collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, CNRS édition, 2016, p. 51).

33 Voir Christian Jouhaud et Alain Viala (dir.), De la publication : entre Renaissance et Lumières, Paris, Fayard, 2002.

34 Sur cette période de la vie du duc d’Orléans, voir Pierre Gatulle, Gaston d’Orléans. Entre mécénat et impatience du pouvoir, Seyssel, Champ Vallon, 2012, p. 343 sq.

35 Le péritexte rappelle les exploits guerriers de Chauvel (blessures à la tête), notamment à Gravelines (très célèbre victoire de Gaston en 1644). Au sujet de son « démêlé avec Monsieur de la Frette », l’auteur du recueil écrit « que feüe son Altesse Royale, qui faisoit cas de vostre merite & de votre naissance, en voulut estre l’arbitre ». Le concepteur du recueil ménage donc deux types de garantie sociale : non seulement « l’art de plaire » aux successeurs de Gaston, mais aussi le rappel du service des armes : à cette date charnière dans le siècle, le premier « moyen de parvenir » n’a peut-être pas encore remplacé l’autre (voir Delphine Denis, Le Parnasse galant, op. cit., p. 143).

36 « En cherchant des trois dez le sort avantureux » (FG, p. 3 ; de Tristan L’Hermite, selon Frédéric Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies parues de 1597 à 1700, op. cit., t. II, p. 494).

37 « Jeunes Zéphyrs » (FG, p. 26) : « Chanson », dans Jean de Bouillon, Les Œuvres de feu Monsieur de Bouillon, Paris, Charles de Sercy, 1663, p. 197. Voir Anne-Madeleine Goulet, op. cit., p. 216.

38 BnF Ms f. fr. 12726, vol. XLI, E, p. 205. Voir aussi Frédéric Lachèvre (éd.), Les Chansons libertines de Claude de Chouvigny, baron de Blot l’Eglise (1605-1655) précédées d’une Notice Et Suivies De Couplets De Ses Amis : Ch. De Besançon, Condé, Cyrano De Bergerac, Hotman, Carpentier De Marigny, Patris, Le Chevalier De Rivière, Paris, coll. « Le libertinage au xviie siècle », s. l., 1919, p. 58.

39 Voir note 10.

40 Il est de forme AAB avec une phrase A très longue, un large ambitus exploité en B (et un chromatisme de demi-ton qui est très rare dans les chansons moins savantes, qui fait moduler à la relative), ainsi qu’une cadence finale ornée, avec un coulé et 2 tremblements notés. On peut le réécouter ici.

41 « Blot fit ce couplet sur le champ à Blois par ordre de Monsieur qui estoit persecuté par Madame de Sogeon, dame d’honneur de Madame, qu’il aymoit et qui estoit devotte, de chasser Blot, qu’elle accusoit d’avoir esté d’une debauche qu’on avoit faite à Blois où l’on avoit enyvré et battu un feuillant ». Ms BnF f. fr. 12666, p. 410. Voir aussi la copie dans Bnf Ms f. fr. 12726, p. 250.

42 « Belle Philis vous êtes blanche et blonde », FG, p. 35 ; « S’il faut aimer, s’il est inévitable », FG, p. 78.

43 Le chansonnier dit « de Castries » utilise le fameux cantique « Joseph est bien marié » pour faire un vaudeville sur ces paroles (BnF Ms f. fr. 12666, cahier d’airs, p. LXXII). L’adaptation est coûteuse (le -e instable des rimes féminines ne sont pas réalisées mélodiquement, contrainte pourtant toujours suivie dans la tradition de la chanson à timbre ; en outre, il manque la reprise finale). Presque un siècle plus tard, le copiste ne connait plus le timbre et a choisi un air de sa connaissance pour musiquer ce couplet (dont on ne connait pas d’autres réalisations, sauf preuve du contraire). On peut écouter ici cette mélodie mal adaptée aux paroles.

44 Voir note 10 ; voir aussi BnF, Ms f. fr. 12617, p. 255.

45 Voir note 31.

46 Cardinal de Retz, Mémoires, dans Œuvres, éd. M.-T. Hipp et M. Pernot, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 150.

47 Myriam Dufour-Maître, « Les Précieuses chansonnées », dans Élise Dutray-Lecoin, Martine Lefèvre (dir.), Les Plaisirs de l’Arsenal. Poésie, musique, danse et érudition au xviie et au xviiie siècle, p. 305-325.

48 Ibid., p. 310 (n. 15) et p. 315.

49 Notre recueil garde-t-il le souvenir que ce couplet apparaît dès 1653 dans la première partie des Poésies choisies de Sercy (op. cit., p. 155) où il était adressé à Mademoiselle de Guerchy, une fille de la reine d’Anne d’Autriche qu’on entendait débaucher (« Stances » publiées ensuite dans les Œuvres à Benserade). Voir la même allusion dans BnF f. fr. 12638 (« Maurepas », vol. 23), p. 131.

50 Contre une autre fille de la reine, Mademoiselle Vandy. Voir Arsenal Ms 3288, f. 78 v.

51 Sur l’étanchéité entre airs sérieux et chansons politiques et satiriques, et sur le fait que ces genres différents partageaient toutefois le même public, voir Anne-Madeleine Goulet, Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle. Les Livres d’airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Paris, Champion, 2004, p. 63-65.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1901.html.

Quelques mots à propos de : Karine Abiven

Université de Rouen Normandie

CÉRÉdI – UR 3229

Karine Abiven est professeure en langue française à l’Université de Rouen Normandie. Elle a travaillé sur les cultures narratives anciennes et contemporaines, en questionnant les ambigüités du dire vrai (dans L’Anecdote ou la fabrique du petit fait vrai, Classiques Garnier, 2015) ou en cherchant à expliciter les impensés de certaines formes de récit de soi (avec Laélia Véron, de Trahir et Venger. Paradoxes des récits de transfuges de classe, La Découverte, 2024). Elle est aussi spécialiste du discours d’actualité pendant la première modernité, en particulier autour des mazarinades, qu’elle contribue à faire connaitre par le site web Antonomaz (https://antonomaz.huma-num.fr/) et par son étude sur la chanson pendant la Fronde (Sur l’air de la Fronde : chansons d’actualité et guerre civile (1648-1661), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2026).

Quelques mots à propos de : Miriam Speyer

Université de Rouen Normandie

CÉRÉdI – UR 3229

Miriam Speyer est docteure en langue et littérature françaises et spécialiste de littérature française du xviie siècle. Elle est l'autrice de « Briller par la diversité » : les recueils collectifs de poésie au xviie siècle (1597-1671) (Classiques Garnier, 2021), et de nombreux articles, notamment sur les recueils collectifs de poésies. Elle a également codirigé, avec Marie-Gabrielle Lallemand : Usages du copier-coller aux xvie et xviie siècles : extraire, réemployer, recomposer, Caen, PUC, 2021 ; et avec Marie-Gabrielle Lallemand et Claudine Nédelec, De la prose mêlée avec des vers de toutes les façons : diversité du prosimètre, P. F. S. C. L., vol. XLIX, no 97, 2022, https://poemata.hypotheses.org/12320.