Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Enjeux sociétaux et combats politiques

Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

Catherine Merle

Constance de Salm (1767-1845), née Constance de Théis, injustement oubliée aujourd’hui, est une femme de lettres, poétesse, auteure qui, entre autres, a écrit des chansons et une tragédie lyrique, Sapho (1794). Très célèbre en son temps grâce à l’immense succès d’une chanson intitulée Bouton de Rose publiée en 1788 dans l’Almanach des Grâces, cette chanson, qu’elle a écrite adolescente et qui est bien plus qu’une simple romance, aborde des thèmes encore tabous de nos jours. Surnommée « la Muse de la Raison » par ses contemporains, Constance de Salm s’impose dans son œuvre en femme libre et affranchie. Ses écrits questionnent avec talent les relations hommes-femmes à une époque où la place d’une femme dans l’art ne pouvait qu’être celle d’une « Muse ». Constance de Salm fut bien plus en son temps et nous le verrons. Son talent d’écriture est remarquable car il allie précision et parfois même humour.

Lorsque Constance de Salm écrit des chansons, elle s’appuie sur des timbres dans l’air du temps. Grâce à l’édition de 1872 de La Clé du Caveau de Pierre Capelle, ouvrage réunissant deux-mille trois-cent quatre-vingt-dix timbres musicaux, nous proposons de restituer les textes de Constance de Salm sur la musique originale. En effet, la mention « sur l’air de … » nous permet de connaître précisément la source du timbre utilisé par l’auteure.

Nous situerons Constance de Salm par des éléments biographiques et historiques. Nous mentionnerons ses influences, ses goûts, ses choix, ses convictions. Nous évoquerons son œuvre et plus particulièrement ses chansons. Une œuvre riche et audacieuse et à bien des égards novatrice et avant-gardiste. Nous verrons comment ses idées sont mises en musique. Nous prendrons les exemples de cinq de ses chansons (dont trois sont publiées dans Le Chansonnier des Grâces de 1812, une dans l'Almanach des Grâces de 1788 et une dans l'Almanach des Muses de 1794), nous les comparerons et nous les analyserons.

Nous verrons ensuite comment la chanson a véhiculé ses idées et quelle en a été la portée. Quel a été le chemin de Bouton de Rose dans la postérité.

Un tel sujet permet de mettre en lumière une partie pour le moins méconnue de l’œuvre de Constance de Salm, la chanson. Pourtant, nous le verrons, cet aspect est fondamental pour comprendre son œuvre et son personnage.

Constance de Salm, who was born Constance de Théis, nowadays unfairly forgotten, is a writer, a poet who wrote songs as well, and the author of a lyrical tragedy too (Sapho, 1794). She was famous in her days because of her huge hit Bouton de Rose (Rosebud), published in 1788 in l’Almanach des Grâces. This song was written and composed when she was young and is far beyond a mere romance for it deals with topics that are nowadays still taboo. Known by the name of “La Muse de la Raison” among her contemporaries and fellow composers, Constance de Salm imposes herself as a free and liberated woman. Her writings indeed question with keenness relationships between men and women at a time when a woman’s place in art couldn’t obviously be regarded otherwise than a mere “muse” inspiring a male poet! But she was far more than that, as we’ll see. Her talent at writing is really remarkable for it unites accurateness and sometimes a true sense of humour.

When she writes, Constance de Salm uses well known and fashionable tunes. Thanks to La Clé du Caveau (1872), edition by Pierre Capelle, a miscellany which contents some 2 390 musical tunes) we can replace Constance de Salm’s texts in their original music. As a matter of fact, the mention “on the tune of” allows us to discover the true origin of the tunes sung by her.

We’ll first situate Constance de Salm by biographical and historical elements. We’ll mention her different influences, tastes, choices and convictions. We’ll evoke, too, her works and, moreover, her songs. A rich and audacious and in many ways innovative and avant-garde work. We’ll show how far her ideas are set into music. We’ll take for example five of her songs (three of them were published in a catalog called Le Chansonnier des Grâces [1812], one in l'Almanach des Grâces [1788] and one in l'Almanach des Muses [1794]). We’ll compare and analyse all of them. We’ll see how songs have been used by her to convey her ideas and opinions. And how important they still are today. And what was and still is the impact of Bouton de Rose.

Such a study may bring to light a part at least unknown of her work: popular song. Yet, as we’ll see too, this is a key to apprehend Constance de Salm’s work as well as her personal character.

1Constance de Salm, romancière1, poétesse et autrice de chansons, est restée longtemps méconnue de l’histoire des arts, dont elle s’avère pourtant une figure importante. Née Constance de Théis en 1767 à Nantes, elle s’illustre en son temps pour ses prises de positions féministes très avant-gardistes : elle prône l’émancipation féminine notamment par le savoir pour toutes et tous en insistant sur l’importance de la pratique et de la connaissance des arts. Constance rêve déjà d’un idéal d’égalité hommes-femmes. Elle laisse quatre tomes de publications réunissant son seul et unique roman, ses poèmes : des épîtres, des odes et les textes de quelques chansons2. Celles-ci, dont l’écoute ne se cantonne pas aux salons, vont devenir populaires. Madame Pipelet, du nom de son premier mari (qui lui vaut le surnom de la Pipelette), n’hésite pas à les interpréter sur les places ou dans les jardins publics. Constance de Théis n’accède au titre de princesse qu’après son second mariage. On la dénommera désormais Constance de Salm3. Pour l’interprétation de ses chansons durant le colloque, nous avons repris les timbres mentionnés dans La Clé du Caveau de Pierre Capelle4 mais aussi dans l’Histoire de la chanson française de Claude Duneton5.

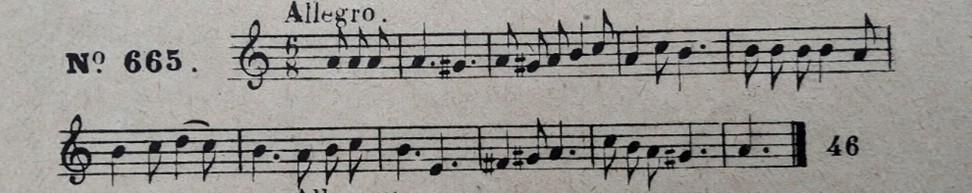

2Le timbre de la première chanson que nous allons évoquer est celui de la chanson Bouton de Rose. Constance de Salm en écrit les paroles en 1781 ; elle a alors quatorze ans. Les paroles sont donc écrites sur ce qu’on appelle un timbre, c’est-à-dire une mélodie préexistante et connue, qui facilite la réappropriation par tout un chacun de la chanson entière puisque seules les paroles changent. Le timbre mentionné en note de la chanson dans le deuxième tome de ses Œuvres complètes6, est l’Air de la Baronne, relevé dans la septième édition de La Clé du Caveau (no 665) :

3Enregistrement audio : Bouton de Rose sur l’Air de la Baronne

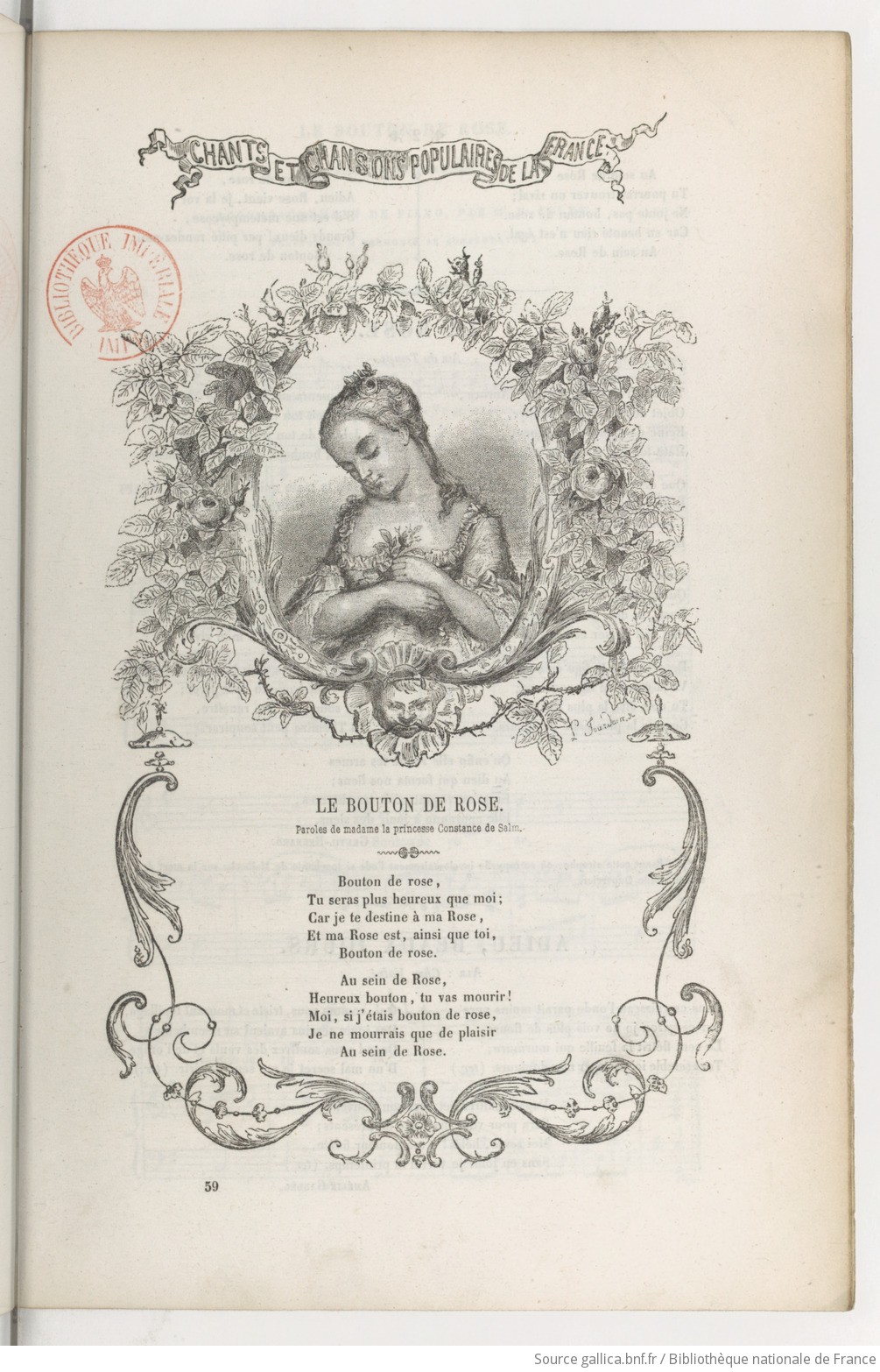

Le Bouton de Rose de Constance de Salm dans le recueil Chants et chansons populaires de France, Paris, Henri Plon & Lecrivain et Toubon, 1859.

4Adolescente, Constance écrit cette chanson sur un sujet encore tabou de nos jours. Elle se questionne sur le plaisir féminin, évoque l’onanisme, voire l’homosexualité7. Le Bouton de Rose sera publié plus tard en 1788 dans l’Almanach des Grâces. L’autrice choisit un timbre attribué à Michel Richard de Lalande (1657-1726), maître du grand motet français, timbre dit Air de la Baronne ou plus tard Chanson de Regnard (en référence à Charles Regnard chansonnier du xixe siècle) et dont La Clé du Caveau mentionne qu’il a été « employé dans divers vaudevilles ». On sait qu’outre sa musique religieuse, Lalande a composé de la musique profane comme les Symphonies pour les Soupers du Roi, des suites de danses, et dans le cas de Bouton de Rose on pense plutôt par exemple à l’air « Tant qu’a duré la nuit » dans la première scène de L’Amour fléchi par la constance8.

5Si cette musique paraît avoir eu beaucoup de succès en tant que timbre9, la postérité de la chanson Bouton de Rose, elle, montre à quel point une chanson célèbre peut être victime de son succès. Le texte de la célèbre chanson écrite par Constance de Salm sera plus tard mis en musique par Louis Barthélémy Pradher (1782-1843). Le caractère très martial de sa musique efface le caractère initialement sensuel et plein de grâce de la première version.

6Enregistrement audio : Le Bouton de Rose – deuxième version L.-B. Pradher

7Cette deuxième version, montrant un net changement dans le goût populaire musical de l’époque, est interprétée dans les salons autour de 1800 par Pierre-Jean Garat, baryton célèbre, accompagné au piano par le compositeur lui-même, Louis-Barthélémy Pradher. Les paroles et la musique qui peuvent nous paraître antinomiques n’empêchent pas que la chanson connaisse un franc succès en son temps, comme en témoigne l’autrice :

J’étais encore fort jeune, lorsque, à la demande de quelques personnes, je fis, en peu d’instants, ces couplets sur le vieil air de la Baronne. Ils furent insérés dans l’Almanach des Grâces, en 1788, et ils y restèrent oubliés pendant dix ans. Le compositeur Pradher les y ayant trouvés, y fit alors un air qui leur donna beaucoup de vogue ; ils devinrent même, comme on le sait, presque populaires10.

8La chanson Le Bouton de Rose de Constance de Salm paraît, de fait, avoir connu une certaine longévité : elle est répertoriée dans Chants et chansons populaires de la France en 1859 (le timbre n’est pas précisé mais il s’agit probablement de la musique de Louis-Barthélémy Pradher). Il semble même qu’on puisse retrouver le texte du Bouton de Rose sur certaines cartes postales romantiques françaises du début du xxe siècle…

9Constance de Salm se sert de la chanson comme vecteur de ses idées. La chanson Couplets sur le décret qui ordonne11 évoque la loi imposant d’inscrire son nom et sa date de naissance sur sa porte lors de la Terreur de 1793. Cette chanson pleine d’ironie s’insurge contre une obligation très mal vécue par les femmes, celle d’inscrire son âge sur sa porte d’entrée.

10Enregistrement audio : Couplets sur le décret qui ordonne

11Notons que Constance utilise bien souvent l’humour, un certain second degré dans le texte de ses chansons. Les procédés qu’elle emploie (hyperboles, métaphore, litote…) sont finement soulignés par la musique. Le timbre utilisé dans cette chanson est Femmes, voulez-vous éprouver ? (La Clé du caveau, no 19512). On le retrouve dans un opéra-comique en un acte intitulé Le Secret dont la première représentation eut lieu le 20 avril 1796 au Théâtre Italien (salle Favart), c’est-à-dire à l’Opéra-Comique à Paris. Le livret est dû à François-Benoît Hoffmann (1760-1828). Le compositeur Jean-Pierre Solié, de son vrai nom Jean-Pierre Soulier, né à Nîmes en 1755 et mort à Paris en 1812, a débuté en tant que chanteur. L’essentiel de sa carrière en tant que compositeur se situe entre 1790 et 1809. Il compose pratiquement exclusivement des opéras en un acte pour le Théâtre des Italiens13. Le timbre : Femmes, voulez-vous éprouver ? est la mélodie de l’air portant le numéro 7 de l’opéra Le Secret.

12La partition est écrite sur ces paroles :

Femmes, voulez-vous éprouver

Si vous êtes encore sensibles ?

Un beau matin venez rêver

À l’ombre des bouquets paisibles.

Si le silence, la fraîcheur,

Si l’onde qui fuit et murmure

Agitent encore votre cœur,

Ah ! Rendez grâce à la nature14.

13On peut en déduire que la musique de la chanson de Constance est devenue un timbre et a été réutilisée dans cet opéra-comique paru trois ans après la chanson initiale. Jean-Pierre Solié a probablement réutilisé la musique qu’il avait composée pour Constance de Salm. À moins qu’elle même ait écrit cette mélodie ? On sait qu’elle connaissait très bien la musique et en composait : elle publie en 1797 ses Six romances pour piano forte ou clavecin chez Naderman.

14Cet opéra qui met en scène la trahison d’une femme par son mari volage, laisse parfois entrevoir de la part du personnage de Cécile, épouse du mari infidèle, quelques lueurs féministes, et des revendications chères à Constance. C’est le cas, par exemple, dans cet extrait de Conseils aux Femmes sur l’air du Partage de la richesse signé de Pierre Gaveaux sur un livret de Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l’Epinoy dit Pigault-Lebrun et qu’on retrouve en 1796 dans la scène 3 du Petit Matelot ou le mariage impromptu, comédie en un acte en prose mêlée de chant :

L’amour pour vous est une affaire,

L’amour pour l’homme est un plaisir ;

S’il est jaloux par caractère,

Il est volage par désir :

Imitez-le lorsqu’il s’envole,

Dès qu’il s’irrite, osez le fuir !

Quand de sa perte on se console,

Il est prompt à reconquérir15.

Air du Partage de la richesse, relevé dans la septième édition de La Clé du Caveau (no 108).

15Constance Pipelet fut en 1795 la première femme à entrer au Lycée des Arts. Elle raconte qu’elle a composé beaucoup de ses chansons à cette époque pour une société dite « anacréontique » dont les membres étaient pour la plupart ceux de la classe de littérature du Lycée des Arts. Ces réunions littéraires consistaient à tirer au sort des mots sur lesquels on devait composer des couplets qui étaient lus ou chantés à la séance suivante. C’est de cette manière qu’elle composa Le Jaloux sur l’air de Sur un sofa, dans un boudoir16 dont le timbre est de François-Guillaume Ducray-Duminil et date probablement de 1799, année de son divorce avec Jean-Baptiste Pipelet. Elle s’adresse à lui :

16Enregistrement audio : Le Jaloux

17Dans une chanson intitulée La Coquette, Constance déplore que les femmes soient trop souvent réduites à une image de superficialité :

18Enregistrement audio : La Coquette (1795)

19Dans cette chanson, elle représente Terpsichore, la muse de la danse, tenant une lyre comme Sapho. Ainsi la voit-on aussi sur un tableau de Jean-Marc Nattier, tenant dans la main un plectre, dans une allure triomphante. Constance de Salm était elle-même surnommée la « Muse de la Raison » par certains de ses contemporains. C’est Marie-Joseph de Chénier, auteur entre autres des paroles du célèbre « Chant du Départ » sur une musique d’Étienne Méhul, qui est à l’origine de ce surnom17. Mais réduire Constance de Salm à ce statut de Muse alors qu’elle est véritablement une autrice originale par son style et par ses idées, n’est-ce pas rabaisser son talent ? On songe au mot célèbre d’Écouchard Lebrun : « Voulez-vous ressembler aux Muses, inspirez, mais n’écrivez pas18 ! » Quoi qu’il en soit, la coquette est ici comparée à Terpsichore pour attester sa supposée superficialité en tant que femme. Elle est jolie, élégante, c’est une femme-image avant tout dans le goût de l’époque. Il n’est pas impossible que Constance ait écrit cette chanson pleine d’ironie au moment de son entrée au Lycée des Arts, se retrouvant la seule femme, jeune de surcroît, parmi une assemblée d’hommes généralement plus âgés.

20Le timbre de La Coquette est celui de Souvent la nuit quand je sommeille (La Clé du caveau, no 546). On le retrouve dans la scène 7 de l’opéra-comique en un acte et en prose (mêlé d’ariettes) Le Traité nul de Pierre Gaveaux et Marsollier. La première eut lieu le 5 juillet 1797 au théâtre Feydeau à Paris donc très probablement après l’écriture de la chanson de Constance. On peut remarquer une certaine similitude de style dans la mélodie avec les chansons que nous avons citées précédemment. Voici les paroles de l’ariette dans Le Traité nul :

Souvent la nuit quand je sommeille,

Je crois le voir à mes genoux ;

Tous les matins quand je me réveille,

Je regrette un songe si doux.

Lorsqu’on parle de mariage,

Je fais les vœux pour être à lui…

Ah ! Dis-moi, toi-même aujourd’hui

Si l’on peut aimer davantage19 ! […]

Portrait de Constance de Salm par Girodet, dans Œuvres complètes de madame la princesse Constance de Salm. Tome premier. Épîtres et discours, Paris, Firmin Didot frères, 1842, s. p., en ligne sur Gallica.

21Pour conclure, les chansons de Constance de Salm ont été si célèbres qu’elles ont probablement généré des timbres. Les dates des premières représentations des opéras-comiques en un acte que nous avons cités sont ultérieures aux chansons initiales de l’autrice, notamment pour les Couplets sur le décret qui ordonne et La Coquette. Constance de Salm aurait bien pu composer ces chansons (donc les paroles et la musique) avant qu’elles n’apparaissent dans les opéras cités. Nous remarquons que les musiques de ces timbres que nous avons cités sont très proches par leurs mélodies : on peut remarquer une certaine similitude dans leur style d’écriture. Elles sont assez élaborées de prime abord, très « écrites » pour des mélodies de chansons. La mesure est binaire, on remarque une réitération de l’idée forte des paroles en fin de refrain, la musique est gracieuse et donne un ton faussement ingénu au caractère de la chanson.

22Constance aurait-elle composé elle-même ces aimables mélodies ? A-t-elle écrit à la fois les paroles et la musique pour commenter à chaud l’actualité du moment ? Le fait que ses chansons puissent générer des timbres prouverait alors que c’est bel et bien la circulation de ses chansons qui aurait fait son succès et sa célébrité en son temps. Cette hypothèse ferait de Constance de Salm l’une des pionnières de la « chanson à texte », par les idées fortes qu’elle expose, mais aussi l’une des premières autrices-compositrices-interprètes de l’histoire de la chanson française. La SACEM étant à l’époque loin d’être créée20 on peut se demander comment Pierre Gaveaux21, Jean-Pierre Solié ou François Guillaume Ducray-Duminil se sont réapproprié les musiques des chansons de Constance de Salm… Et nous pourrions répondre : comme des timbres, c’est-à-dire des airs populaires du domaine public.

1 Vingt-quatre heures d’une femme sensible, dans Œuvres complètes. Vingt-quatre heures d’une femme sensible. Pensées (éd. 1842), Paris, Hachette livre / BnF, 2016, t. 3, p. 1-143. Le roman psychologique qu’elle écrit en 1824, décrit avec subtilité les sentiments d’une femme trompée par son mari. Le titre annonce celui du roman de Stefan Zweig Vingt-quatre heures de la vie d’une femme écrit cent ans plus tard.

2 Œuvres complètes de madame la princesse Constance de Salm Sapho. Cantates. Poésies diverses, Paris, Firmin-Didot, 1842, 4 vol.

3 Le patronyme de Pipelet se retrouve également dans Les Mystère de Paris d’Eugène Sue. En effet l’auteur baptise les concierges Anastasie et Alfred Pipelet. Ceci n’est pas un hasard puisque le père d’Eugène Sue, chirurgien herniaire comme le premier mari de Constance, venait régulièrement chez les Pipelet. Lors de l’allocution le 4 novembre 2021 était présentée une gravure du roman signée Navellier & Marie S. et montrant « Mme Pipelet lança[nt] du haut de l’escalier son poêlon de faïence ».

4 Pierre Capelle, La Clé du caveau, septième édition, Paris, Éditions Salabert, ca 1872.

5 Claude Duneton, Histoire de la chanson française, Paris, Le Seuil, 1998.

6 Œuvres complètes de madame la princesse Constance de Salm, éd. citée, t. 2, p. 310.

7 Le bouton de rose est un classique des sous-entendus érotiques : voir Le P[ucelage] ou la Rose de Piron avec une musique de J.-P. Rameau, 1726. Voir Sylvie Bouissou, J.-P. Rameau, Paris, Fayard, p. 246. Ici l’allusion à l’homosexualité féminine vient du bouton de la rose. Constance de Salm écrira aussi une tragédie lyrique en trois actes mêlés de chants intitulée Sapho sur une musique de son ami le compositeur Martini (à qui elle dédie un Éloge) dans Œuvres complètes. Éloges. Rapports. Notice. Mes soixante ans (éd. 1842), Paris, Hachette livre / BnF, 2016, t. 4, p. 113-128 ; Éloge de Martini. C’est durant la Terreur, au château de l’Aventure (dans le département de l’Aisne) que Constance écrit sa tragédie. La première a lieu le 14 décembre 1794 au Théâtre des Amis de la Patrie, rue Louvois à Paris. L’œuvre remporte un franc succès. Sa Sapho, amoureuse de Phaon, est une Sapho éclairée par le savoir, et Constance s’identifie à son personnage comme en témoigne le premier vers de son Épître aux Femmes : « Ô Femmes, c’est pour vous que j’accorde ma lyre… », dans Œuvres complète de madame la princesse Constance de Salm. Épîtres. Discours (éd. 1842), Paris, Hachette livre / BnF, 2016, t. 1, p. 275-277. La pièce est jouée plus de cent fois et Martini aurait eu l’idée d’en faire un opéra, mais sans mener à bien son projet. Au vu de son succès, cette tragédie mêlée de chants a-t-elle généré des timbres ?

8 Michel-Richard de Lalande, L’Amour fléchi par la constance, Paris, C. Ballard, 1697, p. 3. Disponible sur Gallica.

9 L’Air de la Baronne a été aussi utilisé entre autres dans une « chanson philosophique » intitulée Tout Passe due à Fortuné Marie : « Ici tout passe / Rien ne saurait durer toujours, / Et du bonheur même on se lasse ; / Peines, plaisir, saison d’amour / Ici tout passe […]. » La chanson, publiée dans L’Année Lyrique des troubadours de Marseille de 1811, illustre la longévité de ce timbre écrit sous Louis XIV.

10 Œuvres complètes de madame la princesse Constance de Salm, éd. citée, t. 2, p. 309-310.

11 Couplets sur le décret qui ordonne se trouve dans l’Almanach des Muses pour l’an III de la République, ou Choix des poésies fugitives de 1794, Paris, Louis, an III, p. 49-50.

12 Pour éviter d’abondantes notes, les références à la Clé du caveau sont entre parenthèses et renvoient à l’édition citée, ca 1872.

13 Sur les dix-neuf opéras qu’il compose, quatorze sont des opéras en un acte.

14 François-Benoît Hoffmann, livret, Jean-Pierre Solié, musique, Le Secret, opéra en un acte, Paris, Leblanc, 1796, air numéro 7, p. 87, en ligne sur Gallica.

15 Charles Pigault-Lebrun, livret, Pierre Gaveaux, musique, Le Petit matelot ou Le mariage impromptu, comédie en acte en prose mêlée de chant, Paris, Huet, 1796, p. 11-12 (air no 108 dans La Clé du caveau).

16 Pierre Capelle, La Clé du Caveau, éd. citée, air no 568.

17 Constance signera d’ailleurs L’Hymne sur la Paix « chanté sur le théâtre Feydeau en 1797 » sur une musique de Méhul. Hymne sur la Paix dans Œuvres Complètes de madame la princesse Constance de Salm. Sapho. Cantates. Poésies divers (éd. 1842), Paris, Hachette livre / BnF, 2016, t. 2, p. 281.

18 Ponce-Denis Écouchard Lebrun (1729-1807), Œuvres de Ponce-Denis Écouchard Le Brun, Ode III « Aux Belles qui veulent devenir poètes », Paris, Warée, 1811, p. 369, 424. Disponible sur Gallica.

19 Pierre Gaveaux, musique, Benoît-Joseph Marsollier, livret, Le Traité nul, s. l., [1797], p. 62-65, en ligne sur Gallica.

20 La création de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique date de février 1851.

21 Le fait que Pierre Gaveaux soit d’abord un chanteur célèbre a pu contribuer à la circulation des chansons de Constance de Salm et ses réappropriations éventuelle n’en serait donc que plus aisées. Pierre Gaveaux est le compositeur du Réveil du Peuple sur de paroles de Jean-Marie Souriguère, s’opposant à la Marseillaise. (Le Réveil du peuple contre les terroristes. Paroles de J. M. Souriguere, [pr 1 v. & b.], en ligne sur Gallica. Ce chant déplorant les excès de la Terreur fut interdit par le Directoire en 1796. La chanson utilise un timbre qui date de 1795 selon La Clé du Caveau, éd. citée, p. 247.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1910.html.

Quelques mots à propos de : Catherine Merle

Catherine Merle est chanteuse, violoniste et auteure. Elle a travaillé avec l’écrivain Claude Duneton sur l’histoire de la chanson donnant lieu entre autres à un spectacle au théâtre du Rond-Point. En septembre 2021 elle participe aux journées européennes du patrimoine et donne une conférence-chantée agrémentée de violon sur Constance de Salm Constance de Salm (1767-1845), pionnière de la chanson à texte. En septembre 2023 a été publié aux éditions Unicité un livre-hommage sur l’écrivain Claude Duneton intitulé Claude Duneton façon puzzle ouvrage qu’elle a coordonné avec Gisèle Joly et Pierre Chalmin.