Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Approches anthropologiques

Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

Marc Clérivet

Le timbre est toujours appréhendé comme un air entier supportant des paroles. L’étude d’une chanson de tradition orale collectée en Bretagne permet de montrer que le concept peut être adapté à des échelles plus petites. De nombreux airs apparaissent ainsi comme le résultat d’un processus d’emprunts-recombinaison-adaptations (centonisation) de petites cellules musicales ; un patchwork compositionnel certainement à l’origine du façonnage de nombreux airs de chansons de transmission orale voire de facture chansonnière écrite.

The timbre is always understood as a whole tune with lyrics. A study of an oral song collected in Brittany shows that the concept can be adapted to smaller scales. Numerous tunes thus appear to be the result of a process of borrowing-recombining-adapting (centonisation) small musical cells; a compositional patchwork that is undoubtedly at the origin of the shaping of numerous tunes from oral songs and even written songs.

1Cet article a plusieurs objets. Le premier est d’exposer les résultats d’une étude de cas réalisée sur l’air d’une chanson populaire de transmission orale, collectée en Haute-Bretagne : Hé là-haut dans ces prés doux. Le second consiste à rediscuter la place du concept de timbre, tel qu’il est entendu entre les xviie et xxe siècles dans la circulation de la chanson de transmission orale. Il s’agit par ailleurs de montrer comment les mécanismes d’emprunt mélodique à des échelles diverses peuvent servir de moteur compositionnel, à la condition d’accepter de réinterroger la notion d’identité mélodique.

Positionnement de la recherche

2La problématique initiale de cette recherche, à savoir l’étude de l’air de la chanson Hé là-haut dans ces prés doux, n’avait aucun lien de près ou de loin avec la notion de timbre musical. Celle-ci a déjà largement été explorée par de nombreux chercheurs comme Jean-François « Maxou » Heintzen, Vincent Morel pour les feuilles volantes ou encore Marlène Belly et Bernard Lasbleiz concernant les croisements mélodiques entre répertoires profanes et religieux. La notion de timbre n’a, en réalité, émergé que dans un second temps, lors d’une étude comparative paradigmatique de différentes versions de cette chanson, sur le modèle de celles menées par Patrice Coirault dans Formation de nos chansons folkloriques1. Cette comparaison avait pour but d’essayer d’éclairer les ressorts de la variabilité des airs supports des occurrences d’une même chanson en examinant leurs ressemblances mélodiques. C’est dans ce cadre précis que les phénomènes d’emprunts mélodiques et de contrafacture sont apparus ainsi que la question de leur échelle opératoire. Ainsi, par son caractère original propre que nous définirons, cette chanson a, fortuitement, permis d’éclairer de façon précise les éléments et mécanismes qui président à la grande variabilité des airs de ce type de chanson.

3Cette étude résulte d’allers et retours entre des phases de recherche solitaire, de réflexion collective et de partages avec des spécialistes. Je remercie à ce titre Tristan Jézéquel Coajou, pour toute l’aide apportée, mais aussi Marlène Belly, Catherine Perrier, Alice Tacaille, Robert Bouthillier et Eva Guillorel pour les échanges ainsi qu’un panel de « cobayes » constitué par les étudiants en musique traditionnelle du Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle Vivant Bretagne Pays de la Loire.

Méthodologie

4Cette recherche a vu se succéder en réalité plusieurs investigations. L’étude de cas, à proprement parler, a été initiée lors d’un atelier de chant que j’ai donné aux étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur. Lors de la séance, la chanson Hé là-haut dans ces prés doux, issue du répertoire de la chanteuse Clémentine Jouin, originaire de Sixt-sur-Aff, commune située entre Rennes et Redon (Ille-et-Vilaine), a été analysée et pratiquée par les étudiants.

5La deuxième phase d’étude s’est effectuée à une échelle beaucoup plus large : la chanson-type. En considérant cette chanson comme une des nombreuses occurrences ou versions d’une même affabulation2, c’est-à-dire à la manière dont les chercheurs ont opéré depuis Patrice Coirault, il s’est agi de réunir puis de comparer toutes les occurrences de Hé là-haut dans ces prés doux recueillies en Bretagne. Il est apparu, dès la première écoute de la petite dizaine de versions disponibles sur la base Dastum, que leurs supports musicaux offraient une grande ressemblance entre eux. L’hypothèse de l’existence d’un air-type s’est offerte par analogie avec le concept de chanson-type développé par Patrice Coirault. Une étude paradigmatique de ces airs supports – sur le même modèle que celle opérée pour les textes – a donc été opérée.

6La troisième phase a consisté à étendre l’étude paradigmatique à d’autres mélodies. Deux investigations ont été menées en parallèle. La première a eu pour objet les supports mélodiques d’autres chansons de transmission orale différentes de Hé là-haut dans ces prés doux. Dans la seconde, la réflexion a porté sur les timbres connus et présents sous forme écrite dans les recueils, notamment aux xviie, xviiie, et xixe siècles. Concernant la première investigation, les étudiants et/ou les chanteurs impliqués devaient dire à quelle autre chanson l’air de celle-ci les faisait penser. Les réponses étaient enregistrées et prises en considération sans jugement de valeur. Il s’agissait de questionner des ressentis, de prendre au sérieux le déclaratif et de ne pas hiérarchiser au préalable les critères de ressemblance en acceptant une recherche par l’analogie et par la pratique, quitte à se perdre dans des glissements infinis. En effet, l’air de chaque nouvelle chanson entonnée pouvait correspondre, pour tout ou partie, aux airs d’autres chansons de transmission orale.

7La seconde investigation s’est effectuée entre connaisseurs et spécialistes des timbres avec l’idée sous-jacente de considérer chacune de ces mélodies inscrites dans les « Clés » ou les recueils, non comme des objets immuablement fixés mais bien comme des interprétations d’un air-type dont la nature polymorphe n’est véritablement accessible que par la prise en considération de toutes les versions du même air, que cet air ait changé ou non d’appellation au cours du temps ou selon les auteurs.

8La quatrième étape de la recherche a consisté à dégager quelques principes et à émettre quelques hypothèses pour expliquer la plasticité de ces objets mélodiques. Pour cela, on a essayé de montrer l’articulation avec le concept de timbre musical pris à des échelles différentes, et d’intégrer à la réflexion le concept d’entendement modal.

Corpus

9Cette étude ne repose en réalité pas sur un corpus mais bien sur deux, voire trois, imbriqués les uns dans les autres. S’ils étaient au départ nécessaires pour les besoins de la recherche et pour donner du cadre au propos, la pertinence de leur maintien s’est amoindrie au fur et à mesure que la recherche avançait. Les identifier ici permet néanmoins de comprendre la façon dont les investigations ont été menées, c’est-à-dire par élargissements successifs. Ainsi, si le point de départ a été la chanson Hé là-haut dans ces prés doux, les investigations ont permis de délimiter les corpus I, II et III :

– Le corpus I comprenant l’ensemble des versions de la chanson type Hé là-haut dans ces prés doux

– Le corpus II renfermant d’autres chansons dont la mélodie support ressemble à l’air de la chanson Hé là-haut dans ces prés doux, totalement ou par fragments.

– Le corpus III contenant des timbres issus de recueils et qui s’apparentent pour tout ou partie à la mélodie support de la chanson du corpus A.

Hé là-haut dans ces prés doux, analyse de cas de la chanson

10Hé là-haut dans ces prés doux est une chanson tirée du répertoire de Clémentine Jouin. Cette chanteuse de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine) l’interprète dans un enregistrement situé sur le disque qui lui est consacré3.

11La chanson n’a, semble-t-il, été repérée ni par Laforte ni par Coirault, ni même par les successeurs de Coirault. Elle n’est par conséquent recensée dans aucun des deux catalogues4. Il n’existe donc officiellement aucune description de cette chanson-type. Les versions dont nous avons eu connaissance ne proviennent que de Haute-Bretagne5. La connaissance de cette chanson semble être cantonnée à une petite région dans un triangle entre Vannes, Ploërmel et Chateaubriant. Elle présente, enfin, un caractère confidentiel : elle n’a été enregistrée qu’en un petit nombre de versions. Seules huit occurrences ont été recensées sur la base Dastum :

– Clémentine Jouin, Sixt-sur-Aff (35) (enr. A. Simon).

– Hélène Gicquel, Pipriac (35) (enr. C. Quimbert).

– Yves Huguel, Redon (35) (enr. A. Poulain).

– Anonyme, Saint Abraham (56) (enr. Sélection Bogue d’Or 1977).

– Jean-Charles Michel, Redon (35) (enr. Sélection Bogue d’Or 1976).

– L. Guillaume, Ruffiac (56) (enr. CNRS/ATP L. Radioyès).

– Joseph Bonny, Saint Congard (56) (enr. CNRS/ATP L. Radioyès).

Analyse textuelle

12Pour les habitués de ce type de répertoire, cette chanson apparaît assez banale. En premier lieu, l’affabulation6 est relativement simple. D’aucuns pourraient la qualifier de pauvre, en ce sens qu’elle est assez courte et qu’elle ne relate pas d’histoire édifiante. Elle fait partie de ce type de chansons qui laisse aux interprètes et aux auditeurs tout le loisir d’y mettre le contenu qu’ils veulent et d’en interpréter les sens comme ils le souhaitent.

13Elle se présente en outre comme une conversation entre deux interlocuteurs. Pour cette raison, elle pourrait figurer dans le quatrième volume du catalogue de Conrad Laforte, regroupant les chansons en dialogue. Il s’agit ici d’un échange entre un homme (qui n’est presque jamais qualifié) et une bergère7. Dans les versions les plus complètes, le dialogue se compose de trois questions, chacune suivie de sa réponse. L’homme demande ainsi successivement ce que la bergère ferait si elle se retrouvait dans trois situations qui ont en commun d’être périlleuses : la visite du loup, la visite d’un berger puis l’agression par ce berger. La bergère apporte, à chaque question, une réponse justifiée. Elle se placerait sous la protection de son chien dans le premier cas, fuirait en courant, quitte à abandonner son troupeau, dans le deuxième, et enfin appellerait au secours les bergers du village dans le troisième.

– Hé là-haut dans ces prés doux

N’aurais-tu point peur ma bergère ?

Hé là-haut dans ces prés doux

N’aurais-tu point peur du loup ?

– Oh ! nonni non je n’y crains rien

Tout en filant ma quenouillette,

Oh ! nonni non je n’y crains rien

Sous la bonne garde de mon chien.

– Si ce berger venait à toi

Que ferais-tu donc ma bergère ?

Si ce berger venait à toi

Que ferais-tu ? oh ! dis le moi.

– J’abandonnerais mon troupeau

Et je courrais à perdre haleine,

J’abandonnerais mon troupeau

Je m’en irais jusqu’au hameau.

– Si ce berger courait mieux que toi

Que ferais-tu donc ma bergère ?

Si ce berger courait mieux que toi

Que ferais-tu ? oh ! dis le moi.

– J’appellerais à mon secours

Tous les beaux bergers du village,

J’appellerais à mon secours

Tous les bergers des alentours.

14Comme le montre bien la transcription ci-dessus, cette chanson est strophique. Chaque strophe, correspondant à la question de l’homme ou à la réponse de la femme, est un quatrain d’octosyllabes qui n’offrent pas d’assonance de fin de vers stable d’une strophe à l’autre. Le schéma de coupe, du type de celui proposé par Coirault, est le suivant8 :

| M | F | M | M |

| 8 | 8 | 8 | 8 |

15Si cette chanson ne présente aucune originalité au niveau de son affabulation, de son organisation strophique et métrique, sa structure rimique en [RabéRaa], en revanche, a permis de rendre l’analyse mélodique particulièrement efficace.

Structure strophique [RabéRaa] et conséquences sur les structures mélodiques

16Cette appellation renvoie aux rimes et assonances au sein de chaque quatrain. En effet, les assonances fonctionnent de strophe à strophe. Dans chacune, les vers 1, 3 et 4 ont la même assonance, tandis que le vers 2 se dégage de cette logique et offre une tendance à l’assonance en [ɛ]. Notre chanson présente le schéma MFMM avec une particularité que les vers 1 et 3 sont identiques.

17La forme textuelle particulière, en [RabéRaa], a été mise au jour par Benoît de Cornulier9. Cette structure renvoie à des types de chansons bien connus, particulièrement répandus dans la chanson de transmission orale. Il s’agit de ce que Coirault appelle le « genre court », que l’on retrouve en grande quantité soit dans le répertoire enfantin10, soit dans celui destiné à supporter la danse11 ou à accompagner le travail12. Il est en revanche beaucoup plus rare de retrouver cette structure [RabéRaa] dans des chansons plus longues qui ne présentent pas cette forme de saynète.

18Rappelons qu’au-delà d’une simple forme-type, la structure [RabéRaa] est un véritable procédé rhétorique dans la facture de chanson, la structure mélodique suivant bien souvent une logique analogue à celle de la structure textuelle. C’est le cas pour cette chanson. Ainsi, en recourant à la notion de cellule mélodique13, on peut faire apparaître par analogie un schéma mélodique très similaire au schéma de rimes :

| Schéma des rimes et assonances | Ra | bé | Ra | a |

| Cellules mélodiques composant l’air | a | b | a | c |

19Dans ce cas chaque lettre correspond à une cellule mélodique. Deux cellules juxtaposées forment une proposition ou phrase mélodique. Cette façon d’appréhender la structure de l’air de la chanson permet l’étude comparative.

Études comparatives mélodiques des chansons du corpus A

20Une fois les questions de structures traitées, il nous faut revenir sur la recherche. La manière dont ont été menées les investigations oblige à positionner cette étude dans une « zone grise ». En effet, il a fallu travailler sur des fragments mélodiques de tailles diverses, en acceptant de remettre en cause les conceptions d’identité mélodique telles qu’elles ont pu ou peuvent encore être édictées dans la culture musicale savante d’Europe de l’Ouest. Les fondamentaux que sont les critères d’unité de rythme, de carrure et de tonalité/modalité ont dû être interrogés à l’aune d’une recherche plus analogique que strictement comparative.

21Dans le cas de notre chanson, nous l’avons déjà souligné, il est apparu dès la première écoute que les différentes versions enregistrées ont des supports musicaux très proches entre eux.

Figure 1 – Transcription des différentes cellules en sol14 (etc.)

22Les deux seuls éléments qui ont pu faire apparaître une hétérogénéité dans le corpus A sont l’ajout ou le retrait de notes dans chacune des cellules et la question du mode majeur ou mineur de cet air.

23Le premier élément est à mettre principalement sur le compte des irrégularités du texte et aux adaptations musicales qui en résultent (la chanson étant syllabique). Il peut être dû également aux façons de faire de certains chanteurs. Cela concerne le début ou la résolution des différentes cellules. Ces notes supplémentaires sont marquées entre parenthèses dans la transcription moyenne proposée ci-dessus.

24Le second élément est plus discutable. Il n’a pu être tranché que par la transcription de toutes les versions et leur comparaison. Si on distingue le dessin mélodique formé par les degrés de l’échelle, du mode ou du tempérament de ladite échelle15, alors il faut se rendre à l’évidence : toutes les versions apparaissent identiques. Autrement dit, dans notre exemple, tous les interprètes qui chantent Là-haut, là-bas (soit quatre syllabes donc quatre notes) débutent sur un 5e degré inférieur en levée (saut de quarte descendant), puis chantent successivement les trois premiers degrés de l’échelle (schéma : -5123). Les intervalles entre les degrés 2 et 3 ne sont pas identiques pour tous cependant. Ainsi sur les sept versions enregistrées, deux pourraient être considérées comme plutôt majeures16 et les cinq autres mineures17 !

25Ainsi, l’étude du corpus A permet de mettre en évidence trois choses. Tout d’abord, toutes les versions recueillies sont chantées sur le même canevas mélodique (enchainement de notes) à quelques variations près. Ensuite, les variations mélodiques importantes se situent surtout sur les cellules b et c tandis que les plus fines interviennent sur a. Enfin, les logiques de ces fines variations sont liées aux adaptations rythmiques à la métrique des vers, aux habitudes de chanteurs et à une logique modale.

Comparaisons mélodiques au sein du corpus B

26Le protocole pour constituer le corpus II18 s’est déroulé en deux temps. En effet, il apparaissait compliqué de donner aux personnes interrogées accès aux deux types de mélodies majeures et mineures en même temps19. Une première partie résulte donc des réponses du panel après avoir écouté et fredonné les mélodies comportant une échelle au 3e degré bas (versions mineures). La seconde partie a été constituée après avoir procédé au même exercice avec des mélodies au 3e degré haut (versions majeures).

Comparaison totale ou comparaison partielle

27Dans la masse des chansons qui m’ont été proposées, il a fallu choisir celles que je gardais pour la constitution du corpus. Cela revenait à interroger le degré de ressemblance entre la mélodie de la chanson et celles proposées par le panel, autrement dit à définir les critères qui me semblaient les plus pertinents. Le premier choix a consisté à examiner le niveau des cellules mélodiques et non celui des airs entiers. Dans un deuxième temps, j’ai opté pour conserver tous les airs dont au moins une cellule était identique20 à a, b ou c. En gardant les enseignements de la première analyse, j’ai opéré un traitement différencié : si la ressemblance requise avec a devait être forte, j’ai accepté, en revanche, que celle concernant les cellules b et c soit plus faible pour n’être réduite qu’à une ressemblance de tendance. J’ai également conservé des structures d’airs qui n’étaient pas du type abac du moment qu’au moins une des cellules apparaissaient dans la mélodie. Enfin, j’ai préféré ne retenir que les airs qui débutaient par a, en acceptant les doublements de cellules.

Comparaisons des airs avec 3e degré bas

28Les airs de chansons au 3e degré bas constituent le contingent le plus important du corpus B et aussi le plus homogène. Parmi toutes les chansons proposées, j’ai choisi d’en présenter cinq, à savoir :

– Verse à boire il n’est pas mort (Marie Barthélémy, Sion-les-Mines (44), enr. P. Bardoul)

– Ar c’hazig rouz (Tristan Jézéquel Coajou, interprétation d’après Barzaz Bro Leon)

– Kanamb Noël (Jean Le Meut, Ploemel (56) enr. A. Le Meut)

– Lavardin me ta paotr yaouank (G. Kervella, Plouguerneau (29))

– Le flambeau d’amour (Marguerite et Madelaine Chevalier, Glénac (56), enr. Albert Poulain)

29Plusieurs constatations sont apparues au cours de l’étude comparative de ces chansons. Si la cellule b se retrouve souvent associée à la cellule a, il est en revanche beaucoup plus rare de trouver la cellule c. Si l’on raisonne au niveau de la première phrase musicale de chaque air de chanson (ou au niveau du support musical entier), on peut donc affirmer que toutes ces chansons ont des débuts très proches voire identiques. Les résolutions partielles ou totales des phrases peuvent présenter des dessins mélodiques plus éloignés. Le tableau 1 résume toutes ces conclusions.

| Structure de coupe | Structure strophique | Structure mélodiquea | |

| Verse à boire (bahoterie) | 7777 | 3 vers (Ra béra a) | abab’’’ |

| Ar c’hazig rouz | 87816 | vers / ref1 / vers / ref 2 | ab’ac’ |

| Kanamb Noël | 884 | vers / vers / ref | aXX |

| Lavardin me ta paotr yaouank | 87848 | vers / ref 1 / vers / ref 2 / ref 3 | aa a’b’ab’’ |

| Le flambeau d’amour | 8788 | 4 vers | a’ba’b’’ |

| a. L’usage de l’apostrophe doit être compris selon le modèle de celui que l’on en fait dans les mathématiques. Il indique une variation (dans l’enchainement des notes) suffisamment stable et reproductible pour être indiqué. Ainsi a’ est une variation de a, a’’ en est une autre et a’’’ encore une autre. | |||

Tableau 1 – Récapitulatif des structures des chansons.

30Hormis la présence de l’appel du 5e degré en position initiale, on retrouve à l’identique le même dessin mélodique de la cellule a, dans la très grande majorité des cas (Tableau 1). Parfois, cependant, selon les chants ou les interprétations, les cellules peuvent présenter des patterns rythmiques variés, ainsi que la présence de valeurs longues sur des degrés différents. En outre, il existe un sous-ensemble de versions qui présente une légère variation dans la cellule a. Au lieu de présenter l’enchaînement (-5)1234453, celui-ci débute par une inversion des degrés 2 et 3. La variante a’ présente donc un enchaînement (-5)1323543. J’ai choisi de conserver cet enchaînement modifié car, dans de nombreuses chansons, il semble que les chanteurs utilisent a et a’ l’une pour l’autre au cours de leur interprétation. C’est le cas pour toutes les versions de bahoteries21 collectées qui se chantaient toujours sur le même air. On retrouve aussi cet air dans la version du Flambeau d’amour. On le retrouve enfin dans de nombreuses interprétations de la seconde phrase de l’air dit de Fualdès, timbre connu au moins depuis le xviiie siècle et dont certaines versions notées présentent l’enchainement a’ba’b’.

31Si la cellule b apparaît dans de nombreuses versions, sa stabilité est beaucoup plus faible. Elle présente plus de variations que la cellule a, dans le sens où elle ne porte pas pour toutes les chansons un vers mais parfois uniquement des paroles non signifiantes ou des refrains plus courts (b’) ou plus longs (b’’). Parfois, les chanteurs l’interprètent en la résolvant sur le degré 1 de a (b’’’).

Comparaison des airs avec 3e degré haut

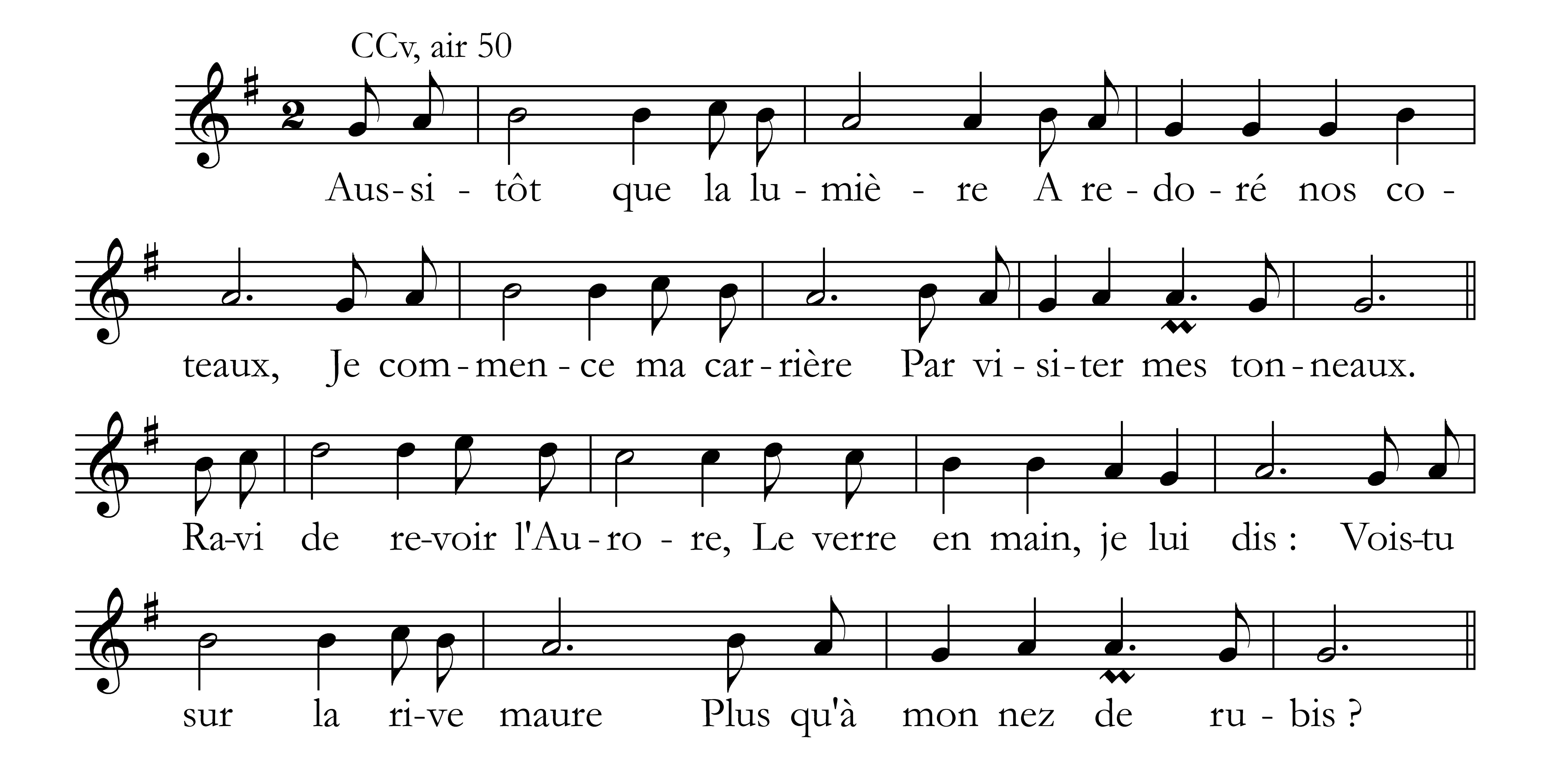

32La même investigation à partir des versions que nous avons choisi de classer comme majeures, celles de Clémentine Jouin et d’Hélène Gicquel, nous conduit à un tout autre résultat. Le début de notre chanson, avec le 3e degré plus haut, offre en effet de très grandes similitudes avec les deux premières propositions d’un timbre connu au moins depuis le xviie siècle, Aussitôt que la lumière, dont on attribue la paternité à Adam Billaud dit « maitre Adam22 ».

Analyse comparée de cellules mélodiques de timbres

33Il s’agit d’un timbre que j’ai personnellement découvert par l’intermédiaire d’une chanson composée sur le siège infructueux de Québec en 1690. Je l’ai entendue réinterprétée pour les besoins de l’édition du disque du Chasse-Marée Ar Men sur les chansons et musiques maritimes d’Amérique du Nord23. L’analyse critique de la chanson effectuée par Robert Bouthillier, auteur du livret du disque dirigé par Michel Colleu, permet de soulever une ambiguïté mélodique entre plusieurs timbres.

Une ambiguïté de timbre

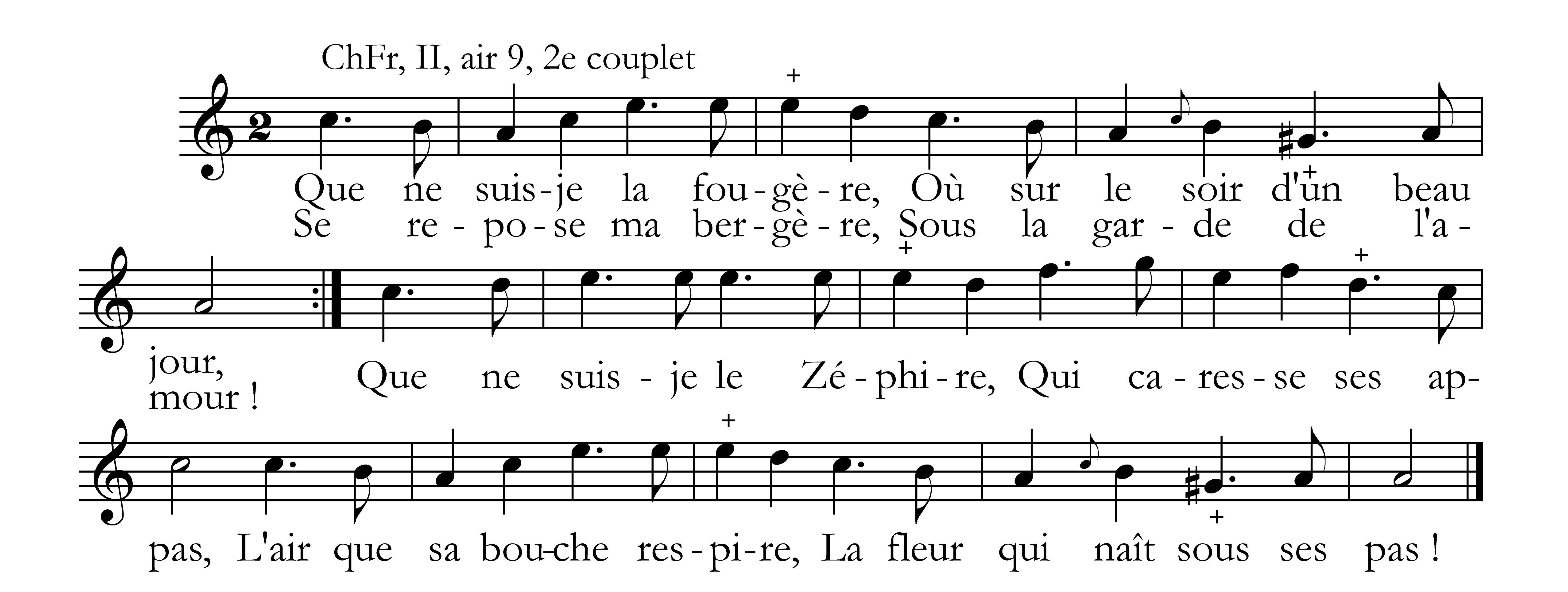

34Robert Bouthillier révèle ainsi que cette chanson n’a été recueillie que deux fois par Luc Lacourcière au début du xxe siècle. Après avoir rappelé que la première informatrice, non enregistrée, chantait la chanson, selon les dires de Luc Lacourcière, sur Que ne suis-je la fougère, timbre bien connu des chercheurs qui s’intéressent aux musiques populaires de France, Robert Bouthillier souligne la parenté ambiguë de la mélodie chantée par le deuxième informateur avec deux timbres : Aussitôt que la lumière et Que ne suis-je la fougère. J’ai beaucoup interrogé cette ambiguïté entre deux timbres qui m’apparaissaient à première vue très éloignés. C’est Catherine Perrier qui m’a aiguillé sur une bonne piste. Une partie des deux airs, une fois les références à leur tonique et leurs modalités propres écartées, apparaissent dans leurs dessins mélodiques très proches. Là encore, en acceptant d’aller à une échelle plus petite, il semble pertinent de procéder à une étude utilisant les mêmes procédés de découpages mélodiques que ceux opérés pour la chanson de transmission orale.

Figure 2 – Air illustrant la notice du timbre Aussitôt que la lumière

dans le recueil de timbre de Patrice Coirault24.

Trois timbres comportant des fragments mélodiques communs

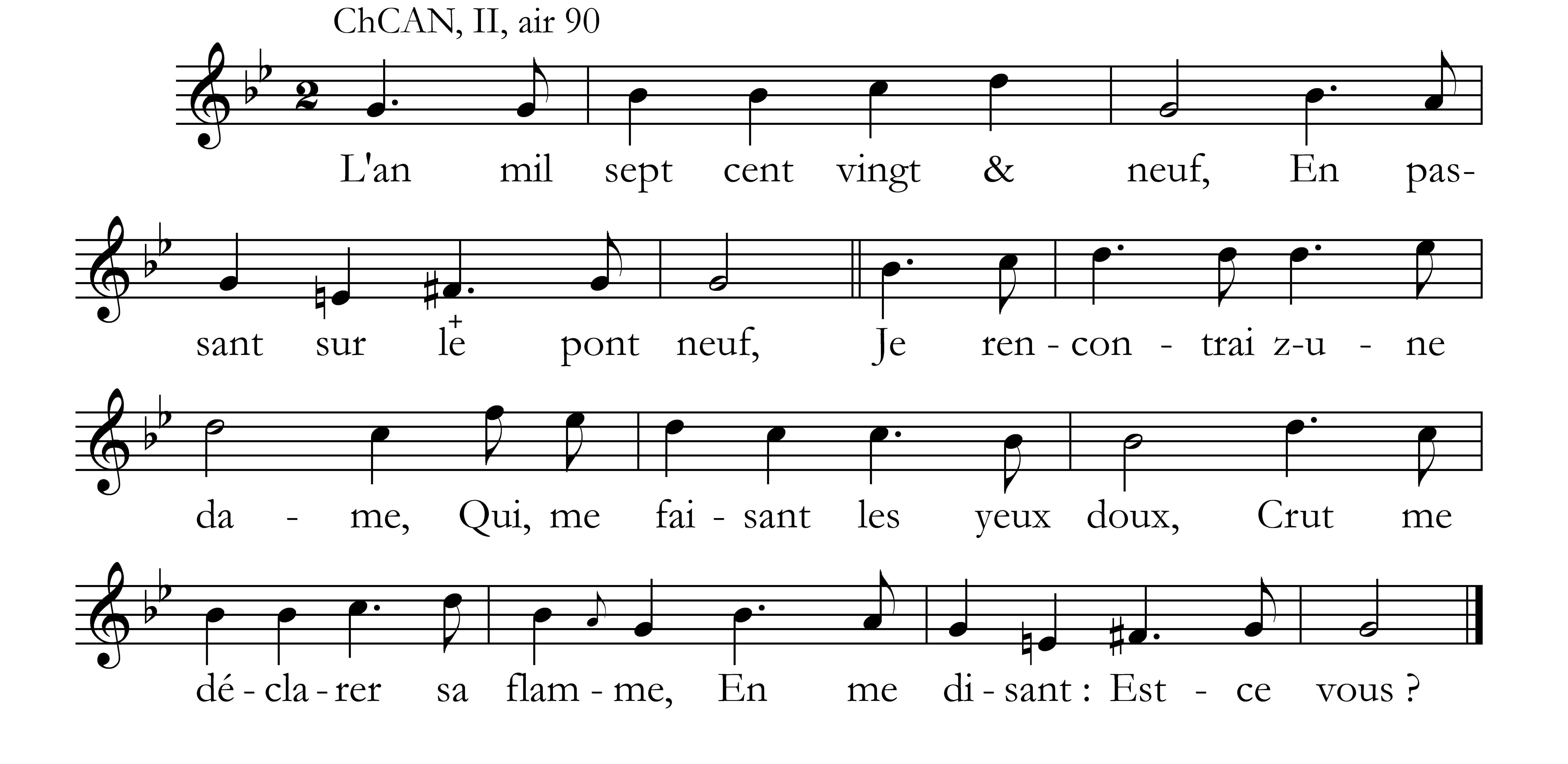

35Le recueil des timbres de Coirault25 a été un outil particulièrement intéressant pour mener mon investigation. Non seulement on y trouve des partitions qui permettent de procéder assez facilement à une étude paradigmatique, on y trouve en outre des indications de proximités mélodiques du même ordre que celles qui m’ont été indiquées par le panel d’auditeurs. Chaque notice renvoie en effet à des airs qui se ressemblent, si on se fonde sur les investigations de Patrice Coirault ou de Marlène Belly et Georges Delarue. Ainsi s’il n’est opéré aucun renvoi entre Que ne suis-je la fougère et Aussitôt que la lumière, en revanche la notice de Que ne suis-je la fougère fait le rapprochement avec un autre timbre, En passant sur le Pont Neuf.

Figure 3 – Air illustrant la notice du timbre Que ne suis-je la fougère

dans le recueil de Patrice Coirault26.

36La mise en parallèle des partitions de ces trois timbres permet d’identifier assez aisément dans chacun d’eux le fragment mélodique ab, positionné en début d’air pour Aussitôt que la lumière et en position centrale pour Que ne suis la fougère et En passant par le Pont Neuf.

Figure 4 – Air illustrant la notice du timbre En passant sur le Pont Neuf

dans le recueil de Patrice Coirault27.

37Toutes les propositions ab indiquées dans ces transcriptions sont majeures (3e degré en positionnement haut). Ces fragments existent-ils en mineur dans des timbres recensés ? Cette question correspond en réalité à deux interrogations. La première a trait à l’interprétation, autrement dit, ces fragments ont-ils pu être chantés en mineur au sein de ces timbres ? Cette question, moins pertinente pour Que ne suis la fougère et En passant par le Pont Neuf, prend une tout autre importance pour Aussitôt que la lumière, qui, contrairement aux deux premiers, voit le fragment ab positionné en début d’air. Si j’ai pu retrouver plusieurs interprétations d’Aussitôt que la lumière en mineur, il m’a été impossible de déterminer si cette façon de chanter a été attestée anciennement et si elle correspond à une transcription dans une clé ou un recueil d’airs. Cela rejoint la seconde interrogation : existe-t-il un timbre qui aurait intégré tout ou partie du fragment mélodique mais avec un troisième degré en position basse, autrement dit en mineur, et dont il serait possible de trouver une transcription ? La Complainte du maréchal de Saxe, le timbre support de Fualdès, qui dans certaines clés comporte les deux cellules a et b (à condition d’accepter de considérer l’inversion des degrés 2 et 3 décrite ci-dessus comme une variation mineure de la cellule a) répond favorablement à cette interrogation.

Une chanson particulièrement explicite

38L’étude de cas de Hé là-haut dans ces prés doux, chanson de transmission orale du répertoire de Clémentine Jouin, a ouvert les portes d’un questionnement beaucoup plus large, à cheval entre le monde de la chanson de transmission orale et celui de la chanson sur timbre des xviie, xviiie et xixe siècles. À partir de l’étude comparative de plusieurs occurrences d’une même chanson-type, qui offraient la caractéristique d’être toutes chantées sur des versions mélodiques relevant, de façon assez claire, du même archétype mélodique, des ressemblances ont pu être établies avec une multitude d’airs d’autres chansons de transmission orale mais aussi des timbres connus aux xviie et xviiie siècles. C’est le cas des airs de La Complainte du Maréchal de Saxe dit de Fualdès, de Que ne suis je la fougère déjà bien connus ou bien encore de Aussitôt que la lumière, qui tous ont été des airs supports de noëls ou de cantiques. Un quatrième, En passant par le Pont Neuf, a surgi au cours de cette étude. Il est également connu dans la tradition populaire de Haute-Bretagne comme l’air de L’Enfant prodigue et sert pour un grand nombre de chansons à boire.

39Le niveau opératoire s’est avéré, au cours de l’étude, trop limitant. Les réflexions se sont vite heurtées à des discordances dans les notions d’échelles et d’identité musicale. Ainsi le concept de timbre s’est révélé inadapté pour accéder à la plasticité des airs de chanson de transmission orale. Il fallait donc réduire les échelles en raisonnant sur des fragments d’air et passer par la notion d’air-type – sur le même modèle que la notion de texte-type ou de chanson-type – pour accéder à la compréhension de mécanismes de variation d’une part et d’emprunt-recomposition mélodiques complexes d’autre part. Il a fallu alors recourir à des recherches menées depuis les années 1950 et combiner les concepts pour parvenir à comprendre les processus à l’œuvre. Les variations portent sur des éléments comme la carrure des airs et le rythme. Les travaux de Constantin Brailioù28, de Patrice Coirault29, de Jean-Michel Guilcher et d’Hervé Rivière l’ont montré : les rythmes des airs de chansons peuvent être tordus en fonction du texte qu’ils portent ou de la fonction à laquelle ils sont destinés (chanson à danser, chanson liée à un travail particulier). Il est fréquent de voir un air rallongé ou raccourci d’un ou deux temps, le nombre de notes varier en fonction de l’assonance du vers ou le découpage du temps passer de binaire à ternaire en fonction de la métrique du vers considéré. Concernant les variations d’échelles et de modes, ce sont là encore les travaux d’Annie Labussière30, de Constantin Brailiou et de Jacques Chailley qui m’ont aidé. Ils permettent de positionner le questionnement non sur la nature même de l’air mais sur son interprétation. Tout cela permet de considérer que les mêmes enchaînements de notes, même interprétés avec des entendements modaux différents31 peuvent être considérés comme des versions ou occurrences du même air-type.

40On voit surgir la question de dessins mélodiques-types qui, appliqués au niveau de la cellule mélodique, permettent de révéler la nature et l’ampleur d’un mécanisme compositionnel d’emprunt-recombinaison-adaptation qui semble commun au grand monde de la chanson populaire française entre le xviie et le xixe siècle et à celui de la chanson de transmission orale. Avec une telle approche, on ne s’étonnera plus d’identifier des cellules mélodiques identiques, dans un cantique vannetais, une chanson léonarde, des courts refrains pour mener le travail des chevaux en Ille-et-Vilaine, plusieurs chansons de transmission orale en français dont une version du Flambeau d’amour et quatre timbres parmi les plus usités entre le xviiie et le début du xxe siècle. Ce type de voyage dans les airs n’est rendu possible qu’à la condition de garder une approche relativement plastique des mélodies : il faut recourir à un concept de plasticité potentielle de cellules mélodiques. De tels mécanismes correspondent à ceux décrits par Pierre-Louis Hage, pour le chant syro-maronite et plus généralement aux phénomènes de centonisation adaptés à des fragments hétéroclites, de taille et de contenus divers32. Ce travail est donc très inspirant pour progresser dans la compréhension de la chanson de transmission orale de langue française.

Bibliographie

41Belly, Marlène, « Le miracle de la muette, un air, un timbre, une coupe », dans Autour de l’œuvre de Patrice Coirault, dir. J. Le Floch, Saint-Jouin-de-Milly, Modal, 1997, p. 84-99.

42Belly, Marlène, « Trace écrite d’une mémoire collective : l’usage du timbre dans la chanson de tradition orale », dans Timbre-Praxis und Opernparodie im Europa des 16. bis 19. Jahrhunderts, dir. J. le Blanc et H. Schneider, Hildesheim, Olms, 2014, p. 85-100.

43Belly, Marlène, « La composition sur timbre : regard anthropologique sur un genre hybride », dans Fascinantes étrangetés : la découverte de l’altérité musicale en Europe au xixe siècle, dir. L. Charles-Dominique, D. Pistone et Y. Defrance, Paris, L’Harmattan, coll. « Ethnomusicologie et anthropologie musicale de l’espace français », 2014, p. 307-323.

44Brăiloiu, Constantin, Problèmes d’ethnomusicologie, Genève, Minkoff, 1973.

45Cheyronnaud, Jacques, « La question du timbre », dans La Chanson entre histoire, paroles et musique, Ministère de l’Éducation nationale, Le Hall de la Chanson/Centre national du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques actuelles, 2008.

46Clérivet, Marc, « Airs de contredanse, variations autour du même timbre ? », dans Entre théorie et analyse musicale : corpus et méthodes, dir. M.-N. Masson, Sampzon, Éditions Delatour, coll. « Pensée musicale », 2020, p. 121-130.

47Coirault, Patrice, Recherches sur notre ancienne chanson populaire traditionnelle, Paris, Droz, 1933.

48Coirault, Patrice, Notre chanson folklorique, Paris, Picard, 1941.

49Coirault, Patrice, Formation de nos chansons folkloriques, Paris, Édition du Scarabée, 1953-1956.

50Coirault, Patrice, Mélodies en vogue au xviiie siècle. Répertoire des timbres de Patrice Coirault, révisé, organisé et complété par M. Belly et G. Delarue, Paris, BnF Éditions, 2020.

51Chailley, Jacques, Éléments de philologie musicale, Paris, Alphonse Leduc, 1985.

52Guilcher, Jean-Michel, Rondes, branles, caroles : le chant dans la danse, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne occidentale et Atelier de la Danse populaire, 2003.

53Hage, Pierre-Louis, « Le chant syro-maronite », dans Annuaire de l’École pratique des hautes études, 4e section, Sciences historiques et philologiques, 1971, p. 891-894.

54Lasbleiz, Bernard, « War don » dans Les Timbres des chansons et cantiques populaires en langue bretonne (xviie-xxe siècle), thèse de doctorat de l’Université de Bretagne Occidentale (Brest), dir. D. Giraudon, 2012.

55Labussière, Annie, « Geste et structure modale dans le chant traditionnel à voix nue », dans Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle. vol. 5 : L’unité de la musique, dir. J.-J. Nattiez, Arles, Actes Sud, 2007, p. 980-1024.

56Leterrier, Sophie-Anne, « Le timbre de la complainte de Fualdès : l’air de toutes les complaintes », Criminocorpus, [En ligne], 17 | 2021, consulté le 22 avril 2025. DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.8861.

57Rivière, Hervé, La Chanson traditionnelle bretonne en pays de Vannes, présentation d’une forme poétique et musicale (xixe-xxe siècles), mémoire de maîtrise, dir. É. Weber, Sorbonne Université, 1987. Consultable à la Bibliothèque Clignancourt.

58Tacaille, Alice, L’Air et la chanson : les paroliers sans musique au temps de François Ier, mémoire d’habilitation à diriger des recherches, Université Paris Sorbonne, 2015. Hal-SHS.

1 Patrice Coirault, Formation de nos chansons folkloriques, Paris, Éditions du Scarabée, 1953-1956, 4 vol.

2 C’est-à-dire d’une même affabulation (même histoire), même coupe et mêmes clichés phraséologiques.

3 Clémentine Jouin, Grands interprètes de Bretagne, plage 5.

4 Il s’agit des catalogues de chansons établis par Patrice Coirault (Coirault Patrice, Répertoire des chansons françaises de tradition orale, Bnf Éditions, 2020) et Conrad Laforte (Laforte Conrad, Catalogue de la chanson folklorique française, vol. 1 à 6, Presses de l’université Laval, coll. « Archives de folklore », 1990.)

5 Appelée également souvent pays gallo, la Haute-Bretagne est la partie orientale de l’ancienne province de Bretagne, celle où la langue vernaculaire a été/est le gallo, dialecte de la langue d’oïl proche du français, mais où la langue des chansons est le français.

6 Le terme est à comprendre selon la définition suivante : « RHÉT. Organisation méthodique d’un sujet en “fable”, c’est-à-dire en intrigue d’une pièce de théâtre, en trame d’un récit imaginaire » (voir sur le site du CNRTL).

7 C’est pour cette raison que Coirault l’aurait certainement classée dans les Bergères, chapitre no 45 du tome II de son catalogue.

8 Chaque strophe est composée de 4 octosyllabes tous à assonance masculine (même assonance dans chaque strophe), excepté le second qui présente une assonance féminine.

9 Benoît de Cornulier, Art Poëtique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1995, p. 266.

10 Le cas le plus souvent cité en exemple est : « Savez-vous planter des choux ».

11 Les gavottes ou des notes d’Avant-deux (figure de contredanse pratiquée dans tout l’ouest de la France) obéissent à 90 % à cette structure en Haute-Bretagne.

12 C’est la structure de toutes les bahoteries, des chansons de labour mais aussi des dizaines de chants à piler ou à danser en Morbihan gallo.

13 La cellule mélodique est un fragment de la phrase mélodique, correspondant au support musical d’un vers. C’est un procédé de découpage des airs proposé, entre autres, par Hervé Rivière dans ses travaux sur la chanson vannetaise et qui apparait particulièrement pertinent pour les études comparatives.

14 Pour la suite de la démonstration, les degrés seront numérotés tel que sol = 1, la = 2, si = 3, et ainsi de suite.

15 Autrement dit du mode ou du tempérament (selon les interprétations) associé à cette échelle.

16 C’est à dire avec un 3e degré positionné proche de 2 tons du 1er.

17 Avec un 3e degré positionné approximativement à 1,5 tons du 1er.

18 Pour rappel, l’apport, par des étudiants, de chansons de transmission orale dont les airs supports leur apparaissaient proches de l’air de notre chanson.

19 La séparation des deux modes est en effet si prégnante dans notre culture actuelle que j’ai jugé que proposer les deux types en même temps pourrait être plus handicapant que facilitant pour les membres du panel soumis à l’exercice.

20 Au sein des cellules, j’ai choisi de placer le critère rythmique de côté et de ne pas tenir compte des doublements de notes éventuelles que j’ai considéré résulter de l’adaptation mélodique au texte.

21 Dans l’ouest de l’Ille-et-Vilaine (région comprise entre Rennes et la forêt de Paimpont), le terme « bahoterie » est l’appellation vernaculaire des quatrains chantés par les charretiers (ouvriers agricoles s’occupant des chevaux) lorsqu’ils menaient les attelages pour labourer les champs.

22 Adam Billaud (1602-1662) est présenté comme menuisier et chansonnier avant de devenir petit officier de la Chambre ducale des comptes de Nevers. Originaire de cette ville, il fait publier à Paris le recueil Les Chevilles de Maitre Adam dont est issue la chanson « Aussitôt que la lumière ».

23 Michel Colleu et Robert Bouthillier (dir.), Chants et complaintes maritimes des terres françaises d’Amérique, Le Chasse Marée/ArMen, coll. « Anthologie des gens de mer », 2000.

24 Patrice Coirault, Mélodies en vogue au xviiie siècle. Le répertoire des timbres de Patrice Coirault, révisé, organisé et complété par Georges Delarue et Marlène Belly, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2020.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Ibid.

28 Voir Constantin Brăiloiu, Problèmes d’ethnomusicologie, Genève, Minkoff, 1973.

29 Voir Patrice Coirault, Formation de nos chansons folkloriques, éd. citée et Patrice Coirault, Notre chanson folklorique, Paris, Picard, 1941.

30 Voir Annie Labussière, « Geste et structure modale dans le chant traditionnel à voix nue », dans Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle. vol. 5 : L’unité de la musique, dir. J.-J. Nattiez, Arles, Actes Sud, 2007, p. 980-1024.

31 C’est-à-dire principalement avec des intervalles différents entre les notes.

32 Voir Pierre-Louis Hage, « Le chant syro-maronite », dans Annuaire de l’École pratique des hautes études, 4e section, Sciences historiques et philologiques, 1971, p. 891-894.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1980.html.

Quelques mots à propos de : Marc Clérivet

Pôle d’Enseignement Supérieur

Spectacle Vivant Bretagne Pays de la Loire

Chercheur associé (EA 4451 / UMS 3554)