Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Timbres et vaudevilles sur les scènes théâtrales

Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

Tommaso Sabbatini

Jusqu’à 1864, année où est proclamée la liberté de théâtres, la féerie est obligée de faire recours à des musiques préexistantes pour la plupart de ses morceaux de chant. Cela ne l’empêche pas pourtant de renouveler constamment ses ressources musicales.

La réforme de 1864 permet l’émergence d’une féerie de compositeur, dont Offenbach est l’un des représentants (mais non l’unique). La pratique des airs connus ne disparaît pas pour autant : au contraire, dans la féerie fin de siècle, la musique d’emprunt n’a pas nécessairement un statut inférieur à celui de la musique originale.

Prior to the 1864 liberté des théâtres, féerie was forced to use pre-existing music for most of its vocal numbers. This, however, did not prevent it from constantly updating its musical resources.

The 1864 deregulation allowed for the emergence of composerly féerie, of which Offenbach is a major exponent (though not the only one). Yet this did not entail the disappearance of airs connus: on the contrary, in fin-de-siècle féerie borrowed music was not necessarily deemed inferior to original music.

1Présence majeure dans le paysage théâtral parisien au xixe siècle, la féerie a souffert, dans sa postérité, de son statut de genre à la fois non littéraire et non lyrique – ou, plus exactement, de son manque d’ambition littéraire et de sa non inclusion dans les genres dits lyriques, en dépit de son recours systématique à la musique et au chant. En fait, l’oubli dont la féerie a longtemps fait l’objet n’est pas sans rapport, comme on le verra, avec l’emploi de musiques préexistantes.

2Mes recherches musicologiques sur la féerie fin de siècle visent à se raccorder, en les complétant, aux deux seules études d’envergure disponibles à ce jour : l’ouvrage incontournable de Roxane Martin, qui choisit 1864 comme limite chronologique, et la thèse doctorale de Stéphane Tralongo, qui approche la féerie fin de siècle sous l’angle de l’archéologie du cinéma1. Pour rappel, la féerie telle qu’elle se stabilise vers les années 1830 est un genre théâtral commercial, c’est-à-dire pratiqué par les théâtres non subventionnés, les « petits théâtres » ou « théâtres de boulevard » (dans ce qui suit je vais utiliser l’expression moins connotée de « théâtres commerciaux »). C’est également un genre léger, riche en calembours et en gags visuels. C’est, surtout, un genre à grand spectacle, qui se caractérise par ses trucs, ses transformations, ses apothéoses. Elle adopte une structure paratactique, « à tiroirs » : chaque pièce est conçue comme une suite de tableaux qui correspondent à des épisodes relativement autonomes. Elle choisit des sujets surnaturels, pseudo-folkloriques, normalement inspirés des – ou dans le style des – contes de Perrault, de Madame d’Aulnoy, ou des Mille et une nuits. Finalement, elle emploie beaucoup de musique, de façon structurante et non accessoire.

Avant 1864 : des réservoirs à musique

3On peut distinguer trois catégories de musique de féerie. Il y a d’abord la musique mélodramatique, c’est-à-dire un accompagnement orchestral synchronisé avec l’action (le jeu des acteurs, mais aussi les trucs). La musique de ballet est aussi présente, y compris avec des véritables divertissements en plusieurs sections qui ne seraient pas déplacés dans un grand opéra. Mais c’est la troisième catégorie qui nous intéresse ici, à savoir les morceaux de chant (couplets et chœurs). Jusqu’à la liberté des théâtres de 1864, qui abolit le système napoléonien des privilèges, les scènes qui pratiquent la féerie sont contraintes de n’employer que de la musique préexistante dans les séquences vocales – ou du moins d’employer en majorité de la musique préexistante. Parmi les morceaux de chant des pièces d’avant 1864 on retrouve donc quelques compositions originales (des « airs nouveaux »), beaucoup de timbres, et quelques parodies de compositions récentes et/ou célèbres. Les compositions parodiées peuvent être des morceaux d’opéra, d’opéra-comique, plus tard d’opérette, des romances, parfois même des pièces instrumentales.

4Il est important de souligner qu’il s’agit souvent de réemplois : on recycle d’une pièce à l’autre non seulement les timbres et les parodies, mais aussi les « airs nouveaux », qui cessent donc de l’être. On a tendance à imaginer que les pièces à couplets du xixe siècle auraient ressassé sans cesse les mêmes « pont-neufs », les mêmes airs de La Clé du Caveau. Ce n’est pas ce qu’on observe pour la féerie : on a, au contraire, l’impression d’un réservoir où l’on continue à puiser mais qu’on n’arrête pas d’alimenter en même temps, avec de nouvelles compositions originales et de nouvelles parodies. Si la musique ne se renouvelle pas à chaque pièce, comme dans le cas de l’opéra, elle se renouvelle tout de même ; loin de stagner, le contenu du réservoir conserve sa fraîcheur.

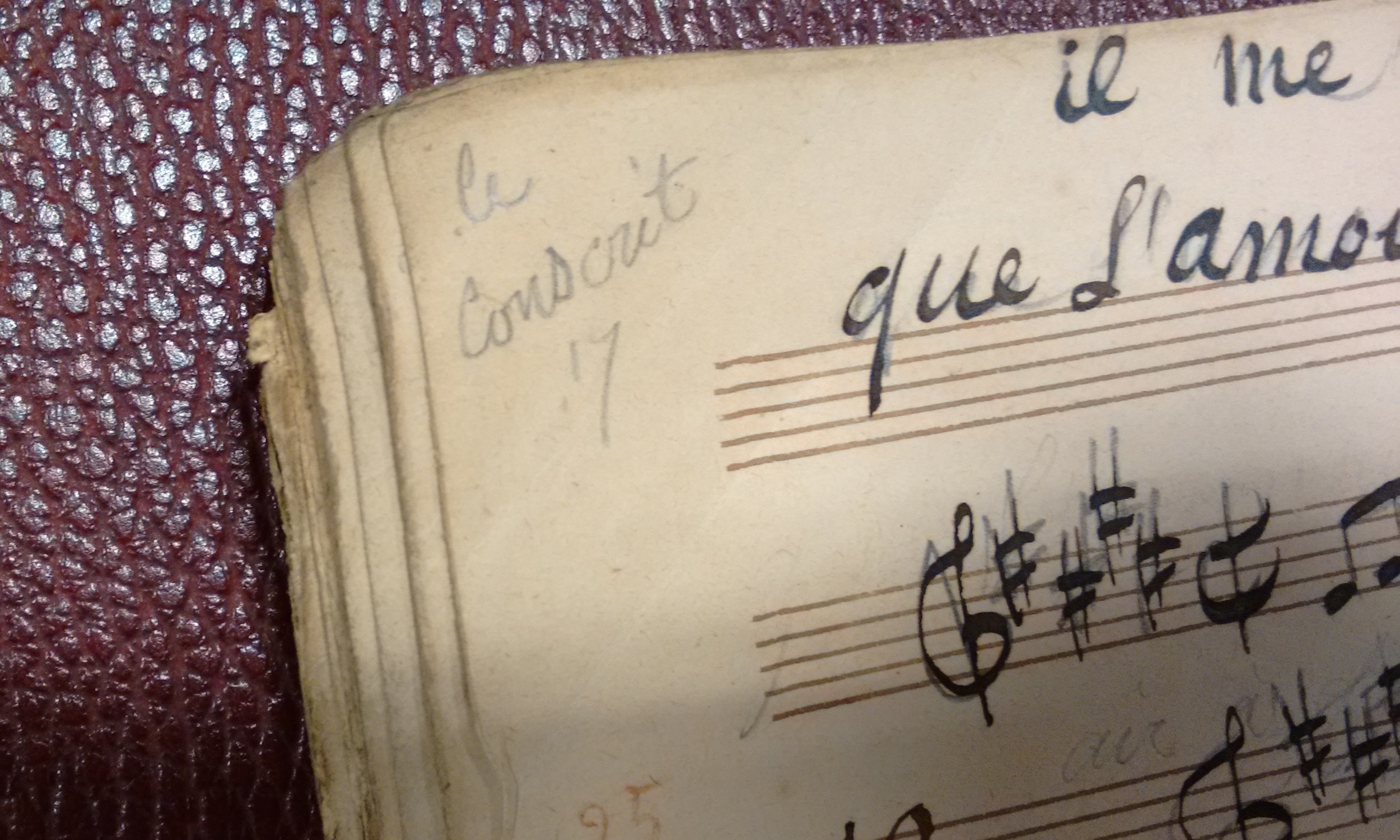

5On dispose d’un document précieux qui permet de voir cette mécanique de réservoir à l’œuvre. Les Bibelots du diable, de 1858, par Théodore Cogniard et Clairville, est peut-être la seule féerie du Second Empire dont on possède la musique dans son intégralité : les parties d’orchestre sont conservées dans le fonds du Théâtre des Variétés à la Bibliothèque nationale de France2. La partie du répétiteur contient des annotations au crayon visiblement destinées au copiste. Pour la plupart des morceaux, un titre de pièce et un numéro auraient permis à celui-ci de retrouver la musique à réutiliser parmi les jeux de parties d’orchestre en possession du théâtre (figure 1). Le procédé est le même, qu’il s’agisse d’un timbre, d’une parodie, ou d’un « air » qui a naguère été « nouveau ». Les parodies et les airs nouveaux introduits dans une pièce avaient donc vocation à réapparaître dans les pièces suivantes, contribuant à baisser l’âge moyen de la musique3.

Figure 1 : Les Bibelots du diable, détail de la partie du répétiteur.

6Bien sûr, pour certains morceaux – notamment pour les parodies de pièces récentes – le copiste d’un théâtre aurait dû emprunter dans un théâtre concurrent le matériel à copier. Et il y a quelques indices qui permettent de confirmer cette pratique. Richard Sherr a fait les mêmes constats que moi lorsqu’il s’est penché sur le matériel d’orchestre des Variétés pour étudier la revue de fin d’année à la même période : je renvoie à son essai sur As-tu vu la comète, mon gas, la revue de 1858, ainsi qu’à son édition critique de la revue de 1857, Ohé ! Les p’tits agneaux4 !

7En étudiant la musique de la féerie de Théodore et Hippolyte Cogniard, La Biche au bois, dans sa première version de 1845, et en observant la quantité de musique provenant d’autres pièces des frères Cogniard pour des théâtres divers, je me suis demandé si ces auteurs dramatiques ne disposaient pas de leur propre réservoir de musique particulier5. Contrairement au cas du Théâtre des Variétés, pourtant, il n’y a pas, à ma connaissance, de trace matérielle qui puisse valider cette hypothèse.

Après 1864 : un changement de paradigme…

8La liberté des théâtres de 1864 permet enfin aux théâtres commerciaux de recourir sans restriction à des compositions originales pour les morceaux de chant. Quelles sont donc ses conséquences sur la féerie ?

9Je tiens d’abord à préciser que la réforme de 1864 s’insère dans l’évolution vers ce que Christophe Charle a appelé un « nouveau régime de production » pour les grands théâtres commerciaux, avec moins de nouveaux spectacles ; des mises en scène de plus en plus spectaculaires, donc de plus en plus coûteuses ; des séries de représentations plus longues pour récupérer l’investissement initial ; et une plus forte proportion de reprises pour minimiser le risque6. Le nouveau régime de production lui-même s’insère dans la gentrification (ou, pour s’en tenir au vocabulaire du xixe siècle, dans l’embourgeoisement) du centre de Paris provoquée par les travaux d’Haussmann.

10Parmi les exemples célèbres du phénomène que je qualifie de gentrification théâtrale, on peut citer celui du Théâtre-Lyrique, qui passe de l’opéra-comique à l’opéra chanté de bout en bout et donne (déjà fin 1863) Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet, et celui des Variétés qui passent du vaudeville à l’opérette et donnent La Belle Hélène de Jacques Offenbach. La gentrification de la féerie s’accompagne, à première vue, d’un changement de paradigme. De la féerie sur des musiques préexistantes, on bascule vers ce que j’appelle la féerie de compositeur : il s’agit d’une partition originale, de la main d’un seul compositeur, dans un style d’opérette.

11L’histoire de l’avènement de la féerie de compositeur commencerait alors en 1865, avec une reprise de La Biche au bois. Marc Fournier, directeur du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, engage Hervé, qui, en plus d’être l’un des interprètes de la pièce, compose, sinon une partition complète, beaucoup de musique originale. Vient ensuite Offenbach, qui écrit la partition de quatre féeries pour le théâtre de la Gaîté dans les années 1870 : Le Roi Carotte (qui devait être joué à la rentrée 1870 mais ne verra le jour qu’après la guerre, en 1872), la seconde version d’Orphée aux enfers (1874), la troisième version de Geneviève de Brabant (1875) et Le Voyage dans la lune (1875).

12Contrairement aux idées reçues, l’expérience d’Offenbach n’est ni ratée, ni isolée. Même s’il n’est pas vraiment concurrencé sur ce terrain de son vivant, après sa mort tous les principaux compositeurs d’opérette de la Troisième République vont mettre en musique des féeries : Edmond Audran, Léon Vasseur, Louis Varney, Gaston Serpette, André Messager, et même Jules Massenet, si l’on compte Le Crocodile, pièce de Victorien Sardou inspirée des féeries scientifiques de Jules Verne. Parmi eux, c’est Gaston Serpette qui saura trouver une formule à succès avec ses féeries très grivoises visant un public adulte et bourgeois, notamment Madame le Diable (1882), Le Château de Tire-Larigot (1884) et Le Carnet du diable (1895).

13La féerie de compositeur s’étant conservée sous forme de partitions piano-chant imprimées, elle a été classée un peu vite par la postérité comme opérette. Cela a contribué à invisibiliser la féerie chez les musicologues, qui n’ont pas su faire le lien entre ces œuvres publiées et signées et la féerie sur musiques préexistantes, qui (dans le meilleur des cas) est restée manuscrite et qui, elle, pourrait sembler plutôt assimilable au mélodrame ou au vaudeville.

… Qui n’en est pas un ?

14Voilà donc en quelques lignes l’histoire de l’avènement de la féerie de compositeur. Mais ce n’est pas là toute l’histoire. On peut citer des exemples de féeries de compositeur qui trahissent un goût de l’allusion et de l’intertextualité, hérité de la pratique des vaudevilles. Ainsi, dans Le Carnet du diable Serpette glisse une référence au Bois de Boulogne alors en travaux en faisant entendre à l’orchestre Nous n’irons plus au bois. Dans Le Château de Tire-Larigot, pour un trio qui parcourt l’histoire d’une famille de l’Ancien régime jusqu’à la Troisième République, il enchaîne des citations de Vive Henri IV, Le chant du Départ, Veillons au salut de l’Empire, La Parisienne, Partant pour la Syrie et la marche d’Olivier Métra Les Volontaires. Plus globalement, il faut apporter trois importants correctifs à cette histoire.

15Premier correctif : dans la féerie, le nouveau – la fraîcheur, si l’on file la métaphore du réservoir – prime sur l’original. C’est ainsi, par exemple, que lorsque l’on reprend à nouveau La Biche au bois en 1867, on écarte la plupart des morceaux originaux d’Hervé pour leur substituer de la musique non-originale plus récente, par exemple des parodies de passages de La Grande-Duchesse de Gérolstein d’Offenbach. La reprise de 1881 est tellement riche en parodies de tubes des deux ou trois dernières années qu’elle fait presque office de tour d’horizon de l’actualité des théâtres parisiens. Presque tous y sont représentés : l’Opéra, avec Le Tribut de Zamora de Charles Gounod ; l’Opéra-Comique, avec Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach ; les Bouffes-Parisiens, avec Panurge d’Hervé et La Mascotte d’Audran ; les Variétés avec Le Grand Casimir de Charles Lecocq ; la Renaissance, avec La Petite Mademoiselle et Giroflé-Girofla de Lecocq et Belle Lurette d’Offenbach et les Fantaisies-Parisiennes, avec La Girouette d’Auguste Cœdès. On peut même penser que dans un cas comme celui-ci, la féerie répond aux attentes des classes populaires qui sont désormais exclues de la fréquentation régulière des théâtres. Les rares fois qu’il est en mesure de s’offrir une sortie au théâtre, ce public désire rattraper ce qu’il a manqué. Il est donc possible que, pendant qu’une partie de la salle s’amuse à reconnaître les airs célèbres du moment, une autre partie éprouve la satisfaction de les entendre pour la première fois, du moins chantés sur scène.

16Deuxième correctif : ce n’est pas la féerie de compositeur qui triomphe sous la Troisième République, c’est la féerie « opérettisée ». Comme le démontre la reprise de 1881 de La Biche au bois, la féerie sur des musiques préexistantes ne disparaît pas. Au contraire, elle se porte très bien : Le Petit Poucet (1885) dépasse les 300 représentations ; Les Mille et une Nuits (1881) dépasse les 200 ; L’Arbre de Noël (1880), Les Aventures de Monsieur de Crac (1886) et Le Petit Chaperon rouge (1900) sont toutes trois « centenaires ». Un corpus restreint de féeries classiques datant des années 1830 aux années 1850, dont La Biche au bois, ne cesse de faire l’objet de reprises. Avec la gentrification du paysage théâtral parisien et l’explosion de l’opérette à partir de la fin des années 1860, le langage musical de l’opérette est désormais omniprésent et domine aussi la féerie, qu’il s’agisse ou non de pièces avec partitions originales. On a tendance à penser que l’essor du vaudeville sans couplets dans la dernière partie du siècle entraîne la disparition de la pratique des « airs connus ». En fait, la pratique des airs connus se poursuit. Dans les années 1890, Francisque Sarcey, le pape de la critique dramatique, la défend encore passionnément : « On éprouve un vif plaisir à entendre la ritournelle d’un air qui chante déjà dans la mémoire », écrit-il par exemple en 18937. Tout simplement, les timbres cessent d’être la langue commune des scènes parisiennes, et la nouvelle langue commune est celle de l’opérette et plus tard du music-hall.

17Cela nous amène au troisième correctif : la présence ou l’absence de musique originale était au cœur du système des privilèges et est souvent au cœur du discours sur le genre : c’est la présence d’une partition originale, par exemple, qui permet de distinguer l’opéra du pastiche, ou l’opéra-comique (du xixe siècle) du vaudeville. Mais pour la féerie de la fin du xixe siècle, il faut se rendre à l’évidence : la présence ou l’absence de musique originale ne semble pas centrale dans l’attribution au genre.

18Dans une telle perspective, lorsque la féerie Les Pommes d’or (1873) est remontée en 1883 avec une partition originale d’Audran, il s’agit d’une reprise et non pas d’une œuvre dérivée. Il arrive même qu’une œuvre existe à la fois sous deux formes, avec musique pour la plupart empruntée et avec musique originale uniquement. C’est le cas de deux pièces données à la Gaîté qui appartiennent au sous-genre de la féerie que j’ai appelé travelogue (récit de voyage) comique : Le Voyage de Suzette (1890), qui aura un succès retentissant et se jouera encore dans l’entre-deux-guerres, et Les Bicyclistes en voyage (1893). À leur création, elles comportent des musiques préexistantes, mais l’éditeur Choudens, vraisemblablement pour des considérations commerciales et/ou légales, en publie des versions de compositeur, dues respectivement à Léon Vasseur et à Marius Carman. La version de compositeur du Voyage de Suzette semble avoir circulé en province, pendant que Paris ne connaît que la version avec musiques préexistantes jusqu’en 1910, lorsque le Trianon-Lyrique donne la version Vasseur. Cela est d’autant plus surprenant que Le Voyage de Suzette tire tout le parti possible de la pratique des airs connus. L’incipit, la coupe métrique et la distribution du texte parmi les personnages ne laissent pas de doute quant au fait que l’ensemble « Nous venons du fin fond de l’Espagne » était chanté sur la musique de la « Ronde des colporteurs » du Roi Carotte d’Offenbach, « Nous venons du fin fond de la Perse8 ». Il faut se souvenir que la « Ronde des colporteurs » avait été si populaire qu’Offenbach avait essayé d’en répliquer le succès avec la « Ronde des charlatans » du Voyage dans la lune, et qu’elle avait inspiré le « Rondeau du colporteur » dans L’Étoile d’Emmanuel Chabrier (1877), aujourd’hui plus connu. La substitution d’« Espagne » à « Perse » dans Le Voyage de Suzette est d’autant plus efficace que l’intrigue réunit deux groupes de personnages établis en Espagne et en Perse : on vient à soupçonner que les cadres de l’action ont été choisis en fonction de ce numéro. En tout cas, la référence intertextuelle est essentielle à l’humour, et si les spectateurs de la version Vasseur n’ont eu droit qu’à des clins d’œil au modèle offenbachien, les spectateurs parisiens ont pu éprouver le plaisir d’entendre « un air qui chante déjà dans la mémoire ».

1 Roxane Martin, La Féerie romantique sur les scènes parisiennes (1791-1864), Paris, Honoré Champion, 2007 ; Stéphane Tralongo, « Faiseurs de féeries : mise en scène, machinerie et pratiques cinématographiques émergentes au tournant du xxe siècle », thèse de doctorat, Université de Montréal, Université Lumière Lyon 2, 2012 ; Tommaso Sabbatini, Music, the Market, and the Marvellous: Parisian Féerie, 1864–1900, Oxford, Oxford University Press for the British Academy, 2024.

2 BnF, Département des Arts du spectacle, fonds Variétés 4-COL-106(926,1) et 4-COL-106(926,2).

3 Parmi les pièces récentes des Variétés dont des airs passent dans Les Bibelots du diable, les vaudevilles Un Roi malgré lui (1854) et La Bourse au village (1856) et les revues Le Royaume du calembour (1855), Lanterne magique (1856) et Ohé ! les p’tits agneaux ! (1857). Voir Tommaso Sabbatini, Music, the Market, and the Marvellous, op. cit., p. 3-9 (table 1.1).

4 Richard Sherr, « Comets, Calembours, Chorus Girls: The Music for the revue de fin d’année for the Year 1858 at the Théâtre des Variétés: A Preliminary Evaluation », dans Musical Theatre in Europe, 1830–1945, dir. Michela Niccolai et Clair Rowden,Turnhout, Brepols, 2017, p. 23-48 ; Richard Sherr (éd), Ohé ! les p’tits agneaux !, A Parisian revue de fin d’année for 1857, Middleton, WI, A-R Editions, 2021.

5 La Biche au bois reprend de la musique qui avait déjà servi pour la féerie La Fille de l’air (1837), donnée aux Folies-Dramatiques ; pour le vaudeville Iwan le Moujick (1844), donné au Gymnase ; pour le vaudeville Le Fils de Triboulet (1835) et la féerie Les Trois Quenouilles (1839), donnés au Palais-Royal ; ainsi que pour le drame Lénore et le ballet L’Ombre (tous deux 1843), joués au même théâtre que La Biche au bois, la Porte-Saint-Martin. Voir Tommaso Sabbatini, Music, the Market, and the Marvellous, op. cit., p. 51-70 (table 2.1).

6 Christophe Charle, Théâtres en capitales : naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne (1860-1914), Paris, Albin Michel, 2008, p. 205-220.

7 Francisque Sarcey, « Chronique théâtrale », Le Temps, 9 octobre 1893, p. 2.

8 Henri Chivot et Alfred Duru, Le Voyage de Suzette, pièce à grand spectacle en trois actes et onze tableaux, Paris, P.-V. Stock, 1897, p. 62-63 (acte II, scène iv). Pour la musique d’Offenbach : J[acques] Offenbach, Le Roi Carotte, opéra-bouffe-féerie en 4 actes 18 tableaux, Paris, Choudens, [1872], cotage A.C. 2273, p. 217-228 (numéro 20, Ronde des colporteurs) ; pour la musique de Vasseur : Léon Vasseur, Le Voyage de Suzette, opérette en 3 actes à grand spectacle, Paris, Choudens, [1890], cotage A.C. 8303, p. 73-85 (numéro 14, Quintette).

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1915.html.

Quelques mots à propos de : Tommaso Sabbatini

University of Bristol

Tommaso Sabbatini est musicologue et spécialiste du théâtre parisien du xixe siècle. Il est l’auteur de Music, the Market, and the Marvellous: Parisian Féerie, 1864–1900 (Oxford University Press for the British Academy, 2024) ; son édition du relevé de mise en scène de Tosca de Puccini à l’Opéra-Comique (1903) va paraître prochainement. Il est actuellement boursier Marie Skłodowska-Curie à l’Université de Bristol, avec un projet de recherche portant sur la (dite) opérette parisienne de la période 1871-1900. Par le passé, il a reçu le soutien du gouvernement français, de l’American Musicological Society et de la British Academy.