Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Perspectives historiographiques et terminologiques

Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

Alice Tacaille

1Comment comprendre la puissante structuration des répertoires sur timbre au début de la période moderne, et notamment dans les premiers imprimés au xvie siècle ? Si le procédé du timbre semble lié au principe même du chant, paroles avec (et contre) musique, au début de la Renaissance, un mouvement de fond multifactoriel se dessine. En effet, les différents répertoires privilégiés du timbre au xvie siècle mettent en œuvre tout ce qu’il est possible d’en attendre, et notamment dans le domaine de la piété domestique (noëls, chansons spirituelles), des chansons récréatives, de la musique de danse, et du théâtre. Il s’agira ici d’en explorer les sources, mais aussi les thématiques privilégiées, les enjeux littéraires et musicaux, ainsi que les questions spécifiques que soulève l’usage du timbre au début de la période moderne.

Définition et usage du mot timbre. Les chansons. Les airs

2Ce parcours musicologique commence peu ou prou avec les débuts de l’histoire du livre imprimé en Occident, c’est-à-dire à la fin du xve siècle1. Si le terme « timbre » est d’une utilisation tardive2, durant tout le xvie siècle on voit fleurir des recueils de chansons sur timbre qui ne portent aucune mention du terme3. On chante alors « sur l’air de », mais plus encore « sur le chant ». Dans cet univers du chant sur timbre, pendant toute la période de genèse des grands corpus imprimés, la « chanson », c’est tout simplement ce qui se chante (c’est-à-dire le texte à chanter, imprimé sans notation musicale) ; l’air, c’est « le chant », pas encore « le timbre » ; et la chanson « musicale », c’est celle qui est composée, la chanson de musique, d’art, la chanson polyphonique. La chanson, c’est donc le texte qui a une potentialité chantée (mais pas de partition), qui peut se chanter, qui se chante si on a l’air. Il semble rester quelque chose de cette première acception du terme « chanson » au xvie siècle, dans l’imaginaire du terme encore aujourd’hui.

3Il arrive, entre 1470 et 1600, que l’on chante simplement sans même indiquer l’air, le premier vers faisant office d’indicatif : Op de wijse als ‘t beghint’, « se chante comme ça commence », soulignent les Néerlandais, grands chanteurs sur timbre depuis plusieurs siècles4.

4L’indication de l’air est heureusement le plus souvent mentionnée. Elle est accompagnée, au xvie siècle, d’un titre long qui précise parfois les circonstances (« Chanson de la bataille devant Pavie et se chante sur le chant Que dictes vous en France5 »). Le timbre est donc d’essence vocale, il naît du vers chanté, et dans cet univers, la « chanson » et le « chant » sont distincts de la « musique » … Mieux vaudrait donc réserver l’emploi du mot « timbre » à sa période d’usage, à partir du début du xviiie siècle… cependant les musicologues l’utilisent volontiers pour les répertoires de la première modernité, c’est-à-dire les chansons spirituelles, cantiques et noëls des xvie et xviie siècles.

Timbre, centonisation, hymnes latines

5Dans le domaine musicologique, le terme de timbre est parfois rapproché de la pratique médiévale de « centonisation », ou d’airs-type repérés dans certains chants des offices monastiques : c’est montrer par cette comparaison la permanence des circulations mélodiques en musique, ou plutôt la force de la prégnance de l’imaginaire mélodique dans le langage musical occidental, lorsqu’on se réfère à d’autres façons d’organiser la musique en dehors de ce contexte – large. Bien entendu il est toujours possible de souligner que les phénomènes ont « toujours existé ». Et, il est tout à fait légitime de souligner, également, ce mode occidental de pensée musicale, ici essentiellement mélodique, qui pose et instruit la relation du verbal avec la musique. C’est un mode de pensée que nous héritons en grande partie de l’Antiquité grecque. Mais en revanche, pour éviter toute aporie, il convient aussi de bien marquer la singularité du timbre par rapport à ces deux « précédents » connus, la centonisation d’une part, les hymnes monastiques de l’autre.

6La centonisation est l’usage de développements motiviques6 (constituant une sorte de vocabulaire de la musique orale improvisée d’expression romane, ou latine à l’occasion), des tournures musicales dont on peut faire l’inventaire car ils sont assez repérables et qui forment le cœur du savoir-faire du chanteur-poète. Ces centons ne nous sont connus que parce que les compositions ont été fixées par écrit, notamment à partir des xiie et xiiie siècles, ce qui leur donne à nos yeux une allure de « motif mélodique récurrent », de « cellule mélodique » privilégiée, mais il est probable que leur essence soit liée à la pratique lyrique improvisée, à l’origine. Tout guitariste apprenant par compagnonnage a repéré des gestes et des positions qu’il s’est appliqué à reproduire, en sorte qu’il se constitue un vocabulaire de gestes mélodiques instrumentaux. De la même manière le centon, dans notre contexte, est un geste mélodique vocal caractéristique, plutôt d’essence idiomatique et de production orale. Cependant, nous ne découvrons ces motifs que couchés à l’écrit et fixés comme s’ils étaient « composés » par un « compositeur ». Un danger pour la postérité, qui aura dès lors tendance à y voir un geste écrit plutôt qu’une simple improvisation originelle, devenue notée.

7Le cas des hymnes ecclésiastiques est différent : on signale ici ou là que les hymnes sont, « au fond », des répertoires de type « timbre ». Pour ce qui est de l’observation de l’identité ou de la proche parenté musicale de certaines hymnes monastiques entre elles, elle est bien évidemment très connue, et présente en effet un attrait dans le cadre de l’étude des timbres. Avec les séquences (quasiment disparues de la liturgie après la mise en œuvre des décisions du Concile de Trente au cours de la révision les livres liturgiques, c’est-à-dire après 1563), les hymnes constituent les seules pièces versifiées du fonds grégorien7. Plus encore, il s’agit de poésie pieuse latine médiévale, métrique, strophique, pourvue de rimes, sans cesse augmentée par les moines eux-mêmes. Autant dire qu’il s’agit de la forme d’expression latine la plus proche de la chanson vernaculaire, dans le domaine des textes chantés de la liturgie romaine. Ces poèmes sont bien évidemment non scripturaires, ce qui les différencie de l’origine textuelle de certains autres types de chants de l’office.

8Pour les communautés monastiques, les offices qu’ils célèbrent quotidiennement sont le lieu privilégié du chant des hymnes. En sorte que dans l’exercice du culte jour après jour, il leur est plus facile de conserver un air que l’on connaît, et de le pourvoir d’un nouveau poème, que d’introduire un chant entièrement nouveau – même s’il est bien certain que ce n’est pas la seule motivation de ce phénomène de reprise mélodique. On voit donc que même si les hymnes sont chantées à l’occasion sur certaines mélodies « favorites » ou même des mélodies-types, on ne peut pas rapprocher sans précautions le timbre de la période moderne de cette pratique chantée (para-)liturgique. On doit aussi se garder d’oublier qu’un même texte d’hymne peut avoir plusieurs mélodies différentes.

9L’esprit dans lequel ces mélodies d’hymnes ont été réemployées est également très différent lorsqu’on réfléchit en hymnologue. C’est un phénomène cependant intéressant en raison de la nature poétique des hymnes, qui les singularise dans le répertoire grégorien, et qui les rend très proches des chansons latines8. Ce qui sépare encore les séquences et hymnes d’autres textes chantés dans le cadre de la liturgie chrétienne (dans les antiennes, introïts et communions, répons, graduels ou répons de l’office, les alléluias, les traits…), c’est évidemment l’origine non scripturaire de leurs textes, alors que les textes d’antiennes ou de répons sont des composés de fragments de l’Écriture. En somme, les hymnes liturgiques ne sont « rien d’autre que » de la poésie pieuse strophique en latin, consacrée par l’usage certes, l’élection même, sur un texte non scripturaire. Voilà pourquoi l’interchangeabilité de leurs musiques, qui répond aussi à l’emploi de mètres semblables dans leur versification, est si séduisante dans le cadre d’une réflexion sur le timbre. Pour autant il y manque, notamment pour les hymnes médiévales qui partagent le même air, cette explicitation du réemploi d’une mélodie qui signale l’hypotexte en même temps qu’elle promeut le nouveau texte. Au fond, ce réemploi musical n’est pas de même nature que la substitution textuelle explicite que suppose la notion plus moderne de timbre.

10Notons quand même, à la faveur des mouvements humanistes du xve siècle, c’est-à-dire justement beaucoup plus près de la période moderne, un renouveau de la promotion des hymnes, et notamment des pratiques chantées pieuses en vernaculaire. Dès le xve siècle, en Bohême mais aussi ailleurs, on a fait chanter les assemblées dans leur propre langue et on a proposé pour cela un certain nombre de pièces utiles à la participation vocale du fidèle pendant les offices et les messes9 : c’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité du répertoire des Leise dans la musique allemande. Pour ce faire, on a substitué des paroles en langue tchèque (ou allemande…) aux paroles latines sur ces mélodies d’hymnes, en insistant tout particulièrement sur les hymnes, c’est-à-dire sur les mélodies des hymnes les plus usitées.

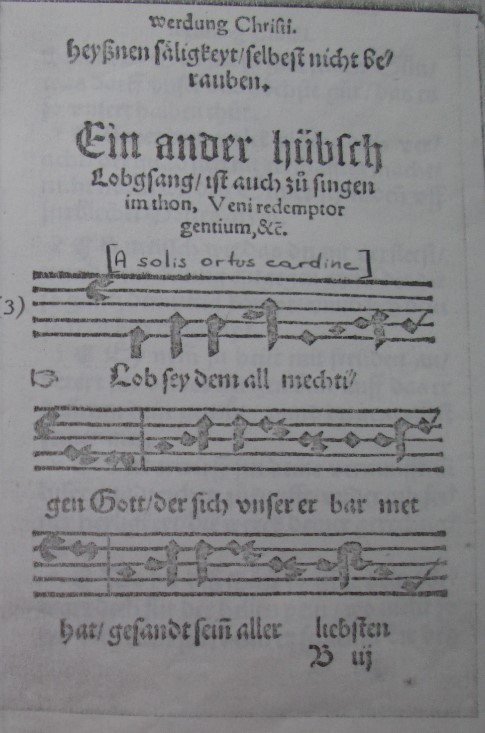

Katharina Zell, Von Christo Jesu unserem saeligmacher… [Strasbourg, bey Jakob Frölich], 1534-1536, ici f. Biii.

11Dans cet exemple très précieux, on voit l’effort de publication par Katharina Zell, à Strasbourg dans les années 1534 et suivantes, d’ouvrages en allemand à destination des communautés germanophones. La réformatrice publie en allemand des mélodies d’hymnes bien connues (ici, Veni redemptor, reconnu et « corrigé » par une main plus récente comme étant aussi l’air de A solis ortus cardine). Cet exemple résume à peu près tout ce qui a été exposé, la circulation des mélodies d’hymnes, à texte identique mélodies différentes, et l’inverse, à textes différents même mélodie (ce que nous qualifierions trop hâtivement de « timbre »), avec de surcroît la substitution de paroles allemandes – une adaptation aux fonctionnalités du chant d’assemblée alors recherchées par les réformateurs européens.

12Mais on voit bien que cette pratique est liée à la traduction, et au contexte de la pré-réforme dans les pays du Nord. Est-ce qu’ici l’on peut parler de pratique du timbre ? Avec prudence, peut-être, et probablement avec plus de pertinence que plusieurs siècles auparavant. Qu’est-ce qui change entre les deux époques ? C’est l’intention marquée par un groupe (ici de lettrés, des réformateurs au sens large) d’utiliser des airs de chanson (ici hymnes) déjà constitués en élément autonome (pas des fragments mélodiques, pas des citations, pas des emprunts…), et d’en substituer / réécrire le texte (ici fourni par un travail de traduction), pour atteindre un objectif précis – ici confessionnel. Ces corpus de timbres pour les hymnes sont ceux qui se rapprochent le plus de notre conception moderne de l’usage du timbre.

13De plus, puisqu’il s’agit d’une intention collective, même s’il existe des auteurs de traductions, on notera que ces nouveaux répertoires sont produits en recueils (manuscrits, puis imprimés dès que c’est possible), en sorte qu’il ne s’agit pas simplement d’une « tendance » au timbre, mais bien d’une stratégie de production d’un corpus complet par le biais de la technique du timbre. On sait d’ailleurs que du côté de la polyphonie, les hymnes ont été très tôt proposées en recueils complets pour toute l’année liturgique, au contraire d’autres polyphonies paraliturgiques de type motets divers.

14Enfin il faut souligner que coexistent dans ces recueils d’hymnes du début de la période moderne et la notation musicale et la mention du timbre, si bien que la question du chant « sur l’air de » est ici déliée de sa dimension strictement « orale », puisqu’on peut aussi déchiffrer les notes10. C’est ainsi que les répertoires des hymnes médiévales tardives, et leur transformation au début de la période moderne, touchent de bien près la question du chant « sur l’air de ».

15Au début de la période imprimée donc, l’émergence de nouveaux corpus sur timbre représente une réelle nouveauté par rapport à ce qui se pratiquait auparavant, et ce en raison même des révolutions techniques et intellectuelles engendrées par la technique d’impression : par exemple, la dimension improvisée de la poésie telle qu’on la connaissait dans la lyrique médiévale et encore à la cour de Bourgogne au xve siècle s’efface devant la force nouvelle des vers imprimés, qui ne lui font apparemment plus aucune place. Or cette dimension improvisée, cette faculté de s’affronter verbalement sur des canevas métriques ou musicaux n’a jamais disparu des pratiques, jusqu’à aujourd’hui encore : mais l’imprimé, tout nouveau au début du xvie siècle, n’en rend nullement compte.

16Le timbre qui apparaît donc dans les recueils à partir de cette période-là est nécessairement assujetti à une transmission en partie écrite : ce qui complique la tâche du musicologue ou de l’amateur qui souhaiterait imprudemment classer le chant sur timbre dans une catégorie « populaire » ou « non lettrée » : si on ne peut nier l’existence du phénomène, cependant les mots pour en rendre compte et les pratiques commerciales pour le diffuser relèvent de milieux bien différents. C’est en gardant cela en tête que l’on peut à présent examiner ces répertoires.

Producteurs : matérialité et intellectualité

17Le portage des marchandises en ville, au moment des marchés, ou encore dans les foires, constitue depuis le xvie siècle le mode de diffusion privilégié des plaquettes imprimées les plus modestes. Mais les colporteurs et marchands ambulants ne sont pas les seuls à diffuser le livre populaire : les libraires détiennent également d’importants stocks de livres de ce type, ceux auxquels se rattachent précisément les recueils de chansons, de noëls, de chansons spirituelles (et de farces), c’est-à-dire les répertoires privilégiés qui usent du timbre11. Les colporteurs sont des marchands ambulants dont la marchandise ne comporte pas que du papier imprimé, à la différence des imprimeurs libraires, ainsi nos chansons sur timbre du début de l’époque moderne se trouvent dans la besace du colporteur aux côtés d’autres objets utiles ou de divertissement. On les trouve aussi sur les ouvroirs des merciers, entre deux piles de draps, s’il s’agit de littérature vendue sous le manteau (notamment pour des raisons confessionnelles).

18La notion de livre populaire au début du siècle correspond à un ensemble assez large, qui va des almanachs aux pronostications, abécédaires, vies de saints (vendues à l’unité), et relations de hauts faits militaires (accompagnés de leur « chanson »), et se caractérise essentiellement par le fait qu’ils sont des ouvrages de loisir, et en langue vernaculaire12. Ils ont d’autres caractères communs importants, comme l’impression en gothique bâtarde, un caractère solide qui se prête à de nombreuses années de tirages importants (plusieurs centaines d’exemplaires), le format modeste (in 8o), la quasi absence d’illustrations (pour les recueils de chansons), et aujourd’hui leur extrême rareté, du fait même de la difficulté à les rassembler, au-delà de leur caractère profondément occasionnel. C’est dans ce cadre que l’on peut estimer que se diffusent les premiers grands répertoires de chansons à chanter « sur l’air de », avec des prix d’acquisition qui rendent possible, en théorie, la possession d’une petite plaquette en échange d’une journée de travail d’un journalier : en soi, une révolution par rapport à la circulation manuscrite de prestige. Et c’est en cela, concrètement, que la diffusion de ces chansons sans musique notée peut être qualifiée de populaire, au sens de large, accessible.

19Le timbre comme enfant de l’imprimerie : voilà un paradoxe savoureux. Et pourtant telle est la première leçon à tirer de l’observation des supports dans leur matérialité.

20La littérature de colportage forme un important champ de recherches, qui est très efficacement mobilisé pour l’étude des vaudevilles des xviie et xviiie siècles. Cependant le lecteur sera un peu dérouté, notamment s’il pense que la littérature populaire commence avec la « Bibliothèque bleue » (à Troyes, début xviie siècle). En réalité, les caractéristiques du livre populaire sont inchangées depuis le début de l’histoire du livre imprimé occidental – en tous cas pour l’essentiel, et du point de vue généraliste : almanachs, prédictions astrologiques, manuels pratiques, poésies, romans, faits divers – et plaquettes à chanter. Pour le xvie siècle on l’a vu, le clivage potentiel entre les moyens de diffusion (libraires ou marchands ambulants) est moins accentué par la recherche actuelle, et au demeurant les usages des imprimés populaires de chansons sont peut-être plus faciles à imaginer que ceux de l’imprimé populaire plus général : si l’on ne sait pas dans quelle mesure un illettré peut faire usage de ce type de livres lorsqu’il s’agit par exemple de romans, en revanche le chant, et même le timbre, précisément, permet d’envisager certaines situations de convivialité précises. Ceci est documenté notamment en Allemagne, où les plaquettes et placards (affiches) de cette époque ont moins disparu des bibliothèques13.

La diffusion

21Les imprimés populaires du tout début du siècle, dont ceux qui font circuler les chansons avec timbre, présentent donc des caractéristiques techniques communes, mais aussi une grande rapidité d’impression, et la nécessité de trouver des mises en page pour de nouveaux objets, récemment apparus au livre, ces fameuses chansons populaires notamment strophiques à refrains. Il est probable, mais on ne le sait pas de façon vraiment documentée, que le degré de correction de ces imprimés n’est pas le même que celui qui est mis en œuvre pour les lettres, le savoir. La mauvaise réputation de ces répertoires tient aussi à la matérialité de leur édition, souvent qualifiée de hâtive ou défectueuse. Cet à priori rejoint une crainte de l’imprimé dans les milieux lettrés, et chez les poètes d’alors, une crainte que l’on découvre lorsqu’on prend en compte la perpétuation de la transmission manuscrite de la poésie : était-il bien raisonnable de confier des poèmes de prix, et de qualité, à un support aussi suspect que le livre imprimé, plein de coquilles et erreurs propres à ruiner la carrière de tout poète ?

22Ces chansons sont donc apparues dans le contexte de l’invention d’une culture populaire imprimée, pas toujours liée au colportage, mais liée tout de même à une certaine culture urbaine14. On peut les qualifier de populaires par leur volume de tirage et leur succès, mais ce sont avant tout des chansons de transmission et/ou de pratique orale. Il s’y glisse à l’occasion des chansons prises dans la tradition orale ambiante, encore très peu littérarisées, et que l’on a plaisir à retrouver dans les sources folkloriques (ou « de musique traditionnelle ») francophones encore actuellement collectées, ce qui constitue un apport plutôt récent de la recherche, notamment à la suite des travaux de Patrice Coirault15 et de Conrad Laforte16.

Auteurs de timbres ?

23Existe-t-il des milieux plus particulièrement investis dans la production de nouveaux répertoires sur timbre ? Dans un premier temps, les milieux responsables de la publication de recueils sur timbre, sur le plan intellectuel, et sur le plan matériel (histoire du livre) peuvent être posés comme distincts de leur lectorat. Dans un second temps, au début de la période moderne, on se rend compte que les nouvelles « classes sociales » émergentes, et notamment les artisans, les commerçants, et les milieux du livre eux-mêmes sont aussi les destinataires de ces répertoires chantants, de même que d’autres positions sociales et métiers apparemment moins immédiatement impactés par les mutations liées au livre imprimé : gens de robe, ecclésiastiques, étudiants et enseignants…

24Pour demeurer sur le plan des métiers du livre, on pense généralement que dans ces imprimés populaires, la figure de l’auteur, telle qu’on l’imagine plus tard dans le siècle, assemblant son œuvre en recueil gouverné par des raisons propres à son art, est remplacée, ou plutôt est tenue par l’imprimeur-libraire lui-même. C’est lui qui procède ou fait procéder au rassemblement de pièces diverses, de même type (à chanter), mais, par exemple, de formes poétiques variées. Dans ces anthologies de chant populaire du tout début du siècle, les stratégies de mise en recueil ne sont pas absentes, même si l’on est loin du recueil littéraire tel qu’on l’observe dans la seconde moitié du siècle, et notamment celui des grands poètes tel Marot, Du Bellay ou Ronsard. Ces stratégies de mise en recueil des imprimeurs ne sont cependant pas constantes. On observe parfois une tendance à grouper les nouveautés en tête de recueil et à compléter les feuillets de quelques chansons hors d’âge ou hors de mesure poétique – ce qui demeure passionnant. Il existe donc une composition de l’anthologie populaire, dès le départ, même si la hiérarchie des raisons qui poussent à l’ordre des pièces peut être différente d’un recueil à l’autre.

25Ainsi en 1546, dans un recueil de chansons spirituelles sur timbres du même auteur (une rareté, voire une exception totale pour l’époque), la Chrestienne Resjouissance d’Eustorg de Beaulieu, l’auteur classe lui-même ses chansons sur timbre à partir de la nature des timbres, les chansons d’origine : la partie finale est composée sur des airs « défectueux en vraie mesure poétique », c’est-à-dire en réalité des chansons traditionnelles de l’époque, souvent à danser, pourvues de nombreux refrains insérés et terminaux ; la partie centrale est composée autour de pièces polyphoniques de Beaulieu lui-même, mais, selon toute apparence, perdues aujourd’hui – les bibliographies anciennes ne mentionnent pas leur existence. La première partie est fondée sur des chansons « favorites », les plus régulières de son temps, strophiques sans refrains, comme la première, qui est une chanson de Clément Marot17. Ce qui signifie que Clément Marot en a fait le poème, et qu’aujourd’hui en tous cas nous ne pouvons plus le chanter que sur l’air que Sermisy lui a ensuite attribué. En sorte que nous nous trouvons presque certainement devant un cas de « folklorisation » d’une partition savante, du passage d’un air composé à un air fredonné sans partition – alors qu’on sait que Sermisy a souvent pillé au contraire les airs populaires de son temps, pour les arranger.

26Les logiques de constitution des recueils sur timbres deviennent de plus en plus nettes dans la seconde moitié du xvie siècle, avec des recueils sur timbre entièrement dédiés à une cause ou une autre par exemple. Ce n’est qu’avec l’observation des recueils de noëls ou de chansons spirituelles que l’on peut parler de milieu (de collectif) de production de chansons sur timbre.

Milieux destinataires

27Quels étaient les milieux d’usage de livres au début du xvie siècle ? Ils sont évidemment différents suivant la nature du texte imprimé. Puisque très peu de partitions imprimées circulent en France avant que Pierre Attaingnant ne commence son entreprise d’imprimerie à Paris en 1528, et que les manuscrits qui nous sont parvenus ne sont pas nombreux, et ne peuvent prétendre à une diffusion aussi large que le plus modeste imprimé, nous sommes contraints d’envisager d’une part une circulation massive de la musique sous forme de chansons transmises oralement, avec un support occasionnel de paroles imprimées, ensuite une contribution des musiciens ménétriers pour jouer parallèlement et accompagner ces mêmes chansons, et certainement, plus d’une fois, la danse communautaire sur les chansons les plus appréciées18.

28La disponibilité relative de partitions polyphoniques imprimées ne signifie pas que les acquéreurs en profitaient au même niveau. Ainsi, comme le soulignent unanimement tous les spécialistes du livre de la première modernité, il existe de multiples façons d’appréhender le support écrit, que l’on peut vouloir acquérir simplement pour son prestige, et/ou parce qu’une personne connue de la famille est capable d’en déchiffrer les prémices. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de réunir quatre musiciens capables de déchiffrer la musique de manière vocale pour profiter de ces partitions. On sait par exemple que se vendait à la fin du xvie siècle du papier comportant les six lignes nécessaires pour noter l’accompagnement de chansons directement en tablature19. Ainsi, les luthistes pouvaient directement chiffrer leurs propres accompagnements, les produire, à partir de partitions qui n’étaient vendues que sous un format vocal.

29Mais on sait aussi, à partir du milieu du xvie siècle, le développement de la musique instrumentale autonome, en tant qu’objet imprimé, donc cette fois des musiques de danse, pour luth et pour plusieurs parties instrumentales.

30Ainsi, même s’il existe une nette différence entre le journalier acquérant quelques feuilles de paroles à la mode, et la bourgeoise faisant relier les dernières chansons polyphoniques de Janequin, les usages que chacun d’eux peut en faire ne sont pas monolithiques. Mais ce qui différencie la partition d’un simple parolier, c’est tout de même la notation musicale, qui constitue un frein durable à la popularisation, par rapport à la chanson populaire des paroliers. Selon toute hypothèse, la diffusion de ces livres et de ces plaquettes, puis de ces partitions, s’effectue plus facilement dans un cadre urbain, et rayonne également dans les maisons fortunées partout sur le territoire, notamment celles qui disposent d’une bibliothèque privée.

Les répertoires

31Au-delà de la communauté de supports, que partagent toutes ces musiques à transmission sans notation musicale, les répertoires se différencient rapidement. C’est d’ailleurs l’intérêt bien compris des imprimeurs20. Le repérage, puis la segmentation du public potentiel constituent des stratégies commerciales déjà à l’œuvre au début du siècle. Bien avant la Bibliothèque Bleue, le commerce du livre populaire se fonde en partie sur la chanson sans partition. On dispose donc tout d’abord de recueils de chansons sans partition, puis, à partir de ces mêmes chansons, de recueils de noëls, ou encore de chansons spirituelles, de cantiques, etc.

Sources

Chansons

32Le constat d’un regain d’intérêt pour les musiques et les thématiques populaires se manifeste dans l’imprimerie musicale de partitions, comme dans la floraison de nouveaux paroliers au tout début du xvie siècle. Ainsi, dans le premier recueil imprimé de partition polyphonique21, à Venise, en 1501, l’imprimeur Ottaviano Petrucci, qui s’efforce de démontrer dans plusieurs langues et dans plusieurs types de répertoires la puissance de la nouvelle invention qu’il souhaite promouvoir, à savoir l’imprimerie musicale, assemble aussi bien des chansons populaires que des chansons qui nous paraissent aujourd’hui plus littéraires. Parallèlement, le répertoire des noëls et des chansons en recueils paroliers commence à émerger. Le timbre commence donc à apparaître aussi.

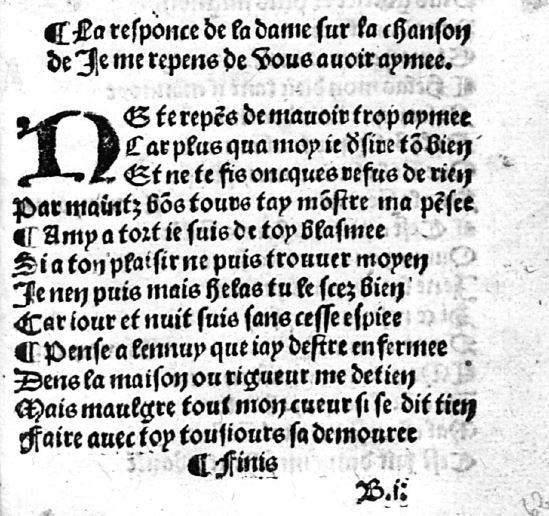

33Dans les exemples ci-dessous, on pourra constater, au tout début de la période, un premier dispositif consistant simplement à chanter la réponse de la dame sur le même air que la chanson de l’amant. Celle-ci ne précède pas immédiatement la chanson de la dame, en sorte qu’on peut déjà parler de timbre. C’est un dispositif simple, qui va se trouver renforcé par la vogue croissante de ce type de « réponse » poétique dans les anthologies de la première moitié du siècle.

S’ensuivent seize belles chansons nouvelles dont les noms s’ensuyvent, [Paris]. Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, RES-YE-1379. Gallica.

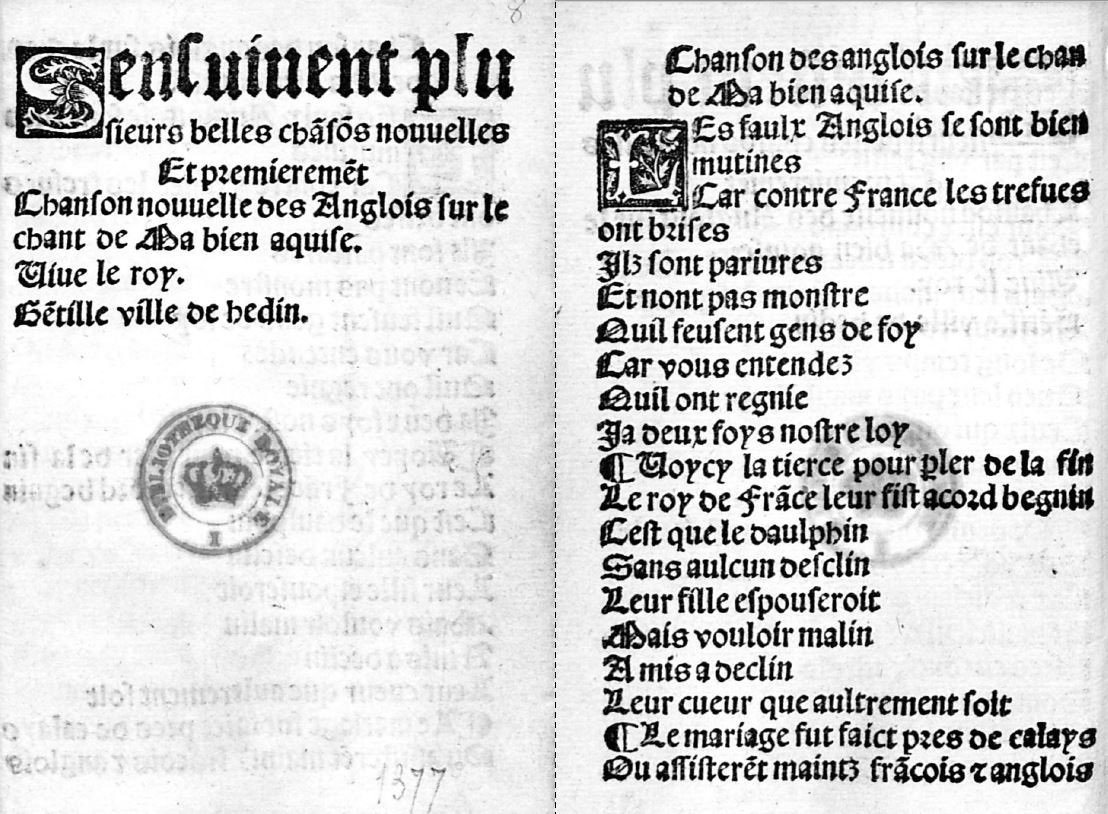

34Dans le second exemple, on observe, dans une plaquette destinée à chanter les mérites de la cité de Hesdin dans le Pas-de-Calais, une première chanson destinée à célébrer la victoire contre les Anglais et cette chanson se chante sur le chant de Ma bien acquise.

Sensuivent plusieurs belles chansons nouvelles. Et premierement chanson nouvelle des Anglois sur le chant de ma bien acquise. Vive le roy. Gentille ville de Hedin, [1521]. Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, RES-YE-1377. Gallica.

35Ce type de chant est destiné bien entendu à brocarder l’ennemi, et accentuer son déshonneur en le rendant manifeste aux yeux et aux oreilles d’une large part de la population. Dans ce cas, le chant sur timbre diffuse une nouvelle actualité, et renforce le rôle des crieurs municipaux, officiels. Mais les plaquettes de chansons, comme celle-ci, ne fonctionnent pas exclusivement sur timbres, loin de là. En d’autres termes, on trouvera plus de timbres dans les répertoires qui utilisent le support mélodique à d’autres fins, comme le théâtre, les noëls, les chansons spirituelles.

Théâtre

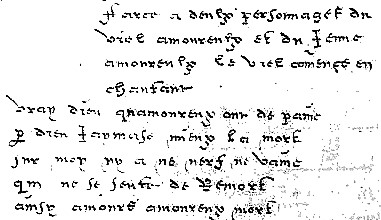

36Dès le xve siècle, le théâtre comique en français se développe. Ce sont notamment les soties et farces – davantage que les mystères – qui font usage du timbre pour ponctuer l’action. Ainsi dans la Farce du vieil amoureux, dans le manuscrit de Lavallière, le vieil amoureux entre en chantant, et ses premières paroles nous mettent sur la piste d’une chanson que l’on trouve dans le chansonnier manuscrit BnF Fr. 12 744.

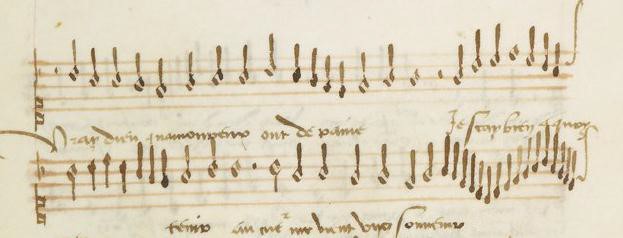

Manuscrit La Vallière f. 41 Farce du vieil et du jeune amoureux. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 24341. Gallica.

37« Farce à deux personnages du vieil amoureulx et du jeune amoureulx le vieil commence en chantant : / Vray dieu qu’amoureux ont de paine / Par dieu j’aymoye mieux la mort / Sur moy ny a ne nerf ne vaine / Qui ne se sente de remort / Ainsy amours amoureux mort. »

38Source musicale proposée :

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 12744, no 122, incipit. Gallica.

39Ensuite, le dialogue s’instaure avec les autres personnages.

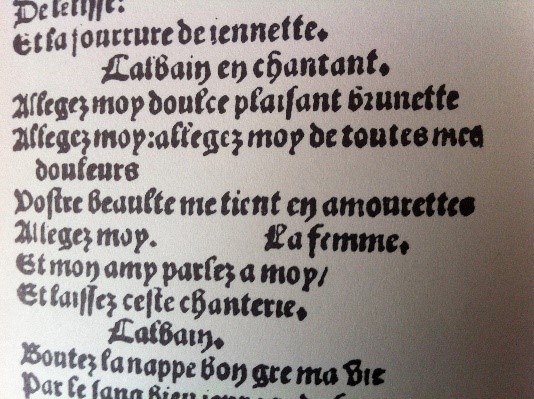

40Dans une autre farce célèbre, la Farce nouvelle d’ung savetier nommé Calbain, on constate que ce savetier ne s’exprime qu’en chantant, pour le plus grand désarroi, puis la colère de son épouse.

Farce nouvelle d’ung savetier nommé Calbain : fort joyeuse : lequel se maria à une savetiere : à troys personnages, Lyon, héritiers de Barnabé Chaussard, 1548 f. A2ro. [reprints Slatkine ; n. XXXIII]

41Chacune des répliques du savetier est une chanson différente, chanson différente, ici Allegez moy doulce plaisante brunette. Nombres de ses chansons n’ont pas été mises en polyphonie, et sont restées dans la transmission orale.

42Howard Mayer Brown a relevé de nombreuses occurrences de ce type de chansons dans le théâtre comique du xve siècle et du début du xvie siècle, ouvrant la voie à de fécondes études ultérieures. Or le timbre y tient une place prépondérante. On peut supposer que les ménétriers complétaient ces spectacles par leur faculté d’improviser accompagnements et danses. L’intérêt de cette liaison précoce avec le théâtre réside évidemment pour les musiciens dans le lien qui peut être fait ensuite avec le vaudeville sous l’Ancien Régime.

Noëls

43On a déjà pu constater que la poésie strophique avec des réalisations variées, hymnes, séquences, est présente dès le début de la pratique liturgique occidentale au Moyen Âge, notamment dans le cadre monastique. Cependant, dans la dernière décennie du xve siècle, on voit apparaître massivement le répertoire de noëls à la fois manuscrits et imprimés. Il s’agit réellement de chansons de Noël, entièrement tournées vers la narration de la Nativité, chansons strophiques qui se chantent systématiquement sur timbres. Mais le timbre n’est pas toujours indiqué, à cette haute époque, le début du noël suffisant à le reconnaître, ou alors, le noël lui-même ayant trouvé une mélodie propre suffisamment connue dans le cercle de réception du manuscrit considéré. Par exemple, dans certains manuscrits, où les timbres ne sont pas toujours mentionnés, on peut considérer que les timbres mentionnés étaient naturellement les moins immédiatement reconnaissables, les autres, non mentionnés, devaient aller de soi. Le noël imprimé en revanche, en adoptant la technique du timbre, permet aux réformateurs catholiques d’accomplir un travail de pastorale populaire, en proposant aux populations, à partir de chansons qu’elles connaissent, un nouveau répertoire parolier pieux, adapté à un temps liturgique où la participation de l’assemblée est souhaitée : la Nativité.

44Ce temps d’apparition des noëls populaires est tout à fait singulier et remarquable dans l’histoire de la musique française. Il ne s’agit pas, ou plus, de simples traces, mais de véritables recueils, ordonnés à une pastorale qui cherche à se renouveler, et ce bien avant le Concile de Trente (1545-1563). Il est probable, comme le souligne Pierre Rézeau, que les milieux franciscains soient plus particulièrement à l’origine de ce type de pastorale par le chant sur timbres22.

45Les sujets traités par les noëls sous une apparence normative, sont en réalité abordés sous des angles toujours très heureux et variés : les plaisirs de la table, la joie des bergers, se manifestant par la musique, la profusion de mets et de desserts, les danses paysannes, au-delà de la simple scène de la Nativité, ou même de l’Annonciation, que l’on constate parfois. Le rôle du méchant est bien souvent tenu par Hérode, tout désigné dans ce contexte.

46Ces noëls sont réellement des miniatures, de toutes petites scènes dramatiques, souvent dans une tonalité enjouée et radieuse. Les raccourcis systématiques opérés dans le « récit », à l’occasion de la rédaction des différentes strophes sur timbres, permettent d’acquérir un petit bagage catéchétique de base.

47La popularité des noëls commence donc à partir de la dernière décennie du xve siècle, pour ne plus se démentir pendant longtemps, avec un regain d’intérêt immense au xixe puis au début du xxe siècle.

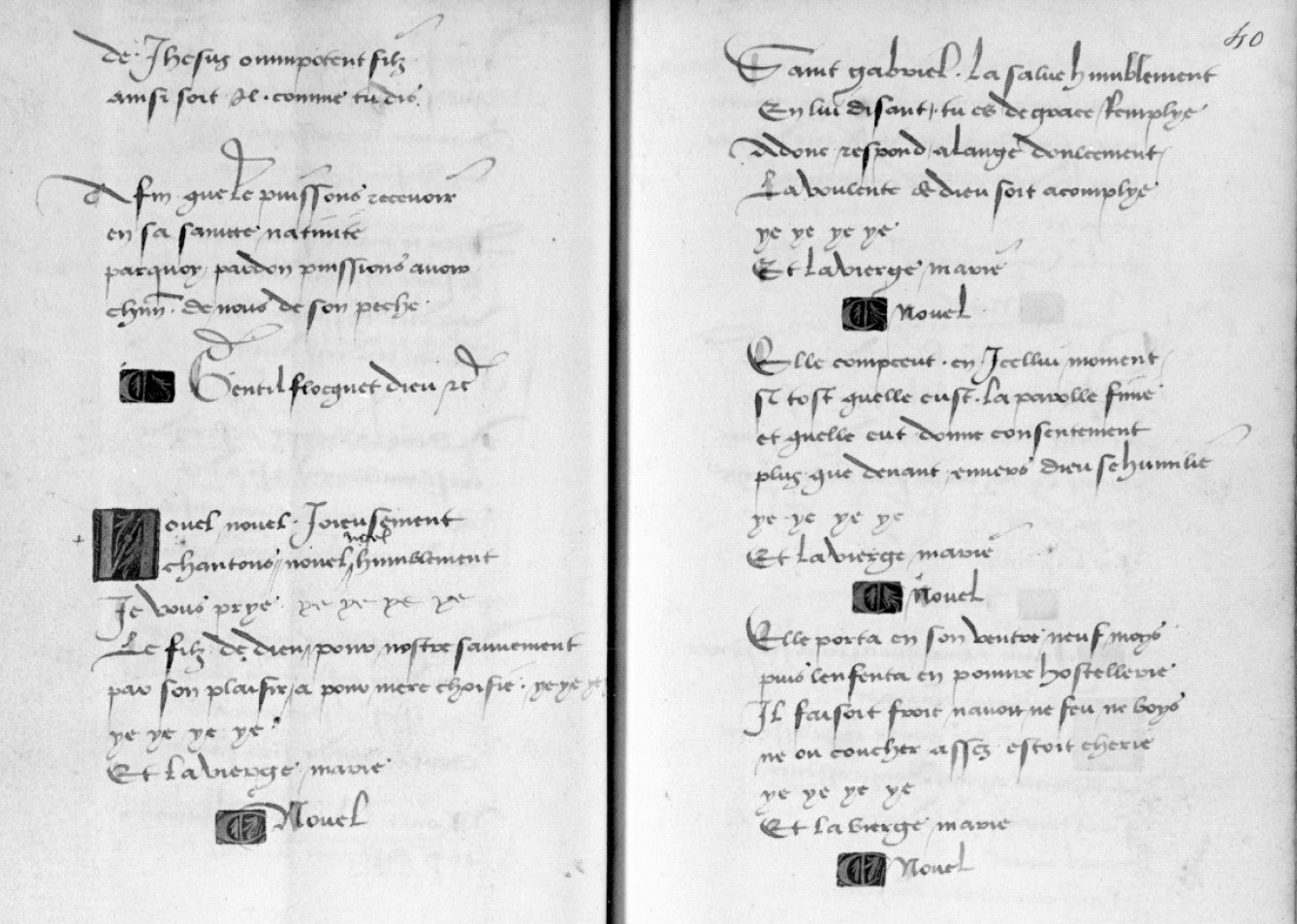

48Les deux exemples ci-dessous permettent de prendre connaissance d’un noël manuscrit de la fin du xve siècle, avec sur la page de gauche le timbre Gentil floquet indiqué avant le noël lui-même. On note d’ailleurs curieusement dans ce noël une trace d’oralisation du répertoire, sous la forme des onomatopées mélodiques « ye ye… », jugées nécessaires ou agréables par le copiste.

Recueil de noëls, fo 39 vo. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 2368. Gallica.

49Le second exemple est un noël des années 1534-1535, fondé sur une chanson traditionnelle reconnaissable à ses nombreux refrains et sa structure sous-jacente en laisse23.

|

|

|

|

Texte : Les Grans Noelz nouveaulx composez nouvellement en plusieurs langaiges…, Paris, s. d. [ca 1537], f. 13-14, et son modèle en chanson, à gauche (1534, Nourry).

50L’immense répertoire des noëls du xvie siècle est construit sur des timbres et ce n’est que rarement que l’on éprouve, à cette époque, le besoin de les mettre en partition, encore moins en polyphonie.

51C’est véritablement à travers l’exemple du théâtre comique, et puis celui des noëls, que l’on peut parler d’usage moderne du timbre musical, et son pendant du côté des auteurs littéraires, l’écriture parodique sur un air préexistant, exercice bien particulier, qui place ces parodistes non pas à l’égal des grands poètes du xvie siècle, mais au cœur de la production versifiée, du moins en termes de quantité.

Chansons spirituelles

52Lorsqu’en 1533 il publie un premier recueil de chansons spirituelles à l’usage des communautés réformées, Mathieu Malingre choisit de l’intituler Noelz nouveaulx à l’image de ce qui se fait régulièrement depuis peu24. Au demeurant, côté protestant, et pour le culte, on sait qu’existe déjà à cette époque une tendance à chanter des psaumes sur des timbres. Ces tentatives ne feront cependant pas leur chemin dans l’hymnologie réformée25. En d’autres termes, les psaumes protestants en français seront rapidement pourvus d’une mélodie spécifique, notée en notation musicale, et quitteront l’hypothèse du timbre, qui fut la leur pendant un bref instant.

53Pour la chanson spirituelle au contraire, dont la vocation n’est pas de se fonder sur un texte biblique et qui ne sert pas au culte, Malingre se situe donc plutôt du côté des noëllistes, dont il semble admirer le travail. Rapidement cependant, Malingre proposera de nouveaux titres dès les recueils suivants, qui entreront ensuite dans la catégorie des « chansons spirituelles26 ».

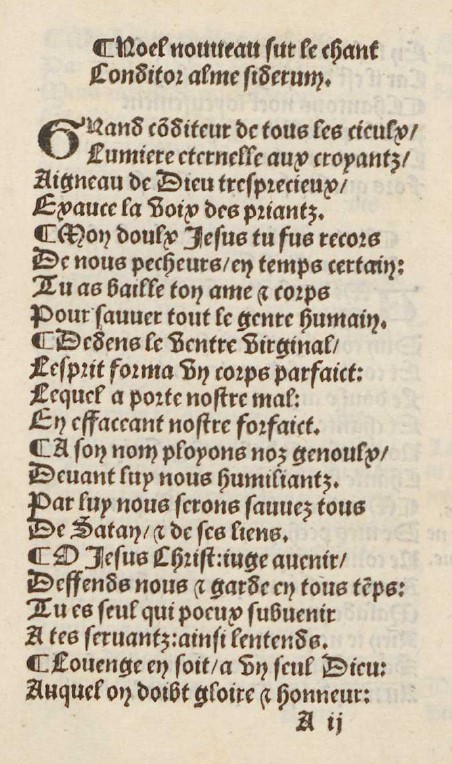

54Dans les exemples ci-dessous, on observera l’usage du timbre pour le premier recueil de Malingre. Ce recueil s’ouvre par un Conditor, la première hymne du temps de l’Avent, tout comme de nombreux recueils de noëls de la même époque.

Matthieu Malingre, Noelz nouveaulx : musiciens amateurs des Cantiques, Au nom de Dieu, chantez noelz nouveaulx, Lesquelz sont faictz sur les vieulx et antiques, [Neuchâtel], [Pierre de Vingle], [1533 ?], f. Aii. Zentralbibliothek Zürich, Res 1332, https://doi.org/10.3931/e-rara-577 / Public Domain Mark

55Rapidement cependant des timbres choisis par Malingre dans ce recueil et les suivants vont évoluer vers des chansons profanes. Érasme fulminait déjà contre les chansons qu’il observait dans les Flandres dans les années 1520-152527, mais on peut imaginer que ce n’est pas toujours dans un esprit de lutte contre la frivolité des chansons que les paroliers les utilisaient. Ils ont pu aussi, tout simplement, rechercher la technique du timbre en raison de sa foncière efficacité.

Danse

56C’est avec les sources chorégraphiques, ou mieux choréologiques, que se pose de la manière la plus frappante la question de la relation entre timbres et danse au début du siècle. Avant même l’Orchésographie de Thoinot Arbeau (1589), on dispose de deux types de sources : d’une part les traités qui indiquent les pas de danse, voire qui les expliquent, toutefois sans aucune notation musicale, d’autre part les partitions de danse qui montrent des embryons de squelettes mélodiques destinés à une interprétation ménétrière et supposent une amplification par divers instruments. Or lorsqu’une chanson est saisie par la popularité au point de devenir une danse connue, dont on n’a plus qu’à indiquer les pas, en sorte que musiciens instrumentistes comme danseurs connaissent parfaitement ce répertoire, alors on est à la limite de la popularité la plus extrême pour la chanson qui en est éventuellement à l’origine. Car les danses favorites ne sont pas nécessairement fondées sur des chansons préexistantes. Certaines portent des titres abstraits (La Brosse, Tourdion), qui témoignent probablement de leur nature instrumentale.

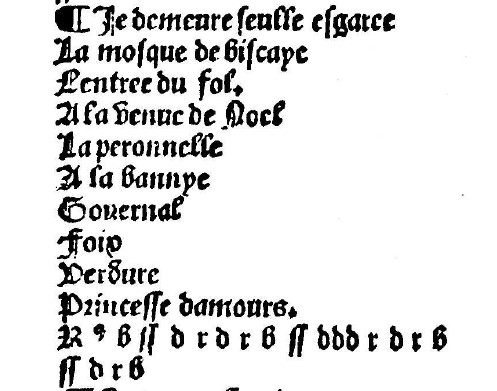

57Mais pour celles qui sont simplement listées comme chansons, par leur titre, et se trouvent directement pourvues de pas utiles à la basse danse, la simple présence dans cet ouvrage des années 1530 dénote une popularité sans précédent ; c’est notamment le cas, comme on le voit ci-dessous, pour La mosque [Une musque] de Biscaye, une chanson emblématique de la génération de Josquin des Prés, qu’il a lui-même utilisée comme sujet d’une de ses messes.

S’ensuivent plusieurs basses danses tant communes qu’incommunes…, [Lyon], [J. Moderne], [1535 ?], Bii vo.

58Dans cet exemple, les dix pièces se dansent sur le même canevas de pas (révérence, congé, branle, deux simples, un double, etc.). Ainsi, loin d’être une chanson obscure, Une musque de Biscaye se trouve essentiellement dansée, plutôt que véhiculée comme texte, par les populations de son temps, ce qui en fait donc l’une des mieux connues.

59Cet ouvrage de Jacques Moderne est à rapprocher de la liste de danses citée par Rabelais dans son cinquième livre28. Rabelais a raisonnablement pu se fonder sur l’ouvrage de Jacques Moderne. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit des danses les plus populaires de son temps, et par conséquent, à leur origine, des chansons les plus populaires de l’époque. Une grande partie de ces chansons ne nous est d’ailleurs pas parvenue en partition, du moins à ce jour. Faut-il seulement dire : « à ce jour » ? Certaines n’ont tout simplement jamais été livrées sous une forme imprimée : c’est le mystère de la persistance de la transmission orale tout au long du xvie siècle, cette persistance opiniâtre qui constitue un des apanages les plus précieux de la technique du timbre. Dans ce domaine de la chanson à succès (devenant timbre), l’absence de trace écrite peut donc dénoter une popularité extrême.

60Les danses évoluent rapidement entre la fin du xve siècle et le Grand Siècle. Dans toute la première moitié du xvie siècle, on parle de basse danse, et c’est notamment l’objet du traité de Jacques Moderne. En revanche, le pas de branle, qui apparaît dans l’ouvrage de Moderne comme un pas composant la basse danse, deviendra une danse à part entière sous la plume de Thoinot Arbeau dans l’Orchésographie de 158829.

61On notera enfin que la faculté de danser telle ou telle chanson conduit à des remodelages sérieux de la forme originelle des chansons. En sorte qu’une chanson qui a été connue comme danse peut avoir été profondément modifiée dans ses valeurs rythmiques, par rapport à la simple chanson demeurée vocale. Ainsi, on verra couramment des sections allongées, ou diminuées, des mesures passant du binaire au ternaire, ou l’inverse, des chansons dont le timbre est remodelé de façon à correspondre à une variété souhaitable de type chorégraphique. Le timbre passé dans la danse, en d’autres termes, recueille tout à la fois les fruits du succès, et ses effets, notamment l’usure et la variation profonde à partir d’un archétype.

Thématiques : rurales et grivoises ?

62Les thèmes abordés dans la toute première chanson sur timbre au xvie siècle sont des thèmes qui paraissent issus de la société traditionnelle paysanne au sens large. C’est dans une certaine mesure le cas pour les chansons qui sont demeurées dans la tradition orale, que l’on retrouve encore chantées de nos jours dans les provinces françaises francophones. Mais dès leur circulation sur les supports imprimés, les figures paysannes que l’on voit tour à tour se réjouir, se livrer à différentes paillardises dans les bosquets, chanter, danser, séduire et déplorer, se transforment progressivement en archétypes littéraires qui forment le berceau probable de la pastorale à la française. Cette littérarisation de la vie paysanne se produit également sous l’effet d’autres facteurs, notamment la redécouverte des thèmes bucoliques issus de l’Antiquité, par les écrits de Virgile, ou encore d’Horace. Ces thèmes nouvellement apparus à la faveur des débuts du livre imprimé dans le répertoire chansonnier, montrent donc une esthétisation de la vie aux champs, sensible également en peinture au même moment, notamment dans les Flandres. Le timbre est donc irrigué d’airs peut-être traditionnels pour une part, mais surtout nouvellement appréciés par les classes marchandes et la Cour comme une image rassurante de la diversité – réelle et autrement inquiétante – du royaume30. En sorte qu’il devient rapidement difficile de séparer ce qui relève de la chanson « authentiquement » traditionnelle dans les tout premiers timbres, de ce qui est déjà passé au filtre de l’écriture, donc de la transformation en objet culturel.

63Par exemple, on se rend rapidement compte que l’érotisme qui est attribué, au prisme de notre regard d’aujourd’hui, à cette société « paysanne » réelle puis rêvée, un érotisme présent dans les chansons transmises oralement puis dans les partitions, révèle en réalité le goût extrême de la cour des derniers Valois pour la crudité des situations, tant qu’elles ne sont pas rapportées aux personnages de la Cour directement. En somme, l’obscène est relativement apprécié à la Cour de France au début du siècle, et ne peut pas sans examen approfondi être pris pour argent comptant et considéré comme l’apanage des figures paysannes véhiculées par les premières chansons sur timbres. On se souvient d’ailleurs qu’au même moment, la chanson parisienne se saisit également de thèmes érotiques pour attirer l’attention sur les miniatures joyeuses qu’elles proposent à un public plus averti.

64En sorte que l’urgence à spiritualiser les chansons profanes (et ce depuis Érasme au moins), une urgence qui monte en puissance progressivement au cours du siècle, est bien plutôt le résultat de la confessionnalisation de la société, que d’un état de fait objectif : il s’agit d’un fait social global. Les chansons en question ne sont pas alors tenues pour aussi dérangeantes sur le plan moral, qu’elles ne le sont aujourd’hui, du moins dans un premier temps, dans la décennie 1520-1530. Elles ne deviennent que progressivement la cible des réformateurs de tous bords.

65Il faut donc noter, en tout cas pour le début de la période moderne, que l’usage d’un thème « gaillard » pour chanter des chansons pieuses ne fait donc pas toujours intervenir d’intertextualité spécifique ou immédiate. Au tout début de la période, la chanson populaire est un véhicule pour de nouvelles paroles, progressivement un véhicule considéré comme améliorable par les nouvelles paroles, qui sont dès lors pieuses, puis, mais seulement dans un troisième temps, les auteurs parodistes vont utiliser un timbre dans l’intention expresse de rappeler les paroles d’origine de ce timbre et ainsi les rapporter de manière subliminale au nouveau texte qui le supporte. Il s’agit de la dernière étape de l’usage moderne du timbre, c’est un usage nettement plus politique et prosélyte.

Aspects littéraires

Technicité des parodistes

66Les parodistes qui font usage de la technique du timbre pour produire leur répertoire sont confrontés à la forme de la chanson telle qu’ils la connaissent, telle qu’elle leur a été transmise. Ils en font parfois un usage étonnant, n’hésitant pas à proposer des paroles de couplet sur ce qui était à l’origine la place d’un refrain (voir ci-dessus le noël sur la chanson du Cotillon). Le travail du parodiste sur un air existant est donc un travail bien spécifique. Il est en quelque sorte contraint par la forme de la musique qui lui est imposée.

67Dans ce domaine, il faut nettement distinguer le xvie siècle commençant des siècles suivants, au sens où les premiers timbres ont été en partie appuyés sur des chansons transmises auparavant entièrement à l’oral. En sorte que si dans les ateliers des imprimeurs, les compagnons typographes ont parfois bien du mal à mettre en page ces chansons à refrains multiples qui ne sont jamais imprimées par ailleurs, donc qu’ils n’ont jamais vues imprimées, les parodistes ont également un travail différent de celui qu’auront les écrivains de vaudevilles dans les siècles suivants. En effet ces derniers s’appuient sur des airs qui ont souvent été publiés, et la situation est donc sensiblement différente31. Au début du xvie siècle, c’est bien l’angle de la circulation sans notation musicale qui permet de réfléchir à la puissance du timbre en termes de popularisation et de prosélytisme auprès de populations qui s’avèrent massivement non lectrices.

68La variété des strophes mises en œuvre par les premiers parodistes de l’époque moderne, notamment dans les noëls et les chansons spirituelles, n’a donc rien à voir avec la relative simplicité des strophes des siècles suivants.

69Pour apprécier les timbres, en particulier les timbres issus de chansons traditionnelles éventuellement connues dès le xvie siècle, il faut adopter les outils de l’ethnomusicologue spécialiste de musique traditionnelle française : et notamment, la constitution des strophes à partir de laisse combinée à des refrains, typique de la chanson traditionnelle orale française. Ces formes à refrains, qui ne doivent plus rien au cadre du rondeau ou de la ballade ou encore du virelai qui dominaient encore quelques dizaines d’années auparavant (fin xve siècle) la scène poétique et musicale, nécessitent donc un autre outillage.

Questions musicales : quelques sources de monodies notées

70Il arrive cependant au cours du xvie siècle que des monodies soient notées, et c’est notamment le cas dans les sources religieuses réformées (psautiers). Pour ce qui est des chansons qui forment la base des timbres si populaires de cette toute première époque, on dispose essentiellement des deux grands chansonniers monodiques presque contemporains de la première moitié du siècle, le manuscrit de Bayeux et le manuscrit BnF Fr. 12744, et du recueil de Chardavoine dans ses deux versions, 1576, 158832. Il s’agit donc de sources qui témoignent de l’intensité de la transmission orale et d’une certaine recherche de conservation de ce patrimoine. Les sources monodiques seront beaucoup plus abondantes dans les siècles suivants.

71Si les manuscrits de Bayeux et BnF Fr. 12744 nous paraissent bien des trésors monodiques, le chansonnier de Chardavoine contenant plus de 180 chansons, est souvent relié aux polyphonies dont chacune de ses chansons semble tirée. On trouve ici un superius de Certon, là de Cléreau33… Chardavoine est-il un simple collecteur de lignes puisées dans les polyphonies imprimées avant lui ?

72En réalité, il est extrêmement difficile de savoir si les mélodies réunies par Chardavoine, certes probablement copiées d’après les partitions polyphoniques déjà parues, ne sont pas tout simplement la trace des mélodies orales de certains timbres, dont les compositeurs (Certon, Cléreau…) se seraient tout d’abord inspirés pour une polyphonie, avant d’être de nouveau rassemblées par Chardavoine qui les connaît sur le bout… de sa mémoire musicale avant tout. La présence de chansons polyphoniques récentes dans ce recueil, notamment composées sur la poésie de Ronsard par exemple, illustre quant à elle la contrepartie à laquelle il faut aussi prendre garde : les chansons savantes (donc polyphoniques) qui sont adoptées massivement, donc « favorites », deviennent à leur tour des timbres, des airs entrés dans la mémoire collective, et qu’on n’aura bientôt plus besoin de faire circuler en notation musicale. C’est un phénomène qui se rapproche de la notion de « folklorisation » (à cette grande différence qu’il est fondé sur un nouveau jeu pratiqué cette fois par une communauté de lecteurs urbains, et que l’usage du terme « folklorisation » implique plutôt un retour vers des pratiques partagées hors écrit, et hors circuit des villes).

73Certaines mélodies présentes dans le chansonnier de Chardavoine ont à l’époque plus de 40 ans d’ancienneté ; il faut donc imaginer qu’elles ont une certaine actualité encore en 1576 pour intéresser un public potentiel, même s’il est toujours possible, dans une anthologie, de glisser des pièces variées, y compris fort anciennes, sans justification autre que l’esprit de variété qui doit satisfaire le lecteur. On peut prendre également le problème à l’inverse, et faire l’hypothèse que ces anciennes mélodies sont encore tout à fait vivantes, notamment par le biais de l’art ménétrier, de la danse, et de la chanson transmise oralement. Quoi qu’il en soit, ces trois recueils nous renseignent très utilement sur la vitalité de la transmission parallèle orale et notée d’innombrables chansons au xvie siècle, et ces chansons sont tout à fait contemporaines de la première – et haute – période du timbre.

74La notation musicale de ces chansons à une seule voix (airs) obéit en principe à des règles bien établies, qu’elle partage en grande partie avec les partitions de musique polyphonique savante vocale. Mais on a pu cependant montrer que de légères anomalies, voire des traditions spécifiques s’installent, comme si la notation des airs en tant qu’airs était distincte de la notation de la musique c’est-à-dire de la polyphonie. C’est déjà ce qu’on observe à travers les différentes façons de noter la musique religieuse ou profane, telles qu’on peut les voir dans les différents traités théoriques de musique du xvie siècle. Ainsi, on ne note pas de la même manière les chants liturgiques et la polyphonie.

75Mais dans ces trois chansonniers avec musique notée, il semble que les difficultés spécifiques de la transcription du chant à une voix (lorsqu’il s’agit bien d’un chant encore connu à une seule voix à l’époque, et non d’un artefact polyphonique déguisé en monodie) donnent lieu à des conventions de notation pour le moins surprenantes, en particulier probablement informées par les nécessités de la danse. C’est-à-dire qu’est sélectionné un petit nombre de signes de mesure, contrairement à ce qui se passe en musique savante, et que ces signes de mesure recouvrent des réalités rythmiques plus nombreuses que le signe de mesure lui-même ne le laisserait supposer34. De même, les stratégies concernant les répétitions, la longueur des phrases, le système d’altération semble endémique à ces quelques publications d’airs notés sans polyphonie au tout début de la période du timbre. En revanche, ces airs sont à l’évidence des airs favoris de la période à laquelle ils sont publiés, ce qui lui rend tout à fait inestimables aujourd’hui.

Vers le xviie siècle : problématiques émergentes

Émergence d’une littérature satirique de la vie de Cour française

76Passés les premiers constats de l’existence d’une tradition monodique échappant en partie à la notation musicale, de l’usage précoce du timbre dans le répertoire confessionnel, on voit apparaître, avec la radicalisation des positions religieuses dans la seconde moitié du xvie siècle, les chansons proprement polémiques et satiriques, qui utilisent pour cela l’arme privilégiée du timbre. Ainsi par exemple, le corpus des psaumes réformés, en cours de constitution progressive depuis les années 1530 jusqu’en 1562, pour ce qui concerne le psautier dit de Genève, se voit combattu dès avant la fin de sa réalisation par différents pamphlétaires catholiques, qui utilisent soit les airs des hymnes catholiques pour combattre « les hérétiques », soit, comme c’est le cas d’Artus Désiré, les mélodies de l’ennemi pour mieux les profaner et les rabattre. Cette guerre moderne des timbres et des chansons que l’on peut chanter dessus fait intervenir cette fois une dimension intertextuelle très forte. Ainsi, dans l’ouvrage de Pierre Doré, on constate que les timbres qui nous semblent les plus surprenants, et notamment le timbre aussi simple que les Bourguignons ont mis le camp, timbre relié au siège de Péronne en 1536, et dont on peut se demander quelle est l’actualité dans les années 1545, est en réalité utilisé parce qu’il a servi de fondement aux chants des Dix commandements par les réformés. Ce n’est donc non pas à un niveau simple, mais plutôt au second degré que ce timbre est utilisé par le pamphlétaire catholique pour chanter ses textes antiprotestants. Artus Désiré, de son côté, utilise les mélodies non pas des chansons spirituelles protestantes, mais bien du culte protestant, à savoir celles du psautier pour écrire ses parodies contre les hérétiques (le Contrepoison… voir annexe ci-dessous). Cette veine pamphlétaire sur timbres, pour féconde qu’elle soit, ne sera pas poursuivie outre mesure au-delà des ouvrages de Christophe de Bordeaux, dans les années 1580, au paroxysme des luttes qui mènent à l’instauration de l’édit de Nantes (1598). En effet, on peut penser que l’usage des airs de l’ennemi pour le parodier peut engendrer en retour un effet contradictoire : cet usage risque au contraire de contribuer à populariser et amplifier la renommée des chansons saintes de l’ennemi, ce qui ne manque pas de poser problème au parodiste lui-même. En sorte que l’on verra beaucoup plus rarement au xviie siècle des chansons du camp adverse servir de fondement à des chansons pieuses du nouveau parti catholique. Les airs des cantiques catholiques seront désormais moins ceux des ennemis huguenots : on s’appuiera plus volontiers sur les airs des hymnes catholiques, disponibles, on l’a vu, depuis la période médiévale, et familières au plus haut point dans les paroisses rurales comme urbaines.

77En outre, dès le début des troubles, et de manière constante, les pamphlétaires notamment catholiques produisent parallèlement des textes de niveau plus relevé, destinés à d’autres usages, dans le but de reconvertir d’autres catégories sociales, et notamment les élites : c’est à partir de ce moment-là que l’utilisation du timbre dans un contexte politique confessionnel doit être mesurée à l’aune du public qu’il est censé toucher. Le combat spirituel en effet doit se dérouler sur l’ensemble des fronts à la fois, c’est ce que le xviie siècle va pleinement réaliser.

Annexe : ressources pour l’étude du timbre au début de la période moderne

79Sources musicales monodiques manuscrites

Manuscrit dit de Bayeux, Fr. 9346

Manuscrit Fr. 12744

80S’ensuyvent…chansons nouvelles 1521

Sensuivent plusieurs belles chansons nouvelles. Et premierement chanson nouvelle des Anglois sur le chant de ma bien acquise. Vive le roy. Gentille ville de Hedin – 1521

81Chansons nouvelles 1555-1590

Chansons nouvelles fort amoureuses, plaisantes & recreatives : sur plusieurs beaux & divers chants, contenans plusieurs sortes de couleurs & fleurs, lesquelles n’ont esté encores veuës n’imprimees par cy-devant – 1555-1597

82Chansons nouvelles Lyon 1571

Le Recueil de plusieurs chansons nouvelles, avec plusieurs autres chansons de guerres, & d’amours, plaisantes & recreatives

83Chansons nouvelles Paris 1572

Recueil de chansons tant musicales que rurales anciennes et modernes. Plus, adjousté, & augmenté de plusieurs chansons nouvelles

84Noëls de 1510

Les Noelz nouvellement faictz et composez en l’honneur de la nativité de Jesuscrist et de sa tresdigne mere – 1510

85Noëls, Malingre, 1533

Noelz nouveaulx : musiciens amateurs des Cantiques, Au nom de Dieu, chantez noelz nouveaulx, Lesquelz sont faictz sur les vieulx et antiques / Y me vint mal à gré [i. e. Matthieu Malingre]

87Noëls de 1550, table

La grande Bible des Noëls tant vieux que nouveaux. Composez de plusieurs auteurs… – 1550

88Noëls notés de 1556, et patois, préface

Noelz et chansons nouvellement composez tant en vulgaire françoys que savoysien, dict patois / par Nicolas Martin,… – 1556

89Chansons spirituelles protestantes 1569

Chansons spirituelles a l’honneur et louange de Dieu, & à l’edification du prochain. Reveues & corrigees de nouveau avec une table mise à la fin – 1569

90Uranie (chansons spirituelles 1591)

L’Uranie ou Nouveau recueil de chansons spirituelles et chrestiennes, comprinses en cinq livres et accommodées pour la pluspart au chant des Pseaumes de David – 1591

92Recueils Artus Désiré

Hymnes en françoys, 1561

Le Contrepoison des cinquante-deux chansons de Clément Marot, 1560

1 L’« Ancien Régime » est une dénomination qui peut, sous certaines plumes, recouvrir une partie du xvie siècle. Pour autant, on se focalisera sur la première modernité, le « Petit siècle », une locution qui recouvre le xvie siècle en lui redonnant une unité par rapport au « Grand siècle », celui de Louis XIV. Si certains font remonter l’ancien régime aux années 1580, la fin du règne de Henri IV pourrait être aussi, pour la France, et pour sa musique notamment, une date tout aussi significative.

2 Voir le texte introductif au présent volume.

3 Les termes « chant », « timbre » et « air », dans les dictionnaires du français (de l’Académie française et d’autres, depuis le début xviie siècle), sont très instructifs à cet égard. Voir en ligne, outre l’ATILF, les dictionnaires en ligne par l’ARTFL.

4 On consultera la base de chants flamands Nederlandse Liederenbank depuis le début de l’imprimerie sur le site http://www.liederenbank.nl/. Le chant sur timbre y est très largement représenté, majoritaire pour tout dire, au point que la base a été conçue dès l’origine comme une base permettant de chercher par timbre, et par coupe métrique ou strophique. Un de ses instigateurs, Louis Peter Grijp, a beaucoup contribué sur la question du chant sur timbre dans la chanson flamande, et l’on trouve ses principaux ouvrages sur dbnl.org. Le timbre est un procédé européen, qui semble avoir choisi pour terre d’élection principale celle située globalement au nord de Lyon, même si le procédé est repérable ailleurs (cantasi come italiens notamment).

5 La Fleur des chansons. Les grans chansons nouvelles qui sont en nombre Cent et dix, […], [Paris], [1527], Chantilly, Musée Condé, IV. D. 50, no 26.

6 Un néologisme musicologique agréé par l’usage qui augmente le simple terme « mélodique » de la notion de fragment linguistique constituant un élément « sémantique » minimal dans la phrase musicale.

7 Pour éclaircir les notions liées à la place de l’hymne dans les offices, et plus largement les pratiques monastiques, voir Aimé-Georges Martimort, L’Église en prière. Tome 4, La liturgie et le temps, Paris, Desclée, 1995.

8 On pourra se familiariser avec les hymnes et leurs mélodies par le biais du portail Globalchant Database, créé et maintenu par Jan Kolacek pour servir d’indexation mélodique à la base Cantus, une des plus belles bases de manuscrits liturgiques chrétiens.

9 Les hymnaires du début du xve siècle en tchèque sont pour certains visibles et indexés ici : https://melodiarium.musicologica.cz/index.php?LANG=EN. Login « test », mot de passe « test » pour un visiteur extérieur.

10 On voit dans l’exemple de l’hymne allemande que d’une certaine manière le « timbre » est indiqué dès le départ : Veni creator… la notation musicale vient en supplément, et au demeurant le lecteur ultérieur a en quelque sorte corrigé l’indication de timbre (par « A solis ortus cardine »)…

11 Sur les prix, voir par exemple, Jean-Eudes Girot, Alice Tacaille, « La transmission des chansons sans mélodies au xvie siècle : quelles restitutions ? », dans Philologie et Musicologie Des sources à l’interprétation poético-musicale (xiie-xve siècle), dir. Chaillou-Amadieu, Chistelle, Paris, Garnier, 2019, p. 218-245, notamment 224-225.

12 Voir la thèse d’histoire de Marion Pouspin sur le livre populaire de la première modernité : Publier la nouvelle. Les pièces gothiques. Histoire d’un nouveau média (xve-xvie siècles), Paris, Publications de la Sorbonne (« Histoire ancienne et médiévale », 140), 2016.

13 Rebecca Oettinger montre, dans un ouvrage consacré aux occasionnels allemands, les modes de circulation que ce type de supports engage, dans les lieux les plus divers et en compagnie variable. Certains de ces feuillets comportent une notation musicale. Rebecca Oettinger, Music as Propaganda in the German Reformation, Aldershot, Ashgate, 2001.

14 Sur l’histoire culturelle de la lecture, des lecteurs, du livre et des auteurs, on se reportera notamment aux ouvrages de Roger Chartier. Dans une veine musicologique, Kate Van Orden livre avec son récent ouvrage Materialities un essai d’histoire matérielle du livre de musique, reliée directement aux faits d’éducation, de conversion, de civilités propres aux débuts de l’époque moderne. Kate Van Orden, Materialities. Books, Readers, and the Chanson in Sixteenth-Century Europe, Oxford, OUP, 2015.

15 Patrice Coirault, Recherches sur notre ancienne chanson populaire traditionnelle, 5 vol., Paris, Droz, 1927-1933 ; Notre chanson folklorique, Paris, A. Picard, 1942 ; Formation de nos chansons folkloriques, 4 vol., Paris, Éditions du Scarabée, 1953-1963.

16 Conrad Laforte, Le catalogue de la chanson folklorique française, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1979-1987.

17 Voir le dossier que lui consacre la Revue d’Histoire du Protestantisme, tome 3 (3/4), juillet-décembre 2018). L’ouvrage de 1546 est numérisé et consultable sur le site de l’Österreischiche Nationalbibliothek de Vienne (Autriche).

18 Les travaux des chercheurs dans le domaine de la danse à la Renaissance sont très précieux pour mesurer cette relation entre partition et réalisations multiples, que ce soit sous l’aspect de l’histoire des traités choréologiques (dont la récente édition de celui d’Antonius Arena par M. Louison-Lassablière (Antonius Arena, Meygra Entrepriza… 1537, éd. et trad. Marie-Joëlle Louison-Lassablière, Paris, Champion, 2020), ou celle de l’art ménétrier et de l’histoire du mouvement (Robin Joly, L’Art Ménétrier Renaissance : comment une approche choréologique de l’Orchésographie de Thoinot Arbeau peut éclairer et renseigner les musiciens sur leurs choix d’interprétations, thèse, Tours, 2017). L’art de l’accompagnement improvisé, notamment au luth ou à la guiterne, est également central. Un catalogue de référence pour les partitions imprimées purement instrumentales avait été établi en son temps par Howard M. Brown, Instrumental Music printed before 1600, A Bibliography, Cambridge (Mass.,), Harvard University press, 1965.

19 Voir sur ce sujet Laurent Guillo, « Les papiers imprimés dans les Mélanges : relevés et hypothèses », dans Les manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier : textes réunis par Catherine Cessac, Versailles, CMBV et Wavre, Mardaga, 2007, p. 36-54.

20 Voir en fin d’article une sélection de recueils emblématiques qui se chantaient sur timbres au xvie siècle.

21 L’Odhecaton, dont l’exemplaire parisien est numérisé sur le site Gallica de la Bnf.

22 Pierre Rézeau, Les Noëls en France aux xve et xvie siècles : édition et analyse, Strasbourg, Eliphi, 2013.

23 Pour une introduction très structurée avec des exemples, voir Conrad Laforte, Survivances médiévales dans la chanson folklorique. Poétique de la chanson en laisse, Québec, Presses de l’Université Laval, 1981. Pour la Renaissance, voir le mémoire d’habilitation inédit de l’autrice : Alice Tacaille, L’Air et la chanson, Les paroliers sans musique notée au temps de François Ier, Sorbonne Université, 2015, vol. 1, p. 109 et suivantes. Disponible sur HAL-SHS.

24 Voir liste des recueils en annexe.

25 On rappelle sur ce point le psautier d’Anvers, 1541, dit psautier Alexandre, contenant des paraphrases de psaumes à chanter sur timbres.

26 Catalogage principal et étude approfondie : Anne Ullberg, Au chemin de salvation. La chanson spirituelle réformée, 1533-1678, Uppsala, Uppsala Universitet, 2005. Voir F. M. Higman, Piety and the People, p. 154-156, notices C95 à C102. Je remercie Jean Vignes pour cette précision.

27 « Aujourd’hui, dans certains pays, c’est une coutume de publier tous les ans des chansons nouvelles, que les jeunes filles apprennent par cœur. Le sujet de ces chansons est à peu près de la sorte : un mari trompé par sa femme, ou une jeune fille préservée en pure perte par ses parents, ou encore une coucherie clandestine avec un amant, et ces actions sont rapportées d’une façon telle qu’elles paraissent avoir été accomplies honnêtement, et l’on applaudit à l’heureuse scélératesse. À des sujets empoisonnés viennent s’ajouter des paroles d’une telle obscénité par le moyen de métaphores et d’allégories que la honte en personne ne pourrait s’exprimer plus honteusement. Et ce commerce nourrit un grand nombre de gens, surtout dans les Flandres », préface de l’Institutio Christiani matrimonii [1525], trad. Jean-Claude Margolin dans Jean-Claude Margolin, Érasme et la musique, Paris, Vrin, 1965, p. 17.

28 François Rabelais, Le Cinquiesme et dernier livre des faicts et dicts heroïques du bon Pantagruel, composé par M. François Rabelais, docteur en medecine, Lyon, s. n., 1565, chapitre XXIII.

30 Il est aisé de constater les efforts que font les grammairiens du français du xvie siècle pour disqualifier les parlers locaux au profit du parler de la Cour. L’unité de la nation passe par une unité de langage officiel, ce qui est bien connu.

31 Ils travaillent aussi avec leur mémoire et éventuellement sans support imprimé. Voir par exemple « Le devenir des airs-vaudevilles de l’opéra lullyste sur la scène des théâtres parisiens jusqu’en 1745 : transmission et transformations musicales », en collaboration avec Clémence Monnier, dans Pratiques du timbre et de la parodie d’opéra en Europe (xvie-xixe siècles), dir. Judith le Blanc et Herbert Schneider, Olms, Musikwissenschaftliche Publikationen, Hildesheim, Zürich, New York, 2014, p. 317-336. Je remercie Judith le Blanc de cette référence.

32 Deux numérisations (1576, 1588) sont disponibles sur Gallica.

33 André Verchaly, « Le recueil authentique des chansons de Jehan Chardavoine (1576) », Revue de Musicologie, t. 49, no 127, décembre 1963, p. 203-219.

34 Annie Cœurdevey, « La notation du rythme ternaire dans les recueils d’“Airs” de Le Roy & Ballard (1552-1598) », Revue de Musicologie, t. 96, no 1, 2010, p. 7-33.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2077.html.

Quelques mots à propos de : Alice Tacaille

IreMus – UMR 8223

Alice Tacaille, musicologue spécialiste des xve et xvie siècles, est maître de conférences émérite de Sorbonne Université. Ses projets de recherche croisent l’histoire, l’analyse musicale, l’anthropologie, et sont souvent aidés des sciences numériques pour baliser des sujets dont les réponses se trouvent cachées dans la multitude : l’histoire et l’analyse des corpus monodiques (psaumes calvinistes, mélodies des Frères moraves, corpus grégoriens dans les mystères du xvie siècle, mélodies profanes du xvie siècle…) avec le projet Carnet de Notes, l’inventaire et l’indexation des corpus sans partition (sur HAL, et bientôt publié dans TCLF 16-17), qui font écho à sa thèse statistique sur l’évolution quantitative des cantus firmi grégoriens dans les motets [para-]liturgiques de l’école dite franco-flamande (xve-xvie s.) (1994). L’alliance entre des techniques historiques liées à la période médiévale tardive – par exemple la paléographie musicale, et les nouveaux outils de la réflexion actuelle en sciences humaines permet de franchir des limites théoriques indésirables, entre manuscrits et débuts de l’édition musicale, entre régions également, entre nations et enfin entre confessions, pour mieux s’orienter dans les rapides évolutions et la circulation intense des productions de l’art musical au début de l’époque moderne.

Elle a enseigné en collège, présidé l’agrégation de Musique, dirigé l’UFR de musique et musicologie, fondé et dirigé la revue Jardin de Musique, communiqué et publié sur les questions relatives à la monodie de la Renaissance – plutôt française – au sens large, la chanson comme le chant religieux, et participé à de nombreuses rencontres avec ses collègues littéraires, historiens, musiciens et danseurs.

Publications :

Alice Tacaille, « Chanter sans partition à Paris vers 1500 : les paroliers sans musique », dans Olivier Millet, Luigi-Alberto Sanchi (dir.) Paris, carrefour culturel autour de 1500, Cahiers V. L. Saulnier 33, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2016.

Alice Tacaille, Catherine Perrier, « La tradition orale et les chansons du manuscrit de Lucques (Lucca, Biblioteca Statale di Lucca, ms. 2022), dans Chansons et rondes à trois pas. Traditions normande, bretonne et vendéenne, Fontenay-le-Comte, Robin Joly - Compagnie Outre Mesure, oct. 2019.

Alice Tacaille, « Eustorg de Beaulieu parodiste : La Chrestienne resjouyssance comme propagande musicale », Revue d’histoire du protestantisme, 2018, 3/III-IV-2018.

Alice Tacaille, Jean-Eudes Girot, « Que me servent mes vers ? » La musique chez Ronsard, avec un supplément vocal de 22 chansons, Paris, Garnier, 2020.