Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Enjeux sociétaux et combats politiques

Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

Jonathan Thomas

Ce chapitre aborde les usages politiques du chant sur timbre grâce à des exemples concernant l’Action française, le Parti communiste, et divers mouvements de protestation sociale. Les avantages pratiques, les ressorts de mobilisation et la puissance opérationnelle du chant politique sur timbre y sont explorés à travers les thématiques de la référentialité, du détournement et de la mémoire. Cet objet apparait alors comme un moyen de mieux connaître les mouvements politiques qui l’utilisent.

1Au cours des manifestations de rue qui accompagnent les mouvements sociaux, il n’est pas rare d’entendre des airs connus dont les paroles ont été changées pour exprimer les tensions et les revendications du moment. Imprimés sur des tracts, des almanachs ou des recueils, ces chants sur timbre font partie du répertoire chanté des organisations politiques depuis au moins deux siècles. Traversant l’histoire politique moderne et contemporaine, ils représentent une ressource parfois indispensable à la mobilisation et l’action politiques. Par leurs usages militants, ils peuvent nous renseigner autant sur la puissance politique de la musique que sur le mode d’action et l’ancrage social des organisations qui les utilisent.

2Commençons notre questionnement par un exemple. Giovinezza, l’hymne du Parti national fasciste et du régime fasciste italien jusqu’à sa chute en 1943, est un chant sur timbre dont l’air a été composé en 1909 et les paroles définitives en 1925. Son omniprésence dans les catalogues discographiques italiens et étrangers de la période (La Voce del Padrone, Dischi Cetra-Parlophon, Columbia, Odeon, etc.) est une des preuves de sa représentativité du régime, et pose ainsi une question générale sur le fonctionnement politique des chants sur timbre : comment sont-ils efficaces en tant qu’agents politiques alors que leur matériau musical n’a pas été conçu pour représenter le projet politique qui les mobilise ? Comment un chant sur timbre et son air, ce dernier étant souvent déjà porteur de références étrangères à son nouvel usage, accrochent-ils à un contexte politique et y sont-ils efficients ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous proposons d’examiner ce que les chants sur timbre apportent à des acteurs militants qui cherchent à susciter, maintenir ou intensifier une mobilisation. Nous proposons ensuite d’analyser leur conception en considérant le jeu des références qui s’instaure entre un chant politique sur timbre et le chant dont il est issu. Résumant le matériau dégagé des deux analyses précédentes, nous proposons enfin d’exposer brièvement les opérations qu’il rend possibles. Notre propos sera développé à travers des exemples tirés de différents camps politiques, de la gauche à l’extrême-droite, et moments historiques, de la contre-révolution aux mobilisations de la fin des années 2010 contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).

Ajouter la « politique » au « chant sur timbre »

3Tout d’abord, quelques remarques sur les aspects pratiques et les avantages que présente la conception d’un chant politique sur timbre. Bien sûr, la plus évidente et peut-être la plus importante sur le plan pratique est que la récupération d’un air existant permet à n’importe qui de créer un chant politique sans avoir besoin d’un quelconque savoir musical. L’ouverture de cette pratique aux personnes dépourvues d’un tel savoir multiplie les chances d’apparition d’un chant politique efficace, qu’il serve à créer l’hymne durable d’une organisation ou d’un régime politique, comme Giovinezza, ou, comme nous le verrons plus loin, à agir au cours d’une situation ponctuelle et à faire vivre le répertoire des chants partisans. Autre avantage du chant politique sur timbre : sa plasticité auctoriale. Comme sa composition repose sur l’art du verbe, plus accessible que l’art des sons, le chant sur timbre est ouvert à la participation spontanée d’auteurs et d’autrices plus nombreux. Il favorise la conception d’un chant politique par le collectif qu’il représente, ou du moins par une fraction représentante de ce collectif. Cet acte de création collective se produit dans des situations diverses, dont certaines peuvent déjà porter une partie de la charge symbolique qui constitue la puissance d’un chant politique. C’est le cas de la Chanson des Camelots du Roi. Groupe d’action et de propagande fondé en 1908, les Camelots du Roi servent l’Action française, une organisation royaliste, nationaliste, catholique et antisémite créée en 1899 dans le tumulte de l’affaire Dreyfus. Constitué de jeunes hommes pratiquant une agitation violente dans la rue et les universités, le groupe voit fréquemment certains de ses membres passer quelques heures dans les cellules des commissariats parisiens. Un de ses fondateurs, Maurice Pujo, publicise ces passages dans des articles rédigés pour L’Action française, journal de l’organisation éponyme. Dans un livre de souvenirs paru en 1933, il évoque l’atmosphère qui régnait dans les « violons » des postes de polices et les conditions de création de l’hymne des Camelots :

[Ces] séjours étaient fort gais s’ils n’étaient pas confortables. […] Les premiers arrêtés acclamaient ceux qui venaient les rejoindre […]. [Nous] finîmes […] par entretenir de bons rapports avec certains [des policiers]. Nous obtenions l’autorisation de faire venir des sandwiches et de la bière […]. Le reste du temps nous l’employions à échanger nos impressions, à nous réjouir du succès de la manifestation, à en préparer d’autres, à exposer les doctrines de l’A[ction] F[rançaise] aux patriotes qui les connaissaient encore mal. Nous l’employions surtout à chanter jusqu’à n’avoir plus de voix. C’est dans ces violons qu’a pris naissance la « Chanson des Camelots du Roi », c’est là qu’ont été improvisés les premiers de ses couplets qui ne cessèrent jamais de surgir spontanément des circonstances1.

4Ces paroles improvisées sur « une chanson étudiante bien connue2 » le sont par un groupe placé dans la situation délicate d’un enfermement provisoire, qui s’y adapte pour renforcer sa cohésion, sa capacité à exister dans des conditions plus favorables pour ses membres, et finalement sa puissance politique. Il est donc significatif que son hymne naisse dans ces situations où le groupe des camelots résiste à et rayonne dans l’adversité. Comme en atteste la présence de son récit dans le livre de Pujo, la création de la Chanson des Camelots du Roi est un souvenir et ses conditions font partie de la légende de ce chant. La spontanéité avec laquelle cette chanson politique aux paroles improvisées fut assemblée, aurait été très probablement entravée par la nécessité de créer, outre un refrain et des couplets, des cellules mélodiques, voire harmoniques, pour constituer le chant final. L’usage d’un véhicule musical préexistant facilite le travail de création des paroles en éliminant une tâche à faire.

5Il oriente également leur contenu quand il est utilisé pour son air mais aussi pour ses propres paroles. Celles du chant politique sur timbre qui en est issu sont souvent formées / composées sur le mode du pastiche ou de la parodie. Cette dernière est illustrée par une autre chanson royaliste, La Marseillaise des Blancs, parodie contre-révolutionnaire de La Marseillaise. Le caractère guerrier du chant d’origine est conservé, mais la désignation de l’ennemi est inversée. Nul besoin, donc, de changer beaucoup les paroles du chant d’origine, puisqu’en l’occurrence un vers sur deux seulement est modifié :

Allons armées des catholiques

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la république

L’étendard sanglant est levé (bis)

Entendez-vous dans nos campagnes ?

Les cris impurs des scélérats ?

Qui viennent jusque dans nos bras

Prendre vos filles et vos femmes.

[Refrain :]

Aux armes Poitevins !

Formez vos bataillons !

Marchons, marchons,

Le sang des Bleus

Rougira nos sillons3 !

6Un travail plus subtil est lisible dans le carnet de chants d’une manifestation parisienne organisée en 2019 contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), projet législatif de réorganisation d’une partie des structures institutionnelles et financières de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. La LPPR est alors largement perçue comme la source d’aggravation future de la précarité professionnelle déjà profonde des doctorants, doctorantes et jeunes docteurs. Elle suscite une forte contestation, qui s’exprime dans la rue au cours de nombreuses manifestations organisées dans la plupart des grandes villes françaises4. Celle organisée à Paris en juin 2019 est précédée par la mise en circulation électronique d’un carnet de chants via des listes de diffusion universitaires. Premier détournement, la LPPR y est rebaptisée, en titre, « Loi de Privatisation et de Précarisation de la Recherche ». Sur les dix chants proposés, huit sont des chants sur timbre : Allez solidarité ! sur l’air de l’hymne du PSG ; Salariés la colère gronde (Chevaliers de la table ronde) ; Donne du blé à l’université sur l’air de Ramnez [sic] la coupe à la mais [sic] ; J’ai demandé de la thune (réécriture de J’ai demandé à la lune) ; Laissez-moi chercher sur l’air de Laissez-moi danser ; Faire la grève sur l’air de Ma philosophie et deux versions du refrain du tube de l’été 1996, la Macarena5. Les paroles d’origine y servent souvent de guide à la confection du nouveau texte politisé. Par exemple, dans le cas de « Laissez-moi chercher », reprenant l’air de Laissez-moi danser enregistré par Dalida en 1979, le chant sur timbre reprend globalement la structure du chant premier6 :

Lundi : 100 copies à corriger,

Mardi : cours en TD surbondés

On sauve la fac, on contre-attaque !

Moi, je vis d’amour et d’eau fraîche,

J’enseigne sans poste, je suis dans la dèche

J’ai tout le temps de vivre précaire

Si vous faites passer la LPPR

Moi, je vis sans reconnaissance

Je ne connais pas le mot « vacances »

Je bosse dans une fac qui s’effondre,

Pour mes étudiant·es je veux vous répondre.

REFRAIN :

Laissez-moi chercher, laissez moi,

Laissez-moi enseigner sans précarité toute l’année

Donnez-nous des tunes, donnez-nous

Une fac ouverte à tou·tes7.

7L’introduction en anglais est francisée mais son schéma est respecté. Couplets et refrain sont articulés autour de thèmes généraux similaires : la description d’une vie, celle incarnée par la chanteuse d’une part, celle des vacataires de l’université française de l’autre ; la frustration qu’engendre ou que pourrait engendrer cette vie face aux conditions d’existence imposées par un ordre social. Le point médian présent ici à deux reprises est le marqueur de l’expression encore récente d’une volonté de représentation des femmes qui cherche à contrecarrer leur minorisation dans la société française8. Le sel de ce chant politique sur timbre réside dans le fait que si Dalida clame sa volonté de continuer à vivre comme elle l’entend, le personnage du ou de la vacataire demande l’inversion de ses conditions de vie, de la précarité vers la pérennité.

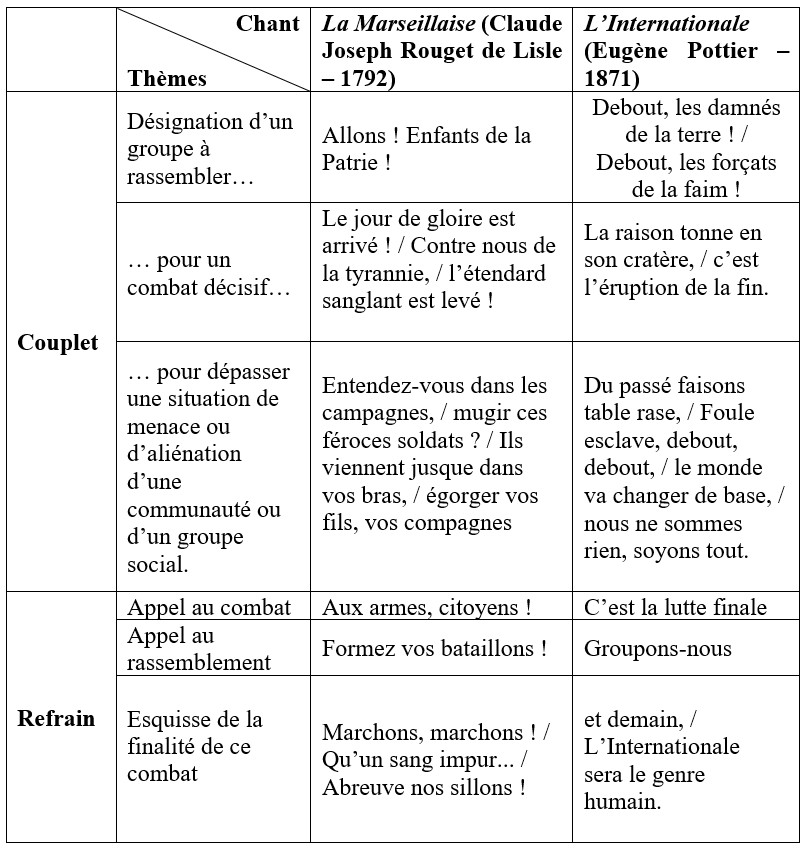

8Ce processus de création d’un chant politique sur timbre par continuité entre deux chants n’est pas isolé. Dans l’exemple suivant, la continuité n’est qu’hypothétique mais plusieurs indices, ainsi que la place historique centrale des deux chants concernés, justifient sa mise en discussion : il s’agirait d’envisager L’Internationale comme un chant écrit sur le timbre de La Marseillaise. Marc Ferro montre combien les deux hymnes ont été associés et opposés durant tout le long xxe siècle9. Pour Esteban Buch, La Marseillaise, proposant « un nouveau modèle de musique politique », aurait indirectement engendré L’Internationale10, qu’Eugène Pottier écrit en 1871 sans lui choisir ou lui composer un air. Robert Brécy postulant que L’Internationale avait été conçue par le poète « avec un timbre, mais [que] nul ne sait lequel11 », on peut imaginer qu’il ait été celui de La Marseillaise, et ce d’autant plus qu’en pratique, l’air de l’hymne national est parfois utilisé pour chanter l’hymne ouvrier12. Si l’on compare leurs paroles de leur premier couplet et de leur refrain, probablement leur matériau le plus chanté au cours de leur histoire, on remarque certaines similitudes thématiques qui structurent la mobilisation que les deux chants doivent susciter.

9La similarité des programmes suivis de part et d’autre est peut-être, comme l’avance Buch, l’effet d’un modèle commun de conception du chant politique ou l’effet d’une continuité instaurée par Pottier en écrivant son poème tout en fredonnant La Marseillaise. Toujours est-il que leur proximité pose la question de l’intervention du jeu des références entre chant d’origine et chant sur timbre à un autre niveau d’analyse, celui d’un rapport construit sur l’histoire sociale et la mémoire du chant premier. Ce rapport constitue une part remarquable de la puissance politique d’un chant sur timbre.

La mobilisation de mémoires populaires

10Les paroles d’origine d’un chant sur timbre ne sont pas les seuls éléments investis d’une référence, voire d’une charge symbolique efficace sur le plan politique, à constituer une partie de la puissance opératoire du nouveau chant. Les caractéristiques culturelles et sociales données à la création d’un air ou acquises au cours de son histoire servent aussi à signifier l’identité, les valeurs, et l’inscription sociale du projet politique qui en motive l’usage avec de nouvelles paroles. La comparaison de trois recueils de chants royalistes, et de deux recueils de chants communistes probablement édités au tout début des années 1930, montre que les chants sur timbre royalistes et communistes, pour beaucoup anonymes, font appel à des airs dont les origines sont très différentes et d’autant plus significatives13. Cette différence peut s’expliquer par le moment de la composition des airs d’origine : le long xviiie siècle pour les chants royalistes ; les années folles pour les chants communistes. Mais il apparait aussi que les origines de ces airs prennent un sens particulier quand elles sont ramenées à l’identité politique et l’histoire du royalisme et du communisme.

11Ainsi, parmi les chants royalistes, on remarque des romances, telles que Couplets à l’occasion du sacre de sa majesté sur l’air de De la romance de Bélisaire ou Louis XVI aux Français. 1793 sur l’air de Pauvre Jacques, et des chansons de soldats, telles que Vive le Roi (d’un soldat) et La Marraine sur l’air de Dis-moi, t’en souviens-tu ? ou Retour de Louis XVIII sur l’air d’Un soldat par un coup funeste. La présence de chansons de soldat peut s’expliquer par l’histoire du mouvement royaliste, au cours de laquelle la mémoire de la contre-révolution armée qui s’opposa à la Révolution française est sans cesse ravivée. Elle peut aussi s’expliquer par ce que signifie la chanson de soldat de la patrie française, notamment dans les cercles nationalistes et d’extrême-droite. Ainsi, préfaçant une anthologie phonographique de la musique militaire française produite par la Serp, sa maison de disques, Jean-Marie Le Pen fait de la musique des soldats l’expression d’une essence populaire :

Mais le soldat ne se bat pas toujours, il est, pour lui aussi, des moments de détente ou de nostalgie. Il traduit alors ses joies et ses peines dans ses chants de marche ou de bivouac. De retour chez lui, il les ramène dans sa province et son village. Pendant des siècles, le soldat a été, quasiment, le seul véhicule des mélodies populaires. Avec la musique sacrée, la musique militaire est l’une des sources principales de la musique populaire. À ce titre, ces marches et chansons font partie intégrante de notre folklore national14.

12Le soldat étant une incarnation essentielle du peuple prêt à mourir pour préserver sa patrie, sa culture et son mode de vie, ses chants sont utiles pour légitimer la conception particulière du peuple qui se situe au centre des projets politiques. Ils permettent donc au mouvement royaliste de disposer d’une essence populaire pour naturaliser une conception monarchique de la société française, puis affirmer cette dernière comme essentielle au pays. Quant à elle, la romance, de « caractère élégiaque, naïf et sentimental » est, selon Laure Schnapper, une forme de chanson si populaire qu’elle incarnerait le « chant national15 » français pendant l’Empire. Elle est également très répandue pendant la période révolutionnaire, sans restriction à l’un des deux camps. Son inscription historique peut ainsi jouer le rôle d’un rappel mémoriel pour un mouvement nostalgique et plein de ressentiment, vouant à la figure regrettée du Roi une adoration entière et simple, pour ne pas dire naïve.

13Du côté des chants communistes, les chants d’origine sont parfois d’anciens chants politiques déjà chantés par les militants de gauche, comme Gloire au 17e et La Jeune Garde de Gaston Montéhus qui servent de base à Gloire aux marins de la mer Noire et La Jeune Garde des conscrits. On trouve aussi des chansons montmartroises. Mont’ là-dessus (… et tu verras Montmartre), hymne officiel de la République de Montmartre composé en 1923 par Lucien Boyer et Charles Borel-Clerc, représente l’esprit de solidarité de cette « république » attachée à la défense de la vie et du village Montmartrois. Son air est repris par La Chanson des peaux d’lapin et L’Hymne des G.D.V.16 La chanson montmartroise grivoise Ah les fraises et les framboises devient pour sa part M’sieur Chiappe, du nom de Jean Chiappe, Préfet de Police de Paris de 1927 à 1934 réputé proche de l’extrême-droite. Ces deux chansons circulent alors déjà par le disque, ce qui peut leur assurer une certaine popularité. Mais il paraît également significatif que leurs lieux de socialisation soient des cabarets où s’élaborent, selon Laurent Bihl et Julien Schuh, une « esthétique révolutionnaire (dans les deux sens du terme)17 » mais aussi populaire. Cela suggère une continuité possible entre une esthétique chansonnière, sa caractérisation sociale et l’existence politique du Parti communiste français. Le fait que ces chants soient populaires et proviennent d’un lieu où s’élabore une esthétique nouvelle, diffusée par cette incarnation de la modernité technique et sonore qu’est le disque, peut servir de relais symbolique à un parti se voulant du peuple et fondateur d’une société renouvelée, largement appuyée sur la modernité technique. Cependant, le parti communiste, qui dispose dès 1932 de son propre catalogue discographique grâce à la Coopérative ouvrière de TSF et sa marque « Piatiletka », préfère à ces chansons montmartroises adaptées d’autres chants plus emblématiques des luttes prolétariennes.

14Que cette continuité entre le patrimoine historique, esthétique et social d’un chant, et les caractères d’un parti politique soit ressentie ou non par les acteurs et les actrices d’un chant sur timbre, ces quelques exemples montrent que les royalistes récupèrent des chants d’origine datant de l’ancien régime, représentant l’essence et l’amour d’une patrie, alors que les communistes préfèrent des chants plus récents, qui représentent une modernité émancipatrice, sans souci nationaliste. Une enquête sur les origines d’un chant politique sur timbre permet ainsi de mieux comprendre ce que cherche à réaliser un mouvement politique et la façon dont ce dernier existe. Il en va de même pour la conception qu’un mouvement politique a du public par lequel il souhaite agir, et des signes culturels qui circulent le plus largement dans celui-ci. En effet, si un public fait figure de « peuple » pour un mouvement politique, un chant sur timbre devient un indice de la façon dont ce mouvement conçoit « son » peuple et des valeurs, des signes et des esthétiques qui ont la légitimité de circuler en son sein. Par ailleurs, si l’on considère que l’efficacité d’un chant politique sur timbre repose, comme pour n’importe quel chant politique, sur sa capacité à circuler le plus possible, ainsi que sur sa facilité à être reconnu et chanté par le plus grand nombre, alors l’origine de l’air d’un chant sur timbre indique quels signes sont censés déjà circuler dans le public visé. Un chant politique sur timbre efficace est donc une ressource de connaissances sociologiques et historiques sur un mouvement politique, son public, et leurs rapports.

15Dans le carnet de chants des manifestations anti LPPR de 2019, on trouve, outre l’air de Laissez-moi danser et le refrain de la Macarena, deux airs chantés par les supporters de l’équipe de France de football et celle du Paris-Saint-Germain, un autre venant du groupe de rock Indochine, un dernier de la chanteuse de RnB Amel Bent. Voilà donc des indices qui permettent d’identifier les dénominateurs culturels communs du public visé par ce carnet de chant, du moins tel que se le représentent ses conceptrices et concepteurs. La présence de deux airs liés au football montre que regarder ce sport, si ce n’est le pratiquer, est devenu en France une activité dont les auteurs de ce carnet pensent qu’elle est largement partagée et qu’elle possède une puissance de communautarisation dépassant le cercle des supporters revendiqués et des spécialistes. Si l’on excepte La Semaine sanglante et Le Pieu, chants historiques du mouvement ouvrier, la connotation des chansons de ce carnet est globalement festive. Cela donne le ton d’une mobilisation de rue qui semble ne pas chercher le ressort de son efficacité dans la violence. Outre les indices qu’il fournit sur cette mobilisation, ce carnet de chant délimite le cadre des affects possibles qui doivent la caractériser : aucun chant séditieux, mais des outils issus du détournement d’objets musicaux déjà emplis d’affects et d’intimité supposée avec celles et ceux qui manifestent, afin de leur permettre d’exprimer collectivement la façon dont ils ressentent la condition sociale, professionnelle, personnelle qui leur est faite. Le chant politique sur timbre sert à cela, mais aussi à quelques opérations tactiques esquissées jusqu’ici et qu’il faut à présent résumer.

Agir en politique par le chant sur timbre

16Le chant sur timbre permet donc de susciter, de structurer, de changer une situation de pratique politique collective. Il permet aussi d’intensifier l’existence d’un projet politique par la mobilisation militante ou l’affirmation de son identité face à d’autres projets. Au moins trois opérations émergent des exemples explorés jusqu’ici.

17La première est bien sûr de rassembler le plus largement possible en pariant sur la popularité des chants choisis parmi le public que l’on souhaite gagner – l’idée de défiler en chantant des airs appréciés, tout en les habillant de paroles qui permettent l’expression de la frustration ou de la colère, pourrait être un motif d’engagement. La chanson populaire apparait ainsi comme un agent politique dormant, que l’on pourra activer dès que l’on changera ses paroles pour un texte politique. Elle sert à remplir de certains affects le rassemblement, en donnant à l’expression de ses revendications la forme induite par le ton de l’air d’origine, qu’il soit festif, mélancolique, rageur ou joyeux.

18Une seconde opération vise à faire exister un mouvement politique par le chant de façon extrêmement rapide, sans recourir à un ou une musicienne, en utilisant un chant éventuellement déjà populaire. Il s’agit donc de gagner du temps et des moyens humains, mais aussi un surcroît de puissance politique par le jeu des références instauré entre le chant d’origine et le chant politique sur timbre. Cette opération en subsume deux autres : d’une part une opération de braconnage, pouvant s’effectuer sur un mode parodique ; de l’autre, une opération de dérivation, c’est-à-dire d’adaptation de son propos politique à des contextes ou des organisations proches afin de servir des idées similaires.

19Le cas de La France bouge, chant d’action des Camelots du roi, relève d’une opération de braconnage. Ce chant est créé au cours d’une réunion des camelots en février 1909. Sa création est si importante pour le groupe que Charles Maurras, chef intellectuel et figure tutélaire de l’Action française, la raconte en une de son journal :

Nos amis trouveront, à la chronique de la Ligue, le texte du nouveau chant créé, dimanche [7 février 1909], par les Camelots du Roi, à la fin de leur magnifique réunion de la rue d’Athènes. Tous les auditeurs sont d’accord pour déclarer que la fâcheuse lacune déplorée l’autre jour, au poste de police du Panthéon, commence à être comblée : nous avons un chant de lutte. On dira le « Vive Henri IV », pour saluer le Roi ou le drapeau du Roi. Nos Vendéens et nos Bretons nous chanteront leurs hymnes amples et graves […]. Mais si l’on forme des colonnes d’attaque, voici « La France bouge ». Les jeunes gens disaient avant-hier soir que, dans huit jours, toute la France royaliste la saurait par cœur. […] Comme beaucoup d’objets que l’on trouverait à l’Action française, […] la « France bouge » est une prise faite sur l’ennemi.

20Maurras pousse même plus loin la réappropriation du chant d’origine par l’organisation royaliste et, ce faisant, laisse libre cours à son antisémitisme :

[Si] les mots dont se compose le chant républicain qui a servi de modèle à « La France bouge » étaient doués d’une âme et capables de faire un choix, ils se conduiraient comme les premiers collaborateurs de l’Action française et, d’eux-mêmes, accourraient se grouper dans le seul ordre de marche que le patriotisme admette aujourd’hui. Ce prototype de « La France bouge » s’appelle « Le Midi bouge ». Il a été fait, dans l’hiver 1870, quand les Prussiens étaient au cœur de la France. « La France bouge » aura jailli contre les Prussiens de l’intérieur, les Juifs et leurs complices républicains. Dans les deux cas, les circonstances ont le même aspect d’impérieuse violence. Elles expliquent le ton furieux des deux chants18.

21Une réappropriation similaire des paroles d’origine pourrait être reconnue dans la parodie que constitue La Marseillaise des Blancs, qui reprend plus de la moitié des premiers vers de La Marseillaise. Elle montre la prédisposition de certains chants à servir les adversaires politiques de leurs compositeurs, probablement en raison d’une lacune de leurs paroles en unités signifiantes distinctives des projets politiques de leurs adversaires qui les rend plus facilement récupérables, car ne nécessitant qu’une réécriture limitée de leur texte.

22La prédisposition d’un chant à être utilisé par des organisations et dans des contextes différents peut toutefois constituer l’opportunité de développer le répertoire de tout un camp politique, en dérivant ce chant pour l’adapter aux particularités d’organisations cousines. Certains petits mouvements y gagnent ainsi un matériau hymnique précieux. L’Internationale fournit encore un exemple éloquent de cette qualité pratique du chant sur timbre avec une Internationale anarchiste, que seule une poignée de vers distingue de l’originale. L’air de Pierre Degeyter, marqué par le texte de Pottier, sert aussi de support à différents chants adaptés à des contextes et des revendications particulières. Ferro relève ainsi l’existence de plusieurs Internationale dont les paroles sont souvent très éloignées du texte d’origine, parmi lesquelles une « viticole », une Internationale « des mères » ou une autre « du beurre19 », chantée en 1911 toujours dans le contexte d’une protestation, cette fois contre le prix des aliments, et tirant parti de l’incarnation contestataire du chant premier.

23Il faut enfin évoquer ce que le chant politique sur timbre dit du fonctionnement politique de la musique en revenant sur un dernier cas particulier. Le Midi bouge, chant d’origine de La France bouge, est lui-même un chant écrit sur le timbre d’un troisième chant, Les filles d’Avignon. Son évolution d’un chant populaire vers un chant républicain qui servira de base à un chant royaliste, illustre ce que la pratique du chant sur timbre donne de plasticité aux usages politiques de la musique. Il confirme ce que Buch avait relevé sur le chant, ce « signe lancé dans le champ politique susceptible d’être approprié et adapté par chacun à son propre discours20 ». Comme pratique sans cesse réitérée et riche d’innombrables occurrences, comme ressource avérée pour la mobilisation militante, le chant politique sur timbre reconduit la question de la signification politique de la musique : détachée de son contexte de création, son matériau n’étant pas configuré selon des exigences sémiotiques du contexte immédiat d’une pratique politique, sur quels plans est-elle opérante ?

24Dans le cadre de ce questionnement, il pourrait être utile de considérer le chant politique sur timbre comme une pratique mémorielle (et parfois historique) de la musique, qui, au fil du temps, par son existence sociale, réintroduit dans l’immédiateté d’une pratique politique certaines des caractéristiques esthétiques, sociales et culturelles attachées à un matériau musical. Ce faisant, les acteurs du chant politique sur timbre, comme celles et ceux qui les rassemblent dans des carnets de chant, peuvent jouer sur des références internes à l’histoire plus ou moins longue de leur camp politique, qui risque cependant de n’être pas toujours connue du public visé. Il leur est aussi possible de jouer sur d’autres références, extérieures en premier lieu aux pratiques politiques passées. Le chant politique sur timbre permet alors de toucher chacune et chacun en activant une mémoire étrangère aux mobilisations politiques, qui touche à un champ d’activité bien plus vaste. Le carnet de chant produit contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche en appelle à la mémoire de moments festifs, mélancoliques, exaltés, collectifs ou individuels, ayant toujours entrainé une mobilisation marquante des affects intimes chez l’auditoire des chants d’origine. Il sert une politisation de la mémoire des affects populaires, ressentis lors de l’écoute d’un art populaire, ce qualificatif désignant le lieu de la puissance politique du chant sur timbre. Il montre aussi que, si la musique n’est pas politique à un « instant t », elle le sera dès qu’elle aura été investie d’une médiation militante. La musique provoquera alors chez son auditoire le mouvement, la transition, dont elle-même procède et qui symbolise (ou « accompagne » ?) l’accomplissement de tout projet politique.

Bibliographie

25Bihl, Laurent, Schuh, Julien, « Les cabarets montmartrois dans l’espace urbain et dans l’imaginaire parisien, laboratoires des avant-gardes et de la culture de masse (1880-1920) », COnTEXTES [En ligne], 19 | 2017, p. 1-30.

26Brécy, Robert, « À propos de “L’Internationale” d’Eugène Pottier et de Pierre Degeyter », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, tome 21, no 2, avril-juin 1974, p. 300-308.

27Buch, Esteban, La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999.

28Chapuzot J.-D., Chants royalistes, Strasbourg, Imprimerie de Mme Ve Silbermann, 1825.

29Collectif, Recueil de chants royalistes. Première série, Angers, Gastineau-Gasnier, 1882.

30Collectif, Recueil de chants royalistes. Deuxième série, Angers, Gastineau-Gasnier, 1882.

31Dillaz, Serge, La Chanson française de contestation. Des barricades de la Commune à celles de mai 1968, Paris, Seghers, 1973.

32Ferro, Marc, L’Internationale. Histoire d’un chant de Pottier et Degeyter, Paris, Noésis, 1996.

33Le Pen, Jean-Marie, [Notes de pochette], Marches et refrains de l’armée française. Anthologie de la musique militaire française des croisades à nos jours. Serp MC7003 à MC7006, disques microsillons 30 cm.

34Martino, Laurent, « Internationale (L’) », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, mis en ligne le 24 juin 2019, http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/internationale-l/ (consulté le 28/02/2023).

35Maurras, Charles, « Un chant d’assaut », L’Action Française, 9 février 1909, p. 1.

36Pujo, Maurice, Les Camelots du Roi, Paris, Flammarion, 1933.

37Schnapper, Laure, « Chanter la romance », Napoleonica. La Revue, vol. 7, no 1, 2010, p. 3-20.

38Thomas Jonathan, La Propagande par le disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, Paris, EHESS, 2020.

1 Maurice Pujo, Les Camelots du Roi, Paris, Flammarion, 1933, p. 48-49.

2 Serge Dillaz, La Chanson française d contestation. Des barricades de la Commune à celles de mai 1968, Paris, Seghers, 1973, p. 78-79.

3 Anonyme, La Marseillaise des Blancs, 1793, en ligne.

4 « Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 », Wikipédia.

5 Non à la Loi de Privatisation et de Précarisation de la Recherche [Carnet de chants], en ligne, juin 2019.

6 Cristiano Minellono, Salvatore Cutugno, adaptation de Pierre Delanoë, Laissez-moi danser, 1979 (extrait) : « Monday, Tuesday, / Day after day, life slips away, / Monday it’s just another morning, / Tuesday, I only feel like living, / Dancing along with every song. / Moi, je vis d’amour et de danse, / Je vis comme si j’étais en vacances, / Je vis comme si j’étais éternelle, / Comme si les nouvelles / Étaient sans problèmes. / Moi, je vis d’amour et de rire, / Je vis comme si / Y avait rien à dire, / J’ai tout le temps d’écrire mes mémoires, / D’écrire mon histoire à l’encre bleue. [refrain] Laissez-moi danser, / Laissez-moi, / Laissez-moi danser, chanter en liberté / Tout l’été, / Laissez-moi danser / Laissez-moi, / Aller jusqu’au bout du rêve. »

7 Anonyme, Laissez-moi chercher, dans Non à la LPPR [Carnet de chants], op. cit.

8 Nous ne savons pas quelles ont été les conséquences de ces points médians dans l’interprétation vocale de ce chant.

9 Marc Ferro, L’Internationale. Histoire d’un chant de Pottier et Degeyter, Paris, Noésis, 1996.

10 Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, p. 47.

11 Robert Brécy, « À propos de “L’Internationale” d’Eugène Pottier et de Pierre Degeyter », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 21, no 2, avril-juin 1974, p. 300-308.

12 Laurent Martino, « Internationale (L’) », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, mis en ligne le 24 juin 2019, en ligne.

13 J.-D. Chapuzot, Chants royalistes, Strasbourg, Imprimerie de Mme Ve Silbermann, 1825 ; Recueil de chants royalistes. Première série, Angers, Gastineau-Gasnier, 1882 ; Recueil de chants royalistes. Deuxième série, Angers, Gastineau-Gasnier, 1882. – Rayon de Saint-Étienne du Parti communiste, Chansons rouges, début des années 1930 ; Fédération des Jeunesses communistes, Chansons du jeune prolo, Paris, début des années 1930, dossier « Chants révolutionnaires », boîte 20010216/47, Intérieur ; Direction générale de la Sûreté nationale : surveillance du Parti communiste français par la direction de la Sûreté nationale du ministère de l’Intérieur sous la IIIe République, Archives nationales (Pierrefitte-sur Seine).

14 Jean-Marie Le Pen, [Notes de pochette], Marches et refrains de l’armée française. Anthologie de la musique militaire française des croisades à nos jours. Serp MC7003 à MC7006, disques microsillons 30 cm. Voir également Jonathan Thomas, La Propagande par le disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, Paris, EHESS, 2020.

15 Laure Schnapper, « Chanter la romance », Napoleonica. La Revue, vol. 7, no 1, 2010, p. 5.

16 G.D.V. signifie « Gueules De Vaches » et désigne les sous-officiers et les officiers. L’Hymne des G.D.V. circule à la fin des années 1920 chez les militaires français sensibles au communisme. Voir Anonyme, « Le Commandant Gélinet provoque… », La Provence Ouvrière et Paysanne, 05/11/1927.

17 Laurent Bihl et Julien Schuh, « Les cabarets montmartrois dans l’espace urbain et dans l’imaginaire parisien, laboratoires des avant-gardes et de la culture de masse (1880-1920) », COnTEXTES [En ligne], 19 | 2017, p. 1.

18 Charles Maurras, « Un chant d’assaut », L’Action française, 9 février 1909, p. 1.

19 Marc Ferro, op. cit., p. 33 ; 87-90.

20 Esteban Buch, op. cit., p. 33.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1917.html.

Quelques mots à propos de : Jonathan Thomas

Docteur de l’EHESS (Paris, France) depuis 2021, Jonathan Thomas est actuellement Marie-Sklodowska Curie Postdoctoral fellow. Il travaille sur les usages politiques du son et plus particulièrement sur la propagande sonore enregistrée. Ses recherches ont donné lieu à la publication d’une monographie en 2020 (La Propagande par le disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, Éditions de l’EHESS), de plusieurs articles dans des revues scientifiques françaises (Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Volume !, Transposition) et internationale (Revista de Historia, Analitica), d’une base de données (PS.XX – La propagande sonore enregistrée au xxe siècle), et d’une dizaine de podcasts. À l’Abteilung für Musikwissenschaft / Sound Studies de l’Université de Bonn, il mène le projet REDIRE (Horizon 2020 – 101105514) sur la propagande sonore enregistrée du régime fasciste italien (1922-1943).