Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Enjeux sociétaux et combats politiques

Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

Raphaëlle Legrand

Créé en 2000 et toujours actif, le groupe de chant féministe les Voix rebelles reprend la pratique politique du chant sur timbre. Il s’agit non pas d’une chorale mais d’un collectif informel non mixte qui milite en créant des chansons et en faisant chanter l’assistance, dans un esprit d’éducation populaire. Le répertoire est constitué d’une cinquantaine de chansons, dont 26 ont été écrites par les Voix rebelles sur des airs connus, entre 2000 et 2020. Les sujets portent sur les revendications féministes ou sur des grandes figures comme Louise Michel ou Simone de Beauvoir. Les modalités d’une création collective de texte sont étudiées, de même que leur diffusion. Une étude de cas sur la chanson La Marche des lesbiennes permet d’observer que, à l’ère d’internet, le texte circule sans modification mais que la musique, signalée seulement par le timbre (la « Marche des matelots » de l’opéra Alcione de Marin Marais) fait l’objet aussi bien de variantes involontaires que d’arrangements savants.

Founded in 2000 and still active today, the feminist singing group Les Voix rebelles has taken up the political practice of singing on a “timbre”. It is not a choir, but an informal, single-sex collective that campaigns by creating songs and getting the audience to sing along, in a spirit of popular education. The repertoire consists of around fifty songs, 26 of which were written by Les Voix rebelles on well-known tunes between 2000 and 2020. The subjects are feminist claims or great figures such as Louise Michel or Simone de Beauvoir. The ways in which texts are created collectively are studied, as is their dissemination. A case study of the song La Marche des lesbiennes shows that, in the age of the Internet, the text circulates unchanged but the music, indicated only by the timbre (the “Marche des matelots” from Marin Marais’s opera Alcione), is subject to both unintentional variations and skilful arrangements.

1Fondé en 2000, le groupe féministe militant et chantant des Voix rebelles est toujours actif aujourd’hui. Dans la tradition de la chanson politique sur timbre, largement pratiquée par les groupes du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) en France dans les années 1970, les Voix rebelles ont constitué au fil des ans un répertoire composé d’une cinquantaine de chants féministes du xxe siècle et de nouvelles créations, généralement réalisées collectivement. Un regard rétrospectif sur cette activité ininterrompue durant plus de deux décennies jette un éclairage intéressant sur la pratique du chant « sur l’air de », dans un contexte contemporain, collectif, non-professionnel et militant.

2Co-fondatrice du groupe, j’ai participé à ses activités depuis sa création comme musicienne accompagnatrice, à l’accordéon ou au piano, voire au mélodica. Mon approche ne relèvera donc pas d’une recherche participative, encadrée par les outils de la sociologie ou de l’anthropologie, puisque mon but au sein du groupe n’a pas été la recherche mais l’action politique. En revanche, les difficultés rencontrées dès les premières années pour retrouver le répertoire vocal des groupes informels du MLF1, que nous souhaitions reprendre, nous ont incitées, Nicole Savey (historienne, également co-fondatrice) et moi-même, à conserver des traces de notre action, même si nous ne pensions pas que le groupe durerait aussi longtemps. N’étant pas constitué en association régie par la loi 1901, sans aucun statut juridique, le groupe des Voix rebelles ne génère pas automatiquement des archives. Nous avons donc consciemment produit nos propres archives, photos, vidéos, coupures de presse2, carnets de chant3, et surtout une chronologie régulièrement mise à jour, sur laquelle je peux m’appuyer aujourd’hui4. Enfin mes recherches d’historienne de la musique du xviiie siècle, et notamment de la pratique de la parodie et du timbre que j’étudie depuis de longues années5, m’ont donné à la fois une forme d’expertise dans la création de chansons « sur l’air de », en prenant modèle sur des techniques anciennes, et beaucoup de curiosité pour les modalités d’une telle pratique en train de se faire. Mon activité de musicologue et celle de musicienne du groupe se sont donc mutuellement informées durant deux décennies. Je vais rendre compte de ces allers et retours, en analysant les conditions de la création collective des couplets, puis la circulation d’une chanson en particulier, La Marche des lesbiennes, après avoir présenté à grands traits les particularités du groupe chantant des Voix rebelles et de son répertoire.

Militer en chantant

3Les Voix rebelles ne se considèrent pas comme une chorale, mais comme un groupe féministe militant par le chant. Il a été fondé en mars 2000 par Nicole Savey (historienne), Emmanuelle Huret (artiste lyrique et professeure de chant) et moi-même (musicologue et accordéoniste amatrice), rapidement rejointes par plusieurs militantes, notamment Isabelle Poivert qui a donné son nom au groupe et a écrit plusieurs chansons. L’idée initiale était de produire et de répéter des chants en vue de manifestations de rue : la première à laquelle les Voix rebelles ont participé étant celle du lancement de la Marche Mondiale des Femmes, le 17 juin 2000, place de la République à Paris.

4Bimensuelles, les répétitions se déroulent à la Maison des femmes de Paris et en alternance, selon les périodes, avec d’autres lieux comme la Maison des femmes de Montreuil ou le collectif Urbanités. La Maison des femmes de Paris étant un lieu non-mixte, la non-mixité a été adoptée dès l’origine, dans la tradition du MLF, au moins pour les répétitions. En effet, comme les Voix rebelles ne se produisent pas sans faire chanter l’assistance, dès qu’elles se font entendre « hors les murs », dans la rue ou dans les espaces où elles sont invitées, elles encouragent toutes les voix à chanter avec elles. Ce groupe informel compte généralement une quinzaine de personnes, sans qu’un nombre plus précis puisse être avancé car il n’y a aucune procédure particulière pour en faire partie, sinon être présente aux répétitions. Certaines n’ont fait que passer, d’autres sont restées dans le groupe de longues années. La liste des destinataires des courriels compte actuellement une quarantaine de personnes, et l’on peut évaluer à largement plus d’une centaine les femmes qui ont participé, au moins quelque temps, aux activités du groupe.

5Le collectif des Voix rebelles n’est dirigé par personne : c’est l’assemblée des présentes à une répétition donnée qui prend les décisions pour, par exemple, participer à une manifestation ou répondre à une invitation, choisir les chants pour ces occasions, créer une nouvelle chanson, etc. Sauf exception (en cas d’urgence), les décisions ne se prennent pas à distance, par mail ou par les réseaux. En effet, la présence favorise la discussion et le débat, jusqu’à l’aboutissement à un compromis, car le groupe n’a jamais recours au vote. Par ailleurs, toutes les Voix rebelles ne sont pas également familières avec les outils informatiques ou également équipées.

6S’il n’y a aucune direction, il faut admettre que certaines tâches donnent du poids dans le groupe : Nicole Savey, par exemple, s’occupe des relations avec les réseaux féministes et de l’organisation des événements, Hélène Guennou des maquettes des carnets et des textes à distribuer, sans compter les musiciennes, Renata Privat au piano, jusqu’à son décès en 2015, moi-même à l’accordéon et également au piano, Imyra Santana avec divers instruments. La direction musicale du groupe a été assumée à l’origine, à la façon d’une cheffe de chœur, par Emmanuelle Huret. Après son départ, s’est mise en place une solution mixte, selon les circonstances, entre absence de direction comme dans un ensemble vocal, et gestique adaptée d’une participante, Jeannine Chalot, puis Imyra Santana. Cependant le caractère informel du groupe renforce la conviction que nulle n’y est indispensable et que les Voix rebelles peuvent toujours chanter, quelles que soient les personnes présentes le jour donné.

7Dans un esprit d’éducation populaire, la question de l’expertise dans le domaine du chant ne se pose pas : toutes les femmes qui se reconnaissent dans les paroles des Voix rebelles sont bienvenues dans le groupe. Nombreuses d’ailleurs sont celles qui arrivent en disant qu’elles chantent faux, ou mal, ce qui n’est pas inintéressant comme phénomène. Pour les engager à dépasser ce léger blocage, nous répondons avec l’affirmation lancée une fois par Isabelle Poivert : « les chants des femmes sont toujours justes ». En effet, le chant est considéré en premier lieu comme un moyen de transmettre des idées, un véhicule qui porte la parole de façon efficace, tant sur le plan sonore que pour emporter la conviction. Le groupe est en conséquence très hétérogène : certaines femmes sont expertes, ont travaillé le chant, ou sont membre de chorales plus traditionnelles, mais la plupart n’ont pas cette expérience et ne lisent pas la musique. Le groupe chante à l’unisson, en lisant les paroles. Je joue sans partition, pour être mieux en phase visuellement avec le groupe, un accompagnement harmonique simple à la main gauche et la mélodie à la main droite, pour soutenir le chant, en veillant à l’interpréter avec l’accentuation et les respirations propres à chaque couplet. Les voix les moins aguerries peuvent ainsi suivre ce guide à l’oreille. Cet effort de chant commun ne va pas sans certaines difficultés, pour ajuster le volume des voix des unes et des autres, ou parvenir à se placer dans une tessiture médiane. À la suite de discussions récurrentes, j’ai pu constater que l’imaginaire du chant militant se situe davantage dans le grave que dans l’aigu de la tessiture. On me demande souvent de transposer dans le grave, ce qui peut poser des problèmes de projection sonore, notamment en extérieur. Il est parfois nécessaire, pour certaines, d’entonner à l’octave inférieure. Les répétitions se passent essentiellement à « filer » les chansons, pour les mémoriser et prosodier distinctement les paroles. Quelques rudiments de technique vocale sont parfois abordés. En effet, si ce n’est pas tant le résultat artistique qui est recherché, la qualité d’énonciation est la meilleure garante d’une bonne transmission des paroles et de leur message.

8Les Voix rebelles, on l’a vu, ont été créées pour chanter dans les manifestations (voir planche 1). La chronologie établie année après année m’a permis de recenser 77 manifestations de rue auxquelles elles ont participé jusqu’à la fin de 2020, principalement lors des moments forts que sont le 8 mars, le 25 novembre (contre les violences faites aux femmes) et le 6 décembre (commémoration du féminicide des étudiantes de l’École Polytechnique du Québec en 1989). Les premières années, les Voix rebelles se sont jointes à la Gay Pride, puis ont renoncé faute de pouvoir lutter au niveau des décibels, le groupe étant rarement sonorisé, et si c’est le cas, faiblement amplifié.

Planche 1. Manifestation du 8 mars 2014. Photo anonyme, droits réservés.

9Les Voix rebelles répondent également à de nombreuses invitations à chanter, dans les conditions les plus variées, dans la rue, sur la scène, à la radio, dans des institutions municipales ou sous des kiosques à musique, comme celui de la place des Fêtes à Paris. Elles ont ainsi chanté dans le cadre de collectifs militants, parmi lesquels la Marche Mondiale des Femmes, le Collectif national pour les Droits des Femmes (CNDF), le Planning Familial, La Meute, RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie Juridique des Femmes et Réfugiées), les Femmes en noir, Encore Féministes, Osez le féminisme, Femmes pour le Dire Femmes pour Agir, Réseau Femmes Île de France, H/F Île de France, les Saxifragettes (Montreuil). Elles ont répondu à d’autres collectifs et associations comme l’Association des Amis de la Commune de Paris, le SEL (Services d’échanges locaux), la Maison des Babayagas de Montreuil, le Réseau Éducation Sans Frontières, « Le Fil de la vie » (collectif d’artistes), le Centre LGBTQI+ de Paris. Elles ont animé des soirées dans des lieux de femmes à Paris, Montreuil, Gennevilliers ou Sarcelles. Elles se sont produites dans des festivals (le festival international du film lesbien « Cineffable », le festival « Elles résistent » à Montreuil), participé à des rencontres chorales (Voix sur Berges à Paris, voir planche 2, « Des mots dans l’air » de Saint-Denis, Voix sur Meuse à Liège), sont intervenues dans des rencontres scientifiques (Institut Émilie du Châtelet, Centre d’études féminines de Paris 8, Université populaire de Montreuil, CID Fraen an Gender Luxembourg), se sont fait entendre dans des mairies (Hôtel de ville de Paris, mairies du XIXe arrondissement, de Montreuil, de Gennevilliers), des centres socio-culturels, des bibliothèques, ou encore au Hall de la chanson. Elles ont participé à de nombreuses émissions de Radio-Libertaire, ont fait l’objet d’un documentaire de Camille Rosa6… Elles ont enfin rencontré et échangé du répertoire avec d’autres chorales féministes à Yport (Josettes rouges), Toulouse (Chorâleuses), Paris (Gamm’elles) et Liège (Callas-s’Roles).

10Dans toutes ces interventions, comme dans celles qu’elles organisent elles-mêmes, dans les rues parisiennes, des jardins publics ou sur les marchés7, les Voix rebelles se situent dans une démarche militante d’éducation populaire. Même lorsqu’elles se trouvent sur un podium ou sur une scène (au Trianon, au 20e théâtre ou encore au théâtre Marcellin Berthelot à Montreuil), elle ne se produisent jamais sans distribuer les paroles au public. C’est dans ce sens qu’elles ne veulent pas être considérées comme une chorale mais comme un groupe qui chante et fait chanter, avec la conviction que les idées se transmettent mieux ainsi et que celles et ceux qui ont participé pourront emporter les paroles sous la forme d’un feuillet, comme dans les temps passés, y revenir et se les approprier. Dans cet esprit encore, les chansons sont toujours présentées une par une oralement, le plus souvent par Nicole Savey, qui précise les circonstances de la composition, le sens du message, les raisons du choix de l’air emprunté, etc. L’assistance joint sa voix à celle du groupe de façon assumée et le moment musical peut déboucher sur des discussions de fond.

Planche 2. Rencontre de chorales « Voix sur Berges », 26 juin 2011, Paris.

Photo Camille Rosa.

11Le feuillet traditionnel est complété, mais non remplacé, par un site internet qui précise les dates et lieux de répétition, fournit les paroles des chansons, des liens pour les entendre sur YouTube et des textes explicatifs de la démarche8. Le répertoire est enfin réuni dans un carnet de chant, régulièrement imprimé et augmenté depuis 2004. Ici encore, quelques lignes sous les titres des chansons précisent les dates, le contexte de leur création et les références de l’air original, au-delà de la simple mention « sur l’air de ». Depuis la version de 2016, un « matrimonaire », dictionnaire biographique des femmes citées dans les chansons, est proposé en annexe. Dans la version de 2020, le nombre des notices s’élève à 82. Ce livret est ainsi le fruit d’une collecte de chansons féministes anciennes, de l’activité créatrice du groupe et d’un effort de transmission, tant dans les paroles que dans le paratexte, d’une histoire des femmes et du féminisme en chansons, hier et aujourd’hui.

La constitution d’un répertoire : collecte et création « sur l’air de »

12Le carnet de chant réalisé pour les vingt ans du groupe9 contient les textes de 48 chansons, dont trois seulement sur une musique originale : La Grève des mères de Montéhus et Chantegrelet (1905), et deux chansons d’Anne Sylvestre (La Faute à Ève, Une Sorcière comme les autres). Dix-neuf chansons sur timbre sont le fruit de collectes : l’une datant du xixe siècle, La Femme libre de Maurice Boukay (1896, sur l’air d’« À la façon de Barbari10 »), onze issues des répertoires du MLF (dont L’Hymne des femmes sur le « Chant des marais » et La Guerilla (sur la chanson de Gainsbourg du même titre) ou de mouvements féministes similaires hors des frontières françaises (La Donna en italien, Mari Carmen en espagnol), enfin sept émanant de divers groupes militant depuis les années 1980 (dont une en arabe).

13Des 26 chansons créées par les Voix rebelles, de 2000 à 2020, cinq ont été écrites par une personne, quatre par deux ou trois Voix rebelles, et 17 conçues collectivement, ce qui rapidement a été le modus operandi le plus fréquent. Les sujets sont divers : présentation du groupe (Cadettes rebelles sur l’air de « Cadet Rousselle »), histoire du féminisme (MLF toujours là sur l’air de « Padam, padam » de Norbert Glanzberg), portraits de femmes et de leurs combats (Flora Tristan, Louise Michel, Nathalie Le Mel, Rosa Luxembourg, Simone de Beauvoir, Alice Milliat, Anna Politkovskaïa11), évocation de la notion de matrimoine (Goulante du matrimoine, sur l’air de « La goualante du pauvre Jean » de Marguerite Monnot), chansons lesbiennes (La Marche des lesbiennes, que nous étudierons plus loin) ou queer (Adios los machos, sur « Adios muchachos », chanté par Gardel, pour un « tango queer »). Une bonne partie du répertoire s’intéresse à des sujets spécifiques, souvent en lien avec l’actualité : par exemple Le Chant des partisanes (pour les Afghanes), Lauriers laïcité (sur « Nous n’irons plus au bois »), La Polonaise (défense de l’IVG en Pologne, sur « La Paimpolaise » de Théodore Botrel), Les Premières de corvée et Voici le temps de la grève (pendant la pandémie du Covid-19).

14Les musiques empruntées sont puisées dans un empan de trois siècles, depuis Élisabeth Jacquet de la Guerre (1694, La Ronde des ni vues ni connues, sur un extrait de Céphale et Procris) jusqu’à Catherine Lara (1972, Voici le temps de la grève, sur l’air de « T’as pas le temps »). Si l’on compte quelques timbres anciens (« Cadet Rousselle » pour Cadettes rebelles, « Complainte de Fualdès » pour La Complainte de Flora [Tristan]), un cantique (« Chez nous, soyez reine », pour la chanson Chez nous, chez nous) et plusieurs chants représentatifs de moments révolutionnaires (« La Carmagnole » pour La Carmagnole des femmes, « Le Temps des cerises » pour Nathalie Le Mel, « La Makhnovtchina » pour Adresse à Louise Michel), le choix s’est porté surtout sur des chansons du xxe siècle dont le style était bien adapté à un accompagnement à l’accordéon et à des reprises spontanées en plein air, sans sonorisation. Ont ainsi été empruntées des musiques des répertoires, par exemple, d’Aristide Bruant (« Nini peau d’chien » pour La Bastille des féministes), de Mistinguett (« Moi j’en ai marre » de Maurice Yvain pour une chanson du même titre), Marlene Dietrich (Lili Marlene, originellement chantée par Lale Andersen sur la musique de Norbert Schultze, pour Rosa Luxembourg), mais aussi de Trenet, Piaf, Béart, Régine… Cette habitude, dans le répertoire de la chanson urbaine, d’associer dans la mémoire collective l’œuvre à l’interprète plus qu’aux personnes ayant conçu les paroles et la musique, a contribué à invisibiliser longtemps dans le groupe l’inégalité de genre dans le choix des musiques. Sur les 26 musiques choisies par les Voix rebelles, dans le carnet des 20 ans, seules cinq ont été composées par des femmes, qui se réduisent à quatre noms de compositrices : Jacquet de la Guerre (La Ronde des ni vues ni connues, sur le matrimoine), Anna Marly (Le Chant des partisanes), Marguerite Monnot (« La Goualante du pauvre Jean » pour La Goualante du matrimoine et « Le Chant du pirate » pour Les Premières de corvée) et Catherine Lara, déjà citée. Ce paradoxe, émanant d’un groupe féministe, met en lumière l’affaiblissement de la notion d’auctorialité dans la pratique militante « sur l’air de » : en ce qui concerne la musique, il s’agit souvent d’un geste de réappropriation plutôt que de référentialité, laquelle s’attache en premier lieu aux paroles originales associées à l’air. Les Voix rebelles ont pris conscience de cette situation lors de la composition des deux chansons sur le matrimoine, en 2015. Pour traiter un tel sujet, il fallait logiquement des musiques de femmes et le groupe s’est aperçu que son répertoire n’en comptait jusque-là qu’une seule, « Le Chant des partisans », d’ailleurs moins associé dans l’imaginaire collectif à la compositrice Anna Marly qu’au contexte de la Résistance et aux auteurs des paroles, Joseph Kessel et Maurice Druon. Depuis, le groupe se donne pour tâche de rééquilibrer progressivement le répertoire sur ce plan, en choisissant de préférence des musiques de femmes pour les nouvelles chansons.

L’écriture collective d’une chanson

15La décision d’écrire une chanson naît souvent de l’actualité. Les mots d’ordre de manifestations sont un puissant motif : Le Chant des partisanes a été conçu pour le 8 mars 2001, en solidarité avec les Afghanes, Moi, j’en ai marre pour la manifestation du 17 septembre 2012 contre l’austérité en Europe, La Polonaise pour une manifestation de la CLEF12, le 2 octobre 2016, pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse en Pologne. Des événements aussi divers que la première Journée internationale du matrimoine, en 2015 (La Goualante du matrimoine, La Ronde des ni-vues ni-connues), le Mondial de foot féminin en 2019 (N’oublie pas Alice Milliat) ou le confinement durant la pandémie de 2020 (Les Premières de corvée) ont aussi stimulé notre imaginaire. Enfin la dimension mémorielle de notre projet nous a incitées à marquer d’importants anniversaires : le centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir en 2008 (Il y a un après à Simone de Beauvoir), les 40 ans du MLF en 2010 (MLF toujours là), le centenaire de l’assassinat de Rosa Luxembourg en 2019 (Rosa Luxembourg).

16Le choix de la musique intervient en premier, souvent en raison de son potentiel d’intertextualité. La référence peut relever de l’hommage (« Le Chant des partisans » pour la résistance des femmes en Afghanistan, « Le Temps des cerises » pour la communeuse Nathalie Le Mel) ou de l’évocation au premier degré (« Il n’y a plus d’après à Saint-Germain-des-Prés » pour Simone de Beauvoir, « Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés » pour une chanson sur la laïcité, le laurier étant le symbole républicain de la séparation de l’État et des Églises). Tout aussi fréquent sont les détournements, qui apportent leur part d’humour à la chanson : « C’est nous les lesbiennes, c’est nous les goudous », reprenant le cantique catholique « Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous » (Chez nous, chez nous), Adios los machos sur l’air du tango chanté par Gardel, « Adios muchachos ».

17Parfois ce sont quelques mots de la chanson originale qui enclenchent le processus d’invention : « T’as pas le temps de savoir » (Catherine Lara) devient « Voici le temps de la grève » (Le Temps de la grève), ou une rime, même approximative (« Padam, padam, padam » devient « Libération des femmes » dans MLF toujours là), ou les deux (« Si tu vas à Rio » devient « Si tu vas aux J. O. » pour N’oublie pas Alice Milliat).

18D’autres fois encore, une Voix rebelle réclame une chanson sur un air qu’elle aime particulièrement : ce fut le cas avec Y’a d’la joie (sur l’air composé et chanté par Charles Trenet) dont l’original a généré un contenu optimiste sur le dépassement des stéréotypes genrés.

19La musique une fois choisie, associée à ces quelques mots d’accroche, intervient un temps plus ou moins long (quelques semaines ou quelques mois) de recherches historiques sur le sujet et de débats, parfois houleux, au sein du groupe pour arriver à un consensus sur le message à apporter. Au cours des exposés et des discussions des mots, des expressions, des fragments de phrase sont accumulés et notés, indépendamment de la coupe musicale.

20La mélodie de référence est alors écoutée plusieurs fois, mémorisée, parfois adaptée pour être chantée par un chœur à l’unisson accompagné à l’accordéon. Les couplets sont alors créés progressivement, en testant les paroles par le recours constant au chant pour bien les adapter à la coupe. Il faut souvent réaliser des compromis entre le message politique à faire passer, riche en mots de quatre ou cinq syllabes, en formules longues et en idées abstraites, et les contraintes poétiques de la coupe et de l’esthétique de la chanson, qui réclament des mots courts, des expression concises et des images parlantes. Les rimes sont souvent sacrifiées, mais l’adéquation à la structure mélodique et à son accentuation, garante d’une interprétation aisée, est autant que possible recherchée.

21En deux ou trois répétitions, la chanson est terminée. Elle est reprise lors des séances suivantes, où l’on apporte des retouches, compléments ou corrections nées de nouvelles discussions. Elle est en revanche rarement modifiée dans le cours des années : tout au plus peut-on ajouter un couplet supplémentaire pour l’actualiser (Moi j’en ai marre de 2012, complétée en 2017 et 2018). Comme pour le répertoire historique du MLF, nous préférons chanter les paroles en l’état, quitte à en expliquer au préalable le contexte historique et politique de création.

22Outre la mélodie empruntée, nos chansons gardent dans leurs paroles des éléments plus ou moins prégnants du modèle de référence, généralement dans la première strophe ou dans le refrain. Ainsi dans Le Chant des partisanes, dont la première strophe reprend une partie conséquente du texte de Kessel et Druon :

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ?

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme.

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

23Devient :

Amie, entends-tu le silence des femmes qu’on enferme ?

Amie, entends-tu le refus du pays qu’on enchaîne ?

En Afghanistan, dans les villes et les montagnes, c’est l’alarme.

L’effroi des combats qui ne laissent que du sang et des larmes.

24Ou encore dans Adresse à Louise Michel, dont la première et la dernière strophes citent de près le couplet liminaire de la « Makhnovtchina » d’Étienne Roda-Gil :

|

|

25Un tel ancrage dans le texte original, au moins au début de la chanson, constitue un puissant stimulant pour la création de nouvelles paroles. Il permet aussi au public chantant de participer avec plus de facilité, certains mots réactivant la mémoire de la mélodie. Il peut en revanche induire en erreur : combien de fois, dans la cohue d’une manifestation où il était parfois difficile de distribuer les paroles, les deux chansons ont été entendues en parallèle, les Voix rebelles chantant leur version, entourées d’autres se référant à l’original, resté, au moins par bribes, dans leur mémoire ! L’épisode le plus curieux se situe en 2005 lorsqu’un petit groupe de Voix rebelles s’était posté face à un rassemblement anti-IVG sur les marches de l’Opéra : les catholiques reconnaissaient au loin le cantique « Chez nous, soyez reine » mais s’écartaient avec horreur lorsque, se rapprochant, résonnaient à leurs oreilles les paroles de Chez nous, chez nous : « C’est nous les lesbiennes »…

26Dans certains cas, plus rares, la musique seule est référentielle et aucune expression de la chanson originale n’est citée. C’est le cas par exemple de Pour Anna, fondée comme l’Adresse à Louise Michel sur l’air de la « Maknovtchina » :

|

|

27En ce qui concernait Louise Michel, la chanson de Roda-Gil sur Nestor Makhno et l’armée insurrectionnelle ukrainienne avait été choisie, malgré le décalage temporel, pour l’aspect libertaire et la référence au drapeau noir (que Louise Michel portait souvent en tête des manifestations, brandissant à défaut son jupon sombre). Pour Anna Politkovskaïa, c’était l’origine ukrainienne de la journaliste qui avait présidé au choix du timbre. Notons que l’effet référentiel de nos chansons évolue au cours des années : cette chanson écrite pour une lecture-spectacle conçue en 2017 par Monique Surel-Tupin a pris une nouvelle actualité lors de la manifestation du 8 mars 2022, en soutien aux femmes ukrainiennes et russes œuvrant pour la paix, dans le contexte de la récente invasion de l’Ukraine par la Russie. Les mots écrits quelques années auparavant pour évoquer la journaliste assassinée en 2006 prenaient alors un nouveau sens :

|

|

|

28Notons que si le même timbre a été choisi pour deux chansons des Voix rebelles, j’ai préféré les différencier musicalement, par le tempo et le style d’accompagnement : l’Adresse à Louise Michel, comportant de nombreux couplets, est jouée de façon énergique et dans un tempo plus rapide que Pour Anna, plus courte, plus lente et plus sombre, ce qui permet d’interpréter les deux chansons lors d’une même occasion, sans risque de lasser.

Transmission d’un texte et variabilité d’un air : La Marche des lesbiennes

29L’étude de cas d’une des premières chansons du répertoire des Voix rebelles, La Marche des lesbiennes, et de sa diffusion hors du groupe, génératrice de plusieurs adaptations musicales, permet de mettre en lumière les mécanismes de variabilité d’un timbre à travers la transmission d’un texte simplement assorti de la mention de l’air. Si certains traits de la diffusion de cette chanson sont propres à la société de l’information, les questions qui se posent, entre l’oral et l’écrit, la référence et la réappropriation, l’auctorialité et sa dilution, sont les mêmes qu’aux siècles précédents, profondément enracinées dans la spécificité du procédé même.

30J’ai écrit le texte de cette chanson en mai 2000, en prévision de la manifestation de la Marche mondiale des femmes, le 17 juin. Il s’agissait pour moi d’évoquer l’histoire des « femmes qui s’aiment », depuis Sappho jusqu’aux luttes contemporaines. Comme toujours dans le cas d’une création « sur l’air de », l’intertextualité a représenté un moteur important du processus de création. J’ai relu l’ouvrage de référence de Marie-Jo Bonnet13 et je l’ai résumé en quelques couplets14, composés sur l’air de la « Marche pour les Matelots » tirée d’Alcione, tragédie en musique de Marin Marais, sur un livret d’Antoine Houdar de La Motte (voir exemple 115).

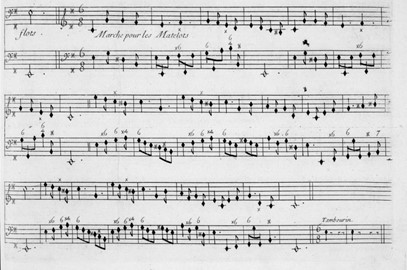

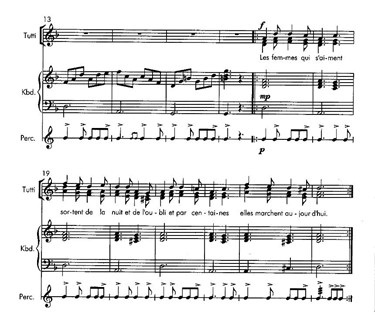

Exemple 1. Marin Marais, « Marche pour les Matelots », dans Alcione, 1706, p. 113.

La partie de dessus est à lire en clé de sol 1re ligne (se lit comme une clé de fa 4e ligne :

l’air commence sur un mi).

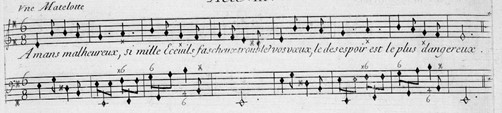

31Ce choix a été influencé par mon goût pour l’opéra baroque français mais plusieurs autres facteurs l’ont déterminé. Dans l’opéra, cette danse instrumentale est suivie d’un air, chanté par une Matelotte, dont les paroles sont parodiées sur la mélodie (voir exemple 2). La version vocale, « Amants malheureux », est représentative du thème de l’embarquement galant : il s’agit de bannir le désespoir et de faire confiance à l’amour dont le pouvoir « calme l’onde », « quelque vent qui gronde16. »

Exemple 2. Marin Marais, Air d’une Matelotte, dans Alcione, 1706, p. 127.

La partie vocale est en clé de sol 2e ligne, selon l’usage actuel (l’air commence sur un mi).

32Le texte initial avait donc un rapport avec la chanson que je voulais écrire. En outre, Emmanuelle Huret, co-fondatrice des Voix rebelles et artiste lyrique, l’avait chanté en concert et le fredonnait souvent. Enfin, cette pièce de Marais avait connu la célébrité au point de devenir un timbre au xviiie siècle (voir exemple 317), ce qui pour moi était la garantie d’une mémorisation facile, même pour des personnes de l’an 2000 qui ne l’avaient jamais entendue, ce qui s’est vérifié.

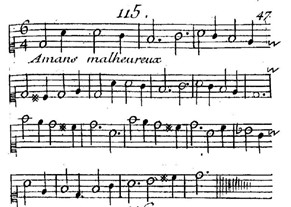

Exemple 3. Timbre « Amans malheureux », Théâtre de la Foire, 1731, p. 47.

Notée en clé d’ut première ligne, la mélodie est transposée en ré mineur, comme un grand nombre de fredons de ce recueil (elle commence sur un ré). La mesure à 6/4 conserve les mêmes appuis que celle à 6/8. La mélodie est légèrement modifiée mesure 4.

33Pour sa Marche, Marais a choisi une écriture originale : non pas le style du rigaudon, à deux temps vifs, qui est généralement celui des fêtes maritimes dans l’opéra français18, mais une mesure à 6/8 et une prédominance du rythme longue / brève (noire / croche) qui se rapproche de la barcarolle italienne et que l’on peut trouver sous le nom de Vénitienne, à la même époque, chez Rameau19. Le tempo n’est pas précisé. L’indication (rarissime à l’époque) du tambourin20 marquant les temps a incité Marc Minkowski, dans le premier enregistrement discographique qui fait référence21, à choisir un mouvement allant sans excès et une rythmique de marche affirmée fermement par la percussion.

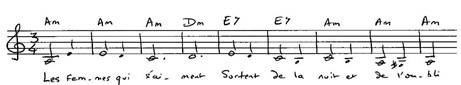

34Pour une version accompagnée à l’accordéon, j’ai arrangé la pièce en valse musette (voir exemple 4). Une mesure à 6/8 de Marais correspond à deux mesures à 3/4 dans l’arrangement, en ralentissant le tempo : seule la répétition finale du refrain retrouve le rythme et l’esprit de la danse de Marais. J’ai transposé la mélodie à la quinte inférieure, en la mineur, car la deuxième phrase, dans la version originale commençait sur un sol aigu, ce qui excédait largement la tessiture moyenne du groupe. J’ai enfin transformé la forme binaire à reprises, typique des danses baroques, en structure à refrain, plus conforme aux habitudes de la chanson, la première partie formant le refrain, la seconde le couplet.

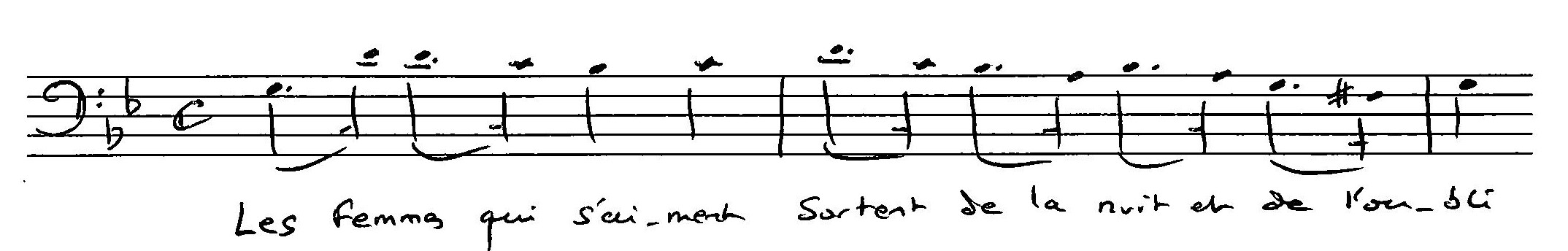

Exemple 4. Marche des lesbiennes, arrangement de Raphaëlle Legrand, 2000.

La mesure à trois temps et le tempo de valse changent les appuis et confèrent une allure plus souple à la mélodie, transposée à la quinte inférieure, dans une tessiture d’alto.

35La Marche des lesbiennes a été chantée de nombreuses fois par les Voix rebelles depuis 2000, le texte distribué sous forme de feuillet aux divers publics participants, mais également reproduit dans le carnet de chant et posté sur le site internet du groupe, pour en user librement. Il a donc circulé, assorti de l’indication « sur l’air de la Marche des Matelots de Marin Marais, 1706 ». Dans cette transmission à l’âge de l’informatique, si le texte est resté inchangé, diverses adaptations musicales ont été réalisées, se référant non pas à la version musette des Voix rebelles, peu diffusée, mais à l’air d’origine indiqué après le titre : on trouve en effet facilement la version instrumentale de la marche de Marais sur internet, notamment sur YouTube. J’ai pu retrouver la trace de deux adaptations faites en dehors de la sphère des Voix rebelles, l’une notée, l’autre filmée.

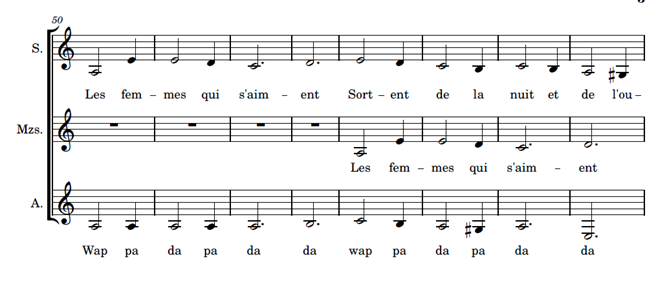

36La première a fait l’objet d’une publication en 2019, dans un recueil de chants féministes, sous l’égide du CID Fraen an Gender du Luxembourg22, où nous l’avions chantée et fait chanter le 8 mars 2012. Il s’agit d’un arrangement réalisé par le compositeur et percussionniste Emmanuel Séjourné, pour trois voix de femmes, clavier et percussions23. Dans la mesure à 6/8 de Marais, Séjourné écrit une partition élaborée, avec une partie de percussions complexe, une introduction instrumentale et des présentations différentes des couplets et des refrains au cours de la pièce (voir exemple 5).

Exemple 5. Marche des lesbiennes, arrangement d’Emmanuel Séjourné, 2018.

Transposée en ré mineur, la mélodie circule entre les différentes parties vocales. La mesure à 6/8 est conservée, assortie d’un tempo de 112 à la noire pointée.

37À l’opposé de cette version savante, un groupe d’une douzaine de femmes de la chorale anarchiste mixte bordelaise Le Cri du peuple propose en mars 2019 une interprétation a capella à deux voix : la mélodie est accompagnée par un contrepoint plus grave qui insuffle une rythmique vigoureuse, inspirée de l’esprit de la pièce de Marin Marais. La vidéo postée sur Facebook et sur YouTube24 devient la référence musicale d’autres chorales militantes qui reproduisent les paroles sur leurs sites25. Cette version est particulièrement intéressante, car le processus d’adaptation musicale passe par le sonore et non par l’écrit : il révèle des altérations typiques de la transmission orale des airs, comme dans les siècles passés. On observe une légère modification de la mélodie au début du couplet (évitant la note la plus aiguë et l’intervalle de dixième difficile à entonner) et un changement de mesure : le rythme chaloupé induit par la mesure ternaire de Marais fait place à un rythme pointé énergique, dans un véritable style de marche, à 4/4 (voir exemple 6). En somme, dans ces différentes versions, deux mesures à 6/8 de la pièce de Marais correspondent à quatre mesures à 3/4 dans ma version en valse, plus lente, et à une mesure à 4/4 dans la version du Cri du peuple, très enlevée.

Exemple 6. Marche des lesbiennes, transcription de la version du Cri du peuple, 2021.

La transposition en sol mineur déplace le chant vers le registre de ténor. Les rythmes pointés sont encore accentués par l’interprétation.

38Plus récemment, la Marche des lesbiennes a été interprétée en public lors d’une soirée du Vendredi des femmes, au Centre LGBTQI+ de Paris, le 24 juin 2023. Les Voix rebelles alternaient avec le chœur des Gamm’elles qui chante un répertoire varié à plusieurs voix26. Les deux ensembles se sont réunis à la fin pour chanter la Marche des lesbiennes, dans le style musette et à 3/4, mais avec le contrepoint grave et un final en canon repris de la version du Cri du peuple. Cet arrangement a été conçu par une choriste des Gamm’elles, Rita Jungkamp.

Exemple 7. Marche des lesbiennes, version et partition des Gamm’elles, arrangement de Rita Jungkamp, 2023.

Version musette de Raphaëlle Legrand, à 3/4 et en la mineur, mais avec la deuxième voix et le final en canon du Cri du peuple.

39J’ai donc pu distinguer pour l’instant trois traditions musicales différentes de la chanson, pour un texte toujours repris à l’identique. À l’ère du « copié-collé », une chanson « sur l’air de » peut se transmettre, sur plus de vingt ans et dans des lieux éloignés, sans modification des paroles. La musique, en revanche, signalée par une simple référence, fait l’objet d’adaptations où la part de l’oral et celle de l’écrit peuvent varier. J’ai consulté la partition de Marin Marais pour en réaliser une adaptation musette que je garde « dans les doigts » mais qui n’est pas notée (sauf pour l’exemple 4) et qui a été peu enregistrée, car le groupe des Voix rebelles recherche d’abord l’action ici et maintenant, dans la rencontre avec le public. Emmanuel Séjourné s’est inspiré également de Marais, peut-être de la partition, sans doute aussi des enregistrements, pour créer un arrangement savant et largement personnel. Les choristes du Cri du peuple ont puisé uniquement dans les enregistrements de Marais et ont adapté la mélodie selon les habitudes des chœurs militants, transmission orale et mémorisation des paroles et de la musique. Actuellement, c’est leur version qui est la plus diffusée sur internet et celle que l’on commence à entendre ici ou là dans les manifestations, hors Voix rebelles. La version commune des Voix rebelles et des Gamm’elles, en 2023, propose encore une autre voie, conçue pour réunir lors d’un événement particulier deux groupes de niveau musical et de styles différents, l’un lisant les paroles, l’autre une partition.

40À travers cet exemple et, plus largement, l’expérience de la production militante « sur l’air de » des Voix rebelles, on comprend que les ressorts de la création de couplets nouveaux sur des musiques antérieures restent aujourd’hui plus ou moins les mêmes que dans les siècles passés. Certes les ressources fournies par la Toile modifient à la marge les procédures, stabilisent certains textes, proposent d’autres modes de référence, pour la musique, que les chansonniers et les listes d’airs notés, à travers des enregistrements audio ou vidéo postés sur des sites ou circulant sur les réseaux sociaux. Dans le cas singulier des Voix rebelles, la spontanéité de l’invention se double de l’emploi conscient d’une technique transmise à travers les siècles. L’intertextualité propre à la pratique du chant sur timbre est en effet explicitée, dans la présentation des chansons, au même titre que le sens du message et son inscription dans l’histoire du féminisme. La pratique du chant « sur l’air de » apparaît en effet comme un outil inestimable d’invention et de transmission, pour un groupe militant, non expert et désireux de faire participer son public, sur les chemins de la mémoire et de la créativité.

1 Sur le MLF et son activité chantante, voir notamment Françoise Picq, Libération des femmes, quarante ans de mouvement, Paris, Éditions dialogues, 2011 ; Audrey Lasserre, Histoire d’une littérature en mouvement. Textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), doctorat de littérature, Paris 3 Sorbonne nouvelle, 2014 ; Marie-Jo Bonnet, Mon MLF, Paris, Albin Michel, 2018. Les sources des chansons, dans des périodiques comme Le Torchon brûle ou des carnets de chant des années 1970, sont consultables notamment aux ARCL (Archives, Recherches, Cultures Lesbiennes) à la Maison des femmes de Paris et à la bibliothèque Marguerite Durand.

2 Les Voix rebelles ont fait l’objet de plusieurs articles de presse, au début des années 2000, à une époque où les groupes de chant féministes étaient rares : Anne Deguy, « Manifestation. Les Voix rebelles », Marie-Claire, février 2002 ; Malika Maklouf, « Le chant des partisanes », Le Journal du dimanche, version Femina, mars 2002 ; Adeline Piketty, « Drôle de chorale (12e). Chanteuses et rebelles », Zurban, 20 mars 2002 ; Claudine Couderc, « Les Voix rebelles », Lesbia magazine, 24 avril 2003.

3 La version de 2020, Les Voix rebelles. Le livret des 20 ans, 1 vol., 59-26 p., est consultable à la bibliothèque Marguerite Durand, 8° 24149. Des chansons des Voix rebelles sont en outre publiées dans Christiane Passevant et Larry Portis, Dictionnaire des chansons politiques et engagées, Paris, Scali, 2008 (présentation du groupe p. 411-413).

4 Les Voix rebelles. Chronologie, archives privées. Un essai de prosopographie a été tenté pour les 20 ans du groupe, plus difficile à établir et nécessairement lacunaire, aucune formalité n’étant nécessaire pour faire partie des Voix rebelles.

5 Voir par exemple Raphaëlle Legrand, « Les voies de l’intertextualité dans Dardanus, parodie de Favart, Panard et Parmentier », dans Timbre und Vaudeville, Zur Geschischte und Problematik einer populären Gattung im 17. und 18. Jahrhundert. Bericht über den Kongreß in Bad Homburg 1996, dir. Herbert Schneider, Hildesheim, Olms, 1999, p. 205-225 ; « Rameau des villes et Rameau des champs : itinéraires de quelques mélodies ramistes, de la bergerie au vaudeville », Musurgia, IX, 1, 2002, p. 7-18 ; « Les Amours de Bastien et Bastienne de Marie-Justine Favart et Harny de Guerville : parodie ou éloge du Devin du village de Jean-Jacques Rousseau ? », dans Rousseau et la musique, Jean-Jacques et l’opéra…, dir. Pierre Saby, Lyon, Université Lumière Lyon 2, 2006, p. 173-194 ; « Rameau parodié dans les opéras-comiques : la notion d’auteur au risque du vaudeville », dans The Opéra-comique in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, dir. Lorenzo Frassà, Turnhout, Brepols, 2011, p. 205-219.

6 Camille Rosa, « Voies rebelles », 2012, film de 26 mn, sur Vimeo.

7 Au total, les Voix rebelles ont chanté en public, dans toutes sortes de conditions, environ 220 fois en 20 ans.

8 https://lesvoixrebelleschansonsfeministes.wordpress.com/. Consulter sur ce site : Nicole Savey, « Notre histoire, Dix ans des Voix rebelles (2000-2010) », 2010 ; Raphaëlle Legrand, « Vaudevilles, timbres et fredons : une tradition ininterrompue de la chanson engagée », 2012 ; Monique Surel-Tupin, « Chères figures surgies du passé… Nous ne sommes pas sans histoire », 2012 ; Nicole Savey, « L’origine de notre répertoire : les chansons du MLF », 2012.

9 Les Voix rebelles. Le livret des 20 ans, op. cit.

10 Dans la suite de ce texte, pour plus de clarté, les titres des chansons des Voix rebelles seront composés en italiques, et les titres des sources musicales empruntées (les timbres) en caractères romains et entre guillemets.

11 En 2023, s’ajoute à cette galerie de portraits celui de Marguerite Durand, sur l’air de « Madame Arthur », composé et chanté par Yvette Guilbert.

12 CLEF : Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes.

13 Marie-Jo Bonnet, Un Choix sans équivoque, Paris, Denoël-Gonthier, 1981. Réédition augmentée, Les Relations amoureuses entre les femmes, du xvie au xxe siècle. Essai historique, Paris, Odile Jacob, 1995.

14 Pour le texte de la chanson, voir le site des Voix rebelles et le carnet de chant, Les Voix rebelles. Le livret des 20 ans, op. cit., p. 37.

15 Marin Marais, Alcione, Paris, l’auteur, Hurel, Foucaut, 1706, p. 113.

16 Ibid., p. 127.

17 Alain-René Le Sage, Jacques Philippe d’Orneval, Louis Fuzelier, Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique, Paris, Gandouin, t. VIII, 1731, supplément musical, p. 47 (air no 115).

18 Raphaëlle Legrand, « Sur un air de rigaudon. L’écriture musicale des danses, définitions et modèles (1688-1739) », dans La Danse française et son rayonnement (1600-1800). Nouvelles sources, nouvelles perspectives, dir. Marie-Françoise Bouchon, Rebecca Harris-Warrick, Jean-Noël Laurenti, Paris, Classiques Garnier, 2023, p. 279-300.

19 Jean-Philippe Rameau, Premier Livre de pièces de clavecin, Paris, l’auteur, Roussel, Foucaut, 1706.

20 Il s’agit du galoubet tambourin provençal.

21 Marin Marais. Alcyone, Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski, Erato, 1990.

22 Centre d’information et de documentation sur les femmes et le genre. Le CID possède une importante bibliothèque et des archives, notamment sur les compositrices luxembourgeoises.

23 Marche des lesbiennes, Musik : Marin Marais, Texte : R. Legrand / Voix rebelles, Arr. : Emmanuel Séjourné, dans Mund auf statt Klappe zu ! Frauenbewegung in lauten Tönen, vol. 4, Basel/Kassel, PAN Verlag, 2018, p. 8-17.

24 Vidéo postée par Le Cri du peuple le 3/04/2021.

25 Par exemple chantée par la chorale féministe révolutionnaire niçoise Les Grenades rouges.

26 Les Gamm’elles, « chœur de femmes lesbiennes hétéro-friendly », dirigé par Hadjar Hafsaoui.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1932.html.

Quelques mots à propos de : Raphaëlle Legrand

Professeure de musicologie à Sorbonne Université et membre de l’Institut de recherche en musicologie (IReMus), Raphaëlle Legrand s’intéresse aux genres lyriques en France au xviiie siècle, à l’œuvre musicale et théorique de Jean-Philippe Rameau, à la musique de danse et aux musiciennes, chanteuses et compositrices. Elle a co-publié notamment Regards sur l’opéra-comique (2002, avec N. Wild) et Une œuvre en dialogue. Le théâtre de Michel-Jean Sedaine (2021, avec J. le Blanc, et M.-C. Schang-Norbelly).