Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Timbres et vaudevilles sur les scènes théâtrales

L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

Bertrand Porot

Dès la création de l’opéra, Lully y insère des « petits airs », inspirés du style de vaudeville et de la chanson. Cet article a pour but d’approfondir cet aspect chez ses successeurs et poser ainsi la question d’un paradigme compositionnel du vaudeville dans l’opéra français. Il propose donc deux études de cas chez un suiveur de Lully, André Campra : une tragédie en musique, Idoménée (1712) et un opéra-ballet, Les Fêtes vénitiennes (1710).

From the very creation of the opera, Lully inserted “little airs” inspired by the style of vaudeville and song. We would like to explore this aspect in more depth in his successors and thus pose the question of a compositional paradigm of vaudeville in French opera. We therefore propose two case studies from a follower of Lully, André Campra: a tragédie en musique, Idoménée (1712) and an opera-ballet, Les Fêtes vénitiennes (1710).

1En 1728, le maître de musique Bachelier rapportait l’avis d’un spectateur à propos des échecs des opéras parisiens : « Tant que le parterre ne pourra faire “chorus” avec des petits airs détachés qui se chantent dans les opéras, ils tomberont toujours1 ». Il pointait une des spécificités de la composition de ce genre lyrique : y inclure des « airs détachés », c’est-à-dire des petits airs proches du style du vaudeville que le parterre peut reprendre avec les chanteurs et les chanteuses et en faire ensuite bon usage comme chansons sur timbre. Le vaudeville au xviiie siècle obéit, en effet, à ce procédé poétique : il désigne une chanson créée sur un timbre préexistant : « c’était autrefois un air de cour, maintenant c’est un vaudeville2 ». Mais il est aussi un style d’écriture musicale visant à la simplicité et à une mémorisation facile, comme le définit bien Brossard : un « air que tout le monde peut chanter presque sans art3 ».

2On peut donc lui appliquer la qualification de « populaire », non dans le sens d’une classe sociale ou d’une expression (opposée à savante), mais dans celui d’une culture partagée par toute la société. Cet aspect réévalue le regard que la musicologie traditionnelle porte en général aux productions artistiques, en les cloisonnant dans des genres soit « populaires » soit « savants ». La démarche est ici différente, puisque les mêmes airs circulent dans toutes les classes. De même ils débordent les genres musicaux car ils influencent les compositeurs de la sphère considérée comme savante, notamment l’opéra4.

3Dès la création du premier opéra français, Cadmus et Hermione (1673), Lully y insère des « petits airs » qui s’inspirent des rythmiques et des mélodies de vaudevilles5. Les petits airs désignent des sections vocales courtes et mesurées insérées dans les récitatifs pour les varier ; dans les divertissements il s’agit d’airs autonomes, souvent à couplets. Ces airs sont de style différent, certains proches du vaudeville et d’autres de l’air sérieux de facture plus élaborée.

4Pour Lully, un des enjeux de la création d’un opéra français repose, en effet, sur l’intégration de spécificités musicales nationales dont l’air et le vaudeville font partie. Jean Duron parle ainsi de « petits airs à la mode6 » qui agrémentent le matériau vocal de l’opéra. À leur tour, ces airs viennent alimenter le fonds des chansons, installant une circulation entre genres lyriques et répertoire « populaire7 ».

5Selon Monique Rollin, le compositeur aurait même cité un air connu et daté de la régence d’Anne d’Autriche dans Roland (1685) – une mazarinade8. Toutefois le chansonnier dans lequel il figure est un manuscrit tardif, comportant des erreurs de datation : la source est donc peu fiable9. C’est le cas ainsi d’un autre air de Lully dans Thésée (1675), « L’Amour plaît malgré ses peines » daté par erreur de 1653 dans le premier volume de ce manuscrit10. Il est ainsi possible que la mazarinade, bien après sa création, ait été mise en musique sur l’air de Lully : c’est ce que montre la pratique du vaudeville où timbres et textes s’échangent facilement et ne sont pas forcément de la même époque11.

6Sur cette assertion de Monique Rollin, on a pensé, depuis quelques décennies, que Lully citait directement des vaudevilles. Or ce n’est pas la pratique du compositeur : on note plutôt chez lui de nombreuses réminiscences, voire des influences, du style de la chanson plutôt que des citations directes.

7Nous voudrions ici approfondir cet aspect chez ses successeurs et poser ainsi la question d’un paradigme ou d’un modèle compositionnel du vaudeville dans l’opéra français. Nous proposons donc deux études de cas chez un suiveur de Lully, André Campra : une tragédie en musique, Idoménée (1712) et un opéra-ballet, Les Fêtes vénitiennes (1710), tous deux publiés chez Ballard12. Nous les avons mis en regard avec des recueils contemporains de chansons, comme La Clef des chansonniers (1717), un recueil de chansons de colporteur (1714) ou bien avec des opéras-comiques à vaudevilles de cette époque dont le matériau musical apparaît dans la base de données Theaville13.

8Ces deux œuvres illustrent deux genres différents en vogue à l’époque : l’un tragique, Idoménée, et l’autre, plus léger d’inspiration, Les Fêtes vénitiennes. Nous nous proposons d’y relever la présence des airs dans le style du vaudeville, leur rôle dans la dramaturgie et leur prégnance au regard du genre : sont-ils plus nombreux dans le ballet que dans la tragédie ? De même l’analyse aura pour but de révéler les proximités intermélodiques entre les compositions lyriques et les vaudevilles, prouvant par-là que ces derniers influencent les compositeurs14.

9Nous avons bien conscience que notre analyse portant sur seulement deux œuvres de Campra ne représente qu’un « carottage » dans l’ensemble de la production de l’époque : il faut donc la traiter avec précaution. Elle permet toutefois de poser un jalon dans l’étude d’une pratique lyrique chansonnière héritée de Lully.

Questions de méthodologie

10Nous avons relevé dans les deux œuvres de Campra, les airs ou les mélodies dans le style du vaudeville ou, comme le définit avec justesse Judith le Blanc, le « devenir-vaudeville15 » de certains airs (voir le corpus en annexe). Nous les appelons « airs en vaudevilles » pour plus de simplicité et pour ne pas les confondre avec les « airs-vaudevilles16 » qui sont issus des opéras et recyclés en chansons : ici, il s’agit de style de composition et non de passage d’airs d’un genre vers l’autre.

11Nous les avons sélectionnés en fonction d’éléments caractéristiques, tels qu’on peut les trouver par exemple dans La Clef des chansonniers. Ils sont fondés sur une mémorisation aisée, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient simples ou élémentaires. Cette mémorisation suppose une forme close, indépendante d’un ensemble : les formes AB avec reprises (exemple 1) sont les plus adaptées, même si l’on trouve aussi la forme ABA.

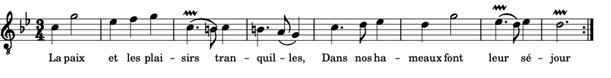

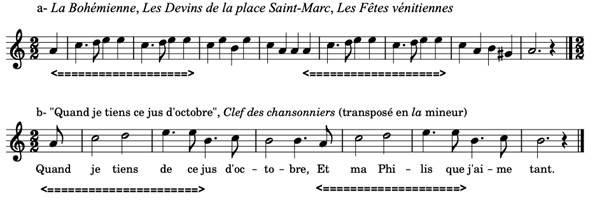

Exemple 1 : air d’un Berger, « La paix et les plaisirs tranquilles », Idoménée, (IV, 7, p. 275), gravure de l’auteur17.

12Le deuxième élément touche à la rythmique : elle épouse la plupart du temps celle de la danse, comme le montrent la majorité des 300 airs de La Clef des chansonniers. Le branle ternaire, du type branle gai, arrive en tête, suivi par la gavotte, puis la bourrée18. À l’époque de Campra le menuet supplante largement le branle, dont il est par ailleurs très proche (exemple 1). La loure (danse à 6/4) avec des rythmes pointés caractéristiques est aussi présente dans les opéras ainsi que dans La Clef des chansonniers. Le langage rythmique de ces patrons de danse aide à la mémorisation car il est stable et se fonde sur des appuis réguliers, ce qui n’empêche pas la présence d’hémioles dans les danses ternaires.

13Le troisième élément concerne les mélodies : leur ambitus n’est pas très large et elles privilégient des intervalles faciles à entonner, soit conjoints, soit disjoints. Ajoutons enfin un langage tonal clair, s’équilibrant le plus souvent entre la tonique et la dominante et, pour les tons mineurs, sur le relatif majeur.

14La démarche comparatiste que nous engageons ne doit pas faire penser à une lubie de musicologue qui tente de débusquer à tout prix des éléments de vaudeville dans des airs d’opéras. Un témoignage du xviiie siècle nous indique, en effet, que le public lui-même faisait ces liens. Le dramaturge Alain Le Sage nous indique, en effet, dans sa parodie de Télémaque en 1714 : « Comme il y a quelque ressemblance entre les tons [les mélodies] et la mesure du chœur de l’opéra [Télémaque] et l’air Madame Anroux, on a saisi cela dans la parodie19. » Plus explicite encore, est une réplique du personnage Flonflon dans La Rencontre des opéras (1723) de Louis Fuzelier :

[…] S’il y a des airs qui ont été chantés à l’Opéra, avant de l’être à la Samaritaine, il y a aussi bien des chansons qui ont parus au Pont-Neuf avant que de se montrer à l’Opéra20.

15Le personnage, chanteur de rue, extrapole quelque peu car, comme nous l’avons indiqué les compositeurs ne citent pas directement les airs de Pont-Neuf : Flonflon souligne plutôt le rôle de modèle de ces airs qui se retrouvent réemployés dans l’opéra. Les publics qui circulent dans les théâtres parisiens sont donc sensibles à des rapprochements intermusicaux entre répertoire lyrique et répertoire populaire, une démarche que nous tentons donc de cerner ici.

Présence des airs en vaudevilles

16Nous avons relevé les airs en vaudevilles dans les différentes séquences des deux opéras de Campra : l’action et les divertissements (tableau 1). Ces derniers, dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles, sont des sortes de pauses où airs, chœurs, ensembles vocaux et danses s’imposent. Ils sont cependant liés à l’action et illustre souvent une situation dramatique, comme les célébrations de victoire, les mariages, les fêtes mais aussi les scènes infernales ou les tempêtes. C’est dans les divertissements que prennent place les danses que nous avons incluses dans les airs en vaudevilles car certaines en reprennent bien des caractéristiques, même si elles ne sont pas toutes destinées à être chantées.

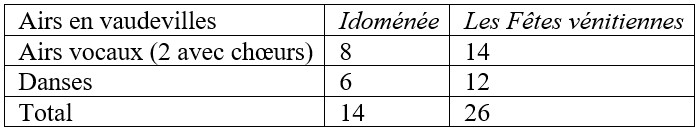

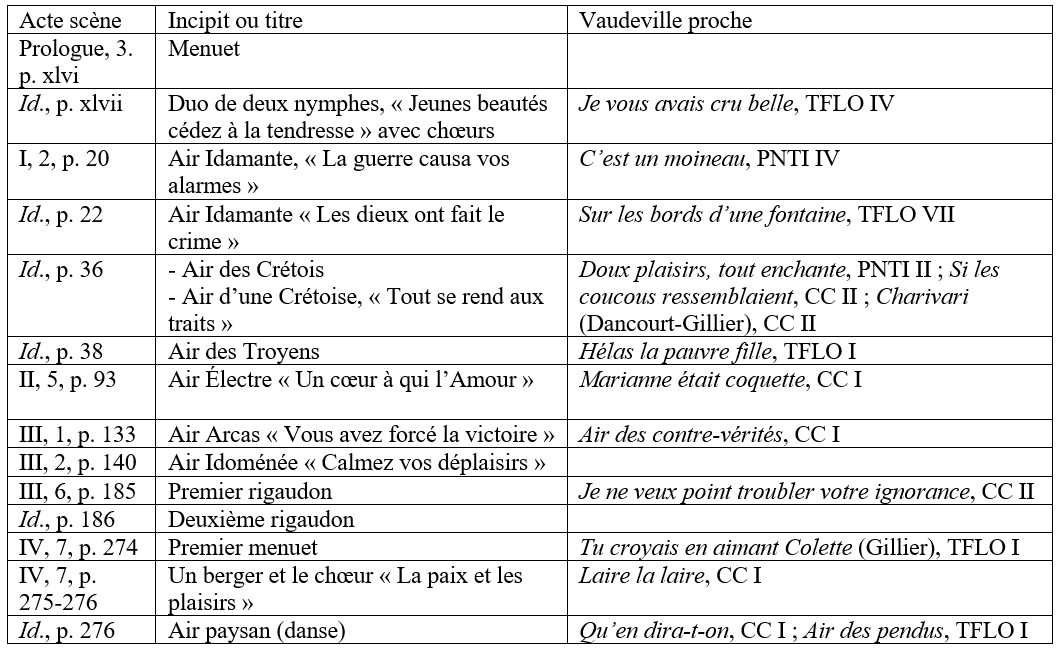

Tableau 1 : nombre d’airs en vaudevilles dans Idoménée et Les Fêtes vénitiennes de Campra.

17Le tableau 1 montre la permanence des airs en vaudevilles dans les deux opéras, suivant en cela la tradition lullyste. On note même dans Idoménée, deux airs avec chœurs qui permettaient au public de se joindre aux artistes, le chœur reprenant le même air que la ou le soliste : dans le Prologue, « Jeunes beautés cédez à la tendresse » (p. xlvii) et à l’acte IV, scène 7 : « La paix et les plaisirs » (p. 275).

18Mais les deux œuvres de Campra se différencient par leur nombre d’airs en vaudevilles : presque deux fois plus pour l’opéra-ballet que pour la tragédie, ce qui semble pertinent pour le ton léger du premier : Campra s’est plus volontiers fondé sur la veine chansonnière dans l’opéra-ballet des Fêtes vénitiennes que dans la tragédie Idoménée, une pratique qu’il serait utile de confirmer en analysant d’autres de ses opéras.

Les airs vocaux en vaudevilles

19Mais où apparaissent plus volontiers les airs en vaudevilles : dans l’action ou dans le divertissement ? Le tableau 2 montre leur répartition : selon la tradition lullyste, les airs de danses apparaissent tous dans les divertissements. En revanche, pour les airs vocaux les résultats ne laissent pas d’être surprenants. En effet, dans Idoménée, nous les trouvons dans les deux sections : cinq dans l’action et trois dans les divertissements (tableau 2). Or la recherche a insisté jusque-ici sur leur présence dans les divertissements : il est vrai, en général, que la plupart des vaudevilles proviennent de cette partie de l’opéra qui laisse place aux petits airs et aux danses car elle est d’une tonalité souvent plus légère que le drame.

Tableau 2 : répartition des airs en vaudevilles entre action et divertissement.

20En revanche, dans Les Fêtes vénitiennes, seul un air en vaudeville chanté apparaît dans les divertissements. Nous avons toutefois relevé sept occurrences de ce style dans des premières parties d’airs ou dans des refrains, ce qu’on pourrait nommer des « semi-vaudeville ». Mais ces plus courtes sections ne peuvent constituer un air à retenir ou à rechanter : c’est pourquoi elles n’apparaissent pas comme des airs en vaudevilles.

21Dans les divertissements de cet opéra, la principale raison à la rareté d’airs vocaux en vaudevilles est due à l’importance des séquences italianisantes : elles s’écartent du style de la chanson, comme les ariettes21 et les cantates. Nous en trouvons un très bon exemple dans le divertissement de L’Amour saltimbanque (scène 3, p. 24 et sq.). Il y figure cinq danses – dont une longue chaconne – qui alternent avec deux chœurs, des récitatifs de liaison et une cantate proposant trois airs : un air en rondeau22 et deux avec da capo, écartant ainsi la présence des petits airs si caractéristiques de la tradition lullyste. Ces séquences occupent dès lors une grande partie des divertissements, laissant les danses seules adopter le style plus populaire du vaudeville.

22En revanche, le récitatif de l’action est jalonné d’airs en vaudevilles, lui conférant un aspect chansonnier bien plus prégnant que dans la tragédie Idoménée : nous touchons ici une des pratiques de Campra dans Les Fêtes vénitiennes où l’influence de la chanson populaire gagne les dialogues et les duos de l’action.

Rôle dramaturgique des airs en vaudevilles

23Devant ce phénomène, on peut se demander si Campra fait jouer un rôle dramaturgique à ces airs en vaudevilles : sur les 30 airs de l’ensemble, 22 ont pu être rapprochés musicalement de certains vaudevilles en vogue à l’époque. Dans ce cas, si la mélodie évoque une chanson, elle évoque aussi son hypotexte : le compositeur a-t-il eu conscience de cette intertextualité et en joue-t-il ?

24Dans Idoménée, les airs en vaudevilles, sauf un seul que nous présentons plus loin, ne font pas référence à un quelconque hypotexte. Campra, en effet, ne joue que sur la musique même et bien des airs ne sont là que pour varier le récitatif et le rendre plus chantant, selon un geste caractéristique du style lullyste.

25Le cas des Fêtes vénitiennes est différent car Campra semble tenir compte de l’hypotexte des timbres évoqués. Il est vrai que le registre de cet opéra-ballet le rapproche d’un univers plus populaire, sinon forain. Ainsi l’air de Léonore dans L’Amour saltimbanque (scène 2, p. 19), « Par des portraits peu véritables », évoque le début d’un vaudeville de La Clef des chansonniers : Un berger dans un coin (II, p. 148). Les deux textes se répondent car ils traitent d’une thématique galante et amoureuse légère. Voici les paroles du vaudeville :

Un berger dans un coin,

Disait à sa bergère :

Quand verrais-je ton cœur

Devenu moins sévère ?

26auxquelles l’air de Léonore fait écho :

Par des portraits peu véritables

On nous trompe dans ces beaux jours.

Pour nous faire peur des amours,

On peint les amants redoutables.

27Même ton galant, même recommandations amoureuses…

Les airs de divertissement

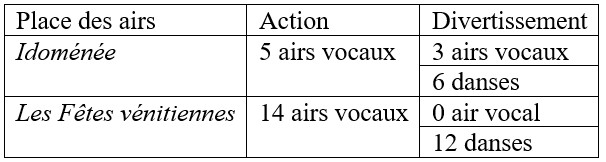

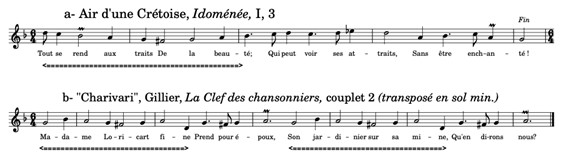

28Ce sont surtout dans les divertissements que les liens sont les plus évidents : ils concernent souvent texte et mélodie. On peut en donner un bon exemple avec l’air d’une Crétoise dans Idoménée, « Tout se rend aux traits » : il est proche d’un air de La Clef des chansonniers Charivari (exemple 2).

Exemple 2 a et b : Air d’une Crétoise, Idoménée (I, 3, p. 36) et Charivari (Gillier), La Clef des chansonniers, (II, p. 132).

29On note la même rythmique de loure à 6/4 – une danse qui commence à s’imposer au début du xviiie siècle –, le mode mineur ainsi que certaines tournures mélodiques, surtout sensibles dans les mesures 1 à 3. Il est nécessaire toutefois de préciser que le timbre du Charivari a été composé par Gillier pour la comédie du même nom de Dancourt, créée à la Comédie-Française en 169723. Il présente une morale souriante où l’on recommande aux jeunes filles de préférer un époux de condition modeste plutôt qu’un mari riche qu’elle n’aime pas. L’air de la Crétoise, lui aussi, célèbre la beauté et l’amour comme dans Charivari, mais le fait dans un registre un peu plus précieux quoique comparable (exemple 2) :

Tout se rend aux traits

De la beauté

Qui peut voir ses attraits

Sans être enchanté !

30Il s’agit également d’un exemple significatif de musique partagée entre les scènes parisiennes et les pratiques populaires du vaudeville : l’air de Gillier est employé comme timbre dans La Clef des chansonniers et s’impose dans les théâtres de la Foire24. Ses contours mélodiques se retrouvent ensuite dans un petit air de l’opéra Idoménée de Campra. L’air circule donc entre différentes classes sociales et entre différentes scènes, les nobles comme les plus « mineures ». Ainsi Campra n’hésite pas, comme ses prédécesseurs, à emprunter au style populaire dans sa tragédie : le vaudeville se présente dès lors comme un moule compositionnel, un élément parmi d’autres qui compose le « patchwork » de l’opéra français, dans une esthétique qui lui est spécifique.

Les danses

31Le style du vaudeville se retrouve plus fréquemment dans les danses, dont une grande partie se classe parmi les airs en vaudevilles, du moins celles qui n’usent pas d’un langage idiomatique et restent assez mélodiques. L’emprunt aux danses est courant pour les vaudevillistes et l’on pourrait même dire qu’il s’agit d’une mine pour eux.

32Dans les opéras, ces danses en vaudevilles possèdent souvent un rôle dramaturgique. Ainsi, dans Idoménée, elles donnent le ton aux « fêtes » qui prennent place dans les divertissements : celles des peuples crétois ou bien des matelots où se mêlent des bergers, bergères et paysans. Elles accentuent ainsi la diversité de ton de la tragédie en musique, passant du drame – où règnent jalousie, vengeance, sacrifice, suicide… – à un univers léger et divertissant, pratiquant une sorte de « collage musical » spécifique au genre.

33Dans Les Fêtes vénitiennes, les danses jouent aussi le même rôle : de la comédie raffinée peuplée de seigneurs, de valets et de servantes, elles permettent d’ouvrir à un monde plus populaire, celui du carnaval de Venise. Ce dernier présente un personnel typique des foires, comme les Bohémiens et les Bohémiennes, ou encore les charlatans, personnel qui n’est pas seulement vénitien mais aussi parisien.

34Le rôle des danses pourrait s’apparenter dès lors à un décor car elles sont capables d’évoquer une atmosphère ou un univers particuliers grâce à leur seul contenu musical, sans le recours aux paroles. Nous voudrions en donner un exemple caractéristique, celui de La Bohémienne dans Les Devins de la place Saint-Marc. Elle conclut le divertissement de l’acte avec un brio digne d’une fête de carnaval ou de foire (exemple 3).

Exemple 3 a et b : Campra, La Bohémienne, Les Devins de la place Saint-Marc (scène 4, p. 58) et Quand je tiens ce jus d’octobre, La Clef des chansonniers (II, p. 12).

35La danse observe une rythmique de rigaudon (sorte de bourrée rapide), de forme ABA, permettant ainsi la mémorisation rapide de la partie A ; de plus elle doit se jouer deux fois. Elle possède bien des caractères des danses populaires à la rythmique marquée, comportant dans sa mélodie de nombreuses notes répétées. Nous l’avons rapproché d’un vaudeville Quand je tiens ce jus d’octobre, une chanson à boire présente dans La Clef des chansonniers. Cette dernière est aussi binaire mais évoque plutôt la bourrée. La courbe mélodique du début, mesures 1-2, reprise mesures 4-5, ainsi que les notes répétées sont comparables à la danse de Campra.

36Le texte du vaudeville, évoquant le bon vin et les maîtresses, n’est pas déplacé dans un contexte de carnaval : même s’il s’agit de la prestation d’une Bohémienne, diseuse de bonne aventure, on peut penser que Campra tente de donner une touche piquante et comique à la conclusion du divertissement, évoquant l’ambiance sonore du cabaret ou de la foire.

37Mentionnons d’ailleurs que Jean-Philippe Rameau agira de la même manière en 1745 dans le prologue de Platée25. Ce dernier s’ouvre sur un branle pour orchestre, une gavotte, conçu comme un vaudeville : il se comporte dès lors comme une sorte de signal musical qui plante le décor de cette comédie burlesque (exemple 4).

Exemple 4 : Rameau, Branle, Platée, prologue, scène 1, édition ca 1749, p. 4 (partie A).

38La Bohémienne de Campra a dû connaître un certain succès car on la retrouve dans une parodie des Fêtes vénitiennes, Les Fêtes villageoises de Favart, données en 1740 à la Foire Saint-Laurent26. Le dramaturge s’en sert comme timbre et adapte des paroles sur sa coupe et sa rythmique, dans la pure tradition du vaudeville. Ce dernier a dû aussi être dansé, car Favart indique dans le titre : « contredanse ». Les paroles créées sont en relation avec un personnage de Bohémienne diseuse de bonne aventure et capable de prédire les sentiments amoureux :

Julie

Air (La Bohémienne. Contredanse.)

Pour moi rien n’est obscur,

C’est à coup sûr

Que je devine.

Consultez tous en ce jour

La devineresse d’amour27.

39Il s’agit, bien sûr, à la fois d’un hommage à la musique de Campra et en même temps une assurance de plaire au public. Comme on l’a déjà noté, cette mise en chanson d’une danse relève d’ailleurs d’une pratique de vaudevilliste courante à l’époque : on l’observe encore avec les danses de Rameau qui obtiennent la faveur de ces auteurs28.

Conclusion

40L’étude présentée ici montre donc la permanence d’une influence du vaudeville dans l’écriture musicale de l’opéra, s’inscrivant dans la lignée de la tradition lullyste. Une analyse plus étendue serait néanmoins nécessaire pour montrer les manières de chaque compositeur ou les évolutions dans le temps même si cette dimension « populaire » de l’opéra français semble bien une constante, du moins à l’époque de Campra.

41Nous observons, toutefois, avec l’arrivée de longues séquences italianisantes ou italiennes, notamment les airs à da capo, un recul des pratiques lullystes : dans l’opéra-ballet des Fêtes vénitiennes, les airs en vaudevilles destinés au chant sont ainsi pratiquement inexistants dans les divertissements, ce qui n’est pas le cas dans la tragédie, comme le montre Idoménée.

42Le deuxième élément dont témoigne l’étude, c’est l’existence d’airs en vaudevilles dans l’action même de la tragédie et de l’opéra-ballet : ces petits airs servent sûrement à alléger l’expression du récitatif, à le rendre plus chantant et plus proche d’un public attaché à l’esthétique musicale de la chanson. Ce modèle a ainsi pu servir à façonner un récitatif « à la française », plus lyrique et plus varié que l’équivalent italien qui se centrait à l’époque sur le recitativo secco, proche d’une déclamation théâtrale parlée au débit rapide.

43Le vaudeville agit donc comme un modèle compositionnel, ou du moins comme un procédé qui contamine l’écriture de certains petits airs de l’opéra et de certaines danses. Ces séquences se présentent dès lors comme un élément lyrique au même titre que les récitatifs tragiques, les ariettes ou les danses instrumentales : il s’agit là à l’évidence d’une porosité entre des répertoires dits populaires et le genre de l’opéra. Une évolution se dessine toutefois dans le deuxième tiers du xviiie siècle : chez les compositeurs (Stuck, Montéclair, Rameau), la présence forte des récitatifs accompagnés ainsi que l’élaboration de tableaux, incluant airs, chœurs et séquences orchestrales, évacuent les airs en vaudevilles excepté dans les divertissements, surtout dans les danses : c’est ce que regrette le spectateur cité dans notre introduction et dont l’avis représente sûrement celui d’une grande partie du public de l’Opéra parisien sous l’Ancien Régime.

Annexe

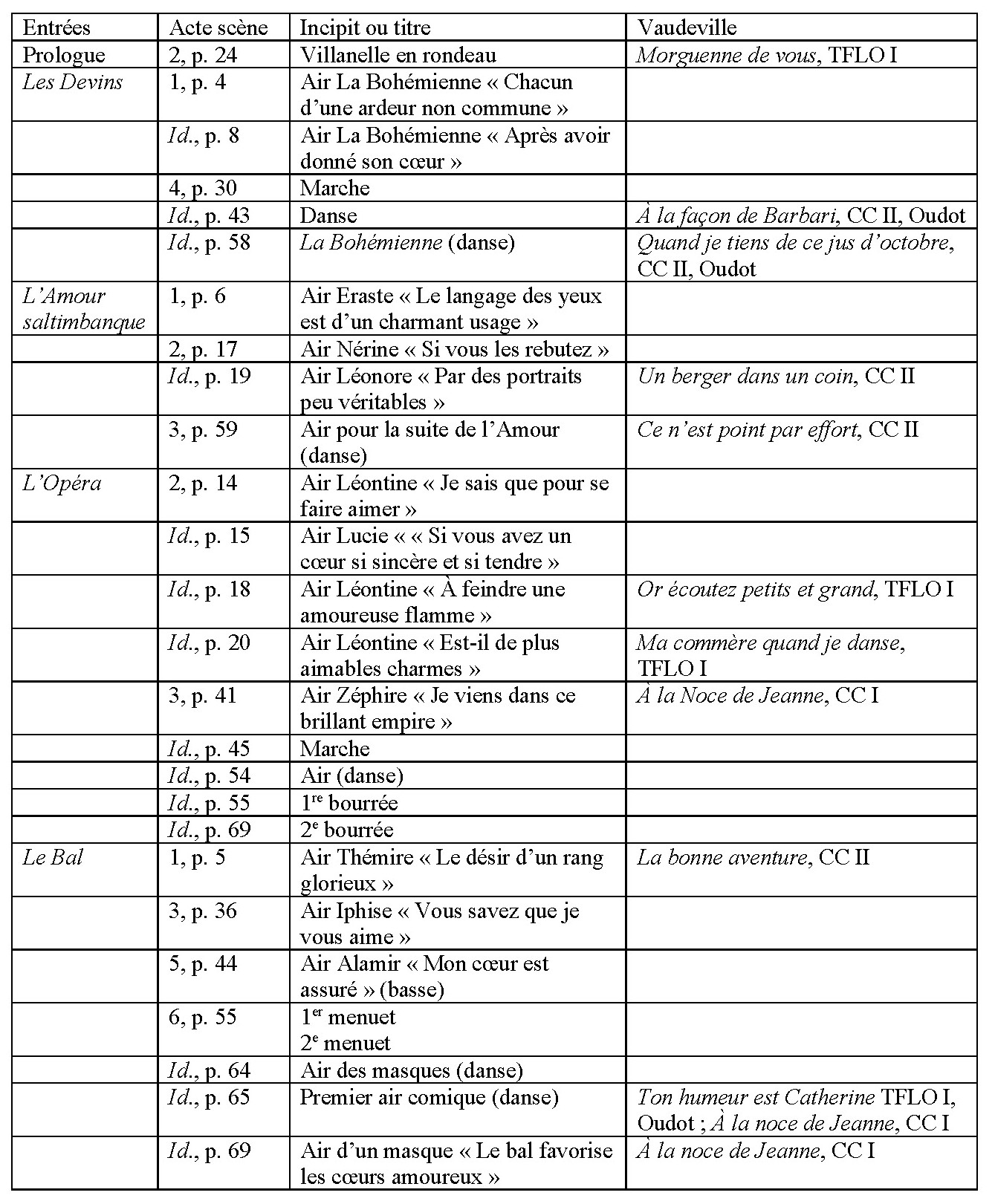

Corpus des airs en vaudevilles dans Idoménée et Les Fêtes vénitiennes de Campra

André Campra, Idoménée, 1712

André Campra, Les Fêtes vénitiennes, 1710, édition de 172129

44Sources et abréviations :

CC : La Clef des chansonniers, Paris, Ballard, 1717, t. I et II.

TFLO : Le Sage, Alain-René et Orneval, Jacques-Philippe d’, Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique, Paris, E. Ganeau, P. Gandouin, Prault fils, 1721-1724, t. I-IV.

PNTI : Les Parodies du Nouveau Théâtre Italien, Paris, Briasson, 1738, t. I et II.

Oudot : Recueil des plus belles chansons et airs de cour, Troyes, Paris chez la Veuve Nicolas Oudot, [1714-1722] (recueil de colporteur).

1 Jacques Bachelier, Recueil de cantates, La Haye, Alberts et Van der Kloot, 1728, Préface, s. p.

2 Antoine Furetière, « Vaudeville », Dictionnaire universel, Paris, 1690, s. p.

3 Sébastien de Brossard, « Stilo melimastico », Dictionnaire de musique, Paris, C. Ballard, 1703, s. p.

4 Voir sur ce sujet : Judith le Blanc, « Les vaudevilles issus de l’Opéra ou la porosité des frontières entre l’Opéra et l’Opéra-Comique », L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au xixe siècle, dir. Agnès Terrier et Alexandre Dratwicki, Lyon, Symétrie, 2010, p. 197-209 ; Bertrand Porot, « “Tout finit par des chansons”. Présence de la musique populaire dans les spectacles parisiens au xviie siècle », Théâtre et musique, transferts culturels et identités nationales, dir. M. Cailliez, J.-Y. Vialleton, European Drama and Performance Studies, Classiques Garnier, 2020-2, no 15, p. 25-46.

5 Comme le célèbre Réveillez-vous belle endormie : voir par exemple dans le prologue de Cadmus et Hermione, manuscrit Philidor, Bibliothèque nationale de France (désormais BnF), département de la musique, Rés F 1700, prologue, p. 72 (disponible sur Gallica). Jérôme de La Gorce relève d’autres exemples de cette pratique : Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 489, 624-625, 592-563, 642-643 et 670.

6 Jean Duron, « Atys, commentaire musical et littéraire », dans Lully, Atys, L’Avant-scène opéra, janvier 1987, no 94, p. 43.

7 Voir Judith le Blanc, « Les vaudevilles issus de l’Opéra ou la porosité des frontières entre l’Opéra et l’Opéra-Comique », art. cité, p. 197-209.

8 Monique Rollin, « Les œuvres de Lully transcrites pour le luth », dans Herbert Schneider et Jérôme de La Gorce (dir.), Jean-Baptiste Lully, actes du colloque du tricentenaire, Laaber-Verlag, 1990, p. 487.

9 Recueil de chansons, BnF, département des manuscrits, Français 12667, p. 114 et p. xxvii pour la musique. Selon la notice de la BnF, ces volumes ont été réalisés au xviiie siècle. Voir Judith le Blanc, « Dérivés parodiques d’opéras aux xviie et xviiie siècles : enjeux commerciaux et sociétaux », dans Les Produits dérivés de l’opéra français (xviie et xviiie siècles), dir. Marie Demeilliez et Thomas Soury, Paris, Classiques Garnier, European Drama and Performance Studies, à paraître 2024. Le chansonnier est appelé « de Castries » et comporte seize volumes concernant la période 1514-1756.

10 Recueil de chansons, BnF, département des manuscrits, Français 12666, p. 414.

11 Voir sur cette chanson Marlène Belly, Georges Delarue, Mélodies en vogue au xviiie siècle, le répertoire des timbres de Patrice Coirault, Paris, BnF éditions, 2020, p. 300.

12 André Campra, Idoménée, Paris, Ballard, 1712 ; Les Fêtes vénitiennes, Paris, Ballard, 1721. Pour ces dernières nous nous sommes fondé sur cette édition car elle donne l’état le plus proche de celui de la création en 1710. Voir Antoine de Léris, Dictionnaire portatif des théâtres, Paris, Jombert, 1763, p. 200-201. Les deux éditions sont disponibles sur Gallica.

13 Voir annexe pour les sources. Base Théaville consultée le 14 mars 2023.

14 Voir à ce sujet : Florence Mouchet : « Dépasser les frontières : l’intermélodicité dans la lyrique profane du Moyen Âge », Intertextualité́ et intermusicalité́, Musicologies nouvelles, no 9, novembre 2019, p. 13.

15 Judith le Blanc, « La réception parodique des opéras d’André Campra sur la scène des théâtres italiens », dans Itinéraires d’André Campra, dir. Catherine Cessac, Wavre, CMBV-Mardaga, 2012, p. 153.

16 Voir ibid., p. 151.

17 Afin de ne pas surcharger les notes, les références aux deux opéras étudiés ainsi qu’à La Clef des chansonniers sont celles des éditions déjà citées. Nous ne donnons dans le texte que les numéros de scène, de page ou de volume.

18 Voir Bertrand Porot, « “Tout finit par des chansons”. Présence de la musique populaire dans les spectacles parisiens au xviie siècle », art. cité, p. 28 et sq.

19 Alain-René Le Sage, Jacques-Philippe d’Orneval, Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique, Paris, E. Ganeau, P. Gandouin, Prault fils, 1721, t. I, p. 102.

20 Louis Fuzelier, La Rencontre des opéras, manuscrit BnF, fr. 9333, f. 56-81, édité par Loïc Chahine, que nous remercions, sur le site qu’il a consacré à Fuzelier.

21 L’ariette en France désigne un air développé, sur le modèle de l’aria da capo italien. Il est de forme tripartite avec un accompagnement instrumental concertant. Son style vocal emploie volontiers des vocalises à l’italienne et des tenues, des procédés absents des vaudevilles.

22 Même si cet air est de style français, il ne relève pas des airs en vaudevilles, en raison de son caractère concertant et de son développement en rondeau (scène 3, p. 36).

23 Voir site cesar, calendrier électronique des spectacles sous l’Ancien Régime et sous la Révolution. Le texte de la pièce est disponible sur le site Théâtre classique, consulté le 15 mars 2023.

24 Voir par exemple la base Théaville.

25 Jean-Philippe Rameau, Platée, Paris, l’auteur, Boivin, Leclair, s. d. [1749], Prologue, scène 1, p. 4.

26 Charles-Simon Favart, Les Fêtes villageoises, ms fr. 9290, BnF, départements des manuscrits, f. 111 et suivants.

27 Ibid., scène 13, f. 125v.

28 Voir Raphaëlle Legrand, « Rameau parodié dans ses opéras-comiques : la notion d’auteur au risque du vaudeville », dans The Opéra-comique in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Turnhout, Brepols Publishers (Speculum Musicae 15), 2011, p. 205-219.

29 Cette édition date d’une reprise, mais donne les entrées de l’année de création en 1710.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1921.html.

Quelques mots à propos de : Bertrand Porot

Université de Reims

CERHIC

Bertrand Porot est professeur émérite à l’université de Reims. Il est rattaché au Centre d’Études et de Recherches en Histoire Culturelle (CERHIC). Ses recherches portent sur l’opéra, l’opéra-comique et les spectacles forains en France, sur la vie musicale des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que sur les musiciennes, dans une perspective d’études de genre. Il a publié près de cent articles scientifiques, articles de dictionnaire et préfaces. Il a co publié Les Interactions entre musique et théâtre, L’Entretemps, 2011, Musiciennes en duo, Compagne, fille, sœur d’artistes, Presses universitaires de Rennes, 2015 et Quelles musiques pour la piste ?, Presses universitaires de Rennes, 2023.