Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Timbres et vaudevilles sur les scènes théâtrales

La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

Julien Le Goff

À partir d’une étude quantitative des airs employés dans les opéras-comiques d’Alexis Piron, cet article propose une analyse des jeux de sens implicites, souvent grivois, créés par l’auteur. L’usage d’un air, sollicitant la participation des spectateurs, répond à une motivation spécifique : parodique, comique et/ou dramaturgique. À l’instar de Louis Fuzelier et Charles-François Pannard, Alexis Piron véhicule un propos métapoétique pour caractériser et développer sa pratique du vaudeville.

Based on a quantitative study of the tunes used in Alexis Piron’s comic operas, this article proposes an analysis of the implicit, often ribald, plays of meaning created by the author. The use of a tune, involving the participation of spectators, responds to a specific motivation: a parodic, comic and/or dramaturgical one. Like Louis Fuzelier and Charles-François Pannard, Alexis Piron conveys a metapoetic subject to characterize and develop his practice of vaudeville.

1Au cours du xviiie siècle, le succès de l’opéra-comique s’affirme et s’impose dans les scènes parisiennes. Des travaux menés depuis les années 1980 ont participé à la redécouverte du genre. Ils se sont essentiellement centrés sur son histoire (indissociable de celle des théâtres forains qui l’ont vu naître) ainsi que sur l’analyse littéraire des pièces1. En ce qui concerne les publications des pièces, une des plus anciennes est celle de Le Sage et d’Orneval : en 1721, ils font paraître les trois premiers volumes de leur Théâtre de la Foire2, qui contient une anthologie de quelques-uns des premiers opéras-comiques représentés aux Foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Plus récemment, des éditions critiques modernes ont permis de donner accès à un ensemble de textes jusqu’alors inédits ou jamais réédités3.

2Les projets collectifs du CETHEFI ont permis la construction d’une base de données, Theaville4 (théâtre en vaudevilles) permettant d’accéder à près de deux cents parodies en forme d’opéra-comique, et à 2 000 fichiers sons pour entendre leurs vaudevilles.

3Tous ces travaux contribuent à la légitimation d’un genre qui a longtemps souffert du mépris global de la critique, contemporaine des représentations ou moderne, tout en étant apprécié par un large public5.

4À mi-chemin entre les genres dramatique et lyrique, l’opéra-comique se caractérise par son hybridité, alternant répliques parlées et chantées6. Pendant la première moitié du xviiie siècle, il repose sur l’utilisation du vaudeville : un air connu, dont les paroles sont réécrites, souvent dans une intention comique ou satirique. Il s’agit d’un « élément clef de la dramaturgie de l’opéra-comique naissant7 » qui mérite la plus grande attention. En effet, la réussite d’un opéra-comique repose en très grande partie sur la maîtrise de cette pratique, qui nécessite un double talent, poétique et musical. Les airs des vaudevilles proviennent de trois sources musicales distinctes : des chansons populaires souvent anciennes diffusées sur le Pont-Neuf et sur les quais ou par les recueils de colporteurs, les airs chantés d’œuvres à succès créées sur la scène de l’Académie royale de musique8, ou issus d’autres scènes, Comédie-Italienne, Comédie-Française ou Opéra-Comique9, ainsi que des airs de danse10.

5Les vaudevilles sollicitent la mémoire auditive des spectateurs. Leur analyse au fil des pièces est susceptible de nous renseigner sur le renouvellement progressif d’un fonds culturel commun à l’ensemble du public des opéras-comiques. La compréhension d’effets comiques variés supplémentaires, reposant sur des mécanismes d’intertextualité ou d’intermusicalité, est accessible aux membres du public qui connaissent texte et mélodie d’origine. À l’exception du travail de Loïc Chahine sur Fuzelier11 ou de Herbert Schneider sur Charles Collé12, il n’existe pas d’étude consacrée à la pratique spécifique des vaudevilles chez les auteurs de la première moitié du xviiie siècle. Fuzelier, Carolet, ou encore Pannard13 ont pourtant chacun leur propre répertoire de timbres et une façon singulière d’user des vaudevilles.

6De même Alexis Piron (1689-1773) fait un emploi original du vaudeville dans ses opéras-comiques14. Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons au choix des airs, aux spécificités d’écriture des couplets, à la manière dont ces derniers s’articulent aux dialogues de la pièce, ainsi qu’aux effets de sens produits dans les vaudevilles, entre le texte récité et le texte chanté, entre le titre de l’air et les paroles du couplet.

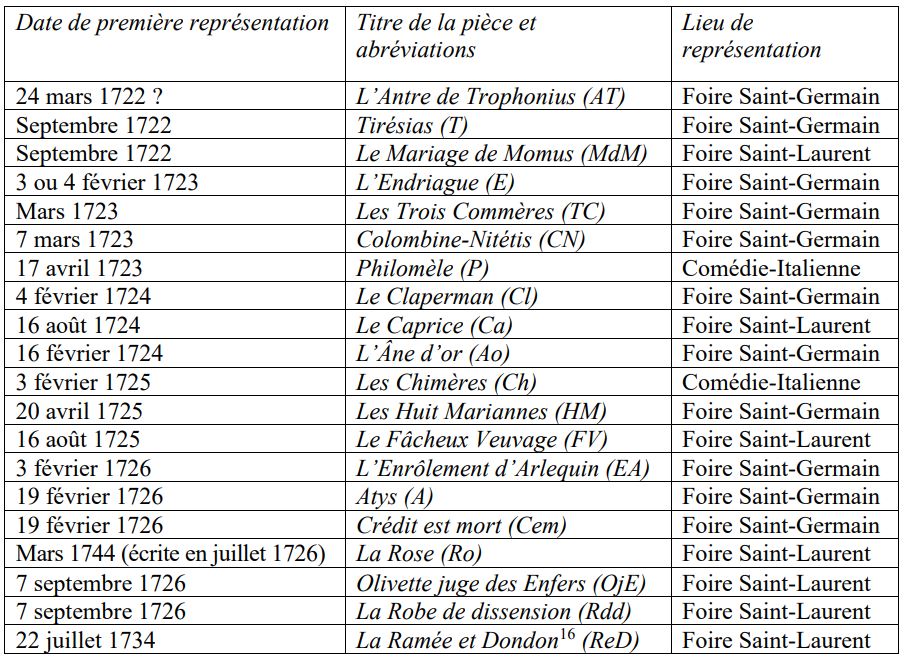

7Le corpus choisi pour notre étude se compose de vingt pièces qui peuvent être qualifiées d’opéras-comiques d’un point de vue formel, car elles comprennent, a minima, quelques vaudevilles (même inégalement répartis dans la pièce)15.

|

Date de première représentation |

Titre de la pièce et abréviations |

Lieu de représentation |

|

24 mars 1722 ? |

L’Antre de Trophonius (AT) |

Foire Saint-Germain |

|

Septembre 1722 |

Tirésias (T) |

Foire Saint-Germain |

|

Septembre 1722 |

Le Mariage de Momus (MdM) |

Foire Saint-Laurent |

|

3 ou 4 février 1723 |

L’Endriague (E) |

Foire Saint-Germain |

|

Mars 1723 |

Les Trois Commères (TC) |

Foire Saint-Germain |

|

7 mars 1723 |

Colombine-Nitétis (CN) |

Foire Saint-Germain |

|

17 avril 1723 |

Philomèle (P) |

Comédie-Italienne |

|

4 février 1724 |

Le Claperman (Cl) |

Foire Saint-Germain |

|

16 août 1724 |

Le Caprice (Ca) |

Foire Saint-Laurent |

|

16 février 1724 |

L’Âne d’or (Ao) |

Foire Saint-Germain |

|

3 février 1725 |

Les Chimères (Ch) |

Comédie-Italienne |

|

20 avril 1725 |

Les Huit Mariannes (HM) |

Foire Saint-Germain |

|

16 août 1725 |

Le Fâcheux Veuvage (FV) |

Foire Saint-Laurent |

|

3 février 1726 |

L’Enrôlement d’Arlequin (EA) |

Foire Saint-Germain |

|

19 février 1726 |

Atys (A) |

Foire Saint-Germain |

|

19 février 1726 |

Crédit est mort (Cem) |

Foire Saint-Germain |

|

Mars 1744 (écrite en juillet 1726) |

La Rose (Ro) |

Foire Saint-Laurent |

|

7 septembre 1726 |

Olivette juge des Enfers (OjE) |

Foire Saint-Laurent |

|

7 septembre 1726 |

La Robe de dissension (Rdd) |

Foire Saint-Laurent |

|

22 juillet 1734 |

La Ramée et Dondon (ReD) |

Foire Saint-Laurent |

Figure 1 : Corpus des vingt pièces de Piron en forme d’opéra-comique

8Ces vingt pièces de Piron ont été représentées en moins de cinq ans, entre mars 1722 et septembre 1726, à l’exception de la dernière, donnée en juillet 1734, et de La Rose, qui pour cause de censure ne fut jouée qu’en mars 1744 et reprise en 175216. Philomèle et Les Huit Mariamnes furent représentées à la Comédie-Italienne ; les autres pièces aux Foires Saint-Germain et Saint-Laurent.

9Étant donné que Rigoley de Juvigny édite le théâtre de Piron trois ans après la mort du dramaturge et cinquante ans après la représentation de ses pièces17, qui n’ont pas pu être relues par leur auteur, il est nécessaire de faire preuve de prudence dans l’analyse du texte, et de ne pas, par exemple, tirer de conclusion trop hâtive sur le choix d’un titre d’air.

10Pour analyser les usages du vaudeville dans le théâtre de Piron, la première partie de notre travail a consisté à répertorier l’intégralité des airs employés dans chacune des pièces. Deux difficultés méthodologiques se sont alors posées : l’identification de l’air, qui peut avoir jusqu’à trois désignations possibles pour la même mélodie, et l’absence de titre d’air.

11Le répertoire des timbres de Patrice Coirault, révisé, organisé et complété par Marlène Belly et Georges Delarue, nous a été d’une aide précieuse18.

12Nous proposerons d’abord une analyse quantitative des airs employés par Piron dans le but d’identifier les éventuels critères de sélection qui en détermineraient le choix. Puis nous nous interrogerons sur les usages du vaudeville. Est-il possible d’identifier des pratiques récurrentes ? En quoi sont-elles au service d’une dramaturgie comique ? Enfin, nous nous questionnerons sur la singularité et les enjeux du regard métapoétique porté par Piron sur sa pratique poético-musicale.

Présentation et analyse du corpus

13Le répertoire de vaudevilles employés par Piron est d’une grande variété : nous avons recensé 375 airs distincts dans les vingt pièces du corpus. À titre de comparaison, Loïc Chahine relève « plus de 450 airs différents19 » dans les 52 opéras-comiques de Fuzelier. Plusieurs paramètres motivent le choix d’un air : le rythme, le moule métrique, la tonalité majeure ou mineure, l’effet du refrain, ainsi que le réemploi de son incipit.

14Par ailleurs, dans notre corpus, 35 % des 375 airs sont désignés par deux, voire trois titres différents (ce qui représente un total de 534 titres). Le choix d’un titre dépend d’abord de la chanson que l’auteur qui compose son couplet a en tête. Il est curieux d’observer qu’un même dramaturge, en l’occurrence Piron, puisse donner deux titres différents, voire davantage, à plus d’un tiers des airs dont il fait usage. Par exemple, dans le corpus un même air se trouve désigné sous le titre de Tout cela m’est indifférent, Monsieur le Prévôt des marchands, ou encore par Voulez-vous savoir qui des deux20.

15Il est difficile, en revanche, d’apprécier le rôle joué par l’auteur pour le choix des titres qui figurent dans l’édition imprimée21. Les déformations comiques de certaines désignations d’airs, visibles des seuls lecteurs, pourraient être aussi le fait de l’éditeur Rigoley de Juvigny22.

16Par ailleurs, nous avons compté 1 655 titres de vaudevilles dans l’ensemble du corpus. Ce nombre recouvre l’intégralité des reprises d’un même air, y compris sous le même titre23. Dans le cas, relativement rare, où un titre d’air apparaît deux fois consécutivement dans la pièce, nous ne l’avons pris en compte qu’une seule fois. On en déduit qu’un même air est utilisé en moyenne 4,5 fois dans le théâtre de Piron.

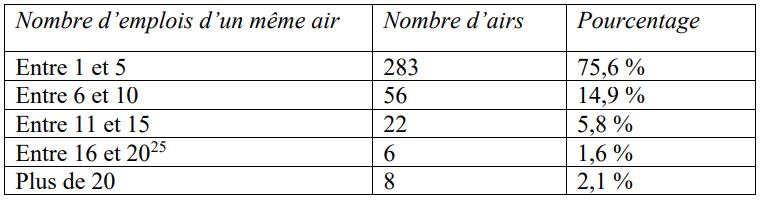

17Le tableau ci-dessous présente le nombre d’emplois d’un même air dans l’intégralité du corpus.

|

Nombre d’emplois d’un même air |

Nombre d’airs |

Pourcentage |

|

Entre 1 et 5 |

283 |

75,6 % |

|

Entre 6 et 10 |

56 |

14,9 % |

|

Entre 11 et 15 |

22 |

5,8 % |

|

Entre 16 et 2024 |

6 |

1,6 % |

|

Plus de 20 |

8 |

2,1 % |

Figure 2 : Nombre d’emplois d’un même air dans l’intégralité du corpus

18Près de 25 % des airs du corpus sont employés à plus de six reprises (dont quatorze plus de seize fois). On peut préciser que 154 airs, soit 41 %, ne sont utilisés qu’une seule fois. Ce pourcentage relativement élevé s’explique essentiellement par la nécessité de varier les airs pour satisfaire la demande de nouveauté du public.

19Le critère de variété présidant au choix des airs est particulièrement évident lorsqu’on prête attention au plus grand nombre d’emplois d’un air au sein d’un opéra-comique : 92 % d’entre eux ne sont utilisés qu’une ou deux fois au maximum par pièce. Seuls six airs figurent plus de quatre fois dans un même opéra-comique. C’est le cas, par exemple, du célèbre Quand le péril est agréable, employé à sept reprises dans Colombine Nitétis.

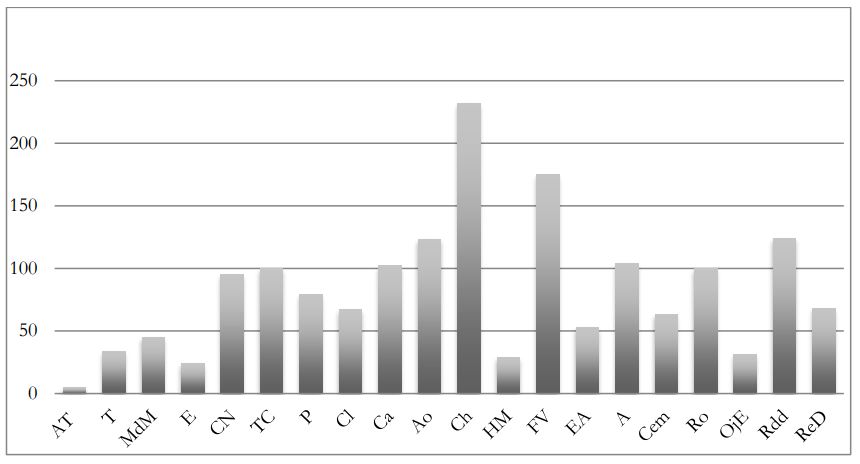

20Comme en témoigne le graphique ci-dessous, le nombre d’airs employés varie fortement d’une pièce à l’autre.

Figure 3 : Nombre d’airs employés par pièce

21Il est possible d’identifier trois périodes. La première regroupe les huit premières pièces du corpus – représentées pour la première fois entre mars 1722 et février 1724 – qui ne contiennent pas plus de 100 airs, ce qui s’explique, en grande partie, par leur contexte mouvementé de création, l’Académie royale de musique, et plus encore, la Comédie-Française, faisant valoir leur monopole. On sait qu’en avril 1721, un privilège est accordé à Lalauze, Restier père et Francisque pour représenter des opéras-comiques ; puis, en août 1721, le même privilège est octroyé à Francisque25. Cependant, sous la pression des Comédiens-Français, le privilège de l’Opéra-Comique est supprimé à la Foire Saint-Germain 1722. Dans l’Avertissement au lecteur de L’Antre de Trophonius, on apprend que la pièce « fut représentée la dernière semaine de carême, sur le théâtre du Sieur Francisque, après Deucalion. Alors, tous les théâtres étant fermés, et le privilège des comédiens n’ayant plus cours, tous les acteurs parlaient26 ». En ce qui concerne Tirésias et Le Mariage de Momus, créées en septembre 1722, la première est interdite après la première représentation et la seconde est destinée aux marionnettes27. À la Foire Saint-Germain 1723, Piron écrit une pièce en monologue prenant la forme d’un opéra-comique (L’Endriague) et un opéra-comique (Les Trois Commères). Dès lors, on peut supposer que la troupe de Restier, très certainement associé à Dolet et La Place, a obtenu « une permission tacite de représenter des opéras-comiques28 ».

22L’ingénieux Piron parvient cependant à utiliser des vaudevilles dans sa pièce en monologues L’Endriague, représentée à la Foire Saint-Germain en 1723.

23Dans les trois opéras-comiques suivants – joués entre août 1724 et février 1725 – le nombre de vaudevilles va croissant, de 102 dans Le Caprice jusqu’à 232 dans Les Chimères, pièce de Piron dans laquelle on compte le plus grand nombre de couplets chantés. C’est au cours de cette brève période que la pratique du vaudeville semble se développer le plus dans le théâtre de l’auteur.

24Dans les huit derniers opéras-comiques de Piron – représentés pour la première fois entre avril 1725 et mars 1744 – la fréquence des airs employés par pièce est plus aléatoire. Ce constat s’explique en partie par la longueur des pièces : Les Huit Mariannes, L’Enrôlement d’Arlequin, Crédit est mort et La Ramée et Dondon, qui comportent moins de 70 vaudevilles, sont des pièces en un acte. La Robe de dissension, en deux actes, et Le Fâcheux Veuvage, en trois actes, en comptent plus de 100. Cependant, Atys, sans doute parce qu’il s’agit d’une parodie de tragédie en musique (en l’occurrence d’Atys de Lully et Quinault créée en 1676) et La Rose29, pourtant toutes les deux en un acte, dépassent légèrement ou égalent la barre des 100 airs employés. La proportion de la partie chantée par rapport à la partie récitée reste donc très importante dans les derniers opéras-comiques du dramaturge.

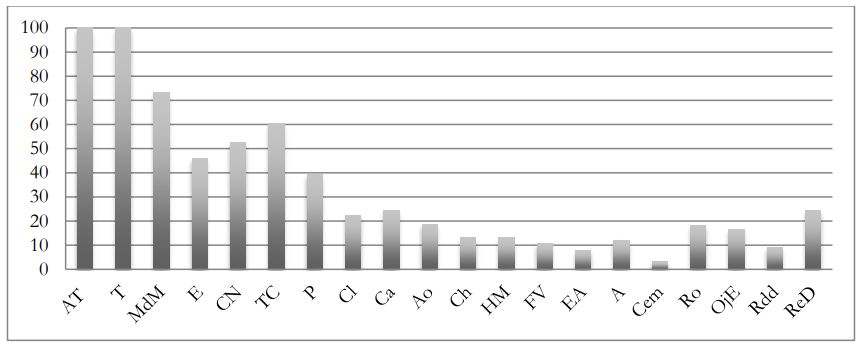

Critères de sélection des vaudevilles

25Le graphique ci-dessous donne pour chacune des pièces du corpus la part des airs nouveaux dans le théâtre de Piron, à savoir les airs qui n’ont pas été employés dans un de ses opéras-comiques représentés à une date antérieure. Certes, leur nombre diminue logiquement au cours du temps, car Piron se constitue un répertoire d’airs à la mode ; mais dans les pièces postérieures aux Chimères, la proportion d’airs utilisés pour la première fois dans une pièce reste supérieure à 7 %, Crédit est mort faisant exception. On remarquera la fréquence plutôt élevée d’airs jusqu’alors jamais employés dans le dernier opéra-comique de Piron.

Figure 4 : Pourcentage d’airs employés pour la première fois

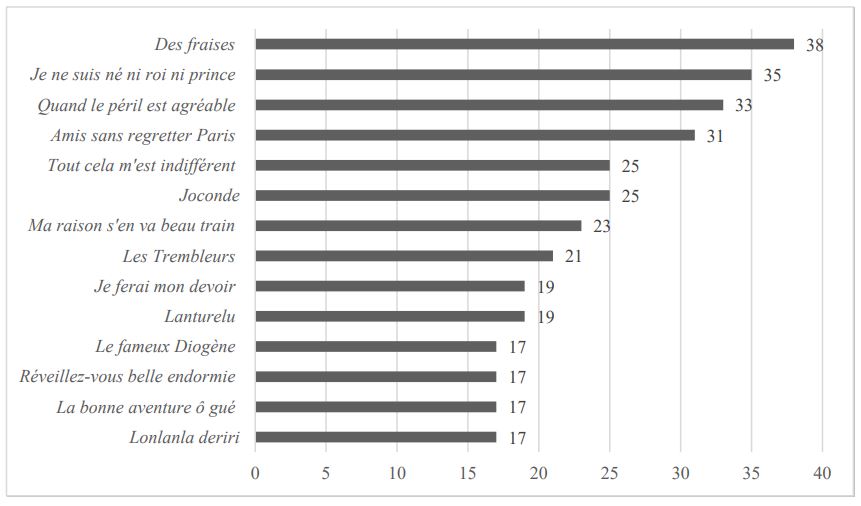

26Voici la liste des quatorze airs les plus utilisés par Piron :

Figure 5 : Les quatorze airs les plus employés par Piron

27D’après les données recueillies sur Theaville30, les airs favoris de Piron sont très en vogue dans la décennie 1720-1730 mais également au cours des décennies suivantes. À titre d’exemple, sur le graphique ci-dessous extrait de la base de données, on compte 26 occurrences de l’air Je ne suis né ni roi ni prince, dans les parodies d’opéra représentées entre 1720 et 1730 et 33 entre 1730 et 1740.

Figure 6 : Emplois de l’air Je ne suis né ni roi ni prince dans les parodies d’opéra

28Comment expliquer le choix de ces airs ? On peut d’abord remarquer qu’ils se caractérisent par un moule métrique simple. Voici les mètres respectifs des quatorze airs les plus employés par Piron :

Figure 7 : Moules métriques des quatorze airs les plus courants

29La dernière colonne du tableau révèle que le mètre le plus employé est l’octosyllabe31. On remarque que cinq airs sont construits sur un seul mètre et sept airs sur deux mètres. À deux exceptions près, ces airs sont donc créés sur un ou deux mètres. Ils présentent toutefois un autre intérêt majeur : leurs répétitions. Dans Des fraises, trois termes se retrouvent à l’identique au dernier vers du couplet. Ce procédé, permettant au public de participer, justifie que cet air soit le plus utilisé du répertoire de Piron. Voici un exemple de couplet chanté sur cet air par le personnage de Pierrot dans Les Trois Commères :

Sa cruauté file doux,

Elle a joué son rôle.

Monsieur, la vache est à nous ;

La sauvagesse de vous

Est folle, est folle, est folle.

30Enfin, un dernier critère s’applique au choix des airs : la présence d’un refrain en tralalas qui permet souvent de sous-entendre des plaisanteries scabreuses. C’est généralement le cas de l’air Lon lan la deriri, qui doit son titre à son refrain. Il en est de même de Lanturelu qui permet de mettre en doute la parole d’un tiers. Ces deux airs peuvent être qualifiés de tralalas32, c’est-à-dire de syllabes non signifiantes souvent porteuses de sous-entendus.

31En résumé, le choix de chaque vaudeville est motivé par trois paramètres : les répétitions, le refrain et sa popularité.

Usages comiques du vaudeville

32Dans la mesure où la présence de vaudevilles est une constituante de l’opéra-comique, on peut observer comment Piron en choisit certains pour les besoins de son intrigue et quels effets de sens comiques il crée.

Réécritures parodiques sur des airs d’opéra

33Les auteurs d’opéras-comiques ont souvent recours à des airs d’opéras dont ils détournent les paroles d’origine33. Piron emploie plusieurs airs issus de tragédies en musique composées par Lully : Atys (Atys), Bellérophon (Le Fâcheux Veuvage) et Amadis (Les Trois Commères et La Ramée et Dondon) afin de créer des couplets à la portée parodique34. Dans ses parodies, les vaudevilles jouent fréquemment sur la musique et le texte primitif.

34L’un des airs que Piron emploie le plus est celui des Trembleurs d’Isis de Lully et Quinault, représenté pour la première fois en 1677 (21 occurrences, réparties dans dix-sept pièces). Cet air instrumental figure l’entrée des peuples gelés (IV, 1) ; devenu vaudeville, il est souvent employé non pour suggérer le froid mais la peur ou la colère35. Dans Colombine Nitétis il sert à exprimer la jalousie furieuse :

Quoi ! plus vite que la bise,

Je verrai l’heureux Cambise

Posséder la beauté bise36

Qui seule a su me toucher !

Ah ! cette cruauté m’outre !

Auparavant qu’on passe outre,

Je veux me pendre à la poutre

De notre plus haut plancher (I, 15)37.

35La jalousie de Psamménite est tournée en dérision par sa résolution hâtive (digne d’un comédien tragique !) d’attenter à ses jours, et contrebalancée par un surprenant jeu d’antanaclases à la rime (pour les termes « bise » et « outre »).

36Autre exemple, dans Le Mariage de Momus, Piron utilise l’air des Trembleurs pour faire allusion à un incident de représentation à l’Académie royale de musique. Le personnage de Jupiter chante :

Non, mais on me fit sur terre,

Pour amuser le parterre,

Descendre avec mon tonnerre

Chez monseigneur l’Opéra.

Ce coquin-là m’assassine,

Au diable soit sa machine !

J’ai mal encore à l’échine,

Tant elle me cahota (I, 2).

37Or, dans l’édition de Rigoley de Juvigny publiée en 1776, une note indique : « Il était arrivé, à l’opéra qui se jouait pour lors, que la machine d’un Jupiter avait manqué d’une façon très plaisante38 ». L’œuvre cible n’est pas précisée et l’anecdote ne semble pas consignée ailleurs, dans d’autres recueils et dictionnaires39. Il pourrait toutefois s’agir d’une allusion à Renaud ou la suite d’Armide de Pellegrin et Desmarets (représenté à l’Académie royale de musique en mars 1722). Dans le prologue de cet opéra, le roi des dieux descend sur la scène à dos d’aigle avant de remonter dans les cieux (scène 3). Il aurait alors pu faire une chute malencontreuse !

Des jeux de sens qui ne manquent pas d’air : concordances et discordances40

38Le vaudeville fait partie intégrante du comique des pièces de Piron. Le dramaturge emploie à de très nombreuses reprises des vaudevilles particulièrement concordants, c’est-à-dire dont le sens des paroles se superpose à celui du texte d’origine (souvent éclairé par le titre de l’air).

39À la fin du prologue des Chimères, Arlequin annonce à Inès et Mariamne, deux héroïnes de tragédies représentées à la Comédie-Française41, qu’elles vont être mariées à Polichinelle42. Le comique et l’originalité de ces répliques en vaudevilles repose sur un jeu de décomposition syllabique du nom de « Polichinel » sur l’air concordant de Ma commère se marie43.

Arlequin, aux deux princesses

air : Ma commère se marie

Mesdames, l’on vous demande

Chez Monsieur Polichinel.

Inès

Que me dites-vous ?

Chez Monsieur Po !

Marianne

Êtes-vous fou ?

Chez Monsieur Li !

Le Public

On n’est pas fou !

Chez Monsieur Chi !

Arlequin

Oui, mesdames. Elles fuient. Il court après.

Chez Monsieur Po, monsieur Li, monsieur Chi,

Mesdames, l’on vous marie,

À monsieur Polichinel.

Le Public

Voilà qui les mènera tout droit au Pont-Neuf44 (sc. 7).

40Dans L’Enrôlement d’Arlequin, le personnage éponyme qui, jusqu’à présent, n’était pas parvenu à trouver sa vocation, sait enfin le métier qu’il souhaite exercer : il sera comédien. Il chante sur l’air de Ma raison s’en va bon train, connotant d’ordinaire la folie :

Je vous parle tout de bon,

Oui, je veux être dragon,

Barbier, pâtissier,

Sage-femme, huissier ;

Je veux être notaire,

Marquis, auteur et savetier,

Roi, prince, apothicaire,

Lon la,

Roi, prince, apothicaire (I, 13).

41L’emploi est subtil, car l’air semble à première vue concordant avec les paroles du couplet : l’oncle d’Arlequin, Griffalerte, en réponse à son neveu, ne manque pas de le qualifier de « maître fou ». Qui pourrait penser pouvoir exercer toutes ces professions simultanément ! Mais quand Arlequin lui révèle qu’il souhaite devenir comédien, Griffalerte, « étonné », lui reconnaît alors « une espèce de raison », car tous ces métiers ou titres peuvent être joués au théâtre.

Pots-pourris de vaudevilles

42Le pot-pourri, consistant pour un comédien à enchaîner plusieurs couplets (ou quelques vers) sur des airs différents, n’est pas spécifique à Piron. Fuzelier, dans Pierrot furieux ou Pierrot Roland (Foire Saint-Germain, 1717) et La Rencontre des Opéras (Comédie-Italienne, 1723), Pontau dans Arlequin Atys (Comédie-Italienne, 1726) ou encore Pannard, dans les prologues de La Fausse Égyptienne (Foire Saint-Laurent 1733) et des Époux réunis (Foire Saint-Laurent, 1737) pratiquent le pot-pourri. Dans ces deux textes de Pannard, la pratique du pot-pourri musical se fait selon deux modalités distinctes. À la scène 4 du prologue de La Fausse Égyptienne, le personnage de l’Auteur vient en aide à l’Opéra-Comique en lui proposant pour chaque type de personnage un air de vaudeville spécifique, dont il chante uniquement le refrain. Dans le prologue des Époux réunis, le personnage de la Petite fille chante un pot-pourri d’airs célèbres pour prouver son talent à Mlle Delisle qui en doute. Le pot-pourri en vaudevilles est donc une pratique en vogue à laquelle Piron a recours dans L’Antre de Trophonius, Le Claperman et Atys.

43Le comédien Hamoche, qui interprétait avec succès le rôle de Pierrot à l’Opéra-Comique, se fit une réputation pour son maniement du pot-pourri. Il s’était déjà fait remarquer en 1717 dans Pierrot furieux ou Pierrot Roland de Fuzelier, dans laquelle il était chargé du rôle principal.

44Piron, qui connaît le talent d’Hamoche, lui en confie un dans Atys : il enchaîne à deux reprises six airs aux scènes 9 et 1845. Dans Le Claperman, le deuxième acte s’ouvre sur un pot-pourri de neuf vaudevilles, chantés par Scaramouche, dans une scène de monologue. C’est l’occasion pour Piron de montrer tout le talent du chanteur, dont on ignore l’identité (s’agit-il une nouvelle fois d’Hamoche ?) et de renouveler de manière habile et enjouée le motif éculé de la déception amoureuse. Les airs et paroles choisis éclairent les changements d’humeur du personnage.

Sous-entendus grivois et tralalas

45Les vaudevilles grivois sont particulièrement employés dans La Rose46, Le Claperman et Atys. Mais ils sont présents dans l’ensemble du théâtre de Piron47.

46On observe que les allusions graveleuses sont essentiellement contenues dans les refrains dont certains, à l’instar de Ramonez ci ramonez là, sont suffisamment évocateurs pour se passer d’explication.

47À la scène 7 du Caprice, le personnage allégorique éponyme, après avoir recommandé au Marquis de se débarrasser d’une maîtresse un peu trop collante, lui dispense ce conseil :

Cherchez entre les coulisses

Quelques beautés moins novices,

Qui ne vous ménagent pas ;

Ramonez ci,

Ramonez là,

La la la,

Le coffre-fort du haut en bas.

48Beaucoup d’autres refrains en tralalas renvoient implicitement à des allusions sexuelles, comme dans la scène 3 d’Atys, où Cybèle s’adresse à Célénus sur l’air de Lon lan la deriri :

Vous aurez là, pour un barbon,

Diablement d’occupation,

Lon lan la derirette ;

Et moi j’en veux avoir aussi,

Lon lan la derirette48.

49Le tralala désigne implicitement l’occupation à laquelle la vieille déesse Cybèle souhaite s’adonner en compagnie d’Atys dont elle est éprise. D’autres titres d’airs, parmi lesquels le très en vogue Vous m’entendez bien, annonce un sous-entendu à comprendre49.

Rabaissement burlesque

50La dégradation burlesque est la principale ressource comique du théâtre de Piron. Le dramaturge met en scène des divinités qu’il tourne en ridicule : leurs paroles et actions sont en inadéquation avec leur état. Or, l’usage du vaudeville contribue à ce phénomène de rabaissement.

51Ainsi à la scène 9 du premier acte de Tirésias, le personnage du même nom emploie des tralalas (tels que « lanturelu » et « landerirette landeriri ») qui contribuent à tourner en dérision Jupiter. Il chante sa colère sur l’air de Tarare50 :

D’où te vient, malheureux, une audace si rare ?

Je veux qu’on m’obéisse ; et sans tant de raison.

Vite, qu’on s’y prépare !

Sinon, je te réponds

Qu’il t’en cuira.

52Tirésias lui répond insolemment en chanson :

Tarare,

Pompon.

53… interjection qu’on pourrait traduire par l’expression familière « cause toujours, tu m’intéresses ! ».

54À la scène 2 du premier acte du Mariage de Momus, Jupiter apostrophe Junon par le nom de Margot sur l’air de Quelle heure est-il Margot ? On remarque que cet air n’est pas réemployé dans un autre opéra-comique. Il est donc prétexte à une utilisation burlesque de l’onomastique. Le même procédé est réutilisé plus loin quand Jupiter, s’adressant à Mercure, l’appelle Jean sur l’air de Va-t’en voir s’ils viennent Jean.

Pratique métapoétique du vaudeville

55Certaines pièces contiennent un propos réflexif, plus ou moins appuyé, permettant à Piron de justifier et de définir sa pratique du vaudeville.

Justification de l’usage de l’air dans le texte

56L’emploi d’un air est parfois justifié, après coup, par un personnage, ce qui souligne encore davantage le principe de concordance entre le titre d’un air et ses paroles et/ou le contexte dans lequel il prend place.

57Le premier couplet de La Robe de dissension est chanté sur l’air des Folies d’Espagne. À l’époque, Les Folies n’ont plus rien d’espagnol ni de l’ancienne folia portugaise débridée : c’est une sorte de danse lente de type sarabande qui se traite souvent en variations. On en trouve en Italie, en Angleterre, mais également chez Lully. À l’époque de Piron, c’est un air très populaire qui n’a plus rien à voir avec l’Espagne et il ne possède pas de paroles originales. Cependant, on constate que Piron joue avec le titre de l’air consacré par l’usage dans la réplique qui suit d’Arlequin : « Mais il est vrai que nous sommes en Espagne ; je vous pardonne ces folies » (scène 2). Une manière habile pour Piron de jouer sur un titre connu de tous, en accord avec le cadre spatial de l’intrigue, inhabituel chez l’auteur.

58Dans Tirésias, Cléantis introduit le vaudeville qu’elle chante sur l’air de Faire l’amour la nuit et le jour : « Hélas ! ste chanson, dont note voisine nous casse la tête, n’est pas tant eune chanson qu’on dirait bian » (I, 2). Ses propos permettent de développer un jeu de mots sur le terme « chanson », désignant à la fois des « paroles que l’on chante sur quelque air » et une « sornette, un discours qui n’est point vrai, ou qui ne sert à rien51 ». La remarque de Cléantis offre également à Piron l’occasion de justifier l’usage du vaudeville dans une pièce qui en comporte peu.

L’art du vaudeville : toujours plus de tralalas !

59Dans la scène 2 du prologue de Philomèle, messieurs Sans-Rime et Sans-Raison, sous les traits desquels les spectateurs de l’époque pouvaient sans difficulté reconnaître Le Sage et d’Orneval, ont composé une parodie52. Cependant, avant qu’ils n’aient eu le temps de la faire représenter, un autre auteur les a devancés en proposant sa parodie de Philomèle (tragédie en musique de La Coste et Roy) aux Italiens. Sans-Raison impute la responsabilité de cet échec à Sans-Rime qui aurait consacré trop de temps à l’écriture d’« un misérable vaudeville ». Sans-Rime lui rétorque :

Je conviens que vous avez plus tôt fagoté un couplet que moi, mais votre discernement pour la critique et votre jugement pour la conduite de notre pièce n’a pas beaucoup hâté les choses ; et franchement, à votre place, je composerais toutes mes parodies de ces seuls mots : tourelouribo, lanturelu, faridondon, mirlababibobette, turelure et sarlababibobé.

60Piron attire l’attention des spectateurs sur son usage fréquent de refrains (également employés par les auteurs concurrents tels Le Sage et d’Orneval) comportant des tralalas pour écrire les vaudevilles de ses parodies. Il prévient la critique, non sans autodérision, d’un éventuel manque de rigueur dans la composition de ses propres pièces. Rigueur dont les auteurs d’opéras-comiques pourraient se passer, à condition que leurs productions regorgent de ces fameux tralalas, dont on sait le potentiel comique pour imaginer des sous-entendus dont le public est friand.

61Dans Crédit est mort, Monsieur Oreguingué, poète chansonnier dont le nom évoque un refrain connu en tralala53, répond aux sollicitations d’une actrice qui ne souhaite pas chanter des refrains grivois :

Air : Tuton, tuton, tutaine

L’Actrice

Mettez des tonrelontontons,

Employez des faridondons

Et la faridondaine,

Et tu, tu, tu,

Quelque lanturelu.

Oreguingué

Et ton, ton, ton,

Un petit flon, flon.

L’actrice

Non, non, non, non, non (sc. 12).

62Piron se livre ainsi à un tour de force métalittéraire : proposer un air désigné par un tralala pour un vaudeville dont les paroles sont presque exclusivement en tralalas.

63L’échange comique rappelle que l’ensemble des tralalas ne sont pas employés à des fins grivoises. Compte tenu des polissonneries habituelles des opéras-comiques, les spectateurs de l’époque ne pouvaient que rire à la vue de cette comédienne à la pudeur exacerbée.

64Au terme de notre étude, on constate que la production poético-musicale de Piron est marquée par l’usage d’un grand nombre de vaudevilles au service d’un théâtre comique. Le dramaturge est l’un des auteurs qui raffolent le plus des tralalas pour créer des jeux de sens implicites, souvent grivois. Cet usage singulier du vaudeville répond à une motivation spécifique (parodique, comique et/ou dramaturgique) et sollicite la participation des spectateurs. Mais Piron ne se contente pas de choisir judicieusement ses airs et de développer des jeux d’écriture variés : il véhicule également (à l’instar de Fuzelier et de Pannard) un propos métapoétique utile à la caractérisation et à l’enrichissement de sa pratique du vaudeville.

1 Voir notamment les travaux suivants : Jean Gouret, Histoire de l’Opéra-Comique, Paris, Éditions Albatros, 1983 ; Philippe Vendrix, L’Opéra-Comique en France au xviiie siècle, Liège, Mardaga, 1992 ; Agnès Paul-Marcetteau, « L’Obstacle favorable ou comment Louis XIV inventa l’opéra-comique », Littératures Classiques, no 21, 1994, p. 265-295 ; Isabelle Martin, Le Théâtre de la Foire : des tréteaux aux boulevards, Oxford, Voltaire Foundation, 2002 ; Raphaëlle Legrand et Nicole Wild, Regards sur l’opéra-comique : trois siècles de vie théâtrale, Paris CNRS éditions, 2002 ; Agnès Terrier et Alexandre Dratwicki, L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au xixe siècle, Lyon, Symétrie, 2010 ; The Opéra-comique in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, dir. Frassà Lorenzo, Turnhout, Brepols, 2011.

2 Alain-René Le Sage et Jacques-Philippe d’Orneval, Le Théâtre de la Foire, ou l’Opéra-Comique, Paris, Étienne Ganeau, 1721, t. 1-3. Le recueil de Le Sage et d’Orneval constitue une source d’importance pour les musicologues, car il contient de la musique notée.

3 Voir notamment : Françoise Rubellin (dir.), Théâtre de la Foire, anthologie de pièces inédites, 1712-1736, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2005 ; Françoise Rubellin (dir.), Pyrame et Thisbé : un opéra au miroir de ses parodies, 1727-1779, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2007 ; Isabelle Degauque (dir.), Médée, un monstre sur scène. Réécritures parodiques du mythe, 1727-1749, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2008 ; Françoise Rubellin, Atys burlesque. Parodies de l’opéra de Quinault et Lully à la Foire et à la Comédie-Italienne, 1726-1738 Montpellier, Éditions Espaces 34, 2011. Voir également Loïc Chahine, Louis Fuzelier et la pratique du vaudeville : établissement et jalons d’analyse d’un corpus, thèse de doctorat, dir. F. Rubellin, Université de Nantes, 2014, t. 2 et 3 ; Fanny Prou, Pour une nouvelle historiographie foraine. Constitution, analyse et édition d’un répertoire (1717-1727), thèse de doctorat, dir. F. Rubellin, Université de Nantes, 2019, t. 2 et 3. Loïc Chahine a créé le site www.fuzelier.fr, qui rassemble plus de 80 pièces de Fuzelier.

4 Theaville est un outil de recherche littéraire et musical sur les parodies dramatiques d’opéra au xviiie siècle, édité par le CETHEFI (Centre de recherche de la Foire et de la Comédie-Italienne). Cette base de données créée sous la direction de Françoise Rubellin et développée par Florent Coubard est disponible en ligne sur le site www.theaville.org.

5 Voir, par exemple, ce propos de Grimm à propos d’Isabelle, ou les Sylphes supposés, opéra-comique en un acte de Favart et Blaise, représenté le 14 août 1765 : « Il n’y a rien à dire de la musique : ce sont des chansons, de petits airs qui n’en méritent pas le nom ; et dès que M. Blaise veut s’élever au-delà du couplet, il devient mauvais » (Correspondance littéraire, Paris, Furne, 1829, t. 4, p. 380).

6 Voir Olivier Bara, « D’un corpus hybride : l’opéra-comique, au carrefour des genres dramatiques et lyriques », dans Féminin / Masculin : écritures et représentations. Corpus collectif [en ligne], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2003, p. 229-240, en ligne. Voir également Guy Spielmann, « Le vaudeville, de la chanson au théâtre (xive-xviiie siècles), dans Le Vaudeville à la scène, dir. Violaine Heyraud et Ariane Martinez, Grenoble, UGA éditions, 2015, p. 19-28, en ligne.

7 Bertrand Porot, « Aux origines de l’opéra-comique : étude musicale du Théâtre de la Foire de Le Sage et d’Orneval (1713-1734) », dans The Opéra-comique in the Eighteenth and Nineteenth centuries, op. cit., p. 283-330.

8 Voir Judith le Blanc, « Les vaudevilles issus de l’Opéra ou la porosité des frontières entre l’Opéra et l’Opéra-Comique », dans L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au xixe siècle, op. cit., p. 197-209.

9 Voir Judith le Blanc, « “La musique ambulante de Paris” : migrations inter-scéniques des airs chantés », dans Les Théâtres parisiens sous l’Ancien Régime. Parcours transversaux, dir. Emanuele de Luca et Barbara Nestola, Revue d’Histoire du Théâtre, no 289, janv.-mars 2021, p. 91-106.

10 D’après Bertrand Porot, « les airs de danse sont souvent issus de spectacles lyriques, preuve de leur succès. Les plus employés sont le menuet d’Hésione (1700) de Campra et le cotillon des Fêtes de Thalie (1714) de Mouret. » (art. cité, p. 301, n. 72). Il faut alors distinguer airs à chanter et à danser.

11 Voir Loïc Chahine, op. cit.

12 Voir Herbert Schneider, « L’utilisation du timbre chez Charles Collé, étude comparée », dans Pratiques du timbre et de la parodie d’opéra en Europe (xvie-xixe siècles), dir. Judith le Blanc et Herbert Schneider, Olms, Musikwissenschaftliche Publikationen, Hildesheim, Zürich, New York, 2014, p. 141-199 avec de précieuses annexes.

13 Voir Nathalie Rizzoni, Charles-François Pannard ou l’esthétique du petit, Oxford, Voltaire Foundation, 2002, « Les vaudevilles », p. 148-168.

14 Voir Pascale Verèb, Alexis Piron, poète (1689-1773), ou la difficile condition d’auteur sous Louis XV, Oxford, Voltaire Foundation, 1997, part. 2, chap. 2 « Piron, auteur dramatique : l’Opéra-Comique et la petite comédie en vaudevilles », p. 422-555.

15 Arlequin Deucalion et Les Enfants de la Joie sont exclus du corpus, car ils sont dépourvus de vaudevilles. En revanche, les cinq parodies de Piron (Colombine Nitétis, Philomèle, Les Chimères, Les Huit Mariannes et La Ramée et Dondon) et sa pièce en monologue, L’Endriague, qui contiennent des vaudevilles, ont été retenues pour notre étude. La Ramée et Dondon est attribuée à Pannard, Pontau, Gallet et Piron ; nous la maintenons dans cette liste à défaut de connaître la part exacte de Piron.

16 Au sujet de l’accueil réservé à cette pièce, voir Fanny Prou, Pour une nouvelle historiographie foraine. Constitution, analyse et édition d’un répertoire (1717-1727), thèse citée, t. 1, p. 251-254.

17 À l’exception de La Ramée et Dondon qui, à notre connaissance, n’est disponible que dans deux versions manuscrites – la première, à partir de laquelle nous avons fait nos relevés, est conservée à la BnF (sous la cote ms. fr. 9316, fos 9-25) et la seconde à la BHVP (sous la cote 4-MS-4225) –, nous avons consulté l’édition de Rigoley de Juvigny, Paris, Lambert, 1776. Certaines pièces de Piron ont été récemment rééditées : Olivette juge des Enfers, par Françoise Rubellin et Isabelle Degauque (dans Théâtre de la Foire, op. cit., p. 285-305) et Atys (dans Atys burlesque, op. cit., p. 145-192). Le Théâtre comique complet de Piron est en cours d’édition sous la dir. de Françoise Rubellin et Isabelle Ligier-Degauque, chez Classiques Garnier.

18 Mélodies en vogue au xviiie siècle. Le répertoire des timbres de Patrice Coirault, Paris, BnF éditions, 2020. En l’absence de titre d’air, le moule métrique, à condition qu’il soit unique, a pu nous guider pour retrouver l’air correspondant dans le répertoire.

19 Ibid., p. 278.

20 Voir le site Theaville pour les différents titres d’un même air.

21 Le titre choisi pour désigner un air peut être un incipit, mais pas forcément le plus ancien, un vers caractéristique, mais pas forcément le dernier vers du couplet, ou encore un refrain. À propos des différents types de désignation de l’air, voir Mélodies en vogue au xviiie siècle, op. cit., introduction, p. 10.

22 À titre d’exemple, on lit « Un pêcheur indigne », et non « Un prêcheur insigne », dans Le Fâcheux veuvage ; ou encore « Voici les géants qui viennent », au lieu de « Voici les dragons qui viennent », dans Le Mariage de Momus, ou la Gigantomachie. Pour ce dernier exemple, le titre semble se justifier par l’intrigue de la pièce. Mais les coquilles de l’éditeur, qui peut parfois mal recopier, ou attribuer à tort un titre à un air laissé sans titre par Piron, ne sont pas rares.

23 Il ne tient pas compte en revanche du nombre de couplets par air.

24 Voir Figure 5 : Les quatorze airs les plus employés par Piron.

25 Fuzelier écrit que « le privilège de l’Opéra-Comique fut encore supprimé à la sollicitation des Comédiens Français et pour éluder les ordres de monsieur le Régent, que je savais n’avoir accordé cette suppression qu’aux instances redoublées d’un seigneur, qui protégeait le fameux Baron, rentré depuis peu à la Comédie-Française » (Manuscrit Opéra-Comique, Bibliothèque de l’Opéra, fonds Favart, Carton I/C/6).

26 Œuvres d’Alexis Piron, op. cit., t. 3, p. 65.

27 Voir nos éditions critiques de ces deux pièces, dans le Théâtre comique complet de Piron, à paraître.

28 Fanny Prou, Pour une nouvelle historiographie foraine. Constitution, analyse et édition d’un répertoire (1717-1727), thèse citée, p. 137.

29 Le texte de la pièce n’est accessible que dans sa version de 1744. Les couplets de vaudevilles étaient-ils moins nombreux dans la première version de La Rose imaginée par Piron ?

30 Theaville permet de voir pour chaque air la fréquence de ses occurrences dans les parodies d’opéra de la base, et de les localiser ; merci à Florent Coubard d’avoir développé cet outil si pratique.

31 À titre de comparaison, les airs les plus employés par Piron sont toutefois d’une plus grande variété métrique que ceux de Fuzelier. À propos de ces derniers, Loïc Chahine constate que « presque tous ces airs ont pour mètre de base le 8-v, et que ceux qui ont un mètre contrastif ont tous le 6-v » (op. cit., t. 1, p. 278). Les cinq airs les plus courants dans le théâtre de Fuzelier sont exclusivement en octosyllabes. Trois d’entre eux, Réveillez-vous belle endormie, Je ne suis né ni roi ni prince et Tout cela m’est indifférent, figurent également parmi les airs les plus utilisés par Piron.

32 Terme emprunté à Benoît de Cornulier, « Les tralalas ou “syllabes non significatives” illustrés par des chansons vendéennes », dans Chansons et mémoire en chansons : hommage à Jérôme Bujeaud, éd. A.-M. Despringre, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 209-220.

33 Sur la question de la circulation des airs entre l’Académie royale de musique et l’Opéra-Comique, deux institutions théâtrales qui s’influencent mutuellement, voir notamment : Judith le Blanc, Avatars d’opéras. Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes, Paris, Classiques Garnier, 2014 ; Judith le Blanc, « Les vaudevilles issus de l’Opéra ou la porosité des frontières entre l’Opéra et l’Opéra-Comique », art. cité et Pauline Beaucé, op. cit.

34 Piron emploie également des airs créés par d’autres compositeurs, à l’instar de Campra, dont il réutilise un air issu de L’Europe galante dans La Rose.

35 Voir Bertrand Porot, art. cité, p. 302.

36 « Bis, bise : brun. “Il ne se dit proprement que du pain ou de la pâte. […] On dit en raillerie d’une femme brune qu’elle est bise, qu’elle a la chair bise” » (Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Coignard, 1694).

37 Nous modernisons l’orthographe des citations et indiquons les numéros d’acte et de scène entre parenthèses. Judith le Blanc analyse ce cas des Trembleurs dans Avatars d’opéras, op. cit., p. 603-610.

38 Œuvres complètes d’Alexis Piron, op. cit., t. 5, p. 6.

39 On ne trouve rien dans les Mémoires pour servir à l’histoire des spectacles de la Foire et dans le Dictionnaire des théâtres de Paris des frères Parfaict.

40 À propos de ces jeux sur le sens concordant et discordant, voir Françoise Rubellin, art. cité, p. 164-168.

41 Inès de Castro de La Motte (1723) et Marianne de Voltaire (1724).

42 Rigoley de Juvigny précise dans une note de bas de page qu’« on en jouait en effet la parodie aux marionnettes ». Allusion probable à Inès et Mariamne aux Champs-Élysées, pièce pour marionnettes de Carolet, représentée à la Foire Saint-Laurent 1724 (le texte est perdu).

43 Delarue et Belly ne donnent qu’une occurrence de Ma commère se marie, celle justement du prologue des Chimères de Piron (dans Mélodies en vogue au xviiie siècle, op. cit., p. 744). D’autres titres sont plus fréquemment donnés au même air : c’est le cas, par exemple, de Ma commère quand je danse, que Piron emploie également dans Le Fâcheux Veuvage.

44 On retrouve le même jeu de décomposition syllabique du nom « Polichinelle » dans Les Huit Mariannes sur le même air.

45 Voir l’analyse de Françoise Rubellin dans Atys burlesque, op. cit., p. 151.

46 Au sujet de la métaphore filée du jardinage, propice au développement d’une multitude d’allusions sexuelles dans La Rose, voir Fanny Prou, Pour une nouvelle historiographie foraine. Constitution, analyse et édition d’un répertoire (1717-1727), thèse citée, t. 1, p. 252-254.

47 Il en est de même dans le théâtre de Fuzelier. Voir Loïc Chahine, Louis Fuzelier et la pratique du vaudeville : établissement et jalons d’analyse d’un corpus, thèse citée, t. 1, p. 268-274.

48 Voir également Le Claperman, I, 3. Olivette fait entendre son impatience d’être mariée au moyen d’un jeu de réticence récurrent dans l’emploi de l’air « Lon lan la deriri » : « Qu’un mari soit bien ou mal fait, / Que m’importe, pourvu qu’il ait, / Lon lan la derirette, / Pourvu qu’il ait un bon esprit, / Lon lan la deriri ». Le refrain mobilise l’attention des spectateurs et suggère, en restant vague, la nature osée de l’attente de la jeune fille.

49 Françoise Rubellin rapproche ce type de jeu de l’expression gazer : « on dit figurément gazer un conte, une histoire pour dire “en adoucir ce qu’il y aurait de trop libre, d’indécent”. » Voir Françoise Rubellin, « Airs populaires et parodies d’opéras », art. cité, p. 171.

50 Rigoley de Juvigny indique « sur un air de trompette » qui constitue une mauvaise lecture pour Tarare.

51 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Coignard, 1718.

52 À propos de cette lecture à clef, voir Judith le Blanc, Avatars d’opéras, op. cit., p. 479-480.

53 C’est également le cas de Monsieur Flonflon, « inspecteur général de la musique ambulante de Paris et pourvoyeur des opéras modernes » (sc. 11), dans La Rencontre des opéras de Paris de Fuzelier (Comédie-Italienne, 1723).

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1923.html.

Quelques mots à propos de : Julien Le Goff

ATER en études théâtrales à l’Université de Lille, Julien Le Goff prépare actuellement une thèse intitulée « Être spectateur dans les théâtres officiels et non officiels au siècle des Lumières : de la réalité matérielle à la représentation littéraire, expérience individuelle et enjeux des réseaux sociaux », sous la direction de Françoise Rubellin. Il participe actuellement à la publication collective du Théâtre comique complet de Piron chez Classiques Garnier, codirigé par Isabelle Ligier-Degauque et Françoise Rubellin (3 tomes, à paraître).