Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Chanter en temps de guerre

Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney

Cet article explore la pratique amatrice du timbre dans les prisons de Vichy et du Troisième Reich à partir d’un tapuscrit consigné après-guerre par la bibliothécaire et résistante Yvonne Oddon (1902-1982). En retraçant l’histoire de ce corpus et en analysant ses principales caractéristiques, nous montrons que ces chansons créées par un groupe de résistantes françaises sont un lieu d’expression de leur difficile quotidien en détention, mais aussi de la poursuite du combat par le chant collectif et l’humour.

This article explores the amateur invention of contrafactum songs in French and German prisons of the Third Reich, based on a typescript collected after the war by librarian and Resistance fighter Yvonne Oddon (1902-1982). By tracing the history of this corpus and analyzing its main characteristics, we show that these songs, collectively created by a group of French Resistance fighters, describe not only the difficulty of their daily lives in detention, but also the continuation of their fight through humor and collective singing.

1[Note des auteures1]

2La chanson sur timbre était une pratique courante dans les lieux de détention de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les prisons et camps nazis. Les chansons de ce type dont il reste des traces aujourd’hui sont nées dans des contextes de privation maximale des libertés et de l’accès au monde extérieur ; les personnes détenues s’emparaient alors des seuls outils dont elles disposaient – leur voix, leur mémoire et leur créativité – pour exprimer leurs souffrances et/ou la poursuite de leur engagement2. Le timbre a ainsi pu être une pratique participative et collective venant souder un groupe mû par les mêmes idéaux, poursuivant de la sorte l’objectif de cohésion et d’action politique porté par la chanson depuis la période révolutionnaire3.

3Un exemple magistral – et désormais bien connu – de cette pratique est Le Verfügbar aux Enfers, opérette-revue entièrement écrite sur le principe du timbre par l’ethnologue et résistante française Germaine Tillion (1907-2008) alors qu’elle était détenue au camp de Ravensbrück. Notée en cachette à l’automne 1944, la pièce est une œuvre de résistance par la musique, le théâtre et le rire, constituée de dialogues parlés ponctués d’airs chantés et de passages déclamés en vers. En partie créées collectivement, les chansons sont toutes composées sur des mélodies connues : chansons de tradition orale, succès des années 1930 et 1940, airs d’opéra et d’opérette, chants scouts, etc.4

4Or, si cette pièce de Tillion revêt sans le moindre doute un caractère exceptionnel – son statut de témoignage extrêmement documenté, d’œuvre de résistance par l’humour et sa grande qualité artistique et littéraire en font une œuvre à part –, elle n’est pas le seul exemple de chansons sur timbre écrites en détention par des résistantes françaises.

5Le présent article aborde un autre cas, encore inexploré : celui des chansons sur timbre chantées par des résistantes françaises entre 1941 et 1944 dans différentes prisons de transit vers les camps nazis, en France (Cherche-Midi, La Santé) puis en Allemagne (Anrath, Lübeck, Cottbus). La principale source permettant de documenter cette pratique extratextuelle est un recueil établi après-guerre par la bibliothécaire et résistante Yvonne Oddon (1902-1982) : un tapuscrit de 15 pages rassemblant les textes (sur l’air de) de toutes les chansons dont elle a pu se souvenir au retour de son périple à travers ces différentes prisons. Intitulé Chansons de prisonnières, le recueil est conservé dans le dossier Yvonne Oddon du fonds de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR) à la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre5, ainsi que dans deux fonds d’archives relatifs à Germaine Tillion6 – qu’Oddon avait rencontrée au musée de l’Homme dans les années 1930 et retrouvée au camp de Ravensbrück à l’automne 1944.

6Si la pratique musicale des résistantes françaises détenues dans les prisons de transit nazies a déjà suscité quelques études7, la question spécifique du timbre n’a encore jamais été abordée dans ce contexte. Or, comme nous le verrons, étudier cette pratique amatrice et collective de prisonnières résistantes permet de faire ressortir d’importantes dynamiques de solidarité et de poursuite de la lutte par le chant et l’humour. À cette fin, le présent article s’articule en quatre parties. Après une brève présentation du parcours d’Yvonne Oddon et un tour d’horizon du répertoire de chansons qu’elle a consigné après la guerre, nous verrons dans quelle mesure ces timbres ont pu permettre à Oddon et à ses camarades de continuer la lutte en détention, le chant devenant le lieu de la poursuite du combat contre le nazisme mais aussi de la résistance à la coercition. Enfin, nous verrons comment ce répertoire éclectique est détourné pour évoquer la détention, de la révolte mise à distance par l’humour jusqu’à l’espoir d’une libération prochaine.

Le parcours d’Yvonne Oddon, bibliothécaire engagée

7Bien comprendre l’histoire de ce corpus de chansons implique de retracer le parcours de celle qui les a fixées par écrit après-guerre8. Née en 1902, Yvonne Oddon grandit à Gap dans une famille protestante. Elle suit les cours de l’École américaine de bibliothécaires et, après l’obtention de son diplôme, poursuit sa formation aux États-Unis. Après son retour à Paris, elle est chargée en 1929 de réorganiser la bibliothèque du musée d’Ethnographie du Trocadéro, qui devient le musée de l’Homme en 1938. C’est à ce moment qu’elle rencontre Tillion qui fréquente la bibliothèque du musée de l’Homme entre ses longs séjours de terrain dans l’Aurès algérien9.

8Dans les années 1930, Oddon importe au musée de l’Homme les pratiques étatsuniennes en proposant une bibliothèque pour spécialistes, mais aussi pour le grand public. Après la défaite française puis l’occupation allemande, elle choisit de rester en poste, et, avec ses collègues, de garder le musée ouvert. Résidant sur place pour protéger les collections, elle vient en aide à des prisonniers de guerre et entre rapidement en Résistance en favorisant des évasions. Elle intègre peu après l’organisation résistante du musée10. Les membres de ce réseau de la première heure sont cependant infiltrés par un agent double, ce qui conduit à une série d’arrestations. C’est ainsi qu’Oddon est arrêtée en février 1941 et condamnée à mort avec neuf de ses camarades. Pour les trois femmes du groupe, la peine est commuée en travaux forcés ; internée dans différentes prisons, Oddon est ensuite envoyée à Ravensbrück en novembre 1944, puis transférée à Mauthausen en mars 1945 avant d’être libérée par la Croix-Rouge internationale en avril 1945, après plus de trois ans de détention au total.

9Dès son retour de déportation, Oddon commence à témoigner de son expérience des prisons et des camps nazis. Au cours de l’été 1945, elle donne ainsi deux conférences11 qui anticipent ce qui va être l’un des principaux objectifs de l’association d’anciennes prisonnières et déportées de la Résistance (ADIR), après le soutien et l’entraide : la collecte de témoignages12. Dans la première de ces conférences, présentée au Muséum national d’histoire naturelle le 28 juin 1945 (tout juste deux mois après sa libération), Oddon décrit en ces termes son expérience des prisons de transit nazies en France et en Allemagne :

Notre installation matérielle était très précaire ; le nombre de prisonnières par paillasse d’une personne variait de 3 à 7 ou 8. Les paillasses par terre, peu d’air, en général peu d’eau pour se laver, parfois de la vermine, et toujours ces éternels barreaux, ces portes munies de multiples verrous et du trou ou guichet, par lequel on nous espionnait sans cesse13.

10Plus loin dans la même conférence, Oddon écrit que même si la vie en prison était très dure, on y retrouvait néanmoins un « esprit de résistance et de solidarité » qui allait devenir beaucoup plus difficile à maintenir ensuite dans l’« esclavage abject des camps SS14 », où les conditions étaient encore beaucoup plus difficiles. Cet « esprit de résistance et de solidarité » est au cœur du recueil de chansons qu’elle entreprend de rassembler peu après la guerre, sans doute vers 1945 ou 1946.

Les chansons notées par Yvonne Oddon

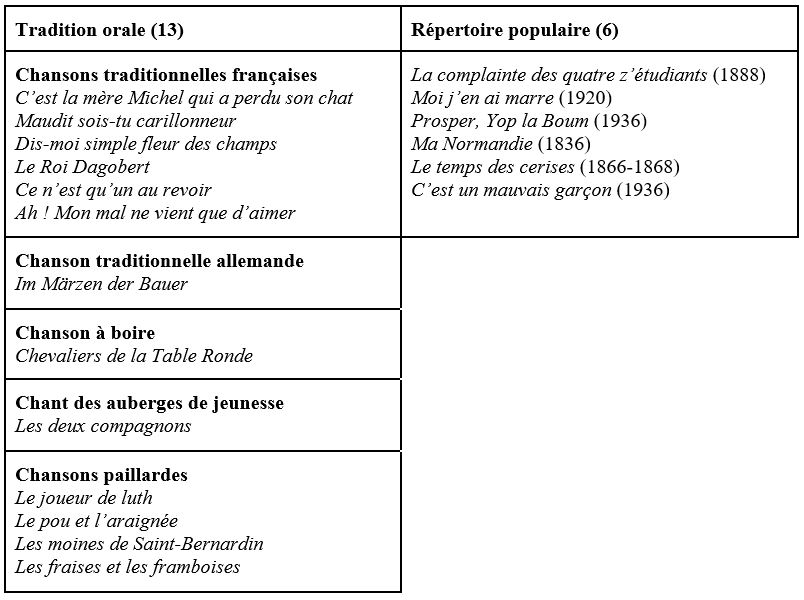

11Alors que Le Verfügbar aux Enfers de Tillion est une pièce de théâtre musical (avec une intrigue suivie en plusieurs actes), le recueil Chansons de prisonnières réuni par Oddon est composé de 19 chansons individuelles, toutes écrites sur des mélodies préexistantes. La plupart des musiques source (13 sur 19) sont issues du répertoire de tradition orale ; les six autres sont des chansons qu’on pouvait entendre au théâtre ou au cinéma, ou qu’on écoutait à la radio ou sur disque. Dans le tableau 1 ci-dessous, nous employons la catégorie de « populaire » pour ces chansons diffusées au concert et par les nouveaux médias15, afin de les distinguer de celles circulant de façon exclusivement orale.

Tableau 1. Timbres employés dans le recueil Chansons de prisonnières d’Yvonne Oddon.

12Contrairement à l’opérette-revue notée par Tillion, le recueil rassemblé par Oddon ne reprend pas d’airs d’opérette ni de mélodies tirées du répertoire lyrique savant. Par ailleurs, les chansons populaires très récentes sont beaucoup plus nombreuses dans Le Verfügbar aux Enfers que dans les Chansons de prisonnières, où l’on ne retrouve que deux chansons de la décennie 1930. Dans les deux cas, il est cependant évident que c’est la circulation récente des chansons – et bien sûr leur connaissance par les prisonnières – qui a déterminé leur reprise en détention.

13Le recueil noté par Oddon rassemble ainsi pas moins de six chansons traditionnelles françaises plus ou moins anciennes, dont plusieurs très connues (encore aujourd’hui), comme C’est la mère Michel qui a perdu son chat et Le Roi Dagobert. S’y ajoutent une chanson traditionnelle allemande qui a connu une circulation importante pendant le Troisième Reich (nous y reviendrons), une chanson à boire encore très répandue dans la francophonie, un chant des auberges de jeunesse du Front populaire, et enfin une proportion remarquable de chansons grivoises. Aux quatre chansons paillardes de tradition orale représentées dans le recueil16 s’ajoute en effet une chanson de registre analogue issue du répertoire populaire enregistré sur disque, La complainte des quatre z’étudiants de Léon Xanrof (paroles et musique), popularisée à la fin du xixe siècle par Yvette Guilbert. En tout, le recueil comporte donc cinq chansons grivoises sur un total de 19 chants, une proportion beaucoup plus grande que celle qu’on retrouve dans Le Verfügbar aux Enfers (où seulement trois des 26 passages musiqués prennent pour mélodie source une chanson paillarde).

14Le tout est complété par cinq autres chansons populaires, pour la plupart relativement anciennes et entrées dans les pratiques de la tradition orale (en particulier Ma Normandie17, adoptée comme hymne national du bailliage de Jersey et hymne officieux de la Normandie, et Le temps des cerises18, associée à la Commune de Paris). L’ensemble du répertoire de mélodies dans lequel puise le recueil d’Oddon relève donc d’une forme ou d’une autre d’oralité – qu’il s’agisse d’oralité primaire comme dans le cas des chansons traditionnelles, ou d’oralité seconde (pour reprendre les termes de Paul Zumthor19) comme dans le cas des chansons populaires qui au départ existaient sous forme de textes écrits, mais que les détenues connaissaient pour les avoir entendu chanter dans différents contextes de la vie de tous les jours.

15On sait qu’Oddon a participé à l’invention de chansons jusqu’en 1944 : dans l’introduction de son recueil, elle précise qu’« à partir de 1944 [s]es “activités littéraires” s’orientèrent nettement vers les recettes de cuisine. Sans commentaires20. » Avant que la faim ne devienne une obsession, il est clair que ces chansons ont manifesté un engagement commun – tout en permettant, par le rire et le chant, de résister collectivement à la coercition dans la continuité d’une lutte politique amorcée dès 1940. Car pour Oddon comme pour de nombreuses personnes résistantes, l’arrestation ne signe pas la fin de l’engagement.

Continuer à résister en chantant

16La poursuite de la résistance en détention puis en déportation peut prendre de nombreuses formes. Il s’agit notamment du refus de travailler pour les Nazis, omniprésent chez les Résistantes françaises et qu’on observe par exemple dans la chanson d’Oddon sur l’air de Ah ! Mon mal ne vient que d’aimer, un timbre ancien présent dans La Clef des chansonniers de 171721. Détournant le refrain où le narrateur se plaint d’un amour non réciproque (« Ah ! mon mal ne vient que d’aimer / Et vous ne m’aimez guère »), les prisonnières font parler un geôlier qui souligne leur manque de coopération : « Votre sort est de travailler : vous ne travaillez guère22 ! » Témoignages de ce refus du travail, les paroles opèrent également un déplacement classique dans la littérature concentrationnaire : la chanson sur la souffrance amoureuse est ici convertie en chanson sur la souffrance tout court23 (pour plus de détails sur cette chanson, voir l’exposition virtuelle mentionnée en note 1).

17Les chansons consignées par Oddon témoignent également de la poursuite d’un discours engagé qui scelle la cohésion entre Résistantes de différentes allégeances politiques. C’est le cas par exemple de la chanson Joyeux transport24, écrite « au début de 1942 » sur le chant des auberges de jeunesse Les deux compagnons. Ses onze strophes détaillent l’histoire de prisonnières « victimes de l’infâme Gestapo / Pour la gloire légitime / de venger notre drapeau », et emmenées de prison en prison en attendant leur déportation. Malgré « la pitance famélique, / Le travail et la terreur » auxquels sont soumises les détenues, il n’en demeure pas moins que « les âmes étaient fières, / Les yeux secs, les fronts sereins », comme le souligne la sixième strophe. Les deux dernières strophes affirment l’unité de la Résistance à travers les symboles de la Croix de Lorraine d’une part, et de la faucille et du marteau d’autre part – une unité amorcée en 1941 mais qui se développe véritablement en 1942 au sein de la Résistance intérieure25. Gaullistes et communistes sont unies par « un même amour de la France » et un « esprit de Résistance » qui « ne sera jamais dompté », conclut la chanson (voir l’exposition virtuelle).

18On sait par ailleurs qu’un des textes notés par Oddon est inspiré d’une chanson de la France libre écrite par Maurice Van Moppès (1904-1957) et chantée sur les ondes de la BBC. Cette chanson – un simple refrain, en fait – a donc pu être entendue par les Résistants des forces intérieures, qui ont également pu en prendre connaissance grâce à un petit recueil intitulé Chansons de la BBC largué sur le sol français vers 194326. Dans ce passage intitulé Hitler Yop la boum, Van Moppès prend pour timbre le « tube » Prosper Yop la boum popularisé à partir de 1936 par Maurice Chevalier27, exploitant la proximité phonétique entre « Prosper » et « Hitler » pour générer un propos hautement satirique sur le dictateur nazi. Alors que le Prosper de la chanson originale – proxénète de son métier – est décrit avec complaisance comme « le roi du macadam », Van Moppès écrit à propos de Hitler, sans complaisance aucune, que son « prestig’ […] s’entame » et qu’il va « s’fout’ sur l’macadam28 ».

19La version notée par Oddon, qui aurait été chantée dans la prison d’Anrath en 194229, met en œuvre un détournement similaire, dans une version développée (deux couplets et deux refrains) par rapport à celle de van Moppès (qui proposait la réécriture des seuls deux premiers vers du refrain). Il est très probable qu’Oddon et ses codétenues aient gardé le souvenir de cette chanson de résistance – mais aussi de la chanson source, dont elles reprennent de nombreux éléments de texte. Dans la version notée par Oddon, simplement intitulée Hitler, ce dernier est présenté comme le pilleur de l’Europe, qui s’approprie toutes les ressources et fait enfermer ceux et celles qui s’opposent à lui. La fin de la chanson annonce également la déroute du Führer : « nous attendons […] qu’on te fasse ton affaire / Yop la boum / Hitler », chantent les prisonnières (voir l’exposition virtuelle).

20La dimension collective est également essentielle à la fonction de résistance des chansons. Enfermées en permanence et privées de tout contact avec l’extérieur, les détenues ne pouvaient pas se voir d’une cellule à l’autre ; le son circulant à travers les portes et les murs ou le long des canalisations de plomberie était leur principal vecteur de communication. Dans ce contexte, les chansons inventées et entonnées collectivement prennent une importance capitale pour la cohésion du groupe. Oddon rapporte par exemple, à propos de la chanson Les moines du Cherche-Midi, sur l’air de la chanson paillarde Les moines de Saint-Bernardin, que celle-ci « Donnait de beaux effets à la chorale même lorsqu’un bout du couloir avait commencé après l’autre30 ! » (voir l’exposition virtuelle). Chantées depuis les cellules en direction du couloir, les chansons avaient aussi quelquefois pour fonction de prévenir d’un danger ; c’est le cas des quatrains « Bonsoir amies, amies bonsoir » (voir l’exposition virtuelle) et « Vingt-deux, quand tu pues des pieds » (voir l’exposition virtuelle) chantés au moment des rondes des « 22 », c’est-à-dire des gardiens31. Chansons de combat pour certaines, ce sont donc aussi pour d’autres des chansons de survie et de solidarité.

L’humour comme mise à distance et comme exutoire

21La plupart des chansons notées par Oddon témoignent par ailleurs d’une ironie et d’une autodérision qui permettent de mettre à distance la dure réalité de la prison. Dans La Santé32, par exemple, les prisonnières reprennent l’air bien connu du Roi Dagobert pour décrire leur quotidien dans la prison parisienne de la Santé, résumant avec ironie que « le vrai bonheur c’est la Santé33 » (voir l’exposition virtuelle). L’humour résulte ici du double sens (qui sert de fil conducteur à toute la chanson) entre le nom de la prison et le bien-être physique et mental des prisonnières, et s’appuie sur l’ironie déjà centrale dans le texte original de la chanson – dans laquelle un Roi Dagobert ridiculement incompétent est constamment sauvé d’une perdition certaine par son fidèle saint Éloi.

22Comme on l’a vu plus haut, une particularité frappante du répertoire noté par Oddon est la nette prédominance de la chanson paillarde, qui représente plus du quart du corpus. D’ailleurs, le recueil s’ouvre sur une chanson qu’Oddon présente comme « la première en date34 » (chantée au Cherche-Midi en 1941) et qui prend pour timbre une chanson paillarde : Le joueur de luth, une chanson grivoise ancienne35 également connue sous les titres Trou la la, Pour apprendre à jouer de l’épinette et À l’auberge de l’écu. Dans la version détournée par Oddon et ses codétenues, le « Trou la la » du refrain devient un symbole du « trou ou guichet par lequel on […] espionnait sans cesse36 » les détenues, désignant ainsi par métonymie l’enfermement lui-même (voir l’exposition virtuelle). Il est intéressant de remarquer ici que les avatars de chansons paillardes que l’on retrouve dans le recueil d’Oddon sont systématiquement moins grossiers que leurs sources – ce qui n’est peut-être pas si étonnant compte tenu de l’homogénéité sociale des prisonnières résistantes, qui provenaient généralement des classes favorisées et éduquées37. Dans La prison militaire, sur l’air de la chanson grivoise Le pou et l’araignée, Oddon indique même en marge du texte « Voyez comme nous étions polies38… » (voir l’exposition virtuelle).

23Cela dit, les chansons notées par Oddon ont aussi un côté plus sombre. Par exemple, Moi j’en ai marre, sur l’air de la chanson éponyme popularisée par Mistinguett à partir de 192039, sert d’exutoire au découragement des détenues (voir l’exposition virtuelle). Et dans La Fouine, les prisonnières détournent une mélodie traditionnelle allemande pour chanter avec un humour très noir leur haine d’une surveillante particulièrement perverse de la prison de Lübeck, qui « guettait au trou de la porte les prisonnières qui ne travaillaient pas pour le Grand Reich, et qui s’appropriait les “cho-choses” confectionnées au prix de tant de difficultés40 ».

24La mélodie source – la seule du recueil d’Oddon à provenir du répertoire de tradition orale allemand, et non français – est celle de la chanson Im Märzen der Bauer, dont le texte idyllique décrit les occupations printanières d’une famille de fermiers41. Documentée à partir de la fin du xixe siècle et encore bien connue aujourd’hui, cette chanson a connu une large diffusion pendant le Troisième Reich, dont le programme culturel axé sur le sang et le sol (Blut und Boden) idéalisait l’agriculture42 ; il est donc vraisemblable qu’Yvonne Oddon et ses codétenues l’aient entendu chanter à Lübeck par des prisonnières ou des surveillantes allemandes. À partir de cette mélodie associée à l’ennemi, elles créent un nouveau texte extrêmement grinçant, dont la dernière strophe promet à la « Fouine » un sort peu enviable (voir l’exposition virtuelle) :

Le Reich en débine

voit ses derniers jours

Au diable la Fouine

Voici le retour !

Laissons la sauvage

Pendue au balcon

Du troisième étage

De notre prison43 !

25Le contraste entre la simplicité naïve de la mélodie source et l’extrême violence de la chute du nouveau texte pourrait difficilement être plus radical. Il en résulte un effet d’humour noir particulièrement sombre, dont la fonction pour Oddon et ses codétenues était sans doute essentiellement cathartique.

26Au-delà des différentes formes d’humour – pas nécessairement légères – déployées dans le recueil, plusieurs des chansons notées par Oddon font la part belle à la thématique de l’espoir, souvent en conclusion, ce qui permet de finir sur une note optimiste. L’espoir est surtout présent dans « Le ballet de Lübeck », où la chanson à boire Chevaliers de la Table Ronde sert de support particulièrement revigorant à l’évocation du « bonheur du retour44 » (voir l’exposition virtuelle). C’est aussi le cas dans « Les ailes de l’espérance45 », chanson de juillet 1942 qui décrit l’espoir de libération qui anime les détenues en s’appuyant sur l’air de Ma Normandie, dont les associations nationalistes entrent en résonance avec l’espoir de revoir enfin sa patrie que porte le nouveau texte (voir l’exposition virtuelle). Dans la même veine, l’avant-dernière chanson du recueil – « Chant du départ46 », sur l’air de Ce n’est qu’un au revoir – exprime l’amour de la liberté et la fraternité, tout en annonçant la victoire tant espérée (voir l’exposition virtuelle). Ainsi ces airs sont-ils choisis pour ce qu’ils connotent d’un point de vue musical ou textuel, par un effet de palimpseste. C’est donc à la fois en raison de leur qualité et de leur accessibilité musicales, de leur pouvoir mémoratif et des idées qu’ils véhiculent que les détenues décident de s’en emparer.

Conclusion : chansons au secret et textes-souvenirs

27Les analyses qui précèdent font apparaître le caractère très spécifique des Chansons de prisonnières consignées par Yvonne Oddon, lesquelles témoignent de pratiques musicales amatrices à la frontière entre l’oral et l’écrit, entre le répertoire populaire et la chanson de tradition orale, entre la musique du passé et celle du présent. Au sein de ce corpus, l’importante présence de chansons de tradition orale s’explique sans doute par le fait que ces airs qui traversent les générations étaient connus par un grand nombre de prisonnières, qu’elles soient jeunes ou plus âgées. Il faut également tenir compte des conditions extrêmes dans lesquelles cette création littéraire et musicale a vu le jour, au cœur de l’univers de menaces et de contraintes qu’était le milieu carcéral français et allemand de la Seconde Guerre mondiale. Une note d’Anise Postel-Vinay dans la première édition publiée du Verfügbar aux Enfers précise d’ailleurs que dans chacune des cellules de ces prisons, le règlement suivant était affiché : « Il est interdit de parler, de chanter, de frapper au mur, etc.47 » Si les personnes assurant la surveillance ont pu à l’occasion entendre des détenues chanter, il n’en demeure pas moins que la chanson sur timbre est ici une pratique résolument clandestine, basée uniquement sur une mémoire et une créativité – individuelles et collectives – mobilisées par un groupe de femmes portées par les mêmes idéaux.

28Le chemin par lequel ces chansons sont parvenues jusqu’à nous constitue d’ailleurs en lui-même un enjeu historique essentiel. Certaines sont sorties des prisons par des voies créatives : à propos de la première chanson du recueil, Trou la la, Oddon note qu’elle a rejoint le monde extérieur dès la fin de l’année 1941, « écrite sur un mouchoir dissimulé dans la doublure du manteau de Marie Jeannic48 ». Les autres chansons semblent avoir été rassemblées après-guerre par Oddon elle-même, sur la base d’une mémoire collective qu’elle évoque explicitement dans la page de présentation du recueil : en plus de souligner que « chacune a apporté sa contribution49 » à la constitution de ce dernier, Oddon propose en effet de le compléter avant la prochaine réunion de l’ADIR.

29On voit donc ici en action le travail de remémoration et de soutien mutuel qui est au cœur des démarches réalisées après la guerre par l’ADIR. Comme on l’a vu plus haut, l’association avait en effet pour objectifs premiers de recueillir des témoignages et de favoriser l’entraide entre anciennes déportées. Les Chansons de prisonnières rassemblées par Oddon remplissent simultanément ces deux fonctions, car elles constituent des traces précises de l’expérience de la prison et de la solidarité développée en détention – tout en permettant, à travers leur repartage a posteriori, de réactiver le mouvement d’entraide qui avait été à l’origine de leur invention. Créés comme des chants de résistance, les textes notés par Oddon sont ainsi devenus des chants du souvenir, conçus au départ pour une circulation interne, mais dont l’impact dépasse de très loin le seul groupe des anciennes prisonnières de la Résistance.

30Toujours dans la page de présentation du recueil, Oddon écrit que « tous ces textes ne peuvent plus intéresser que nous-mêmes et qu’il serait bien difficile d’expliquer ce qu’ils évoquent pour nous à travers leur naïveté et leur maladresse d’expression50 ». Nous espérons avoir démontré au contraire que ces chansons sont d’un intérêt prodigieux pour quiconque cherche à comprendre comment chanter « sur l’air de » peut aider à entretenir des réseaux de solidarité, et ainsi à survivre à tout, y compris aux prisons de Vichy et du Troisième Reich.

1 Nous remercions Nelly Forget, Anne-Marie Pavillard et Marc Clérivet, qui ont généreusement répondu à nos questions tout au long de la préparation de cet article, ainsi que Jean-François « Maxou » Heintzen, qui nous a transmis plusieurs sources importantes. Un grand merci également à Catherine Harrison-Boisvert et Monica Han, à qui nous devons les reconstitutions musicales qui illustrent cet article, et à Benoit Fredette qui en a réalisé la prise de son et le montage lors d’un récital commenté présenté le 30 janvier 2023 à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Une exposition virtuelle intitulée « Sur l’air de la liberté : Chansons de résistantes dans les prisons nazies » et réunissant l’ensemble des chansons notées par Yvonne Oddon ainsi que leurs sources musicales est accessible sur ce site : https://chansonsresistantes.crcmp.org. Ce projet d’exposition virtuelle multimédia, accompagnée d’une exposition physique itinérante au Québec et en France (2025-2027), est porté par Marie-Hélène Benoit-Otis, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique.

2 Jusqu’à maintenant, ce phénomène a surtout été étudié à partir de cas issus des camps de concentration. Voir par exemple Brett Werb et Barbara Milewski, « From ‘Madagaskar’ to Sachsenhausen: Singing about ‘Race’ in a Nazi Camp », dans Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 16 « Focusing on Jewish Popular Culture and Its Afterlife », dir. Michael C. Steinlauf et Antony Polonsky, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization, 2003, p. 269-278.

3 Pour la France, voir Romain Benini, Filles du peuple ? Pour une stylistique de la chanson au xixe siècle, Lyon, ENS éditions, 2021, p. 14 et suivantes.

4 À ce sujet, voir nos travaux antérieurs, réalisés dans le cadre d’un projet de recherche en équipe interdisciplinaire dirigé par Philippe Despoix : Marie-Hélène Benoit-Otis et Philippe Despoix (dir.), Mémoire musicale et résistance : autour du Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion, numéro spécial de la Revue musicale OICRM, vol. 3, nº 2, mai 2016 ; Philippe Despoix, Marie-Hélène Benoit-Otis, Djemaa Maazouzi et Cécile Quesney (dir.), Chanter, rire et résister à Ravensbrück : Autour de Germaine Tillion et du Verfügbar aux Enfers, Paris, Seuil, 2018.

5 Yvonne Oddon, Chansons de prisonnières, dossier Yvonne Oddon, fonds de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR), bibliothèque La Contemporaine, Nanterre, F/DELTA/RES/0797/47.

6 Yvonne Oddon, Chansons de prisonnières, fonds Germaine Tillion, Bibliothèque nationale de France, Paris ; fonds Germaine Tillion, musée de la Résistance et de la Déportation, Besançon. Dans ces fonds, le recueil est signé du nom de code d’Oddon, « Yvonne (du Cherche-Midi et d’ailleurs) », et ne s’accompagne d’aucune indication du nom complet de cette dernière.

7 Voir par exemple Colin Roust, « Communal Singing as Political Act: A Chorus of Women Resistants in La Petite Roquette, 1943-1944 », dans Music & Politics, vol. 7, no 2, 2013.

8 Les informations biographiques synthétisées dans cette section sont tirées des deux articles suivants : Anne-Marie Pavillard, « ODDON Yvonne, Suzanne, Julie », dans Le Maitron : Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social ; Anne-Marie Pavillard, « Des bibliothécaires, résistantes et déportées », dans Femmes en déportation : les déportées de répression dans les camps nazis, 1940-1945, dir. Philippe Mezzasalma, Paris, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, p. 165-179.

9 Les deux femmes se connaissent bien dès 1938. Voir Anne-Marie Pavillard, « Des bibliothécaires, résistantes et déportées », p. 166.

10 Voir Julien Blanc, Au commencement de la Résistance. Du côté du musée de l’Homme, 1940-1941, Paris, Seuil, 2010.

11 Les textes de ces conférences, prononcées respectivement le 28 juin et le 28 août 1945, sont conservés dans le dossier Yvonne Oddon du fonds de l’ADIR à la bibliothèque La Contemporaine, Nanterre, F/DELTA/RES/0797/47. La première des deux conférences a par ailleurs été publiée dans Yvonne Oddon, Sur les camps de déportées, Paris, Allia, 2021.

12 Voir Anne-Marie Pavillard, « Les archives de l’Association nationale des déportées et internées de la Résistance (ADIR) à la BDIC », dans Histoire@Politique, vol. 5, no 2, 2008, p. 2-3 ; Philippe Mezzasalma, « L’Adir, ou une certaine histoire de la déportation des femmes en France », dans Regard sur les associations, numéro spécial de Matériaux pour l’histoire de notre temps, dir. Robert Frank, no 69, 2003, p. 49-60 ; Jacqueline Fleury, « L’association nationale des anciennes déportées et internées de la résistance (ADIR) », dans Femmes en déportation : Les déportées de répression dans les camps nazis 1940-1945, dir. Philippe Mezzasalma, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, p. 183-185.

13 Yvonne Oddon, Conférence du 28 juin 1945 au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, fonds de l’ADIR, dossier Yvonne Oddon, bibliothèque La Contemporaine, Nanterre, F/DELTA/RES/0797/47, folio 2.

14 Ibid., folio 4.

15 Le disque et, dans les années 1930, la radio ainsi que le cinéma parlant « contribuent à la structuration croissante du domaine populaire », comme le note Franco Fabbri (« La chanson », dans Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle, dir. Jean-Jacques Nattiez, vol. 1 : « Musiques du xxe siècle », Arles / Paris, Actes Sud / Cité de la musique, 2003, p. 692).

16 On pourrait ajouter à ces chansons explicitement paillardes celles qui sont construites autour de la thématique du baiser volé, comme C’est la mère Michel qui a perdu son chat et Ah ! Mon mal ne vient que d’aimer.

17 Paroles et musique de Frédéric Bérat.

18 Paroles de Jean-Baptiste Clément, musique d’Antoine Renard.

19 Selon Zumthor, l’oralité seconde « se recompose à partir de l’écriture » dans un « régime d’hégémonie de l’écrit ». Paul Zumthor, « Oralité », Intermédialités, no 12, automne 2008, p. 169-202 (ici p. 190). Voir également Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, 1983, en particulier p. 36.

20 Oddon, Chansons de prisonnières, première page non paginée.

21 J.-B.-Christophe Ballard, La Clef des chansonniers : recueil de vaudevilles depuis cent ans et plus, notez et recueillis pour la première fois par J.-B.-Christophe Ballard, seul imprimeur du Roy pour la musique, & noteur de la chapelle de Sa Majesté, Paris, Au Mont-Parnasse, 1717, tome 1, p. 292-293.

22 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 14.

23 Pour des exemples similaires dans Le Verfügbar aux Enfers, voir la section « Sources musicales et phonographiques » de notre collectif Chanter, rire et résister à Ravensbrück cité ci-dessus (note 4), p. 191-241.

24 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 7. Tous les passages cités dans ce paragraphe proviennent de cette même source.

25 Julian Jackson, La France sous l’Occupation : 1940-1944, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Flammarion, 2004, p. 505-506.

26 Cette chanson est présente dans les deux recueils de Chansons de la BBC écrits et illustrés par Maurice Van Moppès et publiés vers 1943 (petit format publié à Londres, s. l. n. d.) et en 1944 (grand format publié aux Éditions Pierre Trémois, décembre 1944, Paris). Le premier recueil, parachuté en France par la Royal Air Force, contient des chansons datées de l’automne 1940 à janvier 1943.

27 Paroles de Géo Koger et Vincent Telly, musique de Vincent Scotto.

28 Van Moppès, Chansons de la BBC, [Londres, vers 1943], p. 27.

29 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 8.

30 Ibid., folio 4.

31 Ibid., folio 6 (pour les deux quatrains).

32 Ibid.

33 Ibid.

34 Ibid., folio 1.

35 Paroles attribuées à Georges Denola, musique attribuée à Jean Baudéan (pseudonyme de Marie Baudéan). Une variante de cette chanson apparaît dans le recueil Chansons françaises de tradition orale : 1900 textes et mélodies collectées par Patrice Coirault, ouvrage révisé et complété par Marlène Belly et Georges Delarue, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2013, p. 472.

36 Oddon, Conférence du 28 juin 1945 au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, folio 2.

37 Voir Mezzasalma, « L’Adir, ou une certaine histoire de la déportation des femmes en France », en particulier p. 52.

38 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 3.

39 Paroles d’Albert Willemetz et Georges Arnould, musique de Maurice Yvain.

40 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 11.

41 La première strophe va comme suit : « En mars, le fermier harnache son petit cheval ; / Il met ses champs et ses prés en état, / Il laboure la terre, il herse et il sème / Et agite ses mains tôt le matin jusqu’à tard. » (« Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt; / er setzt seine Felder und Wiesen in Stand, / er pflüget den Boden, er egget und sät / und rührt seine Hände frühmorgens und spät. »)

42 La chanson est incluse dans de nombreux recueils de chants publiés en Allemagne dans les années 1930 et au début des années 1940, notamment par des organisations nazies comme Kraft durch Freude ou le Bund Deutscher Mädel ; elle a par ailleurs été interprétée à de nombreuses reprises par le chœur des Jeunesses hitlériennes, et plusieurs de ces exécutions ont été retransmises sur les ondes de la radio allemande. Voir Gisela Probst-Effah, « „Im Märzen der Bauer“ », dans Ad marginem – Randbemerkungen zur musikalischen Volkskunde, no 81, 2009, p. 3 et p. 6-7, en particulier note 11 ; Fred K. Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933-1945, CD-ROM, 2005, en particulier p. 3319 et p. 5527.

43 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 11.

44 Ibid., folio 10.

45 Ibid., folio 9.

46 Ibid., folio 14. Le titre, ainsi que les idées de victoire et de liberté, sont sans doute empruntés à la chanson révolutionnaire Le Chant du départ (paroles de Marie-Joseph Chénier, musique d’Etienne Nicolas Méhul, 1794), très souvent reprise par les Résistants.

47 Germaine Tillion, Le Verfügbar aux Enfers : une opérette à Ravensbrück, Paris, La Martinière, 2005, p. 36, note 1.

48 Oddon, Chansons de prisonnières, folio 1.

49 Ibid.

50 Ibid., page de présentation non paginée.

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1929.html.

Quelques mots à propos de : Marie-Hélène Benoit-Otis

Université de Montréal

Chaire de recherche du Canada en musique et politique (OICRM / CCEAE)

Marie-Hélène Benoit-Otis est professeure de musicologie à l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique. Elle s’intéresse aux liens entre musique, diplomatie, propagande et résistance, notamment à travers le cas de la vie musicale sous le Troisième Reich et dans l’immédiat après-guerre (Musique et oppression : Contextes européens, dirigé en 2022 ; Chanter, rire et résister à Ravensbrück, codirigé en 2018).

Quelques mots à propos de : Cécile Quesney

Université de Lorraine

Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire

Cécile Quesney est maîtresse de conférences en musicologie à l’Université de Lorraine (Metz) et membre du Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire. Elle s’intéresse à l’histoire des pratiques musicales en France et en Europe au xxe siècle et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale (Chanter, rire et résister à Ravensbrück codirigé en 2018 ; Mozart 1941, coécrit avec Marie-Hélène Benoit-Otis en 2019).