Sommaire

Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.

Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques

- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse

- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »

Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol

- François Picard Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française

- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)

- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités

- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne

- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)

- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)

- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)

- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)

- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864

- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre

- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)

- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation

- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)

- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux

- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective

- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique

- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »

- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »

Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc

Approches anthropologiques

Sur l’air du tralala.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel

François Picard

Comme la plupart des gens en France, je connais depuis l’enfance La Mère Michel. La découverte d’autres paroles, anciennes, sur le même air, et surtout que l’air utilisé avant 1920 pour chanter le texte n’était pas celui partagé de nos jours m’a conduit dans une enquête historique que j’ai complétée par une enquête de terrain, examinant mentions indirectes, allusions iconographiques, textes, partitions, enregistrements. À l’intertextualité se sont greffées la centonisation et la neuro-cognition.

Like most of the people in France, I have known “Mother Michel” since childhood. The discovery of other words, and old ones, to the same tune, and that the tune used before 1920 to sing the text was not the one shared today led me into a historical investigation which I completed with a field investigation, examining indirect mentions, iconographic allusions, texts, scores, recordings. Centonization and neuro-cognition have been added to intertextuality.

La Mère Michel comme timbre1

1En 2009, au cœur du grand mouvement des enseignants-chercheurs contre la réforme Pécresse, le comité des musicologues « mobilisé·e·s » a formé une petite fanfare de rue avec anches, bien évidemment libres ou vagabondes : accordéon, mélodica et corneta china. Nous tous avons parfois remplacé nos cours par des ateliers, en particulier de fabrication de chansons sur timbre. La Mère Michel s’est retrouvée affublée des paroles « C’est l’amère Pécresse2 » : ça a bien marché, il a suffi des premières paroles pour que l’air soit identifié, il n’y a même pas eu besoin d’indiquer le nom de l’air à chanter.

La mise en parallèle des diverses présentations d’un même air au fil des publications permet de saisir des états différenciés du fonds oral et d’appréhender les mécanismes de variation de l’oralité. Elle traduit les aptitudes de notre mémoire à l’adaptation en fonction des données et des circonstances de chaque présent3.

2La découverte d’autres paroles, anciennes celles-là, sur le même air, et surtout parce que l’air anciennement (approximativement avant 1920) utilisé pour chanter La Mère Michel n’était pas du tout celui unanimement partagé depuis, m’a conduit dans une enquête historique que j’ai voulu compléter par une enquête de terrain, examinant mentions indirectes, allusions iconographiques, textes, partitions, enregistrements. La question de l’intertextualité est ainsi examinée au plus près des réalités vécues et partagées… ou non.

3Une chronologie a pu se révéler ainsi. Incidemment, deux phénomènes sont venus enrichir la question du timbre : un musicologue compétent peut connaître deux chansons sur le même air sans jamais avoir fait la relation, car – selon la proposition d’analyse et les leçons de la neuro-cognition – elles relèvent de deux parties de la mémoire ; la centonisation est bien différente du timbre, mais elle peut intervenir dans un air connu comme La Mère Michel au point qu’elle colle à la chanson pour la plupart des performeuses et performeurs pour en faire comme un air unique, ce que dément l’analyse génétique, prosodique et musicale.

4L’achat fortuit (quoique compulsif) d’un petit traité de musique4 dans un vide-grenier auvergnat a en effet bouleversé ma compréhension de l’identité de cette (de toute ?) chanson. Le livre appartenait au père du vendeur, lui-même âgé de 70 ans passés et originaire de Billom. En examinant l’ouvrage pièce par pièce, je découvre que la version de La Mère Michel notée dans ce livre5 est chantée sur un autre air (que j’appellerai A) que celui que je connais par tradition orale (que j’appellerai B6). Le travail sonore de Mathis Maïer et Anne Damon-Guillot met en évidence le passage de l’air A à l’air B :

50’ A imagerie d’Épinal Pellerin, 1880

0’23” A Chansons pour les petits enfants, Widor, 1884

0’50” A couverture de cahier, 1890

1’12” A Mlle Dumoulin, Les Chants populaires de la belle France, Nathan, 1924

1’35” A Les vieilles chansons françaises, 1930

1’57” A Chansons enfantines, France Debardie, 1940

2’21” A Chansons enfantines, Emma, 1984

2’44” B Enquête Baucomont7, recueilli par Mme Debien, institutrice, Aisne, 1932

3’08” B Les vieilles chansons des Galeries Lafayette, 1940

3’31” B À la ville de Saint-Denis, 1944

3’24” B carte postale Hardy, 1998

4’31” B Chansons françaises, Caramel, 2004

La Mère Michel timbre A

Notations musicales

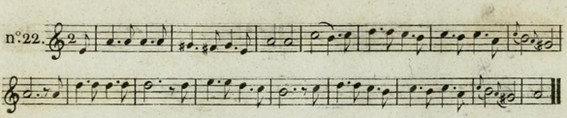

6Comme l’indiquent des érudits tels que Davenson, le premier air (A) fut très répandu. C’est un timbre de la Foire, un vaudeville, qui porte divers noms : Grand duc de Savoie, à quoi penses-tu, Ah ! si vous aviez vu [ou « si j’avais connu »] Monsieur de Catinat, Malgré la bataille, parfois même regroupés dans le même titre comme le no 22 de La Clé du Caveau. La plus ancienne version que j’ai pu trouver de l’air Ah ! si vous aviez vu Monsieur de Catinat a été publiée en 18118.

La Clé du Caveau, 1811, no 22.

7Le modèle textuel est « De 4 vers de 12 syllabes, les quatre rimes masculines9 ». Mais le timbre Grand duc de Savoie permet de remonter de près d’un siècle dans le temps10.

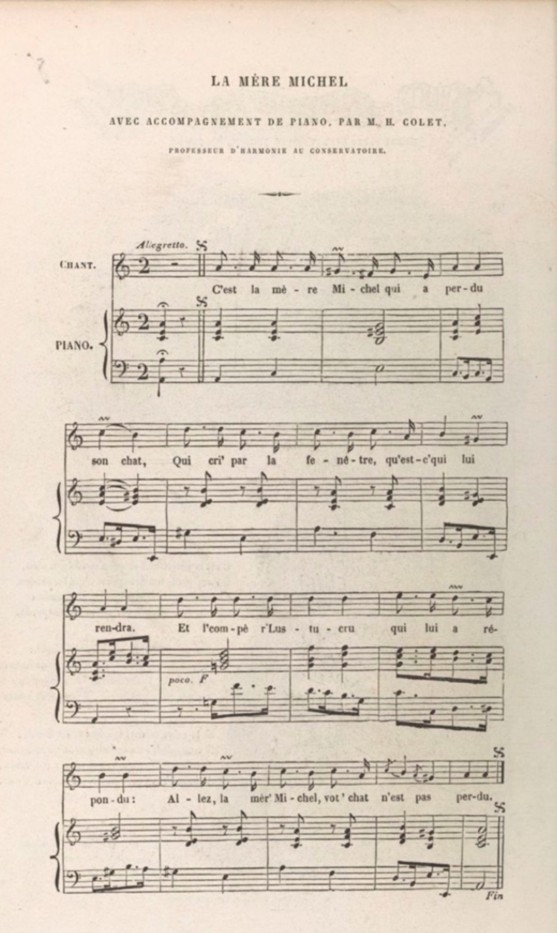

8Cet air a été choisi pour La Mère Michel au plus tard en 1843 puis, dans les éditions les plus répandues et de référence, jusqu’en 1957 au moins11. C’est en 1843 en effet que l’on trouve la première attribution de l’air A Malgré la bataille à La Mère Michel12. La plus ancienne version imprimée, paroles et musiques synchronisées, avec accompagnement de piano, date de 185813. L’air A est donc publié dès 1721, mais seulement en 1858 avec le texte de La Mère Michel.

Colet, Chants et Chansons populaires, 1858.

9Cependant, plutôt que 182014, l’historien d’aujourd’hui, tel que Manson15 ou moi-même, peut désormais dater le texte d’avant 1809 : à cette date, une note des Dîners du Caveau moderne à propos d’une pièce intitulée Le Chat perdu, de 176916, affirme en effet que « Tous les écoliers connaissent la vieille chanson : “C’est la mère Michel / Qui a perdu son chat, / Qui crie à tout le monde, / Qui le lui rendra”, etc.17 » Arrêtons-nous un instant sur la mise en musique du texte :

Colet, 1859 :

C’est la mè-re Michel qui a per-du son chat,

Qui cri’ par la fe-nê-tre, qu’est-c’qui lui ren-dra.

Et l’ com-pè r’Lus-tu-cru

qui lui a ré-pon-du :

« Al-lez la mèr’ Mi-chel vot’ chat n’est pas per-du ».

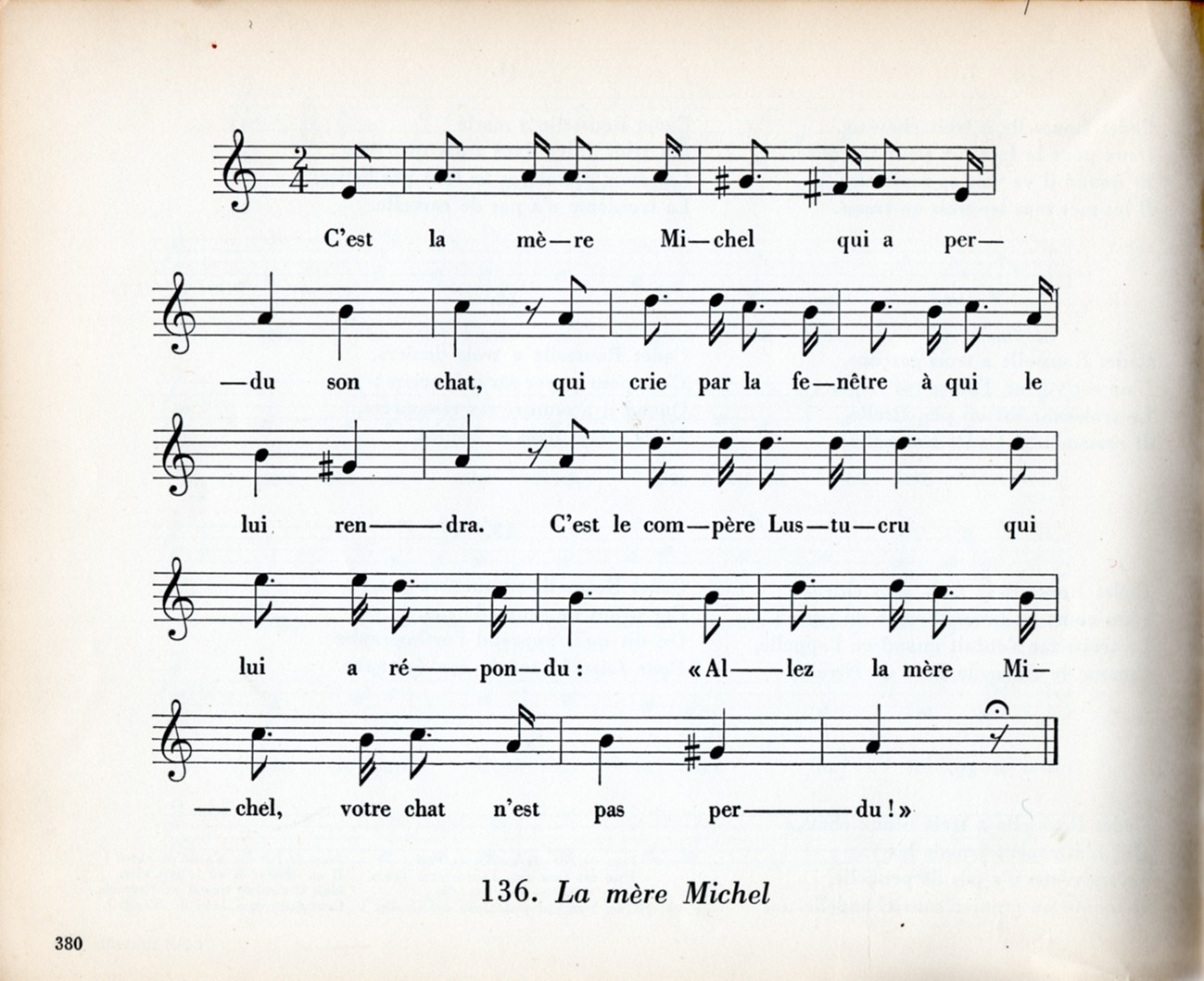

Augé (voir aussi Davenson 1944, no 136) :

C’est la mè-re Mi-chel qui a per-du son chat,

Qui crie par la fe-nêtre à qui le lui ren-dra.

C’est le com-père Lu-stu-cru qui lui a ré-pon-du :

« Al-lez la mère Mi-chel, votre chat n’est pas per-du ! »

10La réécriture de la mesure avec une levée par Augé, reproduite par Davenson, le conduit à une erreur manifeste de prosodie, avec un accent de durée sur « la » de « C’est la mère » et – pire – sur la syllabe « -re » de « la mè-re », fautes qu’on ne trouve ni chez Colet en 1859, ni chez Duhamel en 191318.

La Mère Michel, Air A, Davenson, 1957, p. 380 (1944).

Enregistrements

11L’air A de Grand duc de Savoie, Monsieur de Catinat, Malgré la bataille, ou La Mère Michel a disparu des mémoires et des programmes, mais a été heureusement réinventé dans des anthologies de la chanson française, grâce à des interprétations magnifiques par des instrumentistes du mouvement « trad.19 », Claude Flagel, vielleux20, et Jean Blanchard, cornemuseux21.

12Il existe toutefois un enregistrement daté de 1918 de l’air chanté par la Canadienne Éva Gauthier22. Il s’agit du plus ancien trouvé et il avait jusqu’à présent échappé aux érudits23 : le texte est bien celui de La Mère Michel, et l’air celui qui porte le numéro 22 dans La Clé du Caveau. Éva Gauthier (1885-1958), sœur de la violoniste Juliette, était une chanteuse réputée pour la perfection de sa prononciation. L’enregistrement, effectué aux États-Unis, était recommandé comme référence par une linguiste24 dans un splendide texte qui réjouira tous les ethnomusicologues et, au-delà, les linguistes fidèles à la démarche de Ferdinand Brunot dans ses archives de la parole25 : traiter de manière sonore les réalités auditives, qu’elles soient paroles ou musiques. Sans surprise, la version enregistrée ne présente aucune de ces fautes d’accent que l’on avait relevées chez Augé, quitte parfois à rajouter des temps.

La Mère Michel timbre B

Notations musicales

13Malgré son évidente dissémination, on peine à trouver la moindre trace écrite sous forme de partition de l’air B26 qui est pourtant le plus documenté actuellement par la mémoire familiale et collective comme par les enregistrements. Cet air est souvent doté d’un refrain : « Sur l’air du tra la la la / Sur l’air du tra la la la / Sur l’air du tra déridéra et tra la la ». Le refrain « Sur l’air du tralala » permet de trouver le timbre qui a été utilisé pour chanter La Mère Michel sur l’air B. Comme le relève dès 1846 le Journal des femmes27 et comme le montre un recueil de 185728, ce timbre a servi pour des parodies de fables de La Fontaine : « Le Renard et la Cigogne » (p. 333), « La Cigale et la Fourmi » (p. 294) ou « Le Corbeau et le Renard », devenu « Le Renard et le Corbeau ».

14Curieusement, on retrouve l’air B pour « Le Corbeau et le Renard », et avec les paroles « Sur l’air du tralala », dans Augé29, celui-là même qui à la fin du xixe siècle notait La Mère Michel sur l’air A Monsieur de Catinat. Les deux airs coexistaient vraiment alors, sans ambiguïté.

15L’air B « Sur l’air du tralala » est documenté – non comme timbre (au sens de modèle poétique rythmique) mais comme thème musical – par des variations musicales pour piano de Méreaux (1802-1874)30, voir en particulier « Tema » (p. 631).

16L’air B est répandu et pratiqué comme air de la chanson « Saint-Nicolas patron des écoliers » chantée en Belgique, dans le Nord et en Lorraine. La plus ancienne version textuelle connue de ce chant est notée pour la Picardie avant 185732. On le trouve aussi en Alsace33. Mais le même air est également associé aux paroles « Vader Adam » ou encore « Albert tegen Guillaume34 », « De kluiten van nonkel Jan », avec la remarque « Rond 1820 zou een cabaretgroep er het “tralala” refreintje aan toegevoegd hebben » (« Vers 1820, un groupe de cabaret aurait ajouté le chœur “tralala35” »).

17Une piste précieuse pour le refrain « Sur l’air du tralala » est fournie par le site flamand « cruel et amusant » (« wreed en plezant »), remarquablement bien informé quoiqu’il mentionne à tort une relation d’identité avec l’air de Catinat : « De vermelde melodie is “Maitre Corbeau”, beter gekend als “Sur l’air du tralala”, en dat is afgeleid van een soldatenlied uit 169336 » (« L’air sur lequel est chanté [“Albert tegen Guillaume”] est celui de “Maitre Corbeau”, mieux connu comme “Sur l’air du tralala”, un chant de soldats de 169337 »).

18Finalement, on ne trouve les paroles de La Mère Michel sur l’air B avec le refrain « Sur l’air du tralala » que sur Wikipédia38 et mamalisa.com39, sans référence antérieure.

19La recherche, cependant, permet de remonter à 1958, sans passer en rien par l’érudition académique convenue, pour la plus ancienne version enregistrée et avec partition40 ; on n’aura garde en effet de négliger les sources mineures, puisque c’est au détour d’un marché des collectionneurs que l’on découvre rien de moins que la plus ancienne partition connue de l’air B avec les paroles de La Mère Michel et son tralala (1936)41.

Enregistrements

20L’enregistrement le plus ancien trouvé de l’air B, mais avec le « Tralala » seulement à la fin, est tiré de la Méthode Louis Weill, professeur d’allemand au lycée Louis-le-Grand42. Un autre enregistrement d’archive, avec « Tralala », est celui de la phonéticienne Marie-Louise Bara de Tovar43. Comme l’avait montré l’étude des Archives de la parole de Ferdinand Brunot44, on voit dans les trois enregistrements les plus anciens, de l’air A comme de l’air B, le souci d’utiliser le phonographe pour, précisément, écrire le son, et d’abord celui de la prononciation, de la parole.

La Mère Michel leçons

Musique et sens

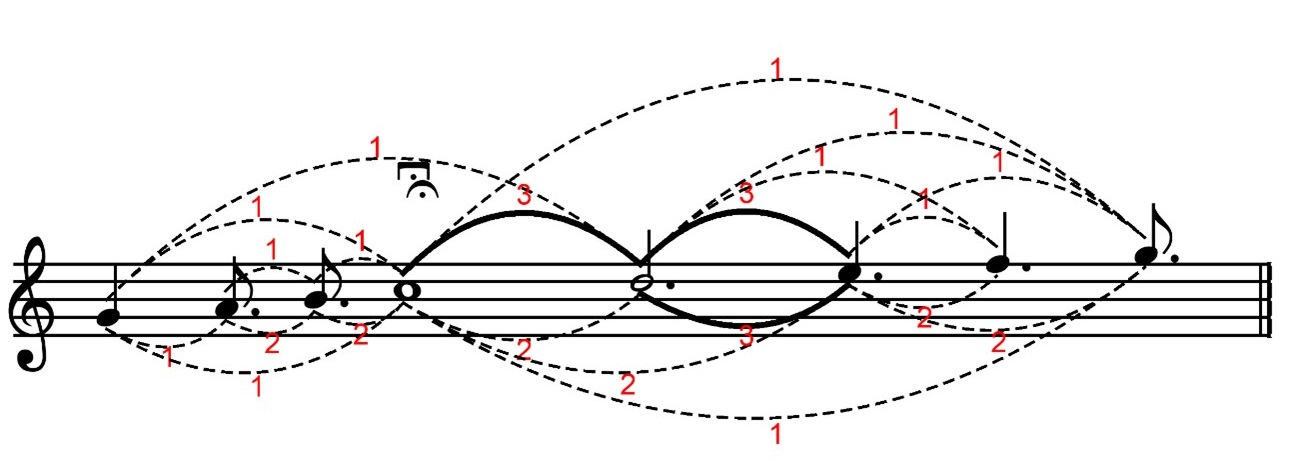

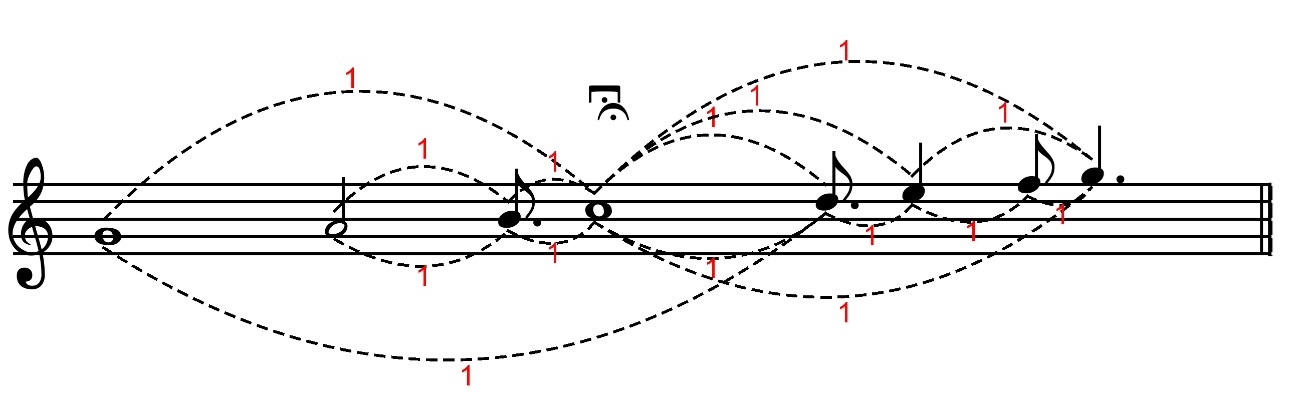

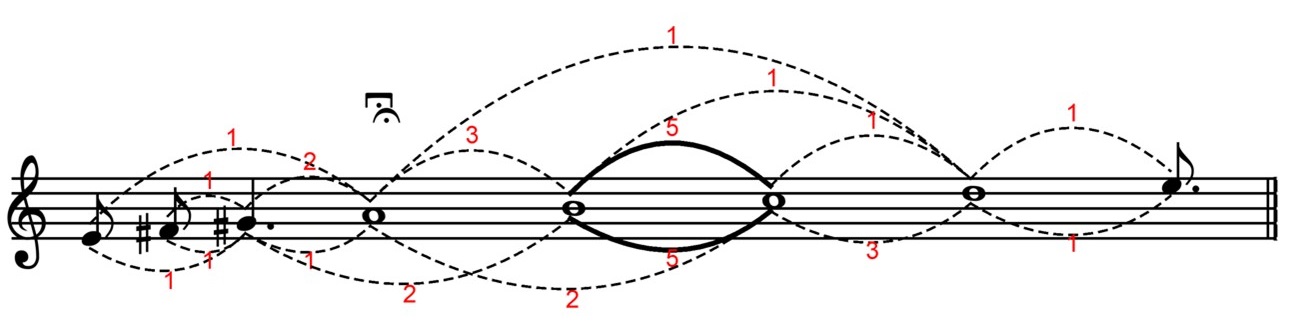

21Un même texte sur plusieurs airs, un même air pour plusieurs textes, voici une situation qui permet d’examiner ce qui se passe dans les rapports texte / musique45. L’air B (« Maître Corbeau » ou « Saint-Nicolas ») peut être analysé comme majeur46, avec, ramené au naturel, un ambitus d’une octave de sol à sol, initiale et finale, et note occupant le plus de temps, le do. On remarquera que l’air du Tralala présente les mêmes caractéristiques de hiérarchie scalaire et d’ambitus que « Maître Corbeau », mais des durées cumulées des notes différentes. C’est ce que montre le diagramme d’analyse mélodique proposé par Hornbostel47 et réalisé avec le logiciel MeiDunhuang, développé par Vincent Boucheau pour Wang Weiping :

Diagramme d’analyse mélodique La Mère Michel B couplet

Diagramme d’analyse mélodique La Mère Michel B Tra la la

22L’air A (Monsieur de Catinat) sera sans doute caractérisé comme mineur, comme le fait Augé48, sans qu’il puisse être rapporté à un diatonique sans accident : un même ambitus d’une octave, un même tétracorde sol-do dans le grave, mais transposé sur mi, et au-dessus un tétracorde la-si-do-ré, se prolongeant très occasionnellement jusqu’au mi, avec initiale, finale et note la plus fréquente la.

Diagramme d’analyse mélodique La Mère Michel A Augé

23On a ainsi le même texte chanté en mineur et en majeur, ou encore une chanson drôle et une chanson paillarde (Malgré la bataille) chantées sur le même air A, mineur, une chanson enfantine (et cruelle) et une chanson de quête (Saint-Nicolas) chantées sur le même air B, majeur. Comme l’ont remarquablement montré Anne Damon-Guillot et Emmanuelle Macaigne49, l’assignation à la rubrique « chanson enfantine » ne peut être attribuée avant l’invention d’une telle catégorie. D’un autre côté, les deux airs sont indiqués à deux temps binaires. On a donc sans doute fort peu d’intertextualité au sens palimpsestueux de Genette50.

Forme

24La Mère Michel chanté sur l’air A (Monsieur de Catinat) est un air de quatre phrases de quatre mesures, rimes masculines AABB, en [a] pour la rime A et en [dy] pour la rime B. De même pour la partie I de l’air B, en quatre phrases de quatre mesures, mêmes rimes, mais celle-ci est suivie à l’occasion, et dès « Maître Corbeau » (1857), par le « Tralala » en deux fois quatre mesures, qui commence en fait sur la mesure 16 de la partie I. Ce procédé consistant à créer une chanson en enchaînant deux airs est ce qu’on appelle « centonisation », une forme en patchwork, en habit d’Arlequin. Les associations Arexcpo en Vendée, RADdO (Réseau d’archives et de documentation de l’oralité) et EthnoDoc permettent d’entendre un enregistrement de collectage exceptionnel, conservé dans des archives mises à disposition de chacun : Madeleine Drapeau chante en solo, avec refrain chanté en chœur51. Cette pratique consistant à utiliser la texture pour souligner la forme est tout à la fois rare et évidente. Cet enregistrement est le fruit d’un travail rigoureux qui n’exclut pas a priori, au nom d’une authenticité dont le collecteur serait le garant, les chansons apprises à l’école ou documentées par l’écrit ou l’enregistrement commercial de la catégorie « chansons bonnes à chanter, bonnes à collecter ».

Oral et écrit

25Paroles et musiques ne se transmettent pas toujours ensemble, ce qui est le principe même du timbre, il leur arrive de se croiser, et l’étiquette elle-même, censée permettre l’attribution, peut se détacher. Quand le site mamalisa, par ailleurs si précis, dit que « Saint Nicolas, patron des écoliers » « se chante sur l’air de La Mère Michel52 », n’est-ce pas plutôt l’inverse ? et de quel air s’agit-il au juste53 ?

26L’attribution à Monsieur de Catinat de La Mère Michel chantée sur l’air B a la vie longue, alors qu’il semble bien, après expérience, qu’il s’agisse de deux airs bien différents : jamais chanter, entendre ou lire l’air A (par exemple sur Malgré la bataille) n’a évoqué à qui que ce soit La Mère Michel, alors que chanter, entendre ou lire l’air B sur « Ô saint Nicolas patron des écoliers » évoque irrésistiblement un air connu, immédiatement ou rapidement identifié comme La Mère Michel.

27Les rapports entre oral et écrit sont révélés par cette étude comme étant plus complexes qu’attendus. On trouve encore en 1956 des versions imprimées de La Mère Michel sur l’air A, soit longtemps après que l’air B est apparu et s’est imposé pour cette chanson (vers 1920). Les savoirs semi-savants disent en général que l’air a changé, mais la filiation de « Sur l’air du tralala » montre bien qu’il s’agit de deux airs, voire de trois (avec le « Tralala »), comme le montre aussi en 1889 la présence dans le même livre54 des deux airs : La Mère Michel sur l’air A et « Le Renard et le Corbeau » sur l’air B.

Ethnologie et neurosciences cognitives

28J’ai effectué une cinquantaine d’entretiens de collectage sur La Mère Michel, les airs A et B, soit à déchiffrer, soit à reconnaître, auprès de collègues musicologues et de membres de la famille Picard-Zamansky, allant de 19 à 98 ans. Pour ce faire, j’ai élaboré un questionnaire où j’alternais questions et déchiffrage (plutôt pour les musicologues) ou écoutes (plutôt pour la famille) :

Quel âge avez-vous ?

Où avez-vous fait vos études primaires ? Dans le public ? Le privé ?

Avez-vous fait partie d’une chorale ?

Je vous chante un air [ou : Je vous fais écouter un air enregistré] [ou : pouvez-vous me chanter cet air noté]

Le connaissez-vous ?

Un autre air…

Le connaissez-vous ?

Est-ce qu’il y en a parmi les quatre [ou : ces airs] qui sont les mêmes ?

Merci

29Tout le monde connaissait La Mère Michel, personne ne la connaissait sur l’air A (Monsieur de Catinat). Une bonne moitié de celles ou ceux qui m’ont chanté La Mère Michel n’ont pas chanté le « Tralala ». Personne ne se rappelait ni où ni quand il l’avait apprise. Contrairement à l’étiquette « chanson d’école » trop facilement collée, cette chanson est classée dans un lieu de la mémoire qui n’est ni émotionnelle, ni événementielle, mais sémantique, comme l’a remarquablement montré l’équipe INSERM de Caen : « Musical semantic memory in particular serves to register “well-known” melodies, but not the spatial or temporal circumstances of learning » (« La mémoire sémantique musicale en particulier sert à enregistrer des mélodies “bien connues”, mais pas les circonstances spatiales ou temporelles de l’apprentissage55. »)

30L’observation des neurologues permet également de rendre compte de cet autre phénomène : un spécialiste des timbres reconnaît tout de suite d’oreille l’air de La Mère Michel comme un air familier, mais dit d’abord : « C’est l’air d’“Au clair de la lune” ». Un cas tout à fait inattendu, particulièrement de l’enquêté lui-même, est celui d’un expert, enseignant de solfège en haut niveau : il déchiffre en chantant sans problème La Mère Michel sur l’air B, l’air standard, puis Saint-Nicolas patron des écoliers sur le même air, et s’exclame : « Je n’avais jamais remarqué que c’était le même air » ; il précise qu’il est Lorrain, et connaît donc bien l’une et l’autre chanson. On aura compris que les deux chansons sont inscrites dans deux lieux différents du cerveau, le premier est le lieu des airs communs, des chansons (plus encore sans doute que des mélodies) « bien connues », le second lieu est celui des airs particuliers à une identité collective, ici celle des Lorrains. L’ethnologie se trouve ainsi confortée par les neurosciences cognitives. Mais un air bien connu peut aussi être associé chez certains à une mémoire événementielle : ainsi d’une musicienne amoureuse depuis toute petite des chats, qui a été tellement horrifiée par l’histoire qu’elle se rappelle exactement où et quand (en 5e section de primaire) elle a appris la chanson.

1 Je tiens humblement à remercier les collègues spécialistes de littérature et de chanson françaises qui ont bien voulu accueillir un ethnomusicologue spécialiste de la Chine. J’espère apporter au domaine du timbre un petit peu de ce que nous avons appris des qupai 曲牌. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues, amis et membres de ma famille qui ont bien voulu se prêter au jeu de l’entretien de collectage, me chanter La Mère Michel et me raconter ce qu’elles et eux en savaient.

2 « C’est l’amère Pécresse qui a perdu sa loi / Qui crie à l’Assemblée à qui la lui rendra. / C’est les profs dans la rue / Qui lui ont répondu : / “Allez la mère ministre votre loi n’est pas perdue” », Atelier Protest Songs, UFR de Musique et musicologie, Université Paris-Sorbonne, février 2009.

3 Marlène Belly, compte rendu, « La Clef des chansonniers (1717). Erweiterte kritische Neuausgabe. Herausgegeben von Herbert Schneider », Revue de Musicologie, t. 92, no 2, 2006, p. 417-419 (loc. p. 419).

4 Claude Augé, Le Livre de musique, Paris, Vve Pierre Larousse, 1899 (princeps 1889, 24e édition).

5 Ibid., « xli. Ton de “si” naturel mineur », p. 91.

6 On écoutera tout d’abord le remarquable pot-pourri 12 versions de « La Mère Michel » – Œuvre sonore réalisée par Mathis Maïer et Anne Damon-Guillot, Réseau Canopé, en ligne, 2022.

7 Jean Baucomont, « Notre enquête-concours sur le folklore enfantin », Manuel général de l’Instruction primaire, 98e année, no 18, 1931, p. 370-372. L’enregistrement par Mathis Maïer ne fait pas apparaître de « Tralala » dans cette version.

8 Pierre Capelle, « 22. Ah ! si j’avais connu Monsieur de Catinat ou malgré la bataille », La Clé du Caveau, Paris, Capelle et Renand, 1811, p. 14 pour l’air et table 1 p. (3) pour la désignation de l’air.

9 Modèle no 37, ibid., p. (104).

10 « 178. Grand Duc de Savoye, à quoy penses-tu », Les Amours de Nanterre, dans Le Théâtre de la foire, ou L’Opéra comique, t. III, éd. A-R. Lesage et J.-Ph. d’Orneval, Paris, Étienne Ganeau, 1721, p. 51 de la Table des airs.

11 Charles-Marie Widor (accompagnements) et Jacques-Marie Boutet de Monvel (illustrations), Vieilles chansons pour les petits enfants, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1883, p. 45 (BnF Musique Vm Coirault 1793) ; Henri-Irénée Marou alias Henri Davenson (ci-après désigné sous ce seul pseudonyme), « 136. La Mère Michel », Le Livre des chansons, Neuchâtel, La Baconnière, coll. « Les Cahiers du Rhône », 1944, p. 573, rééd. Paris, Club des Libraires de France, coll. « Destins de l’Art », 1957, p. 380-381.

12 Chants et chansons populaires de la France, éd. T. M. Dumersan, deuxième série, Paris, Delloye et Garnier frères, 1843, n. p., sur le site Gallica BnF. Voir aussi ibid. Gallica p. 200.

13 « La mère Michel, avec accompagnement de piano, par M. [Hippolyte] Colet, professeur d’harmonie au Conservatoire », dans Chants et chansons populaires de la France, Paris, Plon, Lécrivain et Toubon, 1858, no 8, p. 1-2, disponible sur Gallica (f. 59-60).

14 Henri Davenson, op. cit. ; Aux sources des chansons populaires, éd. M. David, et A.-M. Delrieu, Paris, Belin, 1984, p. 74-75.

15 Michel Manson, « Naissance d’une chanson pour enfants : La Mère Michel », dans Eh bien, chantez maintenant ! Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant, dir. A. Damon-Guillot et E. Macaigne, Canopé, 2022, en ligne (réseau Canopé). Manson y rectifie la date de 1820 reprise initialement dans son article paru dans La Chanson dans la littérature d’enfance et de jeunesse, dir. F. Gaiotti et É. Hamaide-Jager, Arras, Artois Presses Université, 2020, p. 21-37.

16 Louis Carrogis alias Carmontelle (paroles), Jean-Benjamin de Laborde (musique), Le Chat perdu, opéra comique en un acte en prose mêlé d’ariettes, Paris, Moria et Lyon, Rouen, 1769.

17 Augustin de Piis, « La mère Gaudichon. Air : Et zon, zon, zon, Lisette, ma Lisette », L’Épicurien français, ou les Dîners du Caveau moderne, vol. 4, no 12, 1809, n. 1, p. 272.

18 Maurice Duhamel, C’est la mère Michel, ritournelle et harmonisation [pour chant et piano], Paris, Éditions Maurice Senart, s. d. [1913].

19 Sur le Trad., mouvement qui a suivi le folk, lire François Picard, « Du Trad. au Pré-trad. (et retour) », notice du CD Duo Peylet-Cuniot, musique klezmer d’hier et de demain, Buda 92568-2 (1992) ; François Gasnault, « LES MAISONS DU “TRAD’” : Ambition territoriale et investissement immobilier des associations de musiques traditionnelles (années 1970-années 2000) », 2017, hal-01989105.

20 Paul Rans et Claude Flagel, « Malgré la bataille », Three Scenes of War Trois tableaux de guerre, Fréa mwcd 4061, 2009, plage 13.

21 Jean Blanchard, « Les adieux de La Tulipe », dans Anthologie de la chanson française – l’histoire en chansons, dir. M. Robine, EPM, 1993.

22 Éva Gauthier (chant), Rosario Bourdon (piano), La Mère Michel, enregistrement du 21 juin 1918 à Camden (New Jersey), label Victor no 72165-B, de 1’12” à 2’35” ; autre enregistrement également, de 1’26” à 2’38”. Enregistrement à écouter ici.

23 Certaines listes de phonogrammes historiques indiquent un enregistrement de 1908 par un chœur d’enfants et Mme Zecca, peut-être liée à Ferdinand Zecca, le directeur artistique de Pathé Frères : voir Discography of American Historical Recordings.

24 Tatiana W. Boldyreff, « Phonograph versus Phonetics », The French Review, vol. 2, no 3, 1929, p. 207-208.

25 Ferdinand Brunot, la musique et la langue. Autour des Archives de la parole de Ferdinand Brunot, dir. J. Ducos et G. Siouffi, Diachroniques (revue de linguistique française diachronique), no 6, 2017 [2016].

26 Anne Damon-Guillot et Emmanuelle Macaigne, Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant, op. cit., p. 36, légendent « B. Frings, La Mère Michel, puzzle imprimé sur carton, Paris, c. 1900 » ; l’image a sans doute été créée pour les grands magasins Tietz d’Anvers, comme l’indique le site de l’université d’Anvers consulté le 17 septembre 2025. AKG images la date de 1895, sous l’identifiant AKG1063518.

27 « Levassor, le premier de tous, a grotesquement affublé les fables de Jean [de La Fontaine] de variantes et de fioritures profanes, en ressuscitant le vieil air du Tra, si cher au vaudeville. » Alphonse Duchesne, « Échos du monde parisien », Journal des femmes : revue littéraire, artistique et d’économie domestique, no 4, 1846, p. 180.

28 La Fleur des chansons populaires, Paris, Delarue, 1857, p. 265-266.

29 Claude Augé, « xxvii. Ton de “sol” naturel majeur », op. cit., p. 71.

30 Denis Havard de la Montagne et Michel Baron, Musica et Memoria (Musimem), notice « Amédée Lefroid de Mereaux », 2011. Comme le rapporte le site Wikipedia anglais, ce compositeur est réputé écrire des pièces très difficiles à jouer et sans intérêt musical. Pour reprendre les termes de Marc-André Hamelin dans un entretien accordé en décembre 2008 à Ethan Iverson : « Some of this stuff is just hair-raising and makes Alkan look like nothing. »

31 Amédée Méreaux, Variations brillantes sur l’air du Tra la la pour piano (Op. 57), Paris, Mme Cendrier, s. d. [1849].

32 Louis Dechristé, Souv’nirs d’un homme d’Douai de l’paroisse des Wios Saint-Albin, aveuc des bellés z’images. Croquis historique en patois douaisien, t. 1, Douai, Adam d’Aubers, 1857, p. 207-208.

33 Joseph Lefftez, « St. Nikolaus im Elsass », Elsaß-Land Lothringer Heimat, vol. 8, no 12, 1928, p. 353-355 : « Den Alten, dir noch vor 1870 in die Schule gingen, sind vielfach auch französische Sprüchlein in Erinnerung, in Rufach z. B. » [Les personnes âgées, qui sont allées à l’école avant 1870, se souviennent souvent des rengaines françaises, comme à Rufach (ma traduction)].

34 Johan Morris, « Vader Adam », Wreed en Plezant, de maktzanger in ere hersteld, 2013. Pour « Albert tegen Guillaume », les paroles « Op zeek’-ren dag to » [« ce jour-là »] renvoient à une chanson de Willy Key et Robert Stolz, « Adieu, mijn kleine Garde-Officier [Luitenant] », Amsterdam, Lbl Moormann K019, 1931, voir en ligne.

35 Ma traduction.

36 La date de 1693 est celle de la victoire du maréchal de Catinat (1637-1712) à La Marsaille (La plaine entre Piossasco et Orbassano, entre le château de Marsaglia et Turin).

37 Ma traduction.

38 C’est la mère Michel, notice Wikipedia, mais cette page a subi la contribution de l’auteur du présent article.

39 Le remarquable site mamalisa.com est signé et daté « Lisa Yannucci, 1996-2018 ». L’article consacré à La Mère Michel, présente une version B chantée à voix nue par Tatie Monique dans laquelle le placement des paroles comme l’air varient légèrement par rapport à la partition. L’image de la partition également fournie porte une erreur manifeste mesure 12 : « Allez » est regroupé en monosyllabe, ce qui produit un décalage jusqu’à la fin, qui affecte tout particulièrement « l’air du tralala ».

40 Lucienne Vernay (alias Mme Canetti) et Les Quatre Barbus (chant), Guy-Gérard Noël (illustration), « C’est la Mère Michel », Rondes et chansons de France no 4, Philips, E1E 9103 (45 tours / 17 cm), 1958, face 2, plage 1, mis en ligne sur Le Site de la famille Gras, 2018-. Autre interprétation : Lucienne Vernay (alias Mme Canetti) et Les Quatre Barbus (chant), « C’est la Mère Michel », Chansons pour vous et les enfants, Philips, B 76.482 R (33 tours microsillons), 1958, plage 6, site Gallica BnF.

41 Chants français, recueillis par Mme E. Bonnafous, illustrations Simone d’Avène ou A. Bonamy, Paris, Librairie Larousse, « Les livres roses pour la jeunesse », sans date, huit cahiers reliés, respectivement 4e livre (1936), p. 1. La présentation confond l’histoire de l’air B avec celle de l’air A : « La Mère Michel se chante sur un vieil air, très ancien puisque les soldats le chantaient, avec d’autres paroles, avant la Révolution. » Rien n’est dit non plus du « Corbeau et le Renard » (ibid., 5e livre, p. 11, repris sans référence à Claude Augé, loc. cit.), pourtant sur le même air B.

42 Irma Nordmann, (chant), avec piano, La Mère Michel, Méthode Louis Weill, Librairie Delagrave, disque Pathé saphir W.831, AP 2450 (80 tours, 29 cm), [enregistré entre 1911 et 1921 selon la BnF] à 1’37”. Voir aussi Irma Nordmann, Méthode Louis Weill, Leçons d’allemand pour débutants, Paris, Delagrave, 1919. Louis Weill et Irma Nordmann étaient mariés (voir Qui êtes-vous ? Annuaire des contemporains. Notices biographiques, éd. R. Burnand, Paris, Maison Ehret et G. Ruffy, 1924, p. 771, col. 1).

43 Marie-Louise Bara de Tovar (chant), La Mère Michel, Archives de la parole, éd. H. Pernot, Paris, Université de Paris, Institut de phonétique, AP 1386, 4 février 1929, jusqu’à 1’40". Née le 15 août 1885 à Paris (XVIIe arrondissement), Marie-Louise Bara de Tovar, née Augustine Marie-Louise Bara, a épousé en premières noces le 22 janvier 1909 Louis-Martin-Theodor Ravelo de Tovar, fils de l’ancien consul du Venezuela (Archives de Paris, État-civil, cote V4E7353, acte 2711 du 16 août 1885) ; elle est notamment l’autrice des Principes généraux de la diction française, Paris, Institut de phonétique de l’Université de Paris, 1933.

44 François Picard, « Ferdinand Brunot et l’enregistrement, de la parole au chant », Diachroniques, no 6, op. cit., p. 45-62.

45 Pour la Chine, lire François Picard et Kar Kun Alan Lau, « Qupai in Kunqu: Text-Music Issues », dans Qupai, The Heart of Chinese Music Structure, dir. A. Thrasher, New York, Routledge, p. 119-154.

46 Claude Augé, « xxvii. Ton de “sol” naturel majeur », op. cit., p. 71.

47 François Picard, Yassine Guettat, Youssef Chédid, Weiping Wang, Vincent Boucheau, Monika histogrammes, diagrammes, spectres, 2017, halshs-01459039.

48 Ibid., « xli. Ton de “si” naturel mineur », p. 91.

49 « Si la catégorie de la chanson enfantine paraît évidente, il s’agit en réalité d’une construction relativement récente. » Voir en ligne. On se reportera à Anne Damon-Guillot et Emmanuelle Macaigne, Eh bien, chantez maintenant ! Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant, en ligne ; Voir aussi Michel Manson, « Les chansons pour enfants deviennent des livres : du folklore à l’album de comptines », Lire en chantant des albums de comptines, dir. S. Rayna, C. Séguret, C. Touchard, Toulouse, Érès, 2015, p. 135-156. Également Anne Damon, « Bibliographie sur les chansons d’enfance », L’Association Française de Recherche sur les Livres et les Objets Culturels de l’Enfance, 2022.

50 Gérard Genette, Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.

51 Madeleine Drapeau, La Mère Michel, Palluau, 13 janvier 2004, Arexcpo en Vendée, en ligne. Sans doute Madeleine Drapeau née Segrétain, morte le 22 juin 2013, à l’âge de 88 ans : voir l’avis de décès paru dans Ouest France le 24 juin 2013, La Roche-sur-Yon (85) – Les Clouzeaux (85).

52 Lisa Yannucci, « Saint Nicolas, Patron des écoliers. Chanson de la Saint Nicolas », site mamalisa.com.

53 Élisa Delacour-Bonnamour, Variations sur l’air de la Mère Michel, pour piano, Paris, Eug. Mathieu, fils, 1888, site Gallica BnF. En l’occurrence, il s’agit bien de l’air A. Élisa Delacour-Bonnamour, élève de César Franck, fait partie de ces compositrices dont la vie est particulièrement méconnue. En 1863, elle signait « Élisa Bonnamour ». En tant que « Delacour-Bonnamour », elle enseignait le piano au 22, rue Sainte-Geneviève à Vernon dans l’Eure (Le Ménestrel, 28 décembre 1890, p. 415a). Elle signe une composition sur « L’Oiseau Bleu » d’Alphonse Daudet en 1893.

54 Claude Augé, Le Livre de musique, op. cit.

55 Mathilde Groussard, Fausto Viader, Valérie Hubert, Brigitte Landeau, Ahmed Abbas, Béatrice Desgranges, Francis Eustache, Hervé Platel, « Musical and verbal semantic memory: two distinct neural networks? », NeuroImage, 2010, 49 (3), p. 2764-2773. Ma traduction.

Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel » dans Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours,

Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2029.html.

Quelques mots à propos de : François Picard

Sorbonne Université

IReMus – UMR 8223

François Picard, ethnomusicologue de la Chine et anthropologue des rituels, professeur émérite à Sorbonne Université, publie depuis plus de dix ans également sur la voix, la récitation, le chant ; il mène également des travaux sur la circulation et la transformation des airs et des timbres, là-bas ou ici, et tente ici d’appliquer les savoirs acquis à l’étude des qupai.