Sommaire

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction

- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes

- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue

- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar

- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »

Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant

- Michel Collot La Terre parle ?

- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles

- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro

- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet

- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières

- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?

- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant

Alix Borgomano

1Les ouvrages examinés dans cette étude, qui proposent de prêter attention aux langages d’êtres autres qu’humains notamment par les pratiques de la traduction et de l’entretien, s’inscrivent dans un mouvement de réévaluation, dans les champs scientifique, philosophique et littéraire, de caractéristiques expressives longtemps considérées comme la chasse gardée de l’humain. À travers la figure centrale d’une espèce de coléoptère, le scolyte, dans Translations from Bark Beetle (2014) de Jody Gladding, et les huit espèces d’arbres sur lesquelles se concentre Tree Talks, Southern Arizona (2016) de Wendy Burk, mais aussi la grande diversité d’êtres qui les entourent et dont les deux recueils rendent compte entre autres par la retranscription mimétique de cris, de chants ou de coassements, s’affirme l’idée selon laquelle, si le sens de ces multiples et constantes prises de parole ne nous est pas toujours accessible, il vaut néanmoins la peine de prêter l’oreille.

2Le recueil de Jody Gladding, poétesse et traductrice du français1, s’inscrit dans un travail poétique qui allie le souci des relations au sein du vivant à celles qui s’établissent sur la page. Ses poèmes sont en effet souvent marqués par un fort espacement qui trouble la lecture linéaire, faisant ainsi écho à une pensée spatiale du texte poétique héritée notamment du Coup de dés de Mallarmé. La multiplicité des directions d’écriture et de lecture fait de l’espace de la page, dans son recueil I entered without words (2022), le lieu d’une « composition par champ2 » (field composition). Les lecteur·ices se trouvent alors « libre[s] d’explorer, de trouver des unités de sens qui se dissolvent et se recombinent, de tracer une constellation, de faire demi-tour et d’en découvrir une autre3 ». Les poèmes de Translations from Bark Beetle, qui se déploient tout comme ce plus récent recueil dans un format A5 horizontal, sont moins radicalement disséminés sur la page et dessinent des « unités de sens » plus identifiables. Toutefois, ils se donnent déjà comme un assemblage d’« interconnexions dans une écologie mouvante4 », dans la mesure où, explorant « l’idée selon laquelle le langage réside dans et émerge du paysage5 », ils semblent relever d’une co-création du texte poétique avec des êtres autres qu’humains. Le recueil prête en effet aux scolytes une réelle propension à écrire des poèmes et s’attelle à leur traduction malgré le fossé linguistique et conceptuel qu’elle implique de franchir, se rapprochant ainsi des préoccupations de la « thérolinguistique6 », discipline inventée par Ursula K. Le Guin avant d’être reprise par Vinciane Despret, qui la définit comme « la branche de la linguistique qui s’est attachée à étudier et à traduire les productions écrites par des animaux (et ultérieurement par des plantes), que ce soit sous la forme littéraire du roman, celle de la poésie, de l’épopée, du pamphlet, ou encore de l’archive7 ».

3En remettant en question la distinction attendue entre sujet humain et objet autre qu’humain du texte poétique, l’ouvrage de Wendy Burk est lui aussi marqué par sa double activité de poétesse et de traductrice de l’espagnol8, qui s’inscrivent toutes deux dans une réflexion sur « le fait de mettre des mots dans la bouche d’une autre personne9 ». Adoptant la méthodologie des enquêtes de terrain dans ses entretiens avec différents spécimens d’arbres caractéristiques du sud de l’Arizona, elle interroge non seulement la notion de langage des arbres mais aussi les structures de la communication que les humains établissent avec eux – et avec tous types d’êtres autres qu’humains. Sa démarche de retranscription des sons perçus pendant le entretiens fait signe, à première vue, vers la pratique du field recording (en français, prise de son en extérieur ou phonographie), en donnant l’impression d’une retranscription d’enregistrements. Toutefois, il est significatif de noter que les entretiens qui apparaissent dans le livre ne résultent pas de tels enregistrements, mais d’une prise de notes simultanée sur un carnet : celle-ci, se rapprochant parfois d’« esquisses10 », met en avant la dimension spatiale et visuelle de ces transcriptions partielles de paysages. Tree Talks se situe ainsi à la croisée d’une approche sonore et d’une composition visuelle, qui viserait à saisir, comme l’écrit Jean-Christophe Bailly, « le divers effectif de chaque instant de vie tel qu’en chaque champ d’espace-temps il s’entrouvre11 ».

4Ces deux propositions poétiques viennent ainsi envisager la possibilité (ou non) d’une compréhension entre humains et autres qu’humains et sonder – voire transgresser, dans le cas de Jody Gladding – la limite qui séparerait leurs langages, mais aussi leurs capacités d’expression respectives.

5En effet, la notion d’Umwelt telle qu’elle a été théorisée par Jacob von Uexküll, donnant à chaque espèce voire à chaque être un « monde propre », semblerait à première vue empêcher tout partage du point de vue ou de l’expérience du monde des êtres autres qu’humains. L’idée de cette inaccessibilité est caractérisée par Matthew Calarco comme une « approche fondée sur la différence12 », dont l’un des exemples les plus célèbres serait l’essai philosophique de Thomas Nagel « What Is It Like to Be a Bat? », qui affirme qu’il n’est pas possible pour un·e humain·e de connaître que « ce que cela ferait pour [lui·elle] de [s]e comporter comme une chauve-souris se comporte13 », mais pas d’accéder à l’expérience que fait la chauve-souris de sa propre existence. Cette conception différentialiste vient s’opposer à une « approche fondée sur l’identité14 », qui, dans les domaines éthique, juridique et politique, cherche à fonder la considération morale pour les autres qu’humains sur la reconnaissance de similitudes avec les humains. Dans le domaine littéraire, elle s’incarne de façon emblématique dans l’affirmation d’Elizabeth Costello, personnage de romancière dans le roman éponyme de J. M. Coetzee, qui reprend l’argument de Thomas Nagel pour le contredire :

il n’y a pas de limite à notre capacité à nous projeter à l’intérieur de l’être d’un autre. Il n’y a pas de bornes à l’imagination sympathique. […] [J]e puis me projeter dans l’existence d’une chauve-souris, d’un chimpanzé ou d’une huître, de n’importe quel être avec lequel je partage la substance de la vie15.

6C’est, avec semble-t-il plus de prudence, ce que propose Jody Gladding :

[C]omment pouvons-nous savoir ce qui est intraduisible si nous ne pouvons pas le traduire ? En m’engageant dans ces traductions de scolyte de l’orme, je peux commencer à découvrir ce qui est intraduisible. Je peux commencer à m’imaginer être une minuscule créature cylindrique qui se creuse un chemin à travers le bois en le rongeant, qui élabore des motifs que d’autres espèces pourraient trouver suffisamment intéressantes pour vouloir les lire. Je peux commencer à imaginer cette espèce, les violences et les raffinements de son langage : je peux commencer à comprendre ce qui est intraduisible chez les miens16.

7Si la traduction spéculative des poèmes écrits par les scolytes implique, pour la poétesse, une forme de projection dans leur « monde propre » – ou en tout cas une tentative, évidemment partielle et imparfaite, de projection –, celle-ci n’est toutefois pas sans limites ni complexité. Elle rejoindrait ainsi plutôt l’affirmation de Dominique Lestel selon laquelle « les Umwelten non humains, c’est-à-dire les environnements globaux des animaux envisagés du point de vue de celui qui vit dedans et qui vit avec, ne sont pas inaccessibles à l’humain, simplement d’accès difficile17. » Chez Wendy Burk, si la retranscription des « réponses » des arbres à ses questions relève déjà d’une interprétation – et donc d’une forme de traduction – du fait notamment de l’usage de signes typographiques connus, la poétesse évite toutefois de « faire parler » les arbres en préservant le caractère inintelligible de leur expression. Ainsi, l’intervention humaine est bien réelle, mais elle se refuse à permettre une saisie ou une compréhension, mettant ainsi en valeur l’« altérité radicale18 » de ces êtres tout en esquissant vers eux un geste de communication. Ce qui se joue peut alors s’apparenter à une reconnaissance de leur statut d’« aliens familiers19 » évoqué par Baptiste Morizot, avec qui il est possible d’entrer en contact « si l’on fait le travail diplomatique de traduction, d’intercession, si l’on se déplace dans cette zone frontière où les formes spécifiques se brouillent20 ». Sans présumer d’une continuité, il s’agit plutôt de tenter d’établir « un point de rencontre spécial entre deux formes de vie par ailleurs incommensurables21 ».

8Le choix, d’un côté, de la traduction du scolyte vers l’anglais et celui, de l’autre, d’une transcription restant en deçà de l’intelligible, sont également à replacer au sein d’une réflexion critique sur les implications (notamment politiques) d’un tel brouillage des frontières. En effet, l’idée, désormais très répandue, selon laquelle l’insistance sur une continuité entre humains et autres qu’humains permettrait de mettre fin au rapport de domination qui les lie, a été remise en question notamment par Kate Soper22 et Hicham-Stéphane Afeissa. Selon ce dernier, le « déni de l’altérité23 » des êtres autres qu’humains, monnaie courante dans une partie de la philosophie environnementale actuelle, reconduirait en fait un certain anthropocentrisme : il plaide alors, au contraire, pour une reconnaissance de « leur altérité fondamentale et [de] la richesse de leur mode d’existence24 ».

9Ces deux ouvrages, du fait de leurs degrés très variables d’intervention sur les langages du vivant, semblent entretenir avec la question de la traduction des autres qu’humains des relations bien distinctes. Ils semblent toutefois témoigner tous deux de l’effort, qui caractérise selon Matthew Calarco une troisième voie, celle de l’« indistinction25 », de « rendre inopérante toute volonté nostalgique d’appliquer des caractéristiques humaines aux animaux ou de complexifier les différences entre êtres humains et animaux », délaissant temporairement l’opposition entre identité et différence pour tenter plutôt d’établir « des façons alternatives de vivre, d’entrer en relation, d’exister avec des autres de toutes sortes (humains et non-humains26) ». Tant Translations from Bark Beetle que Tree Talks se donnent ainsi comme des espaces où peut s’épanouir l’altérité des langages animaux et végétaux, qui est rendue plus ou moins assimilable, intelligible, sans pour autant disparaître – c’est bien l’enjeu, comme le soutient Marie Cazaban-Mazerolles, des littératures de l’extrême contemporain qui tentent de « traduire les existences animales plutôt que les travestir, [de] rendre compte de ces exo-subjectivités sans en dévoyer l’altérité27 ». Chez Jody Gladding, l’effort de l’« imagination sympathique28 », qui tente d’accéder à l’Umwelt des scolytes de l’orme, n’est pas sans lacunes, et la traduction ne vise pas à (ou n’est pas capable de) rendre entièrement transparents les poèmes gravés dans l’écorce. Chez Wendy Burk, si la forme de l’entretien devrait en principe avoir pour condition sine qua non la possibilité d’une compréhension mutuelle, elle semble au contraire permettre de révéler une incommunicabilité sur laquelle, comme on tentera de le montrer, il serait paradoxalement possible de fonder un autre mode de la relation éthique au reste du vivant. Il est ainsi possible d’examiner ces œuvres à l’aune de l’appel, lancé par Joan Retallack, en faveur d’une pratique poétique qui ne viendrait pas « occuper les “espaces vides” de l’altérité » mais, donnant à l’altérité un « droit de réponse », empêcherait l’opposition grossière entre « un nous volubile » et « un eux silencieux ». La démarche expérimentale ainsi envisagée, reposant sur une « altérité réciproque29 », viendrait « se mettre en quête de ce qui ne peut être su que par les moyens de la poésie, approcher ce qui est radicalement inconnaissable avant le projet poétique, agir sur un mode interrogatif qui cherche à inviter l’expérience extra-textuelle dans la poétique en quelque sorte dans ses termes, des termes autres que ceux dictés par des désirs égoïstes30 ».

10En choisissant de « fabuler, activement, pour faire passer et sentir des possibles passés inaperçus, ou restés en sourdine31 », ces œuvres viennent, comme on s’efforcera de le montrer, délaisser l’exigence d’une vérité factuelle au profit d’une valeur heuristique de la spéculation32 – donc d’une « vérité imaginative33 ». On cherchera ainsi à examiner les moyens poétiques par lesquels se déploient ces « traductions partielles et défectueuses de la différence34 », qui ne cherchent pas à atteindre un idéal de transparence et d’immédiateté mais laissent l’altérité des insectes, des arbres et des nombreux êtres qui s’expriment autour d’eux (et avec eux) faire irruption dans l’espace de la page et déranger nos attentes d’une traductibilité du vivant. Le caractère spéculatif de ces expérimentations, qui se confronte sans cesse à la nécessité éthique de ne pas ventriloquer les autres qu’humains, instaure ainsi l’imagination et la sensibilité comme des modes primordiaux du savoir, un savoir poétique du vivant qui se crée grâce à et à travers l’inintelligible.

« et si / l’invisible était / simplement // l’inaperçu35 »

11L’ouvrage de Jody Gladding, Translations from Bark Beetle (2014), tire son titre non pas d’un procédé systématique caractérisant l’intégralité du recueil, mais d’une petite demi-douzaine de poèmes qui se donnent effectivement comme des traductions d’inscriptions gravées dans de l’écorce par des scolytes de l’orme (Hylurgopinus rufipes en Amérique du Nord, Scolytus multistriatus pour leurs cousins européens36). De fait, il semble particulièrement significatif que l’autrice choisisse de se concentrer sur des insectes, auxquels on nie facilement, au contraire des grands mammifères, toute continuité avec l’humain, et qui ne sont que rarement les objets de tentations d’anthropomorphisme – et d’autant plus sur des coléoptères, habituellement exclus du cercle restreint des insectes qui peuplent les rêveries humaines. Comme l’écrit Bertrand Guest, « [s]i chacun reconnaît le chant exceptionnel des cigales, si certains autres rares insectes accèdent à cette dignité, comme les guêpes, […] envisage-t-on qu’il y ait une voix du charançon, de la mite ou du termite37 » – ou encore du scolyte ? Il s’agit ainsi de reconnaître cette « dignité » à des êtres, « mineurs parmi les mineurs38 », qui n’accèdent que très peu à l’imaginaire poétique ou aux débats scientifiques et philosophiques sur l’expressivité des animaux – ou, peut-être, de refuser le principe même d’une telle « dignité » accordée seulement à certains. En outre, les scolytes de l’orme sont très largement considérés comme des insectes nuisibles, dans la mesure où ils sont le principal vecteur de diffusion de la graphiose de l’orme (« Dutch elm disease »), maladie fongique responsable du déclin voire, dans certaines régions d’Amérique du Nord, de l’extermination entière des populations d’ormes39, et considérée donc comme une catastrophe écologique40.

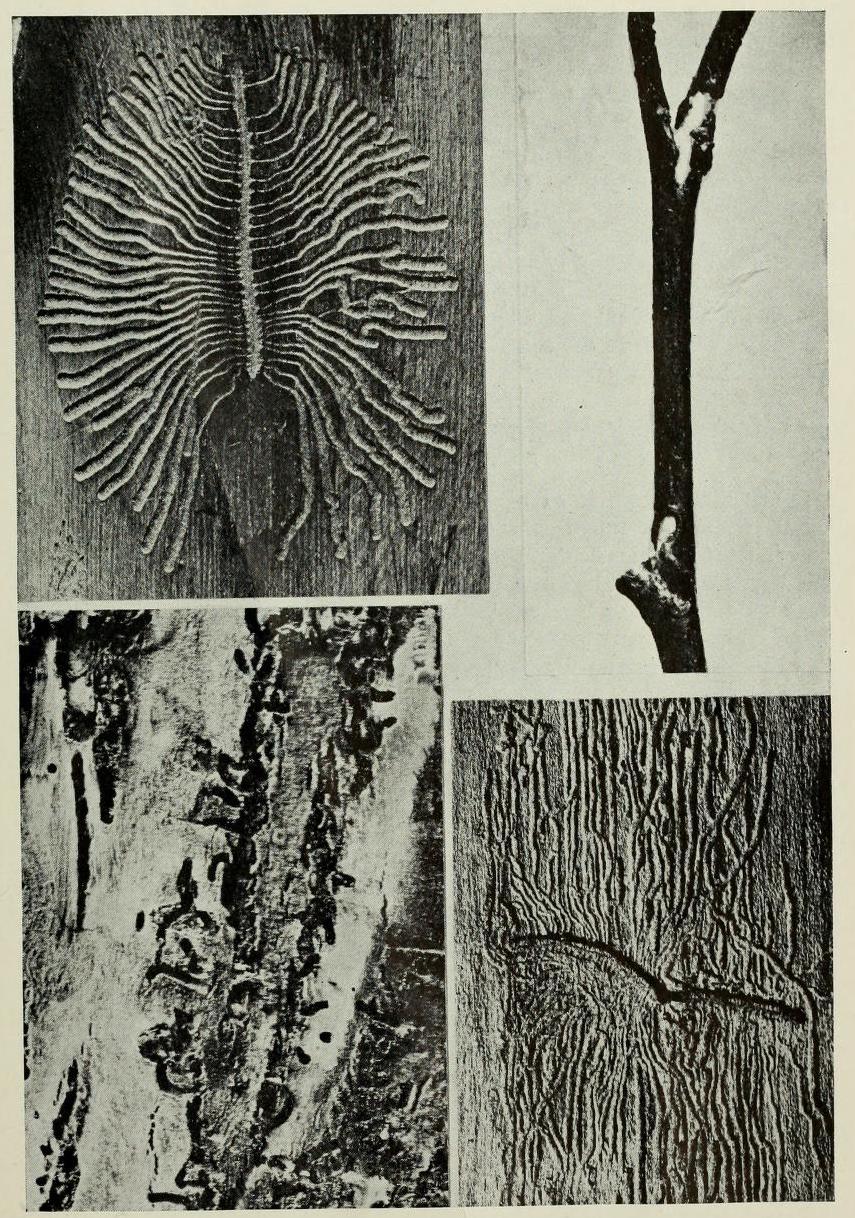

Galeries creusées par les scolytes porteurs de la graphiose de l’orme.

Massachusetts Agricultural Experiment Station, « Figure 6. The Work of the Carrier Beetles », dans Bulletin, no 343 : The Dutch Elm Disease. A New Threat to the Elm, Amherst, Massachusetts, Massachusetts State College, mai 1937, p. 13.

12C’est bien à partir de cette maladie dévastatrice, toutefois, que peut venir s’opérer une première reconnaissance de la capacité d’expression artistique des scolytes – en tout cas en français. En effet, le nom de « graphiose », qui n’est pas utilisé en anglais, désigne les stries laissées dans l’écorce par les scolytes adultes, qui y creusent des tunnels afin d’y pondre leurs œufs, puis par les larves qui, pour se nourrir, creusent des tunnels perpendiculaires aux premiers et, une fois arrivés à l’âge adulte, percent la couche extérieure de l’écorce pour s’envoler vers un autre arbre41. Ce terme vient ainsi rendre encore plus apparent le retournement opéré par le recueil, qui donne (ou rend ?) aux galeries creusées par des insectes ravageurs leur pleine valeur de gravures, ou plutôt de graphies42. Dans un renversement de la perspective qui tente d’imaginer ce qu’elles signifient pour les scolytes, ces graphies – qui, du point de vue des arbres, relèvent bien de la thanatographie, puisque ce sont elles qui non seulement signalent mais, surtout, opèrent la mise à mort – sont envisagées par Jody Gladding avant tout comme une expression de leur désir :

Pour moi, ce sont des poèmes d’amour. Comme tant de nos poèmes, ils parlent de désir. Il faut beaucoup de scolytes, traversant les nombreuses étapes de leurs vies, pour achever un poème de scolyte. Bien souvent, ils travaillent les uns parallèlement aux autres, creusant des sillons qui ne se croisent jamais, bien qu’ils puissent sentir leurs vibrations respectives à travers l’écorce43.

13La transformation de la destruction en marque d’un désir, qui s’opère dans le choix de la perspective de l’insecte ravageur plutôt que de l’arbre ravagé, vient ainsi interroger « la relation entre la beauté et la destruction44 ». L’ouvrage prend donc le parti d’une continuité possible entre les expressions graphiques des scolytes et celles des humains, continuité tant linguistique qu’émotionnelle : ces productions seraient non seulement traduisibles, mais aussi animées par le même mouvement que nombre de poèmes écrits par des humains – à la différence près que les poèmes de scolytes sont par essence des productions collectives, que la traduction par une seule humaine ramène à une démarche individuelle. À travers cet acte spéculatif, c’est non seulement la reconnaissance d’une expressivité poétique mais aussi la possibilité pour les humains d’y accéder et de la comprendre qui est en jeu.

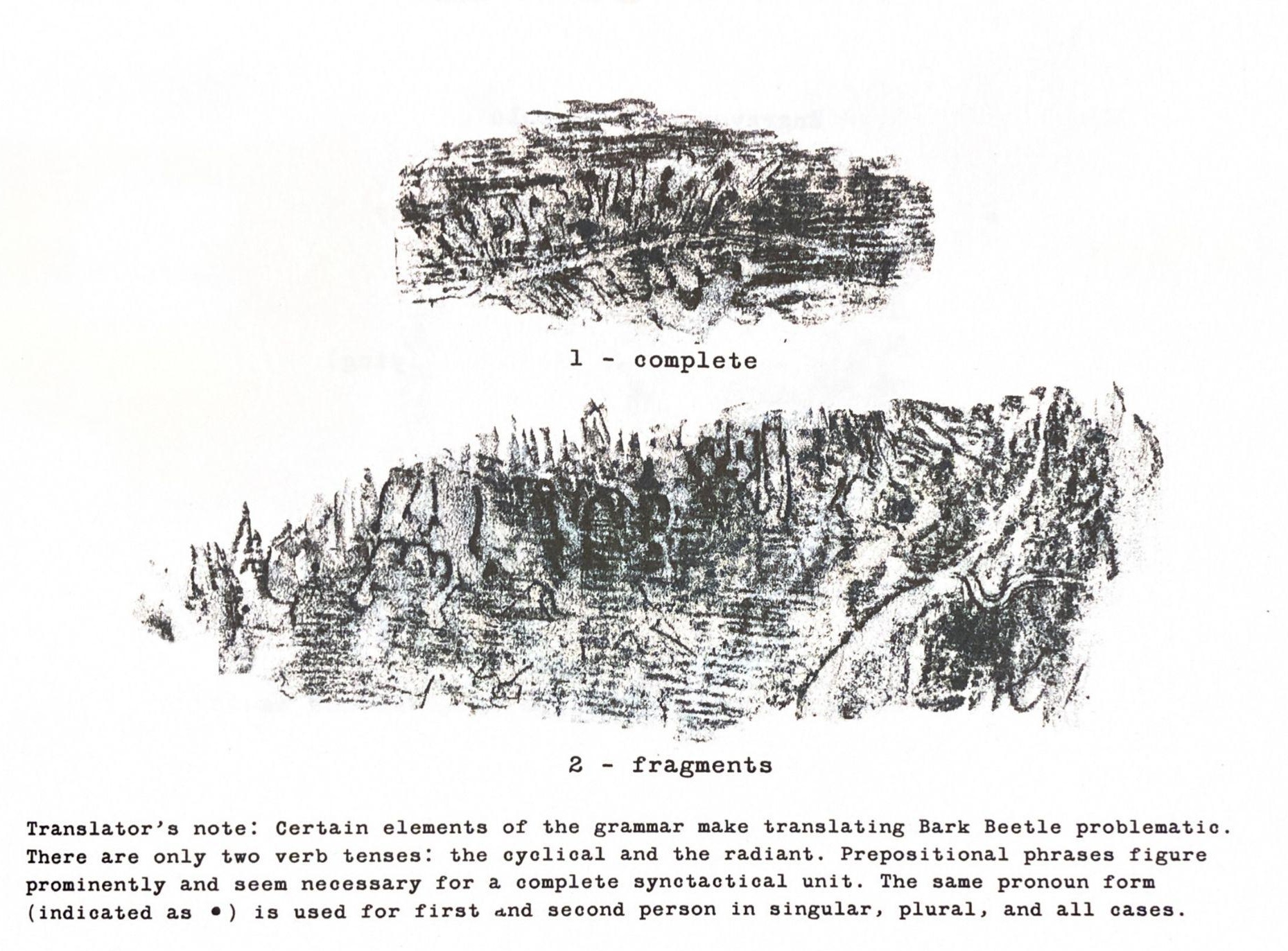

14Les graphies sont reproduites dans le recueil en regard de leur traduction (celle-ci étant toutefois première dans l’ordre de la lecture) grâce à des empreintes que l’autrice réalise à la mine de graphite. La figure de la traductrice, experte qui fait l’intermédiaire entre les gravures des scolytes et les lecteur·ices, accompagne le texte de quelques notes sur la grammaire, afin de rendre compte notamment des difficultés, tant linguistiques que conceptuelles, que pose la traduction :

Jody Gladding, « Spending Most of Their Time in Galleries, Adults Come into the Open on Warm Sunny Days: Translations from Bark Beetle », Translations from Bark Beetle, Minneapolis, Milkweed Editions, 2014, p. 7.

« Note de la traductrice : certains aspects de sa grammaire rendent la traduction du Scolyte de l’Orme difficile. Il n’y a que deux temps verbaux : le cyclique et le radiant. Les constructions prépositionnelles occupent une place importante et semblent nécessaires pour qu’une unité syntaxique soit complète. La même forme pronominale (figurée par •) est utilisée pour la première et la deuxième personne au singulier, au pluriel et pour tous les cas. »

15De fait, le point médian utilisé pour traduire cette forme pronominale commune est la principale forme d’étrangéification du texte, les temps verbaux que sont le cyclique et le radiant n’affleurant pas à la surface de l’anglais. Ce point laisse toutefois exister, dans le texte, les indicateurs des personnes grammaticales, dans une forme de demi-mesure entre le pronom unique suggéré par la note et la nécessité du choix entre différents pronoms en anglais : s’il se substitue entièrement au « je » (« •’ve learned through wood45 »), il remplace seulement une des lettres dans les autres pronoms de première et deuxième personne (« yo• can only travel in one direction », « this love at work in •s46 »). Enfin, dans le cas des déterminants possessifs, il est inséré au milieu du mot sans pour autant en remplacer une lettre (« they’ve ruined / m•y quiet / cul-de-sac47 »). Le fonctionnement de cette langue vient alors davantage modifier la langue anglaise à travers la traduction que réellement s’y substituer, ce qui facilite la lecture du texte – toutefois, même s’il peut être tentant de lire à travers ce point médian comme s’il était transparent, il faudrait garder à l’esprit qu’il signale plusieurs combinaisons possibles. Ainsi, l’expression « cet amour à l’œuvre en n•s », si elle semble être traduite à la deuxième personne du pluriel, pourrait selon Lynn Keller48 aussi bien être remplacée par « en m•i », « en t•i », « en v•s ». La traduction prend ainsi le parti d’une lisibilité presque complète tout en faisant signe vers les variations dont elle ne peut pleinement rendre compte.

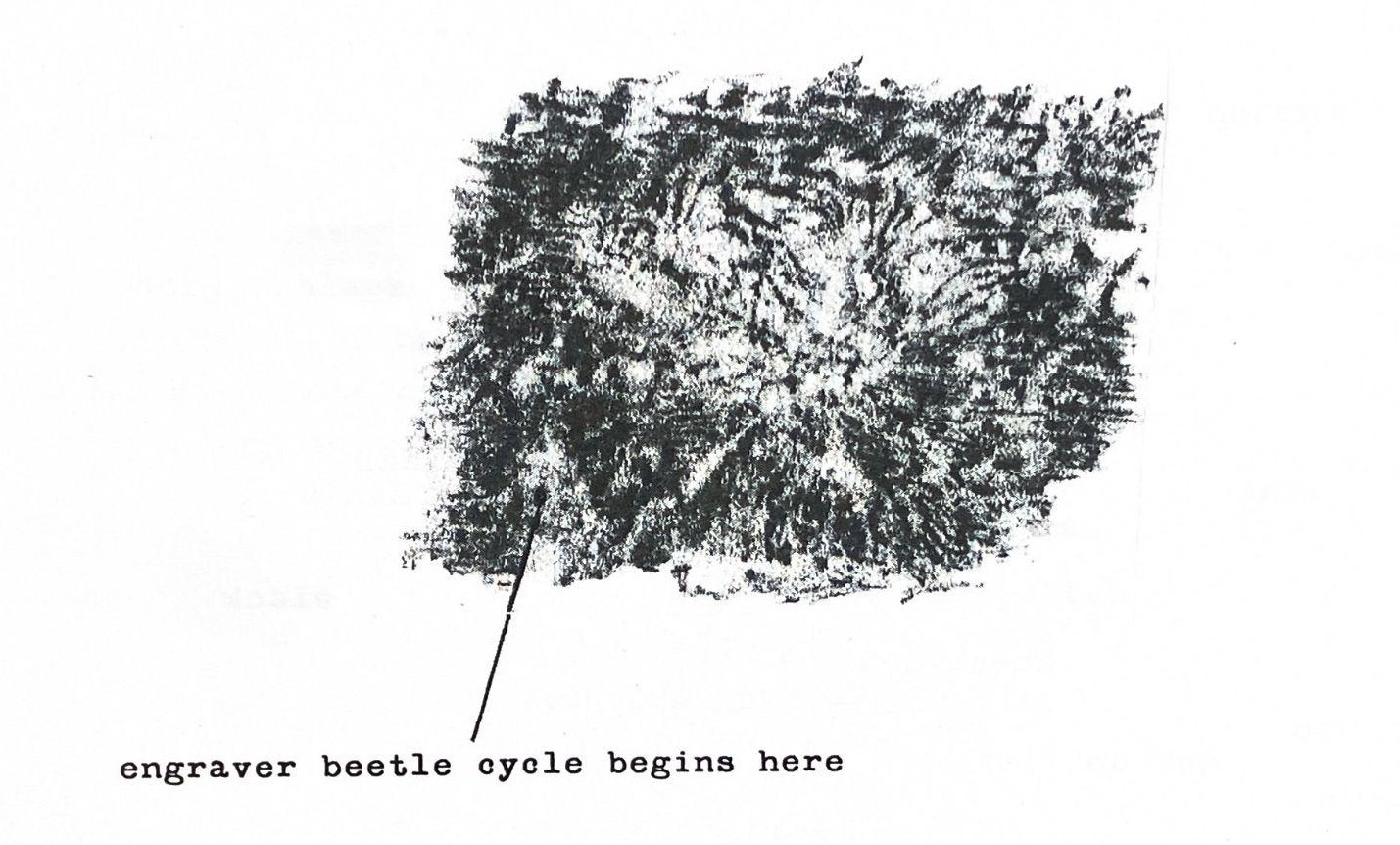

16Le point semble en fait correspondre au trou fait dans l’écorce extérieure de l’arbre par le scolyte adulte qui vient s’y loger pour pondre, trou dont la multiplication signale une infestation de l’arbre. C’est à partir de ce « • » sujet poétique, note la traductrice, que « commence le cycle du scolyte graveur49 » :

Jody Gladding, « Engraver Beetle Cycle », Translations from Bark Beetle, op. cit., p. 9.

17Malgré la distance linguistique, ces poèmes présupposent une traductibilité, même si elle est nécessairement partielle ; elle met en fait l’accent sur le statut de co-créatrice qu’occupe la traductrice. Ainsi, l’on peut lire sous la dernière empreinte d’écorce une « [n]ote de la traductrice : cette traduction prend quelques libertés vis-à-vis de l’original, qui semble être une forme archaïque de Scolyte de l’Orme50 ».

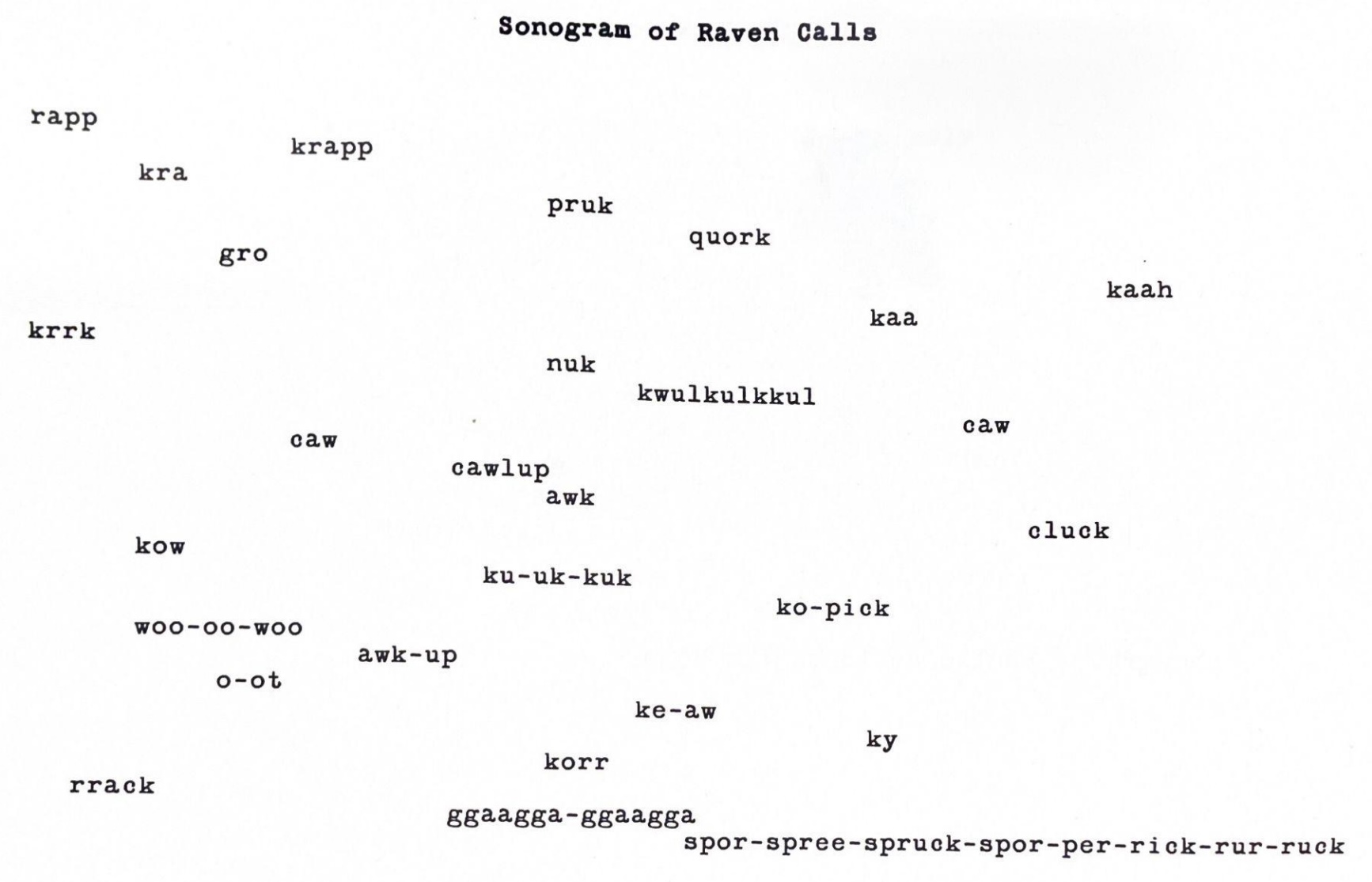

18Les autres poèmes qui composent le recueil, s’ils ne relèvent pas de la même démarche que les traductions de poèmes de scolytes, entretiennent également un rapport serré à la fois au support de l’écriture – puisqu’un grand nombre d’entre eux sont reportés sur la page après avoir été inscrits sur des plumes, des coquilles d’œufs ou des morceaux de bois, mais aussi des radiographies et des formulaires administratifs – et à l’expressivité du vivant, abordée selon des stratégies poétiques diverses. Ainsi coexistent notamment dans l’ouvrage un « Sonogramme de cris de corbeaux51 », qui repose donc sur l’écoute et la retranscription mimétique de la voix des oiseaux, et, dans une perspective opposée, un poème en prose dont le locuteur est le « nous » des Américain·es devenu·es « une race de géants52 » et dans lequel on peut lire : « Les papillons n’essayaient pas de nous dire quoi que ce soit et de toute façon nous n’aurions pas remarqué53. » Cette affirmation d’une communication inexistante, non tant parce qu’elle aurait été rompue que parce qu’elle n’aurait jamais été engagée54, fait apparaître les actes d’attention aux langages des autres qu’humains qui composent le recueil comme la tentative de compensation d’un désintérêt généralisé. Le choix du titre, qui fait des scolytes la figure prépondérante de l’ouvrage malgré le nombre réduit des poèmes les traduisant, semble ainsi caractériser plus largement un effort de prise en compte de ce qui reste dans les marges de l’attention (poétique) humaine et une invitation au renversement de point de vue.

19Par ailleurs, la frontière entre l’écriture poétique humaine et l’expression du reste du vivant se brouille encore davantage si l’on considère l’inscription de nombreux poèmes sur des supports divers, qui vient perturber le statut du support et l’origine de la parole poétique, a fortiori lorsque les supports d’inscription sont d’origine naturelle et/ou coïncident avec l’apparent sujet autre qu’humain du poème. La section « Notes » à la fin du recueil précise bien que « [l]es poèmes dans la section 2 sont transcrits à partir des objets ou des matériaux mentionnés55 ». Ce que l’on lit sur papier serait donc la version seconde, qui suit ce que l’on peut observer à la fin de l’ouvrage, dans une section pourtant intitulée « Illustrations » – position et appellation qui semblent reléguer les supports matériels au second plan. L’autrice affirme en revanche dans une interview que le poème « roc » était « sur papier bien avant de se retrouver sur une plume56 » : c’est alors, plutôt qu’un simple mouvement de retranscription, un échange continuel entre support matériel et texte imprimé qui s’établit. Certains supports d’origine ne sont toutefois pas présents dans cette section, en particulier ceux qui impliquent une pratique similaire au land art57, par exemple dans le cas du poème « glyph », originellement inscrit « sur une étendue de sel58 » qui ne nous est pas donnée à voir. Par ailleurs, certaines indications de support varient : le poème « Gris-gris is a powerful charm » se termine par la mention « [in stone] », donc dans la pierre, tandis que la section « Illustrations » indique « on split slate », c’est-à-dire sur un morceau d’ardoise brisée – à noter que quelques pages plus tôt, le poème « Seal Rock » était bien suivi de la même indication. Le déplacement du sur au dans n’est pas justifié par le mode d’inscription, puisque le poème est bien peint sur et non gravé dans l’ardoise. Le fait d’indiquer que le poème est inscrit « dans la pierre » vient reprendre le texte qui, lui-même, en appelle à l’imaginaire d’un univers tout entier « perfusé de signes59 » en annonçant : « c’est écrit dans les cendres / c’est écrit dans la pierre60. » Dans ce poème, l’inscription du poème par la main humaine sur un support matériel s’entrecroise avec l’idée d’une parole qui prendrait son origine dans la matière : comme l’écrivent Cécile Brochard et Anne Gourio, « l’écriture semble surgir de la matière, à moins qu’elle ne se soit déposée en elle depuis toujours61. » C’est bien ce que la lecture performée de ces poèmes permet d’évoquer, comme l’affirme l’autrice à propos du poème « Corbeaux nichant », inscrit sur une coquille d’œuf qui apparaît brisée :

L’œuf n’était pas brisé au départ. Avant qu’il ne se brise, je pouvais en fait l’utiliser lors des lectures—doucement, parce que les caractères sont petits et qu’il faut constamment tourner l’œuf. Une fois, dans un lycée, un élève est venu me voir à la fin et m’a dit que c’était comme si les mots sortaient de l’œuf à mesure que je les lisais. Dans l’idéal, cela serait vrai pour tous ces poèmes-objets62.

20Le support d’écriture évolue ainsi au fil des lectures, conférant au texte un caractère éphémère et changeant qui l’inscrit dans le rythme du vivant. Les diverses stratégies poétiques qui s’entremêlent dans le recueil, si elles s’organisent sous l’égide des traductions du scolyte de l’orme, se donnent alors comme autant de tentatives de transformer le rapport qu’entretient la poiesis humaine avec celle du reste du vivant, en déplaçant – même légèrement – le point d’origine de l’écriture, en figurant des glissements de point de vue, en brouillant parfois la lisibilité afin d’introduire l’altérité du vivant dans le langage humain. En effet, le fait de placer l’œuf à l’origine de la parole poétique est renforcé par le fait que ce poème vient conclure une variation en trois temps autour de l’expressivité des corbeaux, qui contient également le poème « roc » inscrit sur une plume (sans que l’énonciateur·ice du poème soit vraiment identifiable) et, surtout, qui commence par le « Sonogramme de cris de corbeaux63 » – qui n’en est en fait pas vraiment un, dans la mesure où il s’agit en principe d’une représentation visuelle et non d’une transcription verbale. Celui-ci, d’une manière similaire à ce qu’on observe dans Tree Talks, vient transcrire sans chercher à le rendre intelligible le langage des oiseaux :

Jody Gladding, « Sonogram of Raven Calls », Translations from Bark Beetle, op. cit., p. 10.

21Ce poème formé par dissémination d’onomatopées dans l’espace de la page évoque par ailleurs les pratiques de poésie phonétique ou de poésie sonore, qui cherchent à rendre aux humains un statut de « résonateurs puissants64 » en mettant l’accent sur la matérialité d’une communication verbale affranchie du contenu sémantique – à la différence près que ces combinaisons phonétiques ne sont dénuées de sens que pour les humains qui les lisent, et non pour les corbeaux qui les produisent. La multiplicité des onomatopées et leur combinaison en phrases, en particulier à la fin du texte, témoigne d’une attention aiguë portée à la complexité du langage des corbeaux, irréductible à ce qui, dans le langage courant, est comprimé dans une onomatopée unique (croa en français, kraa en anglais). Le sonogramme vient ainsi déplier la variété de sons qui se cachent sous l’unicité du kraa conventionnel, peut-être pour venir contrer une perte d’acuité aux sons du vivant, que le chercheur Kurt Fristrup qualifie de « surdité acquise65 » (learned deafness) et qui découlerait de l’augmentation de la pollution auditive. Cette perte d’acuité, combinée à l’action simplificatrice des langages humains qui visent à l’efficacité dans la désignation des sons, participerait de la « crise de la sensibilité » que Baptiste Morizot décrit comme un « appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme d’affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui66 ». L’attention poétique mise au travail par ces stratégies diverses pourrait venir réactiver pour nous les signes du vivant.

« quelque chose qui vaut d’être entendu67 »

22L’ouvrage de Wendy Burk, Tree Talks: Southern Arizona (2016), aborde la question du langage des autres qu’humains de façon, pourrait-on penser, diamétralement opposée. Adoptant la méthodologie des enquêtes de terrain, l’autrice rassemble des entretiens menés avec différents spécimens d’arbres caractéristiques du sud de l’Arizona. Chacune des huit sections de l’ouvrage consiste ainsi en un entretien d’environ une demi-heure avec un spécimen d’arbre différent. Les questions, qui concernent la perception par les arbres de leur milieu et d’eux-mêmes (« Riding my bike I’ve seen detritus from your blossoms all over town. How does it feel to let go of them? […] How did it feel to grow them68 ? »), témoignent d’une volonté de s’imaginer ce que c’est que d’être un arbre (« Tell me about your experience of time here69 »). Les entretiens évoquent en outre les incendies qui ravagent l’Arizona chaque année, faisant apparaître une différence d’expérience presque cruelle :

I feel very peaceful here and am wondering if it feels differently for you. You are surrounded by trees that, like you, were damaged by fire. What we would call corpses are scattered around you. Do you feel this? Can you describe what it is like70?

23Tout comme Translations from Bark Beetle, Tree Talks repose ainsi sur un effort d’attention à ce qui est habituellement considéré comme une part muette du paysage, un arrière-plan de la vie humaine, comme l’admet l’enquêtrice auprès du figuier pleureur (Ficus benjamina) en pot qui vit chez elle : « You are the tree that I know best, but some days I feel I barely look at you. Do you think we know you well, or you us? What would it mean to get to know you71? »

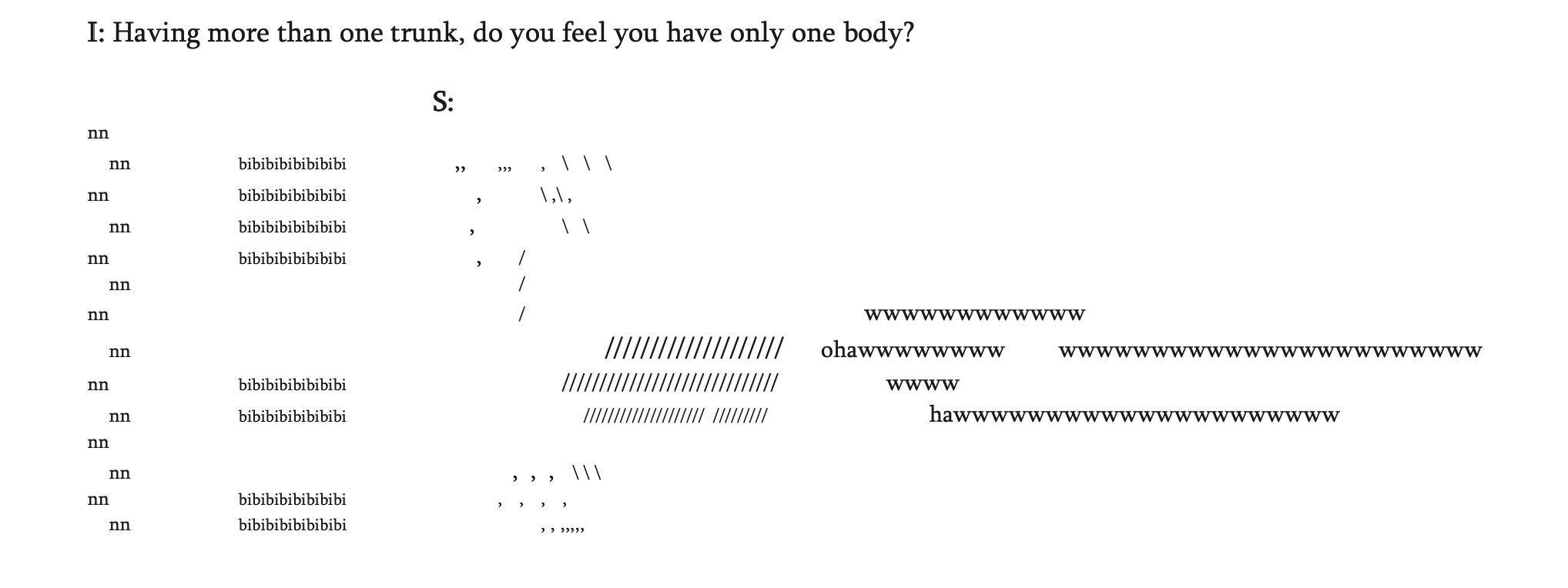

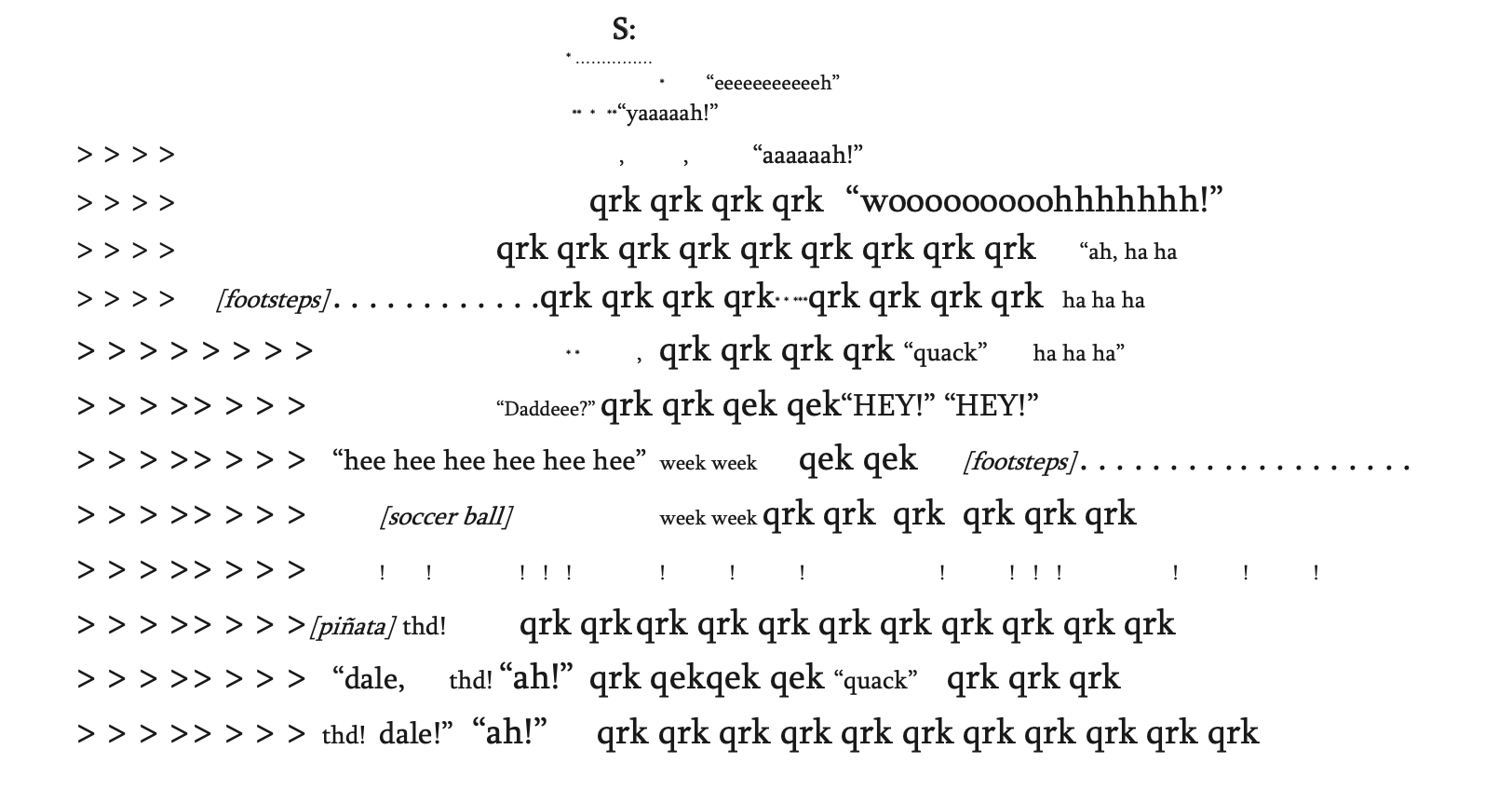

24L’entretien est rythmé par les questions de l’enquêtrice (précédées par un « I: », pour interviewer, que l’on traduira par « E: ») et, en guise de réponse, le déploiement sur la page, « verticalement dans le temps et horizontalement dans l’espace72 », d’un paysage sonore – cris d’oiseaux, bourdonnements d’insectes, souffle du vent, bribes de conversations humaines, rugissement de moteurs ou ronronnement d’une centrale de traitement d’air – qui vient entourer les réponses du « sujet ». Celles-ci, qui se dispersent verticalement en dessous de la didascalie abrégée « S: » sont entièrement constituées de signes de ponctuation, initialement transcrits par l’enquêtrice sur son carnet. Chaque arbre, d’ailleurs plus ou moins bavard, répond ainsi avec une combinaison particulière qui correspond à sa voix propre. La ponctuation semble alors désigner à la fois le mouvement des branches et leur friction sonore avec le vent mais pourrait aussi, peut-être, faire signe vers des « traces non audibles et non visibles73 » qu’il serait, selon Vinciane Despret, nécessaire de s’atteler à découvrir.

Wendy Burk, « Populus Fremontii S. Watson (Fremont Cottonwood) », Tree Talks: Southern Arizona, Lockport / Fort Collins / Salt Lake City, Delete Press, 2016, p. 8.

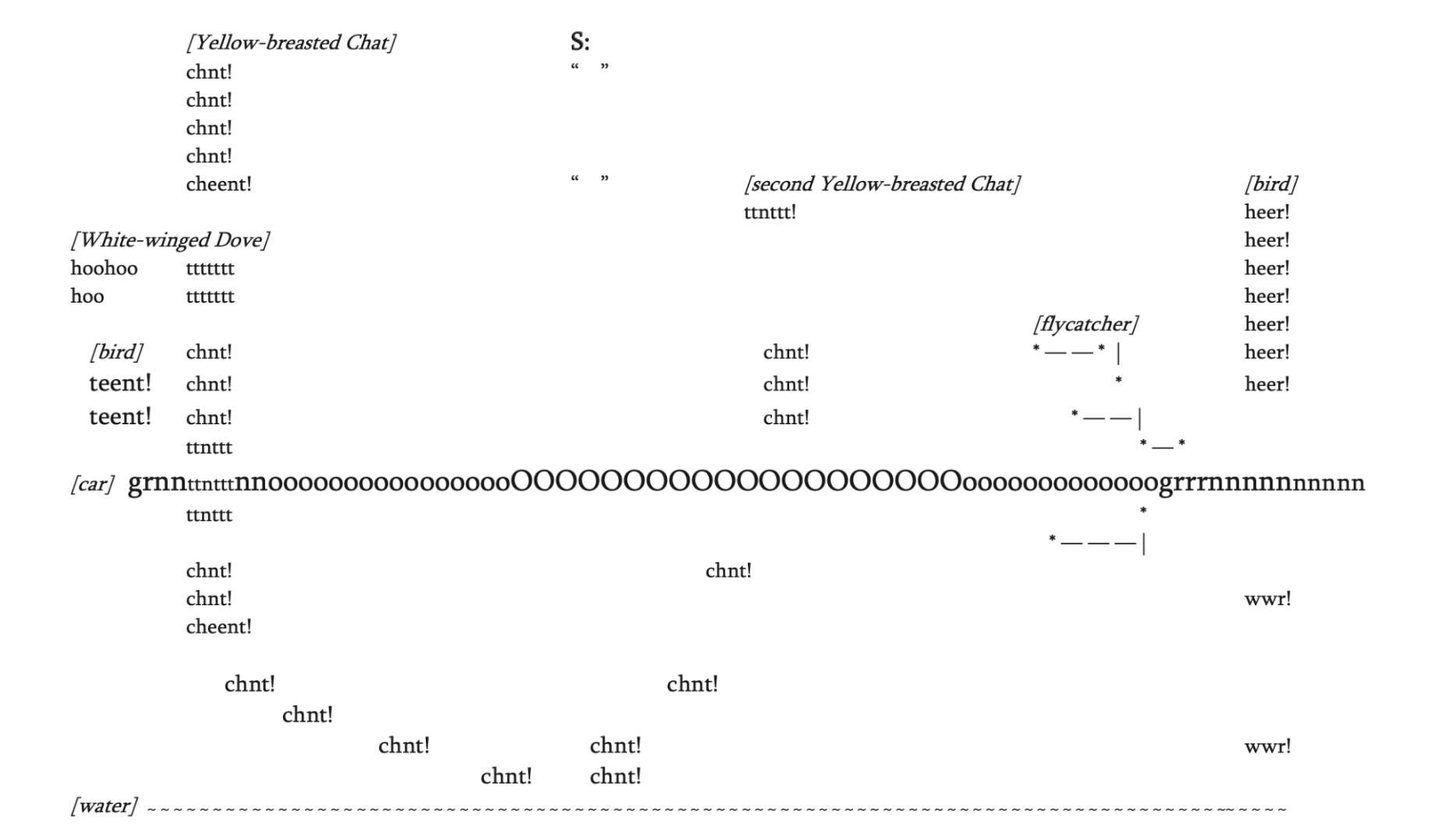

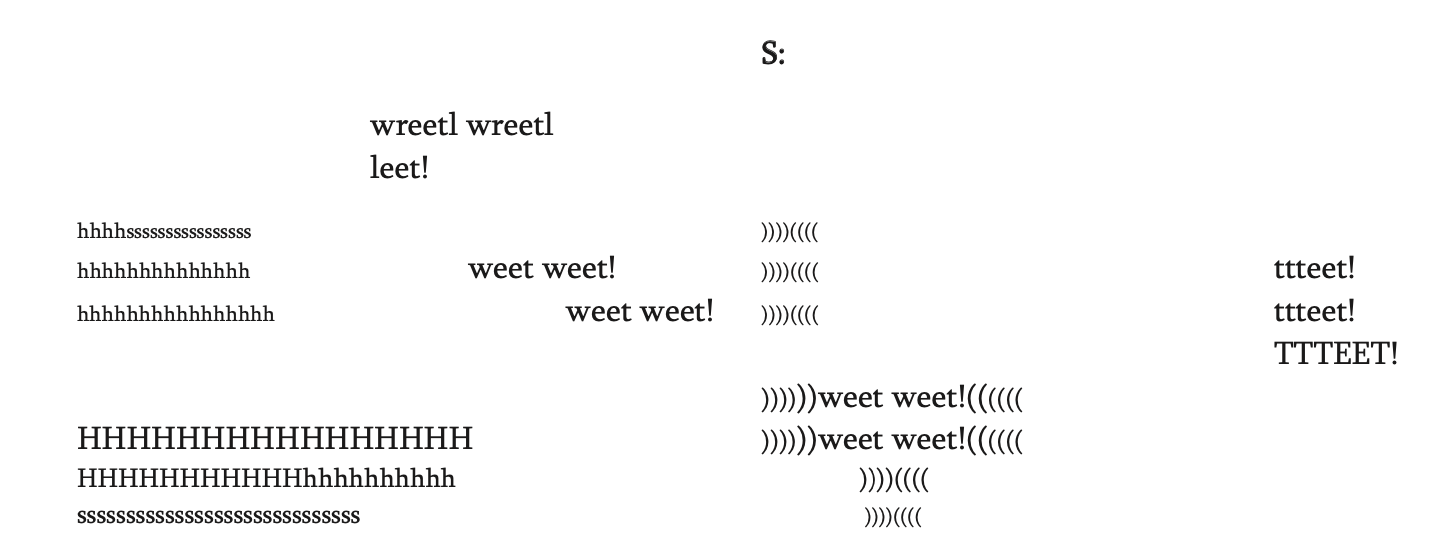

25Dans ce passage issu de la première section, où l’enquêtrice demande à un peuplier noir de Californie (Populus fremontii) « Dans la mesure où vous avez plus d’un tronc, avez-vous l’impression d’avoir un seul corps74 ? », on voit que se dispose sur la page, de gauche à droite, le « nn nn nn » des criquets, le « bibibibibibibi » des grenouilles et, de l’autre côté de l’arbre, le souffle du vent. Après avoir été identifiée une fois entre crochets au moment de leur apparition, l’identité des émetteurs s’efface pour laisser place à la répétition du son, parfois sur la longueur de la section entière. Les espèces sont parfois précisées – ainsi, par exemple, de l’ictérie polyglotte (« [Yellow-breasted Chat75] ») ou de l’abeille charpentière (« [carpenter bee76] ». À d’autres moments, les indications se résument à « oiseau », « papillon » ou encore « moustique », mais laissent place à des chants très spécifiques : la dénomination « oiseau » est ainsi appliquée dans la quatrième section à une séquence répétitive de « wee dee, weedadee77 » (dont la police d’écriture diminue progressivement en taille) entrecoupée de « ** ** ** ** ** ** ** ** », puis à une suite de « twi twi! twi78! ». De la même manière, la section consacrée au saule de Goodding (Salix gooddingii) s’ouvre sur un paysage sonore composé de chants d’oiseaux clairement distingués entre eux et du murmure de l’eau, interrompu ponctuellement par le passage des voitures :

Wendy Burk, « Salix gooddingii (Goodding Willow) », Tree Talks, op. cit., p. 21.

26Même si l’on constate que les sons individuels sont proches, le « teent! » et le « ttnttt » sont toutefois bien distincts et témoignent d’une volonté de rendre ce paysage sonore le plus précis possible. Par ailleurs, les émetteurs sont presque toujours désignés au singulier, ce qui vient insister sur l’individualité de chacun et le situer dans l’espace (en particulier dans le cas du poème ci-haut, où la première ictérie polyglotte est rejointe par une seconde). Au lieu de désigner un idiome ou d’opérer une généralisation, les didascalies font de chacun de ces êtres un véritable interlocuteur, intégré à part entière dans l’échange qui s’établit sur la page.

27De la même manière que le « Sonogramme de cris de corbeaux » chez Jody Gladding – celui-ci étant toutefois la seule occurrence d’une retranscription sonore dans le recueil –, les poèmes-entretiens de Wendy Burk s’inscrivent un réseau de recherches écopoétiques centrées sur l’audition, telles que celles de Jonathan Skinner79 aux États-Unis et de Fabienne Raphoz80 en France. Ces œuvres rappellent en même temps les expériences dadaïstes ou lettristes et, par la suite, celles des néo-avant-gardes visant à « sortir la poésie du langage [humain] et en faire un élément81 », sans que les autrices évoquent elles-mêmes ces filiations historiques. L’irruption des bruits du vivant, et ici en particulier des chants d’oiseaux, dans le langage poétique, cherche non seulement à complexifier notre perception de ceux-ci, à en montrer la diversité et les capacités expressives, mais aussi, à inviter une altérité dans « la sphère de notre système nerveux82 ».

28L’étude de ces œuvres depuis un point de vue francophone apporte, par ailleurs, un degré supplémentaire de complexité à la centralité du son puisque, de la même manière que les onomatopées qui désignent les cris d’animaux de façon standardisée varient d’une langue à l’autre, l’on peut penser que les retranscriptions sonores que l’on trouve dans les deux œuvres passent elles aussi par le filtre de la langue anglaise. La prévalence, ainsi, de certains sons dans une langue semble déterminer la manière dont sera transcrit le son – et donc, pourrait-on penser, la façon même dont il est entendu. En témoignent notamment l’abondance de [iː] rendus par « ee », par exemple dans « wee dee, weedadee83 », qui se lit d’une façon très différente en français : la transposition telle quelle de l’onomatopée dans un contexte français risquerait ainsi de trahir l’accent propre de l’oiseau. C’est ainsi à une écoute spécifiquement anglophone des oiseaux que nous invite le texte original.

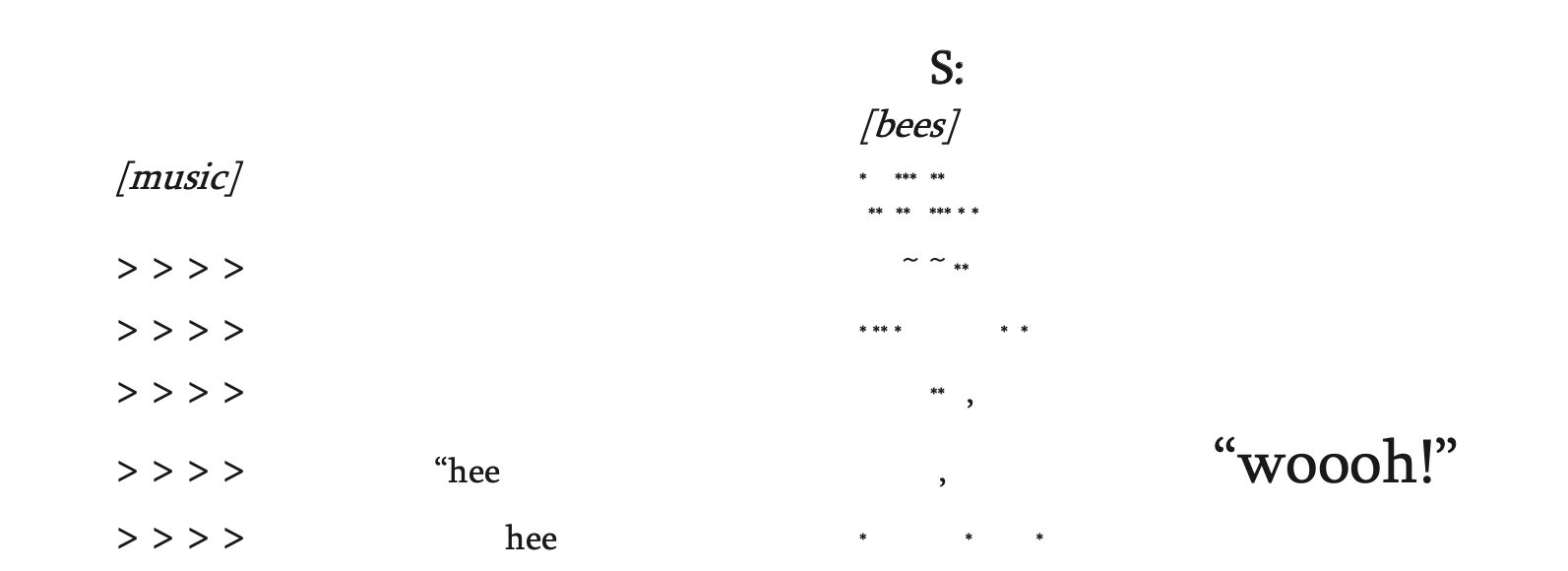

29Par moments, la limite entre l’écoute et l’observation se brouille : la présence de certains oiseaux (comme la moucherolle des aulnes, ou « flycatcher », dans le poème précédemment cité), comme de certains insectes, donne lieu non pas à des onomatopées alphabétiques, mais à des combinaisons de signes de ponctuation, ici « * — — * | », infra-langue apparemment non signifiante mais rythmée, dont la forme rappelle le morse. Le passage de l’onomatopée à la ponctuation se fait parfois au sein même d’une espèce : si l’abeille charpentière qui vole autour du saule de Gooding émet un « bnnnnnnnnnnn84! », les « abeilles » non spécifiées qui volent autour de l’eucalyptus se manifestent par des signes qui se fondent presque entièrement dans ceux de l’arbre :

Wendy Burk, « Eucalyptus sp. (Eucalyptus) », Tree Talks, op. cit., p. 40.

30On peut alors se demander ce qui justifie la sortie du système alphabétique : faut-il penser que les signes de ponctuation désignent non le bourdonnement des abeilles mais leur vol ? Comment les distinguer, ici, des notations censées constituer la « réponse » de l’arbre ? Si la prise de notes en direct vise à faire apparaître le plus précisément possibles l’individualité de ces multiples interlocuteur·ices, la possible indistinction qui caractérise ces paysages cinétiques et sonores permet à l’ouvrage de saisir à tous moments une coexistence entre les êtres, les sons qu’ils émettent, les mouvements qui les animent, et bien sûr d’autres signes qui demeurent imperceptibles pour nous. L’attention portée non seulement à l’arbre mais à ce qui l’environne et dont les notations sonores, parfois envahissantes, peuvent venir l’écraser, vient ainsi faire du paysage sonore non une juxtaposition d’éléments distincts, mais la représentation d’un écosystème en interaction constante. On le remarque en particulier dans la section consacrée à l’eucalyptus, qui est situé en plein milieu d’un parc très fréquenté, autant par les canards (« qrk qrk qrk » et « qek qek ») que par les humains qui les imitent (« “quack” ») :

Wendy Burk, « Eucalyptus sp. (Eucalyptus) », Tree Talks, op. cit., p. 40.

31L’organisation des notations selon les axes horizontal et vertical de la page vient ainsi figurer d’une façon évocatrice l’entremêlement de langages parfois très distincts. À plusieurs reprises, la présence d’oiseaux dans les branches de l’arbre vient se traduire en termes auditifs, par exemple avec les « wreetl wreetl » ou « weet weet! » qui se déplacent sur la page jusqu’à venir interrompre les « ))))(((( » de l’arbre :

Wendy Burk, « Pinus ponderosa (Ponderosa Pine), Tree Talks, op. cit., p. 16.

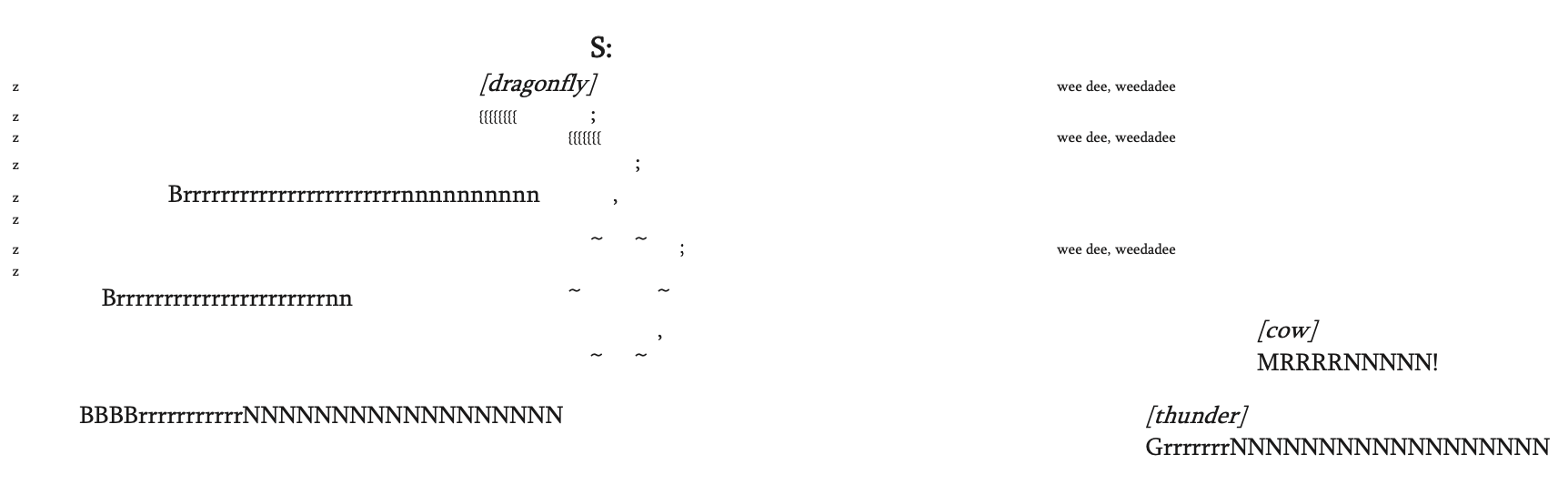

32Parfois, au contraire, les types d’expression semblent plus proches, notamment dans le cas des insectes, pour lesquels l’autrice a davantage recours à des signes de ponctuation – ainsi de la libellule dont le « {{{{{{{{ » vient se mêler aux « ; » et « ~ » du genévrier monosperme (Juniperus monosperma) :

Wendy Burk, « Juniperus monosperma (One-Seed Juniper) », Tree Talks, op. cit., p. 31.

33La forme de l’entretien, qui, du point de vue formel, semble assigner les « paroles » des arbres au seul statut de réponse, sert au contraire à révéler que ce sont les questions de l’enquêtrice qui sont des réactions au milieu dans lequel elle se déplace, et que les « répliques » des différents êtres autres qu’humains sont en fait une trame de fond d’expressivité ininterrompue. Ces entretiens retranscrivent ainsi la richesse expressive des arbres et de tous les êtres qui les entourent sans la traduire en un langage intelligible pour les lecteur·ices, prenant donc le parti-pris inverse de l’approche des graphies de scolytes par Jody Gladding. Cette inintelligibilité crée alors « une absence grandissante au cœur du livre », qui vient faire du titre une antithèse, puisqu’« il apparaît de plus en plus clairement qu’en effet, les arbres ne parlent pas – en tout cas, pas d’une façon qui nous soit familière85 ». La multiplication des signes de ponctuation oppose ainsi à la lecture une opacité, d’autant plus que les arbres n’émettent que très rarement des signes de ponctuation forte qui seraient lisibles par eux-mêmes – la seule occurrence de cette ponctuation forte est le « […] » qui caractérise particulièrement la dernière section, où l’on observe également le craquement d’un toit se matérialiser en un « !86 ». Cette « absence » centrale, accentuée par le foisonnement des onomatopées qui l’entourent, semble ainsi ne pouvoir être saisie que par ce qui est autour d’elle : c’est par la prise en compte du réseau de relations sonores et cinétiques dans lesquelles les arbres sont pris qu’il serait possible d’approcher, même imparfaitement, leur langage silencieux. L’inintelligibilité des « réponses » des arbres acquiert donc une consistance particulière lorsqu’elle se trouve prise dans un écosystème de sons et de mouvements, qui est par ailleurs plus accessible pour le sujet humain, comme si celui-ci tentait d’atteindre la parole des arbres à travers un détour par leurs environs.

34Ainsi, tout en refusant de traduire le langage des arbres en une expression intelligible comme le fait Jody Gladding pour les scolytes, Wendy Burk ne vient pas pour autant les réduire au silence ou tenter de prouver qu’il serait insensé d’engager avec eux une communication. Comme l’écrit Stuart Cooke, « plutôt que de réduire à néant la présence des arbres en leur imposant le silence, Wendy Burk rend la possibilité de leur langage plus probable » en les plaçant, « d’une façon si alléchante, à la limite du langage écrit87 », tout en leur attribuant spécifiquement, avec les signes de ponctuation, ce qui donne au langage écrit des humains sa respiration et son expressivité. En effet, les signes de ponctuation par lesquels s’expriment les arbres interrogés – en tout cas la seule expression qui nous est accessible, c’est-à-dire sa retranscription sur la page par l’enquêtrice – se donnent, à défaut de signes alphabétiques, comme des gestes typographiques autant que comme des éléments de liaison. L’on est tenté·e de lire ces signes comme les intonations d’un langage dont le sens ne nous est pas accessible, et cette inaccessibilité reste aussi entière que la curiosité qu’elle provoque. La présence des seuls signes de ponctuation sur la page pourrait donner l’impression d’un discours vidé, effacé, dont on ne verrait plus que ces derniers signes typographiques, rappelant le vœu formulé par Mallarmé à propos de la prose : « je préfère selon mon goût, sur page blanche, un dessin espacé de virgules ou de points et leurs combinaisons secondaires, imitant, nue, la mélodie — au texte, suggéré avantageusement si, même sublime, il n’était pas ponctué88. » En même temps, le texte semble nous pousser hors d’une vision qui placerait encore le langage humain comme unité de mesure vis-à-vis de laquelle le langage végétal serait une négativité. Il s’agirait alors d’opérer un déplacement vers une « poétique “indicielle” », c’est-à-dire « une poétique pour laquelle les signes ne sont pas des “icônes” des réalités auxquelles ils renvoient, mais des “indices” de leur présence89 ».

35L’autrice vient ainsi déplacer le but de l’acte de communication lui-même, qui ne cherche plus à établir un sens intelligible pour les humains mais reste dans l’entre-deux, au niveau du simple contact qui s’établit lorsque l’on décide de s’intéresser à un arbre, de l’interroger et de prêter attention à ses « réponses », mais aussi à la complexité et à la richesse expressive de la vie à laquelle il participe, pendant vingt à trente minutes. Il s’agirait davantage d’affiner la sensibilité, tant auditive que visuelle, à la manière qu’a l’arbre d’exister dans son environnement, que d’obtenir des réponses aux questions posées.

Pensée spéculative et éthique de l’incommunicabilité

36Toutefois, dans la dernière section de Tree Talks, la tentative de communication tourne court. En effet, l’ouvrage se clôt progressivement sur un refus de répondre de la part de l’arbre, ou en tout cas sur un « silence » (est-il absence de sons ou de mouvement ?) matérialisé par le « […] », seule indication typographique clairement compréhensible : le seul moment d’intelligibilité de l’arbre est ainsi celui qui signale l’échec du dialogue. Le silence du figuier pleureur, qui n’émet sinon que de rares « ∫ ∫ ∫ » flottant sur les pages presque entièrement vides de son et de mouvements de l’environnement domestique, fait signe vers un constat final d’incommunicabilité :

E: Est-ce qu’il y a quelqu’un ou quelque chose ici avec qui vous sentez que vous pouvez communiquer ?

S:

[…]

E: Qu’est-ce que cela vous fait d’être dans mon livre ?

S:

[…]90

37La forme de l’entretien sert alors une fonction satirique, qui vient tourner en ridicule l’empressement de l’enquêtrice, et celui de l’espèce humaine en général, à ne pas poser les bonnes questions aux autres qu’humains91 : « Il y a certainement des questions que vous voudriez qu’on vous pose. Quelles sont-elles ? », demande-t-elle au saule de Goodding sans pouvoir comprendre sa réponse. De fait, l’autrice affirme dans l’introduction de l’ouvrage que cette « étude » est envisagée comme une réflexion sur « l’éthique, l’environnement, la politique, la communication et l’échec de la communication », qui cherche à interroger la façon dont « les privilèges et présupposés sous-jacents de [s]on écriture se rendent complice » d’une domination culturelle qui passe par « la guerre, la science ou l’art92 ». L’ouvrage vient donc autant faire exister le langage des arbres (et de toutes les formes de vie qui les entourent) sur la page que proposer une réflexion critique sur le langage humain qui se targue de le faire exister ou de le mettre en valeur. De fait, la réflexion que mène Wendy Burk sur « la traduction [comme] lieu de pouvoir et de domination, de répression et de résistance93 » mène justement au refus d’aller plus loin que les transcriptions : « Dans le cas des arbres et d’autres êtres non-humains, je pouvais percevoir les mouvements que je voyais et les sons que j’entendais, et je pouvais en faire des transcriptions… même aller jusqu’à ce point posait des questions éthiques pour moi. Et je n’ai pas pu aller plus loin94. » Il s’agit donc de maintenir une distance, de faire exister la différence et l’impossibilité de la compréhension, afin de ne pas ventriloquer95 l’autre qu’humain. L’on rejoint alors, et d’autant plus que l’ouvrage de Wendy Burk se présente comme une enquête de terrain, la posture de « témoin modeste96 » théorisée par Donna Haraway, qui est selon María Puig de la Bellacasa « celle qui n’a pas peur de ce qui la situe, de ce qui pollue sa vision97 » : cette situation, qui empêche d’accéder au sens des « réponses » des arbres autant que des sons émis par les autres êtres vivants, et qui vient donc montrer la difficulté de la communication dans l’échange qui s’établit, est retranscrite sans être niée.

38Dans le cas de Jody Gladding, le parti pris de la traduction et la possibilité de continuité (et donc de communication) qu’elle suppose n’impliquent toutefois pas que soit oublié « ce qui pollue [l]a vision ». La poétesse espère en effet, à partir des précautions formelles prises pour rendre compte de l’altérité linguistique et conceptuelle de la langue des scolytes, que les poèmes seront « plus proches […] de la traduction que de l’imposition, du jeu que de la trahison, mais persiste toujours le danger d’inventer des choses98 ». Afin de ne pas risquer de trahir, elle redouble les stratégies grammaticales précédemment examinées d’une adaptation référentielle, afin de correspondre à l’idée que l’on pourrait se faire de l’Umwelt des scolytes de l’orme. Ainsi, le système d’images qui se déploie dans la poésie amoureuse du scolyte reflète son univers propre : « sap in the chamber / red the friable / taste of yo•99 », lit-on dans le premier poème, où la friabilité de l’écorce devient une qualité de l’amant·e. Le poème suivant décline lui aussi des mots doux qui relèvent spécifiquement de l’imagination désirante d’un scolyte :

m•y x as in xylem

cambrial phloem corridor100

39En effet, le « xylème » et le « phloème » sont les deux types de tissus vasculaires qui transportent les nutriments dans l’écorce des végétaux – tissus dans lesquels les scolytes se logent pour se nourrir et se reproduire, et qui peuvent donc donner lieu à des comparatifs érotiques. Quant à l’adjectif « cambrial », on peut considérer avec Lynn Keller qu’il s’agit d’un néologisme dérivé de la forêt de Cambria, une forêt californienne de pins de Monterey ravagée par des coléoptères cousins de ceux dont les poèmes nous sont donnés à lire. Ce qui évoquerait ainsi, du point de vue des humains et a fortiori celui des arbres, un désastre écologique, est retourné, dans la lyrique amoureuse du scolyte, en une désignation élogieuse associant l’amant·e aux plaisirs de la dévoration101. Afin de limiter le risque d’anthropomorphisme, la poétesse-traductrice vient enfin transformer les connotations associées à des éléments qui font partie du monde propre des scolytes autant que celui des humains, mais sous des modalités fondamentalement différentes : ainsi, un poème écrit dans le « dialecte régional » du Dendroctonus valens (ou « Red Turpentine Beetle ») semble diriger son espoir vers un « plein ciel fibreux102 ». Cette adaptation au système de valeurs et de références des scolytes, qui vient en retour déranger la langue anglaise, semble ainsi faire signe vers l’« altérité réciproque103 » que Joan Retallack appelait de ses vœux, et même participer, peut-être, des « jeux de ficelles » chers à Donna Haraway, qui « exigent que l’on se mette en état de recevoir et de transmettre104 ».

40Par ailleurs, le risque d’anthropomorphisme que présente le fait de traduire en anglais des graphies de scolyte dans de l’écorce semble être compensé par ce que cette démarche pourrait permettre en termes de reconnaissance de l’expressivité des insectes. Ainsi, l’ouvrage de Jody Gladding semble procéder de l’« anthropocentrisme maîtrisé105 » pour lequel plaide la philosophe Val Plumwood :

Les problèmes posés par le fait de représenter le langage ou la subjectivité d’une autre espèce en termes humains sont bien réels, mais ils ne suffisent pas à exclure dans l’absolu ce type de représentation. Ils pâlissent en outre devant les difficultés causées par l’échec à les représenter tout court, ou face à l’énormité que constitue le fait de représenter des êtres communicatifs et intentionnels comme privés de capacités mentales et communicatives. Il y a là une inexactitude et une injustice bien plus fortes que dans n’importe quel anthropomorphisme106.

41Il y aurait donc, selon cette perspective, un devoir de tenter ces représentations, de faire effort vers le monde propre des autres qu’humains, un devoir de traduire quand même, malgré le risque d’incompréhension. C’est en partie ce qu’explore le chercheur David Thomas Sumner lorsqu’il cherche à tenir ensemble la méthode empirique et d’autres types de savoirs, de « méthodes épistémologiques107 » qui relèveraient du personnel, du mythique, de l’imaginatif – domaines envisagés comme fondamentalement non-fiables par la science expérimentale. Ces autres méthodes, que l’on associe facilement à l’écriture littéraire, permettraient de créer non une vérité objective mais une « authenticité » caractérisée par l’attention et le soin dont elle témoigne vis-à-vis des relations entre êtres plutôt que par l’exactitude de sa correspondance au « réel ». Le passage de l’exact à l’attentif voire à l’attentionné permettrait ainsi d’envisager une autre façon de se rapporter à l’expression des autres qu’humains. Dans cette perspective, qui semble partir des mêmes présupposés que celle de Jody Gladding, ce qui est factuellement inexact ou échappe à l’expérience empirique pourrait toutefois suggérer des relations plus respectueuses au monde, fondées moins sur l’idée d’une « vérité » que sur les effets qu’elles ont sur notre considération des vivants, ces « intraduisibles […] au sens dyamique : au sens où l’on ne doit jamais s’arrêter de les retraduire, encore et encore, pour faire justice à ce qui a lieu, à ce qu’ils sont, à la relation108 ».

42Bien que les deux poétesses semblent adopter, en vue d’une même finalité, deux postures éthiques distinctes, leurs œuvres partagent une volonté de mettre en avant un autre rapport à la vérité, substituant l’imagination de ce qui est possible à l’exigence de fidélité à ce qui est probable : comme l’écrit Vinciane Despret, « si nous ne pouvons, dans l’état actuel de nos connaissances, affirmer que les araignées essaient délibérément de nous dire quelque chose, nous pouvons toutefois sans hésiter penser qu’il y a quelque chose qui vaut d’être entendu109 ». L’important ne serait ainsi pas de trancher définitivement sur l’existence d’une communication, ni sur la possibilité de la rendre entièrement intelligible, mais de rester ouvert·e à ce que l’on ne peut pas encore comprendre et, par un travail imaginatif qui laisse exister et met en valeur les profondes altérités au sein du vivant, permettre à la conscience humaine de se « connaîtr[e] premièrement comme une pure réceptivité110 ». Plus encore, face à la « crise de la sensibilité » qu’identifie Baptiste Morizot dans Manières d’être vivant, la littérature aurait le devoir de présenter des actes d’attention au reste du vivant qui viendraient transgresser, même de façon imparfaite ou inaboutie, nos limites épistémiques. Malgré l’impossibilité de se mettre dans la peau de, de parler à travers la voix de, de comprendre entièrement, il serait nécessaire de tenter sans discontinuer de franchir la distance. Si l’on est toujours « voué à traduire des intraduisibles111 », cette traduction doit être sans cesse remise à l’ouvrage :

Le sens est toujours en suspens, on court après, on ne cesse de retraduire, on a toujours peur du malentendu, mais il est parfois créateur – et certes le dictionnaire parfait des autres formes de vie n’existe pas, mais il faut bien vivre, et vivre ensemble112.

43La nécessité, ainsi, de trouver des manières de vivre différemment avec les autres qu’humains serait supérieure à la possibilité réelle de « traduire » ces formes de vie, de les rendre entièrement lisibles et compréhensibles. L’incompréhension, dès lors, ne serait plus une frustration mais participerait de façon essentielle à un contact que les humains auraient le devoir d’établir, contact relevant non plus des « égards […] justes », de toute façon impossibles, mais des égards « ajustés », qui exigent toujours « un travail, un cheminement, un coajustement en permanence, une négociation113 ».

1 On peut notamment évoquer sa traduction récente de poèmes choisis de Marie-Claire Bancquart (Marie-Claire Bancquart, Every Minute is First. Selected Late Poems, trad. Jody Gladding, Minneapolis, Milkweed Editions, 2022), ainsi que de multiples traductions des œuvres de Jean Giono et de Pierre Michon.

2 « The poems do this by forgoing standard lineation in favor of a field composition in which the page takes on spatial dimensions », Jody Gladding, « What I mean by landscape orientation », Princeton University Press, 5 octobre 2022 ; en ligne : https://press.princeton.edu/ideas/what-i-mean-by-landscape-orientation/, page consultée le 16 octobre 2025. Sauf mention contraire, toutes les traductions de l’anglais sont de notre fait.

3 « Invited in by a bold through-line, the reader is then free to explore, to find units of meaning that dissolve and recombine, to trace one constellation, circle back, and discover another », ibid.

4 « It is through this diagrammatical openness that Gladding shatters centricity, where grazing is a reading across interconnections within a shifting ecology », Susan McCabe, « Eco-Relations: On Jody Gladding’s “I entered without words” and Forrest Gander’s “Your Nearness” », Los Angeles Review of Books, 6 décembre 2022, en ligne : https://lareviewofbooks.org/article/eco-relations-on-jody-gladdings-i-entered-without-words-and-forrest-ganders-your-nearness/, page consultée le 16 octobre 2025

5 « the notion that language resides in and issues from landscape », Jody Gladding, « Words on Stone, Eggshells, Feathers, Etc.: Poems, Art & Interview with Jody Gladding », entretien mené par Darren Higgins, Numéro Cinq Magazine, vol. V, no 8, août 2014, en ligne : https://numerocinqmagazine.com/2014/08/14/words-on-stone-eggshells-feathers-etc-poems-art-interview-with-jody-gladding-darren-higgins/, page consultée le 16 octobre 2025

6 Ursula K. Le Guin, « The Author of the Acacia Seeds. And Other Extracts from the Journal of the Association of Therolinguistics » (1974) dans The Compass Rose: Stories, New York, Harper and Collins, New York, 2005 (1re éd. 1982), p. 3-14.

7 Vinciane Despret, Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, Arles, Actes Sud, 2021, p. 11.

8 Wendy Burk est notamment la traductrice de la poétesse mexicaine Tedi López Mills. Voir notamment Tedi López Mills, Against the Current [Contracorriente], trad. Wendy Burk, Dallas, Texas, Deep Vellum, 2016.

9 Christopher Nelson, « Interview with Wendy Burk on Tree Talks: Southern Arizona », Green Linden Press, décembre 2016 ; en ligne : https://www.greenlindenpress.com/interviews-and-reviews, page consultée le 16 octobre 2025.

10 « J’ai essayé de prendre des notes rapidement, à mesure que je voyais ou entendais des choses. À bien des égards les pages du carnet ressemblent à des esquisses de mouvements, même si j’ai utilisé des signes de conventionnels tels que les virgules ou les points d’exclamation » (« I tried to note things down quickly, as I heard or saw them. In many ways the pages of the notebook look like gestural drawings, although I did use conventional marks like commas and exclamation points »), ibid. Voir cet article pour une reproduction d’une page du carnet de notes de Wendy Burk.

11 Jean-Christophe Bailly, « À partir d’un lézard », Contemporary French and Francophone Studies, vol. 25, no 2, 15 mars 2021, p. 222.

12 « difference-based approach », Matthew Calarco, « Identity, Difference, Indistinction », CR: The New Centennial Review, vol. 11, no 2, Michigan State University Press, 2011, p. 48.

13 « what it would be like for me to behave as a bat behaves », Thomas Nagel, « What Is It Like to Be a Bat? », The Philosophical Review, vol. 83, no 4, octobre 1974, p. 439. Souligné dans le texte original.

14 « identity-based approach », Matthew Calarco, « Identity, Difference, Indistinction », art. cité, p. 42.

15 « Despite Thomas Nagel, […] there is no limit to the extent to which we can think ourselves into the being of another. There are no bounds to the sympathetic imagination. […] I can think my way into the existence of a bat or a chimpanzee or an oyster, any being with whom I share the substrate of life », J. M. Coetzee, Elizabeth Costello: Eight Lessons [2003], London, Vintage, p. 79-80 ; J. M. Coetzee, Elizabeth Costello : Huit leçons, trad. Catherine Lauga du Plessis, Paris, Seuil, 2004, p. 111.

16 « how can we even know what’s untranslatable if we can’t translate it? But in undertaking these bark beetle translations, I can begin to discover what’s untranslatable. I can begin to imagine myself as a tiny cylindrical creature chewing my way through wood, elaborating patterns some other species may find compelling enough to want to read. I can begin to imagine that species, and the violences and elegances of its language: I can begin to understand what is untranslatable about my own kind. » Jody Gladding, « Three Dimensions », entretien réalisé par Jen Bervin, Poetry Foundation, août 2014 ; en ligne : https://www.poetryfoundation.org/articles/70136/three-dimensions, page consultée le 16 octobre 2025. Souligné dans le texte.

17 Dominique Lestel, préface à Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain [1934], trad. Charles Martin-Fréville, Paris, Payot & Rivages, 2010, p. 15.

18 Jean-Christophe Bailly, « À partir d’un lézard », art. cité, p. 221.

19 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, 2020, p. 106.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 La philosophe remet ainsi en cause « le postulat selon lequel plus nous reconnaissons […] la fluidité de la différence conceptuelle entre l’humain et les animaux, plus nos politiques auront de chances d’être respectueuses de l’environnement ou, en tout cas, moins nous parviendrons à tolérer la maltraitance des animaux » (« the assumption that the more we come to recognize […] the fluidity of the conceptual divide between the human and the animals — the more eco-friendly our policies are likely to be, or, at any rate, the less tolerant we shall become of the maltreatment of animals »), Kate Soper, « Humans, Animals, Machines », Capitalism Nature Socialism, vol. 12, no 3, 2001, p. 87.

23 Hicham-Stéphane Afeissa, Manifeste pour une écologie de la différence, Bellevaux, Éditions Dehors, 2021, p. 35.

24 Ibid., p. 59.

25 « Matthew Calarco, « Identity, Difference, Indistinction », art. cité, p. 54.

26 « an effort to render inoperative any nostalgia for extending human traits to animals or for complicating the differences between human beings and animals […] to reorient us along lines that enable alternative modes of living, relating, and being with others of all sorts (human and nonhuman) », ibid.

27 Marie Cazaban-Mazerolles, « Anthropomorphisme, anthropodéni et anthropocentrisme. Aspects théoriques et enjeux littéraires de la fin du xixe siècle à nos jours », dans Thomas Augais et Florian Alix (dir.), Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?, Paris, Classiques Garnier, coll. « XXI/XX – Reconnaissances littéraires », no 3, 2022, p. 42.

28 J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, op. cit., p. 111.

29 « The human imagination has always done a brilliant job of occupying the “empty spaces” of alterity. When alterity has no opportunity to speak back how can there be anything but a monodirectional dynamic of voluble us and silent them. But what about a reciprocal alterity? », Joan Retallack, « What is Experimental Poetry & Why Do We Need It? », Jacket, vol. 32, avril 2007, en ligne : http://jacketmagazine.com/32/p-retallack.shtml, page consultée le 16 octobre 2025.

30 « Poethical in the normative sense of questing to know what can be known only by means of poetry, approaching what is radically unknowable prior to the poetic project, acting in an interrogative mode that attempts to invite extra-textual experience into the poetics somehow on its terms, terms other than those dictated by egoistic desires », ibid.

31 Vinciane Despret, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, 2015, p. 175.

32 « Je cherche des histoires vraies qui sont également des fabulations spéculatives et des spéculations réalistes », Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, trad. Vivien García, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2020, p. 21-22.

33 « imaginative truth », Lynn Keller, Recomposing Ecopoetics. North American Poetry of the Self-Conscious Anthropocene, Charlottesville, University of Virginia Press, 2011, p. 91.

34 Donna Haraway, « Jeux de ficelles avec les espèces compagnes : rester avec le trouble », trad. Vinciane Despret et Raphaël Larrère, dans Vinciane Despret et Raphaël Larrère (dir.), Les animaux : deux ou trois choses que nous savons d’eux, Paris, Hermann, 2014, p. 25, en ligne : https://doi.org/10.3917/herm.despr.2014.01.0023, page consultée le 16 octobre 2025.

35 « but what if / the invisible is / simply // the unseen », Jody Gladding, « roc », Translations from Bark Beetle, Minneapolis, Milkweed Editions, 2014, p. 11. Par la suite abrégé en TB.

36 Dans la section « Bark Beetle Fragments in Regional Dialects », on trouve également un poème écrit en dendroctone (Dendroctonus valens ou Red Turpentine Beetle), une sous-espèce du scolyte qui préfère aux ormes les conifères. Toutefois, le scolyte américain et le scolyte européen de l’orme sont les deux spécimens représentés sur la première de couverture de l’ouvrage, qui prend l’aspect d’une boîte entomologique contenant également un morceau d’écorce où l’on peut voir les galeries creusées par les larves. C’est la raison pour laquelle on considérera les scolytes de l’orme comme les principaux scripteurs de ces poèmes.

37 Bertrand Guest, « Les signes d’un peuple fantôme. Égards poétiques pour l’insecte », dans Thomas Augais et Florian Alix (dir.), Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?, op. cit., p. 159.

38 Ibid., p. 157.

39 En Amérique du Nord, la graphiose a éliminé plus des trois-quarts de la population d’ormes entre 1928 et 1989.

40 Il est intéressant de noter que la graphiose de l’orme avait déjà peut-être capturé l’imagination de Sylvia Plath, dont le poème « Elm », écrit en 1962, adopte le point de vue d’un arbre et évoque une intense souffrance : « Écorchée jusqu’à la racine / Mes fibres rouges brûlent et se crispent, une poignée de barbelés » (« Scorched to the root / My red filaments burn and stand, a hand of wires », Sylvia Plath, Collected Poems, London, Faber and Faber, 1981, p. 192-193). C’est en tout cas l’une des hypothèses (parmi d’autres, qui considèrent le poème au prisme de menaces chimiques ou nucléaires) que fait Tracy Brain dans un chapitre consacré à la conscience environnementale de Plath. Voir Tracy Brain, « Plath’s Environmentalism », dans The Other Sylvia Plath, London, Routledge, 2001, p. 105-111. On ne trouve, toutefois, aucune trace explicite du scolyte dans le poème de Plath, qui évoque seulement « cette chose sombre / Qui dort en moi » (« I am terrified by this dark thing / That sleeps in me »).

41 C’est ainsi que le « Cycle du scolyte graveur » (« Engraver Beetle Cycle ») se termine sur les vers suivants, qui évoquent la percée hors de l’écorce : « there are rumors of flight and fungi / (of light and lying) / the death of a tree’s ». La qualité sonore de la traduction des scolytes en anglais, qui associe « flight and fungi » et « light and lying » est elle-même complexe à traduire fidèlement en français. De même, la coupure finale fait planer une indétermination sur la fonction du « ’s » dans « tree’s », qui pourrait aussi bien être une marque du génitif, appelant donc un nom qui viendrait compléter « tree » (à traduire alors presque comme « la mort du [ ] de l’arbre », qui n’a pas la même valeur d’interruption abrupte), qu’une contraction du verbe être (« the death of a tree is », alors traduisible en « la mort d’un arbre est »). Jody Gladding, « Engraver Beetle Cycle », TB, op. cit., p. 8.

42 On choisira donc d’utiliser le terme de « graphie » pour désigner ces tunnels, dans la mesure où le nom français de la maladie qui leur est associée nous y invite.

43 « My feeling is that they are love poems. Like many of our poems, they speak of longing. It takes many bark beetles, developing through many stages of their lives, to complete a bark beetle poem. Often they are working parallel to one another, making lines that never cross, though they can sense one another’s vibrations through the wood. » Jody Gladding, « Three Dimensions », art. cité.

44 « Ils [les scolytes] jouent un rôle important dans le processus de décomposition, mais ils peuvent gravement endommager les forêts. Cela rend-il leurs gravures moins belles ? Peut-être. Il me semble que la relation entre la beauté et la destruction est assez complexe » (« They’re an important part of the decay process, but they can do serious damage to forests. Does that make their engravings less beautiful? Maybe. It seems to me the relationship between beauty and destruction is fairly complicated »), ibid.

45 « •’ai appris à travers le bois », ibid., p. 6.

46 « •n ne peut voyager que dans une seule direction » ; « cet amour à l’œuvre en n•s », ibid.

47 « ils ont gâché / m•n cul-de-sac / tranquille », Jody Gladding, « Bark Beetle Fragments in Regional Dialects », TB, op. cit., p. 61.

48 Lynn Keller, « Understanding Nonhumans: Interspecies Communication in Poetry », dans Recomposing Ecopoetics, op. cit., p. 164.

49 Jody Gladding, « Engraver Beetle Cycle », TB, op. cit., p. 9.

50 « Translator’s note: this translation takes some liberties with the original, which appears to be a very early form of Bark Beetle », Jody Gladding, « The Origins of Bark Beetle as a Written Language », TB, op. cit., p. 69.

51 Jody Gladding, « Sonogram of Raven Calls », TB, op. cit., p. 10.

52 « We had become a race of giants », Jody Gladding, « LOOK INSIDE TO SEE IF YOU’VE WON », TB, op. cit., p. 18.

53 « The butterflies were not trying to tell us anything and anyway we wouldn’t have noticed », ibid.

54 Toutefois, l’affirmation selon laquelle les humains seraient « devenu·es une race de géants », vient évoquer en creux, sans la développer, la possibilité d’un état passé, plus harmonieux, de la relation entre humains et papillons, qui aurait été par la suite renversé. Cette évocation risque toujours, toutefois, de frôler un « primitivisme nostalgique », comme l’évoque Baptiste Morizot à propos de la notion de « “perte” de la sensibilité » au reste du vivant (Manières d’être vivant, op. cit., p. 20). Quoi qu’il en soit, c’est bien dans le contexte du capitalisme tardif que s’établit, au centre du poème de Jody Gladding, une confrontation entre la monstruosité des voitures qui arborent « le visage brutal et agressif des tanks » (« Our vehicles had the blunt, aggressive faces of tanks ») et la constance des « petits sylvains » qui « planaient au niveau des calandres » (« White admirals hovered at the level of the grilles »), faisant « ce qu’ils font depuis toujours, c’est-à-dire papillonner » (« They were doing what they’ve always done, which is to flutter »). Le texte semble ainsi opposer un devenir humain à une constance anhistorique du reste du vivant. Jody Gladding, « LOOK INSIDE TO SEE IF YOU’VE WON », TB, op. cit., p. 18.

55 « The poems in section 2 are transcribed from the objects or materials noted. », Jody Gladding, TB, op. cit., p. 80.

56 Jody Gladding, « Words on Stone, Eggshells, Feathers, Etc. », art. cité.

57 La section « 1. North Shore » du poème « Great Salt Lake » mentionne – et cite – Robert Smithson et son œuvre Spiral Jetty, qui prend pour support le même lac.

58 « [on a salt flat] », Jody Gladding, « glyph », TB, op. cit., p. 35.

59 Charles Sanders Peirce, The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 5, éd. Charles Hartshorne et Paul Weiss, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1935, p. 448.

60 « this is written in ashes / this is written in stone », Jody Gladding, « Gris-gris is a powerful charm », TB, op. cit., p. 26.

61 Cécile Brochard, Anne Gourio, « Introduction », dans Cécile Brochard, Anne Gourio (dir.), Écrit sur l’écorce, la pierre, la neige… Les supports matériels du poème (période moderne et contemporaine), Elseneur, no 36, Caen, Presses universitaires de Caen, 2021, p. 9.

62 Jody Gladding, « Words on Stone, Eggshells, Feathers, Etc. », art. cité.

63 Jody Gladding, « Sonogram of Raven Calls », TB, op. cit., p. 10.

64 Henri Chopin, Réalité sonore, Paris, Zhor, 2001, p. 7.

65 Kurt Fristrup, cité par Ian Sample, « Noise pollution is making us oblivious to the sound of nature, says researcher », The Guardian, 17 février 2015, en ligne : https://www.theguardian.com/science/2015/feb/17/noise-pollution-is-making-us-oblivious-to-the-sound-of-nature-says-researcher, page consultée le 16 octobre 2025.

66 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 17.

67 Vinciane Despret, Autobiographie d’un poulpe, op. cit., p. 26.

68 « En passant à vélo, j’ai vu des restes de vos fleurs parsemés partout à travers la ville. Qu’est-ce que ça fait de se séparer d’eux ? […] Qu’est-ce que ça faisait de les faire pousser ? », Wendy Burk, « Cercidium Floridum (Blue Palo Verde) », Tree Talks: Southern Arizona, Lockport / Fort Collins / Salt Lake City, Delete Press, 2016, p. 53-54. Par la suite abrégé en TT.

69 « Parlez-moi de votre expérience du temps ici », Wendy Burk, « Populus Fremontii S. Watson (Fremont Cottonwood) », TT, op. cit., p. 5.

70 « Je me sens particulièrement paisible ici et je me demande si c’est différent pour vous. Vous êtes entouré d’arbres qui, comme vous, ont été endommagés par le feu. Ce que nous appellerions des cadavres sont éparpillés partout autour de vous. Est-ce que vous le sentez ? Pouvez-vous décrire ce que ça fait ? », Wendy Burk, « Pinus Ponderosa (Ponderosa Pine) », TT, op. cit., p. 13.

71 « Vous êtes l’arbre que je connais le mieux, mais certains jours j’ai l’impression de vous regarder à peine. Pensez-vous que nous vous connaissons bien, ou réciproquement ? Qu’est-ce que cela signifierait d’apprendre à vous connaître ? », Wendy Burk, « Ficus Benjamina (Weeping Fig) », TT, op. cit., p. 61.

72 Christopher Nelson, « Interview with Wendy Burk », art. cité.

73 Vinciane Despret, Autobiographie d’un poulpe, op. cit., p. 42.

74 « Having more than one trunk, do you feel you have only one body? », Wendy Burk, « Populus Fremontii S. Watson (Fremont Cottonwood) », TT, op. cit., p. 8.

75 Wendy Burk, « Salix gooddingii (Goodding Willow) », TT, op. cit., p. 21.

76 Ibid., p. 26.

77 Wendy Burk, « Juniperus monosperma (One-Seed Juniper) », TT, op. cit., p. 31.

78 Ibid., p. 34.

79 Pour un aperçu de l’approche des chants d’oiseaux par Jonathan Skinner, qui travaille lui aussi à partir de sonogrammes et d’enregistrements (passés au ralenti pour arriver à une perception des sons plus proche de celle des oiseaux, et sur lesquels il tente parfois du « birdsong karaoke »), voir le podcast « Animal Transcriptions », réalisé en collaboration avec des chercheurs en bioacoustique appartenant entre autres à la Macaulay Library of Natural Sounds de l’université Cornell. Jonathan Skinner, « Animal Transcriptions: Listening to the Lab of Ornithology », Sounding Out!, 21 mars 2013, en ligne : https://soundstudiesblog.com/2013/03/21/skinner-podcast/, page consultée le 16 octobre 2025.

80 Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide, Genève, Éditions Héros-Limite, 2011 ; Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Paris, José Corti, coll. « Biophilia », 2018. Pour une étude des enjeux de l’écoute des oiseaux chez Fabienne Raphoz, voir Irène Gayraud, « Éc(h)opoétiques à l’écoute des oiseaux. Gabriela Mistral, Philippe Jaccottet, Fabienne Raphoz » dans Thomas Augais et Florian Alix (dir.), Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?, op. cit., p. 175-193.

81 Pierre Garnier, « Deuxième manifeste pour une poésie visuelle », Les Lettres, no 30, 2e trimestre 1963, p. 14-23.

82 « allow foreign organizations into the sphere of our nervous system », Jonathan Skinner, « Poetry Animal », Boundary 2, vol. 36, no 3, 21 septembre 2009, p. 103.

83 Wendy Burk, « Juniperus monosperma (One-Seed Juniper) », TT, op. cit., p. 31.

84 Wendy Burk, « Salix gooddingii (Goodding Willow) », TT, op. cit., p. 26.

85 « Burk’s interviews produce a growing absence at the heart of the book, as it becomes increasingly apparent that, indeed, trees don’t talk—at least, not in any way that is familiar to us », Stuart Cooke, « Talking (With) Trees: Arboreal Articulation and Poetics », Green Letters, vol. 25, no 3, 3 juillet 2021, p. 228. Souligné dans le texte original.

86 Wendy Burk, « Ficus Benjamina (Weeping Fig) », TT, op. cit., p. 61.

87 Ibid.

88 Stéphane Mallarmé, « Solitude », dans Divagations, Paris, Eugène Fasquelle, 1897, p. 340. Grand merci à Thierry Roger pour cette suggestion.

89 Anne Gourio, « Christian Dotremont et les “Calligraphies de la nature” », dans Thomas Augais et Florian Alix (dir.), Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?, op. cit., p. 95-96.

90 Wendy Burk, « Ficus Benjamina (Weeping Fig) », TT, op. cit., p. 61.

91 Vinciane Despret, Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ?, Paris, La Découverte, 2014.

92 « I came to this study as a way to consider ethics, environment, politics, communication, and failure to communicate. In carrying out the work, I asked myself how the underlying privileges and assumptions of my writing are complicit with the dominant culture’s drive to dominate, through warfare, science, or art », Wendy Burk, « Introduction », TT, op. cit., p. vii.

93 Christopher Nelson, « Interview with Wendy Burk », art. cité.

94 Ibid.

95 On rejoint ici l’affirmation de Marielle Macé selon laquelle « les poètes, eux, ne prétendent pas, ou prétendent rarement, faire parler les choses de la nature ; ils ne singent pas leur voix, ne feignent rien (il ne s’agit jamais de feindre en poésie, l’énoncé poétique n’est pas un énoncé fictionnel, c’est un énoncé de réalité). Ils n’entendent pas ventriloquer la nature », Marielle Macé, « Écoute ce que te dit l’oiseau », Po&sie, vol. 167-168, no 1, Belin, 7 août 2019, p. 230.

96 Donna Haraway, « Le témoin modeste. Diffractions féministes dans l’étude des sciences », dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils, 2007, p. 309-333.