Sommaire

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction

- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes

- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue

- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar

- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »

Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant

- Michel Collot La Terre parle ?

- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles

- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro

- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet

- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières

- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?

- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

La Terre parle ?

Michel Collot

1J’ai un moment pensé intituler ma contribution à ce dossier « La Terre parle ». J’empruntais ce titre à l’hommage rendu par Philippe Jaccottet à Claudel et placé en tête de L’Entretien des Muses1. Cette assertion, qui ne peut se comprendre, en contexte claudélien, que par référence à un Logos divin, créateur de la Terre et du Ciel, Jaccottet ne la fait sienne qu’en l’assortissant d’interrogations qui restent sans réponse. Faute de disposer d’un Grand Code pour déchiffrer et traduire la parole du paysage, il doit reconnaître que « la leçon cachée dans le monde extérieur » ne peut être énoncée qu’« obscurément », comme si le texte murmuré l’était dans une langue étrangère2 . Il m’a donc paru préférable de mettre mon titre à la forme interrogative pour questionner l’hypothèse d’une connaturalité ou du moins d’une compatibilité, voire d’une continuité entre les langages du vivant et celui de la poésie.

Linguistique et philosophie

2Je commence par quelques considérations d’ordre linguistique et philosophique. Parmi les genres littéraires, toute une tradition prête à la poésie une relation privilégiée avec la nature, qui ne concerne pas seulement sa thématique3 mais sa pratique du langage. Or cette même tradition fait du langage l’apanage de l’homme, zôon logon echôn, qui le distingue des non-humains, d’autant qu’il signifie par convention (thesei) et non par nature (phusei). Pour réduire cet écart, deux voies principales s’offrent à la poésie : naturaliser son langage ou doter les vivants de parole. Les progrès de sciences comme l’éthologie et la biosémiotique semblent fonder la possibilité d’un tel rapprochement, en révélant l’existence de langages du vivant.

3Cette expression, reprise dans le titre du présent ouvrage, risque à mes yeux d’être source de confusion. Elle pourrait laisser entendre que le vivant dans son ensemble est doué de langage. Or sans reprendre ici un vieux débat, même si les disciplines que j’évoquais à l’instant en ont renouvelé les termes, je crois nécessaire de maintenir, pour la clarté de nos discussions, certaines distinctions. Je ne suis pas sûr qu’il suffise de mettre le mot langage au pluriel pour éviter tout malentendu. S’il est aujourd’hui admis que des signes circulent au sein de la biosphère, ils ne le font pas de la même façon chez tous les êtres vivants et il ne me semble pas toujours pertinent de leur attribuer à tous un « langage », sauf à redéfinir le sens de ce terme. S’il est vrai que « la vie est intrinsèquement sémiotique » et que le langage humain est « relié à la sémiose du monde vivant » comme le soutient par exemple Eduardo Kohn4, cela ne signifie pas qu’il soit de même nature que celui des autres vivants. Kohn lui-même, reprenant la théorie de Peirce, laisse entendre que la sémiotique des non-humains est faite d’indices et d’icônes, non de symboles comme le langage humain5.

4Il y a lieu de distinguer différentes sortes de signes, qui correspondent à différents règnes du vivant. Il me semble abusif de prétendre, comme le fait Lorand Gaspar, que « la totalité du monde vivant parle le même langage6 » : l’usage que fait la biologie de termes empruntés à la linguistique, tels que « code » ou « alphabet », ne permet pas de confondre les échanges cellulaires avec des messages linguistiques. De même, les signaux chimiques par lesquels les végétaux communiquent entre eux sont des indices, non des symboles.

5Il paraît certes plus pertinent de parler de langage à propos des animaux, à condition toutefois de préciser que ces langages présentent des degrés d’élaboration et de complexité qui varient considérablement d’une espèce à l’autre. On peut même supposer, dans une perspective évolutionniste, une filiation entre ces langages animaux et le langage humain, mais cela n’autorise pas à les assimiler. Ils ignorent la double articulation, caractéristique de nos langues7. Ils véhiculent des informations, des intentions et des émotions liées à une situation, non des significations abstraites du contexte d’énonciation, comme peut le faire le logos humain, dont le fonctionnement ne relève pas seulement de l’information et de la communication mais du symbole8. Le chant des oiseaux est fait de phrases musicales plus ou moins complexes et variées, mais ceux-là même qui s’y montrent les plus attentifs hésitent à en faire un langage. Dominique Meens, qui évoque ses « langues ocelles », reconnaît pourtant que « l’emploi du mot “langue” permet bien des passe-passe9 », y compris l’hypothèse, qu’il fait sienne, d’une « langue sans langage10 » (il vaudrait mieux parler d’un langage sans langue). Marielle Macé, qui commente son livre, assortit l’invitation qu’elle fait à son lecteur de cet avertissement : « Écoute ce que te dit l’oiseau. – Parce qu’il me parle ? – Non, il ne parle pas, et il te parle encore moins ; pas plus que les arbres ou les pierres ne t’adressent leurs convictions11. »

6Est-ce à dire que les oiseaux et les autres êtres vivants n’aient rien à nous dire ? Ils nous parlent peut-être d’autant plus que nous ne savons pas ce qu’ils disent et qu’ils nous incitent, pour répondre à cet appel, à déplacer les limites de nos langues et c’est là précisément le défi que tente de relever la poésie. Comme l’écrit Jean-Christophe Bailly : « les animaux, qui font rayonner l’existence hors des rets du langage, exercent pourtant envers nous la pression intimante d’un autre accès au sens12 ».

7Ce qui nous intéresse, au sens fort du terme, ce ne sont pas les messages qu’ils adressent à leurs congénères au sein d’un univers qui nous est étranger, mais le sens que revêt leur présence (ou leur absence) dans un monde qui nous est commun : « La question n’est pas celle des langues animales », écrit Marielle Macé, « c’est la pensée et la pratique […] d’un partage effectif des paysages du sens avec les autres vivants, dans leur voisinage » et elle ajoute : « Là où la biosémiotique identifie des codes, discerne des informations que les oiseaux se transmettent […] le poète veut l’ouverture de tout un paysage du sens […] où il se sent lui aussi immergé13. »

8Pour passer des langages du vivant aux langues humaines, une médiation est nécessaire. L’une d’entre elles est peut-être, pour les hommes comme pour les animaux, la perception, qui convertit le monde naturel en un monde sensible doué de sens. Cherchant à poser les « conditions d’une sémiotique du monde naturel », Greimas ne cesse de ramener celui-ci au « monde sensible », qui « se présente, dans son ensemble et dans ses articulations, comme une virtualité de sens, pourvu qu’il soit soumis à une forme14 ».

9C’est à travers ses phénomènes que la nature « nous parle ». Interrogeant en phénoménologue les rapports entre Nature et Logos, Merleau-Ponty fait de la perception le point de passage de l’une à l’autre. Selon lui, « la vie du langage reproduit à un autre niveau les structures perceptives15 » et « l’expression proprement dite, telle que l’obtient le langage, reprend et amplifie une autre expression qui se dévoile à l’archéologie du monde perçu16 ». Dès lors, si Merleau-Ponty peut parler d’un « logos du monde naturel17 », c’est qu’il ne lui est pas imposé du dehors par un pur esprit ; la perception qui lui donne un sens émane d’un être incarné qui fait lui-même partie de ce monde. Le corps est la « racine du symbolisme », il fait la « jonction de la physis et du logos18 » ; c’est « par la nature en nous que nous pouvons connaître la Nature, et réciproquement, c’est de nous que nous parlent les vivants19 ».

10C’est cet ancrage dans le corps qui permet à la parole humaine de communiquer avec les langages du vivant ; reprenant les thèses de Merleau-Ponty pour élaborer « une écologie des sens », David Abram soutient que « la structure organique interconnectée propre à une langue est une extension, ou un écho de la matrice profondément interconnectée de la réalité sensorielle ». « Il devient ainsi possible », selon lui, « de penser la complexité du langage humain comme liée à la complexité de l’écologie terrestre20 ». Ce serait la tâche d’une écophénoménologie, qui se cherche encore, que de montrer comment, de la rencontre entre un corps sensible et son environnement procède ce « paysage du sens » exploré par la poésie, quand elle se veut, pour reprendre la citation de Valéry21 sur laquelle se termine un des chapitres du Visible et l’Invisible, « la voix même des choses, des ondes et des bois22 ».

Poétique de l’arbre

11J’aborde à présent des questions de poétique. Multiples sont les voies qui s’offrent à la poésie pour rapprocher langage et nature. Pour reprendre les distinctions établies par Hjelmslev23, elle peut travailler sur la substance du contenu (les thèmes et les motifs empruntés au monde naturel, par exemple l’arbre) et la substance de l’expression (par exemple sur les sonorités, au service de ce qu’on appelait naguère l’harmonie imitative), mais aussi sur la forme du contenu (les schèmes ou les processus à l’œuvre dans l’organisation du vivant) et sur la forme de l’expression (par exemple la versification). Ces différentes démarches sont bien sûr le plus souvent associées dans le poème, mais je privilégierai ici celles qui mettent en valeur la forme du contenu et celle de l’expression, qui me paraissent plus pertinentes pour comprendre l’articulation entre biosémiotique et poétique.

12La versification régulière par exemple a souvent été mise en rapport avec les rythmes de la nature et avec ceux des travaux agricoles, liés au cycle des saisons et de la vie animale et végétale : je rappelle que le mot latin versus désignait à la fois le sillon et la ligne d’écriture. Jonathan Bate reprend à son compte cette hypothèse :

Il se pourrait que la poésie, au sens de la composition des vers, constitue le chemin le plus direct qui s’offre au langage pour revenir à l’oikos, au lieu de notre séjour, parce que la structure rythmique du vers lui-même […] est une réponse aux propres rythmes de la nature, un écho au chant de la terre elle-même24.

13De même, aux yeux d’Antonio Prete, « il existe une contiguïté, ou une réciprocité entre les pulsations de la nature vivante et le rythme des vers25 ».

14Pour illustrer les ressources que le vivant offre à la poésie, j’emprunterai mes exemples au règne végétal. Il fournit depuis toujours aux poètes non seulement un inépuisable réservoir de thèmes et de symboles, mais aussi un répertoire de formes et de rythmes, un modèle de dynamisme. William Rueckert, qui a le premier introduit en 1978 le terme d’ecocritcism dans un article intitulé « Literature and Ecology », présentait « les poèmes comme des plantes vertes » (« poems as green plants ») sources d’une énergie spirituelle analogue à celle que les végétaux tirent de la photosynthèse26. Le poète John Clare prêtait déjà à la poésie « un langage qui est toujours vert » (« a language that is ever green27 »). S’il est un langage végétal, il passe moins par la parole – les plantes sont le plus souvent silencieuses – que par l’écriture : la calligraphie chinoise faisait place à un « style d’herbe » ; l’arbre en hiver est un graphe tracé sur le ciel.

15L’idéogramme qui le désigne en chinois est très proche de celui de l’être humain ; et, dans nos langues, le corps de l’homme et celui de l’arbre se métaphorisent réciproquement : ils ont un tronc commun et l’on parle aussi bien du cœur de l’aubier que des racines nerveuses. À un niveau d’abstraction supérieur, l’arbre présente un schème qui permet de visualiser nos généalogies avec leurs multiples branches, comme l’organisation syntaxique de nos phrases ou l’arborescence de nos données informatiques. Depuis Deleuze, on ne cesse d’opposer l’arbre, qui fournirait un modèle d’organisation hiérarchique et vertical, au rhizome qui figurerait une structure évolutive se développant horizontalement dans toutes les directions. Or la figure de l’arbre associe à la verticalité du tronc le déploiement en tous sens de ses ramures, dans un double mouvement de convergence et de divergence. La ramification suppose la bifurcation, à laquelle s’expose aussi le locuteur dont la langue a fourché. Ce risque est une chance pour la poésie, qui prend souvent un mot pour un autre et, par le jeu de ses libres associations, échappe au carcan d’une arborescence strictement logique.

16Il peut ainsi devenir le modèle d’une forme en perpétuelle formation, gestaltung et non gestalt, morphogénèse et non morphologie, et animer le poème d’un rythme c’est-à-dire, selon l’analyse que donne Beneveniste de l’étymon grec de ce terme, d’un flux (-rhu) ordonné selon un principe d’organisation à la fois repérable et varié (-thmos). De cette double dynamique, le vers, qui associe équivalences et différences, est une manifestation exemplaire. Elle est présente au sein même de la versification régulière, qui ne se réduit pas à la répétition mécanique du mètre. Comme l’écrit Jacques Réda, défenseur du vers régulier mais amateur de jazz, « par retour régulier du même qui est toujours un autre, s’épousent mètre et mouvement pour engendrer le rythme28 ».

17Dans son dernier recueil, Réda s’efforce de tirer les « leçons de l’arbre » et il fait de lui le modèle d’une forme poétique à la fois harmonieuse et complexe :

Jusqu’où les arbres poussent-ils l’écheveau des racines

Et jusqu’où l’enchevêtrement céleste des rameaux ?

Ils obéissent à la loi qui règle aussi nos mots

Dont se perdent au fond des temps muets les origines,

Quand nous hurlions encore avec les autres animaux.

Car si l’arbre ne parle pas, il a son écriture29 […].

18L’entremêlement des rimes embrassées et croisées répond à l’enchevêtrement des branches et des racines, qui pourtant se rattachent au même tronc, comme l’adoption d’un schéma métrique et strophique récurrent fait du poème « un arbre de mots30 ». Ailleurs, c’est l’alternance des alexandrins et des vers de 14 syllabes qui épouse le balancement des branchages au sein d’un bois de pins, pour créer cet ordre du mouvement qu’est le rythme et qui régit à la fois pour Réda le poème et l’univers :

Ces pins – résolument des pins, de la base au sommet –,

Démontrent, en prenant diverses attitudes,

Qu’ordre et désordre sont d’intelligence. On présumait

Éternel le conflit entre chaque principe,

Et c’est vrai que le rythme naît de leur rivalité.

Mais le malentendu en ce bois se dissipe,

Car le rythme a mis à profit leur sourde affinité31.

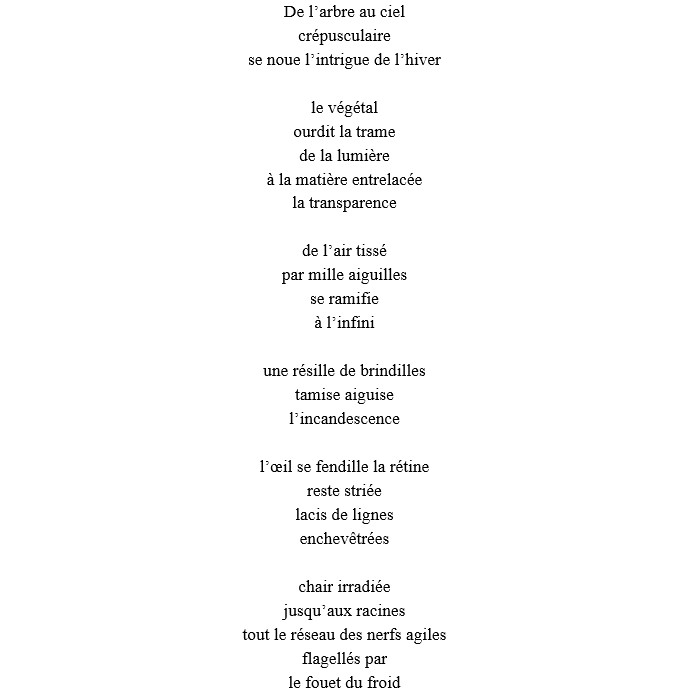

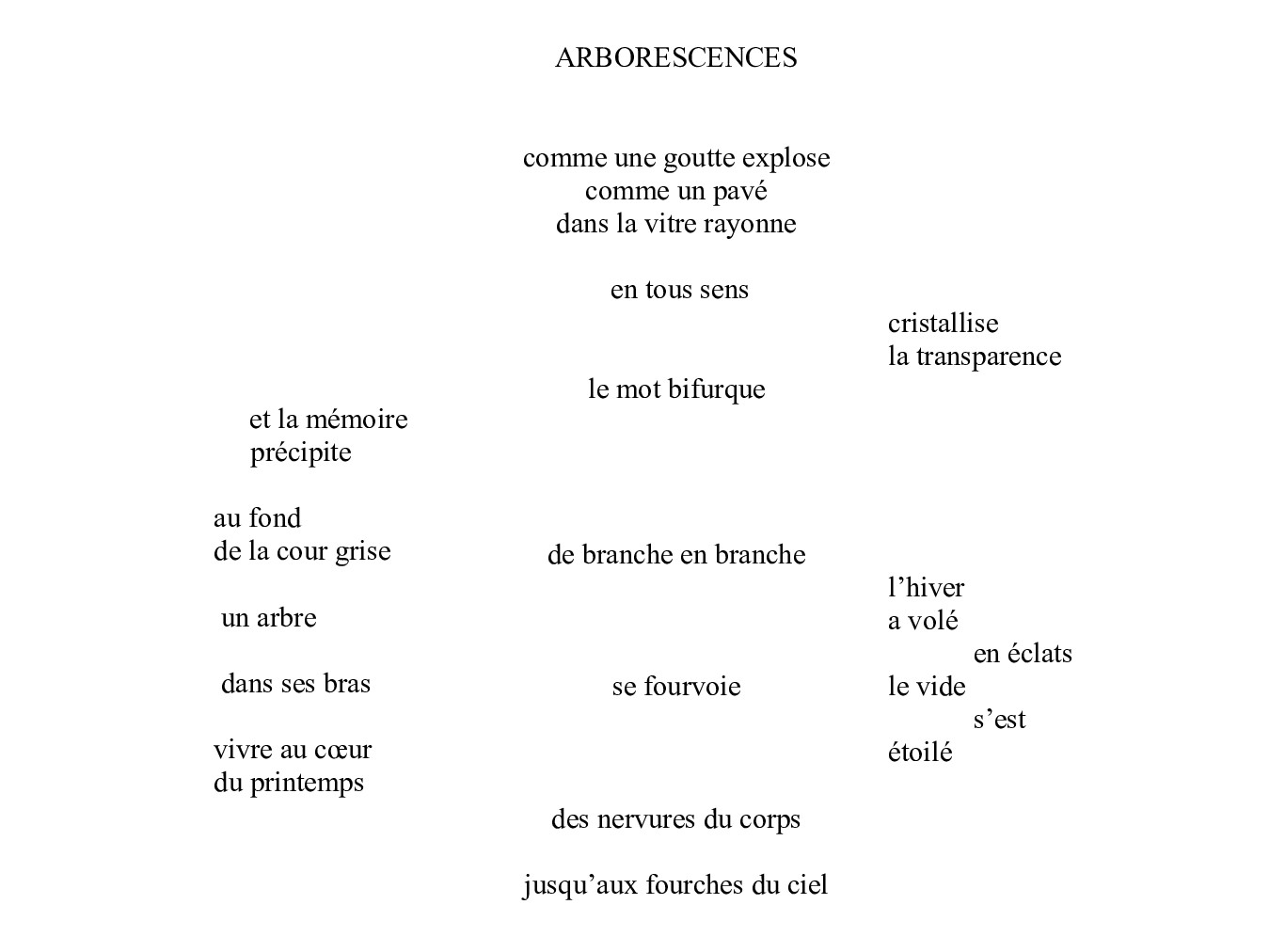

19Je me permets d’évoquer ici ma propre pratique poétique. Dans un recueil intitulé Immuable mobile, j’ai eu recours à cette forme un peu oubliée du vers libre qui repose sur le mélange de mètres variés et qu’on trouve par exemple dans les fables de La Fontaine. Il s’agissait de faire entendre et de donner à voir sur la page cette alliance entre régularité et mobilité qui caractérise les rythmes de la nature comme ceux du poème et dont un des modèles est l’arborescence végétale. Celle-ci donne son titre à une des sections du recueil, dont le premier poème32 évoque à la fois la verticalité de l’arbre et la ramification de ses branchages, que donne à voir sa silhouette hivernale et qui retentit au plus intime du corps humain, dressé lui aussi dans l’espace et traversé par de semblables réseaux et courants d’énergie :

20La disposition typographique centrée sur la page, souligne l’axe vertical autour duquel est bâtie l’unité du motif et du poème mais aussi les variations qui affectent la longueur des vers, pourtant réduits pour la plupart à 4 ou à deux fois 4 syllabes. Le tressage des sonorités, par la multiplication aléatoire des rimes intérieures, des assonances et des échos développés, évoque l’interaction entre lumière et matière végétale, et la ramification des branchages. Mais ce dispositif visualisait et favorisait surtout la convergence des lignes et, reprenant le motif, j’ai éprouvé la nécessité de mettre davantage l’accent sur leur divergence, d’autant qu’il s’agissait d’évoquer cette fois la feuillaison et la floraison printanières de l’arbre et que leur explosion avait éveillé subitement des souvenirs et des associations d’idées, qui sont venus s’inscrire en marge du propos initial. C’est un peu comme si l’écriture se fourvoyait, empruntant des chemins imprévus, et cette bifurcation m’a conduit à répartir sur trois portées verticales parallèles les énoncés du poème, dont chacun peut être lu séparément ou rattaché horizontalement par endroit aux deux autres :

21Ce travail de la poésie pour rapprocher langage et nature ne concerne pas seulement la forme mais aussi la substance de l’expression ; il passe notamment par les multiples procédés que Gérard Genette a regroupés sous le terme de mimologisme et placés sous le parrainage de Cratyle33. Pour naturaliser le langage, le poète mobilise ses qualités sensibles, privilégiant la matérialité du signifiant graphique ou phonique, plutôt que l’idéalité du signifié. Il ne s’agit pas seulement ni nécessairement de permettre aux mots d’imiter les sons ou les formes de la nature, par les voies de la mimophonie et/ou de la mimographie, mais de leur donner une consistance analogue à celle des objets : pour le poète, selon Sartre, les mots « sont des choses naturelles, qui croissent naturellement sur la terre comme l’herbe et les arbres34 ».

Francis Ponge et le végétal

22Ce modèle végétal joue un rôle important dans la poésie de Francis Ponge, qui est un des poètes qui ont poussé le plus loin cet effort pour rendre aux mots « le plein emploi de leur contenu concret, qualitatif, sensible35 », et les « rapprocher de la substance36 » des choses. Un de ses premiers textes, intitulé La Promenade dans nos serres, revendiquait déjà une telle physique du langage, qui assimile la poésie à une écriture végétale et à une chorégraphie :

Ô draperies des mots, assemblages de l’art littéraire, ô massifs, ô pluriels, parterres de voyelles colorées, décors des lignes, ombres de la muette, boucles superbes des consonnes, architectures, fioritures des points et des signes brefs, à mon secours ! au secours de l’homme qui ne sait plus danser, qui ne connaît plus le secret des gestes, et qui n’a plus le courage ni la science de l’expression directe par les mouvements. […]

Ô traces humaines à bout de bras, ô sons orignaux, monuments de l’enfance de l’art, quasi imperceptibles modifications physiques, CARACTÈRES, […] je veux vous rapprocher de la substance et vous éloigner de la qualité. Je veux vous aimer pour vous-mêmes plutôt que pour votre signification (OC I, p. 176-177).

23Le traitement du motif végétal épouse l’évolution de la poétique de Ponge. Ses premiers poèmes faisaient de la figure hivernale de l’arbre, dépouillé de ses feuilles, un modèle de sobriété pour un poète qui entendait « parler contre les paroles » ; alors qu’il assimilait sa surabondante feuillaison printanière aux excès d’éloquence d’un lyrisme débridé37. Et il opposait l’immobilité de la flore, rivée au sol par ses racines, à la mobilité de la faune38.

24C’est une tout autre image du végétal que propose la production de Ponge après-guerre ; elle va de pair avec l’abandon de l’idéal, qui présidait au Parti pris des choses, d’un poème clos sur lui-même comme un produit fini, qu’il s’attache désormais à ouvrir aux multiples variantes qui accompagnent son élaboration. Le passage d’une poétique du monument à la valorisation du moviment, l’attention croissante à la genèse du texte comme work in progress correspondent à une vision de la nature qui fait de plus en plus de place à son dynamisme : « La Nature, selon l’étymologie de Littré, est, comme je le pensais, du même radical que naître, naissance […] ; natura signifie donc l’engendrante, la force qui engendre39. » Et la croissance des végétaux apparaît, malgré leur immobilité, comme le meilleur exemple de cette énergie vitale, qui anime aussi l’écriture. On lit dans L’Opinion changée quant aux fleurs :

Les végétaux d’abord s’élancent en tous sens. À l’air libre.

Immobilisés pourtant par leurs racines. Mais sans doute pour cette raison même, rien ne s’élance davantage, ne s’inscrit plus continûment. Ils progressent des plus lentement, mais vers tous les azimuts ; sans jamais quitter leur base ; sans hésitations ni reproches ; sans corrections ni retours. Ne reviennent jamais en arrière, comme font les animaux.

Il semble que la matière organique, sous cette espèce, s’essaie à une sorte de perfection analytique, s’exprimant de façon scripturale, par déploiement et division, notes, appendices, extension de son réseau, invasion, innervation, articulation et vascularisation de l’espace40.

25Dans les avant-textes du Pré, au moment même où le poète envisage sa propre disparition, il l’inscrit dans le cycle de morts et de renaissances qui anime la nature41.

Ainsi voit-on par exemple, à l’automne, les feuilles jaunir, rougir puis tomber.

Et qu’en résulte-t-il à la fin ?

Le cendrier universel, la terre (restes des trois règnes)

Mais pourtant, par ailleurs en une certaine saison, quand le soleil revient, l’eau tend à s’évaporer

elle qui réimprègna le cendrier universel, veut mourir à son tour sous l’effet de la chaleur qui remonte, elle renonce, elle s’évapore

mais alors elle entraîne avec elle vers le ciel ces restes organiques elle ressuscite le cendrier universel : l’herbe et la vie alors resurgissent et voici le pré. L’herbe exprime donc la résurrection universelle sous la forme la plus élémentaire42.

26Les recherches étymologiques auxquelles Ponge se livre de plus en plus souvent, révèlent que les mots de la langue, au lieu d’être des « réserves immobiles » de significations sédimentées dans le dictionnaire, ont une histoire ; l’évolution de leurs usages est régie par des processus analogues à ceux de la végétation : « Leurs variations, leurs développements, diversifications, ramifications, feuille et floraison, fructifications, réensemencements, régénérations suffisent à dire la complexité de la vie et du monde43 ». Leur exploration permet au poète de remonter « au plus près de la naissance, non seulement de la parole, mais du monde lui-même44 », « au niveau des RACINES, où se confondent les choses et les formulations45 ».

Conclusion

27Les tentatives que font les poètes modernes pour rapprocher, en vers comme en prose, leur langage de celui du vivant, ne passent pas seulement par le choix d’une thématique empruntée à la nature, ni par son traitement mimétique. Ne pouvant plus s’appuyer sur la loi des correspondances ou sur l’Analogie universelle, il ne s’agit pas pour eux d’imiter une natura naturata mais d’inscrire la poiesis dans le mouvement créateur de la natura naturans, pour donner au poème un dynamisme délivré des contraintes et des régularités, une forme toujours en transformation, et faire de lui non plus le reflet d’un cosmos immuable, mais un chaosmos. C’est ce qui fait à mes yeux l’intérêt de la poésie contemporaine pour une écopoétique attentive aux « renouvellements formels » de la littérature46, autant qu’à son message écologiste, qui s’accommode parfois de formes passablement usées.

1 Philippe Jaccottet, L’Entretien des muses, Paris, Gallimard, 1968, p. 11.

2 Id., Paysages avec figures absentes, Paris, Gallimard, 1970, p. 29 et p. 61.

3 Le « thème pastoral » est même, selon Paul de Man, « le seul thème poétique », « la poésie même » (« Impasse de la critique formaliste », Critique, no 109, juin 1956, p. 494 ; cité par Jean-Claude Pinson, dans Pastoral. De la poésie comme écologie, Ceyzérieux, Champ Vallon, 2020, p. 26). La théorie et l’histoire littéraires allemandes accordent une place importante à la catégorie de Naturlyrik.

4 Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de l’humain, Bruxelles, Zones sensibles, 2017, p. 295.

5 Kohn dit par exemple que « la référence symbolique [est] spécifiquement humaine », supposant « la capacité de se distancer momentanément du monde » (ibid., p. 181).

6 Lorand Gaspar, Approche de la parole, Paris, Gallimard, 1978, p. 36.

7 Elle repose sur la distinction entre unités significatives (monèmes ou morphèmes) et unités distinctives (phonèmes). Voir André Martinet, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1960

8 Je renvoie sur cette question à l’article de Benveniste, « Communication animale et langage humain », paru dans le no 1 de la revue Diogène en 1956 et repris dans ses Problèmes de linguistique générale.

9 Dominique Meens, Mes langues ocelles, POL, 2016, p. 237.

10 Ibid., p. 169.

11 Marielle Macé, « Écoute ce que dit l’oiseau », Po&sie, nos 167-168, 2019, « Les oiseaux », p. 230.

12 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgois, 2013, 4e de couverture.

13 Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, Corti, « Biophilia », 2022, p. 366-367.

14 Algirdas Julien Greimas, Du Sens : essais sémiotiques, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 49.

15 Maurice Merleau-Ponty, La nature : notes, cours au Collège de France, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 274.

16 Id., Résumés de Cours : Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 1968, p. 12-13.

17 Id., La nature, op. cit., p. 282.

18 Ibid., p. 256.

19 Ibid., p. 267.

20 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond / La Découverte, 2013, p. 116-117.

21 « Voici […] / sonner cette auguste Voix / Qui se connaît quand elle sonne / N’être plus la voix de personne / Tant que des ondes et des bois » (Paul Valéry, « La Pythie », Charmes, dans Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1957, p. 136).

22 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 204.

23 Voir notamment Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage suivi de La Structure fondamentale du langage, Paris, Éditions de Minuit, 1971, p. 75.

24 Jonathan Bate, The Song of the Earth, London, Harvard University Press, 2000, p. 76 : « It could be that poiesis in the sense of verse-making is language’s most direct path of return to the oikos, the place of dwelling, because metre itself—a quiet but persistent music, a recurring cycle, a heartbeat—is an answering to nature’s own rhythms, an echoing of the song of the earth itself ».

25 Antonio Prete, Prosodie de la nature, fragments d’une physique poétique (Nîmes, Thééthète, 2004), cité par Jean-Claude Pinson, dans Pastoral, op. cit., p. 28.

26 William Rueckert, « Literature and Ecology. An experiment in ecocriticism », Iowa Review, 9.1, 1978, p. 71-86.

27 « Pastoral Poesy », The Poems of John Clare, ed. J. W. Tibble, London, Dent, 1935, vol. 2, p. 50.

28 Jacques Réda, « À pas de loup », Langue française, no 56, décembre 1982, p. 94.

29 Id., Leçons de l’arbre et du vent, Paris, Gallimard, 2023, p. 9.

30 Ibid., p. 43.

31 Ibid., p. 12

32 Michel Collot, Immuable mobile, Bruxelles, La Lettre volée, « Poiesis », p. 41.

33 Voir Gérard Genette, Mimologiques : voyage en Cratylie, Paris, Éditions du Seuil, 1976.

34 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? [1948], Paris, Gallimard, « Idées/nrf », 1967, p. 18.

35 Francis Ponge, Pour un Malherbe dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1999-2002 (abrégé par la suite en OC suivi de la tomaison du volume cité), t. II, p. 167.

36 Francis Ponge, « La promenade dans nos serres », Proêmes (OC I, p. 177).

37 Voir « Le Cycle des saisons », dans Le Parti pris des choses (OC I, p. 23).

38 Voir « Faune et flore » dans Le Parti pris des choses (OC I, p. 42-46).

39 Francis Ponge, La Fabrique du Pré, OC II, p. 480.

40 Id., L’Opinion changée quant aux fleurs, Nouveau nouveau recueil, OC II, p. 1219.

41 Voir à ce propos mes analyses dans « Le préfixe des préfixes » (Paysage et Poésie, Paris, Corti, 2005, p. 237-255).

42 Francis Ponge, La Fabrique du Pré (OC II, p. 476).

43 Ibid., p. 463.

44 Francis Ponge, « Entretien avec Loïs Dahlin », Francis Ponge, Cahier de l’Herne, no 51, 1986, p. 521-529.

45 Francis Ponge, « Le monde muet est notre seule patrie », Méthodes (OC I, p. 631).

46 Anne Simon, Alain Romestaing et Pierre Schoentjes, « Essor d’une conscience littéraire de l’environnement », Fixxion, no 11 : « Écopoétiques », 2015, URL : https://doi.org/10.4000/fixxion.8389, page consultée le 1 septembre 2025.

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2101.html.

Quelques mots à propos de : Michel Collot

Université Sorbonne Nouvelle

UMR THALIM

Michel Collot est Professeur émérite de Littérature française à l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3. Il est spécialiste de la poésie française moderne et contemporaine (Le Chant du monde dans la poésie française contemporaine, Corti, 2019), et des représentations littéraires et artistiques du paysage (La Pensée-paysage, Actes Sud, 2011). Ses recherches actuelles se situent au croisement de la géographie littéraire et de l’écopoétique (Un nouveau sentiment de la nature, Corti, 2021). Il a publié plusieurs recueils de poèmes, parmi lesquels Le Parti pris des lieux (La Lettre volée, 2018) et Épitaphes Épiphanies (Tarabuste, 2022). L’Académie française lui a décerné en 2019 un Grand Prix pour l’ensemble de son œuvre critique et poétique.