Sommaire

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction

- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes

- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue

- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar

- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »

Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant

- Michel Collot La Terre parle ?

- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles

- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro

- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

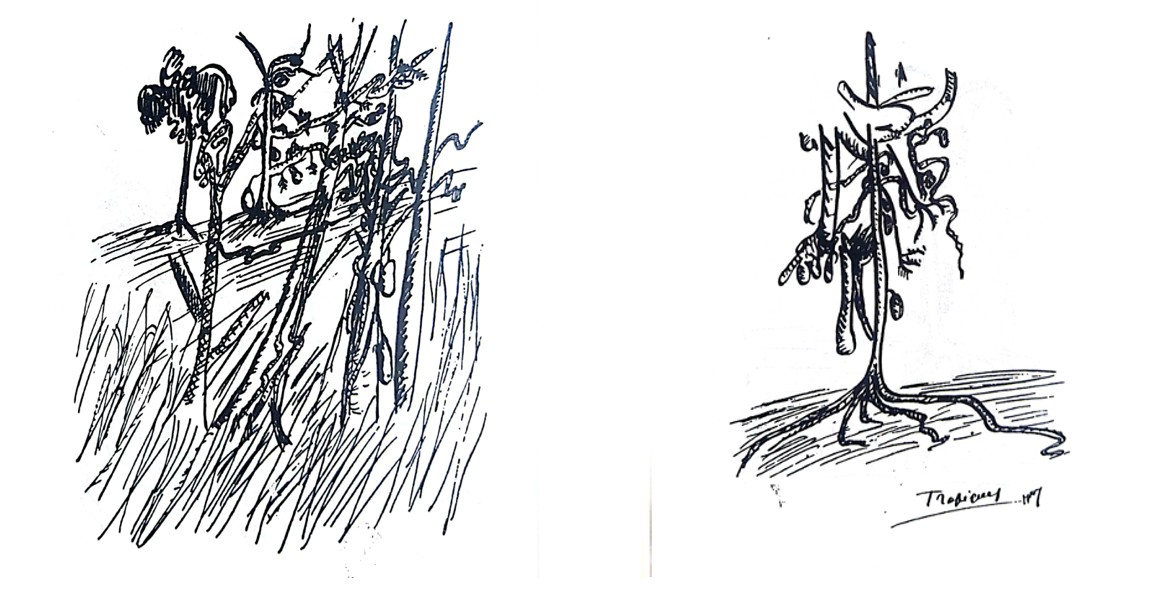

- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet

- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières

- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?

- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

Marie Vigy

1« Baobab Baobab / Problème toujours là, planté. / Pétrifié — exacerbé / arbre-caisson aux rameaux-lourds / aux bras éléphantiasiques, qui ne sait fléchir1. » Dans ce « Télégramme de Dakar » aux accents primitivistes2, Henri Michaux fait résonner le caisson de ce nom exotique redondant ; sous les yeux du voyageur, l’arbre a surgi tel un point d’interrogation, obstiné dans son étonnante immobilité. De fait, il pose question au regard comme au poème, qui hésite entre la répétition et la qualification de cette vie démesurée3. L’enquête sur les formes de vie menée par Marielle Macé a montré combien la puissance éthique de la poésie michaldienne reposait sur cette acuité perceptuelle vis-à-vis du « grain du vivant », sur cette « attention (poussée très loin, avec patience et insatisfaction) à la qualification et à la requalification d’une singularité formelle, gestuelle, rythmique4 », qui veut très tôt s’affranchir, et de manière radicale, du bornage des règnes et des identités. Si les « styles animaux » prolifèrent librement dans son œuvre et signalent une perpétuelle lutte pour l’individuation qui prend corps dans l’écriture, ces autres « foyers d’altérité » que sont les végétaux n’en sont pas en reste. Par zoocentrisme, parce que le déploiement des rythmes et des vitesses nous semble plus manifeste dans l’allure des bêtes, parce que notre cerveau est plus entraîné à saisir la course d’un félin que la lente croissance d’un palmier, il semble cependant que l’on ait moins prêté attention à l’exubérance des plantes dans les pages de l’auteur.

2En écoutant ce que la biologie nous dit de la différence ontologique radicale des végétaux5, on peut pourtant mieux comprendre ce que Michaux a trouvé en eux, comment sa poésie s’est nourrie de leurs façons, et ce dès la fin des années 1920, alors qu’il publie ses premiers récits de voyage et ses premiers recueils. Dans son approche du vivant, il poursuit en poésie l’engouement de plusieurs générations d’auteurs, de philosophes, de rêveurs, qui prennent acte de la révolution darwinienne pour penser l’élan créateur de la vie, la morphogenèse ou encore le mimétisme animal6. Tous sont fascinés par la vie en ce qu’elle est une dynamique de « morpho-création », une quête sans cesse relancée pour trouver l’expression corporelle la plus adéquate à son milieu ; certains – dont Caillois ou Bataille7, et Portmann dans les années 19508 – pressentent aussi que cette relance vitale n’est pas soumise uniquement à la loi de la sélection naturelle et à une logique fonctionnaliste. La vie est aussi cette création pure – intransitive – de formes sensibles mais ne visant aucun spectateur, d’apparences luxueuses parce qu’inutiles. C’est à partir de ce premier point que la poésie michaldienne émerge comme une potentielle forme de vie9 : la présentation de soi par l’écriture y est intensément redoublée par l’apparition d’espèces nouvelles, non encore osées dans l’évolution, mais fortement inspirées de ses allures et de ses mouvements organiques.

3La croissance indéfinie des plantes, leur « attaque formelle échevelée et en perpétuel devenir10 », manifeste au plus haut point cette poussée de la vie pour inventer et produire de nouvelles formes ; une plante qui ne se métamorphose plus, qui n’avance plus en générant son propre corps, est une plante qui est sur le point de mourir. De fait, les mouvements et les déplacements des végétaux, peut-être plus radicalement que ceux des bêtes, représentent aujourd’hui des défis tant pour la pensée du sujet que pour la physique traditionnelle. Jacques Tassin souligne cet écart entre le mode d’être de l’animal et celui du végétal : alors que « nous sommes définis, arrêtés dans notre croissance par un plafond de verre, par l’empreinte de notre immuable morphogenèse, condamnés aux formes obligées tout comme à la sénescence », « l’arbre croît indéfiniment, se réitère par assemblages modulaires, se déploie librement à la faveur de ses cellules multipotentes, malgré sa fixité » – et encore, tandis que « chacun de nous ne fait qu’un avec lui-même », « l’arbre est au contraire désindividualisé, indéfini dans ses contours, mais aussi confondu avec l’autre11 ». Par cette définition de la vie végétale, on ne peut s’empêcher de reconnaître le grand combat qui se joue dans l’œuvre de Michaux : un combat entre formes de vie, pour une individuation toujours relancée et reprise12 – mais aussi plus radicalement un combat pour sortir de l’enveloppe humaine, une hantise des contours arrêtés, une inquiétude à propos des échanges qui se produisent, via l’interface du corps, entre le dehors et le dedans.

Illustration 1 – Jean Dubuffet, Monsieur Plume pièce botanique, 1946, Collection Buffalo AKG Art Museum.

4La promesse de cette altérité radicale des êtres végétaux interpelle Michaux dès son premier voyage en Amérique du Sud : il reconnaît en eux des vivants avec qui faire alliance, pour se délasser dans ces corps non-humains, mais aussi et surtout avec qui faire poème, et peut-être avec qui faire signe. Prenant le contrepied de la distinction aristotélicienne entre les êtres dotés d’une « âme sensible » et ceux qui ne possèderaient qu’une « âme végétative13 », Michaux approche les plantes comme des vivants expressifs, sociaux et poreux aux émotions. Ainsi peut-il exprimer une empathie contenue en évoquant le stipe du palmier14, qu’il désigne d’abord comme son « cœur », puis comme son « projet » : « C’est sa feuille, sa feuille est là, il la garde dans son tronc pour plus tard. / Mais les Indiens viennent et vous le mettent par terre en quelques coups, et lui retirent son projet15. » Son anthropomorphisme le pousse néanmoins à préférer la stature verticale des arbres aux autres nombreuses formes de la vie végétale ; c’est par sa rencontre avec les arbres des tropiques que je souhaiterais commencer, avant de dériver vers les contrées où poussent ces arbres inédits que sont les Barimes, les Badèges ou autres « palmiers albinos16 ».

Affinités tropicales

5L’expérience de la forêt équatoriale est décisive pour l’entrée du monde végétal dans l’œuvre de Michaux, et elle l’oriente durablement vers les essences tropicales. À l’invitation de son ami Alfredo Gangotena, poète natif de Quito, il quitte l’Europe en décembre 1927 pour entamer un premier grand voyage de plusieurs mois en Équateur17. S’il a l’occasion de rencontrer les arbres des tropiques lors d’excursions dans les montagnes équatoriennes, le séjour à la ville, dans la famille de son ami, ne comble pas vraiment sa soif d’inconnu et de nature sauvage. L’immersion durable et aventureuse dans la forêt amazonienne a lieu dans les dernières semaines du voyage, lors d’une longue marche pour rejoindre les rives du fleuve Napo, qu’il s’apprête à descendre en pirogue jusqu’au Brésil. Ces « quatre jours de racines et de boues » lui permettent de s’approprier et de revisiter les lieux communs du récit d’exploration ; le récit de l’étape à « Méra-Satzayacu », sous forme versifiée, reproduit les images d’un « enfert vert » hostile et contre lequel il faut lutter à coups de « macheteThomas Augais2025-01-17T11:57:00Marie Vigy2025-02-24T10:52:00 » :

Les racines vous écorchent,

Assomment et cassent l’orteil,

Gluantes, vous glissent, vous bousculent,

Vous culbutent, vous éliminent,

Et vous perdent dans un de ces infinis trous infects,

Qui forment le plancher de la forêt18.

6Mais les traversées de la forêt lui donnent surtout l’occasion de vérifier un autre lieu commun de la littérature scientifique et exploratrice de l’époque, sorte de pendant naturaliste au syndrome de Stendhal. Devant la profusion de cette flore indisciplinée et atteinte de gigantisme, il est en effet pris du même émoi esthétique que les jeunes naturalistes fraîchement débarqués de la vieille Europe et qui n’ont connu jusque-là que la sagesse des forêts occidentales19. Cet émoi est cependant bien justifié et ne constitue en rien une pose ou une posture – du fait de leur ensoleillement et leur humidité, on sait que les zones tropicales accueillent la plus grande biodiversité du monde. Francis Hallé, grand spécialiste ce « monde sans hiver », remarque qu’« en milieu tropical, les plantes et les animaux expriment pleinement les potentialités de chacun de leurs taxons, notamment par une gamme complète de dimensions biologiques20 » : les lilliputiens y côtoient les géants. Dans son Plaidoyer de l’arbre, le botaniste avoue lui-même qu’en regard de la flore tropicale, les espèces européennes ne l’affectent que « comme des échos lointains et assourdis d’un formidable orchestre qui joue sous l’équateur21 ».

7Michaux découvre donc le potentiel expressif des plantes dans ces espaces forestiers dont l’extrême densité « ne montre guère de paysage22 ». Sa rencontre avec l’arbre des tropiques se fait contre son expérience antérieure du végétal et se traduit par un dénigrement récurrent des essences européennes les plus communes, celles des « pays du Nord » et de sa Belgique natale. Dans ces occurrences, la référence aux arbres européens sert d’abord de prétexte au règlement de comptes avec la patrie d’origine. Leur style lui déplaît : celui du sapin, « l’arbre sec, l’arbre avare, piquant et pouilleux et collant », mais aussi celui des ormes, des trembles, et surtout les hêtres… ces « arbres unijambes23 » qu’il hait autant qu’il déteste son pays de naissance. Tout cela est donc aussi une affaire d’expatriation et la célébration des essences tropicales répond à sa propre théorie des climats, développée notamment dans Un Barbare en Asie, qui assimile végétaux et nations par le sol qui les voit naître et discrimine parmi eux les formes de vie qui lui siéent ou qui l’indisposent24. Cette rencontre marque néanmoins la propension de l’auteur à un autre type d’expatriation, dont je parlais plus tôt : l’arrachement à soi, à une enveloppe humaine vécue comme insuffisante, grevée par un vide ontologique, et qu’il ne cessera d’hybrider imaginairement en empruntant aux formes, aux énergies, aux rythmes naturels des animaux et des végétaux.

8Le choc de cette rencontre tend, dans l’écriture composite du journal de voyage, à s’exprimer selon des modalités poétiques. Outre l’extrait précédemment cité, deux passages précédant la descente du Napo sont à ce titre éloquents : dans ces entrées, le voyageur n’est pas encore engagé dans l’urgence du moment et adopte librement un regard plus détaché et plus réflexif sur la flore locale. Ces deux moments constituent des glissements vers l’énonciation poétique, des passages où le phrasé quotidien et parfois expéditif du journal de voyage adopte les modalités de la parole lyrique et du retour sur le matériau verbal. Tout se passe comme si l’évocation de la forêt tropicale ne pouvait pas tout à fait se contenter des atours de la description naturaliste, comme s’il fallait en passer par les formes de l’exclamation, de l’apostrophe, du vers, et surtout de l’image, qui contribuent toutes à insister sur ce qui est en jeu ici : dans la forge poétique, l’adhésion ou le décollement de la parole vis-à-vis du monde et des êtres qui le peuplent.

9Le premier extrait correspond à l’entrée du 2 mars 1928, entièrement consacrée à la découverte d’un espace forestier profus et peuplé par ceux qu’il reconnaît comme des sortes de doubles végétaux. « Arbres des Tropiques, à l’air un peu naïf, un peu bête, à grandes feuilles, mes arbres ! », s’extasie-t-il à l’entrée de la forêt. Ce texte, qui servira de matrice pour une réécriture en 1942, est marqué par une transition du discours narratif et descriptif des notes de voyage – « Et l’on rentre dans la forêt. Cette forêt est chauffée. Immense appartement. On se méfie. On est mal à l’aise. » – à un style beaucoup plus expressif, constitué de retours à la ligne, de répétitions (« Ici, il y a pour moi »), d’exclamations, et d’imprécations lyriques contre les essences nordiques, ce qui conduit à une rupture syntaxique à la fin du troisième paragraphe, où Michaux passe de la délocution à l’adresse :

Ces arbres nus, sans famille, lisses, abandonnés, troncs hauts, et branches qui n’offrent aucune ouverture, (je songe surtout à vous, ô hêtres, que j’ai tant maudits, qu’on me voulait faire admirer, qui portez vers le haut le subit rire malin de toutes vos petites feuilles, qui ne veut rien dire), on ne vous réclame pas, vous tous que j’ai haïs25.

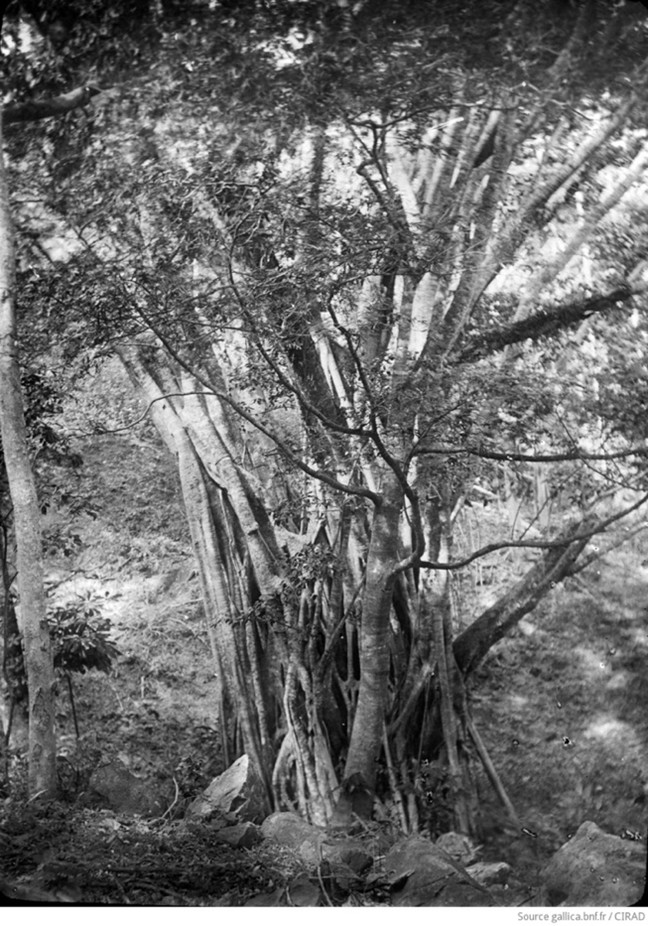

10Michaux découvre alors le style mouvementé et confondu de la forêt tropicale, « pleine de retours vers la terre », de parasites et de « cadavres » de plantes, où chaque arbre « ne craint pas d’adopter une grande famille » faite d’orchidées et de lianes nombreuses qui « l’embrassent à la vie à la mort » et dessinent la silhouette de branches « à pendentifs ». Bien loin de l’élan unidirectionnel et solitaire de l’arbre européen, la profusion de la flore tropicale met à mal les frontières de l’individu26. Ce débordement connaît son apogée en l’essence du Matapalo27 – le « tueur d’arbres » –, un Ficus dont il peut admirer le « style » impérial et agglutinant :

Le Matapalo est aussi le grand boa de la forêt, le grand étouffeur, le grand étrangleur, le grand embrasseur, le grand triomphateur des Chonta, des Uvilla et des Cèdres rouges, des Canelos, qui ne sont pas du menu fretin d’arbres, je vous prie de croire, mais forts et importants.

Le Matapalo encore jeune s’incline contre un arbre, contre un grand arbre, et croît. Petit à petit devient gros et entoure l’arbre ; petit à petit devient gros et enserre l’arbre ; petit à petit l’étrangle, le broie, le tue, le fait Matapalo28.

11Ce « grand étrangleur » figure parmi la catégorie de plantes dites épiphytes : lorsque sa graine germe, après avoir été déposée par le vent ou par un animal sur les branches d’un arbre, il a pour caractéristique de se servir de cet organisme comme support de croissance, ce qui conduit parfois à la mort de l’hôte. Le spectacle quasi horrifique de cette invasion, où les racines aériennes du figuier s’entremêlent si bien aux troncs et aux branches de l’arbre-support que les corps en deviennent indiscernables, nourrit les représentations de la jungle amazonienne comme espace de compétition permanente entre les êtres. Dans l’allure de ce « figuier étrangleur », l’imaginaire du parasitisme et celui de la lutte pour la survie rencontrent leur expression à la fois monstrueuse et souveraine29.

Illustration 2 – Le « figuier étrangleur » (ici un Ficus benghalensis30), Gallica.

12Le deuxième extrait fait partie d’une série de quatre entrées décrochées typographiquement et discursivement du reste du journal de voyage : ce sont des passages écrits en vers libres, dont le corps est inférieur à celui du texte principal, et qui sont à la fois pourvus d’un titre en majuscules et d’une note de datation et/ou de localisation. Inversement ici, les marqueurs d’expressivité sont réduits, et c’est la mise en forme qui prend en charge, visuellement, l’identification poétique de l’extrait, avant qu’elle ne soit également portée par les sonorités des signifiants (noms espagnols d’espèces endémiques, répétitions, homophonies). Comme pour le Matapalo, l’évocation de la flore tropicale ne se développe pas à la manière d’une description systématique et statique des différents organes observables sur une plante. Elle investit au contraire le terrain dynamique de la narration, ce que le titre du poème accentue parodiquement, mimant la typographie d’un titre d’article à sensation.

LÀ COMMENCE LA FORÊT TROPICALE QUI S’ÉTEND JUSQU’À LA CÔTE DU PACIFIQUE

Dimanche 5 août, au départ de Saloya.

L’arbre ici ne s’occupe pas de la terre,

Il faut en sortir et vite,

Il s’agit de s’élever, car on étouffe,

Et il part.

Ni branches, ni fleurs, ni pousses, rien qu’un tronc direct

Et s’il vient une branche elle se colle au tronc.

Elle fait flèche avec lui.

Il s’élève donc.

Le Puma maki s’élève,

L’Arrayan s’élève, la Cascarilla s’élève avec sa quinine

L’Incienso avec son encens, et le Drago de sangre avec son sang

Et le Guarumo qui arrive en haut tout blanc, ils s’élèvent

Et quand ils n’en peuvent plus,

Une fois arrivés à l’extrême bout de leur taille,

Lorsqu’ils s’abandonnent enfin et se répandent en feuilles,

Les voici tous, tous à peu près à la même hauteur,

Et la forêt paraît unie.

Semblablement, dans une course de cent mètres s’enlèvent d’un coup tous les coureurs, filent avec l’idée fixe d’arriver avant les autres, et voici l’arrivée, voici le grand champion, le grand applaudi, le recordman du monde, et il courut merveilleusement. Cependant vous écarquillez les yeux, vous êtes ébahi. Comment ? Comment ? À un quart de seconde près ils sont arrivés tous ensemble.

1. Même la fougère se rend compte qu’il lui faut changer son caractère, son goût d’épanchements et de pavanes ; elle se dresse et se serre31.

13Étonnamment, la démesure de la flore tropicale ne tient pas tant ici à sa forme qu’à sa hâte. L’attention du poète est d’abord requise par la manifestation de ce principe vital propre à l’univers végétal, dont l’enracinement est indispensablement synonyme de mobilité expansive. Grâce à l’abondance de verbes pronominaux et à la rapidité des retours à la ligne, Michaux défie notre imaginaire de l’immobilité végétale en dynamisant la représentation de la forêt, qu’il saisit comme une course collective vers la lumière, un enchevêtrement de concurrences camouflé derrière l’apparente unité du couvert. Le basculement du vers libre vers la prose introduit une rupture de ton entre la suggestion lyrique d’une effusion formelle (« ils s’abandonnent enfin et se répandent en feuilles »), et la comparaison finale, à la fois inattendue et burlesque. Par la narrativisation de la description, Michaux infléchit notre perception anthropocentrée de la durée pour restituer à la flore tropicale la rapidité de ses élans vers la canopée – quitte à trahir quelque peu la réalité, puisque ces arbres n’attendent bien évidemment pas d’être « à bout de sève » et d’« arriver à l’extrême bout de leur taille » pour déployer leurs feuilles.

14Dans les deux extraits cités, et bien que ce mouvement soit finalement renversé dans le dernier poème commenté, l’évocation de la forêt tropicale occasionne un glissement vers un régime poétique de l’écriture, qui sera encore confirmé par la publication d’Arbres des tropiques, toujours chez Gallimard, en 1942. Elle fait suite au second voyage d’Henri Michaux en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil, en 1939. Mais cette fois-ci, le geste du dessin prend d’abord le pas sur la langue : dans une lettre envoyée à Paulhan le 17 novembre, il annonce qu’il « dessine des arbres plus fous que ceux de la forêt vierge32 ». Parmi ces dessins à la plume, il en retiendra 18 pour une publication en plaquette ; le poème composé en guise de présentation est une réécriture de l’entrée en prose citée précédemment. Ce texte-préface accentue le pli poétique amorcé dans Ecuador : si Michaux remplace l’apostrophe lyrique par une simple exclamation – « Oh ! Arbre Banian, Père des Indes ! » – le vers libre se déploie cette fois-ci pour tenter de dire la nature métamorphique et parfois grotesque, aux yeux de l’Européen, de ces essences tropicales. Il procède ainsi par l’énumération anaphorique et la déclinaison d’épithètes, de participes et autres compléments du nom :

Arbre blasphémateur. Arbre après la transe. Épouvante-arbre. Arbre hurleur, tripes dehors, tripes de la lamentation.

Arbre à lance, arbre pieuvre, arbre exorbitant.

Arbre obèse, arbre bouteille.

Arbre à pain, arbre amarre, arbre amphore, arbre des filles de Loth.

Arbre à feuilles nageoires, arbre à palmes.

Arbre portant haltères, portant battoirs, portant fourches.

Arbre amiboïde.

Arbre noble prêchant aux hommes des actions surhumaines…

Que dire des fleurs ? Que dire des fruits, ceux-ci pendus au tronc même ou fichés dessus ou au coude des rameaux, ceux-là gros comme sacs ?

15Michaux use des différentes ressources poétiques, grammaticales et lexicales à sa disposition – associations sonores, rythmicité, complémentation, mots-valises –, afin de faire germer, par la plasticité de sa langue, une image protéiforme de l’expansion végétale. Parce qu’« [il] faut voir l’arbre à part, son geste », chaque vers relance la libre figuration d’un ou de plusieurs êtres hybrides, dont les « gestes » délirants sont juxtaposés à ceux de leurs voisins, dans une débauche d’allures et de saillies. L’accumulation des images, tantôt abstraites et tantôt cocasses, semble néanmoins s’épuiser dans des rapprochements incongrus qui pourraient évoquer davantage la pratique du collage arbitraire, plutôt que la volonté de témoigner poétiquement de l’émergence échevelée des formes naturelles. Pourtant, c’est aussi en tirant la première version du texte du côté de la réflexivité que la préface d’Arbre des tropiques se fait plus poétique. Insatisfait de la liste, Michaux met ouvertement en cause ses propres moyens linguistiques : à la fin du texte, toute une série de questions prépare ainsi l’effacement du poème pour laisser place aux « gestes » des arbres dessinés.

Illustrations 3 et 4 – Dessins à l’encre pour Arbres des tropiques, Gallimard.

16Ces encres, en ce qu’elles « montrent à la fois des arbres incarnés et de purs signes d’arbre33 », annoncent les séries graphiques publiées dix ans plus tard à partir de Mouvements. Michaux saisit alors les gestes des arbres pour les agréger à sa palette personnelle de contorsions et d’allures, ce qui constitue ces dessins en prolégomènes d’une vaste entreprise poétique affirmée dans les années 1970-1980 et visant à trouver la formule d’un signe pur, dégagé du langage symbolique et conventionnel. Dans les recueils à venir, comme Saisir ou Par des traits, le dessin tend à prendre le relais du vers et à se développer comme une écriture vivante, qui emprunte aux aspects de la liane, de la ramification ou du rhizome34. Portant avec lui le souvenir de l’émerveillement amazonien, le projet d’Arbres des tropiques viserait donc déjà l’idéal d’une représentation pacifiée, qui tente, par le geste formulé sur la page, d’unir l’être, le corps et la lettre. À leur manière, ils répondent peut-être déjà à l’aspiration de créer des « Signes qui permettraient d’être ouvert au monde autrement, créant et développant une fonction différente en l’homme, le désaliénant35». Quoi de mieux que les gestes de la forêt tropicale, pour répondre à ce désir, exprimé quelques décennies plus tard dans Émergences, résurgences – « Je veux que mes tracés soient le phrasé même de la vie, mais souple, mais déformable, mais sinueux36 » ?

17En regard de ces passages qui disent la fascination de Michaux pour certaines espèces d’arbres monstrueux et dans lesquels le langage tente de suivre l’exubérance d’un type végétal qui n’est pas seulement vivant, mais selon lui « gonflé, crevant de vie, en turgescence continuelle, en débordement37 » – on trouve deux séries de poèmes en prose qui abandonnent le registre à la fois épique et lyrique d’Arbres des tropiques pour présenter, sous les airs d’un discours faussement naturaliste, des curiosités végétales imaginaires, objets des rêveries diurnes de l’auteur. Là où le dessin prenait le relais dans l’évocation mimétique des formes de vie existantes, le fragment du poème en prose apparaît chez Michaux comme un instrument privilégié pour la création d’espèces nouvelles qui sont autant d’hapax végétaux.

Expressivité et liberté évolutive : les hapax végétaux

18L’aspect monstrueux de la plupart des plantes tropicales soutient l’imagination du poète dans cet autre domaine de son œuvre, quand la langue ne cherche plus à dire ces exubérances mais à les recréer dans quelques fictions botaniques. Très peu de temps s’écoule entre l’écriture des textes évocateurs de la forêt tropicale et celle des poèmes qui relèvent de la création végétale, comme si par ces derniers Michaux prolongeait le grand « projet » de l’évolution tel qu’il se manifeste spectaculairement dans les zones tropicales. Il mise alors sur des existences résolument excessives, qui nous semblent souvent non-viables, du moins si l’on tend à oublier l’affirmation de Canguilhem selon laquelle « toutes les formes vivantes sont des monstres normalisés38 ». Les végétaux qui prennent corps et racine dans les « propriétés » imaginaires du poète sont tels : êtres monstrueux au sens où ils « inquiètent la vie », où leur physiologie les empêcherait de se reproduire et de prospérer sur nos sols, ils sont « normalisés » par le discours du botaniste voyageur, qui laisse si peu l’étonnement et l’émotion prendre le pas sur une grammaire essentiellement prédicative.

19Une première série de créations est consignée dans les « Notes de botanique », parues dans « Mes propriétés » en 1929, soit quelques mois après son retour d’Équateur39. Sur quelques pages, le texte énumère, décrit brièvement et nomme tout un répertoire d’espèces imaginaires.

L’arbre à baleines de parapluie ; d’autres tout en lamelles, si vous y donnez un coup fort, tremblent en s’ouvrant comme un paquet de cartes.

D’autres à tête spongieuse, et si on y enfonce la main par mégarde, un liquide brun gicle partout.

Le Kobo qui produit trois pans de bois chaque année, qui pourrissent en novembre, se détachent alors pour un rien, et vous tombent dessus comme des paravents. […]

Dans les branches en cerceaux des Ricoites, les singes passent et sautent continuellement.

Le tronc des Comaraves n’est pas cylindrique. Leur forme est celle des pianos à queue, vus d’en haut. Mais ils sont aussi élevés que des tours et sans branches40.

20Les « Notes » relèvent de la « botanique » en ce qu’elles s’en tiennent, contrairement à l’ambition de la physiologie végétale, à la description des formes et à l’identification des espèces, sans développer de discours sur leurs modes de reproduction, de défense, ou de croissance. Là où elle pourrait tendre à figer le végétal sur la planche, dans une forme finie accolée d’un binôme latin, la botanique michaldienne met effectivement de côté l’utilité des organes et les mécanismes physiologiques pour valoriser la seule dimension expressive des corps, cette faculté d’« autoprésentation » identifiée par Portmann chez les animaux41.

21Michaux retient la manière particulière dont les plantes se manifestent, signent le visible, et qui n’est pas la même que celle des animaux : ce sont surtout les formes, les tracés, les tailles, les couleurs, les odeurs qui retiennent nos sens, et certes moins les allures, les parades, les rythmes, les cris… Les végétaux portent en effet leurs « tripes dehors42 », puisque leurs organes, non-vitaux, sont extériorisés, et ils communiquent principalement par des signaux biochimiques. C’est ce que Jacques Tassin appelle « l’extériorisme » végétal43 : fondamentalement tournées vers l’extérieur, les plantes cherchent à démultiplier les points de contact avec le sol, l’air, la lumière, jusque dans leurs formes, où la surface prédomine sur le volume. Michaux pousse à l’extrême cette règle de l’extériorité en s’inspirant des formes tropicales pour imaginer des beautés impossibles, des organes surnuméraires, des appendices inutiles, et tout autre débordement luxueux de matière. Dans ces poèmes en prose, la logique de l’évolution n’est certes pas une logique adaptative et économe, mais une dynamique par laquelle les corps explorent l’espace, s’y répandent, l’investissent pour manifester leurs façons, leurs caractères, et peut-être même leurs émotions.

22Outre la prolifération de noms inventés (on en compte onze dans le texte), ce débordement trouve une évidente expression syntaxique dans la complémentation du nom. Les caractérisations, formées autour d’une cheville prépositionnelle (« en fourchettes », « à chapelets », « à baleines de parapluie », « en lamelles » ou « en cerceaux », etc.), permettent ici d’articuler deux substantifs souvent très disparates sans donner l’impression que l’on cherche à « faire image ». Chez « l’arbre à boules terminales creuses, munies de deux rubans44 », ces excroissances agglutinées autour du nom peuvent évoquer les samares ou les chatons, organes mobiles de la reproduction, mais elles semblent le plus souvent inutiles, comme celles de ces arbres qui, chaque année, forment des cernes de croissance extravagants en forme de « dôme ligneux », des « carapaces » qui s’empilent les unes sur les autres mais ne les empêchent pas de « cuire à petit feu » quand vient un incendie de forêt45. « Dans ce pays, il n’y a pas de feuilles46 », note d’ailleurs le voyageur, confirmant que cette inventivité formelle ne répond en rien aux besoins de la photosynthèse, et certainement pas davantage aux autres principes vitaux qui participent à la reproduction des êtres végétaux47. De fait, Michaux compose librement avec les principes biologiques en les transposant dans des mouvements jusque-là inexplorés par le vivant : c’est par exemple le cas des rythmes nycthéméraux, surtout perceptibles dans le cycle quotidien d’ouverture et de fermeture des fleurs, qu’il prête à ces arbres dont c’est ici l’écorce qui « s’ouvre le jour, comme les capots d’automobiles avec leurs fentes d’aération, puis la nuit se ferme strictement48 ». Les nombreuses figures d’analogie esquissent ainsi un monde où le mimétisme végétal serait chose commune et où les plantes pourraient emprunter des formes animales ou artificielles pour s’exprimer, de même que les Meidosems, êtres imaginaires apparus dans la Vie dans les plis, « prennent la forme de lianes pour s’émouvoir49 ».

Illustration 5 – La « plante qui danse » (Codariocalyx motorius), N. J. von Jacquin.

23Toute cette gamme de gestes et de silhouettes soutient le rêve d’un lyrisme végétal, exprimé par des corps aussi plastiques qu’ils seraient sensibles. Dès 1927, Michaux n’imagine-t-il pas que les bouleaux puissent avoir, non pas le souffle, mais la sève coupée dès que passe près d’eux un troupeau de moutons laineux ? Qu’un arbre puisse être ainsi « ému » et entrer en « catalepsie50 », qu’il puisse par quelque moyen manifester ses affects, cela semble peut-être plus évident lorsque l’on a fait l’expérience de la forêt amazonienne, lieu si densément perfusé de signes51. Lors de son second séjour au Brésil, Michaux commence à écrire Au pays de la magie (alors que le projet d’Arbres des tropiques prend forme), récit de voyage imaginaire, recueil fictif de notes ethnographiques et naturalistes où apparaissent de nouvelles inventions végétales. On croise en effet dans ces pages quelques essences « magiques » qui sont désormais davantage caractérisées par leurs élans expressifs que par leurs seules allures formelles, à l’instar de « l’arbre qui bat des branches » lorsque la jeune sève printanière l’irrigue, avant qu’il ne soit « bourré […] de cellulose et d’autres duretés incompatibles avec l’expression et la danse52 ». Chez l’arbre Canapas encore, le verbe « exprimer » se conjugue doublement, puisque ce végétal mélomane est capable de sécréter ses émotions :

La bave de l’arbre Canapas lui viendrait d’émotion, car c’est dans le plus chaud de la journée, lorsque des trompettes passent, lorsqu’une fanfare se fait entendre, qu’en flots saccadés apparaît à la naissance de grosses branches une étrange sécrétion brune.

Est-ce souffrance ? Est-ce joie ? Avec une émotion gênée, on contemple cet afflux qui ralentit avec l’éloignement des musiciens pour disparaître avec eux, et l’arbre redevient aussi fermé qu’un coffre53.

24Le fantasme d’une communication interspécifique originale, cette fois-ci entre l’humain et la plante, se fonde sur une sémiose pré-linguistique diffuse et presque atmosphérique, l’échange de notes de musique ou la simple aura d’une présence. C’est ce « soleil des êtres » qui réapparaît lors d’une dernière création végétale : dans un hapax botanique de Face aux verrous, Michaux rêve enfin d’une plante-caméléon54 qui mimerait nos intensités affectives, une plante joueuse dialoguant par sa croissance avec nos états d’âme, devenue le révélateur infaillible de nos cœurs.

Une plante qui croîtrait dans les lieux d’exaltation, seulement là, noueusement chez les intolérants et les fanatiques, pas du tout chez les indifférents et admirablement auprès de ceux qui aiment avec transport, auprès des jeunes imaginations ivres d’avenir.

De soleil au firmament elle se passerait aisément, mais non du soleil des êtres. Unique détecteur, elle se montrerait avec éclat devant certaines fenêtres où vainement l’occupant prendrait un air modeste et quelconque. Impossible à tromper, inutilement transplantée chez des riches sans élan, dans le parc desquels elle ne ferait plus une feuille, devenant tout bois, ou corde, ou balai et poussière55.

25Les plantes existent ainsi dans l’œuvre de Michaux par ce qu’elles « montrent » et par ce qu’elles « disent » au poète, préférablement de manière « univoque » – à la manière des arbres des tropiques au « style naturellement dramatique et déclamatoire », et contrairement aux essences européennes dont le feuillage formule « un petit murmure qui ne veut rien dire56 » et dont le sens oblique lui échappe. Réels autant que rêvés, les arbres sont bien les premiers à être dotés d’une intériorité et d’une émotivité devenues manifestes pour le regardeur attentif. Parce qu’il pense les êtres dans leur capacité à se laisser affecter par ce qui les baigne, Michaux sait reconnaître les végétaux comme les « êtres ouverts » qu’ils sont par excellence. Le concept est celui de la biologiste Sylvie Pouteau, qui s’intéresse à la manière dont le mouvement végétal, le fait que « ça pousse », traduit une subjectivité encore impensée ; celle-ci se manifeste dans un corps non-individuel composé à la fois de cellules végétales, mais aussi de l’eau, de l’air et de la terre qui l’entourent57. Bien qu’elle apparaisse aujourd’hui comme une sorte de béquille anthropomorphique, en ce qu’elle remet en jeu, au sujet de ces « êtres ouverts », la distinction entre un dedans et un dehors, la notion d’expressivité permet ici à Michaux de prolonger le rêve d’un langage poétique farouchement transitif, même dans ses formes les plus impossibles, et tendu vers l’idéal d’une communication multispécifique. Ainsi, il apparaît que les arbres qui peuplent ses pages nous invitent à envisager son travail poétique comme une actualisation littéraire de l’exigence d’apparition qui traverse le vivant.

1 Henri Michaux, « Télégramme de Dakar », Plume précédé de Lointain intérieur [1938], Paris, Gallimard, 1963, p. 96.

2 Joachim Schultz développe, à propos de ce poème notamment, les caractéristiques d’un « style primitiviste » exposant les clichés de la veine exotique et impliquant une critique du colonialisme ; Joachim Schultz, « Baobab : termes d’exotisme et de primitivisme chez Hellens, Michaux, Pensaers », Images de l’Afrique et du Congo-Zaïre dans les lettres françaises de Belgique et alentours, Bruxelles, Textyles Éditions, 1993, p. 249-256.

3 Le nom de l’arbre a d’ailleurs inspiré une contrainte oulipienne. Selon la liste de contraintes établie par Marcel Bénabou, le « baobab strict » consiste à écrire un poème fondé sur la répétition des syllabes d’une expression ou d’un mot prédéfinis : « par exemple sur le mot “baobab”, chaque occurrence de la syllabe “o” doit être accompagnée d’une occurrence de la syllabe “ba” ayant le même contexte (à gauche ou à droite, ou de part et d’autre). » Voir Marcel Bénabou, « Une liste de contraintes oulipiennes », https://oulipo.net/fr/une-liste-de-contraintes-oulipiennes, page consultée le 10 septembre 2024.

4 Marielle Macé, Styles. Critique des formes de vie, Paris, Gallimard, 2016, p. 49.

5 Voir par exemple Jacques Tassin, À quoi pensent les plantes ?, Paris, Odile Jacob, 2016 ; Michael Marder propose également de considérer les implications philosophiques de tels apports dans Plant-thinking. A philosophy of vegetal life, Columbia, Columbia University Press, 2013.

6 À propos de la croissance végétale, on peut par exemple penser au « devoir d’écolier » proposé par Valéry avec le Dialogue de l’Arbre, où Lucrèce expose son modèle de la plante comme méditation, manière de « s’approfondir dans l’ordre » : « Mais la plante présente aux yeux spirituels non point un simple objet de vie humble et passive, mais un étrange vœu de trame universelle. », Paul Valéry, Dialogue de l’Arbre [1944], Rennes, La Part Commune, 2017, p. 42.

7 Au sujet des hypothèses de Roger Caillois, développées notamment dans Le Mythe et l’Homme [1938], voir par exemple l’article d’Andrea Podesta, « De l’inutile. Formes animales. », Le Portique [En ligne], nos 23-24, 2009, URL : http://leportique.revues.org/2428, page consultée le 14 février 2025. La notion de « dépense », centrale chez Georges Bataille, rapproche sa pensée de celle de Caillois ; voir par exemple « La notion de dépense », dans Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard, 1970, p. 302-320, et, pour la forme animale, « Le cheval académique », dans ibid., p. 159-163.

8 Voir Adolf Portmann, La Forme animale [1948], traduit de l’allemand par Georges Remy et Jacques Dewitte, Paris, Éditions la Bibliothèque, 2013.

9 En cela, son œuvre est profondément « biocentrique », le terme a été forgé par Margot Norris – qui a envisagé le modernisme comme l’émergence d’un art biocentrique renversant les conceptions modernes de l’art et du sujet – selon elle en effet, et dans ma traduction : « Le but de l’art biocentrique est autotélique, ce n’est pas la production d’une représentation, d’un artefact, d’une forme, d’un idéal, mais le processus créatif lui-même, la décharge d’énergie et de force. » (Beasts of the Modern Imagination, Baltimore, Johns Hopkins university press, 1985, p. 12, traduction personnelle). Sur les différentes formes de biocentrisme, voir également Gérald Hess, Éthiques de la nature, Paris, PUF, 2013, p. 241-268.

10 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgeois, 2013, p. 40.

11 Jacques Tassin, À quoi pensent les plantes ?, op. cit., p. 118-119.

12 Voir par exemple Laurent Jenny, « Styles d’être et individuation chez Henri Michaux », Fabula-LhT, no 9, 2012, URL : http://www.fabula.org/lht/index.php?id=345, page consultée le 14 février 2025

13 Cette distinction entre les divers principes du vivant est présentée dans son traité sur l’âme (Aristote, De l’âme, traduction de Richard Bodéüs, Paris, Flammarion, 2018).

14 Certains végétaux, comme le palmier ou le bananier, n’ont pas de tronc mais un stipe, une tige robuste composée de gaines foliaires emboîtées entre elles.

15 Henri Michaux, Ecuador [1929], Paris, Gallimard, 1968, p. 65.

16 Id., « Au pays de la magie », Ailleurs [1948], Paris, Gallimard, 1967, p. 167.

17 Sur les conditions du premier voyage en Amérique du Sud, voir la notice de Raymond Bellour dans les Œuvres complètes (t. 1, Paris, Gallimard, 1998, p. 1071-1084).

18 Ibid., p. 129-130.

19 Francis Hallé rapporte ce trouble esthétique dont témoigne notamment le jeune Darwin, dès le xixe siècle. Voir par exemple son Atlas de botanique poétique, Paris, Éditions de Noyelles, 2017, p. 8.

20 Francis Hallé, Un monde sans hiver, Paris, Seuil, 2014, p. 120.

21 Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Arles, Actes Sud, 2005, p. 29.

22 Henri Michaux, « Arbres des tropiques » [1942], dans Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard, 1998, p. 725.

23 Par opposition, par exemple, avec les troncs protéiformes des « figuiers étrangleurs », dont on reparlera plus loin. Henri Michaux, « En Belgique » [1930], Œuvres Complètes, t. 1, op. cit., p. 268.

24 « Il semble que chaque peuple se fixe préférablement dans un certain genre de contrées, quoiqu’il puisse prospérer dans plusieurs. / […] Il se fait que le cactus (plateaux et pampas d’Amérique du Sud) est la plante la plus serrée, la plus fermée, comme l’Indien des mêmes pays. », Henri Michaux, Un Barbare en Asie [1933], Paris, Gallimard, 1967, p. 75.

25 Henri Michaux, Ecuador, op. cit., p. 60.

26 Pour Jean-Pierre Martin, dont la lecture est guidée par la distinction opérée par Deleuze et Guattari entre la plante et l’arbre, le rhizome et la racine, la découverte de la forêt tropicale aurait suggéré à Michaux une transgression « de la logique de l’ascendance et de la reproduction ». Ainsi, il « renverse l’ontologie de l’arbre, la dialectique de l’enracinement et du déracinement » : « Il rêve sa métamorphose et son érotisation : plus de tronc, plus de centre, plus de feuilles, mais des racines aériennes, des tiges qui retrouvent la terre. L’arbre devient mouvement, ivresse, exubérance, ruissellement infini d’une vie motrice, réaction de tout l’être contre la lignée et la généalogie. », Jean-Pierre Martin, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 2003, p. 405.

27 Plus précisément, le nom « Matapalo » désigne plusieurs essences présentes en Amérique du Sud, qui appartiennent le plus souvent au genre Ficus.

28 Henri Michaux, Ecuador, op. cit., p. 62.

29 Dans La nuit remue (Paris, Gallimard, 1967, p. 59), le poème « Emme et son parasite » reprend cet imaginaire du parasitisme, cette fois-ci animal, en le déclinant du point de vue de l’hôte et en insistant sur le burlesque d’une relation fondée sur une vulnérabilité partagée.

30 Les banyans ne sont pas présents en Amérique du Sud : il est peut-être plus probable que Michaux ait rencontré le Ficus citrifolia, originaire de l’Amérique tropicale et des Antilles.

31 Henri Michaux, Ecuador, op. cit., p. 113-114.

32 Id., « Arbres des tropiques » [1942], op. cit., p. 1312 (Notice de Raymond Bellour).

33 Ibid.

34 Nerveux, le trait comme la phrase se gardent de porter leurs fruits trop ostensiblement – ils évoquent ce célèbre avertissement de « Tranches de savoir » : « Attention au bourgeonnement ! Écrire plutôt pour court-circuiter. », Henri Michaux, Face aux verrous [1954], Paris, Gallimard, 1992, p. 44.

35 Id., Par des traits [1984], Œuvres complètes, t. 3, Paris, Gallimard, 2004, p. 1284-1285.

36 Id., Émergences-résurgences [1987], Œuvres complètes, t. 3, op. cit., p. 546.

37 Id., « Arbres des tropiques » [1942], op. cit., p. 723.

38 Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie [1952], Paris, Vrin, 2009, p. 206. Remarquant ce penchant de l’imaginaire qui entraîne les humains à juxtaposer leurs créations « aux produits monstrueux de la vie », le philosophe ouvrait une réflexion sur le poème comme continuation du mouvement de la vie : « [Ce mouvement] vient-il de ceci que la vie serait inscrite, au sens géométrique du terme, dans la courbe d’un élan poétique dont l’imaginaire se fait la conscience en le révélant infini ? Ou bien serait-ce que les incartades de la vie inciteraient à l’imitation la fantaisie humaine, qui rendrait enfin à la vie ce qui lui fut prêté́ ? », ibid., p. 173.

39 Henri Michaux, La nuit remue, op. cit., p. 157-161.

40 Ibid., p. 159.

41 À ce sujet, voir notamment Bertrand Prévost, « L’élégance animale. Esthétique et zoologie selon Adolf Portmann », Images Re-vues [En ligne], no 6, 2009, URL : https://doi.org/10.4000/imagesrevues.379, page consultée le 1 septembre 2025.

42 Henri Michaux, « Arbres des tropiques » [1942], op. cit., p. 724.

43 Jacques Tassin, À quoi pensent les plantes ?, op. cit., p. 16.

44 Henri Michaux, La nuit remue, op. cit., p. 158.

45 Ibid.

46 Ibid., p. 157.

47 Semblablement, le voyageur d’« Au pays de la magie » rapporte l’existence de très rares « bananiers albinos » et « palmiers albinos », qui périraient bien évidemment dans tout autre pays non-magique : comme on le sait, c’est la chlorophylle qui rend possible ladite photosynthèse. Henri Michaux, « Au pays de la magie », op. cit., p. 167-168.

48 Leur force est telle, rapporte encore le voyageur, que les indigènes, qui « se nourrissent d’une amande dont l’enveloppe est extrêmement dure », « la mettent l’après-midi dans les fentes de l’arbre, et la retirent le matin, broyée, prête à être mangée », Henri Michaux, La nuit remue, op. cit., p. 158. Comme on le voit ici avec cette sorte de « mutualisme » interspécifique, Michaux joue donc également des diverses formes d’interactions biologiques.

49 Henri Michaux, La Vie dans les plis [1949], Paris, Gallimard, 1972, p. 119.

50 Id., « Arbres en catalepsie », Qui je fus [1927], Paris, Gallimard, 2000, p. 195.

51 Les recherches d’Eduardo Kohn sur la pensée comme « sémiose du vivant » naissent d’une semblable expérience. Dans le premier chapitre de Comment pensent les forêts, il propose notamment un « petit détour narratif » pour contextualiser son cheminement intellectuel et « donner des pistes pour comprendre la relation que la pensée symbolique entretient avec d’autres types de pensée dans le monde avec lequel elle se trouve en continuité, et dont elle émerge » : le récit de son voyage vers « l’Oriente, la région amazonienne de l’Équateur à l’est des Andes », fait ici forcément écho au périple relaté dans Ecuador. Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, traduit de l’anglais (États-Unis) par Grégory Delaplace, Le Kremlin-Bicêtre, Zones sensibles, 2017, p. 74.

52 Henri Michaux, « Au pays de la magie », op. cit., p. 183. Dans son Atlas de botanique poétique, Francis Hallé fait lui aussi figurer la « plante qui danse » (Codariocalyx motorius), dont il rapporte qu’elle est capable de réagir aux rythmes musicaux et aux chansons. Francis Hallé, Atlas de botanique poétique, op. cit., p. 66.

53 Henri Michaux, « Au pays de la magie », op. cit., p. 164.

54 Cette image nous est à nouveau suggérée par Francis Hallé, qui recense l’existence de Boquila trifoliolata, la « liane-caméléon » (Francis Hallé, Atlas de botanique poétique, op. cit., p. 62).

55 Henri Michaux, « … rait », Face aux verrous [1967], Paris, Gallimard, 1992, p. 110.

56 Id., « Arbres des tropiques » [1942], op. cit., p. 724.

57 « Même si nous ignorons tout de ce type de subjectivité – qui n’a ni dedans ni dehors, ou dont le dedans coïncide avec le dehors – nous devons commencer par reconnaître que le monde comme perception, comme signification, comme modalité performative est toujours un dehors, un extérieur à soi. », Sylvie Pouteau, « Mouvement et monde des êtres ouverts. Vers une écologie de la représentation des plantes », La Pensée écologique [En ligne], no 6, 2020/2, URL : https://doi.org/10.3917/lpe.006.0005, page consultée le 16 septembre 2024.

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2103.html.

Quelques mots à propos de : Marie Vigy

Sorbonne nouvelle

UMR Thalim

Marie Vigy est normalienne et agrégée de Lettres Modernes ; sa thèse de doctorat, soutenue en 2025, interrogeait les différents « partages de l’animalité » – frontière ou communauté partagée entre les humains et les autres animaux – dans les récits de Pierre Bergounioux, de Pierre Michon et de Jean-Loup Trassard. Ses recherches, qui s’inscrivent dans le champ de la zoopoétique et de l’écopoétique, portent plus largement sur les fictions de l’extrême-contemporain – sur l’œuvre de la romancière québécoise Audrée Wilhelmy notamment, mais également sur celle de Marc Graciano, à propos de laquelle elle a récemment publié un article (« Les gestes équestres de Marc Graciano », Arts et Savoirs) et co-organisé une première journée d’étude (« Une langue noëlle », Sorbonne Nouvelle, juin 2024, avec Clara de Courson).