Sommaire

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction

- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes

- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue

- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar

- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »

Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant

- Michel Collot La Terre parle ?

- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles

- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro

- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet

- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières

- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?

- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant

Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)

Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

Émilie Frémond

1La réflexion que je voudrais entamer ici part d’un constat qui touche à la fois la poésie et l’art contemporain : périmée comme savoir et comme pratique, l’histoire naturelle fait retour dans des dispositifs textuels inspirés d’ouvrages didactiques ou de pratiques muséographiques. Décrire, classer, nommer sont autant de gestes qui caractérisent le discours du naturaliste et que les poètes soucieux des choses de la nature, depuis Francis Ponge jusqu’à Jacques Demarcq (tous deux lecteurs de Buffon), n’ont cessé de reproduire, d’interroger et de déplacer à l’intérieur de recueils constitués comme autant de formes-monde. Or, l’histoire naturelle telle qu’elle se développa au xviiie siècle, désireuse de prouver sa scientificité en éliminant les traditionnels mirabilia qu’on trouvait encore à la Renaissance, incarne sans doute mieux que tout autre « le grand partage » entre l’homme et la nature qui est aussi un partage des places, une assignation au statut d’objet. Au naturaliste, le pouvoir du discours, le verbe descripteur. Aux animaux, plantes et minéraux devenus autant de natures mortes, l’ordre du silence. L’histoire naturelle est tout sauf sonore et consacre le primat ancien de la vue dans l’approche du vivant. Il est d’ailleurs significatif qu’en voulant prendre le parti des choses, Ponge soit devenu avant la lettre un « ambassadeur » du « monde muet1 ». Parler pour, plutôt que parler avec. Quoiqu’on puisse trouver dans La Rage de l’expression des paroles de guêpe, de prune, d’oiseau et de mimosa, le procédé qui fait parler l’animal, la fleur ou le fruit reste exceptionnel et significativement mis en suspens : « J’ai eu aussi l’idée à plusieurs reprises – il faut que je la note – de faire parler l’oiseau, de le décrire à la première personne. Il faudra que j’essaie cette issue, que je tâte de ce procédé2. » Il ne s’agissait pour une fois pas de la guêpe, de l’œillet, du mimosa, du bois de pins, mais d’un oiseau.

2Comment faire parler des individus quand c’est l’espèce tout entière qui est visée dans la description naturaliste, à travers l’archétype inventé pour les besoins de ce que Lorraine Daston et Peter Galison nomment « l’empirisme collectif3 » ? Si c’est dans doute ce qu’a tenté de faire Éric Baratay dans ses histoires animales4, véritables fictions épistémologiques de décentrement, qu’en est-il des « descriptions5 » qu’offre la poésie lorsqu’elle renoue avec ces formes didactiques qui prétendaient cartographier, séparer et recenser les formes du vivant ? Comment accéder à une vérité du vivant et entériner dans le langage poétique le refus de l’ontologie naturaliste en évitant les écueils de l’anthropocentrisme et les exercices de ventriloquie qui se contentent de renforcer l’asymétrie ?

3C’est à l’examen des modalités de ce partage que je voudrais consacrer les lignes qui suivent, en partant de plusieurs recueils de poésie contemporaine qui se donnent pour totalité ou pour partie comme autant de bestiaires ou d’encyclopédies du vivant. Partage des voix dans le recueil écrit à quatre mains de Tristan Félix – poète, plasticienne et marionnettiste, créatrice du Petit théâtre des pendus – Bruts de volière ou dans celui de Raphaël Saint-Remy, écrivain et musicien membre du collectif Totem intitulé Des espèces en voie d’apparition. Partage de l’espace sonore et graphique dans l’œuvre de Jacques Demarcq – section « Exquis disent ? » des Zozios et sections ethno-naturalistes de La Vie volatile comme « Du Sénégal6 » – où la photographie et la typographie viennent à la fois mimer et parasiter la notice d’histoire naturelle. Partage d’un éthos, celui de l’éléphant, du poulpe ou de l’âne – devenus autant de totems anti-lyriques – dans la poésie élémentaire de Julien Blaine.

Théâtres du vivant

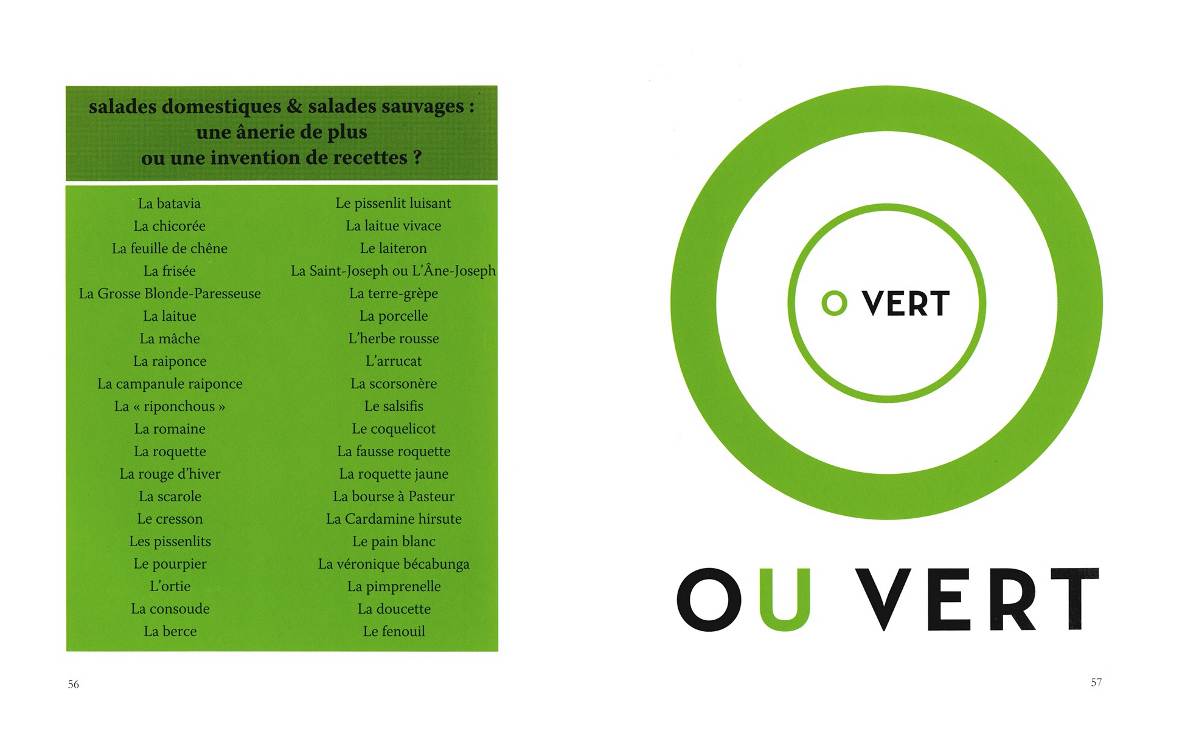

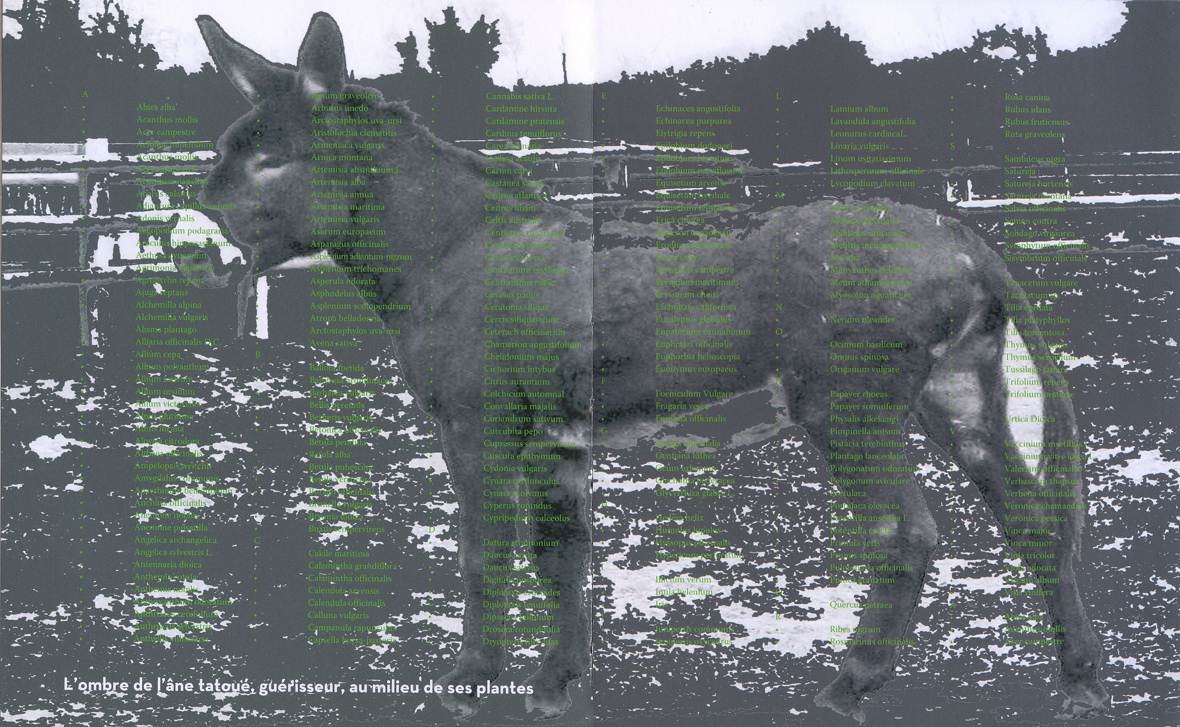

4Les poètes auxquels j’ai choisi de m’intéresser nourrissent tous, outre leur intérêt pour l’animal, un rapport particulier à l’oralité, à la traduction et au vivant. Se livrant à partir des poèmes des autres à des exercices de « traduction unilingue » pour révéler un « sens déjà partagé mystérieusement7 », Tristan Félix se décrit par ces mots : « “Panglosse” de son état de nature, elle parle et chante couramment plusieurs fausses langues étrangères8. » Fascinée par les formes du vivant, Tristan Félix déploie son travail – au théâtre, comme dans ses recueils poétiques – dans les marges de la vie : ainsi des cadavres d’animaux qu’elle présente comme une série de portraits naturalistes dans À l’ombre des animaux ou des fœtus du musée Dupuytren et de l’École vétérinaire de Maison-Alfort auxquels elle donne la parole pour penser non pas l’insurrection, mais l’extinction qui vient9 dans Observatoire des extrémités du vivant. Bruts de volière est un recueil écrit à quatre mains, avec Maurice Mourier, et publié en 2015 aux éditions L’Improviste. Le recueil s’ouvre sur une citation tirée de l’ouvrage de Jacques Delamain Les Jours et les nuits des oiseaux et s’organise en deux parties – « De la lettre à la plume » et « De la plume à la lettre » – composées chacune de huit triades. Maurice Mourier incarne ici le discours naturaliste et prend la parole le premier, le texte en prose étant suivi d’un dessin, en guise d’illustration, et d’un « ovème », l’un et l’autre réalisés par Tristan Félix. L’ovème, tout droit sorti de la bouche de la poupée-marionnette inventée par l’artiste, Ovaine, est un poème en vers qui constitue une réponse en forme de volée de bois vert de l’oiseau portraituré : « elle a glissé dans le nid des oiseaux couvés par son ami – écrit l’ami en question, Maurice Mourier – des commentaires décalés en forme d’œufs pondus par sa verve coucou10. » La deuxième partie renverse l’ordre de préséance : le dessin (d’origine médiumnique est-il indiqué, comme pour suggérer implicitement certaines filiations) devient premier dans l’ordre de la lecture, suivi de la description naturaliste en prose qui semble dès lors lui être subordonné et de l’ovème-protestation, censé proposer en langage brut la réponse de l’oiseau redevenu sujet.

5Le rapport de Jacques Demarcq à la traduction est bien connu11, lui qui avouait dès Les Zozios avoir trouvé dans le « colloque gazouillant » du poète soufi Farīd ad-Dīn ʿAṭṭār « l’idée de traduire la littérature en oiseau12 » et non l’inverse, remarquons-le puisque le poète précise également en note de la section « Exquis disent ? » : « leurs sonorités ni leurs rythmes ne sont imitatifs13 » et renchérit à la fin des Zozios : « Mes piafs ne cultivent pas l’illusion d’imiter leurs homonymes », « dès que réarticulés en mots, c’est leur motilité qui se déglingue, le si-flottant qui chargé de sens risque de couler à pic14 ». « La langue des oiseaux, c’est du pipeau15 ! » déclare Demarcq dès 2008. Ce qui frappe c’est plutôt la manière dont la traduction de Cummings, mais aussi la réflexion sur la langue chinoise et sur Mallarmé mènent toutes aux oiseaux par la déconstruction des lignes et des mots, et la conquête de la syllabe sur le mot – « zéro syntaxe » en chinois, uniquement des monosyllabes16. Avec Mallarmé, c’est l’« évanescence des signes et du sens. Scripta volant17. » Parce qu’ils « combinent [comme Cummings] le mouvement avec la voix », parce « qu’ils flysing, volent-chantent18 » les oiseaux sont, pour Jacques Demarcq, absolument modernes. Si le rapport à l’oralité transite davantage chez lui par un héritage des avant-gardes historiques – langue Zaoum de Khlebnikov, poésie dada (poème de voyelles de Tzara, Ursonate de Schwitters) – qu’avec le théâtre vivant, le poète décrit néanmoins son œuvre comme un « théâtre de marionnettes » dont les personnages ne sont que des « marionnettes à plumes19 ». Les Zozios est d’ailleurs accompagné d’une série d’enregistrements de performances sonores.

6C’est également le cas du recueil Des espèces en voie d’apparition, composé de 113 notices zoologiques écrites par Raphaël Saint-Remy et d’une série de collages (« eaux-fortes, scotchs, graphite et encres20 ») de Benjamin Bondonneau, intitulée « Espaces d’espèces », où Perec se voit corrigé par Darwin21. L’un et l’autre sont musiciens au sein de divers ensembles d’improvisation, notamment le « Comité Zaoum » (où l’on voit se dessiner un héritage commun) : Benjamin Bondonneau à la clarinette et aux appeaux, Raphaël Saint-Remy au piano et aux cuivres. Auteur de « portraits picturaux et sonores d’arbres de Dordogne » et de nombreux enregistrements pour le projet Radio Dordogne, Benjamin Bondonneau fournit à la fois une pièce sonore en hommage à Darwin et un hommage graphique, fondé sur la notion d’hybridation et d’empreinte, qu’il présente à travers ces quelques lignes :

Animaux, expressions, traits, tâches et papiers sont mêlés, agglomérés, écrasés au sein d’une même presse.

Rapprochements évidents et forcés, chimères inédites d’images et de matières, ces collages témoignent de la possibilité d’interpréter encore et toujours le vivant et ses représentations22.

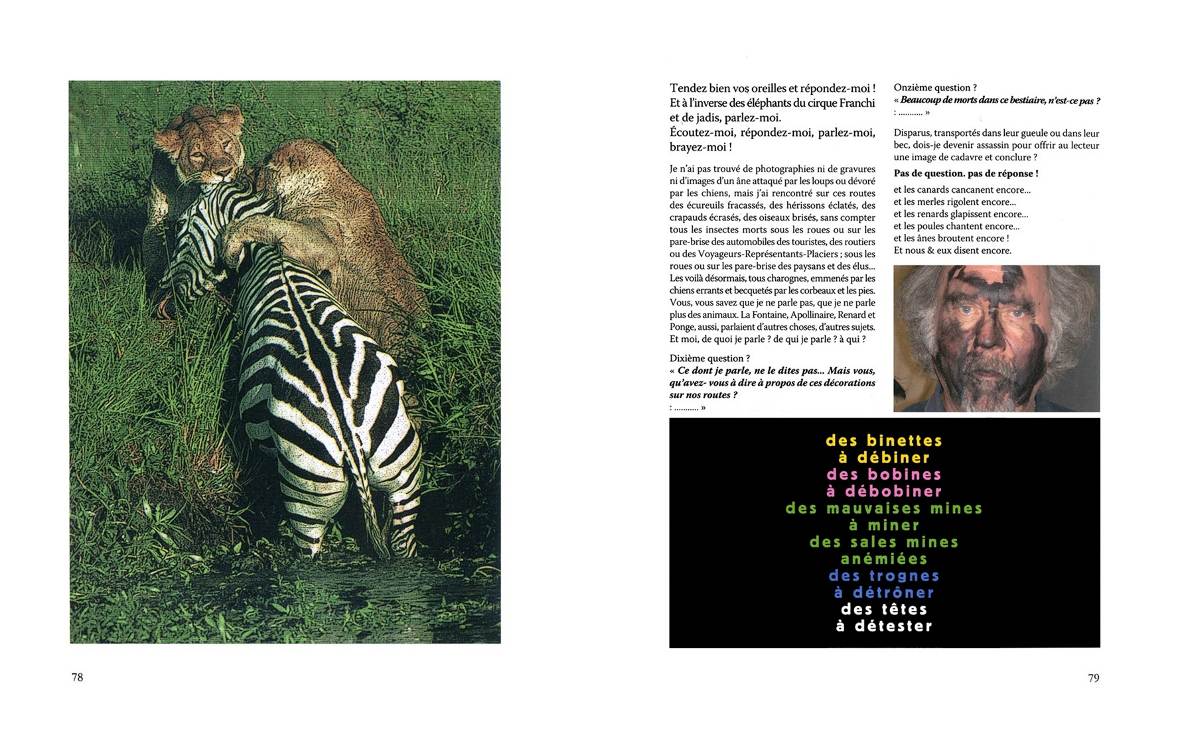

7Il n’est guère besoin de souligner, enfin, le rapport à l’oralité et au vivant de Julien Blaine, défenseur d’une poésie « à corps et à cri », pour qui connaît un peu l’œuvre du poète performer. De Reps 306, sous-titré « Nouveau bestiaire à l’orphisme éléphantin23 », dans lequel il retranscrit l’interview en douze questions des éléphants du cirque Franchi en 1962, à Mes âneries dans le Berry (2011), Julien Blaine a très tôt noué recherche sur les langues primitives et question animale. Le très récent Julien Blaine présente quelques-uns de ses amis Animaux-et-artistes (2022), au croisement du bestiaire et du recueil de vies d’hommes illustres – à ceci près que les hommes sont des animaux, et pas des moindres, des « animalartistes24 » – vaudra ici comme repoussoir et comme voie de passage vers d’autres bestiaires plus anciens. Si le poète fait l’âne et le zèbre, ce n’est pas simple image, mais parce que la mascarade est avant tout un outil polémique d’interrogation du langage humain et une manière de l’obliger à faire retour sur des langues originelles, perdues ou oubliées. Que l’animal vienne à singer l’artiste au contraire – et le voici devenu bête de foire, tout juste bon à nourrir un marché de l’art sacrifié au sensationnalisme.

Buffonnades

8En quoi dès lors ces recueils empruntent-ils à la forme des traités d’histoire naturelle ? Qu’elle soit en prose ou en vers, la description de l’animal reprend un certain nombre de codes caractéristiques du genre – division par espèce, présence d’un titre à visée générique – et de composantes thématiques. Le titre du texte – qu’il se donne explicitement pour un poème ou s’emploie à brouiller les pistes – ressemble tout d’abord à celui d’une notice didactique. La forme la plus fréquente est la séquence [article défini + nom d’espèce singulier] : « le troglodyte », « la linotte », « l’étourneau sansonnet » dans Les Zozios, « le colimel », « le rimiche », « l’edvar » ou encore le « dar’win » dans Des espèces en voie d’apparition25. Elle est concurrencée par deux types de variantes, chacune dépourvue d’article : « gibbon », « grenouille », « bufflonne » dans La Vie volatile ou « Pies », « Freux » et « Pics » dans Bruts de volière. L’introduction de jeux de mot de la part de Tristan Félix et Maurice Mourier dans certains titres (« huppe fâchée » ou « pigeon veule26 ») dissipe cependant la proximité avec le discours didactique et oriente le texte vers une lecture allégorique et burlesque. L’article générique ou le pluriel visant toujours l’espèce au détriment de l’individu, la description se veut donc le plus souvent détachée de la circonstance, sauf lorsque se trouvent précisés la zone de répartition de l’espèce ou le lieu d’observation du spécimen. Le caractère descriptif du texte, dont le titre programme un bilan des savoirs – forme, couleur, cri, mode de reproduction – et/ou un compte-rendu d’observation constitue néanmoins le trait le plus saillant de ces buffonnades27.

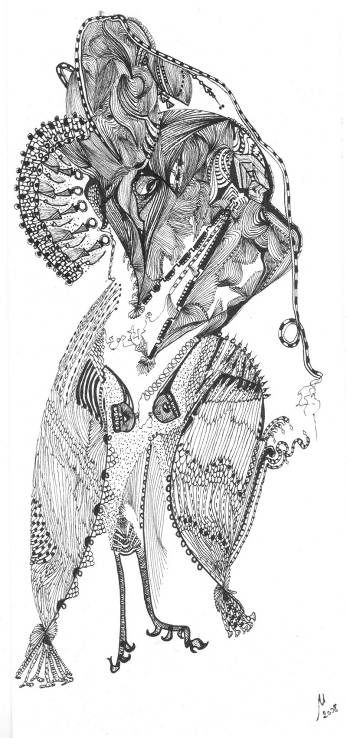

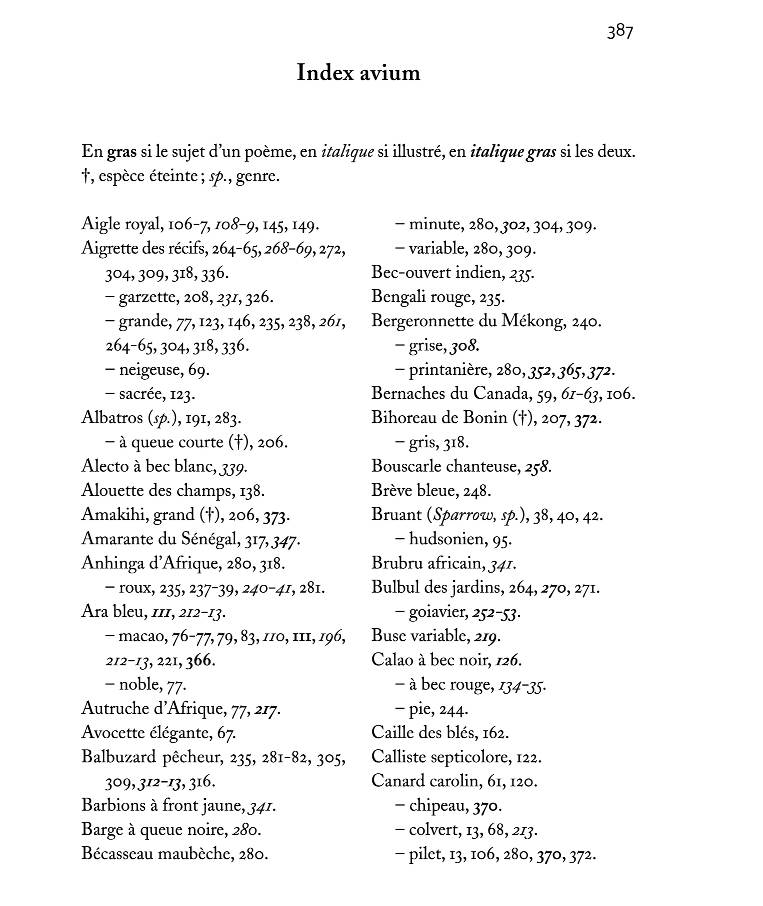

9Chez Jacques Demarcq comme chez Tristan Félix ou Raphaël Saint-Remy, la mise en série contribue également à rappeler le traité didactique et l’on peut remarquer à cet égard que Les Zozios comme La Vie volatile contiennent un index avium qui spécifie les « espèce[s] éteinte[s] » et distingue les noms de genres des noms d’espèces28. Que le poète adopte le style du récit de voyage savant dans lequel le sujet de l’observation est assumé ou le style impersonnel de la notice d’histoire naturelle au présent, la description procède comme c’est le cas chez Buffon par comparaisons et discriminations successives : comparaison avec la pie-grièche pour définir la pie bavarde, « la vraie29 » ; avec les corneilles, les choucas, le corvus corax pour définir, comme dirait Francis Ponge, la « qualité différentielle30 » des freux dans Bruts de volière31. Accompagnées de dessins chez Tristan Félix et de photographies chez Jacques Demarcq, ces descriptions d’espèces reprennent également le système iconotextuel des genres didactiques, l’image devant permettre d’assurer la reconnaissance de l’espèce.

Figure 1. Jacques Demarcq, « Index avium », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 387.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Figure 2. Jacques Demarcq, Phnom Poèmes, Caen, NOUS, 2017, p. 84.

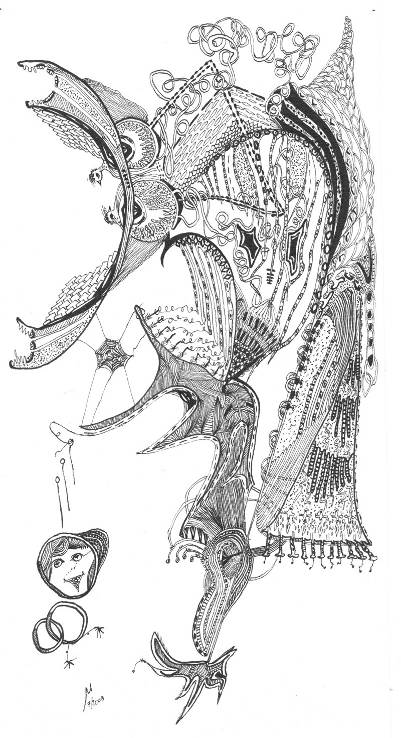

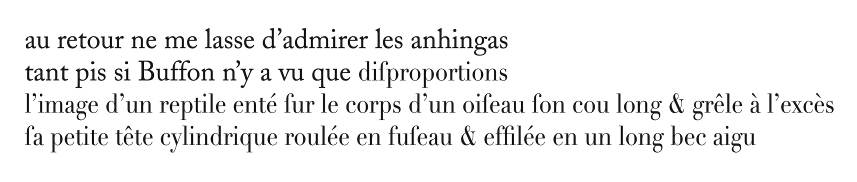

10On pourrait également ajouter à ce mimétisme délibéré de nos poètes naturalistes de nombreux effets de dialogisme : inscription de Buffon dans le texte chez Jacques Demarcq qui épingle des passages de l’Histoire naturelle à la faveur d’une sorte de cut-up rendu visible par le changement de caractères32, inscription de Darwin dans Des espèces en voie d’apparition dont les cent-treize descriptions d’espèces sont séparées par des fragments prélevés dans L’Origine des espèces – le travail de Benjamin Bondonneau répondant à ce vaste montage textuel par un travail graphique (« Espaces d’espèces ») et sonore (« Darwin en apparition »). La série graphique fournit en effet une sorte de palimpseste où se superposent indices – traces, empreintes fossiles –, fragments de nature (simili fragments de peau animale) et représentations iconiques du vivant avec les pages d’illustrés d’histoire naturelle, sur lesquels s’enlèvent deux visages (Figures 3 et 4) : celui de Darwin lui-même, et celui du célèbre vieillard soumis par Duchenne de Boulogne à des stimulations électriques utilisé par le même Darwin dans Expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872) pour illustrer la frayeur33 (Figure 5). Qu’on remonte à l’original publié en 1862 par le neurologue dans Mécanisme de la physionomie humaine ou Analyse électro-physiologique de l’expression des passions et l’on ne sera guère surpris de voir la préface commencer par une large citation de Buffon (« Lorsque l’âme est agitée, la face humaine devient un tableau vivant… ») et se conclure sur une autre, de Bacon : « l’expérience […] est une sorte de question appliquée à la nature pour la faire parler34 » où le double sens de la question (interrogation et supplice) suggère qu’il n’y a qu’un pas du dialogue à la torture (Figure 6). Il s’agit bien pour Benjamin Bondonneau et Raphaël Saint-Remy de faire parler la nature, sans toutefois la contraindre35, en donnant la réplique au père de l’évolution et en interrogeant – comme l’indique le titre « espaces d’espèces » – les règles du partage au sein même de l’image : partage entre un homme devenu animal effarouché et des oiseaux devenus objets de planches illustrées, revenus néanmoins se poser sur la tête du dernier prophète, le père de la fin de l’exception humaine, Charles Darwin.

Figure 3. Benjamin Bondonneau, « Espaces d’espèces », Des espèces en voie d’apparition, Vézac, Éditions Le Chant du Moineau, 2016, [p. 6 et 7 du cahier d’illustrations].

Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

|

|

|

|

|

Figure 4. Benjamin Bondonneau, « Espaces d’espèces », Des espèces en voie d’apparition, Vézac, Éditions Le Chant du Moineau, 2016, [p. 1 du cahier d’illustrations]. |

Figure 5. Charles Darwin, Expression des émotions chez l’homme et les animaux [1872], trad. Samuel Pozzi et René Benoît, Reinwald, 1874, p. 330. Source Gallica. |

Figure 6. Duchêne de Boulogne, dans Mécanisme de la physionomie humaine ou Analyse électro-physiologique de l’expression des passions, par le Dr. G. B. Duchenne (de Boulogne), Éditeur Ve J. Renouard, 1862. Source Gallica. |

11Si nos recueils instaurent volontiers un dialogue avec les pères de l’histoire naturelle et de l’évolutionnisme, la critique y prend diverses formes. Critiquer la posture et la place du naturaliste, c’est d’abord le récrire : « j’ai feint de parler oiseaux, écrit Jacques Demarcq, par refus de l’anthropocentrisme, cette auto-idôlatrie de l’espèce. La vanité est “l’homme même”, pour corriger un peu Buffon36. » De la même manière, Raphaël Saint-Remy semble parfois corriger Darwin lorsqu’il se plaît par exemple à sélectionner les extraits qui accusent l’ignorance du savant. Ainsi peut-on lire entre deux descriptions ce fragment de L’Origine des espèces : « Notre ignorance en ce qui concerne les lois de la variation est bien profonde37. » La notice suivante, consacrée au « carge » débute ainsi : « C’est à travers les mystères et les charmes de la variation que le carge, tout au long de son existence, se plaît à évoluer38. » Écrire autrement l’histoire naturelle, c’est aussi renverser le sens du geste : non plus partir du spécimen pour décrire l’espèce, mais transformer l’individu en espèce39. Demarcq s’amuse ainsi dans Les Zozios à créer de nouvelles espèces : « le voltaire », « le rousseau » et, une fois n’est pas coutume, « les buffon ». Les poèmes-notices placés sous cette appellation reprennent des discours bien connus de Buffon mais aussi des biographèmes, notamment le goût des jeunes filles. Tout y est alors inversé : dans le texte en prose « Coucou gris », le naturaliste se met à parler avec la paysanne qu’il convoite comme le coucou à sa femelle « tou tou cou, tou to cu40 » ; dans « Courlis cendré », le nom de l’oiseau, initialement formé sur son cri bisyllabique « “coouu hi” » devient dans la bouche de la paysanne incapable de le prononcer : « cours-y, pourliche41 ». Parce qu’elle est affaire de nomination et de définition, l’histoire naturelle s’avère, tout autant que la poésie, une cible privilégiée42. Les ouichs, ce peuple imaginaire que décrit Demarcq dans « La Tribu des Oreilles » et dont les représentants ne « veulent apprendre que des bêtes43 » sont un peu des anti-Buffon :

Car ce qui importe en ouich, n’est pas de nommer (les homonymes foisonnent), encore moins d’expliquer, mais de réinventer chaque fois les mots, de les remotiver mobiles pour propulser le verbe avec la vie44 […].

12Inversement, si l’illustration naturaliste longtemps soumise à la volonté de gommer toute particularité, incarne un animal-type, tout est fait pour rappeler le caractère circonstanciel de l’image chez Jacques Demarcq : découpage de l’image, multiplication au sein de la page, posture de l’animal : en train de manger, en train de voler ou de copuler45 (Figure 7). Les dessins qui séparent les descriptions d’oiseaux de leur réponse dans Bruts de volière dépaysent autrement les codes de l’illustration naturaliste : l’oiseau y est tantôt tête bêche, tantôt dans une position de parade qui semble vouloir intimider le lecteur46 (Figures 8 et 9).

Figure 7. Jacques Demarcq, « martins tristes », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 251.

|

|

|

|

Figure 8. Tristan Félix, dans Tristan Félix et Maurice Mourier, Bruts de volière, L’Improviste, 2015, p. 59. |

Figure 9. Tristan Félix, dans Tristan Félix et Maurice Mourier, Bruts de volière, L’Improviste, 2015, p. 93. |

|

Avec l’aimable autorisation de l’auteure. |

|

Droit de réponse

13En reprenant une forme et un geste, les poètes suggèrent moins un désir de renouveler le discours naturaliste que de restaurer une relation, une « humanimalité » pour reprendre le mot-valise employé par Jacques Demarcq47. Comme l’évoquait déjà Francis Ponge au début de La Rage de l’expression en termes juridiques, il s’agit de « reconnaître […] le droit imprescriptible » de l’objet, « opposable à tout poème48 ». L’objet – on pourrait dire aujourd’hui l’autre qu’humain – est « plein de droits » et ce qui se joue dans ces tableaux de la nature transformés en autant de scènes, de parlements49 où l’animal jadis muet, disséqué par le regard ou par le scalpel, se met à parler, ce pourrait bien être un droit de réponse50.

Figure 10. Jacques Demarcq, Avant-taire, Caen, NOUS, 2013, p. 87.

14La réponse de l’ovème, dans Bruts de volière, à la description du « freux » par le poète-naturaliste est de ce point de vue tout à fait exemplaire d’un refus de l’enfermement et du dessèchement :

Dis donc, le plumeux, gougnasse d’emperlé

qui te permet d’ainsi m’enluminer, hein ?

d’m’astiquer l’plastron, décousu aux tétons

d’m’amidonner la rémige au collagène51

15Même chose pour ce qui concerne les pics : tandis que le poète-naturaliste s’échine à décrire son spécimen faute de savoir le nommer, par comparaisons et discriminations successives, l’oiseau répond :

Sache, granule dépeuplée,

qu’à grande hâte, je t’agrafe

la peau d’poulet sur la cravate

je me ressemble, voilà tout

comme le spectre à sa carcasse52

16Il arrive de la même manière que la double page se transforme chez Jacques Demarcq en un véritable espace de dialogue entre les deux espèces. Par le jeu des titres – à gauche « le rouge-gorge », à droite « l’hypolaïs polyglotte », sous-titré « lui répond » – s’établit ainsi une double lecture. Le poème devient leçon au rouge-gorge, autant qu’au poète à la « lyricuicuite » :

[…] l’bec tari ! mec

instruis-ti

c’t-à-dire : imituitive ! tihouiti

tu copépies n’importe cuicui en siméli-mélo

ça rémotive les airs mollis53

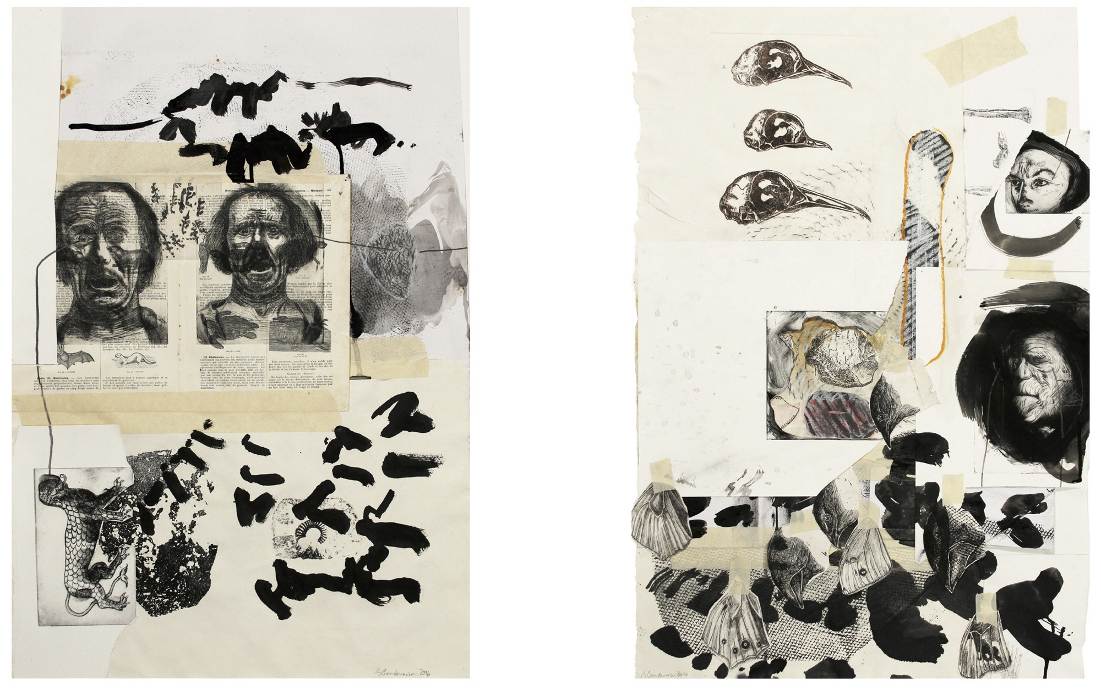

17Ailleurs, le sous-titre de chacun des poèmes en vient à former une didascalie qui oblige le regard à traverser l’espace de la page : « ça vocifère / dans les forêts54 » ou « rivalisent / en vantardises55 ». On franchit un degré supplémentaire lorsque l’espèce s’adresse directement au poète, comme par exemple dans « courlis » :

colérieux courlis corlieu

< krrou trou trruii huhuhuhu

m’avait-il chianté ce qu’on

peut traduire prourri d’trouriste indu56

Figure 11. Jacques Demarcq, « courlis », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 310.

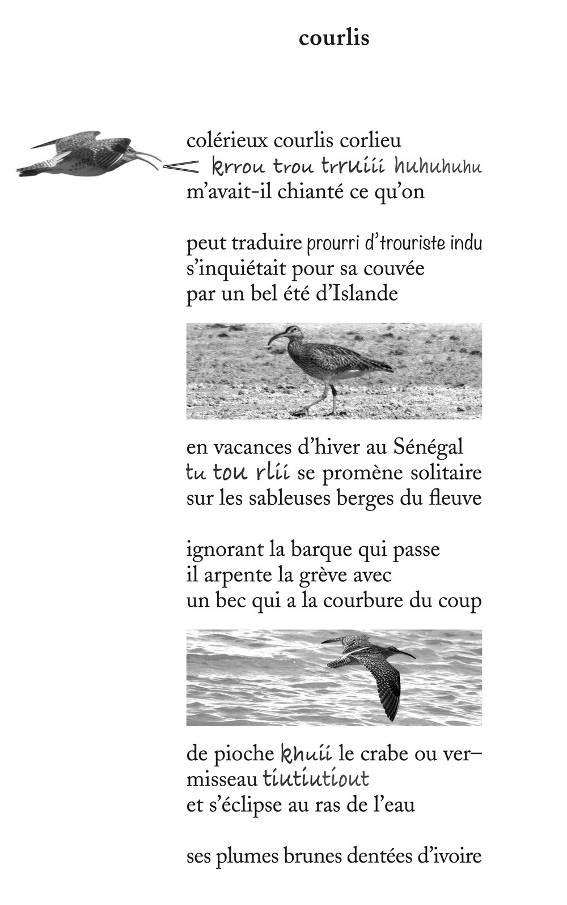

18En rendant justice à l’oiseau, Demarcq montre la misère de l’homme : pauvre touriste, pauvre poète, c’est tout un. Voyez par exemple ces guiffettes justicières dans un poème qui emprunte au roman-photo : un V retourné se trouve placé en dessous de chaque oiseau qui imite à la fois les pattes de l’animal et l’appendice des phylactères pour introduire le discours de chaque oiseau sous forme de distique :

l’artiste en canot sur la rivière

qui nous chie du fretin par derrière

prend des photos pour plus tard

montrer ce qu’il n’a su voir,

quant à critiquer la crasse du fleuve Sénégal

s’il cessait d’y cracher quelque idiot madrigal57

Figure 12. Jacques Demarcq, « le poème guifettes », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 289.

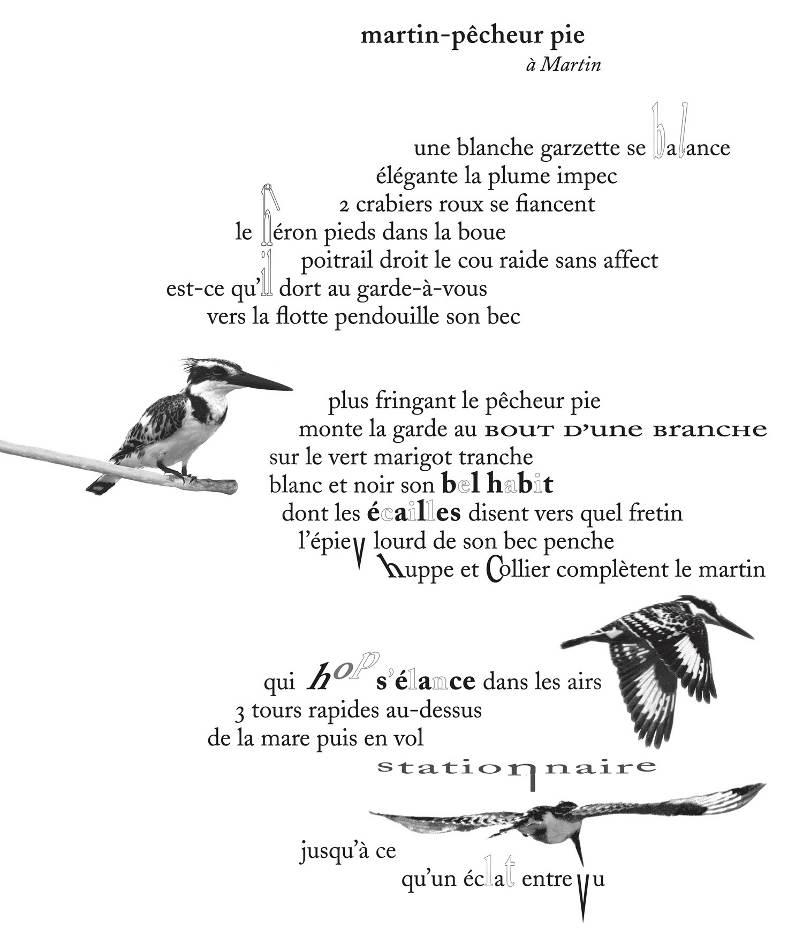

19Si les guides ornithologiques comme ceux de Paul Géroudet, qui ont connu dans les années quarante une très grande fortune, ont introduit une approche éthologique, absente de l’histoire naturelle telle qu’elle s’écrit au xviiie siècle, en proposant des transcriptions syllabiques des chants d’oiseaux et la description de leur mode de reproduction58, il va sans dire que le discours introducteur de l’ornithologue tend à être court-circuité dans les poèmes les plus récents, plus riches en pictogrammes (bâtonnets, notes de musique) ou qui renouent avec le calligramme. C’est le cas de la description du poème « coucal » : réduits à la parole des oiseaux, les vers courent sur les lignes tortueuses formées par les branches59 (Figure 13). On parle souvent, à raison, des mimologismes de Jacques Demarcq60, mais le travail graphique est sans doute plus riche pour la question des langages du vivant qui nous occupe. Les portraits figés d’un oiseau imaginaire prenant la pose tels qu’on en trouve dans les traités d’histoire naturelle, sont remplacés par des tabloèmes où la « vibration des lettres et des couleurs » parvient à évoquer, par transmédiation, jusqu’aux « vibrations du chant », mais aussi la gestuelle de l’oiseau comme dans « martin-pêcheur pie61 » (Figure 14). Les différentes images de l’oiseau saisi en vol (de profil, de dos, en piqué) ou sur une branche trouvent dans le poème leurs répliques graphiques par un savant jeu d’alternance entre caractères pleins et creux (qui permettent de figurer le plumage noir et blanc de l’oiseau), segments de textes rectilignes et curvilignes (en particulier les onomatopées qui miment le plongeon de l’oiseau « gloupf » et « jloupf »), le graphème V, présenté dans tous ses états, évoquant les différentes positions du bec.

Figure 13. Jacques Demarcq, « martin-pêcheur pie », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 326-327.

Figure 14. Jacques Demarcq, « coucal », La Vie volatile, Caen, NOUS, p. 326-327.

20Le travail de Julien Blaine se situe à l’opposé, même si le poète performer semble partager avec Demarcq l’idée que l’homme et l’animal se rencontrent dans l’« humanimale activité la plus charnelle et carnavalesque : le sexe, ses parades et ses ratages62 ». Composé de photographies qui mettent en scène la rencontre du poète et de l’animal63, suivies de sept sections consacrées chacune à un animal-artiste (« Lolo l’âne », « Congo le chimpanzé », « Pigcasso la truie », « Nong Thanwa l’éléphanteau », « Hunter, le shiba-inu », « Juuso l’ours » et « Poulpo le poulpe »), le recueil Julien présente quelques-uns de ses amis Animaux-&-artistes propose un catalogue d’animaux savants qui rappelle les débats sur l’intelligence animale au début du xxe siècle64, mais aussi les Arts incohérents d’un Alphonse Allais. Lolo l’âne peintre, qui renvoie à un canular imaginé en 1910 par Roland Dorgelès destiné à moquer tout ensemble fauvisme, futurisme et cubisme, plutôt qu’à nier l’idée d’une intelligence animale donne le la dans cette galerie de portraits. Le langage de ces animaux devenus les bêtes d’une nouvelle foire médiatique (celle d’internet et des réseaux sociaux) se voit néanmoins réduit, par l’effet pervers du « capitalisme artiste65 », à une dérisoire imitation du geste artistique. Si comme l’écrit Jacques Demarcq, « singer l’animal élève l’humain, redonne chair à ses discours66 », singer l’humain dégrade ici l’animal. C’est pourquoi, parmi les sept animaux présentés, le seul qui échappe à cette foire commerciale est le poulpe, « animal aux neuf cerveaux » déjà reconnu par le poète comme « tendre ami de l’homme […] et plus encore de sa main avec laquelle il peut s’associer comme à un être d’une même espèce par nombre de caresses et de simulacres d’accouplements67 ». Seul animalartiste échappant à la classe des mammifères, « Poulpo » vient compléter la série, mais pour en révéler l’absurdité et proposer un utile contrepoint. Tandis que le chimpanzé Congo est représenté assis à une table en train de peindre (Figure 15) ou l’éléphanteau Nong Thanwa devant un chevalet, l’image qui sert à représenter le personnage de « Poulpo » est une simple image documentaire, légendée « Le retour en sa demeure, son travail accompli ». Au lieu de la description délibérément mécanique des autres personnages, véritable compilation de médialectes68, c’est au récit d’un compagnonnage ancien que se livre Julien Blaine, après avoir sacrifié un instant au discours naturaliste :

Comme tous ses congénères aura une vie très brève et n’aura pas le temps de transmettre son immense savoir, les énormes facultés et les nombreuses possibilités émanant de ses 9 cerveaux… Nous sommes sortis un moment sur la plage des Bestouans où, adolescent, j’avais rencontré une de ses aïeules pour une magnifique histoire d’amour entre ma main et elle. […]

Nous retournions à l’eau.

Nous ressortions = + une toile.

Ainsi de suite jusqu’à 4 tableaux ! Le soir arrivait, la mer était fraîche comme toujours sur cette plage.

Nous sommes encore retournés dans l’eau, j’ai nagé un moment à ses côtés puis je l’ai regardé filer et disparaître. […]

Poulpo m’avait offert quelques encres, m’avait salué69.

21Les traces d’encre laissées par le poulpe, qui étaient présentées dès le début comme une nouvelle manière – au sens propre une nouvelle main, celle du poulpe – dans l’évolution du poète70, à savoir des ready-made animaux, sont donc là pour signaler avant tout une rencontre. Elles confèrent à la section « Poulpo, le poulpe » qui clôt le catalogue des animaux-artistes une vertu de contre-modèle, seule issue à la mascarade commerciale (Figure 16).

Figure 15. Julien Blaine, Julien Blaine présente quelques-uns de ses amis Animaux-&-artistes, Dijon, Les Presses du réel, 2022, p. 38-39. Avec l’aimable autorisation de l’auteur

Figure 16. Julien Blaine, Julien Blaine présente quelques-uns de ses amis Animaux-&-artistes, Dijon, Les Presses du réel, 2022, p. 47.

22La question du langage animal traverse toute l’œuvre de Julien Blaine – de son véritable nom Christian Poitevin – qui se fantasme dans plusieurs de ses bestiaires en âne (du Poitou ou du Berry71), préoccupation qui trouve son origine dans une étonnante conversation avec des éléphants à laquelle le poète n’aura eu de cesse de revenir tout au long de son œuvre. De la même manière que Julien Blaine présente… commence par rappeler, à travers la voix de Laurent Cauwet, créateur des éditions Al Dante, l’expérience de Reps Éléphant 306 – photographie du jeune poète fringant aux côtés des éléphants du cirque Franchi à l’appui72 – Mes âneries dans le Berry (2011) situe également son origine dans la performance de 1962. Publié pour la première fois dans le numéro 3 de la revue Ailleurs en janvier 1964 sous le titre « Reps Éléphant 306 ou un nouveau bestiaire à l’orphisme éléphantin » en référence au Bestiaire d’Apollinaire illustré par Dufy, le récit de cette performance réalisée deux ans plus tôt permet de faire du dialogue avec l’animal le fondement d’une double émancipation, à l’égard du langage humain autant que de l’écriture73. Julien Blaine imagine en effet douze questions qu’il adresse à l’animal, en reprenant les code de l’interview, magnétophone à la main, et conclut, avant de proposer un verbatim burlesque de l’entretien :

cela m’a permis de toucher à l’équivoque essentielle de la poésie : la communication. En effet l’éléphant jette son barètement au milieu ou au début de mes questions et jamais ne m’y répond. […]

Je suis en solitude totale et ce dialogue sans aucune réponse – si ce n’est quelquefois des appréciations lancées au hasard de mes paroles – est d’une intensité dramatique océanique : je suis seul irrémédiablement et mon langage est incompréhensible définitivement74.

23C’est pourtant à la faveur d’une accélération qu’apparaît « l’extraordinaire, l’irraisonnable, le fantastique75 », accélération de la bande-son qui produit un renversement : « je rentre chez moi, se souvient le poète, réécoute cet entretien et là, en changeant la vitesse du son, le miracle se produit : si moi, je deviens inaudible l’éléphant devient, lui, compréhensible », par « des interjections, onomatopées » concède Julien Blaine : « un pont est jeté ».

Figure 17. Julien Blaine, « Reps 306 », Julien Blaine présente quelques-uns de ses amis Animaux-&-artistes, Dijon, Les Presses du réel, 2022, p. 8.

24Mes âneries dans le Berry offre un dispositif complexe tant il cumule les formes : récit de voyage tout d’abord – un voyage en forme de résidence dans le Berry76 – l’ascèse du poète-voyageur consistant à imiter le régime herbivore de l’animal pendant la durée du voyage, au fil de ses pérégrinations, pour mieux en assimiler le caractère et accéder à son langage par une oralité prise au pied de la lettre ; carnet naturaliste ensuite, qui inventorie les espèces rencontrées ; mais aussi recueil de poésie visuelle – l’usage de formes et de couleurs, le jeu sur les signes venant s’immiscer au fil du voyage (Figure 18) ; saynète théâtrale encore, puisque le dialogue avec les ânes au cœur du recueil se voit transcrit pour la scène ; catalogue d’exposition enfin puisque l’ouvrage propose in fine « quelques planches & pancartes à découper et à exposer77 ».

Figure 18. Julien Blaine, Mes âneries dans le Berry, Marseille, Éditions Al Dante, p. 56-57.

25Sont ainsi décrits au fil du recueil les différents chardons, désignés par leurs noms savants cirsium arvense et cirsium vulgare, la manière de les consommer, différentes postures de l’animal (« écouter et répondre », « baiser-brouté78 »), qui encadrent le dialogue central, composé de neuf questions. Interrogés comme l’étaient les éléphants et invités à répondre « Écoutez-moi, répondez-moi, parlez-moi, brayez-moi » – les ânes n’offrent pour toute réponse qu’un silence, matérialisé par des points de suspension comme c’était le cas dans la transcription de Reps Éléphant 306. Le poète n’a alors d’autre choix que de se faire naturaliste, égrénant les noms des diverses « herbes comestibles79 », comme pour occuper le temps et l’espace – une double page figurant un âne de profil est ainsi recouverte de la liste classée par ordre alphabétique des différents noms d’espèces végétales (abies alba, acanthus mollis, acer campestre…) de la flore du Berry – noms composés en caractères verts, où l’on voit la liste, marqueur stylistique de la poésie contemporaine, rejoindre le genre de l’index de l’histoire naturelle80 (Figure 19). Transformé par les inscriptions en latin superposées à l’image en noir et blanc, « l’âne tatoué, guérisseur, au milieu de ses plantes » devient à son tour chamane.

Figure 19. Julien Blaine, Mes âneries dans le Berry, Marseille, Éditions Al Dante, p. 54-55.

26Autre possibilité pour forcer l’animal à sortir de son silence : bêtifier, devenir soi-même âne ou « cham’âne ». C’est le programme ultime qu’on peut lire dans la variante pour la scène intitulée « Saynète pour comédiens questionneurs et ânes sans réponse », à la toute fin du dialogue (Figure 20) :

Nous serons côte à côte, en tête à tête, face à face […] Nous marcherons avec nos bouilles écrabouillées, […], nos billes de clown, nos binettes à débiner, des bobines à débobiner, nos mauvaises mines à miner : des sales mines anémiées, nos trognes à détrôner, nos têtes à détester, nous ferons la bête avec nos visages à envisager, nous serons face à face pour nous effacer81 ?

27Détrôner la trogne de l’homme par un vrai compagnonnage. Refuser le face à face (celui du discours de savoir et de l’illustré), sinon pour effacer les identités séparées : l’homme fera l’âne, l’âne devenu peluche, version burlesque de l’animal-machine cartésien, singera l’homme (Figure 21). Tandis que Jacques Demarcq évoque un « espace bâtard82 » qui emprunte au théâtre de marionnettes, conçoit le langage animal comme une manière de « parasite[r] de corps étrangers » la langue et une « contamination » du langage verbal par le modèle animal83, Blaine met en scène un corps-à-corps avec l’animal et devient lui-même le bâtard, le simulacre, pantin face à l’animal véritable.

Figure 20. Julien Blaine, Mes âneries dans le Berry, Marseille, Éditions Al Dante, p. 78-79.

Figure 21. Julien Blaine, Mes âneries dans le Berry, Marseille, Éditions Al Dante, p. 76-77.

28 ***

29La figure du naturaliste comme celle du poète – qui ont en partage la maîtrise des noms comme des comparaisons – est donc, nous l’avons vu, également suspectée et leurs discours, parasités. À la prose descriptive de Maurice Mourier répond la poésie brute (sauvage et agressive) de Tristan Félix. Au discours docte de Darwin répond le discours naturaliste de Raphaël Saint-Remy, entre imitation et contestation. Au contraire, chez Jacques Demarcq ce sont les modes de la description qui se voient perturbés, avec l’introduction d’une oralité carnavalesque qui ferait presque prendre le mot « coït » pour une onomatopée, mais aussi l’invention de nouveaux signifiants graphiques, comme ces oiseaux détourés qui deviennent autant de « syllabes-oiseaux 84». L’œuvre de Julien Blaine reste sans doute à part ici, qui s’inscrit dans la lignée du Bestiaire d’Apollinaire – lui-même héritier de la tradition médiévale – plutôt que de Buffon. S’il croise le discours du naturaliste, c’est de manière indirecte, parce qu’il ne s’agit pas de faire parler l’animal, mais au contraire de s’adresser à lui. Significatif à cet égard est le dialogue avec Hugo qu’on trouve en annexe du catalogue d’« Animaux-&-artistes ». Blaine y reproduit un extrait de L’Art d’être grand-père, à savoir la deuxième partie du « Poême du jardin des plantes » (« Les bêtes, cela parle […] »), Hugo évoquant dans la première partie la figure de Buffon. Là où Victor Hugo écrivait « Et l’âpre Ézéchiel, l’affreux poète chauve, / Homme fauve, écoutait parler la bête fauve », Julien Blaine répond « Blaine, lui, parle aux poulpes, aux ânes et aux éléphants85 ». Il est d’ailleurs souvent question de filiation derrière ces familles d’animaux86 : Julien Blaine alias Christian Poitevin se fantasme en âne du Poitou, Jacques Demarcq né dans l’Oise, en canard palmé87. Il s’agit bien, au bout du compte, de réagencer les filiations et de transformer l’arrogance en allégeance. « Et toujours » concluait Hugo, « leur bêtise à l’esprit de l’homme ressembla88 ».

30Buffon ne laisse cependant pas de hanter l’espace de ces différents recueils. Renversé en génial théoricien de la poésie orale dans la description du moqueur polyglotte à laquelle se livre Jacques Demarcq dans La Vie volatile, Buffon se mue en un personnage de rencontre croisé lors d’une randonnée dans les Appalaches, au même titre que son homologue américain, le naturaliste Jean-Jacques Audubon, célèbre pour ses portraits d’oiseaux. Transformés en personnages bouffons par leur accent (bourguignon pour l’un, antillais pour l’autre), un accent que Jacques Demarcq s’essaie à retranscrire avec la même application que celle de l’ornithologue amateur, les deux naturalistes entament une joute en forme de parade :

– Georges Louis Leclerc, se présente la cape, comte de Buf…

– Hônoé, l’interrompt Jean-Jacques. Sœuyez-vous beauguignon, à hrrouler ainsi les zairrRR ?

– MaîtrReu de forges, jadis, à Montbart. Je praufite à présent de ma faurtune pour visiter les contrées dont j’ai décrit la faune89.

31Mais voici que Buffon le poète randonneur s’introduit dans la discussion pour évoquer une espèce désormais disparue :

– Parrdon ? demande Georges Louis.

– Ignohez-vous, Maîteu défaut de Monbas, que la pêhuche de Caholine a dispahûuu ? triomphe Jean-Jacques.

– Elle survit tRrès bien dans mon livre, s’insurge le comte.

– En plus jolies coulœus dans le mien, proteste l’illustrateur.

32Où la perruche de Caroline survit-elle le mieux ? Dans les mots du naturaliste ou dans l’illustration du peintre ? Le poète ne tranche pas la question, qui s’amuse plutôt de voir le plaisir esthétique croiser la loi naturelle. Ces oiseaux aujourd’hui disparus, contrairement au moqueur polyglotte, « estoiaent [en effet] incapâables – affirme Jean-Jacques (Audubon et non Rousseau) – d’âticuler une paöle, quel que soait le soin consaqué à lœu instuction. Et lœs piaillehies estoaient si désâguéâbles qu’elles hendoaient lœu companie sans intéhêt. »

Figure 22. Benjamin Bondonneau, « Espaces d’espèces », Des espèces en voie d’apparition, Vézac, Éditions Le Chant du Moineau, 2016, [p. 5 du cahier d’illustrations].

33Présentés comme autant de répertoires du vivant, ces recueils hésitent donc entre une « pensée traductive » et une « pensée indiciaire90 » : fournir un équivalent du langage animal – quitte à ce que cela ne soit que la « traduction d’une impression91 » – ou introduire les traces mêmes de l’animal : Julien Blaine présente par exemple un « dripping de tout le corps » de Poulpo, tandis que les eaux-fortes de Benjamin Bondonneau (au sein desquelles on reconnaît les portraits de Charles Darwin et Henri Michaux) semblent traversées par le passage d’empreintes et de sillons laissés par quelque bête obscure (Figure 22). Que l’animal se trouve au centre de l’attention ou qu’il serve avant tout à produire un contre-discours, ces recueils héritent tous, des mutations de l’épistémè (éthologie, zoologie, anthropologie de la nature) et d’une vaste entreprise de sortie du livre pour trouver les traces d’un langage encore vivant : poésie sonore néo-dadaïste des années soixante, poésie élémentaire ou encore poésie visuelle pour sortir non plus du livre, mais du verbocentrisme (et avec lui, de l’anthropocentrisme). De telles transformations affectent autant les savoirs du vivant, que les formes ici choisies : si elles dialoguent toutes de près ou de loin avec l’histoire naturelle, elles procèdent à un complet changement de paradigme. Là où l’histoire naturelle traditionnelle privilégiait la vue92, séparait dûment le naturaliste en train de construire son savoir, de son objet – retourné littéralement dans tous les sens – le poète contemporain privilégie le son et ne cesse de mêler les voix : réponse brute de l’oiseau au poète naturaliste ou dialogue – par le truchement du poète devenu naturaliste – d’espèces en voie d’apparition, avec le théoricien de leur disparition programmée, Darwin. Là où le naturaliste documentait par le dessin ou la gravure sa collection de squelettes, d’organes, de plumes et de chairs, le poète ou l’artiste se met à trouer le texte, à le cribler d’animaux qui deviennent de véritables signifiants graphiques, comme avait rêvé de le faire Henri Michaux dans Saisir. « Traduire, poursuivre, suivre93… »

1 Francis Ponge, « Le monde muet est notre seule patrie », Le Grand Recueil, dans Œuvres complètes, tome I, éd. Bernard Beugnot, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 631. On sait le profit qu’a pu tirer Baptiste Morizot de cette idée, en renversant les positions, puisque le loup ou les arbres deviennent de « meilleurs ambassadeurs que nous des puissances que l’on chérit comme les plus hautes chez l’humain », Baptiste Morizot, Manières d’être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous, [2020], Babel, 2022, p. 162.

2 Francis Ponge, « Notes pour un oiseau », La Rage de l’expression, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, p. 349.

3 Lorraine Daston, Peter Galison, Objectivité, [2007], trad. S. Renaut et H. Quiniou, Dijon, Les Presses du réel, 2012, p. 30 sq. Les deux épistémologues s’intéressent dans leur essai, à travers les images des atlas scientifiques, à l’émergence du concept d’objectivité et à la manière dont certaines images ont pu se substituer aux objets naturels en vertu des structures même de la recherche qui réclamait « des objets d’étude communs ». Le cas des atlas naturalistes est de ce point de vue exemplaire : « tous les auteurs […] s’accordaient à dire que ce que l’image représentait, ou était censée représenter, n’était pas le spécimen réel qui était face à eux mais un exemplaire idéalisé, amélioré, ou du moins caractéristique d’une espèce ou d’un genre naturels. Forts de ce principe, ils choisissaient leurs modèles avec soin, contrôlaient chaque fait et geste des artistes, et supprimaient toutes les anomalies et les variations pour lisser l’image et créer ce que nous appellerons des “images raisonnées”. Ils défendaient le réalisme – la “vérité d’après nature” – des types et des régularités sous-jacentes contre le naturalisme de l’objet individuel, avec tous ses particularismes trompeurs. », p. 55.

4 Voir notamment d’Éric Baratay, Biographies animales (Paris, Seuil, 2017), qui plutôt que de raconter la vie d’animaux célèbres depuis le point de vue habituel de l’historien anthropocentré choisit d’utiliser les ressources du roman et les différentes focalisations pour raconter ces vies singulières : celle de la girafe de Charles IX, de Modestine l’âne de Stevenson, de Pritchard le chien d’Alexandre Dumas et bien d’autres.

5 C’est aussi le titre d’un récent recueil de Jean-Patrice Courtois publié aux éditions NOUS en 2022 et dont les « diapositives sonores » pourraient constituer une nouvelle manière d’atlas du vivant.

6 Qui n’est pas sans rappeler l’Histoire naturelle du Sénégal d’Adanson.

7 Tristan Félix, Philippe Blondeau, Coup double, Amiens, Éditions Corps Puce, coll. « Liberté sur parole », vol. 22, p. 90.

8 Tristan Félix, Journal d’Ovaine, Saint-Quentin-de-Caplong, Atelier de l’agneau, 2011, n. p., présentation de l’autrice figurant à l’avant-dernière page du recueil.

9 « Il a toujours été temps de contempler – écrit Tristan Félix au début de « Fétus » – ce que nous avons failli être et aujourd’hui je méditerai sur notre mutation qui va bien au-delà du monstre, puisqu’elle devient la norme d’une possible extinction à nous-mêmes », Tristan Félix, Observatoire des extrémités du vivant, Paris, Tinbad, 2017, p. 15.

10 Maurice Mourier, « La rencontre », dans Tristan Félix et Maurice Mourier, Bruts de volière, Paris, Éditions L’improviste, 2015, p. 10, désormais abrégé BV, suivi du numéro de page.

11 Il est l’auteur de traductions de E. E. Cummings, Gertrude Stein, William Carlos William, Andrea Zanzotto ou encore Tennessee Williams.

12 L’œuvre du poète persan Mantic uttaïr signifie littéralement « le colloque gazouillant » comme le remarque Jacques Demarcq dans ses notes, Z, p. 329. L’un des zozios dont la section « ’crivent » offre le portrait se nomme « lʿAṭṭār ». Jacques Demarcq, « Notes », Les Zozios, Caen, NOUS, coll. « Now », 2008, p. 329. Désormais abrégé Z.

13 Ibid.

14 Z, p. 315

15 Z, p. 316.

16 Z, p. 305.

17 Z, p. 304.

18 Z, p. 311.

19 Jacques Demarcq, « Aux Amériques », La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020, p. 17. Désormais abrégé VV.

20 Benjamin Bondonneau, « Espaces d’espèces », dans Raphaël Saint-Remy et Totem, Des espèces en voies d’apparition, Vézac, Éditions Le Chant du Moineau, 2016, p. 224. Désormais abrégé DEVA. Seule cette première édition est accompagnée du travail de Benjamin Bondonneau, création graphique et création sonore (« Darwin en apparition », 6’42”), Raphaël Saint-Remy ayant republié en 2022 aux éditions L’oscillographe une nouvelle version des textes.

21 Comme l’indique le site des Presses du réel qui a distribué cette première édition du texte de Raphaël Saint-Remy, Le livre / CD « prend sa source dans un concert-conférence improvisé donné le 29 avril 2017 au studio 105 de la Maison de la radio. Ce concert-conférence, proposé par le groupe Totem, met en regard les travaux du biophysicien Vincent Fleury sur la morphogenèse des tétrapodes, ceux du socio-mythologue Michel Boccara sur l’animal mythique, et des extraits du bestiaire imaginaire de Raphaël Saint-Remy « Des espèces en voie d’apparition ».

22 DEVA, p. 224.

23 Julien Blaine, Ailleurs, no 3, 1964, p. 2-10.

24 Julien Blaine, Julien Blaine présente quelques-uns de ses amis Animaux-&-artistes, Dijon, Les Presses du réel, 2022. Désormais abrégé JBP.

25 L’animal inaugure le recueil : « Le dar’win a du phasme-bâton les membres rectilignes et du virevoltant la structure en étoile. Doué d’autotomie, il sacrifie ses pattes sans douleur ni regret, sachant que quelques bras dans la même foulée ici ou là lui pousseront. », DEVA, p. 7.

26 BV, p. 60 et p. 94.

27 Le poète surréaliste belge André Balthazar, créateur des éditions Le Daily-Bul, est l’auteur d’un recueil intitulé Buffonneries. Le recueil commence ainsi : « Les animaux sont comme nous. / Ils vivent. / […] Ils piaillent, ils meuglent, ils beuglent ; ils roucoulent, ils chantent (et nous tentons de les imiter), ils chicotent, ils coucoulent, ils pupulent, ils cacabent… / Ils pleurent, ils hurlent. / Quand ils parlent, ils ne nous comprennent pas. », André Balthazar, Buffonneries, La Louvière, Le Daily-Bul, 1990, n. p. Le suffixe -ade nous semble plus propice à désigner l’écart et la liberté prise à l’égard du célèbre naturaliste.

28 C’est le cas par exemple pour l’albatros, le chevalier ou le colibri, tous suivis de l’abréviation discriminante sp. pour « genre ». Z, p. 335-337 et VV, p. 387-391. Figure 1.

29 BV, p. 15-16.

30 Francis Ponge, « My creativ method », Le Grand Recueil, éd. citée, p. 537.

31 BV, p. 20-21.

32 « D’Asie », VV, p. 241. Ce passage a été publié une première fois dans une version légèrement différente en 2017 dans Phnom poèmes, aux éditions NOUS. La citation de Buffon, identique, y est rendue plus remarquable encore par l’usage des -s longs. Figure 2.

33 Charles Darwin, L’expression des émotions chez l’homme et les animaux, 2e éd., traduit de l’anglais par les Dr Samuel Pozzi et René Benoît, C. Reinwald, 1877, p. 325. Notons que le visage de Michaux, inventeur notamment de la Parpue, la Darelette ou l’Épigrue dans ses « Notes de zoologie », hante lui aussi la série de collages.

34 Guillaume Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la physionomie humaine, ou Analyse électro-physiologique de l’expression des passions, Avec un atlas composé de 74 figures électro-physiologiques photographiées, Librairie Jules Renouard, 1862, p. v et vi. Voir à ce sujet l’article de Monique Sicard, « Duchenne de Boulogne, médecin-photographe (1806-1875) ». URL : http://www.item.ens.fr/articles-en-ligne/duchenne-de-boulogne-medecin-photographe-1806-1875/, page consultée le 28 août 2024.

35 Benjamin Bondonneau et Raphaël Saint-Remy ont d’ailleurs réalisé une création radiophonique à partir des photographies de Duchenne de Boulogne, série de dix peintures qui recourent déjà à la technique du collage, série intitulée « Les effarés », téléchargeable sur le site de Raphaël Saint-Remy. URL : https://raphaelsaintremy.fr/#litterature, page consultée le 28 août 2024.

36 VV, p. 34. Jacques Demarcq corrige ici la célèbre phrase : « Le style est l’homme même. » Pour une histoire de la formule et de sa réception au xixe siècle, voir Jacques Dürrenmatt, « “Le style est l’homme même”. Destin d’une buffonerie à l’époque romantique », Romantisme, no 148, 2010, p. 63-76.

37 DEVA, p. 113.

38 Ibid.

39 C’est sans doute plus vrai de Buffon que de naturalistes comme Adanson. Voir à ce sujet la thèse de Denis Reynaud, Problèmes et enjeux littéraires en histoire naturelle au dix-huitième siècle, Université Lyon II, 1988.

40 Z, p. 228.

41 Z, p. 229.

42 « Verbaliser revient toujours à définir, et définir à confiner sous la cloche de verre du langage, dont la transparence fait oublier qu’elle nous sépare, y compris de nous » écrit Jacques Demarcq dans La Vie volatile (VV, p. 34).

43 Z, p. 297.

44 Z, p. 299-300.

45 VV, p. 326-327.

46 Voir entre autres les p. 32, 41 et 59.

47 Z, p. 316. Voir à cet égard Michel Surya, Humanimalités, Clamecy, Éditions Léo Scheer, 2004, l’exposition « Humanimalismes », du 19 mai au 18 juillet 2020, Topographie de l’art, Paris, ainsi que de Marta Segarra, Humanimaux, Paris, Hermann, coll. « Le bel aujourd’hui », 2024.

48 Francis Ponge, « Berges de la Loire », La Rage de l’expression, [1952], dans Œuvres complètes, t. I, éd. citée, 1999, p. 337.

49 Le graphique réalisé par Jacques Demarcq dans le cadre de son autobiogéographie en vers, Avant-taire (NOUS, 2023) est de ce point de vue tout à fait frappant qui, par l’intermédiaire d’un récit déchristianisé de la mort de Jeanne d’Arc, donne à voir un colloque des animaux (hibou, serpent incarnant les forces nocturnes ; agneau, chien, cochon, âne et bœuf, pour la plupart liés à l’histoire religieuse). C’est à force de trop écouter les voix animales, qui semblent ici toute communiquer dans un même phylactère, qu’« en méchoui la bergère » aurait fini. Figure 10.

50 Buffon fournit de nombreuses anecdotes sur la parole des bêtes : il s’efforce notamment de décrire le chant des oiseaux, de le qualifier, de le caractériser ou de le situer, mais jamais il n’entre dans aucun effort de transcription pour les faire entendre. Faire parler l’animal, le donner à entendre, ce serait retomber dans la fable, raison pour laquelle la notice descriptive d’histoire naturelle ne saurait se donner comme portrait.

51 Tristan Félix, « affreux, sale & méchant », BV, p. 24.

52 Id., « pique-moi pas », BVD, p. 28.

53 Z, p. 149.

54 Z, p. 172-173. Sous-titres respectifs des poèmes « le rouge-queue à front blanc » et « la fauvette à tête noire ».

55 VV, p. 348-349. Sous-titres respectifs des poèmes « le cochevis » et « le souimanga à longue queue ». Il existe dans le recueil de Jacques Demarcq d’autres moyens, plus proprement graphiques, qui suggèrent cette coalescence entre les deux espèces : ainsi de la branche sur laquelle sont posés un tisserin et une bergeronnette (VV, p. 306), le titre réintroduisant délibérément une successivité inhabituelle qui mime la trajectoire de la lecture : « tisserin puis bergeronnette ». Nous soulignons.

56 VV, p. 310. Figure 11.

57 VV, p. 289. Figure 12.

58 L’ornithologue suisse publie à partir du début des années quarante dans la collection « Les beautés de la nature » des éditions Delachaux et Niestlé une série d’ouvrages de vulgarisation qui deviennent immédiatement des classiques de l’ornithologie.

59 VV, p. 332.

60 Voir notamment Marielle Macé, « Traductions et mimologismes », Une pluie d’oiseaux, Saint-Denis, José Corti, coll. « Biophilia », 2022, p. 309 sq.

61 VV, p. 326. Demarcq écrit à cet égard : « le tabloème intervient dans un espace bâtard entre la reproduction bricolée, le théâtre de marionnettes et le livre que les enfants, promis ! liront plus tard. » « Scolie », VV, p. 279.

62 Z, p. 316.

63 Que la main devienne un nouveau support d’exposition didactique ou que le poète endosse la peau de l’animal dans ses séances de chamanisme. Certaines images figurent déjà dans Mes âneries dans le Berry.

64 À partir notamment, du célèbre cas du cheval mathématicien, Hans le Malin. Voir à cet égard Vinciane Despret, Hans, le cheval qui savait compter, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004 et Jacques Vauclair, chap. 5 « Recherches piagétiennes en psychologie animale », L’intelligence de l’animal, Paris, Points, coll. « Sciences », 2017.

65 Pour reprendre la terminologie employée par Jean Serroy et Gilles Lipovestki dans L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 2013.

66 VV, p. 46.

67 Julien Blaine, Mes âneries dans le Berry, Marseille, Éditions Al Dante, p. 7. Désormais abrégé MAB.

68 Jusoo « fait trembler le monde de l’art finnois avec ses grosses paluches » ou encore « Nong Thanwa est célèbre pour son intelligence mais aussi pour son équilibre : on l’a vu jouer au funambule sur une poutre ! », JBP, p. 45 et p. 42.

69 JBP, p. 48.

70 « Aujourd’hui qu’il a cessé toute pratique artistique, nous prévient Laurent Cauwet en introduction, c’est par le biais du ready-made que Julien Blaine continue son écriture, en exposant non pas ses œuvres mais celles d’animaux. » Laurent Cauwet, « Renouer avec le mystère », JBP, p. 11.

71 Voir notamment Zoo & zoo & zoo, Mascarade, 2003-2004 (Ventrabren, Nèpe, 2005, n. p.) qui propose une série de variations sur l’âne du Poitou et contient notamment une page empruntée au discours naturaliste sur les origines de l’âne du Poitou et de la mule.

72 Laurent Cauwet, « Renouer avec le mystère », JBP, p. 8. Photographie initialement publiée dans Blaine au MAC, un tri, Limoges, Al Dante, 2009, p. 43 et qui diffère légèrement de la photographie d’Henry Ely légendée « entrevue des 3 éléphants » publiée en 1964 dans la revue Ailleurs, où l’on voit le jeune homme caresser l’un des éléphants. Figure 17.

73 Voir sur ce point Gilles Suzanne, « Vous avez dit élémentaire… Agencement poétique et dispositif d’écriture : à propos de la poésie de Julien Blaine », Incertains Regards. Cahiers dramaturgiques, no 1, 2011, p. 92, disponible sur HAL : https://amu.hal.science/hal-02748304/document (page consultée le 28 août 2024) mais aussi plus spécifiquement l’article de Julia Raymond (autrice de la postface de Julien Blaine présente…), « Le retour de l’animal parlant. Réécriture d’une genèse scripturale dans les bestiaires performés de Julien Blaine de 1962 à aujourd’hui », Elephant & Castle, no 27 : « Animali d’artista » sous la direction de Elio Grazioli et Maria Elena Minuto, novembre 2022. Disponible en ligne : https://elephantandcastle.unibg.it/index.php/eac/article/view/205, page consultée le 28 août 2024.

74 Julien Blaine, « Reps Éléphant 306 ou un nouveau bestiaire à l’orphisme éléphantin », Ailleurs, no 3, hiver janvier 1964, p. 4.

75 Cette relecture de la performance à l’occasion de l’exposition en forme de vaste rétrospective organisée à Marseille en 2009 insiste sur la « relation aux animaux » et fait de l’expérience « la première pierre d’un chantier […] sur les origines du langage ». Blaine au MAC, un tri, op. cit., p. 42 pour l’ensemble des éléments cités ici.

76 Le projet se trouve résumé dans un texte intitulé « Travailler = Rêver = Rêvasser = Promener… à vélo et à pied » qui commence ainsi : « Résider : – rechercher des protagonistes autour du Grand noir du Berry ; – questionner et essayer de traduire les éventuelles réponses ; – enregistrer les essais, voire les réussites ; – écrire sous forme de dialogues. Écrire : – édition d’un ouvrage-album-catalogue retraçant l’histoire véridique entre quelques ânes du Berry agrémentée du décryptage et de la retranscription de leur dialogue et accompagnée d’un ensemble de photographies. » MAB, p. 21.

77 MAB, p. 66 et sq.

78 MAB, p. 48-49.

79 MAB, p. 54.

80 Voir Jean-Michel Espitallier, « Listes, énumérations, inventaires », Caisse à outils. Un panorama de la poésie française aujourd’hui, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2014, p. 181-187.

81 MAB, p. 65. Souligné dans le texte.

82 VV, p. 279.

83 VV, p. 5.

84 VV, p. 284.

85 JBP, p. 57.

86 « C’est décidé, déclare Julien Blaine […] je pars à Lignières au Pôle de l’âne pour nouer notre dialogue, m’entraîner à la conversation, vous toucher, vous parler, vous photographier : constituer l’album de famille. / Ma cinquième famille : la mienne, celle des poètes, celle des pachydermes, celle des céphalopodes et celle des équidés. » MAB, p. 43.

87 En « en celte », « Oise = eau » note le poète dans son « roman en vers », Avant-taire qui revient largement sur les différentes malformations congénitales qu’il a dû surmonter, en particulier une main palmée. Jacques Demarcq, « Chronique locale », Avant-taire, Caen, NOUS, 2013, p. 80. Voir à ce sujet les pages que lui consacre Marielle Macé dans Une pluie d’oiseaux, op. cit., p. 310 et sq.

88 JBP, p. 56 citant Hugo.

89 VV, p. 54-55 pour l’ensemble du passage cité.

90 Aliocha Imhoff et Kantura Quiros, Qui parle ? (Pour les non-humains), Paris, PUF, « Perspectives critiques », 2022, p. 147. Les auteurs de l’essai reprennent le paradigme historiographique pour qualifier le projet d’un artiste marocain amené à travailler conjointement sur l’évolution des plantes et de la poésie dans une région du Sahara, faisant de l’une comme de l’autre un « puissant réseau d’indices », p. 146. C’est l’occasion pour eux de citer la conclusion du célèbre texte de Carlo Ginzburg, qui plus qu’au détective accorde la prééminence au chasseur, et à travers lui, à un savoir qui « rattache étroitement l’animal humain aux autres espèces animales ».

91 Anne Castaing et Elena Langlais, citées par Aliocha Imhoff et Kantura Quiros, ibid., p. 131.

92 Michel Foucault rappelle en citant Linné, que le naturaliste « distingue par la vue les parties des corps naturels » ; il ajoute : « Le naturaliste, c’est l’homme du visible structuré et de la dénomination caractéristique. », Michel Foucault, Chap. V : « Classer », Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1966, p. 174.

93 Henri Michaux, Saisir [1979], Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 2020, n. p.

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2111.html.

Quelques mots à propos de : Émilie Frémond

Sorbonne Nouvelle

UMR 7172-Thalim

Émilie Frémond est Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste du surréalisme. Elle a publié aux éditions Classiques Garnier une vaste étude intitulée Le Surréalisme au grand air (I. Écrire la nature, 2016 ; II. Penser la nature, 2023) afin de retracer l’histoire d’une pensée et d’un engagement pré-écologique dans le surréalisme historique. Ses travaux portent sur les relations entre poésie, sciences et arts et s’inscrivent pour partie dans le champ des humanités écologiques. Elle prépare actuellement une habilitation à diriger les recherches sur les résurgences de l’histoire naturelle dans les genres non-fictionnels et la poésie.