Sommaire

Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle

Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia

- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction

- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?

Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)

- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste

- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène

- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss

- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade

- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal

- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue

- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité

- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin

- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle

- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet

Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle

La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal

Émilie Combes

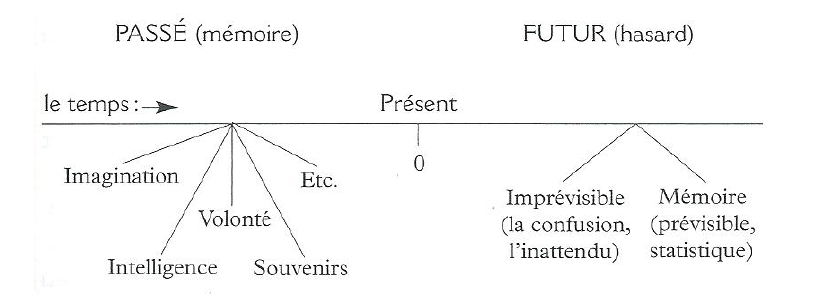

1Pour Arrabal, « Le Panique est une “manière d’être” régie par la confusion, l’humour, la terreur, le hasard et l’euphorie1 ». Au commencement de sa pensée, il y eut un texte : le récit « le Bûcher » – 24e labyrinthe de Fêtes et Rites de la confusion. Arrabal écrit en 1960 ce roman, principalement construit sur les questions de la mémoire, du hasard et de l’imaginaire. Il y met en scène un personnage qui s’égare parmi trente-six labyrinthes, symbole métaphorique de la mémoire d’un voyage au sein de lieux initiatiques permettant de traverser passé, présent et futur. La question de la mémoire se pose alors comme principe premier, au seuil de la réflexion panique. Principe qui marque l’intégralité de son œuvre puisque pour Arrabal, si l’intelligence est l’art de se « servir de la mémoire », l’imagination, elle, est la « faculté de combiner les souvenir2 ».

2Dans « Le Bûcher » qui a permis à Arrabal de poser les principaux fondements de la théorie panique, le dramaturge ajoute à son questionnement sur la mémoire et le passé une réflexion sur le hasard et l’avenir pour aboutir à la conclusion suivante :

J’en vins à penser que l’avenir était déterminé par le hasard et je supposais même que la confusion (que je ne distinguais pas du hasard) régissait notre avenir et par conséquent notre présent et notre… passé (ex-avenir)3.

3Arrabal déduit que le hasard, et de fait, la confusion qu’il génère, conditionne et dirige notre futur et notre passé, lié à la mémoire.

Fernando Arrabal, Panique, Manifeste pour le troisième millénaire,

Paris, Éditions Punctum, 2006.

4Dès lors, trois grands principes vont constituer la base de sa réflexion panique : la mémoire, le hasard, et la confusion. Pierre angulaire de la création panique, la question de la confusion prend d’emblée une place considérable dans sa création, où hasard et nécessité semblent s’entremêler. Pour Arrabal, là où il n’y a pas de confusion, il n’y a pas de vie. Dans une perspective panique, totalisante, représentative de la vie dans sa globalité, il est en effet inconcevable d’en proscrire quelque élément que ce soit. Il en vient alors à penser que tout ce qui est humain est confus, et que toute tentative de perfection tendrait à créer une « situation artificielle de non-confusion », et donc une « entreprise inhumaine4 ». Il précise qu’une « grande partie de [son] œuvre est naïve, ignorante, [et que la plupart de ses] textes […] constituent la part de [son] œuvre la plus spontanée, la plus profondément ressentie, à laquelle la réflexion, l’intelligence, la raison, ont le moins participé5 ». Il s’agira alors de voir en quoi son écriture dramatique s’émancipe des principes de composition propres au théâtre traditionnel, et de montrer que le théâtre arrabalien organise les événements selon une logique propre aux combinaisons du souvenir et aux jeux de rêve, pour constater que le hasard constitue bien un principe structurant.

5Quels sont les gestes d’écriture qui président à la composition de l’œuvre dramatique ? Si Arrabal prétend réaliser certaines de ses pièces à partir de rêves bruts, retranscrits tels quels, il remet en forme cette matière, contrairement à la volonté surréaliste de faire de l’écrivain un simple « appareil enregistreur », réceptacle du langage de son inconscient :

Au départ, il y a cette idée, dictée par mon inconscient. Et progressivement l’histoire s’étoffe, se développe, se construit. Je lui donne une progression dramatique, un « suspense », un rythme, j’y introduis des répétitions à certains endroits, des recommencements. Quand tout est achevé, c’est une pièce. Mais au début, cela ressemble beaucoup à un problème d’échecs6.

6Dès lors, si le point de départ de la création serait une pensée qui jaillit de l’inconscient, la suite de la démarche créatrice est bien consciente, puisqu’en donnant à l’histoire une progression, il s’agit d’une création sciemment élaborée et construite, qui, selon le principe de l’organisation du chaos, va du désordre à l’ordre, afin de « construire un monde très précis en partant d’un univers fou7 ».

7Une écriture dramatique qui s’émanciperait alors des principes de composition propres au théâtre traditionnel. Loin de vouloir donner un caractère réaliste à l’intrigue, l’évolution – ou plutôt l’immobilisation – des personnages dans des endroits clos vise à intensifier une action resserrée autour de l’individu. Malgré quelques mentions d’apparition du jour et de la nuit, d’un tableau à l’autre, l’imprécision gagne l’écriture. Les pièces sont courtes, rapides, fragmentaires, présentent des personnages absorbés dans des situations insolubles, où la cohérence n’est plus à chercher du côté des unités d’espace, de temps mais auprès d’une unité déterminée par l’échange entre les individus – notamment dans L’Architecte et l’Empereur d’Assyrie et Fando et Lis.

8La question de la continuité de l’action est délicate, tant celle-ci se trouve « effritée » dans une composition de scènes successives qui peuvent revêtir une valeur autonome, comme une succession de tableaux. Se substitue à la logique aristotélicienne une composition calquée sur la structure onirique, où en lieu et place d’ordre et d’action d’ensemble, se trouvent le plus souvent de courtes séquences ou des scènes juxtaposées. Cette destruction des normes dramaturgiques serait en fait un « dommage collatéral » résultant de la volonté de substituer à la forme dramatique habituelle une esthétique de la discontinuité apparente, plus à même de représenter le fonctionnement de la vie, et donc se faisant nécessaire.

9Le théâtre panique s’affranchit dès lors du principe de causalité, refusant de développer une intrigue qui serait basée sur des conflits dont on connaîtrait à la fois l’origine et l’aboutissement. L’action débute in medias res et le spectateur est immergé dans des situations intrigantes, comme s’il arrivait juste à la fin de la pièce : des situations de désastre et de guerre – Guernica, Pique-nique en campagne –, des personnages naufragés sur des plages désertes – L’Architecte et l’Empereur d’Assyrie, La Charge des centaures –, et le plus souvent des situations d’attente, des lieux dans lesquels les personnages, perdus mentalement ou psychologiquement, ne parviennent à se libérer. Si le principe de causalité impose que toute chose ait une cause, une raison suffisante de son existence distincte d’elle-même, la situation à l’ouverture du rideau et les personnages évoluent en fonction de forces qui apparaissent paradoxalement comme nécessaires. Même quand ils semblent avoir le choix, les personnages arrabaliens restent contraints par la situation : Fando et Lis ne cessent de revenir à leur point de départ alors qu’ils projettent d’atteindre Tar, l’Architecte ne quitte pas son île alors qu’il prétend avoir construit une pirogue pour s’en échapper, et chaque choix réalisé les conforte dans une situation dont ils ne semblent pas maîtriser les rouages, et dont on ignore la causalité. Chez Arrabal, cette situation d’attente – qui nous fait prévoir un phénomène lorsqu’il s’en produit un autre, résultat de l’expérience qui perçoit la succession constante des événements – est contrariée car l’évolution des pièces se fait selon un enchaînement souvent illogique ou saugrenu. En remettant en cause une progression claire et cohérente, Arrabal reconnaît en fait la vie, et l’homme, comme un entrelacement de possibilités dont le théâtre doit tenir compte. Incohérente, désordonnée, la vie est animée par un ordre échappant à la logique qu’il s’agit de recréer théâtralement.

10Ainsi, l’intrigue n’est plus le principe essentiel d’agencement. Arrabal propose une dramaturgie dans laquelle cette dernière est seulement accessoire, servant d’appui et d’étape dans l’évolution des personnages, mais ne constituant plus le propos. L’intrigue est davantage liée à un état psychologique, à une situation de faute, un désir d’évasion ou la réalisation de violentes pulsions. Le but d’Arrabal est de faire surgir sur scène la vie dans sa totalité, de restituer une vérité qui supplanterait la question du vraisemblable, associant dès lors hasard et nécessité.

11Les événements, suivant un ordre incohérent ou illogique, sont organisés selon une logique émotionnelle et associative propre aux jeux de la mémoire ou aux jeux de rêve. Le déraillement du système de cause à effet serait alors lié à la place ménagée à l’inattendu. Selon Arrabal, l’homme se trouve déterminé par le hasard dans le sens où il regroupe une part de confusion, d’imprévisibilité et que, précisément, « tout ce qui est humain est confus8 ». Si « l’homme est le hasard » et que la mémoire est soumise au hasard, l’homme est donc tout autant lié à la mémoire qui devient une nécessité à sa survie, dans la mesure où elle constitue le support de ses souvenirs. L’importance de la mémoire chez le personnage arrabalien est en effet une constante de l’œuvre. Elle représente un moyen rassurant de se raccrocher à un passé maîtrisé dans un monde inquiétant.

12Le Jardin des délices constitue une des pièces les plus complexes faisant intervenir les concepts paniques de mémoire et de hasard. En effet, le personnage principal, Laïs, est en permanence partagée entre sa mémoire, ses souvenirs passés ou son imagination, le présent et l’avenir. La discontinuité de la mémoire de Laïs, tourmentée par un passé obsédant, provoque un constant sentiment de confusion. Au deuxième acte, différentes temporalités s’imbriquent même en un seul tableau – la veille et le lendemain de la représentation théâtrale de Laïs. Le personnage de Téloc parvient à conjuguer à la fois le passé et l’avenir au moyen d’un casque qui lui permet de voyager dans le temps, dominant autant les mécanismes de la mémoire que les lois du hasard. Ainsi, Téloc va révéler à Laïs qu’elle doit tenir compte de son passé, de ses souvenirs et accepter qu’elle est régie par le hasard et la confusion. Son acte de violence à l’encontre de Miharca – figure oppressante dont Laïs entend s’émanciper – symboliserait alors une sorte de mise à mort du passé dans une acceptation de son avenir inattendu et confus. Ainsi, malgré l’importance de la mémoire, Arrabal montre que la part de hasard qui nous constitue ne doit pas être négligée et semble vouloir signaler qu’il convient de conjuguer habilement les deux. Le dramaturge insiste sur la nécessité de ne pas considérer l’Homme comme une entité achevée, déterminée par ses souvenirs et son passé. Si le personnage panique doit tenir compte de cet élément, il doit se livrer au hasard et à la part d’inattendu qui lui est inhérente. Ainsi, malgré l’état de conscience de notre passé, il y aura toujours une part d’imprévisibilité au cœur de notre pensée. L’ensemble de la création arrabalienne vise à démontrer que ce sont les forces imprévisibles, vues comme des instincts primitifs et pulsionnels, qui ont un impact sur notre conscience et nous définissent en tant qu’individu.

13Par ailleurs, l’univers onirique est omniprésent dans l’œuvre arrabalienne. Il existe divers « états de rêves », du rêve nocturne au rêve diurne, en passant par la distraction, la rêverie, les fantasmes, ou encore les hallucinations et les phases de demi-sommeil. Ce ne sont pas les récits de rêve en tant que tels mais surtout leurs incidences thématiques et formelles qui sont notables. Le rêve apparaît comme un procédé littéraire, à la fois source et outil de la création arrabalienne. L’atmosphère onirique qui enveloppe l’œuvre arrabalienne est due à une véritable expérience du rêve sur scène, permise par le caractère déstructuré ou insolite de certains épisodes, l’attitude des personnages ou encore l’omniprésence de la confusion et des situations déroutantes.

14En effet, l’univers d’Arrabal, tout comme le rêve, s’organise selon un principe d’irréalité. Son théâtre agit par désorientation mais également par démesure et par disproportion. Le titre même des pièces, tel que Concert dans un œuf ou Le Lai de Barabbas, ne manque pas de nous précipiter dans une dimension où le thème et l’atmosphère s’annoncent déconcertants. Dès les pièces de la première période, le caractère surréaliste de certaines situations – le pique-nique familial sur le champ de bataille, la formation d’un labyrinthe par les draps, la tentative de départ de Fando et Lis qui reviennent sans cesse au même endroit… –, et l’accumulation de détails absurdes métamorphosent la réalité en situation onirique. Par exemple, les blessures que Micaela a dans le dos viennent à disparaître – Le Labyrinthe –, tout comme celles de Kardo et Maldéric – Le Lai de Barabbas – ou encore des valets de Lilit – Le Ciel et la Merde II. D’autres fois, des personnages traversent de part en part la scène pendant l’action, sans prononcer un mot, sortes d’ombres mystérieuses ou symboles de répression qui créent ainsi une tension tragique, une atmosphère cauchemardesque – comme le personnage de l’Officier dans Guernica ou l’homme en uniforme dans « Groupuscule de mon cœur », première partie de L’Aurore rouge et noire.

15Les indications scéniques des pièces de la période panique expriment clairement cette confusion entre l’état de veille et le songe, le passage entre le réel et le rêve. Dès le début de la plupart des pièces, les didascalies initiales plongent le lecteur dans un univers nocturne, comme Le Grand Cérémonial : « dans l’obscurité », « ce sont les premières heures de la nuit9 », ou Le Jardin des délices : « la nuit est fort avancée10 ». Au-delà de cette mention temporelle, propice au développement du rêve, les lieux constituent parfois un cadre à connotation onirique, associé à l’enfermement ou à l’exil. Les structures spatiales sont également particulièrement propices à la matérialisation de la confusion entre le songe et le réel. Elles apparaissent toujours très délimitées – même pour les espaces extérieurs –, circulaires, obscures et particulièrement oppressantes. Le dramaturge crée une sorte d’« ailleurs » imaginaire, qui serait à la fois support de jeu de l’action, et producteur de sens, revêtant une dimension symbolique. Dans Le Jardin des délices, le décor mentionne des colonnes qui forment une sorte de labyrinthe, construction faite de méandres et de complications, à l’instar des songes eux-mêmes. L’espace se fait dès lors matérialisation de l’inconscient des personnages – mais aussi de l’auteur –, et prend une dimension atemporelle, propice à l’errance – comme dans Fando et Lis, ou Le Labyrinthe.

16De plus, les fréquentes ruptures dues à l’enchaînement des épisodes en une juxtaposition non narrative permettent de rendre compte de l’incohérence onirique. Par exemple, après que l’Architecte a relaté à l’Empereur son rêve, les deux personnages décident brutalement de jouer à la mère qui bat son enfant. Cette rupture dans l’enchaînement des actions fait écho à la construction des rêves où le temps n’évolue pas de manière continue et logique mais par successions de bribes incohérentes. Dans la mesure où le rêve ignore la temporalité, ce qui est ancien peut apparaître au rêveur sous une forme aussi vivace que ce qui est présent. Le temps onirique ne se perçoit que par le biais du rythme, de l’instabilité des éléments qui se métamorphosent ou sont soumis à la répétition par le retour de mêmes formules, de moments identiques. Dans des pièces comme Le Jardin des délices ou Les Menottes, la logique du temps est bouleversée, entre achronie, jeux d’allers et venues entre souvenirs et présent, ou représentation simultanée de temps distincts. Passé, présent et futur alternent dans un mélange de scènes et s’intègrent finalement dans un temps unique, celui de l’espace onirique arrabalien.

17Mais la confusion et l’incohérence onirique ne sont pas seulement perceptibles dans l’organisation temporelle. Dans Guernica, Fanchou et Lira échangent sur des sujets en rupture complète avec la réalité dans laquelle ils se trouvent. Ils poursuivent leur conversation et leur scène de ménage comme si leur situation était des plus ordinaires. Aussi retrouvons-nous régulièrement dans les répliques des personnages des logiques bien étranges, dans une construction à la fois accumulative et digressive. Lorsque Climando ou l’Empereur racontent des histoires, les liens logiques disparaissent pour laisser place à une dimension onirique :

L’Empereur. – Je lui ai asséné un coup de marteau sur la tête pendant son sommeil […]. Rêveur : Quelle curieuse impression, de sa tête fendue se sont échappées comme des vapeurs et j’ai cru voir un lézard sortir de sa blessure. Il s’est placé sur la table, en face de moi, sa gorge goitreuse se soulevait en cadence et il me regardait fixement. En l’examinant de plus près, j’ai pu voir que son visage était mon visage. Alors que je m’apprêtais à le saisir, il a disparu comme s’il n’était qu’un phantasme11.

18Ce type de rupture et d’incohérence se retrouvent également dans l’attitude des personnages, bien souvent insolite. Ainsi, la discordance étrange de leurs comportements, leurs changements d’humeur, leurs « hallucinations » – Étienne12, Giafar13 ou encore Falligan14, perdus et enlisés dans une situation cauchemardesque, semblent régentés par leurs illusions et la confusion onirique qui domine – confère aux pièces une tonalité où règnent le rêve et le cauchemar.

19La plupart des pièces répondent d’ailleurs à une structure cyclique et mettent en place une tension tragique qui ne manque pas de nous faire penser à la structure même du cauchemar, dans un ressassement dramatique. La construction cyclique des pièces se perçoit par le retour régulier de certains personnages – entre L’Architecte et l’Empereur et La Charge des Centaures –, des situations cycliques – comme dans Fando et Lis, L’Architecte et l’Empereur, Le Lai de Barabbas… –, ou encore des passages répétés au cœur du texte, sortes de refrains qui, comme un leitmotiv, donnent au texte un rythme obsessionnel, porteur de cette atmosphère cauchemardesque. La structure circulaire des pièces met en scène l’impossibilité de la progression. Dans la plupart des pièces de la première période, comme Oraison ou Fando et Lis, la progression est totalement fictive, que ce soit par le dialogue ou le mouvement, et les personnages concluent toujours par le constat d’une impossibilité. Le caractère répétitif de la progression temporelle met donc en exergue ce manque de perspective.

20Ainsi, ces structures font écho à celles des rêves, souvent construits selon des structures de répétition et d’accumulation. Cette sensation d’encerclement est rendue sensible au niveau dramaturgique par les mouvements ou les attitudes des personnages qui tournent en rond ou encore, au niveau de la mise en scène, par le décor – comme dans Le Labyrinthe. Ainsi, l’ordonnancement des événements, l’attitude des personnages et le cadre onirique participent d’une création de la confusion qui devient en fait principe structurant – ces logiques déroutantes étant à la fois le fruit du hasard, et nécessaires.

21Nous identifierons enfin les différentes formes de liaison, comme des phénomènes d’échos ou de correspondances. Face à cette esthétique de l’éclatement, de la discontinuité, le hasard serait avant tout un principe créatif, structurant. Malgré les différences, on retrouve au cœur de la pensée panique une des caractéristiques du hasard objectif dans le sens où il correspond à un principe de cohérence venant structurer une vision du monde comme totalité. Arrabal confie d’ailleurs que lorsqu’il écrit une pièce de théâtre, il ne connaît que rarement la direction qu’elle prendra :

Mes pièces se construisent d’elles-mêmes. Tout comme lorsque je construis un problème d’échecs : je dispose mes pièces et je ne sais pas ce que cela va devenir. Et je suis irrité, fasciné. Cela se met en branle, cela m’échappe. Et je suis écœuré, fatigué. Et soudain, c’est la lumière. Tout se met en marche. C’est fini. Après je n’y change plus rien. C’est pourquoi j’ai écrit des pièces de toutes les longueurs. Car je ne sais pas, en commençant, combien de temps « ça » va durer15.

22Le dramaturge accorde une place de choix à la confusion et aux antinomies de la vie elle-même – animée par un ordre échappant à la logique – mais également de l’imaginaire, de la partie cachée de l’inconscient, dans un affranchissement de la logique du conscient. La proposition du plus grand nombre de possibles et la représentation des personnages dans toute leur ambiguïté sont autant de vecteurs de confusion. Si cette dernière peut être vue comme une remise en cause de la clarté, elle est en fait garante de la représentation de la complexité de la vie. Comme nous l’avons vu, Arrabal désigne la confusion comme « unique vérité », et en déduit que toute tentative d’« ordre » ou de « perfection » s’éloigne de la nature de l’homme et crée une situation artificielle et inhumaine.

23Arrabal parvient paradoxalement à atteindre une forme de cohérence par la maîtrise du chaos. Si la succession des événements ne semble pas régie par un rapport de cause à conséquence, on trouve cependant des phénomènes de correspondance, et une unité qui proviendrait d’effets d’échos, de la relation entre les personnages, de leurs échanges ou au contraire de leurs silences. Les motivations des personnages, comme Fando et Lis qui désirent atteindre la ville de Tar, ne sont pas clairement énoncées, et nous connaissons rarement les raisons de la situation des personnages qui paraissent dès lors absurdes et insolites. La cohérence et la continuité de l’intrigue sont alors désormais fondées sur une construction interne, notamment sur les échanges entre les personnages.

24Par-delà le désordre, la dispersion apparente, se trouve la volonté d’insérer chaque élément dans un tout, dans « une solide charpente architecturale16 ». Le fragmentaire est nuancé par la réitération, les éléments épars cessent alors de l’être en s’intégrant dans une composition qui procède par symétrie, jeux de miroir. Malgré son aspect confus et troublant, l’œuvre arrabalienne fait preuve d’une grande rigueur et d’une construction très élaborée, sorte de « confusion organisée » :

Pour atteindre ce but [le fait que le rite théâtral se change en un « opera mundi »], le spectacle doit être régi par une idée théâtrale rigoureuse, ou, s’il s’agit d’une pièce, la composition en sera parfaite, tout en reflétant le chaos et la confusion de la vie. De nos jours, et c’est là notre chance, les mathématiques modernes nous permettent de construire avec maestria la pièce la plus subtile, la plus complexe. […] Plus le spectacle se révèle exaltant (jusqu’à la connivence ou la provocation) et fascinant (jusqu’à l’outrage ou le sublime) plus la pièce et la mise en scène exigent la minutie17.

25Arrabal fait donc intervenir une forme de rigueur et de nécessité dans la construction dramatique, en ce que l’ordre et la confusion vont de pair :

J’ai cette attirance pour les mathématiques, pour l’ordre mathématique et pour « sa sœur » : la confusion. Cet ordre qui est aussi un délire. […] Nous créons ces symboles mathématiques pour mieux dissimuler ce qui est notre grand problème : que nous sommes une interrogation pour nous-mêmes18.

26Allant et venant entre l’ordre apollonien et le désordre dionysiaque, la création panique plonge dans la confusion, à la fois point de départ et résultat d’une construction rigoureuse, qui assure la cohérence du théâtre panique comme « temple de l’ordre-désordre19 ». La construction panique échappe donc au manichéisme et tient sa particularité du paradoxe, allant à la fois du chaos à l’ordre, de la précision à la confusion : « Le panique cherche l’unité en employant le manque d’unité, le déséquilibre, la contradiction volontaire, la discontinuité du rythme… et rompt avec l’atavisme de la construction20 ».

27Ainsi, derrière cette rigueur ordonnatrice, le principe de confusion constitue le fondement esthétique panique. La composition du théâtre arrabalien ménage donc une tension entre unité et multiplicité, points de ruptures et de ligatures, ordre et chaos. Dans ce perpétuel mouvement créateur, entre hasard et mémoire, confusion et nécessité, s’édifie l’esthétique brute de Panique dont la malléabilité constitue la richesse et assure une liberté créatrice. Au regard de ces œuvres excessives, poignantes, aussi troublantes que captivantes, dans lesquelles Arrabal ne peut que céder à la « tentation de faire le contraire21 », on retrouve une forme d’éthique, où le hasard et la confusion constituent des principes de cohérence venant structurer une vision du monde comme totalité.

1 Fernando Arrabal, Panique, Manifeste pour le troisième millénaire, Paris, Éditions Punctum, 2006, p. 60.

2 Ibid., p. 51.

3 Ibid., p. 49.

4 Ibid., p. 51.

5 Fernando Arrabal cité par Alain Schifres, dans Entretiens avec Arrabal, Paris, Belfond, 1969, p. 75.

6 Ibid., p. 95.

7 Ibid., p. 143.

8 Fernando Arrabal, « L’homme panique », Panique, Manifeste…, op. cit., p. 51.

9 Fernando Arrabal, Le Grand Cérémonial, Paris, Christian Bourgois, 1965, p. 9.

10 Fernando Arrabal, Le Jardin des délices, Paris, Christian Bourgois, 1968, p. 208.

11 Fernando Arrabal, L’Architecte et l’Empereur d’Assyrie, Paris, Christian Bourgois, 1969, p. 133-134.

12 Le Labyrinthe.

13 Le Lai de Barrabas.

14 Le Ciel et la merde II.

15 Arrabal, cité par Alain Schifres, dans Entretiens avec Arrabal, op. cit., p. 105.

16 Ibid., p. 60.

17 Arrabal, « Le Théâtre comme cérémonie panique », Panique, Manifeste…, op. cit., p. 104.

18 Arrabal, cité par Alain Schifres, dans Entretiens avec Arrabal, op. cit., p. 118.

19 Alejandro Jodorowsky, « Vers l’éphémère panique », Panique, Manifeste…, op. cit., p. 91.

20 Ibid., p. 86.

21 Fernando Arrabal, cité par Alain Schifres, dans Entretiens avec Arrabal, op. cit., p. 166.

Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1956.html.

Quelques mots à propos de : Émilie Combes

Sorbonne Nouvelle