Sommaire

Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle

Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia

- Ariane Ferry, Marianne Bouchardon et Jean de Guardia Introduction

- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?

Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)

- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste

- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène

- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss

- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade

- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal

- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue

- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité

- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin

- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle

- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet

Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle

« Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)

Tatiana Victoroff

1Dans la pièce de Nicolas Gogol Le Revizor, écrite en 1835, toute une ville de province russe est bouleversée par « une nouvelle des plus désagréables » : « Il nous arrive un Revizor ! » L’information reçue par le bourgmestre précise qu’il arrivera « incognito », « comme un particulier1 » et qu’il est peut-être déjà là. C’est un coup de tonnerre : le « Revizor » (ou « l’Inspecteur général », comme le traduit Mérimée pour le public français en 1853) est un fonctionnaire appelé à surveiller la bonne administration des provinces, où le bourgmestre d’une ville située à quelques milliers de kilomètres de la capitale pouvait facilement se prendre pour un petit roi dans son domaine.

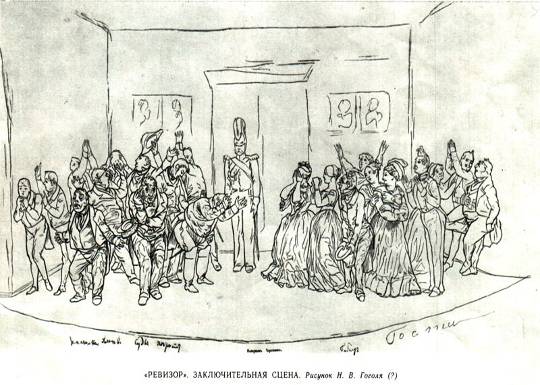

2Quand tombe la nouvelle de l’arrivée du Revizor, la panique est grande car il y a, en effet, matière à contrôler : corruption, pots de vin, délation règnent dans la ville. Deux fonctionnaires, Dobtchinski et Bobtchinski (« tous deux petits, bas sur pattes et particulièrement curieux », p. 186, voir Annexe, image 1) très semblables aux Dupont et Dupond d’Hergé, reconnaissent le terrible Revizor dans un voyageur rencontré par hasard dans la taverne, au fait qu’« il ne paye pas, et il ne part pas » (p. 205). C’est ainsi que Khlestakov – un jeune homme bloqué dans un hôtel qu’il ne peut payer car il vient de tout perdre aux cartes – trouve un accueil très chaleureux de la part des fonctionnaires locaux. Et alors que chacun à sa façon essaie de jeter de la poudre aux yeux du Revizor imaginaire, c’est lui qui les abuse tous et profite de leur « générosité » avant de disparaître juste à point. Après ces deux coups de théâtre qui encadrent l’action, l’arrivée du faux Revizor et son départ surprise, survient l’ultime : alors que toute la ville réunie se congratule avec soulagement de ce départ, un gendarme apparaît et annonce l’arrivée du haut fonctionnaire qui « convoque [tout le monde] immédiatement chez lui » (p. 338). C’est alors une « scène muette » où chacun, comme frappé par une force supérieure, est figé dans une posture improbable : le bourgmestre, par exemple, « figé comme un poteau, les bras tendus, la tête rejetée en arrière » (p. 339). Gogol, insupportablement précis dans ses prescriptions scéniques, précise que le groupe pétrifié doit conserver cette attitude pendant une bonne minute et demie. Il a même dessiné cette scène (Voir Annexe, image 2) qui fait fortement penser aux fresques du Jugement Dernier. La pièce est pourtant reçue essentiellement comme une simple satire des vices de la société. Attristé et inquiet, Gogol a ajouté une scène, Le Dénouement, où les acteurs sortent après la représentation de la pièce pour donner au public la « clé » de lecture du Revizor : Khlestakov est un phénomène passager, sa conscience ressemble au vent qui passe. « Ce n’est pas avec Khlestakov, mais avec le véritable Revizor qu’il nous faut nous examiner », souligne le Premier acteur, porte-parole de Gogol.

3Ce message si clair pour l’auteur, que devient-t-il dans la postérité gogolienne où les Revizors se multiplient sur la scène contemporaine ? On assiste à de nombreuses adaptations, dont chacune accentue le caractère contingent et absurde de l’intrigue : Georges Pitoëff à Genève en 1917 (lui-même dans le rôle de Khlestakov) ; Vsevolod Meyerhold à Moscou en 19212 ; Louis Jouvet sur la scène française en 1927. Le flambeau est repris en France par Antoine Vitez en 1980 et Roger Planchon qui s’appuie sur une traduction d’Arthur Adamov3. Les adaptations de Mikhaïl Boulgakov et de Victor Chklovski en Russie explorent les moyens du septième art, alors que les réécritures, particulièrement fréquentes dans les années 1930-1950, mettent en scène des Revizors historiques. Ceux-ci agissent sur la scène politique de la Russie devenue soviétique, mais aussi sur celle du Maroc : Tayeb Saddiki, dans une pièce intitulée al-Mufatiš (L’Inspecteur, 1957) situe l’intrigue dans un petit village du sud marocain où le prétendu inspecteur arrive de Rabat et propose aux spectateurs de se reconnaître dans les personnages qui évoluent sur scène4.

4Prenons trois exemples de réécritures dans les années 1930, un siècle après Gogol, par ses grands lecteurs et disciples : d’abord Un Événement extraordinaire ou le Revizor selon Gogol de Mikhail Boulgakov, un scénario écrit pour « Ukraine film » en 1934. Il se déroule dans la Russie soviétique, où les personnages gogoliens prennent chair dans la rue. Le deuxième exemple est la pièce de Vladimir Nabokov L’Événement écrite à Menton, lors du court séjour de l’auteur en France en 1938. Elle se situe dans le milieu artistique des émigrés dispersés dans le monde entier, et la figure du Revizor y fait une réapparition remarquée5. Plus inattendue est la résurgence du Revizor dans le théâtre belge en 1934, sous la plume de Michel de Ghelderode, avec un « mystère pour marionnettes » ayant pour titre : D’un diable qui prêcha merveilles.

5Chacune de ces pièces naît d’un événement fortuit qui entraîne une cascade de conséquences inattendues. Mais cet événement est-il vraiment dû au « hasard aveugle » dont parle Aristote6 ? Est-il seulement la cause d’un enchaînement appelé par la nécessité, chez Gogol, d’un Revizor véritable qui arrive dans le final ? Et quel Revizor tire les ficelles dans les diverses réécritures d’un xxe siècle qui a perdu ce sentiment, si fort chez le dramaturge russe, qui pourrait être celui de la Providence ?

6Après une brève présentation des trois « événements » qui fondent les pièces, nous nous interrogerons sur leur nature et la manière dont ils déterminent la suite de l’action.

Un événement extraordinaire : premier coup de théâtre

7L’« Événement extraordinaire » chez Boulgakov surgit d’une lettre lue par le bourgmestre et dont le point final se transforme en troïka qui court à la vitesse du cinématographe, d’abord à travers toute la ville, puis à travers la Russie toute entière. Et quand l’imposteur finit par être démasqué, même les moyens du cinéma ne sont pas assez rapides pour le rattraper : il est déjà parti quand les agents arrivent7.

8Chez Ghelderode, l’action se situe en Flandres, « le monde étant plus jeune de cinq siècles8 ». Dans le rôle du Revizor, un prédicateur envoyé par Rome, à la réputation d’austérité sévère et implacable. Il vient dénoncer les vices, et il y a de quoi faire : de l’évêque bedonnant au rimailleur de taverne, en passant par tout ce que la ville compte de notables et de bourgeois, c’est toute une procession de pécheurs à la réputation impeccable qui se rend au prêche. Mais tandis que le moine implacable est encore en route, monte en chaire le Chevalier Capricant, « ambassadeur des Enfers », bon diable pacifique qui se charge de rassurer et flatter les citoyens apeurés. Lorsque le véritable envoyé de Rome se présente devant les portes de la cathédrale, il les trouve fermées et entend les rires et les applaudissements de l’assistance à l’écoute de ce qui est censé être son prêche. Le Revizor pontifical, désespéré, s’apprête à fuir et à appeler le feu du ciel sur cette ville qui ne compte pas un seul juste quand l’histoire est renversée une fois de plus : un juste apparaît enfin, le seul de la ville, qui lui permettra d’être épargnée, et il n’est autre que le Chevalier Capricant. Le prédicateur et le bon diable s’en vont ensemble, « bras à bras », laissant la ville à ses fêtes et ses banquets.

9« L’événement » de Nabokov survient dans un cadre contemporain. Ce pourrait être à Paris, Berlin ou Londres, devenues dans les années 1930 les capitales de la diaspora russe pour laquelle la pièce est jouée9. Point de Revizor cette fois, mais un dangereux assassin. Barbachine avait tenté de tuer le peintre Trotcheikine et sa femme Lioubov dont il avait été l’amant jaloux. Arrêté et emprisonné, il avait promis de revenir achever le travail. Et voilà qu’on apprend qu’il est libéré de façon anticipée. Tous attendent avec angoisse son retour au milieu de la vie bien rangée du couple. Quand tout semble prêt pour la scène muette finale, au lieu de Barbachine c’est un voyageur qui apparaît pour dire qu’il vient de croiser celui-ci à la gare : il ne s’arrêtera pas en ville et part pour toujours à l’étranger.

10Quel que soit le lieu et le temps, l’événement frappe comme la foudre. Nabokov utilise l’image à propos du Revizor de Gogol : « la pièce s’ouvre sur un éclair aveuglant et s’achève dans un coup de tonnerre10. » Cette métaphore éclaire et définit les rythmes de chacune des actions. L’événement survient dans une vie stable, bien rangée, ordonnée par les coutumes et un semblant de loi chez Boulgakov et Ghelderode, ou par la routine du quotidien chez les personnages de Nabokov. Il bouleverse toute la ville, apportant à chacun peur et agitation. Car au fond, tous sont concernés : chacun discerne l’arrivée de son propre Revizor, d’autant plus embarrassante qu’elle est inattendue et semble complètement fortuite. Boulgakov renforce le côté fantaisiste du point de départ de la pièce gogolienne : ses Dobtchinski et Bobtchinski vont « aux nouvelles » à travers la ville « comme on va aux champignons », et en reviennent tels des joueurs de cartes qui ont ramassé une grosse mise.

11N’importe qui peut devenir le Revizor. Tout le monde a la tête de l’emploi. Gogol a emprunté l’anecdote à Pouchkine qui lui racontait avoir été pris lui-même pour un inspecteur des débits de boisson. Ghelderode, en souriant, attribue ce rôle au diable, alors que Nabokov s’amuse, lui, à donner au détective recruté par Trotcheikine, un nom presque identique à celui de l’assassin, à la différence d’une seule lettre : Barbochine, le détective, contre Barbachine, le dangereux « Revizor ».

12Il y a donc toutes les prémices pour une intrigue réussie selon Aristote11. Mais cet événement, est-il si fortuit ? Et est-ce vraiment lui qui conditionne l’action ?

Un théâtre de la nécessité intérieure

13En réalité, cet événement n’a rien de réellement inattendu pour les citoyens : ils savent à l’avance tous les reproches que leur adresseront les « Revizors » et jouent même de petites mises en scène qui anticipent le jugement qui les attend. Écoutons, par exemple, l’Évêque chez Ghelderode :

L’Évêque : God, je l’entends, ce moine baveur, je devine son style… (Il prêche et gesticule). « Admirez ce pourceau ! Est-ce un pasteur ? Non, un baquet de sauce, non, une sphère de tripes, non, une colonne de bran !… Au croc, cette mauvaise carne et que les mouches à merde la fécondent !… » (p. 155).

14Trotcheikine fait rejouer la scène de l’agression, croyant s’y attribuer un rôle héroïque : « Et moi, malgré ma blessure, malgré la terrible douleur, je me suis approché calmement de Barbachine et je lui ai mis une de ces torgnoles12… » La scène le montre au contraire comme un lâche : au moment où il accomplit son geste, l’agresseur a déjà les mains liées et ne peut pas répondre. C’est d’ailleurs lui, Trotcheikine, qui manifeste le plus cette peur qui aveugle les personnages et leur font voir des Revizors partout. Est-ce d’ailleurs un hasard si les lieux dans les quatre pièces ne sont pas définis, ou de façon purement fictionnelle chez Ghelderode ? Cela rend facile non seulement l’arrivée du « Revizor » – il est déjà là, dans le pressentiment de chacun – mais également son triomphe : n’importe quelle parole de Khlestakov fait trembler toute la ville, et chez Ghelderode, avant même son arrivée, les citoyens attendent avec crainte et résignation la sentence du terrible juge. Mais c’est un autre genre de Revizor qui leur arrive. L’envoyé arrive non pas de Rome mais des Enfers, dans une ville qui lui est tout acquise. Son nom, Brugelmonde, annonce la couleur : les personnages aboient, hurlent, poussent des cocoricos. On croirait un tableau du flamand Bruegel soudain sonorisé. Le diable ne fait d’ailleurs pas beaucoup d’efforts pour se déguiser, se contentant d’une fausse barbe, alors que sa queue dépasse de son froc (p. 187). Car quel besoin de déguisement quand on a si bon public, d’autant plus prompt à vous suivre qu’il est passé de la terreur au soulagement le plus complet ?

15C’est cette attente du public qui fait des « Revizors » de si bons acteurs. Qu’ils soient conscients de leur rôle, comme le Chevalier Capricant, ou non, comme Khlestakov, au moins au début, voire qu’ils n’apparaissent même pas sur scène comme Barbachine, ils sont finalement excellents dans leur manière de mener le jeu depuis « l’éclair aveuglant » du début jusqu’au « coup de tonnerre » final.

16Car au fond, ce n’est pas l’événement qui mène l’intrigue. Cet événement peut être tout à fait insignifiant, voire inexistant. Le Revizor de Gogol et celui de Boulgakov ne sont que le produit de l’imagination sans borne de deux « petits hommes » qui veulent être les premiers à démasquer l’inspecteur attendu. Chez Nabokov, aucun événement ne se produit. Contredisant la célèbre maxime de Tchekhov, mais en accord avec son analyse de Gogol13, il fait dire à Lioubov : « si dans une pièce un fusil était accroché sur le mur au premier acte, au dernier il ne peut que s’enrayer » (p. 127-128). En effet, toute sa communauté d’émigrés ne parle que d’un événement qui ne s’est pas encore produit et ne se produira pas. Cela rappelle les longs monologues au sujet de la première rencontre de Dobtchinski et Bobtchinski avec Khlestakov, avec d’innombrables digressions lyriques et une série de personnages pittoresques qui n’ont rien à voir avec l’événement. Car celui-ci ne compte pas, l’essentiel s’est déjà produit : les habitants de la province russe ou ceux de Brugelmonde se sont confessés ; Trotcheikine et Lioubov ont révélé leur vrai visage, dévoilant leur vie mensongère et se torturant l’un l’autre à la manière du « procès » que se font Edgar et Alice dans La Danse de Mort de Strindberg ou les trois personnages enfermés dans le Huis Clos de Sartre.

17Nul besoin que la statue tombe sur l’assassin, comme chez Aristote14 : il suffit que le criminel soit sûr qu’elle va lui tomber dessus parce qu’il le mérite. Pas besoin d’un deus ex machina pour rétablir la justice : celle-ci vient comme une nécessité intérieure ressentie par les personnages. « Encore heureux qu’il soit arrivé, cet événement. Il nous a bien secoués, il a mis bien des choses en lumière » dit Lioubov, le personnage le plus sincère chez Nabokov (p. 151). Le Revizor est donc nécessaire car cette vie mensongère ne peut pas continuer ainsi. Une vie où chacun s’exprime dans un double langage, dont aucun n’est sincère ; chacun porte un masque – et s’il se démasque, pour un bref moment, c’est pour mieux dévoiler son compère. C’est la principale raison qui amène les « honnêtes citoyens » de Ghelderode dans la cathédrale, comme c’est la curiosité, sous prétexte de « compassion », qui pousse les amis des Trotcheikine à leur rendre visite.

18Les Revizors sont factices, les événements illusoires, mais le bouleversement qu’ils produisent est-il réel ? Chez Nabokov, le couple, « entouré des masques figés d’une comédie de second ordre » (p. 145), connaît pourtant un instant de sublime élévation (p. 146). Peut-on retenir cet instant ? Le « véritable Revizor » attendu par Gogol peut-il succéder à ces Revizors de pacotille ? Et qui serait-il, ce véritable Revizor ?

« Avec quel véritable Revizor nous regardons-nous ? » : les figures de la Providence dans le théâtre du xxe siècle

19« On trouvera tout en soi-même, pour peu qu’on se penche sur son âme non pas avec un Khlestakov, mais avec un Revizor véritable, incorruptible », dit le Premier acteur comique dans Le Dénouement du « Revizor » (p. 647). Qui est-il, ce Revizor authentique ? Ce n’est sans doute pas le fonctionnaire qui apparaît à la porte dans la scène finale : Boulgakov, imaginant la suite, montre la fureur du nouveau Revizor mais, peu après, le soulagement du bourgmestre : « il a pris ! ». Sa colère, en entendant parler de l’imposteur, n’était due qu’au fait que c’étaient « ses pots de vin » que l’autre détournait. Ce n’est pas non plus cela que Boulgakov souhaiterait pour son pays parcouru par des « nouveaux » Revizors si semblables aux anciens. L’envoyé de Rome ne correspond pas plus aux vœux de Ghelderode qui préfère sans doute le sympathique envoyé des Enfers.

20Qui alors ? Chaque auteur y répond en fonction de sa vision de cette nécessité intérieure qui agit comme une véritable force, motive l’action et rend inéluctable les événements en apparence fortuits.

21Chez Gogol, on peut sans doute donner à cette force le nom de Providence, et l’apparition du fonctionnaire impérial à la fin ressemble au final des Mystères du Jugement Dernier médiévaux. La scène est muette, mais elle est jouée par anticipation par le bourgmestre face à ses fonctionnaires :

Le Bourgmestre : D’un seul coup, il se pointe : « Ah, vous êtes là, mes cocos ! Qui c’est, il vous dira, ici, le juge ? » – Liapkine-Tiapkine. – « Qu’on me l’amène, Liapkine-Tiapkine ! Et qui c’est, le curateur des œuvres de charité ? » – Lafraise. – « Qu’on me l’amène Lafraise. Voilà ce qui est moche ! » (p. 197)

22Gogol se fait plus explicite dans Le Dénouement du « Revizor » : « Il est terrible, le Revizor qui nous attend aux portes de la tombe » (p. 645). Il poursuit :

Ce Revizor, c’est notre conscience réveillée qui nous forcera d’un coup, et jusqu’au fond, de tous nos yeux, à nous regarder nous-mêmes. Devant ce Revizor-là, rien ne restera caché, parce qu’il est envoyé sur ordre suprême, et il sera annoncé quand il n’y aura plus moyen de faire un pas en arrière (p. 645).

23Cela explique d’ailleurs la mise en scène très précise de Gogol, où les indications scéniques mettent en évidence le caractère irréversible du Jugement.

24Ghelderode fait explicitement de sa pièce un « Mystère » et situe l’action au Moyen Âge. Il précise que c’est un mystère « pour marionnettes », sans doute pour en souligner le caractère ludique. Le prêche du diable en chaire est, dans les mystères apocalyptiques, un signe univoque de l’approche des temps derniers. Les pressentiments des supplices – la roue, ou la pendaison « entre deux porcs » (p. 165), avec toujours des références aux tableaux de Bruegel (Triomphe de la mort) et de Bosch (Jugement Dernier) – ne font que le confirmer. Mais dans un renversement carnavalesque, c’est le diable qui prononce un jugement très bienveillant avant de consoler l’ascète venu de Rome et de repartir avec lui, bras-dessus, bras-dessous. Ghelderode, cependant, jure ses grands dieux qu’il n’a aucune idée subversive :

Je prétends que la morale à rebours reste la morale, qui n’a fait que mettre un masque ; et qu’en montrant des personnages en leurs singuliers agissements sur le petit théâtre du monde, je puis provoquer la nostalgie de la vertu, du contraire de ce que je montre (p. 144).

25Ces paroles sont celles du montreur de marionnettes, mais on y distingue sans doute aussi la voix de l’auteur. Celle-ci est plus sensible encore chez Nabokov. Le vocabulaire de la Providence lui est complètement étranger, mais c’est l’auteur lui-même qui devient démiurge, c’est lui qui tire les ficelles, et en profite pour changer la fable par rapport au modèle gogolien et même le mécanisme dramatique : si « l’éclair » du début est bien là, à la fin il place un paratonnerre. Pas de coup de tonnerre, aucun fusil ne tire et surtout aucun jugement n’est prononcé. La seule voix qu’on peut discerner est celle de l’auteur qui joue (pour les déjouer) avec les attentes des personnages et des spectateurs mais aussi avec l’auteur de l’hypotexte. C’est exclusivement à la nécessité intérieure qu’il laisse le dernier mot : pas besoin de Revizor, ni « véritable », ni même de son faux semblant. Elle est l’unique force dramatique qui naît de la tension entre les actions des personnages et leur vérité intérieure. Une tension qui se transforme en trahison, la plus grave se faisant vis-à-vis de l’art, qui devient banal ou mensonger. Trotcheikine peint toujours des doubles portraits : l’un au goût du client, l’autre tel qu’il le voit lui-même : « avec un visage violacé, ventripotent, au milieu d’un ciel orageux » (p. 108). Chacun des personnages fait de sa vie une « pièce », hélas très médiocre, qu’ils jouent comme des mannequins, répétant les classiques. La grande littérature russe dont les émigrés se veulent les passeurs en Occident se trouve ainsi appauvrie, devient narcissique et prétentieuse, sous couvert de slogans emphatiques du genre : « nous ne sommes pas en exil, nous sommes en mission15. » Cette émigration a besoin de son Revizor et Nabokov se propose pour le rôle, ou plutôt propose l’art pour ce rôle. Même servi par un artiste aussi imparfait que Trotcheikine, « l’art va toujours contre le soleil » (p. 105), ses lieux, ce sont les endroits « élevés et inhabités16 ». À la différence de Gogol, à qui il reproche son message religieux qui affaiblit, selon lui, sa plume d’artiste17, il n’a pas besoin d’autre « authentique Revizor » que l’art lui-même, même s’il garde une certaine autodérision en tant que serviteur de l’art.

26Boulgakov aimerait sans doute voir, comme chez Gogol, intervenir la Providence dans son film, mais son bourgmestre a muselé toute nécessité intérieure. C’est lui désormais la Providence et le châtiment de tous et toutes. Dans son pouvoir devenu sans limite, c’est lui désormais qui décide du destin des uns ou des autres, tout « en voyant en chacun un ennemi personnel ». Et celui qu’il ne peut pas châtier, comme l’envoyé de Moscou, il l’achète. Ce film, finalement, ne sera jamais réalisé18, trop explicite, sans doute, au sujet des nouveaux maîtres des destinées. Ce n’est pas un hasard s’il ne reste aucune place pour le « véritable Revizor » gogolien. Dans le nouveau pays des Soviets, le représentant de l’État n’est qu’un autre Khlestakov.

27Dans ce théâtre mu par la nécessité intérieure, qui multiplie les figures de Revizors plus ou moins authentiques, le hasard s’avère providentiel. Cela ne signifie pas que l’imprévu en est complétement exclu : Nabokov, chez qui chaque personnage est son propre metteur en scène, montre que toujours quelque chose échappe : le fusil accroché ne tire pas (p. 128), le Revizor annoncé ne vient pas. Mais le hasard n’a pas d’impact réel. Ce n’est qu’une péripétie, ce ne sont pas les événements extérieurs qui mènent au dénouement.

28On pense naturellement au Raskolnikov de Crime et Châtiment qui finit par se dénoncer lui-même alors que tout indique qu’il pourrait cacher son crime. Ce n’est pas le détective mais bien son Revizor intérieur, sa « conscience réveillée » qui le pousse à se présenter devant la justice, pas seulement humaine sans doute.

29Est-ce une caractéristique de la conscience et de la littérature russes, souvent remarquée par ses lecteurs occidentaux, d’Eugène-Melchior de Voguë à Virginia Woolf ou Michel Vinaver, pour sa portée éthique et sa haute affirmation de valeurs supérieures ? La fable du Revizor a cependant le même succès au Maroc, des années 1950 à nos jours : nous aurions pu proposer, dans cette même perspective d’un théâtre de la nécessité intérieure, L’Inspecteur de Tayeb Saddiki. Pourquoi choisir Gogol comme modèle ? Peut-être que Saddiki donnerait la même réponse qu’à propos de Molière, son autre maître dramatique :

C’est le hasard. D’abord parce que j’ai cru, j’ai longtemps cru, et c’est sûrement vrai, que c’était l’auteur le plus proche des Méditerranéens. C’est un auteur qui peut parfaitement être italien comme il peut être arabe comme il peut être grec19.

30Ainsi, c’est aussi une nécessité intérieure qui guide en réalité l’auteur dans le hasard du choix de l’hypotexte. Une nécessité qui pousse l’homme à chercher la réponse à ce dont il a véritablement besoin. C’est ainsi que l’anecdote racontée par hasard par Pouchkine à Gogol fait mûrir chez ce dernier la mission la plus importante de sa vie : ébranler « par le rire » « toute la Russie », et peut-être, comme on le voit, bien au-delà.

Annexe

Image 1 : Dobtchinski et Bobtchinski (illustration pour une édition du Revizor du vivant de l’auteur)

Image 2 : « La scène muette », dessin de Gogol

1 Gogol, Le Revizor, trad. d’André Markowicz, dans Théâtre complet, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2006, p. 190. Toutes les citations de la pièce et de son Dénouement (sauf indication contraire) renvoient à cette édition, avec le numéro de la page entre parenthèses.

2 Cette mise en scène sera jouée ensuite à Berlin et à Paris.

3 Voir, sur l’histoire des mises en scène du Revizor en France : Claude de Grève, La Réception de Gogol en France (1838-2009), Paris, Classiques Garnier, 2018.

4 Omar Fertat, « Tayeb Saddiki, “Le maître expérimentateur” », dans Le Théâtre marocain à l’épreuve du texte étranger : traduction, adaptation, nouvelle dramaturgie, Pessac, PUB, 2018, p. 355.

5 Nous développons ce thème dans l’article « Quel(s) Revizor(s) pour l’émigration ? Quelques réécritures de Gogol (Nabokov, Goriansky) », dans L’Émigration russe et l’héritage classique. Modernités Russes 14, Lyon, Centre d’Études Slaves André Lirondelle, 2015, p. 43-52.

6 Aristote, La Poétique, le texte grec, avec une traduction et des notes de lecture par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, préface de Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 2011, chap. IX, 52 a 1, p. 67.

7 Mikhail Boulgakov, Необычайное происшествие, или Ревизор (по Гоголю) [Un Événement extraordinaire ou le Revizor selon Gogol], en collaboration avec le réalisateur Mikhail Karostine, Œuvres complètes en 10 vol., vol. 7, Moscou, « Golos », 1999. En ligne : http://lib.ru/BULGAKOW/revizor_sc.txt, page consultée le 2 avril 2025.

8 Michel de Ghelderode, D’un diable qui prêcha merveilles. Mystère pour les marionnettes, dans Théâtre, vol. III, Paris, Gallimard, 1953, p. 145. Toutes les citations de la pièce renvoient à cette édition, avec le numéro de la page entre parenthèses.

9 Voir, sur l’histoire des représentations de L’Événement : Wladimir Nabokov. Пьесы [Pièces], Moskva, Iskousstvo, 1990, p. 270-278, en ligne.

10 Vladimir Nabokov, Nicolas Gogol, trad. de l’anglais par Bernard Géniès, Marseille, Rivages, 1988, p. 54.

11 Aristote, Poétique, chap. IX, 4.1.6, traduction, présentation, notes, bibliographie et index de Pierre Destrée, Paris, Flammarion, 2021, p. 115.

12 Событие [L’Événement], dans Vladimir Nabokov, Пьесы, op. cit., p. 116. Toutes les citations renvoient à cette édition avec le numéro de la page entre parenthèses. Notre traduction.

13 « Les fusils de Gogol sont suspendus dans le vide et leurs coups ne partent pas ; en fait, tout le charme de ses allusions vient de ce qu’il n’en sort jamais rien », Nabokov, Gogol, op. cit., p. 55.

14 Aristote, Poétique, chap. IX, op. cit., p. 67.

15 Phrase attribuée à Dimitri Merejkovski, un des représentants éminents de l’émigration littéraire russe. Voir Tatiana Victoroff, « L’exil au “centre du monde” : les Russes à Paris », dans Dans le dehors du monde : exils d’écrivains et d’artistes au xxe siècle, dir. Wolfgang Asholt, Georges-Arthur Goldschmidt, Jean-Pierre Morel, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, p. 23-38.

16 Nabokov le précise dans sa célèbre maxime : « Le but d’un art véritable se trouve à l’opposé de sa source, c’est-à-dire dans des endroits élevés et inhabités et non pas dans le domaine si densément peuplé des exaltations de l’âme », dans Nécrologie de V. F. Khodasevitch (1939), Nabokov, Пьесы, op. cit., p. 271.

17 Nabokov note, à propos du Dénouement du « Revizor », qu’il s’agit de « la situation incroyable d’un écrivain qui se méprend totalement, et déforme le sens de sa propre œuvre », Nabokov, Gogol, op. cit., p. 69.

18 Le chef de la « Direction de l’industrie cinématographique », B. Z. Choumiatski, reproche à l’auteur de « déformer le sens et le contenu » du classique russe et de se perdre dans le formalisme. C’était une sentence sans appel. Voir la correspondance qui éclaire les circonstances de l’interdiction : http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/pisma/letter-185.htm ?ysclid =lanr4uulsy57537323, page consultée le 2 avril 2025.

19 Entretien avec Tayeb Saddiki (août 2003). Cité d’après Omar Fertat, « Tayeb Saddiki, “Le maître expérimentateur” », op. cit., p. 353.

Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1948.html.

Quelques mots à propos de : Tatiana Victoroff

Université de Strasbourg

Configurations littéraires – UR 1337