Sommaire

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

Les Carnets du vivant, n° 2

Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)

- Florence Fix et Thierry Roger Introduction

- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard

- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles

- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne

- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus

- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes

- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry

- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration

- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes

- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser

- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser

Bertrand Guest

À mon père bien aimé, en navigateur de conserve.

« […] je suis héroïquement libre. Et je veux le flux. […] Mon état est celui de jardin à l’eau coulant. En le décrivant j’essaie de mêler des mots pour que le temps se fasse1. »

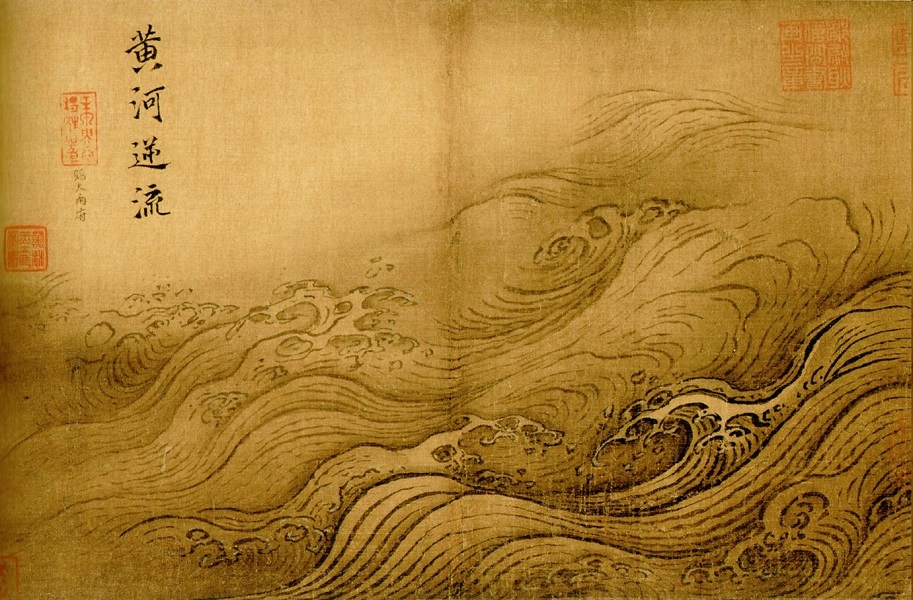

1Selon le Shujing, le Classique des Documents de la Chine ancienne, le règne de Yao vit une tentative pour dompter le cours impétueux du Fleuve Jaune (Huang He). Si Gun échoua à boucher celui-ci par l’édification de digues destinées à contenir son débit capricieux, son propre fils Yu fut mandaté par l’empereur suivant, Shun, lui-même fils de Yao, pour poursuivre les travaux, non sans que Gun ne fût puni de mort. Or celui que la légende consacra bientôt comme Yu le Grand, gouverneur des eaux et inventeur de l’irrigation, changea radicalement d’approche : il prit son parti de laisser le fleuve s’écouler, de ne composer qu’avec lui en le drainant par des canaux vers la mer, sans s’opposer à sa force mais en jouant avec elle, ne la maîtrisant que pour autant qu’il se soumettait à son cours, renonçant à contrarier son expression, parfois dévastatrice, ouvrant la voie aux travaux des champs.

Ma Yuan, Le Fleuve Jaune sort de son lit 水圖卷局部, encre et couleur sur soie

1160-1225 (dyn. Song) 26,8 × 41,7 cm, Musée du Palais, Pékin.

2Comme le montre le film documentaire d’Antoine Boutet, 南水北调 Sud eau Nord déplacer2, la vanité des grands projets inutiles (de barrages ou en l’occurrence, d’une déviation aussi pharaonique qu’illusoire des eaux du Yang-Tsé vers le nord aride, initiée sous Mao) reste une question décisive, sensiblement liée en Chine à la politique, par l’idée que la légitimité d’un pouvoir tiendrait au fait de « maîtriser » les eaux, au risque d’en brutaliser le cours naturel. Ce motif du fleuve, ici proche du « potentiel » ou de la « propension des choses » (Shi 势) qu’il faudrait ne pas vouloir dompter3, appelle une étude, tant les occurrences abondent dans une variété de cultures, se prêtant à un essai de métaphorologie4 que nécessite notre temps de péril climatique, alors que les crues les mieux connues et documentées, elles-mêmes, semblent sortir de leur lit, redessinant un monde inhabituel, changeant et imprévisible, parfois conceptualisé comme monde de Gaïa. Les repères les mieux établis de l’hydrographie évoluent et « la notion même de sol est en train de changer de nature5 », les activités d’extraction charriant à l’heure de l’Anthropocène – c’est même là l’un de ses critères les plus débattus – plus de sédiments que l’ensemble des rivières terrestres réunies. Jamais peut-être le besoin d’une histoire culturelle des rapports entre l’humanité et les fleuves, cette puissance physique qu’elle a historiquement cherché à canaliser mais qui reste le lieu de surgissements « sauvages » – d’ailleurs tant en termes de tarissement que de déchaînement des eaux – ne s’est autant fait sentir. Comment les cours d’eau en sont-ils venus à emblématiser l’ingouvernabilité, la non-rentabilité, l’incalculabilité irréductibles, que ce soit celles de la nature, du peuple ou du flux de la pensée ?

La colère sortant de son lit, un « potentiel » politique et naturel

3C’est en sinophile averti que Brecht s’inspire librement du motif fluvial, dans un poème, « Sur la violence », qui tient tout à la fois de sa veine néo-taoïste et de la dialectique marxiste du maître et de l’esclave.

On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent

Mais on ne dit jamais rien de la violence

Des rives qui l’enserrent.

On dit que le vent qui courbe les bouleaux est violent.

Mais qu’en est-il de la tempête qui courbe les hommes

Qui travaillent dans les rues6 ?

4Mise en cause d’une pseudo-fatalité, naturalisée mais révocable car construite, des forces oppressives, inversion de la charge et redéfinition de forces habituellement non désignées, comme responsables insoupçonnées des souffrances à tort présentées comme inévitables : rien d’étonnant à ce que l’on retrouve les deux premiers vers de ce poème, sous une forme tronquée par la poétique du slogan, au revers des fameux gilets jaunes7. Or le choix d’un fleuve qui déborde de son lit pour métaphoriser la colère populaire emprunte à une longue histoire révolutionnaire, comme le figure le géographe anarchiste Élisée Reclus, qui s’appuyant sur la continuité entre évolution et révolution, tisse précisément le rapport entre le saut temporel insurrectionnel et le temps long d’une tectonique prédisposant aux bouleversements.

On peut dire ainsi que l’évolution et la révolution sont les deux actes successifs d’un même phénomène, l’évolution précédant la révolution, et celle-ci précédant une évolution nouvelle, mère de révolutions futures. […] Qu’un éboulis barre une rivière, les eaux s’amassent peu à peu au-dessus de l’obstacle et un lac se forme par une lente évolution ; puis tout à coup une infiltration se produira dans la digue d’aval, et la chute du caillou décidera du cataclysme : le barrage sera violemment emporté et le lac vidé redeviendra rivière. Ainsi aura lieu une petite révolution terrestre8.

5C’est donc l’aspect cyclique et dialectique de la vie du fleuve, entre crue et tarissement, contrainte et libération, qui sert de modèle au cours de l’histoire et à la probabilité de soubresauts menant à de nouvelles évolutions imperceptibles. Ce qui frappe est le caractère incalculable d’une nature dynamique qu’il s’agit moins de contrôler que de connaître dans sa mutabilité et son ouverture mêmes. Si l’on trouve plus d’occurrences littéraires de la crue que du tarissement, plus de traces d’une eau révoltée qui déborde que de ravages causés par sa raréfaction, on peut penser que cette métaphorisation elle-même change avec les guerres de l’eau. Pour l’heure, dans Nos cabanes, Marielle Macé évoque les noues – si proches des « nous » – comme de « véritables lacs d’impatience, des territoires où s’énoncent des idées de vie, de pratiques, de liens, des idées qui sont elles aussi des zones à défendre9 », des lieux humides qui non contents d’abriter une vie diverse, « se souviennent des destructions et des exploitations, […] font accueil aux luttes, rouvrant ces lits de rivières anciennes “où les eaux tendent à revenir en cas de débordement”10 ».

6Le fleuve déchaîné porte donc à la fois la critique d’une volonté prométhéenne de maîtriser la nature et la possibilité du réveil d’une force révolutionnaire. Comme le suppose Gaston Bachelard dès le début de son chapitre consacré à « l’eau violente », élément dynamique de « provocation » et de « colère », loin de toute eau qui dort, « le monde est aussi bien le miroir de notre ère que la réaction de nos forces. Si le monde est ma volonté, il est aussi mon adversaire. Plus grande est ma volonté, plus grand est l’adversaire11. » Glosant Schopenhauer, le phénoménologue repère que la force de l’eau courante est proportionnelle à la contrainte exercée à son encontre.

7Fondamentalement amorale, l’impétuosité fluviale renvoie à une force inquiétante, comme le montrent les redoutables allégories de fleuves violeurs de la mythologie romaine, emblèmes de l’agressivité sexuelle qui meut par exemple Alphée à poursuivre de ses ardeurs Aréthuse12. Même sécularisé, le fleuve semble se souvenir de ses personnifications en dieu omnipotent, à même de résister à tout horizon calculable. C’est ainsi que l’écrivain russe exilé Michel Ossorguine, se revendiquant d’un « panthéisme primitif » et d’un « refus de la machine13 » qui tiennent de l’anarchisme pré-industriel, potentiellement réactionnaire et anti-moderne, le brandit pour contester l’emprise de l’État :

Le plus grand malheur de la Russie a sans doute été d’être toujours gouvernée, alors qu’elle se serait beaucoup mieux gouvernée toute seule – comme coule le fleuve, comme pousse l’herbe dans les prés inondables, comme brille le soleil qui se passe fort bien des centrales électriques14.

8La teneur politique du motif fluvial, qui vise essentiellement à naturaliser la force pour la légitimer, peut donc se déployer aussi bien du côté révolutionnaire que servir une forme de conservatisme. Reclus lui-même, lorsqu’il rêve dans l’Histoire d’un ruisseau à l’âge des forêts, « aux premiers siècles de l’humanité naissante, alors que le sauvage, trop inhabile pour construire lui-même des ponts sur les ruisseaux se servait comme nous de ceux que lui fournissait la bonne nature15 », n’idéalise-t-il pas la non-intervention de la main de l’homme sur le paysage, le renoncement à canaliser les cours d’eau ? L’argument politique du fleuve insiste sur une forme de « laisser-faire » qui peut tout aussi bien renvoyer au non-agir (Wuwei 无为) taoïste qu’à l’anarchisme collectiviste et écologique, ou à une visée libertarienne et individualiste, proche de la « loi du plus fort », soulignant l’ambiguïté d’une métaphore toujours à double tranchant.

9Soucieux de poursuivre la tâche métaphorologique entreprise par Aby Warburg, Georges Didi-Huberman situe cette dialectique des forces de la berge et du cours d’eau dans le répertoire des formes (Pathosformel) de l’Atlas Mnémosyne. Relevant que la Révolution française a été précédée de 8 300 révoltes (autant de secousses qui ont affaibli la « digue » qui cède en 1789), il s’attache à éclairer la polarité dont la physique du fleuve est l’image, une « dialectique, psychique et corporelle, de l’accablement et du soulèvement16 », impliquant celle, aristotélicienne, de la techné et de la dynamis.

Il faudra donc admettre, comme prémisse nécessaire à toute réflexion sur les formes du soulèvement, la distinction conceptuelle entre puissance et pouvoir. On sent déjà, confusément, que la puissance est du côté de la ressource et de la source, comme si elle dénotait la façon dont un torrent crée, par sa force intrinsèque, la forme que va prendre le lit de la rivière. On sent que le pouvoir est plutôt du côté du canal ou du barrage : façon tout autre de tirer, à partir de la source et de ses ressources, une énergie plus utile, plus maîtrisable, plus gouvernable en somme.

La puissance fut autrefois définie par Aristote comme “le principe du mouvement ou du changement” en toute chose. Tout se meut, tout change, et le moteur intrinsèque en doit être nommé dynamis, la puissance. Très significatif nous apparaîtra ici l’exemple donné par Aristote lorsqu’il dit, dans la même phrase, que c’est à l’art (techné) d’assumer une telle fonction pour toutes les choses qui seront concrètement réalisées par la main de l’homme17.

10Puissance des fleuves contre pouvoir des berges, mouvement dynamique contre appareillage technique : « contre » est à entendre au sens spatial de ce qui s’oppose mais tout à la fois s’appuie, n’existe qu’en exerçant sa force à même le principe adverse, dans un corps à corps avec elle. C’est en ce point précis que se pose la question écologique et écologiste de la protection des fleuves contre une certaine mainmise technique sur leur puissance dynamique, qui passé un certain seuil, tend à réduire le cours d’eau à une ressource ou à un stock.

Réquisitoires contre les barrages, plaidoyers pour la fluidité

11Du moulin à aubes aux biefs puis à la centrale, faut-il s’abstenir d’enfermer la puissance vitale du débit dans le carcan de pouvoir d’un barrage hydraulique, souvent synonyme de destruction et de mort pour tout l’écosystème, de la ripisilve aux mouilles et frayères qui abritent le peuple des poissons ? Même d’un point de vue qu’on supposerait calculable et en mettant de côté leur valeur intrinsèque, l’utilité pour l’homme des ouvrages sur les cours d’eau compense-t-elle les « services écosystémiques » rendus par les fleuves et rivières en tant que « corridors biologiques, [c’est-à-dire] continuités écologiques, distribuant les habitats d’une part importante des vivants18 », véritables régulateurs des milieux et des climats, au cœur de si nombreux cycles biochimiques, de si indispensables boucles de rétroaction ? Comme l’écrivent encore les éditeurs des Veines de la Terre. Anthologie des bassins-versants, la dynamique des cours d’eau est une circulation vitale à ne pas obstruer.

Depuis l’aube des temps, la vie se déploie en suivant les bassins-versants. Sortis de la mer, les premiers êtres terrestres ont suivi les rivières. Littoraux, fleuves côtiers, confluents, torrents et sources : c’est en remontant les courants que les vivants ont fait corps avec les sols, et c’est dans l’autre sens que toute descendance prend ses distances – tissant ainsi les différents réseaux hydrographiques du monde d’une infinité de formes de vie interdépendantes. L’eau est donc le sang de la Terre et son liquide amniotique. Humide souffle de vie. Tout vivant en a besoin pour se perpétuer dans son être et se reproduire – microbes, champignons, plantes, animaux… aucun ne fait exception19.

12C’est cette conscience et ce savoir sensible qui menèrent Thoreau à prendre la défense de l’alose contre le barrage d’un premier âge industriel à Billerica, s’adressant au poisson pour prendre son parti, louant avec une verve épique le courage qui la mène à braver l’obstacle, avant d’esquisser la possibilité luddite d’abattre le barrage.

C’est ainsi que, par nations migratoires entières, te fiant à cet instinct qui fait ta foi, dans une sorte de bond en arrière, tu te laisses dériver en ignorant sans doute les endroits où l’homme n’habite pas et où il n’y a pas d’usines à cet instant précis. Sans dard, sans décharge électrique, une simple Alose, avec pour seule arme son innocence et une juste cause, une gueule flasque et prognathe, et des écailles faciles à détacher. Je suis de tout cœur avec toi. Qui sait, un pied-de-biche ne pourrait-il réussir à faire sauter ce barrage de Billerica20 ?

13À sa suite mais d’une façon qui s’apparente au biorégionalisme, Gary Snyder voit dans les bassins-versants la sculpture de la Terre par le cycle de l’eau, qui déterminerait de la façon la plus cohérente l’unité locale d’une flore, d’un peuplement aviaire ou des formes sociales humaines. Cela ne va pas sans poser problème, par une forme de déterminisme localiste qui entre en contradiction avec le possibilisme cosmopolite dont tout fleuve est aussi animé. Le poète beat s’essaye en tout cas lui aussi à épouser le point de vue du fleuve et de la vie qui l’habite, en élargissant l’ancrage éthique du lecteur pour dépasser les seuls intérêts humains et plaider pour une protection du « sang de la Terre ».

Pour le bassin-versant, les villes et les barrages sont éphémères et ne comptent pas plus qu’un rocher qui tombe dans la rivière ou qu’un glissement de terrain qui bouche temporairement la voie. L’eau sera toujours là et elle arrivera toujours à se frayer un passage. Aussi contrainte et polluée que puisse être la rivière de Los Angeles aujourd’hui, on peut aussi dire que de manière plus globale cette rivière est vivante et qu’elle coule bien en dessous des rues de la ville dans des caniveaux géants. Peut-être que de telles déviations l’amusent. Mais nous qui vivons à l’échelle des siècles et non de millions d’années devons maintenir ensemble le bassin-versant et ses communautés afin que nos enfants puissent profiter de l’eau pure et de la vie qui gravite autour de ce paysage que nous avons choisi21.

14Le poète a beau invoquer les générations futures, dans ce texte contemporain du Sommet de la Terre à Rio, les conflits autour de l’eau ne cessent de s’aggraver. L’ouvrage collectif On ne dissout pas un soulèvement, et avant lui le collectif des Soulèvements de la Terre, sont notamment nés de mouvements locaux protestant contre l’accaparement des terres et des « biomes utilisés en commun », dont Philippe Descola relève qu’ils sont « pillés ou pollués par une minorité », avant d’ajouter que « le cas de l’eau, devenu particulièrement crucial avec le réchauffement climatique, est emblématique des formes contemporaines d’accaparement22 ». Le phénomène, cristallisé en France par les méga-bassines de Sainte-Soline, oblige à comprendre le cycle de l’eau autrement qu’un stock à figer, et moins superficiellement qu’à la seule surface terrestre, en s’intéressant aux rivières et aux nappes souterraines, des flux dynamiques aussi mal connus que malmenés, selon Florence Habets, par « la combinaison des pressions humaines – prélèvements, modification de l’occupation du sol, changement climatique, pollutions23 ».

15Éclairant de façon critique le passage d’un monde ordonné par le droit vers un monde régi par les nombres, Alain Supiot illustre le paradoxe économique d’un « calculer l’incalculable » par l’exemple de la façon dont le cours d’eau n’existe, dans la logique économique, qu’en termes de balance chiffrée entre les dégâts et les bénéfices tirés des activités humaines menées sur son cours. Il relève en effet que si « une entreprise pollue une rivière, la question juridique à se poser ne serait pas celle de la réglementation de son activité, mais celle de la concurrence de son droit à produire et du droit des tiers à pêcher des poissons24 », autrement dit qu’en attendant qu’émerge un droit de l’environnement qui prenne en compte les intérêts propres de la rivière et de la vie qu’elle abrite, la seule valeur attribuée à celle-ci est instrumentale : c’est celle d’une ressource à partager entre des usages concurrents, dont il faudrait négocier que les « externalités négatives » (les pollutions du milieu) ne se concurrencent pas trop.

16Or les textes opposés à l’aménagement brutal des cours d’eau font droit à une hypothèse forte : que le fleuve lui-même est une force vivante, un sujet juridique et un conteur du climat qui nous invite à lui prêter l’oreille25. Dans les pratiques d’une écoute du fleuve, il s’agit aussi de se rendre attentif aux modalités fluviales de l’être et de la pensée, qui se souviennent d’Héraclite26 et de Heidegger, tentant de se dégager de la raison instrumentale et de l’arraisonnement des choses, d’une illusoire maîtrise de la dynamis par la techné, et d’entrevoir l’être comme passage. La centrale électrique dont les turbines « somment [le Rhin] de livrer sa pression hydraulique », le faisant « [apparaître] comme quelque chose de commis », « n’est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l’autre », mais « c’est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale », devenant « un objet pour lequel on passe une commande (bestellbar)27 ».

Penser comme un fleuve : la « forme liquide de la pensée »

17Que se passerait-il si nous cessions de regarder le fleuve (voire la nature, plus largement) comme un objet commis à nous rendre service ? Le pouvons-nous seulement, façonnés que nous sommes par cette désastreuse habitude ? Roger Caillois dessine une métaphorisation suggestive en s’identifiant au fleuve grec Alphée, lequel traverse la mer Méditerranée avant de s’arracher à son écume salée, reprenant en Sicile forme du fleuve qu’il fut enfant. Dans un essai où s’entremêle la rêverie poétique et l’autobiographie en fleuve, il nous propose d’imaginer ce qu’est un fleuve soustrait à l’économie, un fleuve qui se perd, sans servir rien ni personne.

Fleuve rescapé du naufrage, je séparai mes eaux, je les rassemblai, je leur creusai un estuaire, qui était un nouveau début. Il me fallut en ce point altérer la légende. Fleuve issu de la mer, le fleuve Alphée ne saurait être un fleuve comme les autres, mais un fleuve inverse et pour ainsi dire symétrique. Je l’imagine à bout d’élan et de forces, remontant les pentes, coulant à rebours, comme un film qu’on déroule à l’envers. Son débit s’amenuise à mesure. En revanche, il gagne en limpidité. Il se trouve heureux de s’approcher de la fissure où il disparaîtra et qu’il devine déjà semblable à celle qui lui a donné naissance avant son équipée maritime, modeste, insignifiante comme sont les sources véritables qui laissent couler les fleuves vers leur embouchure, leur delta ou, comme il arrive aussi, qui les abandonnent et les oublient. Alors, ils ne sont même pas la proie de l’étendue infertile. Ils sont bus par les sables des déserts ou sont engloutis dans quelque perte mystérieuse, imprévisible28.

18Loin d’être ce dont on évalue les risques ou les bénéfices supposés, le fleuve incarne ici, dans une fructueuse oscillation entre première et troisième personnes, la force de la potentialité, d’une liberté de couler où l’on ne l’attend pas, fût-ce à contre-courant ou au défi des « lois » de la physique entendue au sens de ce qui serait le plus probable, au sens d’une nature calculable. On ne doit pas à toute force domestiquer les fleuves, parce qu’on ne doit pas domestiquer la pensée, laquelle est (devrait être) organique et vivante. C’est ce que semble suggérer aussi Giuseppe Moretti dans sa métaphorisation de la conscience humaine comme bassin fluvial. Il souligne le lien entre la protection des fleuves au sens spatial, et l’essor de notre capacité à penser, à nous penser nous-mêmes ainsi que notre rapport au monde.

L’histoire « officielle », codifiée et rationalisée, n’a pas seulement bouleversé l’équilibre naturel dans les bassins fluviaux mais aussi celui des bassins fluviaux de la conscience humaine. De même que les bassins fluviaux naturels, ceux de notre conscience sont désormais presque entièrement apprivoisés – réduits à des chenaux uniformes au travers desquels le message est toujours le même, à savoir : la présomption de croire en la capacité des êtres humains de se modeler et de modeler la nature parce qu’il s’agirait là de leur tâche, de leur devoir et de leur droit. […] Mais réhabiliter signifie aussi et surtout permettre à la nature sauvage d’exister, de façon à pouvoir puiser notre inspiration dans le travail de restauration des méandres sauvages de notre conscience, car c’est là que nous pouvons entrer en contact avec la grammaire de la Terre, comprendre qui nous sommes vraiment et ce que nous devons faire pour nous placer dans le juste contexte pour une réciprocité intense, directe et organique avec tout ce qui nous entoure29.

19Voilà qui implique la préservation de nos fleuves mentaux, ce flux ou courant de conscience (stream of consciousness) qui fit les belles heures du roman moderniste et du monologue intérieur, aujourd’hui menacé d’artificialisation et de bétonisation métaphorique par le marché de l’économie de l’attention, recouvert d’applications, de captations et de charges diverses, notamment numériques.

20En essayiste lyrique et expérimentale, soucieuse d’éprouver les fluidités de sa conscience entremêlées à celles de la matière sensible, Clarice Lispector exprime sa soif de l’indéterminé, aux limites de ce qui peut se dire en mots, ceux-ci partant à la pêche de l’indicible, immergés dans le flux chaotique d’une nature possibiliste, mobile, cosmopolite et dynamique.

Comme tu vois, il m’est impossible d’approfondir et de prendre possession de la vie, elle est aérienne, elle est mon haleine légère. Mais je sais bien ce que je veux ici : je veux l’inconclu. Je veux le profond désordre organique qui donne pourtant à pressentir un ordre sous-jacent. La grande puissance de la potentialité. Mes phrases balbutiées sont faites à l’heure même où elles sont écrites et crépitent d’être si neuves et encore vertes. Elles sont le déjà. Je veux l’expérience d’un manque de construction. Quoique mon texte soit tout traversé de bout en bout par un fragile fil conducteur – lequel ? celui du plongeon dans la matière du mot ? celui de la passion ? Fil luxurieux, souffle qui réchauffe l’écouler des syllabes. La vie m’échappe à peine quoique me vienne la certitude que la vie est autre et a un style occulte30.

21Loin d’être une métaphore simplement décorative, cette conviction d’une forme fluviale de la pensée traverse une vaste littérature attachée au caractère changeant des choses, dont l’un des jalons se trouve chez Thoreau, qui pousse loin l’observation des échos entre formes naturelles et formes de l’esprit. Dès le début de son activité de diariste, il souligne ainsi les pensées contrastées que procure la navigation selon qu’elle descend ou remonte le courant.

If one would reflect, let him embark on some placid stream, and float with the current. He cannot resist the Muse. As we ascend the Stream, plying the paddle with might and main, snatched and impetuous thoughts course through the brain. We dream of conflict, power and grandeur. But turn the prow downstream, and rock, tree, kine, knoll, assuming new and varying positions, as wind and water shift the scene, favor the liquid lapse of thought, far-reaching and sublime, but ever calm and gently undulating31.

22L’expérience proposée consiste à se laisser dériver au gré de l’onde, ce qui ouvre la pensée à bien autre chose qu’au volontarisme de l’action et du pouvoir. La contemplation se manifeste et laisse apparaître la spontanéité sublime d’un « cours liquide de la pensée », une nature intérieure alignée avec le courant cosmique de la propension des choses. C’est à l’aide de deux tétramètres iambiques – et au prix d’un trochée (« as wind and water shift the scene / favor the liquid lapse of thought ») –, au cœur de la prose du Journal, qu’il retravaille l’amor fati stoïcien, en s’immergeant dans la physique du monde, sans rien surplomber ni prétendre maîtriser.

Cosmopolitique non-instrumentale des fleuves : ni propriétés ni frontières

23Pour Élisée Reclus, le réseau des cours d’eau irrigue la chair même du monde, qu’il n’oppose nullement à l’esprit, se démarquant de tout dualisme : le corps terrestre est toujours aussi son âme, qui charrie des idées et, singulièrement, un sens de l’histoire.

Entre le réseau hydrographique d’un pays et son histoire, il n’y a pas, en effet, une relation moins intime qu’entre le système sanguin d’un animal et ses mœurs. Le fleuve est le pays vivant, agissant, se transformant. En roulant ses flots, il porte aussi des hommes et des idées, et les alluvions de sable et de boue déposées à son embouchure sont un symbole des alluvions historiques formées par les générations successives des peuples qui en habitent les bords32.

24Le pluriel est ici décisif : un fleuve irrigue toujours une pluralité de cultures dont il facilite le dialogue voire le métissage, dès lors qu’il n’est pas commis au rôle instrumental et superficiel de soi-disant « frontière naturelle ». Cosmique par excellence, déployé dans l’arborescence puissante du bassin qu’il est en entier (ressemblant à un poumon, pour peu qu’on le photographie à la bonne échelle), il n’est plus la ligne cartographique à laquelle cherchent à le réduire tant de pouvoirs. C’est pourquoi les fleuves portent souvent de multiples noms et s’ébattent dans le multilinguisme, occasionnant de nombreuses réflexions quant à la nécessité de décoloniser leur nomination, d’en repluraliser le sens, au-delà de l’apparente univocité de surface33.

25De tous les écrivains qui célèbrent la façon dont les fleuves s’émancipent de l’usage linéaire national, colonial ou identitaire34, et chantent un bassin vivant où tout se relie, Sony Labou Tansi donne peut-être le plus spectaculaire exemple avec son souffle à la mesure du fleuve Congo.

L’eau donne toujours cette griserie maléfique que tous les yeux ici changent en besoin d’aimer, au milieu de cet univers charrié goutte par goutte, et où le temps n’a plus d’impact tout à fait, sans doute parce qu’il use ses yeux à contempler l’holocauste de ce tapis de grumes, parterre ininterrompu de dos rugueux, géants débris de forêt destinés à faire fonctionner les usines en France, en Allemagne, en Angleterre… Le temps ici est si distrait qu’il oublie toujours de compter. On l’entend pourtant naître et mûrir, jouir de la forêt et de l’eau, lâcher des heures entières d’insectes volants, rampants, criants ou sautants. Chaque goutte de nuit deviendra une magie dès que la boule solaire aura fait ses adieux au ciel. Elle changera le fleuve en une étrangeté calcinée, rayée çà et là par des fragilités étincelantes, témoins toutes d’une vie qui lutte à végéter au fin fond de la ténèbre tropicale. Chaque goutte de lueur sera une promesse, une manière d’œuf où la vie et l’activité humaines seront tracées, arabesques étonnantes, d’où naîtront d’insoupçonnables explosions de baigneuses invétérées, promues à tous les grades du vécu diurne. Bien sûr, depuis ce monde d’eau, de boue et de détritus s’était mêlé d’européanisation, on y entend la quinte lourde du moteur à explosion, le tintement malsain de la pétoire à répétitions, ainsi que le clairon furtif de la garde des nations. […] Fleuve creusant dans la boue, dans les pierres, dans le sable et les papyrus avec les toujours mêmes gestuelles infiniment grasses, liées au rêve musclé des hippopotames35.

26Non-rentabilité, indétermination, possibilisme, flux : les cours d’eau sont l’image de la puissance vitale échappant à tout contrôle. Plus qu’un simple leitmotiv ou une métaphore substituable par une autre, la fertile pensée littéraire du fleuve suggère combien notre espace-temps prend naissance et se transforme dans son écume et dans ses boues, combien nos vies non seulement en dépendent, mais sont modelées en profondeur, bien que souvent à leur insu, au cœur même de ses mouvements alluvionnaires.

1 Clarice Lispector, Água Viva, trad. Regina Helena de Oliveira Machado, Paris, Éditions des femmes, 1980, p. 30-33. « […] sou heroicamente livre. E quero o fluxo. […] Meu estado é o de jardim com água correndo. Descrevendo-o tento misturar palavras para que o tempo se faça. »

2 Antoine Boutet, 南水北调 Sud eau Nord déplacer, France, Les Films du Présent et Sister Productions, 2014, 1 h 59. Jia Zhang-Ke a quant à lui documenté le barrage des Trois Gorges et ses dégâts socio-environnementaux, mémoriels et existentiels, notamment dans Still Life (三峡好人, 2006).

3 Voir François Jullien, La propension des choses : pour une histoire de l’efficacité en Chine, Paris, Seuil, 1992.

4 Hans Blumenberg (Paradigmes pour une métaphorologie [1960], trad. Didier Gammelin, Paris, Vrin, 2006, p. 12) définit la « métaphorologie » comme ce qui vise le « soubassement de la pensée, le bouillon de culture des cristallisations systématiques ». Voir aussi Le Souci traverse le fleuve [Die Sorge geht über den Fluß, 1987], trad. Olivier Mannoni, Paris, L’Arche, 1990.

5 Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, Seuil, 2017, p. 13.

6 Bertolt Brecht, Poèmes 4 1934-1941, trad. Maurice Regnaut, Paris, L’Arche, 1966, p. 111. « Über die Gewalt », dans Gesammelte Gedichte, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1967, Bd2, p. 602 : « Der reißende Strom wird gewalttätig genannt / Aber das Flußbett, das ihn einengt / Nennt keiner gewalttätig. / Der Sturm, der die Birken biegt / Gilt für gewalttätig / Aber wie ist es mit dem Sturm / Der die Rücken der Straßenarbeiter biegt? »

7 « On parle de la violence du fleuve en crue mais pas de celle des digues qui l’enserrent. Bertold [sic] Brecht. (acte XXIX, vu à Toulouse) », cité dans Plein le dos, 365 Gilets jaunes. Novembre 2018-octobre 2019, Le Mas d’Azil, Éditions du Bout de la ville, 2019, p. 252.

8 Élisée Reclus, L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique [1898], rééd. Genève, Labor, « Quartier Libre », 2006, p. 19-20.

9 Marielle Macé, Nos cabanes, Lagrasse, Verdier, 2019, p. 14.

10 Ibid., p. 15-16. La citation semble empruntée à Michel Naepels, Dans la détresse. Une anthropologie de la vulnérabilité, Paris, Éditions de l’EHESS, 2019.

11 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière [1942], Paris, Librairie Générale française, « Le Livre de poche », 1993, p. 181.

12 Voir Ovide, Métamorphoses, livre V, v. 570-640.

13 Michel Ossorguine, Saisons, trad. Any Barda et Sylvie Tecoutoff, Lausanne, L’Âge d’Homme, « Écrits contemporains », 1953, p. 9.

14 Ibid., p. 137.

15 Élisée Reclus, Histoire d’un ruisseau [1869], Paris, Hetzel, rééd. 1882, p. 141.

16 Georges Didi-Huberman, Désirer désobéir. Ce qui nous soulève I, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2019, p. 33.

17 Ibid., p. 49.

18 Marin Schaffner, Mathias Rollot, François Guerroué, « Lire les veines de la Terre » (introduction), dans Les veines de la Terre. Une anthologie des bassins versants, Marseille, Wildproject, 2021, p. 28.

19 Ibid., p. 27.

20 Henry David Thoreau, Une semaine sur le fleuve [1854], trad. Gillybœuf, Paris, Fayard, 2012, p. 42-43.

21 Gary Snyder, « Accéder au bassin-versant » [1992], dans Les veines de la Terre, op. cit., p. 95-96.

22 Philippe Descola, « Accaparements », dans On ne dissout pas un soulèvement, Paris, Seuil, « Anthropocène », 2023, p. 21.

23 Florence Habets, « Hydrogéologie », dans ibid., p. 73.

24 Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, « Pluriel », 2020, p. 272.

25 Voir Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire, Paris, Manuella éditions, « Les liens qui libèrent », 2021, à mettre en regard de Jérôme Gaillardet, La Terre habitable ou l’épopée de la zone critique, Paris, La Découverte, 2023, dont le chap. « Faire parler les fleuves » (p. 29-59) traite de la façon dont les potamologues font « parler » les sédiments de l’Amazone à l’aide de traceurs chimiques, sondant leur témoignage sur le rôle climatique des Andes.

26 Penseur qui pleure, s’il faut en croire Johann Gropp (Heraclitus flens, Democritus ridens, Nürnberg, Felsecker, 1684), mais peut-être surtout penseur qui se fond dans l’écoulement du monde, mesurant que toutes les choses passent ou coulent, selon le « panta reï » (Πάντα ῥεῖ) du fragment 91.

27 Martin Heidegger, « La question de la technique », dans Essais et conférences [1954], trad. André Préau, Paris, Gallimard, 1958, p. 21-22.

28 Roger Caillois, Le fleuve Alphée, Paris, Gallimard, 1978, p. 10-11.

29 Giuseppe Moretti, Bassins fluviaux de la conscience, trad. Jacqueline Fassero, Brunswick, Coyote Books, 2006, dans Les veines de la Terre, op. cit., p. 89-91.

30 Clarice Lispector, Água Viva, op. cit., p. 58-61. « Como vês, é-me impossível aprofundar a apossar-me da vida, ela é aérea, é o meu leve hálito. Mas bem sei o que quero aqui: quero o inconcluso. Quero a profunda desordem orgânica que no entanto dá a pressentir uma ordem subjacente. A grande potência da potencialidade. Estas minhas frases balbuciadas são feitas na hora mesma em que estão sendo escritas e crepitam de tão novas e ainda verdes. Elas são o já. Quero a experiência de uma falta de construção. Embora este meu texto seja todo atravessado de ponta a ponta pour um frágil fio condutor – qual? o do mergulho na matéria da palavra? o da paixão? Fio luxurioso, sopro que aquece o decorrer das sílabas. A vida mal e mal me escapa embora me venha a certeza de que a vida é outra e tem um estilo oculto. »

31 Henry David Thoreau, Journal, 3 novembre 1837, éd. Bradford Torrey & Francis Allen, New York, Dover, 1962, t. I, 14 vol., p. 8. Contrairement à Thierry Gillybœuf dans ce qui suit (Journal 1837-1840, Bordeaux, Finitude, 2012, t. I, 5 vol. parus, p. 23-24), nous traduirions « power » par « pouvoir » plutôt que « puissance » : « Si quelqu’un veut penser, qu’il s’embarque sur un cours d’eau tranquille et se laisse porter par le courant. Il ne pourra pas résister à la Muse. Tandis que nous remontons le courant, maniant la rame avec force et vigueur, de brusques et impérieuses pensées nous traversent l’esprit. Nous rêvons de guerre, de puissance et de grandeur. Mais tournez la proue dans le sens du courant, alors rochers, arbres, troupeaux et collines, en se montrant sous des aspects nouveaux et variés, l’eau et le vent modifiant le décor, favoriseront le cours liquide de la pensée, vaste et sublime, mais toujours calme et doucement ondoyant. »

32 Élisée Reclus [« Le Mississippi et ses bords », Revue des deux mondes, 1858], En descendant le Mississippi, Paris, Éditions Nicolas Chaudun, 2013, p. 16.

33 Outre le cas fameux du Mississippi, nommé Ne Tongo par les Sioux et Misi-ziibi en ojibwé avant que la Louisiane française ne l’appelle « Fleuve Colbert », puis Chateaubriand Meschacébé, Humboldt est l’un des premiers géographes occidentaux à réfléchir, dans ses Tableaux de la nature (Ansichten der Natur, 1808) sur les noms locaux et précoloniaux de l’Orénoque.

34 Voir Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube, Paris, Payot & Rivages [2019], « Poche », 2020, mais aussi Olga Tokarczuk, Les Pérégrins [Bieguny, 2007], trad. Grażyna Erhard, Lausanne, Noir sur blanc, 2010, ainsi qu’éventuellement les lignes que j’y ai consacrées : Bertrand Guest, « For an Earthly and Cosmic Justice. Some Voices Raised against Climatic Walls », chap. 5 de Migrating Minds. Theories and Practices of Cultural Cosmopolitanism, dir. Didier Coste, Christina Kkona, Nicoletta Pireddu, New York, Routledge, 2021.

35 Sony Labou Tansi, « L’empire de l’eau » [1985, paru dans Jeune Afrique Économie, no 141, mars 1991, puis dans Poèmes, dir. Nicolas Martin-Granel et Claire Riffard avec la collaboration de Céline Gahungu, Paris, CNRS Éditions, « Planète libre », 2015, p. 1240-1241], cité dans Les veines de la Terre, op. cit., p. 84-86.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2051.html.

Quelques mots à propos de : Bertrand Guest

Université d’Angers

3L.AM, EA 4335

Fab’Litt, UR 7322 (membre associé)