Sommaire

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

Les Carnets du vivant, n° 2

Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)

- Florence Fix et Thierry Roger Introduction

- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard

- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles

- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne

- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus

- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes

- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry

- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration

- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes

- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser

- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes

Corinne Fournier Kiss

1Voici les impressions que nous livre l’ingénieur et écrivain brésilien Euclides Da Cunha (1866-1909) lorsque, en 1904, chef d’une commission scientifique visant à déterminer les frontières entre le Brésil et le Pérou, il pénètre en Amazonie :

L’homme […] y trouve un opulent désordre… Les fleuves eux-mêmes ne sont pas encore installés dans leurs lits : ils semblent plutôt chercher à tâtons un point d’équilibre ; en dérivant, en errant à travers d’instables méandres […], voire en créant des formes topographiques nouvelles […]. Les études de l’hydrographe deviennent obsolètes après une seule crue […]. Ainsi, la nature y est prodigieuse, mais incomplète. C’est une construction étonnante à laquelle il manque toute la décoration intérieure1.

Il y a quelque chose d’extraterrestre dans cette nature amphibie, mélange d’eaux et de terres, qui se dissimule dans sa propre grandeur2.

2En décrivant l’Amazonie comme un monde mystérieux (« qui se dissimule »), instable et encore en gestation (qui « cherche[..] à tâtons », « créant des formes topographiques nouvelles ») et, par extension, comme un lieu où les eaux ne sont pas clairement séparées des terres (« nature amphibie »), Euclides Da Cunha s’écarte d’une longue tradition de l’écriture et de la représentation de l’Amazonie. En effet, les récits qui lui sont consacrés, de la colonisation jusqu’à nos jours, et même s’ils sont souvent le résultat d’expériences viatiques réalisées au fil des fleuves3, sont en général l’expression de systèmes de perception résolument situés ailleurs4, c’est-à-dire forgés dans des contextes (européens ou autres) de plus grande stabilité environnementale et se montrant par là même peu réceptifs à des façons nouvelles de s’orienter qui pourraient être favorisées par des paysages non familiers : c’est dire qu’ils n’accordent en général pas assez d’attention à la dimension aquatique et mouvante des paysages, et privilégient automatiquement un regard établissant des frontières entre étendues vertes et liquides, et se fixant sur les ressources pédologiques de la région5. C’est ainsi qu’en fonction des expéditions et des époques, l’Amazonie est tantôt décrite, comme lors de sa « découverte », en tant que paradis terrestre (Christophe Colomb, Amerigo Vespucci), Eldorado ou pays de la cannelle (Gaspard de Carvajal, Walter Raleigh) ; tantôt, comme au xixe siècle, en tant que lieu alimentant les jardins botaniques, les zoos, les ménageries et les musées européens grâce aux plantes et animaux ramenés par des scientifiques et explorateurs (Alexandre von Humboldt, Henry Walter Bates, Alfred Russell Wallace) ; tantôt encore, en particulier au tournant du siècle et dans les premières décennies du xxe siècle, comme le berceau de l’or blanc (José Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos) ; tantôt enfin, comme à l’époque contemporaine, comme fournisseuse de bois, de pétrole et de minéraux (Pascal Manoukian, Nathalie Bernard).

3Si Da Cunha est en décalage avec la tradition de représentation de l’Amazonie parce qu’il insiste sur le dynamisme d’un monde répondant à une logique des échanges, des mélanges et des métamorphoses plutôt que de celle des frontières, la prise en considération des voix des populations locales (constituées aujourd’hui aussi bien d’Indigènes que de caboclos, de métisses, de descendants d’esclaves noirs et de Blancs) montre néanmoins que cette perception s’accorde avec une autre tradition, plus ancienne encore que la première, mais largement ignorée du monde extérieur parce que ses traces écrites ont longtemps été inexistantes – à savoir, la tradition autochtone, dans laquelle l’eau occupe tout autant, sinon plus encore que la terre, une place essentielle, et sert de paradigme à une conception de la matière comme prise dans un processus de créativité, de transformation et de construction incessantes. Les images aquatiques et fluviales, à la fois structurantes et déstructurantes, hantent en effet aussi bien les cosmogonies que les récits oraux des Amazoniens, et à l’heure où les cultures orales accèdent l’une après l’autre à l’écriture, on constate que ces images sont également consubstantielles aux textes écrits des Amazoniens, qu’ils soient de nature didactique ou littéraire.

4Néanmoins, pour l’ingénieur préposé à régler des conflits frontaliers et à cartographier la région, et contrairement aux Amazoniens, le caractère capricieux de fleuves « qui ne se sont pas encore installés dans leur lit », qui tâtonnent, errent et dérivent, est clairement l’expression d’une carence et un signe de « désordre », d’imperfection et d’incomplétude : cela témoigne en particulier d’une nature à la construction inquiétante, parce qu’y « manque toute la décoration intérieure », sans cesse balayée par le passage des eaux. Ses réflexions trouveront un prolongement et un renchérissement dans celles de l’anthropologie culturelle développée à partir de la moitié du xxe siècle6, et notamment dans la théorie de la limitation environnementale exposée par Betty Meggers dans Amazonian Man and Culture in a Counterfeit Paradise. L’Amazonie, « paradis contrefait » et « désert humide », aurait fortement conditionné la pensée et la vie de ses habitants : elle aurait notamment étouffé chez eux toute possibilité de développement culturel et réduit à néant toutes leurs tentatives de s’établir dans un lieu de manière permanente, les forçant ainsi à un éternel nomadisme7.

5Cette thèse est certes aujourd’hui hautement contestée. L’écologie historique reconnaît désormais au contraire que le système cognitif des premiers peuples d’Amazonie, modelé par des siècles, voire des millénaires de côtoiements de ces paysages fluides et mobiles, leur a donné les moyens de survivre dans ces lieux non pas comme des victimes passives, mais en tant que véritables agents ayant développé des cultures complexes8, même si celles-ci reposent sur des postulats fort différents des nôtres – bien mis en évidence par exemple par Philippe Descola et Eduardo Viveiros de Castro avec leurs concepts, respectivement, d’« ontologie animiste9 » et de « perspectivisme10 ». Les Indigènes (qui en ont d’ailleurs fait profiter les occupants plus récents de l’Amazonie) ont appris dès les origines à coexister et à combiner leur créativité avec cet étonnant milieu qui décompose et efface les traces, et à accéder ainsi à une vision et une compréhension de la fluctuante « décoration intérieure » de la forêt tropicale – qui leur permet, paradoxalement, de rester parfaitement installés dans leur monde « amphibie ».

Várzeas et igapós

La signification des crues pour les Indigènes : le matériel scolaire des Ticuna

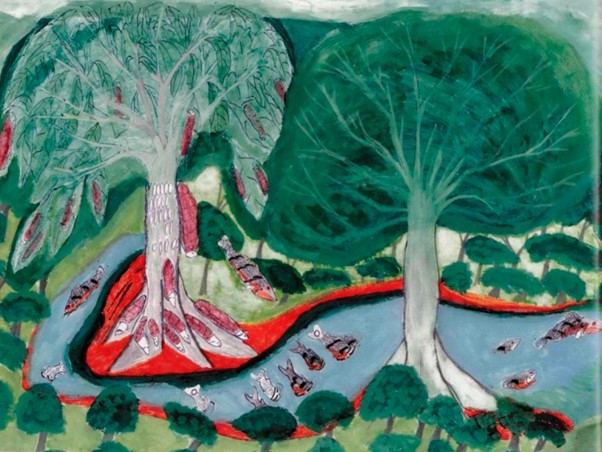

6Dans la conception des Amazoniens, qu’un cours d’eau soit informe ne signifie pas qu’il soit imparfait et doive aussitôt être discipliné par la main humaine : la rivière sait ce qu’elle doit faire pour cohabiter aussi bien avec les humains que les non-humains. Les crues et inondations, loin d’indiquer que quelque chose s’est mal passé et d’être assimilées à des drames ou des catastrophes, apparaissent le plus souvent pour eux comme un événement normal et nécessaire, voire comme un bienfait, car c’est ce qui permet que la vie, l’abondance et la diversité de l’écosystème du bassin amazonien se maintiennent.

7Pour illustrer la signification de ces crues et le rôle qu’elles jouent pour la forêt, les animaux et les hommes, appuyons-nous sur le matériel pédagogique élaboré par des enseignants Ticuna11 au tournant du xxie siècle pour soutenir les cours de science dans les écoles de leur communauté. Le petit ouvrage intitulé O Livro das arvores12 (Le Livre des arbres, 1997), agrémenté de dessins, présente « la relation intense et riche des Ticuna avec les arbres qui composent la forêt, en mettant l’accent sur la valeur et l’importance des différentes espèces pour leur survie physique et culturelle13 », et raconte notamment l’histoire de l’arbre Ngewane (ou « l’arbre à poissons »), dont l’existence n’est possible qu’aux bords des eaux, notamment sur les rives des igapós14. Cet arbre est par ailleurs protégé par l’anaconda géant (présenté dans de nombreux mythes comme incarnant la Mère des Eaux, ou l’Esprit des rivières et fleuves).

8Après une période de pluies et de vents, sur le tronc de cet arbre apparaissent des œufs. Ces œufs laissent bientôt place à des chenilles, qui grimpent le long du tronc de l’arbre jusqu’à atteindre les feuilles dont la pousse a été favorisée par les précipitations et à s’en nourrir. Quand, quelques mois plus tard, orages et tempêtes se manifestent à nouveau, les chenilles, effrayées par les éclairs et le tonnerre, descendent se réfugier dans les racines de l’arbre et attendent la montée du niveau des eaux. Une fois l’eau parvenue à leur hauteur, les chenilles se transforment en divers types de poissons, petits et grands, qui se répandent dans les eaux des igarapés15, des rivières et lacs d’Amazonie dans le but de s’y reproduire, puis de servir d’aliment aux hommes.

Figure 1 : Un dessin de l’arbre Ngewane, qui représente dans un même espace toutes les phases temporelles de la transformation des œufs en poissons : présence d’œufs sur le tronc de l’arbre, de chenilles dans ses feuilles et de poissons dans ses racines.

Tiré de O livro das arvores, p. 36 (voir la référence complète en note 12).

Explications scientifiques

9Ce récit, qui paraît pour un Occidental relever de la pure fantaisie et faire fi de tout sens commun, s’appuie dans les faits sur de solides connaissances pratiques. À condition de ne pas prendre les images poétiques à la lettre et de déchiffrer leur dimension symbolique, il est possible d’en fournir une traduction qui coïncide avec nos connaissances scientifiques sur des développements biologiques tributaires de conditions météorologiques, notamment de l’alternance entre les saisons des pluies et les saisons sèches.

10Caractéristique unique du bassin amazonien, en effet, la saison des pluies provoque des crues qui peuvent inonder de vastes portions de forêts appelées várzeas16. Or, selon les études ichtyennes, la reproduction des poissons est synchronisée avec ces hauts niveaux d’eau et la formation de nouvelles rivières : c’est le piracema, ou migration générale des poissons (entre novembre et février), lesquels mettent à profit ce grand afflux d’eau pour pénétrer dans la forêt inondée et dans ses igarapés, ainsi que pour accéder aux fruits mûrs tombant dans l’eau et s’en alimenter afin d’obtenir les calories nécessaires pour frayer. En même temps, dans leur voyage dans les nouvelles eaux, où ils digèrent leur nourriture et libèrent aussi leurs excréments, les poissons répandent un peu partout des graines d’arbres et jouent ainsi un rôle dans la régénération de la forêt. La montée des eaux leur permet aussi de rechercher les zones optimales pour la reproduction, celles où les conditions s’avèrent idéales pour y déposer leurs œufs : zones peu profondes, bien oxygénées, riches en nutriments, et souvent bien abritées, comme les racines des arbres ou les plantes aquatiques. Les poissons ayant frayé soit regagnent ensuite des eaux plus tumultueuses, soit deviennent des proies faciles pour les hommes ayant également pu pénétrer à l’intérieur de la forêt en se déplaçant sur les nouvelles rivières formées par les pluies17. Quant aux œufs pondus par les poissons, tantôt ils cessent de baigner dans l’eau quand les plans d’eau s’assèchent, et ils entrent ainsi en période de dormance jusqu’à la prochaine crue s’ils ne sont pas dévorés par des prédateurs ; tantôt, si le milieu est assez humide et qu’ils peuvent se maintenir dans un milieu aquatique qui offre les conditions adéquates, ils éclosent dans l’eau et dans leurs abris (cas le plus fréquent).

11Le récit indigène des Ticuna consacré à « l’arbre à poissons » semble illustrer les deux cas de figure : les œufs apparus lors de la saison des pluies, collés sur le tronc de l’arbre, deviennent visibles lorsque l’eau se retire, et leur transformation en chenilles plutôt qu’en alevins est une façon imagée de signifier qu’ils trouvent les conditions pour survivre dans un milieu non humide ; que ces chenilles se réfugient dans les racines du Ngewane lorsque revient la saison des pluies et deviennent des poissons de toutes formes et toutes grandeurs qui se répandent dans les eaux de l’ensemble de l’Amazonie rend compte de l’éclosion des œufs dans des abris aquatiques favorables. Le cycle de la reproduction peut désormais recommencer : voyage des nouveaux poissons vers les igarapés et igapós, où ils trouveront de nouveaux arbres mettant à disposition de nouveaux abris pour y déposer leur ponte.

Synthèse

12Il existe ainsi tout un système de circulation d’eaux intermittentes en Amazonie, dont la visibilité a longtemps été fort limitée, d’autant plus que ces rivières provisoires ne sont pas représentées sur les cartes conventionnelles18. Ces eaux subsidiaires ne sont donc pas systématiquement intégrées par les non-Amazoniens comme faisant partie du tableau normal de l’Amazonie, et les crues sont en général perçues comme des éléments perturbateurs et menaçants. Or, et comme le montre une analyse adoptant une approche météorologique et biologique du récit mythique Ngewane – pour les habitants aussi bien que pour la flore et la faune de l’Amazonie, qui tous ont appris à vivre selon les rythmes et pulsations des eaux, les oscillations importantes du niveau des eaux sont appréhendées non seulement comme prévisibles, mais encore comme indispensables au maintien et renouvellement de l’opulent écosystème amazonien : les crues permettent la cueillette des fruits dans la forêt et la pêche facile des poissons dans les igarapés et várzeas inondées, et quand elles se retirent, elle laissent des terres fertiles en raison des alluvions qu’elles y déposent. Remarquons que déjà en 1863, dans son ouvrage The Naturalist on the River Amazon, l’entomologiste Henry Walter Bates, après avoir passé plusieurs années en Amazonie, montre qu’il a compris le mécanisme de cette collaboration solidaire entre les arbres, les eaux, les animaux (dont les poissons) et les hommes. Il y mentionne par exemple la joie des Indigènes au début de la saison sèche, quand tous quittent leurs villages pour explorer les riches sols découverts par le retrait des eaux : ceux-ci regorgent de poissons emprisonnés dans les flaques restantes, abondent en œufs de tortue et de pluviers, ainsi que d’animaux attirés par des proies faciles et qu’il est alors facile de chasser19. Les fruits de la forêt, les poissons, les alluvions et les œufs laissés par les rivières épisodiques représentent une partie importante de cette « décoration intérieure » de la forêt, que Da Cunha, sans doute à cause d’un séjour en Amazonie de trop courte durée, n’avait pu être à même de voir et de déchiffrer.

Les « rivières volantes » ou les « fleuves aériens »

Le cycle des eaux dans la littérature amazonienne

13Autre caractéristique des images aquatiques de l’imaginaire amazonien : les autochtones semblent voir des fleuves et des rivières où, a priori, nous n’en voyons pas. Leurs cosmogonies comportent en effet plusieurs couches ou sphères de réalité, dont certaines ne sont pas immédiatement visibles, mais peuvent interférer avec le monde quotidien. Les échanges et les interférences harmonieuses entre toutes ces strates sont même considérés par les autochtones comme étant une condition sine qua non de leur bien-être et du bon fonctionnement de leurs communautés.

14Ces sphères, dont chacune est dotée de caractéristiques distinctes, sont habituellement au nombre de trois (elles peuvent être plus nombreuses selon les peuplades) : le monde souterrain, le monde terrestre et le monde d’en-haut. La personne par excellence qui brille dans la pratique de l’interconnexion de ces sphères et de la mise en place de circulations entre elles, c’est le chamane. Il connaît les routes qui mènent de l’une à l’autre et est susceptible de les emprunter, il est également à même de communiquer avec les esprits qui habitent ces divers mondes et de négocier avec eux pour maintenir l’harmonie, l’équilibre, et le maintien de la vie dans son ensemble. Pour ce faire, néanmoins, il a besoin d’ingérer des plantes, qui pour nous se ramènent à de simples plantes psychotropes ou hallucinogènes, mais qui sont considérées par les Amazoniens comme des plantes enseignantes, c’est-à-dire susceptibles de donner accès à de véritables connaissances. La plante la plus utilisée dans ces rituels est l’ayahuasca, appelée aussi selon les régions yagé, et sa prise est généralement accompagnée de chants destinés à favoriser les transes, les icaros.

15« Yagé » – c’est d’ailleurs ainsi que s’intitule l’un des poèmes du recueil poétique Yacumama de l’écrivain contemporain Juan Carlos Galeano (né en Amazonie colombienne en 1958). Ce poème, essai de transcription de visions obtenues lors d’une cérémonie chantée de prise de yagé, rend également bien compte des cosmogonies indigènes et de l’interconnexion des différentes sphères de la réalité sur lesquelles elles reposent. Qu’on en juge par cet extrait :

YAGÉ

[…] Las canciones llevan a los ojos a dar un paseo por el mundo.

[…] Les chants entraînent mes yeux dans une promenade à travers le monde.

Mis dedos convertidos en boas se alejan como ríos.

Mes doigts se transforment en boas et s’écoulent comme des rivières.

Las nubes que se pusieron achiote en las mejillas se duermen antes de llegar al cielo.

Les nuages, avec de l’achiote sur les joues, s’endorment avant d’atteindre le ciel.

[…] Unos ríos viajan por el cielo como anacondas que siguieranba su madre.

[…] Les rivières voyagent dans le ciel comme des anacondas qui suivent leur mère.

El camioncito olvidado en la selva […]

aguarda a que mis ojos regresen de su caminata entre los árboles.

Le petit camion oublié dans la jungle […]

attend que mes yeux reviennent de leur périple à travers les arbres.

Los ríos subiendo por mis piernas hacen tanto ruido que despiertan a las nubes20.

Les rivières qui remontent le long de mes jambes font tellement de bruit qu’elles réveillent les nuages21.

16Tout est eau dans ce poème. La consommation de yagé et les chants qui s’y associent permettent une promenade des yeux du sujet lyrique à travers la forêt, mais la première chose qu’il voit en revenant vers lui-même, c’est que ses doigts ont été métamorphosés en boas qui glissent sur le sol comme des rivières ; son regard se porte ensuite sur des nuages illuminés de rouge (achiote) qui, en s’endormant, prennent la forme de fleuves aériens – qui eux aussi, de même que les flux d’eau issus des doigts du narrateur poétique, sont comparés à des serpents géants dépourvus de venin (serpents constricteurs), en l’occurrence à des anacondas – lesquels, comme indiqué plus haut, sont également considérés comme les esprits protecteurs des eaux. Enfin, la dernière vision aquatique du poème, évoquée à la suite d’une nouvelle mention de l’errance du regard à travers les arbres, est liée à la fois à un attouchement physique et à un ébranlement acoustique : des fontaines d’eau jaillissent de la terre avec fracas et éclaboussent ses jambes.

17Tout se passe donc, dans ce poème, comme si la connaissance que permettait d’atteindre la prise de yagé était la vision d’un système hydrographique beaucoup plus complexe et abondant que celui qui est directement visible dans le quotidien. Outre les rivières ordinaires et les velléités de liquéfaction des corps terrestres (l’accent est mis ici sur les doigts humains), des cours d’eau circulant dans la sphère céleste et dans la sphère souterraine sont aussi repérés, et toutes ces eaux semblent liées entre elles dans un mouvement de rotation peut-être enclenché par les arbres, car le monde de la forêt encadre les visions du moi lyrique : c’est parmi les arbres que vagabonde son regard avant de voir les rivières s’écouler de ses doigts et s’élever vers le ciel, c’est également « d’un périple à travers les arbres » que revient son regard avant de sentir l’eau surgie du sol arroser ses jambes.

18Si la fonction de l’arbre et de la forêt par rapport à l’eau reste mystérieuse dans le poème de Galeano, elle devient explicite dans l’ouvrage du chamane yanomami Davi Kopenawa, écrit en collaboration avec l’anthropologue français Albert Bruce et intitulé La Chute du ciel (2010) : à la fois récit des expériences personnelles de Kopenawa dans sa prise de conscience progressive de sa vocation de chamane, essai ethnographique rendant compte des cosmologies, croyances et traditions des Yanomami, et manifeste politico-écologique dénonçant les destructions de la forêt et leurs conséquences désastreuses sur les peuples autochtones et sur l’humanité entière, ce livre fait des arbres, ou du moins d’une certaine catégorie d’arbres, la condition par excellence de la présence d’eau sur un territoire :

Dès que l’on coupe les grands arbres de la forêt, comme les kapokiers et les noyers du Brésil, son sol devient vite dur et brûlant. Ce sont eux qui font venir les eaux des pluies et les gardent dans le sol. Les arbres que plantent les Blancs, les manguiers, les cocotiers, les orangers, les anacardiers ne savent pas appeler la pluie. Ils poussent mal, éparpillés dans la ville en état de spectre. C’est pourquoi il n’y a d’eau dans la forêt que lorsqu’elle est en bonne santé. Dès que son sol est mis à nu, l’esprit du soleil brûle tous ses cours d’eau […]. Les eaux s’en retournent dans le monde souterrain et la terre séchée se désagrège22.

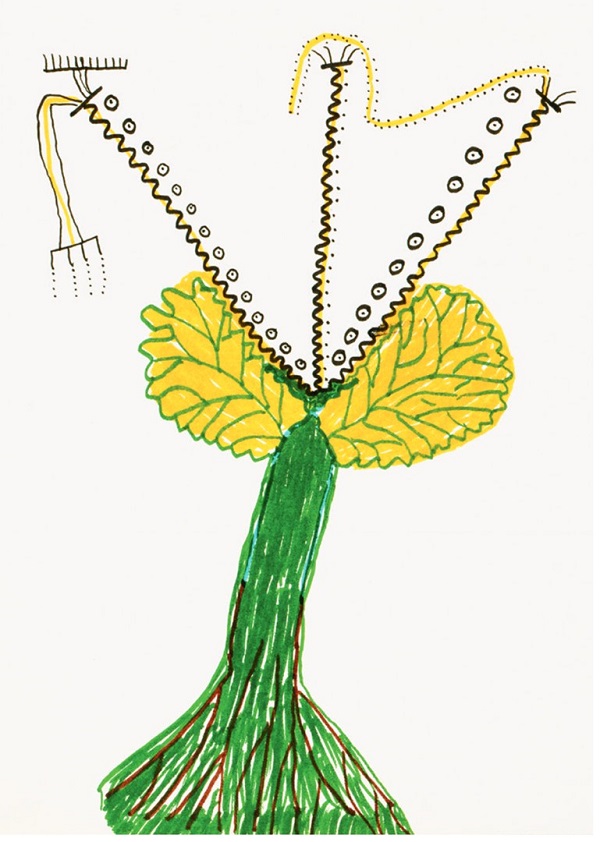

19C’est dire que, selon l’expérience du chamane, il existe de « bons » et de « mauvais » arbres – les « bons » arbres étant ceux qui ont la capacité d’attirer les pluies. Or les Blancs ne savent pas distinguer entre les bons et les mauvais arbres, et ils coupent les bons arbres de la forêt pour privilégier ceux qui produisent certes de beaux et délicieux fruits colorés, mais qui ne « savent pas appeler la pluie ». Ce qui signifie que, progressivement, les zones défrichées de la forêt, même si elles devaient être replantées avec ces nouveaux arbres, ne reçoivent plus de pluie et s’assèchent, et que les cours d’eau souterrains situés dans ces espaces se tariront (ils ne pourront plus être « gard[és] dans le sol ») et iront, le cas échéant, poursuivre leur course dans d’autres contrées – sans que les Blancs n’en réalisent la cause. « Ils pensent sans doute que l’eau tombe du ciel sans raison ! », s’exclame Kopenawa dans un autre passage23. L’inhalation d’une poudre appelée yãkoana et obtenue à partir d’une plante enseignante spécifique, à savoir l’écorce d’un arbre (contenant des substances psychoactives comme le yagé), permet d’acquérir des connaissances plus précises encore sur la formation des pluies et la façon de réguler le niveau des eaux dans les régions terrestres. Le yãkoana permet notamment de voir l’« arbre de la pluie Maa hi », celui qui donne le signal pour qu’il pleuve et qui est en rapport avec les eaux souterraines et les rivières du ciel : « Les anciens le connaissent bien, […] il s’élève aux confins de la terre et du ciel. Il est gigantesque et ses feuilles ruissellent sans cesse d’humidité […]. Lorsque l’arbre Maa hi fleurit, il commence à pleuvoir dans la forêt et les eaux des rivières montent24. »

20Le lien de cause à effet entre forêts et précipitations, s’il fait certes partie de la sagesse indigène déjà à l’époque précolombienne, est également connu en Europe au moins depuis la Renaissance, même s’il n’est encore pas, ou très mal, démontré scientifiquement : Christophe Colomb, en particulier, qui s’intéresse au climat des régions colonisées pour des raisons marchandes, avait déjà remarqué que la déforestation des îles (d’abord les Canaries, les Açores, Madère, puis les Caraïbes) entraînait systématiquement une diminution des pluies25. En outre, de même que d’autres conquistadores, il connaissait le récit qu’avaient répandu les Guanches, les Indigènes des Canaries, à propos de la plus petite île de l’archipel, l’île de Fer – récit qui avait été rapporté par diverses chroniques de l’époque : l’île de Fer contiendrait un arbre spectaculaire, appelé « l’arbre saint » (arbol santo), qui aurait « la propriété d’attirer les nuages », « de les condenser en pluie », et par là même « d’approvisionner en eau tous les habitants de l’île ainsi que leur bétail26 ».

21Par sa capacité à générer les pluies, cet arbre, on le voit, présente des ressemblances frappantes avec « l’arbre de la pluie » de Kopenawa. Avec une différence de taille cependant : contrairement à l’arbre saint de l’île de Fer, l’arbre de la pluie Maa hi ne se trouve pas nécessairement dans les endroits où il pleut. Alors qu’il est situé « aux confins de la terre et du ciel », son humidité ruisselante et sa floraison sont présentées par Kopenawa comme étant responsables des chutes de pluies… en Amazonie ! – tout comme si cela relevait de la plus simple des évidences.

Figure 2 : L’arbre de la pluie, dessin sans date de Davi Kopenawa.

Catalogue de l’exposition « Nous les arbres », Fondation Cartier.

Publié avec la gracieuse autorisation de Bruce Albert.

Le cycle des eaux selon les dernières découvertes scientifiques

22En décrivant, à grands renforts d’images mythiques et poétiques, et sans s’embarrasser d’explications rationnelles, des flux d’eau dont la circulation d’une strate de réalité à l’autre (mondes souterrain, aérien et terrestre) ne semble être possible que grâce à la présence d’arbres – ou mieux, à l’activité de certains arbres, Galeano et Kopenawa traduisent la vision intégrée et spirituelle de la nature consubstantielle aux cosmogonies indigènes. Ce qui est digne d’attention, cependant, c’est que ces images juxtaposées sans liens logiques apparents coïncident avec des découvertes scientifiques récentes sur le cycle de l’eau, notamment avec ce qu’on appelle depuis une quinzaine d’année le phénomène des « rivières volantes » ou des « fleuves aériens ».

23Si le phénomène de l’évapotranspiration des forêts et des plantes comme contribuant aux précipitations locales, pressenti dès la Renaissance, voit sa confirmation scientifique au xixe siècle, il a en effet fallu attendre le début du xxie siècle pour comprendre à quel point la quantité d’eau puisée dans les sols et la quantité de vapeur libérée dans l’atmosphère par des forêts telle que l’Amazonie est impressionnante : comme l’agronome et biologiste brésilien Antonio Donato Nobre l’a établi scientifiquement27, tout en se plaisant à introduire dans ses explications chiffrées des images poétiques facilitant la visualisation, un grand arbre de l’Amazonie peut être comparé à un « geyser vert », car il rejette plus de mille litres d’eau par jour par sa seule transpiration ; de même la forêt peut-elle être qualifiée d’ « océan vert », car elle relâche environ 20 000 milliards de litres d’eau par 24 heures dans l’air ambiant – plus que le fleuve Amazone qui en rejette 17 000 milliards dans l’océan Atlantique. Quant aux courants d’air chargés de vapeurs d’eau qui survolent l’Amazonie, et qui ne cessent d’être alimentés par les milliards d’affluents que sont les arbres, ils sont dénommés « rivières volantes », car si l’on condensait ces vapeurs, l’on obtiendrait de vraies rivières bien visibles.

24Ces gigantesques flux de vapeur d’eau qui se forment au-dessus de la forêt ne se contentent cependant pas de rester sur place : poussés par les vents vers l’ouest, ils finissent par venir buter contre la Cordillère des Andes, qui les fait dévier vers le sud en direction de l’Argentine, du Paraguay et du sud du Brésil, où ils se résolvent en ondées. L’analyse des molécules d’eau de pluie des mégalopoles côtières telle que São Paulo a en outre démontré que leurs précipitations proviennent pour l’essentiel de la transpiration des arbres de la lointaine Amazonie, et non de l’évaporation de l’océan Atlantique voisin.

25La science avait caractérisé jusqu’ici la forêt amazonienne essentiellement comme un puits de carbone et un poumon de la planète, en raison du processus chimique appelé « photosynthèse » qui, à partir de l’énergie solaire, du gaz carbonique présent dans l’environnement et de l’eau absorbée par les racines des arbres, rejette de grandes quantités d’oxygène dans l’atmosphère. Dans les faits, véritable pompe hydraulique qui aspire l’eau des sols à une très grande profondeur (jusqu’à 70 mètres), l’Amazonie joue un rôle encore plus crucial dans le cycle de l’eau que dans la production d’oxygène. « Depuis les racines des arbres jusqu’à la canopée, l’Amazonie concentre la plus grande réserve d’eau douce de la Terre », déclare Nobre, et seule une toute petite partie de cette eau est utilisée pour assurer le bon fonctionnement de la photosynthèse : le reste sert à rétablir l’équilibre thermique grâce à la transpiration des feuilles, et va rejoindre les immenses rivières volantes qui irriguent et influencent les régimes de précipitations de toute l’Amérique du Sud.

Synthèse

26Sans tous ces calculs et ces analyses, mais en recourant à leur prescience ainsi qu’à leur sens aigu de l’observation des relations écologiques fondamentales dans la forêt tropicale, les Indigènes, comme le montrent leurs récits cosmologiques, mythiques et littéraires, avaient déjà compris la complexité du cycle de l’eau bien avant les découvertes scientifiques d’aujourd’hui. Il existe non seulement des rivières visibles à la surface de la terre, mais encore des rivières invisibles dans le sol et dans le ciel, et toutes n’existent que grâce aux arbres : l’arbre de la pluie révéré par les Yanomamis, en particulier, et bien qu’il grandisse aux confins de la terre et du ciel, bénéficie de la faculté, grâce à ses extraordinaires feuilles constamment ruisselantes d’humidité, de faire pleuvoir et d’augmenter le niveau des rivières là où cela est nécessaire.

Rivières intermittentes et rivières volantes : quel avenir ?

27La prescience et le sens aigu de l’observation qui caractérisent les Indigènes et les Amazoniens leur ont permis cependant aussi d’anticiper depuis longtemps le mouvement de dérèglement et de dégradation de ces relations écologiques, étant donné l’intervention irrespectueuse et régulière, quoique non sollicitée, de forces et d’éléments étrangers dans la forêt. L’un des messages de Kopenawa dans La Chute du ciel est que lorsque l’énorme trou laissé par la déforestation et la manipulation des rivières sera devenu trop grand dans la toile de la nature, l’eau cessera aussi bien de tomber du ciel que de jaillir du sol, et le ciel s’écroulera sur la terre, sans qu’il n’y ait plus aucun chamane pour parvenir à le maintenir à sa place : face au monde contemporain hautement technologisé, les pouvoirs du chamane s’avèrent impuissants.

28Or, les études et pronostics scientifiques vont désormais dans la même direction : si, avec le changement climatique, le fonctionnement du cycle de l’eau est en péril dans le monde entier, il l’est tout particulièrement en Amazonie, où les interventions écocidaires sur le paysage ne cessent de se multiplier. Les crues évoquées plus haut, par exemple, si bénéfiques pour la fertilité de l’Amazonie et pour la survie des riverains (hommes et animaux), sont en diminution constante, principalement à cause des nombreux barrages construits dans les dernières décennies (le plus célèbre et le plus contesté étant celui de Belo Monte, construit sur le fleuve Xingu au Brésil de 2011 à 2019), dans le but de maîtriser l’eau en l’endiguant et l’enfermant, la rendant ainsi visible et prévisible, et coupant court à toutes ses velléités d’extension et de débordement. Avec les barrages, ce n’est plus le fleuve lui-même qui règle son écoulement en accord avec le volume des pluies, mais les ingénieurs qui retiennent ou relâchent les eaux selon leur bon vouloir. Les rythmes et signaux de la rivière, langue que les habitants et les animaux avaient appris à interpréter générations après générations, sont brutalement remplacés par un nouveau langage, impossible à deviner à l’avance si l’on n’est pas averti, de libérations et de retenues soudaines des eaux. Les débits désormais trop minces et trop lents des fleuves freinés par les barrages ont pour conséquence que les poissons ne peuvent plus emprunter les rivières intermittentes qui se forment en période de crue ; c’est dire qu’ils ne peuvent plus se nourrir des fruits fortifiants de la forêt ni frayer dans les eaux calmes ; c’est dire encore que les conditions pour leur reproduction ne sont plus assurées et qu’il y a de moins en moins de poissons pour alimenter les habitants de la région.

29De même, la déforestation fait diminuer drastiquement le volume et la quantité des rivières volantes : il y a moins d’arbres pour transpirer et envoyer de l’eau dans le ciel, plus assez de nuages pour se diriger dans toutes les régions de l’Amérique du Sud, et des sècheresses et pénuries d’eau y sont d’ores et déjà sensibles. Est particulièrement en péril la région appelée par Nobre « Quadrilatère de la chance », c’est-à-dire le quadrilatère dont les angles sont formés par Cuiaba, São Paulo, Buenos Aires et les Andes, et qui contient en son sein les fameuses chutes d’Iguaçu. Véritable miracle de fertilité puisque partout ailleurs dans le monde, pour des raisons de circulation atmosphérique globale, il y a des déserts à ces latitudes de 30° au nord et 30° au sud de l’équateur (voir les déserts du Sahara, de Sonoma, d’Atacama, du Kalahari, de Simpson, etc.), la richesse si prodigieuse de cette région dépend uniquement de l’existence des rivières volantes. Sans elles, le merveilleux quadrilatère est appelé lui aussi à se transformer en désert28.

Conclusion : le système hydrographique de l’Amazonie comme « hyperobjet »

30Alors que le puissant système hydrographique de l’Amazonie a toujours fait partie du patrimoine matériel et spirituel de l’Indigène, il n’avait jusqu’à récemment été ni vu ni compris dans toute son ampleur par la science occidentale. Paradoxalement, c’est justement au moment où il commence à dysfonctionner et à s’effondrer que cet objet, qui peut être qualifié selon le néologisme de Timothy Morton d’« hyperobjet », sort de son invisibilité.

31« Nous sommes dans le temps des hyperobjets », lance Morton en 2013 dans son ouvrage Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World29. Qu’est-ce à dire ? Selon le critique, l’hyperobjet est un objet, un processus ou un système supraliminaire qui dépasse les limites de la perception humaine à la fois dans le temps et dans l’espace en raison de sa complexité et de son étendue, et qui pour cette raison, peut rester non vu et non pensé pendant longtemps, en dépit de sa « viscosité » : il nous enveloppe où que nous allions, tout en étant non localisé. Ce sont les moments de crise qui lui donnent de la visibilité, à tout le moins une visibilité partielle et étrange – ce que Morton appelle le phasing30. Les crises écologiques récentes, en particulier, et parce qu’elles nous aident à comprendre que nos actions locales ont des impacts globaux et à long terme sur des processus gigantesques, attirent notre attention sur les hyperobjets. Une fois reconnus, ceux-ci ne cessent de révéler la complexité des systèmes dans lesquels nous vivons et nous forcent à remettre en question notre façon traditionnelle de percevoir et de penser – et notamment, ils « nous obligent à la pensée écologique31 », qui est une pensée interconnectée.

32Ainsi en est-il de l’immense et complexe système hydrologique de l’Amazonie : son surgissement en tant qu’hyperobjet ayant une influence sur le climat global et les équilibres écologiques ne devient sensible à la perception humaine qu’au moment où les parties non immédiatement visibles de ce système, ou encore « sa décoration intérieure » faite de rivières volantes et de rivières intermittentes, se détraque et annonce par là même une manière de fin du monde pour la pensée occidentale. La fin d’un monde où les objets sont séparés les uns des autres et posés face à nous, attendant nos déterminations, nos usages ou nos réparations – et le début d’un monde où il s’agit de se penser comme étant toujours déjà à l’intérieur des hyperobjets. L’eau de notre corps qui, dans le poème « Yagé » de Galeano, s’écoule de nos doigts pour former des rivières, est partie prenante du cycle hydrologique au même titre que l’eau des nappes phréatiques ou celle contenue dans l’atmosphère…

1 Da Cunha, A Margem da história, Universidade da Amazônia, Bélem-Para, version digitale, p. 4 et 5 : « O homem, ali, […] encontrou uma opulenta desordem… Os mesmos rios ainda não se firmaram nos leitos; parecem tatear uma situação de equilíbrio derivando, divagantes, em meandros instáveis […], até criando formas topográficas novas […]. Depois de uma única enchente se desmancham os trabalhos de um hidrógrafo […]. A natureza é portentosa, mas incompleta. É uma construção estupenda a que falta toda a decoração interior. »

2 Ibid., p. 22 : « Há alguma coisa extraterrestre naquela natureza anfíbia, misto de águas e de terras, que se oculta, completamente nivelada, na sua própria grandeza. »

3 Comme je l’ai montré dans un article récent, de nombreux récits consacrés à l’Amazonie inscrivent dans leur titre même la référence au fleuve Amazone. Voir Corinne Fournier Kiss, « L’eau dans les cosmovisions amazoniennes. Valeurs culturelles, fonctions rituelles et usages pratiques », dans Cultures de l’eau / Wasserkulturen / Water Cultures, dir. Charlotte Ladevèze, Davide Martino, Eva Rothenberger, avec la collaboration de Corinne Fournier Kiss, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2025, p. 167-190.

4 Je m’inspire ici des réflexions de Melody Jue, selon laquelle « Milieu-specific analysis acknowledges that specific thought forms emerge in relation to different environments, and that these environments are significant for how we form questions about the world, and how we imagine communication within it. » Voir Melody Jue, Wild Blue Media, Durham-London, Duke University Press, 2020, p. 3. Elle-même s’appuie à plusieurs reprises sur le concept de « connaissances situées » élaboré par Donna Haraway (et développé dans l’article de celle-ci intitulé « Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective »).

5 On constatera néanmoins que cela n’a pas empêché le vocabulaire de l’eau de contaminer les descriptions littéraires de la forêt : ainsi, le terme de « tourbillon » (vorágine), qui a donné son titre au célèbre roman de 1924 du Colombien José Eustasio Rivera, y désigne-t-il une propriété de la forêt et non des fleuves.

6 L’anthropologie culturelle étudie l’influence des facteurs environnementaux sur les modes de vie et les structures sociales de collectivités.

7 Voir Betty J. Meggers, Amazonia. Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Chicago, Aldine-Atherton, 1971.

8 Voir en particulier Stéphen Rostain, Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée. Essais d’écologie historique, Arles, Actes Sud, 2016.

9 Voir par exemple Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, et en particulier p. 183-202.

10 Voir par exemple Eduardo Viveiros de Castro, « Exchanging Perspectives : The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies », Common Knowledge 10.3, 2004, p. 463-84.

11 Les Ticuna sont une peuplade indigène vivant au Brésil, en Colombie et au Pérou le long des fleuves Amazone et Putumayo.

12 Jussara Gomes Gruber (dir.), O livro das arvores, Benjamin Constant (Brasil), Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngües, 1998.

13 Ibid., p. 7.

14 Igapó est un composé de deux mots tupi, y = « eau », et apó = « racine », et signifie donc littéralement : « eau avec des racines ». Le mot désigne les marécages et mares d’eau qui subsistent dans la forêt lorsque les eaux se retirent des zones inondées.

15 Le mot igarapé est formé de la réunion des deux mots tupi, ygara = « canoë », et apé = « chemin », et signifie donc, littéralement, « chemin de canoë ». Il désigne une voie d’eau étroite, peu profonde, qui parcourt la forêt amazonienne et qui sert de moyen de déplacement privilégié aux Indigènes. En période de crues, ces igarapés deviennent accessibles aux poissons des plus grandes rivières et des fleuves.

16 Du portugais várzea qui signifie « plaine ou forêt inondable le long des rivières ».

17 Pour ces explications, voir en particulier : Tiffany Higgins, « The Juruna and the Force House », dans Amazonia. Anthology as Cosmology, dir. Kateryna Botanova et Quinb Latimer, London, Sternberg Press, 2021.

18 Mais elles peuvent l’être, désormais, sur des cartes hydrologiques spécialisées ou des cartes interactives.

19 Cité par Heather F. Roller, Amazonian Routes. Indigenous Mobility and Colonial Communities in Northern Brazil, Stanford, Stanford University Press, 2014, p. 208-209.

20 Juan Carlos Galeano, Yakumama, Iquitos, Tierra Nueva, 2014, p. 44.

21 C’est moi qui traduis.

22 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel, Paris, Plon, 2010, p. 635-636.

23 Ibid., p. 240.

24 Ibid., p. 241.

25 À ce propos, voir Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique xve-xxe siècle, Paris, Seuil, 2020, et en particulier le chap. I, « La vraie découverte de Christophe Colomb », p. 17 à 29.

26 Ibid., p. 23.

27 Sur ce qui suit concernant les recherches d’Antonio Nobre, voir en particulier le documentaire réalisé par Arte en 2022, Le Mystère des rivières volantes de Pascal Cuissot, et qui peut être visionné à cette adresse : https://boutique.arte.tv/detail/le-mystere-des-rivieres-volantes-d-amazonie. Un aperçu des activités du savant sur le sujet des rivières volantes est également donné par Eliane Brum dans le chapitre intitulé « Rios voadores » de son ouvrage Banzeiro òkòtó. Uma viagem à Amazónia Centro do Mundo, São Paulo, Companhia das Letras, 2021, p. 123-140.

28 Voir le documentaire d’Arte cité plus haut, Le Mystère des rivières volantes.

29 Traduction française : Timothy Morton, Hyperobjets. Philosophie et écologie après la fin du monde, trad. par Laurent Bury, Saint-Étienne, EPCC Cité du design, 2018.

30 Les cinq caractéristiques fondamentales de l’hyperobjet de Morton sont : la viscosité, la non-localité, l’ondulation temporelle, le phasing et l’interobjectivité.

31 Timothy Morton, Hyperobjets, op. cit., p. 58.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2049.html.

Quelques mots à propos de : Corinne Fournier Kiss

Université de Berne