Sommaire

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

Les Carnets du vivant, n° 2

Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)

- Florence Fix et Thierry Roger Introduction

- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard

- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles

- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne

- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus

- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes

- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry

- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration

- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes

- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser

- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…

Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques

La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles

Judith le Blanc

[…] le musicien agitera la mer, animera la flamme d’un incendie, fera couler les ruisseaux, tomber la pluie et grossir les torrents […]. Il ne représentera pas directement les choses, mais il excitera dans l’âme les mouvements qu’on éprouve en les voyant.

(Rousseau, art. « Imitation », Dictionnaire de musique)

1L’imaginaire fluvial occupe une place importante dans la dramaturgie « au service du prince1 » de la tragédie en musique. Son lien avec le pouvoir monarchique se manifeste dès la création d’Ercole amante de Francesco Cavalli et Francesco Buti, commandé par Mazarin pour le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche, et créé dans la salle des Machines du Palais des Tuileries le 7 février 1662. Le prologue montre « quatorze Fleuves sous la domination des Français2 » qui chantent les gloires du règne naissant et exaltent la façon dont un heureux mariage permet à la paix de succéder à la guerre. Parmi le chœur des fleuves, se distingue le Tibre, ce que l’on peut entendre comme un hommage discret à Mazarin, né à Pescina dans les Abruzzes. L’imaginaire fluvial se décline notamment dans les prologues, où le Fleuve apparaît personnifié ou sous forme d’allégorie3, dans les scènes topiques de divertissements infernaux ou de Sommeil, où le fleuve et ses avatars servent de décor et inspirent des airs qui imitent le bruissement des eaux ou le tumulte des flots. Qu’il soit emprunté à la pastorale, à la mythologie, à l’histoire ou même à la Bible4, le motif fluvial relève à la fois de la dramaturgie visuelle et de la dramaturgie musicale. Il donne lieu à des scènes particulièrement goûtées par le public de l’époque. Le prologue d’Alcyone (17 février 1706) de Houdar de La Motte et Marais Marin représente « Le Mont Imole. Des Fleuves et des Naïades appuyées sur leurs urnes, occupent la montagne, et forment une espèce de cascade » ; quatre mois plus tard, on retrouve le même décor dans Cassandre (22 juin 1706) de Toussaint Bertin de la Doué et François-Joseph-Victor de La Grange-Chancel, où « le théâtre représente les ruines de Troie ; les trois Fleuves Scamandre, Xanthe, et Simoys5 y paraissent appuyés sur leurs urnes, environnés des divinités des Eaux, et des Fontaines […] » et chantent6. C’est parce que le prologue d’Alcyone avait plu au public que les créateurs de Cassandre en font l’imitation, à une époque où l’on ne parle pas encore d’écologie, mais où il est d’usage de recycler les mêmes décors d’un spectacle à l’autre.

2Il s’agit ici de naviguer à travers les opéras des deux figures emblématiques de la tragédie en musique que sont Lully et Rameau, afin de sonder la place de l’imaginaire fluvial à travers un double prisme : celui de la symbolique allégorique et celui de sa mise en musique par les compositeurs. Un excursus du côté du répertoire de Charles-Simon Favart permettra enfin de montrer ce que peut devenir cet imaginaire dans le miroir grossissant de la scène parodique, et notamment de révéler son potentiel érotique.

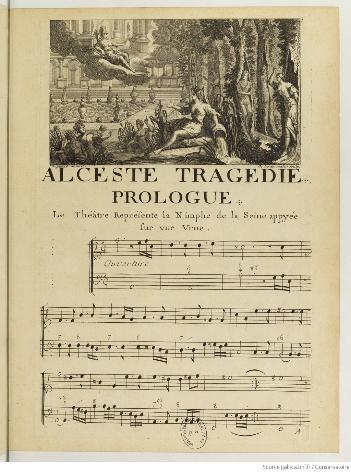

3Dès la seconde tragédie en musique de Lully et Quinault, Alceste, en 1674, inspirée d’Euripide et qui a suscité une fameuse querelle entre Perrault et Racine sur la légitimité du genre de la tragédie en musique, prélude à la querelle des Anciens et des Modernes7, l’imaginaire fluvial occupe une place importante. Alceste est créée lors de la première journée des Divertissements de Versailles, grandes fêtes offertes en 1674 par le roi à sa cour au retour de la conquête de la Franche-Comté. Le 4 juillet, la Cour assiste à l’opéra dans la cour de marbre du château. L’imaginaire fluvial entre en scène dès l’Avant-propos, paratexte et avant-texte du spectacle écrit par Quinault à la fin de l’année 1673, dans lequel le poète s’adresse à Louis XIV, principal dédicataire de l’œuvre :

GLORIEUX CONQUÉRANT, Protecteur des beaux-arts,

GRAND ROI, tournez sur moi vos augustes Regards,

Une affreuse Saison désole assez la Terre,

Sans y mêler encor les horreurs de la Guerre ;

Tandis qu’un froid cruel dépouille les buissons,

Et des Oiseaux tremblants étouffe les chansons,

Écoutez les Concerts que mon soin vous prépare :

Des fidèles Amours je chante la plus rare,

Et des vainqueurs fameux, j’ai fait choix entre tous,

Du plus grand que le monde ait connu jusqu’à Vous.

Après avoir couru de Victoire en Victoire,

Prenez un doux relâche au comble de la Gloire ;

L’Hiver a beau s’armer de glace et de frimas,

Lorsqu’il vous plaît de vaincre, il ne Vous retient pas ;

Et fallût-il forcer mille obstacles ensemble,

La Moisson des Lauriers se fait quand bon vous semble.

Pour servir de refuge à des Peuples ingrats,

En vain un puissant Fleuve étendait ses deux bras ;

Ses flots n’ont opposé qu’une faible Barrière

À la rapidité de Votre ardeur guerrière.

Le Batave interdit, après le Rhin dompté,

A dans son désespoir cherché sa sûreté :

À voir par quels Exploits vous commenciez la guerre,

Il n’a point cru d’asile assez fort sur la terre ;

Et de Votre valeur le redoutable cours

L’a contraint d’appeler la Mer à son secours8.

Laissez-le revenir de ses frayeurs mortelles ;

Laissez-Vous préparer des Conquêtes nouvelles,

Et donnez le loisir pour soutenir Vos coups,

D’armer des Ennemis qui soient dignes de Vous.

Résistez quelque temps à votre impatience,

Prenez part aux douceurs dont vous comblez la France ;

Et malgré la chaleur de Vos nobles désirs,

Endurez le repos, et souffrez les Plaisirs.

4Il est fait ici allusion à la guerre de Hollande qui s’est déroulée de 1672 à 1678 et qui a opposé la France et ses alliés (Angleterre, Münster, Liège, Bavière, Suède) à la Quadruple-Alliance qui comprenait les Provinces-Unies, le Saint-Empire, le Brandebourg et la Monarchie espagnole. Triomphant de ses adversaires, la France, par le traité de Nimègue, mettra fin à la guerre, confirmant ainsi son rang de première puissance européenne en acquérant la Franche-Comté et de nombreuses places-fortes flamandes.

Joseph Parrocel, Passage du Rhin par l’armée de Louis XIV, à Tolhuis, 1699, Paris, Musée du Louvre.

5À la tête de l’armée, Louis de Bourbon-Condé, cousin du roi, traverse les Pays-Bas espagnols et les provinces allemandes avant d’envahir les Provinces-Unies. L’épisode du Rhin dont il est question ici est celui où le 12 juin 1672, la cavalerie atteint un bras du Rhin à proximité de Schenk, en face du village de Tolhuys, la « maison du péage ». Le fleuve est à son étiage, autrement dit ses eaux sont à leur plus bas niveau, ce qui le rend franchissable à gué. Les troupes du prince Guillaume d’Orange (1650-1702) n’opposent que peu de résistance aux 20 000 soldats français qui traversent le fleuve sans peine.

Adam-François Van der Meulen, Le Passage du Rhin, 12 juin 1672, Paris, Musée du Louvre.

6Le Rhin apparaît ici personnifié, et la métaphore fluviale sert la « valeur » du Roi dont le « redoutable cours » a contraint l’ennemi « d’appeler la mer à son secours ». Cet avant-propos, qui met en exergue un Fleuve réel, annonce que l’imaginaire fluvial va irriguer la tragédie à suivre. Dès le prologue, qui se passe « sur les bords de la Seine, dans les jardins des Tuileries », la Nymphe de la Seine « appuyée sur une urne » se lamente de l’absence prolongée de son Héros9. Le roi apparaît dans la plainte de la Seine comme le garant du bien-être de la nature : en l’absence du roi, pas de chants d’oiseaux, pas de fleurs, la nature languit et se meurt.

Alceste, tragédie mise en musique par feu Mr. de Lully, 1708

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k324676q/f11.item.r=alceste%201708.

7La Gloire entre ensuite, accompagnée d’une musique guerrière10. La Nymphe de la Seine lui reproche de retenir Louis XIV sur les champs de bataille, et ainsi, d’en priver ses admirateurs. La Gloire lui demande alors de cesser de se lamenter, car les hauts-faits de ce Héros rejaillissent sur elle et font d’elle « Le Fleuve le plus fier qui soit dans l’univers ». La Nymphe de la Seine rappelle cependant qu’il lui tarde de revoir son Héros afin de retrouver ses attraits d’antan. La Gloire lui annonce alors le retour prochain de ce Héros : « Puisque tu vois la Gloire, ton Héros n’est pas loin. » Soulagée, la Nymphe de la Seine laisse alors éclater sa joie.

« La Nymphe des Tuileries s’avance avec une troupe de nymphes qui dansent : les arbres s’ouvrent et font voir les divinités champêtres qui jouent de différents instruments, et les fontaines se changent en naïades qui chantent ». « La Nymphe de la Marne, compagne de la Seine, vient chanter au milieu d’une troupe de divinités de fleuves qui témoignent leur joie par leur danse. » « Les divinités des fleuves et les nymphes forment une danse générale, tandis que tous les instruments et toutes les voix s’unissent. » « Les Plaisirs volent et viennent préparer des divertissements11. »

8Le prologue est lieu de la propagande monarchiste par excellence, il encense la figure du monarque par le biais de l’allégorie épidictique ou de l’identification de Louis XIV avec les héros des grands mythes fondateurs de la culture occidentale. « Espèce de préface12 » allégorique et morale, il fait ici écho à l’actualité politique : le roi apparaît comme « Le Fleuve le plus fier qui soit dans l’univers », un roi guerrier mais aussi un roi galant encensé par les divinités des Fleuves et les Nymphes de la Seine et de la Marne. Le prologue sert en quelque sorte de sas entre le monde réel et la fiction mythologique qu’il introduit. La porosité entre l’actualité guerrière du monarque et la fiction mythologique est patente.

9Dans l’acte IV, c’est le Fleuve Achéron qui fait son apparition et sert de décor : « Le théâtre représente le fleuve Achéron et ses sombres rivages. Des ombres attendent Caron. Celui-ci arrive en ramant dans sa barque. » Dans la mythologie grecque, l’Achéron est une branche de la rivière souterraine du Styx, sur laquelle Charon transportait en barque les âmes des défunts vers les Enfers. Caron fait entrer dans sa barque les ombres qui ont de quoi le payer, afin de leur faire franchir l’Achéron. Sans état d’âme ni pitié, il chasse les âmes qui n’ont rien. Alcide entre en scène et saute dans la barque de Caron en chassant les ombres qui s’y trouvent. N’écoutant ni les protestations ni les menaces du passeur, le héros lui commande de le conduire chez Pluton pour aller y chercher Alceste. Cet épisode donne lieu à une scène comique – Alcide saute pesamment dans la barque et menace de faire couler celle-ci sous son grand poids – qui sera beaucoup critiquée par les détracteurs du genre de la si malnommée « tragédie en musique13 ». Dans Alceste, les variations sur le Fleuve servent donc tantôt de prétexte à la louange épidictique du Roi, tantôt au spectacle comique, mais la musique de Lully ne cherche pas à peindre les eaux du Fleuve de quelque manière que ce soit.

10Deux ans après Alceste, en 1676, dans Atys des même Lully et Quinault, l’imaginaire du fleuve s’incarne cette fois à travers les rôles de la nymphe Sangaride, amante d’Atys, et de son père le Fleuve Sangar. Pour incarner ce Fleuve, Bérain confectionne un costume de feuillages de satin, brodé d’écailles de poisson et de coquilles dans des tons où le vert domine :

Dessin de Jean Berain (1640-1711) pour Atys, tragédie lyrique en 5 actes et 1 prologue, musique de Jean-Baptiste Lully, représenté à Paris, à l’Académie Royale de Musique (salle du Palais-Royal), en avril 1676. BnF, bibliothèque-musée de l’Opéra, D216O-4 (23,1), https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455609s.

11Ces dessins de Sangar ne sont pas sans rappeler la description des fleuves que donnera le Chevalier de Jaucourt dans l’Encyclopédie :

Hésiode dit que les fleuves sont enfants de l’Océan et de Thétis, pour nous marquer qu’ils viennent de la mer comme ils y rentrent. Ils sont décrits sous la figure de vénérables vieillards, pour marquer qu’ils sont aussi anciens que le monde […]. Ils ont la barbe et la chevelure longues et traînantes, parce qu’on les suppose mouillées. Ils sont couronnés de jonc, couchés à terre, appuyés sur une urne d’où sort l’eau qui forme la rivière. C’est encore de cette manière qu’on les représente dans nos ballets où il y a des entrées de fleuves14.

Fleuve Sangar

https://www.estampes-mas.fr/2021/03/26/costumes-de-theatre-de-1600-a-1820/2/.

12Le divertissement de l’acte IV se déroule dans le palais du Fleuve et est entièrement dédié à l’imaginaire aquatique. La liste des rôles de l’acte IV scène 5 telle qu’elle est déclinée par Quinault témoigne de cette présence fluviale chantante et dansante :

Sangaride, Célénus, le dieu du fleuve Sangar, troupe de dieux de fleuves, de ruisseaux, et de divinités de fontaines.

Le Fleuve Sangar.

Suite du Fleuve Sangar.

Douze grands dieux de fleuves chantants.

Huit dieux de fleuves jouant de la flûte.

Quatre divinités de fontaines, et quatre dieux de fleuves chantants et dansants.

Quatre divinités de fontaines.

Deux dieux de fleuves.

Deux dieux de fleuves dansant ensemble.

Deux petits dieux de ruisseaux chantants et dansants.

Quatre petits dieux de ruisseaux dansants.

Six grands dieux de fleuves dansants.

Deux vieux dieux de fleuves et deux vieilles fontaines dansantes.

Deux vieux dieux de fleuves dansants.

Deux vieilles nymphes de fontaines dansantes.

Laval, dans le personnage d’un Fleuve

https://www.estampes-mas.fr/2021/03/26/costumes-de-theatre-de-1600-a-1820/8/.

13Sangar invite ces avatars fluviaux au mariage de sa fille avec le roi Célénus, et tous se réjouissent sur des petits airs-maximes dansants. Lully imite par un figuralisme musical les méandres de l’eau qui cherche sa route et « tombe goutte à goutte », métaphore de la persévérance de l’amant, sur un air de gavotte qui musicalise le proverbe « Goutte à goutte, l’eau creuse la pierre15 » :

La beauté la plus sévère

Prend pitié d’un long tourment,

Et l’amant qui persévère

Devient un heureux amant.

Tout est doux, et rien ne coûte

Pour un cœur qu’on veut toucher,

L’onde se fait une route

En s’efforçant d’en chercher,

L’eau qui tombe goutte à goutte

Perce le plus dur rocher.

L’Hymen seul ne saurait plaire,

Il a beau flatter nos vœux ;

L’Amour seul a droit de faire

Les plus doux de tous les nœuds.

Il est fier, il est rebelle,

Mais il charme tel qu’il est ;

L’Hymen vient quand on l’appelle,

L’Amour vient quand il lui plaît.

Il n’est point de résistance

Dont le temps ne vienne à bout,

Et l’effort de la constance

À la fin doit vaincre tout.

Tout est doux, et rien ne coûte

Pour un cœur qu’on veut toucher,

L’onde se fait une route

En s’efforçant d’en chercher,

L’eau qui tombe goutte à goutte

Perce le plus dur rocher.

L’amour trouble tout le monde,

C’est la source de nos pleurs ;

C’est un feu brûlant dans l’onde,

C’est l’écueil des plus grands cœurs :

Il est fier, il est rebelle,

Mais il charme tel qu’il est ;

L’Hymen vient quand on l’appelle,

L’Amour vient quand il lui plaît.

14Dans l’acte I d’Isis, « Le théâtre représente des prairies agréables où le Fleuve Inachus serpente », à l’acte V, « Le théâtre change et représente les rivages du Nil et l’un des embranchements par où ce fleuve entre dans la mer ». Ici Quinault mêle la géographie réelle à la mythologie. En effet, Jupiter jure sur le Styx mais dans le décor du Nil :

Jupiter

Noires Ondes du Styx, c’est par vous que je jure ;

Fleuve affreux écoutez le serment que je fais :

Si cette Nymphe, enfin, reprend tous ses attraits,

Si Junon fait cesser les tourments qu’elle endure,

Je jure que ses yeux ne troubleront jamais

De nos cœurs réunis la bienheureuse paix.

15Dans Armide (1686), dernière tragédie en musique de Lully et Quinault, le Fleuve sert de décor visuel et sonore au monologue du Sommeil de Renaud (II, 3). Lully franchit un pas de plus dans l’imitation musicale des eaux fluviales :

Renaud, seul.

Plus j’observe ces lieux et plus je les admire,

Ce fleuve coule lentement

Et s’éloigne à regret d’un séjour si charmant.

Les plus aimables fleurs et les plus doux zéphyrs

Parfument l’air qu’on y respire.

Non, je ne puis quitter des rivages si beaux.

Un son harmonieux se mêle au bruit des eaux

Les oiseaux enchantés se taisent pour l’entendre

Des charmes du sommeil j’ai peine à me défendre

Ce gazon, cet ombrage frais,

Tout m’invite au repos sous ce feuillage épais.

(Renaud s’endort sur un gazon, au bord de la rivière16.)

Armide, acte II. « Le théâtre représente une île agréable ». Estampe, Gérard Scotin (graveur),

G. Sestin major sculp. ; Duplessis inv., [Paris], [ca 1700-1715].

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8436620k/f1.item.

16Lully et Quinault peignent la nature idyllique d’un locus amoenus, le séjour enchanté de la magicienne Armide, propice à l’endormissement du héros littéralement sous le charme. Ici on sera sensible à la qualité imitative de la musique, qui selon la définition qu’en donne Rousseau « semble mettre l’œil dans l’oreille17 » avec ses croches liées deux par deux qui bercent le héros. Dans la scène suivante, alors que Renaud est endormi, l’on voit paraître « une naïade qui sort du fleuve » et des troupes de « nymphes », de « bergers » et de « bergères », créatures suscitées par Armide, qui viennent chanter les plaisirs de la vie et détourner le héros de la croisade.

17Si l’irruption de Rameau dans le paysage musical parisien provoque un séisme esthétique18, le compositeur cultive d’une certaine façon l’héritage lullyste et son imaginaire fluvial, tout en franchissant un pas de plus dans la dimension imitative et spectaculaire de la musique. Le divertissement de l’acte II d’Hippolyte et Aricie de Rameau et l’abbé Pellegrin (1733) est un divertissement infernal qui fait la part belle aux fleuves infernaux. Thésée est descendu aux Enfers pour secourir son ami Pirithoüs qui a tenté d’enlever Proserpine, l’épouse de Pluton, le dieu des enfers. Mais Pluton réclame vengeance en invoquant les fleuves des Enfers :

Qu’à servir mon courroux tout l’Enfer se prépare ;

Que l’Averne, que le Ténare,

Le Cocyte, le Phlégéthon,

Par ce qu’ils ont de plus barbare,

Vengent Proserpine et Pluton19.

18Situé au fond du golfe de Baïa, le lac Averne a la forme d’un puits profond. Il s’en exhale des vapeurs méphitiques, ce qui le fait regarder chez les Grecs comme une entrée des Enfers. Le Ténare, cap du Péloponnèse qui baigne la Méditerranée à l’est et au sud, est considéré par les Grecs comme une des entrées des Enfers, une caverne se trouvant à son extrémité. Le Cocyte est un affluent de l’Achéron. C’est sur ses rives que doivent attendre les âmes privées de sépulture avant de comparaître devant les juges qui statueront sur leur sort définitif. C’est un fleuve impétueux qui entoure le Tartare de ses eaux, et on dit que son cours est formé par les abondantes larmes versées par les âmes mauvaises en repentir. Non loin de ce fleuve, on trouve la Porte des Enfers, faite d’airain. Le Phlégéthon, tout comme le Cocyte, est un des affluents de l’Achéron. Ce fleuve, auquel on attribue les qualités les plus nuisibles, est constitué de flammes et entoure la « prison des Mauvais ». Il est assez long et coule dans le sens inverse de celui du Cocyte. Ici la musique imitative de Rameau peint la fureur et le tumulte des eaux qui encerclent le royaume de Pluton. C’est bien davantage la musique qui fait théâtre que le texte. On est loin de la scène comique d’Alcide descendant aux Enfers en empruntant la barque de Caron dans l’Alceste de Lully.

19Je finirai par un dernier cas, l’imaginaire érotique consubstantiel au Fleuve, tel qu’il est révélé dans le miroir des Amours de Gogo, parodie censurée de la première entrée des Fêtes d’Hébé de Rameau et Montdorge (1739)20. Les Fêtes d’Hébé connaissent dès leur création un succès prodigieux : l’œuvre est jouée du 21 mai au 2 septembre 173921. C’est le caractère sexuel et grivois des Amours de Gogo (la première entrée, « la Poésie », est aussi nommée « Les Amours de Sapho », d’où le titre choisi par Favart pour sa parodie), qui a dû alarmer les censeurs22. La parodie comporte un divertissement enchâssé intitulé « Les amours du Jet d’eau et de la Cascade ». Dans l’œuvre originale, la scène 5 est en effet une « fête allégorique » chantée par les esclaves de Sapho : « Le fond du théâtre s’ouvre, pour laisser voir, à travers des portiques de verdure, un lointain frappé de lumière : Le point de vue est terminé par le cours d’un Fleuve, et l’on aperçoit sur le devant de la décoration, une naïade couchée sur son urne23. » Philippe Beaussant et Marie-France Beziers évoquent le « suggestif mouvement de cordes peignant le mouvement des eaux24 ». Cascade chante un couplet parodié de l’air du divertissement aquatique d’Atys « l’eau qui tombe goutte à goutte » (IV, 5) dont le caractère sexuel est manifeste :

|

Les Amours de Sapho, Montdorge et Rameau |

Les Amours de Gogo, Favart |

|

La Naïade |

Cascade |

20On entend alors dans la cible « un bruit souterrain » qui est le Fleuve agitant « son onde », et dans la parodie une symphonie qui imite le bruit d’un torrent. Le chœur parodique s’enfuit en chantant sur l’air des Tritons « C’est le Dieu des eaux qui va paraître », extrait du prologue d’Isis (1677) de Lully et Quinault : « C’est le réservoir qui se débonde ! / Fuyons, crainte qu’il ne nous inonde. » Ce timbre, par son intertexte, réactualise le référent aquatique et contribue à filer la métaphore. Cascade veut fuir à son tour à la nage mais le Réservoir la retient et chante sur l’air d’Atys « L’eau qui tombe goutte à goutte », hypotexte sous-jacent qui vient démentir la promesse de « grossissement des eaux » de l’amant :

Calmez-vous ma claire amie

Je viens finir vos tourments ;

Je me sens l’âme attendrie,

De vos doux gazouillements.

N’allez pas tomber malade

Avec vos soupçons jaloux

Votre amant belle Cascade

Grossira ses eaux pour vous.

Air : Pinbiberlopinlorelobinet

Ignorant qu’il fut votre fait,

Pinbiberlopinlorelobinet,

J’ai détourné son robinet,

Pinbiberlopinlorelobinet.

Air : Amis sans regretter Paris

Vous plaire en tout est mon dessein :

Votre amant belle blonde,

Va porter dans votre bassin,

Le tribut de son onde.

21Le Fleuve de la cible rappelle le dieu du Ruisseau. Le Jet d’eau parodique apparaît et retrouve la Cascade. Ils se réunissent, se confondent et souhaitent « même lit ». La métaphore sexuelle et aquatique est filée par les amants sur un air particulièrement bien choisi :

Le Jet d’eau

Air : Tout le long de la rivière les mariniers vont tour à tour.

Pour vous mon onde s’empresse

De reprendre son premier cours,

Elle s’élèvera sans cesse.

La Cascade

Pour vous je coule

Pour vous je coulerai toujours.

22Ils finissent par chanter un duo d’amour dans lequel la Cascade chante « Je ne tomberai que pour vous » et le Jet d’eau « Je ne jaillirai que pour vous ». Cette fête érotique se termine par des danses de Ruisseaux, de Jets d’eau, de Fontaines et de Cascades. Dans le ballet, la fête allégorique se termine sur le passage obligé du duo amoureux, point culminant de la sensualité musicale de Rameau, entonné par la Naïade et le Ruisseau enfin réunis :

Je vous revois ; tout cède à la douceur extrême

De retrouver l’objet qu’on aime.

J’ai vu troubler mes eaux, des pleurs que j’ai versés :

Perdons le souvenir de nos tourments passés,

Je vous revois ; tout cède à la douceur extrême

De retrouver l’objet qu’on aime26.

23En composant une parodie érotique, Favart révèle que cette dimension est déjà à l’œuvre, en creux, dans Les Amours de Sapho. C’est en ce sens que la parodie peut exercer sa fonction interprétative et son rôle heuristique de miroir grossissant : il s’agit d’éveiller le spectateur pour l’inciter à faire une lecture érotique de la première entrée des Fêtes d’Hébé. Tout se passe comme si cette parodie était une invitation à écouter l’érotisme latent à l’œuvre dans la musique de Rameau en rendant manifestes des traits qui sont déjà dans la cible.

24Au terme de ce bref parcours, on a vu l’imaginaire fluvial irriguer les opéras lullystes et ramistes. Tantôt associé sur le plan symbolique à la virilité guerrière de Louis XIV, tantôt à la féminité des nymphes aquatiques ou à la sensualité des eaux avec laquelle les compositeurs rivalisent, le fleuve, réel ou imaginaire, est une source d’inspiration pour l’univers sonore et visuel des dramaturgies musicales.

25Il faudrait prolonger le voyage dans le temps avec d’autres répertoires opératiques et d’autres cousines des Naïades, figures de nymphes aquatiques, Nixes, filles du Rhin27, Sirènes, Willis28, Ondines et autres Roussalkas qui peuplent l’opéra des xixe et xxe siècles29.

1 Manuel Couvreur, Jean-Baptiste Lully : musique et dramaturgie au service du Prince, Bruxelles, M. Vokar, 1992.

2 Ibid., p. 200.

3 Voir par exemple le prologue d’Achille et Déidamie d’André Campra et Antoine Danchet (1735) : « Le théâtre représente dans l’éloignement, la double colline du Parnasse au bas duquel le Permesse environné de ses Nymphes, et appuyé sur ton Urne, laisse couler ses paisibles eaux. »

4 Dans Jephté de Michel Pignolet de Montéclair et l’abbé Pellegrin (1732), le décor du premier acte, « représente le Camp des Israëlites en deça du Jourdain. On découvre les tentes des Ammonites au-delà du même Fleuve. »

5 Scamandre est un dieu fleuve de la mythologie qui combat pendant la guerre de Troie. Pour arrêter l’ardeur d’Achille et empêcher la ruine des Troyens, le Scamandre soulève ses eaux, inonde le champ de bataille et appelle à son aide le Simoïs. Xanthe est un autre nom du Scamandre.

6 Voir Laura Naudeix, Dramaturgie de la tragédie lyrique (1673-1764), Paris, Champion, 2004, p. 138.

7 Voir Sylvain Cornic, « La “querelle d’Alceste” : de la légitimité de la tragédie en musique », Cahiers du GADGES, no 9, 2011, p. 211-235.

8 Le 20 juin 1672, les Hollandais ouvrent les écluses de Muyden et sauvent ainsi Amsterdam. Ils en ouvrent d’autres le mois suivant. Philippe Quinault, Livrets d’opéra, éd. Norman Buford, Paris, Hermann, « Littératures classiques », 3e édition, 2016, p. 120.

9 https://www.youtube.com/watch?v=eXk8he_sAe4&t=9s, page consultée le 3 juillet 2025.

10 https://www.youtube.com/watch?v=BH9lFYx-wdE, page consultée le 3 juillet 2025.

11 Les citations proviennent des didascalies du prologue.

12 Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, Paris, J. Mariette, 1719, vol. 1, p. 121.

13 https://www.youtube.com/watch?v=MWvdISdqZj0, page consultée le 3 juillet 2025.

14 Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot, D’Alembert et Jaucourt (1751-1772), Encyclopédie, vol. 6, p. 874, http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v6-1012-3/, page consultée le 21 juillet 2024.

15 https://www.youtube.com/watch?v=4J3YgPFwcPE, page consultée le 3 juillet 2025.

16 https://www.youtube.com/watch?v=MI8tmbRXJAA, page consultée le 3 juillet 2025.

17 Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique, Paris, Veuve Duchesne, 1768, rééd. 1775, art. « Imitation », vol. I, p. 400.

18 Voir Paul-Marie Masson, « Lullystes et Ramistes », L’Année musicale, I, 1911, p. 187-213 ; Georges Cucuel, « La Critique musicale dans les Revues du xviiie siècle », L’Année musicale, 1912, vol. 2 ; Genève, Minkoff reprints, 1972, p. 127-203 ; Judith le Blanc, Avatars d’opéras. Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes, Paris, Classiques Garnier, 2014, « La part de la parodie dans la querelle des Ramistes et des Lullystes ou le choc ramiste : “Utmiutsol” et “Utremifasolasiututut” », p. 393 et suivantes.

19 https://www.youtube.com/watch?v=EUucMxQj2W8, page consultée le 3 juillet 2025.

20 Le manuscrit des Amours de Gogo se trouve à la Bibliothèque de l’Opéra : Fonds Favart, III, 5.

21 « On joue aujourd’hui pour la dernière fois l’opéra de Rameau, c’est la cinquante ou cinquante-et-unième représentation, et on pouvait le pousser plus loin encore […] C’est une musique enchantée », Simon-Henri Dubuisson, Lettres du commissaire Dubuisson au marquis de Caumont (1735-1741), Mémoires secrets du xviiie siècle, éd. A. Rouxel, Paris, Arnould, 1882, Lettre VII du 2 septembre 1739, p. 571-572.

22 Voir Judith le Blanc, « Censure, critique et parodie dans le théâtre musical de la première moitié du xviiie siècle », dans Censure et critique, dir. Laurence Macé, Claudine Poulouin et Yvan Leclerc, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 111-125.

23 Les Fêtes d’Hébé ou Les Talents lyriques, Paris, Ballard, 1739, p. 24.

24 Philippe Beaussant, Rameau de A à Z, Paris, Fayard, 1983, art. « Fêtes d’Hébé », p. 144.

25 Les Fêtes d’Hébé ou Les Talents lyriques, op. cit., p. 25.

26 Les Fêtes d’Hébé ou Les Talents lyriques, op. cit., p. 27. https://www.youtube.com/watch?v=HtRv5GsXUao, page consultée le 3 juillet 2025.

27 Voir L’Or du Rhin de Wagner (1869).

28 Voir la mort d’Ophélie dans Hamlet d’Ambroise Thomas (1868).

29 Voir Rusalka d’Antonín Dvořák (1901), Walter Zidaric, « Ondines et roussalkas : littérature et opéra au xixe siècle en Allemagne et en Russie », Revue de Littérature comparée, 2003 / 1, no 305, p. 5-22.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2026.html.

Quelques mots à propos de : Judith le Blanc

Université de Rouen Normandie

CÉRÉdI – UR 3229