Sommaire

L’Air des livres. Respirations, inspirations

Les Carnets du vivant, n° 1

Volume publié sous la direction de Thierry Roger

- Politiques de l'air

- François Vanoosthuyse L’asphyxie des ouvriers.

L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais - Valérie Stiénon Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction

- Bertrand Guest Poly-caco-phonies pour catastrophes inodores. De Tchernobyl à Somaland

- Patrick Suter Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste

- Pneumatologiques

- Thomas Augais Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet

- Lydie Cavelier Pierre Chappuis et l’espace du poème : créer un appel d’air

- Christèle Couleau Colonnes d’air et vents contraires – les « éolivres » d’Alain Damasio

Miasme et histoire

Le remugle et l’héliotrope. L’air qu’on respire au théâtre au xixᵉ siècle

Marianne Bouchardon

1« Odeur du Théâtre du Châtelet Acte I » : tel est le nom du parfum créé en 2019 par Caroline Dumur pour la marque japonaise « Comme des garçons », à l’occasion de la réouverture après d’importants travaux de rénovation de cet ancien temple du grand spectacle conçu par Gabriel Davioud et inauguré en 1862. Auparavant, l’on pouvait déjà acheter dans la boutique de la Comédie-Française cinq bougies parfumées, créées par Olivia Giacobetti, censées restituer tout un parcours olfactif au sein de la prestigieuse maison : « Fauteuil de Molière », « Réserves », « Coulisses », « Blanchisserie », « Atelier ». Les hommes du xixᵉ siècle – spectateurs, acteurs, directeurs – eussent été bien étonnés d’apprendre que l’on pût tenter de capturer à des fins de parfumerie les fragrances d’un théâtre. Car, à leur époque, les salles de spectacle faisaient partie, non moins que les casernes et les prisons, de ces lieux d’entassement dispensant chaleur, puanteur et infection. De la Révolution française à la veille de la Grande Guerre, l’on n’en finirait pas d’énumérer les témoignages en ce sens. Pendant la Terreur, l’architecte Ledoux, alors en captivité, écrit dans L’Architecture considérée sous le rapport de l’Art, des Mœurs et de la Législation :

La forme des théâtres ressemble aux lieux destinés à lancer la balle d’un paumier ; c’est une ornière à pic où les passions de tous genres remuent leur vase, où le souffle du spectateur exhale la corruption, et répercute sans cesse les poisons qu’il avale. La cupidité tient une partie du public debout pendant deux heures dans un parc moutonnier, que l’on appelle parterre je ne sais pourquoi. C’est là, oui là, où nos semblables, où l’espèce la moins favorisée de la fortune, est tellement saccadée, comprimée, qu’elle sue le sang ; elle répand autour d’elle une vapeur homicide1.

2Sous l’Empire, Oberman, le héros de Senancour (1804), dont le nom dit assez la préférence pour l’air pur des cimes, éprouve une vive répulsion pour l’Opéra où « l’haleine de deux mille corps d’une propreté et d’une santé plus ou moins suspectes vous met tout en sueur2 ». À la fin de la Restauration, l’ingénieur D’Arcet relève dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, qu’au Vaudeville, quand la salle est pleine, l’air atteint dans les secondes loges une température de 32 degrés, lors même qu’il ne fait au-dehors que 15 degrés et que toutes les fenêtres sont ouvertes3. Sous le Second Empire, l’ingénieur Tripier constate à son tour que :

Les précautions destinées à empêcher le méphitisme produit par l’agglomération d’un grand nombre d’individus ne sont peut-être nulle part plus négligées que dans les théâtres. […] Il n’est aucune salle dans laquelle ne règnent une chaleur extrêmement pénible, mal tempérée par de vifs courants d’air froid au voisinage de toutes les issues, et un méphitisme par dégagement de miasmes organiques4.

3Dix ans plus tard, pour se faire une idée de l’air que l’on respire à la Comédie-Française avant que la toile ne se lève, l’on peut se reporter à la chronique dramatique de Barbey d’Aurevilly :

Aujourd’hui ! la salle du Théâtre-Français était pleine. Elle était pleine par une chaleur accablante et abêtissante d’orage qui nous idiotisait tous à l’avance, comme pour mieux nous mettre en harmonie avec la pièce qu’on allait jouer. Les femmes, accablées, respirant à peine, les cheveux très défrisés et le maquillage coulant comme confitures sur leurs visages charmants, supportaient tout dans la perspective de voir cette chose d’un intérêt si palpitant, si actuel et si neuf5 !

4À la Belle Époque, enfin, l’on peut encore lire, dans la revue Comœdia, sous la plume de son directeur, Gaston Pawlowski :

Au théâtre, la saleté est un dogme et, pour s’en convaincre, il est bien inutile de circuler dans ces logements insalubres et malsains que l’on appelle les coulisses. Il suffit de rester assis aux fauteuils d’orchestre et d’attendre le lever du rideau. Pour peu que la mise en scène soit un peu développée et qu’il y ait de grands mouvements de figuration, on est suffoqué lorsque la toile se lève. Non seulement c’est un nuage de poussière – ce qui serait seulement désagréable et malsain – mais c’est tout en même temps une odeur âcre et caractéristique qui vous prend à la gorge. Il faut avoir séjourné quelques mois au régiment, dans une chambrée au complet, pour pouvoir résister à cet abominable parfum6.

5L’on comprend, dans ces conditions, que les salles de spectacles puissent, tout au long du siècle, focaliser l’attention des hygiénistes. Qu’il s’agisse de bâtir ou de réparer un théâtre, architectes et ingénieurs sont sommés de relever un triple défi technique. Le premier concerne la température de la salle qui, pour d’évidentes raisons de confort, ne doit être ni trop élevée ni trop basse. L’idéal, à en croire un rapport publié en 1829, serait de la maintenir à 16 degrés. Mais, à cet égard, il faut reconnaître avec Charles Garnier que :

Les spectateurs sont loin de s’accorder sur ce qu’ils désirent ! Pour satisfaire à celui-ci, il faut déplaire à celui-là ; les gens maigres ont toujours froid ; les gens gras ont toujours chaud ; et pendant que les hommes relèvent le collet de leurs habits, les dames jouent de l’éventail avec acharnement7.

6Le deuxième concerne la ventilation des locaux. Tant qu’il n’existe pas de moteur électrique, il n’y a pas d’autre moyen, pour faire sortir l’air vicié et faire entrer l’air pur, que de procéder à une ventilation thermique, qui s’appuie sur la pression atmosphérique. Comme on sait, l’air chauffé se dilate : en vertu de sa moindre densité, il a tendance à s’élever et à être remplacé par l’air froid des côtés. À l’inverse, l’air refroidi se contracte : en vertu de sa plus forte densité, il a tendance à descendre et à chasser l’air chaud sur les côtés. Pour ventiler, l’on s’appuie donc sur les écarts de température entre les différents espaces. Mais ces deux exigences sont liées entre elles par la question des courants d’air, question récurrente pour ne pas dire obsédante au théâtre, où le déplacement de masses d’air peut avoir plusieurs origines et produire différents effets. Le seul qui soit jugé salutaire se produit au moment où la toile se lève et où l’air frais de la scène vient tout à coup rafraîchir l’atmosphère chaude, lourde et asphyxiante de la salle : « Aussitôt [note le docteur Bonnafont en 1861], tous les assistants éprouvent un bien-être notoire ; les poitrines se dilatent avec bonheur8. » Le plus redoutable a lieu pendant les entr’actes, l’ouverture des portes des loges faisant tout à coup entrer dans l’air étouffant de la salle celui glacial des couloirs, mais, Garnier le relève, celui-ci est inévitable, à moins de chauffer continûment tous les lieux de passages à une température de 25 degrés, ce qu’aucun directeur ne pourrait se résoudre à faire pour d’évidentes raisons de coût. Enfin, le courant d’air peut-être le résultat de la puissance des systèmes de ventilation mis en œuvre : lorsque le public s’enrhume, l’exigence sanitaire se retourne contre elle et l’on verra que, pour contrecarrer cet effet paradoxal, les directeurs renoncent parfois à faire usage des dispositifs complexes élaborés par les ingénieurs.

7Pour répondre à ces trois défis, plusieurs grands systèmes se sont succédés au cours du siècle.

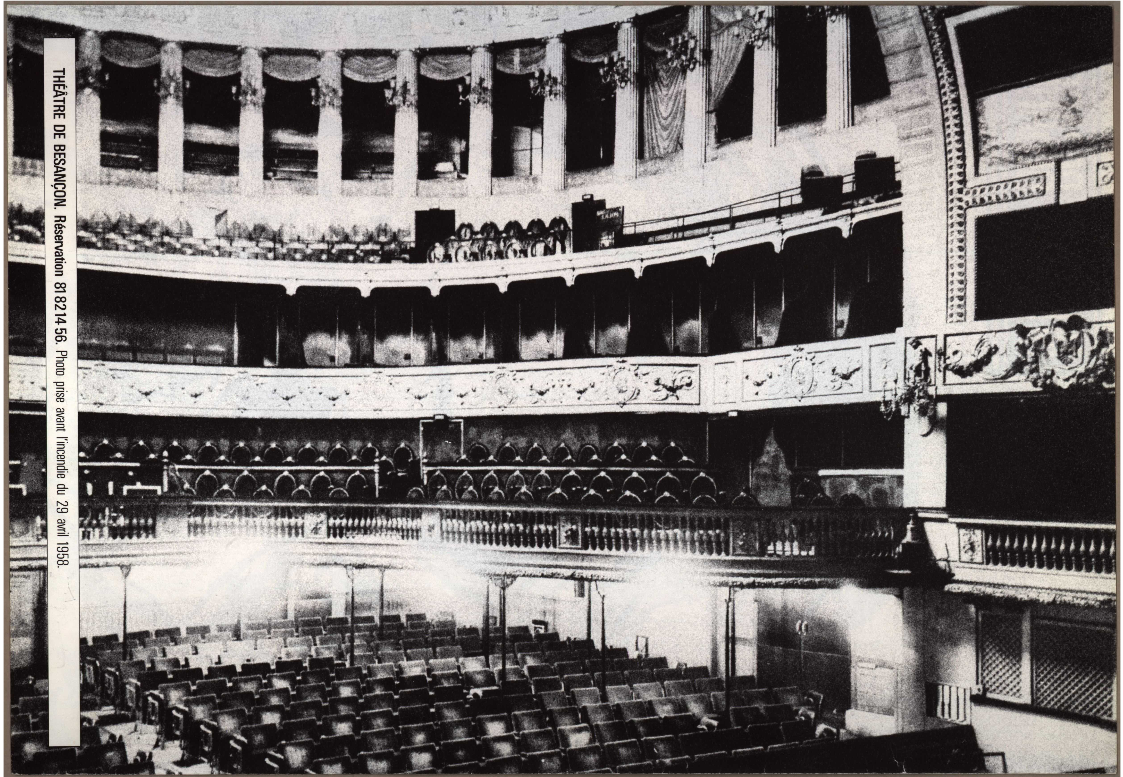

8Au xixᵉ siècle, la grande référence en matière d’architecture théâtrale demeure longtemps Claude-Nicolas Ledoux, architecte utopiste et visionnaire dont la plupart des grandes œuvres, réalisées sous Louis XVI, sont aujourd’hui détruites – à l’exception de quatre des cinquante barrières d’octroi qui jalonnaient le Mur des Fermiers Généraux à Paris (1785-1788) et de la fameuse saline royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs, chef-d’œuvre de l’architecture néo-classique qui avait vocation à s’intégrer à une cité idéale : la ville de Chaux (1774-1779). Le Théâtre de Besançon, inauguré en 1784 et érigé en modèle pour plusieurs décennies a, quant à lui, été ravagé par un incendie en 1958. De nos jours, il n’y a plus que la façade avec ses colonnes d’ordre ionique qui soit d’origine. Or, dans ce théâtre [voir illustration ci-dessous], Ledoux introduit différentes innovations, dont trois intéressent notre sujet.

Théâtre de Besançon. Réservation 81 82 14 56. Photo prise avant l’incendie du 29 avril 1958. Publiée dans Nouveau regard, no 1, s. d., 4 p.

9À une époque où le public du parterre était encore debout, par conséquent, plus ou moins agité et remuant, le théâtre de Besançon est l’un des tout premiers à l’asseoir dans des fauteuils. En garnissant son parterre de sièges, Ledoux agit en esprit éclairé qui se soucie du confort du peuple et poursuit un idéal progressiste de rassemblement et de communion des diverses conditions sociales dans le cadre du spectacle, mais son but est aussi d’assainir l’air ambiant en tarissant cette source de transpiration et de pestilence qu’est la populace émue. En témoigne la lettre qu’il adresse en 1775 à l’Intendant de la Province à propos de son projet de théâtre :

Ceux qui payent le moins […] seront mieux traités et mieux placés qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. L’ordre général y gagnera, les piétons, qui dans nos salles exhalent une odeur que respirent les gens voiturés, n’auront plus à se plaindre des secousses, des flots, des rumeurs que les gens debout occasionnent. La cabale cessera, et en détruisant par ce moyen, ce qu’on appelle faussement l’enthousiasme du parterre, on jugera plus sainement les auteurs9.

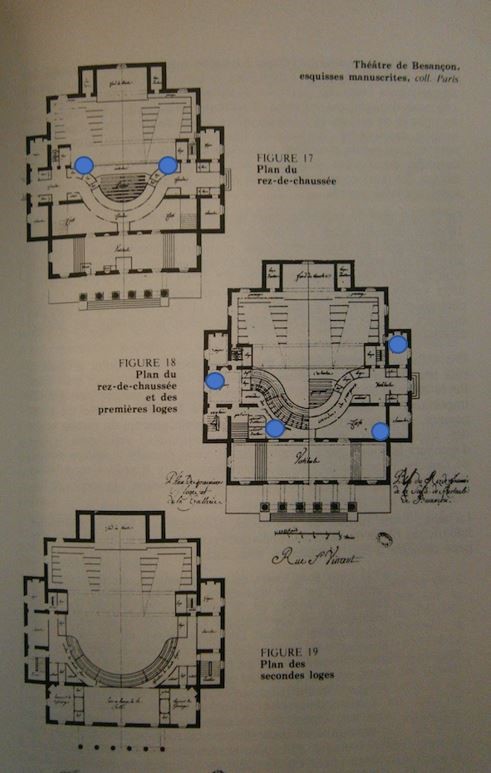

10Ledoux, en outre, subit l’influence de la théorie dite « aériste », dominante sous l’ancien régime, quoique concurrencée par la théorie dite « contagioniste10 » : la première, héritée d’Hippocrate, postule la possibilité d’une contamination sans contact due à la corruption de l’air lui-même, alors que la seconde, à laquelle les découvertes de Pasteur donneront une assise scientifique un siècle plus tard, considère le corps comme le véhicule des germes. Or, selon la conception aériste, l’air n’est jamais aussi malsain que lorsqu’il est immobile. Il convient donc, pour le purifier, d’en favoriser le mouvement et la circulation. À cet effet, Ledoux opte à l’intérieur de la salle pour une décoration sobre, qui supprime autant que possible les recoins et les niches propices à la stagnation miasmatique : « On a détruit, explique-t-il, les angles saillants et rentrants, les planchers encorbellés qui nuisent à la propagation de la voix et recèlent le mauvais air11. » Ledoux, enfin, introduit dans son théâtre le système encore récent du chauffage central [voir illustration ci-dessous].

Extrait de Rittaud-Hutinet, Ledoux et ses théâtres, 1982.

11Des deux calorifères en briques installés au-dessous de l’orchestre, des deux poêles en faïence situés dans les cafés du rez-de-chaussée et des deux autres poêles en faïence situés dans les foyers sortent des conduits destinés à distribuer l’air chaud dans l’ensemble du bâtiment.

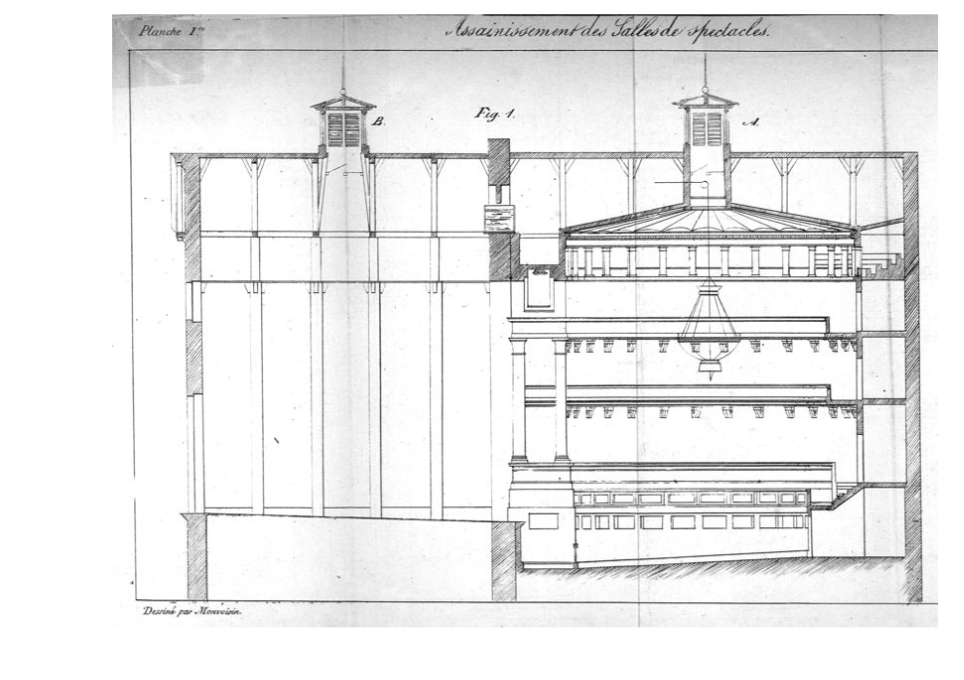

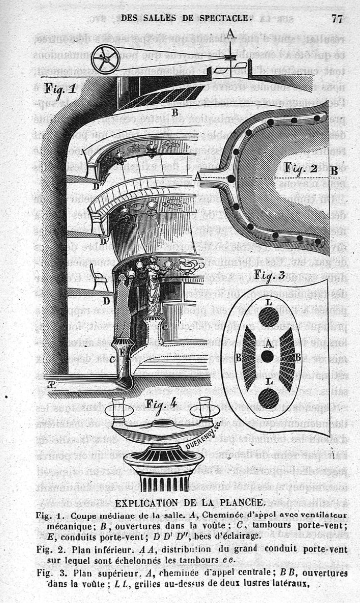

12Sous la Restauration, malgré la persistance du système des privilèges qui limitait à huit le nombre de salles de spectacle à Paris sous l’Empire, l’administration autorise, outre la rénovation des salles existantes, la construction de salles neuves, et confie à un conseil de salubrité le soin de superviser les travaux12. Ce conseil nomme une commission chargée de l’assainissement des théâtres, dont fait partie l’ingénieur D’Arcet, promoteur d’un système promis à un très rapide et très large succès, fondé sur l’appel du lustre [voir illustration ci-dessous].

Illustration jointe à la « Note sur l’assainissement des salles de spectacle » par M. D’Arcet, extraite des Annales d’hygiène publique et de médecine légale, tome I, janvier-avril 1829.

13Celui-ci consiste, pour évacuer le mauvais air, à exploiter la chaleur qui se dégage de la combustion de l’huile ou du gaz, à percer au-dessus du lustre de la salle une ouverture, au-dessus de laquelle s’élève, dans les combles, une cheminée d’appel. Pour introduire le bon air, D’Arcet préconise d’établir entre les loges et les corridors une communication constante par le biais de tuyaux, et régulable par le biais de vasistas. Après la salle des Nouveautés, la salle des Variétés, par exemple, est ventilée par D’Arcet grâce à l’appel du lustre. Pour le chauffage du théâtre, D’Arcet suggère de ne conserver les cheminées traditionnelles, pour leur valeur ornementale, que dans les pièces d’apparat, en particulier dans le bien-nommé « foyer », où le public aime à voir du feu. Dans les autres parties du théâtre, pour éviter les risques d’incendie, il convient de privilégier le chauffage central à air13 ou à vapeur14.

14Après avoir fait un temps autorité, le modèle de D’Arcet, devient sous le Second Empire l’objet de critique, notamment de la part d’un architecte, Trélat, ainsi que de deux médecins : le docteur Tripier et le docteur Bonnafont.

15Pour prouver les défauts du système d’aération de D’Arcet, Trélat se livre à une expérience15 : pendant une représentation d’Herculanum, opéra de Félicien David créé en 1859 à l’Opéra, soit dans la salle de la rue Le Peletier, il se place au plus près de la cheminée d’appel et, constatant que l’on entend bien mieux de cet endroit situé à 20 mètres au-dessus du sol que de n’importe quelle place occupée par un spectateur, il en conclut que l’air appelé par le lustre n’est pas celui de la salle mais celui de la scène. D’où il déduit que le système d’aération par le lustre a deux conséquences fâcheuses. D’une part, la plus grande partie de l’air qui s’échappe par le haut n’est pas passée par le public : il n’a été ni respiré ni vicié, aussi la ventilation se fait-elle en pure perte. D’autre part, le courant d’air, entraînant la voix des acteurs ou des chanteurs vers les combles, nuit à l’acoustique. Pour remédier à ces deux inconvénients, Trélat propose dans son ouvrage intitulé Le Théâtre et l’Architecte (1860) deux innovations. La première consiste à supprimer le lustre central, et à le remplacer par un plafond lumineux. La seconde s’inspire du système de ventilation à l’œuvre depuis 1850 à l’hôpital Lariboisière, qui permet de faire circuler l’air partout. À cet effet, il préconise d’utiliser des machines insufflantes devant les spectateurs et des machines aspirantes derrière eux : il prévoit d’installer, sur les montants de l’avant-scène, des bouches béantes, reliées soit à des calorifères (pour l’hiver), soit au-dehors (pour l’été), et, sous les banquettes de l’orchestre et dans le bas du mur postérieur des loges, des orifices d’évacuation. Ce système d’assainissement, explique Trélat, « aurait le double avantage de rendre l’acoustique meilleure et de ne pas faire des salles de spectacle des réceptacles à microbes16 ». La Gaîté, le Théâtre-Lyrique, le Châtelet, édifiés en 1862 dans le cadre des travaux d’Haussmann, se conforment aux principes de Trélat17 : dans ces salles, on opte pour un éclairage tamisé et on construit des appareils de ventilation. Toutefois, ceux-ci sont jugés trop violents. Au Théâtre-Lyrique (l’actuel Théâtre de la Ville), par exemple, où l’on insuffle en été de l’air pris dans la Tour Saint-Jacques, les spectateurs ne goûtent pas du tout la fraîcheur gothique répandue dans la salle. Tout le monde se plaint du froid, si bien que Carvalho, le directeur, fait fermer les bouches d’air. Et Germain Bapst, dans son Essai sur l’histoire des théâtres, en 1893, rapporte cette anecdote :

Lorsque la commission des théâtres vint inspecter la salle, elle adressa ses félicitations au directeur pour le bon fonctionnement de ses appareils ventilateurs, qui procuraient une aération et une température parfaites. Quelle ne fut pas sa surprise quand M. Carvalho lui avoua sa supercherie18 !

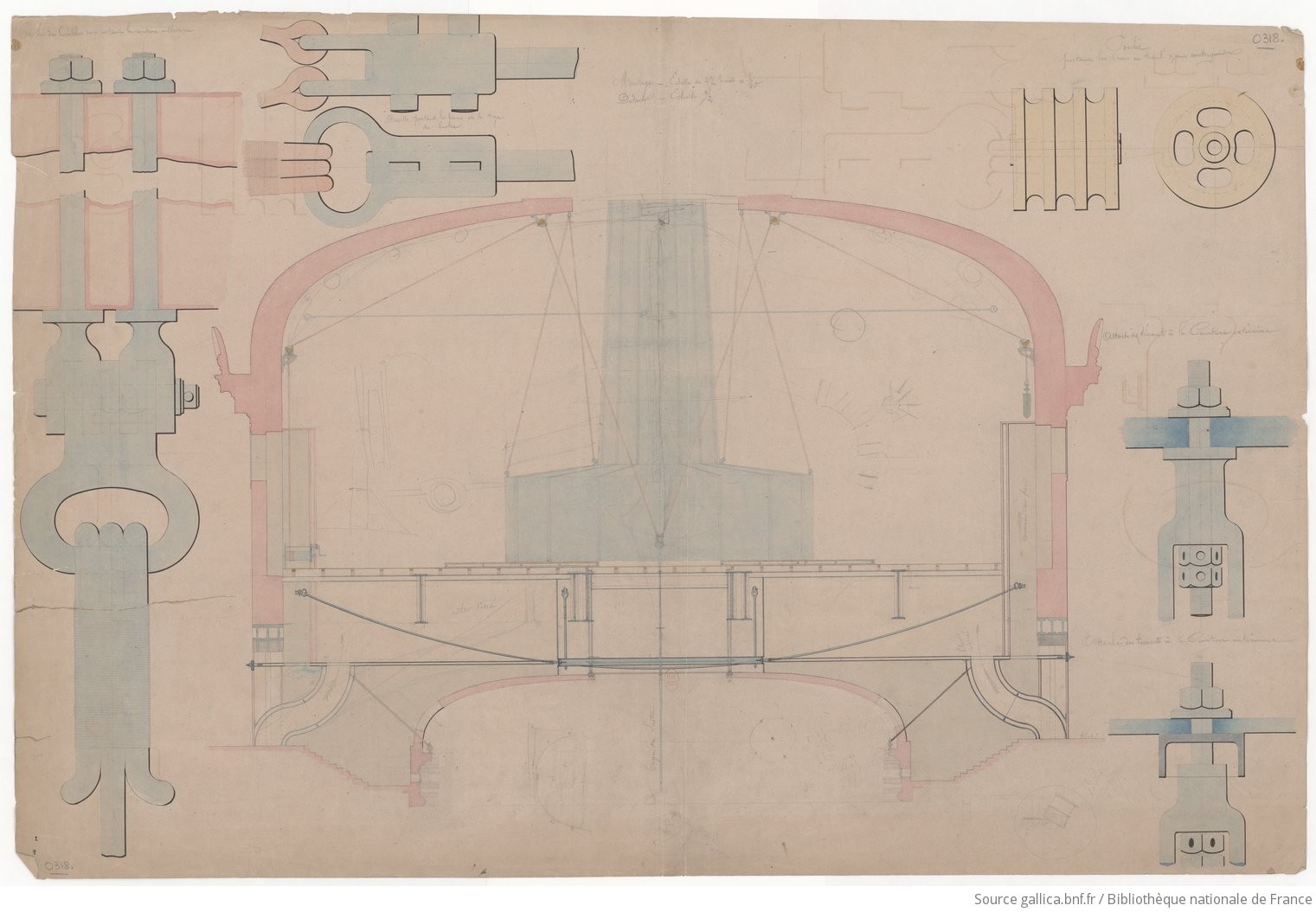

16À la même époque, le docteur Tripier n’est pas moins hostile que l’ingénieur Trélat au principe de l’aération par le lustre : non seulement, explique-t-il, ce moyen d’éclairage ne constitue pas un appel d’air efficace, mais encore il augmente considérablement la température, « favorisant ainsi le dégagement des miasmes organiques, produits de la perspiration pulmonaire et cutanée19 ». Mais alors que Trélat entend exploiter la circonférence de la salle pour évacuer l’air envoyé depuis les bouches au niveau de la scène, Tripier, envisage, à l’inverse, de l’utiliser pour distribuer équitablement l’air tout autour de la salle, par l’intermédiaire de tambours qui serviraient à la fois de porte-vent (ils souffleraient l’air venu du dehors) et de porte-lampes (ils serviraient de support à des becs d’éclairage). L’air serait ensuite emporté par une cheminée d’appel dans laquelle serait installé un ventilateur mécanique [voir illustration ci-dessous].

« Sur la ventilation et l’éclairage des salles de spectacle » par M. le docteur A. Tripier, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, tome X, juillet-octobre 1858.

17Le point commun aux projets défendus par D’Arcet puis par Trélat et Tripier est de ne se préoccuper que du bien-être des spectateurs, pas du tout de celui des acteurs. Le seul à se soucier de leur santé, à envisager la question de l’aération des théâtres du point de vue des artistes, est le docteur Bonnafont. Dans son mémoire intitulé Des modifications à introduire dans les salles de spectacle, présenté à l’Académie des sciences en 1861, celui-ci souligne les graves inconvénients de la rampe, c’est-à-dire de cette ouverture pratiquée au bord de la scène, sous laquelle une rangée de becs de gaz permet d’éclairer les comédiens par en-dessous. À l’Opéra-comique, par exemple, on ne compte pas moins de 50 becs sur 15 mètres, auxquels s’ajoutent ceux destinés à éclairer l’orchestre et ceux placés sur le côté. Or, la rampe, qui est une source de chaleur considérable, est pour les artistes une cause de gêne permanente. Outre que l’air surchauffé est mauvais pour la voix et les poumons, la chaleur de la rampe, elle aussi, fait appel d’air : elle attire, par conséquent, à la fois celui de la salle, vicié par la respiration du public, et celui des dessous de la scène, réputé infect, puisque c’est là que circulent les tuyaux de gaz destinés à l’éclairage et, pour peu que le caoutchouc en soit usé ou que les robinets en soient mal fermés, on y déplore souvent des fuites. D’où le commentaire de Bonnafont :

Cette disposition, vicieuse au dernier point, fait que […] la scène […] devient le point central où vont aboutir, non seulement les émanations mauvaises de la salle, mais celles, bien plus malsaines encore, qui sortent des étages inférieurs, attirées par la chaleur de la rampe, et auxquelles s’ajoute le plus mauvais air, qui, traversant les caussetières, se répand sur toutes les parties de la scène20.

18Il ajoute :

Qu’on se figure maintenant un acteur, un chanteur surtout, venant, à un mètre seulement de ce foyer, aspirer à pleine poitrine cet air brûlant, malsain, presque asphyxiant, et on se fera facilement une idée de l’effet qu’il doit produire sur toutes les muqueuses de la bouche, de la gorge, et particulièrement du larynx et des bronches21.

19Parmi tous les systèmes proposés par Bonnafont pour remplacer la rampe, il en est un promis à un bel avenir, qui consiste à établir une rampe suspendue, semi-ovale, avec des réflecteurs côté scène, et des écrans côté public.

20À la même époque, en 1861, le jeune Charles Garnier vient de remporter le concours lancé par l’Empereur pour la construction d’un nouvel opéra [voir illustration ci-dessous] : le chantier, encore inachevé lors de la chute du régime, est un temps abandonné, puis finalement relancé par l’incendie de la salle Le Peletier.

Atelier romain Gianese (Giovanii Gianese, Amedeo Brogli, Ercole Borsani), sous la direction artistique de Richard Peduzzi. D’après le dessin de Charles Garnier pour son ouvrage Le Nouvel Opéra de Paris, 1880. Maquette de la coupe longitudinale de l’Opéra Garnier, 1985. Bois, plâtre, plastique, aquarelle, 240 × 578 × 110 cm. Paris, musée d’Orsay, don de l’EPMO, 1989.

21C’est en 1875 qu’est finalement inaugurée cette « cathédrale mondaine de la civilisation », pour reprendre la formule bien connue de Théophile Gautier. Garnier confie à Hamelincourt le chauffage et la ventilation du nouvel édifice, et l’histoire de sa construction est, entre autres, celle de la longue lutte – courtoise22 – entre l’ingénieur et l’architecte. Hamelincourt, explique Garnier dans son ouvrage consacré au Nouvel Opéra de Paris, était « d’avis que le système de chauffage et de ventilation devait tout primer et que l’Opéra ne devait être qu’un long tuyau d’air et de fumée, dans lequel les spectateurs n’étaient rien23 ». Au bout du compte, bien que Garnier juge encombrants et inutiles la plupart des appareils que lui impose Hamelincourt, le résultat, reconnaît-il, est parfait, puisqu’à l’Opéra, il est tout aussi possible de ne pas chauffer du tout que de pousser la température à 50 degrés, d’arrêter tout mouvement de l’air que de provoquer des bourrasques. En résumé, « avec cet instrument on peut jouer toutes les symphonies », il suffit de savoir « s’en servir24 ».

22Quel est donc cet « instrument » ? Dans les sous-sols sont installés quatorze calorifères reliés au reste du bâtiment par des conduites, et qui sont de deux sortes. Le chauffage à air chaud est destiné aux foyers, aux galeries, aux escaliers, c’est-à-dire aux lieux de passages et de circulation, où les bouches de chaleur servent également d’élément décoratif. Le chauffage à eau chaude, lui, convient mieux à la scène et à la salle, puisqu’il est assuré par des échangeurs thermiques (ce qu’on appelle aujourd’hui des radiateurs), qui ont l’avantage d’apporter une chaleur moins sèche, donc de ménager la gorge des chanteurs. Pour ce qui est de la ventilation, l’entrée d’air pur est assurée par la coupole percée d’œils-de-bœuf, qui le distribue au moyen de conduits rayonnants dans la salle. Une trentaine de soupapes, que l’on ouvre ou ferme à volonté, permettent de régler les prises d’air qui communiquent avec chaque loge. La sortie de l’air, quant à elle, est confiée au lustre, dont Garnier, contrairement à Trélat, fait longuement l’éloge dans son ouvrage [voir illustration ci-dessous].

Système d’évacuation des gaz du lustre, par Charles Garnier

Extrait de Gallica : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb447614584

23Au-dessus du lustre central, il construit donc une vaste cheminée d’appel en tôle, à laquelle sont également reliés huit énormes conduits où aboutit tout un réseau de tuyaux qui s’élèvent depuis le fond des loges et le dessous des fauteuils. Voici en quels termes Garnier commente ce système d’évacuation :

Dans le principe, et d’après le projet, [l’]air vicié devait s’en aller par le fond des loges et par des orifices placés sous chaque siège de l’orchestre. C’était là la plus belle réunion de courants d’air qui ait existé ; j’ai bouché, avant l’ouverture, tous les trous du plancher bas, et, depuis l’ouverture, j’ai laissé fermés les orifices du fond des loges. C’est, en somme, par la cheminée du lustre que s’échappe la plus grande partie de l’air, ce qui est plus logique et plus facile. […] Les grandes conduites qui passent dans les murs et vont se réunir au bas de la cheminée sont donc presque inutiles. Je m’en doutais bien en les laissant exécuter ; cependant, comme il faut bien avoir l’air d’avoir fait une chose qui serve, je m’empresse de montrer aux visiteurs ces grands tubes en tôle, d’un aspect menaçant, en leur disant qu’ils sont destinés à la ventilation. Il y a bien peu de gens qui, en voyant ces engins singuliers, ne se disent qu’une chose si développée doit avoir un puissant effet, et ils s’en vont convaincus que la ventilation est excellente. Je suis de leur avis ; je l’ai déjà indiqué, je trouve excellente cette ventilation ; mais ce n’est pas tout à fait à cause de ces gros tuyaux […] qui m’ont donné bien du tracas à établir et à suspendre25.

24Cependant, la lutte contre la pestilence dans les salles de spectacle n’est pas seulement le fait d’entreprises collectives dirigées par des architectes ou des ingénieurs, elle est aussi le fait d’initiatives individuelles, en vertu desquelles chacun organise un écrin olfactif autour de soi. L’air que l’on respire au xixᵉ siècle dépend donc aussi des fragrances exhalées par les spectatrices.

25Jusqu’au milieu du siècle, les parfums sont en recul. Les odeurs d’origine animale (l’ambre, le musc et la civette), que la cour impériale avait un temps remises au goût du jour, sont rapidement passées de mode26. Sous la monarchie censitaire, les convictions médicales et les codes de l’élégance s’accordent pour écarter les senteurs violentes, suspectes de débrider les pulsions féminines, de favoriser la névrose ou l’hystérie, alors que le naturel apparaît comme un garant de vertu. Ne sont, dès lors, permises que les fragrances délicates et discrètes de l’eau de toilette ou de l’eau de Cologne – encore celles-ci ne sauraient-elles être portées à même la peau : une femme du monde en imprègne tout au plus, avant d’aller au spectacle, ses gants, son mouchoir, son éventail.

26Tout bascule sous le Second Empire : tandis que, dans la mode vestimentaire, la fleur opère un retour en force27 pour garnir les corsages ou orner les chevelures28, les parfums, qui triomphent aux Tuileries29, voient leur production s’industrialiser et leur usage s’intensifier. Au théâtre comme à la ville, six notes florales dominent alors, si l’on en croit Le Livre des parfums publié en 1870 : la fleur d’oranger, la tubéreuse, le jasmin, la rose, la violette, la cassie. Puis, une autre étape est franchie dans les années 1880 avec l’invention des parfums de synthèse : l’alliance nouvelle de la parfumerie et de la chimie, qui permet à la fois d’augmenter la production et de réduire les coûts des flacons, commence d’en démocratiser la consommation. L’air des salles de spectacle se charge alors de fragrances inventées par Piver (« Héliotrope blanc »), Houbigant (« Fougère royale »), Lubin (« Eau de Lubin »), et Catherine Pozzi peut écrire dans son Journal de jeunesse en 1897 : « Ah, Paris, Paris ! Je te maudis […] pour tes théâtres où l’air qu’on respire est plein de parfums enivrants et méchants30. »

27Dans ce processus de diffusion du parfum au théâtre, la scène n’est pas en reste. Eugène Rimmel, dès 1870, signale « comme une nouveauté la volatilisation des parfums au moyen d’un courant de vapeur qui les traverse et les répand dans l’atmosphère avec une force et une rapidité incroyables. » Par ce système, dit-il, « on peut parfumer en cinq minutes un grand théâtre ou une salle de bal et, en employant des odeurs aromatiques, on purifie l’air en même temps31. » Les vaporisateurs du Cantique des cantiques de Roinard, créé au Théâtre d’Art de Paul Fort en 1891, demeurent sûrement l’exemple le plus célèbre de tentative pour faire se correspondre les sons, les couleurs et les odeurs : les sarcasmes suscités par ce spectacle synesthésique sont, eux aussi, bien connus – de Jules Lemaitre qui, faute de saisir la nécessité de telles correspondances, craint de devoir conclure qu’il a « les sens un peu grossiers32 » à Henri Fouquier qui se demande si ces parfums sortis du trou du souffleur « ne commencent pas à troubler sérieusement bien des têtes33 ». L’expérience, pourtant, ne sera pas tout à fait sans postérité. C’est ainsi que, dans la lignée d’une Valentine de Saint-Point demandant « aux parfums » l’« harmonie exacte et subtile de l’atmosphère spirituelle et du décor34 », Diaghilev, en 1919, accompagnera l’un des ballets russes d’une diffusion de Mitsouko de Guerlain ; que Jean-François Laporte, créateur de L’Artisan parfumeur, pourra imaginer de commenter olfactivement les pièces de Molière avec de l’encens pour Tartuffe, de l’iris pour Le Misanthrope, de la rose pour Dom Juan ; ou que le parfumeur Christophe Laudamiel pourra créer en 2009, au musée Guggenheim de New-York, un opéra d’un quart d’heure intitulé Green Aria associant, dans le noir, une musique et trente-trois parfums35.

28Ce fantasme de spectacle polysensoriel témoigne d’un désir de reconnecter l’expérience théâtrale avec l’univers des odeurs. Il est donc tentant de l’interpréter comme une réaction à la « bataille de la désodorisation » dont Alain Corbin a retracé l’histoire dans Le Miasme et la Jonquille (1982), et qui aboutit à ce qu’il appelle le « silence olfactif de notre environnement36 ». À l’ère de la climatisation généralisée, le nez du spectateur contemporain, que ne sollicite plus ni le remugle du parterre ni l’héliotrope de la corbeille, est un organe au repos. Olivia Giacobetti, créatrice des cinq bougies censées exhaler, plus que les odeurs, la mythologie de la Comédie-Française, semble bien n’avoir pas été inspirée par la salle elle-même… Mais qu’aurait-elle pu y sentir, hors l’absence de tout bouquet ?

1 Claude-Nicolas Ledoux, L’Architecture sous le rapport de l’Art, des Mœurs et de la Législation, [ouvrage écrit pendant la captivité de l’auteur en 1793], Imprimerie de Perronneau, 1804, p. 219.

2 Cité par Alain Corbin, Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social xviiiᵉ-xixᵉ siècles, Flammarion, Champs Histoire, p. 82.

3 Voir « Note sur l’assainissement des salles de spectacle » par M. D’Arcet, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, I, janvier-avril 1829, p. 152-168. Je remercie vivement Maribel Casas de m’avoir signalé l’intérêt de ces annales pour la question de l’aération des théâtres, et en particulier de m’avoir donné les références des mémoires de D’Arcet et Tripier.

4 « Sur la ventilation et l’éclairage des salles de spectacle » par M. le Docteur A. Tripier, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, tome X, juillet-octobre 1858, p. 67.

5 Jules Barbey d’Aurevilly, Le Théâtre contemporain, Paris, Quantin, 1888-1889, tome II, p. 81. C’est l’Agamemnon de Henri de Bornier créé à la Comédie-Française le 26 juin 1868 qui, en l’occurrence, fait les frais de l’ironie de Barbey d’Aurevilly.

6 Gaston Pawlowski, « Poudre aux yeux », Comœdia, 6 juin 1912.

7 Charles Garnier, Le Nouvel Opéra de Paris, Paris, Ducher et Cie, 1881, vol. 2, chap. « Du chauffage et de la ventilation », p. 123.

8 « Des Modifications à introduire dans les salles de spectacle, au double point de vue de l’hygiène, des artistes, et de l’éclairage de la scène », par M. Bonnafont, médecin principal à l’état-major, Paris, Typographie Hennuyer, 1861, extrait de La Revue britannique, février 1861, p. 5.

9 Lettre citée par Hélène Leclerc, Au théâtre de Besançon (1775-1784), Claude-Nicolas Ledoux, Réformateur des Mœurs et Précurseur de Richard Wagner, extrait de la RHT, 1958, II, p. 4.

10 Voir Alain Corbin, op. cit., p. 149.

11 Claude-Nicolas Ledoux, op. cit., p. 232

12 Voir « Note sur l’assainissement des salles de spectacle », op. cit., p. 152-168.

13 Les calorifères, installés dans les caves, chauffent l’air : l’air chaud, conduit par des tuyaux, est introduit par des bouches grillagées dans les étages supérieurs.

14 Les calorifères chauffent l’eau : la vapeur chaude est conduite par des tuyaux jusqu’à des échangeurs thermiques, sorte de radiateurs modernes.

15 Voir Germain Bapst, chapitre XII « Les constructions théâtrales depuis 1830 », Essai sur l’histoire du théâtre, la mise en scène, le décor, le costume, l’architecture, l’éclairage, l’hygiène, Paris, Hachette, 1893, p. 600.

16 Cité par Germain Bapst, op. cit., p. 603.

17 Voir ibid, p. 603.

18 Ibid., p. 604.

19 « Sur la ventilation et l’éclairage des salles de spectacle » par M. le Docteur A. Tripier, op. cit., p. 70.

20 Bonnafont, op. cit., p. 6

21 Ibid.

22 Charles Garnier, Le Nouvel Opéra de Paris, op. cit., vol. 2, chap. « Du chauffage et de la ventilation », p. 122.

23 Ibid., p. 121.

24 Ibid., p. 122.

25 Ibid., p. 126-127.

26 Voir Alain Corbin, op. cit., p. 112.

27 Ibid., p. 277.

28 Ibid., p. 283.

29 Ibid., p. 289.

30 Catherine Pozzi, Journal de jeunesse (1893-1906), 30 septembre 1897, Éditions Claire Paulhan, 1997, p. 117.

31 Eugène Rimmel, Le Livre des parfums, Paris, Dentu, 1870.

32 Le Journal des débats, 14 décembre 1891.

33 Le Figaro, 15 décembre 1891.

34 Valentine de Saint-Point, « La Métachorie », conférence lue le 29 décembre 1913 à la Comédie des Champs-Élysées par Georges Saillard, recueilli dans Manifeste de la femme futuriste, Nouvelles éditions Séguier, 1996, présentation de Giovanni Lista, p. 58.

35 Ces trois derniers exemples sont empruntés à Brigitte Munier, Odeurs et parfums en Occident. Qui fait l’ange fait la bête, Éditions du félin, 2017.

36 Alain Corbin, op. cit., p. 10.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 1, 2024

URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1561.

Quelques mots à propos de : Marianne Bouchardon

Sorbonne Université

CELLF