Sommaire

L’Air des livres. Respirations, inspirations

Les Carnets du vivant, n° 1

Volume publié sous la direction de Thierry Roger

- François Vanoosthuyse L’asphyxie des ouvriers.

L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais - Valérie Stiénon Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction

- Bertrand Guest Poly-caco-phonies pour catastrophes inodores. De Tchernobyl à Somaland

- Patrick Suter Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste

- Thomas Augais Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet

- Lydie Cavelier Pierre Chappuis et l’espace du poème : créer un appel d’air

- Christèle Couleau Colonnes d’air et vents contraires – les « éolivres » d’Alain Damasio

Politiques de l'air

Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste

Patrick Suter

I

1« Nous vivons dans le langage comme dans l’air vicié », lit-on dans un article intitulé « All the King’s Men » publié en janvier 1963 dans le huitième numéro de l’Internationale situationniste1. Or, à son échelle comme à celle de l’article dans lequel elle apparaît, et tout aussi bien de l’entreprise situationniste dans son ensemble, cette déclaration se prête à deux lectures non exclusives l’une de l’autre. Selon la première – la plus probable en fonction de la syntaxe –, cette thèse établit une comparaison entre le « langage » et l’« air vicié » (a) ; selon la seconde, elle constate la concomitance du « langage » et de l’« air vicié » comme données fondamentales de notre environnement (b) – la conjonction « comme » étant entendue en tant que morphème de comparaison selon la première lecture, et en tant que coordonnant selon la seconde. Ces thèses pourraient être explicitées ou reformulées de la façon suivante : « Le langage en lui-même est un élément pollué qui nous pénètre » (a) ; « L’air vicié (pollué) est notre actuelle condition de respiration tout comme l’est le langage », ou encore : « Le langage est notre environnement de la même façon que l’air vicié » (b) – la syntaxe suggérant, si l’on suit cette deuxième lecture, une relation d’équivalence entre le langage et la pollution de l’air, et peut-être même de cause à effet si l’on considère que l’air vicié est mentionné consécutivement au langage. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’affirmations graves désignant des processus d’une fondamentale déchéance – qui s’accroît encore du fait de la possibilité de passer de la première interprétation à la seconde.

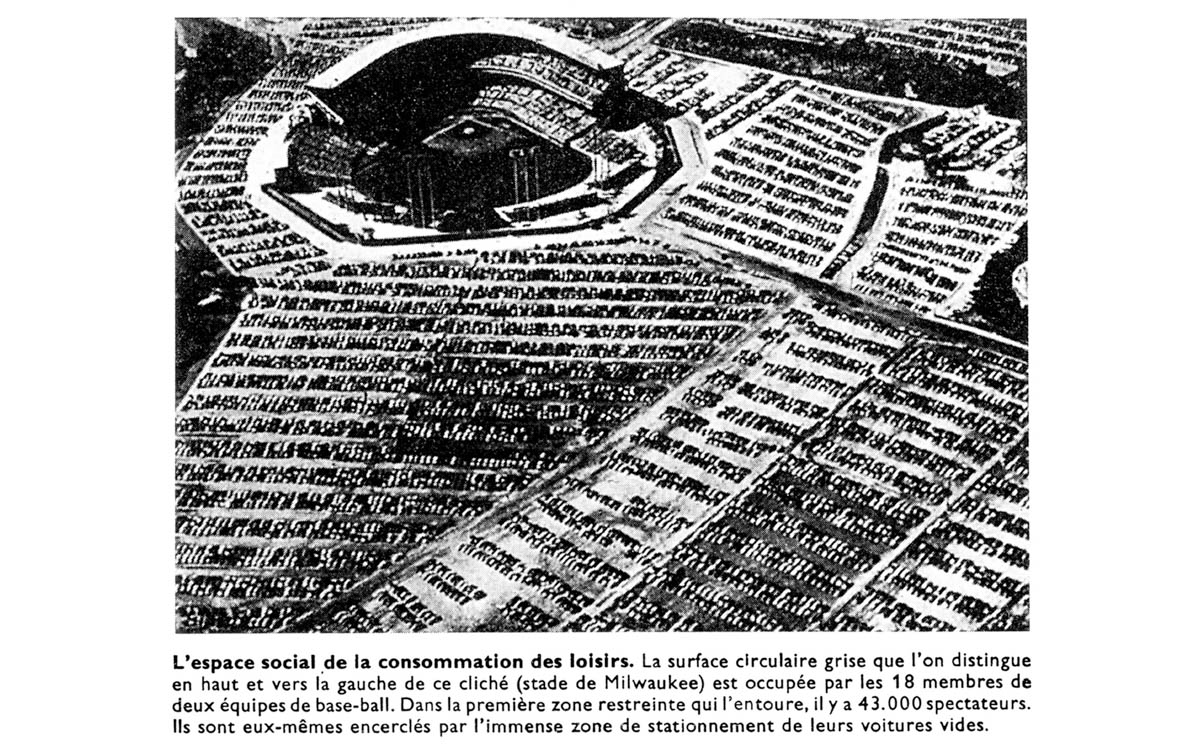

2Tenons-nous-en tout d’abord à la première interprétation, et songeons à l’extraordinaire chute que subit ici le langage en étant assimilé à l’air vicié – alors qu’il était apparu pendant des siècles comme le nom même de Dieu : le logos, le Verbe (« Εν αρχή ην ο λόγος »/ « Au commencement était le verbe »). Voici que le langage devient un élément de la pollution, et qu’il n’est plus la bonne, mais la mauvaise nouvelle. C’est que, comme il est précisé quelques lignes plus bas, il désigne ici le fait que « les mots travaillent […] pour le compte de l’organisation dominante de la vie » – c’est-à-dire pour celle qui domine et assujettit « la vie ». Les mots participent à ce que Debord dénoncera comme le « mensonge », qu’il résumera sous le nom de spectacle – ce terme apparaissant déjà dans le quatrième numéro de l’Internationale situationniste de 1963. Or, s’il caractérise toutes les formes de pouvoir du temps de Debord (dont le stalinisme, le maoïsme et le castrisme2), ce langage est avant tout celui du capitalisme, qui ne cesse de mettre en scène la marchandise comme bonheur3, en promouvant la consommation d’images séparées de la vie et données pour des loisirs4. Ainsi en va-t-il exemplairement des vacances et de la voiture, qui modifient fondamentalement l’espace (avec, pour cette dernière, la construction de ces nouveaux temples que sont les supermarchés, et celle de routes pour y accéder). Il suffit de se souvenir de cette hallucinante image publiée dans le quatrième numéro de l’Internationale situationniste, qui représente un stade de base-ball dans lequel évoluent dix-huit joueurs entourés par 43 000 spectateurs (consommation de loisirs), eux-mêmes entourés de l’immense parking dans lequel sont garées leurs voitures (consommation d’espace qui entraîne la pollution de l’air)5 :

Photographie du stade de baseball de Milwaukee

publiée dans le no 4 de l’Internationale situationniste [juin 1960], avec la légende originale

3En assimilant le langage au mensonge, les situationnistes dénoncent évidemment une dégradation de la logosphère, celle propagée par les mass media (radio, télévision, cinéma, journaux, bande dessinée), qui ont pour propriété commune d’être produits par des machines (rotatives ou émetteurs) entraînant la démultiplication des destinataires et des consommateurs, et qui constituent un pouvoir non déclaré, mais apte à modifier fondamentalement les comportements des individus. Debord rejoint ainsi la critique d’autres théoriciens de la culture ou de la propagande, qui ont dénoncé dans la presse écrite une magie noire (Karl Kraus6), dans les méthodes de diffusion radiophoniques une fausse parole (Armand Robin7), et dans la télévision une fantômatisation du monde (Günther Anders8).

4On le voit, le langage comme air vicié (comme mensonge) est aussi ce qui engendre la pollution de l’air, puisque sa diffusion vise à augmenter le nombre de biens matériels, qui nécessitent à la fois des usines lors de leur production, des routes et des transports motorisés pour leur diffusion – alors même que les « externalités négatives » du capitalisme sont passées sous silence. La pollution de l’air (perturbation de l’atmosphère) est donc d’abord affaire de langage (perturbation de la logosphère). Le langage du mensonge ou du spectacle étant par ailleurs omniprésent, et l’air, en tant que gaz, tendant à occuper tout le volume disponible, l’expansion du premier entraîne l’invasion, par un air véritablement vicié, des systèmes respiratoires de tous les habitants de la terre – ceux-là même dont Vladimir Vernadsky avait le premier relevé le rôle fondamental pour la composition de l’atmosphère9. Dans cette perspective, les accidents chimiques de Bhopal ou de Rouen (Lubrizol), parmi beaucoup d’autres, apparaîtraient comme une conséquence du langage vicié du spectacle.

II

5Si l’on veut percevoir le scandale que constitue cette dégradation du langage et de l’air induite par l’essor de la société industrielle, qui se développe de façon exponentielle depuis la deuxième moitié du vingtième siècle (dans cette période de l’histoire que les écologues appellent la « grande accélération10 »), il suffit de se rappeler la façon dont a été perçu l’air dans certains des moments les plus vifs de la littérature. Pensons au début du Prélude de Wordsworth :

O there is blessing in this gentle breeze,

A visitant that while it fans my cheek

Doth seem half-conscious of the joy it brings

From the green fields, and from yon azure sky.

Whate’er its mission, the soft breeze can come

To none more grateful than to me; escaped

From the vast city, where I long had pined

A discontented sojourner: now free,

Free as a bird to settle where I will.

« Oh, quelle bénédiction dans cette douce brise,

Visiteuse me caressant la joue, à demi consciente,

Semble-t-il, de la joie qu’elle apporte

Des champs verdoyants et de l’azur lointain du ciel !

Quelle que soit sa mission, cette brise légère

Ne peut plus être agréable qu’à moi,

Échappé de l’immense cité où longtemps je languis,

Y séjournant insatisfait, mais aujourd’hui libre,

Libre comme un oiseau de me poser où je veux11. »

6Pensons à cette phrase de Rimbaud que Breton plaçait au plus haut : « Mais que salubre est le vent12 ! » ; ou au début de ce grand poème de Saint-John Perse, qui semble respirer de l’air qui gonfle ses voiles :

C’étaient de très grands vents sur toutes faces de ce monde,

De très grands vents en liesse par le monde, qui n’avaient d’aire ni de gîte13 […]

7Pensons à ce vers de Mandelstam, « Le vent nous fut un réconfort » (« Ветер нам утешенье принес »), dans lequel, de façon abyssale, le réconfort qu’apporte le vent n’équivaut pas à l’intronisation d’une paix, mais à la conscience manifestée de l’abîme dans lequel plonge le monde – qu’il ne sera par conséquent plus possible de nier14. Et songeons encore à ce passage de « Solennité », dans les Divagations de Mallarmé, selon lequel l’air assure l’équilibre et la consonance entre les différentes parties de l’œuvre – tout élément ne pouvant produire « de preuve » qu’« à se tenir dans un équilibre momentané et double à la façon du vol, identité de deux fragments constitutifs remémorée extérieurement par une parité dans la consonance15 ». L’air des livres est le support qui fait retentir le chant de la poésie, en permettant le vol entre ses parties, ou sa résonance – laquelle est elle-même un phénomène ondulatoire qui se propage par et dans l’air. Et « Crise de vers » poursuivra la réflexion :

Quelque symétrie, parallèlement, qui, de la situation des vers en la pièce se lie à l’authenticité de la pièce dans le volume, vole, outre le volume, à plusieurs inscrivant, eux, sur l’espace spirituel, le paraphe amplifié du génie, anonyme et parfait comme une existence d’art16.

8L’expérience du vol dans le livre est celle d’une plénitude et d’une allégresse où tous les éléments de la phrase cessent d’être des mots ajoutés les uns aux autres, mais où ils se répondent tous comme dans la vivacité et le tournoiement d’un essaim d’oiseaux. D’où cette importance si grande de la respiration dans le poème et dans la performance théâtrale, sur laquelle insiste constamment Valère Novarina :

Par le souffle traverseur […] les phrases humaines […] deviennent des ponts respiratoires. Nous sommes reliés par la grande figure du huit, par la spirale circulatoire du 817.

III

9À l’inverse, on peut considérer que lorsque, dans « Le Livre, instrument spirituel », « le journal […] s’envole près de roses, jaloux de couvrir leur ardent et orgueilleux conciliabule », cette scène constitue une allégorie d’une crise de l’air qui se poursuivra désormais sans relâche, le vent devenant non plus le lieu d’une « liesse par le monde », comme chez Saint-John Perse, mais le vecteur de diffusion du spectacle, du mensonge ou de l’asphyxie. « Chaque jour, autour de nous, le langage perd un peu plus son volume et la pensée sa respiration », relève Novarina dans Lumières du corps18. Ce faisant, la poésie ne pourra plus être chez Mandelstam que de « l’air volé », selon cette « classification » des « œuvres de la littérature mondiale en deux catégories » qu’il évoque dans La Quatrième prose : « d’un côté les œuvres “permises”, de l’ordure ; et de l’autre les œuvres écrites sans autorisation – la poésie, “de l’air volé”19 ». Et c’est de la même façon que, dans la suite d’« All the King’s Men » – l’article de l’Internationale situationniste qui rapproche le « langage » de « l’air vicié » –, c’est « la poésie » qui apparaît « de plus en plus nettement » comme « l’antimatière de la société de consommation20 ». C’est que l’inspiration ne peut plus être innocence, et qu’elle est obligée de prendre en compte ce qui, dans l’air qui emplit les poumons, tend aussi à les mettre hors d’état de continuer à exercer leur fonction – jusqu’à l’asphyxie par empoisonnement. Et ce d’autant plus que cet empoisonnement a lieu désormais, au cœur de tout processus respiratoire, pour l’ensemble des êtres vivants, avec des conséquences très fortes sur le plan de la santé et de la mortalité sur l’ensemble de la terre21.

IV

10Si le langage du spectacle est aux yeux des situationnistes comme l’air vicié, et ce dès janvier 1963, il ne fait pas de doute qu’ils ont eu une conscience à la fois très nette et très précoce des répercussions effectives du langage sur la qualité de l’air. Quelques semaines plus tard, en juin 1963, dans le cadre de l’exposition Destruction of the RSG-6 organisée à Odense, Debord indiquera, dans « Les situationnistes et les nouvelles formes d’action dans la politique ou l’art » (texte qui figure en trois langues dans le catalogue de l’exposition), qu’il s’est agi d’aménager « une atmosphère d’abri anti-atomique22 » – dans lequel est suspendu un tableau intitulé Deux heures après le commencement de la 3e guerre mondiale23. Et, dans le projet formulé quelques semaines plus tôt dans une lettre du 8 mai à Jeppesen Victor Martin, il précisait ironiquement que « l’atmosphère » était « rendue difficile à respirer par un excès de désodorisant24 ».

11Cependant, c’est dans « La planète malade » que l’acuité de Debord vis-à-vis de la qualité de l’air apparaît le plus clairement – un article qu’il rédige en 1971 pour le numéro 13 de l’Internationale situationniste (qui ne paraîtra jamais), et qui ne sera finalement publié qu’en 2004 dans un recueil éponyme chez Gallimard25. Rédigé avant la parution du célèbre rapport du Club de Rome intitulé Les Limites à la croissance26, mais l’année où il a été présenté durant l’été lors de réunions scientifiques à Moscou et à Rio de Janeiro – si bien que Debord en a sans doute eu connaissance –, ce texte impressionne par sa perspicacité. Les premières lignes sont certes ironiques et pourraient donner l’impression que la pollution n’est pas prise au sérieux :

La « pollution » est aujourd’hui à la mode, exactement de la même manière que la révolution : elle s’empare de toute la vie de la société, et elle est représentée illusoirement dans le spectacle. Elle est bavardage assommant dans une pléthore d’écrits et de discours erronés et mystificateurs, et elle prend tout le monde à la gorge dans les faits27.

12Mais si le spectacle s’empare inévitablement de la dernière nouveauté, et si « le secteur le plus moderne de l’industrie se lance sur les différents palliatifs de la pollution, comme sur un nouveau débouché28 », les thèses de Debord sont sans appel :

La société où les producteurs se tuent au travail, et n’ont qu’à en contempler le résultat, leur donne maintenant franchement à voir, et à respirer, le résultat général du travail aliéné en tant que résultat de mort. Dans la société de l’économie surdéveloppée, tout est entré dans la sphère des biens économiques, même l’eau des sources et l’air des villes, c’est-à-dire que tout est devenu le mal économique, « reniement achevé de l’homme », qui atteint maintenant sa parfaite conclusion matérielle. […] La production de la non-vie a poursuivi de plus en plus vite son processus linéaire et cumulatif ; venant de franchir un dernier seuil dans son progrès, elle produit maintenant directement la mort29.

13Debord affirme avec une conviction sans appel les limites de la croissance, tout en évoquant les thèmes mêmes qui, cinquante ans plus tard, sont d’une actualité à proprement parler brûlante :

L’époque qui a tous les moyens techniques d’altérer absolument les conditions de vie sur toute la Terre est également l’époque qui, par le même développement technique et scientifique séparé, dispose de tous les moyens de contrôle et de prévision mathématiquement indubitable pour mesurer exactement par avance où mène – et vers quelle date – la croissance automatique […] c’est-à-dire pour mesurer la dégradation rapide des conditions mêmes de la survie […] On mesure et on extrapole avec une précision excellente l’augmentation rapide de la pollution chimique de l’atmosphère respirable ; de l’eau des rivières, des lacs et déjà des océans, et l’augmentation irréversible de la radioactivité accumulée par le développement pacifique de l’énergie nucléaire; des effets du bruit ; de l’envahissement de l’espace par des produits en matières plastiques qui peuvent prétendre à une éternité de dépotoir universel30 […]

14À la fin de « La planète malade », Debord soutient avec une ironie amère que la « lutte contre la pollution » n’a aucune chance d’aboutir, et qu’elle « va d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, des jobs, de l’avancement bureaucratique », si bien que « son efficacité sera tout à fait à la mesure de tels moyens31 ». Cependant, note-t-il avec la même ironie, un seul événement a inversé la tendance :

Dans cette société où le suicide progresse comme on sait, les spécialistes ont dû reconnaître, avec un certain dépit, qu’il était retombé à presque rien en France en mai 1968. Ce printemps obtint aussi, sans précisément y monter à l’assaut, un beau ciel, parce que quelques voitures avaient brûlé et que toutes les autres manquaient d’essence pour polluer. Quand il pleut, quand il y a de faux nuages sur Paris, n’oubliez jamais que c’est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée fait la pluie. La révolution fait le beau temps32.

15Ces lignes résonnent évidemment aujourd’hui en écho avec la période que nous avons récemment vécue durant le confinement lié à la pandémie du covid 19 au printemps 2020, où l’atmosphère a en effet été purifiée durant quelques semaines. Et cependant, ce répit n’infléchira pas les tendances générales qui ont été confirmées par la scientifique Gaya Herrington dans une étude parue en novembre 2020 dans le Yale Journal of Industrial Ecology33, et qui conclut à un effondrement aux alentours de 2040 – comme soulignant, en écho à une célèbre enquête surréaliste, que pour le monde contemporain dominé par le capitalisme et ne pouvant plus restreindre la croissance, le suicide est bien la solution.

V

16Si la « poésie » reste aux yeux de l’Internationale situationniste ce qui peut s’opposer à l’« air vicié » qu’est désormais le langage, il ne s’agit pas cependant de produire le moindre vers. L’article de 1963 le précise avec une remarquable clarté :

Ainsi, alors que le surréalisme, au temps de son assaut contre l’ordre oppressif de la culture et du quotidien, pouvait justement définir son armement dans une « poésie au besoin sans poèmes », il s’agit aujourd’hui pour l’I.S. d’une poésie nécessairement sans poèmes. […] Le programme de la poésie réalisée n’est rien de moins que créer à la fois des événements et leur langage, inséparablement34.

17Le même article précise que « retrouver la poésie peut se confondre avec réinventer la révolution35 », alors que, dans « Techniques du coup du monde », un article publié dans le même numéro, Alexander Trocchi rappelait, en se référant au Debord du Rapport sur la construction de situations de 1957, que « l’art intégral dont on a tant parlé ne pouvait se réaliser qu’au niveau de l’urbanisme36 ».

18Mais, Vincent Kaufmann l’a mis en évidence à diverses reprises37, après le départ de Constant, le principal théoricien de l’urbanisme et de l’architecture de l’Internationale situationniste, l’urbanisme n’a plus eu le même rôle déterminant dans la réflexion de l’Internationale situationniste, et il a été remplacé par la révolution, qui a fait long feu après les journées héroïques de mai 1968. À propos de l’urbanisme, Debord reconnaîtra d’ailleurs qu’Asger Jorn, qui voulait construire des villes, n’avait guère réussi pour l’instant qu’à modifier « quelques vieilles maisons » et à construire « un jardin qui les rassemble38 ». Quant à l’étendard des révolutions tel qu’il avait pu être dressé du temps de la « révolution du langage poétique », voici qu’il est depuis longtemps en berne et qu’il a largement cessé d’apparaître comme l’utopie susceptible de se réaliser.

19Dénonçant l’air vicié entraîné par le mensonge du spectacle et modifiant jusqu’à l’atmosphère de la planète entière, les situationnistes comprennent assurément que la poésie doit s’étendre au-delà du poème et se répandre dans le monde. Malheureusement, ils n’arrivent pas à offrir plus que des bribes d’exemples de ce que seraient ces poèmes à l’échelle du monde (sinon, de façon utopique, en parlant de « situations » qui ne seront jamais construites).

VI

20Cette poésie nécessairement sans poèmes, peut-être pouvons-nous cependant mieux saisir aujourd’hui ce qu’elle pourrait être, avec le développement de l’économie circulaire, ou de l’arborisation des villes, ou des écoquartiers, ou de la permaculture – soit avec ce que nous appelons la transition écologique. Ces projets se caractérisent par une volonté de lutter contre les « externalités négatives » et de maintenir l’homéostasie des systèmes par des boucles de rétroaction négative, tout en offrant des espaces de rencontres qui valorisent le lien social. Ils s’élèvent contre la tentation de la modernité de créer des non-lieux, pour valoriser des lieux anthropologiques (au sens de Marc Augé39). Dans ce paradigme, la mise en place d’un projet – quel qu’il soit – implique la prise en compte de ses conséquences, si bien que sa planification vise à éviter la production d’effets pervers et à favoriser au contraire son impact vertueux sur son environnement – pour réduire la pression exercée sur la terre, l’air ou l’eau.

21De tels projets peuvent être considérés comme des extensions de la poésie, et tenus même pour la seule poésie possible en ce temps – même si nous avons absolument besoin du langage pour en prendre conscience. Le vers est en effet ce fragment de parole qui, dès son début, se souvient déjà de sa fin, ou dont la fin se souvient du début : il fait étymologiquement retour, et la rime construit un écho avec sa semblable mais des mots différents, au loin dans le poème. Dans le poème, ces éléments entraînent de la consonance entre les différents éléments. Or ce sont ces consonances qu’il s’agit de créer entre tous les éléments du monde : entre les espèces pour faire cesser la disparition de la biodiversité et au contraire la favoriser ; entre les différentes composantes d’une ville pour qu’elles ne soient plus des crachoirs de fumées dans le ciel mais des écosystèmes où se développent des symbioses ; entre les différents groupes humains, pour que cessent entre eux les discriminations, les exclusions, les persécutions. Bref, la poésie peut être comprise aujourd’hui comme l’action qui consiste à relier de façon vertueuse les éléments que les situationnistes ont dénoncés comme étant scandaleusement séparés. La poésie est, par exemple, ce qui ne rend plus possible l’oubli, du fait du prestige de la marchandise exposée, de la pollution que sa production a nécessitée ; et qui propose de nouvelles chaînes de distribution, dans lesquelles les acheteurs ne sauraient être ceux qui oublient tout des conditions des producteurs, mais qui s’évertuent au contraire, par leurs achats, de les améliorer (on reconnaît les enjeux du commerce équitable).

22C’est là évidemment un programme immense, et l’on pourrait l’appeler le chantier de « la plus grande œuvre d’art » – bien au-delà du Livre romantique ou mallarméen, le « Livre » étant réalisé hors de lui et à l’échelle du monde. On sait que ce chantier a débuté tard, et que les vents contraires sont nombreux à vouloir l’interrompre. Mais on sait aussi que de très nombreuses associations ou organisations l’ont entrepris, rejointes par l’écologie industrielle ou la finance soutenable, et que le mouvement ainsi lancé ne cesse de prendre de l’ampleur. À cet égard, il est symptomatique que, durant l’été 2022, la quinzième édition de la documenta de Cassel – qui a souvent donné le la quant aux évolutions de l’art au niveau mondial –, ait mis l’accent sur les réalisations de collectifs – très souvent en l’absence d’œuvres d’art au sens traditionnel du terme. L’exposition rendait compte de projets sociaux, écologiques et artistiques, dans lesquels la pratique des différents arts ou artisanats ne pouvait être séparée des autres composantes des projets. Et, en se promenant durant la documenta 15 dans les rues de Cassel, on pouvait lire sur des panneaux accrochés à des barrières :

CONTEMPORARY ART HAS BECOME OUTDATED

THE FLORAISSANCE HAS BEGUN

23Sans doute n’est-ce pas la révolution, au sens où l’entendaient les situationnistes ; mais plutôt un constant retournement, qui implique d’accompagner tout mouvement – jusqu’à percevoir ses échos, jusqu’à les organiser de façon vertueuse pour que la transition écologique se mette en place.

24Et, au demeurant, peut-être est-ce là la seule véritable révolution, dont l’enjeu est de mettre un terme aux perturbations des grands cycles biogéochimiques, et de favoriser au contraire leur rétablissement – dans la libération des voies respiratoires.

VII

25Avec les situationnistes, l’air a cessé d’être inspiré dans le monde pour être chanté dans les livres – comme pouvait le faire Wordsworth en prolongeant, dans la parole poétique, l’expérience régénératrice de la respiration. Mais la nouvelle poésie, loin des livres, emprunte à celle qu’ils contiennent un modèle quant à la qualité des relations entre les éléments, qu’il s’agit désormais de réaliser hors des livres. Tout en se souvenant des plus beaux poèmes et de leur souffle – mais en percevant leur impossibilité de résonner au milieu de l’air vicié –, la poésie situationniste consisterait à construire une société dont l’ensemble de l’activité régénérerait l’air, en présentant un air très pur, très loin de cet air irrespirable par excès de désodorisants de RSG-6.

26Alors, quand les situations écologiques seront construites – quand l’air sera à nouveau pur –, cette situation nouvelle pourra à nouveau accueillir la poésie – au sens courant du terme : celle qui fait chanter le langage.

Alors des poètes – tout un chacun –

pourront chanter les arbres et les plantes innombrables

qui absorbent le C

du CO2

et libèrent

l’O2

pour la respiration

de tout ce qui est vert

et qui grouille sur terre et dans les eaux,

tandis que le carbone des arbres

ne servira plus à faire du papier pour des livres

qui jaunissent par un excès d’acidité

et dont les pages

se brisent,

tandis

que la brise à nouveau comme au temps du Prélude

caressant nos joues et emplissant

nos poumons

nous fera bondir de joie –

et qu’il ne sera plus kitsch ou dérisoire

de le dire

1 Internationale situationniste, no 8, janvier 1963, p. 29, dans Internationale situationniste, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997 [abrégé désormais en IS], p. 325.

2 Guy Debord, Œuvres [abrégé désormais en D O], Paris, Gallimard, « Quarto », p. 809 & 1094.

3 D O, p. 779.

4 D O, p. 833.

5 IS, no 4, p. 4, dans Internationale situationniste, op. cit., p. 112.

6 Karl Kraus, Untergang der Welt durch schwarze Magie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989.

7 Armand Robin, La Fausse Parole, Cognac, « Le Temps qu’il fait », 2002 [1953].

8 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. 1. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, Verlag C.H. Beck München, 1992 [1956], p. 129, 142 & 188.

9 Vladimir Vernadsky, La Biosphère, Paris, Seuil, « Points Sciences », 2002 [1926]. Selon Vernadsky, la composition de l’atmosphère dépend pour une part importante de la respiration des êtres vivants qui l’habitent.

10 Cf. entre autres J.R. Mc Neill and Peter Engelke, The Great Acceleration : an Environmental History of the Anthropocene since 1945, Cambridge Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

11 William Wordsworth, The Prelude, London, Edward Moxon, 1850, p. 2 ; Le Prélude, trad. et prés. par Denis Bonnecasse, Paris, Éditions du Sandre, 2013, p. 57.

12 Arthur Rimbaud, « La rivière de Cassis » [mai 1872], dans Œuvres complètes, éd. André Guyaux, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 205 ; André Breton, L’Amour fou, dans Œuvres complètes, t. II, éd. Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 679.

13 Saint-John Perse, Vents, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 179.

14 Je cite ce vers dans la traduction de Louis Martinez (Ossip Mandelstam, Simple promesse (choix de poèmes 1908-1937), trad. du russe par P. Jaccottet, Louis Martinez et Jean-Claude Schneider, Genève, La Dogana, 1994, p. 53). Dans les Œuvres poétiques d’Ossip Mandelstam (trad. du russe par Jean-Claude Schneider, Le Bruit du temps / La Dogana, 2018, p. 702), le commentaire de ce poème précise que l’abîme qui s’ouvre est celui de la Première Guerre mondiale, en conformité avec l’édition russe des œuvres complètes de 2009 (Оцип Мандельштам, Полное собрание сочинений и писем в трех томах, т. 1 : Стихотворения, Москва, Прогресс-Плеяда, 2009, p. 580-581).

15 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, t. II, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 221.

16 Ibid., p. 211. Je souligne.

17 Valère Novarina, L’Envers de l’Esprit, Paris, P.O.L., 2009, p. 110.

18 Valère Novarina, Lumières du corps, Paris, 2006, P.O.L., p. 73.

19 Pierre Voélin, De l’air volé, Genève, MētisPresses, « Le Métier à tisser », 2011, p. 36-37.

20 IS, p. 328.

21 « L’OMS alerte sur la pollution de l’air et abaisse ses seuils de pollution », pouvait-on lire le 22 septembre 2021 sur le site de la Radio Télévision Suisse, l’article précisant que « six polluants » dans l’air provoquent « chaque année sept millions de décès qui pourraient être évités dans le monde ». Ces polluants ne sont pas seuls en cause. Le 13 mars 2019, Le Monde rendait compte d’une étude établissant que les particules fines seraient à l’origine de 800 000 morts prématurées par an en Europe et près de 9 millions à l’échelle de la planète ».

22 D O, p. 652.

23 Ibid., p. 645.

24 Ibid., p. 644. Je souligne

25 Quelques passages ont été repris dans les Thèses sur l’I.S. et son temps, publiées en avril 1972 aux Éditions Champ libre.

26 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III, The Limits to Growth, New York, Universe Book, 1972.

27 D O, p. 1063.

28 Ibid, p. 1065.

29 Ibid.

30 Ibid., p. 1064-1065.

31 Ibid., p. 1068.

32 Ibid., p. 1069.

33 Gaya Herrington, « Update to limits to growth : Comparing the World3 model with empirical data », Yale School of the Environment, Journal of Industrial Ecology, vol. 25, Issue 3, June 2021 [première publication : 3 novembre 2020], p. 614-626.

34 IS, p. 327.

35 Ibid.

36 Ibid., p. 349.

37 Cf. en particulier Vincent Kaufmann, Guy Debord. La révolution au service de la poésie, Paris, Fayard, 2001, p. 262, et passim.

38 D O, p. 1193.

39 Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, « La librairie du xxe siècle », 1992.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 1, 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1570.html.

Quelques mots à propos de : Patrick Suter

Université de Berne