Sommaire

L’Air des livres. Respirations, inspirations

Les Carnets du vivant, n° 1

Volume publié sous la direction de Thierry Roger

- Politiques de l'air

- François Vanoosthuyse L’asphyxie des ouvriers.

L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais - Valérie Stiénon Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction

- Bertrand Guest Poly-caco-phonies pour catastrophes inodores. De Tchernobyl à Somaland

- Patrick Suter Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste

- Pneumatologiques

- Thomas Augais Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet

- Lydie Cavelier Pierre Chappuis et l’espace du poème : créer un appel d’air

- Christèle Couleau Colonnes d’air et vents contraires – les « éolivres » d’Alain Damasio

Politiques de l'air

Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction

Valérie Stiénon

1Une civilisation vivant au centre de la Terre a été imaginée par Régis Messac dans l’entre-deux-guerres, dans son roman La Cité des asphyxiés1 (1937). Cette civilisation constituée de « Subterranéens » possède une architecture faite de maisons en alvéoles fixées au plafond, sur le modèle de la ruche, accessibles par des avions reliés aux entrées. Les habitants s’alimentent de champignons et de lichens rendus plus nourrissants par l’injection de vitamines, d’hormones et l’exposition à des radiations. Ils sont vêtus d’une toison artificielle portée comme une combinaison et ont développé une physionomie adaptée, leurs dents et cheveux ayant disparu au profit d’un bras supplémentaire employé pour s’accrocher. Les infrastructures et les usages sont symétriquement inversés par rapport au monde de la surface, au point que même les enterrements deviennent des « exterrements » expulsant les cadavres à la surface. Quant aux ressources en air, nécessairement limitées dans cet univers clos, elles s’y trouvent rationnées, soigneusement contrôlées et même produites spécifiquement.

2Le récit offre ainsi un cas particulièrement riche de thématisation romanesque de l’air, à la fois spécifique au genre dans la mesure où celle-ci s’inscrit, comme on va le voir, dans la généricité dystopique2, et développée de manière singulière puisqu’elle est ici au cœur d’un argumentaire dénonçant les disparités sociales et dépeignant un état totalitaire qui exploite les plus démunis en les maintenant dans le dénuement. Cet article propose une lecture détaillée de l’œuvre, puis l’articule à d’autres fictions d’anticipation, textuelles et graphiques, qui développent un imaginaire similaire, axé sur une respirabilité limitée ou menacée amenant à repenser les usages sociaux. Ces œuvres apparaissent de la sorte comme des pionnières du corpus contemporain de la fiction climatique (climate fiction ou cli-fi3).

Dystopie et société alternative

3Le récit de Messac explicite les origines de la société souterraine, située dans un futur lointain mais indéterminé, en les imputant à un dérèglement atmosphérique : « À ce que j’ai pu comprendre la surface n’est plus habitable. L’atmosphère de la Terre s’est raréfiée, comme celle de la Lune, et il fait là-haut un froid cosmique, un froid noir : on y crèverait aussitôt. Ce n’est pas drôle. Alors l’homme s’est fait taupe […]. » (p. 51) On a donc affaire à une dystopie écologique, qui résulte de nouvelles conditions climatiques et de l’adaptation consécutive : « Plus d’air, plus de chaleur. Le dessus de l’écorce est devenu inhabitable. Alors, comme un pou, l’homme s’est enfoncé dans l’épiderme planétaire. » (p. 68)

4Le récit tire alors tous les fils possibles du monde inversé, de la topographie déjà évoquée jusqu’aux valeurs promues, en passant par les pratiques quotidiennes. Une politique sanitaire a permis de stabiliser le nombre d’habitants, et des fonctionnaires hygiénistes et eugénistes veillent au maintien de la santé publique :

[…] la race a été soumise à une série de vaccinations et de sélections qui a fait disparaître ou peu s’en faut les maladies contagieuses. On a pu atteindre les éléments, mystérieux pour votre époque, dont la combinaison héréditaire forme ce qu’on appelait la personnalité. On peut même, semble-t-il, les manipuler, les ordonner à son gré. Les gènes non immunisés ont été éliminés, soit naturellement, soit artificiellement ; et ainsi peste, syphilis, typhoïde, tuberculose, cancer, ont à jamais disparu. (p. 110)

5Cela a conduit à un renforcement de la femme, mais à un affaiblissement de l’homme, dont la taille a diminué, les plus grands atteignant au mieux 1,70 mètres. « [I]l en est résulté une petite race, peu capable de prouesses musculaires, et assez atone, aussi bien intellectuellement que physiquement » (p. 111). En conséquence, les ressources sont totalement réorganisées. La nourriture est distribuée gratuitement, mais aussi rendue facultative : le protagoniste principal, celui qui découvre ce monde, dit manger de moins en moins et en impute la raison à un air qui aurait des qualités nutritives.

6On pourrait se croire arrivés en utopie, compte tenu de ces avantages relatifs à la santé, à l’alimentation et au mode de vie. Pourtant, ce monde s’avère rapidement dystopique. En réalité, l’air et la chaleur sont produits de manière artificielle et participent à un système social très hiérarchisé dans un univers fondamentalement rationné, dont les ressources vitales sont monétisées : « Je suis sûr, maintenant, que tout l’air que l’on respire ici est artificiel, fabriqué par les hommes. Et cet air est distribué, je dis bien distribué, comme toutes les commodités publiques, l’eau, le gaz, l’électricité, moyennant paiement. Moi qui pensais avoir abordé dans une Utopie ! Quelle chute ! » (p. 158) On comprend les raisons de cette tarification avec le détail du processus de production :

[…] de même qu’il y avait des usines à gaz et des gazomètres, il y a ici des usines aérogènes où l’air est emmagasiné sous pression dans de vastes réservoirs. Et dans chaque maison il y a un compteur, ou du moins quelque chose qui correspond au vieux compteur à gaz, et la note à payer arrive tous les mois, si tant est qu’on puisse parler de mois ici. […] En réalité, je crois que l’air se paye plutôt comme une espèce d’impôt, de redevance : il y a une taxe d’air, comme il y avait de mon temps dans certaines villes une taxe d’eau. (p. 159)

7Le statut de l’air, sa production et sa distribution sont donc au centre de cette société fictive. Il s’agit de sa caractéristique la plus manifeste et d’un principe de régulation majeur. Or, le récit prend non seulement la forme du monde parallèle, mais aussi celle de la fin du monde, puisqu’il se termine avec la destruction de la cité suite à la rébellion des opprimés, victoire tragique des faibles sur le reste de la hiérarchie : « C’est la fin. Le ciel solide tombe sur le sol avec un poudroiement flamboyant. » (p. 303) Vraisemblablement, le personnage principal meurt sous les éboulements, asphyxié.

Une société en manque d’air

8La ressource en air étant le principal marqueur de la hiérarchie socioéconomique, capable de convertir le pouvoir social en potentiel vital (c’est-à-dire en qualité et en durée de vie), il invite à examiner la configuration des strates sociales au centre de cette fiction. Il y a trois castes. Les « bovrils » sont les dominants de la classe des aristocrates, physiquement robustes. Ils sont servis par les « pubils » ou « cubils », de constitution plus mince, technocrates inféconds dont le crâne ramolli a été modelé par l’université en forme de cône – ce qui permet le calembour raillant l’institution dite de la « Grande Cônerie ». Leurs inférieurs sont les « zeroes » de la classe ouvrière.

9Ces classes sociales sont calquées sur le règne animal. Les « zeroes » évoquent des créatures rampantes, tandis que la caste des « bovrils » fait référence à la connotation bovine. Une nette distinction est établie entre la classe supérieure et le reste de la population, dans le clivage bovrils / pubils :

[…] s’il y a des bovrils et des bovrilles, il semble que tous les autres membres de la communauté soient confondus sous le nom de pubils. C’est un nom générique : il y a le pubil, comme il y a le canard, le chien de mer… […] Le pubil est une espèce de neutre, comme il y en a chez les fourmis, remplissant toutes les fonctions utiles ; il n’est ni mâle ni femelle et il n’y a pas de mariage parmi eux. (p. 107-108)

10Le pubil est neutre parce qu’il est asexué et non autorisé à se reproduire. Les bovrils sont quant à eux les seuls autorisés à se marier. Mais pour comprendre pleinement le phénomène de prolétarisation extrême en vigueur dans ce monde, il faut s’intéresser à la classe inférieure, celle des « zeroes », et au sort peu enviable qui lui est réservé : « […] on parle généralement des zeroes avec un mépris mélangé de pitié. On dirait parfois qu’ils sont la plus basse classe, les parias et les intouchables de cette étrange cité. On parle souvent d’eux comme s’ils étaient plongés dans un état d’abrutissement irrémédiable. » (p. 108)

11Les règles de distribution de l’air, denrée rare et artificielle, expliquent comment se consolide cette organisation très inégalitaire : on maintient les inférieurs en manque supportable d’air pour les empêcher de se fortifier et de contester l’autorité des supérieurs. Cet ordre des choses justifie des gammes d’air indexées sur les privilèges sociaux. Il y a en effet une gradation dans les valeurs attachées à diverses qualités d’air, qui culminent avec les « airs de luxe », parfumés et enivrants, permettant de renouveler l’air souillé notamment par les relations sexuelles et les ébats : « […] ces réservoirs (les soi-disant extincteurs) contiennent des airs de luxe, très chers, dans lesquels on se baigne pour effacer toute trace du péché que nous venons de commettre » (p. 167). Ces denrées précieuses sont conditionnées comme des parfums haut de gamme, voire comme des joyaux :

Les ballonnets, bulles, réservoirs et autres récipients dans lesquels les airs luxueux sont mis en vente doivent être des œuvres d’art, pour la fabrication desquelles on a ressuscité d’antiques procédés depuis longtemps oubliés, compliqués et coûteux. Moyennant quoi les airs de luxe demeurent tout à fait inaccessibles pour les zeroes, et même pour les pubils. (p. 216-217)

12Il n’y a donc pas le même air partout. Celui qui est disponible dans les lieux publics, où il n’est pas payant, constitue la version « bas de gamme », au seuil du supportable. Ailleurs, les airs s’inscrivent dans certaines catégories de prix en fonction de leurs qualités et bienfaits : pour le bain après débauche, comme excitants, comme drogues, pour la purification, la toilette, etc.

13Dans la mesure où ces airs influent sur les physiologies et les états de santé, ils peuvent donner accès à de nouvelles perceptions, plus raffinées : « Certains enfants de riches dont les mères et eux-mêmes ont été élevés dans une atmosphère de luxe deviennent capables, paraît-il, de percevoir intuitivement le continuum à quatre dimensions. » (p. 170) Ce privilège n’est pourtant pas exempt d’effets néfastes, puisqu’« […] il arrive souvent que les cerveaux suroxygénés de certains bovrils ou bovrilles sombrent dans le gâtisme. Irrigués trop abondamment par un sang trop riche, ils sont pour ainsi dire cuits, brûlés par le liquide qui devrait les entretenir et les nourrir » (p. 170). À l’inverse, chez les pauvres zeroes, les cerveaux sont atrophiés en raison de la mauvaise qualité de l’air. Certains êtres, considérés comme charitables, consentent à apporter l’air pur déjà utilisé par les bovrils, et donc souillé, aux zeroes, pour qui cet air de récupération reste meilleur que l’air ambiant.

14L’air est monétisé. Le salaire même des zeroes est directement compté en ressource vitale : ils reçoivent des bols d’air (comme en d’autres contextes les bols de riz…) qu’ils placent ensuite dans les urnes des compteurs à air, pratique qui en dit long sur l’organisation capitaliste de la société, attentive à réguler ses valeurs d’usage et d’échange :

La quantité d’atmosphère délivrée en échange des bols d’air a d’abord augmenté. […] L’air affluait dans les canalisations : il semblait que tout le monde allait respirer en bovril. Mais justement cela ne faisait pas le compte des bovrils. Leur autorité s’affaiblissait. Les zeroes n’avaient plus besoin de travailler beaucoup pour avoir leur bol d’air, et ils devenaient arrogants. La situation devenait dangereuse. Le conseil des bovrils décida de donner un tour de vis aux robinets des compteurs et de délivrer en échange des bols juste la quantité d’air nécessaire à la vie. […] Mais après l’application de cette mesure, il restait de l’air en trop. Il s’accumulait dans les aéromètres. On ne savait qu’en faire. Le déverser dans les cavernes habitées ? Il se serait accumulé jusqu’au sol. C’était en faire cadeau aux zeroes, aux pubils, les libérer de l’obligation de travailler pour leurs bols et ébranler tout l’édifice social. (p. 207-208)

15Les bovrils sont ainsi les patrons d’une gigantesque usine à airs dont ils vendent le produit très cher et dans différentes gammes.

16Si l’air fait système, sur les plans physiologique et économique, c’est parce qu’il fonctionne en vase clos et de manière cyclique, en raison de la configuration même du milieu interne, « intraterrestre ». Il faut donc aussi gérer les déjections et assurer un recyclage constant des ressources afin que rien ne se perde, puisque rien ne se crée véritablement. Cela génère des comportements rituels régulés au niveau national :

Chaque corps humain […] est une fabrique de san. Je l’écoutais, très intrigué, vaguement inquiet. Je frémis d’abord en croyant comprendre que le san était du sang, et que pubils et zeroes, en vrais vampires, se dérobaient mutuellement leur sang pour avoir de quoi respirer. […] Non, le san était autre chose que du sang, quelque chose de bien plus naturel, de plus pur. (p. 220-221)

17En fait, il s’agit des déjections des zeroes qui, sur les ordres cérémonieux de leurs supérieurs, s’en acquittent de concert, en chantant, en guise de dévouement et d’affection à La-Pah-Trîh, dans une fosse d’aisance collective. Le pays s’appelle d’ailleurs, significativement, la « Panachie » et ses habitants les « Panachieurs » (p. 264).

18La fonction physiologique de défécation des zeroes devient dès lors un devoir envers la patrie, car ce sera la source d’azote nécessaire à la fabrication de l’air, lui-même monnaie et signe de distinction sociale en fonction de son degré de pureté. Ce processus est nommé « despot », à traduire par « devoir national », chaque membre de la classe inférieure versant ainsi son « obole intime et propitiatoire dans la fente de la gigantesque tirelire » (p. 232). La roue des injustices continue de tourner, appuyant cette satire explicite du patriotisme contraint en régime totalitaire.

19Cependant, la dissidence anarchique se met en place. À la fin du récit, une rébellion secrète des zeroes s’organise, forte de réunions et d’ateliers aérigènes clandestins. L’ordre est en passe d’être bouleversé par un mouvement contestataire venu des bas-fonds et aspirant à un nouvel « âge d’air » (p. 288) en guise d’âge d’or. Le récit du protagoniste principal se termine avec l’épisode de la révolte des rebelles zéroïques, qui provoquent l’effondrement de la ville en un gigantesque tremblement de ciel.

20À vrai dire, les perspectives d’un réel changement sont plutôt faibles et tendent à suggérer l’accomplissement de la dystopie jusqu’à sa fin, comme le confirme d’ailleurs l’illusion d’un hypothétique sauveur. Selon leurs croyances, les zeroes espèrent en effet un sauveur providentiel que le protagoniste principal semble miraculeusement incarner à leurs yeux, tel un Moïse ressurgissant du passé :

Depuis des siècles, les damnés de l’enfer souterrain se répètent qu’un jour un homme venu de la surface gelée, un survivant de cette race hypothétique qui vécut au soleil et se baigna dans les eaux terrestres quand elles n’étaient pas encore solides, apparaîtra sur les confins de la Subterranée, miraculeusement sauvé des glaces et du bec des vautours. Il viendra, ce héros, sauver les zeroes, et leur apporter ce bonheur chimérique auquel ils aspirent avec une si touchante persévérance : respirer à leur aise et remplir leurs poumons sans avoir à payer leur bol d’air à un maître. (p. 272)

21Le personnage espéré n’est en réalité qu’un anti-héros médiocre et hasardeux, enclin à regretter son petit confort rassurant et très loin de se décider à agir pour la collectivité :

Plus que jamais j’ai la nostalgie de mon confortable appartement du siècle xx, de mon cabinet de travail, si bien organisé pour ne pas travailler, de mes pantoufles et de mon fauteuil. Que diable suis-je venu faire ici, moi, Sylvain Le Cateau ? Je ne suis pas un héros, moi ! Toute cette fantasmagorie peut être amusante, mais elle m’amuserait bien davantage si je pouvais la voir sur la scène du Châtelet, du fond d’un bon fauteuil d’orchestre, avec la certitude de pouvoir regagner mon lit et mon home une fois la représentation terminée. (p. 277)

Anticipation et satire : une littérature engagée ?

22L’auteur, Régis Messac, livre ici une fiction sociale satirique en même temps que la description d’un monde parallèle et la déclinaison d’un scénario de fin du monde. Professeur de lycée et journaliste littéraire, mort en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été un spécialiste de la littérature de genres, particulièrement de la fiction d’anticipation. On lui doit des études pionnières sur le detective novel4 et sur les premières utopies, ces dernières étant recensées dans un répertoire bibliographique5 bien informé, qui montre qu’il a compris tôt la nécessité de cartographier cette production. Il s’est fait le connaisseur de ce genre aux États-Unis et a été en contact avec Hugo Gernsback, l’initiateur dans les années 1920-1930 des pulps et de ce qui se nomme alors la « scientifiction ». Dans son sillage, Messac a eu l’initiative de la première collection éditoriale de science-fiction en France avec « Les Hypermondes ».

23Il a livré dans Quinzinzinzili6 (1935) une fin du monde provoquée par une arme fondée sur un usage létal de l’air : un gaz asphyxiant qui se crée à partir de l’atmosphère terrestre et qui n’épargne miraculeusement qu’un groupe d’enfants et un adulte qui se trouvaient dans une grotte pendant l’usage de l’arme. Dans d’autres de ses fictions, notamment Valcrétin7 rédigé en 1942-1943, il dénonce les effets délétères d’une idéologie à laquelle l’être humain se soumet et qui l’entraîne dans une involution allant jusqu’à la déshumanisation. Outre la maîtrise des codes du récit conjectural, son écriture est donc aussi éminemment contextuelle et chargée idéologiquement. Elle est en adéquation avec ses opinions, lui qui a investi l’écriture pamphlétaire avec brio, a développé une méfiance à l’égard de toute institution un peu trop établie, à gauche comme à droite, et a participé pendant la guerre à un réseau de la Résistance, ce qui lui a valu d’être arrêté et de mourir en camp de concentration.

24Avec La Cité des asphyxiés, on comprend la gravité du message centré sur l’oppression, le totalitarisme et la précarisation, qui peut faire écho aux craintes de la période troublée d’entre-deux-guerres pendant laquelle cette fiction a été imaginée. S’y mêlent un humour satirique et un certain art des calembours et des à-peu-près qui contribuent à une caricature du nationalisme aveugle et oppressif, dénonciation qui culmine avec la Marseillaise rythmant les défécations des donneurs de « san » pour La-Pah-Trîh. Une matérialisation en quelque sorte « par le bas » de l’endoctrinement est lisible dans ces conceptions de la grandeur des valeurs patriotiques, ici burlesquement sacralisées :

Chose extraordinaire, presque tous les savants étaient d’accord sur l’interprétation du chant qu’il [le rituel chanté des déjections] reproduisait. C’était évidemment un chant sacré, un hymne religieux, exaltant le manitou et les totems des anciens hommes. Bien que le langage archaïque dans lequel il était composé fût à peu près indéchiffrable, certains mots bien reconnaissables pouvaient servir d’indication. C’est ainsi que dès le début on reconnaissait le nom de La-Pah-Trîh, qui était celui de la grande cité subterranéenne des bovrils. Il était clair que ce nom avait été d’abord celui d’une divinité, d’une divinité barbare. (p. 195)

25Fort de son ancrage patriotique soigneusement entretenu de manière rituelle et collective, ce monde souterrain au fonctionnement totalitaire s’appuie sur un enseignement abrutissant, l’éducation consistant littéralement à ramollir le cerveau pour mieux le formater :

Dans toutes les écoles, on leur arrose longuement la tête de lotions tièdes. Des torrents d’émollients, fluides, liquides ou oléagineux, des flots de shampooings adoucissants se déversent sans arrêt sur les boîtes crâniennes de ces jeunes espoirs, afin de les préparer congrûment à l’éducation qu’ils vont recevoir. […] En effet, aussitôt que les crânes sont suffisamment ramollis, on fait passer les futurs bovrils dans la Grande Cônerie, qui est à peu près l’équivalent de notre université, et qui est ainsi nommée parce qu’on y façonne les têtes en forme de cônes. […] Les crânes adolescents, rendus aussi faciles à pétrir que des blocs de figuline, sont enfoncés dans des moules coniques, et en sortent parfaitement moulés en forme de cône, de tronc de cône, de double cône ou de triple cône. (p. 188-189)

26La visée manifestement politique de ce texte à charge amène à réfléchir aux caractéristiques formelles de l’anticipation : dans quelle mesure cette fiction est-elle ancrée dans le présent de sa réception et quelle est la portée de la conjecture ici déployée ?

27La structure narrative prend la forme du récit enchâssé. Une introduction par Belle Sims, fille d’un illustre savant continuateur d’Einstein, englobe une narration par le protagoniste principal, Sylvain Le Cateau, livrée sous la forme de trois fragments. Concernant les repères spatio-temporels, Belle écrit à Paris en 1942 (le récit s’ouvre à la date précise du 1er janvier 1942), tandis que l’histoire de Sylvain qui survient dans le monde souterrain se déroule dans un futur non précisé. Non seulement il s’agit d’une anticipation au regard du cadre chronologique du récit, mais en outre le roman thématise le voyage dans le futur avec un appareil propre à parcourir le temps, le chronoscope, mis au point par le scientifique Rodolphe Carnage, compagnon de Belle Sims. Notons le paradoxe selon lequel un dispositif destiné à voir dans le passé – parce que Carnage « rêvait d’aller passer une saison chez les Néanderthaliens ou chez les pithécanthropes Javanais » (p. 27) – devient par erreur le moyen d’une projection dans le futur.

28Le récit enchâssant présente des cautions scientifiques, tandis que le récit enchâssé constitue un témoignage incertain et limité, pour ne pas dire improbable : Sylvain écrit sur des ardoises et les affiche à l’écran du chronoscope (ce qui constitue dès lors des « chronogrammes »), écran de l’autre côté duquel Belle et Rodolphe déchiffrent et recopient les messages. L’ensemble est en double décalage, à la fois temporel, parce que les informations leur viennent du futur, et monologique puisque Sylvain les envoie sans savoir si elles sont reçues, à travers un discours d’adresse plus qu’incertain :

Ô vous pour qui j’écris, me lisez-vous, me voyez-vous ? Je ne le saurai jamais. Il m’est impossible de vous voir ; impossible de savoir si mon message peut vous parvenir. Il est possible, au contraire, que tout le mal que je me donne, le travail fastidieux qui consiste à tracer tous ces caractères l’un après l’autre sur une surface, une substance dont j’ignore la nature et la contexture, soit un travail aussi dérisoire que celui de l’enfant qui trace avec un bâton de vagues gribouillages sur le sable, à l’heure de la marée montante. (p. 45)

29À cela s’ajoute le statut du narrateur non fiable. On a déjà vu que Sylvain est présenté comme un non-héros : « Dire que c’est lui qui va être le héros de ce récit ! Triste héros d’une invraisemblable aventure. Et jamais homme ne fut moins fait pour les aventures ! […] Fut-il jamais personnage plus falot, plus insignifiant ? Médiocre dans toute la force du terme. » (p. 24) Pire encore, Sylvain ne comprend pas la réalité nouvelle qu’il perçoit. Il est un œil plus qu’un cerveau, témoin problématique d’une réalité qu’il déforme spontanément. Il livre donc une lecture ostentatoirement fautive de l’inconnu, ce qui compromet la validité de son interprétation. D’ailleurs, il se présente explicitement comme une instance qui doute :

Maintenant j’ai des doutes. J’ai des doutes sur tout, d’ailleurs. Parfois j’ai l’impression d’avoir tout compris. Et tout à coup, j’ai le sentiment profond, invincible, accablant, de n’avoir rien compris et d’être à tout jamais impuissant à comprendre, d’être enveloppé de toutes parts d’un brouillard opaque de mystère et d’inintelligible. (p. 61)

30Ce dispositif narratif de mise en abyme d’une perception tronquée conduit à porter un regard neuf sur la réalité environnante, ce qui questionne les frontières du familier et de l’étrange :

Si par impossible je revenais de ce pays fantastique, je serais bien incapable de décrire les mœurs, les habitudes, les lois, la mentalité des habitants de ce monde subterraqué. Ou alors, j’en ferais sans doute, involontairement, la plus grotesque caricature qui soit. Une interprétation pleine de non-sens et de contre-sens. Au fait, est-ce que ce n’est pas toujours comme ça ? Même pour notre monde soi-disant familier ? J’ai maintenant quelquefois le soupçon que je n’ai rien compris à ce xxe siècle où je vivais ; que j’ignorais les choses les plus importantes dans la vie de ce Paris qui me servait de résidence… (p. 75)

31Ce point de vue résolument non-informé et en phase de découverte offre paradoxalement un déploiement présentatif et progressif de la réalité future exposée. Malgré les lacunes, les données relatées permettent une compréhension de la part du lecteur, qui peut aller au-delà de la première interprétation proposée. C’est dans ce décalage satirique entre un narrateur ignorant et un lecteur informé, et d’autant plus concerné qu’il peut trouver des résonances avec son contexte sociopolitique immédiat, que s’exprime pleinement le point de vue de l’auteur. Comme le note Roger Bozzetto8, cet observateur à la fois naïf et conformiste permet un dévoilement, ainsi qu’un jeu interprétatif par le lecteur lui-même. Il place ce dernier en position dominante par rapport au point de vue tronqué par une perception dysfonctionnelle de l’anti-héros.

Généricité dystopique

32L’ancrage spatio-temporel est incertain par rapport au monde de référence, d’autant plus que l’entrée dans ce monde parallèle se fait de manière fortuite, sur le mode de l’erreur et du tâtonnement, parce que Sylvain Le Cateau a joué avec le chronoscope, qui permet de visionner des scènes d’une autre époque, sur le mode télévisuel : « Ce qu’on voit, c’est bien simple : c’est une espèce de cinéma. Je veux dire qu’il y a surtout un écran, et que sur cet écran, on voit apparaître des scènes bizarres, qui viennent, paraît-il de l’avenir, de l’en-avant du temps. » (p. 28) Sylvain est porté disparu avant qu’on ne s’avise qu’il est dans le futur, ce que l’on déduit des cheveux retrouvés sur place et de sa figure suppliante et paniquée qui apparaît sur l’écran, où il porte un costume particulier et est devenu chauve.

33Mais le récit développe tout de même un futurisme ponctuel et thématique, qui passe notamment par des inventions technologiques. Dans cette réalité parallèle, il existe par exemple des transports en commun adaptés, « [d]es espèces de tramways subterrains, des tramways à trolley suspendus à un trolley qui raye le plafond caverneux » (p. 61-62). La mesure du temps demeure l’unité du jour, mais un nouvel appareil permet de l’indiquer, plus sophistiqué et calqué sur l’évolution des marées :

C’est une espèce de gyroscope géant placé dans une alvéole figurant le ciel bleu, avec ses constellations, fort exactement reproduites, le tout incrusté dans le ciel rocheux de ce monde subterraqué. […] Le stellarium, je veux dire cette demi-sphère bleue, sert d’habitacle à un vaste volant gyroscopique qui tourne sur lui-même, en 24 heures, autant que j’ai pu m’en assurer. (p. 103-104)

34Quant aux télécommunications, elles reposent sur des journaux parlés, un « téléphone ondique » (p. 258) et des journaux écrans qui rappellent le téléphonoscope de Robida et anticipent de douze ans les télécrans du 1984 de George Orwell (1949) :

Milvane s’est dirigé vers un écran placé à côté de la baie. Il manœuvre la coulisse ; le paysage du dehors disparaît, caché par un panneau mobile. L’écran seul est visible, maintenant, faiblement translucide. Je sais de quoi il retourne ; j’ai déjà vu fonctionner cette « distraction ». […] C’est à ce qu’il me semble une combinaison du journal mural et du cinéma. J’ai cru comprendre, à certains commentaires, que cela donnait des renseignements sur les événements récents. (p. 116-117)

35Le progrès communicationnel passe par une langue faite de télépathie et d’algèbre. Il s’agit d’un langage abrégé, en partie chanté et gesticulé : « Il y a comme des accents indiqués par le geste et des gestes qui ont une valeur d’exposants ; je veux dire qu’ils modifient la parole à laquelle ils s’appliquent dans des proportions aussi considérables que les exposants de l’arithmétique. » (p. 67) En revanche, l’écriture en tant que pratique et notion a presque complètement disparu, n’étant au mieux qu’une réalité archaïque regardée comme un rituel occulte :

Ils ne peuvent rien comprendre à ce que je fais, et ils ne pourront jamais rien comprendre : dans le monde où je suis, personne ne sait lire ni écrire. Mieux encore : personne n’a plus la moindre idée de ce que c’est que l’écriture. S’ils me voient faire, ils doivent adopter la même attitude méprisante et amusée qu’un explorateur observant un sauvage en train de manier ses gris-gris. Telle est d’ailleurs l’attitude commune à mon égard. (p. 47)

36Ces éléments futuristes ne suggèrent pourtant qu’un progrès en demi-teinte. D’une part, il y a ce qui peut apparaître comme une régression. Ainsi l’usage du feu s’est-il perdu, précisément parce que l’air de combustion est limité et que la fumée ne pourrait être gérée. D’autre part, certaines drogues modifient les états et les perceptions, en particulier celle de la durée, ce qui décale chacun par rapport aux autres et ne permet plus de se situer dans une temporalité commune partagée :

Ils ont un liquide qu’ils appellent extiro, ou étiro, généralement présenté dans des capsules ou des bonbons fondants, et qui a pour propriété de ralentir à l’extrême l’écoulement de la durée – ou du moins le sentiment que nous en avons. Dans un espace de cinq minutes gyroscopiques on peut entasser une infinité de rêves, de réflexions, de souvenirs, de méditations… toute une vie. Si j’ai bien compris, cette drogue sert surtout aux gens très occupés, très pressés, qui veulent utiliser au maximum les brefs instants de repos ou de loisir dont ils disposent. Ils peuvent ainsi comprimer six ou sept heures de rêverie ou de far-niente, ou même de sommeil, en quelques minutes. Naturellement, on dispose aussi de la drogue contraire, celle qui comprime le temps, le brevo. […] Ceux qui s’ennuient, qui sont obligés d’attendre, quelqu’un ou quelque chose, n’ont qu’à absorber quelques petits verres de brevo, et le temps élastique s’aplatit en un bref instant. (p. 164)

37Il ne s’agit donc pas seulement d’un monde inversé conçu comme l’hologramme binaire du réel de référence, mais bien d’une élaboration fictive sophistiquée, avec ses propres critères sociaux, culturels, techniques et même ses lois physiques et perceptuelles. Ce monde n’est pas que parallèle. Il excède le seul cadre générique du monde perdu. Il se précipite vers une fin à peu près certaine et mobilise les codes dystopiques pour mieux faire écho à l’actualité.

38Plusieurs indices intertextuels confirment d’ailleurs cette lecture générique. D’abord, on trouve une intertextualité explicite avec le romanesque vernien, qui fait partie des références littéraires du personnage principal (voir p. 137-138). Ensuite, une référence finale à H. G. Wells (voir p. 306-307) donne l’occasion à l’auteur de faire entendre sa voix, façon métanarrative de légitimer sa propre approche d’une tradition littéraire qu’il connaît bien.

L’ailleurs (ir)respirable : une montée en puissance des écofictions9

39Après ces considérations thématiques et génériques, il reste à situer dans la vaste gamme des fictions d’anticipation la poétique de la raréfaction qui fonde le monde subterranéen rationné en air de Messac. Si l’air représente ici le paramètre majeur de la dystopie, en est-il de même pour la plupart des fictions de fins du monde ou de mondes alternatifs anxiogènes ? Constitue-t-il alors l’un des indicateurs structurels les plus sûrs de la dystopie ? Une petite typologie en trois cas de figure permet de s’en faire une idée.

40Le premier cas répond à des visées ludiques : il existe nombre de fictions qui appliquent à la question de l’air, de l’atmosphère ou de la respiration des variations minimes et localisées, à des fins généralement fantaisistes ou fantastiques. Ainsi du récit bref de Jean-Marie-Amédée Paroutaud, L’Air (1945)10, fondé sur certaines modifications ponctuelles des lois naturelles et physiques connues. Ce récit s’inscrit dans une veine fantastique tout en présentant les phénomènes décrits comme ordinaires. Il développe la possibilité que l’air se densifie, composant alors une espèce de « boue gluante mais insonore », phénomène qui pose particulièrement problème aux aviateurs, qui risquent de la sorte de se heurter à des colonnes d’air et de fracasser leur engin sur ces blocs invisibles.

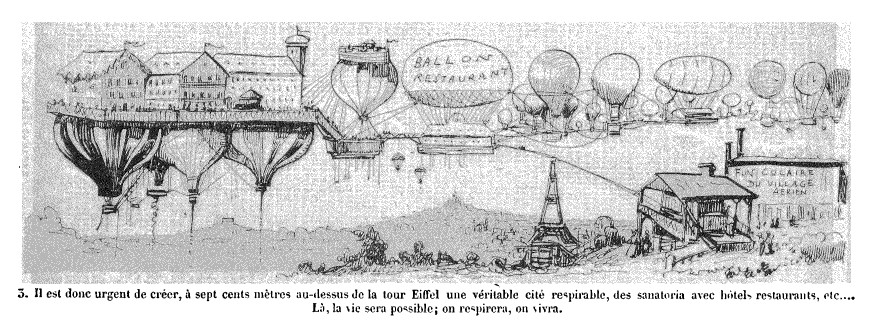

41Dans la même perspective, le dessinateur Henriot s’était fait le précurseur de telles fictions dans la presse de vulgarisation scientifique et dans la petite presse satirique illustrée11 du début du xxe siècle, en déclinant abondamment la thématique. Dans « Cures d’air », un récit en quatre images légendées (figure 1) paru dans le supplément de La Nature, Nouvelles scientifiques, le 12 mai 1900 (no 1407), il imagine que la pollution urbaine nécessite la création d’une cité aérienne respirable, située à sept cents mètres au-dessus de la Tour Eiffel.

Fig. 1. Henriot, « Cures d’air », La Nature. Nouvelles scientifiques, no 1407, 12 mai 1900, p. 95 [extrait]. © Conservatoire numérique des Arts et Métiers – Cnum

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.54/535/100/544/5/428, consulté le 12 février 2024.

42De même, son dessin intitulé « Usine à gaz respirable » (L’Illustration, no 3451, 17 avril 1909) montre un homme riche que son médecin déclare empoisonné par l’air pollué de Paris. En réaction, le millionnaire se lance dans le projet démesuré mais philanthropique de construire des usines à oxygène et les conçoit comme un véritable système de distribution urbain :

Nous envoyons par des canalisations de l’oxygène pur dans tous les appartements de Paris, dans ceux des riches et surtout dans ceux des pauvres… Nous en envoyons partout, dans les théâtres, comme à la Chambre, dans les ateliers et dans les appartements… Oui, monsieur, eau filtrée et gaz oxygène à tous les étages… le sauvetage de l’humanité est là12 !

43Dans « Le casino aérien », paru dans L’Illustration le 8 mai 1909 (no 3454), l’air liquide permet de congeler des nuages et, en les assemblant, de créer une île volante accessible par aéroplane, occasion notamment d’y respirer un air d’une grande pureté. Le dessin légendé d’Henriot intitulé « La solidification des nuages » (figure 2) paru dans le Journal amusant le 1er mai 1909 (no 514) envisage même la possibilité de construire des pavillons aériens. Là, quelques privilégiés se rendraient en aéroplane « faire une cure d’air et prendre chaque matin leur oxygénée Cusenier », selon un jeu de mots évoquant facétieusement non pas la respiration mais l’« absinthe oxygénée » brevetée par le distillateur Cusenier, qui la commercialise depuis une quinzaine d’années sous l’argument hygiéniste des propriétés bénéfiques et réparatrices du gaz vital.

Fig. 2. Henriot, « La solidification des nuages », Journal amusant, no 514, 1er mai 1909,

© BnF Gallica

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5501599c/f4.item, consulté le 12 février 2024.

44Enfin, dans son court récit sous images intitulé « L’adduction de l’air », paru dans L’Illustration du 30 janvier 1926 (no 4326), il s’agit cette fois non pas de se déplacer vers un air plus pur, mais de le faire venir à soi en le puisant ailleurs pour l’importer. Il serait ainsi possible de recevoir l’air des montagnes, celui capté au-dessus de la mer ou encore d’acheminer en hiver de l’air chaud provenant de régions du monde aux températures plus élevées, le tout grâce à un système de tuyaux reliés à des machines à compression :

[…] Désirez-vous de l’air salin ? Vous recevrez une bonne petite brise de mer, cueillie sur les plages de l’Océan ou de la Méditerranée.

Voulez-vous de l’air des montagnes ? Il vous en viendra directement de nos stations des Alpes ou du pic du Midi.

De l’air chaud en hiver ? Nous vous l’expédierons de Biskra, de Tombouctou ou de tout autre point du désert.

En été, par les grosses chaleurs, vous n’aurez, pour vous rafraîchir, qu’à ouvrir la conduite des vents du Nord.

Il n’y a à envisager comme dépense que les machines à comprimer l’air à son lieu d’origine et un certain nombre de tuyaux dont nous espérons bien pouvoir réduire le diamètre à celui de simples fils télégraphiques13.

45Après ces figurations ludiques explicites de la thématique de l’air, le second cas de figure à considérer concerne au contraire les fictions qui auraient dû logiquement traiter la question de l’air de manière centrale mais qui choisissent significativement de ne pas le faire. Elles invisibilisent ainsi la thématique de la respirabilité que le cadre du récit semblait pourtant appeler. Le roman La Révolte des volcans de Camille Audigier paru dans Les Feuillets bleus en juillet 1935 décrit dans sa troisième partie un monde intra-terrestre habité par une civilisation évoluée, qui s’étend dans des zones organisées en villes, telle Radiopolis, capitale de Palestrie. Il s’agit d’humains parlant latin, des descendants d’ancêtres déjà intra-terriens croisés avec des soldats romains qui s’étaient perdus et avaient survécu sous terre. On peut juger à ce passage de leur degré plutôt élevé de niveau de vie : « Le docteur nous introduisit ensuite dans une salle où une collation, composée d’un gâteau de fruits frais et confits et de boissons aromatisées, était servie. Après quoi, il nous fit visiter sa demeure, construite sur le vaste plan des anciennes habitations romaines14. » On apprend qu’ils connaissent les explosifs depuis dix siècles, ainsi que les ondes et la quatrième dimension (c’est donc aussi, sur ce point, un récit d’anticipation). Leur technologie et leurs modes de transport, notamment par avion, ont été perfectionnés, de même que les télécommunications, désormais instantanées. Le climat est tempéré chaud. Mais l’air n’est pas mentionné alors qu’on a affaire à un monde clos et que sa géophysique spécifique est quant à elle plutôt détaillée : on sait qu’il possède son propre soleil, l’« astre radial », dont un tiers de la surface est éteint. Lorsqu’il fait son évolution, de l’est à l’ouest, il présente sa partie refroidie pendant une partie de la durée quotidienne, qui équivaut alors à la nuit. Il y a aussi des répartitions de température qui semblent similaires au cas terrestre.

46Autre exemple de relégation de la question de l’air, L’Île-sous-cloche (1946) de Xavier de Langlais abrite une civilisation marquée par l’altérité jusque dans les morphologies des individus (doigts surnuméraires, crânes qui carillonnent). Leurs corps sont rendus difformes dès la naissance pour être aptes aux fonctions sociales et professionnelles à remplir. Alors que leur univers apparaît peuplé de monstres sans éthique et sans pitié, ces Ilsouclochiens se considèrent quant à eux arrivés à une étape plus évoluée que l’ancienne humanité. Pourtant, leur organisation sociale est soumise au hasard rotatoire : une roue marquée de nombre est tournée et son résultat numérique détermine aléatoirement toutes les décisions et actions. Dans cette fiction, la question de l’air, qui aurait dû être centrale en raison du milieu clos, n’est abordée que de manière rapide et anecdotique. On apprend que les Ilsouclochiens ont réussi à contrôler leur climat grâce à un dôme de cristal qui ne laisse pas filtrer le soleil, et dès lors a aboli toute cyclicité jour/nuit. Cela nécessite un système d’aération et de renouvellement de l’air peu précisé. En l’absence de nature et de végétation, ils cultivent plutôt les métaux, dans un parc aurifère qui contient notamment des épis d’or et des fruits de fer. Ils n’absorbent pas d’alimentation solide mais uniquement sous la forme gazeuse de « collations fumigènes15 » dont on sait également peu de chose.

47Après ces exemples d’une subordination de l’air à des paramètres sociétaux qui tendent à l’occulter, il reste un troisième et dernier cas, inverse, à considérer : les fictions d’anticipation développant un traitement réservé à l’air. Il s’agit bien souvent de récits catastrophistes axés sur le tarissement des ressources vitales et orientés vers une réflexion climatique. C’est par exemple le cas de La Mort de la Terre (1912) de Rosny aîné16. Le récit présente un schéma de raréfaction qui évoque celui des asphyxiés de Messac, à ceci près que la réflexion sous-jacente porte moins sur la condition de l’homme en société que sur la place de celui-ci dans la totalité du cosmos. Précurseur à sa manière d’une réflexion sur l’Anthropocène, Rosny aîné raisonne à l’échelle d’un système plus vaste, avec un regard surplombant qui rend modeste l’existence de l’humain en tant que créature parmi d’autres. L’histoire est centrée sur un état de manque de ressources généralisé, où la pénurie ne fait que s’accroître, au point d’obliger l’instauration du célibat forcé afin d’empêcher une surpopulation inadaptée aux rares ressources alimentaires encore disponibles. L’être humain est pointé comme la cause de ce tarissement de la Terre. Et il va être supplanté par une autre forme de vie, parasite de l’homme, les ferromagnétaux : « Après trente mille ans de lutte, nos ancêtres comprirent que le minéral, vaincu pendant des millions d’années par la plante et la bête, prenait une revanche définitive17. » Les problèmes ici détaillés, réciproquement démographiques et écologiques puisque la population humaine s’éteint en même temps que les ressources planétaires qu’elle a contribué à épuiser, sont situés dans une vaste amplitude temporelle qui montre que cette configuration terrestre n’est pas neuve : elle dure depuis cinq cents siècles, marqués par une désertification et une répartition clairsemée de la population. On se site bien après les « premiers siècles de l’ère radioactive18 », ce qui offre un éventail des phases successives du déclin : la sécheresse, les tremblements de terre, la pollution par raréfaction de l’atmosphère. C’est donc l’ultime étape qui concerne l’air respirable, dont l’impact atteint l’ensemble de la biosphère.

48La thématique de l’air est un indicateur important de la généricité dystopique, tant elle est porteuse d’enjeux cruciaux articulés au possible et au respirable, qui vont nécessairement de pair. On a vu que La Cité des asphyxiés a plus en commun avec La Mort de la Terre, qui aborde la question de l’air dans une poétique globalement centrée sur l’amenuisement des ressources vitales, qu’avec La Révolte des volcans ou L’Île-sous-cloche qui traitent ponctuellement de l’air sans développement structurel à l’échelle de la société. On retrouve ici la différence générique entre le monde perdu, qui est imaginé comme éloigné de la société connue et n’implique pas systématiquement ces questions de raréfaction, et la dystopie, qui invite à une lecture davantage référentielle et repose plus explicitement sur des considérations politiques de gestion des populations, des infrastructures et des ressources. Dans la mesure où le monde subterranéen de Messac est présenté comme la conséquence d’un changement climatique de la Terre ayant rendu la surface impropre à la vie, ce roman s’inscrit aussi dans la fiction climatique et l’écofiction, genre qui a connu des développements bien avant le xxe siècle et a ensuite croisé les préoccupations sur la respirabilité des grandes villes, à l’image du Paris pollué dessiné par Henriot. Mais c’est désormais l’habitabilité du monde qui est en jeu, ainsi que la responsabilité humaine directement impliquée dans son maintien ou non. Car, comme le constate Sylvain Le Cateau lors d’une rare incursion dans le monde du dehors : « Nous marchons à la surface d’une terre désormais sans atmosphère, ou du moins à atmosphère très raréfiée. Aussi, privée de cette ouate protectrice, de ce matelas gazeux, la terre est exposée sans merci aux radiations destructrices. Oui, la surface de notre pauvre globe est devenue vraiment inhabitable. » (p. 131)

1 Paru en 1937 aux éditions de la Fenêtre ouverte, dans la collection « Les Hypermondes » fondée par Régis Messac lui-même. Le roman a été réédité chez Ex Nihilo en 2010, avec une préface de Roger Bozzetto. Toutes les citations de cet article sont issues de l’édition de 2010. Par convention, seuls les numéros de pages sont indiqués, entre parenthèses, directement à la suite du passage concerné.

2 Pour un aperçu narratif et discursif du genre littéraire de la dystopie en France aux xixe et xxe siècles, voir Valérie Stiénon, « Les fins du monde font-elles genre, ou comment reconnaître une dystopie quand on en lit une ? », dans Les Genres du roman au xixe siècle, dir. Émilie Pézard et Valérie Stiénon, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2022, p. 313-335.

3 Sur ce sous-corpus émergent des fictions d’anticipation, voir les travaux d’Irène Langlet et les recherches lancées à l’Université Gustave Eiffel avec le programme collectif interdisciplinaire Parvis (Paroles des villes) depuis 2019.

4 Régis Messac, Le Detective novel et l’influence de la pensée scientifique, Paris, Honoré Champion, 1929.

5 Régis Messac, Esquisse d’une chrono-bibliographie des Utopies, préface de Ralph Messac, éd. par Pierre Versins, Lausanne, Club Futopia, 2962 [1962].

6 Régis Messac, Quinzinzinzili, Issy-les-Moulineaux, Éditions de la fenêtre ouverte, 1935.

7 Régis Messac, Valcrétin [1942-1943], Paris, Éditions Ex Nihilo, 2009.

8 Dans sa préface à la réédition de 2010 aux éditions Ex Nihilo, p. 9-13.

9 L’écofiction est ici entendue comme un genre de récit abordant, dans une perspective généralement critique, un ou plusieurs thème(s) relatif(s) à l’écologie dans son rapport aux sociétés humaines, qu’il s’agisse du climat, déréglé ou devenu délétère, ou d’un biotope (milieu vital où évoluent des êtres vivants) dénaturé ou menacé. Par ailleurs, sur les convergences entre fictions-catastrophes et écofictions, voir Christian Chelebourg, Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2012.

10 Paru dans le recueil Temps fous (Lyon, Confluences, 1945), dont les nouvelles sont basées sur le même type de déclinaisons ponctuelles d’une variante des lois physiques.

11 L’illustration de vulgarisation scientifique et le dessin de presse satirique ont joué un rôle non négligeable dans l’émergence de la fiction d’anticipation. Quelques repères pour une étude du développement iconographique et descriptif de l’anticipation dystopique sont proposés dans (Bé)vues du futur. Les imaginaires visuels de la dystopie (1840-1940), dir. Clément Dessy et Valérie Stiénon, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.

12 Cité dans Guy Coste et Joseph Altairac, Rétrofictions : encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone, de Rabelais à Barjavel, 1532-1951, Amiens / Paris, Encrage / Les Belles Lettres, 2018, t. 1, p. 938.

13 Henriot, « L’adduction de l’air », L’Illustration, no 4326, 30 janvier 1926, p. 39.

14 Camille Audigier, La Révolte des volcans, dans Les Feuillets bleus, no 302, 6 juillet 1935, p. 849.

15 Xavier de Langlais, L’Île-sous-cloche [1946], Paris, Denoël, coll. « Présence du futur », 1965, p. 13.

16 À propos du roman d’anticipation chez Rosny aîné, voir l’édition par Fabrice Mundzik de l’anthologie J.-H. Rosny aîné, « Les Compagnons de l’univers » et autres récits d’anticipation, Montélimar, Les Moutons électriques, 2014 et les recherches doctorales de Clément Hummel sur la modernité du roman scientifique chez cet auteur (dir. Brigitte Diaz, Université de Caen Normandie). Sur la diversité des genres littéraires investis et la situation dans les lettres belges, voir Un seul monde. Relectures de Rosny aîné, dir. Philippe Clermont, Arnaud Huftier et Jean-Michel Pottier, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2010.

17 Rosny aîné, La Mort de la Terre [1912], Paris, Denoël, coll. « Présence du Futur », 1983, p. 139.

18 Ibid., p. 136.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 1, 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1566.html.

Quelques mots à propos de : Valérie Stiénon

Université Sorbonne Paris Nord

Pléiade