Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

Alexandre Morteau

Le coût des Jeux Olympiques et Paralympiques est un enjeu central de l’organisation de ces évènements, autant pour des raisons financières que politiques. Les dépassements budgétaires des JOP, devenus un objet d’étude et un lieu commun journalistique, sont construits comme un problème public par les groupes militants opposés à l’accueil de cette compétition. L’article montre, à partir d’une comparaison entre Albertville 1992 et Paris 2024, comment l’impératif de transparence budgétaire s’est imposé dans les discours et les pratiques face à la contestation des Jeux et l’omniprésence de la dette publique dans le champ politique.

Both for financial and political reasons, the cost of the Olympic and Paralympic Games is paramount in organizing such an event. Cost overruns are now under scientific and mediatic scrutiny, and anti-Olympic activists have increasingly framed them as a social problem. Based on a comparison between Albertville 1992 and Paris 2024, the article shows how budget transparency has become a norm in the making of the Games. Mechanisms of budgetary control address the defiance against the Olympic Games, as well as public debt debates within the political field.

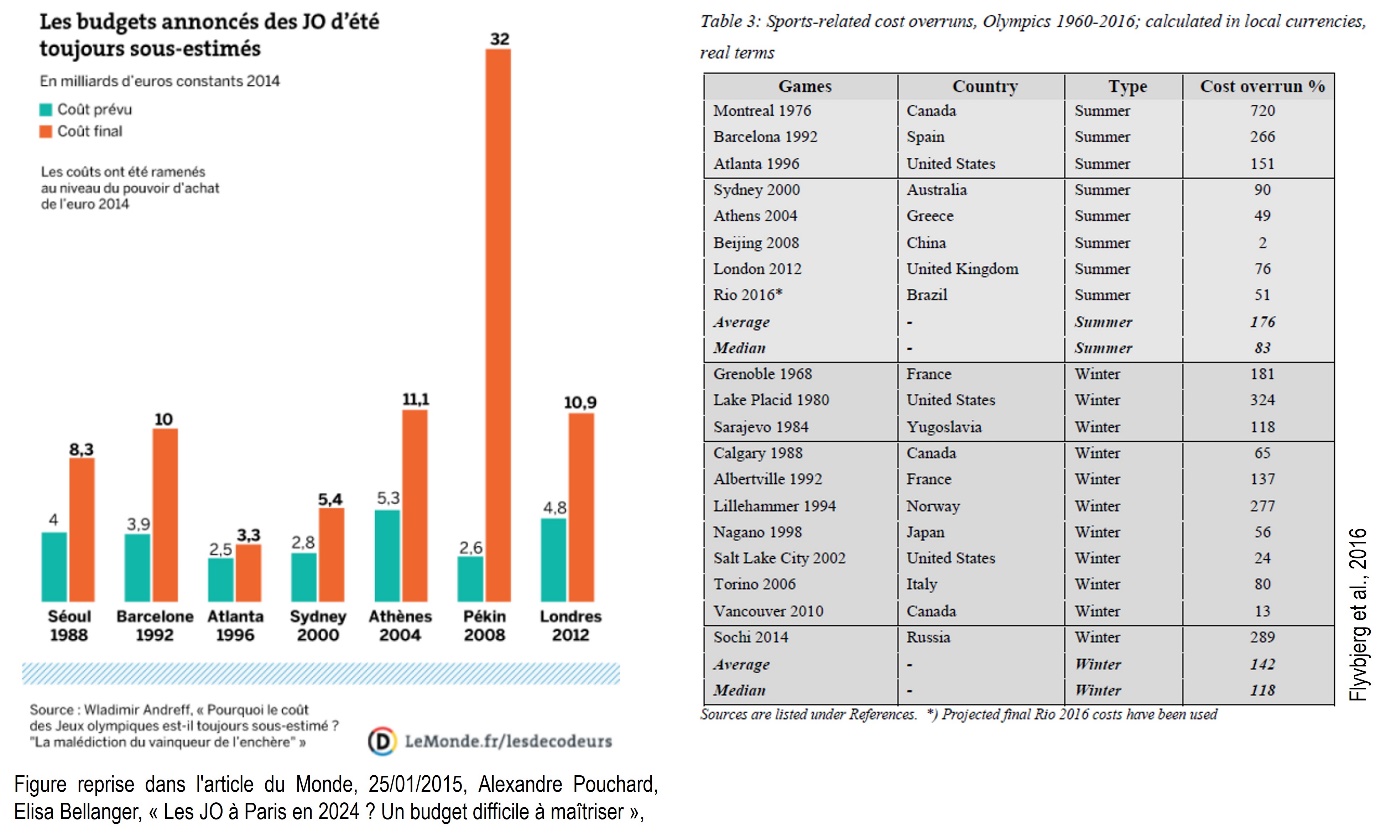

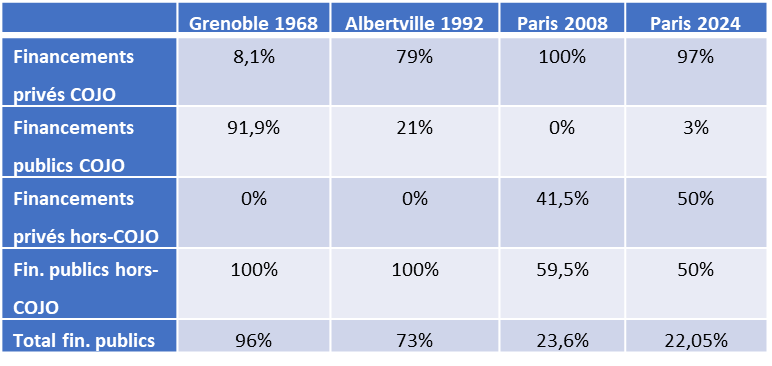

1Des Jeux « modestes » qui reposent sur 95% d’infrastructures existantes ou temporaires, et laisseront au territoire francilien un héritage durable : c’est ainsi qu’est présenté le projet Paris 2024 par le comité de candidature entre 2015 et 2017. Si la candidature fait l’objet d’un traitement plutôt favorable, soutenue par un consensus politique transpartisan, une question revient néanmoins dans la couverture médiatique de ces annonces : est-il vraiment possible de tenir les budgets avancés (6,2 milliards d’euros en 2016, révisés en 6,8 milliards d’euros en septembre 2017) ? Ces interrogations s’appuient sur des précédents et le constat récurrent d’un décalage entre les coûts annoncés en phase de candidature et les montants estimés après l’évènement. Certaines éditions des Jeux Olympiques restent ainsi connues pour la forte augmentation de leurs coûts, à l’instar des Jeux de Montréal 1976 et de la dette que la province de Québec mit trente ans à payer, ou des Jeux de Grenoble 1968, qui ont entrainé une forte hausse de la fiscalité locale pour absorber les dépenses engendrées par les deux semaines de compétition (Arnaud et Terret, 1993). L’institutionnalisation de l’économie du sport depuis les années 1990 a permis de structurer les connaissances autour de ces enjeux et de proposer des modèles théoriques pour expliquer ces décalages récurrents comme la « malédiction du vainqueur » (Andreff, 2012) qui circule largement dans les espaces médiatiques et militants. Les économistes produisent des études pour établir avec précision le coût effectif d’une édition des Jeux Olympiques et le comparer avec d’autres méga-projets (Preuß et al., 2019). Ces recherches objectivent les dépassements budgétaires et autorisent des comparaisons internationales ainsi que l’identification de régularités ou, au contraire, de phénomènes paroxystiques tels que les Jeux de Pékin 2008 ou de Sotchi 2014.

Illustrations. Des données de comparaison des précédentes sessions des JOP

2L’exercice est néanmoins délicat en raison de la dispersion des acteurs impliqués dans l’organisation des Jeux Olympiques et des réticences de certains acteurs publics à fournir des chiffres précis, notamment sur des postes comme la sécurité. Outre ces difficultés d’accès aux données, les chercheurs proposent des définitions divergentes du périmètre budgétaire des Jeux avec des approches plus ou moins restrictives des coûts hors comité d’organisation1. L’objectif de cet article n’est pas de proposer une revue de littérature exhaustive sur ces enjeux, ni de se positionner vis-à-vis des controverses méthodologiques qui agitent ces travaux. Il s’agit plus d’observer que ces opérations de quantification (Desrosières et Kott, 2005), soit par les prises de position scientifiques présentées, soit par la circulation et l’interprétation de ces chiffres au sein d’autres espaces sociaux, participent à une mise en problème du coût des Jeux Olympiques, c’est-à-dire à la construction des dépassements budgétaires comme une situation anormale appelant une réaction des autorités compétentes, notamment publiques, pour y remédier (Gusfield, 2009). Le problème public du coût des JO est ainsi au cœur des mobilisations anti-candidatures qui, depuis la dernière décennie, sont parvenues à faire abandonner de nombreux projets olympiques en Europe et en Amérique du Nord (Bourbillères et al., 2021). S’il convient de prendre en compte les configurations du champ politique local et les luttes urbaines préexistantes dans les espaces concernés, les recherches sur ces mobilisations montrent que l’argument budgétaire est systématiquement présent et déterminant dans l’opposition aux Jeux Olympiques, notamment dans le cadre des consultations électorales (Fabry et Zeghni, 2020 ; Hippke et Krieger, Jörg, 2015 ; Wicker et al., 2017). La contestation n’a donc pas uniquement pour objet l’évènement olympique, mais bien des rapports au politique (Hiller et Wanner, 2011) et des représentations attachées à la fiscalité et la dépense publique qui caractérisent les processus de politisation de l’argent public (Hmed, 2011). Le décalage entre promesses ex ante et résultats ex post alimente ainsi la défiance vis-à-vis des Jeux, incitant les promoteurs de candidature et les organisateurs à afficher davantage de maitrise budgétaire pour maintenir le consensus olympique (Morteau, 2022).

3À partir d’une enquête archivistique et d’entretiens semi-directifs conduits auprès d’acteurs ayant participé à l’organisation des Jeux Olympiques d’Albertville 1992 et Paris 2024, la présente contribution analyse l’affermissement de cet impératif de justification de l’évènement sportif, et sa traduction dans les pratiques des organisateurs et des pouvoirs publics. Nous verrons ainsi que, pour les Jeux savoyards, la maitrise du budget est l’objet d’un rapport de forces entre les agents de l’État et les équipes du comité d’organisation (COJO), qui résistent à ce regard scrutateur et se concentrent sur leurs relations avec les partenaires commerciaux. La question des coûts est importante mais reste alors relativement confinée. Dans les années 1990 et 2000, la construction du problème de la dette publique par des acteurs politiques nationaux et transnationaux pour promouvoir des réformes, constitue un nouveau registre de légitimation de l’action publique, qui trouve bientôt une articulation avec l’organisation des Jeux Olympiques. L’association de ces deux enjeux (le coût des JO et le problème de la dette) est manifeste dans le cas de Paris 2024 où, dès les premiers mois de la phase opérationnelle, différents corps administratifs se mobilisent pour surveiller, et surtout mettre en scène publiquement cette vigilance autour de l’évolution des dépenses relatives au projet. Le renforcement du contrôle budgétaire n’est pas seulement une modalité du gouvernement des Jeux mais, comme le montre l’approche comparative diachronique, la manifestation de dynamiques plus profondes sur la recomposition du rôle de l’État, et sur la dialectique entre mutations du capitalisme transnational, mobilisations collectives et transformations de l’action publique.

1. Albertville 1992 et la délicate régulation des relations budgétaires État-COJO

4Pour les Jeux d’hiver de Grenoble 1968, 95% des 1,1 milliards de francs que coûte l’évènement sont financés par la puissance publique. Les faibles revenus issus du secteur privé et la structure du régime politique de la Cinquième République permettent d’expliquer que « les Jeux de Grenoble furent d’une certaine manière les Jeux de l’État français » (Arnaud et Terret, 1993, p.169). Une quinzaine d’années plus tard, la préfiguration des candidatures successives de Paris et Albertville 1992 traduit les transformations en cours du système olympique et l’investissement croissant des acteurs économiques dans le sport (Barney et al., 2002). Inspirés par le modèle de Los Angeles, les entrepreneurs de la candidature parisienne envisagent d’abonder le budget par des sources de financement privé. La nouveauté du modèle est abordée avec prudence par les hauts-fonctionnaires travaillant sur le budget, qui peinent à estimer les possibilités de mobilisation des entreprises françaises : le financement privé est évalué entre 250 millions2 et 1 milliard de francs3, pour des recettes totales de l’ordre de 5 à 7 milliards de francs et des dépenses comprises entre 8 et 15 milliards de francs4. Les Jeux Olympiques d’été sont anticipés comme une opération déficitaire, et les financements privés comme un revenu d’appoint mais insuffisant pour atteindre l’équilibre. Les entrepreneurs savoyards, qui se lancent dans l’aventure olympique dès 1981-1982, annoncent quant à eux un budget d’organisation plus équilibré où les recettes (2,759 milliards de francs) seraient équivalentes aux dépenses (2,75 milliards de francs) : ils misent sur l’augmentation des droits de télévision et un important programme de sponsoring. Cette approche commerciale s’explique par la trajectoire du co-président d’Albertville 1992, Jean-Claude Killy, proche des milieux économiques depuis sa reconversion pionnière dans le marketing sportif (Dussard, 1991). Michel Barnier, jeune député de Savoie et président de la candidature, fait campagne sur le slogan « Les Jeux paieront les Jeux ». Cette communication enthousiaste omet néanmoins les différents accords signés avant et après l’attribution des JO d’hiver 1992 entre l’État, le département de Savoie et la région Rhône-Alpes pour investir dans les infrastructures collectives (routes, voies ferrées, télécommunications...), principale motivation de cette candidature pensée dès l’origine comme une politique publique. In fine, l’État est le principal contributeur des Jeux d’Albertville à travers ses financements dans et hors comité d’organisation : 35% des 11,4 milliards de francs qu’auraient coûté les Jeux, soit environ 4 milliards de francs de l’époque (Andreff, 2018). Le COJO bénéficie, à lui seul, de 786 millions de francs d’investissements publics (Kukawka, 1991). Dès mars 1989, des tensions sont perceptibles entre Jean Glavany, ancien chef de cabinet de François Mitterrand (1981-1988) devenu délégué interministériel aux Jeux Olympiques (DIJO), et le comité d’organisation, auquel le haut fonctionnaire reproche une réticence à faire remonter les informations budgétaires et financières5. En décembre 1991, à quelques semaines de la cérémonie d’ouverture, ces conflits autour du budget persistent et la crainte d’un déficit provoque la mobilisation d’un corps de contrôle :

« Les services de l’État ont toujours déploré, ici, en Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale, jamais en public, l’impossibilité d’instaurer des relations de travail État/COJO dans le domaine financier qui reposent sur la confiance et la transparence. […] Face à cette situation, l’État a décidé, en accord avec les co-présidents du COJO, de diligenter auprès du COJO une mission de l’Inspection des Finances qui n’aura pas pour objet d’exercer quelque tutelle que ce soit, mais aura un triple objectif : - Une mission d’audit car il est bien normal que l’État qui a accordé sa garantie en cas de déficit se dote des moyens d’y voir plus clair quant à ce risque, - Une mission de conseil auprès de l’exécutif du COJO, - Une mission de recherche de toutes les voies non encore explorées ; s’il en existe de limitation de ce risque. Personne ne doit abandonner l’objectif de l’équilibre ».6

5Ainsi, si l’État contribue fortement au budget des Jeux Olympiques, ses capacités de contrôle et de contrainte budgétaire semblent limitées et tardivement activées. Cette situation s’explique par la proximité du comité d’organisation avec ses partenaires privés et le CIO, auxquels il est lié contractuellement (contrat de ville hôte), et par les phénomènes de concurrence interne au champ bureaucratique où les administrations budgétaires, opposées dès l’origine aux projets olympiques et plus généralement aux grands chantiers présidentiels (Helie, 2017), jouent leur propre partition, comme l’explique à Jean Glavany son agent en charge des questions financières au sein de la DIJO dans une note de décembre 1989 :

« La défense du “monopole Finances” : la rigueur, et, plus généralement, le traitement des questions budgétaires doivent relever uniquement des services de Bercy. L’intrusion de la DIJO sur ce terrain ne peut qu’être modérément appréciée. Les conséquences du protocole de 19877 : la Direction du Budget ne fait pas mystère de son regret d’avoir mal négocié ce document en raison des fortes pressions politiques s’étant exercées à l’époque. On touche ici un autre aspect du dossier : la tentation peut exister de laisser pourrir la situation jusqu’à un affrontement visant à démontrer l’inanité du système. Ce peut être une explication de l’apparent détachement, quant au contrôle du COJO, de nos interlocuteurs ».8

6Le comité d’organisation des Jeux Olympiques d’Albertville accuse finalement un déficit estimé à 288 millions de francs (soit 6,6% du budget total) en juillet 1992. D’après les accords conclus entre l’État et le département de Savoie, la couverture du déficit doit s’opérer à 50-50. Néanmoins, la somme est trop importante pour ce que les élus locaux ont provisionné. Michel Barnier, président du conseil général et du comité d’organisation des JO, souhaite donc renégocier cet accord pour que l’État en prenne davantage à sa charge. Pour ce faire, il mobilise le député-maire PS de Chambéry, Louis Besson, proche du Premier ministre Pierre Bérégovoy :

« Michel Barnier m’a dit : "Écoutez, ce serait dommage que ce déficit vienne entacher la mémoire des Jeux. Il n’y a que le gouvernement qui puisse nous tirer d’affaire. Vous avez des relations de proximité et d’amitié avec le Premier ministre Pierre Bérégovoy. Je souhaiterais que vous utilisiez cette relation privilégiée pour que notre demande d’implication de l’État aille au-delà de ce qui est prévu. J’ai 70 millions, j’aimerais bien ne pas avoir à payer plus parce que tout le reste il faudrait l’emprunter". Il voyait bien le débat que ça allait constituer dans le département, surtout après avoir ressassé que les Jeux paieraient les Jeux. […] Donc j’ai fait cette démarche. Mon argumentaire a consisté à dire que les Jeux avaient eu un impact qui n’était pas négligeable pour la France. Il fallait que cet impact positif pour la France ne soit pas altéré par le gouvernement en laissant se développer une situation critique, qui viendrait amputer une part de ces retombées morales. Je dois dire que Pierre Bérégovoy a adhéré en personne à cette analyse, et donc pesé dans les arbitrages pour trancher les choses ». (Entretien téléphonique avec Louis Besson, 31 mars 2021)

7Dans ce témoignage d’un adversaire politique de Michel Barnier, on comprend que le déficit serait perçu comme un stigmate, une atteinte à la mémoire de Jeux qui sont présentés comme une réussite française, et non simplement savoyarde. Les acteurs souhaitent éviter un endettement trop important du département de Savoie et donc la politisation a posteriori de cet évènement que les promoteurs locaux veulent présenter comme bénéfique pour le territoire. L’arbitrage du gouvernement porte finalement la part de l’État à 75% de la couverture du déficit contre 25% pour le département, ce qui correspond aux sommes provisionnées.

8Les Jeux d’hiver d’Albertville 1992 permettent ainsi d’observer l’émergence du modèle mixte de financement des évènements sportifs sous forme de partenariat public-privé (Chappelet, 2019). Si les subventions publiques connaissent une diminution relative par rapport aux années 1960, l’État reste le principal contributeur pour l’ensemble des infrastructures intervenant dans la construction du spectacle sportif. Néanmoins, malgré ces investissements massifs, le contrôle budgétaire reste limité en amont et le COJO ne partage pas toutes les informations avec ses partenaires étatiques. Le respect du budget est, certes, un enjeu en termes d’image et de communication politique, mais il reste pour l’essentiel confiné dans des arènes discrètes (Henry, 2021).

2. Vers une mise en problème des dépenses publiques

9La centralité acquise par les questions budgétaires s’explique par le croisement des transformations observables au sein du système olympique et dans la fabrique de l’action publique contemporaine. À partir des années 1990, les mobilisations contre les Jeux Olympiques se multiplient, y compris en phase de candidature, pour dénoncer les perturbations réelles ou supposées des préparatifs de la compétition sur le territoire (Burbank et al., 2000 ; Lenskyj, 2000, 2002). Ces contestations incitent les dirigeants du CIO à développer des stratégies d’intégration de la critique pour préserver l’image, donc la valeur économique, des Jeux Olympiques. La période est marquée par la production de discours et de bonnes pratiques orientées vers le développement durable (Cantelon et Letters, 2000), puis par l’institutionnalisation de la catégorie indigène de l’héritage olympique qui, au début des années 2000, circule dans les espaces académique et administratif (Le Yondre, 2021). La maitrise des dépenses est ainsi présentée comme l’une des composantes de cet héritage officialisé par son inscription dans la charte olympique. Les villes candidates sont officiellement invitées à élaborer des projets modestes et soutenables financièrement. L’Agenda 2020, élaboré dans un contexte de crise consécutif à l’abandon de plusieurs candidatures aux JO d’hiver (MacAloon, 2016), réitère les injonctions à la maitrise des dépenses et recommande l’utilisation d’un maximum d’infrastructures existantes. Responsabilité budgétaire, développement durable et héritage sont autant de justifications qui, par une rhétorique de l’intérêt général, visent à se réapproprier les critiques et à maintenir le consensus olympique (Boltanski et Chiapello, 2011), de moins en moins évident suite aux mobilisations collectives et aux référendums des deux dernières décennies.

10L’attention croissante portée au coût de l’évènement olympique trouve aussi sa source dans la politisation des dettes et du déficit publics dans les champs politiques nationaux. La pétrification progressive des budgets étatiques (Siné, 2006), liée notamment à la mise en marché de la dette publique (Lemoine, 2016), limite les marges de manœuvre budgétaire et crée une dépendance vis-à-vis des marchés financiers. La construction de la monnaie unique appuyée sur les critères de convergence du traité de Maastricht en 1992, renforce ces injonctions à l’orthodoxie budgétaire dans le cadre européen. Plus généralement, la progression du nouveau management public d’inspiration néolibérale tend à remettre en question les périmètres et les modes d’organisation des États et des collectivités publiques à travers des mythes rationnels (agences, fusions, privatisations), des indicateurs, pratiques et cadres cognitifs issus du monde de l’entreprise orientés vers la performance, l’efficacité, et une pression à la réduction des dépenses publiques (Musselin et Bezes, 2015). Ces discours sont banalisés par des entrepreneurs de politiques publiques qui présentent l’augmentation de certaines dépenses sectorielles (par exemple, les politiques sociales) comme un « problème » (Duval, 2007). Peu médiatisée dans les années 1980 et 1990, la dette publique devient un sujet de préoccupation récurrent dans la décennie suivante, notamment sous l’impulsion des institutions financières internationales. Les mécanismes de disciplinarisation de l’État par la dette se multiplient (Lemoine, 2014, 2022), accentués par la crise de 2008 et la crise de la dette grecque qui accréditent l’idée d’une « nécessaire » austérité (Berry, 2016) et l’établissement de règles plus contraignantes pour les finances publiques (Saurugger et Terpan, 2021). Ainsi, la dette et les déficits publics deviennent au cours des années 2000 et 2010 un problème public transversal et transnational qui justifie, en France, en Europe et en Amérique du Nord, les orientations données à nombre de politiques publiques. Les Jeux d’Athènes 2004 et les analyses postérieures à l’évènement participent à la construction d’une relation causale entre endettement public et compétition olympique, qui alimente les répertoires discursifs des opposants dans la décennie 2010. En plus d’une forte augmentation des coûts de sécurité suite aux attentats du 11 septembre 2001 (Zervas, 2012), ces Jeux sont marqués par d’ambitieux plans de modernisation urbaine et la construction de très nombreuses enceintes sportives dont quelques-unes sont laissées à l’abandon car les frais d’entretien se révèlent trop élevés. Le coût final est supérieur aux 4,6 milliards de dollars initialement budgétés, et la volatilité des estimations ex post, entre 6 à 13 milliards de dollars selon les sources ( Zimbalist, 2010 ; Henry, 2011) autorise différents groupes sociaux à des appropriations et interprétations de ces chiffres selon leur propre agenda. Le chiffrage des Jeux est un objet de luttes sociales et politiques reproblématisé dans le contexte politique postérieur à la crise des dettes souveraines. Ainsi, les JO de 2004 sont accusés d’avoir accru la fragilité de la dette publique grecque (Georgiakis et Nauright, 2012 ; Karamichas, 2012 ; Rafenberg, 2017) : le président du CIO lui-même déclare en 2011 que les JO auraient accentué de « 2 à 3 % la dette extérieure du pays » (Prandi, 2011 ; Grandin de l’Eprevier, 2015). Il ne s’agit pas ici de confirmer ou d’infirmer ces relations de causalité, sources de controverses scientifiques (Preuss, 2022), mais bien de montrer la construction d’un lieu commun journalistique, c’est-à-dire un cadrage de l’évènement associé au problème public de la dette, et l’utilisation de ce cadrage par les militants opposés à l’organisation des Jeux Olympiques.

11Il est intéressant de noter l’existence de décalages entre le cadrage médiatique et les représentations sociales associées à l’évènement. Dix ans après les Jeux d’Athènes, les sondages menés auprès de la population grecque montrent un jugement rétrospectif plutôt positif de l’évènement (Georgiadis et Theodorikakos, 2016). Ces résultats sont congruents avec les conclusions de Harry Hiller et James Wanner qui constatent que les opinions positives vis-à-vis des Jeux croissent à mesure que se rapproche l’évènement, et atteignent leur maximum une fois celui-ci terminé (Hiller et Wanner, 2011).

3. Paris 2024, un budget sous surveillance

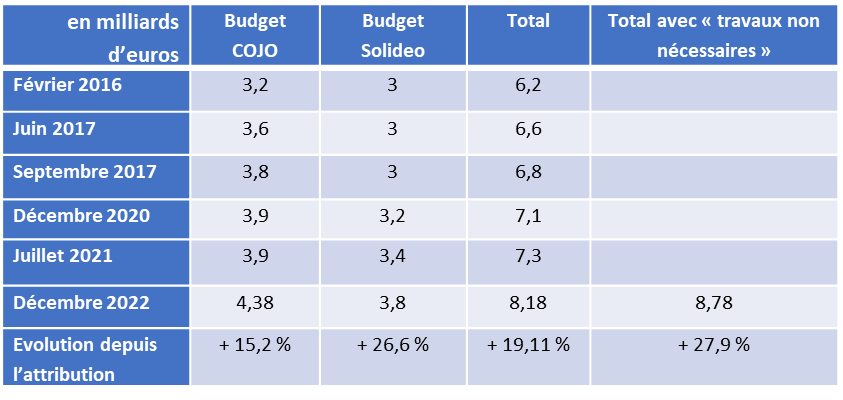

12Le dossier olympique de Paris est construit précisément sur des arguments de sobriété et de maîtrise budgétaire pour éviter ces écueils et, surtout, des mobilisations qui remettraient en question le projet. En septembre 2017, le budget annoncé est de 6,8 milliards d’euros dont 1,5 milliard de fonds publics (deux tiers apportés par l’État, le reste par les collectivités locales, franciliennes pour la plupart) essentiellement affectés à la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). La rationalité politique est bien différente de celle qui prévalait pour Albertville 1992 : il ne s’agit plus de considérer les financements privés comme un revenu d’appoint, mais d’investir de l’argent public pour attirer un maximum de capitaux privés qui représentent désormais dans les plans ex ante la majorité des fonds. La présentation synthétique ci-dessous illustre à grands traits ce renversement de logique.

Tableau 1. Provenance effective ou anticipée des sources de financement de projets olympiques français (1968-2024)

Légende : Ce tableau est un outil pédagogique, illustration d’une tendance sur le temps long, et non un produit scientifique au sens strict puisqu’il réunit des données issues de recherches ex post sur des Jeux advenus, et des chiffres produits en phase de candidature pour des projets avortés (Paris 2008) ou en cours d’élaboration (Paris 2024). Il s’agit moins de fétichiser le chiffre que de saisir ce qu’il représente en termes de transformations du système olympique et de prise en charge de l’évènement sportif par les pouvoirs publics.

Sources : (Andreff, 2018 ; GIP Paris 2008, 2000 ; Meddah, 2023)

13On assiste ainsi, sur le temps long, à une diminution relative de la part des fonds publics dans le financement des Jeux. Ce recul s’accompagne néanmoins d’un regard plus scrutateur sur l’utilisation de ces sommes autour d’un objectif de « transparence budgétaire » et d’anticipation des aléas. Ainsi, deux mois après l’attribution des JOP 2024, le ministère de l’Action et des Comptes publics, le ministère de la Cohésion des territoires et le ministère des Sports diligentent une mission d’analyse de leurs inspections pour réévaluer les estimations budgétaires. Les auteurs du rapport identifient des risques nécessitant des arbitrages rapides sur certaines infrastructures :

« La mission invite donc à la prise sans tarder de décisions, dont certaines pourraient conduire à modifier substantiellement plusieurs sites Olympiques et Paralympiques prévus en Seine-Saint-Denis, et donc devront faire l’objet d’un réexamen, tant avec le CIO qu’avec les collectivités territoriales concernées. […] Au total, les risques potentiels de surcoûts identifiés à ce stade par la mission et pour les seuls dossiers examinés s’établissent à environ 500M€ ; en cas de mise en œuvre des économies proposées, ils pourraient être inférieurs à 200M€ ». (Brassens et al., 2018)

14Le rapport est suivi d’une révision du projet via un cycle de négociations auquel participent le COJOP Paris 2024, la ville de Paris, le département et les communes de Seine-Saint-Denis, la délégation interministérielle aux JOP 2024, la Solideo, les principaux ministères concernés et le dirigeant de la commission de coordination du CIO. Après deux mois de discussion, un nouvel accord est signé entre la maire de Paris, le président du COJOP, et le Premier ministre qui acte la prise en compte des préconisations des inspections générales. Puis, les parlementaires se mobilisent pour obtenir des informations plus précises sur l’évolution des dépenses olympiques, et exercer un droit de regard sur le projet. En plus de commander des rapports à la Cour des comptes, ils ont constitué un groupe de travail sur les JOP 2024 qui auditionne régulièrement les dirigeants du COJO, de la Solideo, de la DIJOP, et les référents ministériels. Dès 2018, les parlementaires demandent au gouvernement des documents qui permettraient de connaitre la situation financière des JO, comme en témoigne le directeur de projet Paris 2024 du ministère des Sports qui a travaillé sur le projet de loi olympique :

« Cette disposition-là [la garantie de l’État pour assumer un déficit] est passée en loi de finance, et au moment de la discussion de la loi de finance, on a fait un peu face à une fronde des parlementaires qui ont voulu y voir un peu plus clair sur le financement public des Jeux, et qui ont demandé ce qu’on appelle un jaune budgétaire, c’est-à-dire un document d’information annexe à la loi de finance. […] Le jaune c’est un document transversal qui répertorie l’ensemble des financements publics d’où qu’ils viennent, y compris aussi les dépenses fiscales. […] Donc ce jaune, bah finalement la ministre [Laura Flessel] a dû lâcher parce que… Bon, elle y était pas favorable au départ, mais elle a bien vu que ce serait interprété comme quelque part un manque de transparence de l’exécutif vis-à-vis du législatif, et puis bon tout le monde s’est un peu insurgé ». (Entretien de Nicolas Tariquin, 26 juin 2018)

15Enfin, les magistrats de la Cour des comptes se montrent particulièrement actifs pour surveiller l’évolution budgétaire des Jeux et formuler des recommandations aux acteurs concernés. Un haut-fonctionnaire qui représente le ministère du Budget au conseil d’administration de la Solideo depuis 2018, également membre du comité d’audit de Paris 2024, explique avoir averti le COJO de ces contrôles en provenance de la Cour des comptes :

« On les avait prévenus, on savait que les contrôles allaient arriver. Par contre, on ne savait pas qu’ils allaient arriver aussi tôt. Mais c’était évident qu’ils allaient appliquer un traitement spécifique à ces sujets. En comité d’audit je leur avais dit : "Vous pouvez faire ce que vous voulez, la Cour des comptes elle va se pointer, et à mon avis elle va se pointer assez vite". Le Parlement lui a demandé un rapport, qui est pour fin 2022. Moi je pensais qu’ils allaient arriver courant 2021, au final ils sont arrivés fin 2020. […] Du côté de la SOLIDEO c’est de l’aménagement public, ils ont l’habitude de traiter avec l’État, avec les parties prenantes, et les corps de contrôle. Bon, il a fallu qu’ils se restaffent un peu pour faire face, mais ils avaient l’habitude. Du côté du COJO on est plus sur le secteur du sport, ils ont été un peu surpris au départ de voir débarquer… C’est pas leur monde habituel ». (Entretien de Stéphane Ducler, 1er mars 2022)

16En novembre 2020, un rapport provisoire de la Cour établit un risque de surcoûts estimés à 400 millions d’euros. L’estimation s’appuie sur des travaux déjà engagés par le COJO pour réduire les coûts et faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 : moins d’un mois plus tard, Paris 2024 annonce un nouveau redimensionnement des sites. Si les organisateurs ont intériorisé la contrainte budgétaire et produisent à intervalles réguliers des mises-à-jour de leur projet, ils doivent aussi s’adapter aux formes spécifiques du contrôle exercé par la Cour des comptes : c’est ainsi que le COJO recrute une ancienne magistrate de la Cour pour diriger l’audit et le contrôle interne. En avril 2021, le premier président de la Cour des comptes transmet au Premier ministre un référé pointant les sujets qui devraient faire l’objet d’une attention forte de la part des organisateurs :

« Le respect des enveloppes est un enjeu essentiel, en soi et comme l’un des critères de réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment face aux attentes de l’opinion publique. […] Aussi, il serait opportun que le COJOP teste, par précaution, des scénarios de redimensionnement de son budget, placé sous de plus fortes contraintes de ressources. […] La maquette financière de la SOLIDEO n’englobant pas la totalité des investissements réalisés à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques par l’État et par les collectivités, une présentation consolidée et transparente de l’ensemble des opérations et financements publics s’avère en outre indispensable ». (Moscovici, premier président de la Cour des comptes, 2021)

17Le courrier souligne les efforts budgétaires consentis par le COJO et la Solideo en 2019 et 2020, et prône une posture de vigilance qui enjoint à la réactualisation régulière des budgets et à la transparence des frais engagés hors COJO. La mention de « l’opinion publique » exprime clairement les préoccupations vis-à-vis de la perception des questions budgétaires par des groupes sociaux ou politiques qui s’en saisiraient pour contester le bien-fondé d’accueillir les Jeux. En janvier 2023, la Cour présente au Parlement un rapport d’étape de 132 pages dans lequel elle durcit le ton et souligne ce qu’elle identifie comme des risques, voire des insuffisances, pour l’équilibre comptable de l’évènement :

« Ce budget, supposé prendre en charge l’ensemble des dépenses liées aux Jeux à la charge de l’organisateur, est financé exclusivement par des ressources privées […]. Pour autant, l’Etat a souscrit, à la demande du CIO, nombre d’engagements financiers substantiels repris dans le contrat de ville-hôte (exonérations fiscales diverses, garanties relatives au remboursement des avances du CIO en cas d’annulation totale ou partielle des Jeux et, plus globalement, en cas de déficit final du budget du COJOP) qui exposent fortement les finances publiques et justifient que les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes de suivi et de contrôle étroits de l’exécution du budget du COJOP. […] Le budget du COJOP n’est donc pas représentatif de l’ensemble des dépenses liées à l’organisation des Jeux, dont le coût réel ne peut à ce jour être établi ». (Meddah, 2023, pp.79‑80)

18Le rapport souligne également les insuffisances des présentations chiffrées par le COJOP et le gouvernement, qui ne permettent pas de saisir clairement « les dépenses publiques effectivement liées aux Jeux » (Meddah, 2023, p.97) et les frais engagés hors Solideo et comité d’organisation. Ces remarques posent directement la question de la définition du périmètre des Jeux. Dépenses « utiles », « nécessaires », « superflues » ou « effectives » ne sont pas des notions figées mais des catégories de classement dont les contours sont redessinés selon les institutions ou les groupes engagés dans les processus de quantification : débattues par les économistes, elles le sont aussi par les magistrats de la Cour. Par extension, le rapport interroge l’accès aux données face à la dissémination des informations entre les différentes parties prenantes de la fabrication des Jeux, qui relève d’enjeux démocratiques et scientifiques majeurs et pourrait justifier d’analyser ces mécanismes à partir des travaux portant sur la production de l’ignorance9 (Henry, 2017).

Tableau 2. Évolution du coût des JOP 2024 d’après les données réunies par la Cour des Comptes (en milliards d’euros)

19Le rapport est complété en juillet 2023 en précisant que la Cour des comptes adresse un satisfecit, considérant que la plupart de ses recommandations ont été suivies d’effet par les organisateurs et que les Jeux ne sont pas sous la menace d’un risque opérationnel majeur. Les chantiers sont dans les temps, les révisions budgétaires ont été menées de façon rigoureuse et « l’écart par rapport au budget apparaît contenu » (p.9) : avec la dernière révision de décembre 2022, celui-ci s’établit à environ 8,8 milliards d’euros10. Les magistrats conservent néanmoins une grande prudence vis-à-vis du coût final des Jeux, qu’ils estiment ne pas pouvoir évaluer sur des bases fiables, et en profitent pour dénoncer les raisons qui ont conduit à des réévaluations à la hausse du budget olympique :

« La part la plus significative des surcoûts constatés dans l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques découle d’une sous-estimation notoire du budget de candidature. […] La responsabilité des différents acteurs (CIO, comité de candidature, pouvoirs publics) dans la phase de construction du budget de candidature est donc engagée dans cette “dérive” des coûts par rapport aux estimations initiales. Celles-ci ont été manifestement minorées, notamment pour ce qui concerne la réserve pour aléas, pour répondre à la contrainte politique d’afficher alors un budget de candidature maîtrisé, supposé plus facilement acceptable par l’opinion publique, mais qui se révèle finalement impossible à tenir, grevant d’autant son acceptabilité sociale au moment de l’évènement ». (Cour des comptes, 2023, pp.77‑78)

20Les précautions évaluatives des magistrats de la Cour sont confirmées dans les mois qui suivent par l’engagement de nouvelles dépenses : primes aux agents (RATP, forces de l’ordre) pour leur mobilisation continue durant l’été 2024, déploiement de personnel et de matériel militaire en renfort, demandes du COJO et du CNOSF pour une rallonge budgétaire, indemnisation des entreprises lésées par les mesures de sécurité... La dernière ligne droite est caractérisée par une « irrésistible tentation de l’appel à l’argent public » (Le Cœur, 2024) qui explique les réticences de la Cour des Comptes à donner des chiffres par anticipation. Interrogé le 26 mars 2024 sur la radio publique, Pierre Moscovici réitère le refus d’une estimation globale tout en évoquant une (large) fourchette de trois à cinq milliards d’euros payés par les pouvoirs publics.

21Ce n’est pas la première fois que la Cour des comptes s’intéresse au financement des évènements sportifs. En 1993, ses magistrats avaient déjà critiqué la faible maitrise des dépenses et la réticence à fournir des informations budgétaires par le COJO Albertville 1992 (Amadou, 2017) et, plus récemment, c’est l’Euro 2016 qui a été vertement critiqué pour son montage juridique, trop favorable à l’UEFA (Cour des comptes, 2017). Les agents de la Cour sont de plus en plus mobilisés sur les grands évènements sportifs et passent d’une position de contrôle ex post à une surveillance in itinere de leur organisation, assortie de recommandations pour corriger ce qui est perçu comme un risque pour les finances publiques. Cette attitude correspond à un repositionnement stratégique de la Cour des comptes qui ne se limite plus à la vérification des comptes publics, mais prodigue des conseils pour évaluer la performance et réorienter les politiques. Thomas Lépinay a montré comment l’évolution du recrutement des magistrats modifie les pratiques et les représentations de ce que devrait être le rôle de cette institution (Lépinay, 2018, 2020). Avec une présidence de plus en plus confiée à d’anciens professionnels de la politique, les magistrats se recentrent sur les domaines à fort enjeu financier ou politique. Si le contrôle des JOP par la Cour apparait comme une « évidence » pour Stéphane Ducler, c’est précisément parce que leur visibilité médiatique et leur association à des dépassements budgétaires s’ajustent parfaitement à cette recherche d’ennoblissement des magistrats de la rue Cambon.

Conclusion

22Contrairement aux JO d’Albertville 1992, ceux de Paris font l’objet de regards croisés sur les enjeux budgétaires. La magnitude de l’évènement n’est évidemment pas étrangère à cette dynamique, mais la préoccupation principale reste la volonté de dissocier Paris 2024 de dépassements budgétaires exorbitants pour limiter la contestation sociale du projet olympique et apparaître comme un modèle d’organisation réussie.

23Le contrôle budgétaire est l’incarnation d’un impératif de transparence budgétaire construit progressivement au confluent des évolutions du système olympique et des reconfigurations de l’action publique contemporaine. L’exemple d’Albertville 1992 montre bien que ces pratiques n’ont rien d’une évidence et s’inscrivent dans des relations de pouvoir entre les différents actants du spectacle sportif. Comme l’explique le politiste Éric Phélippeau, invoquer la transparence budgétaire est une « arme symbolique » pensée pour légitimer les porteurs de ces injonctions (Phélippeau, 2018). L’affichage de cette forme de vertu est donc historiquement situé dans des configurations politiques nationales et transnationales spécifiques, mais aussi construit dans le sillage de controverses (la mise en problème des dépassements budgétaires olympiques) ou dans les stratégies de groupes sociaux (chercheurs, journalistes) et d’institutions (Assemblée nationale, Cour des comptes) qui y perçoivent une opportunité pour jouer un rôle dans le débat public. La centralité acquise par les débats sur les déficits et la dette publics dans les champs politiques nationaux à travers la diffusion de représentations néolibérales rend ces arguments plus audibles et exploitables par les opposants aux JO, qui soulignent la contradiction entre cet agenda politique et le soutien à un projet risqué sur le plan budgétaire. Le contrôle budgétaire apparaît ainsi comme une opération de légitimation des JOP 2024 face à l’érosion (perçue) du consensus autour de ces évènements. L’adhésion ne va pas de soi et suppose de la part des coalitions organisatrices la mise en œuvre d’instruments et de discours spécifiques, dont le volet budgétaire est l’une des composantes.

24Le renforcement de ces mécanismes de contrôle illustre plus largement les recompositions des modalités d’intervention de l’État. Les financements publics sont proportionnellement moindres que par le passé, et davantage pensés comme un levier pour attirer des capitaux privés qui irrigueraient le territoire. Ce changement dans la structure du financement n’est pas synonyme d’un retrait ou d’un désengagement de l’État. Au contraire, par rapport à Albertville 1992, les JOP 2024 font l’objet d’un encadrement administratif plus dense et diversifié de la part des acteurs de l’État engagés dans la production de nombreuses politiques publiques coordonnées par la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, ou produites par les ministères (label « Génération 2024 » du ministère de l’Éducation nationale par exemple). Les activités de contrôle et d’orientation des conduites apparaissent comme des ressources stratégiques pour les agents administratifs et leurs institutions, qui les utilisent pour se repositionner au sein du champ bureaucratique. En ce sens, les JOP 2024 constituent un terrain d’observation heuristique pour étudier les mutations de l’action publique et alimenter les recherches sur le nouveau management public, dont les prescriptions ne se limitent pas à une lecture économique mais peuvent aussi s’analyser sous l’angle du renforcement de la bureaucratie wébérienne (Buton & Pierru, 2012; Musselin & Bezes, 2015).

25Avec une trajectoire budgétaire qui pourrait s’établir autour de 10 ou 10,5 milliards d’euros11, Paris 2024 serait l’édition des JO d’été la moins dispendieuse depuis Sydney 2000, et située dans la fourchette basse des dépassements budgétaires observés sur le dernier quart de siècle. Le contrôle budgétaire étroit des acteurs de ces Jeux aurait donc permis de limiter les dérives, mais souligne le caractère structurel du problème budgétaire olympique : sous-estimations initiales notoires, évènement hypertrophié, cahier des charges trop volumineux, focalisation sur la sécurité et la projection à l’international qui aboutissent à des dépenses supplémentaires et une mise en coupe réglée de la ville olympique. Autant de points de vigilance qui doivent faire l’objet d’un bilan critique rigoureux dans la perspective des Jeux Olympiques d’hiver 2030 organisés dans les Alpes françaises.

Amadou, A. (2017). Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (No 484, 285 p.). Assemblée nationale.

Andreff, W. (2012). Pourquoi le coût des Jeux Olympiques est-il toujours sous-estimé ? La «malédiction du vainqueur de l’enchère» (winners’s curse). Papeles de Europa, 0(25), 3‑26.

Andreff, W. (2018). L’économie des sports d’hiver : Des JO de Grenoble 1968 à ceux d’Albertville 1992. In P. Chaix, Les Jeux Olympiques de 1924 à 2024. Impacts, retombées économiques et héritage, L’Harmattan, 47‑96.

Arnaud, P., & Terret, T. (1993). Le rêve blanc : Olympisme et sports d’hiver en France: Chamonix 1924, Grenoble 1968. Presses universitaires de Bordeaux.

Baade, R. A., & Matheson, V. A. (2016). Going for the Gold: The Economics of the Olympics. Journal of Economic Perspectives, 30(2), 201‑218.

Barney, R. K., Wenn, S. R., & Martyn, S. G. (2002). Selling the five rings : The International Olympic Committee and the rise of Olympic commercialism. University of Utah Press.

Berry, M. (2016). The UK Press and the Deficit Debate. Sociology, 50(3), 542‑559.

Boltanski, L., & Chiapello, È. (2011). Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard.

Bourbillères, H., Gasparini, W., & Koebel, M. (2021). Local protests against the 2024 Olympic Games in European cities : The cases of the Rome, Hamburg, Budapest and Paris 2024 bids. Sport in Society, 26(1), 1‑26.

Brassens, B., Corbeau, H., Grand, P., Ricard, F., & Jarrige, B. (2018). Risques de délais et de coûts concernant certaines opérations majeures prévues pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (p. 58).

Burbank, M. J., Heying, C. H., & Andranovich, G. (2000). Antigrowth Politics or Piecemeal Resistance ? Citizen Opposition to Olympic-Related Economic Growth. Urban Affairs Review, 35(3), 334‑357.

Buton, F., & Pierru, F. (2012). Instituer la police des risques sanitaires. Mise en circulation de l’épidémiologie appliquée et agencification de l’État sanitaire. Gouvernement et action publique, 4(4), 67‑90.

Cantelon, H., & Letters, M. (2000). The Making of the IOC Environmental Policy as the Third Dimension of the Olympic Movement. International Review for the Sociology of Sport, 35(3), 294‑308.

Chappelet, J.-L. (2019). Conclusion : Towards Olympic public-private partnerships. In M. Delaplace & P.-O. Schut, Hosting the Olympic Games. Uncertainty, Debates and Controversy. Routledge.

Cour des comptes. (2017). Les soutiens publics à l’Euro 2016 en France. Quels retours d’expérience pour les pouvoirs publics ? (p. 93). Cour des Comptes.

Cour des comptes. (2023). L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Rapport complémentaire au Parlement.

Desrosières, A., & Kott, S. (2005). Quantifier. Genèses, 58(1), 2.

Dussard, T. (1991). Jean-Claude Killy. JC Lattès.

Duval, J. (2007). Le mythe du « trou de la sécu ». Raisons d’agir.

Fabry, N., & Zeghni, S. (2020). Pourquoi les villes ne veulent-elles plus accueillir les Jeux Olympiques ? Le cas des JO de 2022 et 2024. Revue Marketing Territorial, 4, en ligne

Flyvbjerg, B., Budzier, A., & Lunn, D. (2021). Regression to the tail : Why the Olympics blow up. Environment and Planning A: Economy and Space, 53(2), 233‑260.

Flyvbjerg, B., Stewart, A., & Budzier, A. (2016). The Oxford Olympics Study 2016 : Cost and Cost Overrun at the Games.

Georgiadis, K., & Theodorikakos, P. (2016). The Olympic Games of Athens : 10 years later. Sport in Society, 19(6), 817‑827.

Georgiakis, S., & Nauright, J. (2012). Creating the « Scarecrow » : The 2004 Athens Olympic Games and the Greek Financial Crisis.

GIP Paris 2008. (2000). Oui Paris 2008 pour les Jeux : Dossier d’acceptation de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux de la XXIXe olympiade en 2008. Comité International Olympique.

Grandin de l’Eprevier, J. (2015, juillet 13). Les JO qui ont plombé la dette grecque : 13 milliards d’euros en ruine. Le Figaro.

Gusfield, J. R. (2009). La culture des problèmes publics : L’alcool au volant: la production d’un ordre symbolique. Economica.

Helie, T. (2017). L’architecture des décisions. Un président-bâtisseur dans le « tournant de la rigueur ». Gouvernement et action publique, VOL. 6(2), 7‑35.

Henry, A. (2011). Athènes 2004 : Jeux olympiques et projet urbain. In J.-M. Holz (Éd.), Les jeux olympiques et leurs territoires (p. 73‑104). Presses universitaires de Perpignan.

Henry, E. (2017). Ignorance scientifique et inaction publique : Les politiques de santé au travail. SciencesPo les presses.

Henry, E. (2021). La fabrique des non-problèmes : Ou comment éviter que la politique s’en mêle. Sciences po, les presses.

Hiller, H. H., & Wanner, R. A. (2011). Public Opinion in Host Olympic Cities : The Case of the 2010 Vancouver Winter Games. Sociology, 45(5), 883‑899.

Hippke, A.-S., & Krieger, Jörg. (2015). Public Opposition against the Olympic Games : Challenges and considerations in light of Hamburg’s 2024 Olympic bid. Journal of Qualitative Research in Sports Studies, 9(1), 163‑176.

Hmed, C. (2011). Chapitre 4 / Les mouvements sociaux et la politisation de l’argent public. In Gouverner (par) les finances publiques (p. 225‑262). Presses de Sciences Po.

Karamichas, J. (2012). A Source of Crisis? : Assessing Athens 2004. In H. J. Lenskyj & S. Wagg (Éds.), The Palgrave Handbook of Olympic Studies (p. 163‑177). Palgrave Macmillan UK.

Kukawka, P. (Éd.). (1991). Albertville 1992 : Les enjeux olympiques. Presses universitaires de Grenoble.

Le Cœur, P. (2024). Paris 2024 : l'irrésistible tentation de l'appel à l'argent public. Le Monde.

Le Yondre, F. (2021). Sociologie de l’héritage ou ce que la notion d’héritage fait à la sociologie. In M. Attali, Héritage social d’un évènement sportif : Enjeux contemporains et analyses scientifiques (p. 53‑68). Presses universitaires de Rennes.

Lemoine, B. (2014). Chapitre 12 / Discipliner l’État par la dette. La mise en marché et la sectorisation du « problème » de la dette publique. In L’instrumentation de l’action publique (p. 367‑396). Presses de Sciences Po.

Lemoine, B. (2016). L’ordre de la dette : Les infortunes de l’État et la prospérité du marché. La Découverte.

Lemoine, B. (2022). 5. Naissance de la pédagogie austéritaire : Le coup politique et médiatique du rapport Pébereau. In L’ordre de la dette (p. 210‑241). La Découverte.

Lenskyj, H. (2000). Inside the Olympic industry : Power, politics, and activism. State University of New York Press.

Lenskyj, H. (2002). The best Olympics ever? : Social impacts of Sydney 2000. State University of New York Press.

Lépinay, T. (2018). Du juge des comptes au conseiller du prince : Quand la Cour des comptes transforme ses manières de contrôler. Politix, n°124(4), 111.

Lépinay, T. (2020). Écrire à l’image de son institution. Les rapports de la Cour des comptes et du Conseil économique, social et environnemental: Revue internationale de politique comparée, Vol. 26(4), 33‑53.

MacAloon, J. J. (2016). Agenda 2020 and the Olympic Movement. Sport in Society, 19(6), 767‑785.

Meddah, N. (2023). L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 [Rapport au Parlement]. Cour des comptes.

Morteau, A. (2022). Le consensus olympique : La construction politique et administrative des grands évènements sportifs internationaux, d’Albertville 1992 à Paris 2024 [Thèse pour le doctorat de science politique sous la direction d’Emmanuel Henry et Choukri Hmed]. Paris-Dauphine (PSL).

Müller, M., Gogishvili, D., & Wolfe, S. D. (2022). The structural deficit of the Olympics and the World Cup : Comparing costs against revenues over time. Environment and Planning A: Economy and Space, 54(6), 1200‑1218.

Musselin, C., & Bezes, P. (2015). Chapitre 5 / Le new public management. Entre rationalisation et marchandisation ? In Une French touch dans l’analyse des politiques publiques ? (p. 125‑152). Presses de Sciences Po.

Phélippeau, E. (2018). L’argent de la politique. SciencesPo les presses.

Prandi, M. (2011, décembre 28). Les Jeux olympiques de 2004 ont alourdi le fardeau de la dette grecque. Les Echos.

Preuss, H. (2022). Re-analysis, measurement and misperceptions of cost overruns at Olympic Games. International Journal of Sport Policy and Politics, 14(3), 381‑400.

Preuß, H., Andreff, W., & Weitzmann, M. (2019). Cost and Revenue Overruns of the Olympic Games 2000–2018. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Rafenberg, M. (2017, août 14). A Athènes, l’impossible calcul du coût des Jeux Olympiques de 2004. Le Monde.

Saurugger, S., & Terpan, F. (2021). Chapitre 2. Les transformations de la gouvernance économique de l’Union européenne en temps de crise. Rapports de force, coalitions d’acteurs et renforcement des contraintes juridiques. In Les Politiques publiques dans la crise (p. 61‑87). Presses de Sciences Po.

Siné, A. (2006). L’ordre budgétaire : L’économie politique des dépenses de l’État. Economica.

Wicker, P., Whitehead, J. C., Mason, D. S., & Johnson, B. K. (2017). Public support for hosting the Olympic Summer Games in Germany : The CVM approach. Urban Studies, 54(15), 3597‑3614.

Zervas, K. (2012). Anti-Olympic Campaigns. In H. Lenskyj & S. Wagg, The Palgrave Handbook of Olympic Studies (p. 533‑548). Palgrave Macmillan.

Zimbalist, A. S. (2010). Is It Worth It ? Hosting the Olympic Games and other mega sporting events is an honor many countries aspire to—But why ? Finance & Development, 47(1), 8‑11.

1 Pour un aperçu des débats, le lecteur peut se référer à Baade et Matheson, 2016 ; Flyvbjerg et al., 2021 ; Müller et al., 2022 ; Preuss, 2022

2 Note « Sponsorisation et financement des JO 1992 » rédigée par un fonctionnaire du service de l’Equipement du ministère du Temps Libre, de la Jeunesse et des Sports, adressée à Michel Astorg, Paris, non datée. Archives nationales, fonds de la délégation interministérielle aux candidatures olympiques de 1992, 19890004/1.

3 « Note sur l’hypothèse d’une participation des industriels au financement des Jeux Olympiques de 1992 », rédigée par le chef de cabinet du ministre de l’Industrie Olivier Marec, Paris, 5 mars 1984. Archives nationales, fonds de la DATAR, 198605641/1. Le rédacteur de la note considère cette somme comme « fort ambitieuse ».

4 Le chiffre de 15 milliards de francs pour 5 milliards de recettes est avancé par Alain Juppé, adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris : Note « Organisation des Jeux Olympiques de 1992 » d’Alain Juppé à Jacques Chirac, Paris, 9 avril 1984. Archives nationales, fonds de la délégation interministérielle aux candidatures olympiques de 1992, 19880431/29. Les autres chiffres émanent de la Direction Générale du Trésor, du rapport interministériel de 1983, et de la présentation de la candidature en novembre 1984. Archives nationales, fonds de la DATAR, 198605641/1 et 198605641/2.

5 Lettre de Jean Glavany aux coprésidents du COJO, Paris, 28 mars 1989. Archives nationales, fonds de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques d’Albertville, 199501531/2.

6 « Intervention de J. Glavany à l’Assemblée Générale du COJO », Albertville, 19 décembre 1991. Archives nationales, fonds de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques d’Albertville, 199501531/6. Souligné dans le texte.

7 Qui prévoit qu’un éventuel déficit sera partagé entre l’État et le département de la Savoie.

8 Note « Le Ministère des Finances et le COJO » rédigée par Pierre Guinot-Déléry pour Jean Glavany, Paris, 1er décembre 1989. Archives nationales, fonds de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques d’Albertville, 199501531/1.

9 La production de l’ignorance désigne les mécanismes intentionnels ou structurels qui ralentissent l’activité scientifique dans un domaine d’étude particulier. Elle a été utilisée pour analyser les stratégies de groupes industriels (dans l’agro-alimentaire, la pétro-chimie, le tabac...) pour dissimuler ou entretenir le doute sur la nocivité de leurs produits. Dans le cas des JOP, ces outils pourraient nous aider à saisir comment la dissimulation et la parcellisation (volontaires ou non) des données économiques entravent les recherches sur les coûts et les retombées de l’évènement sportif.

10 Hausse de 400 millions d’euros pour le budget du COJOP, compensée par une augmentation des recettes (billetterie et sponsoring) et un abondement de la part des pouvoirs publics (+70,6 millions d’euros), portant le total à 4,38 milliards d’euros. Le budget de la Solideo est quant à lui de 4,4 milliards d’euros, dont 1,711 milliard d’euros en provenance du public.

11 La Cour des comptes rend un rapport final au Parlement le 1er octobre 2025, ce qui permettra d’établir un premier chiffre officiel fiable et détaillé.

Alexandre Morteau, « Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024) » dans © Revue Marketing Territorial, 12 / été 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/1070.html.

Quelques mots à propos de : Alexandre Morteau

Docteur en science politique de l’université Paris-Dauphine PSL, chargé d’études économiques au Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges, les recherches d’Alexandre Morteau portent sur la construction des grands évènements sportifs comme catégorie d’action publique, ainsi que sur la production du consensus et des registres de légitimation de leur accueil face aux critiques sociales. Il s’intéresse particulièrement à la thématique de l’héritage olympique, aux retombées économiques des JO, et à la gouvernance des institutions sportives internationales.