Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

Carine Duteil

Nous nous intéressons dans cet article à la dimension éthique des JOP de Paris 2024, à travers notamment la « Charte éthique » construite pour des « jeux exemplaires », et nous analysons les valeurs mises en avant dans la communication numérique autour de « l’Excellence environnementale ». Notre propos questionne la portée de notions telles que « Héritage » et « Durabilité », au regard de l’empreinte environnementale des JOP, et des critiques portant notamment sur la construction et la pérennité des infrastructures liées aux Jeux. Notre étude située en Analyse du discours (en Sciences du langage) et en Sciences de l’Information et de la Communication, porte sur les éléments de langage retenus par Paris 2024 et sur la mise en discours des valeurs écologiques. On repère une importante évolution dans l’engagement de la ville organisatrice.

In this article, we focus on the ethical dimension of the Paris 2024 Olympic Games, in particular through the "Ethical Charter" built for "exemplary games", and we analyze the values put forward in digital communication around "Environmental Excellence". We question the scope of notions such as "Legacy" and "Durability", in light of the environmental footprint of the Olympic Games, and the criticisms levelled at the construction and durability of the infrastructure linked to the Games. Our analysis focuses on the language used by Paris 2024 and the way in which ecological values are expressed. We note a major shift in the organizing city's commitment: from zero-carbon Games to climate-positive Olympic Games. These elements are to be found in a number of commitments and press releases, and the evolution in commitment is initiating a new concept and a new standard for the organization of sporting events. A Committee for the Ecological Transformation of the Games (initially dubbed the "Committee for Environmental Excellence") has even been set up, and there is talk of Games "of a new era" and Games "aligned with the Paris Agreement".

1Hérité de l’Antiquité, l’Olympisme moderne fait l’objet depuis sa conception d’une patrimonialisation. En témoigne déjà l’utilisation fréquente d’une majuscule sur ce terme, appréhendé comme une notion élaborée par Pierre de Coubertin. C’est ce que rappelle le Préambule de la Charte olympique : « L’Olympisme moderne a été conçu par Pierre de Coubertin, à l’initiative duquel le Congrès International Athlétique de Paris s’est réuni en juin 1894 ». Par ailleurs, dans la rubrique « Définir l’Olympisme » du site web France olympique, on peut lire que « le terme d’Olympisme désigne l’idéal institutionnalisé du Mouvement olympique ». L’acte de nomination, qui précède la dénomination (Siblot, 2001) est fondateur, et l’intentionnalité qui lui est associée participe de la définition sémantique et de la portée sémiotique de la lexie créée. Sur le plan discursif, « Olympisme » cristallise en son sein une philosophie porteuse de valeurs axiologiques et possède un « potentiel argumentatif » (Galatanu, 2003, p.214).

2Si les Jeux constituent la partie la plus visible de l’Olympisme, Chanavat et al. (2017) démontrent une confusion dans l’esprit du citoyen entre les termes « Jeux olympiques » et « Olympisme ». La vision du citoyen est souvent réductrice et se résume principalement à la dimension sport de l’Olympisme et à l’organisation des Jeux. Une étude menée par Collinet et al. (2020) montre que les personnes questionnées ayant une vision positive du déroulement des JOP de 2024 l’expliquent principalement par la mise en valeur que cet évènement occasionne pour la ville-hôte (25,1 %), et très peu des sondés connaissent le dossier de candidature (46,9 % « un peu » et 28,9 % « pas du tout »). Les auteurs en concluent que « les arguments qui consistent à mettre en avant le rôle moteur des JO dans les mutations urbaines ou en termes d’emplois laissent le public sceptique ». Or, l’Olympisme et le sport, de façon générale, se veulent contribuer avant tout à la promotion de nombreux domaines tels que la santé, l’éducation ou l’inclusion sociale mais aussi l’environnement. Pour en faire la démonstration, nous nous intéressons dans cet article à la dimension éthique des JOP de Paris 2024, à travers notamment la « Charte éthique » construite pour des « jeux exemplaires » et nous analysons les valeurs mises en avant dans la communication numérique autour de « l’Excellence environnementale ». Notre étude s’inscrit dans le champ des Sciences du Langage et des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC). Son originalité réside dans sa méthodologie associant textométrie (statistiques textuelles, Longhi, 2020) et Analyse du discours (Charaudeau et Maingueneau, 2022). Le corpus comprend des éléments hétérogènes du point de vue du genre textuel ; nous avons en effet collecté des tweets émanant principalement du compte officiel Paris 2024, des communiqués de presse diffusés sur le site des JOP Paris 2024, des textes institutionnels comme les Chartes olympiques. L’objectif est de proposer un éclairage sur les éléments de langage retenus par Paris 2024 en lien avec les stratégies communicationnelles mises en œuvre, en questionnant la portée de notions telles que « Héritage » et « Durabilité », au regard de l’empreinte environnementale des JOP, et des critiques portant notamment sur la construction et la pérennité des infrastructures. Nous nous intéressons ainsi à la problématique environnementale à l’aune de la complexité des enjeux qui lui sont associés, et eu égard aux questionnements relatifs à l’empreinte carbone du sport de haut niveau.

1. Des jeux exemplaires : comment l’éthique prépare à l’excellence environnementale ?

3Le mouvement olympique véhicule la vision d’un monde meilleur par le sport, depuis sa création par Pierre de Coubertin. On peut à ce sujet parler de propagation voire de propagande, sans pour autant que ce mot ne soit connoté de manière négative puisqu’il renvoie à un idéal fédérateur, la grande idée olympique :

« Avec le rénovateur des Jeux Olympiques nous crûmes et pensâmes certainement tous que la rencontre pacifique des peuples sur le terrain du sport rapprocherait à tel point les nations, que les Jeux olympiques sous leur forme moderne deviendraient un élément puissant de propagande pour l’idée de la paix mondiale » Bulletin du Comité International Olympique, juin 1933, texte signé par ordre de la Commission, Dimanche 31 mai 1925. R. S. de Courcy-Laffan

4On trouve par exemple un long article intitulé « La propagande pour l’Olympisme » dans le Bulletin du Comité International Olympique de Février 1947 où il est annoncé qu’une « propagande intense » est « nécessaire afin de réussir pour le bien du monde l’œuvre salutaire de l’olympisme ». Tout un vocabulaire laudatif est employé pour évoquer la vision du baron :

« Le Comité International Olympique a défendu avec grand soin les principes du Mouvement Olympique si sagement esquissés par le Baron de Coubertin et les Jeux ont été préservés de toute ingérence politique et commerciale » Charte olympique, 1956

« Le Comité International Olympique, chargé par le Congrès de Paris du 23 juin 1894 du contrôle et du développement des Jeux Olympiques modernes, a pour mission : 1. d'assurer la célébration régulière des Jeux ; 2. de rendre les Jeux toujours plus dignes de leur glorieuse histoire et du noble idéal dont le Baron Pierre de Coubertin et ses collaborateurs se sont inspirés pour les faire revivre » Charte olympique, 1972

5La sagesse, la dignité, la glorieuse histoire de l’olympisme et le noble idéal sportif sont étroitement associés au Baron (Duteil, 2023). L’image de ce père fondateur est convoquée de façon récurrente dans les textes qui régissent l’Olympisme (chartes, codes, règlements, conventions…). Ces textes institutionnels formulent une topique instituante, un « Canon », au sens de Sarfati (2007, p.78 ; 2008, p.37). Comme nous l’avons montré (Duteil et al. 2023b ; (Richard et al. 2022), ils entérinent un univers de valeurs (une doxa) et des croyances autour de ce que symbolise le sport, et définissent les comportements dignes de s’inscrire dans le Mouvement olympique. Ils témoignent ainsi d’une valorisation de l’héritage au sens des travaux d’Attali (2019). La Charte éthique de Paris 2024 relève de ce genre textuel, en se centrant sur l’intégrité, la transparence et l’exemplarité. Elle s’adresse aux « salariés, membres, volontaires, bénévoles et tous ceux qui composent Paris 2024 » et sert de cadre de référence (adossé à un guide des bonnes pratiques) pour l’organisation des Jeux. S’appuyant sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la Charte se fonde en partie sur les principes du Code d’éthique du CIO. Paris 2024 s’engage notamment dans la lutte contre les mauvaises pratiques et met à disposition de l’ensemble des acteurs « un dispositif d’alerte leur permettant de faire connaître au comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 toute situation d’une particulière gravité, contraire à la loi ou à la charte d’éthique de Paris 2024 ». Ces éléments témoignent des liens étroits entre éthique, alerte et autorité. En effet, pour fournir un cadre et sanctionner, il s’agit d’être autorisé à le faire, d’être reconnu comme légitime, et de faire autorité. Ce n’est pas une posture, ni un affichage, il y a une véritable construction d’identité souveraine. Les instances olympiques font ainsi autorité, il est même question « d’autorité suprême » du CIO.

6Le discours émanant du CIO, qu’il s’agisse du site web, de publications sur les réseaux sociaux numériques (RSN) et a fortiori de textes réglementaires, bénéficie d’une légitimité politique et d’une crédibilité sociétale. Le CIO est le garant du Mouvement olympique, créé lors de la rénovation des Jeux par le baron Pierre de Coubertin. La place du CIO et l’ethos (Maingueneau, 2002) qui lui est associé fondent son autorité discursive. Même si l’histoire des Jeux est entachée d’affaires mettant en cause les membres du CIO, force est de constater que l’ascendant hiérarchique et symbolique fonctionne toujours.

1.1. L’autorité suprême du CIO

7Au sein du discours même du CIO, il est intéressant d’examiner à quoi renvoie le lexème « autorité », au travers d’un corpus contenant toutes les chartes olympiques disponibles sur la librairie du CIO en ligne, soit 55 textes. On trouve 642 occurrences de ce mot. L’environnement du lexème peut être représenté à travers une Analyse de similitudes réalisée sous Iramuteq, un logiciel libre distribué sous les termes de la licence GNU GPL (v2). Iramuteq permet de faire des analyses statistiques sur des corpus texte. Notre méthode d’analyse relève de la textométrie, utilisée en Analyse du discours. Longhi (2020) précise que l’Analyse de similitudes (ADS), établit un calcul sur la base d’un indice de co-occurrence (combien de fois les éléments vont apparaitre en même temps) pour donner un résultat visuel où la taille des mots est proportionnelle à la fréquence et où la taille des arêtes et proportionnelle à la force.

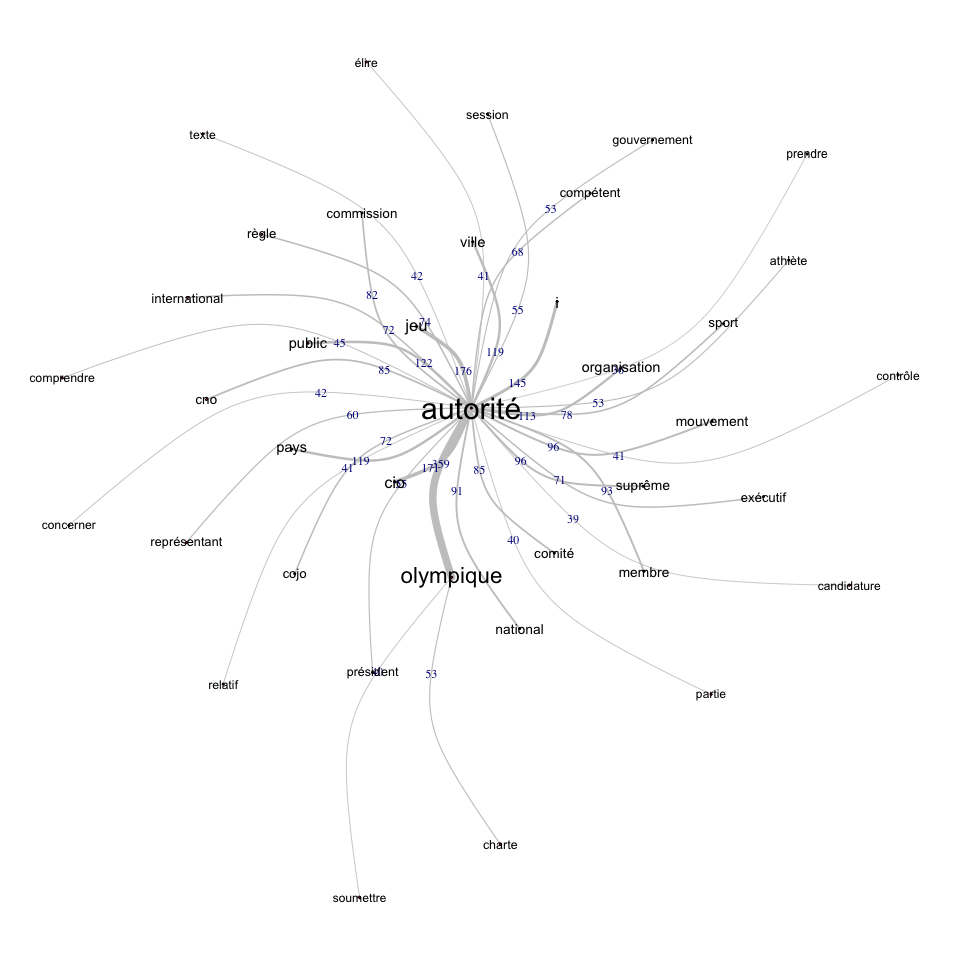

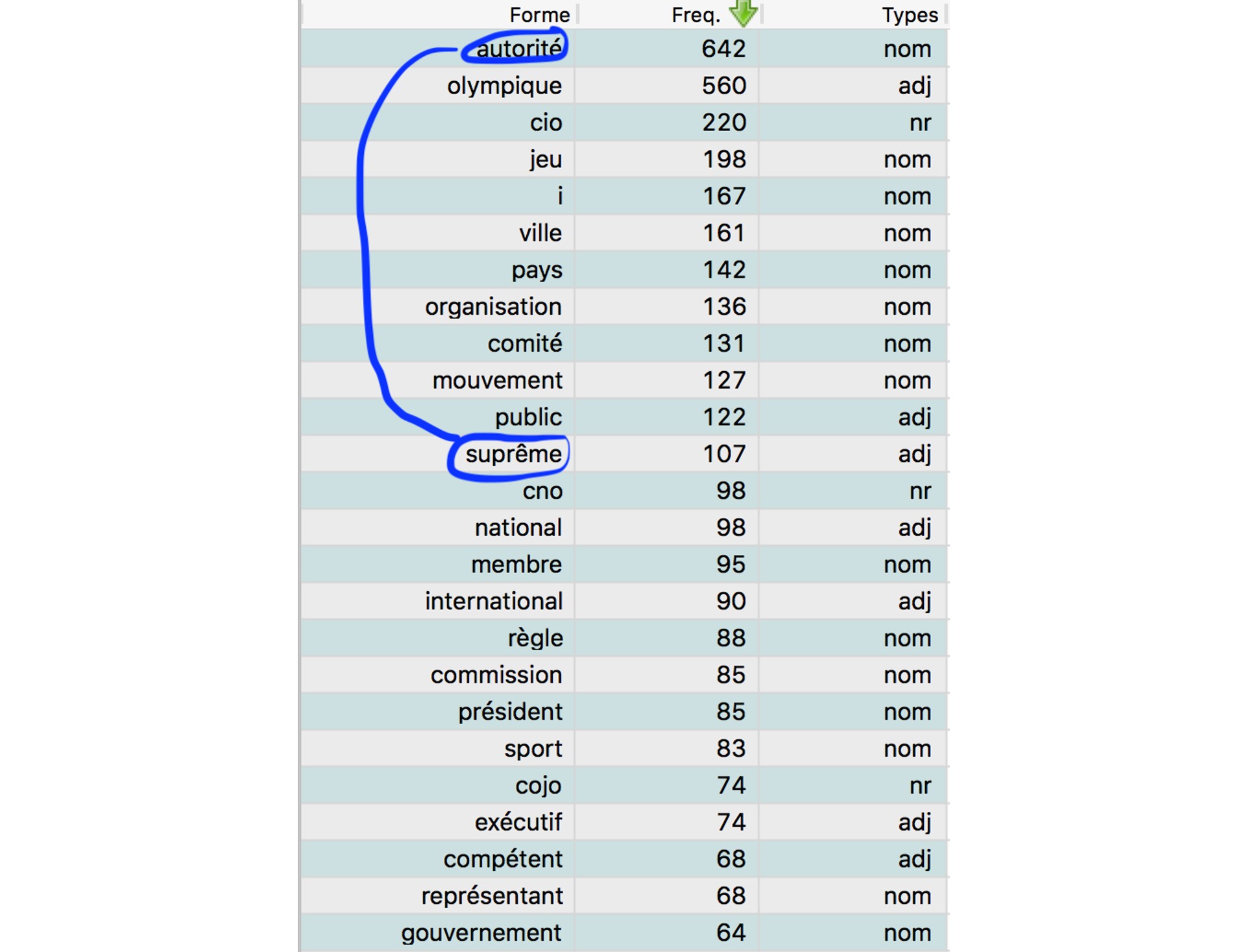

Figure 1. Analyse de similitudes du sous-corpus centré sur ‘autorité’ (indices sur les arêtes, seuil des arêtes à 30)

8On repère ici une forte proximité avec ‘olympique’, mais aussi avec ‘cio’, ‘jeu’, ‘suprême’, ‘pays’, ‘ville’, ‘comité’, ‘compétent, ‘sport’, ‘règle’, ‘cno’, ‘cojo’, ‘exécutif’, ‘commission’, ‘organisation’, ‘mouvement’, ‘national’. Le lexème ‘autorité’ co-occurre (i.e apparaît de manière concomitante) ainsi fortement avec des termes désignant des instances de l’Olympisme : le CIO, le COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques), le CNO (Comité National Olympique). On note également la proximité du lexème ‘autorité’ avec des items renvoyant à l’organisation et au contrôle mais aussi à la sphère décisionnelle avec : ‘exécutif’ et ‘exercer’. Le concordancier fournit des éléments intéressants sur l’expression consacrée dans les chartes : « autorité suprême ». Prenons un relevé des formes actives dans le sous-corpus « autorité ».

Figure 2. Formes actives corpus des Chartes olympiques. Fréquence des lemmes (freq. > 64) dans le corpus

9L’association de ‘autorité’ et ‘suprême’ souligne le pouvoir du CIO et la foi et le crédit qui doivent lui être accordés. Le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) fournit les définitions suivantes de « autorité » (A) et de « suprême » (B) :

A « [Autorité acquise en vue du gouvernement des pers. ou des choses]. 1. Domaine gouvernemental, admin., etc. a) [Autorité par voie légale] Pouvoir légalement conféré à une personne, à un groupe humain de régir l'ensemble ou une partie du corps social, de régler les affaires publiques. »

B « Qui occupe la première place dans une hiérarchie de pouvoirs. Autorité, conseil, direction, loi, organisme, rang, Soviet suprême. »

10Le TLFi souligne par ailleurs l’utilisation associée du substantif « autorité » et de l’adjectif » suprême » (A). L’autorité suprême du CIO est justement rappelée dans les « Principes fondamentaux de l’Olympisme » (B) ainsi que dans la « Composition et organisation générale du Mouvement olympique » (C). La figure d’autorité du CIO émane à la fois de son statut. Notons que dans la Charte olympique, le CIO semble s’être constitué de lui-même (D). Mais cette autorité se construit aussi à travers le vocabulaire employé, comme on a pu le relever.

A « SYNT. a) Autorité + adj. : autorité centrale, civile, despotique, directe, économique, étrangère, illimitée, légale, militaire, monarchique, municipale, nationale, nécessaire, nulle, publique, responsable, royale, sociale, souveraine, suprême »

B « Le Mouvement olympique est l’action concertée, organisée, universelle et permanente, exercée sous l’autorité suprême du CIO, de tous les individus et entités inspirés par les valeurs de l’Olympisme. Elle s’étend aux cinq continents. Elle atteint son point culminant lors du rassemblement des athlètes du monde au grand festival du sport que sont les Jeux Olympiques. Son symbole est constitué de cinq anneaux entrelacés. » Charte olympique, 2021, p.8.

C « Sous l’autorité suprême et la conduite du Comité International Olympique, le Mouvement olympique comprend les organisations, les athlètes et les autres personnes qui se soumettent à la Charte olympique. Le but du Mouvement olympique est de contribuer à la construction d’un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par le biais d’une pratique sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs. » ibid., p.12.

D « L’Olympisme moderne a été conçu par Pierre de Coubertin, à l’initiative duquel le Congrès International Athlétique de Paris s’est réuni en juin 1894. Le Comité International Olympique (CIO) s’est constitué le 23 juin 1894. Les premiers Jeux Olympiques (Jeux de l’Olympiade) des temps modernes furent célébrés à Athènes, en Grèce, en 1896 » Charte olympique, 2000, p.8.

1.2. Une vision humaniste de l’Olympisme

11Soulignons que l’Olympisme dépasse la seule pratique du sport pour se répandre dans la vie quotidienne, en tant que nécessaire équilibre intérieur individuel et collectif. Il fait ainsi à son tour autorité sur la société. L’objectif est de parvenir à un équilibre sociétal, garant d’une entente entre les individus, et même entre les peuples. Il s’agit de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi la paix. Le Mouvement olympique représente ainsi de manière holistique un système de valeurs qui se traduit en actes et auquel on appartient. L'Olympisme possède alors toutes les caractéristiques d’une véritable forme de vie avec ses modes d’action (le Mouvement olympique), ses croyances (tradition de l’Olympisme comme patrimoine), ses valeurs, ses finalités, ses institutions (CIO, CNO, FI…), ses symboles (flamme, hymne, drapeau, devise…), ses acteurs (athlètes, pratiquants, juges, fédéraux, arbitres, entraîneurs…). C’est bien ce que l’on perçoit dans cette définition de l’Olympisme.

« Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine » Charte olympique, 2020, p.11.

« L’appartenance au Mouvement olympique exige le respect de la Charte olympique et la reconnaissance par le CIO » ibid., p.12.

« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels » Ibid, p.11.

12Le Respect, l’Amitié et l’Excellence (les trois valeurs fondamentales de l’Olympisme) trouvent des affinités importantes avec la paix entre les peuples, l’égalité, la solidarité, l’intégrité (notamment Chappelet, 2019, p.72) ; valeurs qui ont toutes une portée universelle.

13Soulignons que dans la sphère olympique institutionnelle, l’Excellence est davantage rattachée à l’éthique comportementale plutôt qu’à la performance à proprement parler. Il s’agit ainsi d’incarner l’esprit olympique en respectant ses principes et l’imaginaire collectif qui lui est corrélé. L’Excellence renvoie ainsi à la beauté du geste sportif, à ce qu'il représente en termes de persévérance, d'exploit humain et de rêve à poursuivre. Mais cette valeur renvoie également à l'ethos du sportif, à son éthique, à son caractère exemplaire plutôt qu'à ses performances physiques et sportives stricto-sensu (par exemple, ses temps chronométriques ou ses scores...). Les valeurs de l’Olympisme dépassent alors les seules valeurs du sport (en lien avec la pratique sportive) puisqu’elles revêtent, selon les textes officiels plusieurs dimensions :

-

éducative, en lien avec la citoyenneté, la culture civique (ex. le PEVO, Programme d’éducation aux valeurs olympiques)

-

de santé publique (ex. le programme de lutte contre le VIH ONUSIDA)

-

sociale et sociétale (ex. la place des femmes, la non-discrimination, la solidarité, l’inclusion, le développement durable)

-

politique et diplomatique (ex. l’équipe olympique des réfugiés, l’Olympic Refuge Foundation, le programme de paix dans le Monde)

14Ce contexte est favorable à forger une image de marque incluant la durabilité. Comme le rappelle Chanavat (2021) : « À ce stade de globalisation des Jeux et de multiplication des parties prenantes, il semble désormais impossible d’évaluer la valeur de l’Olympisme sans évoquer le pouvoir de la marque olympique ». En s’emparant des enjeux environnementaux, la marque olympique, qui est selon Chanavat « la marque sportive la plus puissante au monde », se positionne comme un acteur-clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous allons voir en effet dans cette seconde partie que la thématique de la transition écologique est prégnante dans la communication de Paris 2024 et fait l’objet de nombreux communiqués de presse.

2. Les valeurs prônées par Paris 2024

15Les éléments de langage retenus par Paris 2024 prônent une Excellence environnementale et une Performance climatique. On retrouve là les deux valeurs sportives de l’excellence et de la performance, cette fois-ci appliquées à la dimension écologique des Jeux. La communication autour de cette dimension prend racine dans les documents officiels publiés par le CIO et plus largement par le Mouvement olympique.

2.1. Une volonté de répondre à des enjeux sociétaux

16Nous avons remarqué que les Chartes olympiques se concentraient ces dernières années de plus en plus sur les enjeux sociétaux, tout en rappellant que le CIO a ajouté en 1990 le respect de l’environnement, comme troisième pilier de l’Olympisme (Chappelet, 2008), après la culture et le sport. Par ailleurs, la durabilité figure aux côtés de la crédibilité et de la jeunesse dans l’Agenda olympique 2020. En outre, l’engagement environnemental est au cœur de l’Agenda 21 du Mouvement sportif. Cette volonté politique touche l’image du Mouvement olympique au sein de la société :

« (…) d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les Jeux Olympiques soient organisés en conséquence » Charte olympique, 2021, p.13.

« Cet engagement sociétal se traduit notamment par la mise en place et la promotion d’activités physiques et sportives en faveur de l’éducation, de l’égalité, du respect, de la mixité et de la cohésion sociale, de la santé et du bien-être tout en sensibilisant les pratiquant·e·s à leur environnement ». Ibid

17Une plateforme de la RSO (Responsabilité sociétale des organisations sportives) de l’Olympisme, associe ainsi valeurs et engagement, en s’inscrivant dans le cadre, plus englobant, de la démarche Sport&coresponsable du Comité National Olympique et Sportif Français. Annoncée dans les huit actions du Projet pour le sport français adopté à l’Assemblée générale 2019 et inscrite dans les 15 engagements du mouvement sportif pour réussir les Jeux de Paris 2024 et leur héritage, la plateforme d’excellence environnementale par le sport ou plateforme RSO, est une action majeure du CNOSF visant à encourager l’ensemble des acteurs du mouvement sportif à structurer et valoriser leur démarche de responsabilité sociétale. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va plus loin, avec plusieurs engagements pris dès la candidature, afin de garantir des « Jeux propres » et responsables, laissant un héritage durable pour la France et la planète.

2.2. Un héritage durable et positif

18Faure (2023) souligne que pour le mouvement Olympique, l’héritage est défini comme ce qui est commun au projet olympique et à la stratégie urbaine des acteurs de la ville hôte et de ses territoires (CIO, 2017, p.13). Parmi les éléments valorisés par le CIO, plusieurs renvoient à l’aménagement et à l’économie urbaine, notamment la question du développement des infrastructures, la réhabilitation de sites pour les Jeux, ou l’essor de des secteurs du tourisme et de l’événementiel » (CIO, 2017, p.19). Cet affichage peut surprendre tant on connaît les nombreux éléphants blancs (Andreff, 2012 et 2013) laissés par les JOP. Cette expression, qui revient beaucoup dans les critiques adressées à l’Olympisme, évoque les infrastructures créées exprès pour les Jeux et qui restent ensuite inexploitées. Il s’agit, selon les détracteurs des Jeux, d’une aberration économique et écologique puisque ces stades ou autres gymnases sont soit réservés à l’élite sportive et non à la population, soit tombent en désuétude et en décrépitude. Alors que les JOP se définissent comme le premier grand événement sportif « à contribution positive pour le climat », certains critiques soutiennent qu’une politique de Greenwashing se cache derrière ces promesses dites verdoyantes. Dans les médias, on peut évoquer différentes polémiques autour par exemple de la construction d’un échangeur autoroutier à proximité d’une école de Saint-Denis, ou encore de la destruction de jardins partagés. Un Comité citoyen de vigilance des JOP Paris 2024 a même été créé, qui veille notamment sur les travaux pour le Village olympique ainsi que le collectif Saccage qui dénonce « la gentrification que va susciter l’événement dans les territoires qu’il concerne » (Revue Projet, 2023 / 3, n°394) et pose la question urbanistique et écologique soulevée par les Jeux. Comme le rappellent Charrier et al. (2023), les nuisances induites par les travaux, les traumatismes liés aux déplacements de populations, les contestations écologiques ont nourri le ressentiment d’une population considérant parfois que « les JOP, ce n’est pas pour nous ».

Figure 3. Tweet du Comité citoyen de Vigilance

19Chaboche et Faure (2022) ont analysé la transformation paysagère de la Plaine Saint-Denis lors de la préparation des JOP, en questionnant la cohérence du projet urbain de Paris 2024 à partir du paysage pré-olympique, ainsi que le paysage post-olympique projeté par les organisateurs. Il ressort de l’étude un gap important entre le discours des promoteurs du Village olympique qui le présentent comme « vertueux, à la fois modèle de construction bas carbone et nouvelle cité-jardin » imaginé pour « favoriser le vivre ensemble et le développement d’une société inclusive », alors que dans les faits, « le Village est lui-même enclavé et lacéré ». À l’opposé de ce contre-discours, on trouve dans la communication officielle de Paris 2024 sur Twitter, notamment les mots-clés « héritage durable » associés au hashtag #VenezPartager. Selon Paveau (2013), le hashtag est une forme langagière dont la fonction est essentiellement sociale, permettant l’affiliation diffuse des usagers, la technoconversationnalité et l’investigabilité du discours. Ici, le hashtag #VenezPartager intègre le destinataire dans une action mutuelle. Le hashtag se retrouve doté d’une performativité (Bruns et Burgess, 2011, p.8) : « to include a hashtag in one’s tweet is a performative statement: it brings the hashtag into being at the very moment that it is first articulated, and as the tweet is instantly disseminated to all of the sender’s followers ». Nous suivons Paveau (2013) pour qui le hashtag est une métadonnée performative au cœur du processus du searchable talk (Zappavigna, 2012). Produire un hashtag, est alors « une action technodiscursive qui modifie l’environnement » (Paveau, 2013 : 151). La force du réseau Twitter est telle que les éléments idéologiques se propagent rapidement (Djemili et al., 2014). À travers l’héritage durable et le partage, il s’agit ainsi de répondre, en acte, aux besoins de la population, comme l’affiche ce tweet de Paris 2024 :

Figure 4. Tweet de Paris 2024 sur l’héritage durable

20Comme l’expliquent Charrier et al. (2023), la difficulté à construire des candidatures olympiques du fait de demandes sociales centrées sur l’éducation, la santé, les conditions de vie ou encore l’environnement, poussent la question de l’héritage des Jeux au-devant de la scène. C’est le cas dans le dossier de candidature de Paris qui revendique des « Jeux sources de progrès, au service des populations, des territoires, qui inspirent dès aujourd’hui, dessinent un avenir positif et laissent un héritage durable » (Paris, 2017, p.11). Cette notion d’héritage, associée à celle de durabilité, est cruciale dans le discours de Paris 2024 car il s’agit de laisser une empreinte positive pour l’Humanité. Il est ainsi question d’une véritable stratégie déployée au sein du « Plan Héritage et Durabilité » (p.111).

« La stratégie Héritage et Durabilité est portée et co-construite par la direction Impact et Héritage et la direction de l’Excellence Environnementale. A travers la mise en place commune d’outils comme la stratégie responsable des achats ou le système de management durable, les deux directions s’assurent que cette stratégie soit intégrée par l’ensemble des directions de Paris 2024 dans leurs activités respectives ».

21Viersac et Attali (2021) rappellent que le concept de legacy a été assimilé à celui de durabilité (sustainability) ou de développement durable. Dans le cadre des JOP Paris 2024, l’association est nette puisqu’il est question du « Plan Héritage et Durabilité » et du « Rapport Durabilité et Héritage ». Selon Sheu et Preuss (2017), la notion de legacy, qui apparaît dans les projets olympiques dès les années 2000, permet d’appréhender les conséquences des Jeux olympiques depuis ceux de Londres en 2012. Collinet et Schut (2020) soulignent que la notion d’héritage est bien plus large que celle d’impact qui était jusqu’alors privilégiée, en renvoyant à la fois à des dimensions matérielles et immatérielles. Les termes legacy, impact, heritage ne revêtent en effet pas le même sens et ne recouvrent pas les mêmes dimensions. Comme l’indiquent Viersac et Attali, l’absence d’un consensus vis-à-vis du sens des termes, notamment celui de legacy (Thomson et al, 2013) rend d’autant plus difficile une appréhension scientifique homogène et nécessite de distinguer les approches pour saisir les connaissances produites. Les auteurs soulignent en effet que la définition du CIO ne prend en compte qu’une partie des caractéristiques de la notion de legacy focalisée sur le développement durable : économique, sociale, environnementale. De plus, à travers ses deux langues officielles, l’anglais et le français, le CIO traduit officiellement legacy en héritage. Or le terme heritage existe aussi en anglais et renvoie à d’autres aspects.

« Alors que le legacy serait plus adapté pour analyser les relations entre le présent et le futur, et correspondrait au terme français « legs », celui d’héritage, admis dans le langage olympique, ferait davantage référence aux liens entre le passé et le présent et coïnciderait plus avec le terme « patrimoine », faisant écho à heritage dans sa traduction anglo-saxonne (MacAloon, 2008). Il renverrait donc à un capital accumulé et continu d’objets historiques, symboliques, culturels, politiques et moraux (MacAloon, 2008) alors que son équivalent legacy ferait abstraction de ce passé. Dès lors, aborder l’héritage sous l’angle de l’heritage rejoint le constat de Chappelet (2021) précisant qu’un legacy peut se convertir en heritage à très long terme » (Viersac et Attali, 2021).

22Devant cette pluralité sémantique et désignative, le CIO précise sur sa page « Héritage olympique », qu’il entend « les bienfaits à long terme que les Jeux Olympiques procurent à la ville hôte, à ses habitants et au Mouvement olympique avant, pendant et bien après la manifestation olympique ». Une liste de ces bienfaits est alors établie pour les précédentes éditions des Jeux. Conscient que depuis la première occurrence de la notion d’héritage dans la charte olympique de 2003, le terme revêt différentes significations, le CIO revendique qu’il a pris l’initiative de réunir les différentes dimensions de l’héritage olympique dans une seule et même définition, qui n’a pas été créée dans un but théorique, mais plutôt à des fins d’harmonisation au sein du Mouvement olympique. Elle apparaît comme le fruit d’un dialogue ouvert avec de nombreuses parties prenantes :

« L’héritage olympique est le résultat d’une vision. Il englobe tous les bénéfices tangibles et intangibles à long terme amorcés ou accélérés par l’accueil des Jeux Olympiques/de manifestations sportives pour les personnes, les villes/territoires et le Mouvement olympique » (CIO, 2017, p.13).

23Qu’en est-il précisément dans la communication officielle de Paris 2024 ? Dans la prochaine partie, nous établirons un relevé des éléments-clés qui jalonnent la communication sur la dimension écologique des JOP. Les exemples donnés permettront de tracer la trajectoire prise par Paris 2024 et témoigneront d’une importante évolution dans l’engagement de la ville organisatrice : de Jeux zéro carbone on passe à des Jeux Olympiques positifs pour le climat.

3. Les éléments de langage de Paris 2024

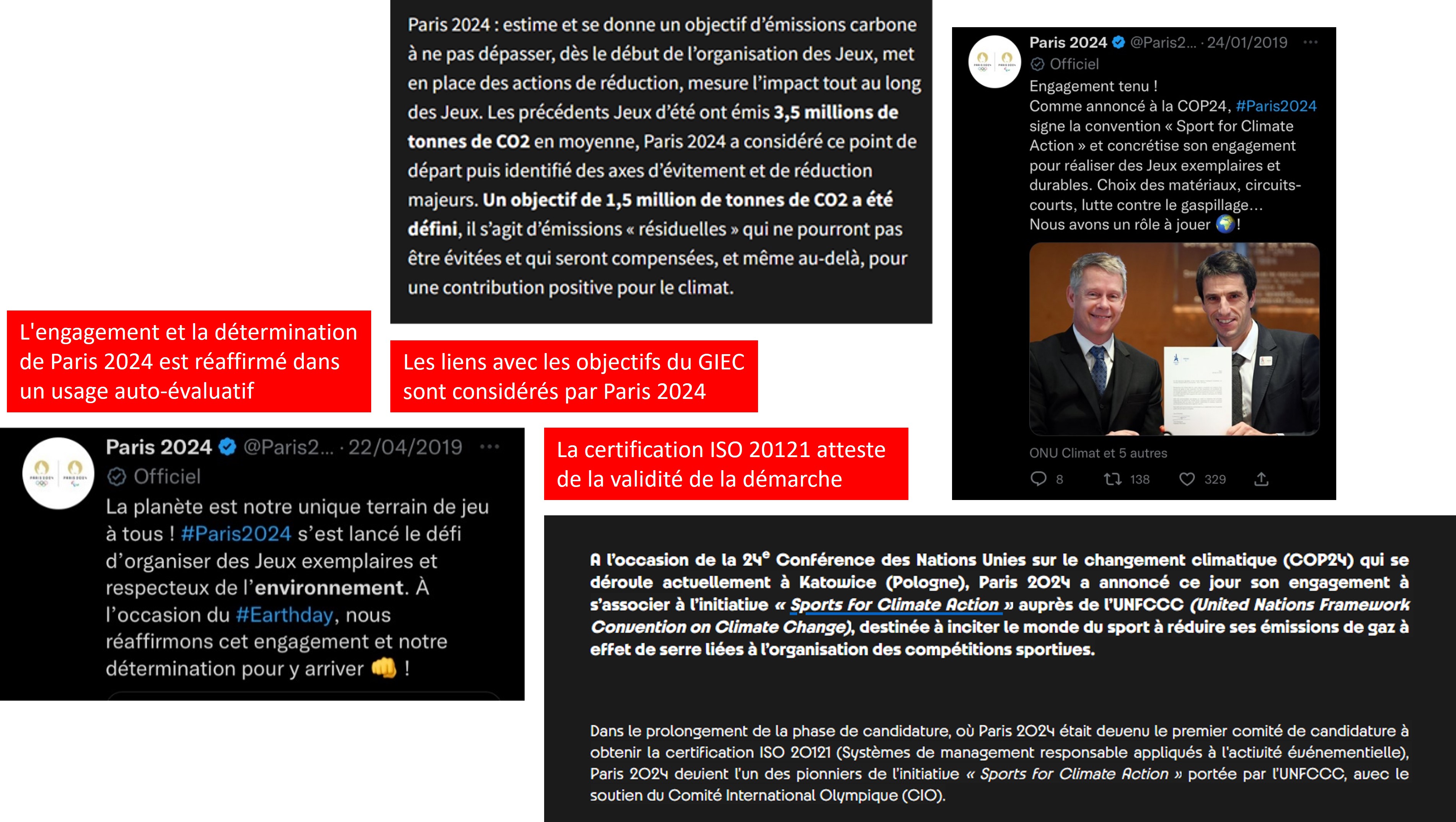

24On retrouve ces éléments dans plusieurs engagements et communiqués de presse ; et l’évolution dans l’engagement initie un nouveau concept et une nouvelle norme pour l’organisation d’événements sportifs. Un « comité pour la Transformation écologique des Jeux » (d’abord baptisé Comité d’excellence environnementale) est même créé, il est question de Jeux d’une nouvelle ère. Dans l’extrait (fig.5 à gauche), on constate que les objectifs annoncés ne sont pas sans rappeler l’objectif de limiter à 1,5 degrés le réchauffement climatique, qui figure dans le Rapport du GIEC. Cette stratégie d’Excellence environnementale est affichée dans la convention passée entre Paris 2024 et le WWF. Il est également question de faire des Jeux un laboratoire d’innovation durable. L’engagement est également mis en évidence sur les réseaux sociaux numériques (fig.5 milieu et droite).

Figure 5. La diffusion des valeurs de Paris 2024 sur les RSN

25Les tweets postés font écho aux publications institutionnelles émanant du site des JOP Paris 2024, comme avec l’actualité de la COP24 (fig.6). L’accent est mis sur le caractère novateur et la mise en avant de l’obtention de la certification ISO 20121 atteste de la validité de la démarche.

3.1. Une Transformation Ecologique des Jeux et une dimension DD&RS

26L’innovation réside dans la Transformation Ecologique des Jeux ; c’est ce qui est affiché dans les discours officiels. Cette Transformation s’applique même au monde du sport tout entier pour qui sont évoquées l’expertise de spécialistes et la création d’une norme environnementale pour l’organisation de manifestations sportives, cruciale pour en limiter l’impact carbone. Un groupe d’experts est créé pour la transformation écologique des Jeux : 9 experts en biodiversité, climat, énergie, restauration, économie circulaire, numérique, construction ou encore en innovation responsable, une diversité de profils qui vise une action environnementale transverse sous tous ces aspects du projet selon le communiqué de presse du 9 décembre 2021. L’affichage d’experts pluridisciplinaires vient garantir que cette Transformation transcende les Jeux et le monde du sport pour s’étendre à la société tout entière. Les JOP deviennent alors l’opportunité d’agir pour le climat et pour la société.

27La Transformation se veut socio-écologique et le Développement Durable évoqué dans les discours devient Développement Durable et Responsabilité Sociétale, avec une place centrale et moteure réservée au Sport. Cette Transformation est d’ordre mondial et séculaire ; la présidente du WWF France en atteste dans l’un de ses discours. L’évocation d’un partenariat avec l’ONG sert d’argument d’autorité.

« Il y a argumentation d’autorité quand le Proposant donne pour argument en faveur d’une affirmation le fait qu’elle ait été énoncée par un locuteur particulier autorisé, sur lequel il s’appuie ou derrière lequel il se réfugie » (Plantin, 1996, p.88).

28Transformation ou transition ? Il est intéressant de constater que les discours officiels de Paris 2024 mentionnent la Transformation alors que la présidente du WWF utilise un terme plus connu, celui de transition. Notons qu’une transition est un procès aspectuellement duratif alors que la Transformation évoque le résultatif. Les propos de la présidente WWF France permettent d’associer étroitement ce qui porte la transition socio-écologique et les valeurs de l’Esprit Olympique. Ces valeurs communes figurent dans le rapport du Groupe 2 Section D2 du Storeline Management Plan du GIEC comme solutions à la crise climatique : équité, inclusion, répartition, courage, humilité. La convention signée avec le WWF France sert de caution écologique, et autorise Paris 2024 à se positionner en sauveur du climat et en pionnier dans la lutte en faveur de l’environnement. Il s’agit ainsi d’œuvrer pour la planète et de laisser des traces durables. C’est ce qu’exprime le Président de Paris 2024 :

« Nous avons posé des ambitions environnementales fortes dès la candidature, pour que Paris 2024 laisse un héritage à la population mais pas de dette écologique à la planète. Aujourd'hui, on a conscience que pour aller plus loin, il faut que tous les acteurs du sport se mobilisent. Chaque année, 2,5 millions d'événements sportifs sont organisés en France. Avec WWF, on s'engage pour que ce soit autant d'opportunités pour mettre le sport au service de la planète ».

3.2. Les valeurs de l’esprit olympique au service de la Planète et de la Paix

29Ces Jeux de Paris 2024 sont aussi en rupture avec le passé, c’est-à-dire avec des Jeux polluants pour la planète :

« Le 16 mars 2021, le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité l’engagement du Comité à organiser les premiers Jeux à contribution positive pour le Climat, sur la base de 3 piliers : réduction des émissions, soutien massif à des projets positifs pour le climat et la mobilisation pour démultiplier l’impact de son action ».

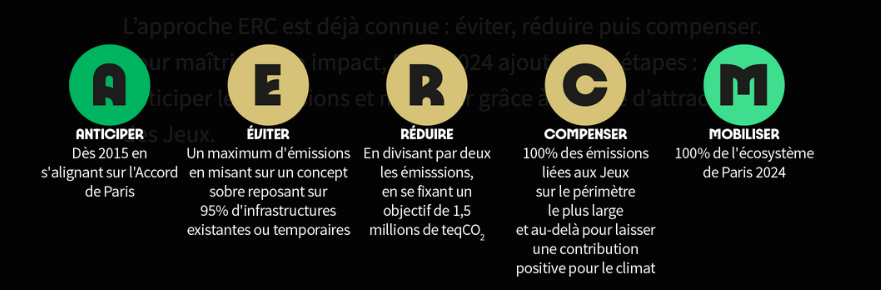

30Il s’agit de construire des « Jeux durables », qui soient alignés avec l’Accord de Paris. L’alignement passe par un objectif « ambitieux », une réduction « drastique » des émissions de gaz à effet de serre, ce que l’on peut lire dans le document contenant « Les Recommandations du WWF pour les premiers jeux alignés avec l’accord de Paris ». Paris 2024 se veut exemplaire mais sa stratégie « est complétée d’une stratégie de compensation qui permet de garantir la neutralité carbone de Paris 2024 ». Or les projets de compensation carbone font débat, comme le souligne notamment l’ONU Environnement (« Les compensations carbone ne nous sauveront pas »). L’évocation d’un projet de compensation carbone des JOP, même s’il n’apparaît que complémentaire, pourrait ainsi alerter. Le partenariat WWF et Paris 2024 retient ces éléments en infographie :

Figure 6. L’expressions de jeux alignés avec l’Accord de Paris

3.3. Des Jeux modèles

31Les Jeux de Paris 2024 revêtent une portée qui dépasse le sport et sert de modèle pour les autres Etats et pays, devenant le symbole de l’efficacité de la COP 21 :

« Le 12 décembre 2015, les gouvernements de 196 pays s’engageaient dans un accord historique pour le climat, l’Accord de Paris. La COP21 a été un signal fort de l’engagement de la France et de Paris dans la lutte contre le changement climatique. Cet engagement mondial se traduit à l’échelle locale au quotidien. Dans ce contexte, Paris 2024 ne peut pas se limiter à proposer des Jeux durables, mais se doit d’être la première candidature qui propose, par des engagements forts, d’organiser les premiers Jeux alignés avec les objectifs de l’Accord de Paris. Paris 2024, c’est ainsi l’occasion de mettre en œuvre des solutions locales en réponse au défi climatique mondial, et de les faire vivre aux milliards d’athlètes, de spectateurs et de téléspectateurs qui vivront les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».

32Cette volonté engage véritablement le Comité d’organisation des Jeux, et Paris 2024 va même au-delà de la doctrine nationale ERC (Eviter, Réduire, Compenser) en proposant également les phases d’Anticipation et de Mobilisation (fig.7).

Figure 7. La doctrine AERCM

33La mobilisation concerne l’ensemble de l’écosystème des JOP et implique ainsi la société. Les Jeux sont conçus comme accélérateur de la Transition écologique, et comme un laboratoire d’innovation durable ; notons qu’ils sont aussi garants de la Paix. Les paroles rapportées (Authier-Revuz J., 2001) de Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, affichées dans les recommandations du WWF pour « les premiers Jeux alignés avec l’accord de Paris », revêtent une portée idéologique forte :

« Les nations unies et le CIO (…) nous unissons nos forces au service des idéaux que nous partageons : durabilité, universalité, solidarité, non-discrimination, l’égalité fondamentale de tous les individus » Ban Ki-Moon, p.2

34La devise Olympique est même remaniée au service de la communication écologique de Paris 2024. Il ne s’agit plus de s’adresser à un individu et de désigner une performance sportive mais d’évoquer un effort collectif inéluctable, exigeant et fédérateur. L’on trouve également une communication associant la Fondation Nicolas Hulot et Paris 2024, comme dans le tweet suivant où est fait le pari (« chiche ») d’être encore « plus fort ». Tous ces éléments contribuent à renforcer l’image de Jeux propres et favorables au climat, et donc permettent de façonner une marque olympique engagée pour l’environnement.

Figure 8. La devise olympique remaniée et diffusée pour un partenariat

4. La soutenabilité écologique des JOP

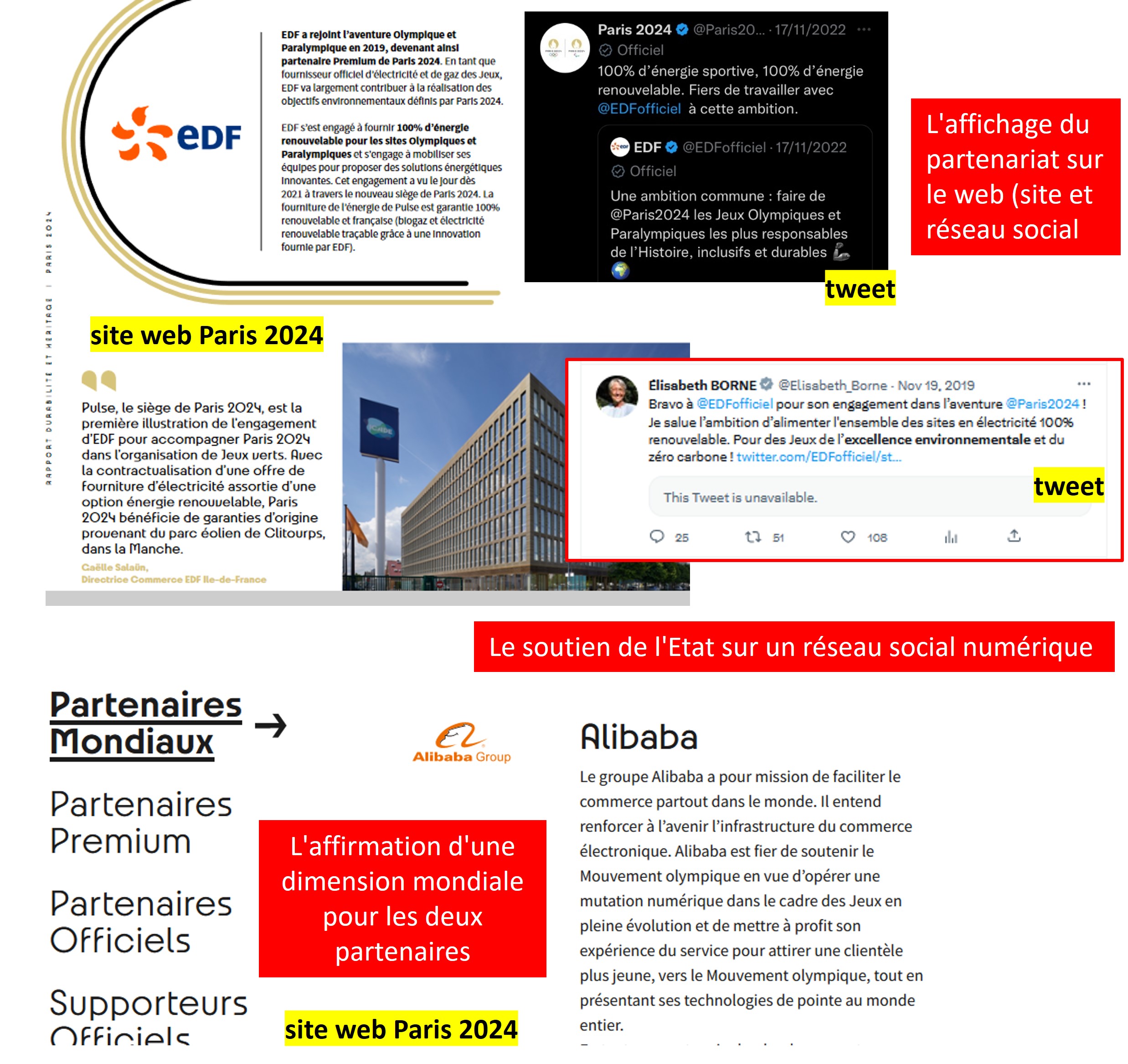

35Mais tout n’est pas aussi limpide. La sobriété dans le sport, et tout particulièrement dans tout ce qui touche aux JOP, s’accompagne d’accusations de Greenwashing. En regardant du côté des partenaires du CIO, nous trouvons notamment EDF et ENNEDIS, garants des « Jeux verts ». Cet affichage s’accompagne d’une communication sur Twitter et du soutien du gouvernement (Elisabeth Borne est alors Ministre de la Transition écologique et solidaire, en novembre 2019). EDF affiche ainsi la volonté de s’inscrire dans l’Histoire grâce à une performance environnementale (« les plus responsables »).

Figure 9. Le partenaire EDF et le partenaire Alibaba

Site web de Paris 2024 et support twitter

36D’autres partenaires sont beaucoup moins verts, par exemple, P&G ou encore ALIBABA qui facilite le commerce partout dans le monde.

37Par ailleurs, des articles fleurissent, discutant de l’engagement de Paris 2024, par exemple, sur le magazine militant Capitaine CARBONE.

« Il est vrai que si la majorité des établissements accueillant les compétitions sportives n’impliquent pas de grands chantiers, en revanche le COJO prévoit de supprimer des milliers de mètres carrés d’espaces verts et de terres pour faire place au béton. C’est le cas par exemple du prochain village des médias à Dugny, qui rendra artificiel une partie du parc George-Valbon considéré comme un des poumons de cette zone urbaine très dense. Par ailleurs, le prochain parc aquatique, où des extensions (solarium et salles de fitness) sont prévues par Grand Paris Aménagement, devrait substituer 4000m² de terres fertiles aux jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ».

38D’une portée plus générale, le « média 100% indépendant » Bon Pote questionne la soutenabilité écologique du sport de haut-niveau. Mais les arguments peuvent s’appliquer au sport en général puisque tout sport implique une rencontre, et donc des déplacements. Y compris le e-sport :

« Dans sa forme actuelle, le sport de haut niveau est pour une immense majorité un non-sens écologique. D’abord parce que la plupart du temps, ces athlètes doivent traverser le globe pour répondre à des spectateurs toujours plus exigeants et assoiffés de divertissement. Mais aussi parce que l’utilité sociétale du sport de haut niveau devra être remise en question dans un monde où la sobriété s’impose. Aussi amoureux que vous soyez de Leo Messi ou de Roger Federer, gardez bien en tête que le caissier ou l’infirmière qui est au SMIC, dont l’utilité du métier n’est pas à démontrer, peut légèrement s’agacer lorsqu’il voit Roger faire un aller-retour Paris-Doha pour un match de tennis exhibition. Est-ce que le sport doit redevenir ce qu’il est ? Un jeu, où le plaisir et la sociabilisation sont les premiers objectifs ? Devons-nous faire une croix sur Roger ? Une chose est sûre, c’est que les héros d’aujourd’hui seront peut-être les zéros de demain. Des millions de personnes ‘like’ la photo de Cristiano Ronaldo en slip dans sa nouvelle Bugatti. Mais les images peuvent s’effriter très vite, surtout au temps des RSN. En début d’année, Roger Federer s’était déjà fait prendre à partie pour avoir comme sponsor Crédit Suisse, banque qui aime un peu trop le pétrole. Résultat : il avait fait un don pour aider contre les feux en Australie. Cela pourrait aller très, très vite pour ces sportifs de haut niveau, qui feraient bien, comme nous tous, de remettre leur activité en question ».

39Soulignons ici l’importance de la ligne éditoriale sur le contenu présenté. En tant que média militant pour l’environnement, il serait curieux qu’il défende les compétitions sportives et ce qu’elles engendrent en termes de transports, mobilisation d’infrastructures, voire construction pour les JOP. À la suite de cet article, des menaces de mort et des insultes avaient été proférés au rédacteur. En 2023, le journal publie sur sa page LinkedIn le message suivant, en relais d’une publication Twitter du journal l’Equipe : une championne renonce à prendre l’avion pour réaliser des compétitions sportives.

Figure 10. Post LinkedIn du 3 février 2023 sur le Compte Bon Pote

40A l’instar de ce positionnement catégorique, la question de la soutenabilité écologique des Jeux se pose avec acuité, entraînant une nécessaire évolution du discours des JOP 2024 sur ces aspects. L’on peut supposer que seront diffusées davantage de données chiffrées sur la méthode carbone et le budget carbone des Jeux, et que seront déployés des arguments sur la résilience. Cette thématique est déjà présente dans le « Plan Héritage et Durabilité ». Elle est étayée dans le « Rapport Durabilité et Héritage » paru en août 2021, qui fait de la résilience une source d’opportunités et un levier d’action innovant ; ce qui n’est pas sans rappeler le techno-solutionnisme ambiant à propos du changement climatique (p.58). Le nom du Rapport inverse les termes « Durabilité » et « Héritage ». Faut-il y voir un accent mis sur la méthode et la stratégie plutôt que sur la promesse des effets attendus ?

41Duong (2005) souligne que le recours à des questions de RSE évoque souvent un retour à la moralité ou à un contrat explicite ou implicite avec la société. Une rhétorique de légitimation est mise en action, qui permet à l’institution olympienne d’exister et de peser grâce notamment aux engagements pris sur le plan environnemental. L’aspect volontariste est important à souligner car il donne l’image d’une institution, responsable et citoyenne. Selon d’Almeida (2007), cette démarche relève d’une stratégie visant à contrôler le risque de réputation, en transformant l’imputation en députation1). De La Broise (2013) précise que « d’une part, certaines entreprises sont astreintes à rendre compte de leur activité et de son impact (économique, social et environnemental), notamment sous la forme de rapports annuels. D’autre part, la RSE sert une rhétorique de la responsabilité dont les enjeux motivent aussi une communication managériale visant à mettre en discours les formes renouvelées d’une rationalisation de l’activité productive ». On peut faire l’hypothèse qu’il en va de même sur le plan de la RSO, et que les engagements pris par Paris 2024 s’inscrivent dans cette perspective : c’est dans ce sens que l’on peut considérer leurs rapports intermédiaires qui participent à l’effort de rationalisation, notamment grâce aux tableaux présentés en synthèse, aux infographies (chiffres-clés), et aux encadrés explicatifs. Alors que l’argument écologique rencontre une limite comme l’ont montré Boltanski et Thévenot (1991) dans la construction de leur modèle de cité, on peut légitimement se demander si ces éléments sont convaincants.

Conclusion

42Notre contribution a permis de mettre au premier plan les aspects communicationnels autour de la dimension écologique de Paris 2024. En relevant les éléments de langage utilisés et en les confrontant à un contre-discours critique, ce travail sert de préambule à une analyse du discours officiel pendant et après les JOP. Les mots-clés employés et les hashtags associés pourront être analysés à l’aune de l’héritage durable prôné par les JOP. Il s’agira également de confronter les données chiffrées en termes de bilan carbone aux mesures et projections effectuées par les scientifiques. Nul doute que les résultats seront scrutés à la loupe et que le moindre faux pas sera signalé et alimenté rapidement par des discussions et commentaires sur les RSN. Comme nous l’avons montré (Duteil et al., 2023a) autour de l’affaire du PSG et du char à voile, sur Twitter, la polémique s’inscrit dans une temporalité marquée, propre à la réactivité induite par le média. Comme le soulignent Amossy et Burger (2011), les discours numériques fonctionnent comme des objets socio-idéologiques, caractérisés par la mise en scène de l’altérité, d’un rapport conflictuel systématique. Le numérique devient alors un espace privilégié de réalisation de la polémique :

« [...] on peut poser que l’Internet – en tant que mode de communication – crée les conditions d’une circulation des discours qui possède en soi un très fort potentiel polémique : une fois suscitée sur l’Internet, le déploiement et l’extension de la polémique sont en effet immédiats et a priori illimités » (Amossy et Burger, 2011, p.17).

43C’est ce que l’on observe avec les énoncés du PSG qui, prononcés en conférence de presse, ont fait l’objet de nombreuses reprises médiatiques, de retweets, de citations avec commentaires, et de discussions (réponses, interdiscursivité) sur les RSN ; bien au-delà de leur ancrage d’origine, puisqu’ils embrassent à la fois des journalistes, des politiques, des sportifs, mais aussi, et c’est remarquable, l’ONG Greenpeace, ou encore Valérie Masson-Delmotte, experte reconnue du GIEC.

Almeida (d’) N., 2001, Les promesses de la communication, Sciences modernités philosophie, PUF, Paris.

d’Almeida N. (2007), La société du jugement, Paris, Armand Colin

Amossy R. et Burger M., 2011, « Introduction : La polémique médiatisée », Semen, 31, pp.7-24.

Andreff W., 2012, « Pourquoi le coût des Jeux olympiques est-il toujours sous-estimé ? La « malédiction du vainqueur de l’enchère » (winners’s curse) », Papeles de Europa, 25, pp.3-26.

Andreff W., 2013, « Pourquoi les Jeux de Sotchi seront plus coûteux que prévu », Revue internationale et stratégique, 4(92), pp.109-118.

Attali M. et al. (éd.), 2009, Les valeurs de l’olympisme. Un modèle éducatif en débat, Paris, L’Harmattan.

Authier-Revuz J., 2001, « Le discours rapporté », in R. Thomassone (éd.). Une langue : le français, Paris, Hachette, pp.192-201.

Boltanski L. et Thévenot L., 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.

Broise P. De La., 2013, « Communication », in Postel, N. (dir), Sobel R. (dir), Dictionnaire critique de la RSE, Presses universitaires du Septentrion, pp.56-60.

Chaboche J. et Faure A., 2022, « L’héritage paysager des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur la Plaine Saint-Denis », Revue Marketing Territorial, 9 / été 2022, en ligne

Chanavat N., Le Clinche S. et Desbordes M., 2017, « Image(s) et valeur(s) de l’Olympisme : quelle(s) réalité(s) ? », In Chovaux O, Munoz L, Waquet A et Wille F (éds.), L’Idée sportive, l’idée olympique : quelles réalités au XXIème siècle ?, Artois Presses Université, coll. « Cultures sportives », pp.76-106.

Chanavat N., 2021, « Introduction », in Chanavat N., Waquet A., Richard A., Les défis de l’Olympisme. Entre héritage et innovation, Paris, INSEP éditions.

Chanavat N., Waquet A., Richard A., 2021, Les défis de l’Olympisme. Entre héritage et innovation, Paris, INSEP éditions.

Chappelet J.-L., 2021, « Entre réalités et espoirs : quel héritage pour les Jeux olympiques ? », in M. Attali (dir.), L’héritage social d’un événement sportif. Enjeux contemporains et analyses scientifiques, Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Chappelet J.-L., 2019, « La régulation globale du sport international : les organisations sportives internationales sont-elles un sujet de diplomatie ? », Revue internationale et stratégique, n°2(2), pp.71-77

Chappelet J.-L., 2008, “Olympic Environmental Concerns as a Legacy of the Winter Games”, The International Journal of the History of Sport, 25(14), pp.1884-1902.

Charaudeau P. et Maingueneau D., 2002, Dictionnaire d'Analyse du Discours, Paris, Seuil.

Charrier D., Jourdan J., Bourbillères H. et al., 2023, « Nouveau départ pour la Seine-Saint-Denis ? », Revue Projet, 2023/3 (n° 394), pp.14-18.

CIO, 2017, Approche stratégique en matière d’héritage. Une stratégie pour l’avenir

Collectif Saccage 2024, 2023, « Les JO ne peuvent pas être verts » », Revue Projet, 2023/3 (N° 394), pp.39-41.

Collinet C., Schut P.-O., 2020, « L’héritage social des Jeux olympiques », Movement & Sport Sciences, 2020/1, n°107, pp.1-2.

Collinet C., Delalandre M., et Beaudouin S., 2020, « L’opinion des Français sur les Jeux olympiques de Paris 2024 », Movement & Sport Sciences, 2020/1, n°107, pp.31-40.

Djemili S., Longhi J., Marinica C., Kotzinos D., et Sarfati G.-E., 2014, « What does Twitter have to say about ideology? », Konvens 2014 – Workshop proceedings vol. 1 (NLP 4 CMC: Natural Language Processing for Computer-Mediated Communication / Social Media – Pre-conference workshop at Konvens 2014), pp.16-25.

Duong Q.-L., 2005, « La responsabilité sociale de l’entreprise, pourquoi et comment ça se parle ? », Communication et organisation, 26, en ligne

Duteil C., 2023, Une plongée aux sources linguistiques de l’Olympisme, HDR, CY Paris Université.

Duteil C., Longhi J. et Pernet L., 2023a, « Commenter, répondre, réagir, ou relayer : analyse des stratégies énonciatives sur Twitter lors de « l’affaire du PSG et du char à voile » et étude des modalités de la construction d’une polémique en ligne », Cahiers de praxématique, n°79.

Duteil C., Longhi J. et Richard A., 2023b, “Values of Olympism in institutional texts and their circulation in social networks”, in Diagoras international academic journal of olympic studies, vol. 6, pp.103-117.

Faure A., 2023, « Les JOP de Tokyo 2020 peuvent-ils servir au développement d’un secteur de l’événementiel urbain ? », Revue Marketing Territorial, 10 / hiver 2023, en ligne

Galatanu O., 2003, « La Sémantique des possibles argumentatifs et ses enjeux pour l’analyse du discours », in María Jesús Salinero Cascante et Ignacio Iñarrea Las Heras, El texto como encrucijada: estudios franceses y francófonos. Actes du Congrès International d’Études Françaises, La Rioja, Croisée des Chemins, 7-10 mai 2002, vol. 2, Logroño, Université de La Rioja, pp.213 225.

Longhi J., 2020, « Théoriser le dynamique, modéliser la variation, et outiller l’herméneutique : le(s) sens en question(s) », Critical Hermeneutics, 4(1).

MacAloon, J.J., 2008, “‘Legacy’ as Managerial/Magical Discourse in Contemporary Olympic Affairs”, The International Journal of the History of Sport, 25(14), pp.2060-2071.

Maingueneau D., 2002, « Problèmes d'ethos », Pratiques, n° 113-114, pp.55-67.

Paveau M.-A., 2013, « Technodiscursivités natives sur Twitter. Une écologie du discours numérique », in Liénard, F. (coord.), Culture, identity and digital writing, Epistémè 9, Revue internationale de sciences humaines et sociales appliquées, Séoul : Université Korea, Center for Applied Cultural Studies, pp.139-176.

Plantin C., 1996, L’argumentation, Paris, Seuil.

Richard A., Longhi J. et Duteil C., 2022, « Permanence et variation des valeurs du sport dans un corpus de textes à finalités éthiques », In G. Lecocq, B. Andrieu, M. Agostinucci, D. Lorente et A. Legendre (dir.). Aux frontières du phénomène sportif : Des temps de Métamorphoses et des espaces de Résonances. Paris : L'Harmattan, Collection "Mouvements des Savoirs.

Sarfati G.-E., 2007, « Note sur « sens commun » : essai de caractérisation linguistique et sociodiscursive », Langage et société, n°119, pp.63 80.

Sarfati G.-E., 2008, Pragmatique linguistique et normativité : Remarques sur les modalités discursives du sens commun. Langages, 2008/2 (n° 170), pp.92-108.

Siblot P., 2001, « De la dénomination à la nomination », Cahiers de praxématique [En ligne], n°36, document 8.

Thomson A., Schlenker K. et Schulenkorf N., 2013, Conceptualizing Sport Event Legacy. Event Management, 17(2), pp.111-122.

Viersac M., Attali M., 2021, « Discuter l’héritage social et culturel des grands événements sportifs. Une revue de littérature internationale », Staps, 2021/4 (n°134), pp.113-136.

Zappavigna M. 2012, Discourse of Twitter and Social Media, London, Bloomsbury Academic.

1 Nicole d'Almeida met en lumière une stratégie visant à gérer le risque de réputation en transformant l'imputation en députation. Elle propose un mécanisme où une entreprise ou un acteur, au lieu de subir passivement un jugement (imputation), prend volontairement en charge une mission d’intérêt général (députation). Selon elle, l’imputation désigne l’acte de juger, où un acteur est tenu responsable d’une faute ou d’une action. C’est une évaluation négative ou critique portée sur cet acteur. La députation consiste à prendre l’initiative de se positionner comme porteur d’une mission d’intérêt général. Cela implique une démarche proactive pour transformer la perception publique et renforcer la légitimité et la réputation de l’acteur. En combinant ces deux notions, d’Almeida montre que les entreprises peuvent anticiper les jugements publics en s’engageant dans des actions qui servent le bien commun. Cela permet non seulement de réduire le risque réputationnel mais aussi de construire une image positive et durable dans l'opinion publique.

Carine Duteil, « L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024 » dans © Revue Marketing Territorial, 12 / été 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/1016.html.

Quelques mots à propos de : Carine Duteil

Maître de Conférences HDR à l’école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI, Carine Duteil est rattachée au Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS) de l’Université de Limoges. Ses champs d'étude sont le discours olympique et ses origines coubertiniennes mais aussi les controverses socio-techniques en lien avec la démarche DD&RS, principalement à travers la notion de transition. La méthodologie adoptée combine Sciences de l’Information et de la Communication et Sciences du Langage.