Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Etude des motivations des volontaires des JOP de Paris 2024. Proposition d’un modèle intégrateur

Marie Cousineau et Alice Sohier

1En 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) se déroulent en France. Cet évènement historique réunit des athlètes du monde entier dans un esprit de compétition souhaité sain, d’excellence et d’amitié. À l’occasion de ce rassemblement, les valeurs universelles de l’Olympisme et du Paralympisme, telles que le respect, le courage, la détermination, l’inspiration et l’égalité sont mises en avant. Effectivement, « l’important aux Jeux Olympiques n’est pas de gagner mais d’y prendre part »1. Cette citation à destination des sportifs trouve également un sens pour les bénévoles, aussi appelés des volontaires2. D’ailleurs, des événements planétaires pouvant modifier la position géopolitique d’un territoire, aux manifestations sportives locales, la réussite d’un projet événementiel tient souvent à la performance des volontaires (Ferrand et Chanavat, 2006). Aussi, afin de faire vivre et de contribuer à l’organisation des JOP de Paris 2024, 45 000 volontaires sont recherchés par le comité d’organisation. La réussite de cet évènement planétaire repose également sur leur performance et en cela, trois missions leur seront confiées :

-

apporter une aide afin de garantir la qualité de l’expérience vécue par tous les acteurs des jeux

-

être au service de la performance sportive

-

faciliter l’organisation

2Depuis une quinzaine d’années, les travaux sur les événements sportifs se renforcent. Les Jeux Olympiques ont donné lieu à de nombreuses recherches sur les impacts de cette manifestation sur le territoire, l’économie, le tourisme, l’environnement ou encore sur la société (Collinet et al., 2020). Cette note propose de se focaliser sur le bénévolat et de formuler des hypothèses sur les attentes des bénévoles des JOP de Paris 2024. Pour cela, après avoir défini les contours du bénévolat, un état des lieux non exhaustif des cadres théoriques expliquant les motivations des bénévoles est exposé. Par la suite, des pistes de réflexion sur les particularités des bénévoles de Paris 2024 sont formulées grâce à la proposition d’un modèle intégrateur.

1. Les caractéristiques du bénévolat

3L’objectif de ces prochaines lignes est de déterminer les spécificités du bénévole, les types d’engagements et les apports de la réflexion en termes de don pour la compréhension du bénévolat.

1.1. Définitions

4Caractériser le bénévole est une tâche complexe avec une multitude d’approches possibles. Son statut juridique n’est pas clairement précisé et sa définition comporte des frontières mouvantes. Afin de contrer ces problématiques, Pujol (2009) part du principe que la définition du bénévole comporte : une partie fixe nommée « binaire », si les composantes ne sont pas respectées, la situation de bénévolat n’existe pas, et une partie variable nommée « continuum » qui apporte une certaine flexibilité à cette notion. Les trois composantes binaires sont les suivantes : l’engagement du bénévole est volontaire, libre et sans contrainte (1) ; son action est gratuite sans rétribution financière (2) et l’exercice du bénévolat est réalisé sans lien de subordination au sens juridique du terme (3). Le continuum repose sur les critères suivants : l’engagement du bénévole induit l’idée d’une implication et d’une certaine régularité ; l’action menée est pour l’intérêt général. Le bénévolat s’exerce dans le cadre d’une organisation formelle reconnue par la loi et ne permet pas l’entrée en concurrence avec un emploi rémunéré. Le bénévole investit du temps et des compétences en dehors de ses engagements professionnels et familiaux. Parfois, des attestations ou des diplômes sont requis, ce qui peut poser des obstacles potentiels à l’entrée dans l’association. En fonction des individus, la participation bénévole ne prendra pas la même ampleur, aussi, il est pertinent de distinguer les bénévoles réguliers des bénévoles occasionnels (Holmes et al., 2010), les premiers fournissant une participation plutôt régulière et de long terme, tandis que les seconds proposent des services de manière épisodique. Enfin, l’aspect social est prégnant dans les activités de bénévolat qui engagent les individus à soutenir des causes ou des personnes (McAllum, 2018). Dans le cadre des JOP de Paris 2024, le volontaire est défini comme :

« toute personne bénévole qui s’engage librement et de son plein gré à collaborer de façon désintéressée, au mieux de ses capacités, à la préparation, l’organisation et/ou au déroulement des Jeux, en accomplissant les tâches qui lui sont confiées par toute personne désignée et habilitée par Paris 2024. Cet engagement s’inscrit dans le respect des principes et valeurs de la République et participe à la réalisation de l’un des plus grands évènements jamais organisé par la France » Extrait de la Charte volontariat olympique et paralympique Paris 2024 (p.1).

1.2. Les types de bénévolat

5La littérature sur les actions bénévoles met en avant trois principaux types de bénévolat (Parker, 1997 ; Inglehart, 2003) :

-

le bénévolat altruiste, qui consiste à donner de son temps et à fournir des efforts pour aider les autres. Ce type de bénévolat est fortement présent dans les associations de lutte contre la pauvreté, d’aide aux plus démunis, lors des catastrophes naturelles ou sur les terrains de guerre, il s’agit généralement d’activités bénévoles dans les domaines de l’humanitaire (Sandri, 2018), de la santé (Varma et al., 2016), ou encore du social (Bowe et al., 2020) ;

-

le bénévolat au service d’une cause, qui consiste à promouvoir une cause à laquelle on croit, qu’elle soit religieuse, politique ou morale. C’est le cas par exemple des activités réalisées dans des associations de lutte contre le changement climatique, de protection de la nature (Ganzevoort et van den Born, 2020) ou encore de la science citoyenne (Domroese et Johnson, 2017) ;

-

le bénévolat de loisir, qui consiste, pour le bénévole à rechercher une expérience de loisir (Lockstone‐Binney et al., 2010) et que l’on retrouve dans les associations culturelles, sportives et de loisirs, et de façon plus prononcée dans les domaines de l’évènementiel sportif et culturel, où les bénévoles participent eux-aussi aux manifestations qu’ils soutiennent, c’est notamment le cas des JO (Anh, 2018) ou des grands festivals et événements culturels (Hersberger-Langloh et al., 2021). Le bénévolat touristique entre aussi dans cette catégorie car les personnes vont se rendre dans un pays pour servir une cause mais également pour y vivre une expérience touristique (Strzelecka et al., 2018). Notons que le bénévolat de loisir est aussi étudié sous le prisme du bénévolat de loisir sérieux lorsque les bénévoles envisagent une carrière dans le domaine qu’ils soutiennent pour l’occasion. Cela est assez prégnant dans le milieu sportif (Wilks, 2016) et dans l’événementiel.

6En tout état de cause, le don est au cœur du pacte associatif (Caillé, 2007, p.76), où chaque individu s’engage à donner de manière inconditionnelle, mais est également prêt à se retirer si les autres ne respectent pas cet engagement.

1.3. Le bénévolat sous l’angle du don

7Selon Mauss (1950), le don repose sur la liberté et l’obligation. Les bénévoles ont la liberté de rejoindre une association et d’apporter leur aide. Ils sont les premiers à s’engager dans cet échange. C’est pourquoi le bénévolat est considéré comme un lieu privilégié pour exprimer « la capacité à donner » (D’Houtand, 2008). Le don implique de sacrifier une partie de ses ressources (Mauss, 1950). Les bénévoles initient l’échange en offrant leur aide. Godbout (1994) souligne que les bénévoles font circuler des biens et des services sans recevoir de compensation financière. Leur motivation est la bienveillance, et leur action ne nécessite pas un retour équivalent, mais au contraire, le contre-don est multiple. En suivant la logique de Mauss (1950), les associations reçoivent le don des bénévoles. Comme le souligne Mauss, « en principe, tout don est toujours accepté et même loué » (Mauss, 1950, p.160). On suppose donc que les associations acceptent la main-d’œuvre des bénévoles. Une fois le don accepté, les associations rendent un contre-don. En acceptant le don, elles s’engagent à le rendre (Mauss, 1950) et percevoir ce contre-don suppose de reconnaître explicitement la valeur du geste du donateur (Alter, 2009). Ainsi, une relation de confiance à long terme se développe entre les bénévoles et leur association. Il y a un endettement mutuel (Godbout et Caillé, 1992) qui structure les échanges entre les bénévoles et leur association. En s’appuyant sur le paradigme Maussien, une recherche menée dans des structures humanitaires montre que le bénévole donne son « savoir », « savoir-faire » et « savoir-être ». En retour, il obtient un sentiment de « bien-être », « un apprentissage » de lui-même ou de nouvelles connaissances, ainsi que « l’espoir d’un retour positif » de ses bonnes actions (Cousineau, 2017).

2. Les modèles expliquant les motivations des bénévoles

8Cette section fait le point sur les différents modèles explicatifs de l’engagement bénévole. Les principales motivations qui accompagnent cet engagement sont évoquées. Un focus est ensuite proposé sur les motivations à l’égard de l’engagement volontaire dans les événements sportifs internationaux, puis plus spécifiquement aux JOP de Paris 2024.

2.1. Les modèles bi et tri-dimensionnelles

9Les recherches sur la motivation des bénévoles identifient deux ou trois orientations motivationnelles incitant les individus à entreprendre des actions de bénévolat. Les modèles bidimensionnels, pour leur part, distinguent les motivations égoïstes et altruistes (Clary et Miller, 1986 ; Frisch et Gerrard, 1981 ; Horton-Smith, 1981) :

-

les motivations altruistes reposent sur une préoccupation désintéressée pour les autres et une volonté de se sacrifier sans gain personnel apparent (Hoffman 1981 ; Unger 1991). Dans ce cas, les individus peuvent agir dans le but ultime d’accroître le bien-être des autres ;

-

les motivations non altruistes, égoïstes, se basent sur l’hypothèse selon laquelle tout ce que les gens font est « dirigé vers l’objectif final de leur propre bénéfice » (Batson et al., 1981). Le but ultime du bénévole est ainsi d’augmenter son propre bien-être (Batson, 1991 ; Winniford et al., 1995).

10Les modèles tridimensionnels, quant à eux, mettent en avant des motivations altruistes, matérielles et sociales (Taylor, 1995) :

-

les motivations altruistes reposent sur des préoccupations globales de nature suprapersonnelle, et font appel à des valeurs telles que l’action et le soutien communautaires, la responsabilité civique et la préoccupation environnementale ;

-

les motivations matérielles reposent sur les gains et récompenses que peut attendre le bénévole ;

-

les motivations sociales se basent sur la recherche d’interactions sociales, de relations interpersonnelles, d’amitiés, de statut et d’identification au groupe.

11Ces modèles, qui synthétisent les motivations des bénévoles, doivent toutefois prendre en compte la spécificité de chacun des individus. En effet, les mêmes activités de bénévolat menées par des individus différents peuvent répondre à des motifs différents. Par ailleurs, les motivations peuvent évoluer dans la durée et selon le niveau d’engagement des individus (Clary et al., 1998 ; Cornelis et al., 2013). Aussi, afin de pouvoir mesurer ces différentes motivations, plusieurs chercheurs ont mis au point des échelles de mesure. Parmi celles-ci figure la Volunteer Function Inventory (VFI) constituée de 30 items, qui comprend six facteurs (Clary et al., 1998) :

-

la protection – Protective (se protéger des difficultés de la vie)

-

les valeurs – Values (exprimer ses préoccupations altruistes et humanitaires)

-

la carrière – Carrer (améliorer ses perspectives de carrière)

-

le social – Social (développer et renforcer les liens sociaux)

-

la compréhension – Understanding (acquérir des connaissances, des compétences et des capacités)

-

l’amélioration – Enhancement (accroître l’estime de soi, permettre à son ego de se développer)

12Cette échelle de mesure, comme d’autres, ont par la suite été réutilisées, retravaillées, modifiées par les chercheurs en fonction des terrains d’étude.

2.2. Les motivations des volontaires des évènements sportifs internationaux

13Les motivations des bénévoles dans les événements sportifs ont été largement étudiées, notamment dans le cadre des grands événements internationaux tels que le Super Bowl (VanSickle et al., 2015 ; Ledford et al., 2018), la coupe du monde de football (Bang et Chelladurai, 2003), ou les grands marathons (Bang et Ross, 2009). Dans ce cadre, les chercheurs ont dû adapter les échelles génériques de motivation des bénévoles pour se pencher sur les motivations spécifiques des volontaires liées à des événements sportifs ou à des événements spécifiques. Ainsi, Farrell, Johnston et Twynam (1998), ont adapté l’échelle de Cnaan et Goldberg-Glen (1991) (Volunteer Motivation Scale, VMS), lors d’une recherche sur les motivations des volontaires lors du Championnat Canadien de Curling Féminin en 1998. Cette étude a permis de créer l’échelle des motivations des bénévoles pour les événements sportifs (Sports Event Volunteer Motivations Scale, SEVMS) composée de quatre facteurs :

-

le facteur Intentionnel (Purposive) qui se rapporte aux désirs altruistes de faire quelque chose de bénéfique et de contribuer à l’événement et à la communauté

-

le facteur Solidaire (Solidary) qui comprend la motivation associée à l’interaction sociale, l’identification au groupe, le réseautage et la croissance personnelle

-

le facteur Engagement (Commitment) qui repose sur des attentes externes et des compétences personnelles

14les Traditions externes (External Traditions), qui font référence à des incitations relatives à des influences externes découlant de la tradition familiale et de l’utilisation du temps libre pour atténuer l’ennui (Farrell et al., 1998).

15Cette échelle a ensuite été testée et validée par d’autres chercheurs dans d’autres contextes (Johnston et al., 1999 ; Treuren, 2014 ; Alexander et al., 2015). Par la suite des chercheurs ont tenté d’améliorer cette échelle afin de rendre mieux compte des motivations des bénévoles à l’égard des grands événements sportifs. Ainsi, à l’occasion d’une recherche sur les volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, Bang et Chelladurai (2003) ont créé l’échelle des motivations des bénévoles pour les événements sportifs internationaux (Volunteer Motivations Scale-International Sporting Events, VMS-ISE), qui, pour sa part, est composée de six facteurs :

-

le contact interpersonnel (interpersonal contact) qui se rapporte à la volonté de créer des liens sociaux, et se rapproche en ce sens du facteur Solidaire de la SEVMS

-

la croissance personnelle (personal growth) qui fait référence à l’estime de soi, la confiance en soi

-

l’expression de valeur (expression of value) qui correspond au facteur intentionnel de la SEVMS

-

l’orientation professionnelle (career orientation) qui fait référence à l’acquisition d’expériences et de compétences permettant à l’individu de préparer sa future carrière

-

l’aspect patriotique (patriotism) qui renvoie à l’amour et à la fierté de son pays

-

les récompenses extrinsèques (extrinsic reward) qui correspondent à tous les cadeaux que peuvent attendre les volontaires telles que des entrées gratuites, des repas, un logement, des uniformes par exemple.

16L’objectif était de mettre en exergue de nouvelles motivations liées à l’aspect international de l’événement. Ainsi la motivation patriotique semble prépondérante dans ce contexte. Aujourd’hui utilisées dans une large gamme d’événements sportifs (Kim et Cuskelly, 2017 ; Lockstone-Binney et al., 2015 ; Park et al., 2019 ; Lim et Ibrahim, 2020), ces échelles de mesure permettent notamment de segmenter des profils type de bénévoles ou d’étudier l’impact de tel ou tel facteur sur d’autres variables comme la satisfaction des volontaires ou la propension à être de nouveau bénévole. Elles sont alors utilisées sous leur forme initiale ou modifiées, adaptées en fonction du contexte étudié (Hallmann et Harms, 2012). Des facteurs ont notamment été ajoutés à la VMS-ISE, tels que « l’amour du sport » qui semble être un élément important pour certains sports en particulier (Maclean et Hamm, 2007 ; Bang et Ross, 2009).

2.3. Les motivations des volontaires des JOP

17Parmi les événements sportifs internationaux spécifiques, les JOP occupent une place prépondérante. Les bénévoles sont nombreux et jouent un rôle important dans l’organisation globale de l’événement (Ferrand et Chanavat, 2006). En conséquence, la connaissance de leur motivation s’avère primordiale pour les organisateurs qui doivent recruter dans le pays hôte des dizaines de milliers de volontaires. Cette problématique a encouragé les recherches en ce sens, et les motivations des volontaires des JOP ont donc fait l’objet de nombreuses études ces vingt dernières années. Bien que l’on pourrait penser que les motivations des volontaires pour les JOP soient identiques à celles de tout autre événement sportif, des chercheurs ont montré des spécificités. Elles sont notamment dues au fait que l’événement proposé soit incomparable à tous les autres. Les chercheurs se sont donc appuyés sur les travaux précédents et ont adapté les échelles de mesure existantes, comme la SEVMS (Dickson et al., 2013 ; Alexander et al., 2015) ou la VMS-ISE (Bang et al., 2009), afin de mettre en exergue d’autres facteurs que ceux précédemment définis. Cette singularité a même donné lieu à la construction d’une échelle de motivation des volontaires olympiques (the Olympic Volunteer Motivation Scale, OVMS) (Giannoulakis et al., 2007), qui comprend trois facteurs :

-

le facteur lié à l’Olympisme défini comme « le désir des volontaires d’être associés au mouvement olympique, d’être impliqué dans les Jeux Olympiques, ou de rencontrer des athlètes olympiques »

-

le facteur lié à l’égoïsme qui comprend les besoins d’interactions sociales, de relations interpersonnelles et de réseautage

-

le facteur intentionnel qui correspond à « la volonté des bénévoles de contribuer avec leurs actions à l’objectif déclaré et à l’organisation »

18Ces différentes études ne fournissent pas un éclairage unique, et les résultats sont variables en fonction de l’échelle utilisée et des échantillons étudiés, mais il semblerait que les notions liées à l’Olympisme et au mouvement olympique soient des facteurs à prendre en considération, éléments qui n’existent pas dans les autres événements sportifs étudiés.

3. Hypothèses sur les attentes des volontaires de Paris 2024

19D’après le site officiel des JOP de Paris 2024, être volontaire a comme avantage d’être au centre de l’organisation d’un évènement international, de contribuer à son rayonnement tout en vivant une aventure hors norme. Cette partie a pour objectif de développer la notion d’expérience vécue par les bénévoles et de proposer un modèle intégrateur.

3.1. Motivations et expérience vécue des volontaires, proposition d’hypothèses de recherche

20Jusqu’à présent, les volontaires des événements sportifs, comme les volontaires de loisir de manière plus large, étaient étudiés sous le prisme « d’employées partiels », qu’il fallait motiver pour qu’ils donnent du temps aux organisations dans lesquelles ils étaient recrutés. Les bénévoles étant souvent indispensables à la bonne tenue des événements (sportifs ou culturels), les chercheurs ont tenté de comprendre, encore récemment, les motivations qui les poussaient à s’engager auprès des structures organisatrices (Vetitnev et al., 2018 ; Ahmad et al., 2020). Ces travaux ont permis de détecter les leviers de l’engagement, ce qui a ouvert des pistes pour les organisateurs en termes de management des équipes bénévoles. Les organisateurs peuvent répondre aux différents facteurs motivationnels selon les profils des volontaires. Cette pratique permet d’aboutir à une satisfaction de la part de ceux-ci à l’égard de l’événement, et à une volonté de réitérer cette action de bénévolat (Angosto et al., 2021)

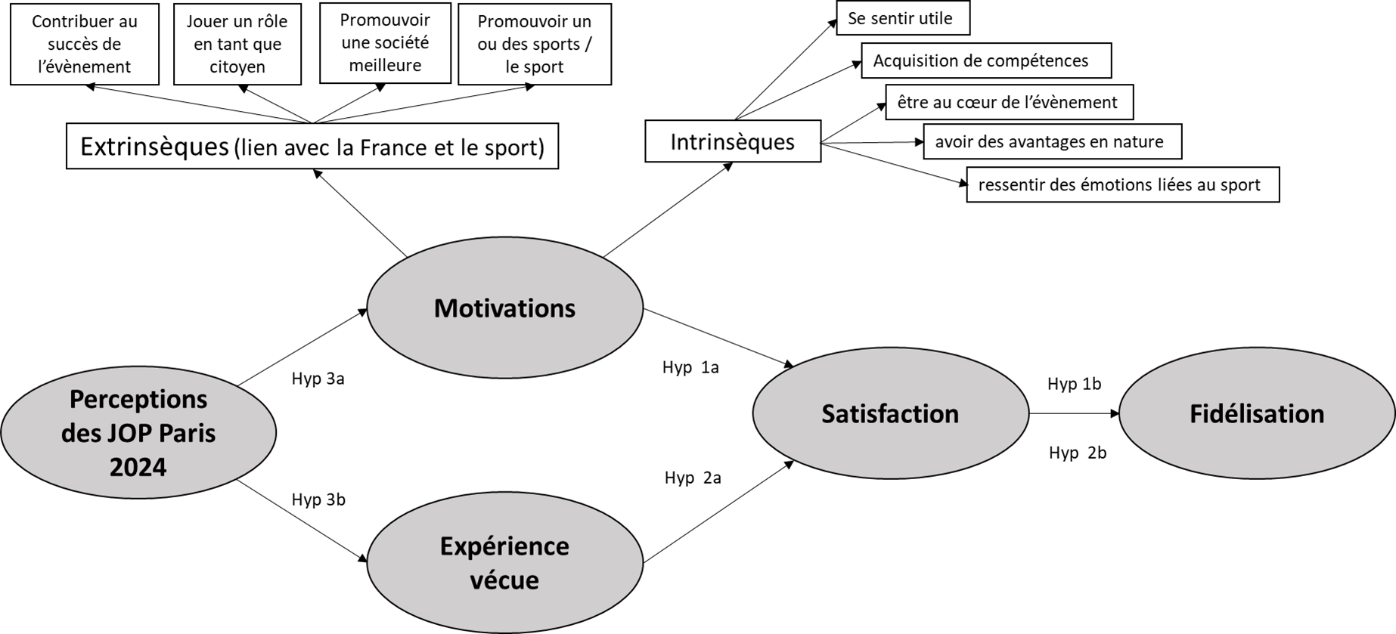

21Nous proposons donc l’hypothèse 1 selon laquelle : les motivations des volontaires ont un impact sur leur satisfaction (1a) qui elle-même a un impact sur leur fidélisation (1b) (entendue ici comme la volonté de reproduire une action bénévole dans le cadre d’un événement).

22Cependant, il semblerait que les motivations ne soient pas les seuls éléments à prendre en considération dans l’engagement volontaire. En effet, dans une étude récente (Sohier et al., 2023), les auteurs indiquent que dans les contextes de loisirs, les bénévoles peuvent également vivre l’expérience à laquelle ils contribuent, en tant que consommateurs. Ils proposent alors d’étudier le bénévole sous le prisme d’un acteur double, à la fois bénévole et consommateur de l’événement. Pour ce faire, les auteurs mettent en avant le concept de co-consommation qui s’articule ainsi : les bénévoles, d’abord producteurs s’investissent dans l’organisation (Ainsworth, 2020). Ils ont également un accès privilégié aux expériences en coulisses (Narsey et Russell, 2013). Par ailleurs, le fait d’être bénévole leur fournit un statut particulier que les consommateurs lambdas n’ont pas (Laverie et Mc Donald, 2007), ce qui leur permet de vivre une expérience différente. Les résultats montrent que les bénévoles valorisent leur expérience de consommation au travers de trois nouvelles dimensions, au-delà de celles traditionnellement évoquées dans la littérature francophone sur les spectateurs de festivals (Sohier et Brée, 2014), à savoir les dimensions communauté, fierté et privilège, que les organisations devront mettre en avant lors du recrutement, et développer concrètement en amont, pendant et après l’événement. Les auteurs encouragent les chercheurs à étendre cette étude à d’autres contextes de bénévolat de loisir. À ce titre, le champ des volontaires des événements sportifs semble pertinent pour confirmer si ces nouvelles dimensions de l’expérience vécue par les bénévoles de festivals sont similaires dans ce contexte ou si elles se différencient. Les événements sportifs comme les JOP, proposant, comme les événements culturels de type festivals, des spectacles et des moments hors du commun, dans un espace-temps bien particulier, nous proposons ici que les volontaires de ces événements puissent aussi être considérés comme des spectateurs de l’événement, et donc comme des consommateurs. Dans ce cas, à l’instar de la recherche précitée, il serait judicieux de prendre en compte l’expérience vécue des volontaires-consommateurs des JOP comme variable explicative de la satisfaction globale des bénévoles.

23Nous proposons ainsi l’hypothèse 2 selon laquelle : l’expérience vécue par des volontaires-consommateurs a un impact sur leur satisfaction (2a) qui elle-même a un impact sur leur fidélisation (2b) (toujours entendue ici comme la volonté de reproduire une action bénévole dans le cadre d’un événement).

24Par ailleurs, il semblerait que le terrain de l’étude modifie les motivations des volontaires. Nous avons pu le voir dans le cadre des événements sportifs internationaux et celui des JOP avec des résultats qui montrent des motivations différentes selon le type d’événement sportif : Super Bowl (VanSickle et al., 2015 ; Ledford et al., 2018), coupe du monde de football (Bang et Chelladurai, 2003), grands marathons (Bang et Ross, 2009), JOP (Giannoulakis et al., 2007). Aussi, nous pensons que la perception qu’ont les individus de l’événement soit également une variable indépendante à étudier. En effet, utilisée dans le contexte des événements culturels, la perception du style d’un événement a des impacts sur l’expérience vécue et sur la satisfaction des spectateurs (Sohier et Brée, 2014). Nous faisons ici l’hypothèse que cette variable (ici la perception des JOP de Paris) impactera à la fois les motivations et l’expérience vécue des bénévoles. Celle-ci peut être appréhendée comme un antécédent de ces deux variables.

25Aussi, nous proposons l’hypothèse 3 selon laquelle : la perception des volontaires-consommateurs à l’égard des JOP de Paris 2024 a un impact sur leurs motivations (3a) et sur leur expérience vécue (3b).

3.2. Proposition d’un modèle intégrateur

26Au vu des études menées sur les bénévoles de loisir, notamment sur les motivations des volontaires d’événements sportifs et l’expérience vécue par les bénévoles-consommateurs d’événements culturels, nous proposons d’intégrer ces deux concepts à un modèle intégrateur plus large permettant d’étudier le comportement global des bénévoles des JOP de Paris 2024. Aussi, au-delà des motivations et de l’expérience vécue, nous proposons d’étudier une variable indépendante en amont : la perception de l’événement. Enfin, comme bon nombre d’études portant sur le bénévolat en contexte de loisir sportif (Farrel et al., 1998 ; Bang et Ross, 2009 ; VanSickle et al., 2015), mais aussi sur la valorisation des expériences de loisir (Aşan et al., 2020 ; Cole et Chancellor, 2009), nous préconisons d’étudier aussi les répercussions des motivations et de l’expérience vécue sur deux variables dépendantes, à savoir la satisfaction et la fidélisation des volontaires (vue comme la volonté de reproduire une action bénévole dans le cadre d’un événement). Nous proposons que ce modèle soit testé à l’issue des JOP de Paris 2024 auprès des volontaires de cette 33ème olympiade.

Figure. Proposition d’un modèle intégrateur

27Plus spécifiquement, nous proposons de tester les motivations extrinsèques et intrinsèques des bénévoles de Paris 2024, à savoir respectivement, la volonté de promouvoir le pays hôte, ici la France, en contribuant au succès de l’événement, en promouvant la société française et des sports, et en jouant un rôle de citoyen engagé ; et la volonté d’acquérir des compétences, de se sentir utile et de bénéficier d’avantages en étant au cœur de l’évènement, mais aussi ressentir des émotions. Ces dernières notions sont de plus en plus assumées. Par ailleurs, nous proposons aussi de tester l’expérience vécue des volontaires consommateurs. Si elles correspondent bien à leurs attentes alors, les bénévoles seront satisfaits et un lien de fidélité pourra se mettre en place. Fidéliser les volontaires est un défi pour le secteur de l’événementiel sportif international, mais aussi pour le secteur non marchand en quête d’une main d’œuvre répondant à leurs besoins. Les JOP pourraient être un élément déclencheur qui développerait l’envie aux individus de s’investir durablement au sein d’associations, de clubs sportifs et d’autres comités d’organisation de Jeux (de la Francophonie, de la Jeunesse, d’hiver…).

Conclusion

28L’objectif de cette note est de faire un état des lieux des motivations à s’engager en tant que bénévole, notamment dans le cadre d’événements sportifs. De nombreux concepts évoquent des dimensions intrinsèques et extrinsèques de ces motivations. Comprendre les attentes des bénévoles et les mettre en adéquation avec celles de l’organisation des JOP permettent de parvenir au succès de l’évènement. En prenant en compte l’expérience vécue, nous obtenons un autre regard sur l’engagement. Si les 45 000 volontaires recrutés pour lors de Paris 2024 continuaient leur engagement dans une association, cela donnerait l’occasion de répondre à une diminution constante de leur implication dans les structures non marchandes. Cependant, notre travail, à ce stade, présente des limites comme celle d’être théorique. Une étude sur le terrain auprès des volontaires qui ont participé aux JOP de Paris 2024 permettrait d’approfondir nos hypothèses et de tester le modèle intégrateur en vue de l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2030 qui vont se tenir en France.

Ahmad, S. N., Sulaiman, Z., & Khalifah, Z. (2020). Motivation and satisfaction at special sport event. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(6), 4836-4842.

Ahn, Y. J. (2018). Recruitment of volunteers connected with sports mega-events: A case study of the PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games. Journal of destination marketing & management, 8, 194-203.

Ainsworth, J. (2020). Feelings of ownership and volunteering: Examining psychological ownership as a volunteering motivation for nonprofit service organisations. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, Article 101931.

Alexander, A., Kim, S-B., & Kim, D-Y. (2015). Segmenting volunteers by motivation in the 2012 London Olympic Games. Tourism Management, 47, 1-10.

Alter, N. (2009). Donner et prendre, la coopération dans l’entreprise. Éditions La Découverte.

Angosto, S., Bang, H., Bravo, G. A., Díaz-Suárez, A., & López-Gullón, J. M. (2021). Motivations and future intentions in sport event volunteering: a systematic review. Sustainability, 13(22), 12454.

Aşan, K., Kaptangil, K., & Gargacı Kınay, A. (2020). Mediating role of perceived festival value in the relationship between experiences and satisfaction. International Journal of Event and Festival Management, 11(2), 255-271.

Bang, H., & Ross, S. D. (2009). Volunteer motivation and satisfaction. Journal of venue and Event Management, 1(1), 61-77.

Bang H., Alexandris K. & Ross S. (2009), ‘‘Validation of the Revised Volunteer Motivations Scale for International Sporting Events (VMS-ISE) at the Athens 2004 Olympic Games,’’ Event Management 12, 119-131.

Bang, H., & Ross, S. D. (2009). Volunteer motivation and satisfaction. Journal of venue and Event Management, 1(1), 61-77.

Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation?. Journal of personality and Social Psychology, 40(2), 290.

Batson, C. D. (1991). The altruism question: Toward a socialpsychological answer H illsdale, NJ: Earlbaum Associates.

Bowe, M., Gray, D., Stevenson, C., McNamara, N., Wakefield, J. R., Kellezi, B., Wilson I., Cleveland M., Mair E., Halder M.& Costa, S. (2020). A Social Cure in the Community: A mixed‐method exploration of the role of social identity in the experiences and well‐being of community volunteers. European Journal of Social Psychology, 50(7), 1523-1539.

Caille, A. (2007). Anthropologie du don. Paris, La découverte.

Clary, E. G., & Miller, J. (1986). Socialisation and situational influences on sustained altruism. Child Development, 57, 1358-1369.

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., & Miene, P. (1998). Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1515-1530.

Cnaan, R. A., & Goldberg-Glen, R. S. (1991). Measuring motivation to volunteer in human services. Journal of Applied Behavioural Science, 27, 269–284.

Collinet, C., Delalandre, M. & Beaudouin, S. (2020). L’opinion des Français sur les Jeux olympiques de Paris 2024. Mouvement & Sport Sciences, 107, 31-40.

Cole, S. T., & Chancellor, H. C. (2009). Examining the festival attributes that impact visitor experience, satisfaction and re-visit intention. Journal of vacation marketing, 15(4), 323-333.

Cornelis, I., Van Hiel, A., & De Cremer, D. (2013). Volunteer work in youth organizations: predicting distinct aspects of volunteering behavior from self‐and other‐oriented motives. Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 456-466.

Cousineau, M. (2017). Les systèmes d’échanges du bénévole : une clé pour le management, @GRH, n°22, 11-30.

D’Houtaud, A. (2008). Le don au cœur du bénévolat. Éthique et santé 5, 26-29.

Dickson, T. J., Benson, A. M., Blackman, D. A., & Terwiel, A. F. (2013). It’s all about the games! 2010 Vancouver Olympic and Paralympic winter games volunteers. Event Management, 17(1), 77-92.

Domroese, M. C., & Johnson, E. A. (2017). Why watch bees? Motivations of citizen science volunteers in the Great Pollinator Project . Biological Conservation, 208, 40-47.

Farrell, J., Johnston, M., & Twynam, D. (1998). Volunteer motivation, satisfaction and management and an elite sporting competition. Journal of Sport Management, 12, 288-300.

Ferrand A. et Chanavat N. (2006), Guidebook for the management of Sport Event Volunteers “How to manage Human Resources?”, Lausanne : Sentedalps, IDHEAP, 181 p.

Frisch, M. B., & Gerrard, M. (1981). Natural helping systems: Red Cross volunteers. American Journal of Community Psychology,9, 567-579.

Ganzevoort, W., & van den Born, R. J. (2020). Understanding citizens’ action for nature: The profile, motivations and experiences of Dutch nature volunteers. Journal for Nature Conservation, 55, 125824.

Giannoulakis, C., Wang, C. H., & Gray, D. (2007). Measuring volunteer motivation in mega-sporting events. Event Management, 11(4), 191-200.

Godbout, J.T., & Caille A. (1992). L’esprit du don. Édition La Découverte.

Godbout, J-T. (1995). Les bonnes raisons de donner. Anthropologie et Sociétés, vol.19, n°1-2, 45-56.

Hallmann, K. et Harms, G. (2012), "Determinants of volunteer motivation and their impact on future voluntary engagement: A comparison of volunteer’s motivation at sport events in equestrian and handball", International Journal of Event and Festival Management, vol.3 n°3, 272-291.

Hersberger-Langloh, S. E., von Schnurbein, G., Kang, C., Almog-Bar, M., García-Colín, J. B., & García, M. R. (2021). For the Love of Art? Episodic Volunteering at Cultural Events. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-15.

Holmes, K., Smith, K. A., Lockestone-Binney, L., & Baum, T. (2010). Developing the dimensions of tourism volunteering. Leisure Sciences, 32, 255-269.

Horton-Smith, D. (1981). Altruism, volunteers and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research, 10(1), 2 1-36.

Inglehart, R. (2003). Modernization and Volunteering. In P. Dekker & L. Halman (Eds.), The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives, Springer, 55-70.

Johnston, M, E., Twynam, D. G., & Farrell, J. M. (2000). Motivation and satisfaction of event volunteers for a major youth organization. Leisure/Loisir, 24(1-2), 161-177.

Kim, E., & Cuskelly, G. (2017). A systematic quantitative review of volunteer management in events. Event Management, 21(1), 83-100.

Laverie, D. A., & McDonald, R. E. (2007). Volunteer dedication: Understanding the role of identity importance on participation frequency. Journal of Macromarketing, 27(3), 274-288.

Lim, J. P., & Ibrahim, H. B. M. (2020). An exploratory study into the motivations of green volunteers at the 29th Southeast Asian Games. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 9(1), 73-101.

Ledford, A., Mitchell, A., & Scheadler, T. (2018). Experiencing a Super Bowl: The motivations of student volunteers at a mega-event. The Sport Journal, 21.

Lockstone‐Binney, L., Holmes, K., Smith, K., & Baum, T. (2010). Volunteers and volunteering in leisure: Social science perspectives. Leisure studies, 29(4), 435-455.

Mauss, M. (1950). Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange archaïque. Sociologie et anthropologie. PUF.

Maclean J. & Hamm S. (2007), ‘‘Motivation, Commitment, and Intentions of Volunteers at a Large Canadian Sporting Event,’’ Leisure/Loisir 31, 523-556.

McAllum, K. (2018). Volunteers as boundary workers: Negotiating tensions between volunteerism and professionalism in nonprofit organizations. Management Communication Quarterly, 32(4), 534-564.

Narsey, V., & Russell, C. A. (2013). Behind the revealed brand: Exploring the brand backstory experience. In R. W. Belk, L. Price, & L. Pe˜naloza (Eds.), Research in Consumer Behavior, vol.15, 297-323, Emerald Group Publishing Limited.

Park, S., Won, D., & Shonk, D. J. (2019). A meta-analysis of gender differences in volunteers’ motivations: sport vs. non-sport events. International Journal of Sustainable Society, 11(3), 186-201.

Parker, S. R. (1997). Volunteering—Altruism, Markets, Causes and Leisure. World Leisure & Recreation, 39(3), 4-5.

Pujol L. (2009), Le management du bénévolat, Vuilbert.

Sandri, E. (2018). ‘Volunteer Humanitarianism’: volunteers and humanitarian aid in the Jungle refugee camp of Calais. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(1), 65-80.

Sohier, A., & Brée, J. (2014). La perception du rock, une dimension essentielle de la satisfaction chez les spectateurs des festivals rock. Décisions Marketing, 95-115.

Sohier, A., Sohier, R., & Chaney, D. (2023). When volunteers are also consumers: Exploring volunteers’ co-consumption experience in leisure contexts. Journal of Business Research, 156, 113508.

Strzelecka, M., Woosnam, K. M., & Nisbett, G. S. (2018). Self-efficacy mechanism at work: The context of environmental volunteer travel. Journal of Sustainable Tourism, 26(11), 2002-2020

Taylor, C. (1995, Summer). Using volunteers in economic development. Economic Development Review, 28-30.

Treuren, G. J. M. (2014). Enthusiasts, conscripts or instrumentalists? The motivational profiles of event volunteers. Managing Leisure, 19(1), 51-70.

VanSickle, J. L., Pierce, D. A., & Diacin, M. (2015). Volunteer motivations at the 2012 Super Bowl. International journal of event and festival management, 6(3), 166-181.

Varma, V. R., Tan, E. J., Gross, A. L., Harris, G., Romani, W., Fried, L. P., ... & Carlson, M. C. (2016). Effect of community volunteering on physical activity: a randomized controlled trial. American journal of preventive medicine, 50(1), 106-110.

Vetitnev, A., Bobina, N., & Terwiel, F. A. (2018). The influence of host volunteer motivation on satisfaction and attitudes toward Sochi 2014 Olympic Games. Event Management, 22(3), 333-352.

Wilks, L. (2016). The lived experience of London 2012 Olympic and Paralympic Games volunteers: A serious leisure perspective. Leisure studies, 35(5), 652-667.

Winniford, J., Carpenter, D., & Grider, C. (1995). An analysis of the traits and motivations of college students involved in service organizations. Journal of College Student Development, 36(1), 27-38.

1 Extrait du discours de Pierre de Coubertin prononcé le 19 juillet 1908, au cours des Jeux de la IVème Olympiade à Londres.

2 Dans la littérature anglophone, on parle de « volunteer » que l’on peut traduire en français par volontaire ou bénévole. Dans la littérature francophone, le terme de bénévole est plus souvent utilisé. Cependant, les JOP étant un événement international, c’est le terme volontaire qui a été choisi par les instances. Dans cet article, nous utiliserons indifféremment les deux terminologies.

Marie Cousineau et Alice Sohier, « Etude des motivations des volontaires des JOP de Paris 2024. Proposition d’un modèle intégrateur » dans © Revue Marketing Territorial, 12 / été 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/1063.html.

Quelques mots à propos de : Marie Cousineau

Enseignant-chercheur à l’IUT de Rouen, ses travaux portent sur le comportement organisationnel des bénévoles et des internes en médecine. Son approche repose sur quatre axes : les relations dons/contre dons, le management des paradoxes, la qualité de vie au travail et le care organisationnel.

Quelques mots à propos de : Alice Sohier

Maîtresse de conférences en sciences de gestion à l’Université Rouen Normandie (IUT d’Evreux) et chercheuse au sein du NIMEC, ses recherches en comportement du consommateur et marketing culturel et événementiel visent à appréhender les pratiques culturelles des individus et les comportements des acteurs du monde culturel et événementiel (porteurs de projets, acteurs politiques et socioculturels, consommateurs, habitants, participants, bénévoles).