Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig

Cet article met l’accent sur la gestion de l’héritage des méga-événements, en se penchant particulièrement sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il explore la complexité de cet héritage, englobant des aspects matériels et immatériels, et intégrant de nombreuses dimensions : culturelle, économique, sociale, environnementale. À travers une observation participante menée au sein de l’organisation des Jeux, notre étude se concentre sur les dispositifs permettant à l’organisation d’assurer un pilotage et une gouvernance de l’héritage. Nos résultats montrent qu’une planification précoce et une vision partagée, une unité dédiée et des mécanismes novateurs de suivi et de contrôle de l’héritage ont joué un rôle majeur. Nous analysons aussi deux programmes phares, Terre de Jeux 2024 et Club Paris 2024, qui illustrent la dimension immatérielle de l’héritage et sa transmission à travers des communautés d’apprentissage. En conclusion, nous discutons des perspectives et des limites des dispositifs de gestion de l’héritage pour les organisations temporaires.

This article focuses on the management of the legacy of mega-events, studying the case of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. It explores the complexity of this legacy, which encompasses both tangible and intangible aspects and covers multiple dimensions: cultural, economic, social and environmental. Through participant observation conducted within the Paris 2024 organization, our study examines the management mechanisms that enable the organization to shape, steer, and manage this legacy. Our findings highlight the critical role of an early shared vision, a unit dedicated to legacy development, and innovative monitoring and control devices. We also analyze two flagship programs, Terre de Jeux 2024 and Club Paris 2024, which are detailed to illustrate the intangible dimension of the legacy and the role of communities in its transmission. Finally, we discuss the perspectives and limitations of legacy governance and management in temporary organizations.

1Les méga-évènements, tels que les Jeux olympiques, les expositions universelles et les grands sommets internationaux, transcendent temporairement les frontières géographiques en attirant et en faisant converger médiatiquement une audience mondiale sur une région hôte spécifique. Au-delà de l’effervescence médiatique et de l’excitation temporaire qu’ils suscitent, ces évènements laissent derrière eux un héritage complexe, composé tant d’éléments immatériels que matériels (Collinet et Schut 2020 ; Chappelet, 2012 ; Gratton et Preuss, 2008). Par leur envergure exceptionnelle, les méga-évènements peuvent ainsi façonner les paysages culturels, économiques et sociaux à l’échelle mondiale. Il n’y a pour s’en convaincre qu’à penser à l’exposition universelle de 1889, laissant à Paris sa tour Eiffel. L’héritage, dans ce contexte, ne se limite pas aux infrastructures physiques et aux retombées économiques de ces grands-évènements sur le territoire hôte, mais s’étend plus largement à l’ensemble des impacts durables, positifs ou négatifs, qu’ils laissent dans leur sillage. Ces derniers peuvent englober par exemple des aspects éducatifs et du développement de compétences (Barget et Gouguet, 2010), des impacts environnementaux (Li et McCabe, 2012), mais aussi des avancées technologiques (Grix et al., 2017), des transformations sociales et culturelles profondes (Connell, 2018) ou encore contribuer à la marque olympique (Chanavat, 2023).

2Dans ce cadre, les projets de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques sont emblématiques d’une forme paroxystique d’organisation temporaire. Ils fédèrent et canalisent les énergies, ils orchestrent de multiples acteurs, se caractérisent par la constitution d’une organisation dédiée, devant prévoir très tôt sa dissolution à l’issue de l’évènement (Boyle et Haggerty, 2012 ; Charmetant et al., 2005). Ils exigent ainsi une gestion particulièrement acrobatique demandant une collaboration étroite entre les acteurs gouvernementaux, les organisations sportives, les entreprises et les communautés locales. Et demandent aussi une planification et organisation complexe s’étalant généralement sur plusieurs années avant le déroulement effectif de l’évènement. Pour autant, la thématique de l’héritage prend une place de plus en plus importante dans les objectifs, les discours des parties prenantes et la justification de telles manifestations. Cette notion est particulièrement prégnante en regard des critiques de la société civile et de dérives pouvant être reliées entre autres à des aspects environnementaux, aux infrastructures physiques (Jeux de Rio en 2016, Coupe du monde au Qatar 2022) et à des aspects éthiques (JO Pékin 2008 ou Sotchi 2014) pour ne citer que quelques grands exemples.

3Or si en réponse à ces critiques, la notion d’héritage est de mieux en mieux reconnue et abordée par les organisations et les chercheurs travaillant sur ces méga-événements, devenant ainsi à la fois un objet de gestion et d’étude, deux grands constats au regard de la littérature actuelle ont motivé notre intérêt à déployer cette recherche. Premièrement, jusqu’à tout récemment, la grande majorité des travaux avaient tendance à se cantonner aux dimensions économiques et matérielles de l’héritage, omettant ainsi de prendre en compte en grande partie les dimensions intangibles, sociales, culturelles et symboliques de l’héritage (Girginov et Preuss, 2022 ; Mair et al., 2023). Deuxièmement, les travaux dans le domaine ont aussi tendance à se focaliser sur la documentation et la mesure de cet héritage plutôt que sur la façon dont les organisations en amont le gèrent en pratique à travers des activités et une gouvernance spécifique. Tout au plus, quelques études se sont focalisées sur les activités de planification (Stewart et Rayner, 2016), ou sur le rôle que jouent les héritages projetés sur la légitimité des organisations cherchant à promouvoir et à organiser ces grands évènements (Merendino et al., 2021).

4Cette étude vise ainsi à combler ce gap en cherchant à comprendre comment et par quels dispositifs et activités les organisations tentent d’influencer et de gérer les multiples facettes de l’héritage de ces méga-évènements ? À travers une analyse approfondie de l’organisation des JOP de Paris 2024, notre objectif est non seulement de mettre en évidence et d’analyser les modalités de gestion de l’héritage qui peuvent être mis en place dans le déploiement de ces projets d’envergure, mais aussi de pouvoir mieux appréhender les connaissances transférables pour la gestion plus large de l’héritage d’organisations temporaires. Nous nous interrogerons ainsi au-delà de la singularité de ce type d’événement sur la portée plus générale d’une réflexion sur l’héritage et son management dans d’autres contextes. Nous revenons d’abord sur la notion d’héritage pour les méga-événements, ainsi que sur des notions proches que l’on peut lui associer dans la littérature plus large en gestion. Nous décrivons ensuite la méthodologie déployée dans le cadre de cette recherche et présentons le cas de l’organisation des Jeux pour Paris 2024, avant d’introduire nos résultats. Nous terminons en discutant l’intérêt et les limites des dispositifs de gestion de l’héritage pour les organisations temporaires.

1. Revue de Littérature

5La notion d’héritage très présente en sciences de l’environnement et urbaines n’a que peu été mobilisée par la littérature en gestion. Dans le but d’en tirer des implications plus générales, nous revenons donc initialement sur les définitions et les débats autour de cette notion au sein de la littérature en management, avant d’élargir le spectre en se penchant sur les concepts en management de l’innovation et en management de projet permettant d’appréhender les retombées et impacts durables d’organisations temporaires.

1.1. La notion d’héritage au service des méga-événements

6La langue anglaise fait une distinction entre l’« heritage », qui traduit une succession et un patrimoine hérité, et la notion de « legacy », qui traduit plutôt les aspects physiques mais aussi immatériels durables qui sont laissés par une personne physique ou morale après son passage. La littérature sur l’héritage pour les méga-évènements fait ainsi plutôt écho à cette dernière notion de « legacy » considérant les impacts à long terme laissés par ces organisations temporaires. En effet, les méga-événements selon Müller (2015) présentent les caractéristiques suivantes :

-

ils attirent un très grand nombre de visiteurs

-

ils ont une couverture médiatique importante, souvent d’ampleur mondiale. Ce qui leur donne une visibilité encore plus importante que celle acquise du fait des visiteurs

-

ils nécessitent d’engager des budgets extrêmement importants à la fois pour la construction d’infrastructures et l’organisation même de l’événement

-

ils ont une capacité « transformative » du fait des nouvelles infrastructures, de leur impact plus large sur l’urbanisme et l’environnement, ainsi que par la portée sociale et culturelle qu’ils ont de par leur visibilité ainsi que l’engagement et les critiques qu’ils peuvent créer

7Compte tenu de ces caractéristiques, la question de l’héritage lié à ces méga-événements s’est vue de plus en plus discutée (Viersac et Attali, 2021). Les retombées attendues de tels événements sont d’ordres multiples : au niveau des infrastructures bien sûr, avec les nombreux investissements tant sur le volet des équipements sportifs que sur l’habitat avec le village olympique par exemple, mais également au niveau économique et touristique, et aussi social, environnemental, politique… (Collinet et Schut, 2020). Au fur et à mesure des années, ces retombées ont fait l’objet d’une attention croissante en raison de nombreuses critiques notamment d’ordre environnemental, social, éthique et politique. Une pression grandissante est alors mise sur les organisations à l’origine de ces évènements pour mieux tenir compte de leurs retombées et leurs impacts à court, moyen et long terme (Mair et al., 2021), afin de bâtir les conditions nécessaires pour transformer des événements sportifs en moteur de développement économique, urbain et social.

8Mieux cerner la notion d’héritage est alors un enjeu important dans la mesure où celui-ci est de plus en plus mis en avant pour justifier les investissements importants pour l’organisation de méga-événements. Pourtant, il apparait qu’appréhender rigoureusement cet héritage est bien difficile notamment du fait de la complexité même de cette notion. La définition même pose question au sein de la littérature.

9Dans l’usage courant, la notion d’héritage renvoie d’abord à la transmission de biens matériels notamment au moment d’une succession, mais elle désigne également la transmission d’éléments intangibles (culturel, valeurs) entre générations. Cet héritage peut être positif ou au contraire négatif, on parle alors d’héritage difficile à assumer (Attali, 2021). Dans le cadre des événements sportifs, la notion d’héritage apparait comme comprenant de multiples facettes et fait l’objet de définitions variées. Thomson, Schlenker et Schulenkorf (2013) proposent une revue de travaux existants. Ils considèrent Getz comme le premier à avoir proposé une définition de la notion d’héritage en 1991 :

« The physical, financial, psychological, or social benefits that are permanently bestowed on a community or region by virtue of hosting an event. The term can also be used to describe negative impact, such as debt, displacement of people, pollution, and so on.” (p.340).

10C’est en 2002 que plusieurs travaux autour de cette notion sont discutés avec l’organisation d’un symposium à Lausanne portant sur l’héritage des Jeux olympiques de 1984 à 2000. Thomson, Schlenker et Schulenkorf (2013) mettent en avant 4 considérations sur lesquelles les définitions retenues varient. La première a trait au caractère planifié, organisé, prévu ou au contraire émergent peu prévisible ou pilotable. La deuxième renvoie à l’horizon temporel à l’aune duquel on considère l’héritage à court ou long terme et à son caractère permanent ou temporaire. La troisième considération renvoie à l’échelle géographique : la ville, la région, le pays dans sa globalité voire même un effet mondial. Enfin une dernière dimension renvoie à l’intégration uniquement des effets positifs ou également les négatifs. En effet, des auteurs comme Preuss (2007, 2018) conceptualisant l’héritage des Jeux olympiques mettent l’accent sur le caractère planifié de l’héritage tout en mentionnant également des effets inattendus. Il s’intéresse tout à la fois à des effets positifs et négatifs mais considère l’héritage comme pérenne et non fluctuant au cours du temps. Enfin, il met l’accent sur trois échelles géographiques que sont la ville la région et le pays : “Legacy is planned and unplanned, positive and negative, intangible and tangible structures created through a sport event that remain after the event » (p.211). Il y a ainsi une difficulté à cerner l’héritage, et également à en mesurer les effets économiques bien que souvent mis en avant pour justifier des dépenses publiques importantes faites pour l’événement lui-même. Certains travaux cherchent cependant à l’appréhender une fois l’événement passé. Ainsi Chappelet (2018) discute de l’impact sur le tourisme, des jeux olympiques organisés dans différentes villes et met en évidence des effets variables selon la période, la ville et l’horizon temporel auquel on analyse cet effet. Plusieurs travaux mettent l’accent sur le caractère programmé de l’héritage. Ils considèrent alors des questions liées à l’anticipation de ce que serait ou pourrait être l’héritage et à des capacités d’orientation de celui-ci. Cela conduit à aborder la notion d’héritage sous un angle particulier en s’interrogeant sur des modalités de gestion de nature à soutenir le développement de l’héritage. L’objet alors n’est pas d’évaluer a posteriori les retombées effectives postérieures à un méga-évenement, d’en spécifier les différentes dimensions et d’identifier des indicateurs de nature en évaluer l’ampleur. Au contraire, il s’agit de mettre en lumière des actions engagées au cours de la préparation de l’événement ayant vocation à préfigurer cet héritage et les mettre en relation avec des dimensions déjà anticipées de l’héritage. Pour autant, la littérature ne s’est que peu intéressée à ces dispositifs et pratiques de gestion, à quelques exceptions près qui se focalisent plutôt sur des aspects reliés à la légitimation (Merendino et al., 2021) ou des mécanismes de contrôle par des acteurs externes de l’héritage (Chappelet, 2018). Cela peut s’expliquer par une prise en compte et une institutionnalisation de ces pratiques qui n’est que relativement récente quand on s’intéresse aux méga-évènements les plus connus. Si la notion d’héritage a été introduite dans la Charte olympique dès 2003 et des initiatives pilotes ont été déployées à partir de 2017 pour mieux capter l’information sur l’héritage, ce n’est que depuis 2020 que l’agenda olympique inclut officiellement des recommandations pour améliorer la planification et la vision de l’héritage des jeux lors de la phase de candidature, ainsi que la mesure de son contrôle. Pour tenter d’approfondir la façon dont d’autres organisations temporaires gèrent les retombées tangibles et intangibles durables, nous pouvons alors nous tourner vers les littératures en management de l’innovation et en gestion de projet qui ont déployé plusieurs concepts pour tenter de mieux cadrer et outiller ces activités.

1.2. Gérer les retombées au-delà des projets

Si la notion d’héritage est peu présente dans la littérature en management de projet, quelques auteurs cherchent à appréhender comment des structures temporaires de projet contribuent à constituer des ressources pérennes pour l’organisation, notamment en générant des connaissances et compétences redéployables à long terme. Ainsi Davies et Brady (2000) mettent en évidence que les bureaux d’engineering (project based organisation) construisent des compétences de pilotage de méga-projets qu’ils réutilisent d’un projet sur l’autre. Charue-Duboc (2006) met en lumière la capitalisation des apprentissages techniques faits dans le cadre d’un projet et leur redéploiement sur d’autres projets qui s’appuie sur la double structuration projet-métier dans les services de R&D d’entreprises. Cette capitalisation est particulièrement prégnante dans le cas d’organisations temporaires itératives (Foreman et Parent, 2008). Analysant des dynamiques d’exploration, Lenfle (2008) ainsi que Maniak et Midler (2014) soulignent aussi la valeur générée par certains enchaînements de projets qu’ils qualifient de « project lineage » qui permettent à la fois de développer une technologie nouvelle et d’en appréhender des usages possibles pouvant conduire in fine à des innovations de rupture. Berggren (2019) développe également cette perspective. Ainsi, la question des retombées d’un projet au-delà du projet lui-même et de sa temporalité a été appréhendée principalement sous l’angle des connaissances que celles-ci portent sur les pratiques de pilotage, les technologies ou les propositions de valeur. Pour autant, les auteurs en management de l’innovation montrent aussi que ces retombées s’incarnent par et dans des réseaux de différents types (Amin et Cohendet, 2002, Musiolik et al., 2012), notamment au sein de communautés d’apprentissage de différents types comme des communautés de pratiques. Une communauté de pratiques suppose un engagement mutuel, une entreprise commune et un répertoire partagé (Wenger, 1998 ; Rampa et Agogué, 2020). Ainsi, la construction de valeurs, normes, significations communes entre les membres renvoie à des processus qui s’inscrivent sur une temporalité relativement longue. Les membres élaborent eux-mêmes les objectifs qu’ils partagent et qu’ils entendent poursuivre ensemble. Au contraire, une équipe projet comprend des personnes qui sont nommées, se mettent rapidement à travailler de manière collaborative, ont des taches spécifiées à accomplir avec des contraintes de coûts et de délais à respecter. De plus, les membres d’une équipe projet ont souvent des compétences pointues dans leur domaine de spécialisation qui diffèrent d’un membre à l’autre. Ainsi l’enjeu du projet n’est pas que tous les membres partagent un même ensemble de compétences, mais que celles-ci puissent être mobilisées complémentairement et développées dans la réalisation du projet innovant (Nonaka, 1994 ; Carlile, 2002).

La question de l’articulation entre le projet et la communauté, apparaît donc centrale pour l’innovation et le développement de connaissances. Ainsi, certains auteurs se sont intéressés à différents types de communautés qu’ils qualifient de communautés d’innovation, qu’elles soient internes à l’organisation, associent également des acteurs à l’extérieur de l’organisation, soient organisées autour d’une expertise ou au contraire des communautés d’utilisateurs, des clients, de fans, de testeurs (Cohendet et al. 2021).

Ces travaux mettent en évidence des communautés ayant une temporalité plus longue que celle du projet, préexistant à son lancement et pérennisées au-delà de celui-ci. (Guérineau et al. 2017). Cependant certaines organisations temporaires du fait de leur visibilité, leur médiatisation, l’engagement qu’elles suscitent, la diversité des parties prenantes qu’elles fédèrent peuvent stimuler l’émergence de communautés d’apprentissage. Compte tenu de la question qui nous intéresse, qui concerne l’héritage qui peut être façonné par de grands projets et des dispositifs qui peuvent y contribuer, il est intéressant de dresser ce parallèle avec de telles communautés et de s’interroger sur d’autres dispositifs qui peuvent être mis en place pour envisager les retombées tangibles et intangibles que de telles organisations temporaires peuvent générer. Nous nous demandons ainsi : Que peut-on apprendre sur la gestion de l’héritage à partir d’un méga-événement comme les JOP ? Comment des dispositifs managériaux peuvent-y contribuer ?

2. Méthode basée sur l’immersion

2.1. Les JOP 2024, un cas paroxystique de la gestion de l’héritage

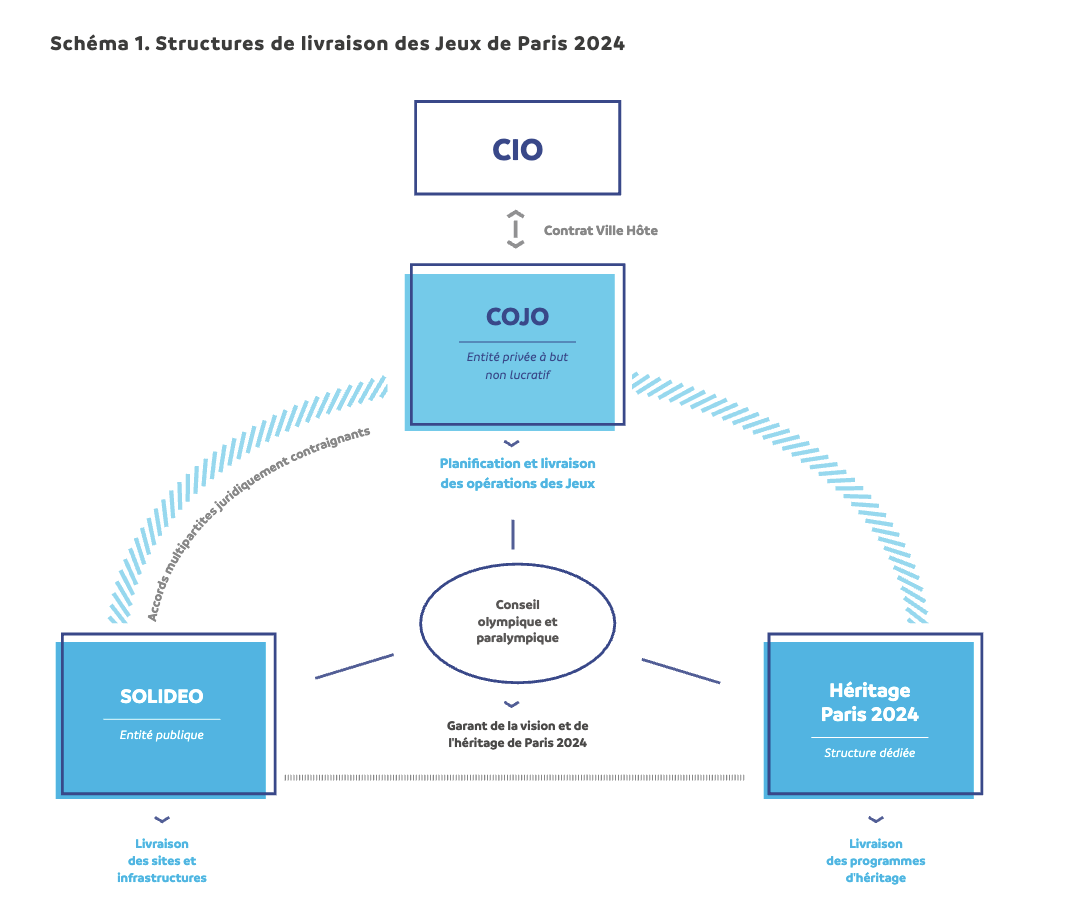

11Les Jeux sont un méga-événement emblématique du fait de son histoire et de sa taille. Ainsi, a été anticipé pour Paris 2024, 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs (Rapport Héritage et Durabilité, 2023). L’organisation des JOP s’adosse sur une structure pérenne qui a un rôle central : le Comité International Olympique (CIO). En effet, La préparation de l’organisation de la compétition s’échelonne sur deux phases. D’abord une phase d’élaboration d’un dossier de candidature pour devenir la ville hôte de l’événement. Puis, pour la ville lauréate la mise en œuvre du projet défendu dans la candidature avec la création d’une organisation nationale, le COJO : Comité d’Organisation des JO (auquel est maintenant ajouté le P de Paralympique). Les attendus du dossier de candidature sont spécifiés par le CIO (Comité International Olympique) et c’est lui également qui choisit entre les villes candidates. Dans la mise en œuvre du projet, le CIO est également un interlocuteur incontournable. En effet, le COJO doit respecter une manière de fonctionner, un agenda et des règles fixées par le CIO, ce qui facilite également la capitalisation entre les éditions.

12Or la notion d’héritage fait désormais l’objet d’un dossier presque dédié parmi les documents à élaborer pour la candidature. Le CIO définit ainsi l’héritage : « Il englobe tous les bénéfices tangibles et intangibles à long terme amorcés ou accélérés par l’accueil des Jeux Olympiques / de manifestations sportives pour les personnes, les villes / territoires et le Mouvement olympique ». La ville candidate doit donc élaborer une vision de ce qu’elle entend construire comme héritage. Ensuite, il est attendu que la ville hôte dans la préparation et l’organisation de l’événement implémente cette vision et se donne les moyens de laisser un tel héritage après la compétition. L’accent récent mis par le CIO sur l’héritage, sa conceptualisation et sa construction en amont de l’événement nous ont paru particulièrement adapté pour la perspective que nous voulions retenir qui porte justement sur les modalités qui peuvent être mises en œuvre pour préparer et orienter cet héritage en amont du déroulement de l’événement à proprement parler. De plus, Paris 2024 s’est doté d’une gouvernance spécifique de l’héritage avec une direction dédiée à l’engagement et à l’héritage, et la mise en place très tôt non seulement d’initiatives pour assurer l’héritage des Jeux dès les premières années de travail dans une démarche très collaborative, mais qui plus est, avec une attention très forte portée sur la mesure et le suivi des actions impactant l’héritage des Jeux. L’enjeu de l’héritage des JOP est également à relier aux spécificités quant aux flux financiers liés à une édition. En effet, si le CIO confie à l’équipe d’une ville candidate le soin d’organiser les JOP, celle-ci ne reçoit aucun financement direct en contrepartie (même si le CIO redonne une partie des droits audiovisuels et des financements des sponsors pour l’organisation des Jeux) et doit s’autofinancer à 70 % pour accueillir l’évènement (Preuß, 2024). L’héritage des Jeux se voit mis en l’avant pour lever des financements importants en soulignant son ampleur bien au-delà de la période d’occupation.

13

2.2. Méthode de collectes et d’analyse des données

14La méthodologie de cette étude se fonde sur une observation participante conduite au sein de l’organisation Paris 2024 (Delamont, 2004), où l’un des auteurs est impliquée au moins trois jours par semaine depuis juillet 2021. Durant ces deux ans et demi, cette participation active aux travaux de préparation et d’organisation des jeux dans la direction Impact et Héritage de Paris 2024 a permis de bénéficier d’un accès privilégié à un ensemble varié de matériaux internes, notamment des e-mails internes, des échanges informels, des rapports internes, des communications publiques, et autres documents pertinents. Une caractéristique distinctive de la méthodologie réside dans le choix délibéré de ne pas mener d’entretiens formels notamment à cause de la pression temporelle imposée par l’organisation des Jeux. Au lieu de cela, l’auteur impliquée a privilégié la multiplication des échanges autour de cafés, de moments informels, ou de déjeuners avec des acteurs clés de l’organisation. Ces occasions ont permis d’orienter la conversation afin de questionner les dispositifs mis en place pour planifier, organiser, mesurer et déployer l’héritage des JOP Paris 2024. Ces nombreuses discussions informelles ont favorisé une compréhension plus nuancée et contextuelle des pratiques managériales en lien avec l’héritage tout en maintenant le rôle de participante active de la chercheuse et sans être figée dans un cadre trop formel qui aurait pu nuire à la qualité des échanges (Dumez, 2013). En ce sens, notre recherche s’apparente à une recherche-action au sens de Shani et Coghlan (2019), c’est-à-dire un processus d’enquête émergent s’inscrivant dans un contexte organisationnel, qui intègre la théorie et la pratique dans le but d’aborder d’importantes questions organisationnelles, communautaires et sociales, en réflexivité avec les acteurs du terrain.

15En parallèle, l’accès à un grand nombre de documents internes a constitué une source de données cruciale pour cette recherche. Bien que certains sujets soient entourés de confidentialité, la confiance et la familiarité développée au fil de ces deux ans et demi ont permis à l’auteur de faire ressortir et de mettre en avant de nombreuses activités probantes, et les contacts établis au sein des différentes directions de l’organisation nous ont permis une triangulation des sources afin d’assurer une couverture exhaustive des informations disponibles (Flick, 2018). De plus, cette démarche de recherche a finalement permis la participation comme observateur externe sans rôle formel à plusieurs événements initiés par la direction de l’engagement et de l’héritage en amont des jeux, tels que la Semaine Olympique et Paralympique, ainsi que la tournée des drapeaux. Ces observations directes, enrichissent ainsi la perspective de la recherche sur les pratiques managériales de l’héritage mises en œuvre dans le contexte spécifique de Paris 2024 (Journé, 2005).

16Nous présenterons dans la partie suivante, à partir des documents produits par Paris 2024 depuis sa candidature comment cette organisation entend laisser un héritage au-delà de la manifestation à proprement parler.

3. Description et analyse du cas

3.1. L’héritage pour Paris 2024 : Un enjeu majeur s’appuyant sur divers dispositifs de gestion

17Nous chercherons à détailler dans cette section le processus par lequel l’organisation de Paris 2024 prépare et façonne l’héritage qu’elle entend laisser à l’issue de la compétition et cela bien en amont de celle-ci. Il s’écoule 8 à 10 ans entre les premiers travaux d’élaboration du projet d’événement et la compétition à proprement parler. Ainsi, dans le cas de l’organisation de JOP par Paris, le dossier de candidature a été remis au CIO en février 2017. Paris a été élue lauréate en septembre 2017 à l’issue de différentes visites, et d’un processus d’évaluation très rigoureux regardant en détail avec une commission indépendante l’alignement de la candidature avec la ville, les partenaires régionaux, mais aussi la gouvernance, la vision proposée et le programme de livraison. La construction du dossier de candidature pour les villes souhaitant accueillir les JOP représente une phase cruciale, comme souligné précédemment (Chappelet et al., 2005). Dès cette étape, sont construits la vision et les grands jalons du projet. La candidature doit en effet comporter trois dossiers portant respectivement sur les thématiques suivantes :

-

La vision, le concept des Jeux et stratégie (Dossier 1)

-

La gouvernance, les aspects juridiques et le financement des sites (Dossier 2)

-

Un questionnaire de candidature : livraison des Jeux, expérience et héritage en termes de sites olympiques (Dossier 3)

18Une fois que la ville a été choisie pour accueillir les Jeux, la phase de planification et de mise en œuvre commence. Le comité d’organisation local est constitué, nommé COJO ou plus simplement Paris 2024, il a pour mission de mettre en œuvre les projets et les plans élaborés lors de la phase de candidature, tout en respectant et préparant les plans d’héritage proposés lors de la phase de conceptualisation. Cette phase cruciale s’étalant sur plusieurs années, implique des investissements importants afin de livrer les sous-projets et coordonner les différentes parties prenantes s’impliquant à des niveaux variables dans l’organisation et la préparation des Jeux. Elle correspond à la phase centrale de notre étude. Finalement, ont lieu deux autres grandes phases pour les Jeux qui n’ont pas encore pris actuellement place : la livraison effective de l’évènement et l’après-jeu pour faire le bilan de l’ensemble des retombées prévues et non-prévues témoignant de l’héritage effectif qu’aura Paris 2024. Nous revenons dans les sous-sections suivantes sur trois grands aspects marquant des dispositifs de gestion de l’héritage qui ont déjà été déployés depuis la construction du dossier de candidature pour Paris 2024.

3.1.1. Une planification et une vision de l’héritage des Jeux appréhendée très tôt

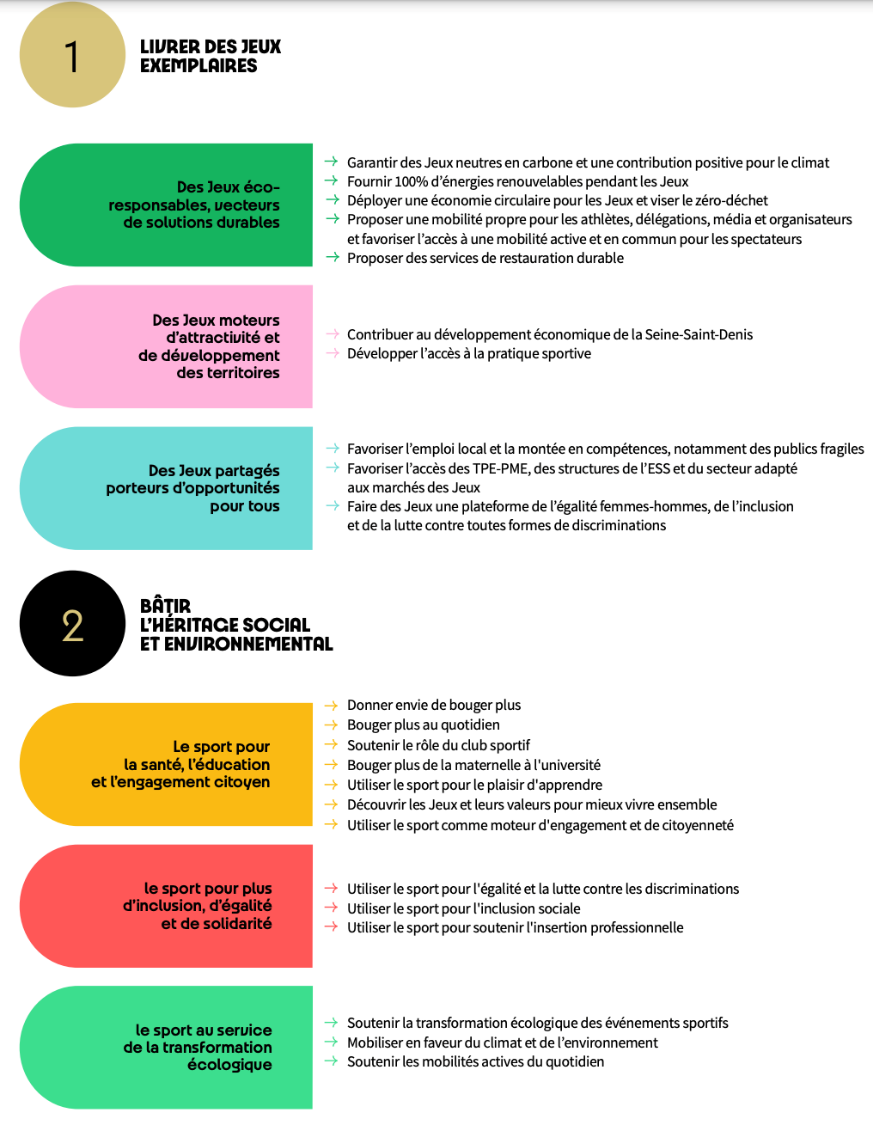

19Il est important de souligner d’abord que l’héritage est omniprésent tout au long de la vision articulée dès le dossier de candidature ce qui a déjà été en partie documenté pour d’autres éditions précédentes des JOP (Chappelet, 2005 ; Charmetant, 2005 ; Viersac et Attali 2021). En effet, pour chacun des dossiers soumis par la ville de Paris, l’héritage envisagé est très largement souligné et mis en avant sur une grande diversité de domaines : « sportifs, socio-culturels, environnementaux, économiques et urbains » (Dossier de candidature, phase 1). L’enjeu est alors de d’abord faire la preuve que les Jeux limiteront les impacts négatifs qu’ont pu avoir dans le passé d’autres évènements du même type. Pour cela, l’organisation met l’emphase sur une approche innovante s’appuyant à 95% sur des infrastructures déjà existantes contrairement à d’autres éditions des JOP (mobilisant alors le budget pour les rénover), ou encore sur la valorisation post des deux centres qui seront spécifiquement créés pour l’occasion (Paris Arena II et un grand centre aquatique). Le discours est, de plus, profondément orienté sur des aspects de durabilité, voire d’exemplarité en termes de développement durable pour un tel méga-événement qui serviront d’exemple pour les futures éditions. Le village olympique est par exemple présenté comme « un projet de renouvellement urbain exemplaire. Ce nouveau quartier olympique mixte et durable constituera un héritage emblématique des Jeux de Paris 2024 et établira un nouveau standard en matière de développement durable et des pratiques de smart city (ville intelligente) », et un des grands objectifs du COJO est de profiter des ressources à disposition pour « faire de ces Jeux une opportunité pour accélérer la transformation écologique du sport » (Dossier de candidature, phase 3). Si cet accent n’est pas nouveau dans l’histoire des JOP, notamment quand on pense à ceux de Londres en 2012 avec la revalorisation des quartiers Est, Paris 2024 se singularise par la place prépondérante que prend l’économie circulaire et la revalorisation dans sa vision portée très tôt.

20Mais au-delà des aspects touchant à l’environnement et aux infrastructures, la vision met énormément en avant le déploiement de nombreux programmes pendant les sept années précédant l’événement, qui auront pour but de laisser un héritage social et culturel fort en engageant très tôt de nombreuses parties prenantes. Ainsi les documents font écho de programmes reliés à la promotion du sport pour tous, l’inclusion sociale, la protection de l’environnement, mais mettent aussi l’emphase sur l’éducation par et pour le sport, et la formation professionnelle, ou encore le mariage d’une culture française des arts avec le monde du sport. Le tout envisagé dès 2014 avec douze ateliers favorisant cette vision et imaginant l’héritage que pourrait avoir Paris 2024 en réunissant plus de 250 parties prenantes de divers horizons pour codesigner cette vision. Et l’on perçoit ainsi d’emblée la nature collaborative de la démarche.

21Ce que traduisent ces différents éléments, est un accent particulièrement mis sur une diversité de retombées immatérielles positives et ambitieuses que le COJO a alors la charge de gérer et livrer jusqu’à la clôture de l’organisation après les Jeux. Si définir si tôt une vision de l’héritage pour un tel méga-événement n’est pas étonnant en soi, ce qui surprend est plutôt le pari de miser principalement sur un héritage immatériel se préparant longtemps avant l’évènement et dont la mesure est plus difficilement quantifiable. C’est donc cette spécificité qui va amener Paris 2024 à présenter dès son dossier de candidature des dispositifs de gestion différents mettant en avant une organisation et une gouvernance dédiée à l’héritage pour piloter ces activités, coordonner et orchestrer l’ensemble des parties prenantes y contribuant.

Figure 1. La vision commune établie de l’héritage pour Paris 2024

Source : Rapport Durabilité et Héritage (2021)

3.1.2. Une gestion de l’héritage disposant d’une gouvernance propre

22Pour actionner cette vision une fois la candidature de Paris officiellement sélectionné, le COJO a ainsi déployé une unité d’un nouveau type, qui n’avait jamais été déployé par les comités précédents, nommée direction de l’Engagement et de l’Héritage. Cette direction innovante du fait de sa fonction, est dédiée depuis 2017 à la création, la gestion, le soutien et le contrôle de l’ensemble des projets contribuant à établir l’Héritage de Paris 2024. Dès le départ, cet organe est pensé non seulement comme une unité interne, mais aussi comme un intermédiaire d’innovation qui doit catalyser, coordonner et soutenir les nombreuses parties prenantes participant à la livraison de cet héritage projeté. Car cet héritage loin de dépendre du COJO, passe par des collaborations étroites avec des organisations publiques, des ministères, des collectivités territoriales, des ONG et associations dans le domaine du sport. On retrouve aussi des collaborations avec des organisations privées, notamment celles qui par le biais de Solideo, l’entité en charge des infrastructures et des sites des contributeurs privés, ont un impact environnemental et social majeur.

Figure 2. La structure de livraison simplifiée des Jeux pour Paris 2024

Source : Dossier de Candidature, volume 2 (2017)

23Ce rôle, la direction de l’engagement et de l’héritage, le déploie en mobilisant différents leviers. Le premier levier est bien sûr financier, passant notamment à travers le fonds de dotation pour soutenir les projets d’intérêt général des différents organismes participants aux objectifs prévus dans les orientations stratégiques en termes d’héritage pour Paris 2024. En posant des objectifs, des contours clairs pour l’évaluation et le financement de ces projets, ainsi que des obligations de rendre des comptes des impacts effectifs, Paris 2024 garde ainsi des moyens d’alignement et de contrôle tout en déléguant la livraison et en favorisant un effet d’entrainement. Deuxièmement, au-delà d’un simple financement, les projets peuvent bénéficier d’un avantage symbolique en mobilisant la marque Impact 2024, dont l’usage est contrôlé par la direction Héritage, qui permet aux organisations d’augmenter la visibilité, la légitimité et la médiatisation entourant leurs actions. Enfin, la direction offre pour certains projets, un parcours d’accompagnement facilitant l’expérimentation initiale des initiatives avant leur mise à l’échelle, et construit pour maximiser leurs retombées positives et impact, par le biais de formations, d’ateliers, de bases de références, ainsi que de conseils d’experts. On parle, par exemple, de formations à l’évaluation d’impacts, de meilleure mobilisation du digital et des outils collaboratifs pour engager les acteurs et diffuser les démarches, ou encore de façon de lever des fonds supplémentaires pour accroitre l’impact.

24Très en amont de l’évènement lui-même, cette organisation surprenante dédiée à l’héritage assure donc un pilotage serré d’initiatives variées s’appuyant sur ces différents leviers et mobilisant différents dispositifs : labels, concours, appels à projets, standard à respecter pour la livraison, stratégies d’achats responsables, formations (ESS, ISO, Éthique...), et programmes d’actions. Ces initiatives dont nous décrirons certaines dans la prochaine partie, permettent à Paris 2024 d’orienter, d’évaluer, de financer efficacement la livraison de l’héritage en tentant d’influencer les impacts et les retombées positives à long terme sur les différentes dimensions mises en avant par le comité. C’est aussi pour l’organisation temporaire une manière de déléguer à des acteurs en les équipant pour faire perdurer ces impacts et les effets des initiatives au-delà de l’évènement lui-même. Il y a ainsi une forme d’innovation managériale au sein même de la gouvernance du COJO dédiée à l’héritage, qui permet, en coordination avec de multiples parties prenantes, de faire beaucoup plus de place à l’héritage immatériel, sans spécifier très clairement au-delà des différents axes la façon dont cet héritage doit être façonné en pratique. D’ailleurs, une des autres formes de l’héritage pensé par l’organisation est celle d’ordre méthodologique et de développement de compétences, qui passe à la fois par les rapports, les outils (dont ceux de contrôle) qui sont mis en place par le COJO et serviront aux éditions ultérieures ainsi qu’à d’autres grands évènements, mais aussi indirectement par la capitalisation humaine en termes d’expérience, de compétences acquises par les personnes (organisateurs, sous-traitants, fournisseurs) dans l’organisation de l’évènement qui pourront transférer ces apprentissages au-delà de l’évènement lui-même.

3.1.3. Au-delà des intentions, une gestion de l’héritage qui passe par le déploiement de plusieurs mécanismes de suivi et de contrôle

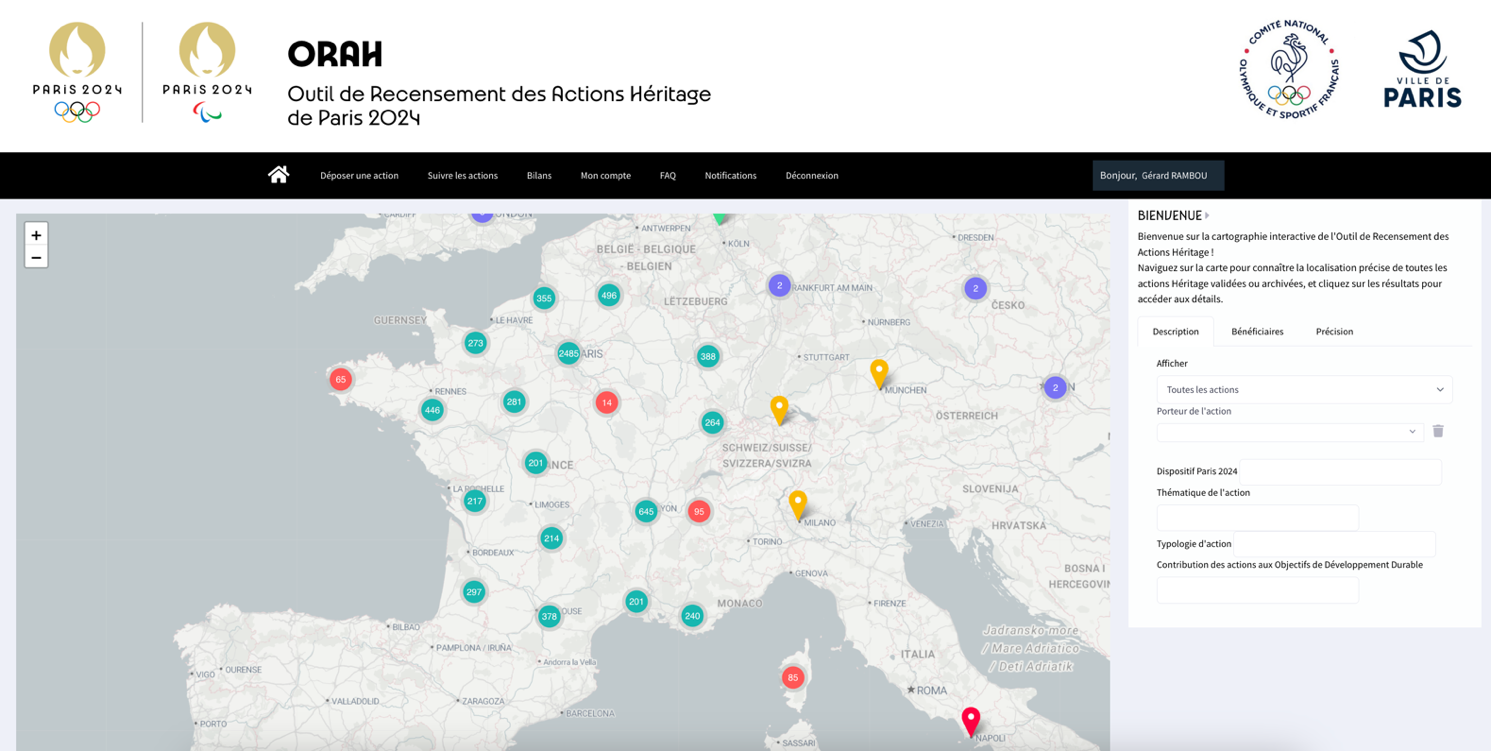

25Dernier volet majeur de la gouvernance spécifique de Paris 2024, c’est d’avoir très tôt déployé massivement des mécanismes de suivi et de contrôle de l’héritage des jeux. Ces mécanismes sont inspirants à deux égards : par la diversité des indicateurs et des objectifs qu’ils prennent en compte (économiques, sociaux, environnementaux, territoriaux), mais aussi par l’ampleur du dispositif, qui s’assure d’y inclure les impacts direct et indirect des Jeux, incluant les actions et les initiatives déployées par des parties prenantes plus ou moins éloignées. Ainsi, pour être capable de suivre la diversité des actions et des initiatives orchestrées par la direction Héritage et Engagement, un site internet a été créé (ORAH), recensant et suivant les actions. Accessible à toutes les parties prenantes (collectivités territoriales, fournisseurs, ministères, ONG...), ce site internet permet à la direction Héritage de mieux cibler et cerner les actions, tout en déléguant une partie de ce processus de contrôle de gestion qui serait sinon trop lourd à porter pour l’organisme. Plusieurs études, financées en partie par l’Etat, en partie par le comité, viennent s’ajouter à cette démarche pour mieux appréhender et quantifier ces impacts, directs et indirects, positifs et négatifs.

Figure 3. L’outil en ligne de recensement des actions Héritage ORAH

26Ces dispositifs permettent alors de faire des suivis. Le premier rapport intermédiaire paru en novembre 2023 s’appuie notamment sur ce moyen pour faire un état des lieux un an avant l’événement afin de mesurer l’ampleur, la pertinence et la cohérence des programmes établis selon les différents objectifs stratégiques à atteindre. Son but est de mesurer les premiers résultats accomplis, de quantifier l’étendue du travail déjà entamé et à venir, tout en tirant des enseignements cruciaux pour orienter la suite du processus. Ce rapport devient ainsi un outil essentiel pour ajuster les stratégies en cours et garantir la réalisation des objectifs. Deux autres rapports (en 2025 et en 2029), viendront compléter ce tableau qui mesure l’impact effectif à moyen et à long terme des Jeux. Grâce à ces mécanismes de suivi et de contrôle, Paris 2024 assure une gestion méthodique et efficace de l’ensemble des initiatives, lui permettant d’anticiper, de contrôler et de mieux concrétiser le déploiement d’un héritage positif et durable dans divers domaines. La figure suivante donne une idée du schéma général suivi par Paris 2024 dans sa démarche d’évaluation pour le volet Santé de Paris 2024. Le dispositif de contrôle s’assurant au passage de mesurer l’état d’avancement, le degré d’implication des parties prenantes ainsi que les enseignements intermédiaires que l’on peut tirer de ce suivi.

Figure 4. Une représentation schématique du programme d’évaluation intermédiaire du volet Santé de l’héritage pour Paris 2024

27Parallèlement, Paris 2024 adopte une approche globale pour tenter d’atteindre une neutralité carbone. Le Comité d’organisation s’est donné un budget carbone à respecter, intègre en amont les normes les plus pointues et les aligne avec sa stratégie globale. Cette approche repose sur le principe d’éviter, de réduire puis de compenser les émissions et un autre outil informatique a d’ailleurs été spécialement conçu pour estimer l’impact carbone, permettant au Comité d’organisation de piloter ses choix tout au long du cycle de préparation des Jeux.

28C’est donc par le biais de ces indicateurs de suivi et de contrôle que l’organisation non seulement rend compte à l’extérieur de l’impact de ses initiatives, mais surtout les utilise comme un des dispositifs centraux pour orchestrer, coordonner et renforcer l’engouement des nombreuses parties prenantes externes ayant un rôle à jouer dans la livraison de l’héritage. Par ce biais, le comité d’évaluation (externe à Paris 2024) peut aussi faire des recommandations intermédiaires permettant à la direction de l’Héritage de recadrer, d’étendre ou de réorienter certaines de ses stratégies et actions.

3.2. Zoom sur deux programmes innovants

29Après avoir centré notre attention sur les dispositifs à haut niveau mis en place par Paris 2024, nous nous attachons à présenter ici deux programmes phares plus spécifiques qui ont été impulsés par le COJO. Nous soulignons des caractéristiques, comment et pourquoi la dynamique engagée est de nature à perdurer, contribuant ainsi à l’héritage des Jeux mais aussi à sa préparation. Nous les avons choisis à la fois pour leur originalité et l’ampleur qu’ils ont pris. Ils ont en effet rencontré un réel engouement qui suggère qu’ils laisseront des impacts forts en termes d’héritage immatériel. Il s’agit de Terre de Jeux 2024 et du Club Paris 2024.

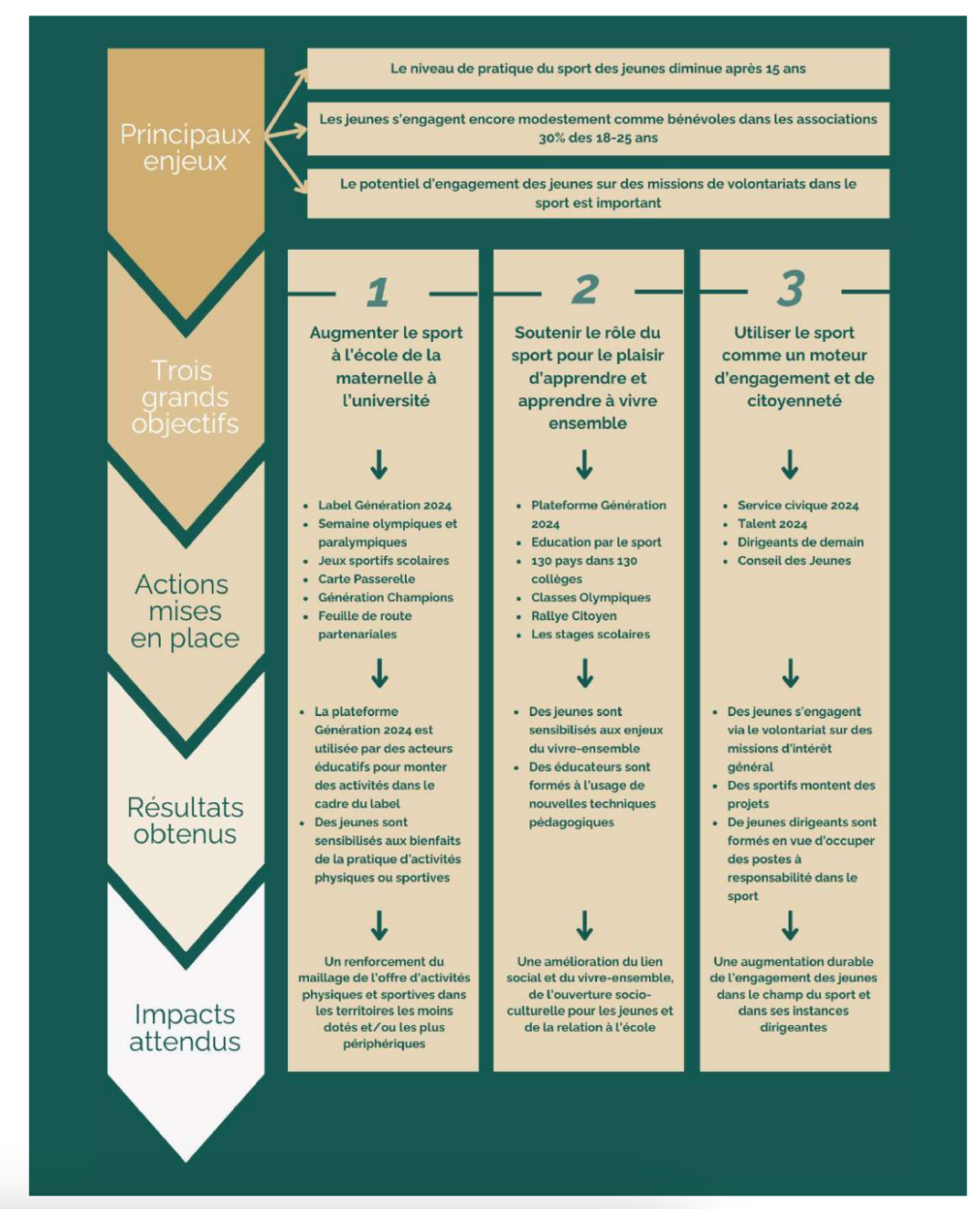

3.2.1. L’initiative Terre de Jeux 2024

30Une caractéristique forte du programme « Terre de Jeux 2024 » est de définir un cadre comprenant quelques principes et laissant une grande autonomie et capacité d’initiative à différents acteurs ayant un rôle structurant dans les territoires et existant de manière pérenne indépendamment des Jeux olympiques et paralympiques. La participation de ces acteurs au programme proposé par le COJO est donc volontaire et leurs compétences pour concevoir des actions pertinentes localement sont clairement reconnues. L’initiative a été lancée en 2019 auprès de structures préexistantes : les collectivités territoriales ou structures de mouvements sportifs et même les ambassades. Elle consiste à décerner un label à des acteurs locaux qui s’engagent à mener des actions en faveur du sport et à célébrer les JOP en y associant leur population. Des critères ont été définis pour que les actions proposées permettent d’être labellisé :

-

utiliser le sport comme un outil de développement de l’éducation et d’amélioration de la santé

-

œuvrer pour faire du sport un outil d’inclusion

-

faire du sport un levier d’action durable et responsable

-

rendre les activités physiques plus accessibles à tous

31On retrouve dans ces critères des principes mis en avant dans l’héritage projeté par Paris 2024. L’impulsion que donne le COJO est significative. Certes les premières structures qui vont déposer un projet et chercher ainsi à le rendre visible auront déjà réfléchi et auraient peut-être engagé des actions indépendamment des Jeux. Mais le cadre que le COJO propose, a un effet déclencheur d’autant que s’il n’y a aucune contribution financière pour les territoires à obtenir ce label, des contreparties non financières associées à l’événement sportif ont été conçues. Ainsi, certains territoires labellisés peuvent devenir centre de préparation aux Jeux ou accueillir une délégation ou être étape de la flamme olympique. Au-delà, la manière de piloter le programme a eu un effet d’entraînement. En effet, le COJO a construit une plateforme qui permet de faire connaitre les projets labellisés à l’ensemble des territoires et également de favoriser les échanges : « Chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions ». Ainsi, le site web Terre de Jeux 2024, s’est progressivement étoffé et des articles sont rédigés régulièrement :

-

la newsletter « Label Actu », partage chaque mois aux labellisés et aux parties prenantes les actualités du label, les actions mises en place dans les territoires, les temps forts à venir

-

le podcast « Label Histoire », mensuel également, réunit des référents des entités labellisées sur des sujets spécifiques

-

les webinaires ouverts à tous les labellisés permettent de leur présenter un nouveau dispositif ou temps fort

-

les vidéos « Rencontre en Terre de Jeux 2024 », produites par un créateur de contenu lors de différents temps fort, mettent en valeur un territoire particulièrement actif

-

un groupe Facebook privé rassemblant tous les labellisés, permet d’échanger entre eux bonnes idées et retours sur expérience

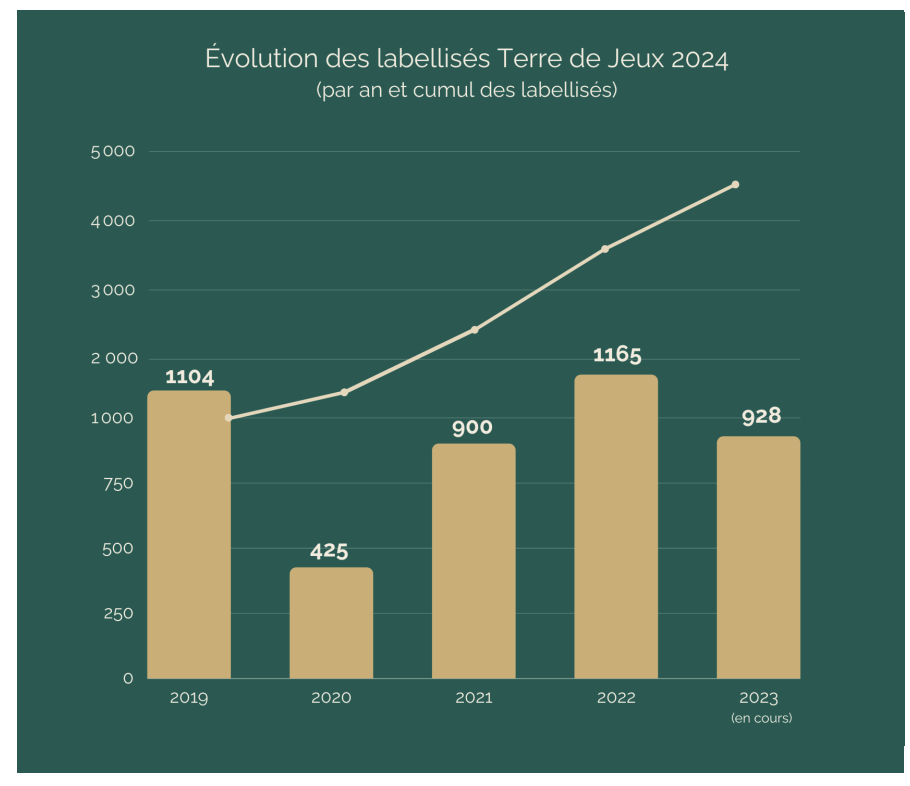

Figure 5. Évolution des labellisés Terre de Jeux 2024

32Source : Rapport Durabilité et Héritage, Novembre 2023

33En juillet 2024, 4 389 communes ou intercommunalités, 98 départements, 16 régions, 82 fédérations sportives (olympiques, paralympiques, ou hors des jeux) ont été labellisés. Ainsi sur ces différents territoires, des actions de développement de l’offre sportive ont été engagées, des équipements de proximité destinés à favoriser la pratique sportive ont été construits ou rénovés. Au-delà, une dynamique d’échange entre les différents territoires et entre les acteurs d’un même territoire a été impulsée par ce programme. Un réseau entre ces acteurs s’est constitué, des initiatives co-construites ont émergé, l’intérêt de telles collaborations a été perçu par les acteurs les plus actifs dans le réseau d’échange. On peut rapprocher ce programme de la constitution d’une communauté d’apprentissage réunissant des acteurs de différentes collectivités locales autour du développement sportif de leur territoire et leur permettant d’échanger sur des bonnes pratiques en la matière, des retours d’expérience, des opportunités nouvelles. Indéniablement l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en France a eu un rôle de catalyseur pour constituer cette communauté : le COJO a conçu la plateforme d’échange, l’alimente avec des contenus, organise des événements collaboratifs. On peut rapprocher un tel fonctionnement d’une communauté pilotée (Bootz, 2015). Faire perdurer ce fonctionnement suppose sans doute de transférer cette animation de la communauté vers un autre acteur et l’adosser sur d’autres événements largement médiatisés en lien avec le sport. Une telle perspective est en cours de discussion avec le CNOSF. En cela encore on voit que l’héritage se prépare bien en amont de l’événement que constitue la compétition à proprement parler.

3.2.2. L’initiative Club Paris 2024

34Le club Paris 2024 s’adosse également sur une plateforme conçue et opérée par les équipes de Paris 2024. Mais ce programme est très largement ouvert et destiné au grand public. Lancé en 2020, il a été conçu initialement pour fédérer des personnes particulièrement intéressées par les JOP, des sportifs, de potentiels volontaires ou spectateurs et plus largement, il vise à rapprocher la population de l’événement et multiplier les modalités permettant d’y être associé. Il s’agit également de constituer dans le grand public, la cohorte qui courra le marathon sur le même parcours que celui des athlètes olympiques, une première dans une édition des JOP.

« Le Club, personne ne s’attendait à ce que cela marche aussi bien. À son lancement, c’était considéré comme un projet à la marge. Le Club a explosé et sert désormais de relais à l’ensemble des directions de Paris 2024 » (Interview à la Direction de l’engagement)

« Ce Club c’est quelque chose d’unique, c’est innovant. C’est la première fois que les gens peuvent être aussi proches des sportifs » (Tony Parker, Quadruple champion de NBI et champion d’Europe de basket avec l’équipe de France, 1er membre du club Paris 2024).

35En juillet 2024, le Club compte déjà plus de 4 millions de membres. Chaque mois des challenges sont organisés autour d’une thématique qui permet d’accumuler des points (par exemple accumuler 600 points en courant, en marchant, en faisant du vélo). Ils contribuent tout à la fois à inciter à la pratique sportive, à stimuler une certaine émulation entre les membres dans un contexte assez ludique. Un des objectifs affichés dès le lancement était qu’il faudrait cumuler 100 000 points pour être éligible au tirage au sort pour un dossard du Marathon pour tous. De multiples opportunités ont été ajoutées élargissant la base des personnes potentiellement intéressées à consulter régulièrement la plateforme. Il s’agit toujours de gagner des points grâce aux défis mensuels, ensuite des récompenses sont attribuées sur tirage au sort entre les membres ayant dépassé un certain nombre de points. Trois grands types de récompenses sont offerts :

-

des « bons plans d’événements sportifs à vivre dès à présent

-

des récompenses « pré-game-time » (rencontre avec des sportifs, participation aux tests des sites de compétition...)

-

des récompenses pendant la compétition (coupe file, accès privilégié à la cérémonie d’ouverture, dossard pour le marathon pour tous)

36Une réelle créativité des équipes a conduit à envisager des modes d’inclusion plus variés. Il est ainsi envisagé d’associer le Club à des opérations de célébration dans les fan-zones pendant la compétition par exemple, le programme des volontaires et celui des coulisses des Jeux sont également associés au programme du Club Paris 2024. Créée par la direction de l’Engagement et de l’Héritage, la constitution de ce club est directement alignée à ses missions de susciter l’envie et l’intérêt du plus grand nombre avant et pendant l’événement. Au-delà, c’est un vecteur de communication de messages forts, de la marque, un vecteur de publicité, les données recueillies permettent un ciblage, voire même des ventes sur la billetterie et pour des produits dérivés. C’est aussi un levier pour la direction des sports qui utilise certains événements avec les athlètes pour mener des tests des process en amont des compétitions. Au-delà de la dimension marketing associée à la constitution du Club Paris 2024, les challenges et les récompenses conçus pour fédérer les membres, sont autant d’occasions de mobiliser les partenaires et parties prenantes qui seront en première ligne pendant la compétition dans des événements de taille moindre en amont de celle-ci. Ainsi la constitution du Club Paris 2024 est indéniablement un rouage de l’organisation de l’événement.

37Contrairement au programme TDJ, le Club ne structure pas des échanges entre les membres sur des bonnes pratiques et des retours d’expérience. Certes, des groupes se créent sur les réseaux sociaux pour partager certains entraînements en vue du marathon mais ils sont d’une taille sans commune mesure avec celle du club. Le club a su capitaliser sur le caractère exceptionnel des JPOP, la curiosité, l’intérêt, l’attractivité qu’il suscite pour atteindre un tel effectif de membres. La manière dont les défis sont organisés et l’extension progressive des opportunités associées à la participation au Club ont contribué à sa croissance progressive. Cette dynamique de développement présente des similitudes avec une communauté d’utilisateurs ou de clients. La distribution de récompenses qui a contribué à la croissance du club va sans doute s’interrompre une fois les Jeux terminés et risque de conduire à une dissolution du club ou un redimensionnement. Pourtant des pistes sont explorées sur des modes de capitalisation de la valeur créée ou de reconfiguration pour le faire perdurer sur des objectifs resserrés, et le Club Paris 2024 comme Génération 2024 vont d’ailleurs être légué au CNOSF après les Jeux pour tenter faire perdurer leur héritage.

4. Discussion

38Le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024 met en lumière le caractère multifacette de l’héritage, s’articulant autour d’une dimension immatérielle forte liée à l’éducation, l’impact du sport sur la santé et les enjeux de durabilité notamment. La question de l’héritage ne se limite pas à un ensemble de retombées difficilement anticipables mais peut constituer un objet de gestion en se demandant comment une organisation temporaire s’attache à construire un héritage, via la co-définition d’objectifs, la mise en œuvre d’indicateurs de pilotage, d’une gouvernance et de dispositifs d’action particuliers. L’analyse de Paris 2024 souligne que ces méga-événements s’appuient sur une multitude de parties prenantes qu’il s’agit d’engager, fédérer et coordonner en faveur de la construction et la pérennisation d’un héritage immatériel. Les entités publiques, entreprises privées, associations, ou même le public, sont sources de créativité par les actions proposées et partagées. Ainsi, l’entité organisatrice via certains dispositifs fédère des acteurs, impulse une dynamique et cristallise des actions dont la portée dépasse largement l’organisation de l’événement stricto sensu. Deux résultats en particulier, nous paraissent riches de sens et transférables plus largement pour penser une gestion de l’héritage, et un pilotage des retombées au-delà des organisations temporaires : le pilotage et la mobilisation de communautés d’apprentissage et une réflexion sur les dispositifs de gestion de l’héritage.

4.1. Communauté d’apprentissage et héritage

39L’analyse détaillée d’un des dispositifs mis en place par le comité d’organisation des JOP est particulièrement illustratif de la démarche engagée pour construire et façonner l’héritage « Terre de Jeux ». Elle nous a conduit à le rapprocher de la notion de communauté d’apprentissage et ses caractéristiques : entreprise commune, engagement mutuel et répertoire partagé (Rampa et Agogué, 2020). Ainsi dans le cas de TDJ, les territoires labellisés partagent des objectifs également mis en avant par le COJO et en lien avec l’événement et son héritage, comme par exemple rendre les activités physiques plus accessibles à tous. La participation à ce dispositif amène les territoires à un engagement mutuel par la dynamique de partage des projets qui est impulsée par l’organisation temporaire. Le répertoire partagé renvoie à la fois aux compétences portées par les acteurs fédérés et à la mise en commun des différents projets déployés. Il est intéressant de souligner le rôle spécifique qu’a pris l’organisation temporaire dans la constitution de cette communauté. Par la formulation, d’un certain nombre d’objectifs associés à l’héritage, elle a

-

contribué à cadrer une entreprise commune qui a fédéré les acteurs

-

incité les diverses parties prenantes à proposer et expérimenter des actions tirant partie de leur initiative et créativité en s’appuyant sur les ressources financières et symbolique du méga-événement

-

mis en visibilité ces initiatives en développant une infrastructure logicielle de nature à soutenir le développement d’un répertoire partagé et d’un engagement mutuel

40Ainsi, le dispositif TDJ se caractérise par :

-

l’adossement sur la visibilité et la médiatisation de l’événement pour stimuler la participation de la catégorie d’acteurs visée

-

un soutien à l’engagement d’actions par leur mise en visibilité et en leur faisant bénéficier d’un effet de marque associé à l’événement

-

la structuration d’un espace d’échange entre des acteurs concernés par l’événement qui partagent un ensemble de préoccupations et de compétences

-

un soutien à la mise en œuvre d’actions par l’accès aux acteurs fédérés, leurs retours d’expérience, les suggestions et recommandations qu’ils peuvent faire et le réseau de partenaires auquel ils peuvent donner accès

-

un cadrage temporel lié notamment à la date de l’événement

41Au-delà des actions qui se sont déjà concrétisées et des échanges qui ont eu lieu un tel fonctionnement en communauté d’apprentissage peut-il se pérenniser ? C’est une question encore ouverte aujourd’hui. La littérature portant sur les cycles de vie des communautés de pratiques (Gongla et Rizzuto 2001 ; McDermott, 2000) met en évidence des communautés qui se dissolvent lorsque les besoins d’apprentissages qui ont suscité leur émergence sont remplis. D’autres auteurs mettent en avant des communautés relativement pérennes dont l’objet d’apprentissage est redéfini de manière récurrente ce qui entretient la dynamique et le besoin d’échange (Charue-Duboc et al., 2020). Cette question des temporalités, de leur structuration et de l’identification de temps forts est sans doute un point de vigilance pour envisager une pérennisation.

42Une autre dimension soulignée dans la littérature sur les communautés d’apprentissage renvoie à l’opposition entre communauté émergente et communauté pilotée (Bootz, 2015). Les premières se caractérisent par la constitution d’une communauté de manière bottom-up, par ses membres à l’image de communauté open source par exemple ou une communauté scientifique. Au contraire, les secondes sont orchestrées par un animateur de communauté et cadrées par l’organisation qui en est à l’initiative par exemple une communauté d’experts dans une entreprise ou une communauté d’utilisateurs d’un type de produits. Si les premières s’auto-entretiennent, la question de l’animation est clé dans les secondes. Dans le cas étudié, on est loin d’une communauté émergente auto-organisée en particulier pour le cas du Club Paris 2024. S’il n’a aucune relation ni hiérarchique ni contractuelle avec les membres dont l’engagement est volontaire, le COJO a pris un rôle d’animateur de communauté. On a en effet souligné son investissement dans la construction progressive et l’animation de cette initiative. Cependant, même dans de telles situations s’apparentant à des communautés d’utilisateurs, les initiatives peuvent donner lieu à des dynamiques d’engagement fortes catalysant l’émergence de sous communautés auto-organisées en marge de l’animation initiale (Parmentier, 2015). Ce qui est particulièrement intéressant avec ces dispositifs reposant sur une délégation, au moins partielle, des dynamiques avec des parties prenantes, est qu’ils donnent une capacité d’action à ces acteurs qui peut être très féconde en termes d’expérimentations et d’effets au niveau local.

43Mais, c’est alors la question de la transmission de l’animation à une structure pérenne qui se pose. Des pistes sont explorées actuellement et c’est ce qui a été fait pour un autre programme qui présente plusieurs similarités s’adressant aux acteurs du monde éducatif (Génération 20241) et qui a été transmis au ministère de l’éducation nationale et au CNOSF, tout comme le Club Paris 2024. Au-delà des actions impulsées et des compétences constituées pendant la phase de préparation, la communauté d’apprentissage, qui est transverse aux multiples organisations en charge de développer le sport en local, est en soit un héritage si elle perdure, de même que les infrastructures et outils de nature à soutenir les échanges entre ces acteurs.

4.2 Au-delà de dispositifs, vers une gouvernance de l’héritage

44Par le biais d’une vision, d’une organisation dédiée et de mécanismes de contrôle et de suivi dédiés à l’héritage, Paris 2024 propose un modèle d’organisation inspirant et novateur pour appréhender le pilotage des multiples facettes de l’héritage. L’ampleur de l’évènement, ses retombées économiques et politiques, ainsi que sa visibilité mondiale, lui donnent bien évidemment un caractère singulier, qu’il serait difficile d’envisager de répliquer à l’identique pour des formes d’organisations temporaires de moindre ampleur. Cependant, l’approche intégrée et collaborative, les dispositifs mis en place, et particulièrement les objectifs et les indicateurs de suivi des aspects immatérielles, non reliés spécifiquement au livrable (les Jeux) mais aux impacts pris dans une perspective élargie, offrent des pistes de discussions intéressantes pouvant être plus largement transférables.

45Premièrement, le pilotage de l’héritage offre un pont intéressant pour être capable d’appréhender le lien entre les organisations par projets et les organisations temporaires qui se déploient au sein des firmes, et les débats actuels sur les entreprises à mission, ou plus largement (au-delà d’une nouvelle forme juridique) sur l’ouverture de la mission de l’organisation à des considérations sociales, environnementales, culturelles et stratégiques plus larges que les retombées économiques (Segrestin et Hatchuel, 2012 ; Segrestin et al., 2020). Comme le notent Grimes et ses collègues (2019, p.819) :

« La mission d’une organisation sert de pont sociocognitif entre son identité et ses actions en spécifiant pourquoi l’organisation doit exister et comment elle doit agir (c’est-à-dire sa finalité), focalisant ainsi l’attention et les intentions des membres de telle sorte que les actions découlent de l’identité ».

46La mission d’une organisation peut donc servir de boussole pour guider les programmes d’action déployés dans des projets, des évènements et autres formes d’organisations temporaires mis en place par une entreprise. Mais la notion d’héritage la complète, en permettant d’orienter, de mesurer et de capturer les retombées à moyen et long terme au-delà des livrables du projet qui vont avoir un impact durable sur des dimensions co-définies. En participant à guider les intentions et les actions, des membres internes et des parties prenantes externes peuvent devenir des vecteurs de cohésion et de coordination au fil du temps, assurant que cette mission organisationnelle soit effectivement incarnée.

47Deuxièmement, les organisations sont aujourd’hui de plus en plus soumises à des dynamiques de co-construction, que ce soit par des relation d’influences, des dynamiques collaboratives, des relations client-fournisseurs (West et Bogers, 2014 ; Ollila and Ystrom, 2016 ; Dahlander et Wallin, 2020). Une gouvernance de l’héritage dans ce cadre, comme pour Paris 2024, apparaît comme un moyen intéressant d’assurer une forme d’orchestration et de contrôle sur des dimensions immatérielles qui sont bien souvent délaissées, déléguées ou encore éparpillées sans objectifs partagés et cadre globale pour les appréhender (Kühnen, et al., 2022). L’approche déployée dans le cas présenté est intéressante en ce qu’elle offre non seulement d’aligner ces différentes parties avec une vision et une feuille de route co-construite et partagée, mais aussi en permettant d’ouvrir et de centraliser les mécanismes d’évaluation et de suivi, et de mettre en place une entité commune capable de financer, d’orienter et d’équiper les acteurs participants directement ou indirectement à la livraison de l’héritage.

48Troisièmement, les jeux olympiques et paralympiques sont une forme d’organisation, non seulement temporaire, mais itérative (Foreman et Parent, 2008). À ce titre, les avancées et les transformations des pratiques et des dispositifs de gestion de l’héritage peuvent faire avancer les autres éditions. Du point de vue de la durabilité, Paris 2024 a ainsi pu profiter de l’expérience de Londres 2012, où de nouvelles normes de construction durables avaient été pour la première fois mises en place. Élargissant ces principes avec une organisation dédiée et des mécanismes de contrôle et de suivi dédié à l’héritage, l’organisation ouvre la voie aux prochaines éditions en ayant bâti des outils de gestion directement transférables pour les villes hôtes. Au-delà de ces outils, les apprentissages entre les éditions passent aussi par des acteurs clés transitant d’une édition à une autre, agissant comme des garants d’une certaine permanence des pratiques et des évolutions des Jeux et pouvant jouer un rôle de passeur de frontières dans des organisations temporaires itératives (Stjerne et al., 2019).

49Toutefois, cette perspective est à remettre dans le cadre d’une forme d’organisation extrêmement institutionnalisée et régulée par de nombreux acteurs. Ainsi, si l’héritage immatériel est aussi présent dans la démarche des JOP, c’est que la marge de manœuvre pour agir sur la durée, l’ampleur, les disciplines et d’autres éléments très structurants des Jeux, est relativement faible. L’objet en question limite donc l’exploration de nouvelles alternatives désirables pour concevoir l’héritage (Carvajal Pérez et al., 2020), à moins d’entrer dans des processus de négociations avec les nombreuses parties prenantes concernées. Il serait ainsi intéressant de regarder comment des dispositifs de gestion d’exploration du nouveau (Moisdon, 1997) pourraient être intégrés à la gestion de l’héritage pour élargir son champ d’action et les exploratives collectives qu’elle peut dessiner.

50Il y a bien évidemment de nombreuses limites à considérer. Premièrement, si nous n’avons pas mis l’accent sur ce point, à l’approche des Jeux, l’urgence et la pression sur la livraison opérationnelle et effective rendent plus complexe le pilotage de l’héritage, qui passe parfois au second rang derrière des problématiques urgentes, ou la pression mises sur des équipes devant arbitrer entre des considérations variées (Slawinski et Bansal, 2015). Deuxièmement, il est encore trop tôt pour être capable de juger des effets de cette gouvernance de l’héritage, notre étude ayant pris place avant le déploiement effectif des Jeux. Troisièmement, notre cas est unique, paroxystique, mais aussi d’une ampleur singulière pour une organisation temporaire. Dans un cadre plus restreint à la fois temporellement et en termes de ressources mobilisées, la question de la mise en œuvre effective d’un tel modèle de gouvernance de l’héritage reste donc ouverte et mériterait d’être étudiée dans d’autres contextes.

Conclusion

51L’objectif de ce travail était d’aborder une dimension peu explorée dans la littérature sur les projets emblématiques, celle de l’héritage et plus particulièrement l’héritage immatériel. Nous avons souligné comment cet héritage immatériel pouvait constituer un objet de gestion au cours du projet. Nous avons montré comment une organisation temporaire structurée pour le projet et dissoute à l’issue de la réalisation de l’événement peut impulser des dynamiques conçues pour perdurer et les inscrire dans des dispositifs organisationnels qui ont été préfigurés pendant le projet et par son équipe. Ce faisant nous invitons à poursuivre des travaux portant sur cette dimension de l’héritage de projets notamment ceux conduits dans le cadre d’organisations temporaires comme les méga-événements. Alors que l’articulation entre communauté d’apprentissage et projet est souvent analysée en montrant comment les projets peuvent s’appuyer sur ces communautés, nous montrons ici comment symétriquement des projets emblématiques permettent de susciter l’émergence et de fédérer des communautés d’apprentissage inter-organisationnelles et nous interrogeons les conditions de leur pérennisation. À l’heure où les questions reliées à la durablité sont au centre des préoccupations face aux défis du changement climatique, ce cas extrême de projet et son mode de prise en compte de l’héritage, peut être source de réflexion quant aux modalités qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de projets d’envergure moindre.

Amin, A., & Cohendet, P. (2004). Architectures of knowledge: Firms, capabilities, and communities. Oxford University Press, USA.

Attali, M. (2021). Héritage social d’un évènement sportif. Enjeux contemporains et analyses scientifiques (p. 244). Presses universitaires de Rennes.

Barget, E., & Gouguet, J. J. (2010). La mesure de l’impact économique des grands événements sportifs. L’exemple de la Coupe du Monde de Rugby 2007. Revue d’économie régionale et urbaine, (3), 379-408.

Berggren, C., (2019). The cumulative power of incremental innovation and the role of project sequence management. International Journal of Project Management 37, 461-472.

Bootz J. P. (2015), « Comment concilier auto-organisation et contrôle au sein des communautés de pratique pilotées ? : une scoping review », Management international, 19 (3), 15–30

Carvajal Pérez, D., Le Masson, P., Weil, B., Araud, A., & Chaperon, V. (2020). Creative heritage: Overcoming tensions between innovation and tradition in the luxury industry. Creativity and Innovation Management, 29, 140-151.

Carlile, P.R., (2002), “A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary object in new product development”, Organization Science, 13, 442-455.

Chanavat, N. (2023), La marque olympique : entre fondements historiques et innovations - Jalons pour un agenda de recherche sur la gestion de marque fondée sur le passé, revue STAPS, 179-XIX

Chappelet J-L et al. (Ed) (2005) From initial idea to success: a guide to bidding for sports events for politicians and administrators, Lausanne : Sentedalps, IDHEAP.

Chappelet, J. L. (2014). Managing the size of the Olympic Games. Sport in society, 17(5), 581-592.

Chappelet, J.L. (2018). Les retombées touristiques des Jeux Olympiques d’aujourd’hui. Entreprises et Histoire, 93, 90-104.

Charmetant et al. (Ed) (2005), Guide to the organisation of sports events for sports officials, politicians and administrators, Lausanne : Sentedalps, IDHEAP

Charue-Duboc F., (2006), A Theoretical Framework for Understanding the Organization of the R&D Function. An Empirical Illustration from the Chemical and Pharmaceutical Industry, International Journal of Innovation Management, V10

Charue-Duboc F., Gastaldi L., Bertin E., (2020), « Des communautés d’experts internes comme facilitateur de l’innovation » Revue Française de Gestion. vol n°287 81-98

Cohendet P., Rao M., Ruiz E., Sarazin B, Simon L., (2021), Communities of Innovation: How Organizations Harness Collective Creativity and Build Resilience, World Scientific

Collinet C. & Schut P-O., (2020), L’héritage social des Jeux olympiques, Mov Sport Sci/Sci Mot, 107, 1-2.

Connell, J. (2018). Fiji, rugby and the geopolitics of soft power. Shaping national and international identity. New Zealand Geographer, 74(2), 92-100.

Dahlander, L., & Wallin, M. (2020). Why now is the time for Open Innovation. Harvard Business Review, 5, 8-27.

Davies, A., Brady, T., (2000). Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Research Policy 29, 931–953.

Delamont, S. (2004). Ethnography and participant observation. Qualitative research practice, 217(205-217).

Dumez, H. (2013). Méthodologie de la recherche qualitative, Vuibert. Paris, France.

Flick, U. (2018). Triangulation in data collection. The SAGE handbook of qualitative data collection, 527-544.

Girginov, V., & Preuss, H. (2022). Towards a conceptual definition of intangible Olympic legacy. International journal of event and festival management, 13(1), 1-17.

Gongla, P., & Rizzuto, C. R. (2001). Evolving communities of practice: IBM Global Services experience. IBM systems journal, 40(4), 842-862.

Gratton, C., & Preuss, H. (2013). Maximizing Olympic impacts by building up legacies. In Olympic Legacies: Intended and Unintended (pp. 39-55). Routledge.

Grix, J., Brannagan, P. M., Wood, H., & Wynne, C. (2017). State strategies for leveraging sports mega-events: Unpacking the concept of ‘legacy’. International journal of sport policy and politics, 9(2), 203-218.

Guerineau M., Ben Mahmoud-Jouini S, Charue-Duboc F., (2017), « Le rôle des communautés de pratiques et de leur coordination dans le développement et le déploiement des innovations dans une multinationale » Management International, vol 21, 3, 18-34

Journé, B. (2005). Étudier le management de l’imprévu: méthode dynamique d’observation in situ. Finance Contrôle Stratégie, 8(4), 63-91.

Kühnen, M., Silva, S., & Hahn, R. (2022). From negative to positive sustainability performance measurement and assessment? A qualitative inquiry drawing on framing effects theory. Business Strategy and the Environment, 31(5), 1985-2001.

Lenfle, S., (2008). Exploration and project management. International Journal of Project Management, 469-478.

Li, S., & McCabe, S. (2013). Measuring the socio‐economic legacies of mega‐events: Concepts, propositions and indicators. International Journal of Tourism Research, 15(4), 388-402.

Mair, J., Chien, P. M., Kelly, S. J., & Derrington, S. (2023). Social impacts of mega-events: A systematic narrative review and research agenda. Journal of Sustainable Tourism, 31(2), 538-560.

Maniak, R., Midler, C., (2014). Multiproject lineage management: Bridging project management and design-based innovation strategy. International Journal of Project Management 32, 1146–1156.

McDermott R., (2000) “Community development as a natural step: five stages of community development”, KM Review, vol. 3, n° 5, November/December.

Merendino, A., Bek, D., & Timms, J. (2021). How business legacy influences organising body legitimacy in the delivery of mega events: The drift to myth at Rio 2016. Journal of Business Research, 129, 29-42.

Müller, M., (2015). What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, 34:6, 627-642.

Musiolik, J., Markard, J., & Hekkert, M. (2012). Networks and network resources in technological innovation systems: Towards a conceptual framework for system building. Technological Forecasting and Social Change, 79(6), 1032-1048.

Nonaka I., (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5, 14-37.

Ollila, S., & Yström, A. (2016). Exploring design principles of organizing for collaborative innovation: The case of an open innovation initiative. Creativity and Innovation Management, 25(3), 363-377.

Parmentier, G. (2015). How to innovate with a brand community. Journal of Engineering and Technology Management, 37, 78-89.

Preuss, H., (2007). The conceptualisation and measurement of mega sport tourism. Journal of Sport & Tourism, 12(3–4), 207–227.

Preuss, H., (2018). A framework for identifying the legacies of a mega sport event. In Grix J. (ed) Leveraging Mega-Event Legacies (pp. 29-50). Routledge.

PREUß, H. (2024). Le financement du Mouvement olympique et des Jeux olympiques. Revue d’Économie Financière, (154).

Rampa, R., & Agogué, M. (2020). Lorsque les démarches d’exploration nécessitent de l’innovation collective-Le rôle des communautés de pratique. Revue française de gestion, 46(291), 53-71.

Shani, A. B., & Coghlan, D. (2021). Action research in business and management: A reflective review. Action Research, 19(3), 518-541.

Slawinski, N., & Bansal, P. (2015). Short on time: Intertemporal tensions in business sustainability. Organization Science, 26(2), 531-549.

Stewart, A., & Rayner, S. (2016). Planning mega-event legacies: uncomfortable knowledge for host cities. Planning perspectives, 31(2), 157-179.

Stjerne, I. S., Söderlund, J., & Minbaeva, D. (2019). Crossing times: Temporal boundary-spanning practices in interorganizational projects. International Journal of Project Management, 37(2), 347-365.

Thomson, A., Schlenker, K., & Schulenkorf, N., (2013). Conceptualizing sport event legacy. Event management, 17(2), 111-122.

Viersac, M. & Attali, M. (2021). Discuter l’héritage social et culturel des grands événements sportifs. Une revue de littérature internationale. Revue STAPS, 134, 113-136.

Wenger, E., (1998). Communities of practice: Learning as a social system, Systems thinker, 9(5), 2-3.

West, J., & Bogers, M. (2014). Leveraging external sources of innovation: A review of research on open innovation. Journal of Product Innovation Management, 31 (4), 814-831.

1 Un programme qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes « 30 minutes d’activités physiques quotidienne » a été développé avec les établissements scolaires. Il trouve son point d’orgue chaque année via la Semaine Olympique et Paralympique, véritable fête des Jeux dans toutes les écoles.

Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig, « Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024 » dans © Revue Marketing Territorial, 12 / été 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/1032.html.

Quelques mots à propos de : Florence Charue-Duboc