Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

Alexia Gignon

Cet article examine l’impact des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les territoires en mettant en lumière les défis de la gestion de l’héritage immatériel et organisationnel. Nous soulignons l’importance de la communication entre les acteurs impliqués dans la préparation des JOP pour garantir une coexistence harmonieuse des touristes et des habitants malgré des différences de représentation. Nous identifions deux catégories d’acteurs : ceux du tourisme qui n’accueillent pas d’épreuves des JOP et ceux qui les accueillent, chacun ayant des stratégies distinctes pour tirer parti de l’événement. Les relations entre les acteurs, bien que nécessaires pour la coopération, peuvent conduire à des conflits. A travers une enquête qualitative, nous interrogeons les acteurs des Jeux afin de comprendre leurs points de vue, positionnements, avantages et contraintes afin d’identifier l’héritage organisationnel que suscite la préparation de ce méga-événement pour les acteurs touristiques franciliens.

This article examines the impact of the Olympic and Paralympic Games on territories, highlighting the challenges of managing intangible and organisational heritage. We highlight the importance of communication between the stakeholders involved in the preparation of the Olympic Games to ensure the harmonious coexistence of tourists and residents despite differences in territorial representation. We identify two categories of stakeholders: those involved in tourism who are not hosting Olympic Games events and those who are, each with their own strategies for taking advantage of the event. Relationships between stakeholders, while necessary for cooperation, can also lead to conflict, and coordination between territories presents challenges. Through a qualitative survey, we are interviewing the actors involved in the Games in order to understand their points of view, positioning, advantages and constraints, and to identify the organisational legacy that the preparation of this mega-event is creating for the tourism players in Ile-de-France.

1Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) génèrent, de par leur envergure, l’implication de nombreux acteurs à des échelles variées. Leur coordination a pour but d’opérer une structuration touristique entre les territoires, pour cela les acteurs s’appuient sur une cohérence touristique sui implique de suivre une stratégie touristique adaptée à chaque territoire mais avec des orientations communes. L’événement a donc une influence sur les interactions entre les acteurs. De leur côté, les acteurs (entités publiques ou privées) ont un rôle clé en influençant l’organisation touristique via leurs décisions et leurs stratégies. La diversité et la singularité des acteurs impliqués sur ces thématiques supposent une multitude de positions face à l’événement. Ces positions correspondent aux périmètres mais aussi aux capacités d’actions de chacun. Quelles sont alors les convergences et les divergences entre les acteurs ?

2Cet article s’intéresse aux acteurs touristiques du nord-est parisien sur les arrondissements nord de Paris et la Seine-Saint-Denis. Limitrophe de la capitale et considéré comme populaire, cet espace à l’image négative a l’opportunité de developper un nouveau tourisme urbain. La régénération urbaine engendrée par les JOP permet aux acteurs de proposer de nouvelles activités à destination des visiteurs de proximité ou des habitants. De plus, la Seine-Saint-Denis accueille diverses épreuves des JOP ainsi que les sites à construire, notamment le Village Olympique et Paralympique (VOP), le village des médias et le Centre Aquatique Olympique (CAO). Ce territoire est donc en étroite relation avec la ville hôte de Paris. Nous faisons l’hypothèse que les JOP facilitent les interactions entre les acteurs publics touristiques en amont de l’événement, et que cela constitue un héritage organisationnel dans la structuration touristique du nord-est parisien. Nous nous demandons de quelle manière cet événement peut influencer les interactions entre les acteurs publics et peut par extension affecter la structuration touristique du nord-est parisien. Tout d’abord, nous nous intéressons aux relations entre tourisme et méga-événement et aux caractéristiques des JOP de Paris. Ensuite, nous présentons la variété des acteurs et analysons leur rôle et leurs interactions afin de déterminer les impacts de la préparation des Jeux sur le territoire. Enfin, nous évaluons l’héritage organisationnel de la préparation des JOP sur les relations entre les acteurs.

1. Relations entre tourisme et méga-événement

1.1. Caractéristiques des événements, des méga-événements

3Un des éléments caractérisant et singularisant les événements et les méga-événements est leur caractère temporaire (Hall, 1989). Getz et Page (2016) identifient différents types d’événements (de loisirs, d’affaires, culturels et sportifs) et il est possible de les classifier par taille. Ainsi Müller (2015) identifie quatre dimensions (l’attrait des visiteurs avec le nombre de billets vendus, la portée médiatique qui est rattachée à l’attractivité touristique, le coût et les transformations urbaines) permettant de dissocier les méga-événements. Ces derniers doivent être significatifs pour la ville ou la région hôte (Roche, 1994 ; Hiller, 1999) et concentrent un grand nombre d’acteurs que l’on peut distinguer en deux catégories : les organisateurs et les consommateurs (Chappelet, 2015). Des dépenses importantes sont engagées (Hall, 1989) et de nombreuses éditions des JOP ont laissé derrière eux des éléphants blancs1, aussi la prise en compte de l’intérêt de la construction d’équipements sportifs s’insère maintenant dans des projets urbains globaux et tente de répondre aux besoins des habitants. La phase héritage est pour les territoires un des enjeux de l’accueil de méga-événements. Les collectivités territoriales intègrent l’accueil d’événements dans leurs stratégies de développement et alignent ces ambitions avec leur marketing territorial. Les territoires utilisent les événements sportifs afin de se créer des avantages « concurrentiel[s] en termes d’images, de notoriété, d’activité économique ou de cohésion sociale » (Hautbois et Desbordes, 2008). Les méga-événements qu’ils soient sportifs ou culturels sont vus différemment et les acteurs institutionnels n’ont pas les mêmes attentes et objectifs selon leur territoire d’action. Les JOP peuvent être une opportunité pour les territoires afin de changer leur image. De fait, « l’événementiel rend attractif les lieux tout en utilisant l’image des territoires, en même temps qu’il la modifie partiellement » (Houiller-Guibert, 2022). Ces effets d’images vont également avoir des conséquences une fois l’événement terminé. Effectivement, il « est constitué d’une série d’activités qui se déploient sur une période limitée, les représentations qu’il lègue viendront teinter les futurs discours sur la ville » (Le Bel et Labrie, 2013, p.32). Toutefois ces effets d’images ne sont pas systématiques, sont propres à chaque territoire et peuvent parfois être négatifs (Delaplace, 2020).

4Les méga-événements avec l’attractivité qu’ils véhiculent devraient permettre d’attirer de nombreux visiteurs, ce que les organisateurs soulignent. La littérature scientifique à l’inverse montre l’existence d’effets de substitution et d’effets d’éviction liés au méga-événement. L’effet d’éviction (Preuss, 2011) désigne le fait que les visiteurs vont reporter leur visite de la ville et préférer une période sans événement sans sur-fréquentation. Selon Preuss, l’effet d’éviction comprend également les habitants qui quittent la région hôte en raison de l’événement.

5L’effet de substitution concerne le déplacement des dépenses des visiteurs qui, à la place de se rendre dans les quartiers centraux et les quartiers touristiques, vont se rendre sur les sites olympiques. « The substitution effect occurs when consumers spend money at a mega-event rather than on other goods and services in the local economy » (Matheson, 2006, p.8). Lors d’une enquête par questionnaire auprès des touristes présents à Paris en 2019, l’objectif était d’identifier si les visiteurs presents sur de grands sites touristiques (Arc de Triomphe, Montmartre, Tour Eiffel et Notre-Dame) avaient l’intention de venir à Paris en 2024. D’après cette étude, 13 % des personnes pensent venir à Paris pendant l’événement (Delaplace et Schaffar, 2022). Cette enquête montre que l’âge a un rôle significatif dans le choix de revenir à Paris en 2024. Les touristes agés de moins de 25 ans sont trois fois plus susceptibles d’être présents en 2024 que les touristes ayant entre 40 et 65 ans. Cette enquête a également questionné les touristes sur leur potentielle visite de Paris dans l’hypothèse où les Jeux se seraient déroulés à l’été 2019, dans ce cas ils sont 46,1% à dire qu’ils ne seraient pas venus.

6Afin d’évaluer ces enjeux d’images et les effets sur les acteurs touristiques, nous nous appuyons sur la sociologie des organisations. Le concept d’organisation s’appuie sur des règles permettant « la coordination d’un ensemble de moyens divers (humains financiers, matériels, informationnels) en vue de la production d’un bien matériel ou d’un service, objectif de l’organisation » (Foudriat, 2011). Les collectivités publiques et les acteurs auxquels nous nous intéressons font partie de ce système d’organisation. Toutefois, ce contexte organisationnel peut être source de contraintes auxquelles les acteurs doivent sans cesse s’adapter, cet espace organisationnel est également source de jeux de pouvoir où les comportements des acteurs deviennent des stratégies (Foudriat, 2011). De plus, chaque acteur a des ressources différentes (Crozier et Frideberg, 1997) qu’il va utiliser à sa façon. Les Jeux de 2024 sont attribués à la Ville de Paris au mois de septembre 2017. Paris et l’ensemble des communautés hôtes présentes dans le dossier de candidature se lancent alors dans la préparation de ce méga-événement. Avant l’accueil des sportifs internationaux et des médias affluant pour l’événement, sept années sont nécessaire pour se préparer. Si peu de constructions sont prévues pour Paris 2024, elles n’en sont pas moins essentielles puisqu’il s’agit du Village Olympique et Paralympique, du village des médias et du Centre Aquatique Olympique. Cette approche suit la volonté du Comité International Olympique (CIO), initiée en 2014, pour inciter les villes à proposer des candidatures correspondant aux besoins de planification. Cette série d’actions durables est rassemblée dans l’Agenda 2020 (Zimbalist, 2018) qui permet aux candidats de réfléchir à la fonction héritage de leurs constructions afin d’éviter les éléphants blancs. Après avoir accueilli les JOP de 2016, Rio de Janeiro a peu d’équipements construits pour les Jeux qui sont encore utilisés ou ont été réhabilités. Par exemple, le vélodrome et la piscine olympique abandonnés ont été fermés en raison de risques de sécurité. Par ailleurs, le quartier du village olympique devait permettre à la ville de s’étendre et se développer mais la reconversion du site a été un échec. La candidature de ces JOP s’insérait dans des objectifs plus larges de la ville en adoptant un programme sur la restructuration urbaine et la revitalisation des rues commerçantes afin d’asseoir l’image de la ville (Acioly, 2001). Cette stratégie événementielle permettait donc de donner une visibilité à la ville et de valoriser le tourisme. La ville de Rio de Janeiro a également investi dans les infrastructures de transport et touristiques qui font partie de l’objectif d’accélération du développement dans le cadre du plan de candidature pour 2016 (Gaffney, 2010). Cela a pu être renforcé avec le développement du tourisme dans les favelas. Ces visites initiées dans le début des années 1990, deviennent incontournables à partir de 2013. Cependant cela n’est pas nécessairement perçu de manière positive par les habitants, même si certains reconnaissent le potentiel économique (Broudehoux et Legroux, 2013). Toutefois un des quartiers centraux de la ville a pu bénéficier des JOP. La zone portuaire de Rio, où sévissaient différents trafics depuis la fin des années 1960, était dégradée et les politiques publiques étaient difficiles à mettre en place. Les nombreuses friches du quartier en faisaient une zone idéale à reconvertir. La municipalité a donc saisi l’opportunité des Jeux Olympiques pour lancer la première étape d’un plan de requalification urbaine. Ces transformations se situent à proximité des quartiers de Saude et Gambao où se trouve le Quai de Valongo. La candidature aux JOP a accéléré le projet de réhabilitation de ce quartier à partir de 2009. La destruction et réhabilitation de ces friches ont offert un grand potentiel, avec la création d’espaces verts, de voies piétonnes, d’une ligne de tramway, de deux musées mais également des hôtels ainsi que des logements et des bureaux (Gignon et al., 2022). Les JOP ont donc accéléré le développement urbain.

7De même, d’autres villes hôtes se développent autour de la candidature aux JOP ou de l’accueil effectif de cet événement. Par exemple, le développement de Tokyo s’est fait par et pour les JOP avec les nombreuses candidatures de la ville (1940, 1964, 2016, 2020). Même si plusieurs candidatures n’ont pas abouti, les projets urbains les prenaient en compte, causant un sur-développement à Tokyo alors que la banlieue est délaissée par les projets d’aménagement (Languillon-Aussel, 20222). Faure et Wagner qualifient d’immense l’héritage urbain des Jeux de 1964 qui exerce une influence sur la vie de la mégalopole (2021). Tout comme pour les Jeux de Paris, le projet de Tokyo 2020 envisage d’investir une friche industrielle pour la construction du village olympique. Un terre-plein du quartier portuaire de Harumi est alors réhabilité (Faure et Wagner, 2021) et le dossier de candidature présente le VOP comme la revitalisation d’un nouveau centre-ville (Faure, 2023). Dans les années 1980, le gouvernement de Tokyo avait pour objectif de transformer cette zone en quartier d’affaire. Cela fut un échec, une réorientation vers des espaces de loisirs est alors initiée. Lors de la candidature aux JOP de 2016, ce terre-plein devait déjà être utilisé pour l’événement en accueillant le stade olympique (Faure, 2023). De plus, la majorité des installations pour ces Jeux se trouvent dans des secteurs de requalification urbaine (Faure, 2023). Par ailleurs, l’annonce des JOP de 2020 a eu un effet positif sur les arrivées touristiques étrangères avec une augmentation de 26% en 2014, par rapport à 2013 (Languillon-Aussel, 2018). Ainsi, des impacts touristiques sont observés en amont de l’événement, avec l’effet d’annonce de la ville hôte. « Les JO constituent aussi une aubaine pour montrer au monde la qualité du service japonais et ainsi doper le tourisme, domaine où le Japon accuse un retard par rapport à ses voisins sud-coréen et chinois » (Mellet, 2014). Toutefois, cette candidature s’inscrit dans un contexte de crise écologique à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, soit un an avant l’attribution des Jeux. Le premier ministre japonais présentait cette candidature comme « une occasion pour le Japon de montrer sa capacité à se relever ».

8Pour les JOP de 2024, il est prévu que 43 % des visiteurs (avec et sans billet) soient des franciliens et seul 8 % des visiteurs viendraient de l’étranger (étude de l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris en 2022). Le tourisme de proximité serait donc important pendant cette période. Au travers d’entretiens et d’observations auprès des acteurs, nous questionnons l’importance du tourisme de proximité pour les acteurs. Cet état de l’art est complété par une méthodologie d’enquête ayant pour objectif d’identifier les relations entre les acteurs du touristisme et leurs attentes face à cet événement.

1.2. Méthodologie utilisée

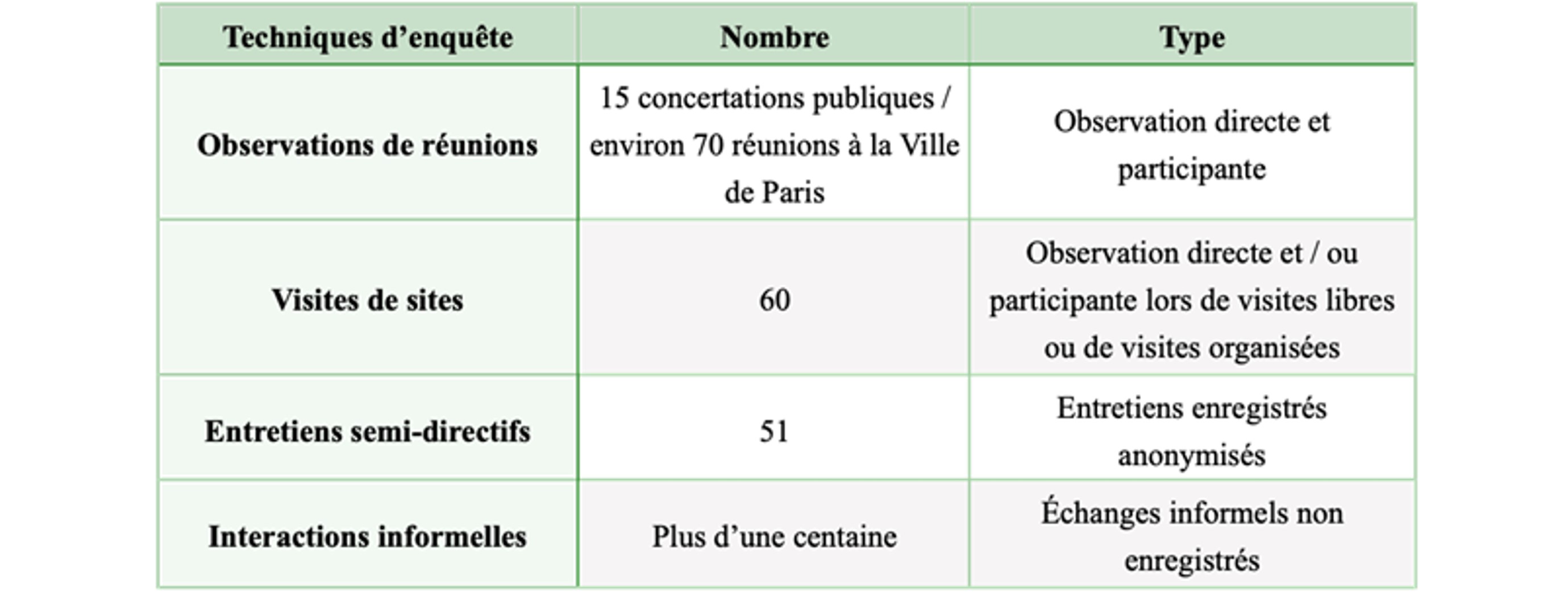

9Cet article s’appuie sur un travail de thèse mené dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) à la Mission Partenariats et Tourisme de Ville de Paris. Pendant trois ans nous avons observé les relations du service avec les autres acteurs des JOP. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un protocole mêlant différentes techniques d’enquêtes qualitatives (fig.1). Les va-et-vient entre théorie et empirie sont prépondérants, nous adoptons donc une méthode de travail abductive. Via les interactions incessantes entre la collecte de données et leur analyse, ce travail s’inscrit dans l’approche de la Grounded Theory c’est-à-dire une approche en spirale (Guillemette, 2006). « Cette expression signifie que le chercheur avance dans le projet de recherche en revenant constamment sur des étapes déjà amorcées et surtout en reliant entre elles ces différentes démarches en particulier pour les deux démarches les plus importantes que sont la collecte et l’analyse des données » (Guillemette, 2006, pp.37-38). Le protocole d’enquête regroupe :

-

L’immersion dans un service de la ville

-

Des visites de site

-

Des observations directes et participantes de réunion

-

Des entretiens semi-directifs

Figure 1. Les techniques d’enquêtes utilisées

10La méthode des entretiens semi-directifs a été privilégiée pour obtenir des réponses précises tout en laissant les enquêtés parler de leur position, de leur point de vue face à l’événement ainsi que des avantages et contraintes qu’ils rencontrent. La méthode compréhensive (Kaufmann, 2016) vise à interpréter et expliquer le savoir et la position que les enquêtés ont transmis ; et ainsi comprendre l’opinion des enquêtés en les incitant à la parole. « Le principe central de l’entretien compréhensif […] est « la parole recueillie » [Kaufmann, 2016], utilisée pour analyser les pratiques » (Mille, 2021). Des observations et des échanges lors d’une immersion dans un service d’une collectivité territoriale ont complété l’étude pour récolter des informations informelles sur les relations entre les acteurs ; favorisant l’accès à des réunions internes à la Ville de Paris mais aussi avec des acteurs externes situés en Seine-Saint-Denis. Des visites de terrain ont également été réalisées afin de saisir les changements urbains en cours sur le territoire. Ces techniques permettent d’explorer les relations entre les acteurs selon le point de vue de chacun. Ainsi nous pouvons identifier et comprendre les motivations des parties prenantes et les enjeux de leur position. De nombreux domaines sont concernés par la préparation des JOP, la variété d’acteurs est donc importante. Ici nous nous intéressons aux acteurs publics touristiques, urbains et patrimoniaux, ainsi qu’aux acteurs publics travaillant directement sur les JOP. Les acteurs peuvent être définis comme un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une collectivité, une association, dont les décisions ou actions ont un impact sur les JOP ou sont affectées par l’organisation des JOP et peuvent éventuellement avoir un impact sur leur organisation.

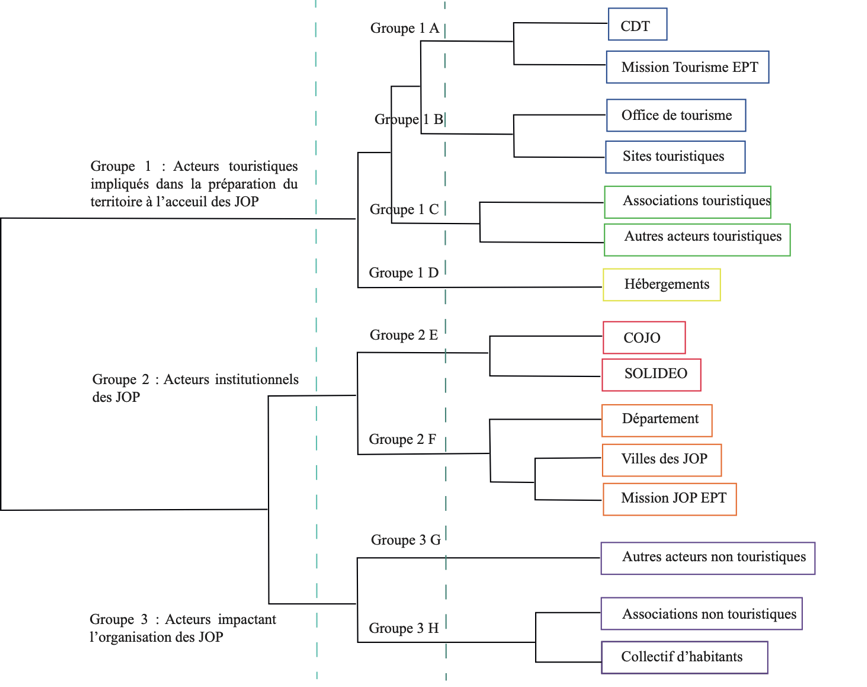

11Afin d’identifier précisément les acteurs à rencontrer, une typologie a été créée (fig.2). Dans cette typologie, trois groupes sont identifiés. Tout d’abord les acteurs des JOP avec deux sous-groupes comportant les acteurs chargés de la préparation de l’événement et les acteurs participants directement à celle-ci. Ensuite, les acteurs touristiques impliqués dans l’événement avec quatre sous-groupes : les acteurs institutionnels en charge du développement touristique (1A), les acteurs en charge d’accueil du public (1B), les autres acteurs en charge du développement touristique (1C) et les hébergeurs (1D). Enfin, les acteurs indirects des JOP avec deux sous-groupes : ceux prenant position face à l’accueil des JOP et ceux non touristiques participant indirectement à l’organisation des JOP. Cela permet d’avoir le point de vue de chacune de ces parties-prenantes en Ile-de-France, et plus précisément sur le nord-est parisien.

Figure 2. Les parties prenantes dans le développement touristique lié aux JOP

Réalisation personnelle, 2023

12Interroger l’ensemble de ces catégories d’acteurs nous permet de saisir les objectifs selon le champ d’actions ainsi que d’identifier les convergences et les divergences. Ces entretiens semi-directifs nous ont permis de récolter un ensemble de résultats se complétant et se recoupant.

1.3. Caractéristiques et éléments de contexte de Paris 2024

13Paris 2024 se déroule dans différents espaces, Paris intra-muros, la Seine-et-Marne, les Yvelines, mais également Lille, Marseille, Teahupo’o. L’étude se concentre cependant sur l’Ile-de-France avec un focus sur la Seine-Saint-Denis. Afin de saisir clairement les enjeux pour le nord-est parisien, interroger d’autres acteurs institutionnels franciliens nous a paru important pour situer ce département et voir comment il se positionne par rapport aux autres départements. Dans une enquête menée auprès des franciliens, il est constaté que presque 42 % des personnes interrogées ont une vision négative ou très négative de la Seine-Saint-Denis (Gignon et Delaplace, 2021). C’est un département avec un fort taux de Quartiers classés en Politique de la Ville (63 répartis sur 32 communes).

14Le département Séquano-Dionysien est souvent décrit dans les médias comme un territoire à problèmes où sévissent l’insécurité et les trafics. Il a, cependant, de nombreuses ressources patrimoniales, en particulier industrielles. La désindustrialisation s’amorce dès les années 1970 sur le quartier de la Plaine Saint-Denis jusqu’à l’implantation du Stade de France en 1998 sur une friche de 33 hectares (Bacqué, 1998). L’objectif de la construction de ce stade est d’améliorer le développement économique et d’« accélérer la réalisation de projet d’infrastructures urbaines jusqu’alors en panne » (Bacqué, 1998, p.132). Les méga-événements sont ainsi vus par les acteurs comme un moyen pour changer le regard sur le territoire et le valoriser. Comme cela a été amorcé avec la coupe du monde de football de 1998 et l’Euro de football de 2016. L’objectif est que Paris et sa région s’affirme sur la scène des villes européennes (Bacqué, 1998). La mise en valeur patrimoniale débute dès les années 1930 à Saint-Denis. Cette valorisation est « centré[e à cette période] sur ses manifestations les plus classiques : la Basilique et le musée, et progressivement la maison de la Légion d’honneur » (Jacquot, 2015). À partir des années 1975, le syndicat d’initiative en charge du tourisme mentionne le caractère industriel de la ville (ibid). Par la suite, le Comité Départemental de Tourisme (aujourd’hui Seine-Saint-Denis Tourisme) fut créé en 1998 en vue de l’accueil de la Coupe du monde de football pour developper le tourisme et les loisirs.

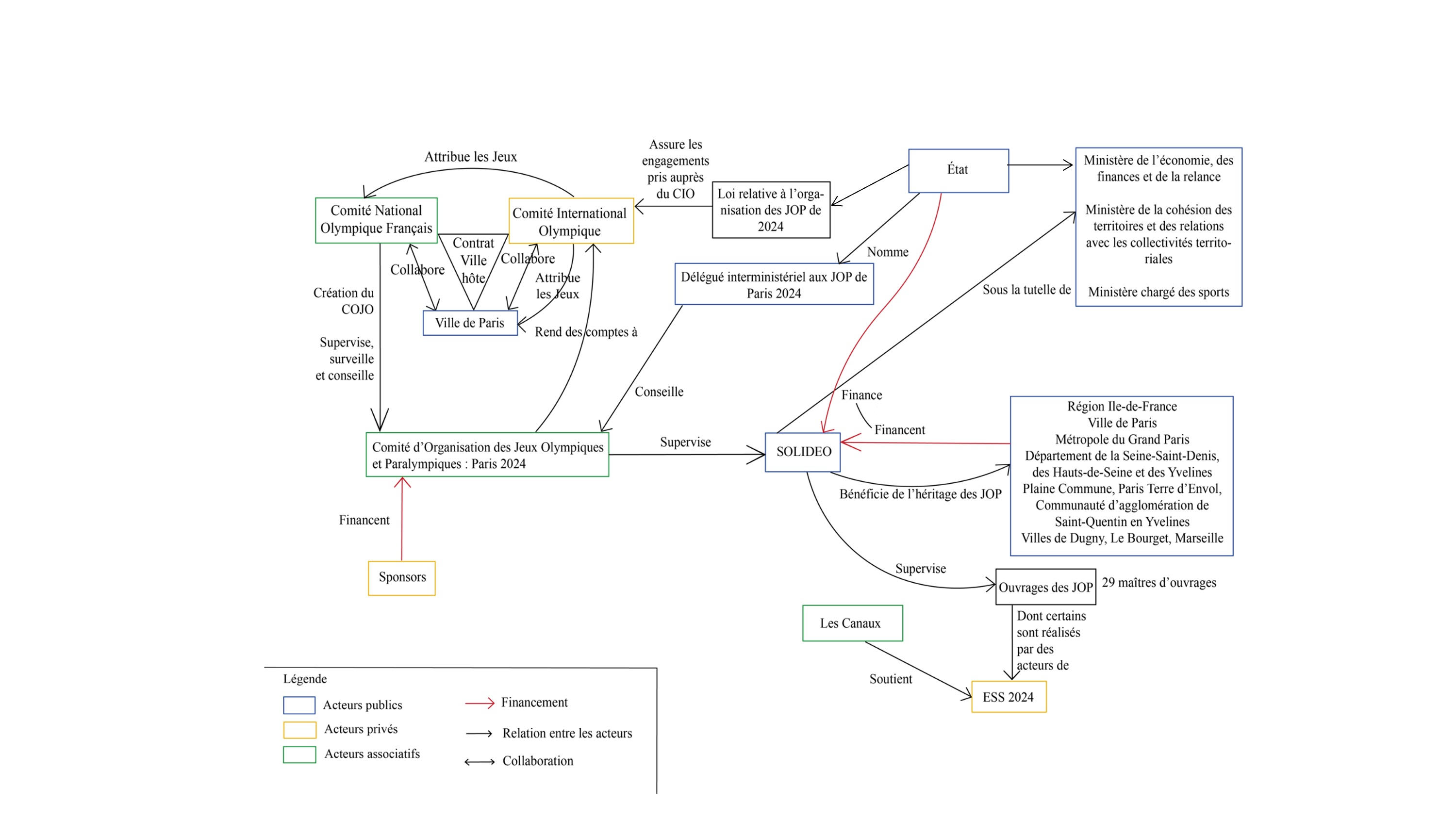

15La figure 3 représente les parties prenantes dans l’organisation des JOP 2024 et permet de visualiser la gouvernance de ce système. Trois types d’acteurs sont représentés : les acteurs privés, les acteurs publics et les acteurs associatifs. Le CIO, le CNOSF et la Ville de Paris forment le trio responsable de l’attribution des Jeux. Ils sont liés par le contrat de ville hôte, permettant la création du COJOP supervisé par le CNOSF, qui doit répondre aux attentes du CIO. Financé en partie par des sponsors, sa principale mission est d’assurer les Jeux. Il dirige également la SOLIDEO qui a pour objectif de livrer les infrastructures pour l’événement. L’État se charge d’assurer les engagements qui ont été pris auprès du CIO avec la loi olympique et conseille via la Délégation Interministérielle aux JOP (DIJOP). Enfin, les derniers acteurs fondamentaux de cet événement sont les financeurs locaux des infrastructures tels que la Région Ile-de-France, la Métropole du Grand Paris, les départements, les Établissements Publics Territoriaux, les villes.

Figure 3. La gouvernance des JOP de Paris 2024

Réalisation personnelle, 2023

16Antoine Beyer indique en parlant des Jeux de Rio de Janeiro 2016 que « l’événement olympique intervient ici comme un extraordinaire accélérateur pour l’apprentissage de la gouvernance métropolitaine du système des transports » (Beyer, 2011). Cela est également le cas en ce qui concerne la gouvernance territoriale en mobilisant les acteurs et en les incitant à travailler entre eux dans le cadre de la préparation de l’événement. Les travaux sur la gouvernance cherchent à « identifier des solutions qui permettraient de dépasser les situations de blocage ou d’améliorer l’efficacité ou le caractère démocratique des politiques publiques » (Subra, 2012, p.61). Jouve et Lefevre définissent également la gouvernance comme un élément pertinent pour analyser la manière dont sont produites les politiques urbaines (1999). Dans le cadre des JOP, les collectivités ont monté des documents à suivre afin de mettre en place diverses politiques publiques liées à l’événement. Effectivement, l’attractivité du Grand Paris passe par l’accélération de politiques publiques, s’inscrivant dans une démarche globale d’accroissement de « l’attractivité des métropoles […] par le renforcement de leur accessibilité et la diversification de leur offre urbaine » (Houllier-Guibert, 2021). Le schéma Transformations Olympiques de la Ville de Paris est coordonné par la DGJOPGE qui assure un suivi auprès des autres services en charge au sein de la mairie.

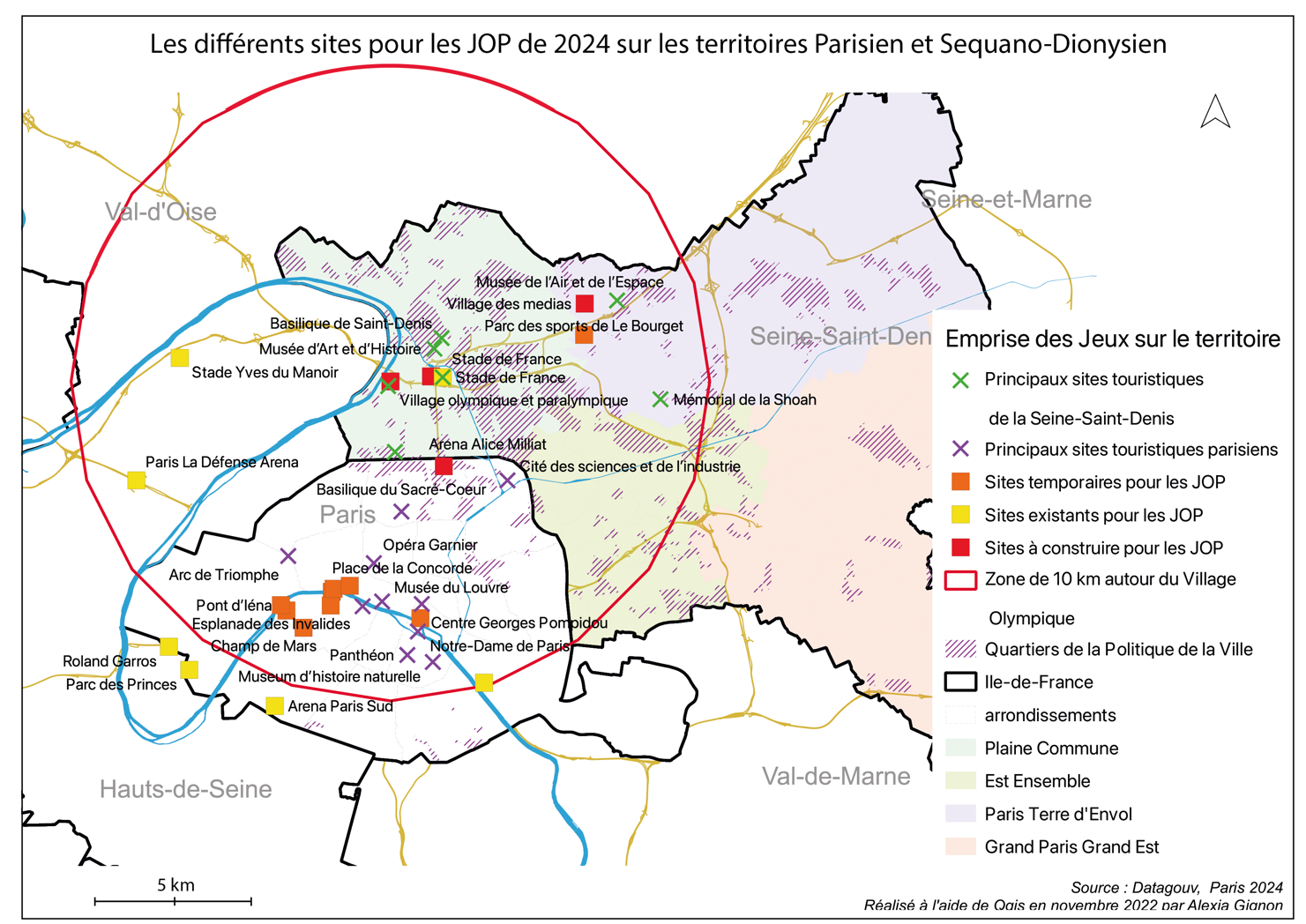

Figure 4. Les sites des JOP et les principaux sites touristiques

17La figure 4 présente les sites des JOP et les principaux sites touristiques Parisiens et Sequano-dionysiens. Le centre de Paris se distingue avec la présence de nombreux sites temporaires. La proche périphérie (autre qu’en Seine-Saint-Denis) est majoritairement composée des sites existants, le nord-est parisien concentre quant à lui les constructions liées aux Jeux.

18Le COJOP de Paris 2024 a choisi d’implanter des sites temporaires dans des monuments centraux de la capitale, tels que le Champ de Mars, le Grand Palais, l’esplanade des Invalides, la place de la Concorde. D’autres monuments emblématiques hors de Paris sont concernés, notamment le parc du Château de Versailles. Les sites temporaires deviennent une vitrine pour la France, même s’ils sont déjà mondialement connus. Même si le coût est moindre que s’il fallait construire ces sites, « transformer » un monument en site temporaire des JOP a également un coût. Cela suppose de réfléchir à diverses problématiques telles que la sécurité, l’organisation des flux, la fermeture en amont des Jeux de ces monuments touristiques, un travail de coordination doit être mené entre les acteurs pour y répondre. Dans le cas du Champ de Mars, la Ville de Paris doit trouver une alternative au traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, car bien qu’en dehors des dates de l’événement, l’espace est investi à cette période par le COJOP.

19Les sites existants sont également une ressource pour le COJOP qui peut utiliser ces équipements. La ville de Paris a candidaté pour les éditions des Jeux de 1992, de 2008 et de 2012 et des projets d’aménagement et d’équipements sportifs mis en place pour ces éditions ont été réalisés, constituant l’héritage des candidatures précédentes. Lors de la mise en place du dossier pour 2024, Paris a utilisé comme équipements existants, des installations sportives héritées des candidatures échouées, comme la base de Vaires-sur-Marne qui était devenue une promesse locale indépendamment de l’obtention des Jeux. Toutefois, le chantier a subi un retard important qui n’aurait pas été permis si Paris avait accueilli les JOP en 2012. L’équipement figure dans la candidature de 2024. De même, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est également un héritage de la candidature échouée de 2012. L’implantation de cet équipement et les relations que sa construction ont nécessité a participé à l’héritage politique des JOP, en créant notamment des liens entre la communauté d’agglomération et la Fédération Française de Cyclisme (Lopez, 2022).

20Nous nous intéressons ensuite aux projets urbains impulsés par l’accueil des Jeux de 2024. Les projets urbains dans le nord-est parisien sont au nombre de quatre :

-

Le Village Olympique et Paralympique (VOP) et sa Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

-

Le Centre Aquatique Olympique et la ZAC Plaine Saulnier

-

Le Village des médias avec la ZAC du Cluster des médias

-

L’Arena Porte de La Chapelle à proximité de la ZAC Gares des mines-Fillettes

21Un des objectifs mis en avant dans la préparation du méga-événement est la compacité entre les sites et leur proximité avec le VOP, avec 65% des sites de compétition dans un rayon de 10 km.

22Le village des athlètes (51 hectares) est présent sur trois communes : Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Ile-Saint-Denis. Ce projet urbain pensé comme un quartier mixte durable, sert de vitrine pendant l’événement mais reste en héritage pour la population avec des travaux qui se poursuivent jusqu’en 2025. La loi Olympique prévoit des permis de construire à double état, inscrits dans la loi à l’initiative de l’établissement public territorial Plaine Commune, qui permettent d’aménager et de construire sur un même terrain pour deux usages distincts (pour les JOP et pour la reconversion des infrastructures à destination des habitants post-JOP) sans avoir à déposer de nouveaux permis de construire et ne pas ralentir les procédures et retarder l’arrivée des nouveaux habitants. Ce dispositif n’est valable que si l’interruption ne dépasse pas une année entre la fin et la reprise des travaux. La livraison de la phase héritage se voit alors accélérée.

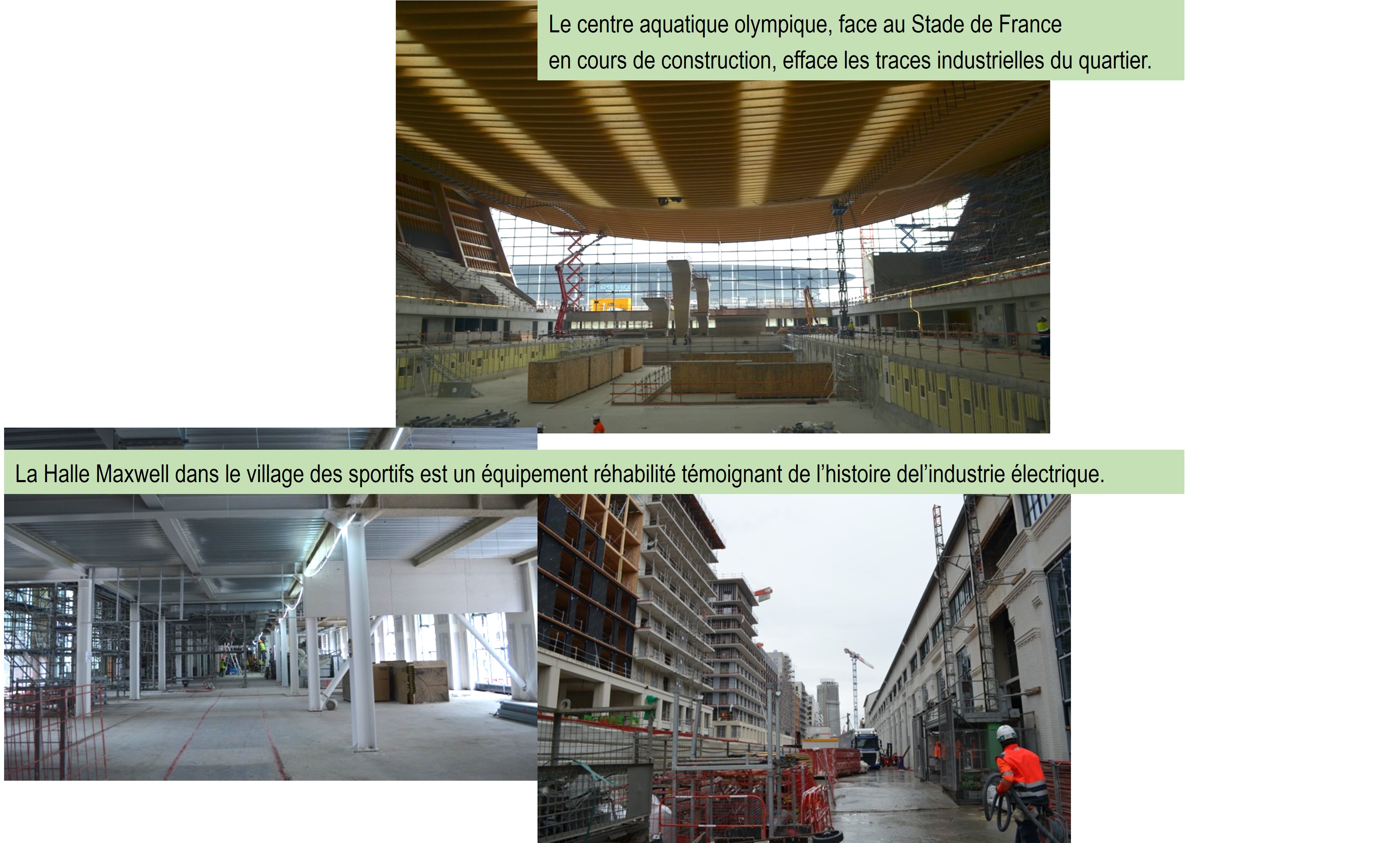

23Le CAO (fig.5) et la ZAC Plaine Saulnier sont construits sur des terrains auparavant loués par l’entreprise Engie à la Ville de Paris. Sur cet espace se trouve des éléments emblématiques de l’extraction de gaz. Ce quartier, qui sera relié par une passerelle au Stade de France, doit devenir un quartier mixte (12 hectares) en phase héritage. Le projet initial qui était porté pour les JOP a été modifié en 2021 pour réduire les coûts. Les piscines temporaires ont été déplacées à Nanterre et seront réinstallées en Seine-Saint-Denis en phase héritage, pour répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, des acteurs locaux de la préservation du patrimoine déplorent que « sur le site rien n’est protégé et tout est en train d’être détruit alors que le site avait des équipements anciens, liés à son activité, comme des anciens équipements permettant l’extraction de gaz »3. L’emplacement du CAO se trouvait les dernières traces du gaz de ce territoire et qu’elles ont maintenant été rasées. Des actions ont été mises en place pour « prévenir de la valeur de ce site face à la machine JOP » mais les attentes quant à la protection n’ont pas entièrement abouties4. Il ressort des entretiens des contradictions sur l’accueil de l’événement, « le lien avec les JOP est ambivalent, tout le département est mobilisé mais les JOP ont tendance à tout détraquer sur leur passage » (extrait d’entretien), sous-entendant que malgré la mobilisation des acteurs impliqués dans la préservation du patrimoine et le temps pré-événement, ils n’ont pas pu mettre en place tout ce qu’ils auraient souhaité pour sauvegarder la mémoire de ce site. Une campagne photo a tout de même été réalisée et des visites pour les habitants ont également été organisées avant la destruction. Un des éléments emblématiques a été conservé et sera normalement réimplanté dans l’espace une fois les aménagements terminés. D’autres volontés, par contre, n’ont pas abouti, telle la collecte de témoignages des travailleurs. Malgré la dynamique voulue par les acteurs, la préservation de ces traces de l’activité industrielle est complexe.

« Le paysage de la Plaine témoigne aussi, en cette période de chantier préolympique, de la disparition rapide des traces de l’industrie. Des panneaux municipaux informatifs et de rares cheminées en brique constituent un palimpseste patrimonial et paysager fragile » (Chaboche, Faure, 2022).

24Par ailleurs, d’après des informations recueillies lors de visites de sites, nous pouvons constater que tous les acteurs ne s’alignent pas pour souligner les efforts de valorisation de certains sites tels que la Halle Maxwell (fig.5), ancienne usine électrique construite au début des années 1900 et réhabilitée avec le VOP. Transformé en bureaux, les transformations intérieures nécessaires dénaturent pour certains acteurs les traces historiques du bâtiment. La préservation du patrimoine est difficile et n’est pas facilitée par l’accueil de ce méga-événement. À l’inverse, la valorisation patrimoniale qui peut être accélérée par l’événement, est aussi positivement impactée : les Jeux accélérent davantage les politiques publiques existantes que contribuant à la création de nouvelles.

25Pour les acteurs parisiens, les JOP permettent une valorisation des sites avec l’utilisation de sites patrimoniaux prestigieux et de sites sportifs patrimoniaux existants (Ricordel, 2023). Cela s’inscrit dans l’évolution du modèle des JOP utilisant un modèle de patrimoine circulaire (OPG circular heritage model) comme le défini Ricordel (2023) qui met en valeur l’image patrimoniale et historique de la ville hôte.

Figure 5. Les projets urbains les plus emblématiques en Seine-Saint-Denis

Photographies personnelles, 2022 et 2023

2. Position des acteurs touristiques dans le cadre de la préparation des Jeux

26Lors de la préparation de l’événement, il est nécessaire que les différents acteurs travaillent entre eux pour assurer la co-présence entre les différents types de touristes et les habitants. Il y a parfois des difficultés de communication car « les acteurs ont des représentations du territoire qui varient selon leur horizon temporel et leur secteur d’appartenance » (Fabry, 2009). Cela a des conséquences sur leur engagement et nous avons dégagé plusieurs positions. Nous avons d’une part, les acteurs touristiques n’accueillant pas d’épreuves des JOP et d’autre part ceux accueillant des épreuves des JOP. Ces deux catégories se rejoignent sur le point de la valorisation territoriale avec l’événement. De plus, nous avons cherché à connaitre la position des acteurs des Jeux en lien avec les territoires. Le territoire d’action est une caractéristique essentielle impactant la position de chaque structure face aux JOP.

27Les acteurs touristiques n’accueillant pas d’épreuves des Jeux se positionnent pour héberger des visiteurs pendant l’événement. Ils mettent en avant le fait qu’ils sont proches des Jeux mais à l’écart de l’euphorie de l’événement en se définissant comme espace de respiration. C’est le cas de l’EPT Est Ensemble, de Val-de-Marne Tourisme et de Val d’Oise Tourisme. Le directeur de Val-de-Marne Tourisme affirme qu’il a fallu mobiliser « les élus en disant voilà c’est comme ça toute façon les JOP vont avoir lieu, on n’a pas de sites olympiques c’est un handicap mais faisons en un atout ». La stratégie adoptée est donc d’« essayer d’axer un positionnement autour du fait qu’on est tellement proche de tous les sites olympiques, tellement proche de cette destination donc qu’on est pour les JO Paris 2024 complètement dedans mais en même temps on est dehors » (entretien avril 2021). Le discours adopté auprès des visiteurs est donc que « vous êtes proche de tout et en même temps vous serez un petit peu en dehors de cette frénésie » (ibid). Dans le cas d’Est Ensemble, la démarche est similaire : « on part là-dessus puisqu’on n’a pas de de site donc on part sur de l’hébergement et de la mobilité douce »5. Pour cela les acteurs s’appuient sur leurs ressources existantes mais cherchent également à développer le parc d’hébergement touristique. C’est le cas du Val d’Oise qui avec les Jeux a l’ambition de « convaincre des investisseurs de venir implanter des hôtels » sur le territoire pour répondre à la demande en terme d’hébergement pendant l’événement (entretien, juillet 2021).

28Ces trois entretiens mettent également en avant leur volonté d’accueillir des sportifs sur le territoire en amont de l’événement avec des équipements labelisés Centre de Préparation aux Jeux. Le département de l’Essonne, plus éloigné, se positionne pour accueillir du tourisme affinitaire. L’objectif étant de faire venir les amis, la famille des habitants pendant les JOP mais aussi en amont pour découvrir les infrastructures, puisque pour selon le CDT de l’Essonne, le « département ne sera pas du tout impacté par les Jeux, il n’y aura pas de flux des visiteurs qui viennent voir les Jeux olympiques » hormis via le tourisme affinitaire (entretien, septembre 2021). Les acteurs touristiques départementaux de petite couronne souhaitent valoriser leur petit patrimoine ainsi que des projets de mise en valeur et de préservation le long de leurs axes fluviaux. L’objectif est de développer les mobilités douces le long de la Seine pour les Hauts-de-Seine, le tourisme sportif avec la mise en place d’une offre de sports nautiques ainsi que la valorisation du carré des canotiers pour le Val-de-Marne.

29Les intérêts spécifiques de chaque acteur permettent de visualiser les stratégies territoriales, chacun d’eux agissant selon ses propres thématiques et moyens. Des similitudes apparaissent au sujet du changement d’image et de la valorisation des sites touristiques. En ce qui concerne les acteurs des missions JOP des EPT de la Seine-Saint-Denis, la question de l’héritage est récurrente, qu’il soit matériel (équipements aquatiques) ou immatériel (pratique sportive). La volonté de développer les mobilités douces est un axe qui revient régulièrement. L’EPT Paris Terre d’Envol mentionne que « l’intérêt qu’on a avec les Jeux, c’est de faire comprendre à toutes les villes de notre territoire que les Jeux, c’est un intérêt pour elle et pour les habitants d’avoir des meilleures infrastructures, de pouvoir profiter de la mise en lumière et du coup de pouvoir développer des projets » (entretien, août 2021). Pour la délégation JOP du département, l’objectif est de tirer profit des Jeux dans tous les domaines, de valoriser et de mettre en lumière le territoire.

30Les acteurs touristiques ayant sur leur territoire des sites olympiques ont pour objectif de valoriser leurs sites touristiques ainsi que ceux peu mis en avant autour du patrimoine industriel, notamment les friches industrielles et les lieux de street art ainsi que le tourisme de proximité. Les divers acteurs de la Seine-Saint-Denis se rassemblent pour impulser une nouvelle image au territoire. Cet enjeu est présent depuis plusieurs années, par exemple, Plaine Commune, utilise ces valeurs pour la création de son identité territoriale en mobilisant l’histoire et le patrimoine local « pour construire un territoire fier de ses racines » (Rousset-Deschamps, 2007, p.54). Seine-Saint-Denis Tourisme, le service patrimoine de la Seine-Saint-Denis ainsi que la mission tourisme de Plaine Commune ont également des vélléités pour valoriser et préserver le patrimoine. Ils travaillent aussi à créer du lien entre passé, présent et future, via la création de visites qui mettent en parallèle les cités jardins et le futur éco-quartier des JOP. Ils cherchent à faire des liens entre les JOP de 1924 et les JOP de 2024. Dans le cadre de la préparation de l’événement, les acteurs touristiques de la Seine-Saint-Denis organisent des visites de chantiers afin de valoriser la préparation de l’événement. Les visites de la maison du projet organisées par la SOLIDEO et par des guides de l’Office de Tourisme de Plaine Commune cherchent à toucher tous les publics et ont lieu fréquemment. De plus, des visites théâtralisées, des visites running ont été mises en place afin de « de déconstruire les polémiques et de re-situer les choses »6. Il évoque les différentes facettes de sa présentation qui concerne aussi bien l’histoire et le patrimoine mais également les enjeux urbains en lien avec l’environnement. Seine-Saint-Denis Tourisme est aussi un acteur investi dans la production de visites sur l’événement. Le directeur en charge de cette structure nous informe qu’ils essayent « de construire ça [les visites] avec les acteurs, avec la SOLIDEO, avec l’office de tourisme de Plaine Commune […] [qu’ils essayent] de le faire à l’occasion de la manifestation de l’été du canal ». Cela permet d’aborder le thème des futurs sites olympiques en parlant des lieux d’implantation des ouvrages et d’évoquer le sens de ces projets (entretien, mai 2021). Ils tentent de donner à voir les projets tels qu’ils seront au lendemain des Jeux. Un enjeu fort est mis sur la présentation de l’héritage aux habitants. Ces visites en amont de l’événement et sur les chantiers ont été organisées à la suite d’un appel à projet de la SOLIDEO pour trouver une structure en capacité de les mener, remporté par l’Office de Tourisme de Plaine Commune qui fait intervenir des guides. D’autres visites, moins fréquentes, sont aussi mises en place sur d’autre sites des JOP, c’est le cas du CAO, du bâtiment du Prisme à Bobigny. Par ailleurs, des visites non liées aux ouvrages olympiques mais en lien avec les Jeux sont organisées par l’association Mémoire Vivante de la Plaine afin d’utiliser l’événement, en faisant découvrir le quartier sur le temps de la préparation des JOP (entretien avec l’association Mémoire Vivante de la Plaine, décembre 2021).

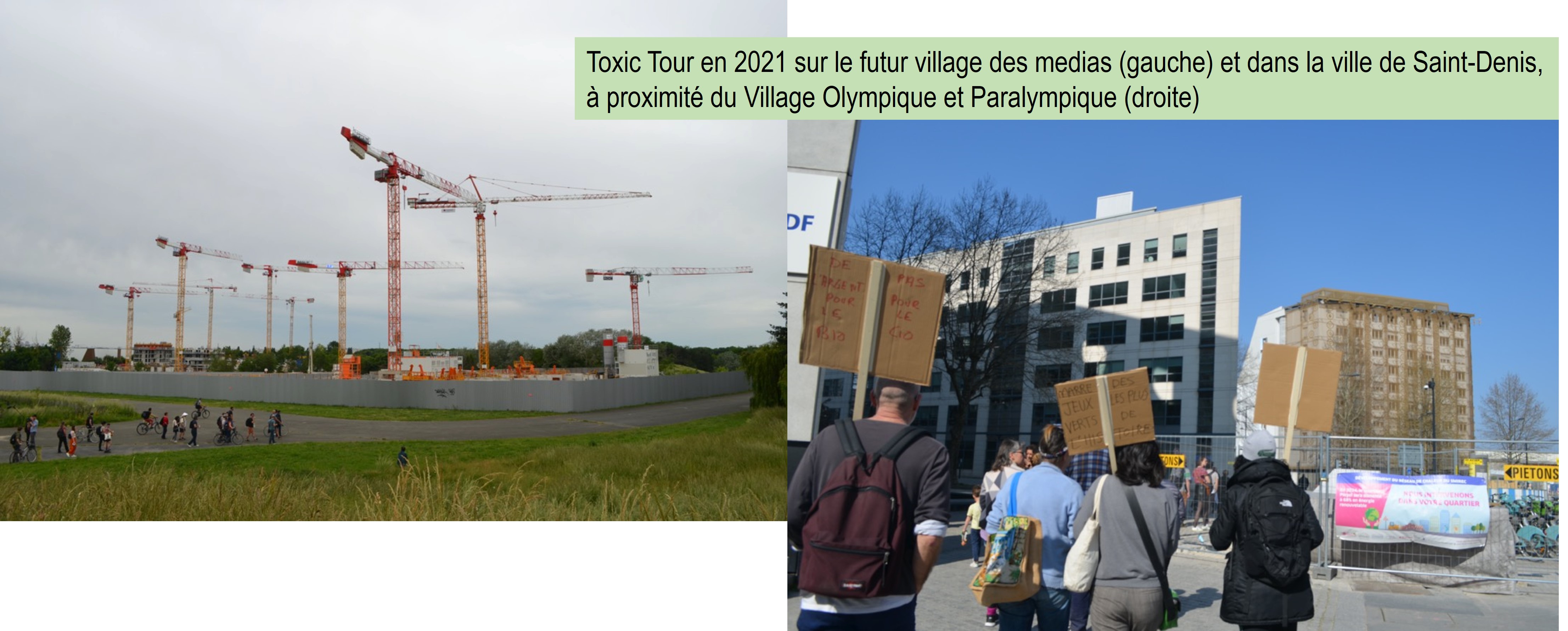

31En opposition à ces visites institutionnalisées, des acteurs contestant les Jeux organisent des toxics tour, dont l’objectif est de mettre en lumière les dangers des Jeux au travers des projets prévus. L’objectif est de présenter les effets négatifs des constructions pour les habitants et l’environnement. Organisés trois à quatre fois par an, sous un format accessible à tous, avec des points d’arrêts où des explications sont données, ces toxics tour se déroulent aussi bien à pied qu’à vélo. Ces visites organisées par le comité de vigilance des JOP ou par le collectif Saccage 2024 ne sont pas régulières et attirent pour l’essentiel un public déjà sensibilisé. Elles sont largement relayées dans les médias et permettent ainsi de faire connaitre la lutte et l’opposition.

Figure 6. Le Toxic Tour en 2021

Photographies personnelles, 2021

Ces manifestations sont enregistrées auprès de la préfecture par les organisateurs et une surveillance policière est régulièrement présente au cours de ces événements en petits groupes (de 15 à 30 personnes) conviviaux et à visée pédagogique, sans vocation à créer des débordements.

32Les acteurs impliqués dans la préparation de l’événement des Jeux olympiques ont des intérêts spécifiques et des stratégies différentes pour valoriser leur territoire et s’engager dans l’événement. Malgré les défis de coordination et les divergences de perspectives, il est essentiel de favoriser la coopération entre ces acteurs afin de maximiser les bénéfices. Nous soulignons la nécessité d’une collaboration entre les acteurs impliqués dans la préparation d’un événement afin de garantir la co-présence des différents types de touristes et des habitants.

3. Héritage organisationnel

33S’il est évident d’identifier après l’événement les apports des infrastructures, cela l’est beaucoup moins en ce qui concerne l’héritage immatériel et l’héritage organisationnel qui doivent être pensés dès la phase de candidature. L’enquête qualitative permet d’identifier les apports des JOP dans les relations et les modifications pouvant être imputées à cet événement. Le premier constat concerne les difficultés de compréhension entre le COJOP et le département de la Seine-Saint-Denis, les derniers regrettant la déconnexion des réalités du territoire des premiers. A propos par exemple des coûts de sécurité à débloquer pour le dispositif savoir-nager mis en place durant l’été 2021 autour de la piscine temporaire, ou bien la prise en compte des tourists qui n’apparaissent pas prioritaires. Du côté de la Ville de Paris, la priorité accordée aux visiteurs sans billets s’éloigne de la priorité du COJOP sur les visiteurs munis de billets.

« (Il) est compliqué de dire aux instances internationales que la Seine-Saint-Denis fait partie des JOP » en raison de l’image du territoire (entretien avec un chargé de mission patrimoine industriel, département de Seine-Saint-Denis, décembre 2022).

34« Les relations avec Paris ont complètement changé et vont en s’accélérant » (entretien avec l’élu au tourisme de la Ville de Saint-Denis, octobre 2022). Selon lui, la préparation des JOP permet d’engager et d’accélérer les discussions sur d’autres thématiques comme l’environnement. Des relations entre ces deux territoires sont mises en place et ont vocation à perdurer après l’événement. Toutefois la coopération peut également être à l’origine de conflits ou d’incompréhension (Foudriat, 2011). Les élus doivent régulièrement faire des choix contraints (Koebel, 2017), ce qui peut augmenter les décalages, d’autant plus lorsque les territoires ont des enjeux divers comme c’est le cas ici avec Paris et la Seine-Saint-Denis. Concernant l’image, une des volontés de Seine-Saint-Denis Tourisme est « d’essayer de convaincre tous les acteurs du tourisme parisien et francilien de porter une vision de Paris large dans laquelle on prenne place » (entretien avec le directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme, mai 2021). L’interviewé explique que « c’est pas du marketing au profit de la Seine-Saint-Denis qu’on fait. On travaille pas sur les limites administratives de notre département, ça ne nous intéresse pas, ce dont on a envie c’est que les gens regardent dans cette direction, regardent vers le nord-est parisien, au-delà du périphérique en se disant c’est là-bas que ça se passe quoi, c’est là-bas que c’est sympa, c’est là-bas qu’on fait la fête, c’est là-bas qu’on peut rencontrer l’histoire humaine ». Les interactions à faire exister et ancrer sont avec des acteurs proches de la Seine-Saint-Denis. Les acteurs souhaitent montrer aux élus que les JOP sont un outil dont il faut se saisir. Un chargé de mission dans le service politique de la ville à la Ville de Paris explique que même s’il n’y avait pas de réticences des élus envers l’événement ils ne voyaient pas l’intérêt de s’en saisir, un travail de pédagogie a alors été réalisé pour les impliquer.

35Effectivement, « les événements sportifs sont des points de congruence qui permettent la collaboration entre des acteurs qui n’auraient peut-être pas interagit autrement » (Bourbillères et al, 2019) tout en n’ommettant pas ceux qui ne sont pas impliqués dans les JOP (entretien avec l’élu au tourisme de la Ville de Paris, février 2023). Le « manque de coordination sur le territoire, il n’y a pas de portage sur les sujets JOP » (entretien avec le directeur du pôle ingénierie, Seine-et-Marne attractivité, décembre 2022) est expliqué par la présence de nombreuses strates d’acteurs et aussi le décalage entre « le temps des élus et le temps du territoire » avec les offices de tourisme. De son côté l’État, représenté par la DIJOP, est bien plus en lien avec le COJOP (entretien avec un chargé de mission au sein de la DIJOP, novembre 2022).

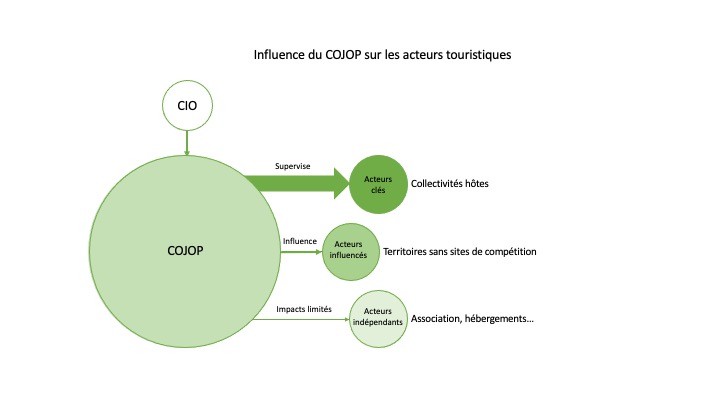

Figure 7. L’influence du COJOP sur les parties prenantes du tourisme

Réalisation personnelle, 2023

36L’influence plus ou moins forte du COJOP sur les acteurs touristiques peut se diviser en en trois catégrories :

-

Les acteurs clés qui sont des collectivités hôtes fortement influencées voire supervisées par le COJOP.

-

Les acteurs influencés, n’accueillant pas d’épreuves de compétition des JOP mais pouvant être labelisés Terre de Jeux et avoir des Centres de Préparation aux Jeux. Le COJOP a donc une influence limitée sur eux.

-

Les acteurs indépendants sur lesquels le COJOP a un impact minime voire inexistant. Concernés par les JOP, ils sont davantage soumis à l’influence des acteurs institutionnels.

37Le COJOP est un acteur créé dans le cadre d’un événement précis et dont la durée de vie est limitée, il est l’acteur central de cette gouvernance. Ainsi il affecte tous les autres acteurs impliqués dans la préparation de ce méga-événement.

38Pour conclure, cette enquête qualitative auprès des acteurs permet de connaitre la position de chaque structure face à un événement qui influence les stratégies touristiques. Les divergences et les convergences sont les cartes d’identité des acteurs et la porte ouverte à la création de liens. Les relations entre acteurs, ou obligations relationnelles, structurent le développement touristique dans le nord-est parisien et l’impact de la préparation des JOP sur ces relations participe de la mise en place de l’héritage organisationnel. Une des limites de l’enquête réside dans le décalage temporel entre les entretiens. Une première phase a été menée en 2021, tandis que la seconde phase s’est déroulée fin 2022 et début 2023. Avec la préparation active des Jeux durant cette période, les relations entre les acteurs évoluent rapidement. Nonobstant, la position des acteurs est plutôt stable. Cela a pu être vérifié pour une partie des acteurs avec des interactions informelles, des échanges par mails et de nouveaux entretiens avec les acteurs les plus structurants du terrain d’étude. Cependant, cela n’a pas pu être fait pour tous les acteurs rencontrés lors de la première phase. De plus, les jeux d’acteurs identifiés ici reflètent le fonctionnement de chacun dans l’organisation de ce méga-événement à un instant T.

Acioly, C. (2001). « Reviewing urban revitalisation strategies in Rio de Janeiro: from urban project to urban management approaches », Geoforum, vol 32, issue 4, pp.509-520

Bacqué, M.-H. (1998). « Le Stade de France à Saint-Denis : Grands équipements et développement urbain », Les annales de la recherche urbaine, n°79, Sport en ville, pp.126-133

Beyer, A. (2011). « L’échéance des Jeux Olympiques de 2016 et les stratégies de restructuration du transport métropolitain de Rio de Janeiro », Confins, 12, en ligne

Bourbillères, H. Charrier, D. Evrard Lavoisier, B. (2019). « Politiques & management public », n°3 pp.297 à 319

Broudehoux, A.-M. Legroux J. (2013). « L’option téléphérique dans les favelas de Rio de Janeiro. Conflits d’intérêts entre méga-événements, tourisme et besoins locaux », Téoros, n°32, pp.16-25

Chaboche, J. Faure, A. (2022). « L’héritage paysager des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur la Plaine Saint-Denis », Revue Marketing Territorial, 9 / été 2022, en ligne

Chappelet, J.-L. (2015). Jeux Olympiques Raviver la flamme. Presses polytechniques et universitaires romandes, 137 p.

Crozier, M. et Frideberg, E. (1977). L’acteur et le système, édition du seuil, 500 p.

Delaplace, M. (2020). « L’image des territoires hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques : revue de la littérature et enjeux pour Paris 2024 », Revue marketing territorial, 4 / hiver 2020, en ligne

Delaplace, M. Schaffar, A. (2022). « Quels touristes et quelles pratiques touristiques pendant les Jeux Olympiques ? », Via, 22, en ligne

Fabry, N. (2009). « Clusters de tourisme, compétitivité des acteurs et attractivité des territoires », Revue internationale d’intelligence économique, pp.55-66

Faure, A. (2023) « Les JOP de Tokyo 2020 peuvent-ils servir au développement d’un secteur de l’événementiel urbain ? » Revue Marketing Territorial, 10, en ligne

Faure, A. Wagner, L.-C. (2021). « Tokyo 2020-2021 – Paris 2024, les Jeux de la reconquête », Diplomatie, n°108, pp.80-85

Foudriat M, (2011), Sociologie des organisations (3e édition), Pearson, 352 p.

Gaffney, C. (2010). « Mega-events and socio-spatial dynamics in Rio de Janeiro, 1919-2016 », Journal of Latin America Geography, vol 9, pp.7-29

Getz, D. Page, S. (2016). « Progress and prospects for event tourism research », Tourism Management, pp.593-631

Gignon, A. Delaplace, M. (2021). « Préparation de Paris 2024 - Tourisme et image des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis », Bulletin de la Société Géographique de Liège, en ligne, 76 - Tourisme et patrimoine dans l’espace urbain : repenser les cohabitations, pp.103-120

Gignon, A. Delaplace M. et Pimenta De Souza, F. (2022), « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et images de Paris », Via, 22, en ligne

Guillemette F, (2006), « L’approche de la Grounded Theory ; pour innover ? », Recherches qualitatives, vol 26, pp.33-50

Houllier-Guibert C.-E. (2021), « L’attractivité du territoire en tant que stratégie », La Découverte, « Regards croisés sur l’économie », n°28, pp.78 à 86

Hall, CM. (1989). « The Definition and Analysis of Hallmark Tourist Events », Géographie of Tourism and Recreation, 19, pp.263-268

Hautbois, C. Desbordes, M. (2008). Sport et marketing public, Paris, Economica.

Hautbois, C. Desbordes, M. (2011). « Le sport dans la stratégie de communication des collectivités territoriales : le cas de la Seine-Saint-Denis », Politiques et Management Public, 29, 4, pp.509-530

Hiller, H. (1999). « Toward an urban sociology of mega-events », Research in Urban Sociology, 5, pp.181-205.

Houllier-Guibert, C.-E. (2022). « Situer l’événementiel comme levier d’action du marketing des territoires : définition, délimitation, combinaison », Revue du Marketing Territorial, 8, en ligne

Jacquot, S. (2015). « Politiques de valorisation patrimoniale et figuration des habitants en banlieue parisienne (Plaine Commune) », ÉchoGéo, n°33, en ligne

Jouve, B. Lefevre, C. (1999). « De la gouvernance urbaine au gouvernement des villes ? Permanence ou recomposition des cadres de l’action publique en Europe. », Revue Française de Sciences Politiques, n°6, pp.835-854

Kaufmann, J.-C. (2016). L’entretien compréhensif, Armand Colin, 128 p.

Koebel, M. (2017). « Sur l’élaboration des politiques locales », La Pensée, n°389, pp.41-50

Languillon-Aussel, R. (2018). « De la renaissance urbaine des années 2000 aux Jeux olympiques de 2020 : retour sur vingt ans d’intense spatial fix à Tokyo », Ebisu, 55, pp.25-58.

Le Bel, P.-M. Labrie, M. (2013). « Capital, méga-événement et droit а la ville : une triple dialectique vue а travers les expériences Olympiques de Montréal et Rio de Janeiro », Loisir et Société, 36

Lopez, C. (2022). « L’articulation entre les politiques sportives fédérales et locales : une analyse des enjeux de pouvoir par la sociologie de l’action publique dans le contexte de ”réforme” de la gouvernance du sport en France », Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay, 686 p.

Matheson, V. (2006). « Mega-Events: The effect of the world’s biggest sporting events on local, regional, and national economies », Economics Department Working Papers, 68

Mellet, X. (2014). « Grands travaux et ambition d’excellence : ‘Tōkyō 2020’, une aubaine pour le gouvernement d’Abe Shinzō », Japan analysis, 2014, 35, pp.11-18

Mille, A. (2021). « Les bailleurs sociaux à l’épreuve de la gestion du cadre de vie des quartiers d’habitat social. Immersion dans un organisme francilien » thèse de doctorat, Université Paris-Est Marna-la-Vallée, 404 p.

Müller, M. (2015). « What makes an event a mega-event? Definitions and sizes », Leisure Studies, 34, pp.627-642

Ninnin, J. Zaluar, A. and Barcellos, C. (2016). « Mondialisation et méga-événements à Rio de Janeiro : quand les enjeux de sécurité et d’urbanisation développent les logiques de marché dans les favelas », IdeAs, 7, en ligne

Preuss, H. (2011). « Signaling through the 2008 Beijing Olympics. Using Mega Sport Events to Change the Perception and Image of the Host », European Sport Management Quarterly, 11, 1

Ricordel P, (2023), « The Circular Heritage Model of Paris 2024 and Its Possible Local Legacy Perspective», Local Economy, à paraître

Roche, M. (1994). « Mega-Events and Urban Policy », in Annals of Tourism Research, 21,1, pp.1- 19

Rousset-Deschamps M, (2007), « Intercommunalité et construction des capacités collectives d’action dans l’espace intramétropolitain parisien : une approche de géographie socio-politique », in dir Dodier R, Rouyer A, Séchet R, Territoire en action et dans l’action

Subra, P. (2012). « La géopolitique, une ou plurielle ? Place, enjeux et outils d’une géopolitique locale » Dans Hérodote, n°146-147, pp.45-70

Zimbalist A, 2018. Whither the Olympics? Why Agenda 2020 is insufficient and what to do about it? in Les jeux olympiques de 1924 à 2024 : Impact, retombées économiques et héritage, Chaix P. Editions Campus Ouvert.

1 Les éléphants blancs sont des équipements abandonnés après l’accueil des Jeux en raison des coûts liés à leur taille, ceux-ci sont trop importants pour être engagés par les villes. Plusieurs villes hôtes se sont retrouvées avec des équipements démesurés et non adaptés aux besoins de la population. Au fil du temps ces équipements abandonnés tombent en ruine.

2 Lors d’une communication le 14 décembre 2022 au colloque Les Enjeux des Jeux, à Montpellier.

3 Afin de préserver l’anonymat, un genre indifférencié a été appliqué à chaque enquêté. Entretien avec un chargé de mission patrimoine industriel, département de Seine-Saint-Denis, décembre 2022

4 Entretien avec un chargé de mission sur l’architecture et le patrimoine, Plaine Commune, novembre 2021

5 Entretien avec un chargé de mission tourisme, juin 2021

6 Entretien avec un guide touristique, novembre 2022