Sommaire

12 / été 2024

Paris et les Jeux

- Editorial

- Charles-Edouard Houllier-Guibert et Nicolas Chanavat Une recherche effectuée avant le mega-événement

- Articles

- Carine Duteil L’Excellence environnementale comme Héritage : analyse des éléments de langage des JOP de Paris 2024

- Alexia Gignon Position et coordination de l’offre touristique du nord-est parisien pendant et avant les JOP 2024

- Alexandre Morteau Les recompositions du contrôle budgétaire sur l’organisation des Jeux Olympiques (Albertville 1992 et Paris 2024)

- Florence Charue-Duboc, Romain Rampa et Fanny Koenig Appréhender la gestion de l’héritage des organisations temporaires : le cas de l’organisation des JOP de Paris 2024

Paris 1924 : terre promise du mouvement olympique

Roxane Coche

1En tant que « spectacle sportif le plus regardé du monde » (Bell et Coche, 2020) les Jeux Olympiques (JO) d’été rassemblent plus de 10 000 athlètes tous les quatre ans et environ trois fois plus de personnes exerçant dans le domaine des médias dont le traitement de l’événement influe indéniablement sur l’image internationale des territoires qui accueillent la compétition (Houllier-Guibert, 2019 ; Broudehoux, 2020). Beaucoup désignent les JO de Berlin en 1936 comme le début du spectacle olympique mondial car ils ont été les premiers à être diffusés à la télévision, et la recherche de grandeur d’Adolf Hitler ainsi que son souhait d’utiliser l’événement comme un outil de propagande pour sa politique ont inspiré la tradition désormais ancrée du relais de la torche. Cependant, l’hypothèse émise par cette réflexion est que la véritable naissance du spectacle médiatique sportif, suivie par la construction médiatique des sportifs en héros et vedettes (Bell et Coche, 2020), a eu lieu 12 ans auparavant, à Paris, lors des premiers Jeux diffusés en direct à la radio. Paris 1924 a marqué un tournant dans le mouvement olympique moderne avec des effets directs et indirects encore d’actualité, y compris les pratiques de construction d’images des territoires que les villes hôtes utilisent à des fins de marketing territorial.

2Au début des années 1920, alors que le monde se remettait de la Première Guerre mondiale et d’une épidémie mondiale de grippe espagnole, le père moderne des JO et président fondateur du Comité International Olympique (CIO), Pierre de Coubertin, qui avait fui la France et transféré le siège du CIO en Suisse pendant la guerre, espérait un éblouissant retour dans sa ville natale avant de se retirer. Ainsi, il a convaincu le conseil d’administration du CIO d’élire sa ville natale, Paris, comme hôte des jeux de 1924. La fête grandiose souhaitée par Coubertin se réalise : Paris 1924 rassemble plus d’athlètes et de journalistes que jamais, suscitant une couverture médiatique « assez importante » (Dyreson, 2004, p.87), ce qui provoque la création du premier village olympique et attire plus de 600 000 spectateurs (CIO, 2021). Dans ces conditions, les premières vedettes du sport international naissent il y a cent ans à Paris (Pointu, 2005), y compris la future étoile hollywoodienne Johnny Weissmuller qui incarna Tarzan dans une douzaine de films entre 1932 et 1948, et les coureurs britanniques Harold Abrahams et Eric Liddell dont l’amitié et la rivalité furent immortalisées par le film Les Chariots de Feu dans les années 1980. Paris 1924 fut donc le point de départ nécessaire à l’évolution des statuts médiatique et sociétal du sport, qui aujourd’hui donne à ses athlètes vedettes le pouvoir d’influencer le public sur les images des territoires (Houllier-Guibert, 2019).

1. Le mouvement olympique en 1924 : nationalisme, amateurisme et débats politiques

3Paris 1924 marqua le trentième anniversaire de la naissance des Jeux Olympiques modernes. En effet, le CIO naquit le 23 juin 1894 à la Sorbonne lors d’un rassemblement de dirigeants sportifs initié par Pierre de Coubertin. Après les premiers Jeux à Athènes en 1896, Paris, qui était alors « le centre culturel du monde » (Pointu, 2005, p.35), accueillit les Jeux de la IIe Olympiade en 1900. Malgré une « étonnante modernité », ces Jeux furent « souvent dépréciés [parce qu’ils] s’écartèrent considérablement des idéaux de Coubertin » (p.35). Pire, l’événement, organisé en parallèle de l’exposition universelle, n’utilisa même pas le terme « Olympique » suite à un conflit entre Coubertin et le directeur général de cette exposition, Alfred Picard. À la place, cette manifestation olympique fut nommée « Concours Internationaux d’Exercices Physiques et de Sports ». En conséquence, plutôt que l’événement majeur dont rêvait Coubertin dans sa ville natale, les Jeux de 1900 furent discrets. Alors, Coubertin décida de réaliser « le coup d’État dans toute sa beauté » en 1921 afin d’assurer que sa ville natale soit à nouveau choisie comme ville hôte, devant Amsterdam et Los Angeles qui paraissaient dominer (Coubertin, 1931/1989). À moins de deux mois du vote pour la ville d’accueil de 1924, le baron écrivit une lettre à ses collègues dans laquelle il demanda aux votants de voter pour Paris, faisant donc « le sacrifice de [leurs] préférences et […] intérêts nationaux », par loyauté pour lui avant qu’il ne se retire du CIO en 1925.

4C’est ainsi avec un esprit ardent que Paris se porta candidate à l’organisation des JO 1924, autant pour rattraper le temps perdu par la grande guerre de 1914-1918 que pour compenser l’édition ratée de 1900 et faire honneur à Coubertin. Le comité d’organisation imagina donc les choses en grand avec les objectifs assumés de construire deux nouveaux stades modernes, de localiser les compétitions sur des sites à travers la capitale française pour que tous les parisiens se sentent concernés et puissent profiter des festivités, et de faire preuve d’innovation pour satisfaire les milliers d’athlètes, journalistes, autres personnels et touristes attendus dans la ville lumière. Comme les JO d’Anvers en 1920, qui sonnèrent le retour du mouvement olympique, ceux de Paris s’annoncèrent donc en fanfare au milieu d’un contexte sociétal encore difficile avec une population toujours marquée par le souvenir des batailles sanglantes de la Première Guerre Mondiale et de ses tranchées.

5Parallèlement, pour la première fois dans la société française, les compétitions sportives commençaient à être perçues comme une possible source de fierté (alors que la guerre avait enhardi les mouvements et sentiments nationalistes à travers le monde) ainsi qu’un nouvel outil pour les relations internationales (Terret, 2008). Cependant, alors que le sport dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre et aux États-Unis, était déjà perçu comme une part intégrale de l’éducation et de la culture, en France, cette idée ne faisait qu’émerger. En effet, le rapprochement entre le sport et la guerre s’opéra en France consécutivement à deux guerres violentes, celle de 1870, qui a causé la chute de l’Empire, et la Première Guerre Mondiale. Selon l’historien Pierre Arnaud (1998), cette nouvelle vision montre que « jeux, gymnastiques et sports sont des marqueurs culturels aussi puissants que peuvent l’être la langue ou la musique ». Il n’est donc pas étonnant que le nationalisme et les enjeux politiques d’après-guerre touchaient désormais au sport. De fait, la manœuvre qui permit à Coubertin d’assurer que Paris serait hôte en 1924 fut aussi accompagnée d’une promesse d’organiser les JO 1928 en terrain neutre, dans un pays resté en dehors des combats de la Première Guerre Mondiale : les Pays-Bas. Comme l’écrit Dyreson (2004), la victoire même de Paris en 1921 signala « qu’au lendemain de la grande guerre, le nationalisme resterait le conflit central du mouvement olympique » (p.80). Ce nationalisme s’immisça dans le choix des sports inclus aux JO, la sélection des nations invitées (l’Allemagne fut interdite de participation), et la couverture médiatique contemporaine (Bolz, 2008) si bien que certains journaux lancèrent des appels pour l’arrêt des JO, y compris le respecté Times à Londres qui publia un article censé être « le rite funéraire des Jeux Olympiques » intitulé « no more Olympic Games » (l’équivalent de « Plus jamais de JO » en français) (cité dans New York Times, 1924). Ainsi, les efforts du CIO à recentrer les dialogues sur l’idéal olympique et à le défendre n’empêchèrent pas le nationalisme, voire le chauvinisme, de l’après-guerre de menacer l’existence même des JO. Il est effectivement difficile de canaliser le nationalisme dans une compétition internationale où les athlètes défilent avec le drapeau de leur pays et chantent leur hymne national, après s’être défiés dans des compétitions sportives avec pour objectif de faire gagner leur patrie au classement des nations, lequel était, à l’époque, officiel.

6L’autre grand débat sportif de l’entre-deux guerres est la professionnalisation du sport. Le CIO défendait alors l’amateurisme intégral, une doctrine qui veut que le sport soit vecteur de valeurs morales non perverties par l’argent (Caritey et Busseuil, 2020). Comme le sujet du nationalisme dans le sport, l’histoire de l’amateurisme dans le sport est très riche dans les années 1920. Les négociations entre les différents partis se transformaient souvent en conflit lorsque ces sujets étaient évoqués, et l’intersection des deux passionnaient au moins une partie de l’audience sportive. Les questions d’amateurisme et de professionnalisation du sport « relèvent en effet des relations internationales et du jeu diplomatique. Elles empruntent à la démocratie parlementaire ses débats, ses manœuvres et ses rapports de force. Certaines affaires donnent lieu à de véritables enquêtes policières et à des feuilletons judiciaires avec suspens et rebondissements » (Caritey et Busseuil, 2020, p.431). Mais ces grands débats internationaux ne furent pas les seuls obstacles au bon déroulement de l’organisation des JO.

2. Des contraintes internes qui mirent en péril l’organisation des JO à Paris

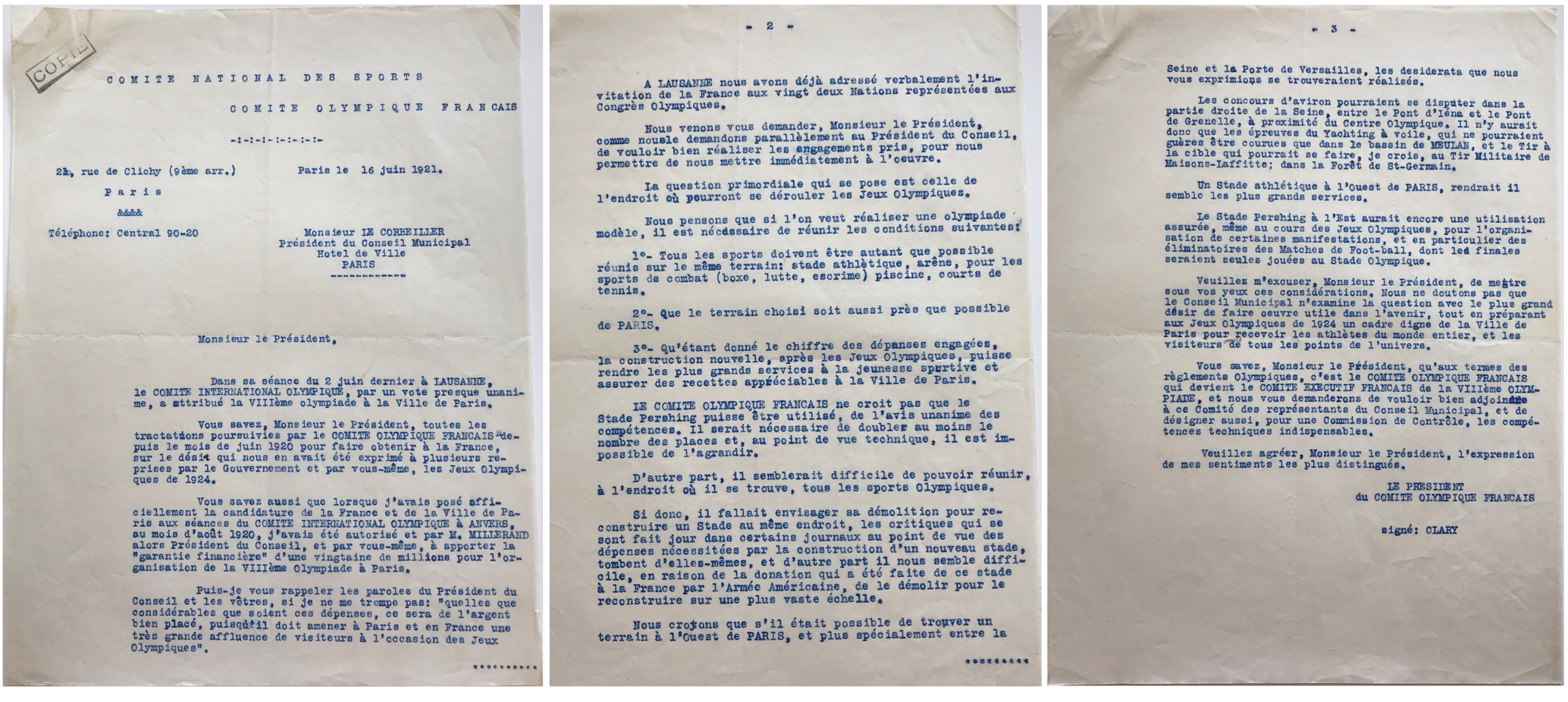

7Paris 1924 fit face à des obstacles financiers non-négligeables. Les Jeux faillirent être déplacés à Lyon « pour sauver l’honneur de la France » dixit Frantz Reichel, le président du comité d’organisation de Paris 1924 (1922) ou même à Los Angeles. Au début du processus d’organisation, les problèmes les plus épineux concernaient l’identification des sites de compétition, ainsi que les coûts financiers et culturels associés à l’édification des infrastructures sportives. Ainsi, à titre d’exemple, les coûts (en termes de ressources et au niveau financier) de la construction d’un nouveau stade au sein de la capitale française découragèrent la Ville de Paris, malgré les engagements du Président français, Alexandre Millerand, de dépenser pour l’organisation de cette Olympiade qui « doit amener à Paris et en France une très grande affluence de visiteurs » (fig.1).

Figure 1. Lettre envoyée par le président du Comité olympique français au président du Conseil municipal de Paris

Datée du 16 juin 1921, cette lettre du président du COF demande au président du Conseil Municipal de Paris de respecter les engagements pris par la ville pour soutenir l’organisation des JO à Paris, notamment en fournissant les infrastructures nécessaires à la tenue des événements sportifs « sur le même terrain ». Finalement, c’est la ville de Colombes qui reçut la majorité des compétitions olympiques.

Source : Archives historiques du CIO, dossier CIO JO-1924S-CORR

8Ce manque de suivi sur les promesses faites entraîna le Comte Justinien de Clary, alors président du Comité Olympique Français (COF), à écrire au Baron de Coubertin le 12 mars 1922 pour qu’il prépare le terrain du côté du CIO « au cas où le COF serait amené à envisager la nécessité de déclarer forfait et de rendre les Jeux au CIO ». Près d’un an après la sélection de Paris comme ville hôte, les organisateurs n’avaient effectivement toujours pas arrêté la liste des sites olympiques où les compétitions se dérouleraient. Dans une lettre à Coubertin, Reichel confia sa « colère » :

« Jamais je n’aurais cru que le Parlement et le Sénat, les Administrations Publiques, que la Ville de Paris et ses services auraient pu nous donner l’exemple d’une telle démonstration de leur gâchis et de la complexion de leurs services, aussi de leur impuissance à prendre des solutions et des responsabilités. Voici 8 mois qu’on nous traîne en manœuvres diplomatiques qui n’ont servi absolument à rien, de plus en plus je suis pour la manière forte. Personne n’a l’air de comprendre que nous avons demandé les Jeux parce que nous avions des engagements si formels que nous pensions qu’il suffisait que le C.I.O. nous ait fait l’honneur du privilège de la célébration des Jeux, pour que dans les 15 jours qui suivaient nous trouvaient en présence des décisions nous permettant de réaliser les projets arrêtés » (Reichel, 1922).

9Finalement, le stade du Racing Club de France à Colombes, dans les Hauts-de-Seine à une dizaine de kilomètres de Paris, fut sélectionné en avril 1922. Le Comte de Clary écrivit à Coubertin le lendemain de la décision pour justifier de la sélection de ce stade en dehors de Pairs. Il avança que les garanties données par le Racing Club de France au COF et comité d’organisation, alors qu’ils se sentaient « bernés depuis dix mois » par la Ville de Paris, leur permettaient de reprendre contrôle de la situation. En conséquence de ces conflits internes à la France, l’idée d’un nouveau stade parisien moderne de 100 000 places, rêvé par les organisateurs en 1921, fut abandonnée en faveur d’un stade vieux de près de 30 ans pouvant accueillir 60 000 personnes, dont seulement le tiers était assis (Delépine, 2014). Situé en banlieue et restauré, son allure en béton armé ne soutenait pas l’image romantique que Paris s’était construite. Cette « affaire des Jeux Olympiques » égratigna le prestige français comme l’écrivit R. Genton dans une publication non-identifiée de 1923 (fig.2) après avoir critiqué le choix du stade de Colombes dont il dit qu’il est « situé dans un cul de sac impraticable, inabordable », d’autant que le prix des transports en commun entre Paris et Colombes fut presque triplé entraînant ainsi des critiques de la presse et du public.

10Malgré ces difficultés, les JO de Paris auront « permis la construction de la plus grande installation sportive jamais bâtie jusqu’alors en France », comme le dit l’historien Michaël Delépine (2014), concluant que « l’héritage Olympique est donc considérable, car ce stade régnera 50 ans sur le sport national » (p.83). De même, le stade Nautique des Tourelles construit dans le 20ème arrondissement de Paris pour accueillir jusqu’à 10 000 personnes (au lieu des 15 000 imaginées initialement) devint le « premier bassin olympique réalisé en France » et accueillit presque tous les championnats de France pendant plus de 30 ans (Deparis, 2004, p.124). Par conséquent, malgré un contexte agité, les JO 1924 amenèrent à Paris et sa région une plus-value au moins en termes d’installations sportives, et celle-ci eut un impact important sur la société française pendant plusieurs décennies.

Figure 2. Photographie d’un article critique sur le choix du stade de Colombes

Cet article de R. Genton dénonce le choix du stade de Colombes comme site principal des JO 1924

Source : Archives historiques du CIO, dossier CIO JO-1924S-ARTPR

3. Les innovations de Paris 1924

11Les JO 1924 ont marqué un tournant pour le mouvement olympique en matière d’innovation, tant au niveau technologique qu’organisationnel. Très tôt, le COF avoua sa volonté de vouloir créer un grand spectacle. Ses membres voulaient « que le public commence à se rendre compte de l’importance des Jeux Olympiques » (Bierre, 1924). Cette recherche du spectacle se basait sur les valeurs véhiculées par Coubertin de l’importance du sport dans l’éducation et de l’admiration qu’on devrait porter aux athlètes. Cependant, l’idée que la transformation des Jeux modernes en un spectacle hollywoodien plairait à leur fondateur est en contradiction avec un plaidoyer que Coubertin a lancé dans les années 1930 :

« Mes amis, je n’ai pas travaillé à restaurer les Jeux Olympiques pour que vous en fassiez un spectacle... pour que vous les utilisiez à des fins commerciales ou politiques... ». Il a été assez clair sur leur valeur morale et éducative et a déclaré publiquement que « le sport doit décider s’il doit être un marché ou un temple ». (Daly, 2004, p.20)

3.1. Les innovations organisationnelles

12La question épineuse de l’amateurisme et la prolifération du professionnalisme dans certains sports, notamment le football, incita le CIO à changer ses lois au début des années 1920 : en 1924, pour la première fois, les règles de chaque sport furent déterminées par la fédération internationale correspondante. Ainsi, chaque fédération pu décider de la définition du terme amateur pour son sport lors des compétitions olympiques. Comme le CIO, le comité organisateur français inaugura de nouvelles règles et traditions en 1924.

3.1.1. Les nouvelles traditions olympiques

13L’une des innovations principales de Paris 1924 est la création du premier village olympique de l’histoire. Bien que rudimentaire, le concept d’un tel village créa la fondation des villages olympiques qui existent encore aujourd’hui, non seulement pour les athlètes et leurs équipes, mais aussi pour les médias accrédités. En 1924, les baraquements construits à Colombes étaient sommaires parce que temporaires et les routes étaient en terre battue. Toutefois, le village proposait de nombreux services comme « un service de garde des objets de valeur, un bureau de change, un service de blanchissage, un salon de coiffeur, un kiosque à journaux... » (Avé et al., 1924, p.60) qui permettaient aux athlètes de limiter leurs déplacements afin de mieux se concentrer sur leur compétition. Coubertin (1924) avoua d’ailleurs dans ses réflexions post-olympiques que ce village olympique, s’il n’avait pas été « bâclé », « eût constitué une ressource appréciable » (p.267).

14L’autre grande nouveauté organisationnelle en 1924 fut l’ajout d’une nouvelle compétition, aujourd’hui considérée comme les premiers JO d’hiver, qui fût disputée à partir de fin janvier à Chamonix dans les Alpes. En outre, bien que non-reconnue par le CIO, une troisième compétition eut lieu deux semaines après la fin des JO de Paris : les premiers Jeux Internationaux pour les Sourds, aujourd’hui plus connus sous le nom de “Deaflympics”, un mot-valise avec le terme deaf qui signifie sourd en anglais. Organisés indépendamment par Eugène Rubens-Alcais, un activiste pour la cause des sourds, les Deaflympics, sont aujourd’hui reconnus par le CIO et disputés tous les deux ans suivant le même modèle que les JO, c’est-à-dire en alternant les sports d’hiver et ceux d’été.

15Enfin, Paris 1924 introduisit aussi un rituel lors de la cérémonie de clôture qui continue encore aujourd’hui, celui de lever trois drapeaux pour fêter la fin de l’Olympiade : celui du CIO pour représenter l’instance gouvernementale principale du mouvement olympique, entouré du drapeau du pays hôte des Jeux qui se clôturent et de celui du prochain pays hôte pour représenter un passage de bâton. Dans le cas de Paris 1924, il s’agissait donc respectivement des drapeaux français et néerlandais.

16Ces innovations organisationnelles ont marqué le temps. Notamment, Paris 1924 inaugura trois grandes idées qui continuent de définir le paysage olympique, et par extension sportif, 100 ans plus tard. Mais c’est vraiment par sa recherche d’utiliser les dernières technologies, souvent dans un but de propagande (ou promotion dans le langage actuel) pour attirer l’attention du public, que Paris 1924 et le COF firent preuve d’innovation.

3.1.2. Les nouvelles technologies

17Dans sa recherche de faire de Paris 1924 les plus grands JO de l’ère moderne, le COF tenta d’innover avec la nouvelle technologie de l’époque a plusieurs égards. Des discussions sur la possibilité d’utiliser la vidéo ou les photos « pour appuyer dans les arrivées très serrées le jugement des juges » eurent lieu (COF, 1923, p.181). Finalement, la technologie de la photo finish (pour utiliser les mots que l’on connaît aujourd’hui) n’interviendra qu’en 1932 à Los Angeles. De même, les commissaires du COF considérèrent l’idée d’installer un grand panneau à projections sur les Grands Boulevards en plein centre de Paris pour « projeter les résultats de la préparation olympique et plus tard les résultats olympiques de Chamonix » de façon hebdomadaire avant de projeter les résultats des jeux de Paris quotidiennement (COF, 1923, p.150). Il semblerait que la proposition n’ait cependant pas aboutie. En revanche, d’autres initiatives pour utiliser des nouvelles technologies de l’époque furent réussies, à l’image des réseaux téléphoniques et télégraphiques au stade de Colombes. Après un départ raté, ces réseaux ont facilité les communications internes et celles avec l’extérieur de façon considérable, comme le souligne le rapport officiel des JO 1924 (Avé et al., 1924) qui détaille que ces réseaux permettaient :

-

la mise en relation avec le poste de commandement qui dirigeait le bon déroulement des opérations grâce à ses connections avec les différentes opérations dans le stade (par exemple le personnel du tableau d’affichage, en charge de la montée des drapeaux, de la salle d’appel des athlètes, le service médical, la police, les finances)

-

une connexion directe avec le réseau téléphonique de Paris, y compris les bureaux du COF et ceux des grands journaux, ainsi que les autres enceintes accueillant des compétitions olympiques à travers la région parisienne

-

le contrôle des tableaux d’affichage ainsi que celui de l’utilisation d’un système de haut-parleurs, le premier jamais utilisé aux JO, qui annonçait au public présent dans le stade, en français et en anglais, les résultats tout en s’arrêtant si besoin sur les faits sportifs d’une épreuve

18Ce type de service n’était pas nouveau. Mais à Paris 1924, ils firent état, selon le rapport officiel des Jeux 1924, d’une rapidité « légendaire » pour permettre de communiquer à travers le monde (p.800). Par exemple, le rapport officiel avance que certains athlètes reçurent « un télégramme de félicitations » de leur pays « avant d’avoir quitté le Stade » (p.800). Et ces nouvelles technologies ne furent pas utilisées uniquement par les autres services nécessaires à l’organisation des JO, la presse les utilisa quotidiennement.

3.2. Les innovations médiatiques

19La presse et le sport, écrivit Edouard Seidler en 1964, c’est « l’histoire d’un couple solide, dont l’union n’a cessé de se renforcer en un double lien : mariage d’amour et de raison » (p.5). Cependant, la relation était si difficile au départ que Seidler la compara à une croisade : des passionnés de sport imposaient leur ardeur dans les pages de journaux qui y voyaient là une activité plutôt frivole. Mais le sport devint « l’un des phénomènes sociaux les plus importants » de l’après-guerre (p.6), poussant la presse à s’intéresser à l’actualité sportive afin de conquérir de nouveaux lecteurs. Le rapport entre la presse et le sport évolua alors « en un mariage de raison » avec les deux partis prenant avantage l’un de l’autre pour croître (p.7). Il n’est donc pas étonnant que les organisateurs des JO souhaitèrent utiliser les services de presse pour attirer l’attention du public sur les épreuves olympiques ; mais parmi toutes les innovations citées, celle liées aux médias est la plus importante. À la presse écrite traditionnelle, se sont ajoutés le cinéma, les photos et la transmission sans fil qui permit la création de la radio.

3.2.1. Les premiers directs olympiques à la radio

20Suite à la transformation des capacités radiophoniques dans le pays durant la Première Guerre Mondiale, l’essor rapide de la radio à la fin de la guerre bouleversa la société française. Son avènement était extraordinaire pour les gens qui, pour la première fois de leur vie, entendaient des « paroles venues de nulle part » (Dubois, 2017, p.7). Le premier poste privé français, Radiola, contacta le COF, pour offrir « la transmission gratuite de tous les communiqués du COF ». Celui-ci jugea la proposition « tout à fait intéressante, puisque Radiola couvre de ses réseaux 1’Europe entière » (COF, 1923, p.104). De ce fait, Radiola commença à diffuser les communiqués de presse du COF en 1923. Puis, en janvier 1924, le COF créa un crédit de 1 000 francs réservé uniquement aux communications par TSF. Finalement, le rapport officiel rapporta que la TSF servit d’abord « à la diffusion des conférences, causeries commentant la préparation des Jeux » avant d’être utilisée quotidiennement pendant les compétitions pour relater « les résultats sportifs et les faits saillants » de chaque journée (Avé et al., 1924, p.805). Radiola et son journaliste vedette Raymond Dehorter, premier commentateur sportif sur les ondes françaises, assurèrent aussi la couverture en direct de plusieurs épreuves olympiques. Cependant aucun reporter radiographique n’apparaît dans la liste des journalistes accrédités publiée dans le rapport officiel, pas même Dehorter (Avé et al., 1924). En 1924, la valeur sûre était la presse écrite ; la radio était encore à part. De fait, tous les membres du COF ne saisissaient pas encore le pouvoir de la radio ; pour preuve, une question de Reichel dans un compte-rendu de réunion du 22 janvier 1924 sur « l’intérêt » que le mouvement olympique et le COF pourraient avoir de diffuser leurs informations sur Radiola (COF, 1924, p.137). Au-delà de ces incompréhensions s’ajoutaient des inquiétudes. D’une part, les organisateurs craignaient que les spectateurs ne se déplacent plus au stade. D’autre part, les journalistes redoutaient l’effondrement des ventes de journaux à cause de l’instantanéité de la radio. La peur des journalistes et organisateurs de se voir dépassés, voire remplacés, par des technologies plus rapides pour la diffusion de l’information, n’est pas sans rappeler d’autres avancées technologiques, comme l’invention de la télévision, l’émergence de l’internet, ou l’évolution rapide de l’intelligence artificielle. Bien qu’ils n’inclurent aucun détail sur la couverture radiophonique des manifestations olympiques dans le rapport officiel, le COF eut l’ouverture d’esprit d’accepter la proposition initiale de Radiola et d’autoriser Dehorter à diffuser ses commentaires de certaines épreuves en direct.

3.2.2. Les visuels des JO 1924

21Ce souci de promotion amena aussi le COF à planifier la documentation visuelle des jeux, non seulement par photographie mais aussi à travers le cinéma qui était encore muet à l’époque. Les deux avaient pris une importance considérable dans les événements de la société française :

« Il n’existe plus aujourd’hui une manifestation quelconque de l’activité humaine qui ne soit fixée par la photographie ou le cinématographe. Aussi les Jeux Olympiques, avec leurs milliers d’athlètes parmi les meilleurs du monde, sont-ils un événement trop considérable pour échapper à la règle commune » (Avé et al., 1924, p.797).

22Toutefois, le COF prit l’initiative de créer un système de vente d’images, allant contre la tradition de l’époque qui voulait que les organisateurs ou propriétaires de compétitions sportives (ou dans d’autres cas les athlètes ou entraîneurs) prennent des photos et les offrent à la presse gratuitement en échange de la promotion que la presse leur apportait (COF, 1922). En créant un accès exclusif et un système de vente des images, le COF froissa donc quelques esprits, même en son sein. Notamment, Paul Rousseau, le journaliste et membre du COF, s’éleva contre le concept d’exclusivité préméditant qu’introduire un tel concept ne pourrait « qu’amener des mécontentements des cinématographes français et étrangers » (COF, 1922, pp.49-50). L’historien du sport américain Mark Dyreson (2006) a émis l’hypothèse que cette décision fut prise pour assurer un revenu en cas de faibles ventes de billets (comme ce fut le cas à Anvers pour les JO 1920) dans une période économiquement difficile pour la France alors que le pays, endetté, attendait les réparations allemandes longues à venir. Clairement, les organisateurs avaient la volonté de concevoir un système efficace de promotion pour s’assurer du succès des JO. Paradoxalement, limiter l’accès aux images allait dans ce sens. En effet, non seulement un tel système génère un revenu, mais il permet aussi aux organisateurs de contrôler les images qui circulent, ce qui les aide à surveiller l’image véhiculée de l’événement et la changer si besoin. Cependant, le COF justifia sa décision autrement : « assurer la tranquillité des juges et la liberté d’action des athlètes en ne laissant pas envahir les pistes » par de trop nombreux photographes et opérateurs de cinéma (COF, 1924, p.122). En conséquence, le COF créa une équipe interne d’une douzaine de photographes dirigée par un « directeur des services photographiques d’un grand journal quotidien » (Avé et al., 1924, pp.797-798). Pour l’industrie cinématographique, alors complètement séparée de la presse, une « proposition d’exclusivité cinématographique […] d’une Société constituée spécialement en vue de tourner un film olympique » (COF, 1922, p.29) du réalisateur Jean de Rovera, fut retenue fin 1922. Malgré des désaccords qui mirent en péril ce contrat, les problèmes furent résolus à l’amiable et « 40 000 mètres de pellicules1 furent impressionnés » au total entre Chamonix et Paris 1924 (Avé et al., 1924, p.799) et un film de dix minutes fut monté.

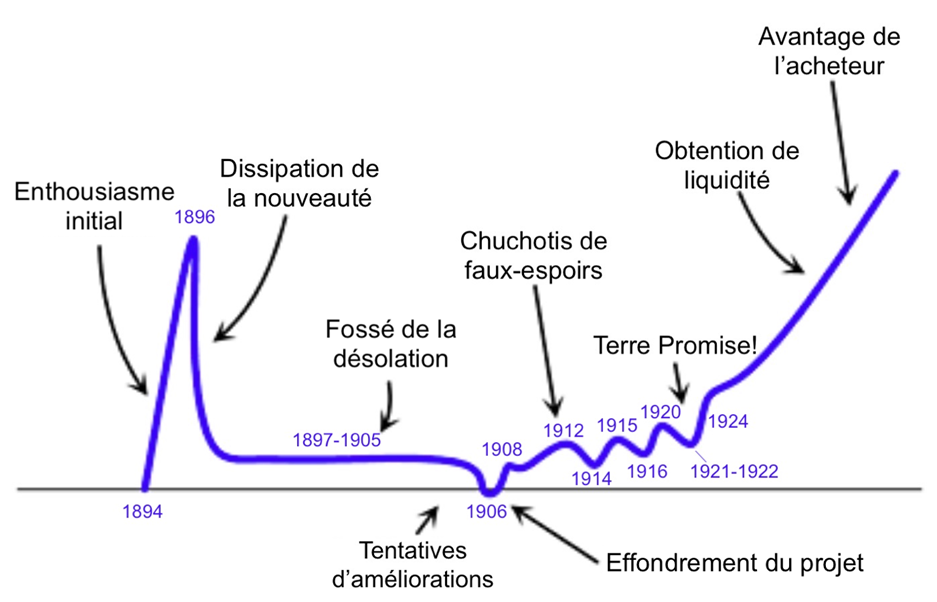

Conclusion : le mouvement olympique sur la courbe des start-ups

23En 1732, Richard Cantillon décrivit l’entrepreneur comme « l’acteur capable de prendre des risques en situation d’incertitude » (Bretonès, 2013, p.7). Plus récemment, dans leur guide des start-ups, Blank et Dorf (2012) ont noté que « les entrepreneurs comprennent désormais […] que les start-ups ne sont pas de simples versions réduites des grandes entreprises » (p.13). Ils définissent ainsi une start-up comme « une organisation temporaire à la recherche d’un modèle économique évolutif, reproductible et rentable » (p.16). Paris 1924 s’inscrit parfaitement dans cette définition.

24Premièrement, il est clair que l’organisation de ces JO était un effort temporaire. Deuxièmement, avec des Olympiades prévues tous les quatre ans, les organisateurs se devaient de rester sur un modèle reproductible, comme les précédentes éditions l’avaient fait. Troisièmement, bien qu’ils ne cherchaient en aucun cas à faire profit, les organisateurs souhaitaient tout de même assouvir leurs besoins et ceux du gouvernement, à savoir ne pas perdre d’argent, donc d’être rentable. C’est pourquoi, par exemple, le COF traita son service de photographies exclusives uniquement comme un outil de propagande en établissant « des prix de vente extrêmement réduits, sans la préoccupation du bénéfice financier » (Avé et al., 1924, p.798). Afin d’assurer le succès de Paris 1924 et du mouvement olympique, ils cherchèrent donc un modèle économique évolutif. Ils finirent par trouver la réponse, peut-être bien malgré eux, en faisant preuve de créativité et d’audace malgré l’incertitude liées au bouleversement que la radio pouvait amener. Ainsi, les décisions et attitudes adoptées par le COF révèlent son côté entrepreneurial. Par exemple, le COF a expérimenté avec Radiola en deux temps. D’abord, le COF et Radiola ont passé un accord pour que les communiqués de presse du premier soient relayés sur les ondes du second. Ensuite, le COF a autorisé Dehorter à commenter, en direct, certains événements olympiques, malgré les peurs liées aux conséquences possibles sur les ventes de billets. Ces esprits novateurs lancèrent donc une nouvelle ère dans le mouvement olympique. Ils transformèrent le spectacle sportif, alors défini surtout par la beauté du sport, en un spectacle sociétal, économique et politique. Le mouvement olympique épouse ainsi la courbe des start-ups (Chen, 2012) qui illustre les hauts et les bas des entrepreneurs avec Paris 1924 figurant comme l’élément déclencheur au succès à long terme (fig.3).

Figure 3 : L’esprit entrepreneurial de Paris 1924

Le mouvement olympique épouse la courbe des start-ups (Chen, 2012) avec Paris 1924 comme « terre promise ».

25Après son départ fulgurant grâce à l’enthousiasme initial qui a accompagné la première édition des jeux à Athènes en 1896, soit deux ans seulement après la décision de faire renaître les JO, le mouvement olympique fut victime de l’apaisement qui suit la surexcitation d’un nouveau produit (dissipation de la nouveauté). L’Olympisme sombra alors dans le « fossé de la désolation » au début du 20ème siècle faisant face aux échecs des éditions 1900 et 1904. Des ajustements furent planifiés pour 1908 (tentatives d’améliorations), mais l’éruption du Vésuve en 1906 força l’Italie à se retirer de l’organisation de l’édition 1908 sur le tard et de façon inopinée. Cet imprévu mit alors en péril le mouvement olympique dans son ensemble (effondrement du projet) avant que Londres ne le sauve en acceptant d’organiser les Jeux pendant l’exposition franco-britannique 1908. Les jeux réussis à Londres en 1908 puis Stockholm en 1912 auraient dû être les premières pierres d’un édifice solide, mais la Première Guerre Mondiale en 1914 les transforma en « chuchotis de faux-espoirs ». Le CIO, optimiste sur une résolution rapide du conflit, continua de planifier ses prochains JO à Berlin en 1915, mais l’instance internationale olympique dut se rendre à l’évidence en les annulant début 1916. La fin de la guerre en 1918 permit d’à nouveau organiser des JO à Anvers en 1920. La fête faillit être de courte durée tant les conflits entre le COF et le gouvernement français, les problèmes financiers du pays suite à la guerre, l’immixtion de la politique internationale au sein du mouvement olympique et le nationalisme parfois hargneux de l’époque menacèrent Paris 1924. Les Jeux eurent bien lieu dans la capitale française et, grâce à la volonté de ses organisateurs d’adopter certaines avancées technologiques et de créer des nouvelles traditions, cette édition des JO devint même la « Terre Promise » pour le mouvement olympique.

26En effet, en plus d’avoir mis en place une couverture radio pour la première fois de l’histoire des JO, Paris 1924 a laissé un héritage important dans le sport international à plusieurs égards. En premier lieu, le tournoi de football olympique, populaire comme aucun auparavant, intensifia le désaccord entre la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), qui voulait professionnaliser son sport, et le CIO, plus conservateur. Ceci inspira la première Coupe du Monde de la FIFA qui eût lieu en 1930, en Uruguay, le pays aussi vainqueur de la médaille d’or olympique en 1924. Parallèlement, l’institution du concept d’exclusivité sur les photos et vidéos des Jeux créa la base nécessaire à la construction héroïque des athlètes par les médias (Bell et Coche, 2020) et au modèle commercial qui finance le mouvement olympique un siècle plus tard via les droits médiatiques. Ainsi, Paris 1924 marqua la naissance des Jeux olympiques en tant qu’événement d’ampleur et fut une source d’inspiration pour la création de l’autre méga-événement sportif majeur dans le monde, la Coupe du Monde de la FIFA. Or, ces manifestations sportives impactent depuis des années la construction urbaine à l’international ainsi que l’image internationale des territoires qui accueillent la compétition (Broudehoux, 2020). Paris 1924 est l’édition qui entraîna l’implantation de fondations structurelles et commerciales de ces événements, bousculant les JO du temple que Coubertin souhaitait au marché qu’ils sont aujourd’hui (Daly, 2004, p.20).

Arnaud, P. (1998). Le sport et les Français, enjeu de société (1850-1914). La revue du Musée d’Orsay, 6, pp.70-83.

Avé, A.A., Denis, C. & Bourdon, G. (1924). Les Jeux de la VIII Olympiade : Paris 1924 (rapport officiel). Comité Olympique Français.

Bell, T. R. & Coche, R. (2020). “The man South Africa forgot” : Media construction and redemption of postapartheid hero Josia Thugwane. Journal of Sports Media, 15(1), pp.99-123.

Bierre, R. (1924, 10 janvier). Le prix prohibitif des places établi par la fédération de rugby. Le Miroir des Sports, p.21.

Blank, S. & Dorf, B. (2012). The Startup Owner’s Manual. K&S Ranch, Inc.

Bolz, D. (2008). Rabaisser, dénoncer et dépasser : La réception des Jeux Olympiques de 1924 dans la presse allemande. In T. Terret (Ed.), Les paris des Jeux Olympiques de 1924 : Paris politiques, paris médiatiques (Vol. III). Atlantica, pp.773-801.

Bretonès, D. (2013). Retour aux fondamentaux : Les vertus redécouvertes des entrepreneurs. Vie & Sciences de l’Entreprise, 193, pp.6-7.

Broudehoux, A.-M. (2020). Les méga-événements et la construction de l’image urbaine : De Beijing à Rio de Janeiro. Revue Marketing Territorial, 4, en ligne.

Caritey, B. & Busseuil, T. (2020). L’Auto et la défense de l’amateurisme. In B. Caritey (Ed.), La fabrique de l’information sportive : L’Auto (1900-1944) (pp. 377-435). ÉPURE, Éditions et presses universitaires de Reims.

Chen, A. (2012). After the Techcrunch bump: Life in the “Trough of Sorrow.”

CIO. (2021, 30 mars). Paris 1924 : Les Jeux grandissent.

COF. (1922). Procès-verbaux du comité exécutif. Archives du CNOSF, dossier 1CNSCOF-009.

COF. (1923). Procès-verbaux du comité exécutif. Archives du CNOSF, dossier 1CNSCOF-010.

COF. (1924). Procès-verbaux du comité exécutif. Archives du CNOSF, dossier 1CNSCOF-012.

Coubertin, P. (1924). Autour des Jeux de la VIIIe Olympiade. La Revue de Genève, 51, pp.262-269.

Coubertin, P. (1931/1989). Mémoires Olympiques. Comité International Olympique.

Daly, J. A. (2004). Introduction. In J. E. Findling & K. D. Pelle (Eds.), Encyclopedia of the modern Olympic movement (pp. xviii-xxii). Greenwood Press.

Delépine, M. (2014). Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des origines à 1972). Sciences sociales et sport, 1(7), pp.69-100.

Dubois, A. (2017). De la T.S.F. à la radio. Editions Cerciacum.

Dyreson, M. (2004). Paris 1924. In J. E. Findling & K. D. Pelle (Eds.), Encyclopedia of the modern Olympic movement, Greenwood Press, pp.79-88.

Dyreson, M. (2006). Aggressive America: Media nationalism and the ‘war’ over Olympic pictures in sport’s ‘golden age.’ The International Journal of the History of Sport, 22(6), pp.974-989.

Houllier-Guibert, C.-E. (2019). Le buzz via les célébrités ou comment les médias de masse impactent-ils l’image des territoires français ? Revue Marketing Territorial, 3, en ligne

New York Times. (1924, 22 juillet). London sees end of Olympic Games.

Pointu, R. (2005). Paris Olympique. Éditions du Panama.

Reichel, F. (1922, 28 janvier). Lettre à Pierre de Coubertin. Archives du CIO, dossier CIO JO-1924S-CORR.

Seidler, E. (1964). Le sport et la presse. Armand Colin.

Terret, T. (2008). Un front anglo-saxon : Les Jeux Olympiques de Paris dans la presse américaine et britannique. In T. Terret (Ed.), Les paris des Jeux Olympiques de 1924 : Paris politiques, paris médiatiques (Vol. III), Atlantica, pp.845-868.

1 Selon le calculateur de film disponible sur reto.ch, 40 000 mètres de film est l’équivalent de près de 61 heures de vidéo, soit plus de deux jours et demi.

Roxane Coche, « Paris 1924 : terre promise du mouvement olympique » dans © Revue Marketing Territorial, 12 / été 2024

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/1068.html.

Quelques mots à propos de : Roxane Coche

Professeure à la Faculté de Journalisme et Comunications de l’Université de Floride, Roxane Coche y dirige le Département de Productions Médiatiques, Management des Médias et Technologies. Ses travaux de recherche portent sur la sociologie des médias, notamment dans le monde sportif, et les pratiques professionnelles dans l’industrie des médias du sport.