Sommaire

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

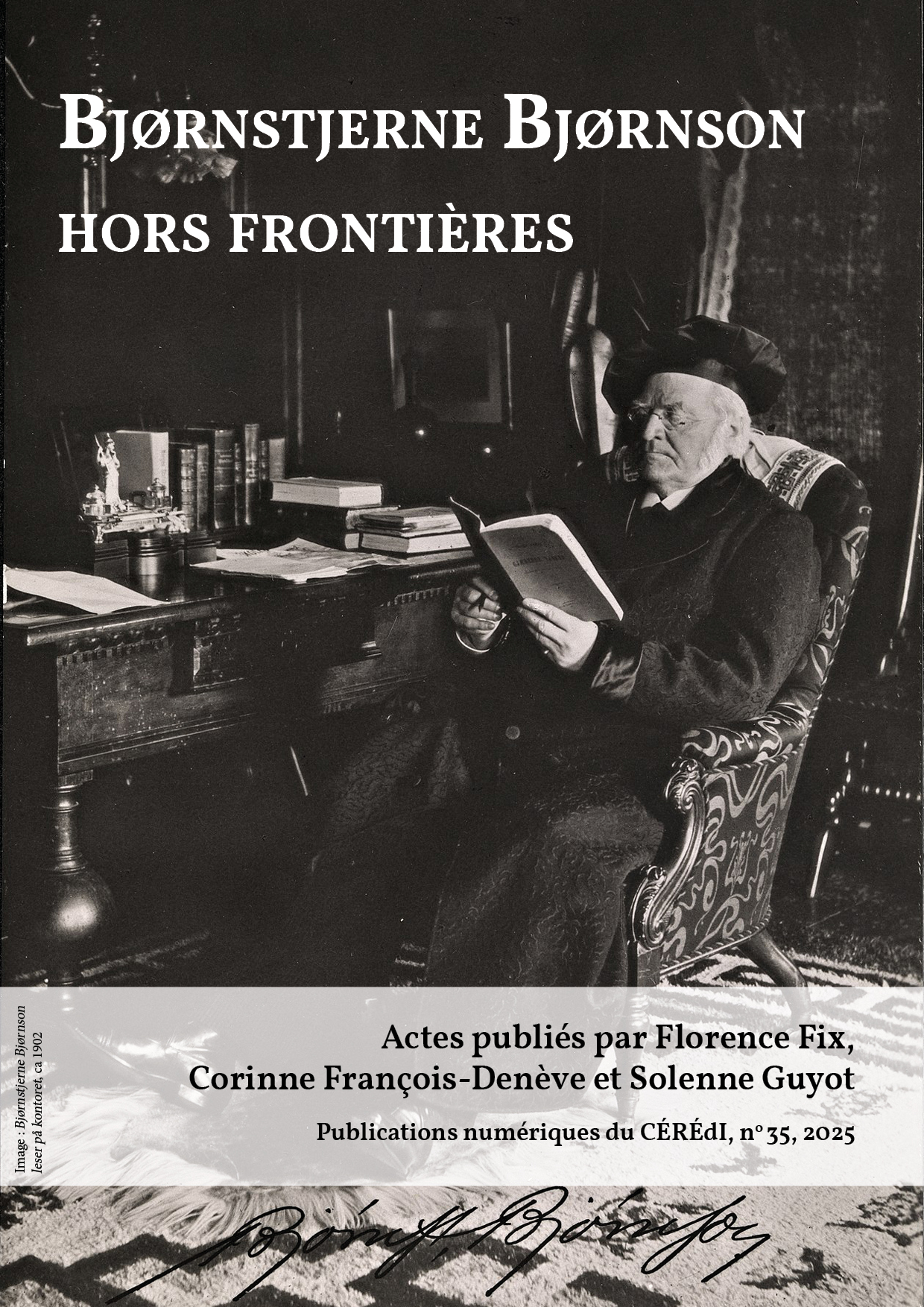

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

- Solenne Guyot Avant-propos

Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart

- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

Miloš Mistrík

Traduction de Florence Fix et Corinne François-Denève1

1L’écrivain norvégien Bjørnstjerne Bjørnson s’est érigé sur la scène internationale en fervent défenseur des Slovaques pendant la difficile période du processus dit de « magyarisation ». La « magyarisation » a été menée au tournant des xixe et xxe siècles par les autorités hongroises et a touché l’ensemble des minorités vivant en Hongrie. L’objectif était de contraindre tous les habitants du pays à devenir des Magyars, contexte dans lequel l’action de Bjørnson en faveur des droits des Slovaques, en particulier dans les années 1907 et 1908, a eu un grand retentissement européen. Nous nous pencherons sur ce phénomène dans la première partie de cette étude. Ceci posé, la reconnaissance exprimée par les intellectuels, les artistes et les hommes politiques slovaques envers le grand homme norvégien a amené les Slovaques à s’intéresser aux romans et au théâtre de Bjørnson. Dans la seconde partie de l’étude, nous nous poserons la question de savoir si le théâtre slovaque, en dépit de conditions politiques et économiques difficiles, a été capable non seulement de prendre sa part dans l’expression de cette gratitude envers Bjørnson, mais aussi d’interpréter et faire connaitre au public slovaque les œuvres du Prix Nobel.

2Aujourd’hui encore, de nombreuses rues de villes slovaques portent le nom de Bjørnson, dans la capitale Bratislava et dans la deuxième plus grande ville du pays, Košice, mais c’est le cas également à Prievidza, Martin, Černová, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky et Prešov. À Bratislava, une plaque commémorative a été apposée dans la rue qui porte son nom. Au siège de l’Orchestre philharmonique slovaque se trouve la salle Bjørnstjerne Bjørnson, dotée d’un buste à son effigie. À Košice, un mémorial moderne dédié à Bjørnson a été inauguré en 2018 dans le parc central de la ville. À Ružomberok, la maison Bjørnson sert de cadre à des événements culturels liés, entre autres, à Bjørnson et à la Norvège. Dans la station de ski de Jasná, un hôtel moderne, qui rappelle la Scandinavie sous la neige, porte son nom.

3Plusieurs ouvrages ont été publiés sur la vie et l’œuvre de Bjørnson (par Karol V. Rypáček2, Josef B. Michl3, Ladislav Řezníček4, pour ne citer qu’eux5). À ce jour, le dernier ouvrage important en Slovaquie a été publié en 2018 : Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých národoch [Bjørnstjerne Bjørnson : sur la paix et les petites nations] a été édité par Milan Žitný, spécialiste slovaque de littérature norvégienne. Après une introduction d’Edvard Hoem, éminente autorité norvégienne sur la vie et l’œuvre de Bjørnson, et avant une conclusion rédigée par Milan Žitný, le livre reproduit onze textes de Bjørnson publiés dans des revues internationales en 1907 et 1908, dans lesquels il prend la défense des Slovaques. Ce qui renforce la valeur de cet ouvrage, c’est son quadrilinguisme, tous les textes étant publiés en slovaque, norvégien, allemand et anglais6.

4En 2019, une pièce de théâtre sur Bjørnson intitulée Dobré činy zachraňujú svet [Les bonnes actions sauvent le monde], écrite par Milan Richter, a été créée à Bratislava. Le sous-titre de la pièce – Bjørnstjerne Bjørnson, sa vie, ses amours et ses bonnes actions – donne une idée du contenu. Parmi les événements théâtraux récents, on peut également citer la création en 2011 de Červená, biela a modrá – Bjørnson a Černová [Rouge, blanc et bleu – Bjørnson et Černová] de Bjørnar Teigen au théâtre Astorka de Bratislava. Dans le domaine musical, il convient également de mentionner la cantate Hviezda severu [Étoile du Nord], composée en 1960 par le compositeur Oto Ferenczy sur des paroles du poète Ján Smrek.

5Comme nous l’avons indiqué, les manifestations de gratitude envers l’écrivain norvégien, qui sont encore très présentes en Slovaquie, renvoient avant tout à son engagement en faveur de la défense du peuple slovaque au début du xxe siècle. Avant 1907, Bjørnson ignorait quasiment tout de la situation difficile dans laquelle se trouvaient les Slovaques autochtones du nord de la Hongrie. Il accordait alors crédit aux informations diffusées par Budapest dans les forums internationaux, notamment par le truchement du comte Albert Apponyi, informations selon lesquelles la Hongrie respectait de façon exemplaire les droits des différentes minorités vivant sur son territoire. Il en allait en réalité tout autrement. À partir de 1907, l’attitude de Bjørnson envers la Hongrie subit « un virage radical7 ».

6Initié dans la première moitié du xixe siècle, un processus de « magyarisation » était alors en cours, qui devait se renforcer au cours de la seconde moitié du siècle. Les réflexions qui vont suivre ne peuvent être comprises sans le rappel au préalable d’un malentendu linguistique fondamental. La plupart des langues européennes nomment le pays « Hongrie » et ses habitants les « Hongrois » ; or le terme « Hongrois » désigne uniquement les Magyars. Ainsi, l’allemand dit « Ungarn » – « ein Ungar », le français « Hongrie » – un « Hongrois ». La dénomination n’est pas appropriée, car d’autres peuples (Slovaques, Roumains, Allemands, Ruthènes, etc.) vivaient alors en Hongrie au côté des Hongrois (Magyars). La Hongrie était de fait un État multiethnique et la « magyarisation » une politique d’assimilation.

7Conformément aux lois scolaires proposées par Apponyi, l’utilisation de la langue maternelle slovaque (ou roumaine, etc.) fut interdite dans les écoles et l’accès à l’enseignement supérieur soumis à des restrictions, tout comme celui à des emplois dans le secteur public. Ces règles ne s’appliquaient que dans la partie orientale de la monarchie, dans le royaume de Hongrie, et pas seulement au niveau administratif, mais aussi en imposant des sanctions financières et en menaçant les contrevenants d’emprisonnement et de châtiments corporels. Cela a eu une incidence sociale immédiate sur les peuples concernés et a entraîné analphabétisme, misère et émigration. Dès le début du xxe siècle, les Slovaques avaient déjà perdu de leur puissance économique, de leur pouvoir et de leur influence, et n’avaient plus guère de forces propres, en matière de ressources intellectuelles ou d’accès à l’information.

8Il en allait tout autrement pour les Tchèques qui vivaient dans la partie occidentale, plus développée, de l’Empire austro-hongrois. Des événements similaires à ceux qui se déroulaient en Hongrie y auraient été impensables. Les Tchèques pouvaient vivre en Tchèques, politiquement, culturellement et économiquement. Certains observaient avec horreur ce qui se passait en Slovaquie. Une initiative fut finalement lancée à Prague par le Dr Edward Lederer, avocat et écrivain juif, qui devait périr dans le camp de concentration nazi de Terezín en 1944. En 1907, il envoya à Bjørnson une longue lettre, également signée par le poète Adolf Heyduk et le professeur Karel Kálal, dans laquelle il décrivait la situation des Slovaques en Hongrie. L’écrivain norvégien, ébranlé, réagit immédiatement à ces informations inédites. Il fit paraître la lettre de Lederer, précédée d’une introduction rédigée par lui, dans trois périodiques européens : en allemand sous le titre Die Magyären als Unterdrücker [Les Magyars en tant qu’oppresseurs] dans le magazine munichois März, en français dans Le Courrier européen et en italien dans Lo Spettatore8. En septembre 1907, Bjørnson était président d’honneur du 16e Congrès international de la paix à Munich. Avant même le début du congrès, il dénonça avec virulence l’hypocrisie des pacifistes qui assistaient aux manifestations internationales pour la paix tout en opprimant des minorités dans leur propre pays. Apponyi était de toute évidence la cible de cette attaque. La prise de position de Bjørnson fit tant de bruit que le comte Apponyi publia une vive protestation dans le Budapesti hírlap [Journal de Budapest].

Quiconque me connaît ne peut que sourire à l’accusation selon laquelle j’opprimerais une nation, ou ne serait-ce qu’un seul homme. Mais devant le tribunal européen, où Bjørnson veut me traduire, devant le tribunal des esprits libres, passionnés par les grands idéaux de l’humanité, je n’aurai jamais à avoir honte9.

9Bjørnson écrivit et publia d’autres articles sur la situation en Hongrie, utilisant des informations qui transitaient par le biais d’une correspondance slovaque et tchèque venue de Slovaquie et de Bohême avec Dušan Makovický, Miloš Ruppeldt, Dušan Jurkovič et, bien sûr, Eduard Lederer, qui lui rendit également visite. L’écrivain Svetozár Hurban Vajanský, personnalité slovaque de premier plan, a exprimé son immense gratitude envers Bjørnson. Son parent, Vladimír S. Hurban, qui fut le premier à traduire le roman Årne en slovaque en 1908, traduisit également l’article de Bjørnson intitulé « La plus grande industrie de Hongrie », initialement publié en allemand dans la Neue Freie Presse de Vienne. Vladimír S. Hurban s’était donc borné à traduire un article paru dans un journal publié dans la capitale de la monarchie austro-hongroise10, prudence qui ne l’empêcha pas, en 1908, d’être condamné à une amende et à deux mois de prison pour complicité de diffamation envers l’État.

10La controverse ayant pris une ampleur internationale, l’opinion publique disposait désormais de deux versions sur les évènements en Slovaquie – pour le dire simplement, l’une étant perçue comme celle de Bjørnson et l’autre comme celle d’Apponyi. Il était probablement bien difficile de choisir son camp. Au plus fort de la controverse, en octobre 1907, un événement se produisit qui apporta des éléments concrets à la compréhension de la situation en Hongrie. Dans le village de Černová, près de Ružomberok, les habitants avaient construit une église avec l’argent qu’ils avaient eux-mêmes collecté et s’apprêtaient à la faire consacrer par le populaire prêtre Andrej Hlinka, qui était à la fois l’initiateur du projet et un contributeur à la collecte de fonds. Cependant, Hlinka, futur chef du parti populaire slovaque, était également connu des autorités hongroises pour être un activiste, fervent défenseur des droits des Slovaques. Les autorités, tant ecclésiastiques que laïques, luttaient contre lui par tous les moyens possibles et ne l’avaient pas autorisé à consacrer l’église de Černová. Le dimanche 27 octobre 1907, lorsque Hlinka se rendit en Moravie, les autorités hongroises envoyèrent un groupe de dignitaires sous la protection de gendarmes, pour faire consacrer l’église de Černová par un curé de leur choix. Mais les villageois dévoués à Hlinka refusèrent de les laisser entrer dans le village, et environ quatre cents d’entre eux bloquèrent la route d’accès. Les gendarmes reçurent l’ordre de tirer immédiatement et sans discernement sur la foule. Quinze personnes furent tuées, douze furent blessées grièvement et quarante plus légèrement. Le massacre apporta la preuve de ce qui se passait réellement en Hongrie.

11Bjørnson mourut en 1910. En 1914, la Grande Guerre éclata et, à sa fin en 1918, l’Empire austro-hongrois s’effondra. La Tchécoslovaquie et d’autres États furent alors créés. La reconnaissance de la société slovaque envers l’intérêt que Bjørnson avait porté à sa situation en Hongrie demeurait. Cela ne signifiait toutefois pas que son théâtre était joué, en raison de difficultés propres au pays.

Le Slovenský spevokol [le chœur slovaque]

12En conséquence de la politique répressive du gouvernement hongrois, la première troupe slovaque de théâtre professionnel ne vit le jour qu’en 1920. La vie théâtrale était jusque-là assurée par des troupes d’amateurs. Elles n’étaient cependant bien souvent pas assez compétentes pour mettre en scène les exigeantes pièces de Bjørnson. La troupe la plus avancée sur la voie de la professionnalisation était implantée à Martin et s’appelait le Slovenský spevokol [le chœur slovaque]. Elle mettait en scène des pièces d’auteurs de renommée internationale tels que Molière, Tchekhov, Gogol, Alexander Fredro, Josef Kajetán Tyl, ainsi que des auteurs slovaques comme Jozef Gregor Tajovský ou Pavol Országh Hviezdoslav. Elle a également monté exceptionnellement un opéra, Der Freischutz de Carl Maria von Weber.

13Le 19 juin 1910, le Slovenský spevokol joua pour la première fois la pièce de Bjørnson Les Nouveaux Mariés [De Nygifte, 1865]. Elle fut rejouée quelques années plus tard, le 26 novembre 192211. C’est donc sur une comédie que les amateurs ont jeté leur dévolu, ce qui diffère de l’image qu’a pu avoir l’auteur dans d’autres pays européens. À cette époque toutefois il n’en existait pas de traduction en slovaque. La troupe de Martin procéda comme elle l’avait fait à maintes reprises auparavant pour d’autres textes en langues étrangères : elle utilisa la traduction tchèque, qu’elle adapta en slovaque. Cette première traduction tchèque, qui n’était à vrai dire pas de très bonne qualité, avait été réalisée à partir de l’allemand par l’actrice et professeure Eliška Pešková. Elle avait été jouée pour la première fois à Pilsen en 1871. La deuxième traduction tchèque, déjà meilleure, réalisée cette fois directement à partir du norvégien, a été publiée par la traductrice et professeure de langues scandinaves Milada Krausová-Lesná en 193712. Ce n’est que beaucoup plus tard que la première traduction slovaque a été réalisée par le dramaturge du Théâtre national slovaque, Ladislav Obuch. Accompagnée d’une postface, elle a été publiée par DILIZA à Bratislava en 1958.

14Il s’agit d’une petite pièce à cinq personnages, et le premier drame conjugal moderne selon Lederer13. Bjørnson y répondait à une question qui commençait à faire débat à l’époque : l’égalité dans la vie conjugale, et plus généralement la question de l’égalité dans les relations entre les hommes et les femmes. La domination masculine était mise à mal par les revendications de plus en plus insistantes des femmes pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. Si la pièce reflétait encore le point de vue romantique de l’auteur, le sujet avait également un potentiel féministe, un aspect que Bjørnson intégrait alors dans son travail journalistique et artistique et qu’il allait défendre explicitement vingt ans plus tard avec la pièce Le Gant [En Hanske, 1883, 1886].

15Nous savons peu de choses sur les détails des deux productions des Nouveaux Mariés par le Slovenský spevokol. Au tournant du xxe siècle, la ville de Martin jouissait d’une vie sociale riche. Diverses manifestations culturelles et nationales y étaient organisées. Les événements appelés « Beseda » [« Rencontre »] étaient particulièrement populaires. Il s’agissait de programmes longs, ponctués de concerts et de danses, de représentations théâtrales, de lectures et de récitations, de chants en solo, de tableaux vivants, de couplets et de sketchs. Les pièces de Bjørnson furent aussi jouées dans ce cadre. Il n’y avait donc pas uniquement des représentations théâtrales, mais des spectacles s’inscrivant dans un cadre plus large de programmes de divertissement. Les deux premières, en 1910 et 1922, eurent lieu un dimanche et rassemblèrent non seulement des habitants de Martin, mais aussi des personnes venues de plus loin. Ivan Turzo a pu écrire que trois cents spectateurs et participants au divertissement dominical étaient venus à Martin depuis la seule gare de Vrútky14. Les chanteurs slovaques et la Maison nationale [Národný dom] étaient les instigateurs de ces événements. Le Slovenský spevokol disposait d’une bonne expérience en matière de dramaturgie et comptait en son sein des acteurs de bon niveau, certains d’entre eux devant par la suite devenir des acteurs professionnels du Théâtre national slovaque [Slovenské národné divadlo] fondé en 1920, à l’exemple d’Hana Meličková, Naďa Hejná et du chanteur d’opéra Arnold Flögl. Le choix des œuvres représentées restait soumis à la censure. Dans la pratique, cela se traduisait par une préférence pour des pièces simples et divertissantes.

16Les représentations avaient lieu dans la salle de la Maison nationale, qui est aujourd’hui l’auditorium du Théâtre de chambre slovaque [Slovenské komorné divadlo] à Martin. La salle n’était pas grande. Le public pouvait voir de près les costumes réalistes ou historiques, confectionnés par la troupe elle-même. Le Slovenský spevokol avait également constitué son propre stock de décors. Les toiles de fond étaient des toiles peintes sur des cadres en bois, fixés à des poteaux latéraux en bois également. La profession de metteur en scène est mentionnée pour la première fois en 1894. D’autres centres-villes (Bratislava, Trnava, Levoča, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, etc.) disposaient de salles de théâtre, mais les troupes-amateurs slovaques n’y avaient pas accès ; seules les troupes professionnelles allemandes et hongroises étaient autorisées à y jouer.

17En dépit de ces conditions modestes, Bjørnson fut néanmoins honoré par des comédiens slovaques, fussent-ils amateurs. Ils trouvèrent là l’occasion de lui exprimer leur gratitude pour ce qu’il avait fait pour les Slovaques, en juin 1910, soit deux mois après son décès, sans pour autant exposer ouvertement leurs intentions. Si la troupe avait annoncé cette représentation comme un adieu à Bjørnson, elle n’aurait jamais pu avoir lieu. Les dirigeants de l’ensemble auraient probablement été emprisonnés ou auraient dû payer une lourde amende. La deuxième production eut lieu en novembre 1922, dans ce qui était déjà la République tchécoslovaque. Le 90e anniversaire de la naissance de l’auteur norvégien, né en décembre 1832, fut commémoré un mois à l’avance par le Slovenský spevokol.

Vers un théâtre national slovaque

18Après la création du Théâtre national slovaque professionnel [Slovenské národné divadlo – SND] à Bratislava en 1920, on aurait pu s’attendre à ce que les pièces de Bjørnson trouvent rapidement leur place sur ce qui était alors la toute première scène professionnelle slovaque. Les acteurs du SND, les metteurs en scène et les dramaturges étaient mieux armés que les amateurs pour ce faire. L’État aurait pu et aurait dû exprimer sa gratitude, car les interventions de Bjørnson avant la guerre avaient indéniablement contribué à sensibiliser l’opinion publique internationale à la nécessité de venir en aide à une Slovaquie en proie à une grande pauvreté et au besoin de la sortir d’un Empire austro-hongrois en pleine désintégration. Le théâtre a toutefois échoué à satisfaire ces attentes solennelles. Le Théâtre national slovaque, qui aurait pu rendre hommage à Bjørnson en montant une de ses pièces, n’en était alors qu’à ses débuts et ne disposait pas encore des ressources nécessaires pour monter des pièces exigeantes.

19La première saison du Théâtre national slovaque, en 1920-1921, vit la création de troupes de théâtre, d’opéra et de ballet. Ces trois compagnies étaient principalement composées d’acteurs et de metteurs en scène tchèques, dont la plupart avaient été transférés de la troupe originale du metteur en scène Jeřábek, invitée par les autorités à Bratislava depuis sa province d’origine, en Bohême orientale, à se produire sous la bannière du SND. L’émergence d’un théâtre national slovaque, d’emblée joué en slovaque, aurait été possible, mais cela aurait pris plus de temps. Les amateurs slovaques auraient pu bénéficier de conditions favorables et leurs troupes être progressivement complétées par de nouveaux comédiens, jeunes diplômés slovaques d’écoles de théâtre. La solution adoptée fut tout autre : en invitant le théâtre tchèque à Bratislava sous l’égide du Théâtre national slovaque, s’exprimait le « tchécoslovaquisme », promu à Prague, qui niait la singularité de la nation slovaque et n’entendait pas mettre en avant son identité propre.

20Dès la première saison du SND, il est apparu clairement que l’urgence était de s’employer à attirer un nouveau public slovaque et à diffuser l’art théâtral en dehors de la capitale. C’est ainsi qu’en 1921, la deuxième troupe dramatique du SND a été fondée, baptisée par ses membres du nom de « Marška ». Cette seconde troupe n’avait pas pour vocation de se produire à Bratislava, mais de faire des tournées à travers la Slovaquie. Elle était d’ailleurs davantage slovaque elle-même car elle comptait un certain nombre d’acteurs d’origine slovaque. La troupe Marška a inclus dans son répertoire une pièce de Bjørnson dès la toute première saison. On aurait pu s’attendre à ce que cette troupe choisisse une œuvre plus ambitieuse du dramaturge norvégien pour l’occasion, car les conditions permettaient des exigences plus élevées. Mais ce ne fut pas le cas. Marška mit de nouveau à l’affiche Les Nouveaux Mariés, pièce déjà connue du public grâce aux productions du Slovenský spevokol, la jouant dans la même mauvaise traduction tchèque d’Eliška Pešková. La première a eu lieu le 18 octobre 1921 à Prešov, lors d’une tournée. La pièce fut jouée en tchèque.

21La troupe Marška avait commencé sa tournée le 1er août 1921 à Košice. Elle s’était ensuite installée pendant un mois à Prešov, où la première représentation, Inkognito de Palárik, avait été jouée en slovaque. La pièce de Bjørnson, Les Nouveaux Mariés, n’a été ajoutée au répertoire qu’une fois à Prešov. Comme il s’agit d’une pièce courte, a été ajoutée à la soirée une farce ou vaudeville en un acte, Une Demande en mariage de Tchekhov. Les trois acteurs, les premiers Slovaques de la troupe – Janko Borodáč, Oľga Országhová et Jozef Kello – jouaient en slovaque.

22On ne dispose pas non plus de beaucoup d’informations sur cette troisième production des Nouveaux Mariés en Slovaquie. Dans le numéro de novembre du magazine du SND Šepkár v hľadišti [Le souffleur dans la salle], on trouve seulement une brève note indiquant que Marška a joué à Prešov et dans d’autres villes de l’est de la Slovaquie jusqu’au 30 octobre15.

23Il n’y a aucune mention de ce qui figurait au répertoire. Tout ce que nous savons, c’est que la pièce Les Nouveaux Mariés a été jouée à sept reprises16 dans les différentes villes où Marška s’est produite lors de sa tournée – outre Prešov, il s’agissait de Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovský sv. Mikuláš, Košice, Ružomberok et Žilina, c’est-à-dire des villes où il y avait des théâtres ou à tout le moins de grandes salles. Vilém Táborský, qui s’est par la suite spécialisé dans la mise en scène de pièces slovaques au SND, était chargé de la direction d’acteurs. Parmi les comédiens figurait dans le rôle principal Karel Balák, un metteur en scène tchèque amateur de théâtre slovaque, qui comprenait la nécessité de se mettre à jouer en slovaque si l’on voulait développer une culture théâtrale propre.

24Les comédiens du Théâtre national slovaque n’avaient reçu aucune formation. Le jeu psychologique naturaliste était pour eux un objectif assez lointain. Leur réalisme était mimétique et rudimentaire. Le modèle absolu et inaccessible pour eux à cette époque était le Théâtre d’art de Moscou (MCHT) de Konstantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko. Les comédiens mal formés ou sans formation du SND eurent la chance de voir la troupe du MCHT se produire à Bratislava lors de sa tournée. Le MCHT avait joué à Bratislava du 14 au 17 octobre 1921 Les Trois Sœurs et Oncle Vania de Tchekhov, Les Bas-fonds de Gorki et Même le plus sage se trompe d’Alexandre Ostrovski. Parmi les acteurs moscovites figuraient les plus grandes stars de la compagnie, avec à leur tête Olga Knipper-Tchekhova et Vassili Kachalov. Pendant les représentations du MCHT à Bratislava, les acteurs de la troupe Marška de Prešov avaient assisté à trois spectacles. Janko Borodáč, alors acteur de la troupe Marška, futur metteur en scène et figure clé de la lutte pour l’autonomie du théâtre slovaque, en parle dans ses Mémoires [Spomienky] :

Un groupe de jeunes gens ont convenu que même si Prešov était loin de Bratislava, nous voulions et devions voir les spectacles. […] Après avoir consulté le patron et le secrétaire, qui s’y opposait farouchement, nous avons convenu de rattraper les heures de travail manquées. Nous avons voyagé, bien sûr, à nos frais. (Un tiers de notre salaire mensuel.) […]

Nous avons parlé de ces spectacles tout au long de la saison et avons parfois essayé de faire tout comme ils faisaient. Nous avons appris quelque chose de leur jeu et de leur technique, nous avons souvent cherché à percer l’âme d’un personnage à travers ses expressions verbales et faciales […]17.

25Le modèle Stanislavski est un indice sur la manière et le style du type de représentation auxquels aspirait la compagnie Marška, et sur ce à quoi a pu ressembler la pièce de Bjørnson Les Nouveaux Mariés. Il convient de noter que la pièce norvégienne a été créée à Prešov trois jours seulement après le retour de Marška de Bratislava, alors que les acteurs étaient encore sous le coup des impressions recueillies lors des représentations du MCHT. Tout juste fortement inspirés par le MCHT, ils ont dû jouer de manière réaliste, en se concentrant sur les traits de personnalité et la psychologie des personnages plutôt que sur les amusantes scènes de dialogue.

26Marška a cessé ses activités le 29 juin 1922 et certains de ses acteurs sont partis, tandis que d’autres ont trouvé un emploi dans la première, et à l’époque unique, troupe de théâtre du SND. Il est remarquable que Bjørnson ait été célébré pendant cette période de transition et qu’une autre de ses pièces ait été mise en scène par la troupe de théâtre du SND. Il s’agissait enfin d’une pièce différente des Nouveaux Mariés : le 25 août 1922, Lorsque fleurit le vin nouveau [Når den ny vin blomstrer, 1909], mise en scène par Milan Svoboda. La pièce de celui qui était entre temps Prix Nobel de Littérature fut encore jouée en tchèque, dans une traduction de 1910 réalisée par la célèbre traductrice Milada Krausová-Lesná.

27Cette comédie en trois actes est très drôle, avec des exagérations ouvertement comiques. Elle est totalement dépourvue de connotations romantiques. Bjørnson s’y est attaché à caricaturer les relations familiales et la moralité de façade. Il a écrit la pièce Lorsque fleurit le vin nouveau un an avant sa mort, dans un souci de provocation et avec une passion débordante. À cette époque, les premières au théâtre avaient lieu environ une fois par semaine, et la longévité d’une production, y compris le nombre de reprises, n’était pas l’objet de recensions. Par conséquent, dès sa seconde représentation, la pièce de Bjørnson au Théâtre national slovaque n’a plus laissé aucune trace dans les journaux ni les archives.

Au-delà des forces I – un hommage à Bjørnson

28Le théâtre slovaque de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle n’était pas en mesure de mettre en scène les pièces de Bjørnson, en premier lieu parce qu’il n’existait pas de troupes professionnelles, et en second lieu parce que, après 1920, le tout jeune SND, certes professionnel, n’en était qu’à ses balbutiements. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été possible de monter les pièces du dramaturge norvégien de son vivant, et donc dans le même contexte historique et artistique. La création de pièces de Bjørnson montées après sa mort, alors qu’émergent de nouvelles tendances dans le théâtre européen, s’est heurtée à un obstacle : ce type de drame paraissait daté, et de moins en moins adapté aux mouvements esthétiques du théâtre moderne du xxe siècle.

29Après sa création dans les années 1920, le SND a connu une période difficile où il a dû définir son répertoire, sa direction artistique et esthétique, constituer sa troupe et, dans le même temps, négocier la transition d’un théâtre originellement tchèque à un théâtre slovaque. Ces transformations ne manquèrent pas de s’accompagner de tensions politiques entre Slovaques et Tchèques. Ce n’est qu’en 1932, douze ans après la création de la troupe, qu’un compromis fut trouvé, permettant la création d’une troupe slovaque au sein du SND, tout en conservant la troupe tchèque d’origine.

30L’une des premières occasions pour la troupe slovaque du SND d’affirmer son indépendance est liée à Bjørnstjerne Bjørnson. La République voulait célébrer avec solennité les cent ans du poète. La direction de la troupe slovaque nouvellement fondée décida de mettre en scène la pièce de Bjørnson Au-delà des forces humaines I [Over Ævne I, 1883]. La première eut lieu le 8 décembre 1932, jour anniversaire de naissance de l’écrivain. La pièce fut jouée en slovaque, dans une traduction d’Anton Macht et une mise en scène de Janko Borodáč.

31Le centenaire du grand auteur norvégien fut commémoré dans toute la Tchécoslovaquie. Une assemblée solennelle se tint à Prague, dans l’ancien hôtel de ville, avec la participation d’une importante délégation norvégienne. Le ministre de l’Éducation nationale, Ivan Dérer, prononça un discours. La pièce de Bjørnson Paul Lange et Tora Parsberg, mise en scène par Vojta Novák, fut jouée au Théâtre national de Prague le 10 décembre.

32À Bratislava, une cérémonie eut d’abord lieu à la Reduta (la Philharmonie). Elle fut retransmise en direct à la radio. Le lendemain, Au-delà des forces humaines I fut joué pour la première fois au SND. La représentation fut précédée d’un discours du Dr M. M. Bella, président du Conseil agricole [Landbruksrådet], prêtre protestant, maire de Bratislava pendant de très longues années et homme politique affilié au parti agraire tchécoslovaque. Le journal qui a relaté son discours note seulement qu’il s’est exprimé « avec une chaleur touchante18 ».

33Quoique présentée ici dans le cadre d’une célébration, Au-delà des forces humaines I de Bjørnson est une pièce de théâtre en deux actes, ambitieuse, philosophique et contemplative. Elle traite de la foi, du soutien que certains y cherchent, et que d’autres peuvent perdre. Le programme de quatre pages comporte une note d’intention. Le metteur en scène y indique vouloir se débarrasser des contraintes du déterminisme naturaliste, car le « désir prométhéen veut briser les liens qui entravent l’être humain, même si franchir les limites fixées à la vie de l’homme sera toujours puni par les dieux19 ».

34Les meilleurs acteurs du Théâtre national slovaque prirent part à cette production. Un critique écrit ainsi : « nos acteurs ont fait plus que commémorer un grand ami20. » Si le journal rend un hommage mérité au grand auteur et à ses mérites, il souligne également le fait que

[…] plus d’un quart de siècle nous sépare de la création de la pièce de Bjørnson […] et, avec lui une guerre mondiale et ses conséquences, parmi lesquelles un bouleversement dans nos opinions, nos émotions, notre approche de l’art dramatique. […] Cette pièce méditative et contemplative, avec son Dieu sévère, sa foi, ses miracles, cette pièce née de la foi naïve du cœur, nous est plus qu’étrangère : elle est à des kilomètres de notre état d’esprit d’aujourd’hui. […] Mais malgré tout, nous nous trouvons émerveillés devant cette grande œuvre du passé, ombrée par la brume nordique qui baigne les fjords, sous la lueur froide du soleil de minuit, au-delà du cercle arctique21.

35Le metteur en scène Borodáč est singulièrement absent des recensions. Un critique estime qu’il a saisi le sens de la pièce et qu’il l’a bien mise en scène dans les deux lieux où elle était attendue, sans plus d’analyse22. Un autre se plaint de la pièce de Bjørnson : « La technique est démodée, les dialogues sont longs et interminables, le sujet est lié à la foi, mais nous devons souligner que nos acteurs en ont fait plus qu’un hommage à un grand ami de notre nation slovaque23. »

36La pièce a été jouée trois fois, ce qui est étonnamment peu. À Prague, elle a été reprise six fois24. C’est plus qu’à Bratislava, mais compte tenu du nombre respectif d’habitants à Prague et à Bratislava, cela revient au même. Le faible nombre de représentations conforte le constat que Bjørnson a rarement été mis en scène, que ce soit en Slovaquie ou ailleurs.

Au-delà des forces humaines II, un hommage au couple royal

37La Tchécoslovaquie a été créée le 28 octobre 1918. Un processus de maturation nationale a abouti à la création d’une République slovaque indépendante le 1er janvier 1993. La République slovaque a alors commencé à développer une politique de relations internationales et, en 2018, des préparatifs ont été entrepris en vue d’une visite officielle en Norvège du président Andrej Kiska. Il fallait trouver un cadeau approprié pour le couple royal Harald V et Sonja de Norvège25. Il est alors apparu idéal que la Slovaquie soit représentée à Oslo par une pièce de théâtre de l’homme qui semble former un lien indissociable entre les deux pays : Bjørnstjerne Bjørnson. Le Théâtre national slovaque sélectionna l’une de ses plus grandes pièces, Au-delà des forces humaines II [Over Ævne II, 1895], et la joua à Bratislava le 31 mai 2018 dans une bonne traduction en slovaque d’Anna Fosse. Peu après, le 5 juin 2018, elle fut jouée au Théâtre national norvégien en présence du couple royal norvégien et du président slovaque.

38Les critiques slovaques n’ont guère pris en compte le fait que la mise en scène d’Au-delà des forces humaines II se devait de respecter les contraintes protocolaires relatives à l’accueil du couple royal norvégien. La critique s’est montrée très défavorable à la pièce : elle n’a apprécié ni le sujet dramatique, ni la mise en scène, ni le jeu des acteurs. Il faut dire qu’Au-delà des forces humaines II est l’une des pièces de Bjørnson qui peut être actualisée ou transposée à l’époque actuelle. Son thème central, la lutte des classes, n’est pas daté. La grève, la violence, l’anarchie, le terrorisme, thèmes croisés dans l’intrigue, affectent encore aujourd’hui notre vie. Pièce à thèse, elle suscite néanmoins une réflexion sur la question la haine et de la réconciliation.

39Par rapport aux précédentes créations de pièces de Bjørnson, cette mise en scène d’Au-delà des forces humaines II, la dernière représentée à ce jour dans les théâtres slovaques, est la plus aboutie et la plus élaborée sur les plans dramaturgique et scénographique. Le metteur en scène Ján Luterán et la dramaturge Miriam Kičiňová ont procédé à des coupes importantes dans le texte original et modernisé la langue des dialogues, que l’on doit à la traductrice slovaque Anna Fosse26. Le metteur en scène a simplifié les répliques et mis en évidence les points essentiels de l’intrigue, clarifiant ainsi la structure de la pièce. Toutefois, le critique Karol Mišovic a considéré que le texte de Bjørnson se trouvait réduit à une simple trame dramatique : « C’est précisément en dégageant les enjeux et en résumant l’intrigue à ses points les plus essentiels et aux discours personnels […] que la thèse du texte et ses idées fortes, dignes d’une affiche de propagande, n’en ressortent que mieux27. » On peut être d’accord avec cette affirmation, mais on est en droit aussi de se demander quel est l’effet de ce schéma devenu très lisible : est-il positif ou négatif ? On peut estimer que la forme simplifiée transforme la pièce en une œuvre moderne et dynamique et l’éloigne de son réalisme originel.

40D’autres critiques ne l’ont pas appréciée. Ainsi, Milo Juráni a justifié son avis par des rapprochements concrets :

Beaucoup prônent la justice, mais seul l’anarchiste Elias est capable de la rendre vraiment ? Dans l’interprétation sobre qu’en donne Ľuboš Kostelný, aucun martyr du type Palach ne verra le jour. Son apparence modeste, sa nature introvertie et sa détermination tranquille à commettre un acte terrible rappellent davantage Anders Breivik28.

41Pour résumer la réception critique de la pièce, l’opinion générale est que ce sujet avait quelque chose à dire au monde contemporain. Par exemple, Vladimír Blaho déclare que « […] bien que les hiérarchies sociales aient beaucoup changé depuis la création de cette pièce il y a plus de 120 ans, le fond reste le même29. » Miroslav Zwiefelhofer adopte une position plus distanciée face à ces questions : « La mise en scène de Bratislava constitue avant tout un débat philosophique, sociologique et politique30. »

42Lors de la création de la pièce, les critiques de l’époque n’avaient pas su expliquer avec précision le choix du titre, conçu par Bjørnson comme une deuxième étape. On aurait pu souligner que, dans cette pièce, Bjørnson ne parlait pas de spiritualité ni de religion, mais des forces en présence dans la société ; il évoquait un monde conflictuel, de plus en plus fragmenté, où chacun justement poursuit son seul intérêt. Il en résulte des tensions, des conflits, des luttes cruelles qui ne peuvent être évitées, en dépit des nombreux efforts pour les atténuer ou les éliminer. Dans cette pièce, les bons anges qui tentent d’arranger les choses sont Bratt et les frère et sœur Elias et Rachel, qui deviennent eux-mêmes des victimes. En revanche le pire des personnages de la pièce, l’oligarque Holger, survit. Le monde continue de courir à sa perte, et les tendances humanistes se heurtent à des pulsions enracinées dans l’envie et la haine. Les mouvements sociaux et les conflits dépassent le pouvoir des seuls individus, qui ne semblent pas en mesure de les contrôler.

43Parvenus à la fin de ce bref aperçu des productions de Bjørnson sur les scènes slovaques, nous nous devons de conclure qu’elles ont été trop peu nombreuses. Au départ, les pièces ont été mises en scène par des metteurs en scène et des acteurs peu expérimentés et elles n’ont pas reçu un accueil très favorable de la part du public. Lorsqu’elles ont été mises en scène sur les planches slovaques de façon plus professionnelle, le contexte sociopolitique plus large des pièces de Bjørnson a été généralement respecté. Il s’est agi soit de commémorer Bjørnson lui-même et son œuvre, soit de le replacer dans un contexte culturel plus étendu et de tenir compte du contexte politique environnant, mais dans tous les cas les mises en scène visaient à lui exprimer de la gratitude. Bjørnson est une personnalité qui a inspiré les Slovaques et les a incités à agir. Bien que ses pièces n’aient pas été jouées fréquemment, il n’a pas été oublié. Il est entré dans la mémoire nationale et, lorsque le contexte de l’époque l’a permis, il a été honoré comme le grand humaniste européen et l’ami du peuple slovaque qu’il est.

1 Cette étude est issue du projet VEGA (soutenu par l’agence pour la recherche scientifique slovaque, Slovak Scientific Grant Agency), no 2/011/23 : « Poétiques de l’absurde, du non-sens et du paradoxe dans le théâtre contemporain / Poetics of Absurdity, Nonsense and Paradox in Contemporary Theatre ».

2 Karel V. Rypáček, Bjørnstjerne Bjørnson, Bratislava, 1932.

3 Josef B. Michl, Bjørnstjerne Bjørnson a Slováci [Bjørnstjerne Bjørnson et les Slovaques], Bratislava, Obzor, 1970, 220 p. ; Josef B. Michl, Bjørnson a Československo [Bjørnson et la Tchécoslovaquie], Brno, Blok, 1992, 66 p.

4 Ladislav Řezníček, Bjørnson a Slovensko [Bjørnson et la Slovaquie], Oslo, Prague, Bratislava, Biblioscandia, 2010.

5 Mentionnons également des ouvrages plus récents sur Bjørnson et les Slovaques (non rédigés par des Slovaques) : Aldo Keel, Bjørnson i kamp for Europas undertrykte folk, Oslo, Nasjonalbiblioteket, 2010, 156 p. (le livre contient un chapitre entier sur le sujet) ; Liv Bliksrud et al., Den engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier, Oslo, Novus forlag, 2013, 406 p. (voir le chapitre « Renhetens farlige fristelser: Bjørnstjerne Bjørnson som minoritetsforsvarer og menneskerettighets- aktivist da århundret var ungt ») ; et un livre plus ancien, Trygve Tonstad, Bjørnstjerne Bjørnson og Slovakene, Oslo, Gyldendal, 1938, 236 p. Enfin, citons les journalistes Ivan Čičmanec et Egil Lejon qui ont rédigé des articles sur les relations norvégo-slovaques en général.

6 Milan Žitný, Marianna Oravcová (éd.), Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých národoch [Bjørnstjerne Bjørnson : sur la paix et les petites nations], Bratislava, VEDA, 2018, 264 p.

7 Agnes Beretzky, « Twin Champions of the Slovak-Cause: Bjørnstjerne Bjørnson and Robert William Seton-Watson », Central Europe, vol. 21, 2023, no 1, p. 51. Traduit par nous.

8 Edvard Hoem, Bjørnstjerne Bjørnson og Europas Undertrykte Nasjonar [Bjørnstjerne Bjørnson et les nations opprimées d’Europe], dans Milan Žitný, Marianna Oravcová (éd.), op. cit., p. 32. Traduit par nous.

9 Cité par Josef Michl, op. cit., p. 88. Traduit par nous.

10 Bjørnstjerne Bjørnson, « Najväčší priemysel Uhorska » [« La plus grande industrie hongroise »], dans Národné noviny [Journal national], vol. XXXVIII, no 137, 19 novembre 1907, p. 1. Quatre jours avant cette publication en slovaque, l’article avait paru en allemand à Vienne sous le titre « Ungarns größte Industrie » dans la Neue Freie Presse, 15 novembre 1907, p. 3.

11 Voir Ivan Turzo, Maják v tme [Un phare dans l’obscurité], Martin, Osveta, 1974, p. 165 et 171.

12 Bjørnstjerne Bjørnson, Novomanželé [Les Nouveaux Mariés], Prague, Družstvo Máje Publishing House, s. d. Introduction et traduction de Milada Krausová-Lesná.

13 Leda [Eduard Lederer], « Žena v Björnsonových pracích » [« Les femmes dans les œuvres de Björnson »], Ženský svět [Le Monde des femmes], vol. 14, no 5, 5 mars 1910, p. 75-76.

14 Selon Ivan Turzo, op. cit., p. 77.

15 Šepkár v hľadišti [Le souffleur dans la salle], Divadelný časopis SND Bratislava, vol. 1, 6 novembre 1921, no 11, p. 3.

16 Voir Zdenka Pašuthová, Rudolf Hudec, Marška, Slovenské národné divadlo II [Marška, Théâtre national slovaque II], Denník Karla Baláka [Journal de Karel Balák], Bratislava, Divadelný ústav, 2011, p. 58.

17 Janko Borodáč, Spomienky [Mémoires], Bratislava, Národné divadelné centrum, 1995, p. 83-84. « Skupina mladých sa dohovorila, že i keď je Prešov od Bratislavy ďaleko, predstavenia chceme a musíme vidieť. […] Po porade so šéfom a s tajomníkom, ktorý sa príkro protivil, dohodli sme sa, že zmeškané pracovné hodiny nahradíme. Cestovali sme, prirodzene, za vlastné. (Tretina mesačného platu.) […] Z hereckej akcie a techniky sme si niečo odkukali, často sme dovideli do duše človeka – podľa slovného a mimického výrazu […]. » Traduit par nous.

18 -jh-, « Oslava Bjørnsonovej pamiatky v divadle » [« Célébration de la mémoire de Bjørnson au théâtre »], Národný denník, vol. XI, no 281, 10 décembre 1932, p. 4.

19 « Bjørnstjerne Bjørnson : Nad našu silu » [« Bjørnstjerne Bjørnson : Au-delà des forces »], Bratislava, Théâtre national slovaque, p. 1 ; il s’agit du programme de salle pour la première, ne sont mentionnés ni auteur, ni date.

20 « Nad našu silu od B. Bjørnsona » [« Au-delà des forces, de B. Bjørnson »], Slovák, vol. XIV, no 281, 11 décembre 1932, p. 9.

21 -jh-, op. cit.

22 Ibid.

23 « Nad našu silu od B. Bjørnsona », art. cité.

24 Hana Konečná (éd.), Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881-1983 [Le répertoire du Théâtre National de Prague 1881-1983], Praha, Národní divadlo, 1983, p. II, 114.

25 Informations accessibles sur le site du SND, https://snd.sk/, Bratislava, juin 2018, p. 4.

26 La Slovaque Anna Fosse est l’épouse de Jon Fosse, dernier Norvégien à ce jour prix Nobel de littérature.

27 Karol Mišovic, « Tout ce qui brille n’est pas or », Pravda, vol. XXVIII, no 129, 6 juin 2018, p. 33. Traduit par nous.

28 Milo Juráni, « Sans dialogue il y aura une catastrophe », Týždeň, vol. XV, no 24, juin 2018, p. 44. Traduit par nous. Jan Palach, étudiant en histoire, s’est immolé par le feu à Prague en 1969 afin de protester contre l’invasion par les chars russes de la Tchécoslovaquie. Anders Breivik, terroriste norvégien néonazi, a tué 77 personnes en 2011.

29 Vladimír Blaho, « Balanced Acting Performances », Literary Weekly, vol. 31, no 23, 20 juin 2018, p. 6. Traduit par nous.

30 Miroslav Zwiefelhofer, « Is It in Our Power to Prevent an Explosion? / Est-il en notre pouvoir d’empêcher une explosion ? », KØD, vol. XII, no 8, p. 14.

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2067.html.

Quelques mots à propos de : Miloš Mistrík

Académie slovaque des sciences, Bratislava

Institut de recherche sur le théâtre et le cinéma

Miloš Mistrík est chercheur à l’Académie slovaque des sciences à Bratislava, Slovaquie. Ses recherches portent sur l’histoire du théâtre européen, en particulier dans l’espace francophone (monographies sur Copeau, Appia, Jaques-Dalcroze, ainsi que Reinhardt) et sur l’histoire de l’art dramatique et du théâtre slovaques modernes (notamment le théâtre de l’absurde). Il s’intéresse aux théories du jeu d’acteur et au théâtre de mouvement.