Sommaire

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

- Solenne Guyot Avant-propos

Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart

- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

Cécile Leblanc

1Quand Baudelaire écrit, en 1861, dans la Revue européenne son « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris », il s’agit d’un manifeste qui codifie le wagnérisme français tant littéraire que musical :

On dirait que Wagner aime d’un amour de prédilection les pompes féodales, les assemblées homériques où gît une accumulation de force vitale, les foules enthousiasmées, réservoir d’électricité humaine, d’où le style héroïque jaillit avec une impétuosité naturelle. […] Ils ont un aspect général décidément légendaire : le Tannhäuser, légende ; le Lohengrin, légende ; légende, le Vaisseau fantôme1.

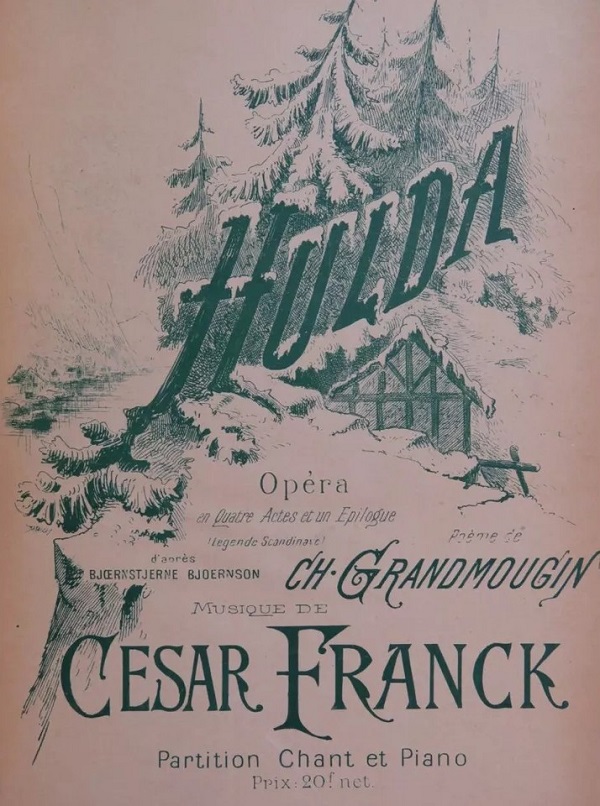

2Les mots clés de l’article, « légende / vision / paganisme / christianisme », ainsi que l’ancrage nordique des scénarii (Baudelaire remarque même que Le Vaisseau fantôme se situe en Norvège2) suggèrent un vivier où puiser, pour renouveler tant les livrets d’opéras que les compositions littéraires : ce sera le cas de l’écrivain norvégien Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Les écrivains français, de Catulle Mendès à Dujardin, de Mallarmé à Élémir Bourges, mais également les librettistes ou les musiciens-librettistes adoptent en effet le programme baudelairien pour suivre la réforme du drame lyrique instaurée par Wagner et érigée en gage de modernité. La boussole des artistes s’oriente au Nord, donnant lieu à ce qu’on peut appeler une « esthétique du froid3 » : le groupe d’élèves et de wagnéristes formé autour du compositeur César Franck s’y pliera : Catulle Mendès rédige pour la Gwendoline de Chabrier (1886) un livret situé lors du conflit entre Danois et Saxons d’après l’Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu’à nos jours, publiée en 1825 par Augustin Thierry. Vincent d’Indy rédige lui-même son Fervaal (1889) d’après Axel (1821) du Suédois Esaias Tegner et Charles Grandmougin s’inspire de Halte Hulda (1858) de Bjørnson4 pour la Hulda de César Franck écrite en 1884 et représentée en 1894.

La vogue du Nord

3La musique européenne regarde donc délibérément vers le Nord. L’exposition universelle de 1878 voit l’arrivée du compositeur norvégien ami de Wagner, Johan Svendsen (1840-1911), que Franck fréquente5 tandis qu’Édouard Lalo compose sa Rhapsodie norvégienne (1879). Edward Grieg compose des musiques de scène pour les pièces de Bjørnson (par exemple Sigurd Jorsalfar en 1872, ou les Scènes d’Olav Trygvason l’année suivante), ce que signale Le Gaulois dans son « Courrier des spectacles » du 23 avril 1894 à destination du grand public.

4Lors de sa création en 1894, Hulda de César Franck et Charles Grandmougin est sous-titrée « légende scandinave », ce qui correspond point pour point au programme baudelairien. Le critique musical du Temps atteste du caractère novateur et prescripteur de cette œuvre achevée dès 1884, mais non représentée intégralement jusqu’alors, ce que la vogue norvégienne permettra dix ans plus tard :

Cependant, à l’époque où fut composée Hulda, la Norvège était infiniment moins à la mode qu’elle n’est aujourd’hui mais, bien que l’ibsénisme et ses dérivés ne traitent généralement que des sujets plus modernes, visant, d’ailleurs, à un tout autre but esthétique, du moins résulte-t-il de cette influence que le cadre dans lequel se déroule l’action est d’ores et déjà familier au public français6.

5Si, comme le rappelle Tiersot, la Norvège et sa littérature était encore peu fréquentées par les artistes français dans les années 1870, comment le compositeur a-t-il eu connaissance de la pièce du poète norvégien ? En quoi Bjørnson constitue-t-il une pièce maîtresse dans la quête de la musique française d’une esthétique post-wagnérienne du froid et de la violence des temps barbares ?

6L’étude de la genèse de cette partition et de sa réception montre que la wagnérisation de Bjørnson participe du grand courant épique mettant en scène l’Europe barbare avec pour objectif de constituer une épopée lyrique nationale effectuant la synthèse du modèle wagnérien et du grand opéra à la française.

7La genèse d’Hulda remonte à 1870, date à laquelle César Franck fait, comme ses contemporains, des recherches sur les littératures du Nord en quête de sujets de livrets d’opéras. Il semble que ce soit un article d’Édouard Schuré, publié le 15 mars 1870 dans la Revue des Deux Mondes7 et intitulé « Un Poète norvégien de nos jours. – Biœrnstierne Biœrnson et ses Œuvres » qui fait découvrir aux lecteurs les premières œuvres du dramaturge. Dans ces textes où « le mythe se mêle à l’histoire8 » apparaît nettement, pour Schuré, la « race nordique », dans laquelle « les traits primitifs du germain sont mieux conservés même qu’en Allemagne où ils tendent à disparaître sous la culture générale9 ». La connaissance de cette « race10 » septentrionale sera précieuse pour qui entend suivre l’exemple wagnérien. La Norvège est la Scandinavie authentique et sauvage11 et Schuré se montre très élogieux pour « Houlda » [sic], pièce conçue en 1858 d’après une saga et soulignant la « grandeur tragique de l’héroïne » qui a « du sang de magicienne et de walkyrie dans les veines12 ». Il cite en outre, dès la première page, la traduction d’Edmund Lobedanz13 qui avait paru, en 1866, à Berlin, chez l’éditeur Bloch, indiquant que c’est bien dans cette traduction allemande que les connaissances françaises prennent leur source. Hulda n’a jamais jusqu’à présent été traduite en français.

8Franck savait-il que Wagner possédait ce livre qui figure dans la bibliothèque de Wanhfried14 ? Tout ce qui concernait les sagas du Nord, considérées comme sujet national, intéressait Wagner qui s’est inspiré via les adaptations des récits médiévaux allemands, des épopées scandinaves pour sa Tétralogie.

9Or Schuré, bon germaniste, donne dans son article de la Revue des Deux Mondes de larges extraits en français de la pièce via la traduction allemande de Lobedanz. Ce travail est donc fondamental pour les post-wagnériens, car il met à leur disposition non seulement Bjørnson, mais d’autres pans de la littérature norvégienne, suédoise et danoise. C’est très probablement aussi dans cet essai journalistique que Vincent d’Indy a trouvé la source du livret de Fervaal : Esaias Tegner y est également étudié.

Charles Grandmougin, un jeune wagnérien

10Fort de cette source d’inspiration qui correspond parfaitement à son horizon d’attente, Franck demande alors un livret au jeune poète et écrivain Charles Grandmougin, ami de son fils Georges, et hôte assidu de son salon du 95 boulevard Saint-Michel. Selon le compositeur Pierre de Bréville, élève de Franck :

Franck accepta avec joie le livret d’Hulda de Grandmougin, qui le satisfit absolument. Il avait désiré une action tragique avec des péripéties violentes. Son poète, – si l’on peut l’appeler ainsi, –le servit à souhait… Le premier acte s’inaugure par des meurtres qui se succèderont sans arrêt jusqu’à la fin de l’épilogue15.

11Charles Grandmougin fera ensuite une carrière littéraire entre patriotisme et mondanité si caractéristique que Proust en témoigne en l’introduisant symboliquement dans le salon de la duchesse de Guermantes en même temps que le roi d’Angleterre à qui il est présenté comme une gloire française16.

12Franck compose sa partition entre le 25 novembre 1879 et le15 septembre 1885 dans une optique assez wagnérienne au dire de ses disciples :

Un jour, je le surpris en train de travailler à Hulda, une partition des Maîtres-Chanteurs sur son piano. Je lui dis : « vous travaillez les Maîtres.

– Oui, je les lis un peu le soir pour m’échauffer puisque me voici compositeur de théâtre17. »

13Selon un autre de ses disciples, Étienne Destranges « le Maître avait pour cette œuvre une prédiction particulière ; à son lit de mort, il s’en fit même apporter la partition18 ». Pourtant, même si la présence de Bjørnson est attestée à Paris en 1863 et 1878, qu’il y séjourne de 1882 à 1887, puis y revient et y meurt en 1910, rien n’indique qu’ils se soient croisés.

Un librettiste engagé

14Charles Grandmougin lui, travaille en pleine esthétique wagnérienne puisqu’il a publié en 1873 une Esquisse sur Richard Wagner chez Flaxland, l’éditeur du compositeur qui a sa boutique place de la Madeleine et y reçoit les wagnériens. Cette brochure, qui lui ouvre les portes des cercles wagnériens, fait-elle partie des raisons qui poussent Franck à s’adresser à lui ? Le texte débute avec un avant-propos obligé pour toute publication sur Wagner dans les années 1870, compte tenu du contexte politique marqué par la guerre franco-prussienne : « En publiant cet opuscule, où je n’ai point caché ma grande sympathie pour Wagner, je ne crois pas avoir failli au patriotisme », s’excuse Grandmougin. Comme Massenet, comme Franck et Proust un peu plus tard, il découvre Wagner aux concerts Pasdeloup : « Je me souviendrai toujours du beau dimanche de décembre 1869 où l’on donna (chez Pasdeloup) la première audition de l’ouverture des Maîtres-Chanteurs19. »

15Il cite et paraphrase longuement l’essai de Baudelaire20, reprenant ses mots d’ordre, développant le rapprochement entre l’œuvre de Baudelaire et celle de Wagner. Mais il écrit aussi avec pour objectif esthétique le réemploi des épopées de « l’Europe barbare » telles que les décrivent Augustin Thierry et Jean-Jacques Ampère21. Il s’agit ainsi de rendre compte de la perception contemporaine des peuples nordiques appréhendés dans la brutalité, la barbarie et donc l’authenticité supposée des origines. Il cite les Eddas pour faire de Wagner le chantre « des époques primitives et des peuples brutaux22 » et s’émerveille du « prodigieux frémissement des barbares qui s’avancent en masse23 ». Il se réclame de l’ouvrage traduit par Émile de Laveleye La Saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord Scandinave24 où il puise cette anecdote qu’il envisage comme point de départ d’un livret d’opéra :

Ils enlevèrent le cœur d’Hialli de sa poitrine et l’apportèrent tout ensanglanté à Gunnar sur un plateau. (Qu’en eût dit Scribe ? Qu’eût fait Meyerbeer ?)25

16Son projet est donc de conserver le grand spectacle typique de l’époque des opéras de Meyerbeer ou Halévy, tout en suivant Wagner qui « s’éloigne des milieux habituels ; son esthétique, complètement nouvelle, peut se caractériser par tout ce qui est excessif, énorme, grandiose26 ». Ces sagas telles qu’il les reçoit chez Laveleye, montrent, pour lui, le passage du « grand homme historique » à la « figure épique » de sorte que « le collectif et le successif se combinant enfantent le grandiose27 ». La qualification de « peuples barbares des pays du Nord28 » pour caractériser ces épopées indispensables au drame post-wagnérien prend alors tout son sens. D’ailleurs Grandmougin accentue systématiquement la violence des situations et a donné cinq frères au héros Aslak qui n’en avait que trois chez Bjørnson, pour décupler l’impression de brutalité masculine et multiplier meurtres et cadavres : ce sont Gudleik, Eyric, Eynar, Thrond et Arne, comme les énumère Gudrun la mère des Aslaks. Chez Bjørnson n’existaient que Gudleik, Thrond et Arne.

17Soucieux de légitimer cette vision et de se situer dans une tradition poétique française et contemporaine, Grandmougin cite le poème de Leconte de Lisle Épiphanie29 : la Norvège, c’est le froid plus la violence :

Elle passe, tranquille, en un rêve divin,

Sur le bord du plus frais de tes lacs, ô Norvège !

Le sang rose et subtil qui dore son col fin

Est doux comme un rayon de l’aube sur la neige30.

18Il a également recours à Qaïn pour évoquer ces farouches guerrières du Nord :

Elles allaient, dardant leurs prunelles superbes,

Les seins droits, le col haut, dans la sérénité

Terrible de la force et de la liberté,

Et posant tour à tour dans la ronce et les herbes

Leurs pieds fermes et blancs avec tranquillité31…

Lohengrin, le modèle

19Pour Charles Grandmougin cependant, c’est Lohengrin, drame « à moitié historique32 », qui représente le mieux ces temps supposés barbares entre réalité et fiction. Or cet opéra romantique se situe au xe siècle : Wagner y a transposé, remarque Grandmougin, le combat d’Irinc, margrave de Tenemark avec Hagene de Troneje dans la saga des Nibelungen, disponible dans la traduction française d’Émile de Laveleye dès 1866 et qualifiée de « seule grande épopée nationale qu’aient produite les peuples de l’Europe depuis l’antiquité33 ». Grandmougin en retient le choc titanesque et grandiose de « cette musique de fer » dont les guerriers « faisaient retentir les palais et les tours de leurs terribles chocs34 ». Il lit en outre d’anciennes chroniques, comme celle d’« Olaus le Grand, Histoire des pays septentrionaus [sic] » qu’il cite sur la partition chant / piano35, pour mettre en scène les combats avec plus d’authenticité. Il emprunte à cette chronique les indications données dans les didascalies pour régler le morceau traditionnel dit de « la danse des épées », combat de parade fictif entre les guerriers qui, dans le drame lyrique de Franck, devient peu à peu sérieux et où les deux chefs finissent par s’entretuer : là encore il s’agit d’accentuer la violence des situations :

[…] changeant de rang, ils se mettent en figure hexagone, puis retirent leurs épées et les lèvent en haut, défont l’hexagone de façon que sur la tête il y ait une rose carrée, puis ils frappent leurs épées les unes contre les autres, ils défont leur danse, marchent en arrière fort vite puis reviennent36.

20La transposition de l’action de Halte Hulda du xiiie au xie siècle permet un autre rapprochement avec Wagner parce que le xie siècle est considéré comme « l’époque où le roi Olaüs le Saint établit le christianisme en Norvège, et où, peu à peu, la religion nouvelle se fusionne avec le paganisme », signale le critique Charles Van den Borren37. Or, que ce soit dans Tannhäuser (1845), Lohengrin (1850) ou Parsifal (1882), l’affrontement entre paganisme et christianisme est un thème majeur des partitions wagnériennes et de la littérature post-wagnérienne. Le critique Maurice Touchard donne pour source principale à Hulda, Lohengrin, dans son étude de 191238. Cependant les hésitations du héros Eiolf entre la douce et chrétienne Swanhilde, et Hulda, la sauvage et enivrante païenne, rappellent également celles de Tannhäuser, déchiré entre Vénus et Élisabeth.

21Sommet de la violence, le choc des religions est la clé de voute des drames wagnériens, qu’il s’agisse de Gwendoline de Chabrier, de Fervaal de d’Indy, de Ghiselle, l’autre opéra (inachevé) de Franck, entre autres. L’avertissement placé en tête de la partition le souligne bien : « C’est la Scandinavie héroïque, à demi païenne, que Bjoernson ressuscite dans ses vers et dont il revit avec ivresse la vie tumultueuse39. »

Extension du domaine de Bjørnson

22Si l’on confronte la version allemande de Lobedanz de 1866 et le livret de Grandmougin, on s’aperçoit que l’acte I du livret a été entièrement ajouté pour présenter l’héroïne d’ascendance paternelle païenne dans sa farouche énergie, ce qui n’était pas chez Bjørnson mais correspond aux aspirations des wagnéristes. Halte Hulda compte en effet trois actes, Hulda de Grandmougin, quatre, dont le premier est entièrement inventé. Le critique Charles Van den Borren, auteur d’une longue étude sur les deux œuvres dramatiques de César Franck, Hulda et Ghiselle, en 1907, se félicite de cette mise en parallèle de deux femmes et de deux religions :

Usant de toutes les ressources du contraste, le musicien fait dire par la mère de Hulda une douce prière chrétienne, pleine de cette ferveur inspirée dont lui seul peut-être, au xixe siècle, eut le secret ; peu après, Hulda, débordante d’énergie farouche et d’aveugle confiance dans les « esprits », chante sa prière à elle ; une prière sauvage, aussi grandiose de lignes, au point de vue musical, que la silhouette littéraire de la Hulda de Bjœrnson. Ce passage de la partition est l’un de ceux dans lesquels Franck, outrepassant M. Grandmougin, a retrouvé le poète Scandinave40.

23Le commentaire ne signale pas que l’acte n’est pas chez Bjørnson mais, au contraire, le justifie comme respectant l’esprit de la pièce en mettant l’accent sur le caractère barbare et païen de Hulda qui fait de l’héroïne « cette fauve Walkirie [sic], libre et énergique, qui s’en va combattant les guerriers et n’épousant que ses vainqueurs41 ». Le contraste entre la douceur chrétienne et la barbarie païenne paraît si naturel, vu l’horizon d’attente de cette fin du xixe siècle d’esthétique très wagnérienne que les critiques ne remarquent pas que cette situation n’existe pas chez Bjørnson42 même s’ils n’ont eu accès au texte que par Lobedanz.

24Hulda, hystérisée, symbolise la sauvagerie de la nature primitive telle que l’imagine l’esthétique fin-de-siècle, à l’image de la Kundry de Parsifal. Comme l’avait noté Édouard Schuré : « La folle flamme des sens, comme une lave souterraine, brûle en elle et fait pétiller de volupté hardie chaque goutte de son sang43. » Notons que cette réplique attribuée dans le livret à la vieille Hallgerde est une citation directe de l’article de Schuré44, lequel est donc bien la source du librettiste.

25La légende scandinave de Grandmougin et Franck s’ouvre sur un duo entre Hulda et sa mère qui attendent le retour du « père attendu ». La fille prie les « Esprits par qui les mers sombres sont déchaînées » et la mère le « maître éternel en qui ma faiblesse se fie45 ».

26De nombreux critiques46 pointent l’incohérence de cette situation qui semble à rebours de l’histoire : la mère est chrétienne et la fille païenne :

Mais pourquoi M. Grandmougin fait-il de la mère de Hulda une chrétienne et de Hulda une païenne ? Il y a là une anomalie qui ne s’explique pas. M. Gilbert-Augustin Thierry a plusieurs fois fait appel à cette juxtaposition du christianisme et du paganisme, dans Ghiselle ; mais il l’a fait avec beaucoup plus de tact que M. Grandmougin47.

27Cette situation place en effet la mère et la fille dans une situation instable qui les voue au destin tragique. Elle s’explique cependant par la problématique de Bjørnson liée à une situation historique. Chez le dramaturge norvégien, en effet, Hulda la boiteuse évolue entre deux mondes, son Islande natale et la Norvège colonisatrice où elle est forcée de vivre. Cette existence bancale entre deux visions et deux mondes, Grandmougin et Franck l’ont donc transposée entre paganisme et christianisme, faisant d’elle une femme en proie à toutes les violences que symbolisait sa claudication : elle est du côté du père, de la tribu sauvage des Hustawick, les Islandais. Si la Walkyrie est prise en étau entre le monde des dieux (obéissance à Wotan) et le désir de sauver les hommes (Siegfried), Halte Hulda est également entraînée dans un conflit de loyauté entre la fidélité à ses origines, l’Islande, et sa survie en pays hostile, la Norvège, où elle a été mariée de force et où elle est une dévoyée décidée à survivre et à se venger. Son combat entre ainsi en résonnance avec les préoccupations et les courants romantiques et nationalistes du xixe siècle. La Norvège n’est plus, depuis 1814, unie au Danemark mais à la Suède, et les courants artistiques s’efforcent de se démarquer des deux « oppresseurs » successifs : sagas et légendes témoignent, pour les écrivains et les lecteurs de l’époque, de cette aspiration au récit national norvégien, tandis que paradoxalement les Norvégiens (entre 1260 et 1380), puis les Danois oppriment toujours les Islandais48.

28C’est d’ailleurs au peuple, symbolisé, dans la partition, par le chœur des pêcheurs, qu’il revient de souligner la terreur de Hulda attendant dans l’angoisse le retour des siens à l’acte I : ce thème est repris au quatrième acte par un très inhabituel quatuor de saxophones dont se souviendra d’Indy dans Fervaal. Pour Étienne Destranges, il s’agit d’« une des perles de la partition49 ». Mélodiquement, ce thème annonce très clairement le Pelléas et Mélisande de Debussy où le peuple (paysans et pêcheurs) est également le témoin impuissant des violences extra et intrafamiliales.

29L’acte I se termine sur la malédiction de Hulda la « vierge terrible aux doux yeux » face à son bourreau :

Hulda à Gudleik

Va ! ne ris pas ainsi parce que je suis femme !

Ne ris point, non ne ris point

Quand le cœur est de fer, le bras est assez fort

Souviens-toi ! Pour ta race infâme,

Je serai la ruine et je serai la mort50 !

30L’acte II récupère l’acte I de Bjørnson avec la chanson de l’hermine, directement inspirée de la scène des fileuses dans Le Vaisseau fantôme que Grandmougin a entendue chez Pasdeloup à l’hiver 187051, mais qui calque aussi la scène imaginée par Bjørnson, où l’on voit Hallgerde et Thordis occupées à coudre un manteau de guerrier, prétexte commode à raconter ce qui doit être su du spectateur en amont. Pour Maurice Touchard52, la couleur musicale de cet acte tend aussi bien vers Grieg, pour son usage des motifs populaires, que vers Bizet (Les Pêcheurs de perles) montrant, comme pour le livret, le caractère d’hybridité musicale de cette tentative d’intermédialité.

31Mais c’est surtout l’acte III qui fait la réputation de Hulda par sa proximité avec le modèle du genre, le duo de Tristan53. Hulda a ainsi épousé le chef vainqueur Gudleik, mais aime Eiolf le chevalier, comme elle d’origine islandaise, mais qui est fiancé à Swanhilde. Les scènes 2 et 3 calquent la scène 2 du deuxième acte du drame wagnérien :

Ma voix t’appelle ! oh ! viens ! c’est l’heure coutumière

L’heure où le jour est endormi […]

Tu tardes trop Eiolf ! viens54 !

32L’invocation à la nuit fait ainsi écho à celle de Tristan et Iseult :

O nuit sereine, ô nuit profonde,

Viens, arrache-nous au monde

Et recueille-nous, tous deux,

Dans ton sein mystérieux55.

Inévitable Tristan

33Chez Bjørnson, dans la traduction allemande, Hulda et Eiolf se saluaient d’un peu lyrique « Gruss Gott » ; chez Grandmougin ils répètent en écho leurs noms, comme chez Wagner : « Hulda ! » chante Eiolf sur le fameux accord de septième de Tristan (fa dièse / sol dièse).

34Le duo d’amour est le « point culminant de la partition », souligne Étienne Destranges qui s’enthousiasme pour « les derniers bruits du soir [qui] meurent sous le ciel d’or » et la « divine extase » du couple adultère56.

35Les critiques ont enfin leur Tristan français. Pour Tiersot, dans cette « page d’une exquise poésie […] Franck n’a pas fait mieux57 », tandis que, pour Touchard :

Le troisième acte est le point culminant de la partition, il n’est pas indigne de Wagner. L’avouerai-je, au risque d’être lapidé par les farouches desservants du culte franckiste ? Leur dieu, par sa luxuriance symphonique, ses fluctuations harmoniques, me semble plus proche de la nébulosité germanique que de la clarté latine58.

36Henry Bauer souligne également que « l’ouvrage, par l’impétueux et le généreux de l’inspiration, évoque le souvenir de Tristan et Iseult59. »

37L’œuvre se clôt sur la mort volontaire et sacrificielle d’Hulda, laquelle rappelle celle d’Isolde :

N’approchez pas de moi car je meurs de mon gré !

Il faut que mon âme s’envole

Vers le repos sans fin longuement désiré

J’entends déjà des voix

Dont l’étrange douceur vers l’abîme m’appelle.

Terre maudite, adieu, adieu pour la dernière fois !

Je vais connaître enfin la justice islandaise éternelle

Dans l’insondable immensité60 !

38Dans la traduction de Victor Wilder Iseult en effet s’écriait :

Immense immensité,

Je me plonge et m’abîme

Sans conscience, — ô volupté61 !

39Sur la première page de la partition originale conservée au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, le compositeur a écrit pour bien établir la filiation : « Ainsi finit mainte saga islandaise. »

40Cette conclusion était présente chez Bjørnson (du moins dans la traduction de Lobedanz62), mais prononcée par Thrond « au moment où Hulda s’est entendue avec lui pour faire périr Eiolf par le feu d’un incendie63 », et non après le suicide de Hulda : elle évoquait, comme modèle du scenario des sagas, la violence et le complot, et nullement, comme chez Grandmougin, la mort sacrificielle qui renvoie à Tristan.

Hulda, synthèse des esthétiques

41Pourtant, comme on l’avait constaté avec l’allusion à Scribe et Meyerbeer, Franck et Grandmougin entendent synthétiser tradition du grand opéra français et drame lyrique wagnérien en conservant la tradition du ballet du troisième ou quatrième acte, ballet dont on sait que Wagner avait refusé de s’y plier pour Tannhäuser en 1861, le situant, de guerre lasse, à l’acte I où l’arrivée tardive des abonnés le leur avait fait manquer. Or le début de l’acte IV comporte bien un ballet mythologique qui retrace la lutte de l’hiver et du printemps qui semble inspiré du folklore que signale Schuré : « Adieu l’hiver et ses terreurs au mois de juin, on danse aux vallées64. » Franck y a également introduit deux airs populaires norvégiens65. La collecte des airs traditionnels est en effet très en vogue à la fin du xixe siècle : Debussy, Franck, Chabrier, d’Indy s’y livrent abondamment dans une optique de renouvellement des sonorités et de quête d’authenticité. Ce véritable ballet que Franck a particulièrement soigné sera d’ailleurs souvent joué à part et demeure, pour la critique « le point lumineux de cet ouvrage ». « Quoi qu’il arrive, le ballet allégorique de César Franck restera66 » car « l’auteur d’une si pure merveille a eu, ne craignons pas de l’affirmer, un rayon de génie67… » Il est en outre dansé par la grande ballerine Virginia Zucchini, ce qui renforce sa notoriété.

42Franck entend donc bien se situer, dans cette partition intermédiale, entre la tradition de l’opéra français (à sujet plutôt historique et comportant un emploi pour le corps de ballet de l’Opéra) et celle du drame lyrique wagnérien (à sujet épique, mythique et nordique).

L’opéra des paradoxes

43Cette légende scandinave, présentée comme un opéra inspiré par l’esthétique du froid et du Nord brutal, fut in fine représentée au Sud, à Monte-Carlo, de façon posthume, le 8 mars 1894 par Raoul Gunsbourg qui vient d’arriver à la tête de l’opéra, en 1892 et y restera jusqu’en 1951.

Affiche de l’opéra

44Gunsbourg veut se démarquer des autres scènes lyriques et montre une certaine audace dont la critique lui sait gré :

Il faut donc féliciter grandement M. Raoul Gunsbourg d’avoir pris l’initiative de faire connaître cette admirable partition et de l’avoir montée avec tout le soin qu’elle mérite. La représentation qui se termine marque une date significative dans l’histoire de la musique. C’est un honneur que d’avoir su y attacher son nom68.

45Franck avait essuyé les refus de l’opéra de Paris, sous la direction d’Auguste Vaucorbeil entre 1879 et 1884, et même de la Monnaie de Bruxelles où pourtant Chabrier, Chausson ou d’Indy avaient été joués. Le rapport sur le livret conservé aux archives nationales sous la cote BMO A.N., AJ13 1197 indique un livret injouable, d’une violence inacceptable sur la scène parisienne69. Il sera en effet généralement éreinté par la critique :

Le poème de Hulda, à quoi bon le cacher, n’est pas des meilleurs. Il a été écrit par M. Ch. Grandmougin, d’après une pièce de Bjoernstjerne-Bjoernson qui, paraît-il, vaut mieux que le livret70.

46Maurice Touchard, à son tour, qualifie Hulda de « femme fatale d’un romantisme fatigué » et Swanhilde d’« Ophélie de pacotille », tandis que, pour lui, « un scandinavisme édulcoré selon les recettes de Scribe » parsème le livret71. La remarque est cependant pertinente, malgré le sarcasme voulu, car Bjørnson a dirigé deux théâtres à Bergen et Christiania où les pièces de Scribe étaient souvent montées. L’influence a donc pu s’effectuer de façon intertextuelle de Scribe à Bjørnson et de ce dernier à Grandmougin. Edmond Stoullig s’indigne à son tour d’« un livret bâclé à la va comme je te pousse72 » dont la violence est systématiquement vilipendée : « il y a peu d’exemples à la scène d’œuvre aussi tragique et de pareille tuerie73 ! », s’indigne Pierre de Bréville.

47Mais la partition du maître César Franck est, en revanche, louée pour sa tentative de synthèse entre tradition française et modernité wagnérienne, esthétique du froid et modération hexagonale. Les critiques sont cependant interloqués du paradoxe que présente la création d’une œuvre de Franck, surnommé le Pater seraphicus par ses élèves74, et dont le nom est attaché à la musique d’obédience religieuse, dans un lieu de plaisir où l’argent semble plus compter que la valeur artistique. Est-ce la place d’une œuvre considérée comme l’avenir de l’opéra français « sérieux » ? La vieille opposition romantique entre art et argent ressurgit et n’est pas exempte de relents antisémites : « Il est même bizarre de penser que c’est du temple de l’Or, de la capitale du pays de Rastaquouérie, que nous vient l’écho d’un pareil accueil fait à une œuvre de si hautes visées75. » Quant au compositeur Alfred Bruneau, il renchérit : « Entre deux accords austères nous arrivent, mêlés aux appels polis des croupiers, aux paroles étouffées des joueurs, le bruit symbolique de l’argent76. »

48Cependant le ministre de l’Éducation et des Cultes prend acte que « l’Art français s’est affirmé avec éclat à Monte-Carlo dans Hulda de César Franck77 », indiquant ainsi combien, sous la Troisième République, opéra et politique sont liés. Le fils de Franck en profite pour réclamer la création de Hulda à Paris :

Aussi tous les vrais artistes […] vous applaudiront chaleureusement de monter cet hiver Les Maîtres chanteurs ; mais ils vous remercieront, croyez-le bien de prouver aux étrangers en montant aussi Hulda, que l’Allemagne n’a pas le monopole du drame lyrique […].

– Si les vrais musiciens […] applaudissent la vulgarisation en France de l’œuvre de Wagner, d’ailleurs consacrée depuis bien des années et qui peut-être pouvait se passer d’une réparation aussi… continue, ils seraient, j’en suis certain, très fiers d’accomplir une autre réparation qui s’impose chaque jour davantage, une réparation inévitable, et dont l’éclat rejaillirait sur l’art français si l’on opposait, disent-ils, au chef de l’école allemande, le chef incontesté de notre école nationale, à un créateur un créateur, à Wagner, César Franck78.

49En dépit de ces affirmations nationalistes, si « l’art allemand » avait été proclamé par Wagner dans Les Maîtres chanteurs et lors de l’inauguration de Bayreuth en 1876, l’art français reste à imposer et à dégager de l’orbe wagnérienne. L’enjeu pour Franck, c’est donc de « tenir compte de l’apport considérable de Wagner sans faire du Wagner79 ». « Il y a quelques années, écrit Tiersot, on eût dit de Hulda, c’est du Wagner80. » Pourtant, pour le musicologue, il s’agit bien d’un opéra « dans toute la force du terme, un opéra classique ». Et d’ailleurs c’est bien le mot opéra qui figure sur la partition et non drame lyrique comme sur celles d’autres compositeurs français : Hulda, Opéra en quatre actes et un épilogue (Légende scandinave)81.

50Le leitmotiv étant considéré à l’époque comme une marque particulière d’allégeance au système wagnérien, il convient également d’en dédouaner Franck :

Ils [les leitmotivs] ne sont pas comme chez Wagner la base même du tissu dramatique musical, mais un compromis entre le leit-motif wagnérien et le thème rappelé et varié que Franck avait le premier pratiqué dans son trio en fa dièze mineur, puis dans Rédemption, les Béatitudes, le Quintette… et qui lui sert, cette fois encore, à donner musicalement de l’unité à ses partitions82.

51Étienne Destranges signale à la page 36 (mesure 4) de la partition Choudens « à l’orchestre une phrase qui peut être considérée comme un motif de vengeance83 », mais il ajoute aussitôt :

On y trouve bien quelques retours de différents motifs mais ils n’offrent pas les qualités du véritable motif conducteur, et, dans ces conditions, je ne crois pas qu’on doive les considérer comme tels84.

52Joël-Marie Fauquet partage cet avis en affirmant que le « rappel motivique ou thématique est avant tout un élément de cohérence85 », ce qui prouve que pour les musicologues du début du xxe siècle comme pour les contemporains, Hulda est une œuvre singulière et puissamment originale par sa forme synthétique, ce que confirme Alfred Bruneau : « Par sa forme d’apparence classique, il se pourrait que ce beau drame lyrique déconcertât l’intransigeance distinguée de quelques ignorants86. »

53En effet, les innovations harmoniques pré-debussystes comme les leçons du grand opéra français et même italien, et celle du drame wagnérien, font de cette œuvre intermédiale une partition dont les formes d’expressions multiples et la transgression des diktats esthétiques reflètent une volonté d’ériger la modernité en synthèse et non pas en rupture. La pratique artistique de César Franck et de son librettiste dans Hulda témoigne d’une volonté de se situer entre les disciplines pour entamer un dialogue et des échanges qui ont été perçus à l’époque comme fondateurs :

Oui, le « père Franck » n’est pas seulement le maître vénéré de la jeune école française, il est encore le père de la jeune école belge à venir. À l’égal de Wagner, plus que Wagner, il devrait être étudié par nous, ardemment, pieusement87.

54Ainsi Bjørnson a-t-il été moins wagnérisé qu’utilisé à des fins intermédiales tendant à dépasser les esthétiques d’une époque en les conciliant : cette tentative d’élaboration d’un art national construit sur la mise en valeur de l’interdépendance échappait cependant trop à la radicalité exigée par la modernité pour s’imposer au répertoire.

1 Baudelaire, « Richard Wagner et Tannhauser à Paris », Paris, Dentu, 1861, p. 26. Disponible sur Gallica.

2 Ibid., p. 47.

3 Stephanie Wodianka, « Localisations de l’art : conceptions d’une “esthétique du froid” de L’Histoire des Peuples du Nord (Olaus Magnus, 1555) au Tasse (Il Re Torrismondo, 1587) », dans Babel, 32, 2015, p. 129-158.

4 Résumé de l’intrigue de Halte Hulda de Bjørnson : en Norvège, vers la fin du xiiie siècle, sous le règne du roi Hakon le Vieux. La pièce s’ouvre sur un trio de femmes pleurant la perte de Gudleik Hustadvik, fils d’Aslak, assassiné par Eiolf Finsson. Hallgerde, sœur de Gudleik, maudit Hulda, sa veuve qu’elle accuse d’avoir fomenté la discorde au sein du clan Aslak. Halte Hulda est en effet la dernière survivante d’une famille d’origine islandaise qui fut toujours en lutte avec les Aslak, norvégiens. Son père a été tué par le clan, sa mère en meurt. Orpheline, Hulda a été enlevée par les Aslak dont elle jure de se venger. Convoitée par les trois fils Aslak, elle a épousé sous la contrainte Gundleik, mais s’est éprise d’Eiolf chef des armées norvégiennes qui est lui-même engagé envers une autre, Swanhilde. Elle a poussé Eiolf à tuer Gudleik. Pour le venger, le père des Aslak affronte à son tour Eiolf qui le met à mort à la grande satisfaction d’Hulda. Elle entend alors se réfugier avec lui en Islande sa vraie patrie. Mais Eiolf la trahit et revient à Swanhilde. Elle le piège et l’entraîne à la mort dans le palais embrasé.

5 Joël-Marie Fauquet, César Franck, Paris, Fayard, 1999, p. 776.

6 Julien Tiersot, « Hulda », Le Temps, 6 mars 1894.

7 Édouard Schuré, « Un Poète norvégien de nos jours. – Biœrnstierne Biœrnson et ses Œuvres », Revue des Deux Mondes, 15 mars 1870, t. 86, p. 333-363.

8 Ibid., p. 335-336.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Voir aussi l’article de Vincent Giroud, « L’Inspiration nordique et mérovingienne dans l’opéra fin-de-siècle », dans le livre-disque César Franck, Hulda (2023). Disponible en ligne à l’adresse : https://www.bruzanemediabase.com/sites/default/files/2024-01/hulda_giroud_fr.pdf.

12 Édouard Schuré, art. cité, p. 360.

13 Ibid., p. 333.

14 Voir Archives du Richard Wagner Museum Bayreuth à l’adresse suivante : https://www.wagnermuseum.de/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/bestandsliste_wahnfried.pdf.

15 Pierre de Bréville, « L’œuvre dramatique de César Franck », dans Histoire du théâtre lyrique en France depuis ses origines jusqu’à nos jours, partie 2. De la révolution à 1900, Paris, Ministère des P.T.T. Direction de la radiodiffusion. Poste national Radio-Paris, s. d., p. 175.

16 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1983, p. 743-744.

17 Charles Bordes, « Le sentiment religieux dans l’œuvre de César Franck », Le Courrier musical, 1er novembre 1904.

18 Étienne Destranges, L’Œuvre lyrique de César Franck, Paris, Fischbacher, 1896, p. 43.

19 Charles Grandmougin, Essai sur l’œuvre de Richard Wagner, Paris, Flaxland, 1873, p. 9.

20 Ibid., p. 50-55.

21 Voir Cécile Leblanc, « De Roland à Vercingétorix, l’épopée de l’Europe barbare : enjeux politiques », dans L’Épopée au temps de Berlioz, dir. Gisèle Seginger et Cécile Reynaud, Paris, Éditions Le Passage, 2024, p. 151-170.

22 Charles Grandmougin, op. cit., p. 64.

23 Ibid., p. 69.

24 La Saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord Scandinave, traduction précédée d’une étude sur la formation des épopées nationales par Émile de Laveleye, Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboekhoven et Cie, 1866.

25 Charles Grandmougin, op. cit., p. 66.

26 Ibid., p. 46.

27 Ibid., p. 65.

28 Julien Tiersot, « Hulda », Le Temps, art. cité.

29 Le poème, écrit en 1875, a été mis en musique par Camille Benoit en 1885, Georges Hüe en 1889 et Charles Koechlin en 1900, ce qui confirme l’intérêt des musiciens pour ces thématiques à cette période.

30 Charles Grandmougin, op. cit., p. 59.

31 Ibid.

32 Émile de Laveleye, op. cit., p. 6.

33 Ibid.

34 Charles Grandmougin, op. cit., p. 69.

35 César Franck, Hulda, Partition chant piano, Paris, Choudens, 1894, p. 92-93. Note : « Histoire des pays septentrionaus par Olaus le Grand, Goth, archevêque d’Upsale, 1561, traduit du latin en français par l’auteur. »

36 Ibid., p. 92-93.

37 Charles Van den Borren, L’Œuvre dramatique de César Franck, Hulda et Ghiselle, Bruxelles, Schott frères, 1907, p. 53.

38 Maurice Touchard, « César Franck, auteur dramatique, Hulda », Nouvelle Revue, 1er novembre 1912, p. 535.

39 Première page de la partition chant et piano. César Franck, Hulda, Partition chant piano, éd. citée.

40 Charles Van Den Borren, op. cit., p. 79.

41 Charles Grandmougin, op. cit., p. 69.

42 L’article de l’Encyclopedia universalis commet la même erreur.

43 Première page de la partition Choudens pré-citée.

44 Édouard Schuré, art. cité, p. 357.

45 César Franck, Hulda, acte I, scène 1, éd. citée, p. 2.

46 Étienne Destranges, art. cité, p. 46.

47 Charles van den Borren, op. cit., p. 53.

48 On retrouve aujourd’hui cette thématique dans les romans d’Arnaldur Indridasson.

49 Étienne Destranges, op. cit., p. 52.

50 César Franck, Hulda, acte I, partition pré-citée, p. 7.

51 Charles Grandmougin, op. cit., p. 11.

52 Maurice Touchard, op. cit., p. 541.

53 Joël-Marie Fauquet, op. cit., p. 791.

54 César Franck, Hulda, partition pré-citée, p. 22.

55 Tristan et Iseult, poème et musique de Richard Wagner, traduction française de Victor Wilder, Leipzig et Bruxelles, Breitkopf et Härtel, 1886, p. 46.

56 Étienne Destranges, op. cit., p. 49-50.

57 Julien Tiersot, « Hulda », Le Temps, art. cité.

58 Maurice Touchard, art. cité, p. 541

59 Henry Bauer, « Les Premières représentations », L’Écho de Paris, 6 mars 1894.

60 César Franck, Hulda, acte IV, scène 7, éd. citée.

61 Richard Wagner, Tristan et Iseult, trad. citée, p. 78. Remarquons cependant que la Hulda de Bjørnson, qui meurt dans un brasier était plus « tristanesque » que celle de Grandmougin qui se jette dans le fjord, comme la Senta du Vaisseau fantôme.

62 Edmund Lobedanz, op. cit., p. 111.

63 Charles Van den Borren, op. cit., p. 71.

64 Édouard Schuré, art. cité.

65 Julien Tiersot, « Semaine théâtrale, Hulda », Le Ménestrel, 11 mars 1894.

66 Charles Darcours, « Théâtre du Casino », Le Figaro, 5 mars 1894.

67 Edmond Stoullig, « Les premières, théâtre de Monte-Carlo », Le National, 6 mars 1894.

68 Alfred Bruneau, « Hulda de César Franck », Gil Blas, 6 mars 1894.

69 Joël-Marie Fauquet, op. cit., p. 788.

70 Étienne Destranges, op. cit., p. 44.

71 Maurice Touchard, art. cité, p. 539.

72 Edmond Stoullig, « Les premières, Hulda », Le National, 6 mars 1894.

73 Pierre de Bréville, op. cit., p. 178.

74 Vincent d’Indy, César Franck, Paris, Félix Alcan, 1906, p. 216.

75 Julien Tiersot, « Semaine théâtrale, Hulda », art. cité.

76 Alfred Bruneau, « Hulda », art. cité.

77 Arthur Pougin, « La Distribution des prix au Conservatoire », dans Le Ménestrel, 12 août 1894.

78 Lettre de Georges Franck à Bertrand, directeur de l’opéra (1892), citée par Michael Stegemann, « Franck und Saint-Saëns », dans César Franck, Werk und rezeption, dir. Peter Jost, Stuttgart, Franck Steiner Verlag, 2004, p. 274.

79 Joël-Marie Fauquet, op. cit., p. 772.

80 Julien Tiersot, « Hulda », art. cité.

81 Partition chant-piano pré-citée.

82 Pierre de Bréville, op. cit., p. 174.

83 Étienne Destranges, op. cit., p. 46.

84 Ibid., p. 53.

85 Joël-Marie Fauquet, op. cit., p. 772.

86 Alfred Bruneau, art. cité.

87 Charles van Den Borren, op. cit., p. 41.

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2059.html.

Quelques mots à propos de : Cécile Leblanc

Sorbonne-Nouvelle

CRP19

Cécile Leblanc est professeure de littérature française à la Sorbonne-Nouvelle. Spécialiste du wagnérisme dans la littérature et les arts (Wagnérisme et création, Paris, Champion, 2005, Le Wagnérisme dans tous ses états, Paris, PSN, 2016), elle travaille surtout sur la réception et l’intermédialité musicales dans l’œuvre de Marcel Proust. Auteur de Proust écrivain de la musique, l’allégresse du compositeur (Turnhout, Brepols, 2017) et de Musiques de Proust avec Nathalie Mauriac Dyer et Françoise Leriche (Paris, Hermann, 2020). Elle a participé au Cahier de L’Herne consacré à Proust en 2021 et à l’exposition Proust, la fabrique de l’œuvre : elle y a rédigé les articles « Concert » et « Septuor » pour le catalogue (Paris, Gallimard / BNF, 2022). Derniers articles parus en 2024 : « Proust au casino, des valses viennoises à l’objet sonore », dans Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (Arles, Actes Sud / Palazetto Bru Zane, sous la direction de Martin Guerpin et Étienne Jardin) et « De Roland à Vercingétorix, l’épopée de l’Europe barbare : enjeux politiques » dans L’Épopée au temps de Berlioz (Paris, Le Passage, sous la direction de Gisèle Séginger et Cécile Reynaud).