Sommaire

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

- Solenne Guyot Avant-propos

Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart

- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

Nicolas Diassinous

1La diffusion des théâtres du Nord en France est principalement le fait des avant-gardes théâtrales de la fin du xixe siècle1. Du mot même de Lugné-Poe, la création des Revenants2 (Gengangere) d’Ibsen par André Antoine, première pièce de cette vague septentrionale jouée à Paris, constitue un « coup de tonnerre dans la vie de la scène de France3 », certes parce que l’argument de ce drame avait un parfum de scandale, mais aussi parce que ces dramaturgies de la modernité devaient bouleverser le paysage dramatique français. Ces mêmes Antoine et Lugné-Poe, le premier au Théâtre-Libre, le second d’abord au cercle des Escholiers, puis au Théâtre de l’Œuvre, vont alors se partager – pour ne pas dire se disputer – ce répertoire scandinave qu’ils entendent importer sur la scène française, chacun selon l’obédience qu’il représente.

2C’est peut-être d’ailleurs à travers ce répertoire du Nord que prend véritablement naissance l’art de la mise en scène, car un même auteur dramatique peut désormais être interprété – dans toutes les acceptions de ce terme, c’est-à-dire à la fois compris et joué – de manière totalement différente, selon qu’il soit monté sur la scène du Théâtre-Libre ou bien au Théâtre de l’Œuvre. Ainsi en va-t-il d’Ibsen, dont le théâtre a pu être tantôt infléchi du côté du naturalisme, et tantôt du côté du symbolisme4, parfois à rebours du sens du texte, ce qui put étonner en Norvège, à commencer par le dramaturge lui-même.

3Un certain nombre de travaux ont déjà mis en lumière « l’irruption » d’Ibsen et de Strindberg dans l’univers théâtral français des années 18905, mais parce qu’il a été moins joué dans cette France du tournant du siècle, que par exemple en Allemagne6, Bjørnson n’a finalement que peu été étudié par le prisme des mises en scène de ses pièces en France, à cette époque, ni d’ailleurs par celui de sa réception française jusqu’à nos jours. Pourtant, à l’instar de l’auteur du Canard sauvage [Vildanden] et de celui de Mademoiselle Julie [Fröken Julie], l’auteur d’Une faillite [En Fallit] et d’Au-dessus des forces humaines [Over Ævne] dispose lui aussi d’une place de choix dans ce corpus septentrional dont se sont emparées les avant-gardes théâtrales fin de siècle, notamment symbolistes. Si numériquement, il ne saurait rivaliser avec son compatriote norvégien dont une part considérable de la production a été représentée par Lugné-Poe7, Bjørnson semble occuper une position privilégiée dans le cœur du directeur de l’Œuvre qui écrit dans le deuxième tome de ses Souvenirs et Impressions de théâtre :

De toutes les pièces représentées à « l’Œuvre », aucune ne m’est peut-être aussi chère, – je parle de la première partie d’Au-dessus des forces, – aucune ne m’a laissé autant de mélancolie dans l’esprit, de n’avoir pu la reprendre plus souvent ; malheureusement elle présente des difficultés insurmontables à un directeur accidentel, comme je l’ai toujours été.

Il est incontestable qu’Au-dessus des forces humaines (première partie) demeure un des grands chefs-d’œuvre contemporains. Pour cette raison, certainement, personne ne le joue8.

4L’affection de Lugné-Poe pour Au-dessus des forces humaines le conduit à monter cette pièce plusieurs fois au cours des premières années de l’Œuvre, c’est-à-dire durant la période symboliste de son directeur, quoiqu’il ait exprimé son regret de ne pas avoir pu le faire plus souvent. Il crée d’abord en 1894 la première partie du diptyque, puis reprend en 1897 cette même première partie, au prétexte d’introduire la seconde, jouée quelques jours plus tard. Sans être exceptionnel, le procédé de la reprise reste somme toute limité dans les pratiques de programmation de ce théâtre, si l’on excepte le cas spécifique des tournées, et permet donc de distinguer les spectacles repris comme la vitrine de l’Œuvre, ce qui démontre l’intérêt que Lugné-Poe portait aussi bien à Ibsen qu’à Bjørnson.

5Que Lugné-Poe déclare, près de quarante ans après l’avoir montée, que cette pièce est celle qui, de toutes ses créations, lui est la plus chère, alors même qu’elle ne semble pas avoir connu la postérité qui correspondrait à une telle place, a de quoi nous interroger. Qu’est-ce qui motive initialement son choix de s’emparer d’Au-dessus des forces humaines ? Est-ce parce qu’il s’agit d’une œuvre, selon lui, intrinsèquement symboliste ou bien d’une œuvre dont la ductilité favorise effectivement cet infléchissement vers l’esthétique du directeur de l’Œuvre ? Devons-nous envisager de la même manière le projet de 1894 et celui de 1897, sachant que la seconde partie de ce diptyque est résolument différente de la première ? L’objectif de cette étude sera de saisir la spécificité du Bjørnson de Lugné-Poe.

La « Septentriomanie »

6La volonté de Lugné-Poe de monter, après Ibsen et Strindberg, un autre auteur scandinave, s’inscrit en premier lieu dans tout un courant caractéristique de l’époque fin de siècle, elle suit la mode des avant-gardes théâtrales et artistiques qui regardent, fascinées, vers le septentrion. À ce sujet, Jules Lemaître n’hésite pas à parler d’un « accès de septentriomanie […] particulièrement violent et prolongé9 » pour désigner la tentation du Nord dans la littérature et le théâtre français. Et avant lui, Teodor de Wyzewa, employant également la métaphore médicale, diagnostiquait déjà « une étrange et fâcheuse maladie que j’appellerai, en attendant qu’on lui découvre un nom plus scientifique, la nordomanie10 ». Depuis au moins 1890 le répertoire nordique se faisait de plus en plus présent sur les scènes parisiennes, et depuis plus longtemps encore dans les milieux artistiques et intellectuels.

7C’est bien sûr Ibsen qui domine la scène alternative parisienne et qui devient, peut-être malgré lui, la figure de proue de l’avant-garde théâtrale, en particulier chez Lugné-Poe, puisqu’Antoine le délaisse assez rapidement, dès 1891, après sa seconde mise en scène, c’est-à-dire après Le Canard sauvage, qui fait suite aux Revenants. Lugné-Poe va en revanche faire d’Ibsen l’un des emblèmes essentiels de sa propre esthétique et se saisir d’un nombre considérable de ses pièces, relevant de dramaturgies très hétérogènes. S’il commence à explorer l’œuvre d’Ibsen avec La Dame de la mer11 [Fruen fra havet] et ouvre le Théâtre de l’Œuvre avec Rosmersholm12, il montera également Un ennemi du peuple13 [En folkefiende] et Peer Gynt14, et fondra finalement dans une même esthétique symboliste des œuvres qui appartiennent pourtant à des étapes très différentes de la production ibsénienne15.

8Faire figurer Bjørnson dans la programmation des premières années de l’Œuvre, c’est-à-dire les plus marquées esthétiquement parlant, peut d’abord s’expliquer par le désir de profiter du succès et du retentissement de son compatriote et ainsi d’affirmer toujours plus fort l’identité de ce théâtre ouvert aux écritures européennes, voire extra-européennes, et tourné vers la modernité. Qu’il s’agisse là d’un choix dramaturgique on ne peut plus sincère, d’une stratégie marketing, comme nous dirions aujourd’hui, ou finalement des deux à la fois, il y a indéniablement quelque chose de l’Ibsen de Lugné-Poe dans le Bjørnson de Lugné-Poe. Par la sélection des acteurs, à commencer par Lugné-Poe lui-même, et par le jeu si caractéristique pratiqué à l’Œuvre quelle que soit la pièce représentée, à savoir un jeu psalmodié et halluciné par lequel la voix de l’acteur semble provenir de l’outre-monde, une réelle continuité s’établit entre les deux auteurs norvégiens. Le pasteur Sang du drame de Bjørnson apparaît dès lors, aux yeux du public parisien, comme un proche cousin de Rosmer, de Brand et de Solness, parce qu’ils sont tous incarnés par un seul et même artiste, le directeur de l’Œuvre. Le souhait de mettre en scène Au-dessus des forces humaines entre les six mois qui séparent la création de Rosmersholm de celle de Solness le constructeur (Bygmester Solness), six mois au cours desquels le public de l’Œuvre a aussi pu découvrir Un ennemi du peuple, témoigne d’un même geste artistique, et c’est pourquoi il serait presque possible d’affirmer que Bjørnson se fond au sein de la production ibsénienne portée à la scène par Lugné-Poe, car tout se passe comme si Au-dessus des forces humaines n’était en fin de compte qu’une autre pièce d’Ibsen, et parfois même d’un Ibsen un peu secondaire…

9La critique ne manque bien évidemment pas d’opérer des rapprochements entre les deux dramaturges. Dans le numéro du 16 février 1894 du journal Paris, Jean Tribaldy invite, paradoxalement, à perdre « l’habitude de juger Bjornson avec les mots qui nous ont servi pour Maeterlinck et ses disciples et de nous faire une opinion sur Ibsen avec les quelques phrases que M. Sarcey a répandues sur le Canard sauvage16 », puisque ce faisant, il englobe dans un même mouvement l’ensemble de ces auteurs. Dans La Petite République du 15 février de la même année, un critique écrit :

Autant je suis passionnément admirateur des superbes drames d’Ibsen, qui nous montre, lui aussi, des drames de conscience et des crises morales, mais qui les place au moins dans un milieu de gens normalement équilibrés, autant je reste sans émotion devant les efforts trop marqués qui sont faits à l’heure actuelle pour donner à nos préoccupations je ne sais quelle direction néo-chrétienne17.

10En comparant Au-dessus des forces humaines aux drames d’Ibsen, la presse cherche à situer Bjørnson par rapport à cet autre dramaturge norvégien de la modernité davantage connu. Cependant la comparaison tend à l’envisager comme un Ibsen de rang inférieur, tel que le suggère le journaliste Charnois, dans le numéro du 15 janvier 1897 de La Presse, en soutenant que « Bjornson n’a certes pas l’envergure d’Ibsen18 ».

11Ainsi que le laisse entendre la critique médiatique, monter Bjørnson permettait à Lugné-Poe certes de profiter de l’ibsénisme ambiant de l’époque, mais également d’affirmer une position résolument provocatrice et avant-gardiste, en se saisissant une fois de plus d’un auteur étranger, et qui plus est d’un auteur du Nord, dans le contexte d’une « septentriomanie » qui hérisse ceux qui défendent un théâtre pleinement français. Certains journaux n’hésitent pas à prôner ou au contraire à dénoncer un « mélinisme dramatique19 », en référence au ministre Jules Méline, défenseur d’un protectionnisme agricole qui avait instauré de lourds tarifs douaniers pour limiter notamment l’importation de blé étranger et plus largement la concurrence internationale. Moins favorable que Jean Tribaldy du journal Paris aux circulations des théâtres venus d’ailleurs, Catulle Mendès, dans son feuilleton dramatique, conclut son article sur le diptyque de Bjørnson de 1897 par ces lignes :

Personne ne me fera croire que la jeune France n’a point de quoi nous fournir de belles soirées théâtrales ; l’au-delà des frontières ne doit pas en faire négliger l’en-deçà. D’ailleurs, il n’y a pas que les pays septentrionaux ; et nous avons déjà aspiré la Russie. Il y a l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, – sans compter Paris. L’art n’a point de patrie. Soit, je l’accorde. Mais ce n’est pas une raison pour qu’il en ait une seule, la Norvège20.

12La teneur des propos de Catulle Mendès nous permet de prendre toute la mesure de la défiance vis-à-vis des pièces étrangères, et plus encore envers celles du théâtre norvégien. Rajouter un auteur supplémentaire à ce répertoire nordique que l’Œuvre s’enorgueillit de mettre à l’affiche revient donc à défier un canon théâtral, à prendre position contre les conventions et les traditions et constitue à ce titre un geste artistique fort, d’autant plus qu’il s’accompagne – littéralement – de cette « invasion21 » norvégienne que d’aucuns fustigent, ainsi que le rapporte La Presse. Dans la mise en scène d’Au-dessus des forces humaines de 1894, Lugné-Poe avait fait appel à « la colonie scandinave22 » résidant à Paris pour les nombreux figurants que prévoit la fin de la pièce23. En plaçant des immigrés scandinaves dans une pièce norvégienne, à un moment où le Nord était perçu comme une menace invasive pour le théâtre français et la tradition qu’il représente, le metteur en scène entendait affirmer clairement sa propre esthétique théâtrale.

13Il faut de même interpréter la sélection opérée par Lugné-Poe, parmi toutes les pièces de Bjørnson publiées en 1894, d’Au-dessus des forces humaines, comme un témoignage supplémentaire de sa foi en la modernité nordique et sa volonté de l’afficher ostensiblement. Au-delà d’une dramaturgie et d’un argument qui pouvaient trouver une résonnance dans le projet symboliste du Théâtre de l’Œuvre, la couleur locale norvégienne y est sensiblement plus prégnante que dans Une faillite24, Leonarda25 ou Le Gant26 [En Hanske]. Si dans ces trois pièces, l’ancrage scandinave est finalement peu marqué, il est beaucoup plus essentiel dans Au-dessus des forces humaines, puisque la religion luthérienne est au cœur de cette œuvre où plus de la moitié des rôles sont des pasteurs. Le paysage norvégien y tient de même une place consubstantielle, à la fois dans le décor, dans les répliques des personnages et dans l’action. L’évocation de « l’aurore boréale27 » [nordlyset28], du « brouillard29 » [havdunstene], de « ces rochers à pic sortant de la mer30 » [disse fjell som går like bent opp av havet], des « montagnes de glace polaire31 », de ces contrées où « il fait nuit presque tout l’hiver32 » et où « presque tout l’été il fait clair33 » [nesten hele sommeren – og da solen over horisonten både natt og dag34], et surtout l’éboulement sur lequel se clôt le premier acte, font jaillir de la scène toute une « Norvège septentrionale35 », dont la nature abrupte et sauvage et les phénomènes météorologiques empreints de mystère parlent à l’imaginaire du public français. Les fjords et les fjells, en ce qu’ils rattachent la pièce à la « septentriomanie » que postulait Jules Lemaître, symbolisent cette modernité théâtrale importée des régions du Nord.

14Au-delà de la revendication d’une forte identité artistique tournée vers la modernité, jouer Bjørnson en 1894 au Théâtre de l’Œuvre avait aussi pour objectif de défier Antoine qui venait de monter Une faillite en 1893 au Théâtre-Libre : une fois de plus, Lugné-Poe cherchait probablement à affronter son rival sur son propre terrain, en montant un autre auteur dont le directeur du Théâtre-Libre s’était emparé juste avant lui, incitant par là-même la comparaison entre les deux spectacles. Jean Jullien dira par exemple qu’Une faillite était « du mauvais Scribe36 » mais vantera la grande modernité d’Au-dessus des forces humaines. Comme il l’avait déjà fait avec Ibsen puis Strindberg, il s’agissait à nouveau pour Lugné-Poe d’infléchir l’interprétation d’un dramaturge du Nord vers l’école symboliste française. En ce sens, le choix d’Au-dessus des forces humaines était on ne peut plus judicieux, en ce qu’il marquait, encore plus radicalement qu’avec la production ibsénienne, la différence avec la scène concurrente, car si Une faillite disposait d’une intrigue centrée sur les questions sociales, économiques et matérielles, Au-dessus des forces humaines, qui posait la question du miracle, interrogeait la foi et mettait en scène des débats théologiques, cherchait à l’inverse à élever le sujet de la pièce vers de hautes sphères beaucoup plus spirituelles et éthérées.

Au-dessus des forces humaines (1894)

15L’intérêt de Lugné-Poe pour Au-dessus des forces humaines réside en effet dans la dimension toute spirituelle de ce qui deviendra la première partie du diptyque, comme en témoigne son argument qui ne tient pratiquement à rien. Dénué d’une réelle intrigue, à la différence par exemple de Leonarda ou du Gant, rythmées par les tribulations de l’amour et les projets de mariage, ce drame en deux actes relève davantage d’un théâtre de situation plutôt que d’un véritable théâtre d’action. Le premier acte sert principalement à faire le portrait du pasteur Adolphe Sang, homme exalté et rempli de foi ; la présence de son épouse, personnage essentiellement protatique, couchée dans un lit tout au long de l’acte, confère à cette première moitié de la pièce une dimension éminemment statique que ne renierait pas Maeterlinck. En outre, le fait que Clara, la femme de Sang, s’endorme au moment précis où se produit le seul et unique événement de l’acte, c’est-à-dire l’éboulement de montagne dont l’église et son mari en prière réchappent, doit se lire métathéâtralement comme une mise à distance de l’intérêt dramatique : Bjørnson nous signifie par-là que l’enjeu de la pièce se situe ailleurs que dans l’action. Quant au second acte, il se compose quasi exclusivement d’un long débat théologique entre des pasteurs, avant que n’advienne le clou du spectacle que constituent le lever de la malade qui finalement retombe morte et la mort subite du pasteur Sang, terrassé par sa désillusion.

16L’absence d’action concrète, de même que la thématique toute spirituelle de la foi et des miracles, soulignent les accointances évidentes de cette œuvre avec la dramaturgie symboliste que prône le directeur de l’Œuvre, et le jeu de ce dernier, que la presse perçoit comme monotone ou psalmodié, renforce encore davantage l’évanescence que contient déjà en son sein la pièce de Bjørnson.

17Au-delà de la représentation théâtrale elle-même, l’interprétation que Lugné-Poe fait d’Au-dessus des forces humaines doit se lire également à l’aune de l’ensemble du projet de cette soirée du 13 février 1894. La pièce n’est pas jouée toute seule, mais précédée d’une conférence et d’une autre pièce dont l’influence s’étend à cette mise en scène, car chaque projet artistique de l’Œuvre doit s’appréhender dans sa globalité. Les temps plus mineurs de la soirée que sont la conférence inaugurale et la pièce de lever de rideau, fréquents chez Lugné-Poe, nous donnent des clefs de lecture pour mieux saisir le geste créateur qui préside à la mise en scène principale. Il en va de même des programmes, et de leurs illustrations confiées aux peintres nabis, qui sont tout autant signifiants au moment d’analyser les créations de l’Œuvre. De manière symptomatique, nous constaterons que les programmes de ce théâtre sont ceux, non pas seulement des pièces principales, sinon de l’intégralité des soirées, puisqu’y figurent aussi les pièces du lever de rideau, les conférences et les autres événements associés, ce qui doit nous inciter à envisager chaque soirée comme un projet d’ensemble cohérent.

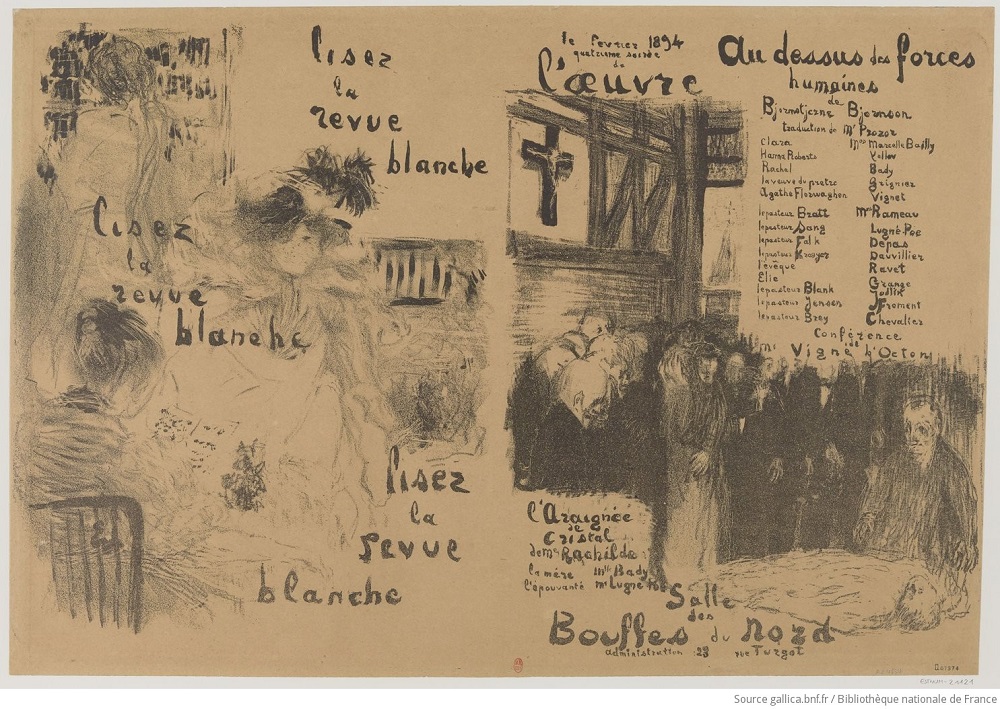

18Tout concourt à considérer, a priori, la mise en scène d’Au-dessus des forces humaines de 1894 comme un pur produit du symbolisme. La conférence introductive prononcée par Paul Vigné d’Octon s’intitule « Le Mysticisme au théâtre », ce qui avant même le début de la pièce devait l’auréoler d’un nimbe de spiritualité. L’attelage avec L’Araignée de cristal37 de Rachilde, courte pièce d’obédience symboliste, où le protagoniste est angoissé par l’image d’un miroir fissuré, confère à l’œuvre de Bjørnson des résonnances poétiques, fantastiques et spectrales. Quant à l’illustration du programme par Édouard Vuillard (voir illustration 1), elle suggère conjointement le caractère statique de la pièce et le profond recueillement auquel elle invite et dont témoigne surtout la moitié droite de l’image. Autant par son esthétique que par son contexte de création, la mise en scène de Lugné-Poe induit une lecture mystique de la pièce de Bjørnson que nous devons interpréter comme une quête spirituelle, comme un drame métaphysique.

Illustration 1 : Lisez la revue blanche : Au-dessus des forces humaines, par Édouard Vuillard. Théâtre de l’Œuvre, Paris, 1894.

Source gallica.bnf.fr.

19Pour le député Paul Vigné d’Octon, qui revendique, au début de son exposé, ses accointances avec le positivisme et le naturalisme, le mysticisme du drame de Bjørnson apparaît certes comme un objet d’étude plus sociologique que philosophique, en ce qu’il reflète « l’état d’âme étrange de ses compatriotes ainsi que les mœurs non moins étranges et curieuses de la glaciale et mystique Norvège38 » : né d’un milieu, d’un climat, d’une époque, il éclaire l’âme nordique39. Le conférencier met cependant en évidence la spiritualité qui se dégage d’Au-dessus des forces humaines, où il décèle « cette lutte poignante de l’homme avec le surnaturel, ce spectacle étrange de l’Humanité voulant se rapprocher de la Divinité par la Foi et par la puissance enfin conquise du miracle40 ». Voilà pourquoi il inscrit la pièce dans « ce mouvement de renaissance religieuse [qui] a rayonné sur le monde des lettres comme sur le monde des arts41 » et la relie à l’œuvre du Sâr Péladan ou encore au versant idéaliste de la production de Zola et Maupassant, autrement dit à tout un courant mystique qui se prolonge également dans la fondation du Théâtre de l’Œuvre. Parce que ce mysticisme fin de siècle s’est manifesté dans la création artistique et littéraire, Vigné d’Octon hasarde une comparaison avec l’influence qu’eut le jansénisme de Port-Royal sur la France du Grand Siècle et propose de lire la pièce de Bjørnson à la lumière des tragédies à sujet chrétien de Corneille que sont Polyeucte et Théodore vierge et martyre42 :

La Grâce jouait dans la tragédie de Corneille un rôle aussi grand que la Foi dans le drame de Bjornson ; si dans la pièce norvégienne – ainsi que vous allez le voir – nous assistons à de véritables discussions théologiques sur la Foi, dans la tragédie française, Néarque, Polyeucte dissertent sur la Grâce ainsi que l’aurait fait le grand Arnauld43.

20En ouvrant la soirée du 13 février 1894 par la conférence liminaire de Vigné d’Octon, Lugné-Poe oriente clairement l’interprétation du drame du côté du mysticisme.

21De la même façon, la pièce de Rachilde, par la plongée qu’elle opère dans la conscience torturée de son protagoniste, annonce que l’intérêt du drame de Bjørnson se logera dans l’exploration de l’âme de ses personnages en proie aux doutes et aux craintes. Son atmosphère inquiétante contamine inexorablement la pièce qui la suit et, poétiquement, cette étrange lumière sombre sur laquelle s’achève L’Araignée de cristal rejaillit sur Au-dessus des forces humaines :

L’Épouvanté (chancelant). – Je crains, moi, le miroir caché dans l’ombre, votre grande psyché, ma mère…

La Mère (exaspérée). – Lâche ! Est-ce que je n’ai pas encore plus peur que toi ! M’obéiras-tu, à la fin ?

L’Épouvanté (se redressant, hors de lui-même). – Eh bien soit ! Je vais vous chercher la lumière !

(Il s’élance avec rage dans la direction de la psyché, derrière laquelle se trouve la porte du salon. Un instant, il court au milieu d’une nuit profonde… Tout à coup, la bousculade terrible d’un meuble énorme, le bruit sonore d’un cristal qui se brise et le hurlement lamentable d’un homme égorgé44…)

22À l’image de l’Épouvanté cherchant la lumière « au milieu d’une nuit profonde », le Bjørnson de Lugné-Poe de 1894 s’avère essentiellement spectral et en cela pleinement symboliste. Le sujet et la facture du drame, l’esthétique de sa mise en scène et le programme au sein duquel il s’insère, en exaltent tout le mysticisme qui le destinait à l’Œuvre.

Au-delà des forces (1897)

23En 1897, Lugné-Poe décide de monter la seconde partie d’Au-dessus des forces humaines45 [Over Ævne. Andet Stykke], que Bjørnson a publiée en 1895, soit l’année qui suit la création française de la première, et pour l’occasion, de reprendre celle-ci. Le 13 et le 25 janvier sont ainsi joués respectivement chacun des deux volets de ce diptyque. Le projet de 1897 ne saurait pourtant s’apparenter à une suite, ni à une simple reprise de celui de 1894 : nous avons là affaire à un projet théâtral fondamentalement différent qui reflète les évolutions de Lugné-Poe et de son théâtre.

24Rappelons d’abord que la tournée scandinave de l’Œuvre en 1894, et la rencontre déterminante, tant avec Ibsen qu’avec le public norvégien venu voir l’avant-garde théâtrale française, ont infléchi sa lecture du théâtre du Nord46. Elles ramènent quelque peu Lugné-Poe a un juste milieu entre la physiologie naturaliste d’Antoine et le mysticisme poétique et spectral des débuts de l’Œuvre, qui exagéraient tous deux certains penchants présents dans le corpus nordique.

25De plus, au début de l’année 1897, Lugné-Poe se trouve à quelques mois de sa rupture fracassante avec un symbolisme d’ailleurs sur le déclin, qu’il officialise par une circulaire envoyée en juin aux abonnés et dans laquelle il renie ouvertement l’appartenance d’Ibsen à ce mouvement, qu’il avait lui-même favorisée et qu’il reconnaît désormais comme une erreur et un contresens :

Née après sept ans de théâtre naturaliste, à une époque où la jeunesse des Lettres se disait symboliste, « l’Œuvre » se trouva englobée dans ce mouvement, malgré la contradiction évidente qui existe entre le théâtre d’Ibsen et les théories symbolistes. Un malentendu s’est donc établi contre lequel nous voudrions réagir.

« L’Œuvre » ne dépend d’aucune école, et, si l’accueil des tendances mystiques avait pu égarer quelques-uns, il serait temps de s’arrêter, puisque, à part les admirables drames de Maurice Maeterlinck, elles n’ont rien produit au point de vue dramatique47…

26À travers Ibsen, c’est bien sûr l’ensemble du répertoire scandinave, celui qui domine la programmation de son théâtre, qu’il entend libérer du joug symboliste et de ses « tendances mystiques ». Le contexte de cette rupture imminente change alors profondément son regard sur Bjørnson, qui ne peut plus être lu seulement par le prisme de la spiritualité : le second projet descend donc des hautes sphères éthérées, pour regagner un monde plus concret.

27Le sens d’Au-delà des forces est orienté vers l’objectif premier de 1897 de monter le second volet du diptyque, autrement dit un drame politique, assez éloigné du mysticisme exalté de la première partie, qui infusait dans le projet de 1894. Cette pièce profondément révolutionnaire dans son sujet, qui met en scène, dans les deux premiers actes, un mouvement ouvrier contre le capitalisme, suivi d’un attentat suicide causant la mort des représentants du patronat dans le troisième, et qui chante la foi dans le progrès au quatrième, ne conserve de la première partie qu’un trio de personnages qui en est issu, à savoir les deux enfants du couple Sang, Élie48 et Rachel, et le pasteur Bratt qui a découvert une nouvelle forme de foi dans les luttes sociales. L’argument politique de ce drame retiendra d’ailleurs l’attention d’un certain Jean Jaurès qui en propose, dans le numéro du 30 janvier du Matin, une lecture éminemment socialiste :

Le théâtre de l’Œuvre a donné, mardi dernier, avec une très intelligente interprétation, la deuxième partie du beau drame de Bjornson. En cette deuxième partie, c’est le conflit social, c’est l’âpre et violente lutte du prolétariat et du patronat que Bjornson a mis en scène. Les grèves, les mouvements de foule, les sanglots et les révoltes derrière le cercueil de l’ouvrière morte de désespoir, les prédications socialistes, la farouche mysticité anarchiste, les délibérations des grands industriels s’organisant en syndicat contre le syndicat ouvrier, et l’explosion de dynamite qui fait sauter l’assemblée patronale, Bjornson a osé porter tout cela au théâtre, et il l’a fait avec une habileté scénique, une puissance d’émotion et de pensée qui commandent l’admiration49.

28Jaurès voit dans ce « drame social50 » une transposition dans les pays du Nord des tensions économiques et politiques d’une France où s’accroit la violence anarchiste ; et comme le constate quasi unanimement la presse, la question sociale constitue désormais le centre de gravité de cette seconde partie du diptyque.

29L’ancrage de ce drame dans le réel et l’actualité sociale, de même que le voyage en Norvège pour la tournée de 1894 et la rupture prochaine avec le symbolisme, œuvrent à rapprocher davantage sa mise en scène d’une esthétique théâtrale réaliste. En outre, cette « septentriomanie » apparaît certainement moins subversive en 1897, qu’elle ne l’était encore en 1894 ; le corpus scandinave s’était sans doute acclimaté à la scène française et les critiques ne pointent plus l’étrangeté de la pièce, comme elles le faisaient en 1894. Le jeu des acteurs, y compris celui de Lugné-Poe, n’est presque plus perçu comme un jeu halluciné de fantôme hantant la scène, de telle sorte que nous pourrions presque lire dans le commentaire de Jaurès qui présente le personnage de Bratt comme un « ancien pasteur désabusé de la foi chrétienne et converti au socialisme51 », la trajectoire d’un Lugné-Poe sur le point d’apostasier. Dans Au-delà des forces II, le public ne voit plus le mystère symboliste mais un drame social fixé dans le réel.

30Néanmoins, la mise en scène de 1897 fait plus que proposer un autre Bjørnson au public : elle en donne une nouvelle lecture par la reprise du premier volet arrimé à la création du second. Lugné-Poe réinterprète Au-delà des forces I et en modifie le sens. Certes le sujet et le texte de la pièce restent les mêmes, tout comme d’ailleurs la majorité des acteurs, cependant la critique envisage sous un autre regard ce drame dont la nouvelle perspective ne saurait s’expliquer seulement par l’acclimatation d’un répertoire scandinave auquel les spectateurs se seraient habitués. Quelque chose a changé dans la dramaturgie de Lugné-Poe. Les représentations d’Au-delà des forces de 1897 mettent au jour les mutations profondes de l’Œuvre et réciproquement ces dernières révèlent au public un nouveau Bjørnson.

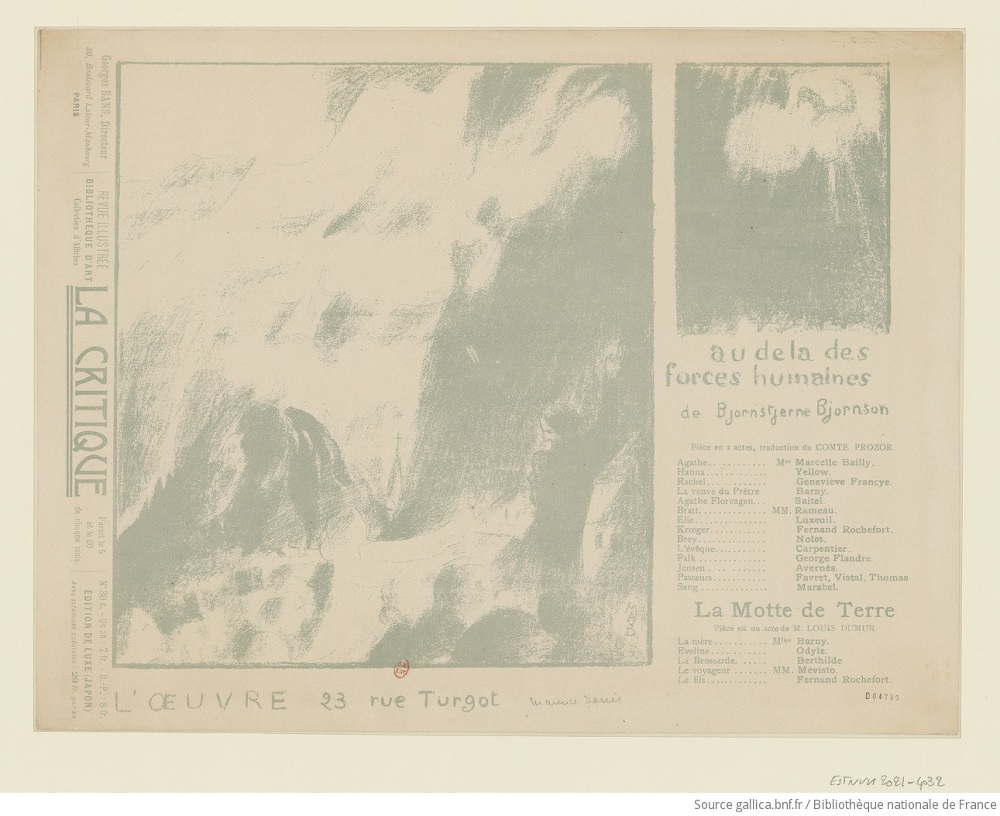

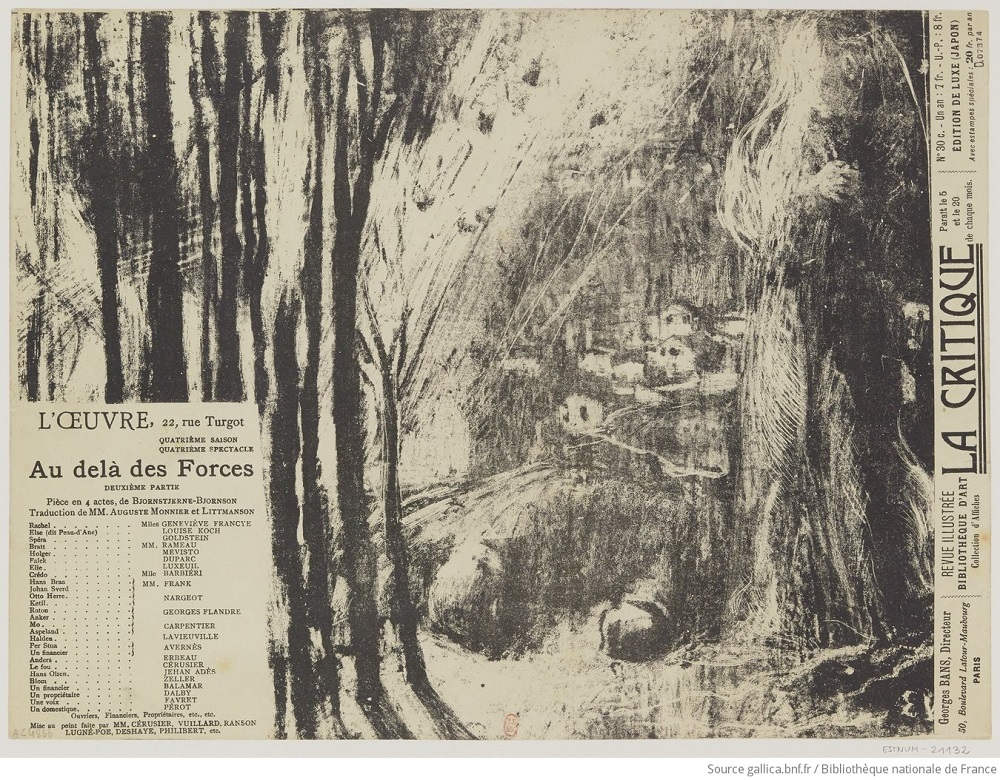

31Le changement de la traduction du titre de la pièce, titre qui demeure le même en norvégien (Over Ævne), doit déjà s’analyser comme un signe fort de sa réinterprétation. Le spectacle de 1894 s’intitulait Au-dessus des forces humaines et suggérait par là-même une verticalité transcendante qui nous invitait à porter notre regard au-dessus de l’humain, en traçant une trajectoire s’élevant vers les cieux. En 1897, la double représentation qui s’intitule désormais Au-delà des forces ne véhicule plus dans son titre l’aspiration vers le domaine divin – par opposition, en creux, au domaine humain. En modifiant le titre de cette œuvre, Lugné-Poe certes confirme et renforce son sens spirituel, avec le remplacement d’Au-dessus par Au-delà qui adjoint sa connotation ésotérique, mais pour mieux le nuancer, par la perte de verticalité, d’autant plus qu’entre la première et la deuxième soirée de janvier, les forces ont cessé d’être humaines (voir illustrations 2 et 3).

32La disparition, sur le programme du spectacle du 25 janvier, de l’adjectif humaines, qui supposait effectivement une visée vers le divin, renvoie le titre au domaine des capacités et à des préoccupations plus mentales et psychiques que spirituelles.

Illustration 2 : Couverture du programme pour Au-delà des forces humaines de B. Bjornson, par Maurice Denis. Théâtre de l’Œuvre, Paris, 1897.

Source gallica.bnf.fr.

Illustration 3 : Au-delà des Forces : (deuxième partie), par Édouard Vuillard.

Théâtre de l’Œuvre, Paris, 1897.

Source gallica.bnf.fr.

33La question mystique de la foi et du miracle, sans pour autant avoir totalement disparu, semble être reléguée au second plan, derrière celle plus psychologique de la suggestion et de l’hystérie, comme en témoigne le texte du programme de salle que Lugné-Poe confie au docteur Edgar Bérillon. Dans ce texte qui remplace la conférence introductive de Vigné d’Octon et qui a donc pour fonction d’orienter la compréhension de la pièce, il n’est plus question de l’âme nordique, sinon de l’avis médical d’un psychiatre qui pose un diagnostic sur les personnages de la pièce52, en l’occurrence sur le pasteur et sa femme :

Son action curative, si puissante, cesse de s’exercer dès qu’il veut l’appliquer à sa femme Clara. C’est parce qu’il se trouve en présence d’une névrosée, d’une véritable hystérique dont l’instabilité mentale se prête mal à l’influence suggestive. L’état de grande hystérie de cette malade est nettement indiqué par le fait qu’elle présente de l’hyperesthésie du sens de l’olfaction et qu’elle est seule à percevoir les parfums de fleurs qui se trouvent à une distance très éloignée. L’hystérie est aussi révélée par l’existence de contractures permanentes des membres inférieurs, contractures contre lesquelles l’action curative du pasteur Sang ne se manifeste que d’une façon passagère53.

34Pour le docteur Bérillon, Sang est moins un pasteur thaumaturge qu’un guérisseur démontrant l’efficacité de la suggestion et de l’hypnotisme : « L’auteur d’au-delà des forces a eu l’intuition de cette force curative lorsqu’il donne au principal héros de la pièce, le pasteur Sang, le pouvoir de guérir ceux qui l’entourent par sa seule présence54. » Lugné-Poe met d’ailleurs en avant dans cette même brochure du spectacle une note de Bjørnson déclarant s’être inspiré, pour son œuvre, des travaux de Charcot et Paul Richer. Entre 1894 et 1897, l’homme de foi exalté est désormais devenu un professionnel de la suggestion mentale et son épouse en perte de foi, une hystérique sur laquelle la force mentale de son mari s’avère impuissante : l’interprétation toute mystique de la première pièce a laissé place à une lecture psychique du drame qui atténue la prégnance de l’esthétique symboliste.

35Ainsi en va-t-il de la pièce attelée à la soirée du 13 janvier. La Motte de terre55 de Louis Dumur a remplacé L’Araignée de cristal de Rachilde, et partant, une petite pièce plus symbolique que symboliste sur le pouvoir de séduction de la femme et l’amour de la patrie s’est substituée à un drame spectral aux résonnances poétiques et fantastiques. Dans cet acte unique, la fascination qu’exerce Adélaïde sur Claude, le jeune homme qu’elle soumet, piétine et appelle « mon esclave56 », est mise en parallèle avec la dévotion du Voyageur qui mourra écrasé par le coffre contenant la terre du pays d’où la guerre l’a chassé. À l’image de La Motte de terre, la mise en scène d’Au-delà des forces de 1897 examine l’ascendant au sein des relations intersubjectives et les mécanismes de la psychologie, car elle explore désormais la psyché – et non plus l’âme – prenant alors ses distances avec le symbolisme poétique et éthéré des premières années de l’Œuvre.

36Si Au-delà des forces diffère tant d’Au-dessus des forces humaines, c’est qu’il y a bien plusieurs Bjørnson de Lugné-Poe : au Bjørnson mystique de 1894, succède le Bjørnson psychique et politique de 1897. De même qu’au Bjørnson de 1897 succèdera celui de la reprise de 1901, à savoir un Bjørnson beaucoup plus institutionnalisé, car c’est à l’occasion de la venue à Paris de l’auteur que le directeur du Théâtre de l’Œuvre fait rejouer les deux parties de cette pièce qui lui est si chère, sans conférence sur le mysticisme, sans texte sur l’activité psychique et la force curative de la suggestion, mais cette fois-ci précédées d’un « Gala en l’honneur de Björnstjerne Björnson », composé d’un discours hommage d’Henry de Jouvenel et d’une ode « à Bjornson » de Maurice de Faramond57. Ainsi, en moins d’une dizaine d’années, monter Bjørnson à Paris est passé d’un geste subversif à la célébration d’un classique.

1 La diffusion des théâtres du Nord ne commence bien évidemment pas directement par la mise en scène des pièces de ce répertoire scandinave, dont les milieux intellectuels et les revues pouvaient déjà faire mention, voire analyser en profondeur. C’est le cas par exemple d’Ibsen, connu avant les mises en scène de ses drames. Je renvoie à ce propos à l’article de Per Buvik, « Le Premier Accueil d’Ibsen en France », dans Actualité d’Ibsen. Le Texte et la Scène, Études Germaniques, no 248, Paris, Klincksieck, 2007.

2 La pièce Les Revenants a été publiée en 1881 et créée en 1882. En France, Antoine la crée en mai 1890, au Théâtre-Libre.

3 Lugné-Poe, Ibsen, Paris, Les Éditions Rieder, « Maîtres des littératures », 1936, p. 11.

4 Je me permets de renvoyer, sur ce sujet, à mon article « Ibsen le connecteur : à la croisée du naturalisme et du symbolisme », dans les actes du colloque Naturalismes en réseaux. Approches réticulaires et connectées, dir. Marie-Astrid Charlier, Médias 19, à paraître.

5 Voir notamment, Yves Chevrel, « “Ce n’est pas clair pour nos cervelles de latinsˮ. L’Irruption d’Ibsen sur la scène française », Europe, no 840 : « Ibsen », avril 1999 ; Marthe Segrestin, Le Théâtre français face à H. Ibsen, G. Hauptmann, A. Strindberg (1887-1928), thèse de doctorat de littérature comparée sous la direction d’Yves Chevrel, Université Paris-Sorbonne, 2002 ; Sylvain Briens, « La Mondialisation du théâtre nordique à la fin du xixe siècle. Le fonds Prozor de la Bibliothèque nordique de Paris lu au prisme de la sociologie de l’acteur-réseau », Revue de littérature comparée, no 354 : « Les Littérature du Nord de l’Europe », Paris, Klincksieck, 2015.

6 La thèse de Marthe Segrestin montre bien que l’œuvre de Bjørnson a connu une plus grande fortune en Allemagne qu’en France.

7 Les drames d’Ibsen suivants ont ainsi été montés par Lugné-Poe, durant sa décennie symboliste : La Dame de la mer [Fruen fra havet] dans le cadre du cercle des Escholiers en décembre 1892, puis au Théâtre de l’Œuvre, Rosmersholm en octobre 1893, Un ennemi du peuple [En folkefiende] en novembre de la même année, Solness le constructeur [Bygmester Solness] en avril 1894, Le Petit Eyolf [Lille Eyolf] en mai 1895, Brand en juin de la même année, Les Soutiens de la société [Samfundets Støtter] en juin 1896, Peer Gynt en novembre de la même année, La Comédie de l’amour [Kjærlighedens Komedie] en juin 1897 et Jean-Gabriel Borkman [John Gabriel Borkman] en novembre de la même année.

8 Lugné-Poe, La Parade II. Acrobaties. Souvenirs et Impressions de théâtre (1894-1902), Paris, Gallimard, « Éditions de la Nouvelle Revue Française », 1931, p. 69-70.

9 Jules Lemaître, « De l’influence récente des littératures du Nord », article publié initialement dans La Revue des Deux Mondes, no 126, 1894, et repris dans Les Contemporains. Études et Portraits littéraires. Sixième Série, Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1896, p. 226.

10 Teodor de Wyzewa, « Le Génie du Nord », Le Figaro, 12 novembre 1893.

11 La Dame de la mer a été publiée en 1888 et créée en 1889. Sa création française date de 1892 (voir supra).

12 Rosmersholm a paru en 1886. Sa création norvégienne a eu lieu, quelques mois après, l’année suivante, et sa création française en 1893.

13 La publication originale d’Un ennemi du peuple date de 1882, sa création en Norvège de 1883 et sa création en France de 1893.

14 Le drame poétique Peer Gynt a été publié en 1867 mais joué seulement en 1876. En France, c’est Lugné-Poe qui le crée vingt ans après, en 1896.

15 À propos des évolutions dramaturgiques de la production théâtrale d’Ibsen, je renvoie à l’ouvrage de Florence Fix, Le Théâtre de Henrik Ibsen, Lausanne, Ides et Calendes, 2020.

16 Paris, 16 février 1894. L’orthographe du nom de Bjørnson peut varier selon les textes cités : le ø peut devenir un o, un ö, un ó… Si dans mon propre texte j’utilise l’orthographe norvégienne, je conserverai à chaque fois celle qu’emploie l’auteur de la référence.

17 La Petite République, 15 février 1894.

18 La Presse, 15 janvier 1897.

19 Paris, 16 février 1894.

20 Catulle Mendès, « M. Bjornstjerne Bjornson. Au-delà des forces », dans L’Art au théâtre. Troisième Volume, Paris, Eugène Fasquelle, 1900, p. 52-53.

21 La Presse, 15 janvier 1897.

22 Plusieurs journaux, dont par exemple le Gil Blas du 14 février 1894, annoncent ou rapportent que « la figuration sera fournie par la colonie scandinave habitant à Paris ».

23 Paris était à cette époque un carrefour culturel, artistique et intellectuel, y compris pour les auteurs et penseurs scandinaves, dont Strindberg, Georg Brandes ou encore Herman Bang qui a collaboré au projet de l’Œuvre en supervisant les répétitions de plusieurs drames du Nord. Sur la présence à Paris des auteurs scandinaves et l’influence de la ville sur leurs œuvres, voir Sylvain Briens, Paris. Laboratoire de la littérature scandinave moderne. 1880-1905, Paris, L’Harmattan, « Histoire de Paris », 2010. Bjørnson lui-même séjourna à plusieurs reprises à Paris. Il y résida même de 1882 à 1887, années au cours desquelles il composa la première partie du diptyque d’Au-dessus des forces humaines. Il retourna ensuite plusieurs fois à Paris, notamment en 1901, et y mourut en 1910. Sur le rapport de Bjørnson à la France, voir Jean Lescoffier, Bjørnson et la France, Paris, Les Belles Lettres, 1936.

24 La pièce Une faillite a été publiée et créée en 1875. C’est Antoine qui la crée en France au Théâtre-Libre en 1894.

25 Leonarda a paru et a été jouée pour la première fois en 1879. En France, la pièce a été créée en mai 1894 dans le salon de Juliette Adam.

26 Bjørnson fait jouer, pour la première fois, Le Gant en 1883. La pièce est créée en France en avril 1894 chez Juliette Adam, quelques jours avant Leonarda.

27 Björnstjerne Björnson, Au-dessus des forces humaines, Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1901, p. 24.

28 Björnstjerne Björnson, Over Ævne, første stykke. Oslo, Gyldendal, 1965, p. 28.

29 Ibid., p. 24 pour la version originale, p. 28 pour la traduction française.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid.

34 La traduction française diffère de la version originale qui littéralement indique « et alors le soleil restait au-dessus de l’horizon jour et nuit », formule qui convoque l’usage métaphorique d’un horizon lumineux et ouvert quand la version française s’en tient à un constat neutre.

35 Björnstjerne Björnson, Au-dessus des forces humaines, référence de la didascalie liminaire située sur une page avant le début de la numérotation. Elle n’apparaît pas dans la version originale citée.

36 Paris, 19 février 1894. Scribe a été un modèle pour Bjørnson qui a monté ses pièces dans les théâtres de Bergen et Christiania. Ses œuvres, comme celles d’Ibsen, portent la trace de la dramaturgie de Scribe, même si elles s’en éloignent progressivement, pour tendre vers une modernité théâtrale.

37 La courte pièce de Rachilde est d’abord publiée en revue, dans le Mercure de France, en 1892, puis créée en 1894, avec le drame de Bjørnson.

38 Le texte de la conférence a fait l’objet d’une publication : Paul Vigné d’Octon, « Le Mysticisme au théâtre », La Société nouvelle : revue internationale, 10e année, tome I, 1894, p. 165.

39 Sur la question de l’âme nordique, notamment dans la littérature et le théâtre de l’époque de Bjørnson, voir Frédérique Toudoire-Surlapierre, L’Imaginaire nordique. Représentations de l’âme scandinave (1870-1920), Paris, Éditions L’improviste, 2005.

40 Paul Vigné d’Octon, « Le Mysticisme au théâtre », art. cité, p. 167.

41 Ibid., p. 166.

42 La tragédie chrétienne Polyeucte est représentée pour la première fois en 1641, Théodore vierge et martyre en 1646.

43 Ibid., p. 172-173.

44 Rachilde, L’Araignée de cristal, dans Contes et Nouvelles suivis du Théâtre, Paris, Mercure de France, 1900, p. 120.

45 La deuxième partie d’Au-dessus des forces humaines paraît en 1895 mais, en raison de son sujet politiquement sulfureux, tarde à trouver une scène qui puisse l’accueillir. Lugné-Poe la crée cependant en 1897.

46 Sur la tournée de 1894 et la rencontre avec le public scandinave, voir Lugné-Poe, La Parade II. Acrobaties, op. cit., p. 98-114 et Jacques Robichez, Le Symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et les débuts de l’Œuvre, Paris, L’Arche, « Collection Références », 1957, p. 269-290.

47 Lugné-Poe, La Parade II. Acrobaties, op. cit., p. 203.

48 Dans la traduction d’Auguste Monnier et Leopold Littmanson, utilisée pour la représentation, le personnage se nomme Élias. Cette traduction a connu une publication immédiate : Bjórnstjerne Bjórnson, Au-delà des forces (seconde partie), Paris, Stock, 1897. La traduction de Lugné-Poe, publiée en 1901 avec celle de la première partie par Prozor maintient le nom Élie de la première à la seconde.

49 Le Matin, 30 janvier 1897.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 La psychanalyse a pu se saisir très rapidement du théâtre scandinave pour y chercher, dans ses personnages, des cas d’études. Freud s’est par exemple penché sur ceux de Rosmersholm dans son essai Quelques types de caractères dégagés par le travail psychanalytique. Plus récemment, la psychanalyste Françoise Decant a publié L’Écriture chez Henrik Ibsen. Essai psychanalytique, Toulouse, Éditions Érès, « Hypothèses », 2007. Cet intérêt de la psychanalyse pour ce théâtre du Nord s’explique peut-être surtout par l’intérêt réciproque que ce dernier porte aux questions psychiques : Strindberg, comme Bjørnson, se réclament des travaux de Charcot, en particulier sur l’hystérie féminine.

53 Le texte du programme de salle a également fait l’objet d’une publication dans la revue que dirige son auteur : Edgar Bérillon, « Au-delà des forces humaines », Revue de l’hypnotisme et de la psychologie physiologique, 11e année, no 8, 1897, p. 248.

54 Ibid.

55 La Motte de terre, pièce en un acte, parait en 1894 et est créée en 1897 au Théâtre de l’Œuvre.

56 Louis Dumur, La Motte de terre, Paris, Édition du Mercure de France, 1894, p. 61.

57 Les deux textes ont aussi fait l’objet d’une publication : Henry de Jouvenel, « Au-dessus des forces humaines et l’attente du miracle dans la société moderne » et Maurice de Faramond, « Ode à Björnson », Revue d’art dramatique, tome XI, 1901, p. 238-250.

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2061.html.

Quelques mots à propos de : Nicolas Diassinous

Avignon Université

ICTT

Nicolas Diassinous est spécialiste de théâtre et enseigne actuellement à l’Université d’Avignon. Il a soutenu une thèse de doctorat à l’Université d’Aix-Marseille, publiée sous le titre Crise de scène. Dramaturgies poétiques du romantisme au symbolisme (Paris, Honoré Champion, 2024). Ses recherches portent principalement sur le théâtre français, sur les dramaturgies européennes du xixe siècle et leurs circulations, et sur les questions d’intergénéricité, de transmédialité et de métathéâtralité.