Sommaire

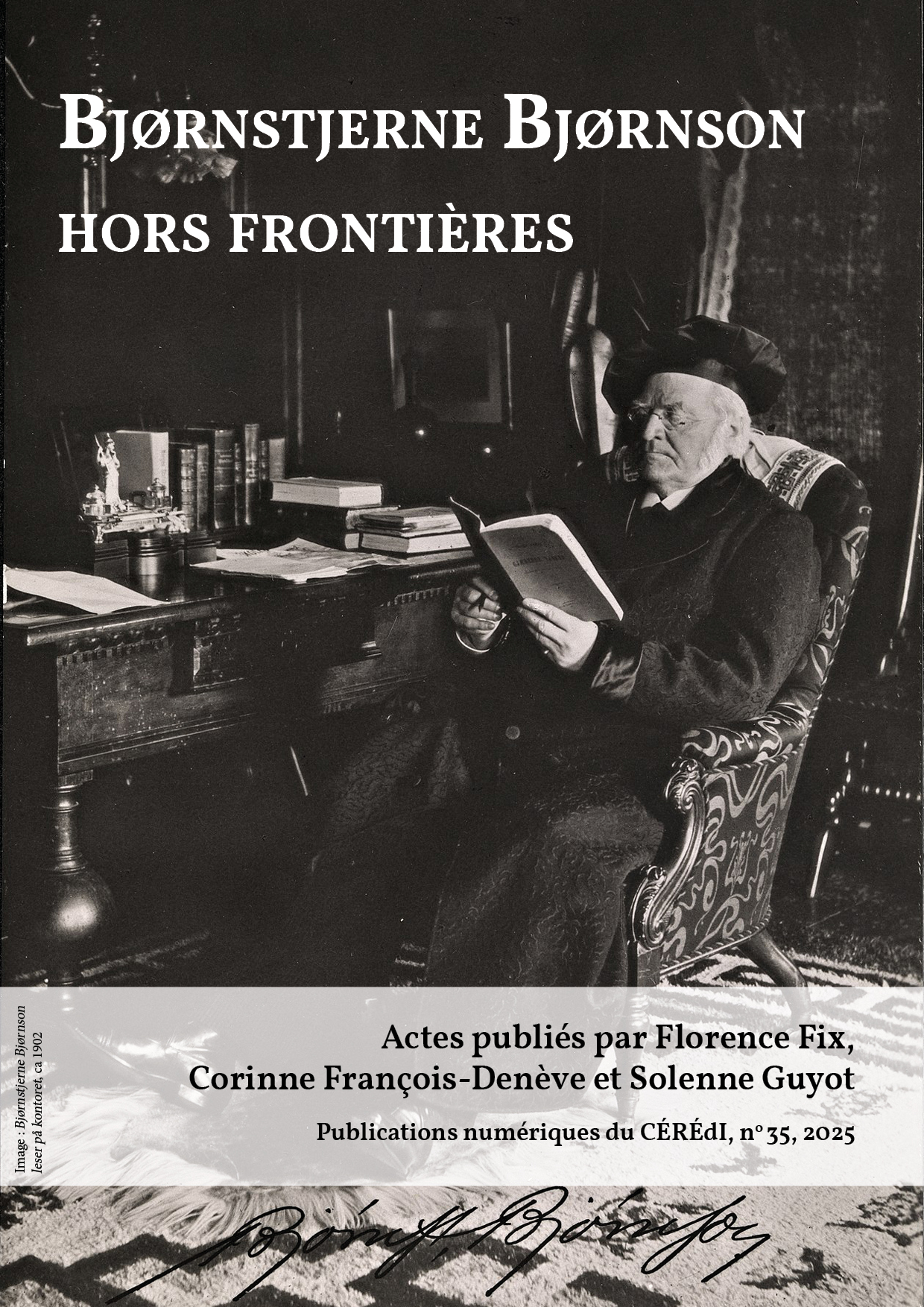

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

- Solenne Guyot Avant-propos

Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart

- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles

Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières

« Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

Corinne François-Denève et Solenne Guyot

1La publication en 2023, aux éditions de L’avant-scène théâtre, de la traduction par Corinne François-Denève des deux versions d’En hanske (1883 ; 1886) de Bjørnstjerne Bjørnson, sous le titre Le Gant a suscité le souhait de mettre en lumière ce dramaturge norvégien méconnu en France et d’organiser la journée d’études « Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières : un théâtre en jeu ». Cet événement s’est tenu à l’Université de Strasbourg en avril 2024 avec le soutien des Universités de Rouen Normandie et de Haute-Alsace.

2Dans cet entretien réalisé le 19 février 2025 par Solenne Guyot [SG], Corinne François-Denève [CFD], professeure de littérature française à l’Université de Bourgogne Europe, spécialiste d’études théâtrales et actorales, présidente de la Compagnie Benoit Lepecq et directrice de la compagnie théâtrale Freya et ses chattes, a expliqué la place qu’occupe cette publication au sein du corpus de traductions scandinaves qu’elle a déjà réalisées. Elle est également revenue sur certains choix éditoriaux.

3Cette contribution ne constitue pas une simple transcription littérale des propos de l’interrogée, il s’agit d’un travail de reconstitution synthétique de l’échange visant à restituer aussi fidèlement que possible les réflexions de la chercheuse et traductrice, tout en leur apportant une structure cohérente.

Partie 1 : choix de l’œuvre et insertion dans le parcours de traductrice

4SG : Ces dernières années vous avez rendu accessibles au public français les œuvres de plusieurs femmes de théâtre suédoises « oubliées » du xixe siècle en publiant le théâtre complet d’Anne Charlotte Leffler (Classiques Garnier, 2016), Sauvé [Räddad, 1882] d’Alfhild Agrell (L’avant-scène théâtre, 2016), L’Ensorcelée [Den Bergtagna, 1888] de Victoria Benedictsson et La Lioncelle [Lejonets Unge, 1896] de Frida Stéenhoff (Classiques Garnier, 2022). De prime abord, votre choix de vous tourner vers l’œuvre de Bjørnson, un homme de lettres norvégien, peut paraître étonnant. Pourriez-vous éclaircir les motivations qui ont guidé votre attention vers En hanske de Bjørnson ?

5CFD : Pour moi qui viens, à l’origine, de la littérature comparée plutôt que des études nordiques, le nom de Bjørnson n’était pas familier. Je savais simplement qu’il avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1903, et chez mes parents il y avait, justement, la très belle « collection des Prix Nobel de Littérature » des éditions Rombaldi. Cependant, j’ai commencé à croiser le nom de Bjørnson quand j’ai entrepris les traductions d’Agrell, Leffler, Benedictsson et Stéenhoff. J’ai alors eu l’impression qu’il y avait une sorte de chaînon manquant entre les pièces de ces autrices et ce mystérieux Gant.

6Dans les histoires littéraires consacrées aux pays scandinaves, on écrivait que Le Gant avait généré un scandale tel que tout avait changé à partir de sa publication. Je me suis demandé pourquoi tout le monde en France connaissait Une maison de poupée [Et Dukkehjem, 1879] d’Ibsen mais pas Le Gant. Même si j’aime beaucoup la pièce d’Ibsen, il était bizarre de ne voir qu’elle dans les programmes de littérature comparée alors qu’il y avait une autre pièce scandinave qui avait fait un aussi grand scandale et qui était peut-être tout aussi intéressante, voire tout aussi problématique.

7En outre, mon projet initial avait été de traduire du matrimoine et de désinvisibiliser un certain nombre de femmes suédoises qui étaient dans l’ombre de Strindberg. Mais je me suis dit que Bjørnson pouvait, peut-être, être mis au service du matrimoine puisqu’il avait traité la question des femmes. Cela n’aurait pas eu beaucoup de sens de l’exclure de mon corpus de traduction à cause de son genre, d’autant plus que lui aussi avait été, a posteriori, placé, en France en tout cas, dans l’ombre de Strindberg et d’Ibsen et ce même si, en France, Éric Eydoux avait retraduit en 2010 Au-delà des forces I et II [Over Ævne I og II, 1883 ; 1895]1. Je trouve aussi que la raison pour laquelle Une maison de poupée est souvent si mal interprétée hors de la Norvège, c’est qu’on ne voit pas l’effet de contexte, et tout ce qui se passe dans les pays scandinaves, à ce moment-là. Depuis, il y a eu le travail de recontextualisation de Marthe Segrestin2. Cette méconnaissance vient aussi peut-être du fait que le travail de certain·e·s chercheur·euse·s scandinaves n’a pas été diffusé à l’international. Je pense à celui de Margareta Wirmark qui s’est intéressée aux « sœurs » de Nora dans la littérature nordique de la fin du xixe siècle3. Traduire Bjørnson, c’est donc aussi tenter d’atténuer l’effet de halo placé sur Maison de poupée. Sans amoindrir le talent d’Ibsen, je pense qu’il est intéressant d’éclairer la sortie de Nora – la porte du foyer familial claquée par elle – par le gant claqué au visage d’Alf par Svava.

8SG : Le Gant retrace la désillusion de Svava qui se rend compte que son fiancé qu’elle aime profondément ne partage pas ses valeurs. Alf avait assuré à Svava qu’il n’avait, comme elle, jamais eu de relation sexuelle, mais ce n’est pas le cas. Lorsque Svava apprend qu’il a eu une liaison avec une femme mariée, elle décide de le quitter, mais son entourage ne la comprend pas. Dans une note de bas de page4 vous mettez en relation les réflexions sur le divorce de la mère de Svava et Sauvé d’Agrell. Est-ce que Le Gant résonne avec d’autres pièces que vous avez traduites de Leffler, Benedictsson et Stéenhoff ?

9CFD : J’ai reçu Le Gant comment j’avais reçu toutes les pièces que j’ai traduites, qui finalement ne parlent que de femmes. Avec le recul, je me demande si je n’ai pas moi aussi, inconsciemment, « fait corpus ». Chacune de mes traductions résonne avec une autre. Cela peut être un souci, un biais – c’était fabuleux quand on traduit le théâtre complet.

10Cela a été pour moi une surprise délicieuse que de constater que dans tous ces textes les liens familiaux entre les femmes sont décrits avec une tendresse absolue, qu’il s’agisse des rapports entre les mères et leurs filles, entre les tantes et leurs nièces ou entre des sœurs. Ce que l’on pourrait appeler au xxie siècle « sororité » n’apparaît pas vraiment, selon moi, chez Strindberg qui met souvent en scène la rivalité féminine ou chez Ibsen qui présente des femmes qui sont, généralement, assez isolées. Aujourd’hui, on fait de la sororité une sorte de fétiche qui devrait exister à tout prix, alors qu’il n’y a rien de plus difficile à construire. Je pense qu’on en a des exemples tout à fait éclatants dans les pièces des autrices que j’ai traduites, mais aussi chez Bjørnson dont les pièces, pour le dire grossièrement, décrivent les rapports familiaux avec une plus grande minutie « normale » et une plus grande délicatesse que celles d’Ibsen ou Strindberg. D’ailleurs ce n’est pas pour rien que Leffler a écrit une pièce qui s’appelle Les Joies de la famille [Familjelycka, 1891]5. Bjørnson et ces autrices ont l’intelligence de considérer les femmes à l’intérieur du cadre familial dans lequel elles évoluent, tandis que d’autres auteurs représentent plutôt des femmes indépendantes coupées, ou se coupant, de toute famille. Dans la deuxième version du Gant, ce sont même les mères qui, bien qu’elles soient commères et matrones, essayent de résoudre la situation ; je trouve cela extrêmement fort.

11Dans les œuvres des autrices suédoises, il y avait cette question centrale : comment peut-on affronter le monde au xixe siècle quand on est une femme, avec l’éducation fragmentaire qu’on peut avoir reçue, et le corps qu’on a, qui peut être « menacé » par la maternité ? Avec Bjørnson, je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. Dans Le Gant Bjørnson représente très bien le fait qu’on ne part pas avec le même bagage quand on est un homme au monde que lorsqu’on est une femme au monde. Un aspect important de la pièce, même s’il est en arrière-plan, c’est la pouponnière dont Svava s’occupe. Cela signifie qu’il y a de nombreux enfants illégitimes et des mères qui se retrouvent indignes aux yeux de la société parce qu’elles ont eu un enfant hors mariage. Agrell ne parle pas d’autre chose dans Condamné·e [Dömd, 1884] et Stéenhoff, qui était femme de médecin, écrit très librement sur l’avortement, la contraception et le contrôle des naissances dans ses pamphlets. J’ai beaucoup aimé la simplicité absolument cardinale avec laquelle Bjørnson questionne le fait que les femmes ne peuvent pas avoir une sexualité libre comme les hommes parce qu’il y a la menace des enfants. Il parle d’un problème prétendument moral, mais qui est présenté ici d’une façon extrêmement pragmatique.

12La querelle de la morale sexuelle [sedelighetsdebatten] qui encadre Le Gant m’a permis de relire mon corpus féminin sous un autre jour. Traduire Le Gant m’a fait comprendre que certaines situations qui se retrouvaient dans les textes des autrices que j’avais déjà traduits étaient liées à l’amour libre. Je me disais qu’il s’agissait d’émancipation, mais en réalité il est plus précisément question de la liberté du corps féminin, de sexualité et d’amour libre. C’était d’ailleurs assez drôle de traduire Le Gant après La Lioncelle parce que c’est comme si je reculais un petit peu et que j’avais envie de dire à Svava : « ça serait bien que tu ailles sonner chez Steenhoff et que tu parles un petit peu à Saga qui va t’expliquer comment tu peux t’en sortir. » Et Svava partage avec les héroïnes de Leffler leur terrifiante exigence de vérité comme Vera qui dans Les Chemins de la vérité6 [Sanningens vägar, 1897 pour la publication posthume] cherche la vérité partout sans nécessairement la trouver.

13Enfin, la question de l’accès à l’éducation lorsque l’on est une femme de la fin du xixe siècle parcourt tout ce corpus. Dans sa manière de présenter les choses, Bjørnson a une façon de mettre les pieds dans le plat qui est quand même absolument réjouissante. Svava, en un sens, reproche à sa mère de ne pas la comprendre et de lui avoir donné une éducation intellectuelle et libérale. Bjørnson ne dit pas qu’il ne faut pas que les filles soient éduquées bien sûr, mais il s’interroge sur le fait de ne donner qu’un savoir partiel aux jeunes femmes, sans aller jusqu’au bout. Nora dans Une maison de poupée n’est pas éduquée et elle affirme à Torvald son envie de l’être, tandis que Svava a reçu une éducation. Pourtant elle est tout aussi mal en point que Nora, et c’est ce que je trouve vraiment intéressant.

14SG : S’il est possible de tisser de nombreux liens entre les idées de Bjørnson et celles des autrices de son temps, comme vous venez de le démontrer, nous pouvons aussi nous demander « quelle est l’importance de Bjørnson pour notre époque7 ». Je reprends ici une question soulevée par la Bibliothèque nationale norvégienne lors des événements qui ont encadré l’anniversaire de la mort de l’auteur en 2010. En effet, le combat de Svava, qui désire que son futur mari soit chaste comme elle, peut paraître désuet. Que voyez-vous d’actuel dans les revendications de Svava ? Est-ce que Le Gant peut encore intéresser aujourd’hui ?

15CFD : Je trouve que ce qu’il y a de passionnant avec cette pièce c’est qu’on ne peut pas dire : « Ah, c’est merveilleux, voilà une pièce super féministe ! » Bjørnson en posant cette espèce de gageure impossible qui est d’exiger des hommes la même chasteté pré-maritale que l’on exige des femmes donne à réfléchir à des enjeux très actuels liés aux inégalités entre les femmes et les hommes, à l’indépendance financière des femmes, à la libre disposition de son corps ou encore à l’accès à la contraception et à l’avortement qui sont malheureusement contestés aujourd’hui un peu partout, on le voit. C’est impossible qu’il n’y ait pas des éléments de la pièce qui ne fassent pas écho au monde vers lequel on s’achemine. Bjørnson nous fait nous rendre compte que si la chasteté était aussi exercée par les hommes, les choses seraient bien différentes. Je trouve que c’est quand même bien plus intéressant que l’auteur ait choisi cette position radicale et quasiment absurde dans la pièce plutôt que d’avoir donné à Svava accès à la contraception. C’est justement parce que la position que défend Bjørnson paraît si absurde ou extrême qu’elle a suscité des débats, et qu’elle peut encore le faire. Je pense qu’une exploitation de la pièce avec des adolescent·e·s serait justement vraiment intéressante.

Partie 2 : démarche et choix de traduction

16SG : Justement, les traductions du Gant que vous proposez sont-elles faites pour être lues ou pour être portées à la scène ?

17CFD : Bien que je sois chercheuse, j’ai toujours affirmé que je faisais des traductions pour le plateau et pas des traductions universitaires. Je traduis pour que des metteur·euse·s en scène puissent se saisir des pièces, s’en emparer et les monter. C’est pour cela par exemple que je n’ai pas ajouté au volume la traduction de la conférence Monogamie et polygamie8 [Enegifte og mangegifte, 1888] dans laquelle Bjørnson continue de développer les idées déjà présentes dans Le Gant.

18Pour l’instant, il y a eu des lectures partielles du texte qui ont soulevé un grand intérêt notamment à la bibliothèque nordique à Sainte-Geneviève (Paris) et au Théâtre Mansart (Dijon) dans le cadre des Lundis en coulisses. Lors de la journée d’études « Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières : un théâtre en jeu », six étudiant·e·s de l’Université de Strasbourg apprenant les langues scandinaves ont proposé une lecture performance de la pièce. Vous aviez encadré le groupe avec Raphaël Jamet dans le cadre de « Bokmål - Paroles de littérature nordique » avec le soutien de « Strasbourg Capitale Mondiale du livre 2024 ». J’ai eu le grand plaisir d’accompagner ce fascinant projet avec mon regard de traductrice et de metteuse en scène à plusieurs reprises, avec l’aide du comédien Benoît Lepecq. C’est magique que des jeunes gens se soient emparé·e·s de ce texte, dans sa première version, et en plus en réécrivant des passages pour lier entre eux les extraits qu’ils avaient choisis. Entendre « son » texte, ou plutôt celui qu’on a traduit, mais pour redonner une voix à un absent, est extrêmement émouvant.

19SG : Le Gant a deux versions. En 1886, Bjørnson avait réécrit sa pièce initialement écrite en 1883 parce qu’il jugeait que son message n’avait pas été compris par le public qui s’était rangé du côté d’Alf. Pourquoi avoir, alors, décidé de réunir les deux versions traduites de la pièce dans une même publication ?

20CFD : Ce ne sont pas seulement les thèmes du Gant qui m’ont plu mais aussi son histoire éditoriale. Bjørnson avait écrit une première version qui avait été jouée en 1883, mais qui ne l’a pas satisfait parce que les réactions de la salle n’ont pas été celles qu’il attendait. C’est absolument merveilleux, je trouve, d’avoir la preuve que même si un texte de théâtre a été écrit avec les meilleures intentions du monde, de façon extrêmement précise, il peut manquer son but sous les yeux de son auteur. La version publiée d’un texte peut correspondre à une version amendée après un certain nombre de représentations ; pour les textes anciens, nous n’en avons souvent pas la preuve. Mais là, il y avait la démarche éclatante d’une réécriture quasiment à chaud, presque au plateau. De ce fait, pour moi, il était absolument évident que les deux versions devaient être publiées, je ne pouvais pas choisir. Et les éditions de L’avant-scène m’ont suivie pour la publication de ce diptyque parce qu’ils ont compris que c’était assez inédit, cette histoire d’une pièce très peu jouée et publiée (version de 1883) et d’une pièce beaucoup plus jouée mais qui n’avait pas été publiée dans son intégralité et était seulement mentionnée en notes de bas de page dans les rééditions de la première version. Et puis aussi, j’aimais beaucoup cette idée que les metteur·euse·s en scène pouvaient choisir la version qui leur plaisait le plus ; j’avais même imaginé le principe d’une édition à double entrée ! D’ailleurs, c’est toujours intéressant de savoir quelle est la version préférée des gens qui ont lu les deux. Les réponses sont vraiment différentes. Il y a les acteurs qui disent que la deuxième version est quand même plus facile à jouer, moins didactique et plus shakespearienne. Et puis il y a celles et ceux qui préfèrent l’ambiguïté de la fin de la première version. Ce sont vraiment des questions de positionnement par rapport à un texte théâtral et je les trouve fascinantes.

21SG : Comme vous le rappelez dans votre préface, votre travail n’a pas été une traduction, mais plus exactement une retraduction puisque deux traductions françaises de la pièce avaient été réalisées, par le comte Prozor (1892) et par Auguste Monnier (1894). Quel rapport avez-vous entretenu avec ces précédents travaux ?

22CFD : Le premier problème est que ni Prozor ni Monnier n’avaient traduit les deux versions dans leur intégralité. De plus, la traduction de Monnier, qui est disponible sur Gallica, était assez libre et la seconde version qu’il propose caviardée. Il faut quand même signaler qu’il a effectué un travail incroyable, parce que je pense que pour traduire en partie la seconde version il a eu soit accès à la traduction suédoise de la deuxième version que j’ai aussi trouvée et qui avait été publiée dans son intégralité contrairement à la norvégienne, soit il a assisté à la pièce en Scandinavie et a pris des notes. La traduction de la première version de Prozor était, quant à elle, extrêmement précise, mais elle a été publiée en trois parties dans une revue. Donc c’est aussi par souci d’accessibilité que j’ai pensé qu’il était nécessaire de retraduire et de republier. Je ne me voyais pas simplement reprendre Prozor puisque de toute façon pour éditer la deuxième version il fallait que je refasse tout. Le fait que Bjørnson ait écrit deux versions, qu’il y ait deux traductions disponibles en français, qu’il y ait eu un caviardage de la seconde version française : tout cela posait des problèmes intéressants pour la traductrice comparatiste que je suis et justifiait de travailler sur ces textes.

23SG : Prozor et Monnier n’ont pas fait le même choix de traduction pour le titre de la pièce. Monnier est resté fidèle au norvégien en traduisant En hanske par Un gant, tandis que Prozor a choisi Le Gant, comme vous. Ce titre était-il une évidence pour vous ?

24CFD : La question des titres des pièces de théâtre, qui sont des produits d’appel, peut-être encore plus que ceux des romans, c’est vraiment quelque chose de compliqué. On était toutes et tous d’accord à L’avant-scène pour dire qu’« Un gant de Bjørnsjerne Bjørnson », cela ne sonnait pas très bien, d’autant plus que l’auteur a un prénom et un nom difficiles à prononcer pour les Français·e·s. Prozor avait certainement la même opinion.

25Au début, je ne voulais pas garder ce titre, d’autant plus que dans mes traductions de Leffler j’ai parfois beaucoup changé les titres. J’avais pensé à plein d’autres choses. J’avais voulu jouer avec la terminologie du « duel » puisque jeter son gant à la figure de quelqu’un est une déclaration de guerre. Mais cela faisait trop film d’aventures, cela ne fonctionnait pas. Je m’étais dit que « jeter le gant » ce n’était pas très clair non plus. J’avais pensé à « badine » qui aurait en même temps fait référence à une baguette et au badinage amoureux, mais ce n’était évident que pour moi, et il y avait la confusion possible avec la pièce de Musset. J’avais trouvé « au premier sang » qui connotait le duel, puisqu’on s’arrête au premier sang versé, ainsi que le sang de la virginité féminine. Mais encore une fois, la subtilité était trop grande. Avec les éditeur·ice·s, on s’était dit qu’on aurait pu afficher le nom de l’héroïne, de la même manière que Nora évoque immédiatement Une maison de poupée. Mais dans « le choix de Svava » ou « le gant de Svava », Svava n’est pas non plus très facile à prononcer pour un·e Français·e. Après tous ces détours, nous sommes finalement revenu·e·s au titre initial qui avait l’avantage d’être déjà dans certains catalogues grâce au travail de Prozor.

26SG : Au-delà des difficultés posées par le choix du titre, avez-vous rencontré d’autres défis de traduction ?

27CFD : Je vois la traduction de pièces de théâtre comme un travail sur des organismes vivants, jouables et parlables ; comme une sorte de transposition ou d’adaptation qui doit avant tout restituer l’intention de l’auteur. Il y avait par exemple la chanson de la deuxième version qui correspond à une forme très précise en norvégien qui était difficilement traduisible. Je l’ai transposée sous forme de villanelle, qui me semblait être un équivalent français, en plaçant les rimes où elles devaient être.

28Ce qui n’est pas évident avec le théâtre, c’est de conserver le ton des personnages, de faire en sorte que les répliques s’enchaînent bien, logiquement, naturellement. Le ton de la conversation est difficile à reproduire parce qu’il faut éviter les lourdeurs, Ibsen était d’ailleurs souvent insatisfait des traductions françaises de son théâtre parce qu’il n’y retrouvait pas le ton de conversation de ses originaux. Mais c’est aussi pour ça que j’aime particulièrement traduire du théâtre. Cela fait dix ans que je traduis des pièces et je commence à saisir les rouages, mais la difficulté supplémentaire ici est venue du fait qu’il y a deux versions et que les personnages n’avaient pas forcément la même couleur, ou en tout cas qu’ils étaient présentés un peu autrement dans la seconde version.

29Les métaphores animalières sont aussi délicates à traduire parce qu’elles charrient un imaginaire différent selon les cultures. Par exemple, Svava est décrite en norvégien comme une anguille [sitter-ål] par les hommes de son entourage mais j’ai décidé d’en faire une harpie (p. 91). Avec l’anguille, il y avait l’idée d’un petit animal un peu trop sensible qui peut donner des impulsions électriques à la moindre contrariété, et il y avait sûrement une association d’idée avec l’ondine mythologique. J’ai cherché quelque chose qui pouvait immédiatement connoter le côté éruptif, presque hystérique, et j’en suis venue à « harpie ». Je sais que je force le trait ici, mais je me disais que ça pouvait être une façon intéressante de connoter, parce qu’il y a quelque chose qui fait horreur chez Svava, à la fois à son père et aussi au vieil oncle. Je voulais reprendre un vocabulaire misogyne pour l’assumer et le brandir.

30J’ai également rencontré des difficultés avec les termes de tendresse qui, lorsqu’ils sont traduits littéralement, ne passent pas en français, parce que les termes de tendresse vieillissent très vite.

31SG : Fallait-il éviter l’emploi de termes trop vieillis dans votre traduction parce que, comme vous l’expliquez dans votre introduction, votre ambition était de moderniser la pièce ?

32CFD : Avec la traduction de cette pièce, j’ai pris des libertés que je ne m’étais pas forcément permises dans mes précédentes traductions. J’utilise ainsi le terme « émancipation » (p. 64), qui en norvégien était le plus neutre : « kvinne-sak » [« question de la femme »]. Je fais aussi dire à Svava « j’ai été flouée » (p. 61) qui est une phrase de Simone de Beauvoir. Je trouve qu’elle illustrait très bien le désarroi qui submerge Svava en découvrant sa condition féminine inégale ; je pensais que je ne trahissais pas Bjørnson. Ce serait très présomptueux de ma part d’affirmer que j’ai vraiment compris ce que voulait dire l’auteur, mais mon objectif était de coller au plus près à son intention. Si Bjørnson avait écrit cette pièce maintenant – et il pourrait encore une fois l’écrire, j’insiste – je pense qu’il aurait été plus que content que sa pièce atteigne plus facilement la cible, c’est pour cela que je me suis autorisé l’emploi de certains termes qui ne correspondent pas littéralement au texte. Je fais également dire à Svava « Je pense que les mentalités évoluent » (p. 69) alors qu’une traduction littérale aurait été « Cela commence à devenir différent » pour faire de Svava un personnage qui pourrait s’exprimer au xxie siècle.

33SG : J’ai été particulièrement frappée par une liberté que vous avez prise dans la traduction. Lorsque M. Riis évoque ses règles de conduite, il dit, en norvégien « Aldrig prostituere sig », qui signifie littéralement « Ne jamais se prostituer », mais vous avez décidé de le traduire par « Ne jamais s’abaisser » (p. 33). Plus tard, il y a un dialogue entre Mme Riis et sa fille au cours duquel le verbe « prostituere sig » et le substantif « prostitutionen » sont mentionnés à plusieurs reprises, comme lorsque la mère dit « Ingen synes om at bli prostitueret, Svava. » Vous avez fait le choix de traduire cette réplique par « Être l’objet d’un scandale public, Svava, personne n’aime ça » (p. 53) alors que Mme Riis dit littéralement « Personne ne souhaite se prostituer, Svava. » Pour quelle raison « se prostituer » et « prostitution » ne figurent-t-ils pas dans votre traduction ?

34CFD : En norvégien, le champ lexical de la prostitution est utilisé dans la pièce dans un sens figuré. Si j’avais traduit la règle de M. Riis « Aldrig prostituere sig » par « Ne jamais se prostituer », on aurait forcément compris « ne jamais vendre son corps ». Or ce n’est pas ça. Je pense aussi que je ressentais une gêne à l’idée de dire « se prostituer » dans un sens figuré, qui ne serait pas immédiatement compris ainsi lors d’une première écoute ou une première lecture, et je sais que le fait de ne pas utiliser « se prostituer » dans le dialogue de Svava avec sa mère est venu de là. Avec les autres actualisations de termes que j’avais faites, je trouvais que cela ne fonctionnait pas. C’est vrai que c’est dommage parce qu’il y a quelque chose de très fort dans le terme « se prostituer » qui est lié au contexte dans lequel baigne Bjørnson. La question de l’amour libre et de la sexualité mentionnée plus tôt est aussi en lien avec la question de la prostitution qui préoccupait beaucoup toute la fin du xixe siècle parce que de fait, si les corps des bourgeoises ne sont pas accessibles, il faut bien qu’il y ait d’autres corps accessibles. Et il y avait aussi le fait que dans la pièce il y a une pouponnière où sont placés les enfants illégitimes de cette camériste qui a visiblement une liaison avec Alf. Donc, il y avait pléthore de sous-textes connotant l’avilissement, l’amour inégal, subalterne, indigne, qui en fait, selon moi, n’étaient pas suffisamment rendus dans le terme de « prostitution » et « de se prostituer » en français. Je me suis alors emparée de termes comme « avoir à rougir », « être l’objet de scandale » parce que je me suis dit qu’il était peut-être plutôt question de vendre son âme à défaut de son corps et que c’était peut-être le degré d’abaissement ou d’avilissement qui était contenu dans le terme, parce que Mme Riis conclut la scène en disant à sa fille « ikke skandale! » [« pas de scandale »]. Il y aura toujours des insatisfactions et mon projet a été de proposer une traduction qui puisse être jouée. Quand on la lit, on peut prendre le temps de réfléchir, mais quand on entend « il ne faut pas se prostituer », cela oriente vers un imaginaire qui n’est pas tout à fait le bon.

35SG : En parlant de sexualité, est-ce qu’il n’a pas été difficile de trouver les mots justes pour parler des exigences de Svava notamment dans le dialogue central où elle affirme son exigence d’être avec un homme « pur » [« ren »] ? À d’autres moments, c’est plutôt le terme « chaste » que vous avez choisi.

36CFD : Un passage décisif de la pièce est à mon sens le moment où Svava compare, sur un ton provocateur, le mariage à une sorte de buanderie pour hommes qui a pour effet de leur redonner une sorte de virginité, de blancheur, comme le linge sale qui redevient blanc. Heureusement qu’en français on a les mêmes connotations liées à la blancheur qu’en norvégien ! J’ai utilisé le mot « pur » quand il était au plus près de ces questions de lessive, parce que la pureté marchait bien dans ce sens-là et que je voulais filer cette métaphore incroyable de la blanchisseuse. Dans les dialogues plus éloignés, je me suis plutôt tournée vers « chaste » puisque là on était plus sur un débat moral. Donc ce qui a guidé mes choix, c’est la proximité sonore des mots au sein d’un texte qui est fait pour être joué et entendu.

37SG : Je me demandais également s’il y avait des passages ou des personnages spécifiques qui vous ont particulièrement procuré du plaisir à traduire. Il faut souligner que certaines scènes de la pièce sont très drôles et m’ont fait beaucoup rire, surtout quand je les ai vu interprétées par mes étudiant·e·s.

38CFD : Je suis contente que vous me disiez que Le Gant est une pièce drôle. Parce que s’il y avait vraiment quelque chose qui m’avait frappée, c’était une forme d’humour et de légèreté au milieu d’un drame assez lourd. Je voulais absolument que ça transparaisse, d’autant plus qu’il y a beaucoup de préjugés à l’encontre des pièces norvégiennes qui seraient des drames brumeux, mystérieux, sombres où les enfants se noient dans des lacs et les femmes se suicident dans des placards avec leur cane – ce préjugé vient notamment des traductions un peu lourdes d’Ibsen. Je ne dis pas que les pièces d’Ibsen sont extrêmement comiques, mais elles comportent beaucoup d’humour, et c’est aussi le cas chez Bjørnson. Je pense par exemple à la scène, dans la deuxième version, entre les deux mères qui dès huit heures du matin commencent à discuter avec du champagne et à être très gaies. Ce passage était vraiment très drôle à traduire.

39Le personnage qui m’a procuré le plus de plaisir est le père de Svava, une espèce de petit folâtre, de petit Fantasio, ne voulant prendre en charge aucun des maux du monde. Je ne l’ai pas réinventé, mais j’ai pensé en le traduisant à de nombreux personnages théâtraux qui pouvaient être légers tout en ayant un fond extrêmement sombre, comme ceux de Beaumarchais.

40La mère de Svava était aussi extrêmement intéressante parce qu’elle a quelque chose de très touchant. Je voulais qu’une sorte d’inquiétude maternelle se dégage d’elle, mais en même temps elle exprime une sorte de lassitude par rapport à son mari qui pouvait être assez comique. Et des dialogues entre Svava et Alf je voulais que surgisse une tension amoureuse et érotique extrêmement forte.

41SG : Ces aspects humoristiques du Gant pourraient-ils être mis en relation avec les diverses inspirations de Bjørnson qui était familier des pièces bien faites de Scribe ou des proverbes de Musset ? Avez-vous ressenti les influences du théâtre français mais aussi anglais ou allemand lorsque vous étiez engagée dans le processus de traduction ?

42CFD : Peut-être que c’est ça qui trouble justement tant les Français·e·s dans la réception des pièces scandinaves du xixe siècle : les textes de Bjørnson, comme ceux d’Ibsen d’ailleurs, sont des amalgames d’une pluralité de styles dramatiques différents. On retrouve au sein d’une même pièce des détails venus du vaudeville, du drame bourgeois, du mélodrame et de la tragédie. Ce sont autant d’arrière-plans dont on a moins conscience aujourd’hui parce qu’on n’est pas forcément familier avec le théâtre de l’époque alors que Bjørnson était un fin connaisseur du théâtre français, allemand ou encore anglais. Dans Le Gant, je vois des scènes comiques et des ruptures de ton à la Shakespeare, je retrouve l’architecture de la pièce bien faite à la Scribe et j’ai des modèles français en tête pour chacun des personnages. Bjørnson cite Molière et il connait bien les procédés comiques du dramaturge français. Mais globalement, je pense que ce qui a guidé la direction artistique de ma traduction, si on peut s’exprimer ainsi, c’est l’ambition de mêler une pièce du xviiie siècle à la Beaumarchais et une pièce du xixe siècle à la Musset tout en la réactualisant. J’aime beaucoup le théâtre de Musset et Bjørnson était très influencé par celui-ci. J’ai sans doute voulu retrouver la légèreté et la cruauté de la langue et du théâtre de Musset en traduisant, et je me suis aussi autorisée des jeux de mots comme « ce n’est pas la reine Svava, c’est la reine de Saba » (p. 82) qu’on aurait pu trouver dans des pièces de Feydeau. Quand on traduit du théâtre et qu’on fait du théâtre, je pense qu’on se projette aussi et j’ai eu dans le fond de l’oreille des réminiscences de pièces que j’avais moi-même lues mais dont je trouvais aussi l’influence chez Bjørnson.

1 Bjørnstjerne Bjørnson, Au-delà des forces I et II, trad. Éric Eydoux, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

2 Marthe Segrestin, Réparer Une maison de poupée d’Ibsen ? Réécritures, remaniements et suites (1879-1903), Paris, Classiques Garnier, 2022.

3 Margareta Wirmark, Noras systrar: nordisk dramatik och teater 1879-1899, Stockholm, Carlssons, 2000.

4 Bjørnstjerne Bjørnson, Le Gant, trad. Corinne François-Denève, Paris, L’avant-scène théâtre, 2023, p. 96.

5 Disponible en français dans Anne Charlotte Leffler, Théâtre complet, trad. Corinne François-Denève, Paris, Classiques Garnier, 2016.

6 Disponible en français dans ibid.

7 Cité par Frode Lerum Boasson, « I nasjonens tjeneste? Norske forfatterjubileer 2006-2010 », Edda, vol. 104, 4, 2017, p. 331 : « Hvilken betydning har Bjørnson for vår tid? »

8 Le texte de la conférence a été traduit en français : Bjørnstjerne Bjørnson, Monogamie et polygamie, trad. Auguste Monnier et Georges Montignac, Paris, Stock, 1897.

Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2056.html.

Quelques mots à propos de : Corinne François-Denève

Corinne François-Denève est professeure de littérature française des xxe-xxie siècles à l’Université de Bourgogne Europe. Elle est spécialiste de théâtre, et a à ce titre traduit des pièces du matrimoine suédois et norvégien du xixe siècle. Ses recherches croisent les études de genre. Elle a dirigé avec Florence Fix un numéro des Publications numériques du CÉRÉdI sur la « Revanche de Galatée ». Elle a aussi dirigé avec Florence Fix un collectif, La Reine Christine et ses fictions. Elle travaille également en études actorales, et a publié des collectifs autour de Vivien Leigh, Gérard Philipe et Maria Casarès et, avec Florence Fix toujours, et Julia Gros de Gasquet, le premier ouvrage scientifique sur Jacqueline Maillan. Elle participe au projet de Catherine Authier et Sabine Chaouche sur les « contemporaines ». Elle est également critique de théâtre, membre du syndicat de la critique, et dramaturge.

Quelques mots à propos de : Solenne Guyot

Université de Strasbourg

Mondes Germaniques et Nord-Européens

Solenne Guyot est doctorante contractuelle en littérature norvégienne. Sa thèse est codirigée par Thomas Mohnike (Université de Strasbourg, Mondes Germaniques et Nord-Européens) et Giuliano D’Amico (Universitetet i Oslo, Senter for Ibsen-studier) et porte sur la présence du Moyen Âge – autrement dit, le médiévalisme – dans l’œuvre théâtrale de Henrik Ibsen. Elle est chargée d’enseignement en études culturelles et en études scandinaves (littérature du Moyen Âge et du xixe siècle) à l’Université de Strasbourg. Sont en cours de publication plusieurs articles et chapitres d’ouvrages qui s’inscrivent dans les champs de l’éco-critique, des études de genre et de l’intermédialité dans les œuvres d’auteur·e·s scandinaves comme Ibsen, Victoria Benedictsson, August Strindberg ou Gerd Brantenberg.