Sommaire

Littérature et occulture

Programme de recherche

Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou

- Première partie : Lectures ésotériques des textes littéraires – Coord. scientifique : Frank Greiner

- Frank Greiner Introduction

- Tom Fischer Pantheum alchemicum, ou quand l’alchimie s’intéresse à la mythologie gréco-romaine

- Piero Latino La littérature française et l’ésotérisme de Dante

- Caroline Legrand L’arithmosophie dans Lorenzaccio : pour une herméneutique du nombre ?

- Frank Greiner À propos d’Umberto Eco et de la sémiosis hermétique

- Agnès Parmentier Quelques caractéristiques d’une herméneutique ésotérique. Le Märchen de J. W. von Goethe lu par Oswald Wirth et Rudolf Steiner

- Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda

- Sylvain Ledda Présentation

- Laurence Danguy Comment regarder le tarot de Marseille ?

- Frank Greiner Court de Gébelin : du tarot au livre de Thot

- Antony Glinoer Les vies transmédiatiques des Atouts d’Ambre

- Esther Nka Manyol Les arcanes du tarot dans Sépulcre de Kate Mosse

- Stéphane Pouyaud Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie

- Martin Hervé Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé

- Gwenael Beuchet Arcane 17, un essai de cartomancie objective

- Piero Latino Les arcanes majeurs selon Ouspensky, Guaita et le Père Gabriele Amorth

Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda

Court de Gébelin : du tarot au livre de Thot

Frank Greiner

1L’évolution des jeux n’intéresse pas seulement leurs formes et leurs règles spécifiques avec leurs diverses variantes, mais aussi leurs applications à différents champs de l’expérience humaine. Quand on déroule l’histoire du tarot, on a l’habitude de distinguer ainsi sommairement deux époques : d’abord le temps où il fut utilisé comme un simple jeu de cartes, puis celui où à cette première fonction, purement ludique, s’ajouta une seconde vocation, au moment il devint le support d’un art divinatoire. C’est ce tournant, qui fut aussi d’une certaine manière une transformation, qui sera au centre de ma contribution : ma petite étude sera en effet centrée sur la question de savoir dans quelles circonstances, suivant quelle logique, avec quels effets, sans pour autant qu’elles changent d’apparence, s’opéra la mue des cartes à jouer du tarot en lames ou en arcanes capables, au regard du savant cartomancien, de symboliser les grandes lignes ou les petits détails de nos destinées. Comment, pour le dire en d’autres mots, le tarot, entra-t-il subrepticement dans l’histoire de l’ésotérisme avant de connaître l’immense succès qu’on lui connaît aujourd’hui ?

2Pour comprendre le processus de cette transformation ou de ce recyclage, je m’intéresserai principalement à un personnage habituellement donné pour son initiateur : Antoine Court de Gébelin, protestant, ayant exercé un temps les fonctions de pasteur du culte calviniste, puis franc-maçon, adepte de la physiocratie, enfin auteur de nombreux textes dont une somme monumentale qui seule retiendra ici toute mon attention : Le Monde primitif. De ce livre fleuve on retiendra seulement un épisode remarquable où il évoque sa découverte du tarot et expose à son sujet ses spéculations de savant linguiste. Beaucoup d’études consacrées à l’histoire du tarot ont déjà porté leur attention sur les faits que nous évoquerons1. Notre étude ne tiendra donc son originalité, toute relative, que par mon dessein d’éclairer « l’invention » de Court de Gébelin à la lumière de sa philosophie du langage.

3Mon approche s’articulera en trois temps. Je m’attacherai d’abord à replacer les observations, réflexions et hypothèses de Court de Gébelin sur le tarot dans le cadre plus large de l’enquête développée dans son livre ; puis je m’attacherai à la lecture critique des deux dissertations qu’il consacre à ce jeu.

La quête d’une langue primitive

4Pour s’expliquer l’intérêt de Court de Gébelin pour le tarot, il convient de prendre un peu de recul, afin de saisir de quelle manière il se relie au dessein général sous-tendant les quelques cinq mille pages et les neuf volumes de son livre édités à Paris entre 1773 et 1782 sous un titre interminable : Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne considéré dans divers objets concernant l’Histoire, le Blason, les Monnoies, les Jeux, les Voyages des Phéniciens autour du Monde, les Langues Américaines, etc. ou dissertations mêlées. Titre fourre-tout ou véritable bric-à-brac intellectuel témoignant d’une curiosité inlassable et d’une certaine confusion, mais aussi titre programme où se discerne la logique d’une enquête procédant par comparaison et suivant la logique d’une anamnèse. La comparaison se fait entre les divers langages humains. Le langage est pris ici dans son sens linguistique : l’auteur s’intéresse aux organes vocaux et à la phonation, et à de nombreuses langues anciennes et modernes considérées dans leurs dimensions écrites. Mais le champ de recherche de Court de Gébelin s’étend aussi aux systèmes de signes relevant de ce qu’on appelle aujourd’hui la sémiotique. La monnaie, les jeux ou l’héraldique entrent donc dans son champ de recherche dans la mesure où ils fonctionnent aussi comme des formes de langages symboliques. Le rapprochement de ces différents langages vise la mise en évidence d’un certain nombre de ressemblances intéressant leur forme et la logique de leur organisation. Ajoutons que la méthode comparatiste de Court de Gébelin est soutenue par une hypothèse cratylienne : comme le langage serait pour lui essentiellement réglé par l’imitation, tous les signes linguistiques ou symboliques seraient fondamentalement enracinés dans la même logique représentative. Ce postulat permettrait d’expliquer que dans des langages appartenant à différentes époques et cultures on puisse retrouver des ressemblances frappantes témoignant de leur parenté profondément enfouie sous le jeu des disparités superficielles. La finalité de l’enquête serait, au fil du relevé des correspondances et des analogies signifiantes, de retrouver l’alphabet originel formant la langue primitive de l’humanité. Comme nous l’avons fait un peu plus haut on peut associer à cet égard la démarche scientifique de Court de Gébelin à un effort d’anamnèse, en prenant ce mot dans son sens étymologique : l’anamnésis, c’est littéralement l’action de se souvenir. Ainsi Court de Gébelin par ses comparaisons s’efforce de réveiller la mémoire cachée de l’humanité, de la reconduire vers la conscience que ses mots, apparemment usés et arbitraires, sont les produits d’une longue décadence dont il serait possible d’inverser le cours pour renouer avec leurs formes et leur énergie essentielles.

5L’étude qu’il consacre au jeu de tarot permet d’illustrer pleinement cette dynamique de reconquête d’un patrimoine perdu. Elle est développée sur quarante-cinq pages dans le huitième et avant dernier volume du Monde primitif (Paris, 1781) : un ensemble d’observations et de réflexions en forme de diptyque. Le premier volet intitulé Du jeu des tarots. Où l’on traite de son origine, où on explique ses Allégories, & où l’on fait voir qu’il est la source de nos Cartes modernes à jouer, etc., etc. couvre les pages 365 à 394 et se présente comme une enquête sur les sources égyptiennes du jeu. Le second volet, allant des pages 395 à 410, porte le titre de Recherches sur les tarots et sur la divination par les cartes des tarots. Il est donné pour la dissertation d’un ami de Court de Gébelin. L’étude y revient sur la description des cartes, mais se concentre désormais sur leur usage divinatoire.

Les sources égyptiennes du tarot

6Le premier de ces deux développements commence par le récit de la découverte ou plutôt de la redécouverte émerveillée du tarot par Court de Gébelin. Celui-ci, dans sa jeunesse, avait déjà eu l’occasion de voir ce jeu, mais sans y prêter attention. Quand par hasard ses figures étranges se retrouvent une nouvelle fois sous ses yeux, il est traversé par une intuition aussi puissante que fulgurante :

Invité il y a quelques années à aller voir une Dame de nos Amies, Madame la C. d’H., qui arrivoit d’Allemagne ou de Suisse, nous la trouvâmes occupée à jouer à ce Jeu avec quelques autres Personnes. Nous jouons à un Jeu que vous ne connoissez sûrement pas… Cela se peut ; quel est-il ?… Le Jeu des Tarots… J’ai eu occasion de le voir étant fort jeune, mais je n’en ai aucune idée… C’est une rapsodie des figures les plus bisarres, les plus extravagantes : en voilà une, par exemple ; on eut soin de choisir la plus chargée de figures, & n’ayant aucun rapport à son nom, c’est le Monde : j’y jette les yeux, & aussi-tôt j’en reconnois l’Allégorie : chacun de quitter son Jeu & de venir voir cette Carte merveilleuse où j’appercevois ce qu’ils n’avoient jamais vû : chacun de m’en montrer une autre : en un quart-d’heure le Jeu fut parcouru, expliqué, déclaré Egyptien : & comme ce n’étoit point le jeu de notre imagination, mais l’effet des rapports choisis & sensibles de ce jeu avec tout ce qu’on connoît d’idées Egyptiennes, nous nous promîmes bien d’en faire part quelque jour au Public ; persuadés qu’il auroit pour agréable une découverte & un présent de cette nature, un Livre Egyptien échappé à la barbarie, aux ravages du Tems, aux incendies accidentels & aux volontaires, à l’ignorance plus désastreuse encore2.

7On voit où porte l’accent d’insistance. Ce qui, avant tout, intéresse Court de Gébelin, c’est l’origine égyptienne du jeu. Il va jusqu’à identifier ses différentes cartes avec les pages mobiles d’un livre égyptien composé d’« Allégories » (p. 367) où seraient conservées « les connoissances les plus utiles » (Ibid.). Or ce savoir, comme il l’observe, se serait altéré au fil du temps. Le tarot qu’il découvre chez son amie n’offre plus qu’une vision très imparfaite de ce que fut le jeu dans sa version primitive. Tout le travail d’exégèse, permettant de restituer le sens premier de ces allégories, consiste d’abord à remonter le cours des âges vers leur origine. En un siècle où s’affirme une idéologie du progrès, Court de Gébelin adhère encore à une vision traditionnelle de l’histoire conçue comme la perte d’une connaissance primordiale suivant les étapes d’une longue décadence. Expliquer revient pour lui à renouer de liens vivants avec un passé prestigieux. Pour cela il dénonce d’abord les erreurs des historiens du tarot qui « n’ont jamais parlé que des Cartes françoises » (p. 366) ou du savant abbé Rive affirmant qu’il aurait été inventé en Espagne au début du xiiie siècle (p. 392). Mais la critique des erreurs s’étend aussi aux différentes versions du jeu fournies par les « cartiers », c’est-à-dire par leurs fabricants européens, qui ne comprenant par le symbolisme des allégories égyptiennes l’auraient réinterprété sur des bases erronées. Pour rectifier les inexactitudes et, parfois, les contresens, le commentateur passe en revue chacune des cartes qu’il a sous les yeux. Il apparaît dans sa description qu’il a affaire à l’une de ses versions les plus connues en France : le tarot de Marseille. Il observe que celui-ci se compose de 78 cartes, c’est-à-dire de 77 cartes plus une, nommée « Le Fou », non numérotée. Cet ensemble se divise en 22 « Atous » et en « quatre couleurs distinguées par leurs emblèmes » appelés « Épée, Coupe, Bâton & Denier. » (p. 378). Cette structure lui apparaît comme typiquement égyptienne.

Ces quatre Couleurs – explique-t-il – sont relatives aux quatre États entre lesquels estoient divisés les Égyptiens.

L’Épée désignoit le Souverain & la Noblesse toute Militaire.

La Coupe, le Clergé ou le Sacerdoce.

Le Bâton, ou Massue d’Hercule, l’Agriculture.

Le Denier, le Commerce dont l’argent est le signe. (p. 379)

8Le « nombre septenaire » lui inspire des remarques similaires :

Ce Jeu est absolument fondé sur le nombre sacré de sept. Chaque couleur est de deux fois sept cartes. Les Atous sont au nombre de trois fois sept ; le nombre des cartes de soixante-dix-sept ; le Fou étant comme 0. Or, personne n’ignore le rôle que ce nombre jouoit chez les Égyptiens, & qu’il étoit devenu chez eux une formule à laquelle ils ramenoient les éléments de toutes les Sciences. (p. 379)

9La plus grande partie de ses réflexions et analyses prend la forme d’une suite de commentaires relatifs aux figures représentées par les vingt-deux atouts. La démarche critique de Court de Gébelin le conduit parfois à les réintituler. Les atouts nos V et II correspondant dans le tarot de Marseille au « Pape » et à « la Papesse » deviennent ainsi le « Grand-Prêtre & la Grande-Prêtresse » (p. 370) ; le no VII, « le Chariot » devient « Osiris triomphant » (Ibid.) ; le no XVII, « L’Étoile » devient « la Canicule ou Sirius », c’est-à-dire l’« Etoile qui se leve lorsque le Soleil sort du signe du Cancer », etc. Pour interpréter, il redéfinit le contenu des cartes à partir de ce qu’il connaît de la civilisation égyptienne et, plus largement, de la civilisation antique. Ce qui l’amène parfois à repenser intégralement la forme comme le sens de certaines cartes. Ainsi il décide de renommer l’atout no 12, « le Pendu » en le désignant comme « La Prudence », parce qu’il lui apparaît manifeste que cette image d’« un homme pendu par les pieds […] est l’ouvrage d’un malheureux Cartier présomptueux qui ne comprenant pas la beauté de l’allégorie renfermée sous ce tableau, a pris sur lui de le corriger, & par-là même de le défigurer entierement » (p. 372). En fait, il lui aurait fallu calquer cette figure sur le modèle fourni par l’allégorie de la Prudence qui représente « un homme debout, qui ayant un pied posé, avance l’autre, & le tient suspendu examinant le lieu où il pourra le placer surement » (Ibid.). L’erreur proviendrait de la mauvaise compréhension du titre initialement donné à cette carte, « l’homme au pied suspendu, pede suspenso : le Cartier ne sachant ce que cela vouloit dire, en a fait un homme pendu par les pieds. » (p. 372)

10Sur la question de savoir à quoi servait le tarot chez les Égyptiens, Court de Gébelin retient sans hésiter l’hypothèse du jeu, mais il prête à celui-ci des fonctions multiples : il le caractérise comme « un Jeu de guerre » (p. 381) parce qu’il se joue à deux dans une logique d’affrontement, comme le jeu d’échecs. Mais du fait de son contenu allégorique le tarot, comme nous l’avons dit, serait aussi le dépositaire d’un savoir ancien. Il faudrait voir ainsi en lui une manière amusante de transmettre un ensemble de connaissances géographiques, cosmologiques, politiques et morales. Aussi pourrait-il servir le rôle de guide à qui sait bien déchiffrer ses significations. Cette fonction serait inscrite dans son étymologie, car « tarot » « serait composé du mot Tar, qui signifierait voie, chemin ; & du mot Ro, Ros, Rog, qui signifierait Roi, Royal. » Ce serait « mot-à-mot, le chemin Royal de la vie. » (p. 380). Enfin Court de Gébelin évoque rapidement « l’application de ce jeu à la Divination » (p. 393) qui fait l’objet de la dissertation suivante.

Le tarot comme pratique divinatoire

11L’auteur de cette seconde dissertation, seulement désigné par un acronyme : M. C. de M.*** (p. 395), serait, comme Court de Gébelin l’avait noté plus haut, « un Officier Général, gouverneur de Province » (p. 366). Plusieurs historiens, pour l’identifier, veulent reconnaître en lui Louis-Raphaël-de-Lucrèce Fayolle, Comte de Mellet (1727-1804), qui était gouverneur du Maine et du Perche et Grand Croix de l’Ordre de Saint-Louis3. Si l’identité de ce C. de M.*** reste quelque peu mystérieuse, du moins peut-on constater que ses thèses sont très proches de celles avancées par son ami Court de Gébelin. Une lecture, même rapide, de son étude, montre que s’il s’appuie dans ses observations sur une autre version du jeu de tarot (il se réfère au tarot de Besançon et non de Marseille), il reprend cependant littéralement l’idée du tarot-livre égyptien pour l’enrichir de nouvelles réflexions, d’ailleurs en plein accord avec les centres d’intérêt et la manière de penser de l’auteur du Monde primitif.

12Il est possible d’émettre plusieurs hypothèses sur ce deuxième volet tarologique. D’abord, si l’on se fie aux assertions de l’auteur, il s’agirait de l’œuvre d’un ami. À cet égard il est possible de penser soit que les deux hommes se sont rejoints par hasard sur les mêmes idées, soit que l’un des deux ait été influencé par l’autre. On peut imaginer en effet que Court de Gébelin avait déjà eu connaissance du texte qu’il joint au sien avant d’élaborer sa propre théorie ou, à l’inverse, que l’auteur de ce texte n’ait fait que reprendre les idées du savant linguiste pour les enrichir de nouveaux aperçus. Mais il est possible aussi, si l’on pousse plus loin les spéculations, d’envisager une autre hypothèse : celle de la mystification qui aurait conduit Court de Gébelin à se forger de toutes pièces un alter ego littéraire. L’opération n’était pas intérêt. Une vérité portée par plusieurs est évidemment plus crédible que lorsqu’elle est assumée par un seul homme. L’identification partielle du nom de l’auteur présumé, désigné seulement par une position sociale prestigieuse – « un Officier Général, gouverneur de Province » – montre qu’elle sert principalement à souligner la valeur de cette seconde étude par son autorité.

13Quoi qu’il en soit de ces suppositions, ce nouveau volet permet de développer de manière intéressante les premières intuitions de Court de Gébelin sur l’invention égyptienne du tarot, et particulièrement sur cette idée que ses soixante-dix-huit cartes seraient comme les pages détachées d’un livre antique, œuvre d’un auteur pour le moins prestigieux ; car il s’agirait de Thot, nom d’un dieu égyptien, fréquemment assimilé à Hermès ou Mercure. Cette attribution trouverait à se justifier par l’étymologie : « Ce Livre paroît avoir esté nommé A-Rosch ; d’A, Doctrine, Science ; & de Rosch, Mercure, qui, joint à l’article T, signifie Tableaux de la doctrine de Mercure » (p. 395). Notons que la divinité gréco-égyptienne est aussi identifiée à la figure mythique d’un sage initié, Hermès Trismégiste, donné pour l’auteur de nombreux traités d’astrologie, d’alchimie, de magie, de médecine occulte (le corpus hermeticum) auxquels s’ajouta tardivement la célèbre Table d’émeraude où plusieurs alchimistes virent un résumé énigmatique de leur grand œuvre.

14Il ne fait pas de doute que l’auteur de cette seconde dissertation garde à l’esprit cette abondante littérature quand il fait du tarot un livre de Thot. Sans doute se souvient-il aussi de Pernety qui, dans ses Fables égyptiennes et grecques (1758), avait donné une nouvelle vigueur à différentes thèses anciennes que l’on retrouve sous sa plume : notamment le fait qu’Hermès fut le premier à enseigner aux Égyptiens leur philosophie et leurs sciences, qu’il leur apprit « la maniere de coucher par écrit leurs pensées, et de mettre leurs expressions en ordre4 » par l’emploi de figures hiéroglyphiques5, et que « les prêtres […] seuls […] avoient l’intelligence6 » de ces signes mystérieux. Sur le contenu de ces signes les deux auteurs se rejoignent encore sur l’idée qu’ils renverraient à une physique naturelle. Mais leur manière d’aborder ce dernier point est foncièrement différente. Pour Pernety les fables et les hiéroglyphes égyptiens cacheraient des secrets relatifs à la fabrication de la pierre philosophale ; comme beaucoup d’alchimistes, il compare d’ailleurs celle-ci à la « création du monde7» ou aux différents âges de l’histoire de l’humanité8.

15C. de M***, ou Court de Gébelin, qui se dissimule peut-être derrière lui, affirme aussi que le livre de Thot se référerait à une antique cosmogonie. Aussi donne-t-il une nouvelle présentation du tarot en classant ses 22 atouts dans trois séries correspondant aux siècles d’or, d’argent et de fer. Mais ses propos se rapprochent moins alors des spéculations des alchimistes que d’un imaginaire biblique ancrant la création dans la parole de dieu. « Ces vingt-deux premieres Cartes – explique-t-il – sont non-seulement autant d’hiéroglyphes, qui placés dans leur ordre naturel retracent l’Histoire des premiers tems, mais elles sont encore autant de lettres. » Il est remarquable de constater à cet égard qu’il rapproche aussi ces mêmes cartes des 22 lettres de « l’Alphabet Hébreu » (p. 44, n. 2) et qu’il voit en elles des images de la « Toute-puissance » (p. 395) de Dieu9. Sans doute faut-il voir ici une influence de la kabbale que Court de Gébelin connaissait au moins par l’intermédiaire de Basnage, cité dans le premier volume du Monde primitif. Celui-ci, résumant les principes de cette philosophie ou de cette mystique ésotérique, dans son Histoire des Juifs, affirmait en effet que « le monde a été formé par rapport à l’alphabet Hebreu, & [que] l’harmonie des Creatures est semblable à celle des lettres, dont Dieu s’est servi pour composer le livre de la vie 10». Ces lettres exprimant et canalisant l’énergie divine à travers la Création étaient également associées par Basnage à des figures hiéroglyphiques. « Puis que le monde – expliquait-il – a été fait par rapport à l’alphabet, il faut necessairement qu’il y ait certaines choses attachées à chaque lettre dont elle soit le Symbole et l’Emblême11. » À partir de ces présupposés, il ne restait plus à l’auteur du Monde primitif ou à son ami C. de M.***, qu’à établir un lien entre ces Symboles et ces Emblèmes avec les cartes du tarot.

16Les usages divinatoires du tarot devraient se déduire de ces prémisses théologiques. L’auteur de la seconde dissertation imagine qu’il fut à l’origine « un Art sublime », une science sacrée » égyptienne « réservée aux Ministres des Autels » (p. 405), seuls capables d’entrer dans l’intelligence de la parole divine. Ceux-ci eurent non seulement l’idée d’associer ses vingt-deux lettres à leurs « Tableaux Sacrés », mais aussi d’associer quatre caractères à ces « Tableaux » pour en compléter le sens. Ils inventèrent ainsi ces motifs que l’on retrouve aujourd’hui dans le tarot de Marseille, comme dans différents jeux de cartes : à savoir la coupe, le bâton, les épées, les deniers (p. 400-401). Mais leurs prédictions ne s’appuyaient pas sur la seule consultation de leurs images. Celles-ci étaient utilisées pour dévoiler le sens caché dans les songes d’origine divine. À ce titre, il faudrait donc comprendre le tarot comme un instrument de l’oniromancie. Voici comment les Prêtres auraient procédé dans leur tirage :

Ils commençoient par écrire en lettres vulgaires le songe dont il s’agissoit, comme dans toute divination où il y avoit une demande positive dont il falloit chercher la réponse dans le Livre des Sorts [le livre de Thot], & apres avoir mêlé les lettres sacrées on en tiroit les tableaux, avec l’attention de les placer scupuleusement sous les mots dont on cherchoit l’explication ; et la phrase formée par ces tableaux, étoit déchiffrée par le Jannès. (p. 406) [c’est-à-dire « l’explicateur » (p. 405)].

17Pour illustrer ces règles par un exemple concret, l’auteur donne une interprétation du célèbre songe des vaches grasses et des vaches maigres sur lequel Pharaon interrogea Joseph dans un passage célèbre de l’Ancien Testament (Gn. 41) :

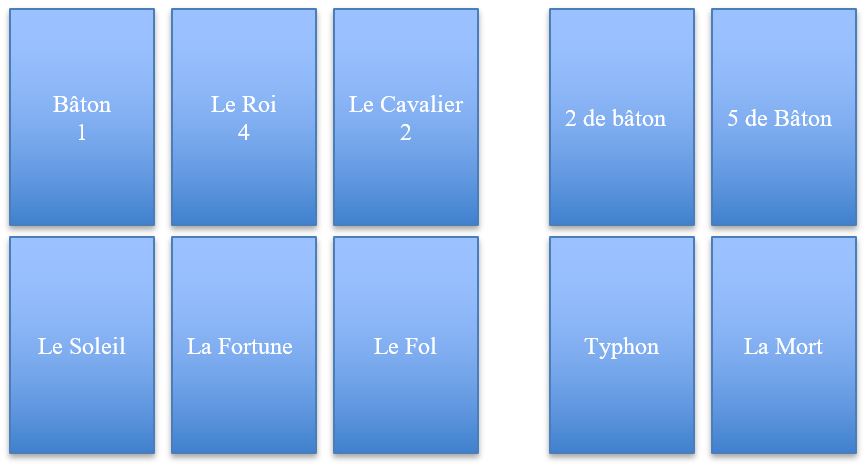

Supposons par exemple, qu’un Mage eût voulu interpréter le songe de Pharaon […] & qu’il eût amené le bâton fortuné, symbole par excellence de l’Agriculture, suivi du Cavalier & du Roi12 ; qu’il sortît en même tems du Livre du Destin la Carte du Soleil, la Fortune & le Fol, on aura le premier membre de la phrase qu’on cherche. S’il sort ensuite le deux & le cinq de bâton dont le symbole est marqué de sang, & que des tableaux sacrés on tire un Typhon & la Mort, il aurait obtenu une espèce d’interpretation du songe du Roi, qui pourrait avoir été écrit ainsi en lettres ordinaires :

Sept vaches grasses & sept maigres qui les devorent.

18Suit une interprétation numérologique de ces dix cartes :

Calcul naturel qui résulte de cet arrangement.

|

Le bâton vaut……………………….. 1 |

Le Soleil annonce le bonheur. |

|

_____________ |

Le Signe de l’Agriculture donne sept.

On lira donc, sept années d’une agriculture fortunée donneront une abondance cent fois plus grande qu’on ne l’aura jamais éprouvée.

Le second membre de cette phrase, fermé par le deux & le cinq de bâton, donne aussi le nombre de sept qui, combiné avec le Typhon & la Mort, annonce sept années de disette, la famine & les maux qu’elle entraîne.

Cette explication paroîtra encore plus naturelle si l’on fait attention .au sens & à la valeur des lettres que les tableaux représentent.

Le Soleil répondant au Gimel, veut dire, dans ce sens, rétribution, bonheur.

La Fortune ou le Lamed signifie Regle, Loi, Science.

Le Fol n’exprime rien par lui-même, il répond au Tau, c’est simplement un signe, une marque.

Le Typhon ou le Zaïn annonce l’inconstance, l’erreur, la foi violée, le crime.

Le mort ou le Thet indique l’action de balayer : en effet, la Mort est une terrible balayeuse.

Teleuté en Grec qui veut dire la fin, pourroit être, en ce sens, un dérivé de Thet (p. 406-407).

Déchéance et renaissance du tarot

19Après ces débuts prestigieux, l’histoire du tarot suit la ligne d’une longue décadence, commençant par l’estompement, puis l’oubli de ses origines religieuses et se poursuivant par sa migration vers l’Europe : « les Arabes communiquerent ce Livre ou Jeu aux Espagnols, & les Soldats de Charlequint le porterent en Allemagne » (p. 396). Ce transfert, comme cela était dit dans la première dissertation, n’est pas allé sans altérations et transformations. Il n’est pas anodin de voir ainsi s’achever ces aperçus par une description des cartes et des règles du jeu de piquet (l’ancêtre de notre jeu de trente-deux cartes) tel qu’il était utilisé par « les Diseurs de bonne-aventure » (p. 408). Cette conclusion s’explique par la chronologie, mais fonctionne aussi à la manière d’un effet de contraste. Avant d’évoquer le jeu de piquet, l’auteur ne peut s’empêcher de jeter un dernier regard sur l’époque révolue où la divination était pratiquée comme une science. De celle-ci, nous dit-il, « il ne […] reste que l’usage des enfants de tirer à la belle lettre14 » (p. 408). Comprenons que les cartes, vidées de leur sens premier, se réduiraient souvent désormais à leur dimension ludique, avec laquelle se conjuguerait la superstition, produit d’une croyance aveugle, parce que coupée de l’intelligence des choses.

20Comme l’aura montré cette petite étude, le tarot aux yeux de Court de Gébelin et du mystérieux C. de M.*** fut d’abord et avant tout l’objet d’une découverte émerveillée. Une révélation d’autant plus fascinante qu’elle se combinait avec l’égyptomanie de l’auteur du Monde primitif. Celui-ci ne tarit pas d’éloges sur les prêtres des pharaons. Les louanges comportent, il est vrai, quelques ombres légères, comme si, se ressaisissant, l’ancien pasteur se rappelait ses propres convictions ou voulait faire bonne figure devant un public gagné aux idées chrétiennes. On voit ainsi paraître dans les deux dissertations quelques critiques rapides de l’ancienne culture païenne15. Mais la fascination l’emporte largement sur les scrupules, pour une raison aussi simple que puissante : le tarot rapproché du livre de Thot coïncidait avec l’objet de sa longue recherche savante. Il donnait soudainement à travers les images étranges de ses vingt-deux atouts une apparence concrète à cette langue première et primordiale dont son enquête monumentale visait à retrouver les fragments. Si l’on devait s’arrêter au principal apport du linguiste à l’histoire du tarot, il faudrait surtout s’arrêter sur le fait que ce jeu cristallisa chez lui l’espoir d’une restitution de la langue originelle de l’humanité. Rien de scientifique dans une telle aspiration – l’association du tarot et du livre de Thot, il faut le reconnaître, est surtout une invention arbitraire abondamment nourrie de spéculations hasardeuses et d’étymologies fantaisistes – ; mais une approche plus rationnelle du jeu, fort probablement, n’aurait pas joué dans son évolution un rôle aussi important que cette rêverie primitiviste.

21Celle-ci, en effet, transforma radicalement la représentation du tarot sur quatre points décisifs pour son utilisation à venir. D’abord elle contribua à l’investir d’une valeur ontologique : ses cartes, pour peu qu’on les crédite de cette valeur, pouvaient désormais devenir le reflet d’un fatum ou du logos divin, c’est-à-dire d’une logique inscrite dans la réalité. Elle permit aussi de relier le jeu à un langage universel transcendant les époques et les frontières. Enfin elle l’attacha à une multitude de significations et de fonctions possibles. Rapprocher le tarot du livre de Thot conduisait non seulement à lui donner un rôle divinatoire, mais à l’ouvrir – ce à quoi d’ailleurs Court de Gébelin et son alter ego ne pensaient pas forcément – à l’ensemble des possibles inscrits dans une langue proprement divine, c’est-à-dire capable de représenter, mais aussi de créer.

22De fait, après les deux dissertations de 1781, les nombreux amateurs qui, sans toujours la rattacher à des origines égyptiennes, verront dans la cartomancie, le reflet d’une langue et d’une sagesse premières, déclineront le tarot sur des modes multiples : Etteila, fidèle aux leçons des prêtres égyptiens du Monde primitif, le combinera avec l’oniromancie16 ou encore avec l’astrologie17 ; Éliphas Lévi, comme beaucoup d’occultistes, y verra une sorte de clef universelle capable de relier l’astrologie, la kabbale, l’arithmosophie et la magie18 ; tout en adhérant à ces mêmes idées synthétiques J.-A. Vaillant19, Papus20, ou Oswald Wirth21 découvriront aussi dans le tarot un symbolisme initiatique. D’autres, comme Eugène Canseliet22, ont rapproché ses cartes des différentes phases du grand œuvre ou des substances et des opérations alchimiques. Mais le rayon d’action comme la plasticité du tarot ne s’arrête pas à ces domaines traditionnellement tenus pour ésotériques. Ses applications les plus récentes montrent sa capacité à se renouveler sans cesse pour s’adapter aux changements inhérents à l’évolution de nos sociétés et de nos idées. La vague du New Age l’a vu ainsi pactiser avec le développement personnel ou encore avec la psychologie des profondeurs. Ainsi Simone Berno, dans un livre publié en 1995, revisita la théorie jungienne des archétypes à partir de sa lecture des 22 arcanes, pour montrer que leur « organisation correspond à un grand ordre interne de la personne et du monde23 ». Apparemment le propos nous entraîne loin du Monde primitif… Mais en apparence seulement, car il s’agit encore et toujours, à plus de deux siècles de distance, de faire du tarot une voie d’accès privilégiée à une logique pérenne, archétypale, cachée sous le tissu changeant de l’histoire humaine.

1 Voici, extraits d’une bibliographie abondante, quelques titres d’ouvrages évoquant Court de Gébelin et le tarot : Gérard van Rinjberk, Le Tarot, Lyon, Derain, 1947 ; Thierry Depaulis (dir.), Tarot, jeu et magie, catalogue de l’exposition tenue à la Galerie Mazarine (17 octobre 1984-6 janvier 1985), Paris, Bibliothèque Nationale, 1984 ; Donald Decker, Thierry Depaulis, Michael Dummett, A Wicked Pack of Card: the Origins of the Occult Tarot, New York, Saint Martin’s Press, 1996 ; Paul Huson, Mystical Origins of the Tarot. From Ancient Roots to Modern Usage, Rochester, Destiny Books, 2004 ; Helen Farley, A Cultural History of Tarot: From entertainment to Esotericism, New York, Bloomsbury Academic, 2009.

2 Le Monde primitif, Paris, chez l’Auteur, Valleyre l’aîné et Sorin, 1781, t. 1, vol. 8, p. 367.

3 Voir Jean-Marie Lhôte (éd. et préface), Court de Gébelin, Le Tarot, Paris, Berg international, 1983 ; Helen Farley, op. cit., p. 104 ; Paul Huson, op. cit., p. 54.

4 A.-J. Pernety, Les Fables égyptiennes et grecques, éd. reprint, Paris, La Table d’émeraude, [1758] 1991, t. 1, p. 268.

5 Voir ibid., p. 254.

6 Voir ibid., p. 281.

7 Ibid., p. 173.

8 Voir Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris, Bauche, 1758 et éd. reprint : Milan, Archè, 1980, p. 431, notice « Regne » : « La fable feint quatre régnes principaux des Dieux, que les Poëtes ont aussi appellé âges. Le premier fut celui de Saturne, appellé l’âge d’or ; le second, celui de Jupiter, ou l’âge d’argent ; le troisiéme, l’âge de cuivre, ou celui de Vénus ; & le quatriéme enfin, l’âge de fer, ou celui de Mars. Les Mythologues ont expliqué ces quatre régnes ou âges dans un sens moral, et les Adeptes avec plus de raison dans un sens philosophico-chymique… »

9 Voir Le Monde primitif, p. 395 : « Thot est considéré comme ayant peint les Dieux, c’est-à-dire les actes de la Toute-puissance, ou la Création… »

10 Jacques Basnage de Beauval, Histoire des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu’à présent, tome 3, première partie, La Haye, H. Scheurleer, 1716, p. 306.

11 Ibid.

12 Note de l’auteur : « Le Valet vaut….1. Le Cavalier….2. La Dame….3. Le Roi….4. »

13 Note de l’auteur : « Précédée d’une carte heureuse. »

14 Sur cette expression, voir Henry René d’Allemagne, Récréations et passe-temps, Paris, Hachette, 1904, p. 97 : « La “picardie” ou pique hardie, jeu qui consistait […] à piquer au hasard dans la tranche d’un livre avec une épingle, ce que l’on appelle “tirer à la belle lettre ou à la blanque” ».

15 Voir surtout la deuxième dissertation, p. 408.

16 Dans Le Jeu des tarots ou le Livre de Thot, ouvert à la manière des Égyptiens, pour servir ici à l’interpretation de tous les Rêves, Songes et Visions diurnes et nocturnes, A Memphis [sic], chez Mme Veuve Lesclapart, Petit, Samson, Marchands Libraires à Paris, s. d.

17 L’Astrologie du livre de Thot (1785), (éd. J. Halbronn), Paris, Guy Trédaniel, 1993.

18 Voir Dogme et rituel de la haute magie [1854-1856] dans Éliphas Lévi, Secrets de la Magie, (éd. F. Lacassin), Paris, Robert Laffont, 2000, p. 296-320

19 Les Rômes. Histoire vraie des vrais Bohémiens, Paris. E. Dentu, 1857, spécialement p. 424-425.

20 Le Tarot des Bohémiens. Clef absolue de la science occulte, le plus ancien livre du monde, Paris, Dangles, 8e éd., [1889] 1977.

21 Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, Paris, Le Symbolisme-Émile Nourry, 1927. Rééd. en fac-similé : Quimper, Aquilonia, 2019.

22 Voir par exemple Alchimie, Études diverses de Symbolisme hermétique et de Pratique Philosophale, Paris, J.-J. Pauvert, 1978, p. 203 et Deux Logis alchimiques, Paris, J.-J. Pauvert, 1979, p. 281.

23 S. Berno, Tarot et psychologie des profondeurs, Paris, Dangles, p. 9.

Programme de recherche

Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 29, 2023

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1946.html.

Quelques mots à propos de : Frank Greiner

Univ. Lille,

EA 1061 - ALITHILA - Analyses Littéraires et Histoire de la Langue,

F-59000 Lille, France