Sommaire

Littérature et occulture

Programme de recherche

Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou

- Première partie : Lectures ésotériques des textes littéraires – Coord. scientifique : Frank Greiner

- Frank Greiner Introduction

- Tom Fischer Pantheum alchemicum, ou quand l’alchimie s’intéresse à la mythologie gréco-romaine

- Piero Latino La littérature française et l’ésotérisme de Dante

- Caroline Legrand L’arithmosophie dans Lorenzaccio : pour une herméneutique du nombre ?

- Frank Greiner À propos d’Umberto Eco et de la sémiosis hermétique

- Agnès Parmentier Quelques caractéristiques d’une herméneutique ésotérique. Le Märchen de J. W. von Goethe lu par Oswald Wirth et Rudolf Steiner

- Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda

- Sylvain Ledda Présentation

- Laurence Danguy Comment regarder le tarot de Marseille ?

- Frank Greiner Court de Gébelin : du tarot au livre de Thot

- Antony Glinoer Les vies transmédiatiques des Atouts d’Ambre

- Esther Nka Manyol Les arcanes du tarot dans Sépulcre de Kate Mosse

- Stéphane Pouyaud Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie

- Martin Hervé Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé

- Gwenael Beuchet Arcane 17, un essai de cartomancie objective

- Piero Latino Les arcanes majeurs selon Ouspensky, Guaita et le Père Gabriele Amorth

Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda

Arcane 17, un essai de cartomancie objective

Gwenael Beuchet

À Patrice

« Qui a tué la Gorgone, dis-moi, dis1. »

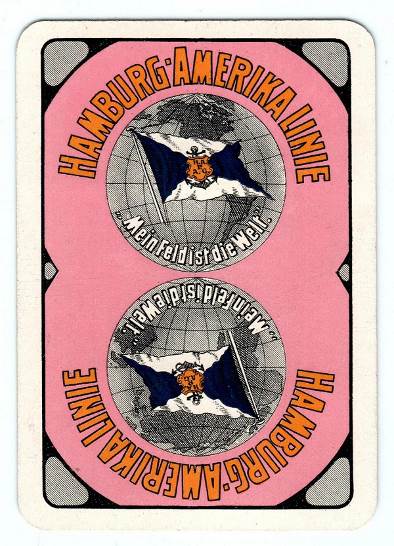

[1] « Mein Feld ist die Welt ». Dos d’un jeu de cartes.

Hamburg-Amerika Linie, Hambourg, 1900-1937.

Procédé d’impression photomécanique.

Collection particulière.

Mon champ d’action est le monde

1L’Exposition internationale du surréalisme en janvier-février 1938 à Paris, qui a réuni 229 œuvres de soixante participants de quatorze pays, témoigne du rayonnement planétaire du mouvement. L’été suivant, la Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant (Fiari) est créée sous l’égide de Léon Trotsky et d’André Breton. Ses membres signent peu après, deux jours avant les accords de Munich, un tract intitulé « Ni de votre guerre, ni de votre paix » renvoyant dos-à-dos les « puissances pseudo démocratiques » et « l’Europe insensée des régimes totalitaires2 ».

2Après plusieurs mois d’une « drôle de guerre » commencée le 23 août 1939, l’armée allemande, profitant du pacte de non-agression germano-soviétique, envahit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg puis la France. En moins de quinze jours, c’est la débâcle, puis l’Armistice, signée le 22 juin 1940. Tandis que le chef du gouvernement français, Philippe Pétain, proclame la collaboration avec le régime nazi et se dispose à lui livrer tous les opposants politiques, français ou étrangers, André Breton, tout juste démobilisé, écrit à son ami suisse Kurt Seligmann3, installé aux États-Unis depuis 1939 :

Nous sommes arrivés à cette conclusion que notre place serait actuellement où vous êtes vous-même et où les circonstances veulent que règne la plus grande effervescence des idées ; c’est là indiscutablement que peut être poursuivie de la manière la plus efficace la lutte contre tous les facteurs de décomposition que nous n’avons cessé de dénoncer avant qu’il ne fût trop tard4.

3André Breton se réfugie avec Jacqueline Lamba et leur fille Aube à la villa Air Bel à Marseille, siège du Comité américain de secours aux intellectuels dirigé par Varian Fry5. Ils y retrouvent nombre d’artistes, d’écrivains et d’activistes venus de toute l’Europe, tous perçus comme de dangereux anarchistes par la police de Vichy et cherchant un moyen de quitter la France.

4Jusqu’à ce qu’il embarque, avec sa famille, le 24 mars 1941 en direction des États-Unis, Breton participe avec Jacqueline Lamba, Jacques Hérold, Victor Brauner, Wilfredo Lam, André Masson et d’autres, à divers projets artistiques, parmi lesquels la création du « Jeu de Marseille » qu’il fera publier deux ans plus tard dans VVV6. Ce jeu revisite les codes du jeu traditionnel (enseignes, désignations, figures) pour former une sorte de manifeste imagé du surréalisme. Regroupées sous les enseignes de la Serrure de la Connaissance, de la Roue de la Révolution, de la Flamme de l’Amour et de l’Étoile du Rêve7, douze figures, « mages », « sirènes » et « génies », de toutes origines (mais plutôt masculines quand il s’agit de personnes ayant existé) ont été choisies : Paracelse (†1541), la religieuse portugaise (lettres publiées en 1669), Novalis (†1801), Sade (†1814), Hegel (†1831), Lamiel (héroïne du roman éponyme de Stendhal inachevé en 1841), Alice (héroïne du roman de Lewis Carroll publié en 1865), Baudelaire (†1867), Lautréamont (†1870), Pancho Villa (†1923), la voyante Hélène Smith (†1929), Freud (†1939), et le père Ubu d’Alfred Jarry en Joker. Les contemporains ? Ce sont les surréalistes.

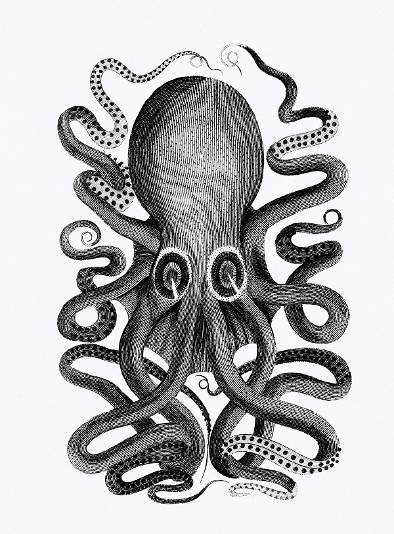

[2] Eight armed cuttle fish, Mrs Griffith,

dans George Shaw, Zoological Lectures delivered at the Royal Institution, Londres, George Kearsley, vol. 2, 1809, pl. 132.

5Breton dessine l’As et le Mage de Serrure de la Connaissance. Ce curieux Mage, inspiré d’une gravure des Zoological Lectures de George Shaw (1809), représente Paracelse. Il a une tête de poulpe (« Ô poulpe, au regard de soie ! toi, dont l’âme est inséparable de la mienne » écrit Lautréamont8), « animal chéri des écrivains9 » et peut-être des voyants (« Des poulpes noirs autour circulent faisant des ronds avec leurs mains pour figurer les lendemains », Alfred Jarry10) et des alchimistes : le but de l’œuvre au noir (d’encre) n’est-il pas de libérer la vie11 ?

6Après un périple de près de quatre mois, André, Jacqueline et leur fille Aube arrivent à New-York le 14 juillet 1941, en longeant la tête de canard de Long Island12. Quelques mois plus tard, Breton trouve un poste d’announcer dans la toute récente émission « la Voix de l’Amérique parle aux Français », une antenne de l’Office of War Information. Avec le peintre Ozenfant et l’un des fils Pitoëff, ils lisent à plusieurs voix des chroniques de Denis de Rougemont (1906-1980). C’est pour Breton un moyen de gagner juste de quoi vivre sans se compromettre « avec tous les snobismes à l’affût13 ». Enfin, pour essayer de reconstituer un groupe surréaliste, il crée avec Marcel Duchamp, Max Ernst et David Hare14 la revue VVV15. En octobre 1942, Jacqueline Lamba le quitte pour Hare, emmenant avec elle leur fille Aube.

7L’exil est un surplomb qui lui donne matière à penser et à agir. La montée du fascisme et des menées xénophobes16 rendent encore plus urgentes la lutte contre toutes les formes de domination, qu’elles soient psychiques, sociales ou politiques, et plus cruciale la nécessité de jeter les bases d’un nouvel élan spirituel débarrassé des « fantômes religieux de la transcendance » :

Tout ce que j’aime, tout ce que je pense et ressens, m’incline à une philosophie particulière de l’immanence d’après laquelle la surréalité serait contenue dans la réalité même, et ne lui serait ni supérieure ni extérieure. Et réciproquement, car le contenant serait aussi le contenu17.

8La magie et l’occulte, perçus comme des métaphores d’une transformation du monde18, apparaissent à ses yeux comme une réponse possible à cette recherche. Souvent présenté comme l’ultime partie d’une trilogie qui comprendrait également Nadja (1928) et L’Amour fou (1937), Arcane 17, texte hybride et indéfinissable, « à la fois récit autobiographique, prose poétique, écrit didactique et essai19 », s’inscrit dans cette réflexion, en donnant notamment au jeu de tarot une place importante et en partie insoupçonnée.

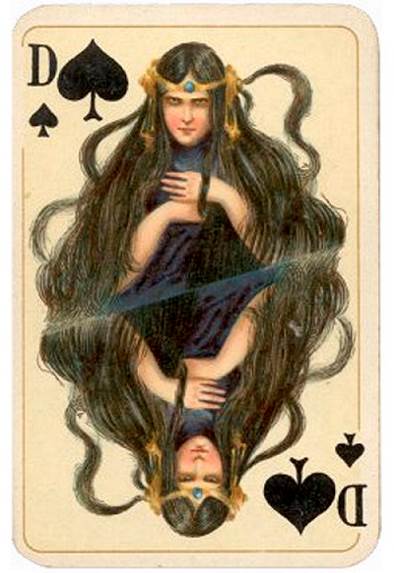

9L’intérêt de Breton pour la divination remonte au moins à la Lettre aux voyantes20, « seules tributaires et seules gardiennes […] du grand Secret, de l’Indérobable ». Dans L’Amour fou, première incursion dans le domaine de la cartomancie, il propose une méthode de tirage en croix, avec des cartes portant au dos la « magnifique devise » de la compagnie Hamburg-Amerika Linie : Mein Feld ist die Welt21 (« Mon champ d’action est le monde »). De ce jeu, Breton retira peut-être, le 18 janvier 1937, la dame de pique « plus belle que la dame de cœur » pour l’intégrer au poème-objet Carte resplendissante de ma vie, dédicacé à Jacqueline Lamba. Cette dame de pique, dessinée en 1898 par l’artiste allemand Otto Tragy (1866-1928) pour la firme allemande Altenburger Spielkartenfabrik Schneider & Co, a aussi des résonnances littéraires et cinématographiques22.

[3] Dame de pique, Otto Tragy (1866-1928).

Altenburger Spielkartenfabrik Schneider & Co, Allemagne, 1898.

Procédé d’impression photomécanique.

Cliché DR.

10À New-York, Kurt Seligmann l’initie à la symbolique des nombres et du tarot à propos duquel, dans Miroir de la magie, il écrira :

L’hermétisme isole l’initié ; le Tarot [lui] est un moyen de communication. L’hermétique s’occupe de son propre bonheur ou de son propre perfectionnement ; le cartomancien est surtout préoccupé des inquiétudes de son interrogateur23.

11Seligmann lui procure aussi de nombreuses notes sur l’ésotérisme, jusqu’à ce qu’en mars 1943, lors d’une rencontre surréaliste, le Suisse conteste un point de son exposé sur le tarot. Il eut été intéressant de connaître la teneur de cette dispute, si importante à ses yeux qu’elle le poussa à écarter Seligmann du groupe surréaliste24.

12En décembre 1943, Breton remarque une jeune chilienne, Élisa Claro (1906-2000), dans un restaurant français de la 56e rue, et s’en éprend. Cet amour naissant est bouleversé par le deuil d’Élisa qui vient de perdre sa fille dans des circonstances tragiques et a tenté de se suicider. Il sera l’étincelle d’une longue méditation autour du dix-septième arcane du tarot, dans laquelle voisinent des réflexions sur la souffrance, la mort et les conditions pour que la vie et l’espoir renaissent : Arcane 17.

13La première trace écrite que nous connaissions de ce projet sont ces quelques lignes d’une lettre adressée par Breton, le 8 mars 1944, à son ami Patrick Waldberg :

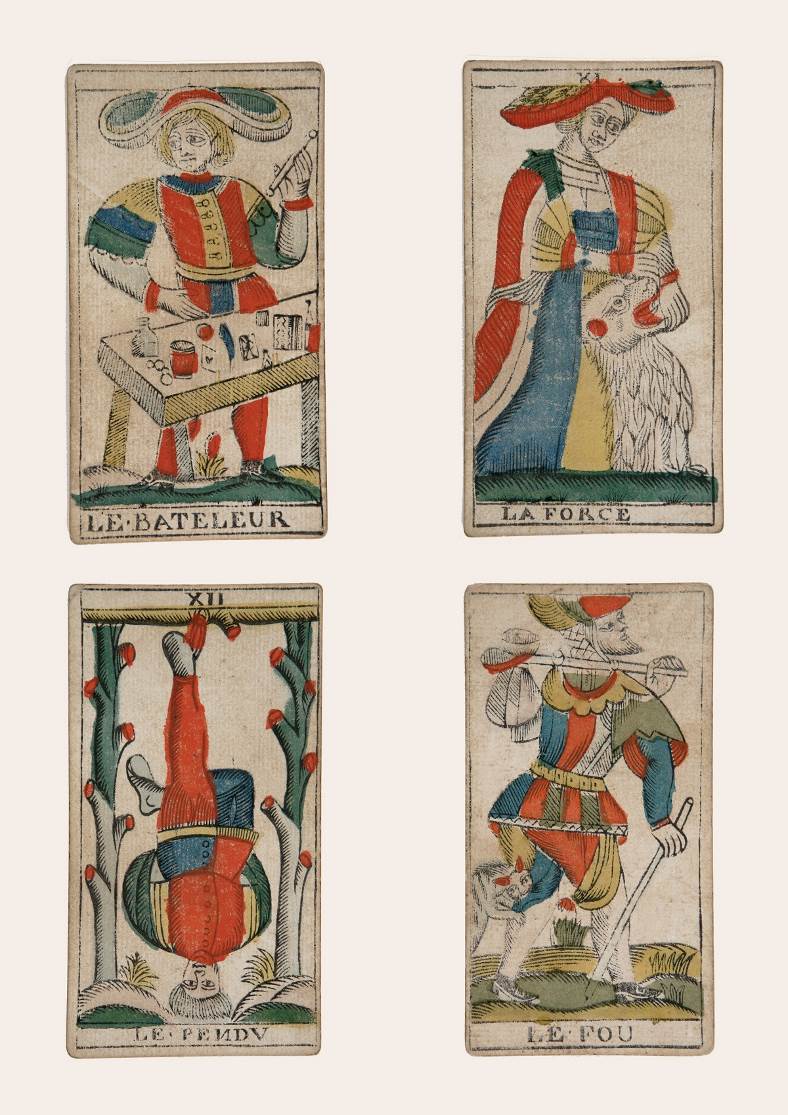

Est-ce qu’on ne pourrait pas me trouver à Londres un ou deux jeux de tarot ? Des cartes de vieux modèle, naturellement (type de la couverture 3-4 de Minotaure) / Je songe à écrire un livre autour de l’arcane 17 (l’Étoile, la Jeunesse éternelle, Isis, le mythe de résurrection, etc.) en prenant pour modèle une dame que j’aime et qui, hélas, en ce moment est à Santiago25.

[4] Les quatre atouts de la couverture du Minotaure nos 3-4, Renault, Besançon, début du xixe siècle.

Gravure sur bois, couleurs au pochoir.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer IS.88.6.4.

Cliché MFCJ / François Doury.

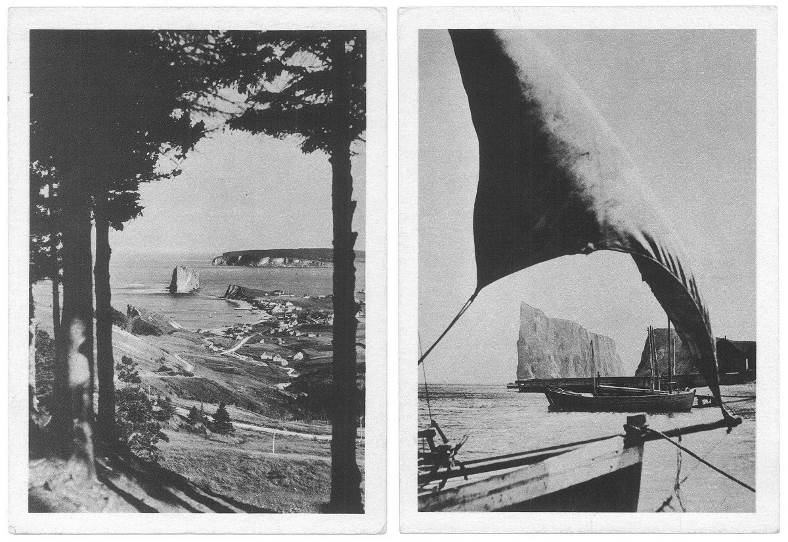

14Cinq mois plus tard, Breton s’installe en villégiature à Percé, petite ville située à la pointe de la Gaspésie, avec sa nouvelle compagne. Le premier à lui avoir parlé de cet endroit est Louis-Marcel Raymond, critique littéraire pour la revue québécoise La Nouvelle Relève. Raymond jouera avec Breton, Yvan Goll et quelques autres un rôle important dans la constitution d’un espace littéraire francophone26 en réunissant pour la première fois des auteurs des Antilles et du Québec avec des auteurs exilés à Mexico ou à New-York, éphémère capitale des lettres françaises.

[5] L’île Bonaventure et le rocher Percé. Cartes postales des années 1940.

Collection particulière DR.

15La singularité de ce territoire en bordure du golfe du Saint-Laurent tient au rocher Percé et son arche spectaculaire, à l’île Bonaventure, avec ses falaises habitées durant la saison estivale par une imposante colonie de fous de Bassan, ainsi qu’à ses falaises rougeâtres, qui offrent des panoramas remarquables. Mais ce qui, d’après Élisa, décida de leur départ, c’est d’apprendre que la grève de Percé était un gisement d’agates27.

16C’est à Percé que Breton fit, avec des mots empruntés à Éliphas Lévi, l’éloge de l’agate :

Ce n’est qu’une goutte, soit, mais d’elle on passe de plain-pied à la conception hermétique du feu vivant, du feu philosophal. Le secret de son attraction, sa vertu ne pourraient-ils tenir à ce qu’en elle et en sa multiplicité même circule, sous un grand poids d’ombre, l’image du « sperme universel28 » ?

17Ce grand poids d’ombre n’est-ce pas ces formes pétrifiées, paréidoliques, dont la puissance suggestive ne peut qu’enchanter Breton ?

Le messager du nombre

18Le début de la rédaction d’Arcane 17 est daté du 20 août 1944, jour alors considéré comme celui de l’assassinat par la gestapo de son compagnon d’exil à Marseille Sylvain Itkine29. Les incertitudes concernant la grande offensive alliée sont à leur paroxysme, tandis que l’avant-garde de la 2e Division Blindée de Leclerc, avec à sa tête le bataillon de la Nueve constitué d’anciens républicains espagnols, s’apprête à entrer dans Paris.

19Le projet d’Arcane 17 réside dans cette double espérance : aider celle qu’il aime à surmonter un deuil toujours impossible, et donner au monde un nouveau socle spirituel d’où il pourra se régénérer. Pour cela, il faut « déshonorer la guerre », comme le disait Victor Hugo, cet autre exilé ; il faut, dit de son côté André Breton :

se prononcer en art sans équivoque contre l’homme et pour la femme, […] déchoir l’homme d’un pouvoir dont il est suffisamment établi qu’il a mésusé, pour remettre ce pouvoir entre les mains de la femme, […] débouter l’homme de toutes ses instances tant que la femme ne sera pas parvenue à reprendre de ce pouvoir sa part équitable et cela non plus dans l’art mais dans la vie30.

20Dans cette perspective, Breton convoque des mythes féminins, comme celui de la déesse égyptienne Isis, liée à la fertilité, à la renaissance et souvent à la lune, ou celui de Mélusine, la femme anguipède des récits médiévaux que Breton rattache à l’arcane 17 du tarot, ou d’autres encore tel celui de Méduse31, dont la chevelure serpentine en fait en quelque sorte le double inversé de Mélusine.

21Les mythes, le merveilleux, la magie traversent tout l’ouvrage. Le titre lui-même fait directement référence au tarot ésotérique. C’est Jean-Baptiste Pitois, collaborateur de Charles Nodier, à la bibliothèque de l’Arsenal, qui le premier en 1863, dans L’Homme rouge des Tuileries, utilisa ce terme arcane, emprunté à l’alchimie, pour désigner les atouts du tarot32.

22Breton lit Éliphas Lévi. La « prose éblouissante33 » de ce visionnaire marginal, profondément chrétien, mais qui ne craignait pas de nier l’existence du diable, de prôner l’émancipation de la femme et de s’opposer aux dogmes de l’Église34, le séduit. Son Dogme et Rituel de Haute Magie, qui contient de nombreux développements sur le tarot, sera évoqué à plusieurs reprises dans Arcane 17.

23Toutefois le livre qui, sur le sujet du tarot, influença le plus Breton, semble être Le Tarot des Imagiers du Moyen Âge35, qu’Oswald Wirth, auteur franc-maçon, ancien collaborateur du poète occultiste Stanislas de Guaita36, publia en 1927. Cet ouvrage s’accompagnait de planches de cartes de tarot entièrement redessinées par l’auteur.

24Comme Wirth, Breton attribue à ces cartes, à l’encontre de toute la tradition antérieure, non pas un chiffre romain, mais un chiffre arabe, et donne à l’arcane 17 le nom de « Les Étoiles » au lieu de « L’Étoile ». Dans le manuscrit d’Arcane 17, Breton colla du reste deux cartes : « XVII. L’Étoile », du tarot italien édité par la maison Grimaud jusqu’en 193037, et « 17. Les Étoiles », du tarot d’Oswald Wirth.

[6] L’Étoile du tarot d’Arnoult dit Tarot italien, B.-P. Grimaud, Paris, vers 1891.

Lithographie en couleurs.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer IS.90.11.4.217.

Cliché MFCJ.

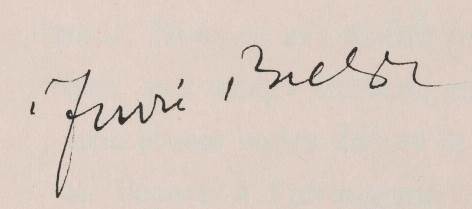

25La question du système d’écriture est essentielle. Depuis déjà vingt ans, Breton prête une attention toute particulière à un nombre qu’il considère à la fois comme une date et ses initiales : 1713. En février 1924, Breton a noté dans son carnet les chiffres « 17 13 » suivis de sa signature : « 17ndré 13reton ». Il conserva cette signature tout au long de sa vie, et alla même jusqu’à afficher « 1713 » sur sa porte d’entrée de la rue Fontaine. Lorsqu’en 1947, Victor Brauner, sur une de ses toiles majeures intitulée Les Amoureux (Messagers du nombre), représente deux figures de tarot, un Bateleur et une Papesse, il ajoute au pied de cette dernière la date aux initiales de son ami. Cette date est devenue un moyen de rendre hommage au messager du nombre et du tarot : André Breton.

26L’utilisation du 17 pour écrire le A d’André et du 13 pour le B de Breton est d’après Georges Sebbag38 beaucoup plus qu’une simple coquetterie. « À chaque fois qu’il signe de ses deux initiales, André Breton s’introduit en 1713. » Ainsi, dans un poème-objet conçu en décembre 1941, intitulé Portrait de l’acteur AB dans son rôle mémorable l’an de grâce 1713, il se propose de recueillir certains événements de cette année pouvant se rapporter à l’automatisme, aux probabilités, aux coïncidences singulières. Il colle par exemple une photographie de Long Island dont la forme en tête de canard évoquait pour lui le canard automate de Vaucanson (quatre ans en 1713). D’une certaine manière, il fait de l’année 1713 celle de la naissance du hasard objectif surréaliste, « l’an I du surréalisme ».

27La décision de titrer son livre Arcane 17 plutôt qu’Arcane XVII n’est pas anodine, 17 renvoie à l’initiale de son propre prénom.

[7] Signature d’André Breton.

28Pour illustrer l’édition de tête qui sera imprimée à 325 exemplaires le 30 décembre 1944, Breton fait appel à l’artiste chilien Roberto Matta, compatriote d’Élisa, lui aussi exilé à New-York et qui s’intéresse également à l’ésotérisme et au tarot. En 1942, celui-ci a peint Le Pendu, dans lequel « il faut voir un reflet du goût des surréalistes pour les figures du tarot39 ». L’année suivante, en 1943, Matta a aussi conçu pour la revue VVV, avec Charles Duits et Leonora Carrington, un nouveau tarot qui devait être au tarot traditionnel « ce que la géométrie non-euclidienne est à la géométrie euclidienne40 ». L’iconographie est totalement originale, néanmoins la 21e et dernière figure, appelée Le forçat de la lumière, est une déformation de l’étoile à huit branches surmontant le 17e atout (ou arcane) de la plupart des tarots des cartiers marseillais connus (et du tarot de Wirth). Elle sera reprise dans l’arcane 17 dessinée par Matta.

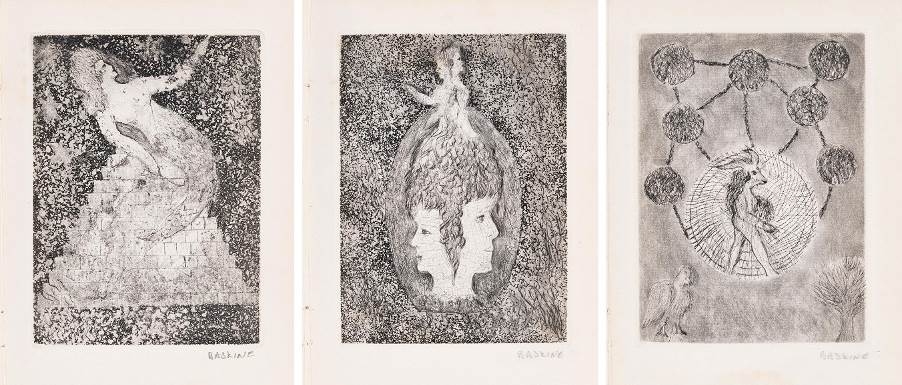

29Breton demande donc à son ami quatre illustrations. On peut supposer que sa demande est précise. Il veut quatre arcanes de tarot et il les désigne. Pas de hasard dans le tirage. Mais curieusement, contrairement aux photographies qui accompagnent par exemple Nadja et L’Amour fou, ces quatre arcanes vont disparaitre des nombreuses éditions ultérieures, comme s’ils n’appartenaient qu’au temps de la rédaction du texte. Arcane 17 ne sera plus jamais illustré, si ce n’est pour le tirage de tête de l’édition de 1947. Les trois eaux-fortes qu’il demandera alors à Maurice Baskine (1901-1968) n’auront cependant plus rien à voir avec les arcanes du tarot, mais avec les trois principes alchimiques de Paracelse : le sel, le soufre et le mercure.

[8] Mercure et Sel et Soufre, Maurice Baskine.

Eaux-fortes reproduites dans : André Breton, Arcane 17, Paris : Sagittaire, 1947 (édition de tête).

Collection particulière Cl. François Doury.

30Cette disparition subite explique en partie pourquoi la présence de ces quatre arcanes n’a jamais été vraiment interrogée. Pourtant Breton devait bien avoir une raison de les incorporer. A-t-il voulu par cet artifice occulter, ou au contraire révéler quelque chose de ses interrogations et de ses choix au moment de l’écriture ?

31La disparition des quatre arcanes invite à filer l’analogie avec un tirage de cartes. D’ailleurs, le lecteur qui a Arcane 17 (éditions 1945 et 1947) devant lui découvre en couverture le dos d’une carte de tarot, comme un paquet de cartes retournées juste avant un tirage divinatoire. Va-t-il l’ouvrir ? Il se retrouvera face aux interrogations du livre.

32Breton emprunte ainsi à la cartomancie ses outils (le tarot), sa technique (le tirage), ses images, son imaginaire et sa temporalité.

33La cartomancie avait pris diverses directions depuis son émergence à la fin du xviiie siècle41. D’abord simple divertissement prédictif auquel les consultants étaient libres de croire, elle était l’apanage des diseuses de bonne aventure. Les images étaient codifiées de façon primaire, l’imaginaire se déployait surtout dans l’ambiance du lieu de voyance, dans le costume et les accessoires.

34Au siècle suivant, Éliphas Lévi (1810-1875), reprenant les hypothèses de Court de Gébelin, fit du tarot un livre sacré dans lequel les anciens sages de l’Égypte, une Égypte ésotérique fantasmée, auraient caché les secrets de la création. Les cartes devenaient des énigmes à déchiffrer. Il ne s’agissait pas de prédire l’avenir mais de se tourner vers le passé et ce faisant se pencher sur les images, s’intéresser à leur signification.

35Si elle subsiste, cette conception apparait aujourd’hui surannée. Les recherches historiographiques ont permis de préciser le contexte de la création du tarot – la Renaissance italienne – et de faire des hypothèses plus précises sur le sens des images qu’il véhicule.

36Depuis les années 1960, c’est une approche plus psychologique qui prévaut. On s’intéresse à l’interprétation des images par le consultant lui-même dans une approche de développement personnel. Les modèles anciens sont dans cette perspective délaissés, et les artistes rivalisent d’imagination pour inventer de nouveaux tarots.

37L’usage du tarot par André Breton relève d’un autre ordre. Ni divertissement divinatoire, ni quête ésotérique ou psychologique, il constituerait plutôt pour lui une sorte de machine poétique, dont il peut manipuler le symbolisme, la structure, les liens, jouant avec les correspondances, les analogies, la langue des oiseaux chères aux occultistes, se servant de sa puissance créative, sans préjuger d’autres déterminations. Il lui permet d’amener le lecteur qui se prêterait à l’expérience, à un point d’attention déterminé par le jeu qu’il déploie ou suggère. Il explique dans Arcane 17 que

Toutes réserves faites sur son principe même, [la quête ésotérique] offre au moins l’immense intérêt de maintenir à l’état dynamique le système de comparaison, de champ illimité, dont dispose l’homme, qui lui livre les rapports susceptibles de relier les objets en apparence les plus éloignés et lui découvre partiellement la mécanique du symbolisme universel.

Le diseur de Bonaventure

38Le texte d’Arcane 17 débute avec la description onirique d’une promenade en mer, au large du rocher Percé et de l’île de Bonaventure. L’île est décrite sous les traits d’une diseuse de bonne aventure un peu à la manière du jeu de L’un dans l’autre, que Breton et Péret inventeront quelques années plus tard, consistant à décrire un élément avec des termes s’appliquant ordinairement à un autre très différent.

Dans le rêve d’Élisa [écrit Breton] cette vieille gitane qui voulait m’embrasser et que je fuyais, mais c’était l’île Bonaventure, un des plus grands sanctuaires d’oiseaux de mer qui soient au monde…

39Le cadre est posé. La vieille gitane n’a plus qu’à dévoiler les cartes. Voyons celles que Breton a choisies.

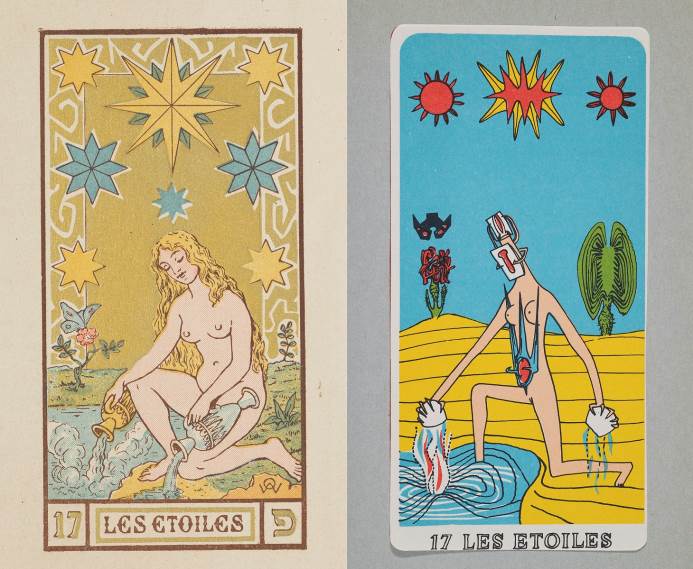

40Dans un ordre immuable, alors que les illustrations ont été collées et auraient pu être disposées aléatoirement, les quatre arcanes qui apparaissent sont successivement l’arcane 6 L’AMOUREUX, suivi de l’arcane 18 LA LUNE, de l’arcane 17 LES ÉTOILES et de l’arcane 7 LE CHARIOT. Relevons que l’arcane 17 n’ouvre ni ne ferme la série.

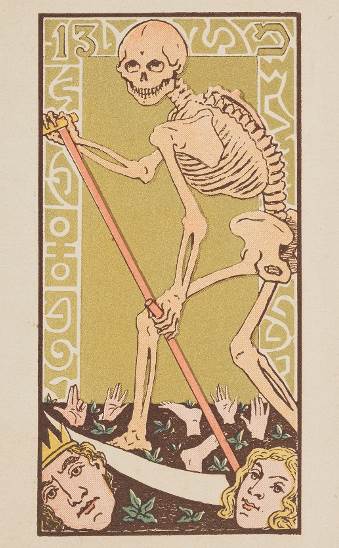

[9] Arcanes 13, par Oswald Wirth (1927).

Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, Paris, Le Symbolisme, 1927.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer. Inv IS.95.75.1.

Cl. MFCJ / François Doury.

41De plus, l’arcane 13 n’a pas été retenu bien que 13 puisse figurer l’initiale de son nom. Mais cet arcane a de quoi effrayer. Contrairement à tous les autres, il n’a pas de nom et représente « le squelette faucheur dont la moisson se compose de têtes humaine42 ». Malgré les interprétations positives que Wirth pouvait donner de cette carte (« [La Mort] ne peut nous conduire qu’à une renaissance »), aux yeux de notre écrivain, une image aussi terrible ne pouvait probablement pas apparaître dans un ouvrage entièrement tourné vers la lumière, vers la vie, et qu’il comptait ensuite dédier à Elisa.

42À sa parution au tout début de l’année 1945, voici comment l’éditeur présentait le livre :

Toute la détresse du monde, qu’elle affecte un seul être ou la collectivité comme c’est le cas aujourd’hui, n’actionne-t-elle pas, en contrepoids, un levier mystérieux, seul capable de faire accéder la conscience humaine à un palier supérieur43 ?

43Certes la mort est présente dans le texte, mais métaphoriquement, en lui donnant comme signification l’idée qu’elle n’est qu’un état transitoire, que la vie y est en germe, qu’elle est le creuset de la métamorphose. Breton insiste sur la nécessité de l’affronter en descendant dans les profondeurs intérieures de son être pour mettre à jour les racines du mal et du désespoir. « Le mal est trop grand, dit-il, il nous presse de trop près, nous ne pouvons l’affronter qu’à l’instant où tout espoir de guérison préventive est retiré44. » Il fait ici écho à la fois à la légende de Mélusine et au mythe isiaque : dans les deux cas, le personnage central subit l’ultime douleur d’un amour perdu, d’une vie brisée, avant de se relier à ce qui a de la valeur dans la vie.

44Néanmoins, le 13/B de Breton pourrait s’être transmué en 6+7 (L’Amoureux et le Chariot) voire en 18 (La Lune) qui comme le 13, en collant les deux chiffres, prend la forme d’un B.

45En poursuivant ce jeu, auquel se prêtent les formes un peu vagues des chiffres du tarot de Wirth, nous pourrions même imaginer voir dans ces quatre nombres, les initiales d’17ndré 18reton, ainsi que celles, en retournant le 7 pour en faire un L (une L pourrait dire Breton), celles d’L-isa 6laro, avec le 6 en C ? L’imaginaire n’est-il pas ce qui tend à devenir réel, pour paraphraser Breton ?

46Autre hasard objectif (ou calcul prémédité) : 6+18+17+7 = 48, soit l’âge de Breton au moment de l’écriture d’Arcane 17.

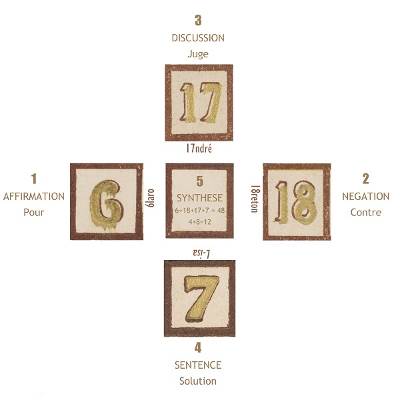

47Revenons maintenant à Oswald Wirth et imaginons que les quatre arcanes correspondent au tirage en croix que cet auteur décrit dans son livre. Wirth prétend tenir une méthode de Stanislas de Guaita que Joséphin Péladan lui avait indiquée. C’est un beau parrainage pour qui s’intéresse, comme Breton, au grand mouvement occultiste de la Belle Époque. Une question étant posée, la réponse est fournie par quatre arcanes successivement extraits du tarot et disposés dans un certain arrangement. L’ordre de la lecture nous donne bien évidemment celui du tirage.

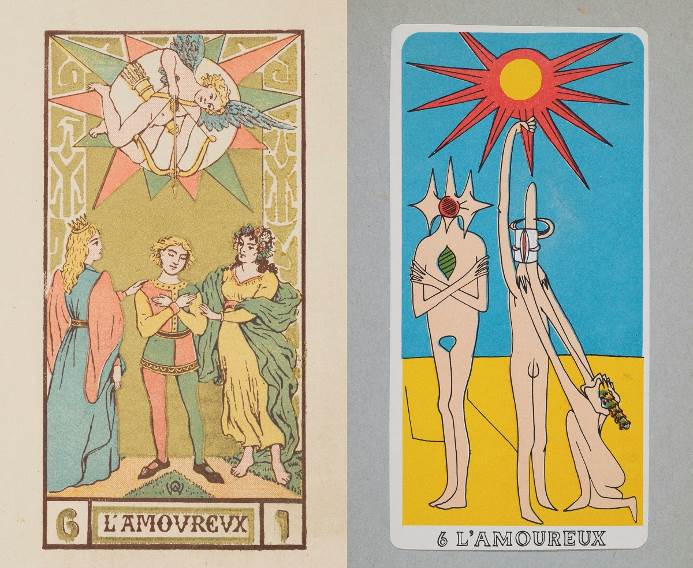

[10] Arcane 6, par Oswald Wirth (à gauche) et Roberto Matta (à droite).

Crédits des illustrations [10] à [13] : Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, Paris, Le Symbolisme, 1927.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer. Inv IS.95.75.1.

Cl. MFCJ / François Doury.

André Breton, Arcane 17, New-York, Brentano’s, 1944. Exemplaire numéro 230, signé.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer. Inv IS.2017.19.1.

Cl. MFCJ / François Doury. © ADAGP, Paris, 2025.

Reproduction avec l’aimable autorisation de Ramuntcho Matta.

48Si on suit l’ordre d’apparition des arcanes dans le livre, la première carte tirée est L’Amoureux, ce qui peut sembler une bonne description de l’état dans lequel se trouve Breton et de son questionnement. Selon Wirth, cette carte « plaide en faveur de la cause et indique d’une manière générale ce qui est pour. ». La carte est posée à gauche du questionnant.

[11] Arcane 18 par Oswald Wirth (à gauche) et Roberto Matta (à droite).

Crédits : voir [10]

49La deuxième carte du livre est La Lune et ses eaux stagnantes qui peuvent évoquer l’imagination trompeuse, l’angoisse, l’ombre et la mort. Selon Wirth « l’arcane sorti en second est négatif et représente ce qui est contre. ». La carte est posée à droite de la première, en laissant un vide entre les deux.

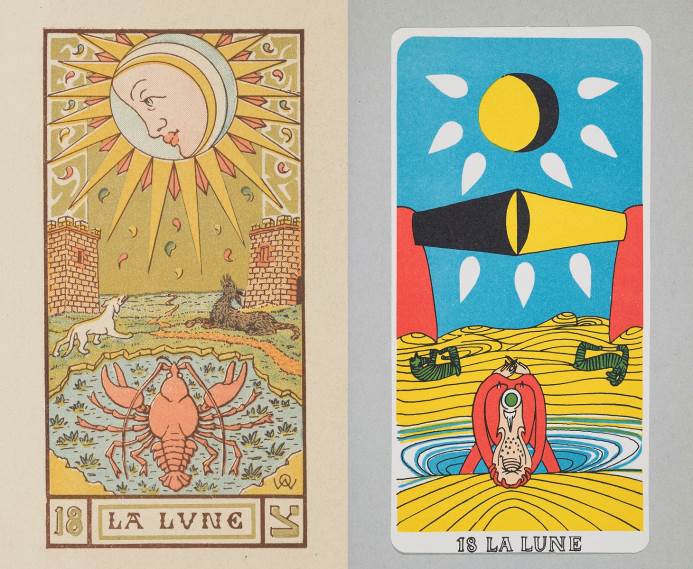

[12] Arcane 17, par Oswald Wirth (à gauche) et Roberto Matta (à droite)

Crédits : voir [10]

50La troisième carte du livre est l’arcane 17. Pour Wirth, cette carte figure « le juge qui discute la cause et détermine la sentence ». Elle est ce qui guide le consultant et le met en mouvement. C’est la seule carte que Breton évoque directement dans le texte :

Juste au-dessous du foyer lumineux […] se découvre dans sa nudité une jeune femme agenouillée au bord d’un étang, qui y répand de la main droite le contenu d’une urne d’or pendant que de la main gauche elle vide non moins intarissablement sur la terre une urne d’argent. De part et d’autre de cette femme […] frémit à droite un feuillage d’acacias, tandis qu’à gauche un papillon oscille sur une fleur.

51Cette description, qui n’est pas la seule de l’ouvrage, s’inspire des commentaires d’Oswald Wirth45 et du dessin de son tarot, plus d’ailleurs que de celui de Matta. Placer ici l’arcane 17 semble bien correspondre au projet de celui qui entend remettre tout pouvoir « entre les mains de la femme ». La carte est placée au sommet des deux premières.

[13] Arcane 7, par Oswald Wirth (à gauche) et Roberto Matta (à droite)

Crédits : voir [10]

52Enfin la sentence, ou, si l’on veut, la solution au dilemme du consultant « est prononcée par l’arcane sorti en dernier ». Si nous continuons de suivre notre hypothèse, la solution est indiquée par Le Chariot. Pour Wirth :

Le Maître du Chariot poursuit un idéal de perfectionnement moral qui s’applique à l’esprit, à l’âme et au corps. Il concilie les opinions opposées, amène les adversaires à se comprendre, met fin aux discordes intellectuelles et fait naître ainsi des sentiments de bienveillance fraternelle.

53La carte est placée sous les trois autres de façon à former une croix.

54Mais la méthode de Wirth ne s’arrête pas là, et celle de Breton, qui pourrait être appelée cartomancie objective, non plus… « Un cinquième arcane achève d’éclairer l’oracle qu’il synthétise, car il dépend des quatre arcanes sortis. »

55Pour connaître cette carte cachée, rien de plus simple : elle est désignée par la somme des quatre autres, soit directement, soit par ce que Wirth appelle « réduction théosophique ». On peut voir comme un clin d’œil à cette opération, dans la présence d’une table d’addition en quatrième de couverture du petit cahier d’écolier dans lequel Breton a écrit Arcane 17.

56Faisons l’opération (toujours la même) : 6 + 18 + 17 + 7 = 48 et, par réduction, 12, (4+8). Ce nombre désigne l’arcane 12, celui du Pendu, qui est placé au centre de la croix formée par les cartes.

[14] Modèle de tirage d’après Oswald With, avec la mise en correspondance des nombres

des arcanes et des initiales d’Elisa Claro et d’André Breton.

Le mythe décisif

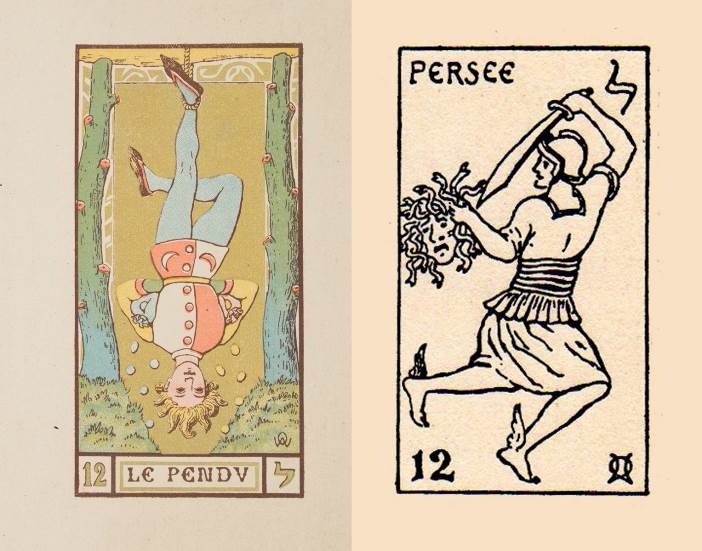

57Le 12 est l’inverse du 21, dernier arcane du tarot représentant le Monde, l’accomplissement final. Le 12, c’est le monde à l’envers. La traverse à laquelle est attaché le pendu, sur la carte de Wirth, ressemble à la terre, tandis que le sol ressemble à un ciel entre les houppiers de deux arbres ébranchés. Retenu entre ciel et terre, ce « supplicié symbolique » pour reprendre une expression de Stanislas de Guaita à propos du Pendu du tarot46, pourrait représenter Breton. Ce qu’en dit Wirth offre en tout cas une description tout à fait intéressante de l’état d’esprit qui a peut-être présidé à la rédaction d’Arcane 1747 :

Le héros mythologique le mieux en concordance avec l’arcane 12 semble être Persée, car le fils de Jupiter […] est une personnification de la pensée agissante qui se transporte au loin, invisible, pour vaincre le mensonge et la calomnie. Méduse, dont Persée tranche la tête, c’est l’erreur et la malveillance paralysant l’esprit.

58Wirth ajoute un peu plus loin :

Le personnage qui accomplit tous ces hauts faits ne semble guère correspondre au Pendu immobilisé ; mais il ne faut pas se méprendre sur l’inactivité apparente du supplicié de l’arcane 12. S’il est corporellement impuissant, il n’en dispose que d’un plus grand pouvoir occulte ou spirituel. N’agissant pas musculairement, il exerce une irrésistible influence psychique, grâce à l’énergie subtile qui émane de lui : sa pensée, ses aspirations et ses sentiments se font sentir au loin, à la manière des interventions de Persée.

[15] Le Pendu (Arcane 12) et Persée, par Oswald Wirth.

Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, Paris, Le Symbolisme, 1927.

Issy-les-Moulineaux, Musée français de la carte à jouer. Inv IS.95.75.1.

Cl. MFCJ / François Doury.

59L’image du pendu éclairée par le commentaire de Wirth donne à voir l’inconfortable position d’André Breton vis-à-vis du conflit mondial, ni combattant, ni « planqué », ce dont il aura à se défendre, ni bien sûr collabo, mais cherchant à manifester avec la plus grande vigueur son « désir révolutionnaire d’émancipation de l’esprit ».

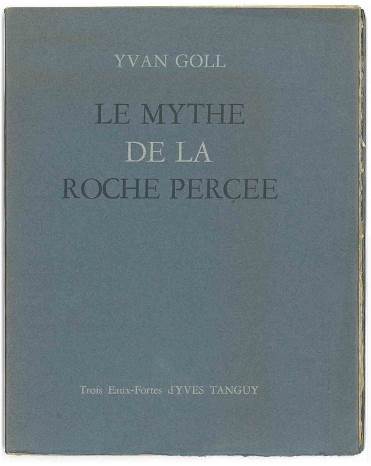

[16] Le Mythe de la roche perçée, par Yvan Goll, Paris, Hémisphères, 1927.

Collection particulière.

60La figure de Persée est-elle devenue si signifiante à ses yeux que, par une sorte de jeu, il a conçu ce long voyage jusqu’à Percé, puis Sainte-Agathe-des-Monts, pour y écrire et achever son manuscrit ? Le lien entre Percé et Persée a également été poétisé par Ivan Goll qui, revenu sur les pas de Breton en 1947, écrivit un long poème intitulé Le Mythe de la roche perçée (avec un ç – presqu’un s – et un e supplémentaire).

Roche ! Persée

S’approche de toi

Armé de la méduse pétrifiante

Pour punir le dragon stellaire48.

61Quant à Sainte-Agathe, le nom de cette petite ville située au nord de Montréal est non seulement emblématique pour Breton – on se souvient qu’il prétendit venir à Percé pour ses agates –, mais il a pu y voir aussi un lien avec les exploits du héros mythologique grec, puisque l’agate aurait, selon Kurt Seligmann49, la faculté de repousser les serpents.

62Breton accorde de l’importance au temps et au lieu de l’écriture, tout autant qu’au texte pour lui donner un surcroît de sens, faisant de son livre un univers où le lecteur « passe à travers des forêts de symboles ». Il joue avec le hasard, qu’il sublime et subvertit. Il relie, retourne, fertilise chaque rouage de sa mécanique littéraire, veillant sur quoi donnent les fenêtres qu’il ouvre à l’imaginaire, dans le but d’éloigner de celle qu’il aime, comme du monde en proie aux pires horreurs, les démons qui les terrifient.

63Se voit-il en Persée, affrontant la figure sauvage et angoissante de Méduse pour lui dérober les terribles secrets du regard ?

Seul mon amour, dit Breton à Élisa, m’est garant de ta toute-présence près de moi et du recul graduel, absolument nécessaire, des zones dont la contemplation à faible distance ne fait que rouvrir les paupières de Méduse. Lui seul s’est rendu maître de tout l’appel de l’ombre50.

64Comme l’explicite Le Caravage cité par Pascal Quignard, « Tout tableau est une tête de méduse. On peut vaincre la terreur par l’image de la terreur. Tout peintre est Persée51. »

65Le tableau du héros Breton, c’est Arcane 17 qu’il offre comme un talisman à son amour et au monde à renaître, opposant le jeu, la poésie, l’amour, la puissance féminine à l’horreur du temps.

66Il lui restera à convaincre après son retour en France. Arcane 17 ne marque pas d’allégeance de Breton au monde des mages et de la divination, mais plutôt l’incorporation des codes, de la symbolique, de l’iconographie de la littérature et des arts occultes au service d’un message politique.

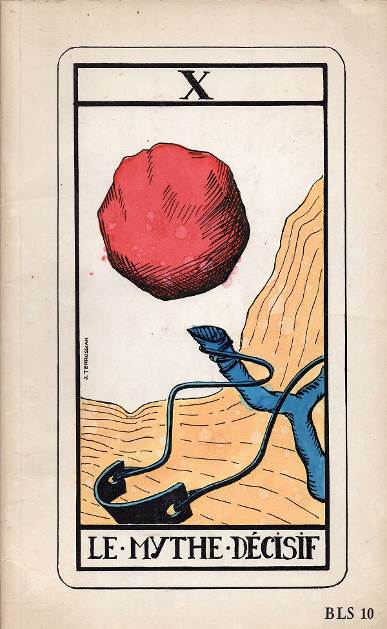

[17] Le Mythe décisif, Jean Terrossian.

Couverture du Bulletin de liaison surréaliste, no 10, avril 1976.

Collection particulière.

1 André Breton, Nadja, Paris, Gallimard, « Folio », no 73, p. 125.

2 « Ni de votre guerre, ni de votre paix ! », tract du 27 septembre 1938, dans José Pierre, Tracts surréalistes et déclarations collectives, 1922-1939, Paris, Éric Losfeld, 1980, p. 339-340. Voir Rose-Hélène Iché, « Le surréalisme à l’épreuve de la guerre (1938-1945) », Ligeia, vol. 133-136, no 2, 2014, p. 52-68. Gérard Roche, « Ni de votre guerre ni de votre paix ! Le mouvement surréaliste à la veille de la Seconde Guerre mondiale », Aden, nos 17-18, 2021/1, p. 167 à 182.

3 Kurt Seligmann (1900-1962), artiste et écrivain suisse, avait présenté L’Ultrameuble, un tabouret-trépied formé de trois jambes de femme recouvertes au-dessus du genou par une robe de soie surmontée d’un coussin en forme de trèfle à quatre feuilles, lors de l’Exposition internationale du surréalisme de 1938.

4 Extrait d’une lettre reproduit dans Dominique Bozo (dir.), André Breton. La beauté convulsive (catalogue d’exposition, Musée national d’art moderne, 25 avril-26 août 1991), Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1991, p. 346.

5 Martine Soria (dir.), Varian Fry à Marseille, 1940-1941 « Les artistes et l’exil » (catalogue d’exposition, Mona Bismark Fondation 14 avril-3 juin 2000), Arles, Actes Sud, 2000.

6 André Breton, « Le jeu de Marseille », VVV, nos 2-3, mars 1943, p. 38, 59, 81, 88-90.

7 Ces enseignes seront reprises par Toyen dans une création autour de la performance La Carte absolue de Giovanna et Jean-Michel Goutier. Voir Archibras, no 2, octobre 1967, p. 63. Merci à Patrice Allain de m’avoir signalé ce document.

8 Lautréamont, Les Chants de Maldoror, 1874, Chant premier, p. 20.

9 Danièle Giraudy (dir.), Le Jeu de Marseille, Autour d’André Breton et des Surréalistes à Marseille en 1940-1941, Marseille, Éditions Alors hors du temps / Musées de Marseille, 2003, p. 86.

10 Alfred Jarry, « Berceuse du mort pour s’endormir », dans Les Minutes de sable : mémorial, 1894, p. 58.

11 Sur cette question, voir Patrick Lepetit, Surréalistes et alchimistes, chemins croisés, Selena Éditions, 2023.

12 Une carte de l’île figure sur le poème-objet Portrait de l’acteur AB dans son rôle mémorable l’an de grâce 1713 réalisé en décembre 1941, décrit dans le texte « Du poème-objet » du 27 février 1942 et reproduit dans Le Surréalisme et la Peinture, op. cit., p. 366.

13 Emmanuelle Loyer, « La Voix de l’Amérique. Un outil de la propagande radiophonique américaine aux mains d’intellectuels français », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 76, no 4, 2002, p. 79-97.

14 David Hare (1917-1992) est un jeune peintre et sculpteur américain.

15 Le titre VVV est tiré du poème qui ouvre la revue « Victory over the forces of regression […] View around us, View inside us […] the myth in process of formation beneath the Veil of happenings » (« Victoire sur les forces de régression […] Vue autour de nous, Vue en nous […] le mythe dans le processus de formation sous le Voile des événements »).

16 « Pas de patrie ! », dans La Clé, Bulletin mensuel de la FIARI, no 1, 1er janvier 1939, p. 1.

17 André Breton, Le Surréalisme et la Peinture, op. cit., p. 69.

18 Gražina Subelytė, « Metaphors of change: Surrealism, Magic, and World War II », dans Surrealisme and Magic: Enchanted Modernity (catalogue d’exposition, Peggy Guggenheim Collection, Venise, 9 avril-26 septembre 2022 ; Museum Barberini, Potsdam, 22 octobre 2022-29 janvier 2023), Munich, Prestel Verlag, 2022, p. 47-57.

19 Suzanne Lamy, André Breton, Hermétisme et poésie dans « Arcane 17 », Montréal, PUM, 1977.

20 André Breton, « Lettre aux voyantes », La Révolution surréaliste, no 5, 1925.

21 André Breton, L’Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p. 19-20.

22 La Dame de pique est un film français de Fedor Ozep, sorti en 1937, adaptation de la nouvelle éponyme d’Alexandre Pouchkine. Sylvain Itkine (1908-1944), acteur, metteur en scène et activiste trotskiste, que Breton retrouva à Marseille en 1940, y joue le rôle d’un libraire.

23 Kurt Seligmann, Miroir de la magie. Histoire de la magie dans le monde occidental, (première édition aux États-Unis en 1948). Paris, Éditions du Sagittaire, 1961, p. 321.

24 Martica Sawin, « Seligmann in America », dans Kurt Seligmann, First Message from the Spirit World of the Object (catalogue d’exposition), San Francisco, Weinstein Gallery, 2015, p. 63 et 167.

25 Inédit. Bibliothèque particulière, Paris. Cité dans Étienne-Alain Hubert (dir.), André Breton, Œuvres complètes III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 1164. Sur la couverture du Minotaure par Derain, voir G. Beuchet, « Derain dans le labyrinthe des cartes à jouer », dans Quand Derain fait danser les cartes. Autour du ballet russe La boutique fantasque (catalogue d’exposition dirigé par Agnès Barbier), Ville d’Issy-les-Moulineaux, 2017, p. 33-37.

26 Michel Lacroix, « La francophonie en revue, de La Nouvelle Relève à Liberté (1941-1965). Circulation de textes, constitution de discours et réseaux littéraires », Globe, Revue internationale d’études québécoises, volume 14, no 2, 2011, p. 37-58. [en ligne : https://doi.org/10.7202/1008781ar, consulté le 4 décembre 2024.]

27 François-Marc Gagnon, « Alfred Pellan et André Breton sur la plage », Vie des arts, volume 38, no 151, 1993, p. 16-19.

28 André Breton, « Matta. La perle et gâtée à mes yeux… » (1944), dans Le Surréalisme et la Peinture, op. cit., p. 241. Henri Béhar a souligné l’influence d’Éliphas Lévi : « C’est là le feu secret, vivant et philosophal, dont tous les philosophes hermétiques ne parlent qu’avec les plus mystérieuses réserves ; c’est là le sperme universel dont ils ont gardé le secret, et qu’ils représentent seulement sous la figure du caducée d’Hermès », dans Dogme et Rituel de la haute magie. Nouvelle édition. Tome second : Rituel, Paris, Chacornac Frères, 1930, p. 167.

29 Sylvain Itkine (1908-1944), acteur, metteur en scène et activiste trotskiste, est l’un des fondateurs à Marseille (où il retrouva Breton) de la coopérative « Le Fruit mordoré », en 1940. Résistant des Mouvements Unis de Résistance (MUR), il fut arrêté le 1er août 1944 à Lyon et torturé.

30 André Breton, Arcane 17, New-York, Brentano’s, 1944, p. 92.

31 Voir aussi Pierre Brunel, L’Imaginaire du secret, Grenoble, UGA Éditions, « Ateliers de l’imaginaire », 1998, chapitre 8.

32 À propos du tarot, Pitois (1811-1877) écrit par exemple que « la 19e clef des Portes d’Hermès, dont l’arcane, figuré par un soleil radieux, signifie bonheur. », dans Jean-Baptiste Pitois, dit Paul Christian, L’Homme rouge des Tuileries. Illustré de 22 figures kabbalistiques, Paris, chez l’auteur, 1863. p. 30.

33 Francis Lacassin, préface à Éliphas Lévi, Secrets de la magie, I, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2000.

34 Julian Strube, « The ‘Baphomet’ of Eliphas Lévi: Its Meaning and Historical Context », Correspondences. Online Journal for the Academic Study of Western Esotericism, 4, 2016, p. 37-79.

35 Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, Paris, Le Symbolisme ; Émile Nourry, 1927.

36 Stanislas de Guaita (1861-1897) était connu pour sa très riche bibliothèque ésotériste. C’est lui qui dès 1887 lança Oswald Wirth (1860-1943) dans ses recherches sur le tarot.

37 Le tarot dit italien de Grimaud est en fait un « Tarot de Besançon », qui se distingue du « Tarot de Marseille » par la présence des atouts (ou arcanes) « Junon » et « Jupiter » à la place du « Pape » et de la « Papesse ». En 1930, Paul Marteau éditera un tarot de Marseille et le présentera exclusivement comme un tarot divinatoire. Voir G. Beuchet, « Paul Marteau, auteur et créateur de l’ancien tarot de Marseille », Bulletin du Vieux Papier, fascicule 358, octobre 2000, p. 31-40.

38 Georges Sebbag, André Breton 1713-1966 : Des siècles boules de neige, Nouvelles éditions Jean-Michel Place, « Kaléidoscope », 2016.

39 Harry Bellet, « Une toile rare du surréaliste Roberto Matta bientôt en vente », Le Monde, 2 décembre 2011. Le tableau The Hanged Man de Matta sera vendu le 8 décembre 2011 par Sotheby’s Paris.

40 Charles Duits, « Le jour est un attentat », avec des figures de Roberto Matta, VVV, nos 2-3, mars 1943, p. 15-27. Une géométrie non-euclidienne est une géométrie dans laquelle deux droites parallèles pourraient se rejoindre.

41 Gwenael Beuchet (dir.), Cartomancie. Entre mystère et imaginaire (catalogue d’exposition), Paris, Éditions Accart et Ville d’Issy-les-Moulineaux, 2019.

42 Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, op. cit., p.163

43 Breton d’ailleurs, dans un appendice ajouté à l’édition de 1947, termine son texte par : « Ma seule étoile vit. » Soit l’opposé de El Desdichado de Gérard de Nerval : « Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé, / Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : / Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé / Porte le Soleil noir de la Mélancolie. »

44 Victoria Clouston, André Breton in Exile. The Poetics of “Occultation”, 1941-1947, Abingdon, Routledge, 2018, p. 132.

45 Le tarot intéressera beaucoup les surréalistes après-guerre et Le Tarot des imagiers du Moyen Âge fera longtemps référence, comme en témoigne une citation reproduite dans le numéro 1 de la revue surréaliste Coupure (octobre 1969). Merci à Patrice Allain de m’avoir signalé ce document.

46 Stanislas de Guaita, Essais de sciences maudites. II. Le Serpent de la Genèse. Seconde septaine (Livre II), La clef de la magie noire, Paris, Henri Durville, 1920 (1897), p. 514.

47 Oswald Wirth, Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, op. cit., p. 161.

48 Yvan Goll, Le Mythe de la roche perçée. Poème, avec trois eaux-fortes d’Yves Tanguy, Paris, Hémisphères, 1947.

49 Kurt Seligmann, Miroir de la magie. Histoire de la magie dans le monde occidental, (première édition aux États-Unis en 1948), Paris, Éditions du Sagittaire, 1961, p. 154.

50 André Breton, Arcane 17, op. cit., p. 37.

51 Pascal Quignard, Le Sexe et l’Effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 118.

Programme de recherche

Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 29, 2023

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1884.html.

Quelques mots à propos de : Gwenael Beuchet

Musée français de la Carte à jouer

Gwenael Beuchet est attaché principal de conservation du patrimoine au Musée français de la Carte à jouer et diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales. Il a dirigé le catalogue et assuré le commissariat de l’exposition Cartomancie. Entre mystère et imaginaire en 2019.