Sommaire

9 | 2018

Les voix par lesquelles se construisent les Amériques : histoire, fiction, représentations

Les articles rassemblés dans ce dossier sont issus d’un colloque qui a eu lieu à Rouen en novembre 2014. Celui-ci a eu pour but de questionner la notion d’« américanité ». Coordonné par Sandra Gondouin et Lissell Quiroz, le dossier s’intéresse aux voix qui participent à la construction d’une identité « américaine » des années 1970 à nos jours depuis la littérature, la musique et la politique. Privilégiant une approche pluridisciplinaire, les travaux réunis interrogent cette notion depuis différentes régions du continent. Il propose de faire entendre une polyphonie de voix, souvent marginales, traçant les contours d’un continent qui s’invente et se réinvente sans cesse.

- Sandra Gondouin et Lissell Quiroz-Pérez Introduction

- Javier Rodriguez Aedo Représentations de l’américanité en contexte global : Le cas de la musique populaire chilienne en Europe

- Venko Kanev Manuel Scorza, la voix de l’Indien

- Rosana Orihuela El Zorro de arriba y el zorro de abajo : images fictionnelles de la modernité péruvienne

- Monique Boisseron Nationalisme, nationalité et apatridie : Une question récurrente en République Dominicaine

- Geneviève Dragon Identités à la marge dans les nouvelles d’Eduardo Antonio Parra

- Rachel Bisson-Fradet Intertextualité et polyphonie dans trois œuvres d’Elena Poniatowka. Pour une « autre » identité du Mexique.

9 | 2018

Représentations de l’américanité en contexte global : Le cas de la musique populaire chilienne en Europe

Javier Rodriguez Aedo

1Cet article1 propose d’explorer quelques aspects et caractéristiques de la chanson latino-américaine en Europe, notamment la situation de la musique populaire chilienne. Bien qu’il s’agisse d’un cas d’étude particulier, il nous sert à la compréhension du processus plus général des échanges culturels entre les Amériques et l’Europe. En premier lieu, nous poserons quelques questions à propos de l’apparition et la réception de la musique dite « des Andes » dans la scène artistique européenne pendant les années cinquante et soixante. Cela nous permettra ensuite de contextualiser le parcours européen de la chanteuse chilienne Violeta Parra, en mettant en relief les éléments qui parviennent à configurer un imaginaire exotique autour d’elle, ses chansons et ses activités artistiques. Finalement, à travers l’analyse de quelques exemples à propos de la pratique artistique des exilés chiliens, après le coup d’État militaire de soixante-treize, on distinguera certains dispositifs musicaux mis en scène afin de consolider l’association entre la musique populaire chilienne et les cultures « des Andes ». De ce fait, ce que l’on propose ici c’est de mettre en évidence que les éléments constitutifs de la musique chilienne en Europe sont plus souvent le résultat de certaines expectatives esthétiques et des dispositions commerciales que la conséquence d’une réflexion musicale hors du territoire national. On propose de tracer les enjeux impliqués dans cette conception particulière d’américanité musicale.

Quelques antécédents

2Les années de l’après-guerre s’avèrent particulièrement importantes pour la relation entre l’Amérique latine et l’Europe. Dans le contexte de la Guerre froide, différents pays européens regardent avec intérêt l’alignement des pays du Tiers Monde dans une « troisième voie », afin de contrecarrer l’influence politique et culturale de l’Union soviétique et les États-Unis2. Parmi les pays impliqués dans le nouvel élan des rencontres avec l’Amérique latine, le cas français est le plus significatif. Les années cinquante et soixante ne voient pas seulement augmenter l’attention des intellectuels français sur divers aspects des sociétés latino-américaines (en multipliant les études historiques, sociologiques, linguistiques ou anthropologiques), mais aussi le désir des Français de s’impliquer encore une fois dans leurs destins, en devenant ainsi un acteur significatif de la construction d’une nouvelle version de latinité, une notion qu’eux-mêmes avaient forgée et promue à partir des premières tentatives impérialistes au Mexique (1838 et 1862). Les visites d’André Malraux (1959) et de Charles de Gaulle (1964) en Amérique latine ne font que confirmer l’intention pour revitaliser ces rapports politiques, économiques et culturels3. Il est possible d’apprécier une intensification de la circulation transcontinentale d’images croisées, d’idées politiques, d’objets culturels (livres, revues, disques, films) et de personnes (politiciens, étudiants, artistes, musiciens, etc.). Cela structure un type d’échange plus horizontal, en parts égales, dans lequel aucun acteur dominant ne mène un processus d’acculturation vertical. À bien des égards, les éléments en circulation deviennent de repères d’ordre historique qui redéfinissent le cadre sous lequel se produisent les rencontres culturelles elles-mêmes.

3Quoiqu’elle occupe une place plutôt marginale, la pratique musicale est quand même révélatrice des dynamiques d’interactions impliquées dans la construction de l’identité latino-américaine en Europe ; dans notre cas, l’identité musicale. Comme explique Fernando Rios, la musique folklorique et populaire latino-américaine prend forme en Europe à travers les activités musicales accomplies dans les boîtes de nuit et les cafés du Quartier latin à Paris lors des années cinquante et soixante4. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’ensembles constitués par des musiciens argentins, boliviens, péruviens et vénézuéliens, lesquels ont réussi à introduire une conception particulière du folklore, la même qui avait eu du succès à Buenos Aires dans la même période5. Parmi ces ensembles, on remarque Les Guaranis (1951), Los Chacos (1953), Los Incas (1956), Los Machucambos (1959) et Los Calchakis (1960). Bien qu’ils façonnent une pratique musicale autour des activités à caractère amateur, circonscrites dans un premier temps aux concerts nocturnes et à l’enregistrement de quelques rares albums, ces ensembles obtiennent rapidement l’acceptation du public européen. Paris deviendra ainsi la ville du folklore « des Andes » qui, à la façon d’une caisse de résonance, reçoit et retransmet une gamme hétérogène des sonorités venues d’ailleurs, depuis les Amériques, l’Afrique ou l’Asie.

4Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est en Europe que les chansons provenant des Amériques acquièrent ces caractéristiques qui permettent par la suite de les identifier comme un univers musical. Dans le cadre des échanges culturels avec l’Europe, la musique populaire des pays latino-américains expérimente des changements décisifs à cause d’un double processus de latinoaméricanisation. Dans un premier moment, les musiciens mènent un travail de folklorisation d’un répertoire populaire qui n’est pas (forcément) conçu pour des instruments folkloriques, et n’est pas issu non plus d’un milieu traditionnel. Motivés par une quête d’authenticité, les musiciens tentent de combler leurs chansons d’historicité, en essayant d’ancrer et d’enraciner leurs pratiques musicales sur l’histoire profonde du continent et de ses symboles. Sur la scène musicale parisienne, on voit se produire ainsi une série d’ensembles musicaux ne promouvant pas seulement une certaine sonorité latine à la française, mais plus encore une image d’Amérique latine comme une région mystérieuse, merveilleuse et exotique6. Ces premiers enregistrements discographiques, en général des compilations de chants et de danses populaires, délocalisent les éléments musicaux et esthétiques d’origine à travers l’utilisation d’instruments folkloriques hétérogènes, et dans lesquels la fête est souvent évoquée comme l’attribut d’unité.

5C’est dans un deuxième moment que les musiciens tentent de saisir l’univers musical des cultures des hauts plateaux des Andes, une réorientation géographique et musicale qui fera de la célèbre flûte indienne l’objet le plus attirant. Si le recours aux peuples de tradition inca était quelque chose d’implicite, c’est à partir des années soixante que les musiciens font de l’indianité et des communautés indigènes le discours historico-identitaire commun aux pratiques folkloriques de l’Amérique latine. Comme le remarque Michel Plinsson « cette identité latino-américaine se construit en Europe sur et par une image de l’indianité dont ils savent [les musiciens et les labels discographiques] qu’elle aura les faveurs du public parisien, ce qui eût été impossible à Buenos Aires »7. Sans la mise en œuvre de terrains ethnomusicologiques, le répertoire musical exhibé et enregistré en Europe correspond plutôt à des arrangements de chansons empruntés à d’autres productions discographiques, provenant notamment de l’Argentine, de façon qu’au début la musique latino-américaine en Europe ne prend forme qu’à travers la pratique de la reprise8.

6Vu le caractère référentiel des disques, les ensembles évoquent souvent des univers musicaux exogènes qui, à cause de leur première médiatisation, présentent déjà une disposition artificielle de leurs composantes. Par exemple, les instruments musicaux d’usage caractéristique, c’est-à-dire « la formation bolivienne typique : chant, quena (flûte droite), bombo (grand tambour cylindrique), guitare et charango (petite guitare dont la caisse de résonance est faite d’une carapace de tatou) » 9, se conçoivent toujours comme l’ensemble instrumental traditionnel, en ignorant par conséquent la pluralité et la diversité de pratiques et de contextes musicaux de la région andine10. Étant donné que « la harpe est aussi étrange à la musique traditionnelle argentine que le charango peut l’être à la tradition paraguayenne »11, cette production discographique annoncée comme musique « des Andes » n’existe que sur la scène musicale d’Europe. On est d’accord avec Gérard Borras pour qui « on assiste alors, dans le contexte européen, à une adaptation, à une occidentalisation des instruments et des musiques qui permettent à un large public – très demandeur – de consommer des musiques qui font rêver »12. Au contraire de premiers enregistrements, les nouvelles productions discographiques évoquent désormais notions telles que la tristesse, la nostalgie et le sortilège13.

7Quoi qu’il en soit, en Europe les ensembles sont considérés comme « de parfaits ambassadeurs de la musique folklorique sud-Américaine »14, ce qui leur permet de participer très souvent à des activités musicales liées au folklore local. Par exemple, l’ensemble Les Guaranis se produit avec succès à la fête des vendanges de 1959 à Neuchâtel, Suisse, où les membres du groupe présentent une série de chansons populaires et folkloriques de l’Amérique latine :

La principale attraction de ce spectacle, sans contredit, les Guaranis! Paraguayens d’origine, les Guaranis sont de vrais artistes qui n’ont accepté aucune concession au mauvais goût, aucune trahison à l’égard de leur peuple (une ancienne tribu indienne d’Amérique du Sud) et de son folklore. Leurs costumes sont magnifiques, hauts en couleur. Avec les Guaranis, c’est tout le folklore de l’Amérique latine qui défile en quelques minutes pour s’achever par la célèbre « Danse des fleurs »15.

8Au-delà de la remise en question de l’origine ethnique des musiciens16, il convient de remarquer ici deux éléments : d’un côté, l’importance accordée au fait de refuser les concessions au mauvais goût (en allusion au rejet qui provoque une mise en scène négligée) et, de l’autre, la référence autour l’utilisation de magnifiques costumes dans la présentation (très habituels dans les concerts de musique latino-américaine). À ce sujet, ce qui s’avère central c’est donc s’abstenir d’une mise en scène considérée trop « occidentale » pour un public européen qui, par contre, veut se plonger dans le défilé de couleurs, de sonorités et de rythmes exotiques venus des Amériques.

9Alors, l’observation apparemment banale sur les costumes utilisés par ces musiciens, parmi lesquels le poncho est le principal, s’ajuste parfaitement à la fonction symbolique élaborée autour les tissus rayés en Europe. D’après Delphine Pinasa, c’est à partir du Moyen Âge que les sociétés européennes commencent à concevoir les rayures comme un dispositif de taxinomie permettant de classifier géographique et socialement les groupes humains marginaux, en les plaçant au bord de l’ordre social établi17. Le dispositif n’opère pas seulement pour classifier les secteurs marginalisés des sociétés européennes, mais aussi il s’applique aux nouveaux groupes humains « découverts » en Amérique(s) à partir du xvie siècle, ceux qui ne tardent pas à être représentés à travers la rayure :

Les Indiens d’Amérique puis plus tard les indigènes d’Océanie furent eux aussi représentés rayés, soit par leurs vêtements, soit par leurs peintures corporelles. Pour l’Occident, la rayure, ou du moins une certaine rayure, était devenue la marque obligée des peuples jugés les plus éloignés de « la civilisation »18.

10De cette manière, la représentation esthétique construite à travers le sens exotique de l’Amérique latine est traversée, du moins au niveau historique, par le pouvoir signifiant du tissu rayé. Il n’est donc pas surprenant que les premiers disques de musique latino-américaine enregistrés en Europe utilisent comme signes distinctifs le poncho rayé et coloré, un dispositif visuel plus lié au symbolisme européen de l’altérité qu’à la tradition vestimentaire des peuples Latino-Américains. Il va sans dire que la musique et les vêtements partagent un vocabulaire commun, en termes d’échelles, gammes, tons, degrés, lignes, gradations, écarts, intervalles, parmi d’autres.

11Si pour Roland Barthes il y a une tendance de toute couverture corporelle à s’insérer dans un système formel organisé, normatif, consacré par la société, il s’agit moins d’analyser les formes esthétiques et les décisions individuelles que de « recenser, coordonner et expliquer des règles d’assortiment ou d’usage, des contraintes et des interdictions, des tolérances et des dérogations19 » qui font ajuster le costume aux relations et valeurs propres à chaque société. Finalement, la référence aux « magnifiques costumes » est essentiellement une marque de caractère axiologique et s’ajuste plutôt aux valeurs accordées à l’exotisme en Europe.

Les séjours de Violeta Parra en Europe : 1954 et 1962.

Dejo bot’á mi nación, mis crías y mi consorte; ya tengo mi pasaporte, m’está esperando el avión20.

12Dans ce contexte d’échange et de redéfinition de la musique populaire latino-américaine se situent les voyages que Violeta Parra réalise sur le vieux continent en 1954 et 1962. Le travail que la chanteuse chilienne mène en Europe vient à introduire un nouvel élément au melting-pot de l’américanité sonore : la problématique sociale et le contenu politique. Plusieurs études accordent ainsi de l’importance à cette proposition musicale où Violeta Parra ne cherche pas seulement à s’écarter du modèle folklorique qu’elle considère comme anodin et obséquieux du marché, mais aussi elle tente d’introduire une composante politique21. Comme remarque Ericka Verba, c’est à travers les expériences des musiciens en Europe que la chanson populaire chilienne acquiert une dimension cosmopolite, dont « de divers éléments contribuent à l’exceptionnelle capacité de Parra à se relocaliser elle-même, face aux autres musiciens cosmopolites, comme une authentique autre, prête à être découverte »22. De même, Thomas Turino considère que le travail artistique de Violeta Parra doit être examiné comme un type spécifique de formation culturelle interrégionale (lui utilise le mot anglais translocal)23, celle qui lui permet d’accéder à un modèle d’expression musicale inexistante au Chili, les musiques dites « des Andes », et par la suite de s’approprier et rapatrier (relocaliser) les instruments folkloriques et populaires latino-américains de la scène musicale du Quartier latin de Paris24. Violeta Parra est ainsi une médiatrice de portée globale, une passeuse de cultures musicales hétérogènes, qui réussit à synthétiser en elle-même la pratique musicale latino-américaine en dehors du continent.

13Son premier voyage fut possible grâce au « Prix Caupolicán à la folkloriste de l’an 1954 », décerné par l’Association de chroniqueurs de spectacles au Chili25. Ce prix lui permet d’aller à Varsovie en 1955 et de participer au Vème Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants. Elle profite de l’occasion pour parcourir l’Union soviétique et enregistrer un petit EP de deux chansons chez le label Leningradsky Zavod26. Il est important de noter que le voyage sur le bloc de l’Est s’avère une expérience politico-musicale qui marque profondément son travail à futur27. En effet, comme remarque (de façon paternaliste) le chanteur Patricio Manns, la visite aux pays socialistes donne une confirmation idéologique à des idées politiques inorganiques en Violeta Parra, dans le sens qu’elle « complétera sa compréhension du phénomène [politique], une compréhension intuitive, paysanne, qui exclut toute capacité de théorisation et développe, par contre une multitude de perceptions sensorielles »28.

14Installée momentanément à Paris, Violeta Parra enregistre quelques chansons à la Phonothèque Nationale du Musée de l’Homme (grâce à l’intervention de l’anthropologue Paul Rivet), laisse un guitarron et quelques bandes magnétiques contenant du folklore chilien, et se produit à L’Escale, l’une des boîtes de nuit accueillant les spectacles musicaux au Quartier latin29. Profitant de la proximité, elle part à Londres pour enregistrer un album dans le label Emi-Odeon et participer d’une émission radio de la BBC30.

15Violeta Parra revient à Paris en 1956 et enregistre deux albums chez Le Chant du Monde, un label discographique proche du Parti communiste français (PCF) : Chants et danses du Chili vol. I et II31. Ces albums s’avèrent importants, car il s’agit de la première fois que la musique populaire chilienne est représentée par l’utilisation des symboles et des référents visuels exotiques. Comme souligne la musicologue Michèle Alten, le catalogue discographique du label communiste exprime à cette époque le haut degré d’intégration du jdanovisme en matière musicale, qui encourage la rencontre de l’héritage culturel et les traditions populaires et censure l’art bourgeois souvent considéré décadent32. L’édition des chansons de la chanteuse s’ajuste donc à la politique culturelle du PCF. Mais, on le verra, la lecture que fait le label depuis l’étranger ne peut que capter certains éléments superficiels du travail de Violeta Parra.

Fig. 1 – Chants et danses du Chili, vol. I (1956, Le Chant du Monde LDY4060, EP) et Chants et danses du Chili, vol. II (1956, Le Chant du Monde LDY4071, EP).

Fig. 1 – Chants et danses du Chili, vol. I (1956, Le Chant du Monde LDY4060, EP) et Chants et danses du Chili, vol. II (1956, Le Chant du Monde LDY4071, EP).

16Parmi les seize chansons enregistrées en 1956, on trouve surtout des rythmes folkloriques de la région centrale du Chili, de forte tradition hispano-américaine, telle que la cueca, la tonada, la valse chilienne, la sajuriana et la refalosa. Cependant, les images et les textes explicatifs mis sur les pochettes accordent une prépondérance aux cultures indigènes du nord et sud du pays (la culture mapuche et la culture tarapaqueña, respectivement), malgré le fait de n’avoir aucun élément sonore dans les albums pouvant convoquer ces régions culturelles et musicales du pays33. Le label français dispose ainsi d’un décalage entre le contenu sonore (les chansons) et les images et les symboles des albums, un dispositif d’exotisation très utilisé par la suite pour les musiciens chiliens exilés en Europe pendant les années soixante-dix.

17Ce décalage implique alors de superposer l’identité ethnique spécifique à l’imaginaire folklorique national, de façon que le label communiste mettra plus l’accent sur l’identité indigène que sur le caractère métis et hispano-américain des chansons. On lit dans l’un des albums : « Violeta Parra chante de son pays, dit les joies et les peines des paysans des Andes »34. Entourées par la cordillère des Andes, et malgré la diversité culturelle existante, les manifestations musicales chiliennes sont contraintes à participer de la conception esthétique et commerciale des musiques des Andes en Europe. On verra confirmer cette image dans la critique des albums apparue sur la Gazetta de Lausanne en 1956, dans lequel le journaliste porte la même attention sur la spécificité indienne de Violeta Parra. À propos des pièces musicales, il se signale comment « on ne peut les écouter sans être profondément touché par cette grâce un peu nostalgique même dans l’exubérance, qui vient de loin […]. Nous sommes dans un autre continent, et l’espagnol a pris un peu l’âme des Indiens, au versant étagé des Andes. C’est Violeta Parra. On se laisse envoûter »35. Le journal place ainsi l’univers musical des Andes au centre du travail artistique de la chanteuse, en la revêtant d’une marque identitaire évoquée souvent, nous l’avons vu, pour représenter le monde amérindien : celle de la tristesse et nostalgie andine36.

18La mise en relief de cet univers musical ne montre pas seulement le regard exotique que le label discographique pose sur l’ensemble des pays Latino-Américains, mais aussi elle rend compte d’un processus d’exotisation que, comme discours en soi, « nous renseigne moins sur le spectacle que sur les spectateurs »37. Il représente par conséquent un choix dans lequel la description de l’autre (l’œuvre de Violeta Parra) est subordonnée à un certain archétype esthétique construit historiquement depuis l’Europe, hiérarchique et paradoxale. Comme le signale Todorov, à propos de l’exotisme européen, bien qu’il s’agisse d’un éloge de l’autre, voire d’un sentiment de sympathie malgré les distances culturelles, c’est un regard fondé sur la méconnaissance38. Les premiers enregistrements discographiques de la musique populaire chilienne en Europe montrent du début les enjeux qui comportent la compréhension d’un objet sonore à partir d’un repère plus esthétique qu’historique.

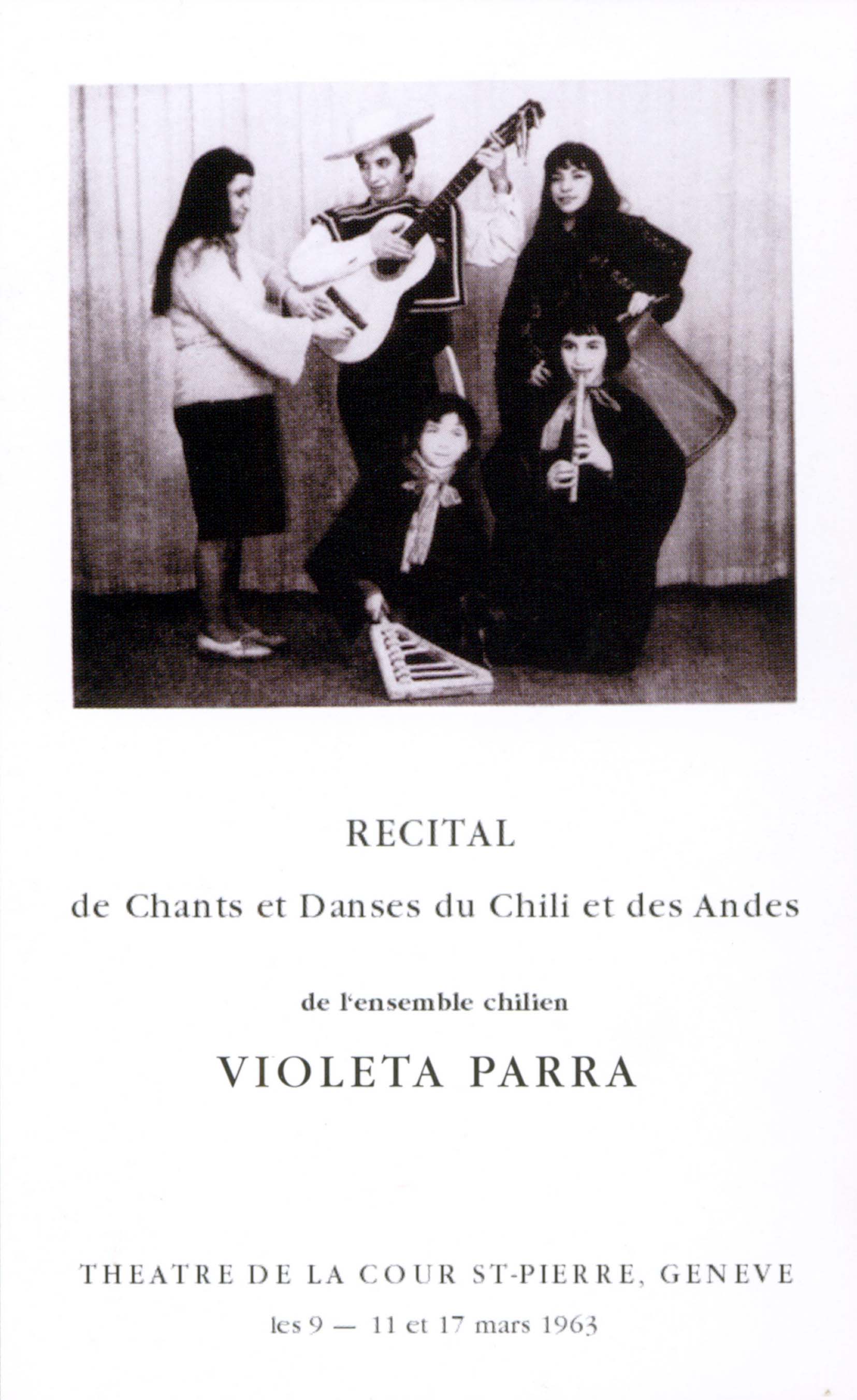

19En 1962 Violeta Parra revient en Europe avec ses fils, « invités sans ticket de retour »39. Dans cette occasion la chanteuse participe du VIIIe Festival mondial de la Jeunesse et des Étudiants à Helsinki, pouvant ensuite parcourir « l’Union soviétique, la Pologne et l’Italie »40. À cause de leur situation économique, elle décide de s’installer à Paris pendant trois ans, car, comme l’explique sa fille Isabel, « nous avions besoin de manger et la seule chose que nous savions faire était de chanter. C’est ainsi que nous débutons à La Candelaria »41. Dans ce deuxième séjour à Paris, elle donne un récital à l’UNESCO et au théâtre des Nations. Par ailleurs, des visites régulières en Suisse lui permettent de réaliser de nombreuses activités artistiques, comme les expositions « de masques chiliens, tapisseries et céramiques » à la Galerie Connaitre de Genève (du 24 janvier au 7 février 1963) et la Galerie des Nouveaux Grands Magasin (novembre 1964) de Lausanne. De même, elle réalise des récitals au Théâtre Cour Saint-Pierre (9, 11 et 17 mars 1963) et à l’Aula Universitaire (25 avril 1963) à Genève, et à l’Aula du College de Béthusy (20 juin 1963) à Lausanne. Il convient de signaler qu’il s’agissait de spectacles annoncés comme « musiques du Chili et des Andes », dont les « chants et danses des diverses régions du Chili et des pays voisins, mélancoliques ou graves, sont présentés avec un même souci d’authenticité »42.

Fig. 2 – Affiche du récital au Théâtre de la Cour Saint-Pierre, Genève (Source : http://www.fundacionvioletaparra.org/fotografias).

Fig. 2 – Affiche du récital au Théâtre de la Cour Saint-Pierre, Genève (Source : http://www.fundacionvioletaparra.org/fotografias).

20C’est dans ce contexte-là que les réalisateurs Marie-Magdeleine Brumagne et Jean-Claude Diseres réalisent le documentaire Violeta Parra : une brodeuse chilienne (20 minutes, b/n), exhibée à la Radio télévision suisse (RTS) le 3 juillet 196543. À l’écran, la chanteuse explique le sens de son travail artistique, montre quelques tableaux de tapisseries (arpilleras) et présente quelques-unes de ses chansons. Il est un moment important pour la vulgarisation de son œuvre en Europe. De tous les éléments du documentaire, on va attirer l’attention sur la manière dans laquelle Violeta Parra explique ses origines familiales, car elle dénote l’intention de (re)construire une identité personnelle particulière associée aux communautés autochtones. Elle pose ainsi la problématique indigène au centre de son autobiographie. En parlant de leur parent, elle signale :

Magdeleine : Êtes-vous indigène ?

Violeta : Ma grand-mère était indigène, alors je pense d’avoir un peu du sang indigène.

Magdeleine : On le note.

Violeta : J’aurais aimé que ma mère se mariât avec un indigène. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je vis presque comme eux.

21Au-delà l’intention d’indiquer des aspects concrets de sa biographie, la déclaration de Violeta Parra nous montre plus son désir de se rapporter aux communautés marginales et de subordonner, au moins symboliquement, son identité à l’imaginaire indigène. Car, malgré ce dont parle la chanteuse, elle est issue d’un milieu paysan de San Carlos, une ville à 400 kilomètres au sud de Santiago, et aucun épisode de sa biographie ne permet de confirmer qu’elle ait habité ou visité assidument ces communautés. Son père était enseignant et sa mère s’occupait de ses neuf enfants, en travaillant occasionnellement dans la réparation de vêtements usagés. Les premières années de vue de Violeta Parra sont celles d’une enfance précaire et pleine de besoins et elles se déroulent entre Santiago et San Carlos, bien écartée des communautés indigènes du nord et sud du pays44.

22De cette manière, le documentaire nous renseigne sur l’impact que les expériences artistiques vécues en Europe ont eu pour l’identité musicale et personnelle de Violeta Parra. En même temps qu’elle essaie de se différencier de l’image exotique, parfois trop exagérée des ensembles latino-américains en Europe, elle commence à réinterpréter et incorporer soigneusement quelques-uns de ces mêmes éléments. Elle évoque dans ses chansons les cultures amérindiennes et utilise des instruments hétérogènes provenant de régions diverses d’Amérique. C’est pourquoi au cours de l’émission de télévision elle décide d’interpréter la chanson « Que he sacado con quererte » en utilisant un tambour argentin et le quatro vénézuélien. Violeta Parra s’éloigne ainsi des étiquettes nationales, propose une mixture des univers sonores de l’Amérique latine, et se sert du rythme monotone et cadencé de la complainte indigène (dans ce cas mapuche) pour combler de sens tous les éléments de la mise en scène45. La multiplicité d’objets et de symboles convoqués, leur hétérogénéité, complique en quelque sorte l’appréciation de l’œuvre de Violeta Parra, et encourage finalement un scénario où chacune des analyses et des lectures concernant la chanteuse mette en relief les propres attentes esthétiques et musicales, comme le constate le commentaire qu’Enrique Bello réalise de la même chanson en 1964 :

Ce chant est comme une petite synthèse de Machu Picchu […] Le vers est profond et résonne à vieille complainte indienne. L’interprétation douloureuse de Violeta, quand elle nous transmet la lamentation indigène, vantée par une riche orchestration, dans laquelle on entende un duo de cors, une guitare vénézuélienne (à quatre cordes) et d’autres instruments [timbale et tambour], contribue à en donner une plus grande intensité dramatique46.

23Finalement, la publication de Poésie populaire des Andes chez les éditions Maspero en 1965 vient à resserrer et confirme l’association de Violeta Parra et les cultures amérindiennes47. Tel qu’il en était dans les disques édités en 1956 pour Le Chant du Monde, le livre se veut une compilation de principales chansons de la chanteuse, mais dans lequel il n’y a aucun élément ou aucune référence qui puisse nous faire penser aux communautés indigènes des hauts plateaux. En effet, l’ouvrage rassemble de nombreuses cuecas, poèmes d’amour, tonadas, et canto a lo poeta, toutes de pièces d’inspiration populaire chilienne. De ce fait, l’élection du titre du livre exprime davantage une manière de se rapprocher de Violeta Parra (le désir de l’intégrer à l’image d’usage) que l’intention d’être précis au contenu et aux sujets littéraires. La critique fait par Le Monde confirme, encore une fois, quels sont les éléments mis au premier plan : « Ces chants, tournés tantôt vers Dieu et le ciel, tantôt vers l’homme et la terre, étonnent surtout par leur couleur, la fleur, l’oiseau, l’herbe, l’eau, y composant une fête de teintes vives et de sonorités chatoyantes »48. On constate ainsi que dans le contexte de l’exotisme, la culture devient nature.

Le cas des musiciens exilés en Europe, après le coup d’État militaire de 1973.

24La situation des musiciens du mouvement de la Nouvelle Chanson Chilienne (NCCh) en exil, après le coup d’État de septembre 1973, confirme la réussite de l’association de l’imaginaire amérindien et les traditions musicales chiliennes. Constitué par des musiciens liés à la gauche chilienne, notamment au Parti communiste (PCCh), la Nouvelle Chanson Chilienne s’assigne comme but de dépasser la manière traditionnelle dans laquelle se concevait le folklore, en dénonçant ce « point de vue idéaliste et romantique de la campagne chilienne [où] les formes folkloriques telles que la tonada ou la cueca ont été “raffinées” avec des arrangements vocaux et de belles performances »49, une conception musicale dans laquelle le folklore était souvent évoqué en tant que valeur identitaire unitaire de la nation50. Pour la musicologue Laura Jordán, la chanson engagée issue de ce mouvement artistique tend à privilégier donc une approche dont la dénonciation sociale et l’exigence du changement politique s’imbriquent avec la création d’un portrait musical « composé par des instruments musicaux vernaculaires, en diversifiant les formes et les rythmes utilisés dans la composition, en élaborant des arrangements hétéroclites, des pièces musicales complexes et des interprétations vocales polyphoniques et multi-instrumentistes »51. Il s’agit d’une dimension sonore particulière du folklore à laquelle les musiciens chiliens ne renoncent jamais, même lors de leur exil en Europe52.

25Quoiqu’en Europe la composante politique et révolutionnaire soit prépondérante, au début les musiciens ne renoncent pas à l’image d’indianité, ce qui s’avère central pour expliquer leur insertion et succès sur le marché musical européen. En tant qu’héritiers de la manière particulière de mettre en scène la musique folklorique venue de l’Amérique latine, les musiciens de la Nouvelle Chanson Chilienne ont recours aux symboles et cadres d’interprétation élaborés en Europe pour diffuser leur travail. Il convient de remarquer comment les expériences de l’exil et la nécessité de s’incorporer au nouveau contexte accentuent le décentrement esthétique caractéristique du mouvement lors de l’Unité Populaire (1970-1973). À ce moment-là, les musiciens chiliens adoptent les instruments musicaux, les sonorités, l’imaginaire amérindien et les référents visuels associés aux régions des Andes, mais font de l’ouvrier et le paysan les sujets historiques du discours politico-musical. De ce fait, la présence de l’indigène réelle reste marginale et ne se manifeste que comme objet de référence dans le processus d’exotisation. Il n’existe que comme habillage conceptuel et esthétique. Pour le musicologue Juan Pablo González, la Nouvelle Chanson Chilienne cherchait donc à résoudre un enjeu de caractère politique, sans promouvoir les cultures des hauts plateaux dans sa véritable dimension historique, c’est-à-dire il s’agit de « créer davantage une idéologique politique qu’une identité andine dans l’imaginaire national »53.

26Comme on l’a vu ci-dessus, la réception de l’activité musicale des exilés peut s’expliquer par la préexistence de quelques conventions établies au cours des échanges culturels et musicaux et dont l’industrie discographique tient un rôle d’importance54. En exil, la musique chilienne est soumise à une double relocalisation : en même temps qu’elle continue d’être placée sur une dimension ethnique imaginée, elle encourage l’association avec les projets révolutionnaires de l’Amérique latine. Par conséquent, elle déploie une série d’imaginaires qui stimulent sa réception d’un point de vue exotique et politique, qui d’après le sociologue Howard Becker permet au public de percevoir « bien la “tristesse” évoquée par le mode mineur, ou le caractère “sud-américain” de certaines structures rythmiques »55.

27Parmi les nombreux épisodes de la vie musicale en exil, on va se limiter à deux exemples nous servant à réfléchir sur la musique chilienne et sa façon de construire symbolique et commercialement un imaginaire amérindien dans le contexte global. Il s’agit des photographies utilisées dans deux albums de l’ensemble chilien Quilapayún : en premier lieu, celle de la pochette de l’album La cueca de la libertad (une réédition de Quilapayún 5, sortie chez EMI en 1972) et, en second lieu, celle de l’édition espagnole de l’album Basta56. Dans ces deux cas, on voit les musiciens chiliens porter le poncho noir qu’ils ont rendu célèbre au Chili. Alors, l’essentiel est ici de réfléchir autour la mise en scène des images, car elle dénote des intentions en arrière-plan. Après un premier examen, on peut distinguer aux musiciens, leurs instruments musicaux et à l’emplacement où sont prises les photographies, des étroits murs de roches empilées l’une sur l’autre. Il s’agit en fait d’une séance photographique que les musiciens chiliens utilisent souvent pour promotionner leurs activités musicales en France. Voici quelques exemples :

Fig. 3 – Photographies des Quilapayún en promotionnant leurs concerts à Villerupt et Oloron-Sainte-Marie (Source : Archive de Musique Populaire de l’Université Catholique du Chili).

Fig. 3 – Photographies des Quilapayún en promotionnant leurs concerts à Villerupt et Oloron-Sainte-Marie (Source : Archive de Musique Populaire de l’Université Catholique du Chili).

28Comme l’on constate dans maintes productions musicales, la présence de la pierre sur images et affiches est un élément habituel des composantes visuelles de la musique populaire chiliennes en Europe. Alors, en faisant recours aux souvenirs personnels, on est rapidement transporté vers les hauts plateaux sud-américains, spécifiquement, à Machu Picchu. Néanmoins, les images correspondent plutôt aux Arènes de Lutèce, un amphithéâtre gallo-romain construit au Ier siècle. Aucune référence à l’intérieur des albums ne nous permet de songer qu’il s’agissait en effet de Paris. Ainsi, l’intention de tromper l’œil est explicite si on contraste, par exemple, la pochette de La cueca de la libertad de 1974 avec son édition originale de 1972, dans laquelle il n’y a aucune image, juste un fond de couleur bleue.

Fig. 4 – Arènes de Lutèce, Paris, 2016 (Source : photographie de l’auteur).

Fig. 4 – Arènes de Lutèce, Paris, 2016 (Source : photographie de l’auteur).

29Un deuxième élément qui finit par resserrer le sens de cette mise en scène est la présence des instruments musicaux identifiés à la musique « des Andes ». Si la musique peut être considérée comme un fait social et une marque axiologique à partir de laquelle on accède à la connaissance d’une société, les instruments de musique sont quant à eux des « objets témoins », des indices, qui fournissent aussi quelques clés de compréhension du système de représentations sociales et spirituelles de la même société dont ils émanent. D’après Laurent Aubert, les instruments sont « une entité à partir de laquelle l’observateur produit une inférence causale d’un certain type, ou infère les intentions et les capacités d’autrui »57. C’est pourquoi se photographier avec leurs instruments n’est pas un choix vidé du sens, mais au contraire un dispositif d’exotisation.

30Mais comment peut-on expliquer cette élection ? À bien des égards, tout processus d’exotisation, que ce soit d’un objet, d’un lieu ou d’un individu, comporte toujours une double direction : d’un côté, il présente une phase de décontextualisation de quelques éléments caractéristiques et de l’autre, le moment de sa récontextualisation. Les photographies mettent en place un imaginaire territorial spécifique et dans lequel la tradition musicale chilienne est subordonnée aux cultures musicales des hauts plateaux. D’après Jean-François Staszak, le but principal de l’exotisme est la construction de l’altérité et la singularité de l’objet afin de « rendre matériellement appréhendable un objet qui doit rester symboliquement non appréhendable »58. Le paradoxe que posent ces exemples est le suivant : la musique chilienne doit être capable de renforcer la proximité, cela dit, sans perdre le caractère référentiel en tant qu’objet distant et inaccessible. De sorte que la réception de la chanson chilienne en exil repose sur le malentendu existant entre les albums et les attentes exotiques des publics récepteurs, un dispositif que lui permet de rester étrange en tant qu’objet opaque (par exemple, l’angle et le cadrage de la caméra dissimulent la location parisienne). De ce point de vue, les musiciens chiliens doivent s’ajuster aux nouvelles exigences musicales organisées autour du marché de la « musique du monde », ce qui leur va signifier de grands changements esthétiques.

31Alors, la situation de la musique populaire chilienne vers les années quatre-vingt, une fois qu’elle a bien circulé par Europe, peut se résumer dans la notion d’austérité. Mais, on voit se produire aussi les paradoxes fondamentaux de cette musique en Europe. À ce sujet, la critique du concert de Quilapayún en 1977 au théâtre de la Mutualité à Paris est particulièrement illustrative. Le journaliste signale comment le récital « est très loin de la “variété” et de prestations “miousicaulesques” (sic) de certains groupes, dits Latino-Américains, que l’on entend, ici et là. Il y a chez Quilapayún une distinction, une dignité, presque une austérité qui, paradoxalement, ajoute encore à l’attrait qu’ils exercent59 ». En d’autres termes, l’image élaborée autour la musique populaire chilienne et latino-américaine, qu’on a vue apparaitre à maintes reprises dans des contextes différents, est maintenant contestée, rejetée et s’oppose aux nouvelles attentes d’austérité ou de sobriété. La critique exprime ainsi un changement de subjectivité, de la manière de s’approcher des musiques d’ailleurs.

32La même référence apparaît, encore une fois, en 1982 à propos de la tournée musicale du groupe chilien Illapu en Suisse. Bien que la presse locale souligne la qualité interprétative de l’ensemble musical, il se remarque que « dans la mesure où il cherche à faire revivre de telles traditions et à les inscrire, aujourd’hui et sur place, dans la vie quotidienne des Chiliens, “Illapu” offre une prestation musicale plus axée sur l’explosion sonore, le « feeling » et l’imagination que sur la rigueur et la précision… Avec “Illapu” – comme le montrent à elles seules les couleurs des costumes de scène –, on est donc loin de la magnifique austérité des Quilapayún »60.

33La coloration qui habillait l’univers sonore de l’américanité était précisément l’élément qu’il y a peu de temps caractérisaient mieux les musiques latino-américaines en Europe61. La tristesse andine devient ainsi celle de l’exil, et le poncho rayé et coloré fait place au poncho noir. Comment expliquer ce changement ? Le fait fondamental est de signaler que la musique populaire chilienne participe d’un changement du regard posé sur les musiques des Amériques. Le résultat c’est alors la perte d’ethnicité, c’est-à-dire du contenu socialement valide, celle qui est remplacée par la reconnaissance internationale et la qualité poétique de nouvelles compositions musicales. On est d’accord avec Howard Becker quand il signale que l’œuvre musicale porte toujours les traces du monde de l’art qui la produit.

34On met en évidence donc la soustraction de quelques éléments folkloriques fondamentaux, ce qui permet et facilite l’écoute des auditeurs européens. Ce processus est précisément ce qui caractérisait les musiques du monde lors des années quatre-vingt. Comme le reconnaît Étienne Bours, la World Music fait son apparition dans un contexte essentiellement commercial, étant un énorme fourre-tout comprenant de divers genres musicaux : des musiques appelées ethniques ou autochtones, les nouvelles musiques traditionnelles nées des mouvements de revival, la chanson pop internationale, de nouvelles musiques urbaines métissées, parmi d’autres. On doit se demander alors si cela nous indique l’existence d’une sorte de sono partagée mondialement ou plutôt d’une véritable diversité culturelle. Suivant l’argument d’Étienne Bours, on est devant un troisième moment de folklorisation que, au contraire d’autres moments précédents, n’introduit aucun nouvel élément, mais fait déshabiller l’image habituelle à se représenter l’américanité musicale. Cette nouvelle forme de folklorisation exprime, d’après lui, une certaine tendance pour « la musique de yuppie qui allie le goût du lointain, du voyage, et le goût de la technique sonore moderne »62. De ce fait, le marché des « musiques du monde », s’accordant à des systèmes d’écoute particuliers, renforce surtout la position d’écoute de cet auditeur européen, en détriment de la vraisemblance de la musique elle-même.

35Pour terminer, il faudrait seulement attirer l’attention sur le fait que la construction de l’image de la musique populaire chilienne, à travers les productions discographiques en Europe, ne prend jamais une seule direction, mais encore elle devient un jeu de va-et-vient entre les diverses notions de l’altérité en Europe et les besoins d’insertion des musiciens dans un marché musical étranger. Comme le signale l’ethnomusicologue Laurent Aubert, chacun des impliqués dans la pratique musicale projette son identité sur l’autre : « l’interaction des musiques traditionnelles du monde et de leurs nouveaux publics se développe comme jeu de miroirs dans lequel chacun cherche dans l’autre le reflet de son propre idéal : besoin de prestige et de ressources d’une part, quête d’authenticité et d’ouverture de l’autre »63.

1 Cet article est issu d’une communication présentée le 14 novembre 2016 au colloque international Les voix par lesquelles se construisent les Amériques : histoire, fiction et représentations, organisée par l’Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC) de l’Université de Rouen Normandie.

2 Voir Olivier Compagnon, « L’Euro-Amérique en question », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Débats, 2009, Disponible en ligne : <http://nuevomundo.revues.org/54783>, Consulté le 16 janvier 2017.

3 À propos de ces visites diplomatiques, voir Maurice Vaïsse, De Gaulle et l'Amérique latine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

4 Fernando Rios, « La flûte indienne: The early history of Andean Folkloric-Popular music in France and its impact on Nueva Canción », Latin American Music Review, 2008, vol. 29, no 2, 2008, p. 145-181.

5 Adil Podhajcer, « El diálogo musical andino: emoción y creencias en la creatividad de conjuntos de “música andina” de Buenos Aires (Argentina) y Puno (Perú) », Latin American Music Review, 2011, vol. 32, no 2, p. 269-293.

6 Fernando Rios, « La flûte indienne… », art. cit., p. 152.

7 Michel Plisson, « Les musiques d’Amérique latine et leurs réseaux communautaires en France », in Laure Bernard, Philippe Gouttes, Chérif Khaznadar (éd.), Les musiques du monde en question, Paris, Babel, 1999, p. 130.

8 C’est le cas de l’ensemble Los Chacos (1953) qui commence son activité musicale en imitant les chansons de quelques albums acquis en Mendoza et Buenos Aires en 1952, parmi lesquels il se trouvait le répertoire du duo Benítez-Pacheco, des frères Abalos, d’Atahualpa Yupanqui, des sœurs Arce et de Los Chalchaleros. Consulter Edgardo Civarello, « Música andina fuera de los andes », Tierra de vientos, 2004, vol. 18, Disponible en ligne : <http://tierradevientos.blogspot.fr/2014/03/musica-andina-fuera-de-los-andes.html>.

9 L. de Mv., « Grand succès de l'ensemble folklorique bolivien Los Jairas », L’Express, 22 février 1971, p. 2.

10 À ce propos, Thomas Turino nous explique que les ensembles musicaux des communautés indigènes jouent cinq types des instruments à vents qui s’accompagnent d’une tambour. Chaque instrument à vent est joué seulement avec celle du même type, et chacun est associé aux différents fêtes et époque de l’année ». Thomas Turino, Music in the Andes : experiencing music, expressing culture, New York, Oxford University Press, 2008, p. 8. [Traduction personnelle]

11 Michel Plisson, « Les musiques d’Amérique latine… », art. cit., p. 129.

12 Gérard Borras, « La musique des Andes en France : l’indianité ou comment la récupérer », Caravelle, 1992, no 58, p. 143.

13 Gérard Borras voit dans cette image une modalité interprétative qu’il appelle « essentialisme culturel », dans laquelle l’histoire des peuples de la région des Andes est analysée à partir de notions « raciales ». Cela introduit un élément de continuité où l’« attachement viscéral à un ordre permanent » devient l’axe sur lequel repose la culture. Impuissants devant une modernité menaçante, les peuples des Andes noient selon cette vision « son chagrin dans l’alcool et la musique ». Gérard Borras, « Musique traditionnelles et dynamiques sociales chez les Aymaras des hauts plateaux boliviens », in Musique et sociétés en Amérique latine, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2000, p. 70.

14 L. de Mv, « À la salle de conférences, grand succès de Los Calchakis », L‘Express, 11 novembre 1970, no 269, p. 3.

15 R. Ji, « Les Guaranis et Louis Massis », journal L’Express, 2 octobre 1959, no 229, p. 18. L’article fait référence au disque de Les 4 Guaranis, La Fête des Fleurs, BAM, EX200, 1953.

16 Par exemple, Francisco Marín, fondateur de l‘ensemble, était fils d’un ancien propriétaire terrien du Paraguay dédié à l’élevage des animaux. Armando Almada-Roche, « Francisco Marín y su conjunto “Les Guaranís” triunfadores en París y en el mundo », ABC color, 1 septembre 2013, Disponible en ligne : <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/francisco-marin-y-su-conjunto-les-guaranis-triunfadores-en-paris-y-en-el-mundo--612552.html>, Consulté le 13 janvier 2017.

17 Delphine Pinasa, Costumes, modes et manières d’être de l’Antiquité au Moyen Âge, Paris, Rempart, 1995.

18 Michel Pastoureau, L’étouffe du diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p. 68.

19 Roland Barthes, « Histoire et sociologie du Vêtement [Quelques observations méthodologiques] », Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1957, vol. 12, no 3, p. 434.

20 Bernardo Subercaseaux, Jaime Londoño, Gracias a la vida. Violeta Parra, testimonio, Buenos Aires, Editorial Galerna, 1976, p. 83.

21 Pour ne prendre que quelques exemples : Patricio Manns, Violeta Parra. La guitarre indocile, Paris, Les éditions du Cerf, 1977 ; Jorge Aravena, « Opciones armónicas, estilo musical y construcción identitaria : una aproximación al aporte de Violeta Parra en relación con la música típica », Revista Musical Chilena, 2001, vol. 55, no 196, , p. 33-58 ; Catherine Boyle, « “Gracias a la vida”: Violeta Parra and the Creation of a Public Poetics of Introspective Reflection », Hispanic Research Journa, 2009, vol. 10, no 1, p. 70-85.

22 Ericka Verba, « To Paris and Back: Violeta Parra’s Transnational Performance of Authenticity », The Americas, 2013, vol. 7, no 2, p. 278. [Traduction personnelle]

23 Thomas Turino, « Andean music in the cities of the world », in Bonnie C. Wade, Patricia Shehan Campbell (éd.), Music in the Andes : experiencing music, expressing culture, New York, Oxford University Press, 2008, p. 127.

24 Ángel Parra, le fils de Violeta Parra, se souvient en 1987 qu’à Paris « nous commençons à expérimenter avec d’autres instruments latino-américains, en incorporant la quena, le charango, le tiple colombien, le cuatro vénézuélien et la tumbadora. Ma mère était fascinée pour tout cela, et soudain elle découvrit The Beatles à travers nous ». Juan Armando Epple, « Entretien avec Ángel Parra », Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 1987, vol. 48, p. 126. Par rapport au rôle du charango comme élément interculturel, voir Max Peter Baumann, « The charango as transcultural icon of andean music », Trans. Revista Transcultural de Música, 2004, vol. 8, Disponible en ligne : <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/192/the-charango-as-transcultural-icon-of-andean-music>.

25 Il était un prix attribué tant pour les chansons « Que pena siente el alma » et « Casamiento de negros » que pour son travail de diffusion du folklore national à la radio chilienne.

26 Il s’agit des chansons « La jardinera » et « Meriana », éditées par le Ministère de la Culture de l’Union soviétique.

27 Nicanor Parra, son frère, réaffirme, à son tour, le caractère précaire des séjours de Violeta Parra à Paris, car malgré le fait de manifester l’intention d’avoir le soutien de l’ambassade chilienne en France, « personne ne l’avait considérée, parce que l’ambassade est un espace raffiné […] et lui n’avait rien avoir avec ». Bernardo Subercaseaux, Jaime Londoño, Gracias a la vida…, op. cit., p. 87. [Traduction personnelle]

28 Patricio Manns, Violeta Parra…, op. cit., p. 23.

29 Le film Violeta se fue a los cielos d’Andrés Wood (2011) montre les difficultés de la folkloriste pour se faire entendre auprès d’un public français très habitué au spectacle de variétés. Voir les minutes 53:50-55:36.

30 Le journal anglais The Times consigne la retransmission sa présentation en 1958. « BBC programmes », The Times, 18 avril 1958, p. 6.

31 Violeta Parra, 1956, Chants et danses du Chili I, Le Chant du Monde LDY-4060, EP ; 1956, Chants et danses du Chili II, Le Chant du Monde LDY-4071, EP. En 1964, il s’édite un nouvel album intitulé Chants et danses du Chili, Le Chant du Monde LDS-4271, LP, une compilation de chansons provenant des albums originaux de 1956.

32 Michèle Alten, Musiciens français dans la guerre froide (1945-1956), Paris, L’Harmattan, 2000, p. 103-115.

33 En fait, les seuls trois chansons des albums qui échappent à la tradition hispano-américaine n’ont rien avoir avec la culture musicale des Andes. Il s’agit d’« Ausencia » (avec rythme de habanera), de « Meriana » (une chanson traditionnelle de l’île de pâques) et de « Paimiti » (une chanson traditionnelle de Tahiti).

34 Commentaire sous la pochette de Chants et danses du Chili vol. I.

35 Georges Ribemont-Dessaignes, « Chroniques de disques », La Gazetta de Lausanne, 10 novembre 1956, no 267, p. 13.

36 Raoul et Marguerite d’Harcourt sont les premiers en associer la pentatonique andine (5 notes musicales) à des sentiments. Pour eux, « la courbe générale de la mélodie péruvienne est donc infléchie du haut vers le bas de l’échelle, franchissant parfois de grands intervalles, mais avec de fréquentes oscillations montantes, des bouffées expressives, qui toujours retombent tristement… Cette seule tierce mineure conclusive et un lointain rapport avec notre mode mineur moderne eussent suffi à évoquer la tristesse à des oreilles d’Européens nourries du « mineur » des classiques et des romantiques, qui traduisaient immanquablement : « amour trahi » ou « marche funèbre ». Raoul d’Harcourt, Marguerite d’Harcourt, « La musique dans la Sierra andine de La Paz à Quito », Journal de la Société des Américanistes, 1920, no 12, p. 36.

37 Anaïs Fléchet, « L’exotisme comme objet d’histoire », Hypothèses, 2007, vol. 1, p. 22.

38 Tzvetan Todorov, Nous et les autres : la réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 1989, p. 365.

39 Ernesto Olivares, « Isabel Parra: el folklore como negocio », El musiquero, 1 juin 1970, no 115, p. 15.

40 Ángel Parra, Violeta Parra, ma mère, Paris, Écriture, 2011.

41 Fernando Barraza, « Isabel Parra : gracias a Violeta que me ha dado tanto », Ahora, 20 juillet 1971, no 14, p. 46.

42 P. B., « L’ensemble chilien Violeta Parra : un excellent spectacle », Journal de Genève, 11 mars 1963, p. 9.

43 « Violeta Parra, brodeuse chilienne de 21h10 à 21h30 », La Gazette de Lausanne, 3 juillet 1965, p. 9.

44 Pour approfondir ces aspects de la vie de Violeta Parra, consulter Patricio Manns, Violeta Parra, Madrid, Júcar, 1984 ; Isabel Parra, El libro mayor de Violeta Parra, Madrid, Michay, 1985 ; Eduardo Parra Sandoval, Mi hermana Violeta Parra : su vida y obra en décimas, Santiago, LOM, 1998.

45 Voir les minutes 17:50-19:00 du film documentaire de Luis Vera Viola Chilensis : un documental de amor y lucha (2003).

46 Commentaire à l’intérieur de l’album Recordando a Chile (Una chilena en París), 1965, Odeón LDC-36533, LP. [Traduction personnelle]

47 Violeta Parra, Poésie populaire des Andes, éd. Fanchita Gonzalez-Batle, Paris, Maspero, 1965.

48 Jean Raymond, « Chants de la terre kabyle et des Andes », Le Monde, 11 septembre 1965.

49 Juan Pablo González, « “Inti-Illimani” and the Artistic Treatment of Folklore », Latin American Music Review, 1989, vol. 10, no 2, p. 268. [Traduction personnelle]

50 Pour le journaliste Fernando Barraza, la pratique folklorique au Chili montrait deux visages : « d’un côté, les spectacles folkloriques tombaient dans certaines abstractions écartées du folklore et, de l’autre, ils proposaient une version naturaliste du fait folklorique, dépourvue toute richesse ». Fernando Barraza, « Cantata bailada ». Ahora, 25 mai 1971, no 6, p. 45. [Traduction personnelle]

51 Laura Jordán, « The Chilean New Song’s cueca larga », in Pablo Vila (éd), The Militant Song Movement in Latin America: Chile, Uruguay, and Argentina, Lanham, Lexington Books, 2014, p. 73. [Traduction personnelle]

52 Pour approfondir, consulter Javier Rodriguez, « Exil, dénonciation et exotisme : la musique populaire chilienne et sa réception en Europe », Monde(s). Histoire, espaces, relations, 2015, vol. 8, p. 141-160.

53 Juan Pablo González, « Música chilena andina 1970-1975 : Construcción de una identidad doblemente desplazada », Cuadernos de Música Iberoamericana, 2012, vol. 24, p. 185. [Traduction personnelle]

54 En France, c’est Le chant du Monde, en Italie I dischi dello Zodiaco, en République fédérale allemande Pläne et, finalement, en République démocratique allemande Amiga et Eterna, les deux liés à la Deutsche Schallplatten Berlin.

55 Howard Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2010, p. 69. D’après H. Becker, « l’émotion est rendue possible par l’existence même d’un ensemble de conventions auxquelles l’artiste comme le public peuvent se reporter quand ils investissent l’œuvre d’une signification », Ibid, p. 54.

56 Pour consulter ces images s’adresser à : <http://www.quilapayun.com/discos/cuecalibertad.php>.

57 Laurent Aubert, « Comment exposer la musique et que lui faire dire », Monique Desroches, Marie-Hélène Pichette, Claude Dauphin, Gordon E. Smith (éd.), Territoires musicaux mis en scène, Montréal, PUM, 2011, p. 18.

58 Jean-François Staszak, « Qu'est-ce que l'exotisme ? », Le globe, 2008, 148, p. 14.

59 « Quilapayún : la voix du Chili en exil », Le Provençal, 22 novembre 1975.

60 « Le groupe ‘Illapu’ à l’aula du Mail », L’Express, 23 octobre 1978, no 246, p. 3.

61 « Si, à notre goût, le groupe manque un peu de sobriété, si on peut lui reprocher d’insuffisamment travailler avec les flûtes, qui lui donnent une couleur si particulière, Illapu joue toujours une musique faite de sincérité et de grandeur. Deux qualités très peu “folkloriques” », A.R. « La musique populaire en exil », L’Express, 17 avril 1982, 244e année, no 88, p. 3.

62 Étienne Bours, « Musiques du monde ou marché de l’exotisme », Revue filigrane. Musique, esthétique, sciences, société, 2012, collection no 1, p. 39.

63 Laurent Aubert, La musique de l’autre, Genève, Georg, 2011, p. 64.

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas dUtilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Polygraphiques - Collection numérique de l'ERIAC EA 4705

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/eriac/223.html.

Quelques mots à propos de : Javier Rodriguez Aedo

Université Paris-Sorbonne – Institut de recherche en musicologie (CNRS UMR 8223)