Sommaire

Génétique

- Tony Gheeraert Des papiers de Pascal aux manuscrits de Perrault : quelle genèse pour les œuvres classiques ?

- Françoise Simonet-Tenant La critique génétique : définition, intérêts, limites

Génétique

Des papiers de Pascal aux manuscrits de Perrault : quelle genèse pour les œuvres classiques ?

Tony Gheeraert

Introduction

1Au cours de ces journées consacrées à l’édition et à la critique génétique, la présence de plusieurs spécialistes intéressés aux siècles anciens étonne : Marcello Vitali-Rosati et Laurence Macé traitent de corpus antérieurs à la « modernité ». Clara Auvray-Assayas, qui n’est pas présente aujourd’hui, s’essaie de son côté à une approche génétique de l’œuvre de Cicéron. Voilà qui ne manque pas d’être surprenant. De tels projets n’entrent-t-ils pas en contradiction avec le cadre temporel fixé par Pierre-Marc de Biasi dans son ouvrage désormais classique intitulé Génétique des textes ?

Le champ historique sur lequel travaillent les généticiens se limite pour l’essentiel à une période qui ne remonte pas en deçà de 1750. À l’exception de quelques cas rarissimes comme les corrections autographes des Essais par Montaigne, quelques fragments autographes de D’Aubigné, les Pensées de Pascal ou les Mémoires du cardinal de Retz et de Saint-Simon, on ne possède pratiquement aucun autographe littéraire antérieur au xviiie siècle1.

2Les exposés qui, lors de ce colloque, portent sur des œuvres datant d’un passé lointain sont-ils pour autant des anomalies au regard des principes de la méthode génétique ? Ou serait-il quand même possible de tenter une approche génétique des ouvrages issus d’un temps sans brouillons, sans notes préparatoires, sans fiches, sans corrections marginales autographes, tous éléments qui constituent le matériau le plus ordinaire des généticiens ? Nous verrons que si les présupposés de la méthode génétique, considérés stricto sensu, ne paraissent pas pouvoir concerner les œuvres du xviie siècle, cette approche était toutefois trop séduisante pour qu’on ne tentât pas d’en tirer parti, mutatis mutandis, afin de mieux cerner les processus créatifs à l’origine de certains de nos plus grands chefs-d’œuvre. Nous nous appuierons brièvement sur le Cid, les Contes de Perrault et surtout les Pensées de Pascal ; nous verrons en particulier, à propos de ce dernier exemple, comment l’outil numérique rend possible ou du moins facilite les études de genèse, bien plus complexes à mener lorsqu’on ne dispose que d’instruments traditionnels sur support papier.

Genèses classiques : la quête impossible ?

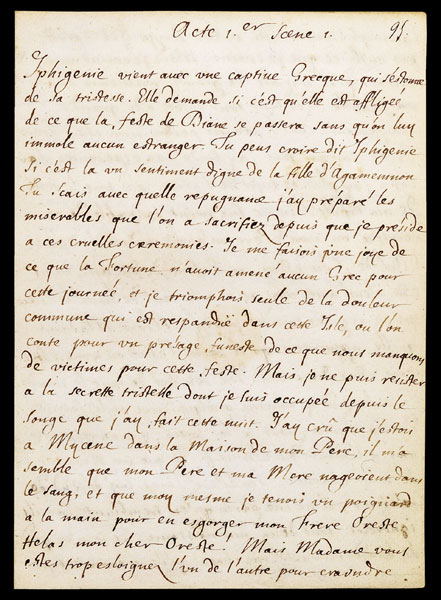

3Pierre-Marc de Biasi n’a pas tort : les brouillons sont rares au grand siècle. Des premières tentatives des tragédies de Racine, par exemple, l’on n’a rien gardé, excepté le plan partiel d’une pièce qui n’a d’ailleurs jamais vu le jour, premier acte en prose d’une Iphigénie en Tauride fort embryonnaire.

Figure 1 – Jean Racine, Iphigénie en Tauride. Manuscrit autographe, 1673 ( ?). 4 f., 27,5 × 19,5 cm. BNF, Manuscrits, Fr. 12887, f. 95.

Papiers déposés par Louis Racine à la Bibliothèque royale

4Un tel document atteste que Racine commençait par rédiger ses pièces en prose, ainsi que son fils nous l’explique dans ses Mémoires : « Quand il avait lié toutes les scènes entre elles, il disait : “Ma tragédie est faite”, comptant le reste pour rien. » Mais pour qu’un tel document constituât l’élément d’un dossier génétique, il faudrait que nous ayons conservé la tragédie terminée, si possible assortie de quelques plans préparatoires : ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, en considérant ces bribes qui nous ont été transmises par Louis Racine, on n’y perçoit guère la matière du drame qui restait à écrire. La moisson des brouillons théâtraux raciniens paraît bien maigre, mais de Molière et Corneille, nous n’avons pas une ligne.

5Il convient d’abord de comprendre les raisons de cette absence de traces.

61) Elle s’explique d’abord, et c’est la raison la plus évidente, parce que le temps impitoyable a sans doute fait disparaître la plupart des documents. Mais cette explication reste insuffisante.

72) Les classiques affectaient le naturel. Ils fuyaient les ouvrages qui « sentaient l’huile » (c’est-à-dire l’huile des lampes nécessaires aux veilles studieuses et nocturnes), les livres laborieux, touffus, encombrés d’érudition ou d’effets trop recherchés. Un tel rapport à l’écriture explique qu’ils aient pris soin de détruire les preuves de ces longues heures au cours desquelles ils construisaient cette impression d’aisance. Il fallait effacer tous ces témoignages accablants du labeur entrepris. La facilité, la fluidité, ne sont en effet qu’apparences, et fruits d’une lente et patiente conquête, dont il ne devait pas subsister la moindre marque. Les pratiques éditoriales amenaient également les imprimeurs à détruire systématiquement les copies ou les épreuves portant des corrections d’auteur.

83) On peut avancer encore une troisième raison à cette pauvreté documentaire, liée au type « d’auctorialité » alors en vigueur. Les classiques ignoraient en effet le préjugé romantique du « génie » individuel et unique créateur, pleinement responsable de son œuvre. L’écrivain, à cette époque, n’avait pas encore été « sacré » comme il le fut au xixe siècle ; il revendiquait rarement une paternité exclusive et jalouse à l’égard de ses textes. Beaucoup de productions étaient collectives, circulaient de la main à la main, subissant au passage diverses corrections, avant d’être conduites chez l’imprimeur, parfois par hasard, et sans toujours l’aveu de leur premier auteur. De sorte qu’on dispose bien de temps à autre de quelques manuscrits : de La Princesse de Montpensier, première nouvelle publiée par Mme de Lafayette, nous avons conservé plusieurs textes antérieurs à l’impression ; mais ce ne sont pas des brouillons : il s’agit plutôt de versions alternatives comportant des variantes ; leur origine n’est pas certaine : l’on suspecte par exemple la main de Gilles Ménage dans l’édition imprimée. Ces documents n’éclairent en rien le geste créateur, et ne nous permettent pas de toucher au plus près l’invention de l’ouvrage. Ils n’ont aucune valeur « génétique ».

9Ce faisceau de raisons explique pourquoi les siècles d’Ancien Régime n’ont que modérément intéressé les généticiens de la première heure, qui furent pour la plupart des « modernistes ». Mais le temps a passé depuis l’an 2000, date de la première édition du livre de Pierre-Marc de Biasi. Depuis, la possibilité d’appliquer aux textes anciens les méthodes génétiques a été réévaluée ; des corpus a priori exclus du champ d’application de ces lectures sont susceptibles d’en bénéficier, au prix de quelques adaptations. De Biasi concédait l’existence d’avant-textes chez Montaigne, Pascal, Retz : exceptions, certes, mais dont l’éminence mérite quelque attention. D’autres œuvres, moins prestigieuses, ont également pu laisser quelques traces de leur élaboration.

La génétique autrement ?

10Malgré la pauvreté documentaire, et la difficulté qu’il peut y avoir à collecter les imposants « dossiers génétiques » dont les spécialistes de Flaubert nous fournissent le modèle, des possibilités d’enquête existent. Un ouvrage collectif paru en 2009 sous l’égide de Patrick Dandrey, intitulé Génétique matérielle, génétique virtuelle constitua un moment essentiel de cette acclimatation des études génétiques au xviie siècle, et manifesta la fécondité de cette méthodologie sur des corpus qui lui étaient a priori étrangers2. Mais comment s’y prendre pour tenter une approche génétique sans disposer d’un épais dossier de fiches autographes, de copies au net et d’épreuves corrigées ?

De la variante à la genèse : le Cid

11D’abord, si l’on ne dispose pas de tous les brouillons couverts de pattes de mouche qu’on pourrait souhaiter, on possède en revanche des rééditions, qui ont pu être l’occasion d’amendements, de retouches, de reprises, de corrections. Le paradigme flaubertien nous conduit à considérer que l’œuvre imprimée est figée, que cette dernière constitue « le masque mortuaire de la création », comme dit Walter Benjamin, et que ce sont les brouillons seuls qui nous dévoilent le vivant visage du processus de l’écriture. Cette génétique traditionnelle repose en effet sur un postulat : celui d’une distinction nette entre l’œuvre achevée et les étapes préliminaires qui l’ont fait naître. Or, il n’est pas sûr du tout que, au xviie siècle, le texte imprimé ait jamais possédé ce statut d’intangibilité qu’il acquerra cent ou deux cents ans plus tard. Bien au contraire, le livre imprimé n’est le plus souvent lui-même qu’un état provisoire, fluctuant, susceptible de corrections minimes ou de remaniements de grande ampleur. Le texte continue souvent d’évoluer après la première édition. À cette date, il n’est pas encore devenu intouchable sous prétexte qu’il est passé sous les presses des imprimeurs. D’une édition à l’autre, de variante en variante, la genèse se poursuit ainsi bien au-delà de l’édition princeps. Ce sont les imprimés qui tiennent ici lieu de dossier génétique et nous permettent de voir l’œuvre continuer à vivre bien après avoir quitté l’état manuscrit aujourd’hui introuvable.

12Il n’est qu’à comparer les différents états imprimés du Cid, par exemple, pour s’en convaincre : de 1636 à 1682, Corneille a profondément remanié son œuvre, jusqu’à modifier son inscription générique : dès 1648, la « tragi-comédie » est devenue une « tragédie ». Plus tard, en particulier pour l’édition de 1660, les révisions sont d’importance : l’exposition, le dénouement, des scènes entières sont changés. Quel est le texte définitif, s’interrogent les spécialistes ? Longtemps, la référence fut l’édition de 1660 : les corrections apparaissaient comme le résultat d’un mûrissement, d’un chemin de perfection qui avait conduit Corneille à accepter et intérioriser toujours davantage la poétique classique. Maurens adopte ainsi la dernière version revue avant la mort de l’auteur, selon un usage bien établi, et comme il a longtemps été d’usage. Il s’efforce par surcroît de justifier les amendements, et applaudit à chaque intervention de Corneille sur sa pièce :

Noble et dure contrainte, aimable tyrannie,

Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie.

L’un me rend malheureux, l’autre indigne du jour. (1637, v. 312-314)

13Devient :

lllustre tyrannie, adorable contrainte,

Par qui de ma raison la lumière est éteinte,

À mon aveuglement rendez un peu de jour (1682)

« Des antithèses faciles. Un ton peu viril. Correction heureuse comme toujours3. »

14Les publications successives peuvent ainsi manifester la longue genèse d’un texte longtemps inachevé. Ces marques d’un regret ou de quelque remords peuvent être vues comme autant de ratures et de reprises, plutôt que comme la dénaturation d’une œuvre d’emblée close en un premier tirage, qui n’est peut-être après tout qu’un premier jet. Tout est question ici d’appréciation. Georges Forestier, qui retrace l’histoire du texte, ne prétend pas en fournir la genèse, mais il mobilise néanmoins une approche différentielle évitant de trop hiérarchiser les versions, et afin de saisir le processus présidant à cette évolution4.

Une genèse de luxe : les Contes de ma mère l’Oye

15Si l’on ne possède pas, ou très peu, de dossiers préparatoires autographes, il arrive toutefois qu’on dispose de manuscrits, dont la pratique restait courante sous l’Ancien Régime malgré l’avènement de l’imprimerie. En effet, l’âge classique n’a pas totalement rompu avec la pratique médiévale des manuscrits d’apparat, ces écritures soigneusement calligraphiées, richement ornées et précieusement reliées qu’on offrait en hommage aux Grands. Charles Perrault nous en fournit un exemple rare et somptueux.

Figure 2 – Extrait du manuscrit des Contes de Perrault, daté de 1695, et offert à Mademoiselle. Conservé à la Pierpont-Morgan Library (New York)

16Ce document, daté de 1695 et relié aux armes d’Élisabeth-Charlotte d’Orléans, contient, sous le titre de Contes de ma Mère l’Oie, le plus ancien état connu de cinq des contes en prose attribués à Perrault ; ils y sont précédés d’une dédicace « À Mademoiselle », signée des simples initiales « P. P. », pour P[ierre] P[errault Darmancour], nom d’un des fils de Charles Perrault âgé alors de dix-sept ans. Ces cinq contes sont : « La Belle au bois dormant », « Le Petit Chaperon rouge », « La Barbe bleue », « Le Maître chat » et « Les Fées » ; il y manque « Cendrillon », « Riquet à la houppe » et « Le Petit Poucet », qui y seront ajoutés lors de la publication en 1697 de l’édition originale. Le manuscrit de 1695 est orné de vignettes qui furent reprises dans le texte publié deux ans plus tard, de même que le frontispice chargé de représenter la scénographie fictive de l’énonciation : une vieille paysanne, au rouet, raconte à un auditoire de jeunes enfants des « contes de ma Mère l’Oie ».

17Un an plus tard, en janvier 1697, paraît l’édition originale des Histoires ou contes du temps passé, chez Barbin. Le privilège pour ce volume qui comporte cette fois huit contes, est daté d’octobre 1696 et accordé au « Sieur P. Darmancour », qui signe désormais la dédicace de façon plus explicite, « P[errault] Darmancour » ; le titre « Contes de ma mère l’oie » disparaît de la page de titre mais est conservé sur le cartouche du frontispice gravé par François Clouzier.

18La comparaison entre le texte du manuscrit de 1695 et celui de 1697 permet de mieux de mesurer le délicat travail de ciselure qui se dissimule sous les dehors de la simplicité. Il met en évidence le naturel et l’aisance si souvent associés au classicisme, et comme poussés ici à leur point le plus extrême : quoi de plus évident, de plus naïf que les contes, dont le style reproduit si fidèlement la fraîcheur ingénue de la parole des nourrices ? Voire. L’approche « génétique » nous révèle à quel point cette candeur innocente est une illusion et procède d’une habile construction bien masquée sous des dehors « populaires ».

19La confrontation du texte de l’édition originale et de son luxueux brouillon met en effet en évidence plusieurs séries de modifications majeures, qui s’exercent dans plusieurs directions. On distingue, outre l’ajout de signes de ponctuation et d’accentuation et les changements dans l’orthographe des mots, deux types de différences : celles qui portent sur un ou quelques termes et celles qui mettent en jeu des passages entiers. Les modifications limitées permettent de mesurer les efforts de Perrault en faveur de la clarté et de l’efficacité narrative de son texte : dans « La Belle au bois dormant », par exemple, « un prince jeune et amoureux » (1697) est moins artificiel qu’un « homme jeune, prince et amoureux » (1695), expression inélégante et ornée, par surcroît, d’un rythme ternaire hasardeux qui sent son rhéteur. Nous voyons comment Perrault « gomme » avec conscience et systématicité les marques du travail du texte. De même, dans « Le Petit Chaperon rouge », la substitution de « il est dangereux de s’arrêter à écouter un loup » (1697) à « il n’est pas bon de s’arrêter à écouter un loup » (1695) rend la phrase plus expressive. Les interventions effectuées à l’occasion de la publication de ce conte laissent voir d’autres exemples de cette finesse méticuleuse dans le travail du style : « En disant ces mots le méchant loup mangea le pauvre petit chaperon rouge » (1695) devient dans la version imprimée : « Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge, et la mangea » (1697). L’effet de relance de la conjonction de coordination, le déictique qui donne à voir la scène, le verbe « jeter sur » qui confère un dynamisme à la phrase, enfin l’impitoyable hyperbate qui sert de chute au conte et en souligne la cruauté, autant de détails infimes qui resteraient invisibles si l’on ne disposait pas de la version manuscrite, mais qui suffisent à suggérer avec une rare énergie la violence terrible et cannibale du loup anthropomorphe. Telle correction microscopique peut trahir la volonté de renforcer la couleur passéiste de la langue : dans le « Petit Chaperon rouge », la tournure « ce chemin ci » (1695), déjà habituelle à la fin du xviie siècle, est remplacée en 1697 par l’expression archaïsante « ce chemin ici ». Nous surprenons le conteur à ajouter délibérément une maladresse, voire une incorrection, pour donner artificiellement à son texte si savant l’allure d’une parole orale, populaire et traditionnelle. De rares ajouts plus étendus s’expliquent par un souci de clarification : dans « La Barbe bleue », une parenthèse précise qui sont les « femmes mortes et attachées le long des murs » : « (C’étaient toutes les femmes que la Barbe bleue avait épousées et qu’il avait égorgées l’une après l’autre) ». Mais ce sont surtout « Les Fées » qui font l’objet d’importants remaniements. Dans la version de 1695, le conte commençait ainsi :

Il était une fois un gentilhomme qui était veuf d’une femme très douce et très honnête et ayant eu d’elle une fille toute semblable à sa mère épousa en secondes noces une femme très hautaine et très fâcheuse qui avait une fille de sa même humeur.

20Le motif de la belle-mère persécutrice est fréquent dans le folklore. Toutefois, lorsque les huit contes ont été réunis en vue de l’édition de 1697, cet incipit a dû paraître trop proche de celui de « Cendrillon », nouvellement introduit. Aussi le conteur, par souci de variété, a-t-il entrepris de perturber les relations de ressemblance entre les personnages pour distinguer davantage les situations familiales des deux récits : dans « Les Fées », les deux filles sont désormais du même lit, et c’est à son père que ressemble maintenant la cadette. Si sa mère déteste cette dernière, c’est parce qu’elles sont trop différentes : « Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette ». L’addition systématique d’une seconde moralité, ou de nouveaux vers à celle qui existait déjà, est un autre changement considérable entre le manuscrit Morgan-Pierpont et l’édition Barbin.

21Les quelques modifications de la dédicace mériteraient aussi d’être commentées : elles servent en fait à souligner la valeur éthique de ces histoires (le modalisateur est supprimé dans « ils renferment presque toujours une morale très sensée », qui devient « ils renferment tous une morale très sensée ») et à rattacher les contes au monde de l’enfance (« simplicité » devient « simplicité enfantine ») tout en faisant passer au second plan leur statut d’œuvres avant tout orales (« ceux qui les lisent » remplacent « ceux qui les écoutent »).

22Ces corrections prouvent que la « simplicité » est bien le résultat d’une conquête : la prétendue « fraîcheur » qui ferait le charme véritablement populaire de ces contes est en réalité le fruit d’une ascèse et d’un labeur patient et obstiné.

23« Ah, les aurai-je connus les affres du style ! » s’exclamait Flaubert dans une lettre célèbre de 1854 adressée à Louise Colet. Les classiques les connaissaient pourtant aussi, ces affres redoutables, mais une pudeur les préservaient de confesser cette douleur et cette souffrance inséparables du geste d’écriture. Seules les procédures de l’approche « génétique », dans les quelques rares cas où il est possible d’y recourir, nous permettent de mesurer à quel point la grâce et l’élégance résultent d’un redoutable acharnement. « Soyez simple avec art », recommandait Boileau : si le classicisme consiste, comme le répètent à l’envi les théoriciens et Perrault lui-même, à savoir cacher le travail pour donner à l’œuvre une apparence naturelle et naïve, les Histoires ou contes du temps passé sont à coup sûr l’un de nos grands chefs-d’œuvre classiques.

24Peut-on considérer notre lecture du manuscrit des Contes comme conforme à la méthode prônée par la génétique ? Oui et non.

25Non, au premier abord. Ce splendide ouvrage relié n’est en effet pas un autographe, mais une copie calligraphiée, probablement par un scribe professionnel. Ce n’est pas un cas unique, loin de là : on connaît aussi le non moins splendide manuscrit d’Adonis offert par La Fontaine à Fouquet. Le manuscrit d’apparat n’est en rien un document de travail : c’est un mode de transmission et de diffusion des œuvres qui reste habituel, et qui coexiste avec l’impression.

26Ce document luxueux, somptueux, magnifiquement orné et relié, n’est pas non plus un de ces brouillons couvert de ratures, de corrections, de surcharges, de biffures et d’interpolations autographes dont sont friands les amateurs de dossiers génétiques. « Il serait donc abusif d’envisager ces objets comme des avant-textes à une œuvre finie ultérieurement », comme le note Jean Leclerc5.

L’impossible genèse de papiers orphelins : les Pensées

27À la question des rééditions, et à celle des manuscrits d’apparat antérieurs à une édition originale, on peut ajouter quelque cas d’authentiques brouillons comme les affectionnent les généticiens « modernistes ». L’un des cas les plus complexes, les plus fascinants, et que les outils numériques peuvent aider à élucider, reste celui des Pensées de Pascal. Pierre-Marc de Biasi n’ignore pas ce précédent prestigieux, qui constitue pour lui une exception à l’âge classique. Une telle quantité de manuscrits, autographes pour beaucoup, et aussi pieusement conservés, est une manne presque unique au xviie siècle.

28Les Pensées se plient-elle aisément à notre dessein génétique ? La situation n’est pas si simple. À y regarder de près, les « paperolles » laissées par l’écrivain ne se prêtent pas bien à la confection d’un dossier génétique. Ces pages esseulées comportent un défaut majeur : on ne peut ici les juger à l’aune de l’œuvre finie. « L’approche généticienne, en effet, consiste habituellement en l’étude des manuscrits préparatoires d’une œuvre avant l’impression qui érigera le texte au statut de produit fini et invariable », comme le dit encore Jean Leclerc6. La critique génétique ne s’intéresse aux brouillons que dans la mesure où ils constituent des étapes antérieures de la création définitive. Si on étudie ces « avant-textes », c’est précisément pour enrichir notre compréhension de l’œuvre publiée, en son dernier état infrangible, fixé dans le marbre du papier imprimé. Cette situation normale suppose l’opposition des brouillons fluctuants à l’ouvrage terminé, saisi pour l’éternité dans une immobilité marmoréenne. Le travail de Flaubert s’arrêtait lorsque commençait celui de son imprimeur. La tâche du généticien consiste précisément à révéler les coulisses profanes de cette œuvre immortelle et tenue pour sacrée.

29Or, s’agissant de Pascal, c’est exactement le contraire qui se passe. Nous nous trouvons face à une masse de brouillons livrés à eux-mêmes, et ce sont ces fragments orphelins que la postérité a sanctifiés, jusqu’au fétichisme, voire au « délire », pour employer les termes de Laurent Thirouin7. De nombreux éditeurs ont ensuite entrepris de donner à lire ces documents épars, dont ils sentaient l’importance essentielle aux plans littéraire, philosophique ou théologique. Seulement, l’état d’éclatement du corpus n’a pas rendu la tâche facile à ces savants qui, au fil du temps, ne se sont jamais accordés sur la manière de procéder. Aussi nous trouvons-nous aujourd’hui non devant une seule édition qui serait définitive, mais un grand nombre, chacune provisoire, chacune différente, et n’ayant quasi en commun que le titre de Pensées. Au lieu de la situation génétique idéale – l’œuvre sacrée considérée à la lumière de ses avant-textes flottants et longtemps négligés – nous nous trouvons devant le cas rigoureusement inverse : point d’œuvre hypostasiée, mais une foule confuse de griffonnages tenus en haute estime.

30Quelle situation particulière peut avoir justifié d’une part la conservation exacte de papiers qu’on eût détruit pour tout autre que Pascal, et de l’autre les errements des savants qui multiplient depuis trois siècles et demi des solutions d’édition partielles et toujours peu satisfaisantes ? Et en quoi le numérique peut-il nous aider à mettre un peu d’ordre dans ce chaos ?

31Tout d’abord, et ce serait une toute première remarque qui pourrait faire dresser l’oreille d’un généticien : ces feuillets d’allure désordonnée sont bien des brouillons, les notes préparatoires d’un livre inachevé, et que seule la mort prématurée de leur auteur empêcha de terminer. Pascal, admiré pour son talent et respecté pour sa foi, entreprit en effet vers 1656 d’écrire une vaste Apologie de la religion chrétienne, une défense de la religion qu’il comptait opposer aux libertins et dans laquelle il prétendait montrer la grandeur, la noblesse et la vérité du christianisme. Il mourut en 1662, sans avoir pu terminer l’œuvre de sa vie.

32Après son décès, plusieurs de ses amis, parmi lesquels sa sœur Gilberte Périer, Pierre Nicole, Antoine Arnauld et le duc de Roannez, entreprirent d’ouvrir les dossiers du défunt, dans l’espoir de trouver un manuscrit quasi définitif. Pascal leur avait souvent parlé de son projet et avait même, à leur demande, improvisé dès 1658 une longue conférence. Leur déception fut grande, lorsqu’ils constatèrent la « confusion » dans laquelle se trouvaient ces brouillons. Étienne Périer, membre du comité éditorial des Pensées, raconte dans la préface de l’édition de Port-Royal (1670) l’histoire de cette redécouverte, et la déconvenue qui fut celle des éditeurs : « on n’avait presque rien qui se suivît. » Les notes de l’apologie représentaient un volume de huit cents textes de longueur variable, de la courte note de quelques mots au développement sur plusieurs pages ; certains des fragments étaient autographes, d’autres avaient été rédigés par des secrétaires écrivant sous la dictée, d’autres enfin étaient le fruit d’une mise au net par des copistes (on a par exemple identifié la main de Gilberte). Les Périer se persuadèrent très vite de la grande valeur de ces documents, malgré le caractère fragmentaire des matériaux. Les héritiers les gardèrent pieusement, quitte à les découper et à les coller dans les pages d’un cahier : Le Recueil original, confectionné par Louis Périer en 1711, et qui contient 741 fragments8.

33Avec Pascal, nous nous trouvons ainsi dans une situation inversée par rapport au cas canonique de Gustave Flaubert : le brouillon seul est sacré et intangible. Sauvegardé, démembré pour être mieux pérennisé, les fragments sont comme autant de reliques arrachées au précieux cadavre d’un saint ; l’œuvre elle-même est non seulement inachevée et donnée telle mais flottante, indécise, et toujours à recommencer, comme le montrent les multiples tentatives éditoriales du texte.

34Ce soin apporté à la conservation des originaux rend possible un travail de type génétique sur ce corpus. L’examen des fragments permet de saisir l’écrivain en train d’élaborer son texte, revenant sur son propos, développant des embryons d’idées, ou élaguant au contraire les formulations hasardeuses. Ainsi, au plan pour ainsi dire horizontal, nous voyons se répondre des papiers : le fragment 79 de l’édition Sellier9 (« Vanité. Les causes et les effets de l’amour. Cléopâtre ») constitue l’ébauche du fr. 32 : « Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé ». Au plan vertical également, les indices du processus d’écriture sont nombreux : ratures, reprises et repentirs abondent. Bien avant que l’on parle d’édition et de critique génétiques, Yoïchi Maeda a laissé un article décisif sur le « premier jet » pascalien, en 196410. Je reprendrai un seul exemple, analysé aussi par Laurent Thirouin11 : en tête du fragment 46, désormais intitulé « Ordre », Pascal avait d’abord amorcé Divi…, sans doute pour « divisions ». La retouche est riche de sens : le lecteur perçoit sur le vif le moment précis où Pascal renonça au plan traditionnel adopté jusque-là par les apologistes (« Des divisions de Charron, qui attristent et ennuient », S. 644), et opta pour une disposition nouvelle, moins triste et moins ennuyeuse que celle de ses prédécesseurs. Nous voyons naître un concept essentiel pour Pascal, celui « d’ordre », qui ne se résume pas aux simples divisions d’un plan desséché comme le serait celui d’une dissertation, mais désigne une organisation originale, susceptible comme le style de saint Paul d’échauffer le cœur et d’emporter toute l’âme.

35Un autre chercheur, Pol Ernst, s’est de son côté appuyé sur les filigranes, les pontuseaux et autres marques permettant d’identifier les papiers utilisés, afin de proposer une reconstitution des grandes pages dont s’est servi Pascal avant qu’il ne les découpe pour classer ses fragments en liasses12. Le travail de Pol Ernst a le mérite de réfuter une fois pour toutes l’hypothèse d’Emmanuel Martineau, qui prétendait que les fragments découpés par Pascal constituaient les lambeaux de discours suivis antérieurement rédigés13. Les patientes reconstitutions du savant belge nous permettent aussi de saisir au plus près le travail de Pascal, et de mesurer le niveau d’élaboration que présente déjà l’organisation en liasses, pour décousue qu’elle nous paraisse. À bien regarder les brouillons qu’il nous a laissés, c’est un apologiste à sa table d’étude, lui aussi dans les « affres » de la rédaction et « du style », qu’il nous est donné d’apercevoir14.

36L’analyse d’obédience si l’on veut « génétique » contribue à battre en brèche un vieux mythe romantique selon lequel Pascal s’abandonnait aux fulgurances de ses « pensées », qu’il mettait sur le papier au fur et à mesure qu’elles lui venaient à l’esprit : Pascal « jeta sur le papier, des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l’homme », écrivait Chateaubriand15. L’approche génétique désacralise sans doute le texte pascalien, mais contribue à l’établir dans une durée, celle du labeur de l’écriture. L’étude des brouillons nous fait voir un work in progress, et nous préserve ainsi de tout risque de dérapage téléologique : elle nous force à accepter l’inachèvement de l’Apologie. Les éditions modernes, quelque scrupuleuses qu’elles soient, figent ce mouvement de création, perceptible sur les brouillons jusqu’à la mort de l’auteur. Une approche génétique systématique, au contraire, à travers la démarche archéologique qu’elle suppose, nous permettrait d’assister, en parcourant le rhyzome d’une écriture aussi jaillissante que désordonnée, à « l’invention des Pensées16 ».

37Ce projet est partiellement accompli déjà : le site penseesdepascal.fr, entrepris sous la direction de Dominique Descotes, regroupe les éléments d’un dossier éditorial qui, sans être à proprement parler génétique, permettent de mieux appréhender le geste créateur de l’apologiste. Le site présente tous les états du texte : les brouillons autographes, les deux copies établies à la mort de Pascal, les transcriptions diplomatiques des originaux, ainsi qu’une version en français modernisé. S’y ajoutent variantes et commentaires qui facilitent la compréhension de ces ressources.

38L’outil numérique, jusqu’ici, ne nous a pas révélé la clef des Pensées, ni donné de certitude sur le sort définitif que Pascal comptait donner à ses fragments. Bien au contraire, il a fait mieux : il nous libère de cette quête harassante et insatisfaisante de l’ordre pascalien. Le moteur de recherche et la circulation en hypertexte, en permettant une lecture non-linéaire des brouillons, dispensent l’éditeur de chercher à retrouver ce plan qui toujours se dérobe, et qui n’exista peut-être pas même dans l’esprit de Pascal. L’accès séquentiel aux fragments autorise le chercheur à naviguer à son gré au sein des papiers, sans qu’il lui faille se soumettre au classement toujours arbitraire qu’impose nécessairement l’édition papier. Pour aller plus loin, il resterait encore à proposer une authentique édition numérique génétique qui, à travers par exemple les possibilités offertes par les balises XML-TEI, permettrait de distinguer les différents jets de l’écriture de Pascal : travail qui, à la date où nous sommes, reste encore à réaliser.

1 Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS Éditions, 2011, p. 21-22.

2 Génétique matérielle, génétique virtuelle : pour une approche généticienne des textes sans archives, éd. Patrick Dandrey, Presses de l’université de Laval, 2009. Actes d’un séminaire tenu en 2002-2003.

3 Pierre Corneille, Théâtre, t. II, éd. J. Maurens, Paris, GF, Maurens, 1980-2006, p. 580.

4 Le Cid (1637-1660), éd. Georges Forestier, Paris, Société des Textes Français Modernes, 1992.

5 Jean Leclerc, « Génétique matérielle, génétique virtuelle. Pour une approche généticienne des textes sans archives. (Review) », University of Toronto Quarterly, vol. 80 no 2, 2011, p. 475-480.

6 Ibid.

7 Laurent Thirouin, « Le texte des Pensées de Pascal. Entre fétichisme et délire », dans Génétique matérielle, génétique virtuelle, op. cit., p. 49-69.

8 Le Recueil original, d’abord déposé à l’abbaye de Saint-Germain des Prés, a rejoint la Bibliothèque nationale de France : département des Manuscrits, Français 9202.

9 Nous citons les Pensées d’après l’édition de Philippe Sellier, Paris, Classiques Garnier, 1993. Le classement et la numérotation sont conservés dans les réimpressions ultérieures.

10 Publié d’abord dans les Études de langue et de littérature françaises (1964, 4, p. 1-19) puis reparu plusieurs fois en français, dans les Chroniques de Port-Royal (1972) et dans les actes du colloque Méthodes chez Pascal (1979).

11 Art. cité, p. 67.

12 Pol Ernst, « Géologie et stratigraphie des Pensées de Pascal », Courrier du Centre international Blaise Pascal, 12, 1990, p. 24-28.

13 Blaise Pascal, Discours sur la religion et sur quelques autres sujets, éd. Emmanuel Martineau, Paris, Fayard / Armand Colin, 1992.

14 Voir par exemple ce feuillet restitué.

15 Génie du Christianisme, 1802, IIIe partie, IIe livre, 6e partie, « Suite des moralistes ».

16 Je reprends ici le titre du livre de Marie Pérouse : L’Invention des pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, « Lumière classique », 2009.

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Ressources », 2019

URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/604.html.

Quelques mots à propos de : Tony Gheeraert

Université de Rouen Normandie

CÉRÉdI – EA3229